2020第42卷第12期

2.对外经济贸易大学 校长办公室,北京 100029;

3.对外经济贸易大学 国际商学院,北京 100029

2.Administrative Office, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China;

3.Business School, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China

当前世界经济正处于全球化和逆全球化交锋的十字路口,日益复杂的政治和经济环境给从事国际化经营的企业带来了巨大的挑战。联合国贸易和发展组织(UNCTAD)公布的最新数据显示,全球对外直接投资额已连续三年下滑,达到了金融危机后的新低点(UNCTAD,2019)。然而,作为对外直接投资的手段之一,跨国并购依旧势头迅猛,2018年全球交易额增长了19%,高达8220亿美元(UNCTAD,2019)。这是因为和绿地投资相比,跨国并购能够帮助企业有效克服进入壁垒、快速进入海外市场。虽然跨国并购这一进入模式优势明显,但是研究表明,大多数跨国并购的绩效并不尽如人意。据统计,跨国并购的失败率在70%到90%之间(Rahim等,2013)。这背后最重要的原因就是各个国家之间在政治、经济、文化等方面存在差异性。

现有文献已经针对并购双方所属国家间距离对跨国并购绩效的影响及机制进行了大量的研究,探讨了各类距离对跨国并购能否完成、股票市场的反应以及并购后长期绩效的影响。目前已经涉及的国家间距离的维度包括:文化距离(Morosini等,1998;Chakrabarti等,2009;Dikova等,2019;Du和Boateng,2015)、制度距离(Ahern等,2015;Yang,2015;Liou等,2017)、地理距离(Malhotra和Gaur,2014;Di Guardo等,2016)、经济距离(Dong等,2019)、语言距离(Dow等,2016)、时间距离(Gulamhussen等,2016)等。

从现有研究的结论来看,学者们对国家间距离如何影响跨国并购绩效并未形成统一的结论。有的学者从制度理论、政治经济学、迁移理论等视角出发,认为国家间距离产生了额外的交易成本,因而对跨国并购绩效产生负面影响(Di Guardo等,2016;Dow等,2016;Liou等,2017;Boateng等,2019);也有学者从资源基础观、知识基础理论出发,认为国家间距离带来了互补性资源和知识技能,有助于提高跨国并购的绩效(Morosini等,1998;Ellis等,2017;Dong等,2019);还有一些学者以信息不对称理论为依据,认为国家间距离过远或过近时都会导致较低的跨国并购绩效(Malhotra和Gaur,2014)。随之而来的问题是,在跨国并购中,国家间距离究竟如何影响跨国并购绩效?本文旨在汇总前人已有的研究国家间距离与跨国并购绩效的相关文献,通过元分析的方法,从定量综述的角度对实证文献进行总结与评述,得出更具有普适性的研究结论。

本文期望从以下三个方面对现有文献做出贡献。第一,本文采用元分析的方法检验国家间距离对跨国并购绩效的影响,在克服随机因素干扰的同时,控制样本特征的差异化影响,从而有利于提高研究结论的解释力,形成国家间距离对跨国并购绩效影响的普遍共识。第二,本文在文献回顾的基础上提出了两个重要的调节变量,一是并购方所属国家的经济发展水平,将国家间距离的“方向性”纳入到研究模型中;二是研究样本的时间分布,将国家间距离的“时间性”纳入到研究模型中,从而丰富了国家间距离的已有研究。第三,本文综合考虑了四种不同距离维度对三个不同阶段的跨国并购绩效的影响,从而弥补了以往研究过于分散、缺乏整合性的问题。

二、理论分析与研究假设(一)核心概念的界定

国家间距离(cross-national distance)是国际商务领域重要的多维度综合概念,是指企业国际化经营中面临的母国和东道国之间的差异,这一差异会直接影响到外来者劣势水平、目标国选择、市场进入模式以及国际化经营绩效等方面(方慧和赵甜,2017)。Ghemawat(2001)总结了国家间距离对企业国际化的影响,并将国家间的距离分为四大类:文化距离、制度距离、地理距离和经济距离,他认为这四种距离都会影响到企业的国际化绩效。

文化距离是指国家之间在非正式制度即文化规范方面存在的差异程度,涵盖宗教信仰、种族、社会规范和语言等多个方面(Morosini等,1998;Popli等,2016)。一国文化长期形成的根深蒂固的规范体系,会嵌入在个体、组织和社会的方方面面,形成了本国企业鲜明的文化特点(Kirkman等,2006)。制度距离是指国家之间在各类法律法规等正式制度方面存在差异的程度(Estrin,2009;阎大颖,2012)。正式制度通过制度压力、合法性地位等机制促使同一制度环境中的组织产生趋同效应。因此,企业在其他国家的经营活动会受到东道国的制度约束(Phillips等,2009)。地理距离是指国家之间在实体空间方面存在的差异(Chakrabarti和Mitchell,2013)。现有的信息技术和通讯能力很难完全弥补空间距离带来的影响,因此地理距离仍是造成信息不对称的重要原因,会影响双方的沟通和了解,增加跨国经营的成本(Malhotra和Gaur,2014;Bick等,2017)。经济距离是指国家之间在经济发展水平方面存在差异的程度,包含人均国民收入、通货膨胀、GDP增速等宏观经济指标(Campa和Guillén,1999;Gaffney等,2016)。一国经济发展水平决定了各类要素成本、基础设施水平、科技发展程度等,处于不同经济发展水平下的企业一般具有不同的经营理念和发展路径(Li等,2015)。

目前跨国并购研究普遍认为,并购双方在国家层面的文化距离、制度距离、地理距离和经济距离都会影响到跨国并购的决策、过程和绩效,是必要的考虑因素(Morosini等,1998;Aybar和Ficici,2009;Ahern等,2015;Chakratarti和Mitchell,2016)。与此同时,Berry等(2010)认为,当前研究已经从概念上认识到国家间距离的多维性和综合性,有必要将实证研究中分散的不同维度的距离进行整合和归纳。

跨国并购绩效是指企业能否顺利完成跨国并购交易、实现预期并购目的(Haleblian等,2009)。由于跨国并购涉及的交易周期比较长,干扰因素和不确定性因素较多,现有文献一般会分阶段来分析跨国并购的绩效(Zollo和Meier,2008);每一阶段的指标都能在一定程度上反映跨国并购的成败。其中跨国并购宣告的市场反应是交易对外公布时资本市场预判的跨国并购绩效,反映了对此次跨国并购未来的一种预期;跨国并购完成是交易谈判和审批的结果,是划分跨国并购前期和后期的重要节点,意味着目标方企业所有权发生了正式转移;跨国并购长期绩效是交易完成后整合阶段的财务绩效(Haleblian等,2009;Ahern等,2015;Zhu和Zhu,2016)。

(二)国家间距离与跨国并购绩效

在企业国际化经营过程中,国家间距离往往意味着困难、成本和风险,但同时也蕴含着机遇(Stahl等,2016)。在早期的企业国际化研究中,学者们提出了“心理距离”(psychic distance)这一概念,认为心理距离包含国家间在语言、教育水平、商业活动、文化和行业发展水平等方面的差异,是阻碍信息流入和流出的综合因素,并认为心理距离的存在是导致企业采用渐进式国际化战略的主要原因(Beckerman,1956;Johanson和Vahlne,1977)。随着研究的逐步深入,学者们将研究重心从心理距离转移到文化距离上,认为文化距离是影响跨国公司国际化进入模式决策的重要因素(Hofstede,1984;Kogut和Singh,1988)。随后,Kostova和Zaheer(1999)提出仅考虑文化距离的影响并不能完全解释企业国际化过程中遇到的各种问题,还应该考虑制度距离带来的影响。进入二十一世纪后,国际化战略研究对距离的讨论日益丰富,一方面有关国家间距离影响企业国际化的研究扩展到经济距离、语言距离、时间距离、地理距离等不同的维度,另一方面对距离的研究具体到跨国并购、绿地投资、合资企业等不同的进入模式。

现有研究就国家间距离如何影响跨国并购绩效这一问题并没有形成定论。例如,Dikova等(2019)发现制度距离越大,跨国并购完成的可能性越低;而李元旭和刘勰(2016)则认为制度距离提高了制度套利的可能性,因此较大的制度距离反而提高了跨国并购完成的几率。再比如,Aybar和Ficici(2009)分析了新兴市场企业的跨国并购活动,发现文化距离越大,跨国并购的宣告收益越高;然而Ahern等(2015)则认为,文化距离越大,宣告跨国并购时的市场收益越低。上述研究结果的不一致在一定程度上是因为跨国并购活动具有属地特征,并受到并购双方企业自身或行业特征的影响(Chakrabarti等,2009)。换句话来说,有关国家间距离对跨国并购绩效影响的研究容易受到样本规模、样本范围、变量选取与测量方法等因素的干扰(Dow等,2016;Stahl等,2016)。

为了深入探讨国家间距离对跨国并购绩效的影响,本文借鉴Ghemawat(2001)对国家间距离的分类,分别从文化距离、制度距离、地理距离和经济距离四个角度来分析国家间距离影响跨国并购绩效的机制。从国家文化距离的角度来看,并购双方在社会规范和价值观等非正式制度方面的差异会影响到跨国并购的各个环节。当并购双方达成初步协议、对外宣告交易事项时,文化距离会导致资本市场上的相关利益方无法准确、全面、客观地评价交易价值,容易形成负面预期(Ahern等,2015)。在进入实质性交易过程中,文化距离越大,谈判中需要处理的难题就越多,并购方放弃交易的可能性就越大(Jemison和Sitkin,1986)。而且文化距离越大,彼此谈判的过程越长越复杂,完成交易的不确定性就越高(Dikova等,2019;Popli等,2016)。跨国并购交割完成后,双方企业进入整合阶段,文化距离会增加整合过程中的决策难度、沟通障碍、法律纠纷等,导致管理成本上升,不利于提升跨国并购后的整体绩效(Slangen,2006)。这里需要指出的是,从资源基础观的视角来看,文化距离有可能为收购方提供多样化的、新颖的知识和想法,有利于提高并购后的创新绩效(Morosini等,1998)。但是总体来看,本文认为,文化距离对跨国并购来说弊大于利。因此,国家间的文化距离会负向影响跨国并购绩效(Vermeulen和Barkema,2001)。

从并购双方所属国家之间的制度距离来看,正式制度环境的差异对跨国并购的影响也是非常直接的。母国和东道国政府一般都会制定跨国并购审批的相关政策,整个并购过程也必须符合两国的法律法规。例如,中国国有企业海外并购需要经过国资委、发改委、商务部、外管局等部委的备案或审批。美国的并购法律涉及反托拉斯法、证券法、合并指南、公司法、各州的并购立法以及特殊行业的监管法规等。多个政府部门和司法机构的监管和审查会导致跨国并购面临较高的制度复杂性,增加并购的成本和难度(Bittlingmayer和Hazlett,2000)。具体来说,当并购双方对外公开交易事项时,彼此所在国家之间的制度距离越大,相关政府的政治敏感度就越高,审批通过的概率越低;而且市场投资者会担心未来制度差异导致的各种障碍,进而引起市场负面情绪的连锁反应(Du和Boateng,2015)。相反,如果国家间的制度环境相似,并购双方更容易相互理解,熟悉各自的政策法规和审批流程,这将有助于谈判顺利进行,完成交易(Kostova和Zaheer,1999;Dikova等,2019)。制度距离对跨国并购的影响还体现在交易完成后的整合阶段。制度距离会加重外来者劣势的负面影响,很多跨国并购在劳动用工、环境保护、社会责任等方面出现问题都是因为不熟悉当地的制度环境,简单地将母国的经营模式复制到东道国,结果遭遇水土不服,影响了未来长期的发展(Yang,2015;Liou等,2017)。综上所述,本文认为国家间的制度距离会负向影响跨国并购绩效。

从国家之间的地理距离来看,并购双方物理空间相距越远,其管理成本和信息不对称会相应增加。一方面,地理距离意味着运输成本的增加,时差的存在会妨碍有效的沟通,对目标企业的尽职调查成本也会随之上升。这一切都会导致谈判过程、审批手续的延长,增加了谈判破裂的风险(Ragozzino和Reuer,2011)。另一方面,地理距离会增加并购后整合的难度,包括知识与技术转移的成本,降低知识共享的效率,不利于快速整合,容易导致并购后的绩效不如预期(Kang和Kim,2010;Di Guardo等,2016)。因此,国家间的地理距离会负向影响跨国并购绩效。

国家之间的经济距离会影响到跨国并购双方对并购动机的认知,譬如对资源掠夺、产业安全的担忧(Malhotra等,2009)。跨国并购谈判过程中,经济距离的存在会引发经济发展水平较低的一方对经济发展水平较高的一方在交易动机和交易前景方面增加疑虑,从而阻碍跨国并购的顺利完成(Malhotra等,2009)。而且当发达国家的跨国公司收购落后地区的民族企业时,可能会唤起当地的民族情绪和保护主义(Dinc和Erel,2013)。另外,经济距离越大,并购双方越容易产生地位的不平等,出现不公平交易条款,为后续的经营整合失败埋下伏笔。例如,经济发展水平较高的一方更有可能期望自身保持较高的所有权占比,从而对经济发展水平较低的一方进行管理控制和资源掠夺。相反,当经济发展水平较低的企业收购发达国家先进企业时,被收购企业的管理层在心理上产生落差,其辞职的概率或管理的不配合程度也会上升。这些都会给整合绩效带来负面影响(Gaffney等,2016;Liou和Rao-Nicholson,2019)。因此,本文认为国家间的经济距离会负向影响跨国并购绩效。

综上所述,本文认为国家之间的文化距离、制度距离、地理距离和经济距离总体上都会对跨国并购宣告时的市场反应、并购交易的顺利完成以及并购后的整合绩效产生负面影响,故而提出以下假设:

H1:在整体效应上,国家间距离对跨国并购绩效存在负向影响,即并购双方所属国家间的距离越大,跨国并购绩效表现越差。

(三)并购方母国经济发展水平的调节效应

在跨国并购中,并购方在很大程度上发挥着主导作用,特别是在谈判阶段和整合经营阶段。而并购方母国的经济发展水平会直接影响并购方的经营决策,同时也会影响目标企业的反应(Zhou等,2016)。现有跨国并购文献主要将并购方母国的经济发展水平分成两类:发达国家和新兴市场。本文认为,国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会随着并购方所属国家经济发展水平的不同而发生变化。

当并购方来自新兴市场时,国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会更为显著。首先,发达国家的政府更容易怀疑新兴市场企业真正的跨国并购动机,担心其商业活动背后受到政府的支持或干预。这就导致发达国家的政府经常以涉及国家安全的理由来否决来自新兴市场的跨国并购活动(Brown,2011)。其次,当新兴市场企业收购发达国家先进企业时,发达国家政府会担忧技术优势地位的丧失(Cheng和Yang,2017)。这就容易导致跨国并购交易无法获得当地政府的审批。再者,作为全球市场的后来者,来自新兴市场的并购方通常缺乏足够的国际化经验(Deng和Yang,2015),因此会面临更多的交易陷阱和整合风险,其并购失败的概率更高(Hitt等,2000;Henisz和Zelner,2005)。

相反,当并购方来自发达国家时,国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会减弱。一方面,发达国家拥有较为完善稳定的制度环境、透明开放的资本市场、合理有效的企业支持体系;其政府在国际市场上具有更多的话语权和影响力,从而能够帮助并购方推进政府审批、快速获得融资、加快并购流程(Walkling,1985;Lim和Lee,2017)。另一方面,来自发达国家的并购方往往拥有丰富的全球化经验。在跨国并购的过程中,国际化经验不仅仅通过学习效应为企业带来收益,还会通过锚定效应来固化企业的行为(Malhotra等,2015)。因此,政府支持和国际化经验能够帮助弱化国家间距离带来的负面影响。

综上所述,本文提出假设2:

H2:并购方母国的经济发展水平会调节国家间距离与跨国并购绩效的关系,即当并购方来自发达国家时,国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会减弱;相反,当并购方来自新兴市场时,国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会更加显著。

(四)研究时间点的调节效应

作为企业开拓国际化市场的主要方式之一,跨国并购最早出现在19世纪末期(Andrade等,2001)。本文认为,在研究国家间距离对跨国并购绩效的影响时,必须考虑到研究对象所处的不同时代背景,因为随着时间的推进,各国的制度环境、经济水平、文化价值观都会发生显著变化。现有文献表明,2008年是研究跨国并购的一种重要时间分界点,原因包括四方面:第一,自2008年开始跨国并购的数量和交易额迅速攀升。第二,跨国并购的活跃范围从北美地区扩展到全球范围。第三,新兴市场的企业开始广泛参与跨国并购活动。第四,跨国并购不再局限于大型企业并购小型企业,“蛇吞象”式的跨国并购交易逐渐增多(Bodolicaa和Spraggona,2009)。

本文认为,当研究的并购事件来自于2008年之前时,并购双方所属国家间的距离对跨国并购绩效的负向影响会更加显著。这是因为2008年之前全球的跨国并购数量较少,企业可以借鉴的理论知识和实践经验都比较有限。而且2008年之前互联网和通讯技术都不够发达,企业尽职调查和沟通谈判的成本比较高,政府审批的效率也比较低。这就容易导致跨国并购交易的失败。2008年之后,跨国并购交易数量猛增,计划展开并购的企业能够更多地借鉴成功案例的经验,汲取失败案例的教训,确保自身跨国并购的决策更加科学合理。另一方面,互联网和通讯技术的提升和普及也在很大程度上缩短了国家间的“实体”距离,有助于企业之间展开更为便利和及时的沟通,进而有效降低国家间距离对跨国并购绩效的负面影响。综上所述,本文提出假设3:

H3:研究时间点会影响国家间距离与跨国并购绩效的关系,即相比于2008年之后的研究样本,2008年以前的研究样本中国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会更加显著。

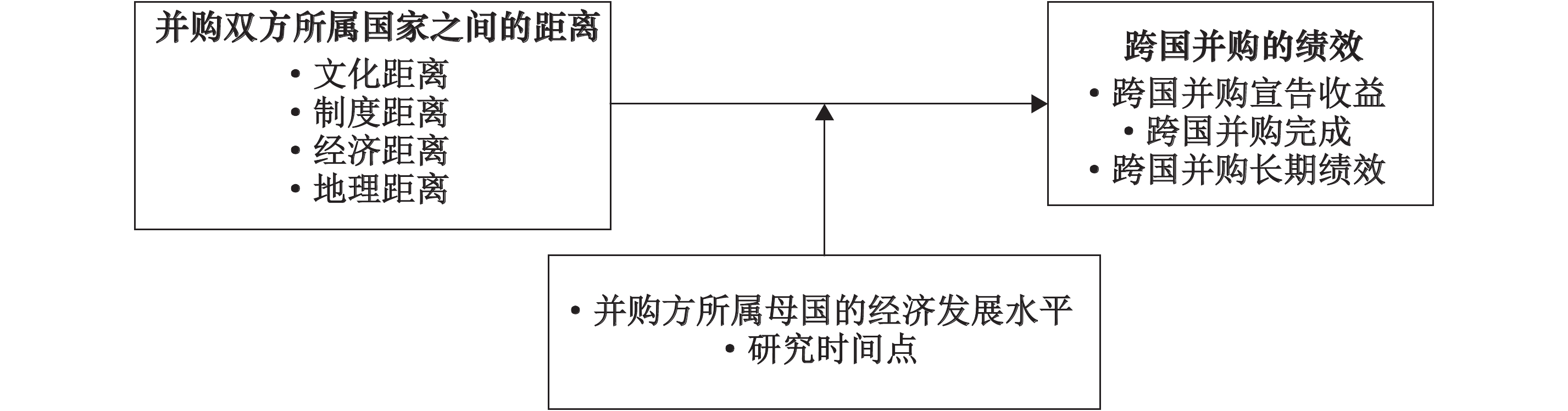

图1概括了本文的研究框架。

|

| 图 1 研究框架 |

本文采用元分析的方法对图1所示的研究框架进行检验,原因有二。第一,目前探讨国家间距离影响跨国并购绩效的实证研究已经积累到一定数量,而且在研究结论上存在分歧。元分析能够对现有的实证研究进行系统的整合,对变量之间关系的方向和显著性做出整体估计,并有效降低实证研究因样本或统计方法带来的研究偏差(Hunter和Schmidt,2004)。第二,本文在研究国家间距离影响跨国并购绩效的同时,还讨论了并购方所属国家经济发展水平和研究时间点对上述关系的影响。元分析可以分析变量之间的假设关系在不同样本之间是否存在异质性,如果存在异质性,能够进一步从样本特征的角度总结出可能的调节变量,帮助学者对研究问题进行更为深入和全面的思考(张骁和胡丽娜,2013)。

(一)文献检索

本文的文献检索工作分三个阶段进行,目的是保证所搜集文献的完整性和准确性。第一阶段,作者以跨国并购、距离、差异、cross-border M&As、distance、difference等中英文关键词,通过Web of Science与中国知网两大数据库对文献进行检索,并对检索获得的文献按照其参考文献和被引文献进行追溯。这一阶段共获得相关文献112篇,涵盖了1977年至2019年的文献。第二阶段,作者对搜集到的文章摘要进行精读后,排除了21篇与本文研究主题不符的研究。第三阶段,本文基于元分析的方法要求,依据以下四个条件来筛选出最终纳入元分析的文献:(1)文章必须是实证研究。(2)研究必须同时包含并购双方所属国家之间的任一距离变量和跨国并购任一绩效变量。(3)文献中必须报告了变量间的相关系数、样本量等元分析必要的统计值。(4)如果多篇文章存在使用同一样本进行实证分析的情况,只取包含更多统计信息的其中一篇文章进行元分析。经过筛选,本文最终共获得独立的实证研究44篇。

本文检索到的44篇实证研究包括33篇英文研究和11篇中文研究,涉及15本英文期刊和11本中文期刊,发文量排名前三的期刊分别为Journal of International Business studies(8篇)、International Business Review(6篇)和Management International Review(3篇)。44篇研究样本共包含59个效应值,40121个独立的观察值,涉及中国、南非、马来西亚、巴西、印度等新兴国家,和美国、加拿大、德国、西班牙等发达国家。从研究内容来看,讨论国家间距离对跨国并购宣告收益影响的效应值有14个(占比23.7%),讨论国家间距离对跨国并购完成影响的效应值有25个(占比42.4%),讨论国家间距离对跨国并购长期绩效影响的效应值有20个(占比33.9%)。

(二)文献编码与变量测量

不同文献在测量相同的概念时采用的方法可能不同,因此需要对符合元分析要求的相关文献中的概念进行编码,以保证数据的可靠性(Hunter和Schmidt,2004)。在对相关文献进行精读的基础上,作者进行了核心概念编码(国家间距离、跨国并购绩效)和数据编码(样本属性、效应值)。对核心概念的编码主要根据研究目的和研究内容进行,表1总结了元分析核心概念的测量变量和相关研究。数据编码包括两部分工作:第一部分是对研究特征的编码,具体包含作者信息、期刊信息、发表时间、样本量、理论基础等研究信息的摘录。第二部分是对效应统计值的编码,获取了研究中变量之间的相关系数、p值、样本量、F值等。完成所有文献的编码后,作者又随机抽取了40篇研究重新进行编码,两次编码的结果保持了一致。为保证数据编码的准确性,作者还邀请了一位能够胜任数据编码工作的管理学博士后再次进行单独编码,然后对两次编码的结果进行逐一核对。结果显示两次全面编码的一致性高达97.73%,仅对一篇文献的编码存在异议。随后,对于不一致的编码内容,双方通过回溯原文,讨论后达成一致结论。

| 概念 | 变量 | 相关研究 |

| 国家间

距离 |

文化距离 | Morosini等,1998;Slangen,2006;Aybar和Ficici,2009;Chakrabarti等,2009;Reus和Lamont,2009;阎大颖,2009;Dikova等,2019;Kang和Kim,2010;Ahammad和Glaister,2011;Vasilaki,2011;Dikova和Sahib,2013;Du等,2013;王宛秋和吴文玲,2015;Dow等,2016;Han等,2016;Huang等,2016;Li等,2016;Popli等,2016;Zhou等,2016;Cheng和Yang,2017;Liou和Rao-Nicholson,2019;刘璐等,2019 |

| 制度距离 | 阎大颖,2012;Elango等,2013;Du和Boateng,2015;Yang,2015;Cho和Ahn,2017;贾镜渝和李文,2016;李元旭和刘勰,2016;刘勰和李元旭,2016;Ellis等,2017;Liou和Rao-Nicholson,2017;Liou等,2017;张弛和余鹏翼,2017;谢洪明等,2018;Dikova等,2019 | |

| 地理距离 | Focarelli和Pozzolo,2008;Malhotra和Gaur,2014;Di Guardo等,2016;贾镜渝等,2015 | |

| 经济距离 | Dong等,2019;Malhotra等,2009 | |

| 跨国并购绩效 | 跨国并购宣告收益 | Datta和Puia,1995;Aybar和Ficici,2009;Kang和Kim,2010;Nicholson和Salaber,2011;Ahern等,2015;Baik等,2015;Du和Boateng,2015;Cho和Ahn,2016;Han等,2016;Li等,2016;Ellis等,2017;Boateng等,2019 |

| 跨国并购完成 | Focarelli和Pozzol,2008;Malhotra等,2009;Dikova等,2019;闫大颖,2012;Di Guardo等,2016;贾镜渝等,2015;贾镜渝和李文,2016;李元旭和刘勰,2016;Popli等,2016;Zhou等,2016;Lim和Lee,2017;Dikova等,2019;Dong等,2019 | |

| 跨国并购长期绩效 | Morosini等,1998;Chakrabarti等,2009;Reus和Lamont,2009;阎大颖,2009;Ahammad和Glaister,2011;Vasilaki,2011;Dikova和Sahib,2013;Du等,2013;王宛秋和吴文玲,2015;Huang等,2017;刘勰和李元旭,2016;Cheng和Yang,2017;Liou和Rao-Nicholson,2017;张弛和余鹏翼,2017;谢洪明等,2018;刘璐等,2019 | |

| 资料来源:作者自行整理。 | ||

本文根据国家间距离的四种类型对并购双方所属国家之间的距离(文化距离、制度距离、地理距离和经济距离)进行了测量(Ghemawat,2001)。文化距离是指国家之间在文化方面存在差异的程度。大部分文献都是采用Kogut和Singh(1988)提出的测量方式,利用Hostede国家文化距离数据库进行文化距离的测量(Morosini等,1998;Popli等,2016)。制度距离是指国家之间在各类法律法规等正式制度方面存在差异的程度。目前可以通过世界银行的全球治理指数、PRS集团的全球国家风险指数等数据库进行测量(Dikova等,2010;阎大颖,2012)。地理距离是指国家之间在物理空间方面的远近,主要利用Robusto(1957)提供的方法进行测量(Aybar和Ficici,2009)。经济距离是指国家之间在宏观经济指标方面存在差异的程度。目前对经济距离的测量可以采用人均GDP的差异、通货膨胀的差异、商品与服务进出口总额差异三种方式进行测量(Campa和Guillén,1999;Gaffney等,2016)。

跨国并购绩效是跨国并购过程中各关键节点上的成效,包括并购宣告时的市场反应、跨国并购完成与否和并购后长期绩效。其中,跨国并购市场反应是指并购方宣告进行跨国并购后的股票市场反应,通常是以跨国并购宣告前后一段时期(事件窗口)的累计超额收益来进行测量(Ahern等,2015)。跨国并购完成与否是指已经宣告的跨国并购最终是否完成交割,一般通过哑变量进行测量,可以从二手数据库获得(Dikova等,2010)。跨国并购长期绩效是指跨国并购完成后并购方企业的长期绩效,可以通过跨国并购完成后一至三年并购方企业的绩效进行测量(Huang等,2017)。调节变量中并购方所属母国经济发展水平可以按照世界货币基金组织的分类标准,将一国经济发展水平分为发达国家和新兴市场两类(Deng和Yang,2015)。调节变量研究时间点以2008年为界,将研究时间点按样本收集的时间范围分为2008年之前和2008年之后,并用哑变量来进行测量。

(三)元分析

本文采用CMA 3.0软件进行元分析,具体的数据处理和分析如下。

1. 效应值的计算

本文采用并购双方所属国家间距离与跨国并购绩效之间的相关系数或偏相关系数(r)来测量距离对跨国并购绩效的效应值。这是因为相关系数与测量尺度的选择无关,同时数据的可得性比较高(Eisend,2006)。目前来看,选择相关系数或偏相关系数作为效应值的源数据是常见的元分析方法(程聪和谢洪明,2013;Babic等,2015)。本文所选取的样本中,使用Pearson相关系数作为效应值源数据的文献占13%,其余的87%使用偏相关系数作为效应值的源数据。为了保证效应值不受样本规模的影响,本文使用Fisher’s r-Z转换法。该方法增加了对样本量的考量,通过赋予权重的形式将每个r值转换为对应的Fisher Z值,再转换为相关系数作为最后的效应值。由于元分析要求研究样本的数量至少为3个,本文只对满足上述要求的样本进行检验和汇报。

2. 异质性检验

元分析需要通过对效应值的分布进行异质性检验,根据检验结果以明确不同研究结果之间差异的显著性,从而决定是否需要进行进一步的检验(Hunter和Schmidt,2004)。表2是对并购双方所属国家间的各类距离与跨国并购不同类型的绩效之间关系的异质性检验。结果显示各类距离与跨国并购绩效之间关系的Q值均大于效应值的数量,且p值均小于0.05,例如文化距离与跨国并购宣告收益之间关系的Q值为130.044(p<0.001),远大于效应值的数量11;文化距离与跨国并购长期绩效之间关系的Q值为199.240(p<0.001),大于效应值的数量16。另外,各变量之间关系的I2值均高于60%。因此,从统计上看,本研究的异质性检验结果非常显著,说明不同研究间存在显著的差异,需要进行进一步的检验。

| 解释变量 | 效应值数量 | 总样本数 | 异质性检验 | Tau2 | ||||||

| Q值 | Df | p值 | I2 | Tau2 | SE | 方差 | Tau | |||

| 因变量:跨国并购宣告收益 | ||||||||||

| 文化距离 | 11 | 4521 | 130.044 | 10 | 0.000 | 92.310 | 0.019 | 0.013 | 0.000 | 0.137 |

| 制度距离 | 3 | 12828 | 18.514 | 2 | 0.000 | 89.197 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.051 |

| 因变量:跨国并购完成 | ||||||||||

| 文化距离 | 9 | 11020 | 608.650 | 8 | 0.000 | 98.686 | 0.062 | 0.040 | 0.002 | 0.250 |

| 制度距离 | 10 | 12231 | 473.102 | 9 | 0.000 | 98.098 | 0.039 | 0.024 | 0.001 | 0.198 |

| 地理距离 | 4 | 6148 | 415.889 | 3 | 0.000 | 99.279 | 0.143 | 0.133 | 0.018 | 0.378 |

| 因变量:跨国并购长期绩效 | ||||||||||

| 文化距离 | 15 | 6412 | 196.667 | 14 | 0.000 | 92.881 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0.191 |

| 制度距离 | 5 | 1248 | 13.130 | 4 | 0.011 | 69.535 | 0.012 | 0.013 | 0.000 | 0.108 |

3. 出版偏倚检验

为保证元分析结果的可靠性,本文结合收集到的文章特征,借鉴Geyskens等(2009)的研究,采用剪补法(trim and fill)、Egger法和B&M法进行出版偏倚检验。剪补法通过重新计算包括平均效应值和置信区间在内的元分析参数,评估元分析得出的效应值需要调整到何种程度才能实现漏斗图的对称性(Geyskens等,2009)。Egger法采用回归分析,使用截距B0表示发表偏倚,当B0显著时,说明存在发表偏倚的情况(Egger等,1997)。B&M法通过评估效应值和标准误之间的Kendall等级相关来评价抽样方差和效应值,显著的反向等级相关(p>z)说明存在发表偏倚(Sterne等,2011)。另外,需要注意的是,效应值等于小于5的情况下无法进行出版偏倚检验。参照Schwens等(2018)降低第一类错误发生的观点,当三种方法都说明存在发表偏倚时,再考虑潜在发表偏倚的影响。表3是对出版偏倚的三种检验结果的汇报,结果表明出版偏倚存在的可能性较低。

| 解释变量 | 效应值

数量 |

效应值加权平均数 | 剪补法 | Egger法 | B&M法 | |||

| 估算样本 | 调整后的效应值加权平均数 | 调整后的95%CI | 效应值加权平均数之差 | B0 | p>z | |||

| 因变量:跨国并购宣告收益 | ||||||||

| 文化距离 | 11 | −0.024 | 4 | −0.141 | −0.158,0.125 | −0.117 | −2.951 | −0.545** |

| 制度距离 | 3 | 0.016 | 0 | 0.016 | −0.001,0.034 | 0 | 5.491 | 0.667 |

| 因变量:跨国并购完成 | ||||||||

| 文化距离 | 9 | −0.156 | 2 | −0.073 | −0.089,−0.056 | 0.083 | 4.030 | 0.194 |

| 制度距离 | 10 | −0.027 | 1 | −0.042 | −0.059,−0.026 | −0.015 | 12.941** | 0.533** |

| 地理距离 | 4 | −0.599 | 2 | −0.744 | −0.771,−0.717 | −0.145 | 31.510 | 0.500 |

| 因变量:跨国并购长期绩效 | ||||||||

| 文化距离 | 15 | 0.011 | 3 | 0.047 | 0.023,0.071 | 0.036 | −2.463 | −0.067 |

| 制度距离 | 5 | −0.004 | 3 | 0.054 | 0.007,0.101 | 0.058 | −3.218* | −0.300 |

| 注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。 | ||||||||

(一)并购双方所属国家间距离对跨国并购绩效影响的检验结果

表4报告了并购双方所属国家间距离影响跨国并购绩效的检验结果,国家间距离与跨国并购绩效之间未修正加权的平均相关系数为−0.068(p<0.001),对抽样误差和测量误差修正后的效应值为−0.104,说明国家间距离对跨国并购绩效整体上呈现负向影响,因此假设H1得到验证。考虑到国家间距离包含文化距离、制度距离、地理距离等子维度,跨国并购绩效包括跨国并购宣告收益、跨国并购完成和跨国并购长期绩效等子维度,表4还报告了不同距离对不同跨国并购绩效的效应值。其中,文化距离与跨国并购宣告收益间的平均效应值为−0.024(p<0.05),这说明两国之间文化距离越大,并购方在宣告并购交易时的市场收益越低。从跨国并购是否顺利完成来看,文化距离与跨国并购完成间的平均效应值为−0.156(p<0.001);制度距离与跨国并购完成之间的平均效应值为−0.027(p<0.001),地理距离与跨国并购完成间的平均效应值为−0.599(p<0.001)。这说明两国之间的文化距离、制度距离和地理距离越大,跨国并购顺利完成的概率越低。此外,文化距离和制度距离对跨国并购长期绩效的平均效应值均不显著。因此H1基本上得到支持。

| 解释变量 | 效应值数量 | 效应值加权平均数 | 调整后的效应值加权平均数 | 95%CI | Z值 | p值 |

| 因变量:跨国并购绩效 | ||||||

| 国家间距离 | 59 | −0.068 | −0.104 | −0.076,−0.060 | −16.698 | 0.000 |

| 因变量:跨国并购宣告收益 | ||||||

| 文化距离 | 11 | −0.024 | −0.141 | −0.045,−0.003 | −2.262 | 0.024 |

| 制度距离 | 3 | 0.016 | 0.016 | −0.001,0.034 | 1.839 | 0.066 |

| 因变量:跨国并购完成 | ||||||

| 文化距离 | 9 | −0.156 | −0.073 | −0.174,−0.138 | −16.874 | 0.000 |

| 制度距离 | 10 | −0.027 | −0.042 | −0.043,−0.010 | −3.178 | 0.001 |

| 地理距离 | 4 | −0.599 | −0.744 | −0.629,−0.569 | −39.200 | 0.000 |

| 因变量:长期绩效 | ||||||

| 文化距离 | 15 | 0.011 | 0.047 | −0.014,0.036 | 0.890 | 0.374 |

| 制度距离 | 5 | −0.004 | 0.054 | −0.060,0.052 | −0.136 | 0.892 |

(二)并购方所属国家经济发展水平的调节效应检验结果

本文将并购方所属国家分为发达国家和新兴市场国家,以检验并购方所属国家的经济发展水平如何调节国家间距离对跨国并购绩效的影响。从表5中可以看出,发达国家和新兴国家在国家间距离和跨国并购绩效之间的效应值存在显著差异(p<0.001)。当并购方来自新兴国家时,国家间距离与跨国并购绩效之间的效应值为−0.237,95%CI值的区间为(−0.257,−0.216);当并购方来自发达国家时,该效应值为−0.028,95%CI值区间为(−0.046,−0.011),新兴国家与发达国家的95%CI值区间没有重叠,二者存在异质性,同时新兴国家的效应值小于发达国家的效应值。这一结果与我们的假设2完全符合,即当并购方来自新兴市场时,国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会更加显著。

| 解释变量 | 类别 | 效应值数量 | 效应值 | 95%CI | 双尾检验 | 异质性检验 | |||

| Z值 | p值 | Q值 | df(Q) | p值 | |||||

| 因变量:跨国并购绩效 | |||||||||

| 国家间距离 | 发达国家 | 15 | −0.028 | −0.046,−0.011 | −3.205 | 0.001 | 233.837 | 1 | 0.000 |

| 新兴国家 | 28 | −0.237 | −0.257,−0.216 | −22.927 | 0.000 | ||||

| 因变量:跨国并购宣告收益 | |||||||||

| 文化距离 | 发达国家 | 4 | −0.104 | −0.149,−0.059 | −4.571 | 0.000 | 9.291 | 1 | 0.002 |

| 新兴国家 | 5 | −0.006 | −0.060,0.049 | −0.211 | 0.833 | ||||

| 因变量:跨国并购长期绩效 | |||||||||

| 文化距离 | 发达国家 | 6 | −0.040 | −0.089,0.008 | −1.645 | 0.090 | 3.526 | 1 | 0.060 |

| 新兴国家 | 6 | −0.127 | −0.203,−0.051 | −3.263 | 0.001 | ||||

本文进一步探索了并购方所属国家经济发展水平对不同类型的国家间距离与跨国并购绩效的调节效应。结果显示,发达国家和新兴国家在文化距离和跨国并购宣告收益之间的效应值上存在显著差异(p<0.01)。当并购方来自新兴国家时,文化距离与跨国并购宣告收益之间的效应值为−0.006,95%CI值的区间为(−0.060,0.049);并购方来自发达国家的效应值为−0.104,95%CI值区间为(−0.149,−0.059)。由于新兴国家与发达国家的95%CI值区间部分重叠,二者不存在异质性。另外,发达国家和新兴国家在文化距离和跨国并购长期绩效之间的效应值存在显著差异(p<0.1)。当并购方来自新兴国家时,文化距离与跨国并购长期绩效之间的效应值为−0.127,95%CI值的区间为(−0.203,−0.051);当并购方来自发达国家时,该效应值为−0.040,95%CI值区间为(−0.089,0.008)。同样,新兴国家与发达国家的95%CI值区间有部分重叠,同时新兴国家的效应值小于发达国家的效应值。综上所述,从总体样本来看,当并购方来自新兴市场时,国家间距离对跨国并购绩效的负面影响会更加显著,符合本文的预期,支持假设2;但是从细分的距离维度和并购绩效类型来看,结果并不显著。

(三)研究时间点的调节效应检验结果

本文将研究时间点分为2008年之前和2008年之后,检验了研究样本的时间点对并购双方所属国家间距离影响跨国并购绩效的调节效应。从表6可以看出,2008年前后国家间距离与跨国并购绩效之间的效应值存在显著差异(p<0.05)。当研究时间点在2008年之前时,国家间距离与跨国并购绩效之间的效应值为−0.083,95%CI值的区间为(−0.096,−0.071);当研究时间点在2008年之后时,该效应值为−0.057,95%CI值的区间为(−0.067,−0.047),95%CI值区间没有重叠,二者存在异质性,且研究时间点在2008年之后的效应值大于时间点在2008年之前的效应值。这一结果与我们的假设3完全符合,即相比2008年之后的研究样本,2008年以前的研究结论中国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会更加显著。

| 解释变量 | 类别 | 效应值数量 | 效应值 | 95%CI | 双尾检验 | 异质性检验 | |||

| Z值 | p值 | Q值 | df(Q) | p值 | |||||

| 因变量:跨国并购绩效 | |||||||||

| 国家间距离 | 2008年之前 | 23 | −0.083 | −0.096,−0.071 | −13.178 | 0.000 | 10.201 | 1 | 0.001 |

| 2008年之后 | 36 | −0.057 | −0.067,−0.047 | −10.740 | 0.000 | ||||

| 因变量:跨国并购宣告收益 | |||||||||

| 文化距离 | 2008年之前 | 5 | −0.090 | −0.129,−0.050 | −4.415 | 0.000 | 14.383 | 1 | 0.000 |

| 2008年之后 | 6 | 0.001 | −0.024,0.026 | 0.074 | 0.941 | ||||

| 因变量:跨国并购完成 | |||||||||

| 制度距离 | 2008年之前 | 3 | −0.068 | −0.095,−0.041 | −4.974 | 0.000 | 14.663 | 1 | 0.000 |

| 2008年之后 | 7 | −0.002 | −0.023,0.019 | −0.165 | 0.869 | ||||

| 因变量:跨国并购长期绩效 | |||||||||

| 文化距离 | 2008年之前 | 9 | 0.003 | −0.028,0.035 | 0.204 | 0.838 | 0.661 | 1 | 0.416 |

| 2008年之后 | 6 | 0.025 | −0.016,0.065 | 1.188 | 0.235 | ||||

本文进一步深入分析了研究时间点对不同类型的国家间距离与跨国并购绩效的调节作用。表6的结果显示,2008年前后在文化距离与跨国并购宣告收益之间的效应值存在显著差异(p<0.001),其中2008年之前的效应值为−0.090,95%CI值的区间为(−0.129,−0.050),2008年之后的效应值0.001,95%CI值的区间为(−0.024,0.026),95%CI值区间没有重叠,二者存在异质性,且研究时间点在2008年之后的效应值大于时间点在2008年之前的效应值,与假设3的推论一致。结果还显示,2008年前后在制度距离与跨国并购完成之间的效应值存在显著差异(p<0.001),其中2008年之前的效应值为−0.068,95%CI值的区间为(−0.095,−0.041),2008年之后的效应值−0.002,95%CI值的区间为(−0.023,0.019),95%CI值区间没有重叠,二者存在异质性,且研究时间点在2008年之后的效应值大于时间点在2008年之前的效应值,同样支持假设3。2008年前后在文化距离与跨国并购长期绩效之间的效应值不存在显著差异(p>0.1),无法支持假设3。综上所述,从总体样本来看,2008年之前时,国家间距离对跨国并购绩效的负向影响会更加显著,符合本文的预期,支持假设3;而从细分的维度来看,假设3仅得到部分支持。

五、结论与未来研究展望(一)研究结论

从元分析的结果来看,本文的假设基本上得到了验证。首先,在整体效应上,并购双方所属国家间距离对跨国并购绩效具有负面影响。从具体的子维度来看,国家间距离对跨国并购交易完成的负向影响最为显著,其中文化距离、制度距离和地理距离的效应值均为负值,而且统计上非常显著。在跨国并购宣告收益方面,文化距离存在显著的负面效应。但是国家间距离对跨国并购长期绩效的负面影响并不显著。

其次,并购方所属国家经济发展水平确实能够调节国家间距离对跨国并购绩效的影响,即当新兴市场企业发起跨国并购时,国家间距离带来的负面影响更为突出。此外,研究时间点会调节国家间距离对跨国并购绩效的负面影响,这说明国家间距离对跨国并购绩效的负面影响随着时间的推移和技术的进步正在逐渐减弱。

(二)理论意义与现实启示

本文通过元分析的方法分析了国家间距离对跨国并购绩效的影响,讨论了并购方所属国家经济发展水平与研究时间点在国家间距离对跨国并购绩效的影响中所发挥的作用。总体来说,研究结果与理论分析是一致的,即国家间距离负向影响跨国并购绩效,这种影响会随着并购方所属国家经济发展水平和研究时间点的变化而变化。该结论为制度理论和信息不对称理论在跨国并购领域的应用提供了实证支持。

从制度理论的角度来看,国家间距离越大,并购双方之间的异质性水平越高,这就会导致谈判成本上升,增加了跨国并购过程和结果的不确定性,对跨国并购绩效产生负面影响。与发达国家的企业相比,随着国家间距离的扩大,新兴市场企业发起的跨国并购往往会面临更为严苛的市场准入许可、陌生的社会规范、艰难的尽职调查与谈判,难以实现理想的跨国并购绩效(Aybar和Ficici,2009;Liou等,2017)。而随着时间的推移,全球化程度的提高会削弱国家间距离对跨国并购绩效带来的负面影响(Dikova等,2019;Baik等,2015)。

从信息不对称理论的角度来看,国家间距离越大,并购双方信息不对称的程度越高,并购双方通过谈判达成一致意见的成功率降低,后期整合的成本会上升,最终体现为不良的跨国并购绩效。与发达国家的企业相比,随着国家间距离的增大,新兴市场企业在跨国并购中会面临更大的挑战。一方面,新兴市场企业多处于信息不对称的劣势方,国家间距离会放大新兴市场企业在信息方面的劣势以及信息贫乏带来的负面影响;另一方面,当新兴市场的政府部门采取措施试图帮助本国企业降低经营中的信息不对称时,目标方企业及东道国利益相关方极易质疑新兴市场企业进行跨国并购的动机(Ragozzino和Reuer,2011)。值得庆幸的是,近年来信息与通讯技术的飞速发展、新兴市场企业的全球化进程以及跨国并购数量的攀升降低了国家间距离带来的信息不对称,从而削弱了国家间距离对跨国并购绩效的负向影响。

基于上述元分析结果和理论分析,本文的现实启示主要包括以下两点。第一,跨国并购中并购双方需要对国家间距离进行全面考量。国家间距离包含制度距离、文化距离、地理距离以及经济距离等,其对跨国并购产生的绩效影响是多种距离共同作用、彼此影响的结果。例如一国的制度与文化作为强制制度和规范制度,共同构成了国家的制度环境,它们对跨国并购的影响是同时产生的,因此只考虑单一维度的距离无法对跨国并购活动做出全面准确的判断。这就意味着企业必须重视国家间距离的多重维度,将国家间距离作为综合要素纳入跨国并购的决策依据。第二,企业需要积极主动地采取措施,以降低国家间距离对跨国并购绩效的负面影响。从并购方所属国家经济发展水平和研究时间点的调节效应可以发现,国家间距离与跨国并购绩效的关系随着其他权变环境因素的影响会发生改变。例如吉利并购沃尔沃的案例中,并购方吉利汽车就通过增强高层之间的沟通、引入非官方背景的第三方助力谈判、制定详细合理的跨国并购流程等方式降低了国家间距离对跨国并购绩效的负面作用,最终顺利完成并购,提升了自己的核心竞争力。因此企业应从自身和对方的实际情况出发,采取针对性措施以降低国家间距离对跨国并购绩效的负面影响。

(三)研究局限与未来展望

本文通过元分析的方法,对并购双方所属国家间距离对跨国并购绩效的影响进行了探讨,在理论推导、研究方法和操作过程方面尽量保证了科学性和准确性。但不可否认的是,本文仍然存在一些不足之处,主要体现在以下三方面:

第一,本文采用元分析的方法归纳总结并购双方所属国家间距离对跨国并购绩效的影响。该方法主要针对实证研究,并且具有严格的文献筛选条件,采用案例、综述等定性研究方法的文献未纳入考虑范围,因此本文在研究范围上比传统的综述更为有限。

第二,本文出于文献质量和可获得性的考虑,只收集了在期刊正式发表的文献,未包含学位论文、书籍、会议论文和工作论文。虽然出版偏倚检测显示,这一做法并未对研究结果产生重大影响,但是仍然可能会遗漏一部分相关的实证研究。

第三,鉴于现有相关文献数量所限,本文只分析了四类国家间的距离对跨国并购三种绩效的影响,其中经济距离的相关研究数量较少导致元分析无法操作,对调节效应的检验也受到样本数量的限制,这会导致本文结论的普适性存在一定的问题。

基于上述分析,本文认为未来的研究可以从三方面来进一步探索国家间距离对跨国并购绩效的影响。

第一,将跨国并购背景下距离效应的研究从国家层面降维至行业或企业层面。目前有关跨国并购中距离的研究主要集中在国家层面,只有数量很少的研究关注到了企业层面的距离对跨国并购的影响(王宛秋和吴文玲,2015)。结合本文研究结论来看,国家层面的距离对跨国并购的影响并不统一,有可能还受到其他层面因素的影响。譬如,并购双方所属行业层面的距离也会影响到跨国并购的绩效。现有研究已经开始关注并购双方的行业相关性与跨国并购绩效的关系,这其实就是行业距离的一个表现。另外,研究并购双方企业层面的距离对跨国并购的影响的文献尚不多见,企业间的文化距离、心理距离、能力距离可能会更加直接地影响到跨国并购绩效。因此,并购双方的行业距离和企业距离是未来值得探索的一个方向。

第二,将跨国并购背景下的距离效应从单一维度的分散研究拓展到多个维度的整合研究。国家间的距离至少包括四个维度:文化距离、制度距离、经济距离和地理距离。目前大多数文献都是从制度距离的视角出发,来研究并购双方所属国家间的制度距离对跨国并购绩效的影响;但是同时考虑到这四种距离的整合性文献为数不多(Dikova等,2019)。本文认为,这些不同维度的国家距离并不是相互独立的;它们有可能会相互影响、共同作用于跨国并购绩效。未来的研究可以综合考虑这四个维度,实现从单一维度的分散研究到多个维度的整合研究。这将有利于未来的理论创新,也能够帮助企业在跨国并购中更加全面地考虑问题。

第三,将“方向性”融入到跨国并购的距离效应研究中。并购双方之间的距离不仅仅是两者在不同距离维度上的直接差异,还包含着“方向性”这一含义。现有研究主要关注距离的差异性特征,对方向性的思考还比较少(Zaheer等,2012)。本文发现,方向性在跨国并购中发挥了重要作用,即发达国家企业并购新兴市场企业,还是新兴市场企业并购发达国家企业,两者所面临的机会和挑战是有所差异的。未来期待更多区分距离的方向性的研究,来丰富我们对距离效应的认识。

| [1] | 贾镜渝, 李文. 距离、战略动机与中国企业跨国并购成败——基于制度和跳板理论[J]. 南开管理评论, 2016(6): 122–132. |

| [2] | 刘璐, 杨蕙馨, 崔恺媛. 文化距离、母公司能力与跨国并购绩效研究——基于中国上市公司跨国并购样本的实证研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2019(4): 55–64. |

| [3] | Boateng A, Du M, Bi X G, et al. Cultural distance and value creation of cross-border M&A: The moderating role of acquirer characteristics[J]. International Review of Financial Analysis, 2019, 63: 285–295. |

| [4] | Cheng C, Yang M. Enhancing performance of cross-border mergers and acquisitions in developed markets: The role of business ties and technological innovation capability[J]. Journal of Business Research, 2017, 81: 107–117. |

| [5] | Cho H, Ahn H S. Stock payment and the effects of institutional and cultural differences: A study of shareholder value creation in cross-border M&As[J]. International Business Review, 2017, 26(3): 461–475. |

| [6] | Dikova D, Panibratov A, Veselova A. Investment motives, ownership advantages and institutional distance: An examination of Russian cross-border acquisitions[J]. International Business Review, 2019, 28(4): 625–637. |

| [7] | Dong L, Li X, McDonald F, et al. Distance and the completion of Chinese cross-border mergers and acquisitions[J]. Baltic Journal of Management, 2019, 14(3): 500–519. |

| [8] | Ellis J A, Moeller S B, Schlingemann F P, et al. Portable country governance and cross-border acquisitions[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(2): 148–173. |

| [9] | Han S H, Jo E J, Kim D K, et al. Trade networks and cross-border acquisitions: Evidence from United States acquiring firms[J]. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 2016, 45(6): 916–943. |

| [10] | Huang Z, Zhu H S, Brass D J. Cross-border acquisitions and the asymmetric effect of power distance value difference on long-term post-acquisition performance[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(4): 972–991. |

| [11] | Lim M H, Lee J H. National economic disparity and cross-border acquisition resolution[J]. International Business Review, 2017, 26(2): 354–364. |

| [12] | Liou R S, Rao-Nicholson R. Out of Africa: The role of institutional distance and host-home colonial tie in South African Firms’ post-acquisition performance in developed economies[J]. International Business Review, 2017, 26(6): 1184–1195. |

| [13] | Liou R S, Rao-Nicholson R. Age matters: The contingency of economic distance and economic freedom in emerging market firm’s cross-border M&A performance[J]. Management International Review, 2019, 59(3): 355–386. |