2020第42卷第10期

2.南京大学 经济学院,江苏 南京 210093

2.School of Economics, Nanjing University, Nanjing 210093, China

弘扬优秀企业家精神,厚植企业家成长的沃土,激发市场主体活力,推动经济高质量发展,已经成为政府和社会各界的普遍共识。那么,企业家精神在区域之间蕴含的差异性和能力源于何处呢?长期以来,大量研究从制度环境(Sambharya和Musteen,2014;孙黎等,2019)、文化和社会资本(Westlund和Bolton,2003;高波,2007)等“软性”因素展开了讨论。与此同时,考虑到企业家精神与城市的紧密关联,学者们也开始关注城市集聚经济产生的多样化、专业化外部性如何影响企业家精神等问题(Delgado等,2010;Glaeser等,2010;张萃,2018)。由这一研究趋势进行拓展,一个更值得探讨的问题是,经济地理环境的优化能否促进企业家精神?新中国成立以来,尤其是21世纪以来,大范围、高水平的基础设施建设深刻改变了960万平方公里土地上经济活动的空间分布,这为我们研究城市外部环境变化如何影响企业家精神提供了合适的观察视角。

众所周知,基础设施对于改革开放以来中国经济社会发展有着举足轻重的作用:一方面,基础设施投资在投资驱动的经济增长模式中承担着重要角色,据国家统计局数据显示,其占GDP的比例在2015年已达19.10%,而在1978年该数字仅为5.44%;另一方面,基础设施作为经济活动的“齿轮”,为国民经济高效运行提供了基本服务。虽然学者们已经就基础设施如何影响经济发展进行了大量的理论分析和实证检验(Romp和De Haan,2007),特别是关于其如何影响经济增长这一论题(郑世林等,2014;张勋等,2018)。但随着我国经济进入新常态,在经济增速放缓的背景下,讨论如何有效释放基础设施建设对于高质量发展的积极作用仍具有深刻意义。企业家精神作为赋能经济高质量发展的内生力量,促进其成长的一个重要前提就是成熟的基础设施,包括完备的交通基础设施和新型基础设施。因此,企业家精神是研究这一现实问题的重要切入点。

基础设施升级是否有效提升了城市的企业家精神?如果答案是肯定的,其背后的作用机制是什么?在不同区域发挥的影响又有哪些差异?这些问题都需要从理论和实证出发,结合中国的发展背景找到答案。遗憾的是,将基础设施与企业家精神进行讨论的研究极为缺乏。Audretsch等(2015)作为这一领域的开拓者,对此评论到:“基础设施可能是企业家精神研究中最容易被忽视的影响之一。”该文从德国背景探讨了铁路、公路和宽带等基础设施对企业家精神的影响,发现二者之间存在显著的正相关关系:基础设施强化了地区间的互联互通,使得创业资源和机会随着生产要素、知识和思想的频繁流动而更加丰富,从而促进企业家精神成长。Bennett(2019)则提出,基础设施影响企业家精神存在动态特征,并结合美国1993—2015年的面板数据进行了实证检验。在他看来,除了Audretsch等(2015)关注的基础设施存量发挥作用,其建设过程本身也会对企业家精神产生影响:带来更多创业机会的同时也加剧了市场竞争,使得当地创业者面临更大不确定性。综上所述,基础设施对于企业家精神的影响效应和机制仍有待研究,特别是需要来自中国这类经济转型国家的证据。

本文讨论的基础设施包括交通基础设施和新型基础设施,前者是基础设施中最为重要的组成部分;后者既包括通信网络、新技术和算力等信息基础设施,又包含对传统基础设施数字化、智能化的转型和改造,是未来对中国经济社会产生变革性影响的基础设施①。从“要想富,先修路”到“要想富,先联网”,作为数字经济的基石,新型基础设施正在接棒交通基础设施,承担起重塑中国经济地理格局的任务。本文首先在单个城市情形下构造二次子效用拟线性偏好效用函数,从新经济地理(NEG)理论视角阐述了基础设施影响企业家精神的作用机制,即基础设施升级能够降低初创企业经营成本从而促进企业家精神成长的路径。之后,选用高铁开通和智慧城市建设分别作为交通、新型基础设施升级的准自然实验,通过双重差分(DID)模型实证检验了基础设施影响企业家精神的效应、差异和作用机制,发现交通、新型基础设施升级均显著提升了城市的企业家精神。前者的积极影响呈现“东部、中西部地区”“大型、中小型城市”依次递减的现象,而后者则具备明显的空间均衡化特征,表明新型基础设施能够有效破除地理约束,进而优化企业家精神的区域格局。最后,在作用机制的拓展上,发现交通基础设施主要促进了以风险投资为代表的创业生态系统要素流动,新型基础设施则通过数字经济普惠性对企业家精神成长产生积极作用。

综上,本文的理论意义在于:首先,从研究视角而言,虽然近年来国外已有学者对基础设施影响企业家精神的论题进行了考察,但尚未将其拓展到中国的背景,本文首次揭示了高铁开通、智慧城市建设对企业家精神的影响。其次,利用质量更好的企业工商注册信息,实现了对大范围城市层面企业家精神的准确测度。实际意义则在于:为如何让我国“基础设施奇迹”更有效地驱动经济高质量发展提供了企业家精神维度的经验证据。特别是在当前政府和社会各界高度关注新型基础设施建设的现实背景下,从数字经济普惠性角度实证支持了其对于缩减区域间企业家精神水平“鸿沟”的重要意义。

本文的后续结构安排如下: 第二部分介绍理论模型并提出研究假设。第三部分说明研究设计思路和样本数据。四、五两部分为实证结果分析和稳健性检验。最后总结全文,提出政策建议和未来研究展望。

二、理论模型和研究假设基础设施水平的提升,有利于降低搜寻成本、运输成本、交易成本并增强知识溢出效应,而企业家精神也会受到这些外部因素的影响(Fritsch和Storey,2014)。这意味着,基础设施升级可能会因改善经济环境的制约而对企业家精神成长起到促进作用,从而扮演了“外部推动者(external enablers)”的角色。因此,为了分析基础设施对企业家精神的效应,我们主要考察基础设施升级如何影响创业机会,进而对社会个体创业选择产生作用的过程。凭借着解释经济活动区位演化的优势,NEG理论为本文研究这一问题提供了范式。但传统的NEG模型通常外生给定个体的职业选择,显然与经济活动现实和企业家精神研究需要是不相符的。借鉴Sato等(2012)关于市场规模与企业家精神的讨论,本文将通过一个社会个体创业选择与OTT框架相融合的城市模型②,揭示基础设施影响企业家精神的理论机制。

(一)模型构建与均衡分析

假定一个城市中存在两种生产部门:生产同质、可贸易产品的传统工业部门和提供差异化、不可贸易产品的现代服务业部门,二者投入的生产要素为劳动力,即1×2×1的简化经济体系。对于两种产品的生产技术和市场类型,前者为规模报酬不变、完全竞争,后者为规模报酬递增、垄断竞争。该城市拥有总量为L的劳动力,可根据工资差异在两个生产部门间自由流动。需要说明的是,为简化分析个体创业选择,仅设定两种职业类型:(1)工人,在工业部门提供1单位劳动力;(2)企业家,在现代服务业部门经营1家初创企业。根据Ottaviano等(2002)开辟的OTT框架,典型消费者拥有二次子效用的拟线性偏好:

| U=α∑ni=0qi−β−δ2∑ni=0q2i−δ2(∑ni=0qi)2+ms.t.∑ni=0piqi+m=ˉm+I | (1) |

式(1)中,qi是现代服务业部门提供的差异化产品i的消费量,pi是其价格,n为种类数;将同质的工业品视作计价物,m为其消费量,

| qi=α(β−δ)+δP(β−δ)[β+δ(n−1)]−piβ−δ | (2) |

其中,

对于生产部门,首先讨论以规模报酬不变以及市场完全竞争为特征的传统工业部门:假定投入1单位劳动力可生产

| πi=[pi−τ(r)]qiL−w | (3) |

式(3)中的τ(r)代表初创企业经营的边际成本,由搜寻成本、运输成本、交易成本和技术外部性等市场因素决定。r代表基础设施综合水平,其对τ产生影响的途径主要有以下三种:首先,交通基础设施促进了各类要素的流通,提升了地区间的市场可达性,打破了市场分割的物质基础(范欣等,2017),从而降低了运输成本、交易成本;其次,新型基础设施进一步压缩了经济活动的时空属性,改变了传统交易过程中诸多物理限制,所带来的数据及信息的创造、共享对效率和公平影响深远,使得初创企业的搜寻成本、交易成本显著减少;最后,交通基础设施通过弱化地理距离对知识跨地区溢出的约束,特别是促进不可编码的隐性知识传播,对技术外部性的扩散影响重大(Storper和Venables,2004),新型基础设施进一步增强了这一过程,新知识和新思想扩散在线上即可实现,并且打破了传统基础设施的拥堵性特征(马荣等,2019),增强了知识溢出的共享性、互惠性,从而显著降低初创企业经营的边际成本。由上所述,可以发现随着r的提升,τ将减小。

考虑到已对初创企业生产技术进行了同质化假设,为简化分析可将下标i省略。根据利润最大化一阶条件,对π关于相应价格求导,可得:

| p=α(β−δ)+τ(r)[β+δ(n−1)]2β+δ(n−2) | (4) |

进一步将p代入式(3)中,得到均衡状态下初创企业的利润:

| π=[α−τ(r)](β−δ)L[2β+δ(n−2)]2−w | (5) |

在企业自由进出的市场条件下,以上利润均衡值为0,进而可得企业家在现代服务业部门创业所获得的报酬w的表达式。假定社会个体事先知道自身能力水平与获得的w,并且在职业选择时会凭此进行抉择。那么,在均衡状态下应该满足

| E=1δL{[α−τ(r)]√(β−δ)L√ˉw−2(β−δ)} | (6) |

由式(6)可以发现,随着基础设施综合水平r的上升,τ(r)会出现下降,从而使得城市的企业家精神E上升,即基础升级可显著降低初创企业经营的边际成本,产生成本引致的创业效应。据此,提出本文的核心假设:

假设1:基础设施升级显著促进了该城市的企业家精神成长。

(二)作用机制的进一步拓展

囿于数据可获得性和实证复杂性,理论模型中初创企业经营的边际成本变化难以通过计量方法进行直接观察。因此,本文选用交通、新型基础设施升级对城市创业生态系统要素外部性、数字经济普惠性的影响能否促进企业家精神,作为基础设施升级降低企业经营边际成本的间接验证途径。随着交通基础设施的完善,逐渐优化的城市创业生态系统对初创企业经营成本有着重要影响,风险投资便是其中一个代表性要素。风险投资对创业企业在缺乏有形资产抵押、发展不确定性高的初创阶段起着重要作用(张曦如等,2019)。这样的投资方式不仅能够有效缓解初创企业的融资约束,还可以通过示范效应和衍生效应为创业者带来知识溢出的外部性(Samila和Sorenson,2011),因此,风险投资活跃度的提升有助于降低本地初创企业的经营成本。而风险投资又依赖于面对面交流来传递财务数据以外的“软信息”,便利的交通基础设施对于城市对接风险投资市场至关重要(龙玉等,2017),由此认为:

假设2:交通基础设施升级通过提升风险投资获得性,对企业家精神成长产生促进作用。

凭借“互联网+”的优势,新型基础设施带来的数字经济普惠性也会对初创企业经营成本的降低产生显著影响。首先,数字经济催生出的虚拟商业环境,提供了打破时空硬约束的网络平台,从而优化了市场的空间组织(安同良和杨晨,2020),为初创企业拓展市场降低了搜寻成本和交易成本;其次,数字金融发展带来的移动支付和小微信贷便利性增加,缓解了低物质资本个体创业的资金约束(张勋等,2019);最后,数字经济提供了能够降低初创企业技术共享及学习成本的平台,使得知识溢出效应的外部性得到充分释放。基于以上分析,提出最后一个假设:

假设3:新型基础设施升级通过提升数字经济普惠性,对企业家精神成长产生促进作用。

三、实证设计和样本数据(一)政策背景

为准确地评估基础设施升级对于企业家精神的影响,本文以高铁开通和智慧城市建设分别作为交通、新型基础设施水平提升的外生冲击,通过DID模型实证考察二者间的效应、区域差异和作用机制。高铁作为极大提升城市间互联互通水平的铁路系统,是近年来对我国经济地理格局产生重大影响的交通基础设施,凭借其较强的时空压缩、区位连接等特点,成为近年来国内研究基础设施影响经济发展的主流论题。智慧城市建设的核心是如何运用互联网、物联网和云计算等新一代信息技术赋能传统的城市基础设施运行以及管理,最终促进政务、民生、生产活动等智能式运行(石大千等,2018),以上技术和应用思维都体现了新型基础设施逐步演化的发展内涵。中国于2012年正式发布“关于开展智慧城市试点工作的通知”与首批智慧城市试点名单,此后于2013年、2014年相继公布了第二批和第三批试点名单。由于高铁开通和智慧城市建设都具有渐进式扩容特点,可以成为观察交通、新型基础设施升级如何影响企业家精神的准自然实验(Quasi-natural Experiment)。

准自然实验的研究设计能够一定程度上缓解基础设施与企业家精神之间存在的内生性问题。首先,高铁与智慧城市的建设都属于中央政府对于全国层面的规划布局,地区间企业家精神的差异不会明显影响到高铁网络规划与智慧城市试点评估。其次,本研究的全样本将不会纳入北京、上海、深圳等创业活动集聚中心和其他副省级及以上城市,这些城市在高铁网络布局和信息新技术推广中属于优先节点,将其剔除进一步确保了外生性。

(二)实证模型设定

根据前文理论分析,首先设定如下的多期DID模型对基础设施升级是否促进了城市的企业家精神进行检验:

| Entrepi,t=α0+α1DIDi,t+α2Xi,t+μi+δt+εi,t | (7) |

其中,i表示城市,t表示年份;Entrep为企业家精神,DID分别为是否开通高铁HSR或者是否被纳入智慧城市试点名单SMC,是则取1,否则为0;向量X为一些可能影响企业家精神的城市经济发展特征,即控制变量;μ控制城市个体效应,δ控制时间效应,共同形成双向固定效应;ε代表随机误差项。

之后,设定路径变量Med,通过中介效应模型对高铁开通、智慧城市建设影响企业家精神的作用机制进行检验:首先,将差分项DID与Med进行回归,参见式(8),若系数显著,则说明高铁开通或智慧城市建设能够对路径变量产生影响。之后,将DID与Entrep进行回归,参见式(7),验证高铁开通或智慧城市建设是否促进了企业家精神的提升。最后,再将DID、Med一同与Entrep进行回归,参见式(9),若DID的系数变得不再显著或者仍然显著但系数降低,则说明Med是DID对Entrep产生影响的路径变量。

| Medi,t=β0+β1DIDi,t+β2Xi,t+μi+δt+εi,t | (8) |

| Entrepi,t=γ0+γ1DIDi,t+γ2Medi,t+γ3Xi,t+μi+δt+εi,t | (9) |

(三)样本、变量及数据来源

本文以2005—2017年作为样本时期,剔除副省级及以上和数据缺失明显的城市,最终获得265个地级市作为实证研究的全样本。但对于智慧城市建设的准自然实验,为严格区别政策效力,需进一步剔除那些只有部分行政区域被纳入智慧城市试点名单的地级市,故该部分的样本进一步缩减到217个。城市首次开通高铁的信息来自于CNRDS(中国研究数据服务平台),并参照相关研究设定,将当年7月1日及以后开通的划归为次年序列。城市是否被纳入智慧城市试点名单的信息来自于住建部公布的正式文件,首批公布于2012年,之后在2013年和2014年又相继公布两批。每年样本中实验组城市数量的变化情况见表1(地级市最早开通高铁的年份为2008年)。

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |

| 高铁开通 | 3 | 8 | 30 | 49 | 53 | 72 | 97 | 136 | 156 | 163 |

| 智慧城市建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 70 | 89 | 89 | 89 | 89 |

对于被解释变量企业家精神Entrep在城市层面的测度,学术界尚未形成较为一致的观点,国内大部分研究采用私营企业和个体从业人数占总从业人数比重作为城市的企业家精神指标。考虑统计口径以及准确度等因素,该指标适宜在省际或行业层面使用,在城市层面的适用性大大降低。笔者基于历年《中国城市统计年鉴》测算该指标时,发现不少城市随年份波动较大,难以准确衡量企业家精神的区域差异。因而,对城市层面的企业家精神测度尚需寻找更合适的方法。从国际上的相关研究来看,GEM(the global entrepreneurship monitor)采用的创业活跃度劳动力市场法或生态学法,即区域内新建立私营企业数分别与劳动力人口数或企业总数的比值具有一定优势(叶文平等,2018)。受限于城市层面新建立企业数据的获取,现有研究大多在省际层面使用该方法。随着我国市场化的提升,国家企业信用信息公示系统于2014年上线运行,该平台公示的企业工商注册信息通过整理,可以较好地实现这一测度方法。本文利用该平台获取企业工商注册信息数据整理得到城市层面新建私营企业数,进而以15—64岁劳动力人口(千人)作为标准化基数,作为城市层面企业家精神的测度指标。同时,这一指标处理也与理论模型中定义的企业家精神水平更为相近。

进一步地,将可能对企业家精神产生影响的城市经济发展特征作为控制变量。综合相关研究,设定以下四个控制变量:一是经济发展水平Agdp,采用人均GDP的对数值;二是政府干预程度Govern,采用政府一般预算支出与GDP之比;三是对外开放程度Open,采用进出口总额与GDP之比;四是金融发展程度Finance,采用银行存贷款余额与GDP之比。以上变量的数据均通过《中国城市统计年鉴》、部分地级市统计年报和《Wind数据库》获得。

验证高铁开通促进企业家精神机制的路径变量Med选用城市当年风险投资案例总数的对数值VC。风险投资案例数通过清科集团私募通数据库进行手动整理,并按被投资企业作为案例计数的识别单位。2005—2017年发生在本文全样本265个地级市的风险投资交易案例总共10 937笔④,之后将其分别加总到相应地级市。由于一些城市存在风险投资案例为0的情况,故在取对数之前将所有值加1。智慧城市建设影响企业家精神的路径变量Med,即假设3中的数字经济普惠性DFI,选用中国数字普惠金融指数进行衡量。该指数由北京大学数字金融研究中心与蚂蚁金服集团联合编制,自2011年发布,涵盖了移动支付使用和小微经营者线上融资等数字金融发展信息(郭峰等,2020)。以上变量的描述性统计结果见表2。

| 名称 | 变量指标测度方法 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |

| 因变量 | Entrep | 初创企业数目/劳动力人数 | 3 445 | 1.884 | 1.848 | 0.010 | 19.814 |

| 核心变量 | HSR | 是否开通高铁 | 3 445 | 0.223 | 0.415 | 0 | 1 |

| SMC | 是否纳入智慧城市试点 | 2 821 | 0.1623 | 0.369 | 0 | 1 | |

| 城市控制变量 | Agdp | 人均GDP(万元),取对数 | 3 445 | 1.434 | 0.561 | 8.159 | 14.935 |

| Open | 进出口总额/GDP | 3 445 | 0.204 | 0.203 | 0.001 | 6.922 | |

| Govern | 一般预算内支出/GDP | 3 445 | 0.168 | 0.095 | 0.042 | 1.026 | |

| Finance | 银行存贷款余额/GDP | 3 445 | 0.863 | 0.456 | 0.094 | 4.265 | |

| 机制检验变量 | VC | 风险投资案例数,取对数 | 3 445 | 0.835 | 0.070 | 0.929 | 0.336 |

| DFI | 中国数字普惠金融指数/100 | 1 519 | 1.409 | 0.568 | 0.170 | 2.672 |

(一)基准回归

首先对全样本进行回归分析,结果见表3。模型(1)和(5)未加入控制变量,模型(2)和(6)加入了控制变量,所有的回归结果均表明,高铁开通和智慧城市建设对城市的企业家精神具有正向显著影响,并且都在1%水平下显著,初步验证了本文的核心假设1。但如果开通高铁和纳入智慧城市试点名单的实验组城市,与其他控制组城市在企业家精神变动趋势上本身就存在系统性差异,这将造成我们的DID模型估计有偏。因此,本文在基准回归中进一步采取倾向匹配法(PSM)进行稳健性估计。

| 高铁开通 | 智慧城市建设 | ||||||||

| 全样本 | 全样本 | PSM | PSM | 全样本 | 全样本 | PSM | PSM | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||

| DID | 0.227*** (3.772) |

0.194*** (3.464) |

0.207*** (3.192) |

0.155** (1.867) |

0.530*** (7.534) |

0.476*** (7.275) |

0.497*** (3.256) |

0.290** (2.152) |

|

| 控制变量 | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | |

| 固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |

| 时期数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |

| 样本量 | 3 445 | 3 445 | 1 780 | 1 780 | 2 821 | 2 821 | 1 174 | 1 174 | |

| R2 | 0.596 | 0.655 | 0.551 | 0.662 | 0.583 | 0.642 | 0.538 | 0.646 | |

| 注:括号中数据为T统计量;*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,以下同。 | |||||||||

PSM方法的核心思想是选择与实验组尽可能在其他特征上相似的控制组进行比对。因此,首先将是否开通高铁或者是否纳入智慧城市试点名单的虚拟变量作为被解释变量,并将其与城市经济发展特征的控制变量进行Logit回归,得到倾向得分值,以1:3近邻匹配原则为实验组每个观察值选择匹配的控制组对象。匹配之后,发现两个组间的各个控制变量差异T统计量不再显著,通过了共同支撑假设的检验⑤。可以认为该方法较大程度地缓解了二者之间存在的异质性问题。将未匹配成功的样本删除后,再次进行回归,实证结果见表3中的PSM部分。整体而言,基准回归的结果支持了假设1,这为我们继续讨论该效应的区域异质性和作用机制提供了基础。

(二)区域异质性检验

为进一步讨论基础设施升级对企业家精神影响的区域异质性,表4给出了按地区(东部、中西部两类)和城市规模(以城区常住人口100万为标准,分为大型、中小型两类)的分组回归结果。将以上两种分类结合起来讨论,可以发现,高铁开通对于东部大型城市企业家精神的促进效应最强,而对中西部中小型城市则极弱,且在统计意义上并不显著。这可能是受到两方面因素的影响:一是在高铁建设过程中,东部地区具有明显的领先优势;二是在地区本身的地理特征上,中西部地区幅员更为广阔,高铁能够发挥的时空压缩效应相比东部地区会出现递减。对于智慧城市建设,虽然东部大型城市依然是企业家精神提升最为明显的区域,但中西部中小型城市也享受到了十分可观的溢出效应,并且都在1%水平下显著。这一结果可能缘于新型基础设施能够促进区域经济协同发展的特点,即强大的规模效应和网络效应能够进一步破除区域间地理环境的制约,使得个体选择创业更加自由,表明新型基础设施建设对于弥合各地区、各规模城市间的企业家精神差距有着重要意义。

| 高铁开通 | 智慧城市建设 | ||||||||

| 东部 | 中西部 | 大城市 | 中小城市 | 东部 | 中西部 | 大城市 | 中小城市 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||

| DID | 0.212** (1.964) |

0.090

(1.472) |

0.184*** (2.172) |

0.057

(1.062) |

0.890*** (5.888) |

0.469*** (7.162) |

0.430*** (3.870) |

0.351*** (5.501) |

|

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |

| 固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |

| 时期数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |

| 样本量 | 1 144 | 2 301 | 1 846 | 1 599 | 845 | 1 976 | 1 326 | 1 495 | |

| R2 | 0.707 | 0.667 | 0.638 | 0.755 | 0.691 | 0.669 | 0.627 | 0.759 | |

(三)作用机制验证

正如前文所述,选用城市的风险投资案例数对数值VC和数字普惠金融指数DFI作为机制分析的路径变量,对基础设施升级促进企业家精神成长的作用机制进行间接验证。具体的计量模型已在前文给出,表5即为作用机制验证的回归结果。从模型(2)中可以发现,高铁开通显著促进了城市的风险投资获得性,这与龙玉等(2017)基于2006—2012年的城市层面观察相一致。更为重要的是,在模型(1)说明了高铁开通对企业家精神存在正向显著影响的基础上,加入了风险投资活跃度的模型(3)中高铁开通差分项系数和显著性均有所降低,并且风险投资活跃度的系数显著为正,说明风险投资增加是高铁开通促进企业家精神的部分作用机制,证明了假设2的成立。同样对模型(4)到(6)的回归结果进行分析可知,在智慧城市建设对数字经济普惠性和企业家精神均具有为正的影响之上,将数字经济普惠性放入智慧城市建设与企业家精神的回归模型中,智慧城市建设差分项的系数回归值变得不再显著,而数字经济普惠性对企业家精神有显著的正向影响。如前所述,这一结果证实了智慧城市建设是通过数字经济普惠性提升企业家精神的,支持了假设3。

| 高铁开通 | 智慧城市建设 | ||||||

| Entrep | VC | Entrep | Entrep | DFI | Entrep | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||

| DID | 0.194*** (3.465) |

0.226*** (7.180) |

0.109** (1.974) |

0.179* (1.667) |

0.0136*** (2.751) |

0.150

(1.392) |

|

| Med | 0.377*** (12.17) |

2.882*** (5.252) |

|||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |

| 固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |

| 时期数 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | |

| 样本量 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 1 519 | 1 519 | 1 519 | |

| R2 | 0.655 | 0.403 | 0.670 | 0.568 | 0.946 | 0.577 | |

以上检验对相关机制做出了定性的分析,为了更进一步地检验与量化以上机制,本文对其进行机制的量化分解。在式(7)至(9)的机制检验方程组基础上,Gelbach(2016)证明,机制Med所解释的效果比重为

(一)平行趋势检验

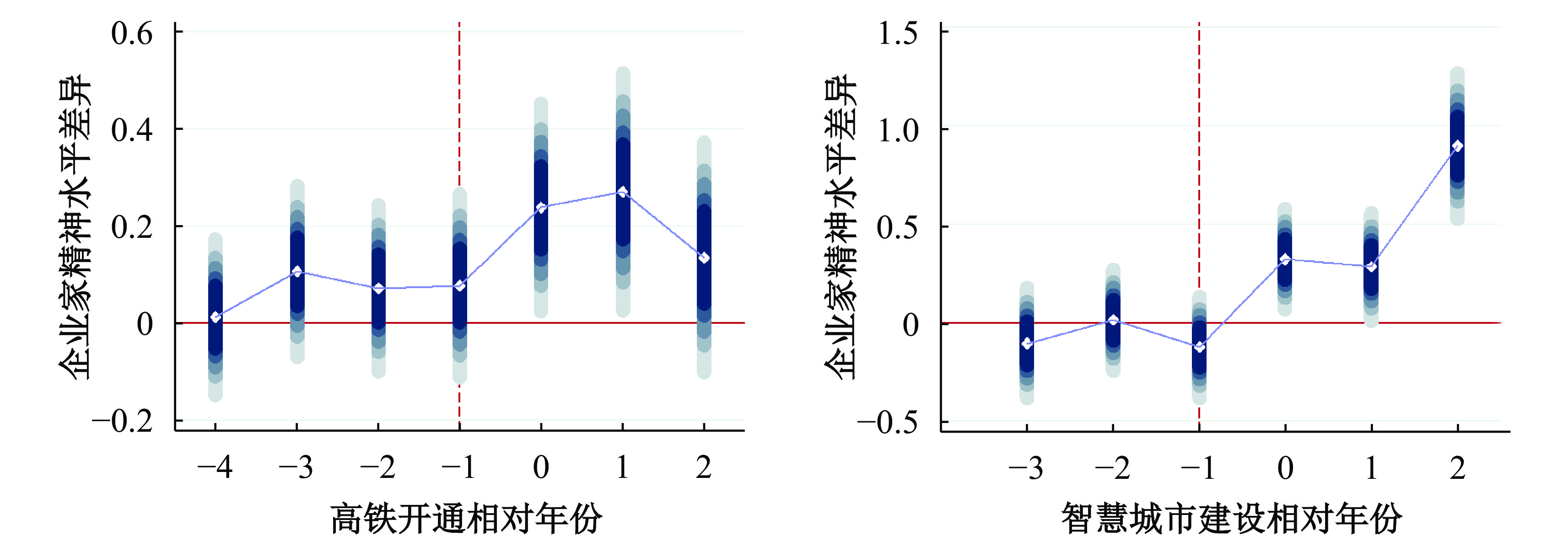

对于DID模型而言,平行趋势的前提假定至关重要,即高铁开通和纳入智慧城市试点名单对于当地的企业家精神应属于外生的政策冲击,实验组与控制组城市的企业家精神变动趋势在此之前应该相近。由于本文选用的模型属于多期DID,不能够像传统DID模型以单一时间节点进行直观的平行趋势对比。借鉴Beck等(2010)构造政策执行前后年份哑变量与实验组虚拟变量交乘项的方法,对其进行动态的事件检验,从图1中可以发现,在政策执行年份之前,实验组相对控制组在企业家精神变化上的系数值并不显著,其95%上下置信区间均包括了零点;而在政策发生以后,即0及以后的年份中,系数值大多显著异于0。因此,可以认为高铁开通和智慧城市建设的DID模型均满足平行趋势条件。

(二)缓解选择和非观测因素的影响

实际上,高铁线路规划和智慧城市试点名单确定并不是完全随机的:在政策制定过程中,通常需要考虑到各城市的经济发展水平、地理区位和资源禀赋,以上差异随着时间变化可能会对城市的企业家精神产生不同影响,从而导致识别假设不成立。为了控制这些因素的影响,采用Edmonds等(2010)和Lu等(2017)的方法,本文在控制变量中加入这些基准因素与时间线性趋势的交乘项,基准因素则包括城市地理环境与原有的经济社会特征等⑥。具体而言,本文采用该城市的坡度、是否为北方城市、1998年前是否设立国家级开发区以及一系列城市资源禀赋差异(2005年的该城市人均蔬菜产量、人均水产品产量、人均电话拥有量、大学数量)作为这些先决因素的代理变量。从加入线性基准变量的角度控制了城市之间以往固有特征差异对于企业家精神的影响,一定程度上缓解了由于实验组选择的不随机造成的估计偏差。回归结果见表6中模型(1)和(4),差分项系数仍然显著为正。

|

| 图 1 平行趋势检验结果 |

| 交通基础设施 | 新型基础设施 | ||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||

| DID | 0.119** (2.122) |

0.463*** (7.23) |

|||||

| Road | 5.398** (2.249) |

2.727* (1.805) |

|||||

| Internet | 4.230*** (16.98) |

2.849*** (11.58) |

|||||

| 控制变量 | YES | NO | YES | YES | NO | YES | |

| 固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |

| 时期数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |

| 样本量 | 3 445 | 3 405 | 3 405 | 1 519 | 3 419 | 3 419 | |

| R2 | 0.671 | 0.371 | 0.626 | 0.663 | 0.628 | 0.669 | |

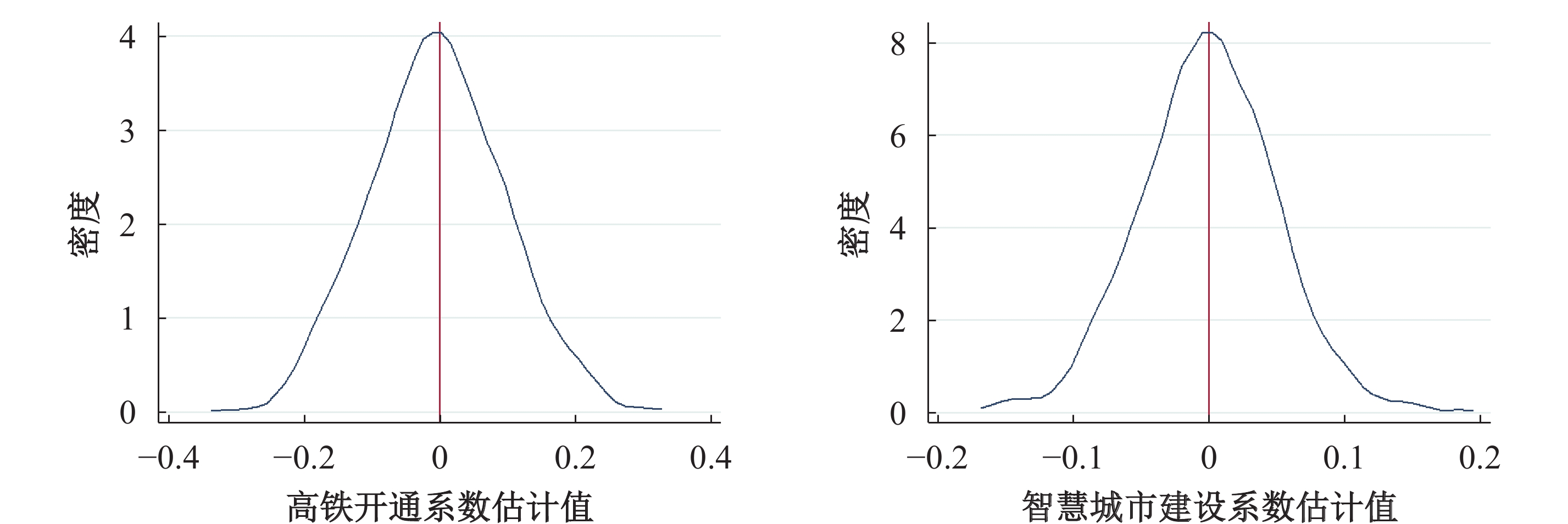

区域随时间变化的非观测因素干扰是DID方法识别假设的另一个担忧。虽然回归中已加入城市与时间的固定效应,但仍可能存在其他无法观测的区域特征,且可能随着时间变化产生不同影响。借鉴周茂等(2018)的研究,本文为此采用一个间接性的安慰剂检验:通过对高铁开通和智慧城市建设随机产生一个实验组名单,从而产生错误的差分项系数估计值

(三)替换实证方法的回归分析

虽然准自然实验的研究设计可以一定程度上缓解基础设施和企业家精神之间的内生性担忧,但考虑到基础设施作为一个城市长期经济发展所形成的存量“禀赋”,以单一虚拟变量进行识别可能使得其评估不够客观。因此,借鉴一些学者对于基础设施研究的实证策略,选用城市道路面积占城市面积之比Road和人均宽带用户数Internet分别作为交通、新型基础设施水平的代理变量,以面板固定效应模型进行估计。以上变量的原始数据来自于《中国城市统计年鉴》,并在基准回归的全样本基础上删去数据缺失严重的城市。具体的回归结果见表6,由模型(2)和(3)可知,交通基础设施水平与企业家精神呈现正相关关系;模型(5)和(6)表明,新型基础设施水平的提升能够显著促进企业家精神,再次支持了假设1。

|

|

图 2

随机处理

ˆαrandom

的分布(安慰剂检验)

|

(一)研究结论

企业家精神一直是经济和管理领域的热门话题之一。长期以来,学者们关于这一论题的研究偏重于个体或社会整体层面,忽略了区域外部环境变化的影响。基础设施与企业家精神的关系便在这样的背景下成为了相关研究缺失的一部分。虽然近年来已有学者从德国和美国的背景出发,对该领域进行了开拓性研究,但仍然缺乏来自经济转型国家尤其是基础设施建设上变化明显国家的经验证据。中国无疑是补充该论题的优选对象。本文在交通基础设施和新型基础设施的统一框架下,通过一个融合个体创业选择的NEG模型对基础设施如何影响企业家精神进行理论分析,并以高铁开通和智慧城市建设作为准自然实验,基于完备的企业工商注册信息和风险投资案例两个微观数据集,利用DID模型对基础设施升级影响企业家精神的效应、差异和作用机制进行了稳健的实证讨论。主要有以下3个结论:

1. 基础设施与企业家精神的关系。理论上,基础设施升级通过降低初创企业经营的边际成本,对企业家精神产生促进作用。在实证上,本文以创业活跃度劳动力市场法测度城市的企业家精神,发现交通、新型基础设施水平的提升均能够对企业家精神成长产生显著正向影响,在考虑了一系列DID前提假设以及替换回归方法的稳健性检验中,该结论依然成立,这与Audretsch等(2015)基于德国背景的研究发现相一致。

2. 基础设施影响企业家精神的区域异质性。分地区、分城市规模进行分样本考察时,发现了交通、新型基础设施对于不同区域企业家精神产生的效应存在明显异质性:高铁开通显著促进了东部大型城市的企业家精神,但对中西部中小型城市的影响较弱;智慧城市建设则对各地区、各规模城市的企业家精神都存在显著正向溢出效应。正如Audretsch等(2015)强调的,相比公路、铁路和航空等交通基础设施,凭借拓展市场信息与创造新的商业模式等优势,宽带等信息基础设施对企业家精神成长会产生更大作用。

3. 基础设施影响企业家精神的作用机制。选用风险投资案例对数值和中国数字金融普惠指数作为路径变量进行机制验证时发现,交通基础设施主要通过提升城市创业生态系统的要素流动,对企业家精神产生积极影响;而新型基础设施则凭借网络化、智能化和信息化等优势,从数字经济普惠性的渠道促进企业家精神。二者的不同作用机制能够解释结论2中观察到的区域异质性。

(二)政策建议

本文作为较早关注基础设施与企业家精神关系并以高铁和智慧城市两类基础设施前沿发展形式作为切入点的研究,除了具备拓展研究视角、补充经验证据等理论意义,其结论还具有一定的政策性价值。首先,除了从宏观层面关注基础设施建设对于经济增长的重要作用,还要充分利用基础设施升级对于改善营商环境的积极影响,进而更有效地激发企业家精神这一赋能高质量发展的内生力量。其次,高度重视新型基础设施作为数字经济的基石,在新时代迈向创新驱动发展阶段促进企业家精神成长、改善区域间企业家精神不平衡的重要意义。通过加快5G商用、大数据中心构建和人工智能应用,依托新型基础设施让城市创业生态系统走上由地理空间向网络空间转型的跨越式发展路径,弥补中西部地区、中小型城市在培育企业家精神上的资源“短板”。最后,对于高铁等交通基础设施的规划和建设要控制好速度和节奏,关注其对地区间经济发展的动态影响,尤其是要注意中西部地区中小型城市受高铁虹吸效应的影响,避免加剧地区间企业家精神水平的差距。

(三)局限性与未来研究展望

虽然本文补充了国内关于基础设施与企业家精神研究的缺失并取得了一些关键结论,对这一论题给出了一定的理论解释和研究启示,但本文存在的局限性仍有待未来研究进行完善。第一,本文强调了基础设施对于经济活动空间格局的影响,但限于数值模拟的复杂性,在理论模型中并未明确探讨基础设施升级对企业家精神的动态影响,后续研究可在两城市情形和异质性个体的基础上对此拓展,进一步完善NEG理论框架下的企业家精神研究。其次,新型基础设施作为一个较新的概念,虽然以智慧城市建设进行尝试性研究相比信息基础设施已更加切合其数字化内涵,但在新冠肺炎疫情发生以来,面临着经济下行压力加大,中央对于新型基础设施建设进度和水平进行了重新部署,因此,还需结合多样化视角对新型基础设施影响企业家精神的理论、机制和效应进行更为全面深入的研究。最后,围绕基础设施影响企业家精神的空间层面研究仍具有高度创新性和挑战性,除了分地区、分城市规模的异质性检验,还有待采用地理信息度量的交通可达性和空间计量方法进行实证探讨,以揭示基础设施升级对于企业家精神空间分布变化的“引力效应”和“分散力效应”。

① 2018年12月召开的中央经济工作会议首次将新型基础设施定义为5G、人工智能及物联网的建设;2019年7月中共中央政治局会议提出要“加快推进信息网络等新型基础设施建设”;2020年3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议指出,“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。学界对于这一概念的研究也正在探索阶段中。

② 本文未采用NEG模型中主流D-S框架的原因,是为了避免对劳动报酬的复杂数理形式进行讨论,对D-S框架下企业家精神研究感兴趣的读者可参见Glaeser等(2010)、叶文平等(2018)构建的理论模型。

③ 由于本文仅讨论单一城市情形,未纳入劳动力流动的动态变化因素,故L和

④ 同时期,已剔除的北京、上海和深圳等19个副省级及以上城市发生风投案例共36 792笔,说明剔除这些创业活动中心城市对减缓内生性具有一定意义。

⑤ 限于篇幅,不再展示匹配前后的倾向得分值概率分布函数图,欢迎感兴趣的读者向通讯作者索取。

⑥ 感谢匿名审稿专家对此提出的宝贵建议。

| [1] | 安同良, 杨晨. 互联网重塑中国经济地理格局: 微观机制与宏观效应[J]. 经济研究, 2020(2): 4–19. |

| [2] | 范欣, 宋冬林, 赵新宇. 基础设施建设打破了国内市场分割吗?[J]. 经济研究, 2017(2): 20–34. |

| [3] | 高波. 文化、文化资本与企业家精神的区域差异[J]. 南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学版), 2007(5): 39–47. |

| [4] | 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020(4): 1401–1418. |

| [5] | 龙玉, 赵海龙, 张新德, 等. 时空压缩下的风险投资——高铁通车与风险投资区域变化[J]. 经济研究, 2017(4): 195–208. |

| [6] | 马荣, 郭立宏, 李梦欣. 新时代我国新型基础设施建设模式及路径研究[J]. 经济学家, 2019(10): 58–65. |

| [7] | 石大千, 丁海, 卫平, 等. 智慧城市建设能否降低环境污染[J]. 中国工业经济, 2018(6): 117–135. |

| [8] | 孙黎, 朱蓉, 张玉利. 企业家精神: 基于制度和历史的比较视角[J]. 外国经济与管理, 2019(9): 3–16. |

| [9] | 叶文平, 李新春, 陈强远. 流动人口对城市创业活跃度的影响: 机制与证据[J]. 经济研究, 2018(6): 157–170. |

| [10] | 张萃. 什么使城市更有利于创业?[J]. 经济研究, 2018(4): 151–166. |

| [11] | 张曦如, 沈睿, 路江涌. 风险投资研究: 综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2019(4): 58–70, 138. |

| [12] | 张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019(8): 71–86. |

| [13] | 张勋, 王旭, 万广华, 等. 交通基础设施促进经济增长的一个综合框架[J]. 经济研究, 2018(1): 50–64. |

| [14] | 郑世林, 周黎安, 何维达. 电信基础设施与中国经济增长[J]. 经济研究, 2014(5): 77–90. |

| [15] | 周茂, 陆毅, 杜艳, 等. 开发区设立与地区制造业升级[J]. 中国工业经济, 2018(3): 62–79. |

| [16] | Audretsch D B, Heger D, Veith T. Infrastructure and entrepreneurship[J]. Small Business Economics, 2015, 44(2): 219–230. |

| [17] | Beck T, Levine R, Levkov A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637–1667. |

| [18] | Bennett D L. Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the U.S.[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(5): 105907. |

| [19] | Delgado M, Porter M E, Stern S. Clusters and entrepreneurship[J]. Journal of Economic Geography, 2010, 10(4): 495–518. |

| [20] | Edmonds E V, Pavcnik N, Topalova P. Trade adjustment and human capital investments: Evidence from Indian tariff reform[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2010, 2(4): 42–75. |

| [21] | Fritsch M, Storey D J. Entrepreneurship in a regional context: Historical roots, recent developments and future challenges[J]. Regional Studies, 2014, 48(6): 939–954. |

| [22] | Gelbach J B. When do covariates matter? And which ones, and how much?[J]. Journal of Labor Economics, 2016, 34(2): 509–543. |

| [23] | Glaeser E L, Rosenthal S S, Strange W C. Urban economics and entrepreneurship[J]. Journal of Urban Economics, 2010, 67(1): 1–14. |

| [24] | Lu Y, Tao Z G, Zhu L M. Identifying FDI spillovers[J]. Journal of International Economics, 2017, 107: 75–90. |

| [25] | Ottaviano G, Tabuchi T, Thisse J F. Agglomeration and trade revisited[J]. International Economic Review, 2002, 43(2): 409–435. |

| [26] | Romp W, De Haan J. Public capital and economic growth: A critical survey[J]. Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 2007, 8(S1): 6–52. |

| [27] | Sambharya R, Musteen M. Institutional environment and entrepreneurship: An empirical study across countries[J]. Journal of International Entrepreneurship, 2014, 12(4): 314–330. |

| [28] | Samila S, Sorenson O. Venture capital, entrepreneurship, and economic growth[J]. Review of Economics and Statistics, 2011, 93(1): 338–349. |

| [29] | Sato Y, Tabuchi T, Yamamoto K. Market size and entrepreneurship[J]. Journal of Economic Geography, 2012, 12(6): 1139–1166. |

| [30] | Storper M, Venables A J. Buzz: Face-to-face contact and the urban economy[J]. Journal of Economic Geography, 2004, 4(4): 351–370. |

| [31] | Westlund H, Bolton R. Local social capital and entrepreneurship[J]. Small Business Economics, 2003, 21(2): 77–113. |