2020第42卷第9期

2.香港城市大学 商学院,香港 999077

2.College of Business, City University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China

并购是企业扩大自身实力、实现快速发展的重要途径。当企业面临发展困局甚或生死存亡的重要关头,并购成为许多企业破局突围、画出“第二曲线”的优先选择。2018年中国企业并购总金额约为6 780亿美元,总体并购数量达7 730起①,并购市场十分活跃。而并购活动的成败与并购溢价(acquisition premium)有着密不可分的内在联系。并购溢价主要是指主并方企业为完成并购交易,在并购交易中超过标的方企业股价所额外支付的金额(孙淑伟,2017)。数据显示,在国内市场近4 000个并购案例中,有超过一半的案例溢价率超过了100%,平均溢价率高达358%。并购溢价也因此成为国内外学者共同关注的重要议题。

高管是企业并购行为的决策主体(陈仕华和李维安,2016)。由于不确定性高和动因复杂等特点,并购决策深受高管价值判断和决策风格的影响(Mueller和Sirower,2003),而高管的价值判断和决策风格在很大程度上来自其早期经历的塑造(Malmendier等,2011)。烙印理论(imprinting theory)认为,个体早期经历会型塑个体内在价值观,通过烙印效应的外显从而影响个体的行为决策(Marquis和Tilcsik,2013)。从军经历作为高管特殊的早期经历,其深层心理和人格等特征受到军旅生涯的锻造从而显著影响其退役后的行为(Koch-Bayram和Wernicke,2018)。从个体成长过程的这一历史理论视角(Marquis,2018)出发,本文聚焦于“高管从军经历是否会对企业并购溢价产生影响”的研究问题,进而从烙印—环境匹配的视角探讨从军烙印的作用机制。

在管理实践中,有不少军人企业家带领企业取得了巨大成功,如华为的任正非、万科的王石和宝洁的麦睿博(Robert A. McDonald)等,引发学术界和实务界的共同兴趣。军人企业家在不同的企业经营活动中所展现出来的价值判断不尽相同,围绕军人企业家对企业经营管理的研究议题也逐渐增多。本研究则力图将烙印理论中“烙印生成—烙印变形—烙印显现”的路径,与高阶理论(upper echelon theory,Hambrick和Mason,1984)中“高管价值观影响企业决策行为”的洞见相结合,基于烙印—环境匹配(imprint–environment fit)的视角(Tilcsik,2014)实证探讨高管从军经历对并购溢价的影响及其机制。

本研究有助于深入理解从军经历对军人高管的影响进而了解对企业并购决策行为的作用机制,具有重要的理论与实践意义。其主要贡献在于:(1)现有研究大多探讨高管从军经历对财务披露、经营业绩、负债水平等方面的影响,关于高管从军经历与并购活动之间的研究也集中在并购频率、并购风险和并购绩效方面(赖黎等,2017),本文侧重于研究高管从军经历与并购溢价的关系和影响机制,为高管早期经历研究提供了新的研究议题;(2)现有的高管早期经历研究多选用烙印理论的研究视角,但是少有文献探讨烙印的显现情境。本文基于Tilcsik(2014)烙印—环境匹配视角的研究,重点考察从军烙印在不同情境下的激发和显现对企业决策的影响,不仅扩充了烙印理论的应用范围,而且丰富了并购溢价情境因素的研究内容;(3)有助于为军民融合战略(权小锋等,2019)以及军人退役转业与安置工作提供新的微观证据。通过研究军人高管在企业中的行为表现并发掘背后与从军经历相关的价值排序与认知结构,能够为军人群体的知识技能培训提供重要启示与方向引导,从而更有效地发挥从军经历优势,促进企业战略决策水平与经济绩效的进一步提升。

二、理论基础(一)烙印理论

烙印理论作为研究组织管理的三种主要历史理论之一,由于在历史影响的来源、初始条件的重要性以及维持机制等方面的特点,可用于深入研究个体和组织不同的历史进程如何影响后续的行为和战略(Marquis,2018)。烙印理论认为,个体和组织在发展的过程中会经历许多“敏感期”(Pieper等,2015),在该时期内,个体和组织受到环境的重大影响,生成与环境特征相匹配的烙印痕迹,并持续性地影响个体和组织的行为决策(Marquis和Tilcsik,2013;Simsek等,2015)。自1965年Stinchcombe将“烙印”引入组织领域以后,这一概念在网络分析、制度理论等多个领域受到广泛关注,并被拓展到行业和网络等超组织实体的研究领域(Marquis和Tilcsik,2013)。与此同时,学者们还开展了对个体烙印的研究(McEvily等,2012),Tilcsik(2014)则从“烙印—环境匹配”的视角探讨了作为组织情境的资源烙印与个体绩效之间的关系,认为烙印形成时的初始条件与后续情境之间的一致程度越高,个体的绩效水平越高。这为烙印理论尤其是个体烙印的研究提供了新的研究路径和议题。

国内学者岑杰等(2018)从动态演变角度将社会烙印的变化过程划分为生成期、变形期和显现期三个阶段。其中,烙印生成是指在敏感时期,个体会生成与所处环境相匹配的特性;烙印变形是指烙印在环境影响下发生演变,产生增强、衰退和封存等不同效果,企业家的烙印变化或衰退会对组织的战略决策产生重大影响,与烙印相矛盾的信息可用性和可信度会导致烙印衰减;烙印显现则是指烙印对实体的行为和结果的影响,具体作用在组织绩效、动态竞争、战略变革等方面。基于此,本文结合“烙印—环境匹配”视角与历史烙印的动态演变过程,尤其是烙印显现过程,考察高管从军经历对企业并购溢价的影响。

(二)高阶理论

高阶理论认为,高管赖以做出决策、采取行动的基础是其对所处情境和所做出的高度个性化的诠释,企业可视为高管的反映和缩影(Hambrick和Mason,1984)。其基本结论主要有三个(Hambrick,2007):一是高管基于其个人偏见、经验和价值观而采取行动,二是整个高管团队的特性比CEO个体特性能更好地预测组织成果,三是由于获取大样本的高管团队成员心理测量数据存在不易克服的实际困难,在研究方法上多采用人口统计学变量作为其认知、价值观的预测变量。因此,学者们多将高管团队人口统计学特征作为其认知、价值观的代理变量来解释企业决策行为。

已有研究基于高阶理论对并购活动进行了多角度的探索。Malmendier和Tate(2008)从高管心理特征的角度提出过度自信的CEO会高估并购效益,倾向于支付更高的并购溢价。Yim(2013)从高管异质性的角度进行研究,认为年轻的CEO更容易追求并购。新近学者开始研究企业家早期经历对并购活动的影响研究,比如具有从军经历的高管风险承担能力较强,公司负债水平较高,更倾向于做出并购行为(Malmendier等,2011);经历过大型灾害会使得CEO风险承担能力增强,从而实施更多的并购活动(Bernile,2018)。

高管早期经历属于高管浅层背景特征研究,一般是选取在研究中被证明能对人的认知和偏好产生深远持久影响的经历和事件。本文选取高管从军的早期经历,探讨其与并购溢价这一组织结果的关系。一方面,基于烙印理论,可以认为高管个体的从军经历会长期影响其认知和决策,进而作用于企业并购;另一方面,基于高阶理论,高管个体的特质、认知和决策会对企业决策与组织行为产生重要影响,从而为本研究建构高管从军经历与企业并购决策之间的逻辑关系奠定了理论基础。

三、研究假设(一)并购溢价的影响因素

国内外学者对并购溢价进行了多角度的深入研究。一方面,有学者提出并购溢价是源于对目标公司控制权或者无形资源的价值弥补(Varaiya,1987;宋光辉,2007);另一方面,有学者认为并购溢价是对目标企业价值的评估溢价,一般是源于对并购后协同效应的高预期(张晨和方领,2019)和并购双方的信息不对称(Zhu和Jog,2009)等原因。

针对并购溢价的影响因素,已有研究主要从环境层面、企业层面和管理团队层面展开了探讨。在环境层面,部分研究探讨了文化、政治、法律等因素对并购溢价的影响,如温日光(2017)发现目标国的集体主义倾向与并购溢价负相关。在企业层面,标的方企业披露信息越充分,主并方企业所支付的并购溢价越低(Kiymaz,2004);主并方企业国际并购经验多样化程度越高,并购溢价越低(Beckman和Haunschild,2002)。在管理团队层面,标的方管理层持股会使其在并购谈判中更加主动积极,对并购溢价产生了正向影响(Song和Walkling,1993),而且标的方董事会中独立董事的占比越高,并购溢价越高(Cotter等,1997)。随后,有学者通过委托代理理论的研究视角,发现高管为提高个人声誉、权力和薪酬等私利而做出的并购决策会产生较高的并购溢价,CEO的声誉和名望越高,溢价程度越高(Cho等,2016)。还有学者通过行为经济学的视角,发现高管的过度自信会对并购溢价决策产生影响(Malmendier和Tate,2008)。曾春影等(2019)还探讨了CEO的知青经历对并购溢价的正向影响。从军经历作为早期经历中较为特殊且重要的经历,对高管个体价值观的塑造起着重要的作用,对企业并购溢价是否产生影响同样值得深入研究。

(二)高管从军经历对并购溢价的影响

围绕军人特质和从军经历的研究议题,目前的成果主要集中于军人高管对管理决策和公司治理的影响(王元芳和徐业坤,2019)。Elder(1986)发现,战争时期的经历对高管决策制定乃至生活选择都有持久的影响,通常表现出富于冒险的一面,在企业经营中表现为更积极的资本结构选择和融资偏好。进一步的研究也表明,高管早期经历对企业财务政策和资本结构的影响甚至比传统市场、行业层面和公司层面的因素还要深。例如,参加过第二次世界大战的CEO更偏好高风险、所在企业财务杠杆更高(Malmendier等,2011)。有从军经历的高管一般更偏向于风险程度高的融资活动,自身所在的企业拥有更多的债务和更少的自由现金流(赖黎等,2016)。也有学者提出,军人高管在企业信息披露和未来盈利估计上表现出更少披露盈利预测信息(Bamber等,2010)、更低的盈余管理程度(许楠等,2019)与研发支出(Benmelech等,2015)等行为,同时对股东更忠诚,更加遵守市场规则。

本研究基于烙印理论探讨军人高管对企业并购决策的影响。根据岑杰等(2018)的研究,从军经历这一烙印的形成和演变可以划分为三个阶段:(1)生成阶段。从军是个体十分重要的生命历程事件,且大多处于个体的青少年时期,是核心价值观培育与植入的重要阶段。军人在军队中长期接受军事训练与实战淬炼,逐渐形成勇猛、果敢、忠诚、正直等个人特质,且这些特质在军旅生涯中持续地烙印在每一个军人身上。(2)变形阶段。烙印的基本要素之一就是在敏感期内形成的与环境相关的特征,在环境发生改变后仍能产生持续的影响(Marquis和Tilcsik,2013)。但是军人高管退役、转业之后,由军队进入企业,他们所处的环境与社会地位发生变化。烙印虽具有相对的稳定性,但在外部环境变迁与冲击下,可能会深化,也可能会衰退和转变(Marquis和Tilcsik,2013)。因此军人高管的个人特质烙印可能会随着这个变迁过程中的角色转换而发生“变形”,在不同的组织环境下减弱、增强或暂时封存。(3)个体烙印的显现阶段。当军人成为创业者或经营管理者之后,将会不断面临各种重大的企业决策选择与决断,因此军人高管的军旅烙印会在企业需要作出决策判断的过程中随之显现。换言之,在这一阶段,军人高管的决策行为中会附带由于从军经历所形成的性格和价值观等个性化特征,从而对战略决策的形成和选择产生深刻影响。

现有研究表明,有从军经历高管在企业经营管理中往往表现出二元特质。从心理学视角看,从军经历能够磨炼人的意志,军队所强调的勇猛敢拼的冒险精神影响了军人的价值观塑造,因而从军经历会使高管形成高度自信和高风险承担能力(Elder,1986;Elder等,1991);从组织文化视角看,军队亦强调服从命令、步调一致的铁律,同样深刻影响每一个军人的价值观,因此企业家的从军经历也会使其在进行部分企业的决策时表现出优秀的领导力和强大的执行力(权小锋等,2019)。

作为企业发展扩张的一种战略手段,并购常被企业用以扩大规模、占领市场、增加市场竞争力。如同战场上的攻城略地,并购决策需要高管过人的胆识与果敢,且并购溢价作为并购活动中的重要因素有时会成为决定成败的“临门一脚”,许多企业为了实现战略目的而愿意支付或不得不支付高昂的并购溢价(葛伟杰等,2014)。个体烙印的作用机制表明,高管从军经历会在决策中表现出烙印生成期所塑造的价值观特征。对于军人高管而言,一方面,在并购决策中会显现由于从军烙印所形成的高度自信等特征,而过度自信会使得高管高估自身整合标的方资源的能力,又对标的方企业产生的未来收益过度乐观,其自信程度越高,越容易产生高并购溢价(Malmendier和Tate,2008);另一方面,由于从军烙印中形成的纪律性和执行力等特征,使得高管更具攻坚克难的坚毅力,坚持不达目的誓不罢休,在并购决策中为了完成并购任务而愿意付出比较大的代价,从而倾向于高溢价并购。因此,本文提出:

H1:高管从军经历会正向影响并购溢价,即拥有从军经历的高管在并购活动中会倾向于支付更高的并购溢价。

(三)行业竞争程度的调节作用

行业竞争程度是指企业在其所处行业中面临的竞争压力大小。当行业竞争程度较低时,市场不确定性较小,企业进行“情境分析”的准确性较高,对于标的方企业的分析更加精准全面,不容易产生并购溢价。而当行业竞争程度较高时,企业为保持竞争优势而采取一定的进攻或防御竞争行为的动机更加明显(陈志斌和王诗雨,2015),在并购过程中出现的竞争者更会加剧目标企业控制权的争夺程度,从而使并购方必须支付较高的并购溢价才能获取目标公司的控制权(李彬等,2015)。

而从“烙印—环境匹配”视角来说,高行业竞争程度不仅意味着同质化的产品供给和激烈的价格战(张文红等,2010),更意味着企业决策环境与军队环境具有竞争氛围上的一致性。“烙印—环境匹配”视角强调烙印与后续情境之间的兼容性和一致性(Tilcsik,2014)。该理论视角指出,研究烙印的影响和作用时,需要考虑烙印形成时的初始情境与后续情境之间是否匹配,尤其是后续情境能否激发该烙印的显现,矫正了之前研究中认为高管的某种早期经历必然会对后续决策产生持久深入影响的模糊处理。根据该研究,烙印会与某种情境更为契合,同时与某种情境则不相调和,如果后续情境缺乏对其早期经历所塑造的价值偏好的有效刺激,则不应假定高管在后续情境下会做出与早期经历烙印相匹配的决策。

对于高管而言,“商场如战场”,激烈的行业竞争环境容易唤醒他(她)们在部队中所受的训练,激发军人身份的竞争意识与高昂斗志,从军烙印随之显现与强化。“善战者,求之于势”,善于经营管理企业的高管会根据环境与时势变化作出及时的反应。这些高管表现出来的好胜、自信、高风险偏好等特质使他们更容易表现出激进的并购溢价行为以确保顺利并购,降低被竞争对手掠夺的风险,巩固自身竞争优势。相反,在行业竞争程度较低的时候,企业之间的竞争对抗行为会大大减少,高管的从军烙印在市场的平和时期可能会衰退和转变,激进的并购活动也会相应地减少。因此,本文认为,较高的行业竞争程度不仅会直接影响并购溢价,而且会使得并购决策情境与从军烙印形成时的初始环境形成匹配,从而刺激高管从军的个体烙印显现与强化,激发其自信心和冒险行为,最终为了达成并购目标而支付较高的并购溢价。因此,本文提出:

H2:行业竞争程度正向调节高管从军经历对并购溢价的影响作用,行业竞争程度越高,军人高管越容易在并购活动中表现高溢价的行为。

四、研究设计(一)数据来源

由于《上市公司重大资产重组管理办法》于2008年首次公布并实行,加之并购数据库对2008年和2009年对于并购净资产数据的收录和披露不够完整,发生的有效并购事件样本也较少,因此本文选取2010—2017年沪深两市A股上市公司发生的并购事件为研究样本。

本研究以同花顺iFinD数据库中的并购事件披露数据为主、Wind数据库中的并购数据为辅进行数据收集,并利用国泰安数据库披露的交易总价与交易细节作为验证。具体步骤如下:以并购事件首个公告日的年份作为并购年进行收集,下载提取同花顺iFinD数据库中目标年份2010—2017年所有沪深A股上市公司的并购事件,并结合Wind数据库里的“重大事件重组”板块中的并购事件作为补充,同时根据国泰安数据库中披露的并购交易细节与交易总价判断收集的并购样本是否真实有效。此外,根据研究需要,我们剔除了如下样本:(1)剔除项目进度中并购失败与进行中的样本,保留并购成功的样本;(2)剔除未披露交易总价与交易标的净资产的并购交易样本;(3)剔除主并方企业并购性质为出让方的样本,保留主并方企业为获得方的样本;(4)剔除ST与*ST类的企业样本;(5)剔除并购双方中出现一方及以上的金融类企业的样本;(6)剔除标的方净资产账面价值为负的样本;(7)剔除主并方企业财务数据与管理者信息不全的企业样本;(8)剔除主并方企业为非上市公司的样本;(9)选择标的类型为股权或资产的并购交易样本。通过筛选我们最后得到1 088家企业共计1 706个有效的并购事件样本。

(二)变量测量

1. 自变量

根据以往学者对高管从军经历的研究,考虑到董事长和总经理对公司战略决策起主导作用,因此本研究的高管对象设定为董事长或总经理。本文对高管是否具有从军经历的判定标准如下:(1)通过国泰安数据库中的“董监高个人特征文件”报表,下载提取目标年份2010—2017年所有沪深A股上市公司的董事长或总经理的个人资料。(2)对下载的董事长或总经理个人简历进行从军相关的关键词搜索筛选,关键词涵盖了部队、从军、参军、服役、退役、退伍、战士、解放军、军队、军人、参谋、班长、排长、连长、营长、团长、司令、军区、军校、转业、兵、军、指挥官、士兵、炮兵、海军、空军、陆军、政治处、工程兵等与从军经历高度相关的字段,人工检阅和筛选出从军经历的样本,董事长或总经理资料不全的样本通过百度、巨潮资讯网、企业官网和Wind数据库对资料进行手工补充整理,剔除不是真正具有从军经历的高管样本。(3)把高管从军经历设为虚拟变量,公司董事长或总经理有过从军经历的赋值为1,没有从军经历的赋值为0。(4)将高管是否具有从军经历与公司发生的并购事件进行匹配,将样本匹配成功后,得到发生过并购事件的企业样本,用以研究高管从军经历与并购溢价高低的关系。

2. 因变量

根据以往学者对并购溢价的研究,国外学者普遍采用每股交易价格减去并购标的方企业每股市值的差值除以并购标的方企业每股市值的方法来测量并购溢价(Kim等,2011),但由于中国并购市场的标的企业不完全是上市公司,占大比例的标的方企业为非上市公司,股票价格的获取与来源没有得到科学的衡量与披露,再加上中国资本市场的发育成熟度不够,通过股票价格的测量方式不太适用于研究中国并购市场的溢价水平。近几年来在国内学者(陈仕华和李维安,2016)的不断研究和拓展之后,形成了一套适用于中国并购市场溢价测量的方式,即通过并购交易价格超过标的方企业净资产账面价值的部分与标的方企业净资产账面价值的比值来衡量并购溢价。本文将采用上述国内学者的测量方式来对并购溢价进行测量。

3. 调节变量

根据以往学者的研究,本文采用赫芬达尔指数(HHI)来测量行业竞争程度(陈信元等,2013),计算行业内各公司主营业务收入占行业总主营业务收入比重的平方和,公式如下:

| $ {\rm{HHI = }}\sum\nolimits_f {{{\left( {\frac{{{x_f}}}{{{X_f}}}} \right)}^2}} $ |

其中,xf为公司f的主营业务收入。

由于每一年不同行业的赫芬达尔指数是动态变化的,因此根据目标年份2010—2017年对所有筛选得到的并购事件中主并方企业所在行业的该并购年度的赫芬达尔指数进行测量,共得到17个行业共102个赫芬达尔指数年度行业值进行并购事件匹配。

4. 控制变量

本文控制变量的选择通过两个层面进行控制:企业特征和交易特征。参考潘爱玲等(2018)的研究,本研究控制了主并方企业的企业业绩、企业规模、企业成长性、企业性质、独董比例、董事会规模、股权集中度等企业特征,以及控制了收购比例、财务顾问和关联交易等交易特征。同时,为了剔除年份和行业差异所带来的影响,本研究还控制了年度效应以及行业效应。为避免各变量间的内生性问题,控制变量中的企业特征变量均采用滞后一期的数据(参见表1)。

| 变量类型 | 变量符号 | 变量名称 | 测量方法 |

| 因变量 | Premium | 并购溢价 | (交易总价-交易标的方净资产)/交易标的方净资产 |

| 自变量 | Military | 高管从军经历 | 将高管从军经历设为虚拟变量,公司董事长或者总经理有从军经历则赋值为1,否则赋值为0 |

| 调节变量 | HHI | 行业竞争程度 | 行业内各公司营业收入占行业总营业收入比重的平方和 |

| 控制变量 | Roe | 主并方企业业绩 | t−1期的净资产收益率 |

| Inasset | 主并方企业规模 | t−1期总资产的自然对数 | |

| Growth | 主并方企业成长性 | (t−1期主营业务收入 − t−2期主营业务收入)/ t−2期主营业务收入 | |

| State | 主并方企业股权性质 | t−1期主并方为国有企业,赋值为1,否则为0 | |

| Director | 主并方董事会规模 | t−1期公司董事会成员数量 | |

| Indepratio | 主并方独立董事比例 | t−1期独立董事数量/董事会总人数 | |

| Share | 主并方股权集中度 | t−1期第一大股东持股比例 | |

| Cash | 主并方自由现金流 | t−1期自由现金流与t−1期总资产的比值 | |

| Ratio | 交易比例 | 标的股权(或资产)占被并购企业总股权(总资产)的比例 | |

| Duality | 两职合一 | t−1期如果主并方的高管兼任董事长则为1,否则为0 | |

| Consultant | 财务顾问 | 目标公司在并购交易中是否聘用财务顾问,是为1,否为0 | |

| Relevance | 关联交易 | 并购交易双方是否涉及关联交易,如果涉及关联交易,赋值为1,否则为0 | |

| Year | 年份虚拟变量 | 目标企业并购交易发生在2010—2017年8个年份,需要引入7个年份虚拟变量 | |

| Industry | 行业虚拟变量 | 行业划分标准根据中国证监会《上市公司行业分类指引》制定的标准,制造业采用二级代码分类,其他按一级代码分类,共分为22个行业子类,本文中具体涉及17个行业子类的并购数据,因此设置16个行业虚拟变量 |

(一)描述性统计

表2为本文研究中所有变量的描述性统计结果。为了避免极端值的影响,本研究对并购溢价、企业业绩、企业规模、企业成长性、企业现金流等连续变量进行了缩尾处理。从自变量的均值和方差来看,高管从军经历的均值为0.0328,标准差为0.178,表明高管有从军经历的企业占总并购样本的3.3%,与多数研究中的比例接近(赖黎等,2017),说明了样本的有效性。从因变量来看,并购溢价的均值和标准差分别为1.142和1.975,表明目前国内并购市场的并购溢价在1.14倍左右,大多数并购行为呈现出高溢价并购的市场状态。从控制变量来看,财务顾问的均值为0.297,标准差为0.457,说明本研究中大多数并购都是采用没有财务顾问介入的方式执行的。两职合一的均值在0.325,说明本研究中的大多数企业未采用两职合一而采用了两职分离的权力结构。关联交易的均值为0.380,说明本研究中的大多数并购行为都是非关联交易。交易比例的均值为0.731,说明样本中的并购转让比例较高,大多超过了70%。主并企业股权集中度均值为0.360,说明第一大股东持股比例在36%左右。主并企业自由现金流均值小于0,说明总体上并购方企业的自由现金不是很充裕。主并企业股权性质均值为0.304,说明并购事件样本中大多数企业是民营企业。

| 变量 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| Premium | 1706 | 1.142 | 1.975 | −0.973 | 8.259 |

| Military | 1706 | 0.0328 | 0.178 | 0 | 1 |

| HHI | 1706 | 0.0541 | 0.0925 | 0.00780 | 0.475 |

| Roe | 1706 | 0.0871 | 0.0877 | −0.259 | 0.337 |

| Inasset | 1706 | 21.88 | 1.216 | 19.58 | 25.54 |

| Growth | 1706 | 0.278 | 0.497 | −0.473 | 3.099 |

| State | 1706 | 0.304 | 0.460 | 0 | 1 |

| Director | 1706 | 8.620 | 1.644 | 4 | 18 |

| Indepratio | 1706 | 0.372 | 0.0521 | 0.250 | 0.714 |

| Share | 1706 | 0.360 | 0.152 | 0.0220 | 0.990 |

| Cash | 1706 | −0.0256 | 0.0958 | −0.322 | 0.232 |

| Ratio | 1706 | 0.731 | 0.298 | 0.000800 | 1 |

| Duality | 1706 | 0.325 | 0.469 | 0 | 1 |

| Consultant | 1706 | 0.297 | 0.457 | 0 | 1 |

| Relevance | 1706 | 0.380 | 0.485 | 0 | 1 |

(二)回归分析

根据本研究的研究设计,实证分析部分主要包括主效应和调节效应的检验。本部分首先检验的是自变量(高管从军经历)对因变量(并购溢价)的关系,分析结果如表3所示。在模型1中,我们首先加入控制变量和因变量,回归结果显示除了财务顾问、关联交易、独立董事规模、企业规模和股权性质外,其余控制变量与并购溢价均无显著关系。在模型2中,我们继续加入自变量高管从军经历,回归分析结果显示,高管从军经历与并购溢价之间存在显著的正相关关系(β=0.8861,p<0.01)。因此假设1得到了有力的支持和验证,即具有从军经历的高管所在企业支付的并购溢价更多。

| (1) | (2) | (3) | |

| Premium | Premium | Premium | |

| Military | 0.8861*** | 1.4540*** | |

| (3.0746) | (3.8399) | ||

| HHI | 1.1284 | ||

| (0.6501) | |||

| Military×HHI | −9.9549*** (−3.8277) |

||

| Roe | 0.9375* | 0.9470* | 0.8785* |

| (1.8869) | (1.9199) | (1.7787) | |

| Inasset | −0.1131** | −0.1088** | −0.1029** |

| (−2.4369) | (−2.3467) | (−2.2223) | |

| Growth | 0.0417 | 0.0590 | 0.0622 |

| (0.4090) | (0.5781) | (0.6068) | |

| State | −0.3399*** | −0.3365*** | −0.3479*** |

| (−3.3499) | (−3.3245) | (−3.4226) | |

| Director | −0.0349 | −0.0311 | −0.0295 |

| (−1.0731) | (−0.9511) | (−0.9023) | |

| Indepratio | −2.3562*** | −2.3011*** | −2.3722*** |

| (−2.7767) | (−2.7057) | (−2.7981) | |

| Share | 0.0235 | 0.0378 | 0.0467 |

| (0.0736) | (0.1185) | (0.1453) | |

| Cash | 0.3206 | 0.3124 | 0.3352 |

| (0.6266) | (0.6120) | (0.6570) | |

| Ratio | 0.2034 | 0.2139 | 0.1985 |

| (1.2688) | (1.3330) | (1.2363) | |

| Duality | 0.0776 | 0.0843 | 0.0764 |

| (0.7593) | (0.8287) | (0.7503) | |

| Consultant | −0.5624*** | −0.5884*** | −0.5783*** |

| (−4.7691) | (−5.0035) | (−4.9193) | |

| Relevance | −0.5995*** | −0.6276*** | −0.6168*** |

| (−6.6237) | (−6.9305) | (−6.8422) | |

| Industry | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 |

| _cons | 3.3296*** | 3.0882*** | 2.9212*** |

| (3.0619) | (2.8151) | (2.6315) | |

| F | 15.9523 | 15.6247 | 15.0539 |

| r2_a | 0.1709 | 0.1766 | 0.1806 |

| N | 1706 | 1706 | 1706 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%显著性水平下显著。 | |||

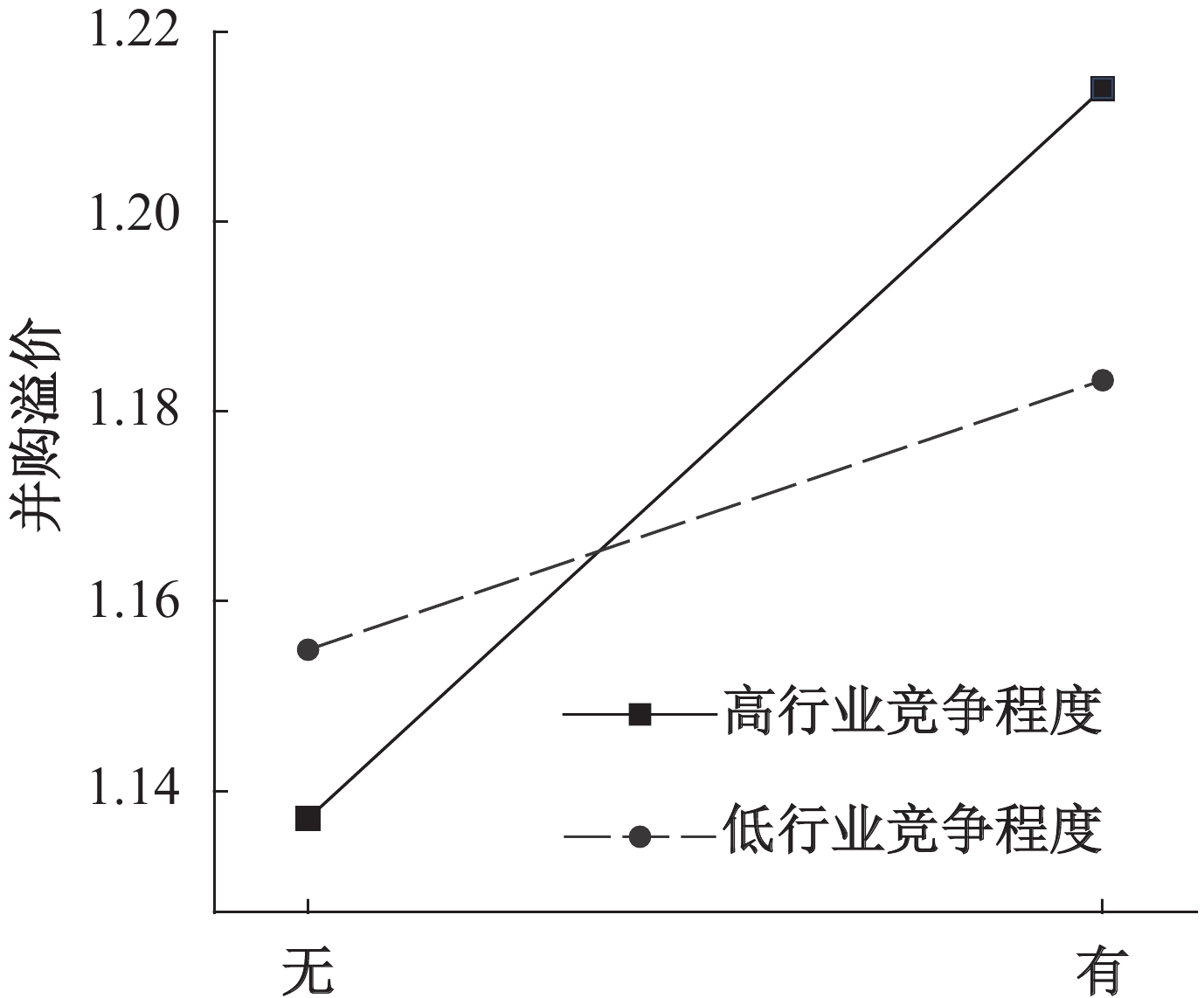

模型3是在模型2因变量、自变量和控制变量都已加入的情况下,加入了中心化后的调节变量行业竞争程度的代理变量赫芬达尔指数以及调节变量与自变量的交互项,实证结果表明,调节变量与交互项的加入,模型整体相关关系不变,自变量与因变量之间关系依旧正向显著相关,交互项系数为负(β=−9.9549,p<0.01),说明调节效应显著。因为赫芬达尔指数是个反指标,赫芬达尔指数越小,说明行业集中度越高,行业内竞争程度越激烈,因此交互项系数为负,说明行业竞争程度越激烈,越强化主效应的正向关系,即高管从军经历对并购溢价的正向影响越强,有力地验证了本文的假设2。其调节作用关系如图1所示。

|

| 图 1 行业竞争程度对高管从军经历与并购溢价的调节作用 |

(三)稳健性检验

1. 基于倾向得分匹配(PSM)的回归

为克服样本选择偏差问题,本文首先利用倾向得分匹配(PSM)方法进行稳健性检验。具体估计中,本文使用核匹配法进行估计,然后用倾向性得分加权,并按照匹配后的样本进行回归,以检验高管从军经历对并购溢价的影响是否稳健。回归结果见表4中的模型4和模型5,从回归结果来看,高管从军经历的系数(β=0.9311,p<0.01)和交互项的系数(β=−10.5978,p<0.01)皆显著,说明基于倾向得分匹配后的样本回归结果与主回归结果一致。

2. 行业竞争程度的重新界定

由于部分学者对赫芬达尔指数能否正确反映行业竞争程度存疑,因此本文采用另一测量方法,即行业内上市公司数量的自然对数来衡量行业竞争程度(Fisman和Raturi,2004;张传财和陈汉文,2017)来替代赫芬达尔指数进行稳健性检验,从而验证行业竞争程度对高管从军经历影响并购溢价的调节作用。由于每一年不同行业的上市公司数量是动态变化的,因此根据目标年份2010—2017年,对所有筛选得到的并购事件中主并方企业所在行业的该并购年度的上市公司数量进行统计,并作自然对数处理,共得到17个行业70个不同的行业数量自然对数年度行业值进行并购事件匹配,再次检验调节变量(行业竞争程度)对主效应(高管从军经历影响并购溢价)的调节作用。从表4模型6可以看出,调节效应仍然显著(交互项的β=0.4422,p<0.01)。由于行业上市公司数量的自然对数是正指标,数值越大,代表行业竞争程度越激烈,因此调节效应的结论不变,行业竞争程度越高,高管从军经历对并购溢价的正向作用越强。

| (4) | (5) | (6) | |

| Premium_PSM | Premium_PSM | Premium | |

| Military | 0.9311*** | 1.4518*** | −1.8238* |

| (3.3556) | (3.8274) | (−1.9532) | |

| HHI | 0.5420 | −0.2073 | |

| (0.2989) | (−0.7840) | ||

| Military×HHI | −10.5978*** (−3.8194) |

0.4422*** (2.6996) |

|

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 |

| Industry | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 |

| _cons | 3.7185* | 3.8935* | 3.7572** |

| (1.7271) | (1.8204) | (2.5757) | |

| F | 10.9425 | 10.3362 | 15.1259 |

| r2_a | 0.3571 | 0.3838 | 0.1797 |

| N | 1705 | 1705 | 1706 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%显著性水平下显著。 | |||

(一)研究结论与启示

本文基于军人高管的现实表现和并购市场高溢价的背景,对高管从军经历、并购溢价和行业竞争程度等现有文献进行梳理,基于烙印理论与高阶理论的理论基础,以2010—2017年沪深A股上市公司的有效并购事件为研究对象,考察了高管从军经历与并购溢价之间的关系,并通过加入行业竞争程度这一情境因素,探讨其在两者之间的调节效应,进一步解释烙印效应在个体显现期受到的刺激强化作用。研究结果表明,一方面,高管从军经历对并购溢价存在正向显著影响,即有过从军经历的高管,其所在企业会倾向于支付更高的溢价;另一方面,行业竞争程度可以有效调节高管从军经历与并购溢价之间的关系,行业竞争越激烈,高管从军经历对并购溢价的正向影响越强。

结合以上研究发现,本文主要有如下管理启示:首先,由于军人高管在军队中所接受的锻炼偏向于意志品格、身体机能乃至演习实战等,在经济管理理论上的专业知识则相对薄弱,因此应加强对军人高管的知识技能培训,减少由于专业知识不足而引发的决策误判以及深层从军烙印的非理性影响,从而有效降低本可以避免的决策成本。其次,企业可针对军人高管的特点,有意识地进一步加强决策支持与信息系统建设,强化沟通渠道建设,提升军人企业家的科学决策水平。最后,企业在发挥军人高管决策“英勇果敢”的优势时,需要同时进一步完善企业战略决策的内控与治理机制,增设多重并购决策价值评估与风险控制环节,避免军人高管“勇敢冒险”精神发挥不当而导致过高的非理性并购溢价。

(二)研究局限与展望

本文的研究局限主要有两个方面:一是研究样本的局限。本文主要针对国内市场的并购交易,未来研究可加入跨国并购交易以及国外并购市场的数据,从而使得研究结果更具普适性。二是本文仅探讨企业中董事长或总经理是否有过从军经历,但对于从军经历相关的因素如服役期限、服役地域等具体特征未能深入研究。随着研究数据的逐步完善以及样本量的增加,未来应针对从军经历的深层特征做进一步的探究。

围绕高管的早期经历研究,未来还可以拓展研究其他重要的早期经历所形成的烙印效应,比如计划经济烙印、社会主义烙印、儒家烙印等。本文借助烙印理论的视角,研究了军人高管的个体烙印对企业并购决策的影响,未来可通过对烙印理论、路径依赖理论和同期群体效应(the cohort effects)理论三种组织管理研究的历史理论(Marquis,2018)的比较研究,考察个体及组织在并购活动中的不同历史影响,深化历史理论在企业经营管理活动中的应用。

① 数据来自普华永道《2018年中国企业并购市场回顾与2019年展望》。

| [1] | 岑杰, 陈雪津, 盛亚, 翁桑妮. 混合社会组织多重身份的生成机理研究——基于社会烙印动态性视角[J]. 管理案例研究与评论, 2018(2): 130–147. |

| [2] | 曾春影, 茅宁, 易志高. CEO的知青经历与企业并购溢价——基于烙印理论的实证研究[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(11): 3–14. |

| [3] | 陈仕华, 李维安. 并购溢价决策中的锚定效应研究[J]. 经济研究, 2016(6): 114–127. |

| [4] | 陈信元, 靳庆鲁, 肖土盛, 张国昌. 行业竞争、管理层投资决策与公司增长/清算权价值[J]. 经济学(季刊), 2014(1): 305–332. |

| [5] | 陈志斌, 王诗雨. 产品市场竞争对企业现金流风险影响研究——基于行业竞争程度和企业竞争地位的双重考量[J]. 中国工业经济, 2015(3): 96–108. |

| [6] | 葛伟杰, 张秋生, 张自巧. 支付方式、融资约束与并购溢价研究[J]. 证券市场导报, 2014(1): 40–47. |

| [7] | 赖黎, 巩亚林, 马永强. 管理者从军经历、融资偏好与经营业绩[J]. 管理世界, 2016(8): 126–136. |

| [8] | 赖黎, 巩亚林, 夏晓兰, 马永强. 管理者从军经历与企业并购[J]. 世界经济, 2017(12): 141–164. |

| [9] | 李彬, 杨洋, 潘爱玲. 定增折价率与并购溢价率——定增并购中利益输送的证据显著性研究[J]. 证券市场导报, 2015(8): 15–22. |

| [10] | 潘爱玲, 刘文楷, 王雪. 管理者过度自信、债务容量与并购溢价[J]. 南开管理评论, 2018(3): 35–45. |

| [11] | 权小锋, 醋卫华, 尹洪英. 高管从军经历、管理风格与公司创新[J]. 南开管理评论, 2019(6): 140–151. |

| [12] | 宋光辉, 闫大伟. 并购溢价协同效应分析[J]. 特区经济, 2007, 219(4): 259–260. |

| [13] | 孙淑伟, 何贤杰, 赵瑞光, 牛建军. 中国企业海外并购溢价研究[J]. 南开管理评论, 2017(3): 77–89. |

| [14] | 王元芳, 徐业坤. 保守还是激进:管理者从军经历对公司风险承担的影响[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(9): 17–30+46. |

| [15] | 温日光. 谁要求更高的并购溢价?—— 基于国家集体主义的视角[J]. 会计研究, 2017(9): 55–61. |

| [16] | 许楠, 蔡竞, 董艳. 谁更遵守“游戏规则”?——基于高管部队经历的实证研究[J]. 管理工程学报, 2019(2): 72–83. |

| [17] | 张晨, 方领. 并购溢价过高吗?——基于我国A股155个并购事件的实证分析[J]. 金融与经济, 2019(12): 12–18. |

| [18] | 张传财, 陈汉文. 产品市场竞争、产权性质与内部控制质量[J]. 会计研究, 2017(5): 77–84. |

| [19] | 张文红, 张骁, 翁智明. 制造企业如何获得服务创新的知识?——服务中介机构的作用[J]. 管理世界, 2010(10): 122–134. |

| [20] | Bamber L S, Jiang J, Wang I Y. What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure[J]. The Accounting Review, 2010, 85(4): 1131–1162. |

| [21] | Beckman C M, Haunschild P R. Network learning: The effects of partners’ heterogeneity of experience on corporate acquisitions[J]. Administrative Science Quarterly, 2002, 47(1): 92–124. |

| [22] | Benmelech E, Frydman C. Military CEOs[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 117(1): 43–59. |

| [23] | Bernile G, Bhagwat V, Rau P R. What doesn’t kill you will only make you more risk-loving: Early-life disasters and CEO behavior[J]. The Journal of Finance, 2017, 72(1): 167–206. |

| [24] | Cho S Y, Arthurs J D, Townsend D M, Miller D R, Barden J Q. Performance deviations and acquisition premiums: The impact of CEO celebrity on managerial risk-taking[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(13): 2677–2694. |

| [25] | Cotter J F, Shivdasani A, Zenner, M. Do independent directors enhance target shareholder wealth during tender offers?[J]. Journal of Financial Economics, 1997, 43(2): 195–218. |

| [26] | Elder Jr G H, Gimbel C, Ivie R. Turning points in life: The case of military service and war[J]. Military Psychology, 1991, 3(4): 215–231. |

| [27] | Elder G H. Military times and turning points in men’s lives[J]. Developmental Psychology, 1986, 22(2): 233. |

| [28] | Fisman R, Raturi M. Does competition encourage credit provision? Evidence from African trade credit relationships[J]. Review of Economics and Statistics, 2004, 86(1): 345–352. |

| [29] | Hambrick D C, Mason P A. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of management review, 1984, 9(2): 193–206. |

| [30] | Hambrick D C. Upper echelons theory: an update[J]. The Academy of Management Review, 2007, 32(2): 334–343. |

| [31] | Kim J Y, Haleblian J, Finkelstein S. When firms are desperate to grow via acquisition: The effect of growth patterns and acquisition experience on acquisition premiums[J]. Administrative Science Quarterly, 2011, 56(1): 26–60. |

| [32] | Kiymaz H.. Cross-border acquisitions of US financial institutions: Impact of macroeconomic factors[J]. Journal of Banking and Finance, 2004, 28(6): 1413–1439. |

| [33] | Koch-Bayram I F, Wernicke G. Drilled to obey? Ex-military CEOs and financial misconduct[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(11): 2943–2964. |

| [34] | Malmendier U, Tate G. Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market’s reaction[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 89(1): 20–43. |

| [35] | Malmendier U, Tate G, Yan J. Overconfidence and early-life experiences: the effect of managerial traits on corporate financial policies[J]. The Journal of Finance, 2011, 66(5): 1687–1733. |

| [36] | Marquis C. Theorizing historical processes: implications for Chinese management[J]. Quarterly Journal of Management, 2018(3): 1–24. Marquis C. 理论化历史进程: 对中国管理的启示[J]. 管理学季刊, 2018(3): 1–24. |

| [37] | Marquis C, Tilcsik A. Imprinting: Toward a multilevel theory[J]. Academy of Management Annals, 2013, 7(1): 195–245. |

| [38] | McEvily B, Jaffee J, Tortoriello M. Not all bridging ties are equal: Network imprinting and firm growth in the Nashville legal industry, 1933-1978[J]. Organization Science, 2012, 23(2): 547–563. |

| [39] | Mueller D C, Sirower M L. The causes of mergers: tests based on the gains to acquiring firms’ shareholders and the size of premia[J]. Managerial and Decision Economics, 2003, 24(5): 373–391. |

| [40] | Pieper T M, Smith A D, Kudlats J, Astrachan J H. The persistence of multifamily firms: founder imprinting, simple rules, and monitoring processes[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2015, 39(6): 1313–1337. |

| [41] | Simsek Z, Fox B C, Heavey C. “What’s past is prologue” A framework, review, and future directions for organizational research on imprinting[J]. Journal of Management, 2015, 41(1): 288–317. |

| [42] | Song M H, Walkling R A. The impact of managerial ownership on acquisition attempts and target shareholder wealth[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1993, 28(4): 439–457. |

| [43] | Tilcsik A. Imprint–environment Fit and Performance How Organizational Munificence at the Time of Hire Affects Subsequent Job Performance[J]. Administrative Science Quarterly, 2014, 59(4): 639–668. |

| [44] | Varaiya N P. Determinants of premiums in acquisition transactions[J]. Managerial & Decision Economics, 1987, 8(3): 175–184. |

| [45] | Yim S. The acquisitiveness of youth: CEO age and acquisition behavior[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 108(1): 250–273. |

| [46] | Zhu P C, Jog V M. Information Asymmetry and Acquisition Premiums in Domestic and Cross Border M&As in Emerging Markets[J]. Social Science Electronic Publishing, 2009: 1–161. |