2020第42卷第8期

过去20多年间,中国管理学者研究的规范性和科学性日益提升,越来越多的成果开始发表在国际权威的管理学期刊上。例如,中国学者2011—2015年间在Academy of Management Journal上共发表论文38篇(占同期总发表量的10.4%),在Journal of Marketing Research上发表论文26篇(占7.6%),在Strategic Management Journal上发表论文34篇(占6.9%)(Honig等,2018)。以上大多数研究都是对现有西方理论在中国情境下的实证检验,与之相应的是一种情境无关的(context-free)理论假设,即管理理论是可以应用于任何情境的,而中国情境在研究中只是被视为数据收集和实证分析的渠道。然而,基于中国情境的研究在澄清情境依赖问题上发挥着重要作用,有助于揭露那些被视为情境无关但实际只是反映了特定政治或文化历史背景下的观念的局限性(March,2005)。March(2005)基于学术社区中的本土观念(parochialism in research communities)的视角指出了学术发展“同质化”的危险,并提出异质性理论对于学术发展的重要性。因此,本土管理研究对于促进学术发展同样重要。

与上述的追求普适性理论的研究范式不同,本土管理研究秉持如下假设:任何理论都受到情境的限定(context-bounded),研究者需要在特定情境中寻求更具有解释力的理论。徐淑英将“本土研究”定义为“使用本地的语言、本地的研究对象和富有本地意义的构念对本地现象进行的科学研究。这些研究旨在检验或构建能够解释、预测本地社会文化背景下的特殊现象或相关现象的理论”(Tsui,2004)。随着中国跻身世界第二大经济体,一些中国情境下独特的管理现象和问题正在得到广泛关注,本土管理研究范式也日益得到国内外学术界的重视。Management & Organization Review、《外国经济与管理》等期刊积极鼓励研究者投身中国文化和制度情境下的本土研究,从而为本土管理实践和全球管理研究社区贡献新的知识(Tsui,2007;徐淑英和吕力,2015;井润田和卢芳妹,2012)。

然而,应该看到,学界也一直存在很多对本土管理研究价值和范式的质疑。例如,很多秉持第一种范式的学者认为,管理研究的目的在于贡献普适性理论而非本土化知识,“即使我们(作为中国人)对中国的管理现象和实践很熟悉,也并不意味着我们能够真正理解这些现象和实践、抽象出这些现象和实践背后的普适性问题与普适性理论”(李海洋和张燕,2016)。以上混淆或质疑的观点不仅会导致国际同行和评审人无法用客观、公允的态度看待本土研究的学术价值,也会动摇很多本土管理学者对自身研究质量和能力的信心;更严重地,甚至会导致西方主流研究范式在本土情境下的殖民化倾向。

为了回应和澄清以上问题,上海交通大学与《外国经济与管理》、Management & Organization Review、《管理学季刊》、《管理学报》于2019年6月8—9日联合主办了“中国企业本土视角下的组织变革与领导行为研究”国际学术研讨会。来自全球78所大学、机构的159名师生和企业高层管理者围绕组织变革和领导行为领域的管理问题,以5场专题报告会和14场小组研讨会的形式,探讨了本土管理研究的机遇和挑战。在会议开幕式上,井润田认为,当前国内本土管理研究已经从第一阶段“强调研究的重要性”、第二阶段“探讨研究的困难性”,发展到第三阶段“提出措施和推出成果”。我们需要通过剖析和反思一些典型本土管理研究成果的开发过程,澄清以上质疑和阻碍本土管理研究的观点和问题,进而为未来管理研究指出更清晰的方向。接下来,本文将结合“中国企业本土视角下的组织变革与领导行为研究”的会议报告、会议讨论和31份与会研究者以及14份安泰经济与管理学院研究生的问卷调查结果,重点阐述对于理解本土管理研究至关重要的三个问题:本土研究与区域研究的概念区别、本土化理论创新的目的和意义、本土研究如何贡献普适性的理论知识,在此基础上本文将对未来如何开展本土管理研究提出建议。

二、本土管理研究的“本土”到底是指什么?(一)本土研究不同于区域研究

“本土”(indigenous)视角相对于全球(global)视角。全球化是一个同质化的过程(Marquis和Battilana,2009),“本土研究”关注的则是当地社会文化背景下的特殊现象(Tsui,2004),呈现的是文化的异质性。Marquis和Battilana(2009)认为即使在全球化过程中当地社区(local communities)仍然能对组织产生重要的影响,因为一方面从社区作为当地市场环境(communities as local-market environments)的机制来看,研究者能够根据地理位置来确定组织社区,进而研究当地市场环境对组织的影响;另一方面从社区作为制度环境(communities as institutional environments)的机制来看,社区能够通过调节、社会规范以及文化认知过程(regulative, social-normative and cultural-cognitive processes)对组织产生持续的影响。因此,学者应当重视当地社区(Marquis和Battilana,2009)或学术社区(March,2005)与全球的对立转换的张力中,当地社区或学术社区发挥的影响与作用,这样也许能够更好地找到“本土研究”的意义与价值。此外,本文也特别强调要区分本地(local)和本土(indigenous)概念的内涵,前者是区域含义,而后者是文化含义。

我们发现,对“本土研究”与“区域研究”概念的混淆是影响本土管理研究的一个重要原因。在给参会者的问卷调查中有一道这样的题目:“就像中国研究者针对中国社会现象所做的研究叫作本土研究一样,美国研究者针对美国社会现象所做的研究是否也可以叫作本土研究?”我们随机询问了受访者对这道题的态度。结果显示,80%以上的受访者表示赞同。这一结果是令人吃惊的,显然,许多研究者将“本土研究”简单地等同于“区域研究”,因此认为,美国学者在美国所从事的研究也应该被看作本土研究。这种误解会导致学术界低估本土研究的价值和困难(Van de Ven和Jing,2012)。

事实上,“本土”一词源于人类学,其含义往往与远古、土著、传统、原住民、边缘化和脱离主流文化等有关(Van de Ven等,2018)。从概念本身可见,本土体现着一种边缘相对于主流的差异,本土管理研究与主流管理研究(针对发达市场环境下的企业研究)的区别主要体现为其所根植的本土与主流文化价值观的不同。因此,美国研究者针对美国社会现象所做的研究可以被称为区域研究或主流研究,但并非本土研究。

关于本土管理研究范式,有一些学者已经进行了探讨。例如:Tsui(2004)根据理论研究与情境之间的关系,将研究划分为情境特定性研究(context-specific research,即情境特定模型,也就是通常所说的本土研究)和情境嵌入研究(context-embedded research,包括情境限定模型和情境无关模型两类),以上不同的情境研究都能够创造普适性的管理知识;Barney和Zhang(2009)指出,中国管理学术发展的两种可能路径分别为发展“中国管理的理论”(a theory of Chinese management)与发展“管理的中国理论”(a Chinese theory of management),前者侧重在中国本土情境下应用和完善其他情境下开发出的管理理论,而后者更关注对中国本土特有的管理现象作出解释;李平(2010)基于中国本土管理研究的理念定义和阴阳思维,提出了本土管理研究范式的设计,即将主位研究路径和客位研究路径作为阴阳二元的统一,进而达到主客位两者之间的动态性、整体性和阴阳二元统一性的平衡。以上研究也表明本土管理研究是情境限定的,并且是区别于区域研究的。

(二)本土研究的合法性

由于主流理论在学术界拥有毋庸置疑的话语权优势,主流理论所依托的情境通常也被视为默认的和有共识的,基于此情境建构的理论更具有合法性(井润田和卢芳妹,2012)。这也导致一个现象,大多数研究者着手一个本土研究问题时,通常倾向于采用主流视角进行解读,因为这样的研究成果容易融入时兴的学术讨论圈,更容易被接受和发表。然而,这种看似自然的研究逻辑引发的一个严重问题是:人们在对当地管理现象并不熟悉和尊重的情况下就开始武断地给其贴上一个流行的理论标签,影响了内外部学术社区对该现象的理解;这样的研究会在当地研究社区和社会情境中丧失合法性,这也是当前国内管理学界激烈辩论的问题。这种以主流理论观察本土现象的视角被称为“outsider-in”的理论化过程。

以上问题在“本土”一词产生的人类学领域也非常明显。很多西方研究者以“猎奇”的方式对一个本地文化现象进行研究,没有深层次地进入情境,就以西方主流意识形态解释本地人的行为习俗,致使这些研究在当地人眼里失去了合法性。例如,毛利人是新西兰境内的原住民,虽然人口只有300多万,却是全球范围内被人类学者研究最多的民族。Smith(1999)指出,这些研究是西方殖民主义的新形式,当地人控诉西方研究者不尊重本土文化与价值观的很多研究行为:“只要想到有人用谷粒填满祖先头骨的方式来衡量我们的智力,并以谷粒数量与我们的心智能力进行比较,我们就会产生‘我们是谁和我们是什么’的被冒犯感。西方研究者在与我们中的一些人短暂接触之后,就认为已经了解了我们,这点使我们感到愤怒”。本土研究针对的往往是非西方文化的情境,导致“本土”与“土著”“传统”这些贬义感情色彩词汇往往相关联,加深了研究者以主流意识形态评判当地社会问题带来的殖民主义倾向和随之而来的当地人对这些研究的反感。

因此,本文特别强调尊重本土文化和价值观是保证本土研究合法性的前提。本土研究不只是边缘相对于主流在地理区域上的差异,更涉及研究者对本土传统文化价值观的理解和尊重。产生于主流文化的理论往往被自然地视为具有更优越的普适性和解释力,这种自我中心主义的研究会带来学术研究上的殖民化倾向(Van de Ven等,2018)。

(三)本土管理研究的视角要求

在尊重当地人和当地文化情境的前提下展开研究,要求研究者抛弃那些外部人(Outsider)视角而学会用内部人(Insider)视角分析当地现象。Child(2009)认为,除了文化体系差异,与主流地域的经济、技术和政治制度差距都会阻碍普适性理论对非主流地域管理现象的解释。因此,主流研究对普适性的追求虽然使得理论能够解释大部分管理现象,但不可能覆盖所有本土问题的理论逻辑。席酉民引用“东施效颦”的典故阐述用主流研究范式解释本土现象的问题:西施很美,但是如果东施的气质与西施不一样,生搬硬套西施的走路方式一定是不美的,原因是东施没有弄明白自己的主题应该是什么,不同文化情境对管理问题持有不同的出发点和落脚点。过去30多年间,很多中国管理问题研究正像是东施效颦,套用西方的管理理论框架研究中国的管理问题,但事实上这些研究往往只能发挥有限的理论贡献(Tsui,2007;徐淑英和张志学,2011;卢芳妹等,2013)。

以上问题也提醒我们,不要在对一个本土现象尚未深入了解的情况下就轻易地进行普适性的理论化,此时采用本土的文化和思维逻辑解释本土的管理问题是最合适的,这一点对于本土管理研究者而言更加重要。Andrew H. Van de Ven认为,“当研究者采纳和模仿别人的传统时,大多数人放弃了自己的身份和力量,而表达自己和做自己是实现有意义的本土研究的关键”,这一观点在此次会议上赢得了许多本土管理研究者的赞同。张燕报告的矛盾领导理论,正是源于中国独特组织环境的本土身份视角所理解的领导行为。这一研究视角的背景除了考虑日益复杂的组织环境催生越来越多的矛盾现象之外,更重要的是认识到,用阴阳思想管理矛盾是铭刻在中国人传统文化基因中的重要思维方式(Zhang等,2015)。与西方分析思维对事物本身类属和逻辑规则的关注不同,中国文化更倾向于关注事物的整个领域并为其分配因果关系(Nisbett等,2001)。不同于西方人对矛盾“非此即彼”的对立选择,中国人经常持有兼而有之的观点,矛盾既是对立的也是统一的(谢佩洪和魏农建,2012)。在阴阳哲学的影响下,矛盾的对立性还可以随着时间推移而相互转化。基于这些传统哲学,许多中国的领导者会表现出看似冲突但又相互关联、并且随着时间推移而变化的行为,即矛盾领导行为,这些行为很容易为同样受中国传统哲学熏陶的下属所接受和理解(Zhang等,2015)。同样,20世纪80年代,席酉民在其博士论文研究期间发现,当时主流的决策分析理论无法解决三峡工程决策过程中的管理“内耗”问题,但是如果只是用一个简单的词汇来描述“内耗”,就永远没有办法理解现象的本质并找到对应的对策。深谙中国哲学关于“和谐”思想的精辟见地,席酉民提出通过和谐机制减少内耗、提高组织运行和管理效能的理论体系,从而将系统从不和谐状态推向和谐状态(王琦等,2003;Xi等,2010)。之后,这一模型不断发展成为领导思维主题和分析外部环境的战略框架(Xi等,2010)。因此,研究者采用本土化的文化价值观能够帮助理解根植于本土情境的管理问题,并产生高水平的本土化研究成果。

三、管理研究为何需要本土化理论?很多研究者认为,研究应追求理论的普适性,关注始终不变的理论关系,而本土研究会使得理论分化出更多的区域限制特征,因此是不应该被鼓励的(Cheng,2014)。我们的问卷调研也表明,38%的研究者认为“管理研究者不应该区别或试图建立所谓的中国管理理论、美国管理理论、巴西管理理论……理论应该是普适性的,不以区域作为标志的”。可见,很多学者接受“情境无关”的理论假设,认为管理学理论和物理学理论一样,都应该是具有普适性特点的。

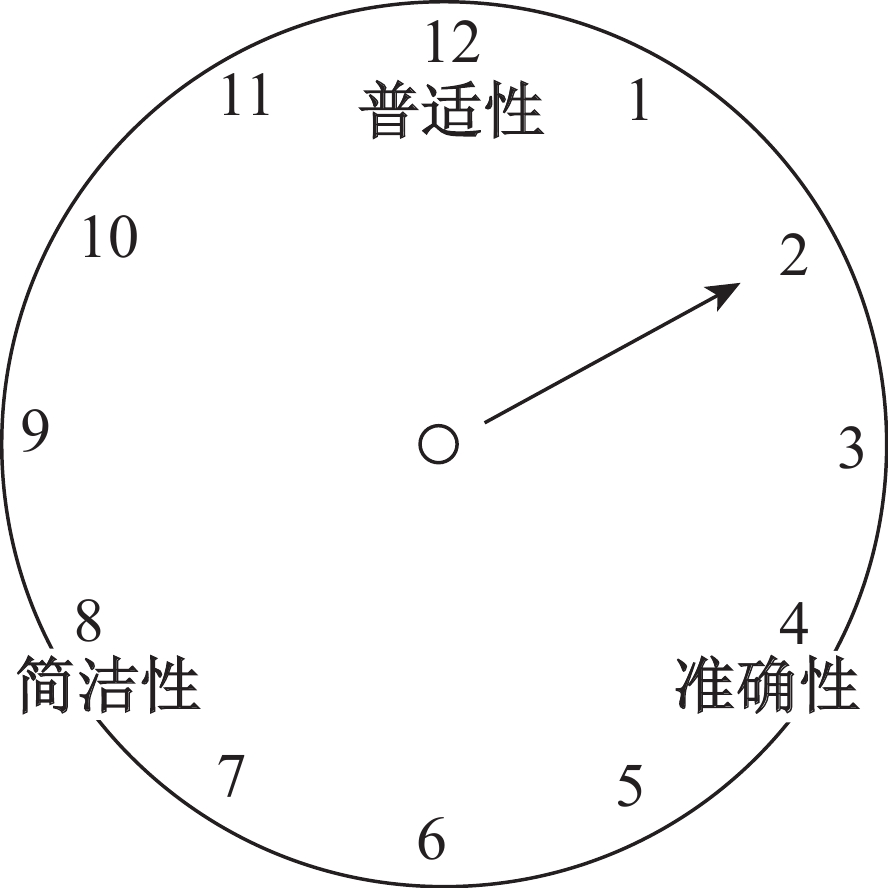

(一)好的理论是在普适、准确和简洁之间的折中

研究者经常忽视的一个问题在于,对理论普适性的追求是以牺牲理论的解释力作为代价的。Andrew H. Van de Ven在其会议主旨报告中,引用Thorngate(1976)关于检验理论的钟表模型(如图1所示),指出一个好的理论很难同时兼顾普适性(general)、准确性(accurate)和简洁性(simple),研究者总是需要在三者间权衡。一些宏大理论特别强调普适性,但这往往会以牺牲准确性为代价。当前,为了迎合主流期刊对理论普适性的要求,研究者会忽略研究的具体情境、特定理论或命题的适用条件,致使很多研究既不准确也不简洁。事实上,很多管理理论的适用条件在该理论刚提出时并不清楚,而是伴随着研究深化逐渐被认识到的,这些适用条件在不同经济、文化、制度环境中的重要性也可能是不同的。例如,主流组织变革理论(如库特•勒温的变革三阶段模型等)假设组织变革是间歇性的、不连续的、蓄意而为的,通常发生于外部环境(如技术变革)或内部环境(如高层领导者更换)出现突变的情况下(Kotter,1995);与以上假设相关的一个问题就是,研究者不需要关心变革不同阶段之间的联系性。然而,中国文化(如以《易经》为代表的阴阳辩证思维)所强调的恰恰是持续变革过程中不同阶段之间的关联性。基于以上文化思维的启示,井润田以中国文化中“势”的概念为基础开发出一个解释持续组织变革过程的理论模型,该模型认为变革活动之间是相互依赖的,变革者需要审时度势找到适宜的变革时机;针对不同时机所采取的变革行动会导致不同的变革结果,这会进一步形成下一阶段的变革形势(Jing和Van de Ven,2014)。很多本土研究都具有这些特点,研究者一开始对某些独特的、无法被主流理论解释的现象进行探索性研究,没有囿于追求理论普适性而限制理论发展的可能性。

|

| 图 1 检验好的理论的时钟模型 |

(二)追求普适性理论的过犹不及

出于对自然科学尤其是物理学的妒忌,管理学界在其历史发展中总是力图能够提出类似万有引力定律那样的普适性理论,进而让其他学科接受其作为科学范式的法定性地位。作为其中的一个体现,几乎所有期刊(无论是国内的还是国际的)都要求其投稿论文必须对普适性理论(如变革型领导理论、组织身份理论、资源依赖理论)有所启示和贡献。虽然每个研究都源自一个具体情境,但研究者却需要在一开始就逼迫自己找到一个普遍适用的(无论是现有的还是新开发的)理论框架来解释其研究现象。因此,Hambrick(2007)在《管理学领域对理论的痴迷:过犹不及?》一文中指出,相比于医学、金融学、营销学等领域,当前管理学领域对理论有着过度的痴迷,每篇论文的发表都好像在比赛研究者理论化(theorizing)和理论创新撰写方面的手艺。他有次参加系里组织的研讨会,两位同事讲了一个研究想法,所有参会者都认为这是一个非常有趣的问题,但问题是该研究没有理论支撑。于是,大家耗费大半天时间去帮助他们进行所谓的理论化,其间提到了各种新奇的理论来框定这个问题,以便这个研究可以继续直至发表。当然,很多与会者也因此变得烦躁甚至绝望:“为什么有力的事实必须等待虚构的理论来证明(facts must await theories)?”。以上现象在国内外学术界普遍存在,这样做的结果就是,很多想法简洁易懂的美感不复存在,取而代之的是扭曲的、时髦的或套路化的理论,研究内在的有趣现象被不匹配的理论框架所束缚。

具有讽刺性的是,以上痴迷般的理论追求带来的结果却是原创性理论开发的停滞(徐淑英等,2018)。通常人们认为,20世纪60—80年代是管理学发展的黄金30年,在此期间诞生了当代最具有深邃思想性和强大生命力的理论,如种群生态理论、资源依赖理论、新制度主义理论、目标设定理论。此后,伴随着学界和期刊对理论贡献的日益强调,却再也发掘不出具有重要原创性的理论,大多数研究只是在用来自各种情境下的数据验证着这些现存的理论。从Kuhn(1996)提出的研究范式的视角来看,用不同情境下的数据验证现存的理论只是“发现文献差距(gap)”,是对现有理论的修补,能起到解谜(puzzle-solving)的作用,但并未对现有理论或研究领域的基本假设提出挑战。而本土研究的价值恰恰在于提出新的问题,进行“问题化”(problematization)的研究,“问题化”方法能够寻找替代解释,可以推翻现有的假设,并为替代方法的蓝军战略(这里的“蓝军”原本是战场上用来做实战模拟而假想出来的敌人,蓝军战略在商业情境下的存在意义是为了建立对立面,主动创造冲突,运用异质思维来突破企业的能力陷阱)铺设新的研究道路(孙黎,2018;Alvesson和Sandberg,2011)。例如罗肖依和孙黎(2019)通过问题化的方法,指出西方文献主导的绩效导向过于强调股东价值最大化以及利润最大化,却忽视了其他利益相关者的福祉,进而提出了植根于本土“道”的创生、不断涌动与持续变化的生生不息导向。罗肖依和孙黎(2019)认为“道”赋予万物生命,“道”的创生是动态且持续的过程,其不断的涌动和变化是中国传统中最为核心和本质的能量,基于此提出的生生不息绩效导向重视组织中对立的阴阳关系、边缘的蓝军影响以及其他利益相关者的福祉,因此能够破解西方绩效导向中单一绩效指标与多维度绩效指标以及短期取向与长期导向的悖论。

(三)情境化理论的适宜性

本土管理研究源于对一个有趣现象的好奇,当研究者尚无法对现象所根植的情境的理论特征做出深入解释时,一个谨慎的做法就是从“outsider-in”转变为“insider-out”的研究视角,提出一些针对特定情境的理论解释,避免草率地给该问题贴一个不相称的普适性概念和理论标签。如上文提到的,和谐管理理论始于席酉民发现决策分析理论在解释三峡工程“内耗”问题时的局限性,于是他从“insider”视角审视内耗的本质,由此建立了具有本土哲学特点的和谐管理模型。同样,井润田对组织势的研究源于对成都公交集团如何进行持续性组织变革的案例研究。在作为“insider”深入剖析成都公交集团如何通过三年变革时期大幅提高经营业绩和社会形象的过程后,他们基于中国阴阳哲学的视角建立了组织变革理论,用本土概念“势”“应势”和“造势”展示了三种行动策略在组织变革中的作用机制(Jing和Van de Ven,2014)。类似地,家长式领导最初是Silin(1976)出于对中国台湾企业的教诲式领导、德行领导、集权领导行为的好奇,这些是与西方社会迥然不同且清晰可辨的领导风格(周浩和龙立荣,2005)。虽然Silin没有明确地将华人社会的这种领导风格称之为“家长式领导”,但这为随后一批研究者以“insider”视角探究家族企业高层领导风格并提出“家长式领导”概念奠定了基础(樊景立和郑伯壎,2000)。不难发现,这些研究的共性在于它们都源于对某个特定情境中不同于主流的、很难被现有文献中的逻辑和理论所解释的管理现象的兴趣(徐淑英和吕力,2015)。因此,研究者开始以本土视角深挖现象背后的管理逻辑,采用本土化名词和概念,充分反映所探讨的管理现象的“原汁原味”(韩巍和曾宪聚,2019)。

四、本土管理研究何以贡献普适性理论?(一)本土研究的理论贡献

许多学者轻视本土研究的一个重要原因在于,他们认为本土研究除了对解释本土社会现象有帮助外,无法揭示具有普适性的理论。这个观点其实是错误的。例如,19世纪古典经济学研究的一个核心问题就是对商品交换以及围绕商品交换而建立起来的现代市场社会进行理解和辩护。社会学家马塞尔•莫斯(Marcel Mauss)通过对波利尼西亚(Polynesia)和美拉尼西亚(Melanesia)等地区土著社会的礼物交换行为的研究,有力地反击了以上观点。莫斯在其著作《礼物:古式社会中交换的形式与理由》中指出:在人类社会很长一段时期里,“交换与契约总是以礼物的形式达成,表面上这是自愿的,但实质上送礼和回礼都是义务性的”(马塞尔•莫斯,2005)。因此,当下商品经济和以此为核心发展起来的趋利的法律制度,既不是人类社会的起点,也不是终点;社会应当超越冷漠无情的、崇尚个人权利的原子化状态,转向一种更具有人情味的、拥抱集体互助的人际关系。

也许,在有些主流社区学者的眼里,莫斯研究的土著人群的交换行为是当地才有的一种特殊社会现象,在文明社会里是少见的。但无法否认的是,恰恰是在他所研究的这种边缘化的社会情境中,我们找到了在文明社会中无法揭示的一种深层次的交换机理。除了关于社会学的本土研究可能揭示具有普适性的理论,管理学的本土研究同样如此,例如肖建强等(2018)通过将西方的“战略即实践”视角与本土的“知行合一”观进行对话,从而帮助研究者更好地理解不同理论的深度与解释力。因此,对本土特定问题的关注并不妨碍本土研究可以贡献出普适性的理论知识。

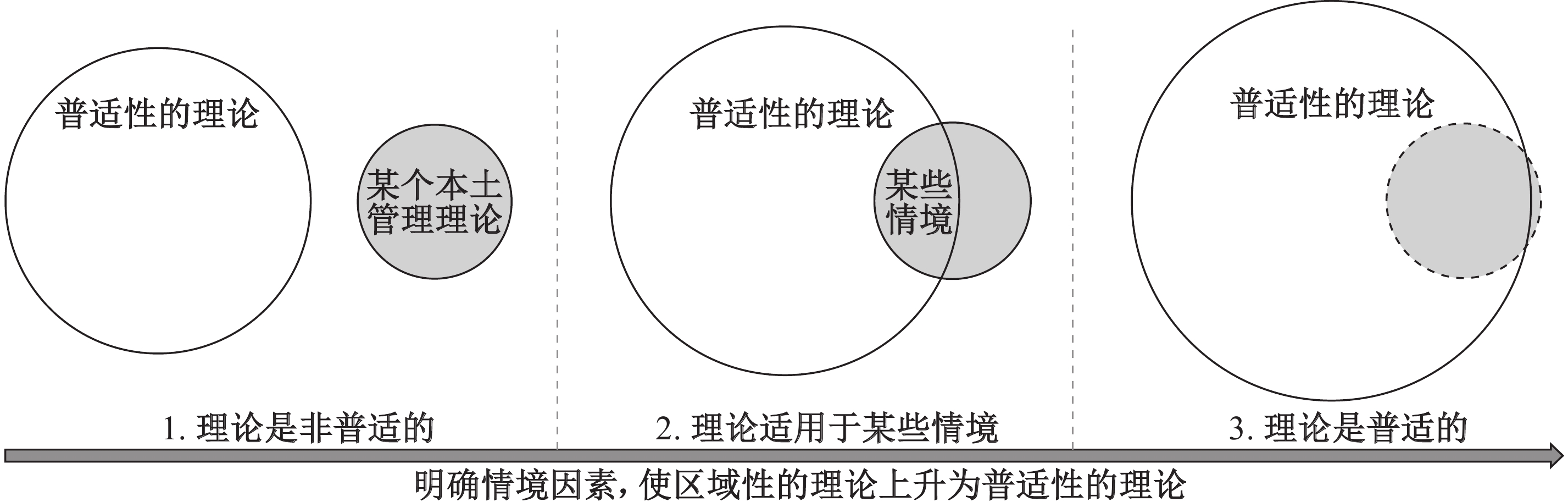

(二)重视本土研究情境的理论化

要使得一个本土研究贡献普适性的理论知识,研究者必须将研究情境纳入理论化过程,揭示本土研究所依托的情境的理论特征(Raynard等,2019)。组织管理研究对情境的处理可分为两种类型或层次:一是理论的情境化(contextualizing theory, 或称为theories in context),即研究特定情境下(物理的和社会的)的管理问题和理论,可以将情境因素作为调节变量,探究理论的边界条件,对已有理论进行修改和深化;二是情境的理论化(theorizing about context, 或称为theories of context),即直接把情境因素(如文化或经济等变量)作为自变量加入研究模型中,考虑情境因素对研究问题的直接作用和影响,对现有理论进行概念上的扩张(Whetten,2009;李磊等,2013;徐淑英和张志学,2011)。如图2所示,基于本土情境开发的理论,前期可能是研究特定区域情境的理论。当弄清情境因素并与现有理论进行关联时,无论是比较不同情境下理论的差异还是探讨情境要素与管理现象的相互作用,随着理论在不同情境下的验证、拓展、修订和完善,最终将发展为普适性理论。从这个角度而言,本土理论也具有普适性理论贡献。例如,“家长式领导理论”最初被认为是华人社会情境下的特有现象,然而一些国外研究者在华人社会之外验证了“家长式领导理论”的有效性(Pellegrini和Scandura,2008;Pellegrini等,2010)。可以预见的是,家长式领导有其情境范围,明确何种条件下和哪些情境因素影响下家长式领导更有效或更无用,必然会明显地促使家长式领导理论成为普适化的理论。

|

| 图 2 本土管理理论的普适化过程 |

(三)本土管理研究的困难

本土管理研究的以上特点也导致其在研究和评审过程中会遇到更多的困难。一个理论是否被接受取决于“在当时读者自身的文化情境下,这个理论能引起的共鸣程度”(Dimaggio,1995)。当基于主流情境的研究论文提交给西方学术刊物时,评审人容易对其研究情境产生共识,也熟悉其相关概念,因而只需对研究问题和理论逻辑进行评审即可(卢芳妹等,2013;郭毅,2010)。当基于本土情境的研究论文提交给处于主流情境的评审人时,如果评审人无法与论文中描述的遥远情境产生共鸣,就容易产生质疑。樊景立在分享家长式领导三元理论研究在投稿到国际期刊时,也讲到类似的困难和挑战。对家长式领导的理解依赖于对典型的华人社会情境(如中国、新加坡)的熟悉,家族企业在这些社会中普遍存在,高层领导者同时展现权威、仁慈和德行的管理风格。然而,这三个在华人情境中很容易接受的领导维度在推广到西方主流情境时,说服评审人认可这三个看似矛盾的变量维度(即权威、仁慈和德行)能够共存且描述的是同一个概念就成为了理论难点。研究者需要花费更多的精力来解释清楚本土管理问题中原本被视为理所当然的情境特征,尤其是当该情境的文化根源与西方情境明显不同时(徐淑英和吕力,2015;徐淑英和张志学,2011)。

此时,本土研究者可以通过与现有研究的对话(如上述例子中莫斯与经济学家关于商品交换机制研究的对话)引发读者和评审人对研究涉及的情境因素的认同。管理学者需要不断地通过“将普适性知识应用到具体情境中”和“将特定情境的知识普适化”来把新的特定情境下的现象和现有的学术知识连接起来(李海洋和张燕,2016)。寻找普遍熟悉的概念来描述或比喻本土现象不失为一个保证具体情境同现有知识联系起来的好方法。在中国本土文化环境下,Jing和Van de Ven(2014)发现了管理者借助阴阳思维,通过改变“势”来推动组织变革。在进一步理论推广中,为了更容易让西方学者理解中国文化里“势”的内涵,他们将“势”与西方战略管理研究领域中的“组织势”(organizational momentum)研究进行了对比,这也是他们将“势”一词翻译成“momentum”的原因;通过比较两者的异同使得大家更容易看到对中国文化中的“势”进行概念化贡献出的理论独特性,也进一步总结出这样的概念化对推动组织势领域研究的启示价值。

因此,本土管理研究既需要与历史、社会、情境进行深入的对话,建构有趣的本土管理理论,也需要与现有文献积极对话,识别和建立与主流理论之间建立的联系(韩巍和曾宪聚,2019;徐淑英和张志学,2011;李平,2013;谢佩洪和魏农建,2012;卢芳妹等,2013)。虽然本土概念与主流理论概念的对话过程充满障碍,但对理论的普适化是必要且重要的。当然,这个过程不一定是本土管理研究者个人完成,也可以是学术社区共同推动的结果。

五、对本土管理研究的建议本土管理研究是重要的,它一方面可以解释本土管理现象,促进本土管理知识的发展;另一方面也具备开发原创性、普适性理论的潜力,有助于全球知识的积累(Tsui,2007;井润田和卢芳妹,2012;徐淑英和吕力,2015;Whetten,2009)。当前,很多主流理论无法解释一些根植于中国情境的管理问题,这正是从事本土研究最好的机遇(郭重庆,2011)。然而,研究者开展高质量的本土研究也面临着重重困难,既需要与历史、社会、情境进行深入的对话,也需要与现有文献进行对话,识别其与主流理论之间建立的联系(韩巍和曾宪聚,2019;徐淑英和张志学,2011;李平,2013;谢佩洪和魏农建,2012;卢芳妹等,2013)。就问卷调查的结果来看,本土管理研究面临的挑战主要体现在:主流期刊很难认可本土研究的概念(71%),国内文化概念很难与西方文献对话(22%),以及研究者本身阅历受限且难以找到志同道合的合作者(22%)等等。针对这些问题,本文结合会议嘉宾对本土研究经验的分享,提出以下六个方面的建议。

(一)在本土情境中寻求有意义的研究问题

理论是人类在实践活动中对经验的总结和概括(徐淑英和吕力,2015)。要得到具有思想启发性的理论选题,研究者需要遵循扎根精神,走进企业去观察、访谈或邀请企业管理者和员工参与到研究中,在现实中寻找真实的管理问题(徐淑英和吕力,2015)。武亚军呼吁研究者深入现场,对国内领先企业的管理问题进行研究。他从事了很多关于国内企业(华为、联想、海底捞等)的研究,特别是围绕华为公司开展了多个研究,包括本土企业战略发展行动(武亚军等,2005)、竞争优势(武亚军,2013)、华为产权研究(齐宝鑫和武亚军,2018)等。此时,研究者要理会本土文化情境对研究的影响。这些文化情境一方面是解释某些特定行为的宏观因素,如跨文化谈判研究中关于商务双方点头、沉默、打断对方话语等互动行为的研究;另一方面也是启发研究者进行理论创新的源泉,此时文化代表了一种思维方式(culture as a way of thinking)(Jing和Dong,2017)。例如,受分析逻辑影响的西方领导者面对矛盾问题会分离各个要素逐一解决,而受系统思维影响的中国企业领导者面对复杂矛盾时习惯于探究矛盾的内在相关性,他们会“播种子”,把未来植入现在,在当下组建符合未来趋势的管理实践、人员和业务,基于现有环境和将要发生的变化灵活管理组织(Zhang和Han,2019)。只有对情境有深入的了解,并将这些情境知识同理论和方法结合起来,才能产出高水平的本土研究(徐淑英和张志学,2011)。

(二)遵循入世治学精神鼓励下的研究范式

社会科学领域一直存在关于科学研究目的到底是解释世界还是改造世界的争论。在马克思的墓碑上镌刻着他的一句名言:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改造世界”,这代表了一种更加积极的入世治学精神(engaged scholarship)。基于批判实在论的哲学观,入世治学精神正在管理学界得到越来越多的认同,其核心主张在于:管理学者可以在研究选题、模型构建、研究设计和问题解决等不同阶段,通过与不同利益相关者合作来增进对科学和专业知识的认识,并缩小理论和实践知识之间的差距(Van de Ven,2007)。以上研究范式对于本土管理研究尤其适用(Van de Ven和Jing,2012):秉持本土价值观的研究者能够识别、理解某些本地的管理问题,但经常会遇到如何在更大范围内理论化的挑战,此时仅凭研究者个人能力有时很难完成理论构建。此时,与不同文化背景成员交流可以促使我们在逻辑上将本土概念和理论讲清楚,与实践界的管理者交流可以启发我们从经验到理论的归纳过程,与文化和历史学领域的学者交流可以帮助我们深化对文化的诠释和理解。

本土研究在秉持入世治学态度时,更要强调人文关怀和社会责任。本土研究强调与管理者的沟通和交流,但绝不意味着接受管理者的观点、价值观或与其认识保持一致。入世治学的价值观强调人文关怀和社会责任。Ghoshal(2005)以代理理论为例,指出基于负面人性假设的理论命题对于企业和社会造成了不好的影响,他认为不良的管理理论与不恰当的价值观正在摧毁好的管理实践,甚至会导致好的研究者做出坏的研究,而这正是因为大部分的研究忽视了人文关怀以及社会责任。入世治学精神强调正视差异,重视人文关怀与社会责任,不能完全顺从于管理者的价值观,通过争议、讨论甚至辩论找到研究者与管理者之间更高层面的认识。总之,入世治学精神鼓励研究者勇于和不同背景的利益相关者交流,在差异甚至冲突的认识基础上通过沟通和协商方式建立理论共识,进而增强研究结论从经验提升到理论时的可信度(Van de Ven和Jing,2012)。这一点也深刻体现出入世治学精神所依赖的批判实在论的特点:研究目的不是为了解释现实,而是为了改变现实。

(三)选择合适的研究方法和研究策略

定量化的实证研究方法在检验理论时有很强的说服力,但在建构本土理论时应重视定性、包括案例研究方法的作用(井润田和卢芳妹,2012;谢佩洪和魏农建,2012)。在理论开发前期,特别需要借助定性或案例研究展开对概念的深入思考。Raynard等(2019)采用单案例研究方法,剖析了一家地处偏远的国有企业如何借助自身的组织文化和价值观优势,在不断变化的社会环境中适应和发展,成长为一家具有国际竞争力的制造企业;不同于前期视文化为变革阻力的视角,该研究揭示出文化价值观在组织变革过程中的能动性及其管理策略。这也说明根植于中国本土情境的定性管理研究,同样具有在国际权威期刊(如Academy of Management Journal)贡献普适性理论知识的潜力。樊景立在对家长式领导理论开发过程进行回顾时提到,先前的研究者均采用定性研究方法探索家长式领导理论,有时过早转入定量研究对本土化理论开发并不有利。鉴于本土研究在主流期刊上发表的困难性,樊景立等建议研究者在年轻时可以先跟随主流研究的热点和趋势进行理论探索:一方面,与主流理论的对话有助于研究者学习和借鉴现有研究范式,关注管理理论的历史经验与发展现状;另一方面,对主流理论的熟悉有利于研究者界定独特的和新颖的本土管理问题,为后期开发本土理论做好铺垫。

(四)辩证地看待文化思维

就某种程度而言,研究者构建的理论也是自身文化思维的产物。例如,中国人比西方人通常更善于应用整体思维(holistic thinking)方式考虑问题(Nisbett等,2001;谢佩洪和魏农建,2012)。陈昭全指出,这种整体思维的优势在于考虑问题全面,倾向于系统性理论框架;当然,建立在以上思维模式基础上的模型也容易被视为“事后诸葛亮式”的理论,因为在一个系统模型中,我们总是很容易就一个事件发生的结果事后总结出其原因。那么,如何看待建立在整体思维意识上的理论模型的优势?如图1所示,整体模型意味着部分牺牲了理论的简洁性,我们只有通过充分的证据说明该模型具备更多的准确性和普适性意义,才能通过“好的理论”的检验。事实上,有些管理问题产生的原因很多,它们之间本身就存在很多相关性,此时用更符合该情境逻辑的整体思维进行解释会更加合理。例如,中国文化情境中人们对势的理解是整体性的,体现在形成势的内外部因素的联系以及内部因素相互的关联性上,建立在以上整体思维基础上的模型就比西方建立在单一重复性战略行为基础上的“势”的模型更复杂一些(闫红等,2016)。当然,在开放性环境下的组织变革过程研究中,以上系统或构型观念基础上的“势”模型就比描述单一战略行为的“势”模型更具有说服力(Jing,2017)。本土研究不同的认识论往往也呼唤方法论上更多的创新。近年来QCA (qualitative comparative analysis)组态方法在本土研究情境中逐渐兴起和发展,该方法基于的认识论与中国本土文化中的整体论(holistism)思想是相一致的。总之,只有真正表明整体思维导致的理论模型比以往模型对实际现象更具有解释力时,模型的复杂化才是有意义的。

(五)积极开展本土与主流的理论对话

并非所有中国情境下的管理经验在理论上都是新的,有时过分关注本土概念或本土文化的独特性,会导致研究者无法走出本土情境的限制(张毅恒等,2015);此时,与主流理论的对话可以延展本土理论的启示性和影响力。例如,费孝通提出“差序格局”的概念来描述中国社会中亲疏远近的人际格局,如同水面上泛开的涟漪,人们与不同圈层的人会采取不同交往规则建立关系。黄光国对此提出异议,认为现实中的交往规则可能不像“差序格局”讲述的那么简单,因为在明显的亲疏远近的交往关系中,很多时候中国人依然会为交往中如何回应的事情而纠结。据此,他在“差序格局”理论与西方经典社会学之间建立了联系,认为人际交往中普遍存在工具性关系(exchange)和情感性关系(communal),“差序格局”的任何交往圈中都存在以上两种关系法则,只是程度上的差异,而人情和面子本质上就是伴随以上关系法则所产生的交往机制(Hwang,1987)。因此,本土学术圈可以与主流学术圈保持积极的对话,这一方面可以促发本土研究对普适性理论的启发,另一方面也是反复推敲本土理论解释逻辑科学性的过程。

(六)建立本土研究的学术社区

Kuhn(1996)强调了范式在科学革命中的重要性,一方面范式会抵制变革,使得改变在已有范式中很难发生,另一方面范式同时又是变革的基础。这里,范式是指特定的学术社区在从事某一类科学活动时所必须遵循的公认模式,包括共有的认识观、理论范畴、研究问题、范例、方法、手段、评价标准等要素。Kuhn(1996)指出,“学术社区能够并且应当在没有范式的帮助下被分离开来;这样一来后者就能够通过审视既定科学社区中成员的行为而被发现”。从事研究的学术社区本身可以被视为范式的承载者,而范式的改变本质上是学术社区中人的观念以及学术共识的改变。Hambrick和Chen(2008)提出了学术社区发展三阶段的理论,即分化(differentiation)、动员(mobilization)与建立合法性(legitimacy building),这三个阶段并没有固定的先后顺序,更可能是一种彼此递归的关系,例如分化后到了动员阶段,可能又导致进一步的分化。

基于上述对范式和学术社区发展的讨论,本文提出以下本土研究学术社区发展的策略:在分化阶段,需要在主流范畴之外建立更加包容本土研究的社区,强调一些重要的本土现象是在现有范畴的理论关注范围之外的。例如,中国管理研究国际学会(IACMR)近年来高度强调本土管理研究的重要性,呼唤管理学者从事负责任的研究;王方华、席酉民等学者发起“中国管理50人论坛”,倡导学者应以探索管理学理论特别是具有中国特色的管理学理论创新为使命。同时在资源和评价体系方面进行动员,对现有范式存在的理论解释力不足问题做出反应,这也是目前很多商学院和国内外期刊正在做的事情。例如:Management & Organization Review成立“indigenous engaged scholarship studies”专栏;《外国经济与管理》开设“东方管理”专栏;《管理世界》与中国企业管理案例与质性研究论坛合作开设“案例研究”专栏;《管理学报》开设“管理学在中国”“中国企业家管理思想解读”专栏。最后,有了这些外部形势和资源动员之后,我们需要在更大范围内建立起本土研究学术社区的合法性,需要学者们在本土研究范式上取得更多的学术共识,例如,本土研究是不是就是区域研究?本土研究应该遵循怎样的方法论?本土研究有没有普适性理论贡献?而这正是本文写作的目的。

六、结 语当前,本土管理研究已经从“强调重要性”“探讨困难性”的阶段,发展到“提出措施和推出成果”的阶段(郭重庆,2011;卢芳妹等,2013;Tsui,2007;谢佩洪和魏农建,2012)。由于隐含着不同于主流文化和价值观的情境假设,本土研究对全球管理知识具有更新颖的启示和拓展作用。当然,以上研究要求研究者必须深入情境之中,谨慎地尝试以内部人视角理解本土管理实践;在这一过程中,研究者不应被现有理论框架束缚,而应聚焦于特定情境下管理现象的扎根理论构建过程,同时可以通过与主流理论的对话,提升其普适性价值。当前,中国企业管理已被国内外学者视为极具潜力的研究领域,学者们需要在明辨上述本土研究理论困扰的基础上尽快行动起来,贡献出更多具有原创性和影响力的理论,不辜负这一时代赋予我们的机遇和使命(徐淑英和张志学,2011)。我们相信,这方面的努力可以弥合管理理论与实践之间的鸿沟,帮助研究者找回真正的研究意义和价值,也给我们的研究社区创造出更美好的未来。

| [1] | 樊景立, 郑伯壎. 华人组织的家长式领导: 一项文化观点的分析[J]. 本土心理学研究, 2000(13): 127–180. |

| [2] | 郭毅. 地方性知识: 通往学术自主性的自由之路——“管理学在中国”之我见[J]. 管理学报, 2010(4): 475–488. |

| [3] | 郭重庆. 中国管理学者该登场了[J]. 管理学报, 2011(12): 1733–1736, 1747. |

| [4] | 韩巍, 曾宪聚. 本土管理的理论贡献: 基于中文研究成果的诠释[J]. 管理学报, 2019(5): 644–651. |

| [5] | 井润田, 卢芳妹. 中国管理理论的本土研究: 内涵、挑战与策略[J]. 管理学报, 2012(11): 1569–1576. |

| [6] | 李海洋, 张燕. 情境化知识与普适化理论的有机结合——探索中国管理学研究的理论创新之道[J]. 管理学季刊, 2016(4): 1–17. |

| [7] | 李磊, 席酉民, 葛京, 等. 领导研究中的“情境”——内容、方法与未来展望[J]. 管理工程学报, 2013(3): 1–10. |

| [8] | 李平. 中国管理本土研究: 理念定义及范式设计[J]. 管理学报, 2010(5): 633–641, 648. |

| [9] | 李平. 中国本土管理研究与中国传统哲学[J]. 管理学报, 2013(9): 1249–1261. |

| [10] | 卢芳妹, 井润田, 尹守军. 中国管理本土研究的困境与路径[J]. 管理学报, 2013(12): 1717–1724. |

| [11] | 罗肖依, 孙黎. 生生不息: 破解绩效导向的悖论[J]. 外国经济与管理, 2019(5): 128–140. |

| [12] | 马塞尔·莫斯著, 汲喆译. 礼物: 古式社会中交换的形式与理由[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005. |

| [13] | 齐宝鑫, 武亚军. 转型经济中民营企业成长的中长期激励机制研究——华为推行TUP的产权制度创新实践与理论启示[J]. 复旦学报(社会科学版), 2018(3): 156–169. |

| [14] | 孙黎. 蓝军战略[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018. |

| [15] | 王琦, 席酉民, 尚玉钒. 和谐管理理论核心: 和谐主题的诠释[J]. 管理评论, 2003(9): 24–30. |

| [16] | 武亚军, 高旭东, 李明芳. 国际化背景下的中国本土企业战略: 一个理论框架与应用分析[J]. 管理世界, 2005(11): 101–111, 144. |

| [17] | 武亚军. “战略框架式思考”、“悖论整合”与企业竞争优势——任正非的认知模式分析及管理启示[J]. 管理世界, 2013(4): 150–167. |

| [18] | 肖建强, 孙黎, 罗肖依. “战略即实践”学派述评——兼与“知行合一”观对话[J]. 外国经济与管理, 2018(3): 3–19. |

| [19] | 谢佩洪, 魏农建. 中国管理学派本土研究的路径探索[J]. 管理学报, 2012(9): 1255–1262. |

| [20] | 徐淑英, 李绪红, 贾良定, 等. 负责任的管理研究: 哲学与实践[M]. 北京: 北京大学出版社, 2018. |

| [21] | 徐淑英, 吕力. 中国本土管理研究的理论与实践问题: 对徐淑英的访谈[J]. 管理学报, 2015(3): 313–321. |

| [22] | 徐淑英, 张志学. 管理问题与理论建立: 开展中国本土管理研究的策略[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2011(4): 1–7. |

| [23] | 闫红, 井润田, 黄雪莲. 组织势: 研究现状与未来研究展望[J]. 管理学报, 2016(1): 148–156. |

| [24] | 张毅恒, 曹祖毅, 伊真真. 经济转型中的管理理论创新——2015’中国本土管理研究论坛(第2届)述评[J]. 管理学报, 2015(10): 1436–1441. |

| [25] | 周浩, 龙立荣. 恩威并施, 以德服人——家长式领导研究述评[J]. 心理科学进展, 2005(2): 227–238. |

| [26] | Alvesson M, Sandberg J. Generating research questions through problematization[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(2): 247–271. |

| [27] | Barney J B, Zhang S J. The future of Chinese management research: A theory of Chinese management versus a Chinese theory of management[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 15–28. |

| [28] | Child J. Context, comparison, and methodology in Chinese management research[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 57–73. |

| [29] | DiMaggio P J. Comments on “What Theory is Not”[J]. Administrative Science Quarterly, 1995, 40(3): 391–397. |

| [30] | Ghoshal S. Bad management theories are destroying good management practices[J]. Academy of Management Learning & Education, 2005, 4(1): 75–91. |

| [31] | Hambrick D C. The field of management’s devotion to theory: Too much of a good thing?[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(6): 1346–1352. |

| [32] | Hambrick D C, Chen M J. New academic fields as admittance-seeking social movements: The case of strategic management[J]. Academy of Management Review, 2008, 33(1): 32–54. |

| [33] | Honig B, Lampel J, Baum J A C, et al. Reflections on scientific misconduct in management: Unfortunate incidents or a normative crisis?[J]. Academy of Management Perspectives, 2018, 32(4): 412–442. |

| [34] | Hwang K K. Face and favor: The Chinese power game[J]. American Journal of Sociology, 1987, 92(4): 944–974. |

| [35] | Jing R T, Dong M. Management scholars’ learning from history: Direct vs. Indirect approach[J]. Management and Organization Review, 2017, 13(4): 905–911. |

| [36] | Jing R T, Van de Ven A H. A yin‐yang model of organizational change: The case of Chengdu Bus Group[J]. Management and Organization Review, 2014, 10(1): 29–54. |

| [37] | Jing R T. Momentum for change: Connecting Chinese and western perspectives[A]. Best paper proceedings of the seventy-seventh annual meeting of the academy of management[C]. NY: Academy of Management, 2017. |

| [38] | Kotter J P. Leading change: Why transformation efforts fail[J]. Harvard Business Review, 1995, 73(2): 59–67. |

| [39] | Kuhn T S. The structure of scientific revolutions[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1996. |

| [40] | March J G. Parochialism in the evolution of a research community: The case of organization studies[J]. Management and Organization Review, 2005, 1(1): 5–22. |

| [41] | Marquis C, Battilana J. Acting globally but thinking locally? The enduring influence of local communities on organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 2009, 29: 283–302. |

| [42] | Nisbett R E, Peng K P, Choi I, et al. Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition[J]. Psychological Review, 2001, 108(2): 291–309. |

| [43] | Pellegrini E K, Scandura T A. Paternalistic leadership: A review and agenda for future research[J]. Journal of Management, 2008, 34(3): 566–593. |

| [44] | Pellegrini E K, Scandura T A, Jayaraman V. Cross-cultural generalizability of paternalistic leadership: An expansion of leader-member exchange theory[J]. Group & Organization Management, 2010, 35(4): 391–420. |

| [45] | Raynard M, Lu F M, Jing R T. Reinventing the state-owned enterprise? Negotiating change during profound environmental upheaval[J/OL]. Academy of Management Journal, 2019. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amj.2017.1162. |

| [46] | Silin R H. Leadership and values: The organization of large-scale Taiwanese enterprises[M]. Cambridge, MA: Harvard University, 1976. |

| [47] | Smith L T. Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples[M]. New York: Zed Books Limited, 1999. |

| [48] | Thorngate W. Possible limits on a science of social behavior[A]. Strickland J H, Aboud F E, Gergen K J. Social psychology in transition[M]. Boston: Springer, 1976. |

| [49] | Tsui A S. Contributing to global management knowledge: A case for high quality indigenous research[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2004, 21(4): 491–513. |

| [50] | Tsui A S. From homogenization to pluralism: International management research in the academy and beyond[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(6): 1353–1364. |

| [51] | Van de Ven A H. Engaged scholarship: A guide for organizational and social research[M]. Oxford: U. K. Oxford University Press, 2007. |

| [52] | Van de Ven A H, Jing R T. Indigenous management research in China from an engaged scholarship perspective[J]. Management and Organization Review, 2012, 8(1): 123–137. |

| [53] | Van de Ven A H, Meyer A D, Jing R T. Opportunities and challenges of engaged indigenous scholarship[J]. Management and Organization Review, 2018, 14(3): 449–462. |

| [54] | Whetten D A. An examination of the interface between context and theory applied to the study of Chinese organizations[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 29–55. |

| [55] | Xi Y M, Cao X W, Xiangli L X. A Chinese view on rebuilding the integrity of management research: The evolving He-Xie management theory[J]. Chinese Management Studies, 2010, 4(3): 197–211. |

| [56] | Zhang Y, Han Y L. Paradoxical leader behavior in long-term corporate development: Antecedents and consequences[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2019, 155: 42–54. |

| [57] | Zhang Y, Waldman D A, Han Y L, et al. Paradoxical leader behaviors in people management: Antecedents and consequences[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 538–566. |