2020第42卷第8期

2.香港浸会大学 工商管理学院,香港 999077;

3.上海财经大学 商学院,上海 200433

2.School of Business Administration, Hong Kong Baptist University, Hong Kong 999077, China;

3.College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

“时代应当让劳动者更有尊严”,职业污名的客观存在却对此构成了威胁。职业因具有一些令人“丢脸”的特性而被公众贬低、排斥的总体程度即为职业污名(occupational stigma),其对从业者自我认知的贬损受到学者的广泛关注(Kamise,2013;Ashforth和Kreiner,2014;Bosmans等,2016;Schaubroeck等,2018)。实践表明,大多被污名化职业的从业者,如清洁工、狱警、家政人员等,是推动社会发展不可或缺的坚实力量,深入探讨职业污名对从业者自我评价的影响机制及应对策略,不仅有助于从业者自我认知的提升,亦能为相关企业改善管理水平提供思路,意义深远。

Hughes(1951)将那些因具有污点特征而被污名化的职业界定为“肮脏”工作(dirty work),即由于工作任务本身在身体、社交或道德层面具有污点特征而被外界所厌恶或贬低的职业(Hughes,1951;Ashforth和Kreiner,1999)。其中,身体层面的污点特征指工作环境差、危险(如矿工),以及处理“脏”的或令人忌讳的事物(如入殓师);社交层面的污点特征体现为在具体工作中需要和“脏”的人打交道(如狱警),或者在工作中处于服务仆从地位(如家政人员);道德层面的污点特征则指工作本身或工作手段在传统观念中被认为包含不道德的成分(如私人侦探、舞女等)。Hughes(1951,1962)研究肮脏工作的初衷在于揭示职业会由于本身具有污点特征而被外界排斥,并对从业者的自我观念产生负面影响,其研究为后续研究奠定了基础。已有文献对职业污名影响机理的逻辑推演大多以职业污名对从业者自我评价的影响为前提而展开(Shantz和Booth,2014;Schaubroeck等,2018)。Lai等(2013)认为,职业的污点特征之所以会导致从业者的职业不认同,是因为个体为了维护自我认知而选择与使自我受到贬损的职业群体划清界限,认为尽管“我”从事这个职业,但是“他”(职业)是“他”,“我”是“我”,而且“我”并不是很同意“他”的一些“做法”,因此“他”不好并不意味着“我”也差。然而,这一推理过程中支撑命题的验证却被研究者忽略了:职业污名会负向影响从业者的自我认知吗?Ashforth和Kreiner(1999)发现,来自实践的证据并不能说明肮脏工作从业者的自我认知一定会受到职业污名的负面影响,原因是从业者会从认知层面采取应对策略。Ashforth等(2006,2007)通过一系列研究探讨了从业者可能采取的职业污名应对策略,但没有进一步验证应对策略的作用效果。在Ashforth等研究的基础上,Bosmans等(2016)将职业污名应对策略归纳为适应型和适应不良型两种类型,他们通过半结构式访谈发现,大多数家政人员可能同时采用不同类型的职业污名应对策略,此时运用定性研究方法无法清晰界定不同类型应对策略的作用效果,职业污名对从业者自我认知的负面影响是否存在亦未能被验证。综上可见,已有研究中并没有直接的证据表明职业污名会负向影响从业者的自我评价,从业者所采取的职业污名应对策略的效果亦尚不明确。

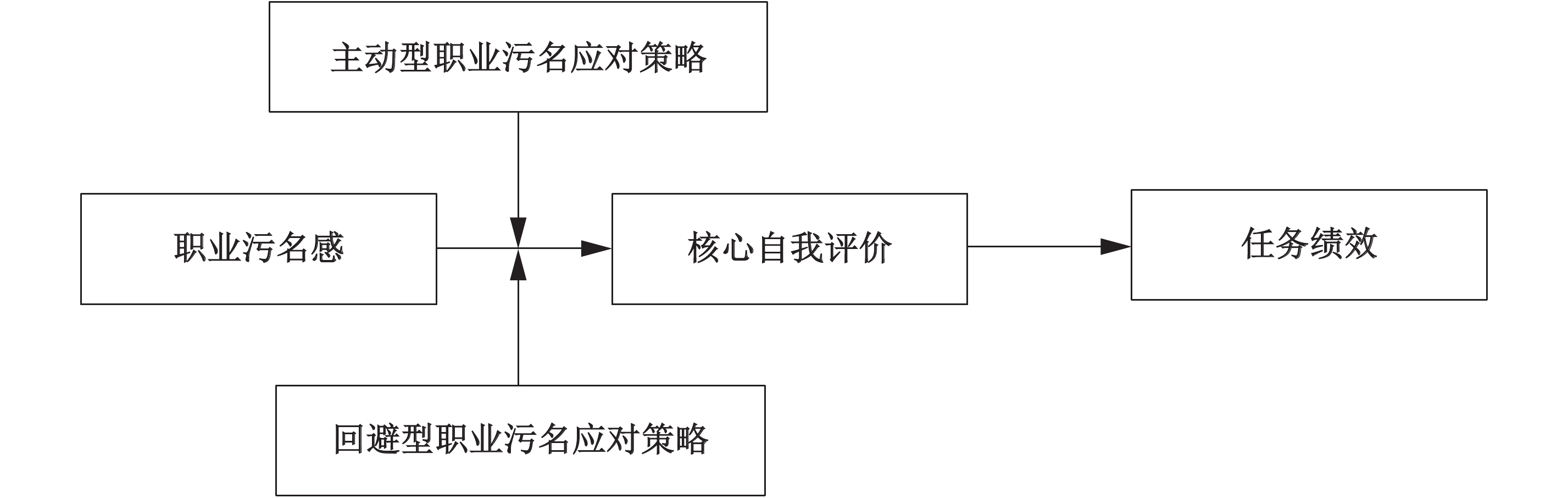

鉴于此,首先,本文拟运用定量研究方法探讨并检验职业污名影响机理中的这一支撑性命题:职业污名是否影响以及如何影响员工的自我评价?社会认同理论认为个体的自我评价受到其社会身份的影响(Tajfel和Turner,1986),职业是个体重要的社会身份之一,外界对个体所从事职业的贬损和排斥会负向影响个体经由职业构建的社会身份,自我评价也可能因此受损。其次,本文拟探讨主动和回避两种类型的应对策略在职业污名对员工产生影响的过程中如何发挥作用?主动型职业污名应对策略指从业者采取的反驳、否认或力图改变施污者观点的应对策略;回避型职业污名应对策略指从业者采取的接受、认同和内化职业污名的应对策略。污名情境下的压力—应对模型显示,衡量社会污名对个体产生的影响要考虑两个因素,一是对污名威胁程度的评价,二是对污名应对能力的评价,当前者高而后者低时,污名的负面影响最大(Miller,2006)。职业污名感高低反映了从业者对职业污名威胁程度的认知,而职业污名应对策略选择代表了从业者的污名应对能力。主动型职业污名应对策略是对职业污名的否认和反驳,意味着从业者具有较高的污名应对能力,能缓解职业污名对自我评价的影响;反之,回避型职业污名应对策略则是对职业污名的内化和认同,表明从业者污名应对能力较差,可能强化职业污名对从业者自我评价的作用。再次,为了全面理解职业污名对从业者自我评价的影响后果及职业污名应对策略是否有效,本文拟将任务绩效纳入研究模型,探究职业污名是否以及如何通过影响员工的核心自我评价而作用于其工作行为。

本文的主要理论贡献体现在两个方面:第一,探讨并验证了职业污名感对员工自我评价存在的负面影响,回应了Hughes(1951)关于肮脏工作从业者的自我认知会由于职业的污点特征而受到贬损的推论,夯实了职业污名进一步研究的逻辑基础。第二,首次剖析并借助来自实践的数据关系验证了不同类型的职业污名应对策略是否以及如何能有效缓解职业污名对从业者的负面影响,从压力应对视角拓展了职业污名影响机理研究。对主动型职业污名应对策略作用效果的探讨解释并验证了Ashforth和Kreiner(1999)基于来自实践的经验提出的观点:由于从业者会主动采取应对策略,职业污名并不一定负向影响他们的自尊;对主动型和回避型两类应对策略作用效果的分析及对比则验证了Bosmans等(2016)提出却未能证明的推论:不同污名应对策略的作用方向可能并不一致。本文的实践意义在于:研究结果有助于从业者发现自己固有的职业污名应对能力,并选择有效的策略来维护自我认知,减少任务绩效受到的损害。特别地,本文的研究结果对于样本来源煤矿工人更为适用。煤矿工人职业任务危险性高、工作环境差,是典型的具有身体层面污点特征的职业,职业污名化程度较高。与此同时,煤矿工人是社会发展重要的建设者和辛勤的劳动者,从认知层面帮助他们应对职业污名的负面影响十分必要。本文的研究发现对于维护煤矿工人尊严以及对于煤矿企业开展更加有效的培训有一定的参考价值。

二、理论与假设(一)职业污名感和核心自我评价

当职业被污名化时,从业者通常都有所感知(Ashforth和Kreiner,1999),从业者感知到的其职业被污名化的程度被称为职业污名感(perception of occupational stigma)(Shantz和Booth,2014)。Goffman(1969)将污名定义为一种表明个人或群体具有一些被贬低和不受欢迎特征的标签。职业是个体最重要的社会身份之一(Deaux等,1995),职业污名的存在意味着个体和职业相联系的社会身份被贬低。职业污名感越高,从业者越能清晰地感知到自己拥有一个被贬低的社会身份。社会认同理论表明,个体的自我评价在很大程度上受到其社会身份的影响(Tajfel和Turner,1986)。可见,通过对个体社会身份的贬损,职业污名感可能降低从业者的自我评价。

社会认同理论认为个体基于群体特征界定自己的过程包括三个步骤:社会分类、社会比较和社会认同。个体将自己归类于某群体的过程即为社会分类,被归为同一群体的个体由此具有了拥有该群体核心特征的可能。在被归类为某一群体后,个体倾向于将“好”的特征赋予所属群体,以此来达到自我提升的目的。由于没有一个客观的标准来衡量群体在社会中所处的位置,个体会通过对比所属群体和其他相关群体的特征来评价所属群体是“好”还是“坏”,这一过程即为社会比较。在明确了所属群体的特征之后个体以该特征来界定自己的过程则为社会认同(Tajfel,1978)。职业群体是从业者最重要的所属群体之一,无论是否愿意,一旦从事了被污名化的职业,从业者就具有了用基于职业的“污点”特征来自我界定的可能。尽管在与外群体或其他职业比较的过程中,被污名化职业的从业者更愿意通过向下比较或突出所属群体优点的方式来提高对所属职业的评价,但是毋庸置疑的是,职业污名是公众基于该职业具体任务中一些“不好”的特征而逐渐形成的,具有稳定的社会确认性,选择性社会比较也许在一定程度上能让从业者更加强调并认识到其所从事职业比其他职业好的部分,但同时,刻意回避污点特征来进行社会比较的过程也可能使从业者更加深刻地感知到职业污名存在的客观性。由此可见,职业污名感越高,职业具有的污点特征就越不容易被忽视。在明确了所属职业具有“污点”特征后,从业者会以此来界定自我,污名感越高,基于职业群体“污点”特征而形成的自我评价则越低。

个体对自身能力、价值所持有的最基本的评价被定义为核心自我评价,由自尊、自我效能感、情绪稳定性和控制点四个特质构成(Judge等,2003)。有研究认为,在相当长的时期内,个体的核心自我评价稳定且不可塑;亦有研究表明,在一定的外在刺激物的影响下,自我评价可能会发生改变(Judge和Kammeyer-Mueller,2011)。在一项来自119名学生样本的实验中,实验员在被试做题后随机给出反馈意见,那些获得正面反馈意见的被试其核心自我评价会显著高于获得负面反馈意见的被试(Schinkel等,2004),可见核心自我评价有可能在外界的影响下发生改变。Crocker和Major(1989)认为,被污名化群体的成员会逐渐认同主流群体施加于其所在群体的污名,从而产生身份威胁感,自我评价亦会由此而降低。一些来自被污名化职业从业者的访谈研究验证了这一点。针对私人侦探的一项研究发现,尽管私人侦探从事类似于警察的工作,但是其职业道德和所应用的手段被外界质疑的程度较高,意识到这一点的私人侦探其自尊会受挫(Löfstrand等,2016)。墓地工作人员则表示:“我们的工作极大地方便了逝者家属,虽然他们表面对我们客气,但我仍能感觉到他们尽可能避免跟我们进行身体接触和多交流。我真想跟他们说,我没有病,请不要这样对我,但是我知道这样做是无济于事的。”(Batista和Codo,2018)从字里行间可见,当感受到被客户排斥和疏远时,墓地工作人员非常无力和自卑。情绪的稳定性是判断员工自我评价高低的标志之一,职业污名感会对从业者的情绪产生负面影响。来自医生的数据显示,职业污名感会使得医生这种职业声望高,但是因为医患矛盾的存在而被污名化职业的从业者产生较高的愤怒和不满情绪(周晔和黄旭,2018)。本文的样本来源煤矿工人被称作“开采光明的人”,然而危险的工作环境和艰苦的作业条件使很多人对这一职业望而却步。谈到为什么选择这个工作时,煤矿工人常说“没有其他能力,只能吃苦受罪挣点钱啊”“我的孩子我绝对不能让他干这个工作,太没出息了”,可见意识到职业被污名化的煤矿工人其自我评价相对较低。

综上,基于理论推导和实践经验,本文提出如下假设:

H1:职业污名感对从业者核心自我评价有负向影响,职业污名感越高,从业者核心自我评价越低。

(二)职业污名感和任务绩效

职业污名可能带来的负面影响不仅表现在认知领域,也涉及行为领域,如高离职意愿、高职业倦怠等(Schaubroeck等,2018;Clough等,2019)。一项来自香港的研究发现,菲律宾女佣将家政服务视为专业技能,而华人家政人员则常常认为自己从事了一个地位低下、供人使唤的工作,职业污名感低的菲律宾女佣在提供家政服务时更周到,雇主对其服务水平的评价也更高(Cheung和Mok,1998)。本文认为,随着从业者职业污名感的提升,其任务绩效可能会降低。

职业之所以被污名化是由于工作任务具有一定的“污点”特征,包括工作本身危险、犯禁忌、地位低下,或者在道德上不被认可等,而具有“污点”特征的工作任务是由肮脏工作从业者来完成的。社会认同理论表明,外界对个体所属群体的评价会成为个体自我认知的一部分(Tajfel,1978;Tajfel和Turner,1986)。职业污名是外界给一定的职业所贴的一种“不受欢迎”标签,当意识到自己的工作“不受欢迎”时,从业者执行工作任务的质量会受到影响。首先,当劳动付出不能得到正面评价时,从业者的劳动投入越多,心理落差就越大(周晔和黄旭,2018),为了缓解落差,从业者可能会减少工作投入,任务绩效也会受到影响。比如,尽管煤矿工人为社会经济发展开采了能源,但仍有人会因为煤矿工人的身份而轻视他们,强烈地意识到职业身份被轻视的煤矿工人其工作积极性会降低,进而出勤率受到影响。其次,一定职业具体的工作任务很多,不同工作任务具有“污点”特征的程度各异(Kreiner等,2006),职业污名感强的从业者可能更趋向于回避污点特征明显的工作任务,而这些任务往往是提升绩效的关键因素。比如,由于在工作中要和带有病菌的病人打交道,医护人员被认为是社交层面的肮脏工作从业者(Ashforth和Kreiner,1999)。在灾难性的疫情面前,全社会都会歌颂参与一线救援的医护人员,认为他们是“逆行的白衣战士”,但仍然不乏有小区因为害怕医务人员携带病毒而将其拒之门外的事例,这样的事件如果不严厉制止,当感知到由于参与一线救援而被他人排斥时,有的医务工作者在未来面对传染性病源时就可能选择回避。再次,职业污名感给从业者增加了污名管理压力(张燕和李贵卿,2017)。职业污名的存在使得从业者不得不花费精力去考虑应对职业污名的事情,比如丧葬从业者会努力在陌生人面前隐瞒自己的职业身份(Batista和Codo,2018),执行动物安乐死的饲养员常因为被人要求描述任务执行过程中的具体感受而苦恼(Baran等,2016),这种精力的消耗对从业者任务绩效的提升是不利的。

综上,本文提出如下假设:

H2a:职业污名感对从业者任务绩效有负向影响,职业污名感越高,从业者任务绩效越低。

进一步地,本文认为职业污名感对任务绩效的影响在一定程度上是经由员工自我认知的改变而发生的。有研究表明,高核心自我评价的员工会形成较高的工作满意度和工作绩效(Kammeyer-Mueller等,2009;Chang等,2012)。一项基于149篇实证论文的元分析发现,核心自我评价会显著影响任务绩效,二者的相关系数为0.19(Chang等,2012)。可见,高职业污名感会导致从业者核心自我评价受损,此时由于自尊、自信心下降,情绪不稳定且缺少对工作的控制力和影响力,从业者可能会收缩工作行为,进而导致任务绩效的下降。

结合假设H1和假设H2a,本文提出如下假设:

H2b:职业污名感通过影响从业者的核心自我评价而降低任务绩效。

(三)职业污名应对策略的类别及作用效果

1. 职业污名应对策略及其分类

职业污名应对策略指从业者从认知和行为层面采取的一系列缓解职业污名负面影响的应对方式(Bosmans等,2016)。Ashforth和Kreiner(1999)认为,职业污名会促进工作组内部文化氛围的形成,从而使其能更有效地从职业意识形态和社会权重两个方面采取污名应对策略,缓解工作角色认同感的下降。通过对18种声望高低不同、类型各异的被污名化职业中54名管理人员的半结构式访谈,Ashforth等(2007)发现,与普通员工相比,经理层不仅要自己应对,更要帮助员工克服职业污名带来的负面影响。通过对访谈内容的文本分析,他们总结出管理人员常用的四种应对策略,并认为这些策略亦适用于普通员工,包括职业意识形态、社会缓冲、应对客户和公众、防御策略。这项研究不仅丰富了污名应对策略,更为重要的是弥补了之前对职业污名应对策略的探讨仅停留在理论层面的不足。Bosmans等(2016)将Ashforth等(Ashforth和Kreiner,1999;Ashforth等,2007)构建的职业污名应对策略归为两类:适应型职业污名应对策略和适应不良型职业污名应对策略。前者指消除或对抗污名,并帮助自己形成积极自我认知的应对策略,具体应对方式如:职业意识形态重构(价值重塑,即强调职业的意义和价值;污点重述,即从新的视角解释职业被污名化的特点;焦点重聚,即强调职业中没有被污名化的特征)、社会权重(批评批评者、支持支持者、内群体偏好)、直接反驳,以及防御措施(谴责或远离施污顾客或雇主);后者指由于接受并内化了职业污名而认可、保持甚至提升污名,并且形成负面自我认知的应对策略,具体应对方式如外群体偏好和污名内化。除此之外,一些应对效果不确定的职业污名应对策略没有得到归类,如基于社会权重的选择性社会比较、规避或隐瞒污名工作、和角色任务保持距离或内群体不认同等防御措施。本文基于Bosmans等(2016)对职业污名应对策略的划分,将可明确归类的职业污名应对策略分为主动型和回避型两种。主动型职业污名应对策略指具有职业污名的从业者为减少职业污名的消极影响而从认知和行为层面采取的反抗、削弱和纠正职业污名的策略,包括职业意识形态和内群体偏好;回避型职业污名应对策略指具有职业污名的从业者为减少职业污名的消极影响而从认知和行为层面采取的接受、内化和规避职业污名的策略,包括污名内化和外群体偏好。

2. 职业污名应对策略效应的发生机制

基于压力应对理论,Miller等构建了污名情境下的压力—应对模型,该模型将被污名者对污名的认知评价分为初级和次级两个阶段,初级阶段对污名的威胁进行评价,次级阶段对应对能力和应对资源进行评价,当评价的威胁程度高而应对能力差时,污名对自我认知的负面影响最强(Miller,2006)。在应对职业污名的过程中,从业者职业污名感的高低即为第一阶段的评价,职业污名感高时,其对自我认知的负面影响会增大。然而,这一影响的大小受到次级评价即从业者职业污名应对能力的制约,当应对能力高时,职业污名对自我评价的负面影响会减弱,反之则可能增强。一项针对400多名大学生的电子访问问卷调查验证了积极应对策略的有效性。数据显示,接近90%的被试认为主动的污名应对策略比消极的污名应对策略对于维持被污名者的心理健康水平更有效,认为消极应对策略更有效的被试只有大约10%(Buizza等,2017)。职业污名应对策略包括主动型和回避型两种,下文将分别论述这两种策略是否能有效应对职业污名带来的负面影响。

(1)主动型职业污名应对策略的缓解作用

由社会认同理论可知,人们通过其所属群体来构建自我(Tajfel和Turner,1986),而职业群体是个体归属的最重要群体之一,当所从事的职业遭遇污名化时,从业者的自我身份亦受到威胁,出于自我提升的目的,从业者会采取主动型职业污名应对策略,即对职业污名进行反驳、否认或力图改变施污者的观点(Kreiner等,2006)。能够积极采取主动型职业污名应对策略意味着从业者应对职业污名的能力相对较强,这对职业污名感的负面影响有缓解作用。

主动型职业污名应对策略主要包括两种方式,一是赋予职业积极的意义,二是表达对内群体的喜欢和认可(Ashforth和Kreiner,1999)。首先,职业价值重塑、污点重述和焦点重聚策略能帮助从业者向他人强调自己所从事职业的社会价值和意义,并说服外界转变对其职业的评价和认知,降低职业被污名化的程度。比如,在首个“中国医师节”上,国家主席习近平强调医务工作者要“弘扬救死扶伤的人道主义精神,不断为增进人民健康做出新贡献”,医生群体则纷纷通过媒体表达了其对职业精神的秉承和对职业意义的深刻认知。在医患矛盾不断突显,医生群体在一定程度上被道德污名化的背景下,这样的活动能有效改善外界对医生群体的认知,使医务工作者的劳动得到社会应有的认可和尊重,使其价值得以体现。对于身体层面的肮脏工作,以煤矿工人为例,通过强调煤矿安全设施的改善(污点重述)和技术创新水平的提升(焦点重聚),公众对煤矿工人固有的文化水平低、工作危险程度高等根深蒂固的认知会有所减弱。

其次,构建积极的职业意识形态不仅能说服他人,更能说服自己转变观念,深入认识职业污名产生的原因并加以解释和理解,建立职业自豪感,从而缓解职业污名感对自我评价的贬损。比如,动物饲养员有时不得不对动物执行安乐死,这一工作任务在身体层面、社交层面和道德层面都具有被人所排斥、贬低的特征,是典型的肮脏工作。然而,在深入理解了动物安乐死在动物健康管理、资源合理分配、疾病控制等领域的意义后,动物饲养员对所从事职业有了更深层次的了解,认识到了自己工作的价值和意义,自我评价在一定程度上得到维护(Baran等,2012)。

再次,内群体偏好是社会认同过程中积极区分内群体和外群体的有效手段。内群体偏好者更愿意以群体特点来定义自己,与外群体相比,内群体偏好者对所属群体有更积极的认知,借助内群体身份,个人的社会自我亦得以维系。比如:墓地工作人员由于接触和卷入人们常常避讳不谈的“死亡”禁忌而被污名化,同事之间的相互协作和依靠是支撑他们完成工作、保持稳定情绪的重要因素。在一次调研中,墓地工作者对内群体成员的赞美和感谢被多次提及,并且和“心情好”“也不错”等积极词语紧密联系(Batista和Codo,2018)。由此可见,职业污名感对核心自我评价的负面影响对于内群体偏好者而言可能相对较弱。

综上,本文提出如下假设:

H3a:主动型职业污名应对策略能够缓解职业污名感对从业者核心自我评价的负面影响,当从业者采取较多的主动型职业污名应对策略时,职业污名感对核心自我评价的贬损程度会减弱。

(2)回避型职业污名应对策略的强化作用

从业者接受、内化和规避职业污名的应对方式即为回避型职业污名应对策略,包括污名内化和外群体偏好等。采取回避型职业污名应对策略意味着从业者不但放弃反抗,而且接受和认同职业的污名化,表明从业者应对职业污名的能力相对较低,基于污名情境下的压力—应对模型可知,此时职业污名对从业者自我评价的负面影响可能增大。

污名内化指被污名者认同自身或群体被施加的污名,并形成稳定的自我污名。无力应对是从业者选择污名内化的原因之一(Ashforth等,2007)。职业污名是社会建构的,相对稳定而且难以改变,为了维护自尊,从业者会合理化污名来为自己的无力进行辩解。另外,有关群际关系的研究已经证明,低地位群体由于对内群体的评价相对较低,因此对内群体会产生排斥感,对外群体反而持有较为积极的态度(Jost等,2002)。对于从业者而言,外群体偏好表明其对职业污名存在的默许和容忍(李琼和刘力,2011)。综上可见,污名内化和外群体偏好应对策略显示从业者对自身的职业污名应对能力评价较低,这对职业污名感的负面影响有强化作用。

综上,本文提出如下假设:

H3b:回避型职业污名应对策略会增强职业污名感对从业者核心自我评价的负面影响,当从业者采取较多的回避型职业污名应对策略时,职业污名感对核心自我评价的贬损程度会增强。

(四)职业污名应对策略对核心自我评价中介作用的影响

综合假设H2b和假设H3a,本文认为,主动型职业污名应对策略可能影响职业污名感经由从业者核心自我评价而负向影响任务绩效的程度。如果从业者不能有效应对职业污名,则可能导致低职业承诺、低绩效水平和高离职率(Ashforth和Kreiner,1999)。当员工采取积极主动的措施应对职业污名时,其核心自我评价得到维护,此时职业污名经由核心自我评价而引起任务绩效下降的可能性较小。相反,如若员工不能采取有效的职业污名应对措施,职业污名感对核心自我评价的贬损相对较高,员工提升任务绩效而需要具备的一系列工作资源如控制力、自信心和工作激情等就会下降,从而导致较低的任务绩效。

综合假设H2b和假设H3b,本文认为,回避型职业污名应对策略可能影响职业污名感经由从业者核心自我评价而负向影响任务绩效的程度。回避型职业污名应对策略是员工基于对所从事职业所受负面评价的认可而采取的一系列应对措施,包括表达对所从事职业的不认可、表达对其他职业的憧憬、尽可能隐瞒自己的职业身份、远离自己的从业场所等。在职业污名对自我评价产生负面影响,进而作用于任务绩效的路径上,极力回避和否认职业身份往往伴随着从业者对自我社会身份不认可的强化,此时员工自我评价不升反降,具体工作执行过程中的绩效亦会受到较大的负面影响。

综上,本文提出如下假设:

H4a:当采取较多的主动型职业污名应对策略时,职业污名感经由从业者核心自我评价而对任务绩效的贬损程度会有所减弱。

H4b:当采取较多的回避型职业污名应对策略时,职业污名感经由从业者核心自我评价而对任务绩效的贬损程度会有所增强。

图1显示了本文的研究模型。

|

| 图 1 研究模型 |

(一)研究样本和程序

由于具有工作强度大、工作环境危险等人们普遍想要排斥和远离的特征,煤矿工人的工作是典型的身体层面肮脏工作(Ashforth和Kreiner,1999)。本文以煤矿工人为被试来验证所提假设。样本来自华北某省的两家国有煤矿企业,问卷回收采取当面讲解、当场回收、滞后两期、上下级匹配的方式进行。第一次发出268份问卷并全部收回,剔除无效问卷之后,共获得246份有效问卷。间隔一个月后进行第二次问卷回收,除了少数几名请假和离职的人员,其余人员的问卷全部收回,有效问卷239份。一个月后由上级对下级的任务绩效进行评价,三次数据最终匹配成功218份问卷,回收率达81.3%。问卷来自27个工作班组,其中,一线井下工人21组,共173人,平均每组8.2人,全部为男性;地面煤矿运输工人5组,共21人,其中含6名女性,平均每组约4人;机电科工人1组,共24人,其中含12名女性。被试平均年龄37.7岁。受教育程度为:初中及以下57人,占26.1%;高中及中专66人,占30.3%;大专55人,占25.2%;本科37人,占17%;硕士及以上3人,占1.4%。平均工作年限为12.85年。

(二)量表来源

职业污名感、核心自我评价、任务绩效、工作肮脏感4个变量的测量均采用Likert 5点量表,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。所有英文量表都通过翻译和回译程序翻译成中文。

职业污名感量表源自Pinel(1999)有关污名意识的量表,Pinel和Paulin(2005)将该量表运用于工作情境,并进行了语句上的微调。量表共6个题项,如“很多不从事我们这行的人很难平等地看待我们”(α=0.820)。

职业污名应对策略量表是在特定职业情境下对从业者一系列应对策略的概括与提炼,已有研究对职业污名应对策略进行了理论探讨和详细分类,但并未提出测量各个维度的具体题项。本文运用演绎和归纲相结合的方法对已有策略进行了分类并提炼出测量题项(Hinkin,1998),具体步骤如下:首先,基于Ashforth等(Ashforth和Kreiner,1999;Ashforth等,2007)所提出的职业污名应对策略类别确定职业污名应对策略的各个维度。其次,基于Bosman等(2016)对职业污名应对策略的分类,将各个维度归类于主动型职业污名应对策略或回避型职业污名应对策略。再次,参照Ashforth等(2007)对来自职业声望、污点特征各不相同的54名肮脏工作企业经理人的访谈问题,结合煤矿工人的特点,凝练出16个预设问题,并对22名煤矿工人进行半结构式访谈,访谈问题包括“社会上有些人会看不上咱们煤矿工人的工作,你觉得是这样吗?为什么?”“很多人觉得你们的工作太危险,一般人很难承担,你觉得呢?”等。在将访谈结果文本化后,提炼出40个原始题项(Ashforth和Kreiner,1999;Ashforth等,2007),其中主动型职业污名应对策略含7个维度共31个题项,回避型职业污名应对策略含2个维度共9个题项。最后,以华北地区某国有煤矿的149名煤矿工人(平均年龄37.6岁,平均工作年限10.32年)为样本进行问卷调查,并利用所得数据进行探索性因子分析,最终获得15题项主动型职业污名应对策略量表和8题项回避型职业污名应对策略量表。提问句为“回想您的工作经历,每当您想到当一名煤矿工人可能会被外人小瞧时,您持有下列想法或行为的程度如何?(1为‘从未有过’,5为‘总是这样’)”。主动型职业污名应对策略量表由价值重塑(4个题项)、污点重述(4个题项)、焦点重聚(3个题项)、内群体偏好(4个题项)共15个题项构成,代表性题项如“社会离不开我们这样的采煤人”;回避型职业污名应对策略量表由污名内化(3个题项)和外群体偏好(5个题项)共8个题项构成,代表性题项如“我们这些人都没什么本事,所以不得不在煤矿当矿工”。本研究中,主动型职业污名应对策略量表的信度为0.873,回避型职业污名应对策略量表的信度为0.833。

核心自我评价量表来自Judge等(2003)开发的12题项量表中的10个题项。国内学者杜建政等(2012)对Judge等的12题项量表在中国情境下进行了信效度检验,发现评价自身能力的两个题项“只要努力,我一般都会成功”和“我能自己决定生活中将要发生的事”在东方文化背景下不是十分适用。鉴于此,本文去掉了这两个题项。代表性题项如“我能成功完成各项任务”(α=0.894)。

任务绩效量表来自Williams和Anderson(1991)开发的5题项量表,代表性题项如“他通常能够达到所有工作对他的正式要求”(α=0.858)。

人口统计学变量员工的性别、年龄、受教育程度、工作年限为控制变量。考虑到煤矿工人繁重的劳动和严峻的工作环境,身体肮脏感对煤矿工人有着较大的影响,除人口统计学变量外,在模型检验过程中将身体肮脏感作为控制变量。身体肮脏感量表来自Lai等(2010)开发的5题项量表,根据被试特点在用词上做了微调,代表性题项如“为了完成工作,我需要做一些对我身体健康有危害的任务”(α=0.894)。

(三)分析方法

尽管本文模型中的变量都处于个体层次,但数据来源于27个不同班组,数据结构具有嵌套效应。依据ICC(1)>0.05和ICC(2)>0.50的经验标准(James,1982),对来自上级报告的变量任务绩效进行独立方差分析的结果显示,任务绩效的方差值在不同组别间有显著差异[F(27,218)=5.299,p<0.001;ICC(1)=0.243;ICC(2)=0.880],可见不同组别的观测样本在一定程度上缺乏独立性。本文运用Mplus 7.0软件构建跨层分析模型,在估计个体层次影响效应的同时控制组间方差,消除组别的不同对变量关系的影响。模型估计之前,对所有自变量进行标准化处理。运用Mplus 7.0软件对比模型拟合度用于检测区别效度。所有中介效应置信区间的估计采用蒙特卡罗模拟计算法,可重复随机抽样次数均为20 000次。

四、数据分析与结果(一)验证性因子分析

本研究测量了5个主要变量:职业污名感、主动型职业污名应对策略、回避型职业污名应对策略、核心自我评价、任务绩效,运用验证性因子分析评估变量测量结果之间的区分效度。考虑到我们的样本量较小(N=218)而测量题项较多(45个题项),这会影响拟合指数的有效性,遵循以往研究经验(Little等,2002),我们对量表中的现有题项进行了打包处理。按照关系—平衡法(Rogers和Schmitt,2004),我们将题项按负荷大小进行排序,用高配低的方法将这5个变量分别打包成3个观测指标。完成指标处理后,本文对观测指标进行了验证性因子分析。

如表1所示,观测数据与假设模型(五因子模型)之间的拟合度很好(χ2=150.9,df=80;RMSEA=0.050,CFI=0.946,TLI=0.929),且五因子模型的所有题项在其测量构念上的标准化因子载荷水平都在0.001水平上显著,表明构念测量具有较好的聚合效度。而其他五种替代模型拟合度较差,可见五因子模型的区分效度较好。

| 模 型 | χ2

|

df |

χ2/df |

CFI |

TLI | RMSEA | |

| 五因子模型 | 150.9 | 80 | 1.886 | 0.946 | 0.929 | 0.050 | |

| 四因子模型 | 应对策略合并 | 331.3 | 84 | 3.944 | 0.812 | 0.845 | 0.116 |

| 三因子模型 | 应对策略+核心自我评价 | 660.223 | 87 | 7.589 | 0.563 | 0.473 | 0.174 |

| 应对策略+任务绩效 | 653.393 | 87 | 7.510 | 0.569 | 0.479 | 0.173 | |

| 二因子模型 | 职业污名感+应对策略+核心自我评价 | 969.893 | 89 | 10.898 | 0.329 | 0.208 | 0.213 |

| 单因子模型 | 1031.608 | 90 | 11.462 | 0.283 | 0.163 | 0.219 | |

本文用共同方法因子检验共同方法造成的偏差问题(Podsakoff等,2003),结果显示,加入方法因子之后的模型其拟合度相较于基准模型有了显著的提升(Δχ2=59.5,Δdf=15,p<0.001),这说明观测数据有一定的同源偏差问题。本文进一步应用Harman单因素因子分析法来检验同源偏差问题。对模型中的5个变量进行探索性因子分析(不旋转)的结果显示,共析出5个主成分特征值大于1的因子,其中,第一个主成分可解释的方差为15.703%,5个因子总的累计方差为74.101%,第一个主成分解释的方差占总方差的百分比约为21.2%,这个值低于学者们推荐的40%的较为严苛的标准。可见本文构建的五因子模型有一定的方法偏差问题,但是并没有严重到影响研究结论的程度(张勉等,2011)。

(二)描述性统计

表2报告了本研究所涉及变量的均值、标准差和变量间的相关性。从相关系数表中可以看到,职业污名感和员工核心自我评价显著负相关(r=−0.136,p<0.05),而核心自我评价和任务绩效有显著的正向关系(r=0.278,p<0.01),变量间的相关关系和理论预期相符。

| 变量名称 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1.职业污名 | 3.591 | 0.596 | (0.820) | ||||||||

| 2.主动型职业污名应对策略 | 3.894 | 0.658 | 0.198** | (0.873) | |||||||

| 3.回避型职业污名应对策略 | 3.194 | 0.950 | 0.236** | 0.038 | (0.833) | ||||||

| 4.核心自我评价 | 3.314 | 0.726 | −0.136* | 0.137* | −0.114 | (0.894) | |||||

| 5.任务绩效 | 3.896 | 0.606 | −0.173* | 0.071 | −0.109 | 0.278** | (0.858) | ||||

| 6.身体肮脏感 | 3.744 | 0.943 | 0.057 | 0.006 | 0.136* | −0.129 | 0.053 | (0.895) | |||

| 7.性别 | 1.087 | 0.283 | −0.138* | −0.006 | −0.286** | −0.055 | 0.085 | −0.092 | |||

| 8.年龄 | 37.700 | 8.504 | −0.002 | 0.050 | 0.077 | −0.128 | −0.051 | 0.048 | 0.009 | ||

| 9.受教育程度 | 2.450 | 1.075 | −0.020 | −0.043 | −0.166* | −0.012 | 0.157* | −0.037 | 0.144* | −0.512** | |

| 10.工作年限 | 12.851 | 7.087 | −0.023 | 0.074 | 0.021 | −0.068 | 0.063 | 0.006 | 0.124 | 0.717** | −0.314** |

| 注:员工样本量N=218,内部一致性系数标注在括号内。性别:男=1,女=2。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | |||||||||||

(三)假设检验

假设H1认为,职业污名感对核心自我评价有负向影响。从数据运行结果来看,如表3中的模型1所示,在控制了人口统计学变量及工作肮脏感后,职业污名感和核心自我评价显著负相关(β=−0.110,SE=0.055,p<0.05),假设H1得到了观测数据的支持。参照Baron和Kenny(1986)推荐的程序对核心自我评价在职业污名感和任务绩效间的中介效应进行检验。由表4的模型6可见,职业污名感对任务绩效有显著负向影响(β=−0.093,SE=0.040,p<0.05),假设H2a亦得到了观测数据的验证。对于假设H2b,由表4的模型7可见,核心自我评价与任务绩效显著正相关(β=0.136,SE=0.038,p<0.001),表4中的模型8显示,在控制了员工的性别、年龄、受教育程度、工作年限及工作肮脏感,并将职业污名感和核心自我评价同时放入回归方程后,职业污名感对任务绩效的影响由原来的显著(β=−0.093,SE=0.040,p<0.05)变为了不显著(β=−0.076,SE=0.040,n.s.),而此时,核心自我评价对任务绩效的影响仍然显著(β=0.131,SE=0.037,p<0.01)。由此可见,核心自我评价对职业污名感与任务绩效关系的中介效应是存在的。为了进一步检验核心自我评价的中介效应,本研究运用蒙特卡罗模拟计算法,重复抽样20 000次来估计这一间接效应的无偏置信区间。结果如表5所示,职业污名感对任务绩效的影响是经由核心自我评价的降低而产生的(中介效应值为−0.014,置信区间为[−0.034,−0.0003])。假设H2a、H2b均得到了观测数据的支持。

| 预测值 | 核心自我评价 | |||||||||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | ||||||||||

| 估值 | 标准误 | 估值 | 标准误 | 估值 | 标准误 | 估值 | 标准误 | 估值 | 标准误 | |||||

| 截距 | 4.252*** | 0.408 | 4.217*** | 0.404 | 4.209*** | 0.393 | 4.313*** | 0.411 | 4.337*** | 0.402 | ||||

| 性别 | −0.099 | 0.188 | −0.098 | 0.187 | −0.098 | 0.182 | −0.156 | 0.193 | −0.108 | 0.189 | ||||

| 年龄 | −0.019* | 0.009 | −0.018* | 0.009 | −0.020* | 0.009 | −0.019* | 0.009 | −0.020* | 0.009 | ||||

| 受教育程度 | −0.067 | 0.055 | −0.062 | 0.055 | −0.048 | 0.053 | −0.072 | 0.055 | −0.076 | 0.054 | ||||

| 工作年限 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | ||||

| 身体肮脏感 | −0.066 | 0.050 | −0.067 | 0.049 | −0.065 | 0.048 | −0.058 | 0.050 | −0.076 | 0.049 | ||||

| 职业污名感 | −0.110* | 0.055 | −0.137* | 0.055 | −0.179** | 0.055 | −0.094 | 0.056 | −0.093 | 0.055 | ||||

| 主动型职业污名

应对策略 |

0.120* | 0.051 | 0.080 | 0.051 | ||||||||||

| 回避型职业污名

应对策略 |

−0.072 | 0.053 | −0.044 | 0.053 | ||||||||||

| 职业污名感×主动型

职业污名应对策略 |

0.215*** | 0.060 | ||||||||||||

| 职业污名感×回避型

职业污名应对策略 |

−0.124* | 0.050 | ||||||||||||

| χ2=429.350 | χ2=423.906 | χ2=411.523 | χ2=427.547 | χ2=421.831 | ||||||||||

| Δχ2=5.444*

(Δdf=1) |

Δχ2=12.383**

(Δdf=1) |

Δχ2=3.441

(Δdf=1) |

Δχ2=5.771*

(Δdf=1) |

|||||||||||

| R2=0.06 | R2=0.09 | R2=0.14 | R2=0.07 | R2=0.10 | ||||||||||

| ΔR2=0.03 | ΔR2=0.05 | ΔR2=0.01 | ΔR2=0.03 | |||||||||||

| 注:员工样本量N=218;相关变量已经进行了中心化处理;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | ||||||||||||||

| 预测值 | 任务绩效 | |||||||

| 模型6 | 模型7 | 模型8 | ||||||

| 估值 | 标准误 | 估值 | 标准误 | 估值 | 标准误 | |||

| 截距 | 3.761*** | 0.316 | 3.595*** | 0.313 | 3.632*** | 0.309 | ||

| 性别 | −0.036 | 0.146 | −0.002 | 0.144 | −0.017 | 0.142 | ||

| 年龄 | −0.004 | 0.007 | −0.001 | 0.007 | −0.001 | 0.007 | ||

| 受教育程度 | 0.061 | 0.042 | 0.072 | 0.042 | 0.072 | 0.041 | ||

| 工作年限 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | ||

| 身体肮脏感 | 0.046 | 0.037 | 0.056 | 0.036 | ||||

| 职业污名感 | −0.093* | 0.040 | −0.076 | 0.040 | ||||

| 核心自我评价 | 0.136*** | 0.038 | 0.131** | 0.037 | ||||

| χ2=315.743 | χ2=309.907 | χ2=303.863 | ||||||

| Δχ2(1)=11.88*** | ||||||||

| R2=0.06 | R2=0.10 | R2=0.13 | ||||||

| ΔR2=0.07 | ||||||||

| 注:员工样本量N=218;相关变量已经进行了中心化处理;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | ||||||||

| 95%置信区间 | |||

| 核心自我评价的中介作用 | −0.014 | [−0.034,−0.0003] | |

| 被调节的中介效应 | |||

| 主动型职业污名应对策略 | +1标准差 | 0.005 | [−0.007,0.040] |

| −1标准差 | −0.052 | [−0.079,−0.015] | |

| 差异 | 0.057 | [0.017,0.108] | |

| 回避型职业污名应对策略 | +1标准差 | −0.028 | [−0.061,−0.008] |

| −1标准差 | 0.004 | [−0.018,0.023] | |

| 差异 | −0.032 | [−0.069,−0.005] |

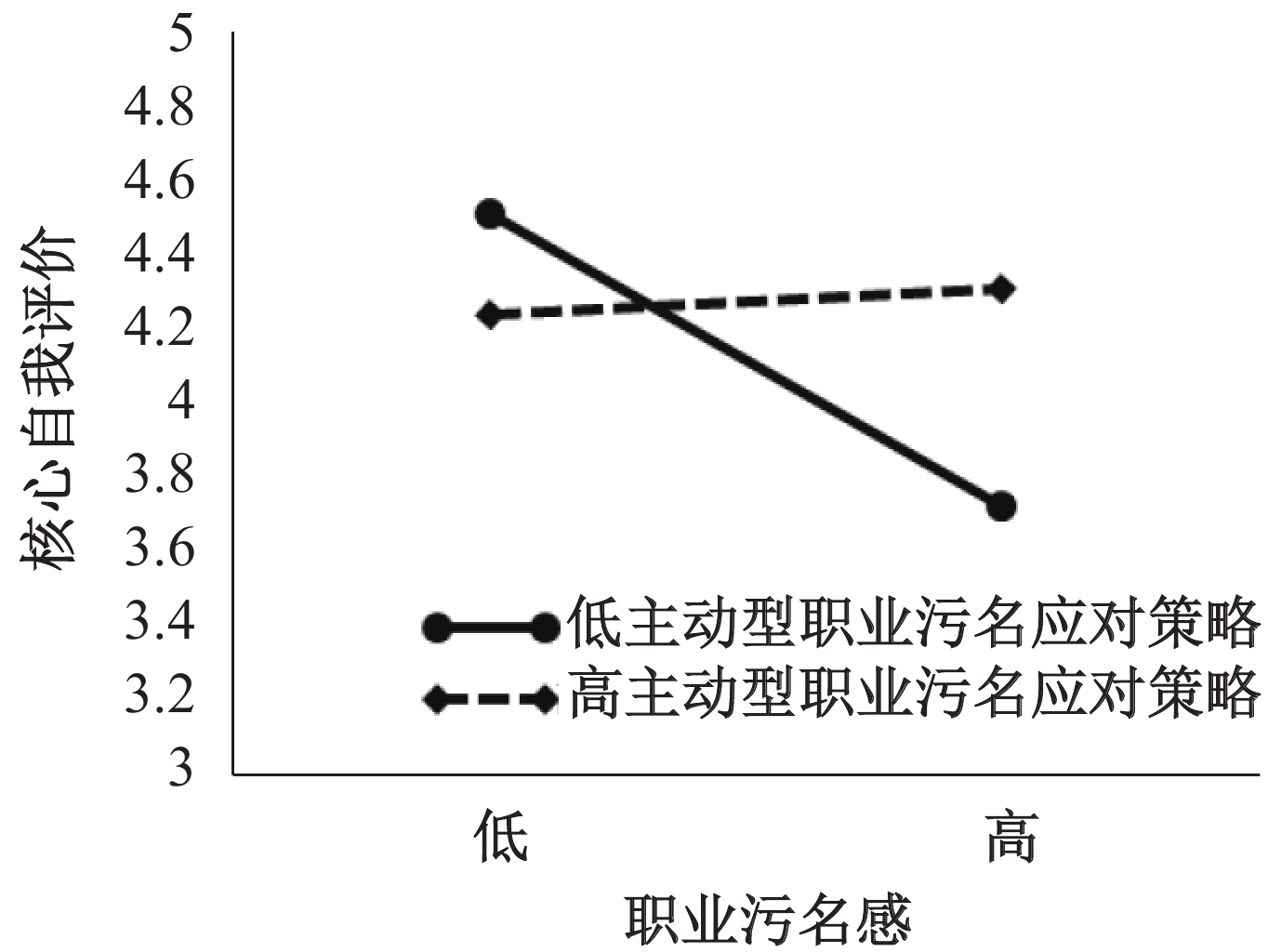

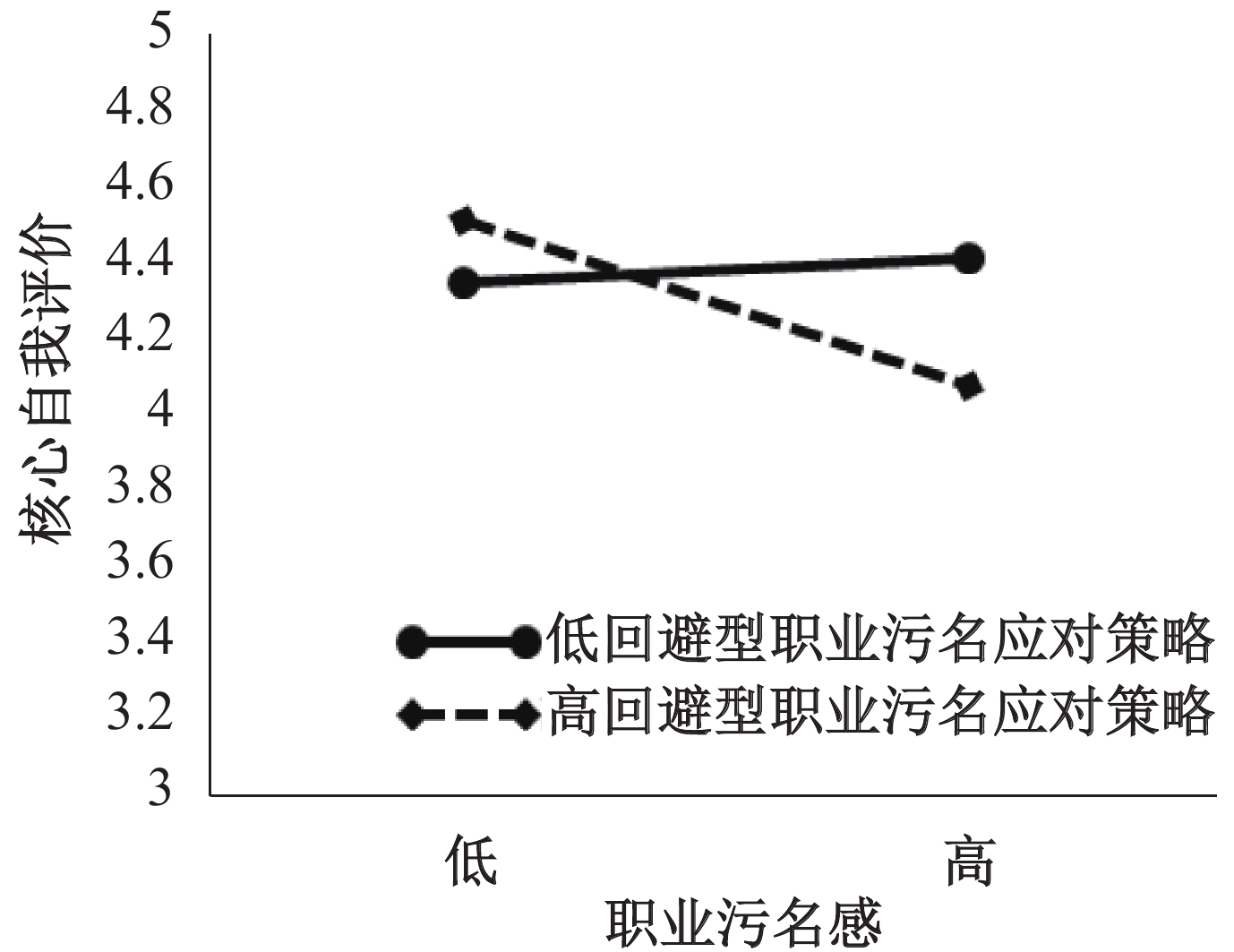

假设H3a提出,主动型职业污名应对策略会减弱职业污名感对核心自我评价的负向影响,从表3的模型3可见,职业污名感和主动型职业污名应对策略的乘积项与核心自我评价显著正相关(β=0.215,SE=0.060,p<0.001)。简单斜率分析结果显示,在主动型职业污名应对策略低于平均值一个标准差的条件下,职业污名感对核心自我评价有显著的负向影响(β=−0.394,SE=0.036,p<0.001)(Aiken等,1991);而当主动型职业污名应对策略高于平均值一个标准差时,职业污名感对核心自我评价没有显著影响(β=0.036,SE=0.069,n.s.),这一调节效应如图2所示。由图2可见,职业污名感对核心自我评价的负面影响在主动型应对策略高的时候是不显著的。可见,假设H3a得到了观测数据的支持。假设H3b则认为,回避型职业污名应对策略会加强职业污名感对核心自我评价的负向影响。从表3的模型5可以看到,职业污名感和回避型职业污名应对策略的乘积项显著预测核心自我评价(β=−0.124,SE=0.050,p<0.05)。简单斜率分析结果显示,在回避型职业污名应对策略低于平均值一个标准差的条件下,职业污名感对核心自我评价没有显著的负向影响(β=0.031,SE=0.036,n.s.);而当回避型职业污名应对策略高于平均值一个标准差时,职业污名感对员工核心自我评价的负向影响显著(β=−0.217,SE=0.069,p<0.001),这一调节效应如图3所示。从图中可见,当员工采取更多的回避型职业污名应对策略时,职业污名感对核心自我评价有显著的负向影响,然而,当员工较少采取回避型职业污名应对策略时,职业污名感对核心自我评价的负向影响并不显著。可见,假设H3b亦得到了观测数据的支持。

|

| 图 2 主动型职业污名应对策略的调节作用 |

|

| 图 3 回避型职业污名应对策略的调节作用 |

假设H4a、H4b提出主动型职业污名应对策略、回避型职业污名应对策略分别减弱和增强核心自我评价对职业污名感和任务绩效的中介作用。如表5所示,职业污名感、核心自我评价和任务绩效之间的间接效应在主动型职业污名应对策略高时不显著(中介效应值为0.005,置信区间为[−0.007,0.040]),在主动型职业污名应对策略低时则显著(中介效应值为−0.052,置信区间为[−0.079,−0.015]),组间差异达到显著水平(diff=0.057,置信区间为[0.017,0.108])。假设H4a得到观测数据的支持。回避型职业污名应对策略对中介效应的调节作用检验结果为,取低值时中介效应不显著,此时中介效应值为0.004,置信区间为[−0.018,0.023],而取高值时中介效应显著,此时中介效应值为−0.028,置信区间为[−0.061,−0.008],组间差异显著(diff=−0.032,置信区间为[−0.069,−0.005])。可见,假设H4b亦得到了观测数据的支持。

五、结论与讨论(一)结果分析

第一,职业污名感会显著降低员工核心自我评价。此研究结果验证了Hughes(1951)关于肮脏工作从业者的自我认知由于其所从事职业具有的污点特征而受到贬损的推论。我国肮脏工作从业者数量庞大,且大多从事着社会经济发展所不可或缺的工作,理应获得尊重,然而职业污名的客观存在却对这部分从业者自我认知的提升产生威胁。自我提升是个体的基本需求,自我认知的下降不仅会影响从业者的价值感和自信心,亦会作用于工作行为。尤为严重的是,大多数肮脏工作从业者处于社会底层,受职业污名影响而形成的群体不被认可和不自信甚至关系到社会的和谐稳定,影响深远。本文基于社会认同理论关于个体会以所属群体的特征来进行自我界定的观点,从理论上论证了职业污名感会贬损从业者的核心自我评价,并借助来自煤矿工人的数据验证了所提假设,希望能借此使社会各界更清晰地认识到职业污名对从业者负面影响的严重性以及改善这一现状的迫切性,从政策法规、媒体宣传、大中小学教育、职业教育、企业培训等各方面采取措施,在全社会形成劳动没有高低之分的职业评判氛围,尊重每一位劳动者的付出,培养人们积极向上的择业观。

第二,职业污名感对从业者的任务绩效有负向影响。以往有关职业污名影响机制的研究更多关注的是职业污名对从业者情绪及认知的影响,有关行为影响的研究则相对较少。基于社会认同理论可知,外界对个体所属群体的评价会成为个体自我认知的一部分,当意识到自己的工作“不受欢迎”时,个体劳动投入越多,心理落差就可能越大,因此他们会减少工作投入,也可能趋向于回避污点特征明显但往往是最关键的能够提升绩效的工作任务,其任务绩效由此下降。进一步地,本文探讨并验证了职业污名感降低核心自我评价,核心自我评价的降低又影响任务绩效的影响机理。职业污名是由社会建构的,稳定性强且影响范围广,然而迄今为止理论上有关职业污名的研究相对不足,探讨职业污名对工作行为影响的研究更是十分缺乏,未来的研究应加大这方面的探讨。

第三,主动型职业污名应对策略能够缓解职业污名感对核心自我评价的负向影响,回避型职业污名应对策略则会增强职业污名的负面影响。基于压力应对理论可知,职业污名感的影响会受到被污名化者所采取的应对策略的制约,当应对能力强时,负面影响会减弱,而当应对能力弱时,负面影响会增强。本文的数据结果显示,主动型职业污名应对策略高时,职业污名感对从业者核心自我评价没有显著影响,而回避型职业污名应对策略高时,职业污名感对从业者核心自我评价的负面影响最强。这一结果回应并检验了Ashforth和Kreiner(1999)基于实践经验提出的“在采取一定应对策略的情况下,职业污名并不一定会负向影响从业者自尊”的观点,并进一步验证了Bosmans等(2016)提出但未进行实证检验的“主动型和回避型两种污名应对策略作用方向相反”的推论。现有有关职业污名的研究大多关注从业者个体认知层次的职业污名应对策略,但是定量研究尚未出现,通过运用定量研究方法,本研究的结果揭示了从业者自身所持有的应对策略哪些有效,哪些无效,对实践有较强的参考意义。

(二)理论贡献

第一,基于社会认同理论,本文对职业污名感会降低员工的核心自我评价这一假设进行了验证。已有的职业污名研究文献大多将职业污名感对员工自我评价的负面影响作为研究的前置条件,却忽略了对该条件是否成立本身的量化验证(Hughes,1962;Bosmans等,2016),基于定性分析的研究亦没有达成共识。本文的观测数据支持了职业污名感负向影响员工核心自我评价的假设,夯实了职业污名研究领域的这一基础性问题,丰富了职业污名影响机制研究。

第二,本文验证了职业污名感对任务绩效的负面影响,丰富了职业污名感结果变量研究。观测职业污名对从业者工作行为的影响可以帮助研究者更全面地探讨职业污名的影响机理。

第三,基于压力应对理论,本文验证了主动型职业污名应对策略对职业污名负面影响的缓解作用,而回避型职业污名应对策略则会强化职业污名对员工核心自我评价的负面影响。尽管职业污名应对策略可能起到的效果在一些质性研究文献中屡被提及,但具有明确数据关系的例证却并未出现,本文从污名应对视角丰富了对职业污名影响机理的研究。

第四,从研究方法上来看,有关职业污名理论的量化研究相对不足,本文通过来自煤矿工人滞后两期、上下级匹配的观测数据,对理论模型和所提假设进行了验证,为职业污名理论的量化研究增加了应用实例。

(三)实践启示

第一,对于从业者而言,职业不仅是其赖以生存的方式,同时也构成了其生活本身,对个人影响深远。本文的研究结果启示我们,面对外界对自己所从事职业的轻视或负面评价,从业者应当善于发现工作中美好的一面,比如对社会的价值、对个人技能的提升等,从而达到维护自我认知的目的。从回避型职业污名应对策略对职业污名负面影响的增强作用来看,从业者应当认识到对职业污名的消极回避不仅没有效果,反而有可能加剧其负面影响,在日常工作和生活中要尽可能避免采用回避型职业污名应对策略。

第二,主动型职业污名应对策略对职业污名感负面影响的缓解作用表明,企业管理层应当致力于在企业中形成一种弘扬职业精神和职业自豪感的文化氛围,帮助员工树立积极的职业意识形态,从而减少职业污名给员工自我认知和工作行为带来的负面影响。

第三,本文的研究结果为企业员工培训提供了参考。应对策略包括认知、态度和行为等方面的应激反应,员工所采取的反应很多情况下可能正是主动型应对方式,而有时则可能是回避型应对方式,然而,员工并不一定清楚哪种方式有助于其提升自我认知,进而提升个人绩效。企业可以据此来设计员工培训课程的内容,培养员工积极应对职业污名的能力,并防止员工对职业污名的消极应对。

(四)研究局限

第一,量表的适用性问题。本文采用的职业污名应对策略测量题项是针对煤矿工人这种典型的身体层面肮脏工作从业者的,想要代表其他非身体层面被污名化职业则有一定的局限性,未来希望以此为基础,在多种类型的行业重复量表开发过程,以形成更加系统完整的职业污名应对策略量表。

第二,同源偏差问题。在本文所获数据中,第一次和第二次的数据来自煤矿工人,员工绩效评价来自上级,尽管我们用了多期滞后和上下级匹配的方法以尽可能控制同源偏差问题,但同源偏差问题仍难完全避免。在未来的研究中,希望能结合员工访谈、实验法等多种研究方法解决同源偏差问题。

第三,结果变量的单一性问题。尽管本研究提出的职业污名感经由员工核心自我评价而负向作用于任务绩效的影响路径得到了验证,有关结果变量的讨论仍不够丰富。未来的研究需要投入大量的精力来探讨职业污名对员工工作行为和心理的多种影响后果。

(五)未来研究展望

第一,定性和定量相结合的研究方法。量化研究不足是当下职业污名研究中突出的问题之一,然而量化研究对情境因素的忽略不利于对特定职业的深入探讨,未来的研究应结合定性研究和定量研究方法展开。

第二,职业污名感的动态影响机制研究。基于从业者视角的职业污名感有一定的波动性,特别是对于服务类从业者,比如护工、客服、家政人员等,日常工作中的人际互动可能影响其职业污名感,未来的研究应运用日记研究法来分析从业者职业污名感的波动机理,以及对员工每日绩效的影响。

第三,劳动教育对职业污名形成及从业者职业污名感的影响研究。国务院最新发布的有关劳动教育的文件,要求大中小学“有目的、有计划地组织学生参加日常生活、生产或服务性劳动”“培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质”。从肮脏工作的内涵可以看到,一些工作环境艰苦、脏、地位低下的工作由于不受人欢迎而具有了被污名化的可能,而职业污名的存在也强化了人们对这类职业的排斥和对从业者的贬低,但与此同时,这些职业又是社会经济发展所不可或缺的,从业者理应受到尊重。劳动教育的实施对于改变大众对劳动的认识,在全社会形成热爱劳动、尊重劳动、赞美劳动的氛围有非常积极的意义,当全社会对职业“好”与“不好”形成良性的评判标准时,职业污名的形成及影响也会发生变化,未来的研究应当着重关注这一变化。

第四,工作团队内部的污名化及应对问题。以往研究认为,职业污名会激发工作团队内部较为独特的团队文化的形成,使得团队管理者和团队成员同呼吸、共命运,从而增强团队成员共同应对职业污名的能力。实践中,员工却常常要面对来自工作组内部的污名化压力,如男性矿工排斥女性矿工等。团队内部的污名化和团队凝聚力是矛盾的还是可能共存?是主观形成的还是企业制度或文化传承的结果?是否可以采取措施进行干预?如何干预?这一系列的问题值得未来的研究加以考虑。

| [1] | 杜建政, 张翔, 赵燕. 核心自我评价的结构验证及其量表修订[J]. 心理研究, 2012(3): 54–60. |

| [2] | 李琼, 刘力. 低地位群体的外群体偏好[J]. 心理科学进展, 2011(7): 1061–1068. |

| [3] | 张勉, 李海, 魏钧, 等. 交叉影响还是直接影响? 工作—家庭冲突的影响机制[J]. 心理学报, 2011(5): 573–588. |

| [4] | 张燕, 李贵卿. “肮脏”工作: 概念、测量以及对从业者的影响[J]. 外国经济与管理, 2017(10): 86–101. |

| [5] | 周晔, 黄旭. 高职业声望从业者职业污名感知和员工幸福感——基于认知失调视角[J]. 经济管理, 2018(4): 84–101. |

| [6] | Aiken L S, West S G, Reno R R. Multiple regression: Testing and interpreting interactions[M]. Newsbury: SAGE, 1991. |

| [7] | Ashforth B E, Kreiner G E. “How can you do it?”: Dirty work and the challenge of constructing a positive identity[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(3): 413–434. |

| [8] | Ashforth B E, Kreiner G E. Contextualizing dirty work: The neglected role of cultural, historical, and demographic context[J]. Journal of Management & Organization, 2014, 20(4): 423–440. |

| [9] | Ashforth B E, Kreiner G E, Clark M A, et al. Normalizing dirty work: Managerial tactics for countering occupational taint[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 149–174. |

| [10] | Baran B E, Rogelberg S G, Clausen T. Routinized killing of animals: Going beyond dirty work and prestige to understand the well-being of slaughterhouse workers[J]. Organization, 2016, 23(3): 351–369. |

| [11] | Baran B E, Rogelberg S G, Lopina E C, et al. Shouldering a silent burden: The toll of dirty tasks[J]. Human Relations, 2012, 65(5): 597–626. |

| [12] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. |

| [13] | Batista A S, Codo W. Dirty work and stigma: Caretakers of death in cemeteries[J]. Revista De Estudios Sociales, 2018(63): 72–83. |

| [14] | Bosmans K, Mousaid S, De Cuyper N, et al. Dirty work, dirty worker? Stigmatisation and coping strategies among domestic workers[J]. Journal of Vocational Behavior, 2016, 92: 54–67. |

| [15] | Buizza C, Ghilardi A, Ferrari C. Beliefs and prejudices versus knowledge and awareness: How to cope stigma against mental illness. A college staff e-survey[J]. Community Mental Health Journal, 2017, 53(5): 589–597. |

| [16] | Chang C H, Ferris D L, Johnson R E, et al. Core self-evaluations: A review and evaluation of the literature[J]. Journal of Management, 2012, 38(1): 81–128. |

| [17] | Cheung T S, Mok B H. How Filipina maids are treated in Hong Kong—A comparison between Chinese and Western employers[J]. Social Justice Research, 1998, 11(2): 173–192. |

| [18] | Clough B A, Ireland M J, March S. Development of the SOSS-D: A scale to measure stigma of occupational stress and burnout in medical doctors[J]. Journal of Mental Health, 2019, 28(1): 26–33. |

| [19] | Crocker J, Major B. Social stigma and self-esteem: The self-protective properties of stigma[J]. Psychological Review, 1989, 96(4): 608–630. |

| [20] | Deaux K, Reid A, Mizrahi K, et al. Parameters of social identity[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 68(2): 280–291. |

| [21] | Goffman E. Stigma: Notes on the management of spoiled identity[J]. American Journal of Sociology, 1969, 45(527): 642. |

| [22] | Hinkin T R. A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires[J]. Organizational Research Methods, 1998, 1(1): 104–121. |

| [23] | Hughes E C. Work and the self[A]. Rohrer J H, Sherif M. Social psychology at the crossroads[C]. New York: Harper & Brothers, 1951. |

| [24] | Hughes E C. Good people and dirty work[J]. Social Problems, 1962, 10(1): 3–11. |

| [25] | James L R. Aggregation bias in estimates of perceptual agreement[J]. Journal of Applied Psychology, 1982, 67(2): 219–229. |

| [26] | Jost J T, Pelham B W, Carvallo M R. Non-conscious forms of system justification: Implicit and behavioral preferences for higher status groups[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2002, 38(6): 586–602. |

| [27] | Judge T A, Erez A, Bono J E, et al. The core self-evaluations scale: Development of a measure[J]. Personnel Psychology, 2003, 56(2): 303–331. |

| [28] | Judge T A, Kammeyer-Mueller J D. Implications of core self-evaluations for a changing organizational context[J]. Human Resource Management Review, 2011, 21(4): 331–341. |

| [29] | Kamise Y. Occupational stigma and coping strategies of women engaged in the commercial sex industry: A study on the perception of “Kyaba-Cula Hostesses” in Japan[J]. Sex Roles, 2013, 69(1-2): 42–57. |

| [30] | Kammeyer-Mueller J D, Judge T A, Scott B A. The role of core self-evaluations in the coping process[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(1): 177–195. |

| [31] | Kreiner G E, Ashforth B E, Sluss D M. Identity dynamics in occupational dirty work: Integrating social identity and system justification perspectives[J]. Organization Science, 2006, 17(5): 619–636. |

| [32] | Lai J Y M, Chan K W, Lam L W. Defining who you are not: The roles of moral dirtiness and occupational and organizational disidentification in affecting casino employee turnover intention[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(9): 1659–1666. |

| [33] | Lai J Y M, Lam L W, Chan K W. How dirty is your job? The development and validation of the Perceived Work Dirtiness Scale[R]. The Academy of Management Annual Meeting, Montreal, 2010. |

| [34] | Little T D, Cunningham W A, Shahar G, et al. To parcel or not to parcel: Exploring the question, weighing the merits[J]. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 2002, 9(2): 151–173. |

| [35] | Löfstrand C H, Loftus B, Loader I. Doing “dirty work”: Stigma and esteem in the private security industry[J]. European Journal of Criminology, 2016, 13(3): 297–314. |

| [36] | Miller C T. Social psychological perspectives on coping with stressors related to stigma[A]. Levin S, Van Laar C. Stigma and group inequality[C]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. |

| [37] | Pinel E C. Stigma consciousness: The psychological legacy of social stereotypes[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 76(1): 114–128. |

| [38] | Pinel E C, Paulin N. Stigma consciousness at work[J]. Basic and Applied Social Psychology, 2005, 27(4): 345–352. |

| [39] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [40] | Rogers W M, Schmitt N. Parameter recovery and model fit using multidimensional composites: A comparison of four empirical parceling algorithms[J]. Multivariate Behavioral Research, 2004, 39(3): 379–412. |

| [41] | Schaubroeck J M, Lam L W, Lai J Y M, et al. Changing experiences of work dirtiness, occupational disidentification, and employee withdrawal[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(10): 1086–1100. |

| [42] | Schinkel S, Van Dierendonck D, Anderson N. The impact of selection encounters on applicants: An experimental study into feedback effects after a negative selection decision[J]. International Journal of Selection and Assessment, 2004, 12(1-2): 197–205. |

| [43] | Shantz A, Booth J E. Service employees and self-verification: The roles of occupational stigma consciousness and core self-evaluations[J]. Human Relations, 2014, 67(12): 1439–1465. |

| [44] | Tajfel H. Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations[M]. London: Academic Press, 1978. |

| [45] | Tajfel H, Turner J C. The social identity theory of intergroup behavior[A]. Worchen S, Austin W G. Psychology of intergroup relations[C]. Chicago: Nelson Hall, 1986. |

| [46] | Williams L J, Anderson S E. Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors[J]. Journal of Management, 1991, 17(3): 601–617. |