2020第42卷第7期

2.上海财经大学 信息管理与工程学院,上海 200433

2.School of Information Management & Engineering, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

在开放式创新的背景下,整合外部资源、引入利益相关者能力逐渐成为员工实现创新的重要途径(Chesbrough和Crowther,2010)。因此,面对日益动态化的市场环境,与顾客合作成为员工应对市场变化和保持创新优势的重要决策。例如,小米就派驻自己的员工到小米论坛担任论坛管理员,使得其与小米品牌的消费者能够充分交流。然而,在对员工创新行为进行研究时,多数学者将员工创新行为视为发生在组织内部的一系列行为的集合(Janssen,2005),对顾客在员工创新中所扮演的角色未能充分重视。事实上,作为创新的最直接评判者和受益者,顾客对于所接触员工的创新具有重要意义。

员工通过学习和转换外部的顾客知识而创造出有益于其创新的知识存量和流量(Joshi和Sharma,2004),并建立起以顾客为导向的创新实现体系(Karlsson和Skålén,2015)和以顾客为中心的亲密关系(Gremler和Gwinner,2000)。在员工和顾客持续接触和互动的情境下,顾客的涉入势必会对员工的创新态度和行为产生影响(Chan等,2010)。尽管已有部分学者尝试探讨顾客参与对员工创新的影响,但相关研究仍有以下几方面不足:第一,关于顾客参与和员工创新关系的结论不一致。例如,Li和Hsu(2018)的研究表明,顾客可以给员工带来异质性知识,使得员工的创新行为更易被激发,而刘德文和高维和(2019)发现,顾客参与会削弱员工的创新意愿。第二,仅将员工创新行为视为单维度变量。员工实施不同的创新行为需要不同的资源投入和认知水平(宋锟泰等,2019),不对创新行为进行划分不利于理论拓展和管理实践应用。第三,割裂了员工认知在顾客参与和员工创新关系中的作用。多数学者采用信息、知识和关系的角度来解释相应的影响机制(Joshi和Sharma,2004;Li和Hsu,2018),忽略了作为个体的员工的认知的重要性,从而不利于学术界正确区分顾客对员工创新和企业创新影响的差异。第四,忽视了影响的相应情境条件。个体特质差异是理解个体差异化行为的基础,缺少对个体变量的考虑,就难以回答为何对于同种前置条件,不同员工会采取不同的后续行为。

作为一种典型的组织外部信息源,顾客势必会使与其接触的员工产生主观上的工作压力(Kim等,2014)。工作压力是员工评估外界工作环境的一种方式,也是影响员工后续工作行为的重要认知因素(Selye,1965)。Cavanaugh等(2000)根据压力的相对作用结果,将压力划分为挑战性压力(challenge stress)和阻断性压力(hindrance stress)两种类型。其中,前者指个体感知到的对其职业成功有利的工作压力,该种压力会驱使个体表现出较高水平的积极主动行为;后者则指个体感知到的阻碍其职业成功的工作压力,该种压力会使得个体的行为表现出较高应对性。已有研究证实,顾客参与会改变员工已有的工作负荷认知(刘德文和高维和,2019),使得员工产生对压力的主观感知,进而对员工后续的压力应对策略产生影响。此外,压力认知交互作用理论(transactional theory of stress and coping)指出,个体的压力是外部环境刺激和个体特质交互产生的结果(Lazarus和Folkman,1984)。同一外部刺激会使得不同个体产生差异化的压力感知,调节聚焦是影响员工对外部应激源评估的重要个体差异因素(Sacramento等,2013;Byron等,2018)。综上,本文试图推进以下研究:其一,本文从挑战性压力和阻断性压力两个视角出发探讨顾客参与对员工两种创新行为产生影响的中介机制,旨在对积极路径和消极路径进行综合分析。其二,权变探讨的实质在于对边界条件的考虑,不仅顾客会影响企业员工的压力感知,个体特质也会激发员工的不同心理处理机制,使得员工产生对顾客参与的差异化感知。简而言之,本文解决的核心问题在于:对于企业来讲,作为“双刃剑”的顾客参与在什么情境下、通过什么路径影响员工创新行为。

本文的边际贡献如下:第一,本文较为系统地梳理了顾客参与和员工创新行为的复杂关系,统一了以往研究的分歧,丰富了员工创新行为的顾客层面驱动因素研究。第二,将个体压力认知和调节聚焦纳入顾客参与驱动员工创新行为的研究,阐明了员工的何种压力感知可以更好地帮助其实施创新行为以及调节聚焦如何发挥边界作用,拓展了员工压力识别和评估的研究框架,为后续员工和顾客关系研究提供了新视角。第三,在实践层面,本文也为企业更好地指导员工在工作场所实施创新行为提供了有益借鉴。

二、理论综述及研究假设(一)顾客参与对员工认知和行为影响的理论基础

顾客参与是指在产品设计、开发、生产和传递等过程中顾客的一种行为涉入(Chi等,2012),它存在于员工和顾客的持续互动过程中(Li和Hsu,2018)。例如,在定制化产品的开发阶段,顾客就产品如何设计向客户经理表达自己的建议和诉求。顾客参与既可能对员工产生有利结果(譬如,在员工与顾客互动过程中所形成的顾客—员工融洽关系能够帮助员工更好地完成工作任务和目标)(Gremler和Gwinner,2000),又可能对员工产生不利影响(譬如,为了服务甚至取悦顾客,员工需要付出额外的时间和精力来满足顾客的要求,从而工作不满意感提高)(Fang等,2015)。在顾客为王的时代,企业将顾客主权(customer sovereignty)视为服务顾客的标准,并奉行“顾客总是对的”的服务箴言(Reynolds和Harris,2006)。这使得员工在与顾客接触的过程中难以反驳顾客,须遵循顾客所提出的意见和观点开展工作。当员工的实际表达和内心所感产生差异时,他们便会产生情绪失调(emotional dissonance),这会进一步增加他们的工作压力(Holman,2003)。也有研究认为,在顾客参与的过程中,双方会增进对彼此的理解(Chen等,2015),员工亦可以感受到满足顾客需求的工作成就感(Yi等,2011),这些都会缓解员工在工作中所感受到的工作压力(Johnston等,1990)。随着二元压力框架的提出和运用(Cavanaugh等,2000;张勇等,2018),学者们开始关注外部工作要求对员工不同类型压力评估(挑战性压力 vs. 阻断性压力)的影响。例如,Geng等(2014)指出,对于直接面对顾客的一线员工而言,情绪劳动的类型决定了员工的压力评估策略。然而,总体上看,围绕顾客参与和员工二元压力感知的实证研究非常缺乏,还没有学者对上述关系进行理论解释和实证检验。

此外,顾客参与对员工创新的作用也开始受到学者们的关注,学者们就顾客参与和员工创造力、创新意愿和创新行为之间的关系展开了一定的研究。有学者指出顾客参与会给员工带来异质性知识,从而促进员工创造力的提高(Madjar和Ortiz-Walters,2008);也有学者从顾客满意的角度指出顾客参与对员工创新构念的产生和执行均有正向影响(张红琪和鲁若愚,2013)。然而,还有研究发现,顾客和员工存在着既有的知识结构差异,顾客参与反而会增加员工的工作负担,并打破员工既有的工作计划和安排,从而削弱其创新意愿(刘德文和高维和,2019),或者顾客的行为参与和员工创新行为之间并无显著的关系(Li和Hsu,2017)。本文认为,导致以上研究分歧的一个原因在于相关研究忽略了不同类型创新决定因素的差异。具体到员工的创新行为,鉴于个体表现和实施不同创新行为的动机不同(宋锟泰等,2019),顾客参与对不同类型员工创新行为的影响机制也可能存在差异。此外,以往研究在探索顾客参与和员工创新的关系时,并未考虑到员工自身对顾客参与的感知和评估存在差异。借鉴压力认知交互作用理论的核心观点,本文欲进一步探究员工的调节聚焦是否会影响员工的压力认知评估和后续创新行为。

不同于组织情境中的传统工作行为,员工的创新行为属于角色外行为(Anderson等,2014)。以往研究仅将员工创新行为视为一个单维度变量,近来的研究发现员工的创新行为包含着多个层次和方面(刘晔等,2018;宋锟泰等,2019)。从新颖性和激进性的角度来划分,员工的创新既包括绝对意义上的革命性创新,也包括新颖程度相对较低的增益式创新(Anderson等,2014)。Madjar等(2011)将员工在工作场所的创造力划分为突破性创造力和渐进性创造力。以操作性角度来看,作为创造力的具体实施和表现(Anderson等,2014),探索式创新行为和利用式创新行为的二维度划分更适用于对一般情境下的员工创新行为进行衡量(宋锟泰等,2019)。探索式创新行为指个体从事新产品、新服务、新流程探索等活动的行为;利用式创新行为则指个体从事改良当前已有产品、服务、流程等活动的行为。探索式创新行为和利用式创新行为的实施难度、风险和回报都有所差异(宋锟泰等,2019),员工在组织中从事这两种创新行为的动机也有所不同(Madjar等,2011;Gilson等,2012)。

(二)顾客参与对员工探索式/利用式创新行为的影响

顾客参与意味着顾客与员工进行持续不断的接触和互动(Kim和Yoon,2012)。作为一种来自于组织外的工作要求和信息来源,顾客必然会对员工创新行为的选择产生影响。首先,借鉴开放式创新理论的核心观点(Chesbrough和Crowther,2010),顾客提供了审视创新的不同视角和异质性知识输入(Madjar和Ortiz-Walters,2008)。员工可将来自顾客的知识纳入原有的知识体系,完成知识储量的提升(Meyer等,2015),并借由新的知识体系在工作中实施创新。但与此同时,顾客和员工存在着难以消除的结构性知识差异和知识冲突(Joshi和Sharma,2004),员工在短时间内吸收、整合和内化顾客的知识较为困难。此外,单个员工服务于多个顾客,不同顾客知识间的差异会进一步加大员工组合和吸收知识的难度(Homburg等,2009)。所以,这种内化程度较低的知识更有利于员工在工作中表现出利用式创新行为;而探索式创新行为需要高度集成化、系统化的知识(Guan和Liu,2016),这种碎片化的知识并不利于员工的该种创新行为(Singh,1998)。

其次,对于创新的执行者员工,工作中顾客的参与会占用其一定的工作资源(Fang等,2015)。根据资源保存理论(conservation of resource theory)的观点,员工总是存在保护自己的资源不再流失并积极获取外部资源的动机(Hobfoll,1989)。员工会预判后续工作行为所耗费资源的多寡并进行策略性安排。探索式创新行为需要员工投入大量资源,相比之下,利用式创新行为所耗费的时间和精力较少(Danneels,2002)。由于顾客参与耗费了部分资源,在选择实施何种创新行为时,员工就会偏好利用式创新行为,并排斥甚至拒绝探索式创新行为。

再次,顾客是员工创新行为的最终接受者和评价者(Madjar和Ortiz-Walters,2008)。利用式创新行为表现为在原有产品和服务的基础上进行微小改进。这种创新行为不仅满足了顾客的基本期待,同时也给顾客带来了超出期望的意外之喜(Oliver和Rust,1997)。与此相对,探索式创新行为表现为对原有产品和服务的革命性变革。这种突破性创新行为虽可能成功,但也有不被顾客认可和接受的风险(Hurmerinta等,2015)。因此,在顾客参与的条件下,员工更加倾向于表现出利用式创新行为而非探索式创新行为。综上,本文提出如下关于主效应的假设:

H1a:顾客参与对员工探索式创新行为存在显著的负向影响;

H1b:顾客参与对员工利用式创新行为存在显著的正向影响。

(三)顾客参与影响员工探索式/利用式创新行为的作用机制

顾客参与到员工的工作中来,围绕产品或服务相关事宜与员工开展沟通和互动,这实质上使得员工完成了对顾客参与这一活动的认知评估。本文认为,顾客参与和员工创新之间关系不一致的重要原因是两者之间存在着对立的中介变量(Lam等,2010),双方作用效果的相抵造成了自变量和因变量的关系不一致。经文献梳理发现,在以往关于顾客参与和员工创新的研究中,较少有学者从员工认知视角切入来探索两者之间的影响机制。因此,本文从员工的压力认知评价出发,以压力认知交互作用理论为切入点,在顾客参与和员工创新行为之间引入挑战性压力和阻断性压力的双重中介机制。

1.顾客参与对挑战性/阻断性压力的影响

压力是个体根据外部压力源所产生的应对性反应(张勇等,2018)。根据压力的相对属性,可将压力分为挑战性压力和阻断性压力两种类型(Cavanaugh等,2000;张勇等,2018),但到底何种外部刺激会引起个体的何种压力感知目前并无定论。早期的研究认为特定的压力源所引发的压力感知是类似的(LePine等,2004),因此对压力和压力源并不区分对待。后续研究发现,压力源不是应激反应的直接诱发条件,个体对压力源的挑战或阻断性评估决定了个体的反应结果,即个体将外部刺激视为何种类型的压力。认为同一应激源所引起的压力相同也不符合压力评估理论的原则(Webster等,2011)。压力认知交互作用理论认为,个体的压力评估可分为两个阶段:初次评估和二次评估(Lazarus和Folkman,1984)。前者决定着个体如何评估外部刺激,后者决定着评估后的策略行为选择。该理论认为初次评估位于个体压力认知评价的中心位置,是个体评估情境意义的重要方法。若个体感知情境能够让自己收获奖励(认可和表扬)和成长,其评估就属于挑战性评估(challenge appraisals);相对而言,阻断性评估(hindrance appraisals)则指个体感知到能够阻碍其目标实现和自我发展的潜在威胁。以上两种评估使得个体产生两种类型的压力感知(Skinner和Brewer,2002;Webster等,2011)。需要指出的是,挑战性评估和阻断性评估并不是互斥的。因此,个体对压力源的压力感知也可能是多重的,即对一种应激源,个体既感知到挑战性压力,也感受到阻断性压力(Webster等,2011)。

本文认为,顾客参与作为一种来自于组织之外的工作要求和信息来源,必然会给员工带来一定的工作压力(Hsieh和Yen,2005)。员工在与顾客的接触中形成对压力源的初次评估,并产生挑战性压力和阻断性压力两种压力感知。一方面,在满足顾客需求的过程中,员工产生高水平的自我效能感和工作实现感(Groth等,2009;Yi等,2011)。员工也可以学习到顾客的先进流程和技术,提升自己的工作技能,从而实现自我发展(Li和Hsu,2018)。另一方面,顾客参与实质上造成了主权的转移(Reynolds和Harris,2006),员工必须“压抑”自己的情绪来服务顾客。随着顾客参与的不断加深,这种真实自我和行为自我的差异引发员工对自我的道德判断和情绪抑郁,进而引发情绪衰竭(Brotheridge和 Grandey,2002)。此外,顾客参与亦会导致员工角色复杂性增加,并使得员工丧失部分工作自主权(Cadwallader等,2010;Kim等,2014)。由此,本文提出如下假设:

H2a:顾客参与对挑战性压力存在显著的正向影响;

H2b:顾客参与对阻断性压力存在显著的正向影响。

2.挑战性/阻断性压力对员工探索式/利用式创新行为的影响

在完成初次评估后,员工会根据评估结果进行二次评估(Lazarus和Folkman,1984)。挑战性压力虽然是一种压力,但它能够给员工带来潜在的发展和成长,并诱发个体的积极情绪和学习动机;阻断性压力不仅会给员工带来主观压力,还会在一定程度上抑制员工的自主发挥,损害员工的职业进步,甚至威胁员工的身心健康(LePine等,2014;张桂平和廖建桥,2015;Quade等,2017;张勇等,2018)。挑战性压力使得个体认为自己在工作中的付出会有所回报(张桂平和廖建桥,2015)。因而,在个体执行初次评估时,挑战性压力的评估结果会使员工对自己提出更高的要求,并以积极主动的方式去应对困难,投入全身心的精力去解决顾客的问题。即,在二次评估中,员工会选择用主动创新去回馈工作,而探索式创新行为和利用式创新行为正是其具象体现。相反,若个体在初次评估中将顾客参与与阻断性压力联系在一起,那么在二次评估中,他们就会选择以消极的方式去应对工作,进而不愿意进行创新。此外,借鉴自我决定理论的观点(Deci和Ryan,2004),挑战性压力能够激活员工的内在动机,使得个体根据自我潜能去从事有利于其发展的工作(如,创新),并在工作中获得自我满足;而阻断性压力使得员工缺乏自我效能和内在动机来应对压力(Mawritz等,2014),他们往往采取回避等方式来消除压力所产生的潜在威胁,从而在行为上表现得不愿创新。综上,本文提出如下假设:

H3a:挑战性压力对员工的探索式创新行为存在显著的正向影响;

H3b:挑战性压力对员工的利用式创新行为存在显著的正向影响。

H4a:阻断性压力对员工的探索式创新行为存在显著的负向影响;

H4b:阻断性压力对员工的利用式创新行为存在显著的负向影响。

3.挑战性/阻断性压力的中介作用

前文的分析表明,在顾客参与的情境中,员工对该刺激源形成压力的二阶段评估过程(Lazarus和Folkman,1984)。在第一阶段,员工会同时完成对顾客参与的双重评估,进而感知到挑战性压力和阻断性压力(Webster等,2011)。在第二阶段,挑战性压力感知促使员工在工作中积极挑战自我,积极主动实现创新;阻断性压力感知则消耗员工的内在动机,使得员工逃避创新(LePine等,2014;张桂平和廖建桥,2015)。基于此,本文提出以下假设:

H5a:挑战性压力在顾客参与与员工探索式/利用式创新行为的关系中起中介作用;

H5b:阻断性压力在顾客参与与员工探索式/利用式创新行为的关系中起中介作用。

(四)调节聚焦的调节作用

在员工评估压力的过程中,个体的特质亦和外部环境进行交互,影响着评估结果(Lazarus和Folkman,1984)。Byron等(2018)认为,评估外界应激会耗费个人资源。作为一种关注于个体目标实现方式选择和应对策略的自我调节方式,调节聚焦对于理解个体的自我资源分配和压力评估意义重大(Sacramento等,2013;Byron等,2018)。调节聚焦的不同决定了个体如何处理外部威胁,并产生相应的应对策略(Scholer和Higgins,2010)。一般来说,个体天生存在着两种调节聚焦类型(促进聚焦vs.防御聚焦)。这两种不同的自我调节类型决定着个体的认知风格和行为方式,也是影响员工如何整合、吸收和转换外部信息和实现目标的特质因素(Sacramento等,2013)。首先,促进聚焦的个体注重自我发展需求,愿意采用热情、开放和大胆的行为来趋近目标;防御聚焦的个体则注重现有的安全和稳定,从而在行为上表现出保守、谨慎和小心的特征(Friedman和Förster,2001;Higgins等,2001)。在风险偏好上,促进聚焦的员工积极拥抱变化并寻求冒险,防御聚焦的员工则试图规避冒进的风险(Lanaj等,2012;Jason和Geetha,2020)。促进聚焦的员工秉持开放进取的心态,更容易将外部的顾客参与视为一种积极的挑战,并愿意接受顾客的“指导”,进而积极地提升自己的知识技能,将服务顾客和满足顾客需求看成自己的“分内之事”。在该种情境下,员工更倾向于将顾客参与和挑战性压力联系在一起。相反,防御聚焦的员工更倾向于将顾客参与视为对自己原有工作程序的干扰,继而产生背离、不满等消极情绪(Byron等2018;Jason和Geetha,2020)。因此,防御聚焦的员工更倾向于将顾客参与和阻断性压力关联在一起。此外,从信息处理的认知过程来看,促进聚焦的个体采用启发式信息处理方式,采用全局观进行关联处理(Sacramento等,2013)。他们更容易找到顾客所提供的信息和已有认知元素之间的共性,建立起彼此的关联,更可能主动接纳顾客的信息,使得顾客参与能够激发挑战性压力感知。而防御聚焦的员工则使用局部观的视角去看待外部信息,这使得他们更容易忽略信息的共性(Sacramento等,2013),并具象地将顾客信息与被动接收相联系,从而激发阻断性压力感知。综上,员工的调节聚焦类型使得员工拥有不同的风险偏好和认知方式,从而使员工的压力评估产生一定差异。因此,本文提出如下假设:

H6a:调节聚焦调节顾客参与与挑战性压力之间的关系,相比于防御聚焦,在促进聚焦情境中,顾客参与对挑战性压力的正向影响更强;

H6b:调节聚焦调节顾客参与与阻断性压力之间的关系,相比于促进聚焦,在防御聚焦情境中,顾客参与对阻断性压力的正向影响更强。

在以上论述中,本文假定:一是顾客参与对探索式创新行为和利用式创新行为具有差异化影响;二是挑战性/阻断性压力会中介顾客参与和探索式/利用式创新行为的关系;三是调节聚焦会调节顾客参与和挑战性/阻断性压力的关系。即,顾客参与会让员工感受到两种类型的压力,继而对个体的创新动机和需求产生差异化影响(Coelho等,2011)。本文进一步认为,促进聚焦的员工更容易看到事物的有利方面(Higgins,1997)。例如,在工作中接受需求端的信息有利于快速适应环境,有助于自身的成长和发展。于是,他们更愿意追求顾客参与带来的积极结果,并产生挑战性压力感知。当他们的认知形成后,他们就更愿意秉持它去规划自己的后续行为。因此,促进聚焦会强化挑战性压力在顾客参与与员工创新行为关系中的中介作用。与此相对,防御聚焦的员工更容易关注事物所带来的潜在不利后果(Higgins,1997)。例如,顾客经常在工作时间之外提要求等,使得员工感知到阻断性压力,并进一步选择接受常规性工作而非进行创新。调节聚焦通过影响员工对顾客参与的感知而影响员工形成的主观压力认知,并进一步影响后续创新行为。因此,本文提出以下假设:

H7:调节聚焦分别调节挑战性压力和阻断性压力在顾客参与与员工探索式和利用式创新行为之间的中介作用。当员工呈促进聚焦时,挑战性压力的中介作用更强;相反,当员工呈防御聚焦时,阻断性压力的中介作用更强。

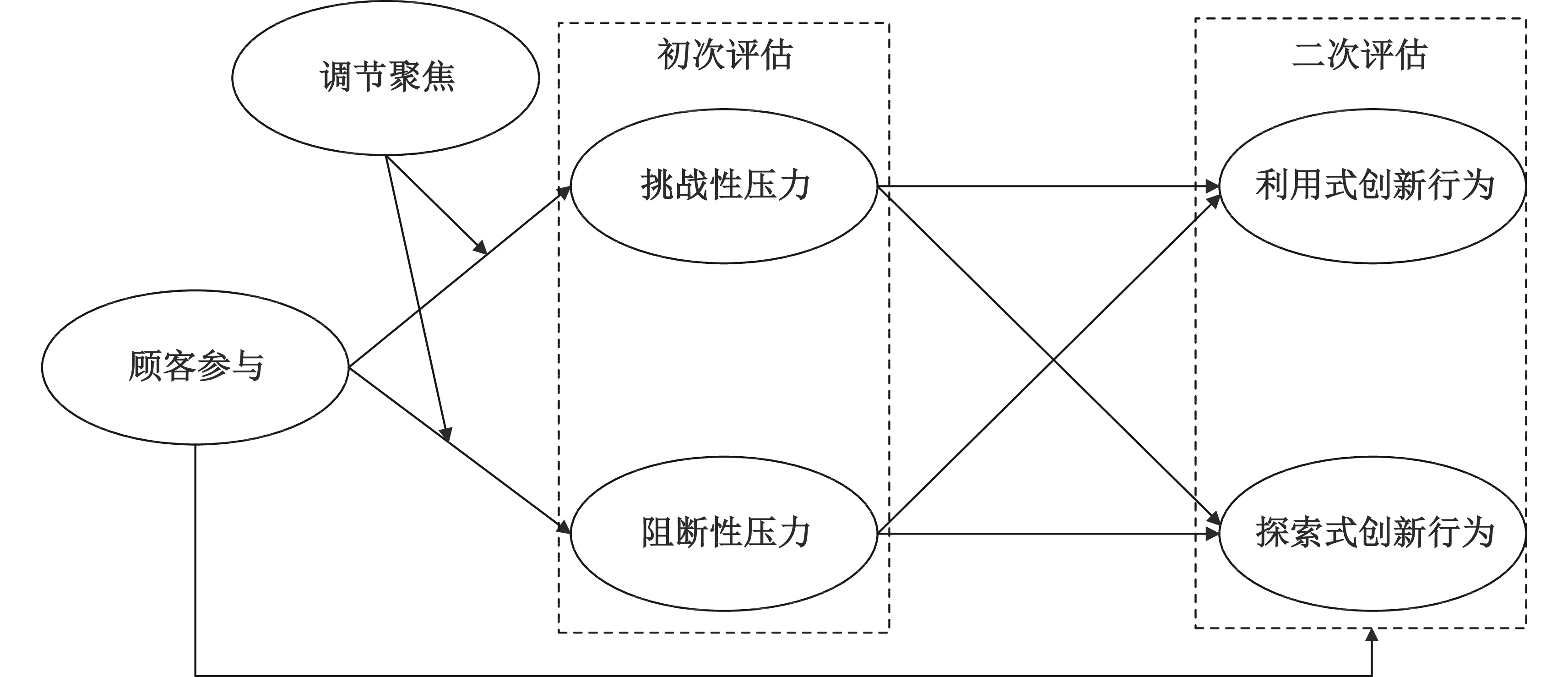

本文拟检验的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 本文的理论模型 |

(一)样本选取与数据收集

参考以往研究的样本性质,并结合调研的便利性,本文将研究样本锁定为上海市和安徽省的高新技术企业。企业主要分布在电子信息技术、新材料技术和能源及节能技术等行业。高新技术企业要以高新技术前沿为突破口打造具有创新性的产品,产品结构较为复杂,新产品开发往往要为客户量身定制,这其中涉及高强度的员工和顾客之间的互动,因此符合本文的研究情境。考虑到企业高层员工较少与顾客进行直接的实地接触,本文将研究对象限定为企业的中基层员工,包括研发、营销人员等,问卷全部采用自我汇报的形式。正式问卷分两次发放,相隔时间为15个工作日左右。第一次于2019年6月中下旬发放,此次收集了本研究的控制变量、顾客参与和调节聚焦。共发出问卷360份,收回问卷324份。接下来,在2019年7月上旬邀请这些受访者参与第二次问卷填写,本次收集了挑战性/阻断性压力和探索式/利用式创新行为信息,共收回问卷298份。之后,按照如下标准进行问卷剔除:中途更换工作或辞职、某一单个选项过多、答案呈现某种规律(S、I和Z型)。最终,本文共得到有效问卷271份。问卷填答者的人口统计学信息特征如下:性别方面,女性占比55%,男性占比45%;年龄方面,25岁及以下占比15.5%,26—35岁占比52.4%,36—45岁占比9.2%,46—55岁占比5.9%,56岁及以上占比17.5%;学历方面,专科以下占比4.8%,专科占比13.3%,本科占比48%,硕士及以上占比33.9%;工龄方面,5年及以下占比31.4%,6—10年占比38.7%,11—15年占比15.5%,16—20年占比10.3%,21年及以上占比4.1%。此外,职级方面,普通员工占比39.9%,基层管理者占比43.5%,中层管理者占比16.6%;岗位方面,研发人员占比29.5%,营销人员占比30.3%,行政人员占比12.9%,生产人员占比16.6%,财务人员占比6.3%,其他占比4.4%;企业性质方面,国有企业占比17.0%,民营企业占比45.4%,三资企业占比32.5%,其他占比5.2%。

(二)变量测量

本文所采用的量表都参考既往的成熟研究,均具有较高的信度和效度,并且已有中国学者将其用于研究。为了保证测量的有效性,本文的英语量表题项为了避免语义偏差都采用了翻译和回译程序。此外,考虑到量表在本文研究情境中的适用性以及问卷对于被试的可理解性,在正式调研之前针对部分样本企业的员工进行了焦点小组访谈和小范围预测试,同时咨询了相关学者和经理人员的意见,并根据其意见及预调研的结果对问卷的一些措辞、语句等进行了适当调整和删除。由于问卷均由员工进行自我汇报,本文采用了两阶段调研的方法,并对每次填写的员工按照手机号码进行匹配。所有量表均采用Likert 7点设计,1表示非常不符合,7表示非常符合。

(1)顾客参与。顾客参与的测量借鉴了Fang(2008)以及Li和Hsu(2017)的研究,本文为其设计了面向员工的4题项量表,代表性题项为“在工作中,顾客经常给我提供相关信息”“在工作中,顾客的参与或者介入对我来说起到一定作用”等。量表的信度系数Cronbach’s α为0.843,组合信度系数ρc为0.847。

(2)调节聚焦。调节聚焦的测量采用了Higgins等(2001)开发的RFQ量表,该量表在既往研究中较好地测量了个体的两种调节聚焦倾向,并在中国被试中得到较好的应用(汪旭晖和张其林,2017)。其中促进聚焦有6个题项,防御聚焦有5个题项。促进聚焦的代表性题项为“与大多数人相比,我总是无法获得生活以外想要的东西”“我经常去完成让我感到刺激的工作,哪怕它很困难”等;防御聚焦的代表性题项为“在成长的过程中,我曾经做出父母不能容忍的事”“在成长的过程中,我经常令我的父母感到不安”等。促进聚焦和防御聚焦的Cronbach’s α系数分别为0.885和0.943,组合信度系数ρc分别为0.885和0.943。

(3)挑战性压力和阻断性压力。挑战性压力和阻断性压力的测量借鉴了Cavanaugh等(2000)在研究中所使用的11题项量表。该量表已经得到中国研究者的认可(张桂平和廖建桥,2015)。挑战性压力有6个题项,阻断性压力有5个题项。其中挑战性压力的代表性题项为“我有太多的工作任务和安排”“我在工作中花费了较多时间”等;阻断性压力的代表性题项为“我无法清楚理解对我工作的期望”“我的工作似乎没有什么前途”等。挑战性压力和阻断性压力的Cronbach’s α系数分别为0.877和0.860,组合信度系数ρc分别为0.877和0.861。

(4)探索式创新行为和利用式创新行为。探索式创新行为和利用式创新行为的测量借鉴了宋锟泰等(2019)基于Janssen等(2006)的研究所开发的量表。其中探索式创新行为和利用式创新行为各包含5个题项。探索式创新行为的代表性题项为“我会在工作中试验新的产品和服务”“我会试图将新的产品和服务进行商业化”等;利用式创新行为的代表性题项为“我会试图推广现有产品和服务在多个领域的适用性”“我经常对现有产品和服务进行有益的补充”等。本文中,探索式创新行为和利用式创新行为的Cronbach’s α系数分别为0.953和0.854,组合信度系数ρc分别为0.953和0.855。

(5)控制变量。借鉴以往研究员工创新行为文献的做法,本文将四个人口统计学变量(性别、年龄、学历和工龄)以及职级、岗位和企业性质作为控制变量引入。已经有研究证实这些变量会对员工的创新行为产生一定影响(Anderson等,2014;朱瑜等,2015)。

四、数据分析和假设检验(一)验证性因子分析

首先,本文对数据进行峰度与偏态检验,结果显示各个数据点较为均匀地分布在正态分布线,这说明各个变量基本符合正态分布的基本要求。本文对所涉及的七个主要变量进行验证性因子分析,以判断各个条目和变量之间是否具有良好的拟合度,并将七因子模型拟合指数与其他竞争模型进行比较,选出最优模型,分析结果如表1所示。从表1中可知,七因子模型的各项拟合指标[χ2(573)=737.52,CFI=0.973,TLI=0.970,SRMR=0.045,RMSEA=0.033]均优于其他模型,说明该模型拟合效果最好,继而可判定各变量之间的结构效度较好。其次,从标准化因子荷载来看,各测量变量的标准化因子荷载都远远高于学术界既定的标准0.45,且对应的t值也都大于1.96。各变量的CR值和Cronbach’s α系数都远高于以往学者所一致认可的最低门槛值0.7。据此可以得出,本文的量表具有较好的信度。最后,通过计算,各变量的AVE值处于0.526—0.805之间,大于0.5的门槛值。各变量之间的相关系数列于表2之中。对比相关系数和各变量AVE值的平方根可以发现,AVE值的平方根均大于该变量与其他变量的相关系数值。这说明,各变量具有良好的区分效度。

| 模型组合 | χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | SRMR | RMSEA |

| 七因子(CP、PMF、PVF、CS、HS、ERI、EII) | 737.52 | 573 | 1.29** | 0.973 | 0.970 | 0.045 | 0.033 |

| 六因子(CP、PMF+PVF、CS、HS、ERI、EII) | 1416.35 | 579 | 2.45** | 0.862 | 0.849 | 0.087 | 0.073 |

| 六因子(CP、PMF、PVF、CS+HS、ERI、EII) | 1403.07 | 579 | 2.42** | 0.864 | 0.852 | 0.107 | 0.072 |

| 六因子(CP、PMF、PVF、CS、HS、ERI+EII) | 1377.55 | 579 | 2.38** | 0.868 | 0.856 | 0.107 | 0.071 |

| 五因子(CP、PMF+PVF、CS+HS、ERI、EII) | 2078.99 | 584 | 3.56** | 0.753 | 0.733 | 0.129 | 0.097 |

| 五因子(CP、PMF+PVF、CS、HS、ERI+EII) | 2056.34 | 584 | 3.52** | 0.756 | 0.737 | 0.130 | 0.096 |

| 五因子(CP、PMF、PVF、CS+HS、ERI+EII) | 1900.96 | 584 | 3.26** | 0.767 | 0.749 | 0.137 | 0.094 |

| 四因子(CP、PMF+PVF、CS+HS、ERI+EII) | 2666.08 | 588 | 4.53** | 0.656 | 0.632 | 0.155 | 0.114 |

| 单因子(CP+PMF+PVF+CS+HS+ERI+EII) | 4846.18 | 594 | 8.16** | 0.297 | 0.254 | 0.197 | 0.163 |

| 衡量标准 | − | − | <3 | >0.9 | >0.9 | <0.07 | <0.08 |

| 注:N=271;**p<0.01(双侧);CP代表顾客参与,PMF代表促进聚焦,PVF代表防御聚焦,CS代表挑战性压力,HS代表阻断性压力,ERI代表探索式创新行为,EII代表利用式创新行为,下同。受篇幅限制,所有因子模型并未完全汇报,全部模型中,七因子模型拟合效果最佳。 | |||||||

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1.SEX | − | ||||||||||

| 2.AGE | −0.062 | − | |||||||||

| 3.EDU | −0.069 | −0.042 | − | ||||||||

| 4.TEN | 0.116 | 0.167** | −0.178** | − | |||||||

| 5.CP | −0.075 | 0.114 | 0.177** | 0.019 | 0.750 | ||||||

| 6.PMF | −0.098 | 0.089 | 0.033 | −0.039 | −0.006 | 0.759 | |||||

| 7.PVF | −0.033 | 0.058 | 0.067 | −0.056 | −0.033 | 0.306** | 0.876 | ||||

| 8.CS | −0.019 | 0.042 | 0.066 | −0.021 | 0.313** | −0.05 | −0.043 | 0.725 | |||

| 9.HS | −0.03 | 0.054 | 0.067 | −0.002 | 0.325** | −0.125* | −0.034 | 0.018 | 0.738 | ||

| 10.EII | −0.02 | 0.07 | 0.01 | −0.002 | 0.332** | 0.035 | 0.003 | 0.460** | −0.262** | 0.746 | |

| 11.ERI | 0.071 | −0.049 | −0.011 | −0.027 | −0.355** | 0.097 | 0.046 | −0.365** | −0.335** | −0.148* | 0.897 |

| 平均值 | 0.450 | 2.565 | 3.111 | 2.170 | 4.526 | 4.424 | 4.460 | 4.308 | 4.075 | 3.835 | 3.180 |

| 标准差 | 0.498 | 1.303 | 0.809 | 1.106 | 1.353 | 1.068 | 1.406 | 1.268 | 1.156 | 0.987 | 1.382 |

| 注:*p<0.05(双侧),**p<0.01(双侧),下同;皮尔逊相关系数在矩阵下三角;主变量AVE值的平方根在对角线上。 | |||||||||||

(二)共同方法偏差检验

由于本文所涉及的变量都由同一被试填写,虽然在填写问卷前明确告知被试问卷只用于学术研究且分两阶段填写,但本文在严格意义上不属于纵贯研究,存在共同方法偏差问题。为了检验该问题是否严重,本文采取以下几种方法:第一,采取经典的哈曼单因子检验。放入所有潜变量进行未做旋转的因子分析,观测第一个析出的主成分是否低于50%。结果显示,第一个主成分解释占20.12%,因此哈曼单因子测试通过。第二,通过各潜变量的相关系数来判断是否存在严重的共同方法偏差问题。如果各潜变量的相关系数超过0.9,便认为共同方法偏差问题较为严重;若各潜变量的相关系数低于0.9,则说明共同方法偏差问题可以接受。由表2可知,本文各潜变量的相关系数均未超过该标准。第三,参考Podsakoff等(2003)的研究,本文中单因子模型拟合效果最差,七因子模型拟合效果最佳且明显优于其他模型,据此可判断本文的共同方法偏差问题在可容忍的范围之内。第四,本文又进一步采取了“控制未测单一方法潜因子法”,在使全部条目附载到原有变量的同时,还使这些条目负载到一个共同变量上,以对比控制共同方法因子之后的模型拟合是否比原模型更优。对比两个模型检验,结果发现,控制共同方法因子之后的模型拟合指数良好(χ2/df=1.159,CFI=0.986,TLI=0.983,SRMR=0.042,RMSEA=0.024),相比于七因子模型的拟合指数(参见表1)可发现,SRMR和RMSEA的差异均小于0.01,且CFI和TLI的差异小于0.02。因此,可以说控制共同方法偏差的模型并没有显著优于原模型。综上,可以判定本研究中的变量之间没有严重的共同方法偏差。

(三)描述性统计

表2列出了除职级、企业性质和岗位这三个分类变量之外其他变量的相关系数、均值和标准差。从表2中易得,顾客参与和挑战性压力(r=0.313,p<0.01)、阻断性压力(r=0.325,p<0.01)、利用式创新行为(r=0.332,p<0.01)都显著正相关,但和探索式创新行为(r=−0.355,p<0.01)显著负相关。挑战性压力和利用式创新行为(r=0.460,p<0.01)显著正相关,但和探索式创新行为(r=−0.365,p<0.01)显著负相关。阻断性压力和利用式创新行为(r=−0.262,p<0.01)、探索式创新行为(r=−0.335,p<0.01)均显著负相关。除了挑战性压力和探索式创新行为的相关关系未满足理论预期外,其余变量之间的关系与预期一致,这为本文进一步的假设验证奠定了基础。

(四)假设检验

1.主效应和中介效应检验

本文的主效应检验如表3所示,在控制了四个人口统计学变量及职级、企业性质和岗位之后,顾客参与对利用式创新行为存在显著的正向影响(β=0.218,p<0.01,模型3),对探索式创新行为存在显著的负向影响(β=−0.369,p<0.01,模型7),假设H1a、H1b得证。顾客参与对挑战性压力(β=0.262,p<0.01,模型1)和阻断性压力(β=0.279,p<0.01,模型2)都存在显著的正向影响,假设H2a、H2b得证。挑战性压力对利用式创新行为(β=0.283,p<0.01,模型4)和探索式创新行为(β=−0.314,p<0.01,模型8)分别存在显著的正向和负向影响,假设H3a未得证,假设H3b得证。阻断性压力对利用式创新行为(β=−0.332,p<0.01,模型5)和探索式创新行为(β=−0.280,p<0.01,模型9)都存在显著的负向影响,假设H4a、H4b得证。

从中介效应检验来看,从模型4和模型5可知,在模型中加入了挑战性压力和阻断性压力后,两者均对员工利用式创新行为产生了显著的正向或负向影响(β=0.283,p<0.01;β=−0.332,p<0.01),并且顾客参与的直接效应依然显著。在模型6中,顾客参与(β=0.236,p<0.01)、挑战性压力(β=0.257,p<0.01)和阻断性压力(β=−0.306,p<0.01)对员工利用式创新行为的影响均显著。据上,可判定挑战性压力和阻断性压力在顾客参与和员工利用式创新行为的关系中起部分中介作用。同理,根据模型7—模型10的结果,两者在顾客参与和探索式创新行为的关系中也起部分中介作用。表3的下半部分显示了Bootstrap检验的结果,从该表中可得挑战性压力和阻断性压力在顾客参与和探索式/利用式创新行为的关系中存在部分中介效应(中介效应的置信区间均不包含0,且自变量对因变量的直接效应依然存在),假设H5a得到部分证实,假设H5b完全得证。

| DV | CS | HS | EII | ERI | |||||||||||||||||

| 模型 1 | 模型 2 | 模型 3 | 模型 4 | 模型 5 | 模型 6 | 模型 7 | 模型 8 | 模型 9 | 模型10 | ||||||||||||

| 性别 | 0.007

(0.150) |

−0.038

(0.138) |

0.039

(0.114) |

0.037

(0.106) |

0.027

(0.105) |

0.026

(0.098) |

0.163

(0.164) |

0.165

(0.157) |

0.152

(0.159) |

0.153

(0.151) |

|||||||||||

| 年龄 | 0.011

(0.059) |

0.015

(0.054) |

0.021

(0.045) |

0.018

(0.042) |

0.026

(0.041) |

0.023

(0.038) |

0.014

(0.064) |

0.017

(0.061) |

0.018

(0.062) |

0.022

(0.059) |

|||||||||||

| 学历 | 0.031

(0.094) |

0.009

(0.086) |

−0.052

(0.071) |

−0.061

(0.066) |

−0.049

(0.066) |

−0.058

(0.061) |

0.092

(0.102) |

0.102

(0.098) |

0.094

(0.100) |

0.105

(0.095) |

|||||||||||

| 工龄 | −0.017

(0.070) |

−0.024

(0.064) |

0.007

(0.053) |

0.011

(0.050) |

−0.001

(0.049) |

0.003

(0.046) |

−0.022

(0.076) |

−0.027

(0.073) |

−0.028

(0.074) |

−0.035

(0.071) |

|||||||||||

| CP | 0.262** (0.057) |

0.279** (0.052) |

0.218** (0.043) |

0.144** (0.042) |

0.311** (0.042) |

0.236** (0.041) |

−0.369** (0.062) |

−0.287** (0.062) |

−0.291** (0.063) |

−0.192** (0.063) |

|||||||||||

| CS | 0.283** (0.044) |

0.257** (0.041) |

−0.314** (0.066) |

−0.341** (0.063) |

|||||||||||||||||

| HS | −0.332** (0.047) |

−0.306** (0.044) |

−0.280** (0.072) |

−0.314** (0.069) |

|||||||||||||||||

| R2 | 0.156 | 0.137 | 0.192 | 0.304 | 0.323 | 0.414 | 0.155 | 0.225 | 0.202 | 0.284 | |||||||||||

| Adj.R2 | 0.107 | 0.086 | 0.145 | 0.260 | 0.280 | 0.375 | 0.105 | 0.176 | 0.152 | 0.236 | |||||||||||

| F | 3.15** | 2.70** | 4.05** | 6.94** | 7.57** | 10.52** | 3.11** | 4.61** | 4.02** | 5.91** | |||||||||||

| 中介效应的Bootstrap分析 | |||||||||||||||||||||

| EII | ERI | ||||||||||||||||||||

| Effect | SE | LLCI | ULCI | Effect | SE | LLCI | ULCI | ||||||||||||||

| 直接效应 | 0.236 | 0.041 | 0.156 | 0.316 | 直接效应 | −0.192 | 0.063 | −0.316 | −0.069 | ||||||||||||

| 间接效应 | 间接效应 | ||||||||||||||||||||

| 总中介效应 | −0.018 | 0.032 | −0.087 | 0.040 | 总中介效应 | −0.177 | 0.039 | −0.262 | −0.109 | ||||||||||||

| CS | 0.067 | 0.018 | 0.034 | 0.108 | CS | −0.089 | 0.027 | −0.149 | −0.044 | ||||||||||||

| HS | −0.085 | 0.025 | −0.141 | −0.045 | HS | −0.088 | 0.027 | −0.147 | −0.041 | ||||||||||||

| 注:上表为将职级、岗位和企业性质以哑变量纳入回归的结果,下同。 | |||||||||||||||||||||

2.调节效应和被调节的中介效应检验

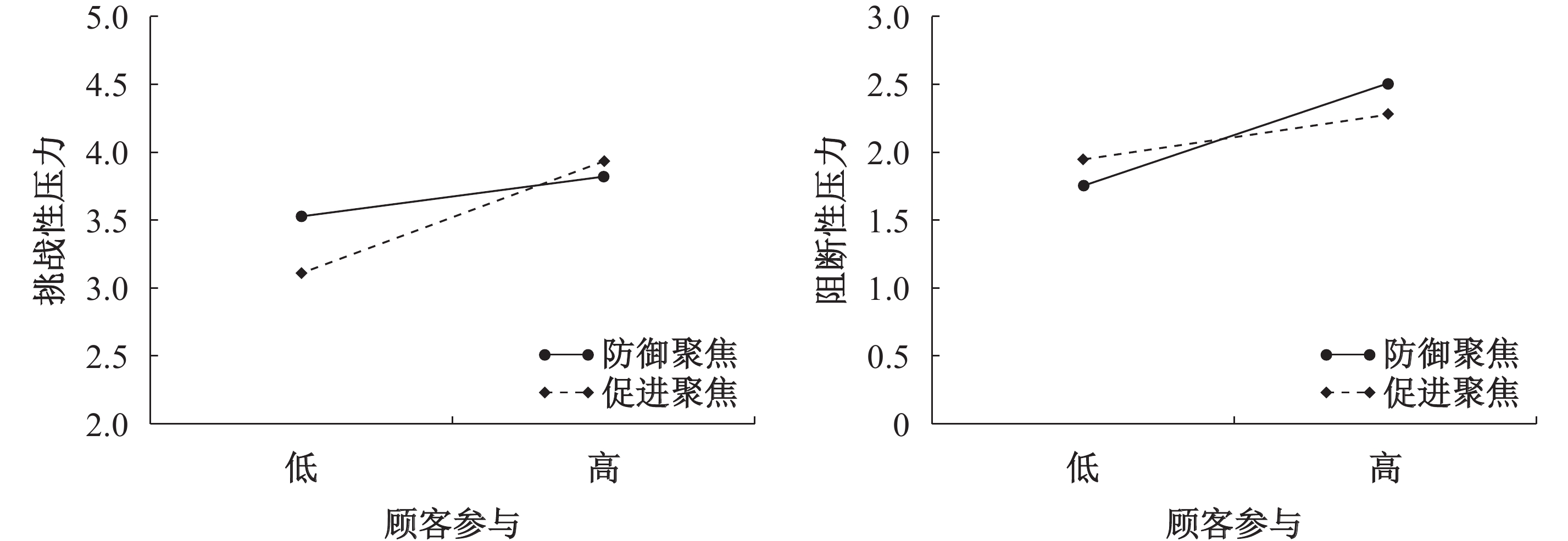

在正式进行检验之前,为了区分被试个体的调节聚焦类型(促进聚焦vs.防御聚焦),本文手工计算了促进聚焦六个题项和防御聚焦五个题项的平均差异,即用前者的均值减去后者的均值。然后,本文将该差异值作为调节聚焦的分类值,将分类值大于中位数的样本作为促进聚焦组(编码为1),将分类值小于中位数的样本作为防御聚焦组(编码为0)。该种依据RFQ量表以中位数区分个体调节聚焦类型的方法已经在包括中国被试在内的个体行为领域广泛运用(Lockwood等,2002;Zhao和Pechmann,2007;汪旭晖和张其林,2017;Craciun,2018),具有一定的稳健性和可复制性。表4显示了调节聚焦的调节作用检验结果。与模型11相比,模型12加入的顾客参与和调节聚焦类型交互项对员工挑战性压力存在显著正向影响(β=0.265,p<0.01),说明调节聚焦类型在顾客参与和挑战性压力的关系中存在调节效应。同理,调节聚焦在顾客参与和阻断性压力的关系中也存在调节作用(β=−0.204,p<0.01)。为了进一步说明调节作用,本研究绘制了如图2所示的调节效应图,并进行了分组回归检验。图2表明,对促进聚焦的员工而言,顾客参与对挑战性压力的积极作用较强,且对阻断性压力的积极作用较弱;对防御聚焦的员工而言,顾客参与对阻断性压力的正向影响更大,对挑战性压力的正向影响相对较小。同时,从表4可知,对防御聚焦的员工而言,顾客参与对阻断性压力的影响较强(β=0.376,p<0.01),而对挑战性压力的影响相对较弱(β=0.156,p<0.05);对促进聚焦的员工来说,顾客参与使得其在工作中形成了挑战性压力(β=0.484,p<0.01),同时对阻断性压力的影响较弱(β=0.157,p<0.05)。SUEST检验结果显示,分组回归的系数差异显著。综上,假设H6a、H6b得证。

| DV | CS | HS | EII | ERI | ||||

| 模型11 | 模型12 | 模型13 | 模型14 | 模型15 | 模型16 | 模型17 | 模型18 | |

| 性别 | 0.007

(0.150) |

0.036

(0.149) |

−0.038

(0.139) |

−0.060

(0.138) |

0.040

(0.114) |

0.068

(0.113) |

0.163

(0.164) |

0.137

(0.164) |

| 年龄 | 0.008

(0.059) |

0.005

(0.058) |

0.015

(0.054) |

0.017

(0.054) |

0.019

(0.045) |

0.017

(0.044) |

0.014

(0.064) |

0.016

(0.064) |

| 学历 | 0.026

(0.094) |

0.036

(0.093) |

0.008

(0.087) |

0.000

(0.086) |

−0.054

(0.072) |

−0.044

(0.070) |

0.092

(0.103) |

0.083

(0.102) |

| 工龄 | −0.016

(0.070) |

−0.020

(0.069) |

−0.024

(0.065) |

−0.021

(0.064) |

0.007

(0.053) |

0.003

(0.052) |

−0.022

(0.076) |

−0.018

(0.076) |

| CP | 0.266** (0.057) |

0.148** (0.074) |

0.280** (0.052) |

0.370** (0.069) |

0.219** (0.043) |

0.103* (0.056) |

−0.370** (0.062) |

−0.261** (0.082) |

| RF | −0.149

(0.150) |

−0.150

(0.149) |

−0.016

(0.139) |

−0.016

(0.138) |

−0.056

(0.115) |

−0.057

(0.113) |

0.013

(0.164) |

0.014

(0.163) |

| CP×RF | 0.265** (0.110) |

−0.204** (0.102) |

0.263** (0.083) |

−0.245** (0.121) |

||||

| R2 | 0.159 | 0.178 | 0.137 | 0.151 | 0.193 | 0.224 | 0.155 | 0.168 |

| Adj.R2 | 0.107 | 0.123 | 0.083 | 0.094 | 0.142 | 0.172 | 0.102 | 0.112 |

| F | 3.01** | 3.23** | 2.52** | 2.64** | 3.80** | 4.30** | 2.91** | 3.01** |

| 分组回归系数及SUEST检验 | ||||||||

| 调节聚焦 | CP→CS | T value | CP→HS | T value | CP→EII | T value | CP→ERI | T value |

| 促进聚焦 | 0.484** (0.084) |

5.79 | 0.157* (0.079) |

2.00 | 0.399** (0.064) |

6.24 | −0.543** (0.093) |

−5.80 |

| 防御聚焦 | 0.156* (0.077) |

2.02 | 0.376** (0.072) |

5.19 | 0.119* (0.058) |

2.05 | −0.254** (0.085) |

−2.99 |

| χ2(1) | 10.49** | 4.54* | 11.66** | 6.85** | ||||

|

| 图 2 调节聚焦的调节效应图(一) |

表5显示了用Bootstrap方法进行的被调节的中介效应检验结果。当员工呈促进聚焦时,在顾客参与和利用式创新行为的关系中,挑战性压力的中介效应为0.106,CI=[0.055,0.172];而当员工呈防御聚焦时,挑战性压力的中介效应仅为0.038,CI=[−0.003,0.080];且两者的差异显著(β=0.068,CI=[0.012,0.142])。由此可得,调节聚焦调节了挑战性压力在顾客参与和利用式创新行为之间的关系。当员工呈促进聚焦时,在顾客参与和利用式创新行为的关系中,阻断性压力的中介效应为−0.051,CI=[−0.110,−0.001];而当员工呈防御聚焦时,阻断性压力的中介效应更大,为−0.113,CI=[−0.185,−0.059];且两者的差异显著(β=0.062,CI=[0.002,0.141])。由此可得,调节聚焦调节了阻断性压力在顾客参与和利用式创新行为之间的关系。遵循以上检验逻辑,从表5的下半部分可得,调节聚焦调节了挑战性压力和阻断性压力在顾客参与和探索式创新行为之间的中介作用。当员工呈促进聚焦时,挑战性压力在顾客参与和探索式创新行为之间发挥更大的中介作用;当员工呈防御聚焦时,阻断性压力在顾客参与和探索式创新行为之间发挥更大的中介作用。综上,假设H7得证。

| EII | |||||||||

| 调节聚焦 | CS间接效应 | SE | LLCI | ULCI | 调节聚焦 | HS间接效应 | SE | LLCI | ULCI |

| 促进聚焦 | 0.106 | 0.029 | 0.055 | 0.172 | 促进聚焦 | −0.051 | 0.028 | −0.110 | −0.001 |

| 防御聚焦 | 0.038 | 0.020 | −0.003 | 0.080 | 防御聚焦 | −0.113 | 0.032 | −0.185 | −0.059 |

| Diff | 0.068 | 0.033 | 0.012 | 0.142 | Diff | 0.062 | 0.035 | 0.002 | 0.141 |

| ERI | |||||||||

| 调节聚焦 | CS间接效应 | SE | LLCI | ULCI | 调节聚焦 | HS间接效应 | SE | LLCI | ULCI |

| 促进聚焦 | −0.141 | 0.041 | −0.233 | −0.071 | 促进聚焦 | −0.052 | 0.031 | −0.122 | −0.003 |

| 防御聚焦 | −0.051 | 0.029 | −0.112 | 0.001 | 防御聚焦 | −0.116 | 0.033 | −0.186 | −0.058 |

| Diff | −0.091 | 0.043 | −0.186 | −0.015 | Diff | 0.064 | 0.035 | 0.003 | 0.141 |

3.进一步的分析

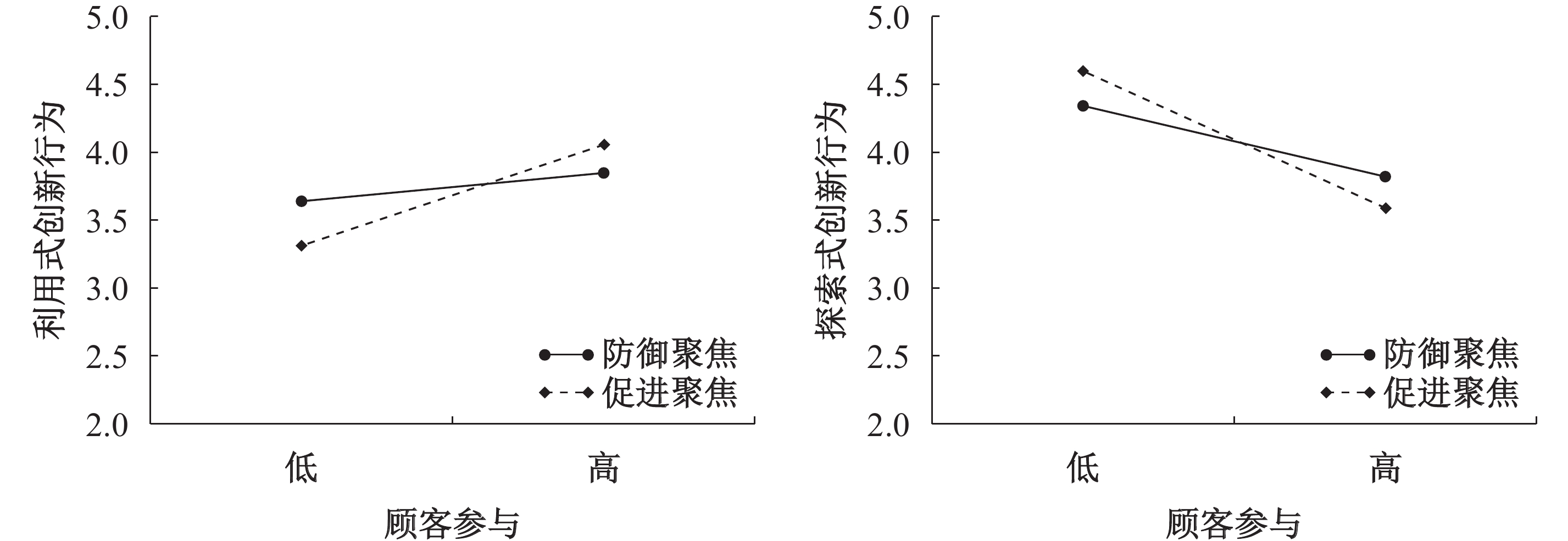

虽然本文没有直接假设调节聚焦在顾客参与和探索式/利用式创新行为之间的关系,但为了使研究结果更进一步,在以上分析的基础上,本文继而检验调节聚焦在上述变量关系中的调节作用。从表4可得,顾客参与和调节聚焦交互项对员工利用式创新行为存在显著正向影响(β=0.263,p<0.01),说明调节聚焦在顾客参与和员工利用式创新行为的关系中存在调节效应。同理,调节聚焦在顾客参与和探索式创新行为的关系中也存在调节作用(β=−0.245,p<0.01)。从表4的右下部分可得,分组回归中两组差异的卡方检验显著。员工调节聚焦类型不同,顾客参与对两种创新行为的影响作用就不同。本文也绘制了如图3所示的调节效应示意图。从图3可得,对于促进聚焦的员工而言,顾客参与对利用式创新行为的积极作用较强,且对探索式创新行为的抑制作用也较大;而对于防御聚焦的员工而言,顾客参与对两类创新行为的影响相对较弱。

|

| 图 3 调节聚焦的调节效应图(二) |

(一)研究结论

在开放式创新背景下(Chesbrough和Crowther,2010),创新的跨组织产生机制是学术界和实务界普遍关注的问题,尤其是在当下的信息环境和产品创新要求情境中,员工如何有效地向顾客“取经”成为一个重要的学术命题(Anderson等,2014)。顾客和员工的协作打破了创新的藩篱,促进了双方深层次的互动与合作。为了明确顾客参与和员工创新行为的关系,本文遵循宋锟泰等(2019)提出的双元创新行为的划分,研究了顾客参与对员工创新行为的具体影响机制。具体来说,本文有如下几点研究发现:

第一,顾客参与对员工利用式创新行为存在积极影响,而对员工探索式创新行为存在消极影响。一方面,顾客向员工输入的信息和知识与员工原有的知识必然存在差异,造成员工对不同的创新行为选择不同;另一方面,在资源的利用上,顾客也会“侵占”员工的工作资源,使其更加偏好于执行耗费资源较少的行为,而排斥耗费资源较多的行为。同时,顾客也更有可能接受和赞许微创新的结果。综上,激发和促进顾客参与可以作为促进员工利用式创新行为的一条重要路径,但同时会抑制员工的探索式创新行为。

第二,本文证明了上述影响关系的具体机制。顾客参与对两类压力感知均存在正向影响,两类压力感知对两类创新行为则存在差异化影响。挑战性/阻断性压力在顾客参与和员工探索式/利用式创新行为之间起中介作用。在顾客和员工的接触互动中,员工一方面会感受到顾客乃至企业对自己能力的要求和期待,并感知到顾客参与对自己的增益,产生挑战性压力感知;另一方面也会觉察到应付顾客需要耗费资源,从而产生阻断性压力感知。这两类压力感知会使员工继续评估和选择自己在工作场所的后续创新行为策略。经过和几位经理的讨论,本文认为,挑战性压力对探索式创新行为存在负向影响,并在顾客参与和探索式创新行为的关系中起负向中介作用的原因可能在于挑战性压力对创新的增益作用具有情境性(孙健敏等,2018)。已有研究指出,挑战性压力会造成员工心理压力的上升,并损耗其认知资源(孙健敏等,2018),阻止其进一步的工作投入(Schaufeli和Bakker,2004)。根据社会认知理论,以上负面认知皆有可能削弱个体的工作动机(Janssen,2004)。并且认知资源的损耗使得员工在工作中倾向于使用较为简单的认知策略去进行创新,例如利用式创新行为,进而就不会去进行具有高风险的探索式创新活动(Zhang等,2014)。

第三,调节聚焦是员工对顾客参与压力感知的一个重要边界条件。促进聚焦的个体更愿意将顾客参与视为挑战性压力,防御聚焦的个体更容易将顾客参与和阻断性压力联系起来。调节聚焦还调节了挑战性压力和阻断性压力在顾客参与和员工两种类型创新行为之间的中介作用。虽未直接假设,但本文发现调节聚焦也能够调节顾客参与和员工探索式/利用式创新行为的关系。在促进聚焦员工组,顾客参与对探索式创新行为的负向作用更大,对利用式创新行为的正向作用也更大。本文认为,这可能是由于促进聚焦的个体更愿意追求奖励,目标集中于提高收益(汪旭晖和张其林,2017);而探索式创新行为实施难度过大,且可能不会给员工带来超额收益,一味地接近这种创新目标反而会使得员工心灰意冷,大大挫败员工用于创新的热情,从而造成促进聚焦的员工不会因为顾客的原因而去实施探索式创新行为。相反,利用式创新行为极有可能给员工带来利益,他们为了取得这种利益,可能会在工作中更多地实施这种行为。

(二)理论意义

本文的理论意义体现在以下两个方面:一方面,以往针对顾客参与和员工创新关系的研究存在较多不一致的地方,并且对其中的具体作用机制缺乏探讨。为了弥补上述研究缺陷,使得学界能够从一个更加全面的角度审视两者之间的关系,本文借鉴双元创新行为分类框架,从压力认知交互作用理论切入,较为系统地厘清了顾客参与对不同类型创新行为的影响,并发现挑战性压力和阻断性压力在顾客参与和员工创新行为之间发挥重要的桥梁作用。换言之,员工对顾客参与形成压力认知评估,进而“谋划”自己的创新行为。本文响应了Anderson等(2014)的研究呼吁,其结论在某种程度上统一了顾客参与和员工创新行为的关系,加深了对顾客如何促进员工创新的理解;同时也在更宏观的层面上填补了对顾客影响员工认知和行为的作用机制关注不足的问题,扩展了压力认知交互作用理论的适用疆域。另一方面,本文还进一步探讨了员工的调节聚焦类型(促进聚焦vs.防御聚焦)在顾客参与和挑战性/阻断性压力关系中的调节作用,并发现员工的调节聚焦还会进一步改变两种类型压力感知的中介作用,进而在一定程度上解释了如何“控制”顾客参与这把“双刃剑”,发挥顾客在员工创新中的积极作用并抑制其不利影响。这有助于理解发挥顾客作用的边界条件,并以权变的视角加深了对员工创新中顾客角色的理解。

(三)实践启示

本文的实践启示在于:第一,企业应注重良好的顾客管理制度设计。顾客参与对员工创新行为具有重要意义,企业应该考虑与顾客开展合作时员工的期望成果。顾客参与有利于提高员工的利用式创新行为,并形成有短期利益的创新结果,但同时也会抑制具有较大创新突破意义的探索式创新。因此,企业应当设计规范的顾客规章制度、企业文化和战略规划,以引领顾客与员工的良好关系,并为进一步的共同创新提供有效的政策支持。第二,企业应实现以员工为本的内部人力管理。从实证结果来看,只有挑战性压力可以促进员工的创新行为。企业应考虑从人文关怀的视角出发,为员工提供良好的压力缓解机制,注重培育“积极”的压力,并消除“消极”的压力。这要求企业注重为员工规划设计相应的职业晋升渠道和薪酬激励等,强化其在服务顾客时所感受到的挑战性压力。同时,也应着力消除繁文缛节和政治冲突,为员工制定清晰的任务分工等,避免员工感受到顾客参与带来的阻断性压力。第三,企业要注意识别不同的员工个人特质,并匹配差异化的管理方式。同时,企业也可以考虑培养员工积极进取的个人特质,诱发员工的促进聚焦,如营造相互鼓励、激励明确的组织氛围和目标来帮助员工在工作中实现创新。

(四)研究局限和未来展望

尽管本研究取得了一定的成果,但仍存在以下不足:第一,本文虽然采用了二阶段调研的方法,但未能从多个渠道收集问卷。未来的研究可从多个层次收集问卷,从而不仅能在更大的程度上解决共同方法偏差问题,同时也能构建出多层线性模型,并引入组织层、领导层和顾客层等层面的调节变量,使得研究结果更具有普适性和说服力。第二,本文发现顾客参与负向影响探索式创新行为,但这与传统营销战略研究中的顾客参与与突破性创新技术的正向关系有所出入(陈漫,2018),未来的研究可对顾客参与与员工创新和组织创新的关系进行对比,也可考虑验证不同水平上的顾客参与程度是否对员工的认知和行为有差异化的影响。第三,本文从认知层面出发,桥接了顾客参与和员工创新行为的关系,未来的研究亦可考虑顾客是否会影响员工情绪或意志层面的变量,例如和谐激情和强迫激情等,这样可能会取得更有价值的研究成果。第四,本文研究了B2B情境下顾客参与和员工创新行为之间的关系,鉴于顾客参与有多重形式,例如通过实时通讯APP、电话、邮件或者网络论坛等与员工进行交流和联系,未来的研究亦可探寻顾客以不同形式与员工进行互动对员工行为的影响。

① *本文作者感谢上海财经大学商学院陈志俊教授、孔祥西博士生、周春阳博士生提供的意见和帮助。

| [1] | 刘德文, 高维和. 顾客参与对员工创新意愿的影响机制研究[J]. 管理学报, 2019(1): 96–103. |

| [2] | 宋锟泰, 张正堂, 赵李晶. 时间压力对员工双元创新行为的影响机制[J]. 经济管理, 2019(5): 72–87. |

| [3] | 张勇, 刘海全, 王明旋, 等. 挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的影响: 自我效能的中介效应与组织公平的调节效应[J]. 心理学报, 2018(4): 450–461. |

| [4] | Anderson N, Potočnik K, Zhou J. Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework[J]. Journal of Management, 2014, 40(5): 1297–1333. |

| [5] | Byron K, Peterson S J, Zhang Z, et al. Realizing challenges and guarding against threats: Interactive effects of regulatory focus and stress on performance[J]. Journal of Management, 2018, 44(8): 3011–3037. |

| [6] | Cadwallader S, Jarvis C B, Bitner M J, et al. Frontline employee motivation to participate in service innovation implementation[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2010, 38(2): 219–239. |

| [7] | Cavanaugh M A, Boswell W R, Roehling M V, et al. An empirical examination of self-reported work stress among U.S. managers[J]. Journal of Applied Psychology, 2000, 85(1): 65–74. |

| [8] | Chan K W, Yim C K, Lam S S K. Is customer participation in value creation a double-edged sword? Evidence from professional financial services across cultures[J]. Journal of Marketing, 2010, 74(3): 48–64. |

| [9] | Chi K Y, Chan K W, Lam S S K. Do customers and employees enjoy service participation? Synergistic effects of self- and other-efficacy[J]. Journal of Marketing, 2012, 76(6): 121–140. |

| [10] | Craciun G. Choice defaults and social consensus effects on online information sharing: The moderating role of regulatory focus[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 88: 89–102. |

| [11] | Fang E. Customer participation and the trade-off between new product innovativeness and speed to market[J]. Journal of Marketing, 2008, 72(4): 90–104. |

| [12] | Fang E, Lee J, Yang Z. The timing of co-development alliances in new product development processes: Returns for upstream and downstream partners[J]. Journal of Marketing, 2015, 79(1): 64–82. |

| [13] | Friedman R S, Förster J. The effects of promotion and prevention cues on creativity[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81(6): 1001–1013. |

| [14] | Geng Z Z, Liu C, Liu X M, et al. The effects of emotional labor on frontline employee creativity[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2014, 26(7): 1046–1064. |

| [15] | Groth M, Hennig-Thurau T, Walsh G. Customer reactions to emotional labor: The roles of employee acting strategies and customer detection accuracy[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(5): 958–974. |

| [16] | Higgins E T, Friedman R S, Harlow R E, et al. Achievement orientations from subjective histories of success: Promotion pride versus prevention pride[J]. European Journal of Social Psychology, 2001, 31(1): 3–23. |

| [17] | Janssen O. How fairness perceptions make innovative behavior more or less stressful[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(2): 201–215. |

| [18] | Janssen O. The joint impact of perceived influence and supervisor supportiveness on employee innovative behaviour[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2005, 78(4): 573–579. |

| [19] | Joshi A W, Sharma S. Customer knowledge development: Antecedents and impact on new product performance[J]. Journal of Marketing, 2004, 68(4): 47–59. |

| [20] | Karlsson J, Skålén P. Exploring front-line employee contributions to service innovation[J]. European Journal of Marketing, 2015, 49(9-10): 1346–1365. |

| [21] | Kim E, Yoon D J. Why does service with a smile make employees happy? A social interaction model[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(5): 1059–1067. |

| [22] | Lanaj K, Chang C H, Johnson R E. Regulatory focus and work-related outcomes: A review and meta-analysis[J]. Psychological Bulletin, 2012, 138(5): 998–1034. |

| [23] | Lazarus R S, Folkman S. Stress, appraisal, and coping[M]. New York: Springer, 1984. |

| [24] | LePine J A, LePine M A, Jackson C L. Challenge and hindrance stress: Relationships with exhaustion, motivation to learn, and learning performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2004, 89(5): 883–891. |

| [25] | Li M L, Hsu C. Customer participation in services and its effect on employee innovative behavior[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2017, 26(2): 164–185. |

| [26] | Li M L, Hsu C. Customer participation in services and employee innovative behavior: The mediating role of interpersonal trust[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018, 30(4): 2112–2131. |

| [27] | Madjar N, Greenberg E, Chen Z. Factors for radical creativity, incremental creativity, and routine, noncreative performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(4): 730–743. |

| [28] | Mawritz M B, Folger R, Latham G P. Supervisors’ exceedingly difficult goals and abusive supervision: The mediating effects of hindrance stress, anger, and anxiety[J]. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(3): 358–372. |

| [29] | Sacramento C A, Fay D, West M A. Workplace duties or opportunities? Challenge stressors, regulatory focus, and creativity[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2013, 121(2): 141–157. |

| [30] | Singh J. Striking a balance in boundary-spanning positions: An investigation of some unconventional influences of role stressors and job characteristics on job outcomes of salespeople[J]. Journal of Marketing, 1998, 62(3): 69–86. |

| [31] | Skinner N, Brewer N. The dynamics of threat and challenge appraisals prior to stressful achievement events[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 83(3): 678–692. |

| [32] | Webster J R, Beehr T A, Love K. Extending the challenge-hindrance model of occupational stress: The role of appraisal[J]. Journal of Vocational Behavior, 2011, 79(2): 505–516. |

| [33] | Zhang Y W, LePine J A, Buckman B R, et al. It’s not fair... Or is it? The role of justice and leadership in explaining work stressor-job performance relationships[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(3): 675–697. |