2020第42卷第7期

领导者在过去几十年间依靠自身特质和行为带领组织繁荣发展,对组织绩效产生越来越大的影响,并正逐渐成为企业的标志(Quigley和Hambrick,2015)。但同时伴随凭借一己之力为组织创造高绩效领导人的离开,公司发展会陷入困顿甚至一蹶不振(Pasternack等,2001;Giambatista等,2005)。如何在明星领导人离开后,组织依然保持稳定发展,成为了领导者和组织亟待解决的问题。研究表明,真正卓越的组织不能依赖个体领导者的单独行为,应该将领导力根植在组织制度中,即在组织中构建制度领导力,以实现组织“自运行”和持续稳定发展(Pasternack等,2001;Collins和Porras,2005;Washington等,2014)。领导者通过制度工作将个体领导力制度化在组织中,可减少个体领导力带来的过度控制、资源分配不合理和官僚主义等问题(Pasternack等,2001)。同时,相比于个体领导者通过任务导向对下属进行指导、支持和反馈的行为,将领导力制度化在组织中的领导者不再事必躬亲,而成为了组织价值观的陈述者和组织的精神领袖,减少了组织对领导者和个体领导力的依赖(Pasternack等,2001;Collins和Porras,2005;Boal和Schultz,2007;Washington等,2014)。

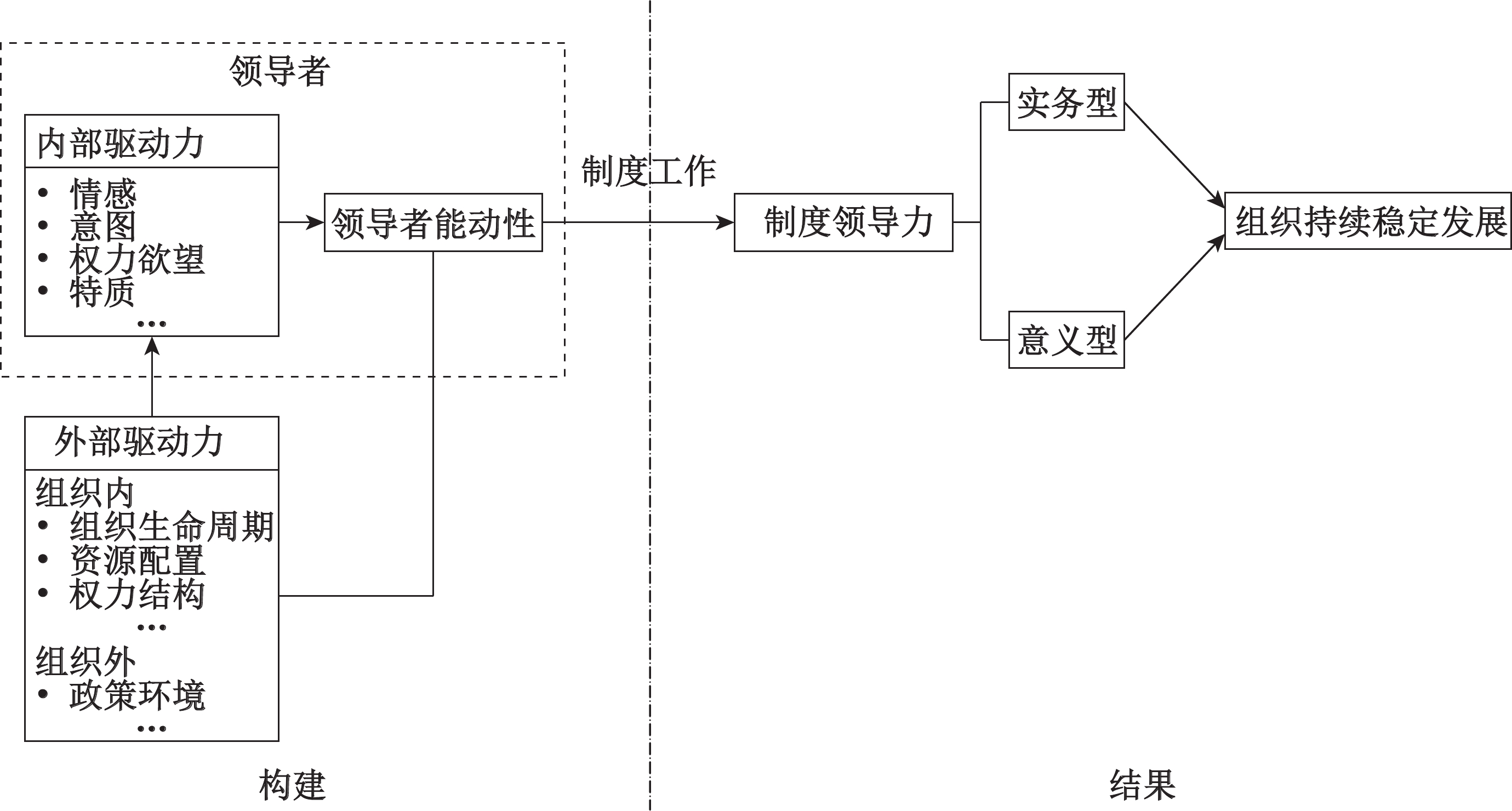

近来学者们从不同角度对制度领导力进行了不同的描述。Washington等(2014)在对相关文献进行总结后,发现已有研究对于早期制度领导力概念的引用很少聚焦于对领导力本身构念的描述,这使得对于制度领导力的研究始终徘徊在主流领导研究的边缘。同时,已有研究虽表明了制度领导力的重要性并探索了制度领导行为、制度工作和制度领导力的理论基础等(Pasternack等,2001;Jung和Choi,2011;Washington等,2014;李鹏飞等,2017),但相关研究仍存在大量空白——未能形成综合性研究框架以展现制度领导力构建和作用的连续过程。具体而言,一方面,现有研究忽视对制度逻辑的关注(Currie等,2009),未体现领导者通过制度工作构建制度领导力的过程;另一方面,目前研究多关注于制度领导力对组织经济绩效的直接影响,尚未探索制度领导力对组织的具体影响机制以及经济绩效以外的其他影响(Podolny等,2010;Jung和Choi,2011)。这两个问题互相关联,影响了学者们对于制度领导力本质的探索,阻碍了实证研究的发展,致使理论还无法解决企业和领导者关心的问题,即如何有效构建制度领导力以实现组织持续稳定发展。鉴于此,本文围绕制度领导力的概念、理论基础、构建过程、影响机制和结果四部分内容,梳理已有研究结果,并基于组织价值观管理、组织烙印以及社会影响等视角对制度领导力未来研究方向进行展望。

二、制度领导力概念与辨析(一)制度领导力概念和内涵

制度领导力的研究可追溯到Selznick(1984)在研究管理中的领导力时提出的相关构念。其在研究中表明,组织生存于复杂动态的多元社会(制度)环境中,为协调各方关系,组织会在发展过程中被逐渐制度化,以适应复杂的动态环境并长期生存。同时,Selznick指出制度就是在组织中融入价值观,组织发展中的制度会被一定程度的塑造并完善,此过程中领导者的作用就是对组织价值观进行促进(promotion)和保护(protection)。领导者需要通过创造性的行动,将组织的使命和愿景制度化,以解决组织内部矛盾,实现一致性,增强组织成员对组织价值观的认同感,以应对组织的模糊性和不确定性(Selznick,1984)。

在Selznick之后,制度领导力相关研究出现了短暂繁荣随后沉寂,当权变视角和魅力视角的领导力研究兴起后,制度领导力的研究又开始逐渐增多(Hunt和Dodge,2000;Washington等,2014)。不同学者基于经济和制度逻辑(Kivipõld和Vadi,2008;Scott,2008;Kraatz和Flores,2015),从不同角度对制度领导力进行了描述,这些描述在领导者行为、制度领导力的产生和制度领导力的作用方面同Selznick的研究保持一致,但更聚焦于组织内部制度,而非组织场域的广义制度,即组织通过与组织所在宏观环境中制度之间的互动构建制度领导力来获得外部合法性并克服外部竞争,而是重点关注领导者和组织对组织内部制度领导力的构建,并将实现发展组织内部一致性、维持组织的持续稳定发展作为构建制度领导力的目的。这些研究对制度领导力的来源和作用载体进行了描述,即制度领导力来源于制度工作,制度在组织中发挥领导力的作用。

制度领导力来源于组织领导者的制度工作。Selznick(1984)强调领导者通过促进和保护组织价值观和使命的行为,能确保组织目的的完整性并减少组织的不确定性。同时,其研究提出了两种制度领导力的类型:创造性的(creative)和负责任的(responsible)。其中,创造性的制度领导力指建设制度,使组织能够体现新的持久的价值,保持制度的不断变化和更新;负责任的制度领导力则是维持组织的基本愿景(Selznick,1984)。随后,DiMaggio(1988)将构建制度领导力的领导行为描述成创造新制度或改变现有制度。因此,制度领导力的产生不是偶然事件,而是一个领导者不断创建并完善制度的过程,这个过程即是领导者在组织中的制度工作(Lawrence和Suddaby,2006;Jung和Choi,2011;Lawrence等,2011)。

组织制度发挥领导力作用。不同于组织内的领导力(leadership in organization)(如魅力型领导、变革型领导和交易型领导等),领导者依据自身层级关系或魅力影响,对组织成员产生影响从而影响组织绩效的过程(Crossan等,2008;Washington等,2014),制度领导力是组织层面的领导力(leadership of organization)(Washington等,2014),其通过制度的规制性、规范性以及文化认知性(Scott,2008)对个人和组织产生规范和引导。相较于传统领导力,制度领导力减少了个体领导力的不确定性和模糊性,增加了稳定性和持久性(Selznick,1984;Washington等,2014)。

因此,组织领导者通过制度工作将价值观和个体领导力制度化在组织制度中的过程和结果即是制度领导力,其构念表明组织制度可以作为一种领导力以减少个体领导力的不稳定,同时实现组织的持续稳定发展(Pasternack等,2001)。制度领导力研究补充了目前领导研究聚焦于领导特质、领导行为、领导风格、领导与下属互动等研究范式,为探索组织持续繁荣提供新的理论视角。

(二)制度领导力的分类

在Selznick(1984)依据制度领导者的不同工作导向将制度领导力分为两类之后,研究者们基于不同视角对制度领导力进行了不同程度的维度细分。Jung和Choi(2011)通过对领导力问题的因子分析,最终得出了愿景型、劝说型、弹性型、联盟网络型和维护型五种制度领导力类型。Washington等(2014)依据领导者构建制度领导力的不同功能,表明制度领导力对组织的影响可以细分为发展组织内部一致性、增强组织外部合法性和克服组织外部敌人三类。同时,基于Scott(2008)对制度的描述——为社会生活提供稳定性和意义的规制性、规范性和文化—认知性要素,并结合Stryker(1994)的研究——制度对行动者的影响机制可以分为对行为、态度和认知等的影响几种类型,李鹏飞等(2017)将制度领导力分为降低员工不确定性的实务型制度领导力,以及引导员工认知和态度的意义型制度领导力。

(三)与制度领导力相关的研究

基于Selznick的研究,众多与制度领导力相关的概念涌现。其中,聚焦于组织的研究总体分为三类:第一类研究采取经济学取向,仅从经济逻辑出发讨论制度领导力对组织绩效的积极影响,并未将领导者与组织制度的互动作为核心(Ireland和Hitt,2005)。第二类研究以知识观的视角强调根植在组织系统中的领导力是组织的战略资源和制度能力,为探索制度领导力的构建提供了直接借鉴(Pasternack等,2001;Kivipõld和Vadi,2008)。第三类研究从组织制度理论视角探讨领导作用,聚焦于领导者通过制度工作实现组织持续稳定发展的结果(Collins和Porras,2005;Jung和Choi,2011;Washington等,2014)。表1对制度领导力的第二类和第三类研究进行了总结。

相关概念表明,领导者可以通过对制度的创造和对已有制度的完善等制度工作,将组织的核心理念和领导力根植在组织制度中,让组织制度承载部分领导力,以对个体领导力(individual leadership)的长期不稳定和不确定进行补充,为组织绩效和持久繁荣带来积极影响(Collins和Porras,2005;Kivipõld和Vadi,2008;Scott,2008;Jung和Choi,2011;Kraatz和Flores,2015)。总体来看,学者们对于制度领导力的相关研究均揭示了领导力制度化的过程和其对组织的重要性,但却未对制度领导力进行全面和深刻的探索,具体表现在制度领导力的作用和领导者的工作两方面。

| 概 念 | 相关描述 | 作用机制 | |

| 第二类研究 | 承载领导力的组织系统 | 组织构建一个根植在组织自身的领导力体系,系统(制度)能够代替领导者承载部分领导力(Pasternack等,2001) | 不随个体领导者变动,作用持续且稳定 |

| 组织领导能力 | 是一种领导层在外部环境中维护组织目标,同时检测并应对变化的领导能力,其根植在组织制度中,是一种战略资源和制度能力(Kivipõld和Vadi,2008) | 不随个体领导者变动,作用持续且稳定 | |

| 第三类研究 | 组织核心价值 | 组织会在其发展过程中逐渐被赋予技术要求以外的价值,决定了组织能够发展其独特的竞争优势(Selznick,1984) | 组织制度发挥领导力作用 |

| “钟” | 真正卓越的公司应当“造钟”(将领导力根植在组织中让组织自运行),而不是“报时”(依靠高瞻远瞩的魅力型领袖)(Collins和Porras,2005) | 组织系统发挥领导力作用 | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

一方面,目前研究仅从多个侧面对制度领导力的作用进行了分析,并未深入探讨其作用机制以及不同作用机制间的互相联系。具体而言,第二类研究认为制度领导力是一种战略资源,更多地强调其对组织成员行为的约束而非对组织理念的培育和引导(Kivipõld和Vadi,2008;Scott,2008)。第三类研究既涉及制度领导力对组织理念的引导(如确定组织愿景,培育组织文化等),也涉及其对组织行为的约束(如构建组织结构,建立工作流程等),从两个维度揭示领导者构建制度领导力的作用,强调领导者对组织理念的促进和保护,以及对组织制度构建的维系(Collins和Porras,2005;Jung和Choi,2011;Washington等,2014),但未就两种作用和具体的作用机制进行探索,也未系统考察两者之间的区别和联系。

另一方面,相关研究尚未对构建制度领导力的领导者工作进行全面解析。目前研究就领导者应当从事制度工作构建制度领导力这一过程趋于一致。制度工作一般可以分为制度的构建(creating)、维系(maintaining)和更新/消解(disrupting)三种类型(Lawrence和Suddaby,2006)。在已有研究中,第二类研究认为应当将领导力根植到组织体系内,强调领导者对组织制度体系的构建(Kivipõld和Vadi,2008;Scott,2008),而第三类研究则认为领导者需要赋予组织意义,强调领导者对组织制度体系的构建和维系(Collins和Porras,2005;Jung和Choi,2011)。这些研究主要强调了领导者对组织制度体系的构建和维系,对领导者如何更新或消解组织制度关注较少。此外,相关研究虽然已展现了制度工作中的构建和维系,但未就制度工作的具体活动和实践进行识别和探讨,尚不能对企业实践形成指导。同时,现有研究对领导者是否从事其他工作存在分歧。第二类研究和第三类研究都着重强调了领导者制度工作的重要性,却很少提及领导者的其他工作,而第一类研究则仅将领导者的制度工作视为领导工作的一部分,隐含地认为领导仅从事制度工作是不够的(Pasternack等,2001;Collins和Porras,2005;Ireland和Hitt,2005;Jung和Choi,2011)。因此,领导者制度工作以外的其他工作是否会对制度领导力的构建产生影响,值得进一步讨论。

这两方面研究空白互相阻碍,导致已有研究尚不能对制度领导力构建和影响的全过程进行描绘,理论还无法回答领导者需要通过哪些具体的制度工作和其他工作构建制度领导力,以及制度领导力如何对组织成员产生理念引导和行为约束,以实现组织的持续稳定发展等问题。

(四)与其他领导力的对比

从研究层次上来看,目前领导力相关研究多关注组织内领导力依靠领导者个人对追随者的影响,如通过个人魅力和构建愿景影响员工的变革型领导和魅力型领导,通过情境授权和心理授权影响员工的授权型领导,以及通过个人创业能力影响员工的创业型领导等。而制度领导力同战略领导力、文化领导力等少数领导力研究一致,关注于组织层面的领导力。表2从领导者任务、领导者焦点、领导力来源和领导力对组织影响的稳定性四个方面对制度领导力和组织内领导力进行了比较和区分。

| 区别类型 | 制度领导力 | 组织内领导力 |

| 领导者任务 | 创造并维护组织特质,对组织价值观进行促进和保护(Selznick,1984) | 领导者通过任务和个人导向的行为对下属的引导、支持和反馈(Boal和Schultz等,2007),为人之间的沟通铺平道路,使交流简单,激发个人忠诚并减轻压力(Selznick,1984) |

| 领导者焦点 | 组织的理念传递和长久发展(Selznick,1984;Pasternack等,2001;Washington等,2014) | 组织财务预期(Hernandez等,2011) |

| 领导力来源 | 组织制度(Selznick,1984;Washington等,2014) | 领导者、下属、领导者—下属互动、集体和情境等(Bass,1985;Conger和Kanungo,1987;House和Howell,1992;Waldman等,2004;Collins和Porras,2005;Hernandez等,2011) |

| 领导力对组织产生影响的稳定性 | 稳定,根植在组织制度中(Selznick,1984;Pasternack等,2001;Kivipõld和Vadi,2008;Kivipõld,2011;Washington等,2014) | 不稳定,与领导者个人的风格、特质和魅力有关(Pasternack等,2001;Hernandez等,2011) |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

通过对比可知,构建制度领导力的领导者更着眼于组织理念的传递和长久发展,其通过愿景设置、价值观传递等方式使组织制度发挥领导力(Selznick,1984;Boal和Schultz,2007;Washington等,2014),同时依靠制度工作维护组织稳定(Selznick,1984;Lawrence和Suddaby,2006;Scott,2008)。而组织内领导者依靠个人魅力以及组织赋予的层级,对下属进行引导、支持和反馈以实现组织的财务预期。制度领导力研究相比于单纯经济学取向的领导研究,能够更加准确、全面和贴近领导实践,并揭示领导力整体对组织的影响,不局限在领导力对组织经济绩效的直接影响(Podolny等,2010)。因此,研究制度领导力可以对Porter和Nohria(2010)的观点进行进一步回应,他们在研究中表明:领导者通过塑造组织制度,使组织自主做出合适决策并采取适当行为的间接影响作用,大于领导者对组织经济绩效的直接作用。探索制度领导力可为进一步研究组织层面的领导力提供见解,响应一直以来不少研究者提出的应增加组织层领导研究的号召(Winston和Patterson,2006;Ireland和Hitt,2005)。

同时,有学者表明制度领导力和组织内领导力存在可调和的部分(Washington等,2014),虽然制度领导力直接考量领导行为对组织制度以及后续的影响(Waldman等,2004;Beunen等,2017),而非考量对组织经济绩效的直接影响,而组织内领导力着眼于组织的经济绩效(Podolny等,2010)。但组织绩效是制度领导力、组织内领导力和外部环境等多种因素共同影响的,因此制度领导力和组织内领导力应该是互补的,并不是非此即彼。一方面,两者都是通过认知、情感、行为等影响机制对组织产生影响(Lawrence和Suddaby,2006;Pearce等,2007)。另一方面,两者在根本上都是为实现组织目标和繁荣而努力(Collins和Porras,2005;Washington等,2014)。因此,领导者需要合理构建制度领导力,使其与组织内个体领导力互为补充,实现组织的长久持续繁荣。

三、制度领导力研究的理论基础(一)制度作为领导力的来源

随着领导力研究的发展,情境被认为是影响领导过程的重要因素,且逐渐从影响领导力的外生变量转变为领导力的内在组成(House和Aditya,1997;Hernandez等,2011)。其中,领导替代理论将情境视为领导力的替代、补充、中和与增强因素(Howell和Dorfman,1981),表明了情境不仅提供了领导发生的背景,更是直接决定领导力本质的因素和领导力的真正源泉之一(Porter和McLaughlin,2006;Hernandez等,2011)。根据领导理论,组织可以选择多种方式来替代他们的领导,以减少明星领导者离职或退休后的负面影响(Keller,2006)。

领导是一个浮现的社会过程(Zaccaro和Horn,2003),其不但受到技术环境的影响,也受到制度环境的约束(Lounsbury,2007)。基于制度理论视角的领导研究可为经济学取向的领导研究进行补充。制度理论表明制度约束下形成的个体行为具有稳定性和规则性,在制度作用下个体行为和个体间互动会体现某种非随机的特定模式(Scott,2008)。这种模式一旦建立,组织制度将界定特定情境下合法的思想、理念、目标、价值观和行为(Barley和Tolbert,1997;Glynn,2008),为组织成员的行为、认知、态度和情感提供模板。组织制度在一定程度上决定了组织的构建、运行、理解和评估(Barley和Tolbert,1997;Lounsbury,2007;Scott,2008)。组织在不断试错中成长,组织成员的能动性导致了组织制度的变异,而组织的有意构建与情境的演化共同选择了存留下来的组织制度的类型和构成(March,1994)。因此,组织制度作为组织知识和经验的历时性积淀和结晶(Barley和Tolbert,1997),具备替代个体领导者发挥一定领导作用的潜力(Hernandez等,2011)。

目前制度领导力相关研究主要聚焦于探索领导者对组织制度化过程的影响,表明领导者的核心作用在于赋予组织独特的意义(Pasternack等,2001;Jung和Choi,2011;Washington等,2014),组织在被赋予意义的过程中被逐渐制度化。当组织被制度化,领导力来源(the loci of leadership)就从个体领导者逐渐转移到了组织制度(Hernandez等,2011)。同时已有研究通过实证检验表明了制度替代个体领导者承担部分领导责任,一定程度上减弱了组织对个体领导者的依赖,领导者能更加集中地将自己的时间和精力投入到重要的事情并解决重要问题(处理紧急事件等),有利于领导者更好地发挥领导作用,对组织产生积极的影响(Pasternack等,2001;Jung和Choi,2011)。

(二)领导者对组织的显著影响

制度领导力研究强调了领导者可以通过制度工作将领导力根植在组织制度中,从而间接影响组织绩效(Podolny等,2010;Porter和Nohria,2010)。制度理论也表明,虽然组织场域的制度对组织成员的作用主要体现为约束,领导者很难改变组织所处宏观环境的制度(Scott,2008;Maguire和Hardy,2009)。但在组织内部,尽管受到上层制度的约束,随时间推移和组织发展,领导者的确拥有显著影响组织制度的能力(Maguire等,2004;Greenwood和Suddaby,2006;Kaiser等,2008)。

然而,相关研究也表明组织的制度化是自然发生的社会过程。即使没有个体领导者的有意干预,组织也会随其自身的演化发展而逐步制度化,其过程受到自然演化和有意构建两类力量的影响(Barley和Tolbert,1997)。因此,领导者能够对组织制度化过程产生深刻的影响并不意味着领导者可以完全掌控组织的制度化过程,而是说领导者可以对组织制度化的演化过程进行有意识的互补性引导。

综上,领导者通过有意引导能够对组织的制度化过程产生显著的影响,从而使组织制度具备代替个体领导者发挥一定领导作用的潜力。

四、制度领导力的构建(一)影响因素

目前关于制度领导力影响因素的研究依然空白,但制度领导力的构建过程——领导者的制度工作,可以从侧面描绘影响制度领导力构建的因素。与传统制度研究关注制度影响行动的视角相反,制度工作的相关研究聚焦于行动影响制度。领导者通过对制度的构建、维系和消解将个体领导力制度化在组织制度中的过程会受到多种因素的影响,而领导者作为制度工作的发起者和主要执行者,其能动性对此过程会产生显著影响。目前研究表明影响领导者构建制度领导力能动性的因素主要分为个体影响因素和组织影响因素,其中组织影响因素包括组织内外两部分。

1. 领导者个体影响因素。Freedman(1998)通过研究职业转变的挑战,发现领导者特质对于制度领导力的重要影响;同一时期的Emirbayer和Mische(1998)从领导者意图视角出发,辨析了过去导向、当前导向和未来导向的领导者所构建的不同制度领导力;近年来领导者情感与制度工作的有关研究逐渐受到重视,国际顶级期刊上刊登了多篇旨在揭示行动者情感和制度工作之间联系的文章(Moisander等,2016;Voronov和Weber,2016;Ashkanasy等,2017)。此外,Currie等(2012)的研究则表明当权力和地位面临威胁时,职业精英会倾向于通过制度工作保持地位,表现了权力欲望对领导者进行制度工作的影响。因此,领导者特质、意图、情感和权力欲望等个体因素会对领导者构建制度领导力的能动性产生影响。

2. 组织内部影响因素。Pasternack等(2001)的研究表明不同组织生命周期对个体领导力和制度领导力的不同需求,这意味着组织所处阶段会对领导者构建制度领导力的能动性产生影响。Currie和Spyridonidis(2016)的研究则揭示了组织的资源配置和权力结构会影响领导者进行制度工作的能动性。

3. 组织外部影响因素。Waldman等(2001)在研究中表明不确定性环境会使组织成员产生高压及焦虑,进而导致组织成员行动畏缩不前,甚至有可能出现错误,此时具有强大魅力的个体领导者会使成员产生信心,这也从侧面反映了不确定程度决定了个体领导力被组织需要的程度。

(二)制度领导力的构建过程

目前制度领导力研究聚焦于探索领导者通过组织制度影响组织,并且提出组织制度的构建、维系和消解是组织制度化的过程。组织制度化的研究表明当作为集体的组织成员将其行为、认知、情感、态度朝向一个共同设定的标准和价值模式时,组织就被制度化了(Stryker,1994;Scott,2008)

Kraatz(2015)通过对Selznick的研究要点进行回顾,表明了制度领导力和制度工作存在某种必然联系。具体来说,其研究认为构建制度领导力的领导者一般进行两类制度工作,一类是对组织合法性的寻求,主要包括努力赢取不同利益相关者的支持及符号化地展现组织文化与组织所在多元制度环境的契合。另一类是对组织独特价值完整性的构建和维护,主要包括综合和协调不同选区诉求,促进合作以及在最低限度内保证组织的一致、完整和自洽。然而,其研究将制度领导力研究与制度工作研究相结合的目的更偏向如何通过组织领导力研究促进制度工作研究,并未从领导力研究的角度系统地考察领导构建制度领导力的具体措施和工作。

此外,大量与制度领导力相关的研究展现了领导者将领导力嵌入组织系统的具体过程,为制度领导力的构建提供了许多有益见解。Pasternack等(2001)在研究中表明领导者可以通过组织的愿景与使命、目标设定与计划、资本分配、绩效考核、风险管理、招聘、职业发展、激励与薪酬、决策、沟通以及知识转移等组织制度来承担关键领导作用,使组织绩效不随个体领导的变动而产生波动。也有学者从组织资源观的角度表明了领导者通过建立沟通系统和控制反馈系统,可使组织制度发挥领导力对组织产生持续且稳定的影响(Kivipõld和Vadi,2008)。

五、制度领导力的作用(一)制度领导力作用结果

既有研究关于制度领导力对组织的作用结果大多聚焦于直接经济绩效,例如Kivipõld和Vadi(2008)开发了相关量表,并以八家企业为样本验证了制度领导力对组织经济绩效的正向影响关系。还有一部分研究表明了制度领导力通过直接影响组织承诺、组织资源、组织创新和员工满意度等影响组织绩效。这些研究部分回应了Selznick(1984)的研究,即制度领导力可使组织在复杂动态环境中长期存续,但却忽略了制度领导力对组织的非经济绩效影响。另一部分研究从制度理论视角出发,探讨了制度领导力的意义赋予对组织成员的影响,如Maitlis和Christianson(2014)认为意义赋予能影响组织成员行为,在特定情境下甚至能产生创造。中国学者李鹏飞等(2017)综合这两类研究,将制度领导力的作用总结为“实务型”和“意义型”两类,具体来说,实务型强调通过引导组织实务的正常运行直接影响组织绩效,而意义型强调通过对组织进行意义赋予间接影响组织绩效。

(二)制度领导力的作用机制

尽管已有研究一致认为制度领导力有利于提升组织绩效,但涉及制度领导力作用机制的研究很少,大多数研究或简单地将制度领导力对组织的作用机制归为通过组织制度发挥作用,或将制度领导力看作其他具有单一作用机制的同质性概念。Pasternack等(2001)的研究更多地强调制度领导力对员工行为的引导,认为制度领导力相比个体领导力更加稳定,但却没有深入探讨制度领导力对组织的影响机制;相承Selznick关于制度领导力的概念,Kraatz(2015)的研究表明制度领导力和认知、态度和行为之间存在影响关系,却更多地强调制度领导力对组织认知和态度的影响,并未详细讨论制度领导力对组织的影响机制;Kivipõld 和Vadi(2008)虽同时强调了制度领导力对行为和理念的影响,却并未对比两种影响机制的不同。

李鹏飞等(2017)基于多案例质性研究提出实务型制度领导力和意义型制度领导力两个具有不同作用机制的类型。实务型制度领导力可以分为行为规范和反馈激励两个维度,通过具体的可操作的行为准则约束行动者的行为,从而起到效率提升和效果保证的作用。在实务型制度领导力的作用下,行动者的能动性被约束,只需按照实务型制度领导力的具体行为约束行事即可。意义型制度领导力可分为理念共享与组织追随两个维度,不同于实务型制度领导力,意义型制度领导力并不会直接给出具体的行为规制,而是宽泛地引导行动者的认知和态度,引导和激发行动者在特定情境下的能动性,通过凝聚和校准作用让行动者自行作出符合组织预期的选择。此研究突破已有研究将“制度化在组织制度中的领导力”视为单一作用机制的同质性概念的研究视角,整合了已有研究分歧并深化了研究者对制度领导力对组织影响机制的理解。

六、未来研究展望通过文献梳理可看出虽然已有研究已大致描绘出制度领导力构建及发挥作用的过程,但处于发展期的制度领导力仍有许多问题需要解决,研究者应在未来研究中关注制度领导力的构建和结果以更好地丰富现有理论并指导企业实践。基于已有研究,本文提出一个制度领导力研究的整体模型(见图1),以在未来研究中进一步完善制度领导力构建过程和结果,同时提出在未来研究中应重视制度领导力在家族企业传承以及连锁经营方面的中国本土化实践。

|

| 图 1 制度领导力研究整体模型 |

(一)制度领导力的构建

1. 领导者构建制度领导力的能动性

Lawrence和Suddaby(2006)在研究中表明制度领导力的形成需要高层领导者的推动,领导者的能动性对制度领导力的构建具有重要影响,同时已有研究已经识别了内部驱动力和外部驱动力能通过激发领导者的能动性从而促进领导者构建制度领导力。然而,目前研究仅停留在对影响领导者能动性的单一因素探讨,未能分别整合内部驱动力和外部驱动力因素,更未进一步探究两种驱动力对领导者构建制度领导力能动性的综合影响。对于内部驱动因素,未来研究应从领导者本身出发,识别构建制度领导力的内部驱动力并探索不同驱动力因素对制度领导力的不同影响机制。对于外部驱动力中的组织内部因素,未来研究需要在已有识别到的因素基础上,进一步探明更多对领导者能动性具有影响的组织因素,更要探索因素对领导者能动性的影响机制,最后识别领导者能动性随组织内部因素的演化规律。更重要的是,目前研究欠缺的是组织外部因素对领导者构建制度领导力能动性的影响,这一点应在未来研究中重点关注。根据制度理论(Scott,2008)的相关研究,组织并不是存在于真空中,而是与所运行的经济、社会环境不断进行着信息和物质交换。外界环境中为社会普遍接受的意义、准则、规则以及文化要素等会影响领导者构建制度领导力的能动性。当外部环境中的威胁导致现有制度领导力功能失调时,包括不能对组织成员产生影响以及产生负面影响两种情况,需要领导者发挥能动性,修改甚至重新构建制度领导力以满足组织生存和发展需求。环境中的威胁可以来自政策压力(如现行法律或者政策的改变),创新产品出现所带来的技术压力以及社会压力(Washington等,2014)。在未来研究中需要重点关注两个方面:一是领导者借助个人经验和能力敏锐地预测、发现环境中即将发生的变化,之后能动地采取行动,在制度领导力功能失调之前及时更新和再构建制度领导力。二是外界环境中的要素发生突变时,领导者受到刺激而被迫对现存制度领导力进行更改或完善,这一过程可能涉及更加激进的制度领导力构建。

2. 制度领导力的构建过程

以往制度领导力构建过程的研究,都表明了领导者通过制度工作将组织价值观和个体领导力制度化在组织中,但未对具体的制度工作活动进行识别和阐明,导致理论尚无法指导企业实践。未来对于具体制度工作的研究可以借鉴组织价值观管理(management by values)的视角(Dolan和Richley,2006)。从领导者的角色、行为以及所产生的结果来看,价值观管理研究强调领导者通过影响员工和组织之间的共享价值观,使领导者成为组织的促进者,并维持组织的稳定发展(Dolan和Richley,2006;Zhang等,2009)。与之相似地,制度领导力研究表明领导者期望制度化组织价值观和个体领导力,以使领导者不再是企业的“报时人”,而是企业的“造钟者”(Collins和Porras,2005)。因此,进行价值观管理实践的领导者和进行制度工作活动的领导者都是在创造又保持组织特征,同时注重组织价值观的传递和组织的长久发展(Pasternack等,2001;Dolan等,2006;Scott,2008;Washington等,2014)。从价值观管理和制度工作可能产生的联系来看,制度工作强调通过构建、维系和消解组织制度来构建制度领导力,可以在规范员工行为的同时,保护并促进组织价值观(Lawrence等,2011)。而价值观管理研究表明组织通过文化再设计逐渐形成组织的规则和规范,在一定程度上对组织价值观形成保护(Dolan等,2006)。因此,组织通过价值观管理实践可以形成制度的雏形,而组织制度工作以组织价值观为基础又同时保障了组织价值观和价值观管理。未来研究可以综合探索领导者通过组织价值观管理和制度工作构建制度领导力的具体实践,同时挖掘两类实践的交互作用和不同影响机制。

(二)制度领导力的结果

1. 制度领导力的结果

目前研究关于制度领导力的作用结果大多聚焦于直接经济绩效,对于经济绩效以外的作用结果探讨较少。已有研究表明制度领导力存在对员工进行理念引导的意义型维度和对员工行为进行约束的实务型维度(李鹏飞等,2017),以此为基础,未来研究可以重点关注制度领导力对组织意义赋予和内部一致性的作用结果,同时进一步揭示不同作用机制下不同的作用结果。基于价值观管理实践和组织制度工作,未来研究可分别探讨领导者通过组织价值观管理实践和制度工作活动构建制度领导力的不同路径,以及不同路径对组织的不同影响机制。依据烙印理论(imprinting),领导者的观点和行为会被烙印在组织内,即使领导者离开组织,烙印也会对组织产生持续影响(Geroski等,2010),可以探索领导者通过价值观管理对员工产生理念引导,以实现组织内部一致性的机制。而依据社会影响理论(social influence),员工的内在特质和外在行为会通过社会影响的方式而改变(Zagenczyk等,2010),可以进一步研究领导者进行具体的制度工作实践对员工行为进行约束,实现组织内部一致性和“自运行”的机制。

2. 个体领导力与制度领导力的互动耦合

由于领导者不可能将所有领导智慧都根植于组织,所以当领导者构建了制度领导力后,组织内将长期出现制度领导力和个体领导力并存的局面。如果把“制度领导力”和“个体领导力”比作组织的两条腿,那么如何使两条腿良好互动、协调前进就成了组织能否获得成功的关键。辩证主义过程视角下的制度化与制度变革理论指出,行动者的实践活动与结构的制度化是一个互为因果、相互作用的循环过程(Seo和Creed,2002)。制度领导力将领导者作为组织结构的一部分,强调的是领导者的嵌入性;而个体领导力将领导者作为组织变革的行动者,强调了制度背景下领导者能动性的作用。两者看似相悖,却能协调一致,共存于同一组织。因此,未来研究可以关注制度领导力和个体领导力伴随组织发展的动态平衡和互动耦合机制。

(三)制度领导力的本土化实践

经过改革开放40余年的快速发展,中国本土企业正受到传统文化和西方管理科学的综合影响,如何有效结合文化管理的“人性”和制度管理的“理性”,以实现打造“百年企业”的目标,成为当前中国本土企业面临的严峻考验。因此,加强制度领导力的中国本土化研究具有重要的现实意义。一方面,目前正是中国大多数家族企业一代创始人和二代接班人交接的关键时刻,可以通过探究家族企业创始人如何通过对组织进行意义赋予和制度体系的构建以实现基业长青,来总结家族企业构建制度领导力的路径和构建制度领导力对家族企业的继任和传承的影响。另一方面,可以探究在互联网经济冲击下,传统连锁企业如何通过构建制度领导力实现员工理念和行为一致性,以此来实现其企业文化在价值层、制度层和载体层统一的目的,并进一步依靠制度领导力克服外部竞争者以及获得合法性。

| [1] | 李鹏飞, 葛京, 席酉民. 制度化领导力的类型与作用机制[J]. 管理学报, 2017(4): 485–496. |

| [2] | Ashkanasy N M, Humphrey R H, Huy Q N. Integrating emotions and affect in theories of management[J]. Academy of Management Review, 2017, 42(2): 175–189. |

| [3] | Barley S R, Tolbert P S. Institutionalization and structuration: Studying the links between action and institution[J]. Organization Studies, 1997, 18(1): 93–117. |

| [4] | Beunen R, Patterson J, Van Assche K. Governing for resilience: The role of institutional work[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2017, 28: 10–16. |

| [5] | Boal K B, Schultz P L. Storytelling, time, and evolution: The role of strategic leadership in complex adaptive systems[J]. The Leadership Quarterly, 2007, 18(4): 411–428. |

| [6] | Crossan M, Vera D, Nanjad L. Transcendent leadership: Strategic leadership in dynamic environments[J]. The Leadership Quarterly, 2008, 19(5): 569–581. |

| [7] | Currie G, Lockett A, Suhomlinova O. Leadership and Institutional Change in the Public Sector: The case of secondary schools in England[J]. The Leadership Quarterly, 2009, 20(5): 664–679. |

| [8] | Dolan S L, Richley B A. Management by values(MBV): A new philosophy for a new economic order[J]. Handbook of Business Strategy, 2006, 17(1): 235–238. |

| [9] | Geroski P A, Mata J, Portugal P. Founding conditions and the survival of new firms[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(5): 510–529. |

| [10] | Giambatista R C, Rowe W G, Riaz S. Nothing succeeds like succession: A critical review of leader succession literature since 1994[J]. The Leadership Quarterly, 2005, 16(6): 963–991. |

| [11] | Greenwood R, Suddaby R. Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five accounting firms[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(1): 27–48. |

| [12] | Hernandez M, Eberly M B, Avolio B J, et al. The loci and mechanisms of leadership: Exploring a more comprehensive view of leadership theory[J]. The Leadership Quarterly, 2011, 22(6): 1165–1185. |

| [13] | Hunt J G, Dodge G E. Leadership déjá vu all over again[J]. The Leadership Quarterly, 2000, 11(4): 435–458. |

| [14] | Ireland R D, Hitt M A. Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership[J]. The Academy of Management Executive, 2005, 19(4): 63–77. |

| [15] | Jung K, Choi J C. Institutional leadership and perceived performance: Evidence from the Korean minister survey[J]. The Korean Journal of Policy Studies, 2011, 26(2): 45–75. |

| [16] | Kaiser R B, Hogan R, Craig S B. Leadership and the fate of organizations[J]. American Psychologist, 2008, 63(2): 96–110. |

| [17] | Keller R T. Transformational leadership, initiating structure, and substitutes for leadership: A longitudinal study of research and development project team performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(1): 202–210. |

| [18] | Lawrence T, Suddaby R, Leca B. Institutional work: Refocusing institutional studies of organization[J]. Journal of Management Inquiry, 2011, 20(1): 52–58. |

| [19] | Lounsbury M. A tale of two cities: Competing logics and practice variation in the professionalizing of mutual funds[J]. The Academy of Management Journal, 2007, 50(2): 289–307. |

| [20] | Maguire S, Hardy C, Lawrence T B. Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada[J]. The Academy of Management Journal, 2004, 47(5): 657–679. |

| [21] | Maguire S, Hardy C. Discourse and deinstitutionalization: The decline of DDT[J]. The Academy of Management Journal, 2009, 52(1): 148–178. |

| [22] | Maitlis S, Christianson M. Sensemaking in organizations: Taking stock and moving forward[J]. The Academy of Management Annals, 2014, 8(1): 57–125. |

| [23] | Moisander J K, Hirsto H, Fahy K M. Emotions in institutional work: A discursive perspective[J]. Organization Studies, 2016, 37(7): 963–990. |

| [24] | Pasternack B A, Williams T D, Anderson A P F. Beyond the cult of the CEO: Building institutional leadership[J]. Strategy and Business, 2001, 22(1): 69–79. |

| [25] | Pearce C L, Conger J A, Locke E A. Shared leadership theory[J]. The Leadership Quarterly, 2007, 18(3): 281–288. |

| [26] | Porter L W, McLaughlin G B. Leadership and the organizational context: Like the weather?[J]. The Leadership Quarterly, 2006, 17(6): 559–576. |

| [27] | Quigley T J, Hambrick D C. Has the “CEO effect” increased in recent decades? A new explanation for the great rise in America's attention to corporate leaders[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(6): 821–830. |

| [28] | Seo M G, Creed W E D. Institutional contradictions, praxis, and institutional change: A dialectical perspective[J]. The Academy of Management Review, 2002, 27(2): 222–247. |

| [29] | Voronov M, Weber K. The heart of institutions: Emotional competence and institutional actorhood[J]. Academy of Management Review, 2016, 41(3): 456–478. |

| [30] | Waldman D A, Javidan M, Varella P. Charismatic leadership at the strategic level: A new application of upper echelons theory[J]. The Leadership Quarterly, 2004, 15(3): 355–380. |

| [31] | Waldman D A, Ramírez G G, House R J, et al. Does leadership matter? CEO leadership attributes and profitability under conditions of perceived environmental uncertainty[J]. The Academy of Management Journal, 2001, 44(1): 134–143. |

| [32] | Winston B E, Patterson K. An integrative definition of leadership[J]. International Journal of Leadership Studies, 2006, 1(2): 6–66. |

| [33] | Zaccaro S J, Horn Z N J. Leadership theory and practice: Fostering an effective symbiosis[J]. The Leadership Quarterly, 2003, 14(6): 769–806. |

| [34] | Zagenczyk T J, Scott K D, Gibney R, et al. Social influence and perceived organizational support: A social networks analysis[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2010, 111(2): 127–138. |

| [35] | Zhang Y Y, Dolan S, Zhou Y. Management by values: A theoretical proposal for strategic human resource management in china[J]. Chinese Management Studies, 2009, 3(4): 272–294. |