2020第42卷第6期

2.湖南财政经济学院 工商管理学院,湖南 长沙 410205

2.Business School, Hunan University of Finance and Economics, Changsha 410205, China

随着科技的进步和新兴经济形态的不断涌现,社会经济系统的动态复杂性空前增强,如何有效地设计、管理和协调多主体参与、多行为交互的大规模复杂系统已经成为理论界和实践界关注的焦点。西蒙在20世纪60年代前瞻性地提出了“复杂性架构”概念(Simon,1962),用以剖析和洞察复杂系统的运行规律及设计原则,并认为复杂系统具有层级性、可分解性和快速演化的特点,又会在某个阶段呈现出稳定形态。这为架构理论(architecture theory)在经济管理领域的拓展和应用提供了重要基石。Baldwin和Clark(2000)认为,复杂系统可以被分解为众多以非线性方式相互作用和相互依存的模块,而系统架构(system architecture)便是系统内各模块之间相互联系和相互作用的规则和框架,它可以呈现出物质、能量、信息等多重属性(刘洋和应瑛,2012)。系统架构会影响系统的稳定性、灵活性、安全性、延展性及整体功能,因此系统管理者应努力找到“好的”系统架构以提升复杂系统的运行效率并增加系统产出。综合来看,架构理论能帮助我们更好地理解、管理和设计复杂系统,通过设计有效的标准、协议、规则来引导复杂系统的良性演进(Gharajedaghi,2011;刘洋和应瑛,2012)。

从架构理论的研究层次来看,学界从微观到宏观陆续探讨了产品架构(Ulrich,1995;Fixson和Park,2008)、组织架构(Soda和Zaheer,2012)、产业架构(Jacobides等,2006;Pisano和Teece,2007;Kapoor,2013)等重要概念,并对其理论内涵和应用价值进行了卓有成效的研究。本文聚焦于探讨宏观层面的产业架构(industry architecture)。这一概念由伦敦商学院的Jacobides等学者在2006年的一篇论文中率先提出(Jacobides等,2006),该论文拓展了创新理论大师Teece所创立的“创新获利理论”(profiting from innovation)(Teece,1986),放松了若干理论假设并将该理论进一步扩展到产业层面的分析范畴,使之更具理论解释力和现实洞察力。在该文之后,Pisano和Teece(2007)、Tee和Gawer(2009)、Kapoor(2013)、Jacobides等(2013,2016)陆续利用产业架构概念和视角解释创新获利、纵向一体化、平台战略以及产业演进等相关问题,引起了学界的关注。进而,产业架构作为单独的词条在2018年被收录在权威的《帕尔格雷夫战略管理百科全书》中(Augier等,2018),这充分说明该概念的理论价值。

然而,产业架构概念和理论视角目前尚未得到国内学界的重视。鉴于此,本文拟在系统地梳理国外产业架构相关代表性文献的基础上,深入阐释这一概念的提出背景和理论渊源,并对其内涵、特征、影响因素、分类模式进行整合分析,提出一个企业与产业架构共同演化的理论研究框架,并对该领域的相关研究进行展望,以期为国内的学术研究、企业实践以及政府产业政策设计提供必要的铺垫和指引。

二、产业架构与Teece的创新获利理论的演进(一)Teece的创新获利理论

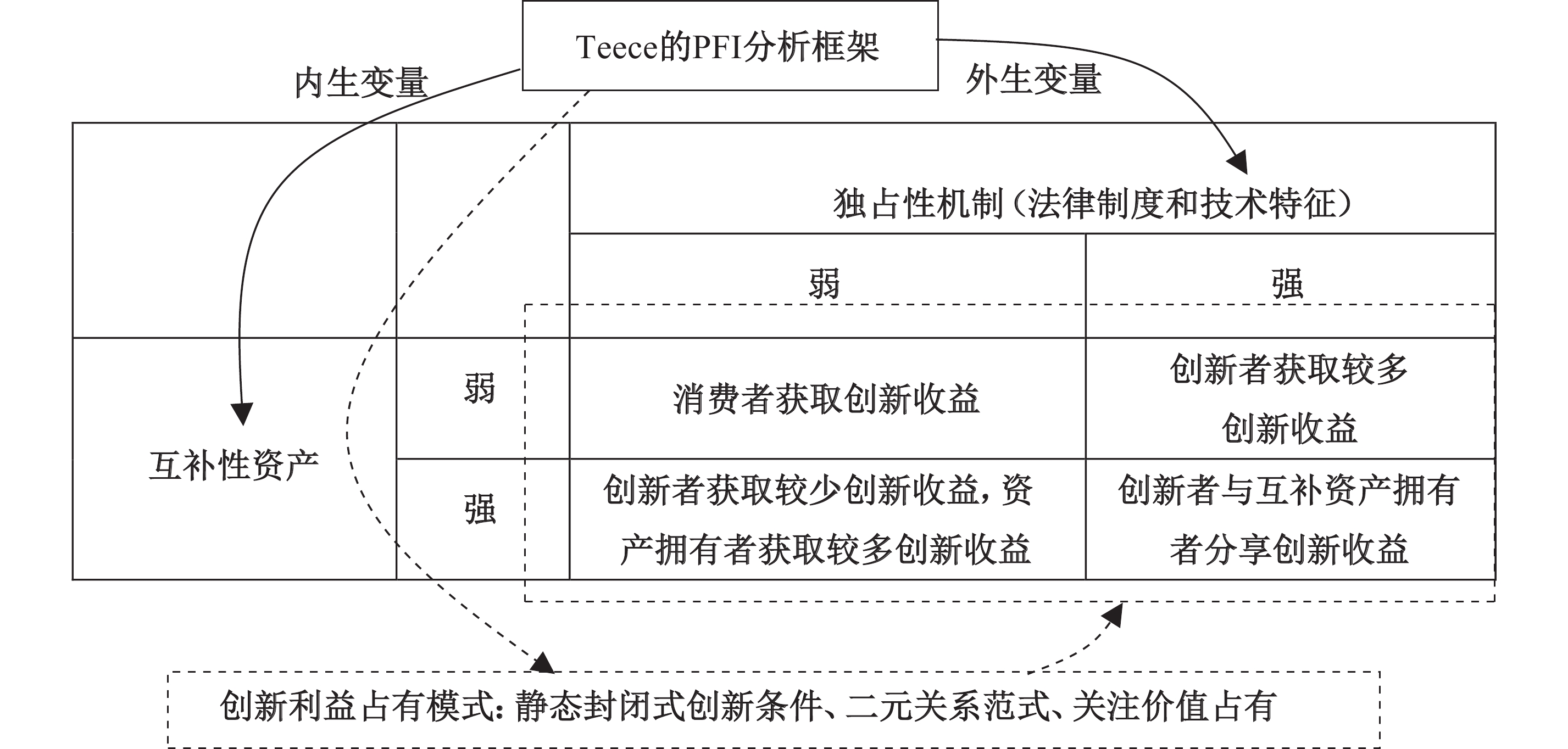

创新者的技术创新是否必定带来市场利润?为何在某些情况下创新者拥有技术创新和市场进入的先发优势却不能收获创新价值,而技术跟随者和市场后进入者却能收获更大的市场份额?针对传统创新理论所不能解释的上述问题,Teece创造性地提出了PFI (profiting from innovation)分析框架(Teece,1986),用以解释创新企业的创新获利问题。他认为,技术创新包括从技术发明到商业化的整个过程,创新企业必须努力实现技术创新商业化后的价值占有,否则技术创新不可持续,这便是“从创新中获利”的主旨所在。创新者有必要随着时间的流逝而获得足够的利润,以保证对研发和相关创新活动的进一步投资(Pisano和Teece,2007)。为了促进技术创新商业化后的价值占有,必须满足“独占性机制”(appropriability regime)和“互补性资产”(complementary assets)两大关键条件,并辅以技术标准、主导设计、网络效应、进入时机等各方面有利的环境和时机。由此可见,创新企业的创新获利是一个极其复杂的过程。Teece(1986)的创新获利分析框架的理论核心如图1所示。

首先,从独占性机制的具体内涵来看:独占性机制是指控制创新者获取创新收益的能力的环境因素,不包括公司和市场结构(Teece,1986),这种机制最重要的方面是技术的性质以及法律保护的效力,主要体现为能保护创新者的创新成果和技术秘密的各种正式和非正式制度,专利制度、版权制度、商业秘密是其核心。如果核心技术能得到有效的保护,独占性机制就是强式的;否则独占性机制就是弱式的。强式的独占性机制对于创新者的创新获利是非常有利的,但在弱式独占性机制的情况下,Teece所提出的“互补性资产”就非常重要了。其次,Teece(1986)认为,互补性资产是企业在商业运作过程中与企业核心技术相互结合的支持性资产,它直接决定了创新者技术创新商业化的成败,因此对企业创新后的市场价值占有产生了重要影响。根据互补性资产与核心技术相互依赖的特征可以将互补性资产分为三类:通用性资产、专用性资产(创新者和互补者资产的单边依赖)和共同专用性资产(创新者和互补者资产的双边依赖)。在三类互补性资产中,拥有通用性互补资产不会为企业带来竞争优势,因为其他企业也可以通过市场获得这种资产,而专用性互补资产特别是共同专用性互补资产则能为企业带来持续的竞争优势,从而促进企业的创新获利。

|

| 资料来源:作者绘制。 图 1 Teece创新获利理论的基本逻辑 |

在以上两项创新获利的要素中,Teece(1986)认为专属制度是外生变量和环境变量,不是企业所能决定和影响的,因而互补性资产就直接决定着企业技术创新商业化的成败。这对于市场追随者的意义在于,只要拥有创新者所需要的互补性资产而并不一定需要技术创新,就能实现创新获利,在市场中拥有一席之地。PFI框架的最大贡献是,它突出了拥有关键互补资产和控制价值链中瓶颈资产对于商业成功的重要性(Pisano和Teece,2007)。这种创新性观点引起了中国学界的重视,罗珉和赵红梅(2009)通过研究指出,中国制造成功的秘密并不在于技术创新,而在于产业组织的创新和互补性资产;刘志阳(2014)也指出,中国企业可以利用互补性资产的互补性弱化国际领先企业的技术优势,利用中国企业占有的不可复制和移动的专用性互补资产和共同专用性资产增加中国企业的讨价还价能力,进而实现市场获利。需要指出的是,Teece的创新获利分析框架提出于20世纪80年代,其理论前提是企业静态封闭式的创新环境,关注于创新者和互补资产拥有者的二元互动关系以及聚焦于价值占有,这一系列假设已经不符合当前企业所面临的环境和创新条件,势必需要与时俱进,结合相关理论和实践领域的最新现实而做出必要的修正。

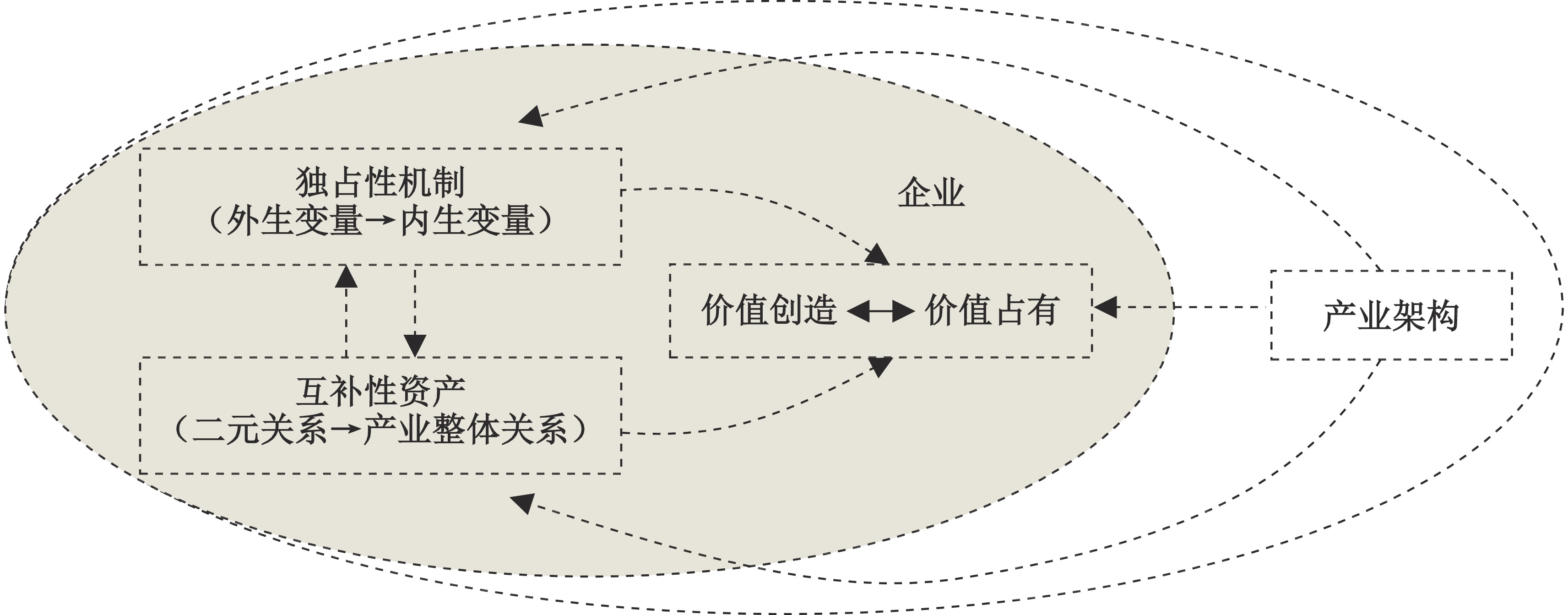

(二)创新获利理论的演进与产业架构研究的缘起

自创新获利分析框架提出到现在,三十余年以来,企业创新的环境和模式已经发生了根本性变化,众多学者在Teece(1986)的基础上不断发展和完善创新获利分析框架,其中一个重要的理论改进便是将产业架构这一重要视角和概念引入原有框架,从而使这一理论更能指导企业的创新实践。以下将结合最新的理论研究,从三个维度探讨创新获利分析框架的演进趋势,这也正是产业架构研究的理论背景(参见图2)。

|

| 资料来源:作者绘制。 图 2 产业架构与Teece的创新获利框架的演进逻辑 |

1. 从单纯强调价值占有到强调价值创造与价值占有的辩证关系

PFI框架提出之时聚焦于价值占有,并未过多涉及价值创造。随着学者们研究的深入,价值创造与价值占有之间的辩证统一关系越来越清晰,即更多价值创造意味着有更大价值占有的空间和可能,价值创造是价值占有的前提和基础,而价值占有则会反作用于价值创造,因此,单独考虑价值占有而不考虑价值创造是有理论缺陷的。因此,Jacobides等(2006)构建了“产业架构”这一概念,认为产业架构是影响企业创新获利的关键战略要素之一,它不仅影响了产业价值的创造以及产业内的劳动分工,更重要的是决定了创新利润的分配,并可以使Teece的框架在价值创造与价值占有之间取得更有利的平衡。此外,他们认为,除了通过抵制模仿者和实现卓越的创新能力以获取价值之外,企业在某些条件下还可以鼓励模仿,以便从投资于可以升值的资产中受益,这实际上为Chesbrough(2003)所提出的开放式创新框架提供了分析基础。王雎(2008)认为,在开放式创新的逻辑之下,企业的行为逻辑可能会从利己(价值占有)转变为“基于自利的利他”(self-interested based altruism)。显然,企业并不是为了集体利益而做无私奉献,这里涉及一种“再生产逻辑”,即在技术开发阶段先通过组织间合作追求集体利益以实现更大的价值创造,然后在商业化过程中实现更大的价值占有,此时价值创造和价值占有之间实现了一种螺旋上升的良性循环,这便是开放式创新条件下专用性制度和互补性资产之间一种嵌套式的杠杆效应(leverage effect)。此外,王雎和曾涛(2011)构建了一个基于价值创新的开放式创新分析框架,这一框架不仅强调价值的获取和占有,更强调价值识别和价值创造,而开放条件下的价值创新并非纯粹的技术创新,更包括在技术创新的基础上进一步实现其商业价值。另外,Teece教授本人在2017年接受《清华管理评论》专访时也明确指出,PFI框架是聚焦于价值获取的,并认为这个框架能够获得成功的重要原因便是聚焦于有限的问题,他本人“对创新获利框架没有涉及价值创造并不感到遗憾”(梅亮,2017)。

2. 从聚焦于双边关系扩展到研究产业整体关系

Teece的创新获利分析框架主要聚焦于创新者与模仿者、跟随者之间的竞争或合作关系,其落脚点在于企业之间的二元关系,比如创新者与其追随者之间的竞争动态(如在位者VS新进入者),虽然这是对现实世界的一种简化,但产业内创造和分配价值的背景通常由相互依赖的参与者网络组成(Brusoni等,2009);Jacobides和Winter(2005)构建了交易成本与能力的共同演化(co-evolution)理论以解释生产的制度结构,并指出“企业对边界的选择受到了不断变化的产业背景的制约,有必要通过产业层面的分析来补充企业层面的微观分析观点”。Kapoor(2013)也强调,创新获利框架的二元关系视角的分析虽然简便,但已经不能描绘当前企业创新的全部图景,企业的创新不能脱离整个产业背景而存在,因此越来越多的研究将企业与产业之间的跨层面分析纳入研究议程,特别是在开放式创新的背景之下,企业与产业内众多的供应商、互补品提供者、客户以及政府部门发生了错综复杂的联系,这种联系已经远远超出了创新获利框架的二元关系范畴(Jacobides等,2006;王雎和曾涛,2011)。Brusoni等(2009)指出,对于企业组织、创新与战略的研究来说,产业并非一个既定的环境变量,企业可以通过修改现有的环境并引入新的“规则和角色”(rules and roles)来塑造环境的本质。这就是说,企业与产业存在跨层面的互动机制,这也意味着创新获利机制不能仅仅从创新者、互补者、模仿者、供应者和消费者这些微观层面的主体进行分析,必须扩展到产业整体层面加以分析。在上述背景下,产业架构这一概念很好地呼应了前述理论诉求,将创新获利框架的二元关系扩展到整个产业层面来分析,具有重要的理论及现实意义。

3. 从封闭式创新模式转换到开放式创新模式

Teece的创新获利理论沿用了封闭型的熊彼特创新模式,而在当前的经济技术背景下,企业将更倾向于同多元化的创新主体联合在一起,基于快速信任(swift trust)组建跨企业团队并实现联合,嵌套在密集的网络中以实现创新。这就是所谓的“共同创新”或“开放式创新”模式,这种创新过程将变得更加开放、分散和民主。创新企业与合作者在价值创造中彼此合作,在价值获取中相互竞争,形成一种多赢局面。相对于封闭式创新,开放式创新不再强调对创新资源的拥有和控制,而是强调对创新资源的获取和重新配置;创新活动不再被严格地限制在企业内部进行,而是嵌入组织间层面并依赖于同其他各种组织的合作,不再是依靠蓄积创新资源来取得竞争优势,而是通过组织间交换创新资源和分享创新收益而获取竞争优势(王雎,2008)。基于以上观点,独占性制度已经从一个环境变量转化为企业可以通过战略行为改变或塑造的内生变量(Pisano和Teece,2007)。此外,一旦将企业创新获利的背景扩展到整个产业,那么产业架构的形成和演进也将会作为重要的内生变量深刻地影响企业的创新行为以及价值占有状态。例如,Jacobides等(2006)认为,产业参与者可以通过对平台技术的投资和技术架构的决策来实现“架构再造”,从而战略性地塑造产业架构。具有良好市场地位和丰富资源的重要的行业参与者——平台企业有时候可以通过公司和风险资本投资,以及与联盟伙伴甚至公共机构的共同投资活动,帮助塑造产业架构。王雎和曾涛(2008)也认为,专用性制度和产业架构并非完全外生决定的,有时候是创新者和模仿者的战略选择的函数,企业可以采取特定的行动改变专用性制度和产业架构,这取决于其战略目标及其自身可用的资源。因此,在开放式创新模式下,独占性机制以及产业架构作为内生变量应纳入创新获利的分析框架,以便更好地解释企业创新实践。

4. 融入产业架构分析的企业创新获利理论的修正

当前,随着互联网、大数据、人工智能等新技术的蓬勃发展,特别是双边平台和产业平台所采用的“核心—边缘”模块化技术架构的不断成熟,使得企业影响甚至是控制产业架构即企业“能力外部化”具备了技术可能性(吴义爽,2019)。可见,在新技术革命的背景下,企业的个体属性必然与其嵌入的产业架构建立更紧密的关联。因此,一个更理想的企业创新获利逻辑应该是:不仅关注如何占有价值(即“分蛋糕”),更应关注如何创造价值(即“做大蛋糕”),“做大蛋糕”意味着企业必须摒弃原有的封闭式个体思维,而树立开放式产业思维,凭借自身资源能力优势以及新技术杠杆撬动产业架构,联合甚至是领导产业内庞大的参与者创造更大的产业价值。在产业架构视角下,企业更好地平衡价值创造和价值占有的关键在于,企业应实现从“经营企业”到“经营产业”的思维转变,凭借其对技术、需求以及产业发展趋势的洞察,牢固占据产业中的一个或多个、局部或整体的“战略瓶颈”(Jacobides和Tae,2015),并以自身能力为核心支撑,充分运用大数据、模块化以及智能技术,特别是利用和驾驭平台经济条件下的网络效应加杠杆机制(包括直接杠杆、间接杠杆和速度杠杆),有效地促进企业自身能力的外部化(吴义爽,2019),从而实现企业与产业架构良性共同演化机制下的“更大的价值创造—更大的价值占有”的螺旋式上升循环。

三、产业架构研究的基本观点(一)产业架构的内涵

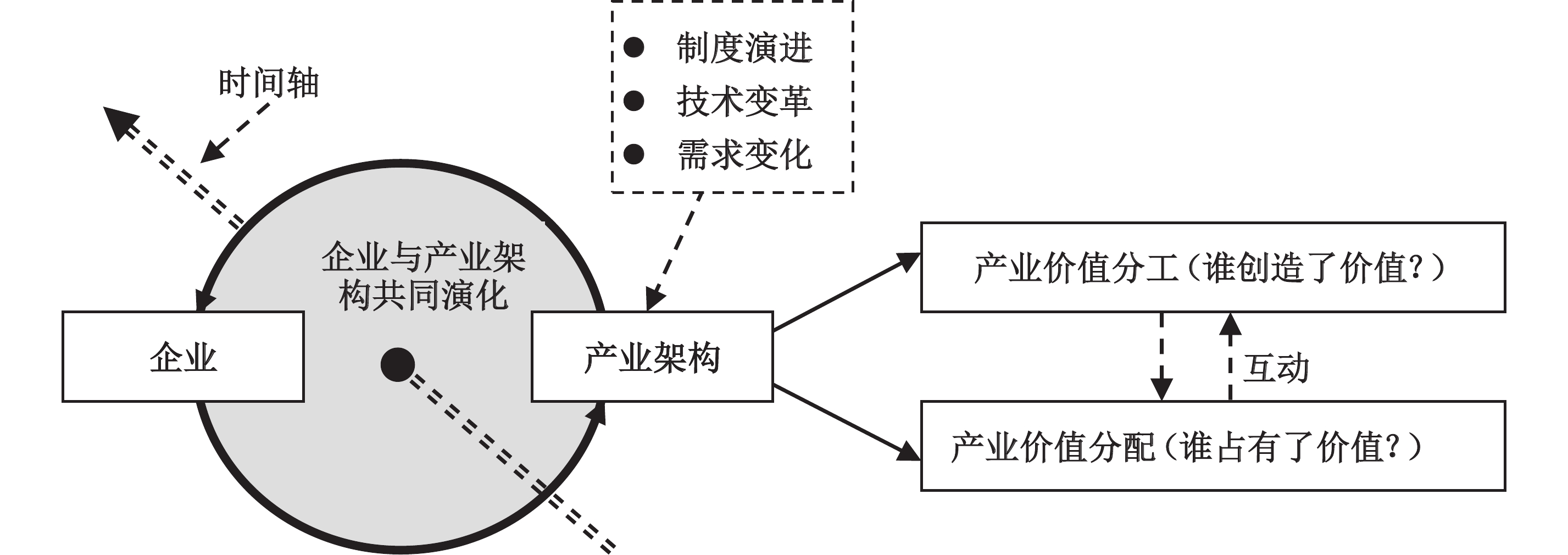

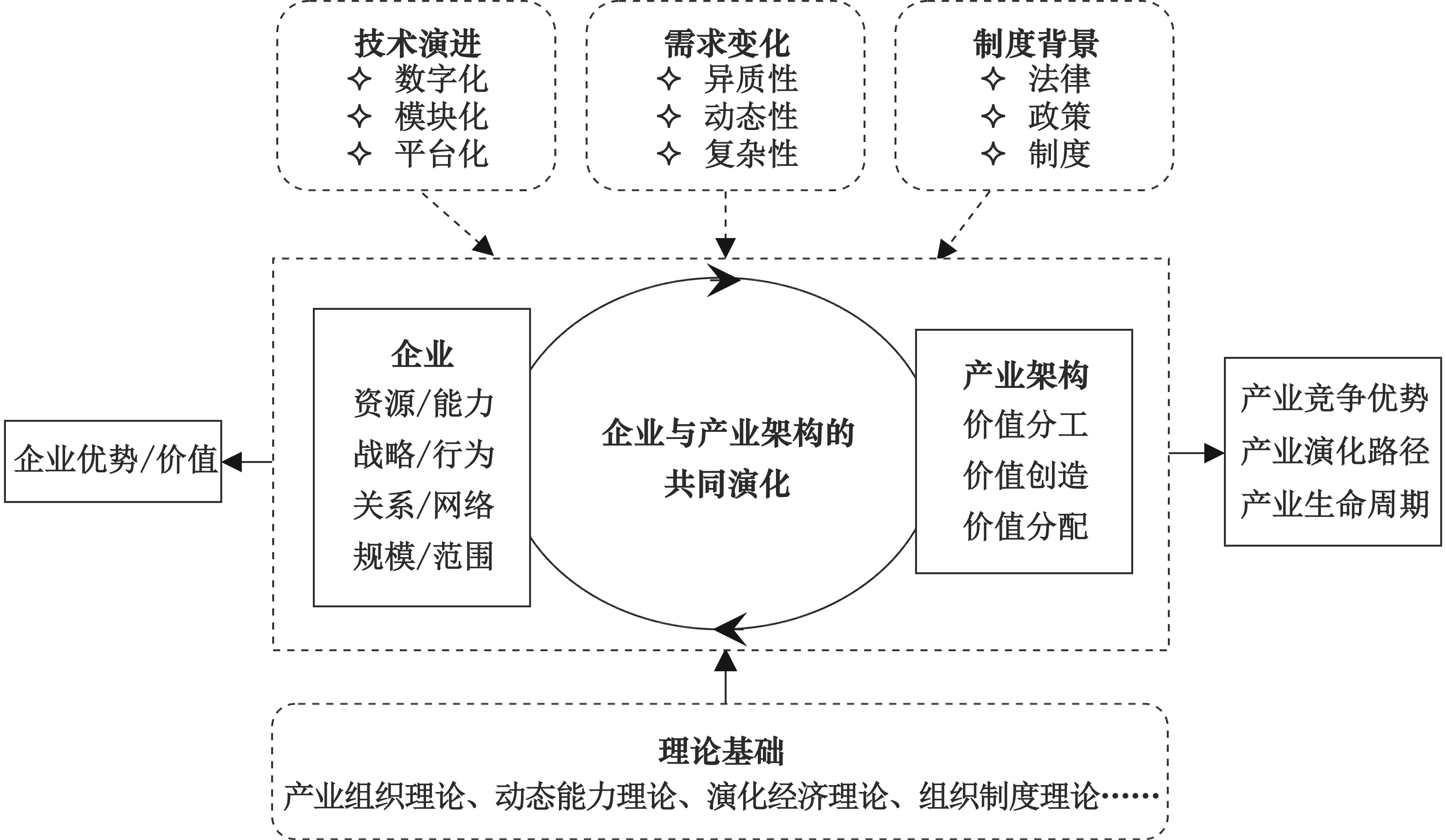

2006年,Research Policy出版了一期纪念Teece创新获利理论提出20周年的专刊,Jacobides等学者关于产业架构的奠基性文献就发表于这一期专刊上,其主要目的是结合产业架构对创新获利理论进行深化拓展。Jacobides等(2006)认为,产业架构描述了产业内的组织分工(谁做什么)以及价值和收益在组织间的分配(谁得到什么),它包括产业的纵向一体化特征以及影响组织间相互依赖关系的一系列“规则和角色”(rules and roles),图3展示了产业架构的内涵及其与企业间的共同演化关系。

|

| 资料来源:作者绘制。 图 3 企业与产业架构的共同演化 |

首先,从产业架构的内涵来看,产业架构不同于产业结构,也不同于产业分工。产业结构是一个宏观层面的概念,描绘一个国家或地区不同产业间的结构比例关系,而产业架构通常聚焦于单一产业内部,从更微观的视角来洞察产业内不同主体之间的分工和依赖关系以及最优行为规则;产业架构和产业内分工有一定关联之处,但产业架构的内涵远比产业内分工更丰富,它以价值为导向,不仅关注产业内主体的分工,更关注这种分工是否有利于价值创造,分工后的价值分配是否有利于产业和产业内主体的长远发展和可持续竞争优势的获取。产业架构不仅关注产业内主体间的经济互动,也关注到了产业内主体之间的社会互动和制度互动;此外,产业架构具有动态性,随着技术的进步和产业的演进,产业架构会发生显著的变化。比如从历史上看,计算机行业具有所谓的“垂直”架构,每个计算机公司都设计和制造计算机系统的所有组件。IBM大型机利用专用的IBM操作系统,围绕专有的IBM组件进行设计,而通常只能运行IBM自身生成的软件程序,并且必须由IBM提供服务。但随着产业的发展,该行业的产业架构开始向“水平”架构转变。这种架构意味着单个企业只需要生产某种计算机组件或凭借某种优势软件的开发便可以参与整个行业体系,比如微软公司专供操作系统,英特尔公司提供微处理器,半导体公司则提供内容或其他芯片,某些企业则专门从事磁盘驱动器和显示器等组件。由于模块化的产生,计算机行业的垂直架构演变为水平架构。产业架构的形成和演进对于高科技产业和新兴产业而言具有极为重要的意义。

其次,我们必须深刻认识到企业与产业架构之间存在共同演化关系。Jacobides和Winter(2005)构建了一个能力和交易成本的共同演化模型,以解释生产的制度结构,从生产能力的比较优势及其与交易成本的共同演化出发,提出了一个基于选择过程、潜在收益、能力发展和产业内企业参与者的动态演化理论,其中企业通过选择行为(包括竞争和模仿)来塑造企业和产业的垂直范围(vertical scope),而企业和产业的垂直范围又通过影响企业能力发展过程动态地反馈和影响企业的能力分配,这一过程会沿着时间轴持续动态地螺旋推进。这一思想事实上也成为Jacobides等(2006)产业架构分析的理论基础。Brusoni等(2009)强调,企业重新塑造和定义了它们的产业架构,比如谷歌通过改变微软在价值链上的活动性质以及行业参与者之间的互动方式试图取代微软的位置;软件巨头甲骨文公司抢在IBM和Cisco之前收购了IT网络制造商Sun,并挑战了PC行业内传统的垂直分工。Ferraro和Gurses(2009)则强调了关键人物在推动和塑造架构变革过程中的作用。这些关键人物凭借其资源、社会资本、远见和关键联系的力量,可能成为快速而剧烈的产业架构变化的“催化剂”,他们以“行之有效的做事方式”引导产业演进和变革。此外,Santos和Eisenhardt(2009)研究了企业家通过声称、划分和控制的过程,围绕他们的企业塑造产业架构,从而建立自己的成功。Jacobides(2016)也指出,产业架构并不是企业必须被动接受的、不可改变的条件,也会受到特定公司或公司集团的积极影响和操纵,无论是为了自身的利益还是为了整个产业的利益。产业架构展示了企业如何通过占据产业内的特殊位置而成为“瓶颈”的,这个特殊位置使他们能够控制稀缺的资源或产出,产生对同行的权力以及获得更好的价值机会。从产业架构对企业的影响来看,在2006年工作的基础上,Jacobides(2016)明确将产业架构定义为产业内企业间的角色、规则、惯例、结构以及商业模式和关系的集合。产业架构还塑造了产业内创新收益的分布,并定义了所有产业主体互动的“轮廓”和“框架”,是制约所有产业主体相互联系和相互依赖的基本规则,产业架构以被预期的方式或未被预期的方式影响到所有产业参与者。

最后,从产业架构的外部影响因素来看,外部环境层面的制度演进、技术变革以及消费者需求和偏好的变化均会导致产业架构发生变化。关于政府行为以及各种正式和非正式制度对产业架构的影响,Tee和Gawer(2009)的研究表明,日本与荷兰的行业监管和放松管制的过程以及行业标准的出现有所不同,因此行业的发展方式也不同。由于日本和荷兰的产业发展涉及的公司范围不同,导致不同的公司能力和议价能力的差异。这些因素的组合符合Jacobides(2006)对于产业架构的分析。产业架构概念也呼应了来自制度理论的洞察力,引用了非正式的“游戏规则”以及行业参与者需要遵循的正式法律框架。产业的知识产权制度会对产业架构产生重要影响,监管的变化等环境冲击也会导致产业组织方式的重大变化。产业架构还包括企业参与产业活动的一系列限定的“菜单”,“菜单”上提供了企业必须遵守的规则和可以扮演的角色。从这个角度来说,产业架构显然受到了法律框架的制约。社会习俗和规范也对产业架构产生了影响。关于技术演进对于产业架构的影响,在产业内企业的竞争和演化过程中,如果其他行业的新进入者带来了新技术,破坏了原有的技术优势,就会导致产业内的企业能力、行动和组合的变化,也将会进一步降低原有产业内某些资源的稀缺性,因此,产业价值分工和价值分配的规则将被打破,原有的产业架构将会失衡,进入一个不平衡到平衡的产业架构发展的新周期。此外,需求因素是影响产业架构的重要因素。近十余年兴起的一种重要思潮——“基于需求的战略观” (demand-based strategy)(Priem等,2018)——强调消费者的替代性需求、多样性需求和拓展性需求深刻地影响着企业战略、行为及绩效,消费者需求的变化将对企业价值创造和价值占有产生重要影响,这也势必导致产业架构的动态演化。

(二)产业架构的特征

1. 认知合法性

认知合法性意味着产业架构的形成是产业演进过程中创新者、模仿者、互补者以及所有利益相关方通过长期的竞争、合作以及社会经济互动所形成的一种共同认可和共同遵守的组织定位和行为规范。在产业架构的潜在影响下,每个参与主体都扮演着特定的“角色”,遵守共同的“规则”,采取特定的“行为”并占有特定的“价值”,产业架构不仅是一种经济架构,也是一种社会架构和制度架构。例如,Jacobides(2016)强调,产业架构是一种具有有机性(organic)、系统性和多维复杂性的认知框架(cognitive framework),它也提供了企业塑造其边界和商业模式的背景和模板(Kapoor,2013)。产业中的核心企业经常通过一系列战略行为使自己所主张的产业架构的“版本”合法化,并让行业内的参与者、监管机构以及社会公众接受(Gurses和Ozcan,2015)。产业架构一旦形成,便将保持一定的稳定性,此时所有产业参与者将会达成一种产业层面的“休战”(truce),这定义了一定时期内稳定的和不断发展的产业生产和交换模式。然而,由于有限理性和内部偏见的存在,核心企业所倡导的产业架构在长期来看却无益于自己,因此,如何正确、有效地塑造对企业自身有利的产业架构是当前研究的一个重要问题。

2. 路径依赖性

从产业架构的本质来看,它是产业内行动者之间长期互动所形成的、被各主体接受的一整套行为规则、惯例、习俗的认知系统,产业内各主体的角色和分工是稳定的,每个行动者确切地知道自己在整个产业体系中的位置,也知道自己“干什么”和“不干什么”(Kapoor,2013),这一整套产业内的互动规则具有很强的路径依赖性,并嵌入长期的企业和产业的共同演化过程中,形成具有累积强化效应的组织记忆(王节祥等,2018),短时间内很难轻易地被改变。沿用Nelson和Winter(1982)的观点,企业和产业的经济活动是一种惯例化的行为,将会形成一种“特殊记忆”和“共同知识”存在于企业和产业的行为中,这显著地降低了信息不对称的程度,缓解了道德风险和逆向选择,减少了代理成本(蔡宁和吴义爽,2006),因此,产业架构的形成意味着一种较为稳定的低交易成本的产业运行体系。就此,Tee和Gawer(2009)指出,产业中的核心企业在某个时间内突然产生的战略行为可能无法影响产业架构,因为产业架构是一种路径依赖的长期演进过程;Gurses和Ozcan(2015)也强调,由于产业架构由难以模仿和移动的专用型资产所支持,产业架构表现出很大的惯性,任何试图重新设计产业架构的公司都将面临阻力,因此通常只有在新领域和特定的时机下,才会出现产业架构重构的机会,这种机会来自技术、制度和需求的重大变化。

3. 战略可塑性

产业架构具有路径依赖性并不意味着其不会被改变,产业中的核心企业和平台领导者不仅有动机、也有能力通过自身的战略行为重塑(reshaping)产业架构,这种重塑行为不仅对自身有利,也将会促进产业内的企业实现价值共创,从而促进产业的整体发展。例如,Jacobides等(2006)认为,企业可以通过自身战略行为影响到产业架构,从而创造一种“架构优势”(architectural advantage),凭借这种架构优势,企业可以在促进互补资产流动性的基础上维持自身在价值占有上的优势位置;Tee和Gawer(2009)也指出,产业架构可以由产业内有意识的、具有前瞻性的公司来操纵,这些行为非常类似于企业努力构建平台领导(platform leadership)的尝试;此外,Jacobides和Tae(2015)通过对苹果公司的案例研究发现,苹果公司通过在其IOS操作系统中引入众多互补的应用程序开发商并加强他们之间的竞争,即凭借IOS操作系统这一关键资源实施控制,使自己成为移动平板电脑领域的“瓶颈”,从而保持其特权地位。当前,在模块化的背景之下,越来越多的企业正在实现平台化发展,通过构建生态系统实现从企业到平台生态系统的跃迁(王节祥等,2018),产业中的平台领导者凭借其架构优势,可以将产业系统创新收益更多地转移到自己的手中,因为平台领导者可以设置产业模块之间的接口协议并能决定采用或者不采用哪种创新,这种事后的讨价还价能力为平台领导者创造了准租金来源。

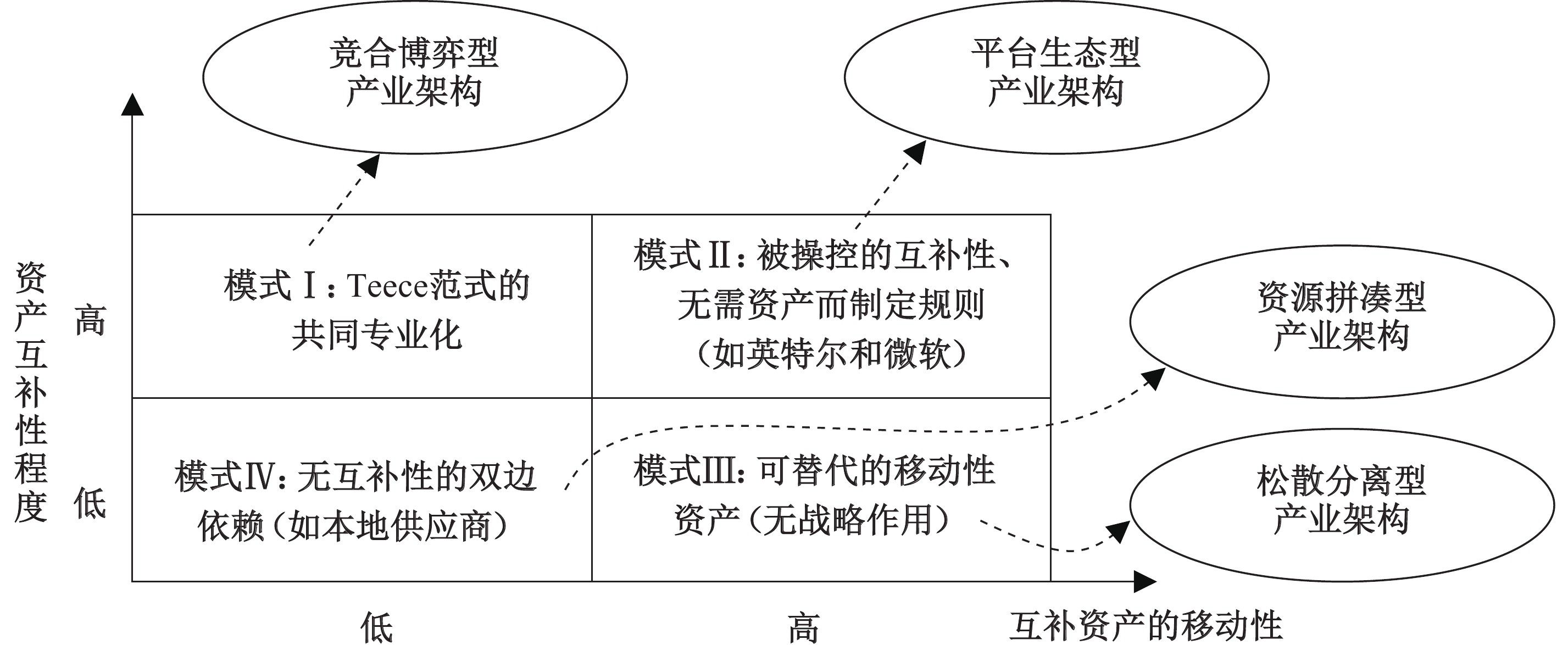

(三)共同专业化视角下产业架构的分类模式

当前,中外学界对于产业架构的内涵、重要性以及影响因素进行了一定研究,但仍然有众多的研究空白需要填补,其中一个非常重要的问题便是产业架构的分类。本文将尝试以Teece(1986)提出的“共同专业化”(co-specialization)概念为基础,结合Jacobides等(2006)的“资产互补性—移动性”分析框架,提出四种代表性的产业架构,并针对每种产业架构分析其企业层面和产业层面的价值创造和价值占有的特征和规律。

共同专业化描述了创新者和互补者之间资产的相互适应和相互依赖的程度。Teece认为,共同专业化包括互补性和移动性两个维度,并且资产互补性越强,其移动性越低,因为共同专业化意味着双边依赖,创新者和互补者只有相互紧密合作才能共享创新价值,这种“谁也离不开谁”的局面意味着创新者和互补者已经绑定到一起,任何一方都无法脱离对方实现价值占有。这种“蒂斯范式的共同专业化”(Teecian co-specialization)对于创新者和互补者的价值共创非常重要,但它也会带来双边依赖和讨价还价问题,进而限制创新者的创新获利,影响价值创造,这就是所谓的“共同专业化难题”(the cospecialization conundrum)。为了解决这一难题,Jacobides等(2006)创造性地指出,共同专业化资产的互补性和移动性是可以相互分割的,高互补性和高移动性可能同时存在,在垂直相邻的市场上,获得高互补性和高移动性的企业可以在不拥有互补资产的情况下获得适当的价值,从而避免了Teece创新获利框架中的共同专业化难题。Jacobides等(2006)构建的“资产互补性—移动性”分析框架如图4所示。

|

| 资料来源:根据Jacobides等(2006)扩展。 图 4 基于共同专业化的产业架构分类模式 |

在图4中,创新者和互补资产的共同专业化被划分为移动性和互补性两个维度,横轴代表互补资产的移动性的高低水平,纵轴代表资产互补性的高低水平。本文认为,产业架构描绘了产业内分工和价值分配的状况,而产业内分工的核心就是要准确反映产业内各主体的相互关系,互补资产的共同专业化一方面通过互补性描绘产业内各主体之间的相互依赖关系,另一方面通过移动性描绘产业内主体是否能被分割,而这直接决定了产业内的价值分配,能够较好地刻画产业架构中“谁创造价值”“谁占有价值”的问题,因此,通过解构共同专业化,能较好地描绘产业架构的分类模式。结合Jacobides等(2006)提出的理论模型,共同专业化可被解构为四种组合,分别是模式Ⅰ、模式Ⅱ、模式Ⅲ和模式Ⅳ,四种共同专业化模式的组合映射到产业架构层面则分别代表“竞合博弈型产业架构”“平台生态型产业架构”“松散分离型产业架构”“资源拼凑型产业架构”。以下将分别分析这四种产业架构的特征和性质(参见表1)。

| 模式Ⅰ | 模式Ⅱ | 模式Ⅲ | 模式Ⅳ | |

| 创新者价值占有 | 不确定 | 较高 | 低 | 较低 |

| 互补者价值占有 | 不确定 | 较高 | 低 | 较低 |

| 产业整体价值创造 | 不确定 | 较高 | 低 | 较低 |

| 产业架构类型 | 竞合博弈型 | 平台生态型 | 松散分离型 | 资源拼凑型 |

1. 模式Ⅰ:竞合博弈型产业架构

在图4中,模式Ⅰ意味着产业内创新者和互补者之间的资产互补性程度较高,而移动性较低,这也是Teece的创新获利框架中典型的共同专业化范式。在这种情境下,创新者与互补企业高度互补,两者能协同创造价值;同时,互补资产移动性较低,意味着创新者和互补企业高度依赖,谁也无法脱离对方单独实现创新的商业化和价值创造;此外,这将导致创新者和互补企业之间相互锁定,无法找到替代性互补资产,进而导致双方在价值分配的过程中产生讨价还价问题,如果双方无法在价值分配中形成共识,创新的商业化就可能失败,这就是Jacobides等(2006)所称的“共同专业化难题”。本文称这种类型的产业架构为“竞合博弈型产业架构”。从创新者和互补者的价值占有情况来看,如果双方能实现创新合作并在价值分配方面意见一致,整个产业的价值创造水平将是较高的,创新者和互补者也将实现较高的价值占有;如果产业内双方和多方无法达成共识,那么整体产业的价值创造将会变得有限,创新者和互补者能占有的价值将较少。因此,竞合博弈型产业架构的产业整体价值创造、创新者和互补者的价值占有都是不确定的。这种类型的产业架构中,创新者存在很大的一体化压力(Kapoor,2013),以防范和应对互补者在价值分配方面的讨价还价。这种类型的产业架构广泛存在于中高端制造业、高科技产业以及服务产业中。

2. 模式Ⅱ:平台生态型产业架构

在图4中,模式Ⅱ意味着产业创新者和互补者之间的资产互补性程度较高,移动性也较高,在Teece的创新获利框架中不存在这种共同专业化形式。然而,Jacobides等(2006)特别指出,资产高互补性不一定意味着低移动性,高互补性和高移动性可以并存。随着信息技术的引进以及模块化生产方式的涌现,产业内的核心创新者可以努力使自身成为平台领导者,促进整个产业向平台化产业架构转移,平台领导者通过设计一整套“核心—边缘”的模块化技术架构,如英特尔公司的电脑芯片和微软公司的电脑操作系统,通过自身提供平台型技术并广泛设计各种标准化的、松散耦合的模块化技术接口,让外部众多互补企业不断进行组件创新并竞相模仿和接入,由此便导致了产业领导者在高度依赖于产业互补者和组件创新者的情况下又保持这些互补资产的高移动性和高替代性,这乃是一种“架构优势”。通过对大量成功的电子商务平台、硬件平台、软件平台的观察和证实,平台企业通过“架构优势”一方面能使自己在产业模块化竞争中处于有利位置,实现较高的价值占有,另一方面,通过平台领导战略刺激和鼓励互补性企业的创新,还能从产业整体层面引导和塑造整个产业生态系统的良性演进,实现产业价值的不断攀升,并让自身以及众多周边卫星型互补企业获得更大的价值占有;此外,还需要指出,平台领导者通过专注自身平台的设计和强化,能使自身资产不断增值,实现平台型生态系统的自我增强型的螺旋成长过程。因此,本文称这种产业架构类型为平台生态型产业架构,它主要存在于半导体、软硬件设计等采用“核心—边缘”模块化技术的产业中。

3. 模式Ⅲ和模式Ⅳ:松散分离型产业架构和资源拼凑型产业架构

在图4中,模式Ⅲ意味着创新者和互补者资产互补性程度低,而移动性较高,这种类型的产业架构意味着产业内各企业的创新行为高度独立,企业之间不需要进行任何创新合作和知识共享,因此我们称模式Ⅲ为松散分离型产业架构,创新者一般进行简单创新而不能或不需要进行复杂创新和大规模协同创新,因此,整体产业价值创造程度低,而产业内各主体的价值创造和价值占有程度均低。而模式Ⅳ代表创新者和互补者的资产互补性程度低,而由于某种原因创新者和互补者资源依赖程度却较高,因为无法找到更好的替代资产,或者因为资产或生产过程“困于此地”(stuck on the ground)等原因,只能临时从周边环境中拼凑必要的资源(resource patchwork),比如一个本地工厂由于外部或内部的原因只能雇用一些不熟练的工人(Jacobides等,2006)。本文称这种产业架构为资源拼凑型产业架构,这种产业架构中企业由于外部或内部的原因找不到合适的互补资产,因此整体产业价值创造程度低,同时产业内各企业价值创造和价值分配水平都较低,产业内任何一个企业对产业的影响和控制程度都较低。只有在市场需求、技术或制度出现重大变化时,其产业架构才有可能发生较为显著的变化。因此,模式Ⅲ和模式Ⅳ的产业架构主要出现在中低端制造业和服务业中。

以上就是本文结合共同专业化互补资产的互补性和移动性构建的产业架构的分类框架。在应用上述框架的过程中需要注意,该框架是一个较为简单的静态分析框架,在实践中每一个特定产业架构模式之下可能涉及众多创新者和互补者之间的动态竞争,创新者和互补者的角色也是多重的,另外,每个特定产业架构内的创新动态和价值动态是不断演化的,外部的技术、制度、市场需求条件、企业角色、竞争态势、架构规则都在持续发生变化,因此在具体应用中应该结合特定的制度环境和产业情境进一步优化和拓展本框架。

四、产业架构研究的理论框架与未来展望产业架构这一创新性构念自提出迄今已十余年,并引起国外学术界的重视,国外学者将其广泛应用于技术创新、企业边界决定、产业组织、产业演化、产业平台以及商业生态系统等领域的研究。与之相比,国内的产业架构研究非常匮乏,有必要在引进和借鉴国外研究的基础上,结合中国国内的企业和产业实践,推进与产业架构相关的理论创新和实践创新。为此,本文在系统梳理和剖析国外研究的基础上,构建了一个基于中国情境的企业与产业架构共同演化的理论框架(如图5所示)。

从理论基础来看,现有产业架构理论研究既可以沿用产业组织理论、动态能力理论等传统企业战略管理理论,也可以综合演化经济学、组织制度理论、经济社会学等一些跨学科的理论方法进行多角度研究,这在客观上反映了产业架构形成与演进过程中所呈现的“多维复杂性”(Jacobides,2016)。首先,产业组织理论主要探讨不完全竞争市场中的企业组织、行为以及绩效的研究,大量分析工具如博弈论、激励理论、交易成本与产权理论的引入可以对产业中企业的战略行为进行有效分析,而产业架构的形成本质上是产业内各企业主体的战略互动和价值博弈的结果,产业组织理论和分析工具显然可以应用于产业架构的研究,特别是产业组织理论中关于双边及多边平台市场的理论以及网络效应的分析对于平台企业主导的产业架构具有重要的解释意义。其次,动态能力理论可以有效运用于产业架构的分析。Teece(2007)将动态能力分解为企业感知和塑造机会的能力、抓住机会的能力以及通过增强、整合、保护以及在必要时重新配置企业的无形和有形资产来保持竞争力的能力,同时,他认为动态能力还是一种“编排能力”(orchestration capacities),这种能力使得企业能够有效塑造和设计其商业生态系统,从而“使环境变得更加有利于自己”。从这一视角来看,动态能力理论显然能有效揭示企业塑造产业架构的内在过程和机理,并成为产业架构研究的重要理论视角。再次,演化经济学理论则关注企业变革、学习、创造和竞争的非均衡和路径依赖的动态过程,其特别强调企业和环境在互动过程中所存在的非线性“反馈机制”,这些核心观点和视角为理解产业架构的路径依赖性、战略可塑性以及企业与产业架构之间的共同演化机制提供了重要理论借鉴。最后,组织分析的新制度主义强调企业组织的行为是发生在制度环境中,而制度包括了认知性、规范性和规制性的结构和活动,企业在特定的制度规则下运作并受到其深刻影响,可以说企业是一种制度化的组织。作为一个认知框架的产业架构具有“认知合法性”要求,而认知合法性的达成并不一定来自于政府的法律和制度,也可以由行业参与者通过“框架竞赛”等方式构建合法的“架构版本”(Jacobides,2016)。因此,组织制度理论能为产业架构的相关研究提供重要的理论参考。综上所述,产业架构问题是一个多角度、多层次的“有机概念”(Jacobides,2016),具有重要理论意义,而这需要我们综合多个理论视角深入研究才能有效予以揭示。

|

| 图 5 产业架构研究的理论框架 |

从中国情境来看,得益于中国“创新强国”战略的实施以及庞大异质化内需市场的持续增长,“双创”已经成为驱动中国经济的重要引擎,这非常有利于中国企业发现并占据更多更有价值的“战略瓶颈”,从而开辟更宽广的“价值蓝海”。因此,在产业架构视角下,中国企业实现价值创造和价值占有之间更有利的平衡的核心在于:充分洞察和把握中国在需求、技术和制度方面的巨大优势和潜力,实施更能动的、面向产业架构重塑的价值创造战略,以实现“更大的价值创造—更大的价值占有”的螺旋式上升循环。从实际情况来看,中国企业的成功实践已经为这一领域的深入研究提供了非常丰富的素材。根据权威研究机构eMarketer发布的2019全球电商市场研究报告,阿里巴巴旗下的C2C电商平台淘宝网的2019年成交额为5 150亿美元,排名首位,其另外一家旗舰B2C电商平台天猫的2019年成交额为4 320亿美元,排名第二,均超过第三位亚马逊的2019年成交额3 440亿美元。而围绕这些电商平台的是涉及数千万计的上游原材料商、生产商、品牌商和分销商,并引领了下游的物流产业、金融产业、数据产业等的发展;同时,凭借庞大的消费者基础促进了大量的新产业如广告、IT技术、直播、点评、市场咨询、第三方服务等相关行业的持续涌现。而在传统制造业领域,我国有更多的企业也正在实施以产业架构塑造为核心的平台化战略。典型的如海尔凭借其全球规模最大的大规模定制COSMOPlat平台孕育出了机械、化工、房车和建陶等15类行业生态子平台,汇聚了3.4亿用户,并赋能4.3万家企业。2020年1月COSMOPlat平台被世界经济论坛认定为全球44家“灯塔工厂”之一。因此,产业架构研究所强调的“企业价值创造和价值占有的辩证关系”“企业塑造产业架构”“企业与产业共同演进”“构建企业的架构优势”等核心主张与我国企业的广泛实践非常契合。以下从产业架构研究的最新进展提出该领域研究的若干前瞻性方向,为学界提供参考。

(一)基于产业架构的企业互补性资产管理和创新获利策略

当前,企业的技术创新和创新获利的过程呈现出开放性、嵌入性、整体性、网络性和生态性特征,在产业架构的视角下,企业价值创造越来越嵌入到产业架构的形成和演化过程中。研究表明,产业中的某些特殊企业如枢纽公司(Hubs)、基石公司(Keystones)、领袖企业(Kinpin)对于关键的资源和能力的占有能使企业拥有“架构优势”,进而实现创新获利,而不必跟互补资产持有者进行讨价还价。当前,学界主要从互补资产的互补性和移动性来定性探讨产业架构背景下的价值创造和价值占有问题。然而,不同类型和不同发展阶段的产业架构下创新者和互补者之间资产的互补性和移动性呈现出很大差异。在现实中,竞合博弈型的产业架构比较普遍,此时创新者面对互补资产拥有者的讨价还价将需要很好地权衡独占机制的强弱:一方面,为了确保自身从创新中获利,需要增强独占机制以增加自身专利、产权方面的资源“稀缺性”;另一方面,对互补资产拥有者使用自身专利或产权的过度限制又会导致产业可创造和分配的总体价值的降低,Pisano和Teece(2007)鲜明地提出:在资源稀缺的情况下,我们是获得一个正在悄然萎缩的馅饼的最大部分,还是得到一个不断增加的馅饼的较小部分,哪一个更有意义?这是一个影响因素众多且非常复杂的权衡过程,需要学界采用多种分析工具进行更深层次的定量探讨。对于平台生态型产业架构而言,尽管主导企业拥有“架构优势”,然而因为互补资产拥有者的移动性很高,因此也会面临产业外进入者和平台争夺者的激烈竞争,导致互补资产拥有者的流失进而损耗自身的“架构优势”,因此如何实现主导企业从“架构优势”到“架构+生态优势”的战略升级是一个非常值得探讨的理论问题。此外,从动态视角来看,特定产业架构也会经历产生、发展、成熟和消亡这一过程,在这一过程中,不同的产业参与者对于价值创造和价值占有的倾向调整、产业参与者之间的能力演化和利益博弈使得一个“好”的产业架构形成是非常困难的,而我们学界不仅要描绘什么是“好”的产业架构,更要为产业内所有参与者如何认知和融入这一“好”的产业架构提供有效的策略指导。

(二)企业与产业架构的共同演化机制

产业架构研究是一个从企业到产业的跨层面研究,企业与产业架构之间存在共同演化的关系,这种共同演化机制需要进一步探讨。共同演化理论属于现代演化经济学的前沿领域,该理论在达尔文自然选择逻辑之下,融合复杂系统观,通过构建互动者(interactor)和复制者(replicator)多层级共同演化的关联逻辑,使单一的演化逻辑扩展到共同演化逻辑。较之于非线性和自组织动态,多层级的共同演化动态明确考虑了低层级“互动者”多样性的生成和变化,及其与高层级“互动者”演化的交互作用,是一种更具演化本质的复杂系统动态(黄凯南和程臻宇,2018)。共同演化的主要特征包括以下几方面:双向或多向的因果关系、多层级和嵌入性、复杂系统、正反馈效应和路径依赖等。从现有文献看,Jacobides和Winter(2005)构建了能力与交易成本的共同演化分析模型,这一模型融合交易成本理论与企业能力理论,并纳入产业动态演化的因素,是一个跨层面(企业到产业)、跨时期(短期和长期)、跨理论(交易成本理论、动态能力理论、演化经济理论)的动态分析框架。此外,我国学者吴义爽(2019)构建了能力差异、网络杠杆与平台企业竞争优势的协同演化模型,并提出“能力外部化”“网络加杠杆”“产业架构塑造”“跨界协同与多重网络效应”四层次的平台企业与产业的共同演化机制。上述研究为理解企业和产业架构的共同演化提供了重要的理论洞见。然而,从更微观的角度看,在企业与产业架构的共同演化理论视角下,企业的战略意图和行为对产业架构的动态影响机制如何?产业架构又如何影响产业内企业的资源能力分布和战略选择?如何进一步揭示企业塑造产业架构的过程和机理?带有主导企业自利性战略动机的产业架构如何成为所有产业参与者都接受的合法性版本?这些问题仍有赖学界综合多视角、多层次、多情境与多因素的影响,给出更加具体、丰富的理论解释。

(三)技术、需求和制度对产业架构的影响机制

前文论及,企业是塑造产业架构的核心力量。除此之外,宏观层面的技术、需求和制度力量也对产业架构的形态产生了重要影响。首先,从技术层面看,信息、网络、智能技术和工具的有效采用为所有行业的参与者之间的大规模协调提供了技术支撑。信息革命不仅重塑了高科技行业的竞争规则,也对非技术行业产生了深远的影响,平台生态系统的思想正渗透到越来越多的行业。Tiwana(2013)强调,技术进步正促使传统的行业从产品和服务的竞争转变成平台的竞争,企业之间的竞争则演化为生态系统之间的竞争,专业分工深化、信息分包、软件嵌入、物联网的涌现以及移动互联网的普及使得平台正成为新的经济活动的引擎。技术进步既让产业架构呈现出更高的战略可塑性,又能降低产业架构的路径依赖性,这使得产业架构主导权的竞争变得异常激烈,因此,技术快速演进背景下的产业架构主导权获取和架构优势的产生机理需要予以更深入的探讨。其次,从需求层面看,顾客的个性化需求日益增加,而同质化产品和服务的需求日益减少,所有行业中的产品和服务的复杂性也在不断增加,在此背景下,传统的价值链中以供给为导向的商业模式正在逐渐消亡,以需求为导向的互联网商业模式和价值创造正在兴起,产业融合背景下企业获取竞争优势的逻辑需要从差异性资源能力竞争的“供给端范式”转向“共性”用户资源支撑的“需求端范式”(蔡宁等,2015),因此,学界需要进一步打开和解构消费者需求这一“黑箱”,以夯实产业架构形成和发展的价值基础。最后,从制度层面看,产业架构作为认知框架,深受包括法律、政策等因素的制度背景的影响。特别是新兴领域的企业的跨界价值创造和产业架构的能动塑造,需要突破原有行业的强制度约束才能实现自身的生存和发展。强制度逻辑之下的企业行为无法仅仅用效率机制予以解释,需要引入制度理论中的“合法性机制”才能进行更科学的阐释;此外,企业塑造产业架构需要突破过去企业为获取合法性所采用的“同构”策略,应采取更加能动的“制度创业”战略,以冲击甚至彻底改变原有产业制度框架,因此,制度对产业架构的作用机制需要进一步予以揭示。

(四)产业架构视角下的平台战略与生态系统构建

随着平台经济席卷全球,“平台”已经引起学界的高度关注。学界对于平台的观察已经从过去的电子商务平台、软件平台逐步转移到产业创新平台,这一领域的研究已经从过去的“平台情境观”升级至现在的“平台理论观”,对平台性质的认知则已从过去的“交易性”转化为强调其“交易和创新的二重性” (王节祥等,2018)。平台企业引领产业生成和创新从而造就产业创新平台;以平台企业为主导的庞大产业生态系统,是企业立足多边网络架构对其创新行为及战略的重构;此外,平台企业与区域和产业之间也存在跨层面互动问题(Jacobides等,2018),因此,平台企业本质上就是产业架构的设计者和塑造者。静态地看,平台企业在开放界面的同时如何有效地加强架构控制,是维持平台生态系统持续成长的关键,有效的平台架构需要加强平台生态系统参与者之间的共生性依赖而非竞争性依赖,这样才能有效确保平台企业对于商业生态系统的领导权;动态地看,随着时间的推移,产业架构会呈现出从不均衡到均衡、不稳定到稳定的状态转变,最终形成一个各方认可的产业“主导架构”(王节祥等,2018),主导架构的形成过程与产业竞争优势的形成、产业演化的路径相互交织,这事实上也构成了产业生命周期的动态图景。因此,从产业架构的视角深入剖析各产业平台生态系统的形成、演进和治理问题具有重要的理论发展潜力。

五、结 语当前,信息科技、大数据、人工智能以及物联网等领域的飞速发展正在重塑企业战略与行为,并彻底改变了我们对产业内涵的既有认知,过去清晰、明确的产业边界正逐渐模糊,产业正变成一个“流动的实体”并呈现出明显的渗透性和可塑性。产业架构概念呼应了理论界和实践界对产业的这一新认知,它不仅反映了长久以来学术界所强调的企业之间竞争与合作、互动和依存的性质,更重要的是,它使产业这一经济系统成为企业战略分析的“内生变量”。对于企业来说,产业不仅可以被影响,甚至可以被“设计”。从这一视角来看,战略研究可以更加接近“设计科学”(science of design),这有望成为未来战略研究的一个新趋势(Jacobides等,2015)。需要特别指出的是,战略领域的平台和生态系统研究正引起学界越来越多的关注,以单一企业为主体的平台企业如苹果、微软、亚马逊、阿里巴巴、腾讯正以无与伦比的巨大能量催生庞大的生态系统,甚至孕育了万亿美元级别的“平台经济体”。这些平台企业通过成功实施平台战略不仅带来了自身的繁荣,更重要的是,它们还引领和塑造了庞大的产业,激发了难以计数的创新创业企业的生长,而这与产业架构研究的核心观点高度契合。因此,整合产业架构与平台生态系统领域的研究将能成为未来极具前景的战略研究领域,同时也将对我国的产业经济、特别是高科技产业和平台产业的发展产生重要的实践意义。

| [1] | 蔡宁, 王节祥, 杨大鹏. 产业融合背景下平台包络战略选择与竞争优势构建——基于浙报传媒的案例研究[J]. 中国工业经济, 2015(5): 96–109. |

| [2] | 蔡宁, 吴义爽. 生产制度结构理论: 脉络、前沿和展望[J]. 经济学家, 2006(6): 72–77. |

| [3] | 黄凯南, 程臻宇. 制度经济学的理论发展与前沿理论展望[J]. 南方经济, 2018(11): 15–26. |

| [4] | 刘洋, 应瑛. 架构理论研究脉络梳理与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2012(6): 74–80. |

| [5] | 刘志阳. 从自主创新到创新获利[J]. 学术月刊, 2014(4): 88–96. |

| [6] | 罗珉, 赵红梅. 中国制造的秘密: 创新+互补性资产[J]. 中国工业经济, 2009(5): 46–56. |

| [7] | 梅亮. 聚焦价值获取, 关注持续优势——专访全球创新与战略管理大师大卫•梯斯教授 [J]. 清华管理评论, 2017(12): 5–13. |

| [8] | 王节祥, 蔡宁, 盛亚. 龙头企业跨界创业、双平台架构与产业集群生态升级——基于江苏宜兴“环境医院”模式的案例研究[J]. 中国工业经济, 2018(2): 157–175. |

| [9] | 王雎. 试论开放式创新条件下的专属制度内生演化与PFI模型修正[J]. 外国经济与管理, 2008(12): 10–17, 31. |

| [10] | 王雎, 曾涛. 开放式创新: 基于价值创新的认知性框架[J]. 南开管理评论, 2011(2): 114–125. |

| [11] | 吴义爽. 能力差异、网络杠杆与平台企业竞争优势的共同演化[J]. 科学学与科学技术管理, 2019(10): 38–53. |

| [12] | Augier M, David J, Teece J. The Palgrave encyclopedia of strategic management[M]. London: Palgrave Macmillan, 2018. |

| [13] | Baldwin C Y, Clark K B. Design rules: The power of modularity[M]. Cambridge: MIT Press, 2000. |

| [14] | Brusoni S, Jacobides M G, Prencipe A. Strategic dynamics in industry architectures and the challenges of knowledge integration[J]. European Management Review, 2009, 6(4): 209–216. |

| [15] | Chesbrough H. The logic of open innovation: Managing intellectual property[J]. California Management Review, 2003, 45(3): 33–58. |

| [16] | Ferraro F, Gurses K. Building architectural advantage in the US motion picture industry: Lew Wasserman and the music corporation of America[J]. European Management Review, 2009, 6(4): 233–249. |

| [17] | Fixson S K, Park J K. The power of integrality: Linkages between product architecture, innovation, and industry structure[J]. Research Policy, 2008, 37(8): 1296–1316. |

| [18] | Gharajedaghi J. Systems thinking: Managing chaos and complexity: A platform for designing business architecture[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2011. |

| [19] | Gurses K, Ozcan P. Entrepreneurship in regulated markets: Framing contests and collective action to introduce pay TV in the U. S.[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(6): 1709–1739. |

| [20] | Jacobides M G, Cennamo C, Gawer A. Industries, ecosystems, platforms, and architectures: Rethinking our strategy constructs at the aggregate level[R]. Working Paper, 2015. |

| [21] | Jacobides M G, Cennamo C, Gawer A. Towards a theory of ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(8): 2255–2276. |

| [22] | Jacobides M G, Knudsen T, Augier M. Benefiting from innovation: Value creation, value appropriation and the role of industry architectures[J]. Research Policy, 2006, 35(8): 1200–1221. |

| [23] | Jacobides M G, Tae C J. Kingpins, bottlenecks, and value dynamics along a sector[J]. Organization Science, 2015, 26(3): 889–907. |

| [24] | Jacobides M G, Winter S G. The co-evolution of capabilities and transaction costs: Explaining the institutional structure of production[J]. Strategic Management Journal, 2005, 26(5): 395–413. |

| [25] | Jacobides M G. Industry architecture[A]//Augier M, Teece D. The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management[M]. London: Palgrave Macmillan, 2016. |

| [26] | Jacobides M G. Kudina A. How industry architectures shape firm success when expanding in emerging economies[J]. Global Strategy Journal, 2013, 3(2): 150–170. |

| [27] | Kapoor R. Persistence of integration in the face of specialization: How firms navigated the winds of disintegration and shaped the architecture of the semiconductor industry[J]. Organization Science, 2013, 24(4): 1195–1213. |

| [28] | Pisano G P, Teece D J. How to capture value from innovation: Shaping intellectual property and industry architecture[J]. California Management Review, 2007, 50(1): 278–296. |

| [29] | Priem R L, Wenzel M, Koch J. Demand-side strategy and business models: Putting value creation for consumers center stage[J]. Long Range Planning, 2018, 51(1): 22–31. |

| [30] | Santos F M, Eisenhardt K M. Constructing markets and shaping boundaries: Entrepreneurial power in nascent fields[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 643–671. |

| [31] | Simon H A. The architecture of complexity[J]. Proceedings of the American Philosophical Society, 1962, 106(6): 467–482. |

| [32] | Soda G, Zaheer A. A network perspective on organizational architecture: Performance effects of the interplay of formal and informal organization[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(6): 751–771. |

| [33] | Tee R, Gawer A. Industry architecture as a determinant of successful platform strategies: A case study of the i‐mode mobile Internet service[J]. European Management Review, 2009, 6(4): 217–232. |

| [34] | Teece D J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy[J]. Research Policy, 1986, 15(6): 285–305. |

| [35] | Teece D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319–1350. |

| [36] | Tiwana A. Platform ecosystems: Aligning architecture, governance, and strategy[M]. Waltham: Morgan Kaufmann, 2013. |

| [37] | Ulrich K. The role of product architecture in the manufacturing firm[J]. Research Policy, 1995, 24(3): 419–440. |