2020第42卷第5期

2.上海大学 战略管理研究所,上海 200444

2.Institute for Strategic Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China

小王是一家科技公司的员工,目前正在参与一个非常重要的项目。小王主要负责项目报告的撰写,但在分析数据的时候遇到了困难。小王知道同事老纪之前做过类似的数据分析,于是小王来到老纪办公桌前,希望老纪可以与他分享有关数据分析的经验。但让小王失望的是,老纪说自己也不会这种数据的处理,让小王向他人求助。案例中老纪这种面对同事的知识请求而故意隐瞒的行为被称为知识隐藏。知识隐藏在组织中虽然报告率不高,但阻碍了知识的交换与流动,而且有损个体、团队甚至组织的效能(Connelly等,2012)。

尽管知识隐藏几乎存在于所有组织之中,但长期以来,却没有得到理论界的足够重视,直到近年,才引起学者的广泛关注,并发展为组织行为研究的前沿议题(Bogilović等,2017;Connelly等,2012,2019)。目前,该领域的研究综述主要基于定性方法,依靠作者的主观意愿构建研究框架与主题,如Connelly等(2012)采取事件经验法,提取了知识隐藏的概念含义。Xiao和Cooke(2019)基于中国情境,通过33篇英文期刊和15篇中文期刊文献对知识隐藏研究现状展开了系统分析。Connelly等(2019)基于Journal of Organizational Behavior的5篇论文,关注了知识隐藏的最新发展概况。

相比于定性综述,通过知识图谱的方法对文献进行计量和可视化的述评,能够更加直观、系统地追踪其研究进展(Chen,2006;杨朦晰等,2019)。因此,本文基于citespace4.0可视化软件,以1996—2019年为时间窗口,对国外知识隐藏的相关文献进行了梳理总结,以期验证和补充以往的定性综述结论。通过不同时间阶段研究热点的比较,全景揭示了知识隐藏研究发展的动态历程,通过关键词分析,定量展示了知识隐藏研究的演变趋势。

二、统计分析(一)研究方法

本文通过可视化和文献计量分析方法,基于citespace4.0可视化软件,梳理了知识隐藏研究的年度分布、期刊分布和作者共现分析等多个维度,以期把握知识隐藏研究的基本现状;结合高频关键词分析,提取了知识隐藏研究的主题,并厘清了知识隐藏研究的演化脉络。

(二)数据来源

在Web of Science数据平台中获取文献检索时间为:2019年11月15日,检索条件为:Title=(knowledge hiding),搜索依据:Web of Science类别=不限制类别,时间跨度=所有年份,数据库=Web of Science核心合集。共获得文献213篇。

(三)年度分布

知识隐藏的概念起源于员工间的数据隐瞒(Gkoulalas-Divanis等,2009),并于21世纪初得到组织行为学、心理学和人力资源管理领域学者的关注(Connelly等,2012),国外文献的期刊年度分布见图1。

|

| 图 1 国际期刊知识隐藏论文年份分布 |

由图1可知,1996—2001年,知识隐藏研究在国际期刊上罕见,首篇文章发表于1996年,1998、2000和2001年各1篇。2002年后每年都有发表(1—5篇);2008年起开始增加,每年都超过5篇;特别是近年(2014—2019年),每年10余篇,并在2019年创下历史新高(37篇)。从图中看出,20世纪90年代到21世纪初,知识隐藏的研究并不多见,其系统研究始于21世纪10年代,之后,学者展开了深入研究,尤其是近4年,发文数量明显上升。经过了二十几年的发展,知识隐藏研究大致可以分为三个阶段:第一阶段(1996—2007年),初始萌芽;第二阶段(2008—2013年),蓬勃发展;第三阶段(2014—2019年),深化成熟。

(四)期刊分布

1996—2019年发表知识隐藏研究成果数排名前10的国际期刊依次是:Journal of Organizational Behavior(7)、Journal of Knowledge Management(5)、European Journal of Work and Organizational Psychology(4)、Academy of Management Journal(3)、Journal of Management(2)、Knowledge and Process Management(2)、Leadership & Organizational Development Journal(2)、International Journal of Psychology(2)、International Journal of Information Management(2)、Human Performance(2)。

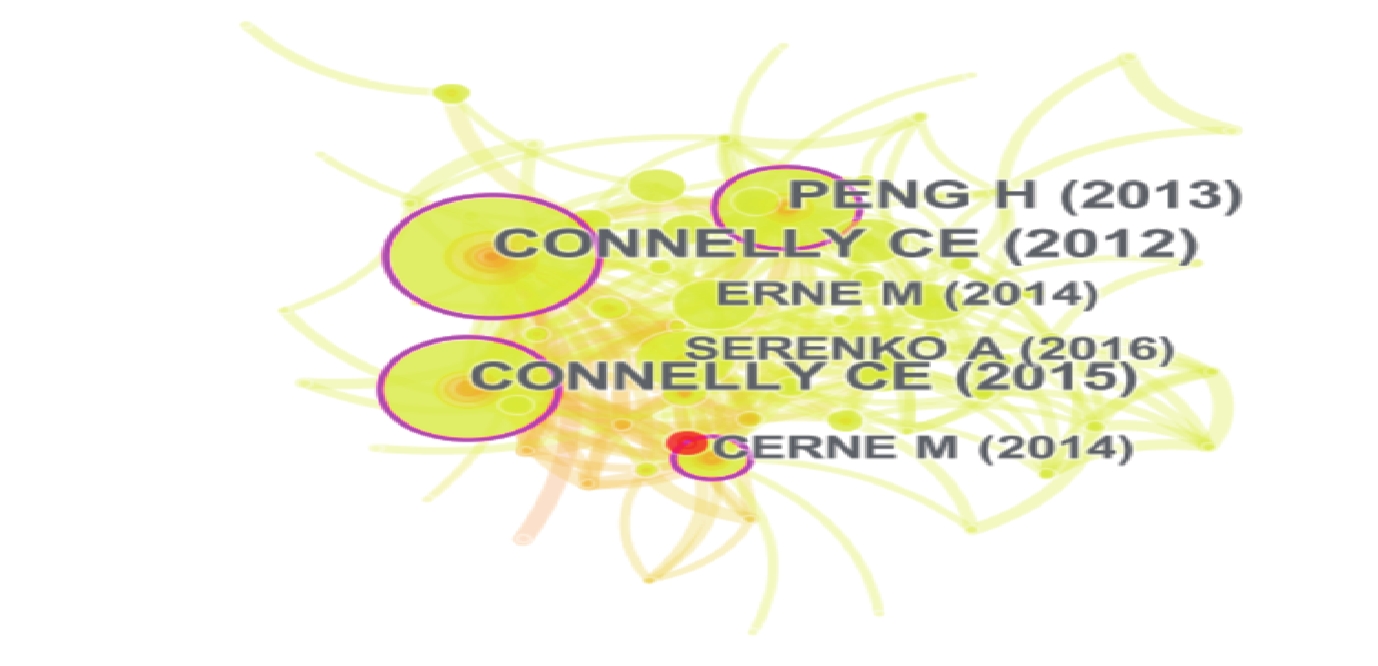

(五)作者共现分析

Citespace4.0显示的作者共现分析图谱中,节点大小代表了发文数量,节点连线代表了作者合作,线条粗细代表了合作强弱。如图2所示,该领域高产作者为:Connelly(5)、Cerne(4)、Pan(4)、Škerlavaj(4)、Gkoulalas-Divanis(3)、Zhao(3)、Xia(3)和Peng(2),这些作者发文数量较多并存在合作关系。这些作者的国家为:美国(37)、中国(35)、英国(15)、德国(13)、加拿大(11)、澳大利亚(6)。显然,知识隐藏的研究主要基于西方背景,但近年来,国内学者对知识隐藏的研究也逐渐增多,例如复旦大学的彭贺、上海大学的赵红丹等。

|

| 图 2 国际期刊知识隐藏高产作者共现图谱 |

(一)高被引文献

引用文献反映了某一领域的理论基础,高被引文献被视作经典,是该领域研究发展的重要参考(Chen,2006),本文选取了被引频次排名前十的研究,见表1。结合共被引图(见图3),本文认为该领域研究的主题为:(1)知识隐藏的概念高被引。如Connelly等(2012)正式提出了知识隐藏的概念结构;Webster等(2008)区分了知识隐藏、知识分享和知识囤积的相似概念;Connelly和Zweig(2015),Zhao等(2016)探索了知识隐藏的三维结构。(2)不信任和领地的预测作用引起注意。如Connelly等(2012)和Černe等(2014)证实了同事间的不信任会增加知识隐藏;Webster等(2008)和Huo等(2016)讨论了领地在知识隐藏中的影响作用。(3)创造力是一个重要结果变量。代表性研究如:Černe等(2014)、Černe等(2017)和Bogilović等(2017)探究了知识隐藏对创造力的作用机制。(4)对多层面影响机制的关注。如Bogilović等(2017)、Černe等(2017)和Huo等(2016)分别研究了个体层次(个体创造力、决策自主性、领地)、团队层次(团队创造力、精熟氛围、组织公平性)和工作特征(工作心智、任务相依性、知识重要性)对知识隐藏的影响。

| 序 号 | 论 文 | 年 份 | 作 者 | 被引频次 |

| 1 | Knowledge hiding in organizations | 2012 | Connelly,Zweig,Webster & Trougakos | 455 |

| 2 | What goes around comes around:Knowledge hiding,perceived motivational climate,and creativity | 2014 | Černe,Nerstad,Dysvik & Škerlavaj | 296 |

| 3 | Exact knowledge hiding through database extension | 2008 | Gkoulalas-Divanis & Verykios | 107 |

| 4 | How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations | 2015 | Connelly & Zweig | 102 |

| 5 | Understanding counterproductive knowledge behavior:antecedents and consequences of intra-organizational knowledge hiding | 2016 | Serenko & Bontis | 77 |

| 6 | The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate,knowledge hiding,and job characteristics in stimulating innovative work behavior | 2017 | Černe,Hernaus,Dysvik & Škerlava | 52 |

| 7 | Workplace ostracism and knowledge hiding in service organizations | 2016 | Zhao,Xia,He,Sheard & Wan | 45 |

| 8 | Beyond knowledge sharing:Knowledge hiding and hoarding at work | 2008 | Webster,Brown,Zweig,Connelly,Brodt & Sitkin | 36 |

| 9 | Antecedents and intervention mechanisms:a multi-level study of R&D team’s knowledge hiding behavior | 2016 | Huo,Cai,Luo,Men & Jia | 33 |

| 10 | Hiding behind a mask? Cultural intelligence,knowledge hiding,and individual and team creativity | 2017 | Bogilović,Černe & Škerlavaj | 32 |

|

| 图 3 国际期刊知识隐藏研究共被引图 |

(二)研究主题

关键词高度概括了研究主题,高频关键词揭示了研究热点。本文通过citespace4.0,基于1996—2019年国际期刊212篇知识隐藏文献的关键词进行了共现分析(见表2)。聚类分析展现了该领域的理论结构和重要学者(Chen,2006)。212篇知识隐藏论文的6 998条引文记录的聚类分析结果如图4所示。依据高频关键词、关键词聚类的两项结果,并结合已有研究,本文提炼了5大主题。

| 关键词 | 频 次 | 中心度 |

| Antecedent | 17 | 0.14 |

| Performance | 16 | 0.15 |

| Management | 13 | 0.05 |

| Work | 11 | 0.03 |

| Behavior | 8 | 0.01 |

| Psychological ownership | 8 | 0.12 |

| Innovation | 8 | 0.08 |

| Knowledge sharing | 8 | 0.01 |

| Measure | 7 | 0.01 |

| Dimension | 6 | 0.01 |

| Model | 6 | 0.03 |

| Moderating role | 5 | 0.01 |

|

| 图 4 1996—2019年国际期刊知识隐藏研究关键词聚类图谱 |

1. 基础概念

由表2和图4可知,界定“知识隐藏”含义的关键词有知识分享(knowledge sharing)、反生产(counterproductive)、工作(work)、行为(behavior)和管理(management)。基于这些关键词,本文对它们进行了比较分析,提炼出了一个起到提纲挈领作用的“核心类属”——基础概念。进一步地,为了深刻理解知识隐藏的内涵与外延,通过对已有文献继续进行梳理总结,本文初步厘清了知识隐藏的基础概念。

知识隐藏起源于员工间的数据隐瞒,之后,知识囤积和知识分享的敌意引起了学者的关注(Cabrera和Cabrera,2002;Husted和Michailova,2002)。如Webster等(2008)区分了知识隐藏、知识保留与知识分享。Connelly等(2012)明确提出知识隐藏的概念。此时,知识隐藏正式成为一个独立课题,得到了迅速发展。

根据Connelly等(2012)的研究,知识隐藏被界定为组织中的个体面对同事的知识请求故意进行隐瞒,具体包括三个维度:推脱隐藏(提供不需要的其他信息或答应以后帮助但实际没有这样做)、装傻隐藏(假装不知道而不提供帮助)和合理隐藏(解释为什么不能提供帮助)。其中,推脱和装傻隐藏涉及了欺骗,而合理隐藏并不涉及。此外,为了更清晰地理解知识隐藏的含义,本文比较了知识隐藏与相关概念的区别,如表3所示。

| 相关概念 | 具体区别 |

| 知识共享欠缺 | 引发机制:知识共享欠缺可能是因为缺乏相关知识等客观原因;知识隐藏则是因为主观故意隐瞒 |

| 知识囤积 | 知识所有者既可能隐藏,也可能分享 |

| 社会破坏 | 伤害动机:社会破坏故意伤害他人;知识隐藏则可能出于保护第三方等考虑 |

| 反生产性工作行为 | 面向主体:反生产性工作行为是对他人或组织的直接伤害;知识隐藏则面对个体,且本意不是伤害 |

| 工作场所不文明行为 | 失礼与不尊重:工作场所不文明行为粗鲁无礼,不尊重他人;知识隐藏则通常以尊重、有礼的态度回绝他人请求 |

| 工作场所侵犯行为 | 伤害他人:工作场所侵犯行为故意伤害同事;知识隐藏不一定会伤害他人 |

| 工作场所欺骗行为 | 欺骗性:知识隐藏并非都是欺骗的,如合理隐藏就有积极意图;但工作场合欺骗行为一定涉及欺骗 |

2. 结构测量

由表2和图4可知,评价“知识隐藏”的关键词有测量(measure)和维度(dimension)。基于此,本文提炼出了一个更概括的“核心类属”——结构测量。为了更好地指导企业的知识管理实践,本文继续深入分析、整合以往文献,归纳了知识隐藏的评价指标和测量工具。

Connelly等(2012)通过经验抽样和问卷法对知识隐藏展开实证研究,编制了包含推托隐藏、装傻隐藏和合理隐藏三个维度的12题项量表。其中,推托隐藏举例条目为“我答应稍后帮忙,但尽量拖延”;装傻隐藏举例条目为“我假装听不懂他们的请求”;合理隐藏举例条目为“信息需要保密,只有相关人员才能获得”。该量表使用最为广泛,信度与效度得到了大量研究的支持(Černe等,2014;Serenko和Bontis,2016;Zhao等,2019)。然而,由于隐秘性、故意性特点,知识隐藏很难被第三方准确观察(Connelly等,2016),所以研究大多采用自我报告形式评价知识隐藏。受到社会称许和自利性的影响,员工在自评过程中很可能会低估自己的知识隐藏。鉴于此,Offergelt等(2019)提出后续研究要采用多种方法收集数据以弥补自我报告的不足。

尽管Connelly等(2012)的量表基于西方背景,但非西方国家(如巴基斯坦、土耳其和中国)的知识隐藏测量结果也显示了较好的可靠性。此外,Peng(2013)开发了3条目的知识隐藏量表,具体包括:我会向同事隐藏有用的知识和信息;我会尝试隐藏创新性的成果;我不会把自己的知识和经验发展为组织的知识和经验。然而这一量表并没反映出知识隐藏的故意性特点。总的来看,测量知识隐藏的工具还不多,后续研究有必要继续开发,如知识隐藏的不同动机可能是新的方向视角。

3. 理论支撑

由表2和图4可知,与“知识隐藏”理论相关的关键词有心理所有权(psychological ownership)、情感(emotion)和领导(leadership)。为了将这些关键词纳入到一个有机整体中,本文对它们进行了概念化,提炼出了一个认定现象的“核心类属”——理论支撑。基于此,本文继续梳理了相关研究,力图构建一个系统的理论体系。

心理所有权、权力政治和交换理论被广泛应用于当前研究,用来解释员工为什么隐藏知识,这些观点为知识隐藏提供了理论基础。

首先,根据心理所有权理论,当投入了大量的时间与精力来获取对知识的控制权时,个体会产生所有权认知(Peng,2013)。他们一旦拥有了这些知识,就会建立情感纽带,把知识视为自己的所有物。与他人共享会威胁知识的所有权,因此,员工更倾向隐藏而不是分享知识(Cabrera和Cabrera,2002)。此外,领地(territory;对财产的心理依恋),也解释了心理所有权对知识隐藏的影响(Singh,2019)。例如,当员工对知识具有强烈心理所有权时,他们会阻止他人进入自己的领地(Huo等,2016)。

其次,权力政治。当员工认为知识是权力的来源时,他们就会为了政治或竞争的目的而隐藏知识(Connelly等,2012)。如Zhu等(2019)发现,独占特殊知识,员工可以提高自己的影响力,增加其竞争力和议价力。此外,权力不平衡的存在也体现在上下级之间的知识隐藏。一方面,自上而下的隐藏,领导为了不失去权威和控制权(Arain等,2018),会向下属隐藏重要知识;另一方面,自下而上的隐藏,即使技术工人掌握了提高生产的知识,他们也不会向上报告,因为提高生产会增加他们的工作强度(Lee Cooke,2002)。

最后,社会交换是建立在互惠的基础上,强调给予和获得的平衡(Blau,1964)。知识隐藏涉及了知识拥有者和知识请求者的二元主体,即双方的人际关系决定了互惠规范如何起作用(Connelly等,2012)。良好的人际关系使两人相互信任,此时就会存在积极的互惠来促进知识交流;相反,不良的人际关系会触发消极互惠,作为对不愉快经历的回应,拥有者会进行知识隐藏。知识交换还会以计算的形式发生。Huo等(2016)的研究表明个体会计算成本和收益的大小来决定是否隐藏知识,在缺乏信任的情况下,员工会隐藏知识,因为这时成本大于利益。

4. 影响因子

由表2和图4可知,影响“知识隐藏”的关键词有前因变量(antecedent)、人格特质(personality)、辱虐管理(abusive supervision)、道德型领导(ethical leadership)和组织(organization)。基于此,本文不断挖掘这些关键词之间的联系,提炼出了一个“核心类属”——影响因子。结合已有文献,本文发现在维度分类方面,Connelly等(2012)从个体、团队、组织3个方面进行划分;Xiao和Cooke(2019)从知识、个体、团队和组织4个维度进行划分;Serenko和Bontis(2016)则从个体、团队、组织和环境因素4个方面进行划分。根据以上研究成果,本文将知识隐藏的影响因素大致概括为知识特性、个体、团队和组织四个层面。

(1)知识特性

知识内容丰富、形式多样,其特性对知识隐藏有重要影响。Connelly等(2012)发现,知识隐藏受到了知识复杂性的影响,当寻求者请求的知识较为复杂时,知识所有者可能会耗费较多时间精力而不愿提供帮助,进行知识隐藏。Von Der Trenck(2015)指出,知识的独特性越高,员工的独特优势越明显,他们越可能隐藏知识。Huo等(2016)认为知识的重要性越大,员工隐藏知识的可能性越大。此外,知识的默会性也影响了知识的隐藏,Hernaus等(2019)发现,相比于显性知识,隐性知识更可能被隐藏。

(2)个体层面

个体因素主要包括人口统计学变量、人格特征、认知和心理等。在人口统计学变量方面,Peng(2013)探讨了性别、年龄、组织任期和职位等级对知识隐藏的影响,结果显示,性别、年龄和组织任期与知识隐藏相关性不明显;职位等级与知识隐藏显著负相关。在人格特征方面,大五人格占主导地位,但研究结论存在较大分歧,有研究(Anand和Jain,2014)指出,五大人格的外倾性、神经质和宜人性与知识隐藏显著负相关,责任性和开放性与知识隐藏显著正相关。但也有研究(Lin和Wang,2012)认为,外倾性、宜人性、开放性、尽责性对知识隐藏有消极影响,而神经质对知识隐藏有积极影响。Pan等(2018)探索了“黑三角”人格特质(马基雅维利主义、自恋和神经质)对知识隐藏的差异化影响,具体地,马基雅维利主义、自恋和神经质分别与推脱隐藏、合理化隐藏和装傻隐藏积极相关。在认知和心理方面,心理所有权、领地认知、内部动机和目标导向等因素是员工进行知识隐藏的主要原因。Huo等(2016)认为对知识的心理所有权通过保卫和独占表现出来。Singh(2019)研究表明,当员工认为知识是自己的专利时(领地认知),就不会贸然将其分享给他人。Gagné等(2019)基于自我决定理论,认为内部动机满足了个体的自主、胜任和关系需求,减少了他们的知识隐藏。Zhu等(2019)发现绩效证明导向的员工,出于竞争和超越他人的目的,会倾向隐藏知识。

(3)团队层面

团队因素主要包括团队的领导、关系、氛围以及属性等。在团队领导方面,研究成果多且结论一致,即积极的领导减少知识隐藏,消极的领导增加知识隐藏。Jahanzeb等(2019)和Khalid等(2018)基于攻击转移理论发现,当下属遭受领导辱虐时,他们并不会对领导进行“以牙还牙”的报复;但是,为了补偿自己的情绪耗竭或资源损失,下属会把攻击目标转向同事来实施不当行为(如知识隐藏)。Men等(2018)认为,道德型领导通过道德模范以及惩罚不道德行为的作用抑制员工的知识隐藏。Zhao等(2019)发现,领导—成员交换关系显著影响了知识隐藏,在高质量的交换关系中,员工不愿进行知识隐藏;在低质量的交换关系中,知识隐藏的可能性增加。Xia等(2019)的研究表明,知识型领导与知识隐藏呈倒U形关系,在知识型领导适度的情境下,员工的知识隐藏最多。在团队关系方面,若团队成员间的关系较好,员工就不太可能隐藏知识;反之,可能性增加。Butt(2019)认为关系包括了正式(如契约关系)和非正式(如友情)两种类型,当团队缺乏这两类关系时,知识隐藏就会发生。信任是团队关系的核心,Connelly等(2012)和Černe等(2014)发现成员间的不信任会形成“不信任环”,带来知识隐藏。Zhao等(2016)的研究表明,曾有过消极经历的员工往往不轻易相信他人,选择隐藏知识。在团队氛围方面,Bari等(2019)和Černe等(2014)发现,相比于绩效氛围,精熟氛围更重视合作与学习,当遇到知识请求时,团队成员愿意提供帮助,减少知识隐藏。Semerci(2019)的研究发现,团队中的任务冲突、关系冲突会增加知识隐藏。在团队属性方面,Zhang和Min(2019)认为,稳定性高的团队能提供更多的知识获取渠道,减少成员的知识隐藏。不过,关于团队属性影响知识隐藏行为的研究还比较匮乏,且缺少实证验证。

(4)组织层面

组织的情境、文化、认知等因素影响了知识隐藏。在组织情境方面,有利的组织情境减少知识隐藏,不利的组织情境增加知识隐藏。根据Abubakar等(2019)的观点,公平性高的组织增加了员工的心理安全感,减少了他们的知识隐藏;另一方面,不少研究表明不利的组织情境会增加知识隐藏,例如高组织政治(Malik等,2019)、过量时间压力(Škerlavaj等,2018)和组织不文明(Aljawarneh和Atan,2018)更可能导致知识隐藏。在组织文化方面,Connelly等(2012)发现,在敌视知识共享的组织里,隐藏知识被视为一种应对策略;相反,在鼓励知识共享的组织中,知识隐藏不被接受。在组织认知方面,组织认同(Zhao等,2019)、与组织的契约类型(Pan等,2018)等影响着知识隐藏。

综上所述,知识特性、个体、团队以及组织四个层面的因素影响了知识隐藏,但目前对各因素的探讨还较为单一,各层面的交互影响更为少见。因此,为了厘清知识隐藏行为的形成机制,有必要对影响因素进行深入探索。

5. 作用机制

由表2和图4可知,与“知识隐藏”机制相关的关键词有模型(model)、调节变量(moderating role)、影响(impact)、创新(innovation)和绩效(performance)。基于此,本文对这些关键词进行了归类总结,提炼出了一个能包含其他关键词的“核心类属”——作用机制。为了多角度、全方位地展示与知识隐藏密切相关的作用机制,本文继续对相关文献展开了分析,发现知识隐藏的作用机制主要集中在结果变量、中介效应和调节效应三方面。

关于结果变量,大量研究证明,知识隐藏会对个体、团队乃至组织产生消极影响。然而也有研究指出,知识隐藏存在积极一面,例如,Connelly等(2014)认为,合理隐藏能够促进同事间的友好关系,打破知识隐藏的恶性循环。目前的结果变量主要集中在以下几方面:

(1)工作绩效,关于知识隐藏影响工作绩效的结论并不一致,如Singh(2019)发现,知识隐藏会降低员工的工作绩效;Wang等(2019)却发现,当销售人员感知到同事的知识隐藏时,他们反而会努力提升自己的绩效。(2)态度与心理。研究表明,知识隐藏会显著负向影响员工的心理授权(Offergelt等,2019),降低员工的工作满意度和工作繁荣(Jiang等,2019)。(3)工作行为。知识隐藏可以直接对员工的工作行为产生影响,如增加离职(Offergelt等,2019)和反生产行为(Singh,2019),减少组织公民行为(Arain等,2018)和创新行为(Černe等,2014)。(4)员工关系。知识隐藏会破坏员工之间的信任(Connelly等,2012),恶化人际关系(Connelly和Zweig,2015)。(5)团队效能。知识隐藏负向影响团队安全感(Huo等,2016)、团队学习(Zhang和Min,2019)和团队承诺(Bogilović等,2017),进而对团队绩效(Zhang和Min,2019)和团队创造力(Bari等,2019)等团队结果变量产生消极影响。以上分析表明,知识隐藏行为的结果变量研究主要集中于个体与团队层面,组织层面的研究还比较缺乏。

关于知识隐藏行为的中介机制,现有研究主要探讨了前因变量通过中介变量影响知识隐藏的具体过程,具体可分为个体、团队和组织3个层面。首先,个体层面的中介变量,Peng(2013)发现,领地中介了知识心理所有权与知识隐藏之间的关系;Aljawarneh等(2018)的研究表明,犬儒主义在忍受工作场合不文明和知识隐藏之间起到中介作用;Men等(2018)研究发现,道德型领导通过降低员工的心理安全感而导致知识隐藏;Zhao和Xia(2019)认为,消极情感通过道德推脱间接影响知识隐藏。其次,团队层面的中介变量,Semerci(2019)研究表明,团队冲突通过团队竞争力而间接影响团队成员的知识隐藏;Khalid等(2018)发现,团队成员间的人际公平在辱虐领导与员工的知识隐藏行为之间起到中介作用。最后,组织层面的中介变量,Zhao等(2019)的研究指出,组织认同在领导成员交换关系和知识隐藏之间起到中介作用;Pan等(2018)认为,“黑三角”人格特质通过交易型契约而间接影响知识隐藏。以上研究表明,关于中介变量的研究主要集中在个体层面,团队和组织层面的研究还不多见。

关于知识隐藏行为的调节机制,具体可分为针对前因变量对知识隐藏的影响过程,以及知识隐藏对结果变量的影响过程两方面。首先,前因因素影响知识隐藏过程的调节变量。Huo等(2016)发现,团队任务相依性是一个重要边界,当被请求的知识与工作任务紧密关联时,员工的心理所有权对知识隐藏的影响受到削弱;Khalid等(2018)研究认为,巴基斯坦的伦理文化强调权威,使得员工对辱虐型领导逆来顺受,不太可能进行知识隐藏来报复领导;Semerci(2019)的研究表明,在个体主义文化高的情境下,团队冲突对知识隐藏的增强作用更强;Malik等(2019)的研究发现,专业承诺调节了组织政治与知识隐藏的关系,在政治氛围浓厚的组织中,具有高水平专业承诺的员工会提供帮助,减少隐藏。其次,知识隐藏影响结果变量过程的调节变量。Černe等(2014)指出,精熟氛围重视合作,知识隐藏行为不被接受,于是,在精熟氛围的情境下,知识隐藏对创造力的破坏作用减小;Jiang等(2019)发现,犬儒主义在知识隐藏与工作繁荣的关系中起到调节作用,个体的犬儒主义越高,他们越不信任组织,越可能进行知识隐藏;Wang等(2019)的研究表明,社会互动增加了团队成员寻求知识的渠道,能有效抑制知识隐藏对团队有效性带来的破坏性影响。综上,与中介变量的研究相比,调节变量的研究不多,且主要集中在前因变量影响知识隐藏的过程,触及面和深度远远不够,调节机制探索还有很大空间。

四、演化趋势知识隐藏领域论文首篇发表于1996年,之后至2007年发表数量均为个位数,2008年以后有所增加,2014年显著上升,尤其是近4年,基本维持在每年20余篇。以此为界,本文将该领域研究分为三个阶段:1996—2007年、2008—2013年、2014—2019年。具体分析如下:

(一)1996—2007年国际期刊知识隐藏的研究

通过对1996—2007年间35篇国际期刊知识隐藏文献的关键词共现分析,本文获得了频次2以上高频关键词(见表4)。结合表4,这个阶段研究分成了两类:

| 关键词 | 频 次 | 中心度 |

| Perception | 3 | 0.01 |

| Gender | 2 | 0.01 |

| Object | 2 | 0.01 |

| Translation | 2 | 0.01 |

| Data mining | 2 | 0.03 |

| Meta-analysis | 2 | 0.01 |

1. 不同领域知识隐藏现象的描述

该阶段学者关注了化学(Bryant等,1997)、数据库(Johnsten和Raghavan,2002)和数学(Johnsten等,2003)等不同领域,少部分研究开始关注企业中的知识隐藏。例如,Graham(2005)基于加拿大工会的五个案例,发现了企业员工的知识隐藏。这一阶段对知识隐藏的认识停留在现象描述阶段,尚未发展为独立研究领域。

2. 相关概念的交叉研究

相关概念混合在一起,知识囤积、知识分享敌意与知识隐藏交叉研究。例如Davenport和Hall(2002)区别了知识分享和知识隐藏。Cabrera和Cabrera(2002)、Husted和Michailova(2002)注意到了反知识性生产行为,如知识囤积。上述研究只是学者对知识隐藏现象的自觉探索,体现了知识隐藏的初步发展。

(二)2008—2013年国际期刊知识隐藏的研究

通过对2008—2013年间47篇国际期刊知识隐藏文献的关键词共现分析,本文获得了频次2以上高频关键词(见表5)。结合表5,这个阶段研究分成了三类:

| 关键词 | 频 次 | 中心度 |

| Psychological ownership | 8 | 0.12 |

| Consequence | 5 | 0.02 |

| Impact | 3 | 0.01 |

| Team | 3 | 0.04 |

| Social exchange theory | 3 | 0.01 |

| Personality | 2 | 0.01 |

1. 概念与结构的研究

该阶段对知识隐藏的概念与结构的认识经历了从不独立到独立、从不清晰到清晰的过程。知识隐藏源于员工间的数据隐瞒,Webster等(2008)明确区分了知识隐藏与知识保留。在此基础之上,Connelly等(2012)正式提出了知识隐藏的概念,并通过实证研究证实了知识隐藏的结构,使之成为一个独立研究课题。

2. 支撑理论的研究

这一阶段该领域的研究主要以社会交换、调节焦点及领地三大理论为基础。首先,社会交换理论,以Connelly等(2012)为代表,该研究认为,社会交换中的互惠原则极大影响了知识隐藏,积极互惠会减少知识隐藏;相反,消极互惠会增加知识隐藏。其次,调节焦点理论,以Peng(2013)为代表,他以160位知识型员工为研究对象,指出了知识型员工的防御性焦点会增强他们对知识的心理所有权,进而增加知识隐藏。最后,领地理论认为,个体会把某些东西纳入自己的领地范围,并进行标记和防御来建立和维护已有领地。当失去领地时,个体就会经历心理压力和消极情感。基于此,Webster等(2008)发现,花费了大量时间和精力所获取的知识,员工会把它当作自己的领地进行保护,为了不丧失对它的控制,员工会进行知识隐藏。

3. 影响机制的探索

此阶段对知识隐藏影响机制的探索主要停留在前因变量方面,但研究较为单一,且大多集中在个体层面。例如,大五人格(Lin和Wang,2012)、心理所有权(Peng,2013)、领地认知(Webster等,2008)、权益衡量(Gkoulalas-Divanis等,2009)、不信任(Connelly等,2012)等因素。此外,与前因变量的研究文献相比,对知识隐藏结果变量的探索远远不够。

(三)2014—2019年国际期刊上知识隐藏的研究

通过对2014—2019年间131篇国际期刊知识隐藏文献的关键词共现分析,本文获得了频次2以上高频关键词(见表6)和关键词聚类分析(见图5)。结合表6和图5,这个阶段研究分成了四类:

| 关键词 | 频 次 | 中心度 |

| Antecedent | 17 | 0.14 |

| Performance | 16 | 0.15 |

| Management | 13 | 0.05 |

| Work | 11 | 0.03 |

| Behavior | 8 | 0.01 |

| Psychological | 8 | 0.12 |

| Innovation | 8 | 0.08 |

| Knowledge sharing | 8 | 0.01 |

| Model | 6 | 0.03 |

| Consequence | 5 | 0.02 |

| Moderating role | 5 | 0.01 |

| Abusive supervision | 5 | 0.05 |

| Leadership | 4 | 0.02 |

| Motivation | 3 | 0.04 |

| Conservation | 2 | 0.01 |

| Organization | 2 | 0.01 |

1. 深化既往概念与结构的研究

2014年至今,知识隐藏的概念与结构探索仍是研究重点,“细分维度”更加普遍。代表性研究包括:Zhao等(2019)探讨了领导—下属成员交换关系对推脱隐藏、装傻隐藏和合理化隐藏的差异化影响,即领导—下属成员交换关系与推脱和装傻隐藏消极相关,与合理隐藏不相关;Pan等(2018)证实了知识隐藏的三维结构,该研究指出“黑三角”人格特质对知识隐藏的不同维度有不同影响,具体地,马基雅维利主义正向影响了推脱隐藏,自恋正向影响了合理隐藏,而神经质则正向影响了装傻隐藏;此外,Burmeister等(2019)的研究显示知识隐藏的三个维度通过触发个体的不同情感对其公民行为产生不同影响,推脱隐藏和装傻隐藏会引起员工的羞愧而增加他们的组织公民行为(补偿效应);合理隐藏与羞愧无关,不会影响他们的组织公民行为。

|

| 图 5 2014—2019年国际期刊知识隐藏研究关键词聚类图谱 |

2. 多层面作用机制的探讨

个体、团队、组织三层面的交互作用引起了该阶段学者的注意,跨层次和多层次的研究开始出现。代表性研究包括:Wang等(2019)探索了感知知识隐藏对个体和团队两层面的双刃剑效应。具体地,感知知识隐藏会提升个体的工作绩效,其中社会互动发挥了调节作用;感知知识隐藏会降低团队绩效,其中报酬结构发挥了调节作用。Huo等(2016)构建了知识隐藏的多层次模型,即个体层面的心理所有权、知识重要性与团队层面的任务相依性发生交互作用,影响了员工的知识隐藏。进一步,组织公平在上述关系中起到跨层次调节作用,当员工感到不公平时,员工的知识隐藏行为增加。Men等(2018)考察了个体层次的道德型领导通过心理安全感影响员工的知识隐藏,而团队层次的精熟氛围调节了上述过程。

3. 不同视角、不同层面的研究

由表6和图5可知,不同视角和层次成为了知识隐藏领域的新兴话题。目前的视角主要有三种:一是防御性视角,例如Škerlavaj等(2018)基于资源保存理论,认为知识是个体投入时间和精力所获取的重要资源,为了保护与维系这些资源,个体通常会选择隐藏知识;二是进攻性视角,例如Zhu等(2019)基于社会比较理论发现,具有绩效目标导向的员工,倾向于与他人竞争,面对同事的知识请求更可能隐藏知识;三是道德性视角,例如Zhao和Xia(2019)基于道德推脱理论表明,消极情感会激活个体的道德推脱,为自己的不道德行为寻找借口,理所当然地进行知识隐藏。此外,Connelly和Zweig(2015)还基于自我建构视角,从施害者和受害者两种视角出发,探索了知识隐藏对知识寻求者和知识提供者的不同影响。知识隐藏的层面主要有两种:一是垂直层次,例如Offergelt等(2019)首次提出了领导引导性知识隐藏,并对其结构进行了有效测量,同时得出了领导引导性知识隐藏会对下属产生涓滴效应,增加下属知识隐藏的结论;二是水平层次,例如Černe等(2014)首次发现感知知识隐藏的概念,并认为员工感知到同事的知识隐藏,会损害他们之间的信任,导致“不信任环”,最终降低知识隐藏者的创造力。

4. 结果变量的拓展

创造力成为知识隐藏文献网络中重要的节点,如Bari等(2019)研究表明,知识隐藏通过吸收能力而间接影响团队创造力;Malik等(2019)和Zhu等(2019)都发现了知识隐藏在前因变量和员工创造力之间起到中介作用。此外,其他的结果变量也逐渐涌现,如绩效(Wang等,2019)、工作繁荣(Jiang等,2019)、工作满意度(Offergelt等,2019)、组织公民行为(Arain等,2018;Burmeister等,2019)、离职倾向(Offergelt等,2019)和工作反生产行为(Singh,2019)。

整体而言,知识隐藏的研究起步较晚,但发展较快,并取得了相对丰富的成果。本文根据上述三阶段的演化趋势,分别就研究主题、研究视角和研究方法三方面进行了整体分析,并得出如下结论:(1)从研究主题来看,知识隐藏的文献主要围绕概念结构、影响因素及作用机制等基础性研究展开,缺少应用性研究。因此,后续研究应在构建知识隐藏理论体系的同时,注重应用性研究,提出规避知识隐藏的具体策略,以更加有效地指导企业管理实践。(2)从研究视角来看,目前对知识隐藏的研究主要聚焦在个体层面,并有文献开始了个体与团队的跨层次研究,但数量还十分匮乏。因此,后续研究可以增加对知识隐藏的跨层次研究,建立多层次模型,多角度、全方位增强对知识隐藏的解释效力。(3)从研究方法来看,研究学者已经开始从定性研究转向定量研究,研究方法更加严谨、客观。然而,伴随科技的发展,未来研究可基于大数据、脑科学、社会心理学等方法,加大对知识隐藏形成过程、作用机理等方面的研究,不断扩展其广度与深度。

五、研究展望通过对20多年国外期刊知识隐藏文献的定量分析,本文对照了不同时间阶段的研究热点,动态展示了知识隐藏研究的发展历程和演化趋势。不难发现,虽然知识隐藏在组织实践中十分常见,但理论研究尚不成熟。然而,这也给学界继续深入探讨知识隐藏行为提供了研究机会,具体体现在以下几个方面:

(一)整合学术资源,增强学科影响力

基于Citespace4.0软件,本文对Web of Science数据库录用的1996—2019年关于知识隐藏研究的213篇文献进行了可视化知识图谱分析,结果发现:(1)在参与知识隐藏研究的学者方面,团队合作不足,特别是跨团队、跨机构合作较少;(2)在地域分布方面,研究主要集中在美国和中国;(3)在发文刊物方面,主要集中在组织行为学、知识管理等期刊,且高被引论文较少。因此,本文建议未来研究应大力拓展学术合作网络,加强学科与研究主题交流,整合平台资源,提升学科规模和学科影响力。

(二)测量结构的进一步验证

目前关于知识隐藏的测量结构学者还没有形成一致意见,基于现有文献,知识隐藏的结构包含了单维、二维和三维等多个维度。因此,未来研究有必要对知识隐藏的测量结构展开进一步验证,以更有效地指导企业实践。例如,完善已有量表,根据Connelly等(2012)对“推托隐藏”的定义——“知识隐藏者没有告知知识寻求者工作相关的信息”,但在其所开发的量表中,推脱隐藏的4个题项却是“与该工作不相关的其他信息”,这两者之间存在很大差异,需要后续研究进行订正与完善。再如,增加对知识隐藏维度的讨论,在组织中,知识隐藏的故意性可能还存在其他表现形式,可能是主动的(故意把责任推卸给领导,领导不让说),也可能是被动的(这个知识非常重要,涉及机密而不能讲)。最后,现有实证文献的知识隐藏量表多是基于西方文化背景,后续研究可以探索适合中国文化的测量量表,以对本土化的知识管理活动提供有力参考。

(三)拓展研究视角

1. 增加其他二元体的研究

在实施知识隐藏的过程中,两个主体,即隐藏者(hider)和寻求者(seeker)发挥了决定作用。但是现有研究中关于这二元体大多局限在“员工”之间,仅有2篇研究(Arain等,2018;Offergelt等,2019)探讨了领导与员工之间。而这2篇研究在“领导—员工”的二元体中,也只是分析了自上而下(领导对下属)的知识隐藏,没有涉及自下而上(下属对领导)的知识隐藏。因此,未来研究可深入此方向,对“领导—员工”二元体知识隐藏的双效机制进行探讨。比如,下属对领导的知识隐藏是否具有不同的影响因素及形成机制?下属对领导的知识隐藏会对下属自己、领导乃至组织产生什么样的后果?对“领导—员工”二元体的研究是深入理解知识隐藏的必要前提。

2. 知识隐藏的两面性

当前文献研究主要聚焦于知识隐藏的消极面,如破坏创造力、恶化人际关系、降低绩效等,然而知识隐藏也有积极面,比如为了维护第三方利益或保守商业机密。近几年,知识隐藏的积极影响开始得到学者的关注,例如Wang等(2019)基于自我决定理论认为,当销售人员遭遇知识隐藏时,他们会倾向于自我引导,主动提升工作绩效以增强自身竞争实力;Burmeister等(2019)认为知识隐藏行为存在补偿效应,当员工实施了知识隐藏,尤其是推脱隐藏和装傻隐藏后,会诱发他们的愧疚情感,而增加其组织公民行为;Xia等(2019)则发现了知识型领导和知识隐藏呈倒U形关系。鉴于此,知识隐藏可能存在两面性,未来研究有必要全面考察知识隐藏带来的各种结果。

3. 开展跨学科研究

多学科的交叉研究在理解知识隐藏形成机制和影响结果方面有巨大推动作用。Offergelt等(2019)呼吁,从沟通视角,如在线沟通,研究知识隐藏产生的原因。后续研究还可以把机会主义等经济学原理引入到知识隐藏的研究中。此外,随着现代技术的发展,可穿戴、可携带设备的广为普及,未来研究可以通过脑环、手环等方面进行大数据(如脑电波、心率等)和跨学科(如脑科学)的探索。

4. 关注动态过程

知识隐藏是个体根据不同情境做出决策的动态过程,很多影响因素诸如领导者更替、技术发展、时间压力等都关联到了时间跨度,存在着近端/远端后果、交叉效应和迭代效应。然而静态截面研究很难捕捉到这一动态变化。Abubakar等(2019)提出,未来研究可以基于大数据技术来分析知识隐藏的动态、纵向、变化和非线性过程。对动态过程的纵向追踪探讨有助于厘清知识隐藏的复杂过程,更为有效地辨明知识隐藏的前因后果。

5. 深化理论视角

尽管知识隐藏的支撑理论之一是社会交换理论,但未来研究仍可以从该理论出发,提出新的见解。例如,交换关系的匹配视角,即领导—下属交换关系感知匹配的四种组合方式(高—高,低—低,高—低,低—高)对知识隐藏可能存在不同的影响。此外,考虑到上下级中存在的权力差异,特别是在不同的社会背景下,如中国、韩国、菲律宾等权力距离较高的文化中,员工对上司表现出强烈的顺从和容忍。因此,他们可能较少依赖互惠准则,当领导行为不道德时,下属也不太可能通过报复行为发泄不满。当然,未来研究也可以开拓新的理论视角,如社会网络理论。社会网络关系分为强关系和弱关系(Xiao和Cooke,2019),强关系(如友谊)可能会减少知识隐藏。网络联系还可以被分为工具性联系和表达性联系(Lee等,2001),工具性联系可以通过认知信任减少知识隐藏,而表现性联系则可以通过情感信任减少知识隐藏。未来研究可以考察这两种类型的网络关系是否会影响知识隐藏。

(四)探索新的前因后果变量以及影响机制

拓展前因变量的探索。在影响因素方面,个体层面的影响因素一直是大多数研究关注的焦点,例如心理所有权(Huo等,2016)、目标取向(Zhu等,2019)、动机(Gagné等,2019)。但是,其他层面,尤其是团队层面的影响因素也值得后续研究探讨。例如,增加对团队差异性的关注。知识隐藏与团队结构密切相关,若团队成员之间存在较弱的异质性,彼此差异性较小,他们所掌握的知识、信息与技能就会较为接近。此时,团队成员就会有较少的知识隐藏。但是,若团队成员之间存在很强的异质性,则竞争趋于激烈。在这种情况下,团队成员就会有较多的知识隐藏。再者,在团队领导方面,研究已表明团队中的道德型领导能够减少员工的知识隐藏(Men等,2018),那么其他的积极领导方式,如教练型领导、谦逊型领导和发展型领导等如何影响员工的知识隐藏也可以进行深入探索。

深入后果变量的分析。关于知识隐藏的影响后果方面,未来研究可以对知识隐藏的不同维度所造成的不同结果进行具体分析。比如,相较于推脱隐藏,装傻隐藏对人际关系的破坏作用更强,因为装傻隐藏没有提供任何知识信息,而推脱隐藏即使也拒绝了寻求者的请求,但至少他/她提供了知识信息,双方关系在表面上得到了维持。仔细辨别不同知识隐藏表现形式的不同影响结果可以作为未来研究的方向之一。此外,根据Wang等(2019)的研究,知识隐藏会提高销售人员的工作绩效,但却会损害团队的整体效能,那么,知识隐藏同时产生的“双刃剑”效应到底对个人、对团队会有多大程度的影响,利害孰轻孰重,并没有得到解释。因此,后续研究应基于更多案例、数据,深入分析知识隐藏所产生的后果程度,为企业实践提供更准确的应用指导。

丰富中介变量的研究。在中介机制方面,大多数文献基于个体层面解释了知识隐藏的形成过程,如不信任(Černe等,2014)、心理所有权(Khalid等,2018)、领地(Huo等,2016)等,而对其他层面中介变量的探讨还不多见。因此,后续研究在个体层面的中介变量基础之上,可以对其他层面的中介变量投入更多关注。例如,团队互动的中介作用,团队成员通过有效的互动与沟通,能够充分了解他人的想法与能力,增强成员间的安全感,进而减少知识隐藏。此外,工作特征也可能是一个重要的中介变量,如工作设计。这可以解释为:组织通过工作设计,会影响员工对组织的认知、行为等,当组织的工作设计较为客观公正时,员工的组织认同会通过组织设计得到增强,进而减少知识隐藏。

充实调节变量的探讨。团队及组织的特征可能会产生调节作用。比如,团队凝聚力可能是一个潜在的调节变量,在凝聚力较高的团队中,团队成员彼此信任、相互帮助,当面对他人的知识请求时,成员有较高的分享意愿,较少的隐藏意愿。再者,组织的地位晋升标准也可能起到调节作用,具体地,组织地位晋升标准可分为竞赛型地位标准和刻度型地位标准。竞赛型地位标准依据的是与他人相比较,个体按照组织等级结构中的“排序优劣”获得地位资源;而刻度型地位标准依据的是组织事先确定好的客观标准,不论人数多少,只要达到客观标准,个体就可以获得地位资源。这两类标准会对个体的竞争动机产生引导作用,地位晋升标准越倾向于竞赛型,个体的利己动机就越强烈,越有可能进行知识隐藏以谋取利益;与之相反,地位晋升标准越倾向于刻度型,个体的利己动机就越弱,知识隐藏的可能性也越小。

(五)融合社会文化

在知识隐藏的研究文献当中,只有少数几个研究考虑了社会文化的影响(Arain等,2018;Bhatti等,2018;Xiao和Cooke,2019)。因此,未来研究有必要基于社会文化对知识隐藏展开深入分析,因为受到不同规范和传统的约束,员工的行为可能会有所不同。例如,中国的员工可能会对上司的不公平对待更加宽容,在这种情况下,他们更有可能将上司的知识隐藏解释为正当的。此外,在工作保障较低的国家和工业部门,人们更可能隐藏自己的知识以保住自己的工作和地位。Davison等(2018)建议从“关系”的视角出发,探索中国员工的知识隐藏。关系取向在中国文化中根深蒂固,强调与他人保持和谐关系。这可能会导致员工增加合理隐藏而非推脱隐藏或装傻隐藏。然而,为了面子,中国员工也可能会找借口推脱,而非直接拒绝的方式进行知识隐藏。因此,这些融入了文化元素的知识隐藏可以成为未来研究的方向。

(六)增强结论稳健性和研究的解释力

目前知识隐藏文献的研究方法和数据来源都比较单一,在实证研究方面,大多数学者通过问卷调查法获取数据,且多采用自我报告进行评估,这很可能存在共同方法偏差,难以保证数据的准确性。因此,数据获取可以拓展实验、团队、社会网络等多个来源。

在研究层次上,以往研究关注的是单一或两个单一层次,即个体、团队或双层(个体、团队),这些研究主要集中于微观层面。但是,知识隐藏是一个很复杂的组织现象,不同微观主体、不同集体之间也存在着知识隐藏。因此,后续研究可以展开跨层次研究,综合考察个人、团体和组织等多层面交织对知识隐藏的影响。将微观层面上升到宏观层面,探索除了个体、团队和组织层面之外的行业和国家层面的变量,建立多层次模型,全面解释知识隐藏的影响机理,增强研究的解释效力,是一个非常有价值的研究方向。

在研究范式上,未来研究应综合使用多种方法,依据不同主题,展开多种类型(文献计量、元分析、田野实验、档案分析、问卷调查、案例分析、情境实验等)研究范式,并整合多层次与数据来源,相互验证。以实证研究为例,作者可以通过两个研究设计对研究假设进行检验,如研究一可以是情境实验,基于大学生样本,通过语义法操纵个体的认知、情感等,检验相应假设。这种方法具有很高的内部效度,但其外部效度不高。为克服其局限性,研究二可以采用问卷调查进一步检验研究一的发现。通过情境实验与问卷调查相结合的研究设计,能够同时确保研究的内外部效度,为研究假设提供强有力的支撑。

在研究领域上,加强对“知识型”的重视。知识型特征与知识流动密切相关,而知识隐藏就发生在知识的流动过程中。如果某企业并非是知识型组织,知识型员工的数量也较少,且每个工作岗位依靠的是自我知识而非团队的合作,则知识在组织中的流动性就较低,知识隐藏的可能性就较高。以往研究仅仅讨论了学术圈内部的知识隐藏现象,未来的研究可以扩展到更多领域当中,以便提高结论的解释效力与稳健性。

| [1] | 杨朦晰, 陈万思, 周卿钰, 等. 中国情境下领导力研究知识图谱与演进: 1949—2018年题名文献计量[J]. 南开管理评论, 2019(4): 80–94. |

| [2] | Abubakar A M, Behravesh E, Rezapouraghdam H, et al. Applying artificial intelligence technique to predict knowledge hiding behavior[J]. International Journal of Information Management, 2019, 49: 45–57. |

| [3] | Aljawarneh N M S, Atan T. Linking tolerance to workplace incivility, service innovative, knowledge hiding, and job search behavior: The mediating role of employee cynicism[J]. Negotiation and Conflict Management Research, 2018, 11(4): 298–320. |

| [4] | Anand P, Jain K K. Big five personality types & knowledge hiding behaviour: A theoretical framework[J]. Archives of Business Research, 2014, 2(5): 47–56. |

| [5] | Arain G A, Bhatti Z A, Ashraf N, et al. Top-down knowledge hiding in organizations: An empirical study of the consequences of supervisor knowledge hiding among local and foreign workers in the Middle East[J]. Journal of Business Ethics, 2018. https://doi.org/10.1007/s10551-018-4056-2. |

| [6] | Blau P M. Exchange and power in social life[M]. New York: Wiley, 1964: 1-124. |

| [7] | Bogilović S, Černe M, Škerlavaj M. Hiding behind a mask? Cultural intelligence, knowledge hiding, and individual and team creativity[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2017, 26(5): 710–723. |

| [8] | Bryant C H, Adam A E, Taylor D R, et al. Using inductive logic programming to discover knowledge hidden in chemical data[J]. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 1997, 36(2): 111–123. |

| [9] | Burmeister A, Fasbender U, Gerpott F H. Consequences of knowledge hiding: The differential compensatory effects of guilt and shame[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2019, 92(2): 281–304. |

| [10] | Butt A S. Antecedents of knowledge hiding in a buyer–supplier relationship[J]. Knowledge and Process Management, 2019, 26(4): 346–354. |

| [11] | Cabrera A, Cabrera E F. Knowledge-sharing dilemmas[J]. Organization Studies, 2002, 23(5): 687–710. |

| [12] | Černe M, Hernaus T, Dysvik A, et al. The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate, knowledge hiding, and job characteristics in stimulating innovative work behavior[J]. Human Resource Management Journal, 2017, 27(2): 281–299. |

| [13] | Černe M, Nerstad C G L, Dysvik A, et al. What goes around comes around: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(1): 172–192. |

| [14] | Chen C M. CiteSpace Ⅱ: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3): 359–377. |

| [15] | Connelly C E, Černe M, Dysvik A, et al. Understanding knowledge hiding in organizations[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(7): 779–782. |

| [16] | Connelly C E, Zweig D, Webster J, et al. Knowledge hiding in organizations[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(1): 64–88. |

| [17] | Connelly C E, Zweig D. How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2015, 24(3): 479–489. |

| [18] | Davenport E, Hall H. Organizational knowledge and communities of practice[J]. Annual Review of Information Science and Technology, 2002, 36(1): 170–227. |

| [19] | Davison R M, Ou C X J, Martinsons M G. Interpersonal knowledge exchange in China: The impact of Guanxi and social media[J]. Information & Management, 2018, 55(2): 224–234. |

| [20] | Gagné M, Tian A W, Soo C, et al. Different motivations for knowledge sharing and hiding: The role of motivating work design[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(7): 783–799. |

| [21] | Gkoulalas-Divanis A, Verykios V S. Exact knowledge hiding through database extension[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2009, 21(5): 699–713. |

| [22] | Graham L. Hidden knowledge: Organized labor in the information age[J]. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 2005, 34(4): 376–377. |

| [23] | Hernaus T, Cerne M, Connelly C, et al. Evasive knowledge hiding in academia: When competitive individuals are asked to collaborate[J]. Journal of Knowledge Management, 2019, 23(4): 597–618. |

| [24] | Huo W W, Cai Z Y, Luo J L, et al. Antecedents and intervention mechanisms: A multi-level study of R&D team’s knowledge hiding behavior[J]. Journal of Knowledge Management, 2016, 20(5): 880–897. |

| [25] | Husted K, Michailova S. Diagnosing and fighting knowledge-sharing hostility[J]. Organizational Dynamics, 2002, 31(1): 60–73. |

| [26] | Jahanzeb S, Fatima T, Bouckenooghe D, et al. The knowledge hiding link: A moderated mediation model of how abusive supervision affects employee creativity[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2019, 28(6): 810–819. |

| [27] | Jiang Z, Hu X W, Wang Z M, et al. Knowledge hiding as a barrier to thriving: The mediating role of psychological safety and moderating role of organizational cynicism[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(7): 800–818. |

| [28] | Johnsten T, Sweeney R B, Raghavan V V. A methodology for hiding knowledge in XML document collections[A]. Proceedings 27th annual international computer software and applications conference[C]. Dallas: IEEE, 2003. |

| [29] | Khalid M, Bashir S, Khan A K, et al. When and how abusive supervision leads to knowledge hiding behaviors: An Islamic work ethics perspective[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2018, 39(6): 794–806. |

| [30] | Lee Cooke F. The important role of the maintenance workforce in technological change: A much neglected aspect[J]. Human Relations, 2002, 55(8): 963–988. |

| [31] | Lee D J, Pae J H, Wong Y H. A model of close business relationships in China(Guanxi)[J]. European Journal of Marketing, 2001, 35(1-2): 51–69. |

| [32] | Lin H H, Wang Y S. Investigating the effect of university students’ personality traits on knowledge withholding intention: A multi-theory perspective[J]. International Journal of Information and Education Technology, 2012, 2(4): 354–357. |

| [33] | Malik O F, Shahzad A, Raziq M M, et al. Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment[J]. Personality and Individual Differences, 2019, 142(1): 232–237. |

| [34] | Men C H, Fong P S W, Huo W W, et al. Ethical leadership and knowledge hiding: A moderated mediation model of psychological safety and mastery climate[J]. Journal of Business Ethics, 2018. https://doi.org/10.1007/s10551-018-4027-7. |

| [35] | Offergelt F, Spörrle M, Moser K, et al. Leader-signaled knowledge hiding: Effects on employees’ job attitudes and empowerment[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(7): 819–833. |

| [36] | Pan W, Zhang Q P, Teo T S H, et al. The dark triad and knowledge hiding[J]. International Journal of Information Management, 2018, 42: 36–48. |

| [37] | Peng H. Why and when do people hide knowledge?[J]. Journal of Knowledge Management, 2013, 17(3): 398–415. |

| [38] | Semerci A B. Examination of knowledge hiding with conflict, competition and personal values[J]. International Journal of Conflict Management, 2019, 30(1): 111–131. |

| [39] | Serenko A, Bontis N. Understanding counterproductive knowledge behavior: Antecedents and consequences of intra-organizational knowledge hiding[J]. Journal of Knowledge Management, 2016, 20(6): 1199–1224. |

| [40] | Singh S K. Territoriality, task performance, and workplace deviance: Empirical evidence on role of knowledge hiding[J]. Journal of Business Research, 2019, 97: 10–19. |

| [41] | Škerlavaj M, Connelly C E, Cerne M, et al. Tell me if you can: Time pressure, prosocial motivation, perspective taking, and knowledge hiding[J]. Journal of Knowledge Management, 2018, 22(7): 1489–1509. |

| [42] | Spector P E. Behavior in organizations as a function of employee’s locus of control[J]. Psychological Bulletin, 1982, 91(3): 482–497. |

| [43] | Wallace J E. Professional and organizational commitment: Compatible or incompatible?[J]. Journal of Vocational Behavior, 1993, 42(3): 333–349. |

| [44] | Wang Y G, Han M S, Xiang D D, et al. The double-edged effects of perceived knowledge hiding: Empirical evidence from the sales context[J]. Journal of Knowledge Management, 2019, 23(2): 279–296. |

| [45] | Webster J, Brown G, Zweig D, et al. Beyond knowledge sharing: Withholding knowledge at work[J]. Research in Personnel and Human Resources Management, 2008, 27: 1–37. |

| [46] | Xia Q, Yan S M, Zhang Y L, et al. The curvilinear relationship between knowledge leadership and knowledge hiding: The moderating role of psychological ownership[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2019, 40(6): 669–683. |

| [47] | Xiao M T, Cooke F L. Why and when knowledge hiding in the workplace is harmful: A review of the literature and directions for future research in the Chinese context[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2019, 57(4): 470–502. |

| [48] | Zhang Z, Min M. The negative consequences of knowledge hiding in NPD project teams: The roles of project work attributes[J]. International Journal of Project Management, 2019, 37(2): 225–238. |

| [49] | Zhao H D, Liu W W, Li J, et al. Leader-member exchange, organizational identification, and knowledge hiding: The moderating role of relative leader-member exchange[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(7): 834–848. |

| [50] | Zhao H D, Xia Q, He P X, et al. Workplace ostracism and knowledge hiding in service organizations[J]. International Journal of Hospitality Management, 2016, 59: 84–94. |

| [51] | Zhao H D, Xia Q. Nurses’ negative affective states, moral disengagement, and knowledge hiding: The moderating role of ethical leadership[J]. Journal of Nursing Management, 2019, 27(2): 357–370. |

| [52] | Zhu Y, Chen T T, Wang M, et al. Rivals or allies: How performance-prove goal orientation influences knowledge hiding[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(7): 849–868. |