2020第42卷第5期

2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093

2.Business School, Nanjing University, Nanjing 210093, China

危机是组织管理者和利益相关者所感知到的突出、意外和破坏性事件,会导致资源基础恶化与绩效衰落(McKinley等,2014;杜运周等,2015),危及组织生存并深远影响利益相关者(Bundy和Pfarrer,2015;Bundy等,2017),因此危机企业反转(turnaround)是一个重要研究议题(Trahms等,2013;Tangpong等,2015)。高阶梯队理论(upper echelons theory)认为,危机企业需要“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”的英雄人物,高管因素与反转策略实施利害攸关(Williams等,2017)。一个有趣的现象是,女性身影频现危机企业高管团队,Sunoco石油公司在股价下跌52%后,立即任命了一位女性CEO(Bruckmüller和Branscombe,2010)。2008年经济危机中,雷曼兄弟(号称“九命猫”)轰然倒下,而在女性高管谢丽尔•桑德伯格(Sheryl Sandberg)的领导下,Facebook业绩攀升,于2011年实现营收增长88%并成功渡过危机,以至于产学两界大胆猜测,如果当年“雷曼兄弟”变成“雷曼姐妹”,就有可能规避破产危机(Van Staveren,2014)。然而,赞誉与期待背后,现实却不容乐观:“玻璃天花板”(glass ceiling)下的女性高管,往往于强企业危机与高失败风险之际履新(Cook和Glass,2014;Glass和Cook,2016),前路所至却可能是“玻璃悬崖”(glass cliff),即若组织业绩不能迅速回升,便将被男性高管再次取代(Ryan等,2016)。这令人感到企业在危机时期明显有让女性“背锅”之嫌。我们不禁要问,除了成为男性高管面子的保全者、危机过渡任务的承担者,女性高管能带领危机企业实现反转吗?

高阶梯队理论对危机企业反转议题做出了持续贡献:高管团队的人口统计学特征、薪酬差距以及外部选聘CEO薪酬、危机时刻CEO更替或外部继任者延聘决策、CEO的创始人身份(Ndofor等,2013;Abebe和Tangpong,2018)都会对企业反转产生重要作用。对于女性高管这一职场“少数族裔”的专门研究,高阶梯队理论常归之于性别差异(gender difference)和高管团队异质性(TMT heterogeneity)主题之下(Carpenter等,2004;刘绪光和李维安,2010;Ndofor等,2015;Sent和Van Staveren,2019),但缺乏基于危机情境的深入探索。新近危机企业反转研究开始超越经典两阶段模型,将管理者认知(managerial cognition)、战略领导、利益相关者和基于资源的复杂行动等纳入研究范畴(Trahms等,2013;Bundy等,2018)。管理者认知视角认为,组织竞争成败取决于战略制定者的认知结构与精神模式(Kaplan,2011;Eggers和Kaplan,2013)。“事在人为”,战略行动都需要人的积极构思与有效实施,在危机情境下更是如此(Williams等,2017)。现有研究分析了性别差异并指出,女性高管具有敏感谨慎、经营稳健、风险规避、重视员工、接纳变化、心理韧性强与不过度自信等特征(Faccio等,2016;李兰等,2017),这些认知特征可能有助于企业发现和解释潜在破坏信号,并以批判性见解、创造性方式来处理眼前问题。更值得注意的是,当女性高管面临着“玻璃天花板”和“玻璃悬崖”效应的压力时(Glass和Cook,2016;Ryan等,2016),她们往往比男性高管更具有积极的意愿去帮助危机企业反转,否则,她们多年经营的职业生涯与声誉资本便会彻底付之东流。在这一背景下,强调人的感知、分类和归因等认知行为的管理者认知视角(Kaplan,2011),可能能够对女性高管与危机企业反转之间的关系做出更有力的解释。

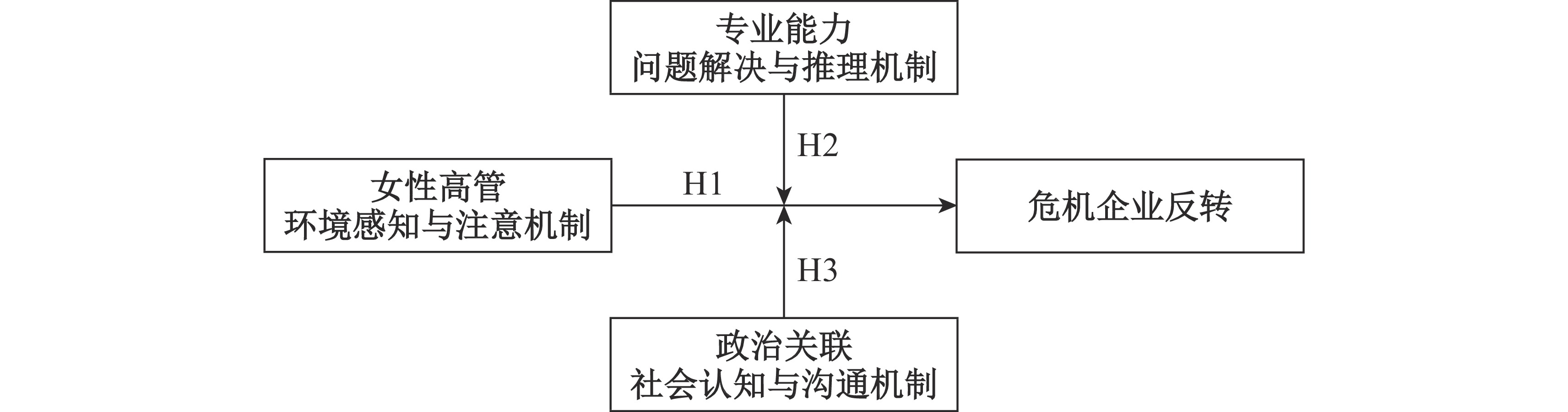

本文旨在研究女性高管对危机企业反转的影响,将基于高阶梯队理论和管理者认知视角的分析框架(Helfat和Peteraf,2015),通过实证研究具体探讨以下两个问题:(1)高管团队中女性比例对危机企业反转的影响;(2)女性高管专业能力与政治关联对前述影响的调节作用。本文的主要研究贡献在于:第一,为女性高管职位合法性提供了证据。不少企业对女性高管这一“职业少数族裔”的职位合法性仍缺乏正确的认知与足够的重视(Cook和Glass,2014;Vial等,2016),组织中也存在显性或隐性的“玻璃天花板”和“玻璃悬崖”效应(Glass和Cook,2016)。本文从管理者认识视角搭建解释框架,证明女性高管并非危机企业中的“替罪羊”或者“花瓶”,她们更有可能是发挥认知优势并实现危机企业反转的领导者。本文对话了有关危机企业的“雷曼姐妹假说”(Van Staveren,2014),建议企业重新审视女性高管职位合法性问题。第二,为危机企业反转策略研究提供了新视角。既往研究主要从产业组织理论、交易成本理论、资源观与能力观等视角出发研究危机企业反转策略。这类研究侧重于环境与资源能力分析以及紧缩与扩张策略制定,管理者认知视角的反转策略研究还非常不足(Trahms等,2013;Williams等,2017)。本文凭借对女性高管特征的观察,基于Eggers和Kaplan(2013)以及Helfat和Peteraf(2015)等的管理者认知分析框架,论证了人的精神模式与认知框架影响着危机企业战略的有效性这一观点(Kaplan,2011)。第三,拓展了危机企业反转影响因素研究。高阶梯队理论指出了薪酬差距、高管更替、CEO身份等因素对危机企业反转的影响(Ndofor等,2013;Chen,2015),对经典紧缩与扩张两阶段模型进行了重要的因素补充(Tangpong等,2015)。而本文进一步引入高阶梯队理论中高管团队异质性研究新进展(Ndofor等,2015),将女性高管比例、专业能力和政治关联纳入影响因素分析,从高管团队异质性角度丰富了危机企业反转影响因素研究。

二、理论分析与研究假设(一)女性高管与危机企业反转

女性高管受命于危难时刻并带领企业渡过危机的多个案例,引发了产学两界对“雷曼姐妹假说”的研究兴趣,女性高管能带领危机企业实现反转吗?现有研究多从性别差异和高管团队异质性角度进行探索。Van Staveren(2014)回顾了行为、实验和神经经济学中有关性别差异的多个实证研究,发现女性高管在风险规避和对不确定性的反应、道德和道德态度以及领导力三个方面与男性高管存在差异,并建议在金融贸易、风险管理和金融部门顶层安排更多的女性高管。性别差异同时也是高管团队异质性的重要来源(Carpenter等,2004),并影响着高管团队行为:第一,出于维护声誉和规避法律责任考虑,女性高管较之男性高管更加厌恶风险,不过度自信(Cumming等,2015),从而能够减少决策风险,尽可能地谨慎稳健。第二,女性高管重视道德伦理与企业社会责任,有利于识别企业不道德行为和违规活动,进而帮助企业抑制财务舞弊,提高经营稳健性。第三,女性高管注重信任和民主参与,相较于男性高管的专制和权威倾向,女性高管善于营造沟通、合作与信任的氛围,有利于提升组织协作效率与透明程度。然而,性别差异和高管团队异质性就能证明“雷曼姐妹假说”并解释女性高管与危机企业反转的关系吗?这种“刻板印象”与“政治正确”(politically correct)式的论点,显然难以令人信服。更何况,高管性别差异也许未必真实存在,Sent和Van Staveren(2019)一项覆盖了2004—2013年有关性别差异文献的元分析研究发现,在利他主义、过度自信、风险偏好和信任这四个主流研究关注点上,男女高管并无预期的显著差异,这促使我们思考性别差异背后各种社会、文化和意识形态的驱动因素。

女性在商业世界中生存与发展比男性要艰难:一方面,晋升标准高于男性,晋升到高层职位的概率显著低于男性,这就是“玻璃天花板”效应(卿石松,2011;Cook和Glass,2014;Glass和Cook,2016)。2001—2011年财富100强(Fortune 100)公司数据显示,高管职位中只要出现了一位女性,那么其他女性晋升到高管职位的速度就会大大放缓,这说明企业可能只是因为制度压力和公众形象而聘任女性高管(Bonet等,2020)。另一方面,在企业危机和失败风险较高的情况下,女性更有可能获得高管职位,但若企业业绩持续下滑,她们便更容易被男性高管替代,这就是“玻璃悬崖”效应(Ryan等,2016)。数据表明,在企业绩效好的时候,男性和女性成为高管的概率比大约是7:3,而企业绩效差的时候,概率比约为3:7(Bruckmüller和Branscombe,2010)。再观察财富500强(Fortune 500)1996—2010年这15年间的CEO数据,可以看到,职业少数族裔(occupational minorities),即白人女性、有色人种男性和女性,在企业绩效下滑时更容易被选聘为CEO,但短期不能实现业绩回升的话,便会被白人男性高管再次取代(Cook和Glass,2014)。“玻璃天花板”与“玻璃悬崖”效应的普遍存在,体现出企业对女性高管领导能力和绩效表现所持有的怀疑态度。换句话说,上述两个效应也昭示了女性高管职业合法性危机,女性在承担高级职位时,相比男性更难获得下属的尊重和钦佩,下属的不合作态度和抵触行为会使女性领导者心态失稳,难以建立权威和赢得支持,导致战略目标难以实现,进而其合法性负反馈式地降低(Glass和Cook,2016;Vial等,2016)。

(二)管理者认知视角的解释框架

基于前文的分析,我们认为仅从性别差异和高管团队异质性视角解释女性高管与危机企业反转,是存在漏洞和令人质疑的。在危机情境下,受“玻璃天花板”和“玻璃悬崖”效应双重挤压,面对职业合法性危机的女性高管,其特殊认知结构与精神模式可能对危机企业反转存在影响(Kaplan,2011;Eggers和Kaplan,2013)。社会心理学认为,认知是通过注意(attention)、分类(categorization)和归因(attribution)这三个相互关联的意义构建过程而形成的,管理者的这三类认知行为是组织获取竞争优势的重要底层逻辑,构成“管理者认知—组织能力—战略选择—组织绩效”传导机制(Eggers和Kaplan,2013)。管理者认知视角发展出了认知地图(cognitive map)、战略图式(strategic schema)、认知框架(cognitive frame)、信仰结构(belief structure)和知识结构(knowledge structure)等概念,形成了管理者与外界环境互动、获得简化认知并用于辨识外部环境的工具体系(Bao等,2019)。而Helfat和Peteraf(2015)则将管理者认知进一步操作化,将其解构为包含环境感知与注意(perception and attention)、问题解决与推理(problem-solving and reasoning)、社会认知与沟通(social cognition and communication)的认知能力体系。上述管理者认知视角理论的持续发展,为本文基于Helfat和Peteraf(2015)的分析框架研究女性高管与危机企业反转的关系奠定了基础。

1. 女性高管与危机企业反转

“环境感知与注意”是管理者认知的核心维度,反映了管理者怎样察觉和解读内外部环境的复杂性并确定认知焦点(Nadkarni和Barr,2008;Helfat和Peteraf,2015),对于组织应对危机具有决定作用(Bao等,2019),女性高管在这一点上具有特殊优势。

第一,女性高管能够提升组织解读复杂环境的认知能力。一方面,女性参与高管团队能够帮助组织使用更多互补的方法和理念来理解外部环境(Nadkarni和Barr,2008)。通常女性比男性更加敏感和谨慎(Ryan等,2016),当企业业绩波动或者表现出持续增长时,不轻易乐观的女性所拥有的“直觉”认知方式,会使其将更多信息纳入评估体系,更容易认识到风险和负面信号,有助于预判可能发生的企业衰退。当危机已然发生时,男性更容易过度自信,易于将衰退判断为暂时性的业绩下滑并认为企业衰退具有可控性。相较而言,女性管理者可能会敏感地将这种衰退判断为更具威胁性的因素(Musteen等,2011)。另一方面,女性高管能够更加敏感地感受到组织内部环境的变化。例如,在危机时期,管理者与员工之间容易产生信任危机,并强烈影响反转行动的成败(Bundy等,2017)。此时,组织对内部利益相关者的情感管理和关系管理就至关重要(Williams等,2017)。危机会使员工产生消极情绪,女性关怀他人、善于沟通的特征给予员工表达情绪的机会,有利于化解员工的消极情绪,并带来较高的工作满意度。同时,女性高管人际导向和民主互动的领导风格倾向能够促进团队成员之间的沟通协作、信息交流,有利于激发员工的工作热情,鼓舞员工的整体士气,这种积极向上的情绪使得员工的表现更积极活跃,从而对反转策略的有效实施产生有利影响(Bundy和Pfarrer,2015)。

第二,女性高管能够帮助组织定位认知焦点。当对组织内外部环境形成特定理解后,认知焦点便出现了,它会对组织在内外部环境中感知和抓住关键信息产生进一步影响(Nadkarni和Barr,2008)。女性参与高管团队,容易形成的第一个认知焦点,往往是一定要让企业活下去。这一认知同前文所说的“玻璃天花板”效应和“玻璃悬崖”效应都紧密关联。“玻璃天花板”效应是导致女性高管珍惜现有职位、带领企业脱困的“马刺”。研究表明女性的晋升能力标准高于男性,且女性晋升到高层职位的概率显著低于男性(卿石松,2011),女性需要比男性花费更多的心思和精力才能跻身高层。“相比于得到,人们更怕失去”这一认知心理学原理(Abdellaoui等,2007),在女性高管身上表现得更加淋漓尽致。“玻璃悬崖”效应则意味着:在危机期间,女性高管若不能提升业绩,就面临被男性替代的风险,而被替代后的女性高管重新获得同等工作职位的机会更低、难度更高。反之,女性高管若带领危机企业成功反转,其声誉将得到提高,并且其有效领导的能力也将获得认可和重视(Glass和Cook,2016)。相较而言,如果危机难以拯救,男性高管更容易找到合理的借口,并预先谋划脱离危机企业的出路。故男性高管有可能在危机的感知与归因上缺乏敏感性,从而导致举措失机和难以反转。因此,相对于男性而言,企业危机状态下的女性高管具备更强烈的业绩改善动力,能够形成更为及时和深刻的应对企业衰落的定位认知,从而促使企业起死回生。

另一个认知焦点,则是对反转策略的正确选择。反转行动分为紧缩策略和扩张策略两大类,前者指缩减成本与资产来遏制下滑,目的在于维持生存和获取现金流;后者指改进现有产品服务—市场组合或投资于新产品和新市场,目的在于实现重新成长与战略转型(Trahms等,2013)。现有研究表明,在危机时刻,组织首先需要“止血”,需要现金流以保障存活,这是遏制业绩下滑并为后续反转做好准备的现实基础。Tangpong等(2015)基于96家美国公司配对样本的实证研究指出,在面临衰落现实时,组织往往只拥有一个短短2年的窗口期,在这一期间若不能有效实施紧缩策略,释放组织冗余并稳定财务状况,企业就难以从下滑漩涡(download spiral)中逃脱。Barbero等(2017)也认为紧缩策略实施的时机、速度和节奏对于组织反转有至关重要的影响,他们基于1983—2009年26年间的263家美国公司样本指出,及时有效的紧缩策略对反转绩效整体呈现正向影响。无论是“苟延残喘”还是“卧薪尝胆”,只有先活下来才有反转的可能性。女性高管规避风险和不过度自信的倾向,使紧缩策略更容易成为危机企业的认知焦点并得以顺利执行,而男性高管冒险激进、孤注一掷地采用扩张策略的倾向,对创新活动、投资活动和营销活动提出了更高的要求,其实施效果又有较长延滞性和较大偶然性(McKinley等,2014),很难保证企业在危机之际能实现活下来的基本目标。

综上所述,本文提出如下假设:

H1:在危机情境下,女性高管对企业反转产生显著的正向影响,女性高管比例越高越有利于企业成功实现反转。

2. 专业能力的调节作用

管理者认知的第二个重要维度是“问题解决与推理”能力(Helfat和Peteraf,2015)。“问题解决”是指思考特定问题的解决方案,并借助心智活动将问题从初始状态变成目标状态(APA,2019),而“推理”是指评估信息、论据和信念以得出结论或使用信息来确定结论是否有效或合理,并通过运用正式的逻辑规则或其他一些理性程序来寻求解决问题的心理活动(Gazzaniga等,2010)。人们通常认为男性更具有理性化的问题解决与推理能力,而女性更缺乏理性和容易冲动。然而在性别平等的文化情境下,性别差异并非总是显著存在的(Sent和Van Staveren,2019),尤其在中国,女性的专业能力和理性决策水平已经有了较大提高(李兰等,2017)。本文将女性高管的专业能力作为管理者认知要素中“问题解决与推理”能力的重要表征,讨论其对危机企业反转的影响。

一方面,专业能力可以更好地帮助女性高管及时识别危机。对于危机企业而言,高管意识到衰落的时间关乎企业的生死存亡(Tangpong等,2015)。危机具有模糊性和不确定性特点(Bundy等,2017),在危机时刻,组织会受到一系列往往相互冲突的数据信息的轰炸,女性高管所受过的专业教育与所拥有的专业经验,更有助于其迅速识别和理解潜在的破坏信号,有效搜集、整合、分析和处理内外部信息,并做出准确的危机认知(Williams等,2017)。另一方面,专业能力可以帮助女性高管正确处理危机。首先,专业能力强的女性高管往往拥有良好的学习能力与社会资本,能够评估企业内外部环境的动态变化,合理有效地配置企业现有资源,进而促进业绩反转。其次,专业能力给女性高管带来的“晕轮效应”(halo effect),有利于提高组织内部的凝聚力与向心力,更好地缓解下属压力和组织冲突,提升他们对组织应对不确定性的信心,从而有利于组织经营的稳定。最后,基于信号传递理论,危机被认为是管理者与利益相关者沟通、展示领导技能的机会(Williams等,2017),女性管理者可以通过向外界展示自身的专业能力,增强外界对企业的信心(刘绪光和李维安,2010),使企业更易获得经营发展所需的资源支持,从而促进企业反转。

综上所述,本文提出如下假设:

H2:在危机情境下,女性高管的专业能力对女性高管与企业反转之间的关系具有正向调节作用,专业能力水平越高,女性参与高管团队越有利于企业实现反转。

3. 政治关联的调节作用

“社会认知与沟通”能力是管理者认知的第三个维度,是指理解他人观点并影响他人行为的能力,这一能力的主要作用是重构组织资源与行动策略(Helfat和Peteraf,2015)。本文主要围绕女性高管的政治关联,来讨论女性高管的“社会认知与沟通”能力对危机企业反转的影响,因为危机企业非常依赖于外部利益相关者尤其是政府的资源支持(Trahms等,2013;Bundy等,2018)。例如2008年金融危机期间,美国政府以134亿美元紧急纾困濒临倒闭的通用、福特、克莱斯勒三大汽车厂。中国也是如此,在转型经济背景下,政府掌控着多种重要战略资源,拥有审批项目和分配资源的权力,并通过制度设计和管制规范向特定企业提供融资、信息和技术等方面的支持(戴维奇等,2012)。

首先,拥有政治关联的女性高管能够更好地理解政府的发展意图。以产业政策、税收政策与行政管理措施等显性文本形式体现的政府经济与社会发展意图,对于中国企业来说,具有不可小觑的影响力。此外,政府发布的讲话、工作报告和举办的政策研讨会中的隐性信息与缄默知识(tacit knowledge)对于企业的经营也具有重要影响。女性高管的沟通能力以及敏感细致的特征,能够提升组织对政府发展意图的准确理解。其次,拥有政治关联的女性高管能够更好地争取政府的支持。在外部环境发生剧烈变化、企业遭遇危机的时刻,中央政府可以通过提供补贴、提高出口退税率和增加信贷支持等手段帮助企业渡过难关,各级地方政府也可以出台政策和措施帮助企业应对金融危机的挑战,有的甚至运用财政资金为困难企业的贷款做担保(戴维奇等,2012),具有政治关联的企业更容易获得政府的救助(潘越等,2009)。面对“玻璃天花板”和“玻璃悬崖”的双重压力,女性高管会为了声誉资本和现有职位而积极自救,更有强烈的动机去借助政治关系网络,通过沟通和认知影响的方式,努力赢得政府的理解,帮助企业获得关键资源。最后,拥有政治关联的女性高管能够增强利益相关者的信心。政治关联能够提升企业的政治合法性、降低企业的经营风险并向外界传递即时的正面信号(Sheng等,2011),从而维持或优化利益相关者对企业的认知,吸引他们对企业的继续投资和长期关注。

综上所述,本文提出如下假设:

H3:在危机情境下,女性高管的政治关联对女性高管与企业反转之间的关系具有正向调节作用,政治关联水平越高,女性参与高管团队越有利于企业实现反转。

图1展示了本文的研究框架。

|

| 图 1 研究框架 |

(一)研究样本与数据来源

本研究采用沪深两市A股上市公司2005—2011年的数据。样本筛选:(1)排除金融业公司;(2)仅保留2005—2011年跨度完整且信息披露完整的公司;(3)按照衰退和反转的定义筛选出衰退企业165家,反转企业51家(具体筛选标准见变量定义)。部分数据来源于CSMAR数据库,另有部分数据来自于各上市公司年报、新浪财经,由研究者自己手工整理获得。为消除极端值的影响,对主要连续变量在上下1%水平进行缩尾处理。

本文选择2005—2011年的数据有两个原因:第一,本文的主要研究年份为2005—2011年,跨度7年,而一般研究企业衰退的观察期为3—5年(Trahms等,2013;Tangpong等,2015),因此运用这个时间跨度来观察和研究企业衰退已经足够;第二,本文借助2008年金融危机事件,研究国内企业在恶劣的外部环境下是否经历了衰退和反转,这是个非常理想的时间观察窗口。

(二)变量定义

1. 被解释变量

企业反转(Turnaround)。本文在参考以前研究对企业衰退的定义和测量(Trahms等,2013;徐高彦等,2018)的基础上,选择资产收益率(ROA)作为企业反转的考察指标。本文对企业衰退、反转的定义如下:(1)2005、2006年ROA为正;(2)2007—2009年至少有两年ROA比2006年下降16.67%(也就是利润的增长相对于资产的增长下降20%);(3)2010年或2011年ROA回到2006年的水平。先筛选出满足标准(1)和(2)的企业,记为衰退企业;在此基础上满足条件(3)的为反转企业,记为1,不满足条件(3)的为未反转企业,记为0。

2. 解释变量

女性高管比例(WR)。本文的高管指的是排除独立董事之后的所有董事、监事和高级管理人员,女性高管比例等于公司女性高管与全部高管人数之比。从已有研究来看,独立董事制度是否有效一直备受争议,往往会出现“花瓶独董”“董而不独”等现象(周泽将等,2017),因此本文在衡量女性高管比例时排除了独立董事。

3. 调节变量

(1)专业能力(Profess)。本文用拥有高级职称的女性高管人数来衡量,在参考以前研究对高级职称的定义和测量(刘焱和姚海鑫,2014)的基础上,对高级职称的定义如下:高级工程师、高级建筑师、高级经济师、高级会计师、注册会计师、(副)研究员、律师、(副)教授、两院院士等。

(2)政治关联(Politic)。本文用拥有政治关联的女性高管人数来衡量,对政治关联的定义如下:是否在政府部门、人大等国家机关或政协任职,没有任职取0,现任或曾经任职取1。

4. 控制变量

参考Trahms等(2013)、Tangpong等(2015)、徐高彦等(2018))等研究,本文设定了以下控制变量:平均薪酬变化率(Salary),高管前三名的平均薪酬变化率,即本年高管前三名的平均薪酬减去上一年高管前三名的平均薪酬之差与上一年高管前三名的平均薪酬的比值;董事会独立性(Indirector),独立董事人数与全部董事人数的比值;CEO变更(Change),虚拟变量,CEO发生更换取1,否则取0;股权集中度(Top5),前五大股东持股比例之和;冗余资源(Slack),经营活动产生的现金净流量与总资产的比值;是否亏损(Loss),虚拟变量,当年营业利润小于0则取1,否则取0;营业净利率(ROS),净利润与营业收入的比值;流动性(Liquidity),流动资产与总资产的比值;资产负债率(Leverage),企业负债总额与资产总额的比值;企业规模(Size),资产总额的自然对数;实际控制人(State),虚拟变量,实际控制人为国家时取1,否则取0;行业(Industry),按照中国证监会的行业分类标准设立虚拟变量,制造业取两位,其余取一位。

本文涉及的主要变量及其详细含义见表1。

| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量说明 |

| 被解释变量 | 企业反转 | Turnaround | 虚拟变量,衰退企业成功反转取1,未反转取0 |

| 解释变量 | 女性高管比例 | WR | 女性高管与全部高管(排除独立董事)人数之比 |

| 调节变量 | 专业能力 | Profess | 拥有高级职称的女性高管人数。高级职称:高级工程师、高级建筑师、高级经济师、高级会计师、注册会计师、(副)研究员、律师、(副)教授、两院院士等 |

| 政治关联 | Politic | 拥有政治关联的女性高管人数。政治关联:是否在政府部门、人大等国家机关或政协任职,没有任职取0,现任或曾经任职取1 | |

| 控制变量 | 平均薪酬变化率 | Salary | 高管前三名的平均薪酬变化率,本年高管前三名的平均薪酬减去上一年高管前三名的平均薪酬之差与上一年高管前三名的平均薪酬的比值 |

| 董事会独立性 | Indirector | 独立董事人数与全部董事人数的比值 | |

| CEO变更 | Change | 虚拟变量,CEO发生更换取1,否则取0 | |

| 股权集中度 | Top5 | 前五大股东持股比例之和 | |

| 冗余资源 | Slack | 经营活动产生的现金净流量与总资产的比值 | |

| 是否亏损 | Loss | 虚拟变量,当年营业利润小于0则取1,否则取0 | |

| 营业净利率 | ROS | 净利润与营业收入的比值 | |

| 流动性 | Liquidity | 流动资产与总资产的比值 | |

| 资产负债率 | Leverage | 负债总额与资产总额的比值 | |

| 企业规模 | Size | 资产总额的自然对数 | |

| 实际控制人 | State | 虚拟变量,实际控制人为国家时取1,否则取0 |

(三)模型构建

为检验研究假设1,本文建立回归模型(1)。其中,被解释变量为企业反转(Turnaround),解释变量为女性高管比例(WR)。预期女性高管比例(WR)的回归系数

| $Turnaround = {\alpha _0} + {\alpha _1}WR + \sum {Control + \sum {Industry + \varepsilon } } $ | (1) |

为检验研究假设2,本文建立回归模型(2)。本文主要考察交乘项WR×Profess。预期交乘项的回归系数

| $\begin{aligned} Turnaround =& {\alpha _0} + {\alpha _1}WR + {\alpha _2}WR\times Profess + {\alpha _3}Profess + \\ & \sum {Control + \sum {Industry + \varepsilon } } \end{aligned}$ | (2) |

为检验研究假设3,本文建立回归模型(3)。本文主要考察交乘项WR×Politic。预期交乘项的回归系数

| $\begin{aligned} Turnaround =& {\alpha _0} + {\alpha _1}WR + {\alpha _2}WR \times Politic + {\alpha _3}Politic + \\ &\sum {Control + \sum {Industry + \varepsilon } } \end{aligned}$ | (3) |

上述所有模型回归时均控制行业(Industry)。

四、数据分析和实证结果(一)描述性统计和相关性分析

表2是本文主要变量的描述性统计。表2显示,企业反转(Turnaround)的均值为0.31,中位数为0,表示31%的企业完成了反转,与梅林海和张永艳(2015)以及Ndofor等(2013)得出的数据十分接近,因样本筛选标准略有不同而低于徐高彦等(2018)得出的数据,因样本筛选标准不同以及存在国别差异而远低于Tangpong等(2015)得出的数据①。女性高管比例(WR)的均值为0.16,中位数为0.14,因衡量标准略有不同而略低于任颋和王峥(2010)得出的数据②。其余关于高管和公司层面基本信息的控制变量没有明显的样本选择偏差,均在合理范围内。未报告的相关系数矩阵显示:女性高管比例(WR)和企业反转(Turnaround)呈显著正相关关系,但具体关系需要加入控制变量进一步考察。解释变量与控制变量之间相关系数的绝对值最大数为0.45,主要变量间的相关系数均不超过0.5,故回归结果不会受到多重共线性的严重干扰。

| 变量 | 样本数 | 均值 | 最小值 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 最大值 | 标准差 |

| Turnaround | 165 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.46 |

| WR | 165 | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.54 | 0.12 |

| Profess | 138 | 1.09 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.98 |

| Politic | 138 | 0.36 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.71 |

| Salary | 165 | 0.15 | −0.66 | −0.06 | 0.02 | 0.18 | 3.07 | 0.50 |

| Indirector | 165 | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.56 | 0.05 |

| Change | 165 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.37 |

| Top5 | 165 | 0.62 | 0.23 | 0.43 | 0.63 | 0.82 | 0.96 | 0.21 |

| Slack | 165 | 0.02 | −0.25 | −0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.09 |

| Loss | 165 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.45 |

| ROS | 165 | −0.01 | −3.21 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.72 | 0.44 |

| Liquidity | 165 | 0.44 | 0.04 | 0.22 | 0.40 | 0.65 | 0.98 | 0.26 |

| Leverage | 165 | 0.54 | 0.12 | 0.43 | 0.56 | 0.67 | 0.99 | 0.19 |

| Size | 165 | 21.98 | 18.76 | 21.16 | 21.88 | 22.83 | 25.16 | 1.22 |

| State | 165 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.45 |

(二)主效应及其稳健性检验

1. 主效应检验

假设1预测女性高管与企业反转是正相关关系。表3报告了假设1的检验结果,其中第(1)列仅包含解释变量,第(2)列仅包含控制变量,第(3)列包含了所有解释变量与控制变量。第(1)列回归中,女性高管比例(WR)系数为正,且在5%的水平上高度显著,这支持了假设1。由表3第(3)列可知,加入控制变量后,女性高管比例(WR)系数为正,且在1%的水平上高度显著,这表明在危机情境下,女性高管有利于企业反转,该结果支持了假设1。这意味着女性高管凭借自身的性格特质的确能够提升组织的管理认知能力,并基于“玻璃天花板”效应和“玻璃悬崖”效应,帮助组织定位认知焦点,正确选择反转策略,进而帮助组织渡过危机。

| 变量符号 | 被解释变量Turnaround | |||

| 主效应检验 | 稳健性检验 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| WR | 3.88** | 6.42*** | ||

| (2.01) | (2.59) | |||

| Adj_WR | 5.27** | |||

| (2.19) | ||||

| Salary | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |

| (1.15) | (1.09) | (1.11) | ||

| Indirector | −7.11 | −9.29 | −8.88 | |

| (−1.29) | (−1.63) | (−1.59) | ||

| Change | −0.27 | −0.33 | −0.29 | |

| (−0.37) | (−0.43) | (−0.39) | ||

| Top5 | 2.42** | 2.98** | 2.84** | |

| (2.08) | (2.40) | (2.31) | ||

| Slack | 1.78 | 1.32 | 1.42 | |

| (0.58) | (0.41) | (0.45) | ||

| Loss | −1.37** | −1.63** | −1.67** | |

| (−1.97) | (−2.17) | (−2.21) | ||

| ROS | −4.78** | −6.13** | −5.92** | |

| (−2.15) | (−2.44) | (−2.38) | ||

| Liquidity | 2.39 | 2.45 | 2.57 | |

| (1.48) | (1.43) | (1.54) | ||

| Leverage | 2.76 | 3.69* | 3.66* | |

| (1.44) | (1.89) | (1.87) | ||

| Size | −1.37*** | −1.41*** | −1.41*** | |

| (−3.33) | (−3.21) | (−3.26) | ||

| State | 0.15 | 0.11 | 0.15 | |

| (0.25) | (0.16) | (0.24) | ||

| _cons | 41.91 | 42.51 | 43.42 | |

| (0.01) | (0.04) | (0.03) | (0.03) | |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 159 | 159 | 159 | 159 |

| Pseudo R2 | 0.17 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |

| 注:括号中为t值,*、**和***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。模型被解释变量为是否反转(Turnaround)。 | ||||

2. 稳健性检验

本文进行了以下两项稳健性检验,以减少研究偏误,验证结论的可靠性:

(1)女性高管比例的替代性度量

本文考虑到不同行业的特殊性带来的女性高管占比的不同,重新定义女性高管比例,用本企业的女性高管比例减去本企业之外的该行业其他企业女性高管比例的平均值,得到经过行业调整的女性高管比例,记为Adj_WR,用调整后的女性高管比例再做回归。表3列(4)列示了加入控制变量之后的回归结果,调整后的女性高管比例(Adj_WR)与企业反转(Turnaround)正相关,且在5%的水平上显著,表明女性高管有利于企业反转。该稳健性检验结果与前文回归结果一致,假设1得到进一步验证。

(2)企业生命周期的稳健性检验

企业处在生命周期的不同阶段,其组织结构、生产经营规模、战略选择等方面均存在差异,致使其资源要素禀赋和经营行为有所不同,而这可能会影响到不同阶段危机企业反转的可能性(Dickinson,2011)。因此,本文将控制企业生命周期,重新进行回归。参考以前研究对企业生命周期的划分方法,本文使用两种方法衡量。

第一,本文借鉴胡明霞和干胜道(2018)、谭燕等(2018)以及Dickinson(2011)的划分方法,利用现金净流量的组合信息来划分企业生命周期,即通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流量的正负性组合,将企业划分为成长期(导入期+增长期)、成熟期和衰退期(淘汰期+衰退期),具体分类见表4。表5列(1)和列(2)列示了加入控制变量之后的回归结果,女性高管比例(WR)、调整后的女性高管比例(Adj_WR)均与企业反转(Turnaround)正相关,且均在5%的水平上显著,表明女性高管有利于企业反转。加入企业生命周期这一控制变量之后,该稳健性检验结果与前文回归结果一致,假设1得到进一步验证。

| 经营现金净流量 | 投资现金净流量 | 筹资现金净流量 | 企业生命周期 | 本文企业生命周期阶段 |

| − | − | + | 导入期 | 成长期 |

| + | − | + | 增长期 | |

| + | − | − | 成熟期 | 成熟期 |

| − | − | − | 淘汰期 | 衰退期 |

| + | + | + | 淘汰期 | |

| + | + | − | 淘汰期 | |

| − | + | + | 衰退期 | |

| − | + | − | 衰退期 | |

| 注:括号中为t值,*、**和***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。模型被解释变量为是否反转(Turnaround)。 | ||||

| 变量符号 | 被解释变量Turnaround | |||

| 现金流量 | 行业增长率 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| WR | 6.35** | 6.30** | ||

| (2.52) | (2.43) | |||

| Adj_WR | 5.15** | 5.14** | ||

| (2.11) | (2.05) | |||

| Salary | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.62 |

| (1.10) | (1.13) | (1.23) | (1.26) | |

| Indirector | −9.16 | −8.68 | −8.68 | −8.31 |

| (−1.59) | (−1.53) | (−1.45) | (−1.40) | |

| Change | −0.34 | −0.31 | −0.06 | 0.01 |

| (−0.44) | (−0.41) | (−0.08) | (0.01) | |

| Top5 | 2.94** | 2.76** | 2.70** | 2.52** |

| (2.29) | (2.19) | (2.13) | (2.02) | |

| Slack | 1.28 | 1.34 | 1.25 | 1.41 |

| (0.40) | (0.42) | (0.37) | (0.42) | |

| Loss | −1.65** | −1.69** | −1.74** | −1.79** |

| (−2.17) | (−2.23) | (−2.23) | (−2.30) | |

| ROS | −6.06** | −5.79** | −6.08** | −5.87** |

| (−2.36) | (−2.29) | (−2.37) | (−2.33) | |

| Liquidity | 2.44 | 2.53 | 2.26 | 2.40 |

| (1.43) | (1.51) | (1.32) | (1.42) | |

| Leverage | 3.68* | 3.63* | 4.62** | 4.63** |

| (1.89) | (1.86) | (2.23) | (2.22) | |

| Size | −1.40*** | −1.40*** | −1.58*** | −1.60*** |

| (−3.19) | (−3.24) | (−3.37) | (−3.43) | |

| State | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.38 |

| (0.17) | (0.25) | (0.46) | (0.54) | |

| Life | 0.06 | 0.10 | −1.02** | −1.04** |

| (0.15) | (0.27) | (−1.98) | (−2.05) | |

| _cons | 42.09 | 43.06 | 47.61 | 49.02 |

| (0.04) | (0.03) | (0.04) | (0.04) | |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 159 | 159 | 159 | 159 |

| Pseudo R2 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |

| 注:括号中为t值,*、**和***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。模型被解释变量为是否反转(Turnaround)。 | ||||

第二,本文借鉴Schmitt和Raisch(2013)的方法,以企业所在行业的平均市场增长率来划分企业生命周期,成长型行业记为0(市场增长率大于10%),成熟型行业记为1(市场增长率0—10%),衰退型行业记为2(市场增长率小于0)。表5列(3)和列(4)列示了加入控制变量之后的回归结果,女性高管比例(WR)、调整后的女性高管比例(Adj_WR)均与企业反转(Turnaround)正相关,且均在5%的水平上显著,表明女性高管有利于企业反转。加入企业生命周期这一控制变量之后,该稳健性检验结果与前文回归结果一致,假设1得到进一步验证。

(三)调节作用及其稳健性检验

1. 调节作用检验

(1)专业能力对女性高管与企业反转关系的影响

假设2预测专业能力会正向调节女性高管与企业反转之间的正相关关系。根据假设2,女性高管的专业能力作为管理者认知要素中的“问题解决与推理”能力的重要表征,会对危机识别和处理产生影响。本文选取高级职称变量来衡量女性高管的专业能力,拥有高级职称的女性高管专业能力更强,更有利于企业反转。本文删除没有女性高管的样本公司之后进行回归,结果如表6所示,列(1)中在加入控制变量后女性高管比例(WR)与专业能力(Profess)的交互项回归系数为正,且该调节作用在5%的水平上显著。这意味着专业能力对女性高管和企业反转的关系具有正向调节作用,专业能力会强化女性高管与企业反转的正向关系,论证了假设2。

| 变量符号 | 被解释变量Turnaround | |||||

| 专业能力 | 政治关联 | 政治级别 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| WR | 5.61 | 11.53*** | 11.01*** | |||

| (1.29) | (2.80) | (2.69) | ||||

| Profess | 0.07 | 0.26 | ||||

| (0.13) | (0.53) | |||||

| WR×Profess | 10.16** | |||||

| (2.47) | ||||||

| Politic | −2.50** | −2.20** | ||||

| (−2.16) | (−2.37) | |||||

| WR×Politic | 13.77** | |||||

| (2.53) | ||||||

| Adj_WR | 3.29 | 9.80** | 9.63** | |||

| (0.80) | (2.40) | (2.38) | ||||

| Adj_WR×Profess | 9.99*** | |||||

| (2.65) | ||||||

| Adj_WR×Politic | 15.33*** | |||||

| (2.78) | ||||||

| Adj_Pol | −0.66** | −0.63** | ||||

| (−2.13) | (−2.31) | |||||

| WR×Adj_Pol | 3.84*** | |||||

| (2.67) | ||||||

| Adj_WR×Adj_Pol | 4.33*** | |||||

| (2.73) | ||||||

| Salary | 1.12* | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.82 | 0.71 |

| (1.86) | (1.51) | (1.33) | (1.22) | (1.35) | (1.19) | |

| Indirector | −13.19 | −10.00 | −13.21 | −11.98 | −13.20 | −12.04 |

| (−1.50) | (−1.19) | (−1.59) | (−1.46) | (−1.57) | (−1.45) | |

| Change | 2.30* | 2.14* | 2.54** | 2.56** | 2.72** | 2.65** |

| (1.83) | (1.81) | (2.09) | (2.24) | (2.12) | (2.16) | |

| Top5 | 4.21** | 3.98** | 3.79** | 3.74** | 3.98** | 3.88** |

| (2.28) | (2.23) | (2.14) | (2.15) | (2.20) | (2.17) | |

| Slack | 2.46 | 2.53 | −1.34 | −1.37 | −1.68 | −1.70 |

| (0.57) | (0.61) | (−0.34) | (−0.35) | (−0.42) | (−0.43) | |

| Loss | −3.41** | −3.14** | −2.81** | −2.96** | −2.86** | −2.97** |

| (−2.41) | (−2.45) | (−2.33) | (−2.50) | (−2.33) | (−2.46) | |

| ROS | −20.71*** | −19.99*** | −16.46*** | −16.73*** | −16.81*** | −16.88*** |

| (−2.64) | (−2.68) | (−2.65) | (−2.67) | (−2.62) | (−2.63) | |

| Liquidity | 10.36*** | 9.51*** | 7.79** | 7.80*** | 8.06** | 7.82** |

| (2.78) | (2.83) | (2.51) | (2.61) | (2.50) | (2.50) | |

| Leverage | −0.01 | −0.77 | −1.87 | −2.95 | −2.36 | −3.26 |

| (−0.01) | (−0.29) | (−0.70) | (−1.04) | (−0.86) | (−1.14) | |

| Size | −2.28*** | −2.18*** | −1.69*** | −1.67*** | −1.74*** | −1.68*** |

| (−2.86) | (−2.95) | (−2.88) | (−2.92) | (−2.87) | (−2.84) | |

| State | −0.10 | 0.01 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.73 |

| (−0.11) | (0.01) | (0.75) | (0.84) | (0.77) | (0.82) | |

| _cons | 60.79 | 58.04 | 49.59 | 49.84 | 47.92 | 49.98 |

| (0.03) | (0.03) | (0.02) | (0.02) | (0.03) | (0.02) | |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |

| Pseudo R2 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |

| 注:括号中为t值,*、**和***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。模型被解释变量为是否反转(Turnaround)。 | ||||||

(2)政治关联对女性高管与企业反转关系的影响

假设3预测政治关联会正向调节女性高管与企业反转之间的正相关关系。根据假设3,拥有政治关联的女性高管,能够更好地理解政府发展意图、增强利益相关者信心、积极寻求政府的支持和帮助来应对不利局面。本文采用是否在政府部门、人大等国家机关或政协任职来衡量女性高管的政治关联,拥有政治关联的女性高管“社会认知与沟通”能力更强,更有利于企业反转。回归结果列示于表6列(3),女性高管比例(WR)与政治关联(Politic)的交互项回归系数为正,且该调节作用在5%的水平上显著。这一回归结果说明政治关联对女性高管和企业反转的关系具有正向调节作用,政治关联会强化女性高管与企业反转的正向关系,论证了假设3。

2. 调节作用的稳健性检验

考虑到不同行业的特殊性带来的女性高管占比的不同,用经过行业调整的女性高管比例(Adj_WR)再做交乘进行回归。表6列(2)和列(4)列示了加入控制变量之后的回归结果,调整后的女性高管比例(Adj_WR)与专业能力(Profess)、政治关联(Politic)的交乘项和企业反转(Turnaround)均正相关,且在1%的水平上显著,表明专业能力和政治关联能够强化女性高管对企业反转的正向作用。该稳健性检验结果与前文回归结果一致,假设2和假设3得到进一步验证。

在中国,政治关联给公司带来利益的水平取决于政治关联的级别(潘越等,2009),公司高管当前或曾经担任政府官员的行政级别越高,其政治影响力就越大,也就越有可能获得更多的利益(贾明和张喆,2010)。因此本文调整政治关联变量的衡量标准,用政治级别替代政治关联,没有政治任职情况取0,在乡镇及以下机关任职取1,在县区级机关任职取2,在市级机关任职取3,在省级机关任职取4,在中央机关任职取5,变量记为Adj_Pol。表6列(5)和列(6)列示了加入控制变量之后的回归结果,女性高管比例(WR)、调整后的女性高管比例(Adj_WR)与调整后的政治级别(Adj_Pol)的交乘项和企业反转(Turnaround)均正相关,且在1%的水平上显著,表明政治级别能够强化女性高管对企业反转的正向作用。该稳健性检验结果与前文回归结果一致,假设3得到进一步验证。

五、结论和讨论在组织面临危机的时刻,女性更加容易被企业聘任为高管。然而,相比于男性高管,女性高管能在“玻璃天花板”和“玻璃悬崖”效应的双重压力下,率领企业摆脱危机并成功实现反转吗?基于管理者认知视角,本文以沪深两市A股非金融类上市公司2005—2011年的数据为研究对象,通过金融危机自然实验,搭建了女性高管比例、专业能力与政治关联对危机企业反转的解释模型。实证检验结果表明:女性高管对危机企业反转呈现显著的正向影响作用,在本研究的样本范围内,女性高管比例越高越有利于企业反转(本研究样本数据范围的最大值是54%)。并且在排除了行业特殊性和企业生命周期等因素的影响后,上述结论依旧成立。进一步的研究表明,女性高管的专业能力、政治关联都对女性高管与危机企业反转之间的关系起正向调节作用。

本文的理论创新主要在于:本文既非囿于性别差异和高管团队异质性这两个表象,亦非附和“女性主义”思潮来做“预设观点、政治正确”式研究,而是把女性高管放在危机情境下,从管理者认知视角,对女性高管与危机企业反转的关系进行理论演绎和实证研究,回应了“雷曼姐妹假说”。在危机企业反转问题的研究框架中,管理者认知视角愈加受到重视(Musteen等,2011;Eggers和Kaplan,2013;Trahms等,2013),从该视角来研究女性高管在危机企业反转中的作用机制,可以弥补产业组织、资源观、能力观等理论在解释该问题上的不足(Williams等,2017)。然而,早期管理者认知视角长期面临着研究框架与测量上的缺陷,本文则基于新认知学派实证研究指南和管理者认知框架展开实证研究(Eggers和Kaplan,2013;Helfat和Peteraf,2015),认为“环境感知与注意”是管理者认知的先决条件与核心机制,“问题解决与推理”是管理者认知向行动策略转化的基石与根本路径,“社会认知与沟通”是促使管理者认知转向资源重构与利用的催化剂,有助于推进认知学派从学术思辨向具备基本假设和测量手段的科学体系演进。此外,基于女性高管特定对象和危机企业特定情境,本文也佐证了行为经济与认知学派的“追求满意而非最优”“信息需要搜寻而非自动流入”“决策基于可编码经验而非理性分析”和“不确定性规避、损失厌恶”等核心假设(Argote和Greve,2007)。

根据研究结论,本研究具有以下实践启示:第一,对于政策制定者而言,本文的研究结果为各国提高女性高管比例的倡议与政策提供了理论依据和情境支撑。女性高管在各国经济组织中的促进作用受到了广泛关注,2011年7月30日,国务院印发的《中国妇女发展纲要(2010—2020)》也要求“企业董事会、监事会成员及管理层中的女性比例逐步提高”。第二,对于企业而言,击破“玻璃天花板”和“玻璃悬崖”效应,发挥女性高管的认知与行动优势,是应对危机的“一着先手”。企业在选拔和聘任时应打破性别刻板印象,正视女性商业才华与认知特点,为危机时刻成功反转做出预先布置。企业也应重视男性高管在“环境感知与注意、问题解决与推理、社会认知与沟通”这三种管理者认知能力上的持续培养。“乾知大始,坤作成物”,综合运用男性高管在开拓创新与女性高管在守成延续上的相对认知优势,是值得企业思考与尝试的策略。第三,对于投资者而言,应当将女性高管因素纳入对危机企业的投资策略制定框架。可将女性高管比例及其职业履历作为对危机企业投资策略的重要参考指标,从女性高管比例、专业能力和政治关联等角度综合加以考察。

本研究的不足与展望:限于样本选择,本研究中女性高管的比例最高为54%,未能发现女性高管与企业反转是否存在U形关系,后续研究需要扩大样本进行检验,并可对女性董事、女性监事和女性高管分别对企业反转产生的不同影响进行细分研究,抑或区分不同类型的管理层进行探讨,并对社会文化规范、地理区域位置等外部因素的影响加以考察。

① 梅林海和张永艳(2015)以及Ndofor等(2013)的研究中企业成功反转(Turnaround)的均值为0.32;徐高彦等(2018)的研究中企业成功反转(Turnaround)的均值为0.41;Tangpong等(2015)的研究中企业成功反转(Turnaround)的均值为0.50。

② 任颋和王峥(2010)的研究中女性高管人数占高管总人数的比例的中位数为0.154,均值为0.167。

| [1] | 戴维奇, 魏江, 余纯国. 过往绩效与公司风险投资: 高管政治网络的调节效应[J]. 科研管理, 2012(1): 138–146. |

| [2] | 杜运周, 王小伟, 邓长庚, 等. 组织衰落与复苏战略: 国外理论述评及未来研究启示[J]. 外国经济与管理, 2015(6): 26–38. |

| [3] | 胡明霞, 干胜道. 生命周期效应、CEO权力与内部控制质量——基于家族上市公司的经验证据[J]. 会计研究, 2018(3): 64–70. |

| [4] | 贾明, 张喆. 高管的政治关联影响公司慈善行为吗?[J]. 管理世界, 2010(4): 99–113. |

| [5] | 李兰, 仲为国, 王云峰. 中国女企业家发展: 现状、问题与期望——2505位女企业家问卷调查报告[J]. 管理世界, 2017(11): 50–64. |

| [6] | 刘绪光, 李维安. 基于董事会多元化视角的女性董事与公司治理研究综述[J]. 外国经济与管理, 2010(4): 47–53. |

| [7] | 刘焱, 姚海鑫. 高管权力、审计委员会专业性与内部控制缺陷[J]. 南开管理评论, 2014(2): 4–12. |

| [8] | 梅林海, 张永艳. 创新活动对新创企业的衰退逆转研究——以广东省制造业为例[J]. 产经评论, 2015(5): 78–91. |

| [9] | 潘越, 戴亦一, 李财喜. 政治关联与财务困境公司的政府补助——来自中国ST公司的经验证据[J]. 南开管理评论, 2009(5): 6–17. |

| [10] | 卿石松. 职位晋升中的性别歧视[J]. 管理世界, 2011(11): 28–38. |

| [11] | 任颋, 王峥. 女性参与高管团队对企业绩效的影响: 基于中国民营企业的实证研究[J]. 南开管理评论, 2010(5): 81–91. |

| [12] | 谭燕, 蒋华林, 吴静, 等. 企业生命周期、财务资助与银行贷款——基于A股民营上市公司的经验证据[J]. 会计研究, 2018(5): 36–43. |

| [13] | 徐高彦, 曹俊颖, 陶颜, 等. 高管—员工薪酬差距、资产紧缩策略与危机企业反转[J]. 会计研究, 2018(10): 58–65. |

| [14] | 周泽将, 徐硕, 马静. 政治关联、事务所背景与盈余管理——基于独立董事视角的经验证据[J]. 审计研究, 2017(6): 99–104, 112. |

| [15] | Abdellaoui M, Bleichrodt H, Paraschiv C. Loss aversion under prospect theory: A parameter-free measurement[J]. Management Science, 2007, 53(10): 1659–1674. |

| [16] | Abebe M A, Tangpong C. Founder-CEOs and corporate turnaround among declining firms[J]. Corporate Governance, 2018, 26(1): 45–57. |

| [17] | APA. APA dictionary of psychology[EB/OL]. https://dictionary.apa.org/, 2019. |

| [18] | Argote L, Greve H R. A behavioral theory of the firm—40 years and counting: Introduction and impact[J]. Organization Science, 2007, 18(3): 337–349. |

| [19] | Bao G M, Liao Z J, Hine D. Managerial cognition, emergency preparedness and firm’s emergency response performance[J]. Journal of Risk Research, 2019, 22(12): 1490–1502. |

| [20] | Barbero J L, Di Pietro F, Chiang C. A rush of blood to the head: Temporal dimensions of retrenchment, environment and turnaround performance[J]. Long Range Planning, 2017, 50(6): 862–879. |

| [21] | Bonet R, Cappelli P, Hamori M. Gender differences in speed of advancement: An empirical examination of top executives in the fortune 100 firms[J]. Strategic Management Journal, 2020, doi: 10.1002/smj.3125. |

| [22] | Bruckmüller S, Branscombe N R. The glass cliff: When and why women are selected as leaders in crisis contexts[J]. British Journal of Social Psychology, 2010, 49(3): 433–451. |

| [23] | Bundy J, Pfarrer M D. A burden of responsibility: The role of social approval at the onset of a crisis[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(3): 345–369. |

| [24] | Bundy J, Pfarrer M D, Short C E, et al. Crises and crisis management: Integration, interpretation, and research development[J]. Journal of Management, 2017, 43(6): 1661–1692. |

| [25] | Bundy J, Vogel R M, Zachary M A. Organization-stakeholder fit: A dynamic theory of cooperation, compromise, and conflict between an organization and its stakeholders[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(2): 476–501. |

| [26] | Carpenter M A, Geletkanycz M A, Sanders W G. Upper echelons research revisited: Antecedents, elements, and consequences of top management team composition[J]. Journal of Management, 2004, 30(6): 749–778. |

| [27] | Chen G L. Initial compensation of new CEOs hired in turnaround situations[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(12): 1895–1917. |

| [28] | Cook A, Glass C. Above the glass ceiling: When are women and racial/ethnic minorities promoted to CEO?[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(7): 1080–1089. |

| [29] | Cumming D, Leung T Y, Rui O. Gender diversity and securities fraud[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1572–1593. |

| [30] | Dickinson V. Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle[J]. The Accounting Review, 2011, 86(6): 1969–1994. |

| [31] | Eggers J P, Kaplan S. Cognition and capabilities: A multi-level perspective[J]. Academy of Management Annals, 2013, 7(1): 295–340. |

| [32] | Faccio M, Marchica M T, Mura R. CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation[J]. Journal of Corporate Finance, 2016, 39: 193–209. |

| [33] | Gazzaniga M, Heatherton T, Halpern D. Psychological science[M]. 3rd ed. New York: Norton, 2010. |

| [34] | Glass C, Cook A. Leading at the top: Understanding women’s challenges above the glass ceiling[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(1): 51–63. |

| [35] | Helfat C E, Peteraf M A. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(6): 831–850. |

| [36] | Kaplan S. Research in cognition and strategy: Reflections on two decades of progress and a look to the future[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(3): 665–695. |

| [37] | McKinley W, Latham S, Braun M. Organizational decline and innovation: Turnarounds and downward spirals[J]. Academy of Management Review, 2014, 39(1): 88–110. |

| [38] | Musteen M, Liang X, Barker Ⅲ V L. Personality, perceptions and retrenchment decisions of managers in response to decline: Evidence from a decision-making study[J]. The Leadership Quarterly, 2011, 22(5): 926–941. |

| [39] | Nadkarni S, Barr P S. Environmental context, managerial cognition, and strategic action: An integrated view[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(13): 1395–1427. |

| [40] | Ndofor H A, Sirmon D G, He X M. Utilizing the firm’s resources: How TMT heterogeneity and resulting faultlines affect TMT tasks[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(11): 1656–1674. |

| [41] | Ndofor H A, Vanevenhoven J, Barker Ⅲ V L. Software firm turnarounds in the 1990s: An analysis of reversing decline in a growing, dynamic industry[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(9): 1123–1133. |

| [42] | Ryan M K, Haslam S A, Morgenroth T, et al. Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(3): 446–455. |

| [43] | Schmitt A, Raisch S. Corporate turnarounds: The duality of retrenchment and recovery[J]. Journal of Management Studies, 2013, 50(7): 1216–1244. |

| [44] | Sent E M, Van Staveren I. A feminist review of behavioral economic research on gender differences[J]. Feminist Economics, 2019, 25(2): 1–35. |

| [45] | Sheng S B, Zhou K Z, Li J J. The effects of business and political ties on firm performance: Evidence from China[J]. Journal of Marketing, 2011, 75(1): 1–15. |

| [46] | Tangpong C, Abebe M, Li Z H. A temporal approach to retrenchment and successful turnaround in declining firms[J]. Journal of Management Studies, 2015, 52(5): 647–677. |

| [47] | Trahms C A, Ndofor H A, Sirmon D G. Organizational decline and turnaround: A review and agenda for future research[J]. Journal of Management, 2013, 39(5): 1277–1307. |

| [48] | Van Staveren I. The Lehman sisters hypothesis[J]. Cambridge Journal of Economics, 2014, 38(5): 995–1014. |

| [49] | Vial A C, Napier J L, Brescoll V L. A bed of thorns: Female leaders and the self-reinforcing cycle of illegitimacy[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(3): 400–414. |

| [50] | Williams T A, Gruber D A, Sutcliffe K M, et al. Organizational response to adversity: Fusing crisis management and resilience research streams[J]. Academy of Management Annals, 2017, 11(2): 733–769. |