2020第42卷第4期

中国传统文化奉行“天下兴亡,匹夫有责”“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的价值观念,然而,受利益驱使,员工为了个人利益而牺牲集体利益的情况时有发生。比如,在政府单位,有为了追求自我利益而损害党和人民乃至国家利益的腐败行为;在企业中,有违反竞业限制、泄露公司机密进而损害组织利益的不道德行为。为了探究如何有效避免损害组织长远利益事件的发生,学术界提出了“员工管家行为”概念,即个体为了组织长远利益而勇于牺牲自我利益的具有奉献精神的亲组织行为(Hernandez,2012),该行为属于员工主动行为的范畴,具有利他性和自愿性特征。

以往研究探讨了领导风格对激发或抑制员工管家行为的重要影响,但主要聚焦于给予员工工作支持方面的领导行为(Kuppelwieser,2011),忽视了现代社会员工所面临的工作和家庭方面的双重压力。家庭支持型主管行为作为一种给予员工工作和家庭双方面支持的领导行为,能够帮助员工平衡工作和家庭角色的双重压力,从而有效缓解员工面临的工作家庭冲突(Russo等,2018),激发员工的亲社会动机,促进员工组织公民行为等亲组织行为的实施(Bagger和Li,2014;Bosch等,2018)。作为一种有利于企业长远发展的亲组织行为,员工管家行为是否会受到家庭支持型主管行为的影响?现有研究并未给出明确的答案,且以往对员工管家行为形成机制的研究主要集中于员工个体层次的影响因素,学者们呼吁拓展对员工管家行为影响因素的研究(李海东,2017)。

本文基于主动动机模型,探究家庭支持型主管行为对员工管家行为的影响机制。Parker等(2010)提出的主动动机模型解释了员工主动行为的产生机制,该模型认为个体会基于能力动机、原因动机和能量动机这三类动机中的一类或多类的组合做出主动行为。本文基于原因动机路径,考察家庭支持型主管行为通过提高员工的内部人身份认知而对员工管家行为产生的激发作用。内部人身份认知是个体对自己属于某一特定组织内部成员的感知,反映了个体对组织的认同程度(Stamper和Masterson,2002)。家庭支持型主管行为展现了主管对员工家庭生活的关心和帮助,这种行为使主管扮演了部分家人的角色,激发了员工对组织的归属感(王三银等,2018),从而能够提升员工内部人身份认知。当员工具有较高的内部人身份认知时,他们会将自身与组织视为一体,格外重视集体利益和目标(Hui等,2015),从而倾向于做出管家行为。另外,本文基于能量动机路径,考察积极情绪氛围对内部人身份认知与员工管家行为之间关系的促进作用,并进一步探究积极情绪氛围对内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间中介效应的强化作用。积极情绪氛围反映了个体所在团队的积极情绪状态,它通过影响个体的工作情绪而点燃个体的工作积极性并激发个体的主动行为(Liu和Härtel,2013)。积极情绪氛围作为重要的工作情境因素,塑造了个体与工作环境的互动方式,增加了员工对组织的工作投入,是员工做出主动行为的能量源泉(Liu等,2014)。

本文的理论贡献如下:(1)拓展了管家行为的研究对象,并丰富了管家行为前因变量的研究视角。以往管家行为的研究对象主要侧重于经理人员和家族企业,而非家族企业的普通员工实施管家行为对组织发展同样也会产生重要影响(康勇军等,2018),因此,本文将管家行为的研究对象聚焦于普通员工和非家族企业,拓展了管家行为的研究对象。另外,以往研究认为领导给予员工工作方面的支持能够激发员工管家行为(Kuppelwieser,2011),但鲜有研究涉及从给予员工工作和家庭双方面支持的家庭支持型主管行为视角探究如何激发员工管家行为,本文从家庭支持型主管行为视角丰富了领导行为对员工管家行为影响的理论研究。(2)本文基于主动动机模型揭示了家庭支持型主管行为与员工管家行为之间的作用关系机理。以往研究在探究家庭支持型主管行为的影响效果时,主要基于社会交换理论和资源保存理论(马红宇等,2016),认为员工会由于受到上级恩泽而做出主动行为,或将上级支持看作是员工做出主动行为的重要资源。本文认为员工做出管家行为的根本原因在于行为背后的动机因素,因此,本文基于主动动机模型,从新的视角诠释了家庭支持型主管行为对员工管家行为的影响机制,回应了学者们对拓展家庭支持型主管行为影响效果研究的理论基础的呼吁(Crain和Stevens,2018)。(3)本文厘清了家庭支持型主管行为与员工管家行为之间关系的中介机制与边界条件。管家行为需要牺牲个人私利为集体谋福祉(Davis等,2010),因此员工做出此类行为需要强大的心理支撑和外部环境支持。内部人身份认知反映了员工将自身与组织视为“命运共同体”的心理感知,这种感知给予员工做出利组织的管家行为的强大内在原因动机。团队内部的积极情绪氛围营造了一种积极乐观的工作环境,为员工做出管家行为提供了能量支持。积极情绪氛围影响个体之间的情绪交换,当个体之间传递的是积极情绪时,即使是内部人身份认知较低的员工,也会由于受到积极情绪的影响而做出管家行为,因此积极情绪氛围能够强化个体做出管家行为的原因动机。本文通过引入内部人身份认知和积极情绪氛围,有助于厘清家庭支持型主管行为激发员工管家行为的内在作用机理。

二、理论基础与假设推演(一)家庭支持型主管行为与员工管家行为

传统的“男主外,女主内”的工作形式已经发生变化,平衡工作与家庭之间的关系已经成为员工面临的难题(Crain和Stevens,2018)。为解决员工工作家庭平衡难题,组织通过建立家庭支持政策帮助员工履行家庭责任,而组织实施的家庭支持政策能否发挥作用,关键在于主管在管理活动中实施的家庭支持行为(马红宇等,2016)。学者们将主管对员工平衡工作与家庭生活给予理解和支持的行为界定为家庭支持型主管行为,具体表现为主管向员工提供情感性支持和工具性支持、树立平衡工作与家庭角色的榜样以及实施创新式工作家庭管理(Hammer等,2013)。家庭支持型主管行为既给予员工工作领域的帮助,又为员工履行家庭责任提供支持,是平衡员工工作家庭生活和影响员工工作行为的关键因素(Choi等,2018)。

管家行为是公司治理研究领域提出的概念,指管理者愿意牺牲自我利益以实现委托人或股东利益最大化的工作行为,最初针对的主体是管理者而非员工(Davis等,2010)。为了更广泛而深层次地理解管家行为,Hernandez(2012)将管家行为的主体延伸到普通员工,指组织中的个体(既可以是管理者,也可以是员工)为了组织长远福祉而做出自我牺牲的行为。作为一种亲组织行为,管家行为的实施主体往往表现出对组织高度的责任感,以组织整体利益和长远利益为重(Hernandez,2012),因此,领导如何促进员工管家行为成为实现组织长远发展需要解决的重要问题。主动动机模型表明,领导的支持和帮助在员工主动行为的产生过程中起着重要作用,因此,本文推测家庭支持型主管行为会对员工做出自我牺牲的管家行为产生积极影响,具体表现在以下三个方面:

首先,为了满足员工平衡工作与家庭生活的需求,家庭支持型主管行为适时地通过管理活动给员工提供资源和支持,并且自发地对员工工作进行重组以帮助员工有效协调工作与家庭生活之间的关系(王三银等,2018),这使员工有了更多的时间和精力投身于工作,甚至超越自己的工作要求做出维护组织利益的管家行为(康勇军等,2018)。以往研究亦表明,家庭支持型主管行为展现出的对员工的关怀会增强下属的亲社会动机,促使下属表现出积极的工作行为(Bosch等,2018)。而且,家庭支持型主管行为会因个体之间不同的个性和需要展现出差异化的支持方式,使员工感知到组织更高层次的关怀,进而做出组织公民行为(Pan,2018)。员工管家行为属于亲组织的积极工作行为,家庭支持型主管行为对员工积极工作行为产生的激发作用同样表现在员工管家行为的触发机制中。

其次,家庭支持型主管行为给予员工工作与家庭两方面的支持,关心和考虑员工履行家庭责任的需求,向员工传递了“主管是可接近的并且愿意帮助他们处理与家庭有关的问题”的信号,能够提升员工在组织中工作的意义感(Zhang和Tu,2018)。当员工感知到在组织中工作的意义时,他们便会表现出更多的主动行为(Parker等,2010)。另外,家庭支持型主管行为对员工的管理表现为一种情境管理机制,能够及时根据员工平衡工作和家庭的诉求灵活调整工作计划,强调员工参与而非控制的工作形式(Wang等,2013),促使员工对自己的行为负责,这种责任感会激发员工的内在驱动力,使其做出超越职责范围并符合组织长远利益的管家行为(Hernandez,2012)。

最后,家庭支持型主管行为是一种设身处地为员工考虑的行为,强调对员工履行家庭责任的支持,以实现员工工作和家庭生活的平衡(Hammer等,2011)。家庭支持型主管行为对员工平衡工作和家庭关系的行为给予充分的理解、尊重和指导,主管的支持和帮助促使员工形成遇事能站在别人的角度思考、体谅别人的思维模式,具有这种思维的个体在组织中会将个人利益置于次要位置,做出决策时倾向于更多地考虑组织整体利益,做出有利于组织发展的管家行为(康勇军等,2018)。Hernandez(2012)的研究同样指出,能够关注他人需求的员工会在自我利益与组织长远利益权衡的工作决策中更多地考虑组织利益。根据上述分析,本文提出以下假设:

H1:家庭支持型主管行为对员工管家行为产生正向影响。

(二)内部人身份认知的中介作用

主动动机模型表明,领导行为通过激发员工动机状态对员工主动行为产生影响,这里的动机状态包括能力动机、原因动机和能量动机(Parker等,2010)。其中,原因动机是员工做出主动行为的强大内在力量,诠释了员工自愿从事主动行为的原因。组织并没有明确员工主动行为的具体奖励方式,因此员工做出主动行为往往需要强大的内驱力,尤其是对于可能牺牲个人利益的员工主动行为,原因动机具有更强的决定性(Parker等,2010)。管家行为是一种面向组织长远利益且需要员工勇于牺牲个体利益的主动行为,员工实施此类行为需要强大的原因动机。内部人身份认知是指组织成员对自己属于组织“内部人”的感知,反映了个体对组织的认同程度(Stamper和Masterson,2002)。内部人身份认知体现了员工对自身与组织关系的感知,即员工是否享有在组织中的特殊地位(Bagger和Li,2014),当员工感知到自己与组织是命运共同体时,他们会产生促进组织长远发展的责任感,从而积极实施主动行为(Parker等,2010)。因此,本文基于主动动机模型的原因动机路径,阐述内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间的中介作用。

首先,家庭支持型主管行为给予员工情感性支持和工具性支持,帮助员工平衡工作与家庭生活,减轻了员工由于工作与家庭之间的不平衡而产生的心理压力,这有助于增强员工对领导和组织的积极认知(Russo等,2018),并向员工释放出“组织圈内人”信号,促使员工形成较高的内部人身份认知(施丹等,2019)。原因动机路径表明,组织归属感和认同感是驱使员工实施主动行为的内在动机(Parker等,2010)。内部人身份认知较高的员工具有较强的组织归属感,他们对组织目标表现出强烈认同(Knapp等,2014),高度的组织认同感会促使他们形成以组织利益为重的行事思维,而不是以自利为导向,从而愿意主动做出有利于组织长远发展的管家行为。

其次,家庭支持型主管行为向下属分享平衡工作与家庭生活的技巧,并为员工有效履行家庭责任树立榜样,促使员工对主管和组织产生较高的情感依赖(Mills等,2014),进而提升员工的内部人身份认知。当员工具有较高的内部人身份认知时,他们会对组织文化产生强烈的共鸣,这有助于提升他们对组织目标的承诺,进而使他们以追求组织长远利益为导向(Klein等,2012),展现出牺牲小我成就大我的管家行为。另外,当员工感知到自己属于组织内部人时,为了巩固和加强他们的内部人身份状态,他们也会自愿从事利组织工作行为,将促进组织长远发展视为自己的职责,倾向于接受组织公民身份的责任(Hui等,2015),愿意为组织发展做出管家行为。

最后,家庭支持型主管行为通过采取创新性管理方式,如发起工作重组、对工作时间和工作地点等进行调整,来帮助员工平衡工作与家庭生活,使员工在一定程度上获得了工作自主权(Hammer等,2013),这种由主管发起的授权行为使员工感受到组织对他们的尊重,满足了员工的自我价值认可需求,增强了员工对组织的归属感,从而提升了员工的内部人身份认知(Armstrong-Stassen和Schlosser,2011)。主动动机模型表明,员工积极从事主动行为的一个内在原因是他们意识到主动行为对组织发展和个人发展的重要影响(Parker等,2010)。内部人身份认知较高的员工认为组织的兴衰与他们自身的利益密切相关,自己应该承担更多的组织责任,这种强烈的组织责任感会使他们愿意为组织的发展贡献更多的时间和精力,将组织利益置于个人利益之上(Wang等,2017),从而愿意为了组织的长远利益而做出牺牲个人利益的管家行为。根据上述分析,本文提出以下假设:

H2:内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间起中介作用。

(三)积极情绪氛围的跨层次调节作用

主动动机模型表明,个人动机对员工主动行为的作用过程会受到工作环境的情境性影响(Parker等,2010)。在员工面临的诸多工作环境因素中,团队情绪氛围是个体在相互表达情感和情绪的过程中形成的,且形成之后在很长一段时间内呈现稳定状态(屠兴勇等,2018)。主动动机模型的能量动机路径表明,积极情绪能够扩大个体的认知范围,提高个体的认知灵活性,使个体设定更具挑战性的目标,从而促使个体做出主动行为(Parker等,2010)。积极情绪氛围会使本身拥有较高内部人身份认知的员工工作热情更加高涨,激发他们积极为组织做出贡献的能量,强化他们做出主动行为的能量动机。本文将积极情绪氛围作为内部人身份认知影响员工管家行为的边界条件。

积极情绪氛围是团队成员在共同工作的过程中形成的乐观、开心、自信等共有的情绪状态,体现了团队成员之间工作的愉悦性和活力性,既受到团队内部每位成员情绪状态的影响,反过来又影响每位团队成员的情绪状态(Härtel和Liu,2012)。主动动机模型认为,除了比较“冷”的能力动机和原因动机之外,与情感相关联的“热”动机也会影响员工主动行为,这种“热”的情感即为“能量动机”。“能量动机”强调积极情绪状态通过增加员工的能量体验而提升员工的主动行为,积极情绪氛围体现的是员工对所处团队情绪环境的积极感知,这种整体感知的积极情绪氛围会激活个体的积极情绪状态(Meneghel等,2016),为个体做出管家行为提供充足的能量。员工在工作中遇到需要权衡组织利益与自我利益的问题时往往会面临巨大的压力,积极情绪氛围有助于在组织中形成一种促进组织发展的整体基调(门一等,2016)。当员工受到整个团队积极情绪氛围的感染产生乐观向上、充满热情的情绪状态时,员工的心理弹性和看待问题的广度得到提升(Liu和Wang,2014),此时,即使是内部人身份认知较低的员工,也会在积极情绪氛围下感知到自己在组织中工作的幸福感,这最终能促使员工在重大决策面前从长远角度考虑问题,将组织利益置于个人利益之上(Ashkanasy 和Humphrey,2011),采取牺牲自我利益维护组织长远利益的管家行为,以便在组织中实现自我价值。而且,员工是否愿意做出持续的牺牲行为取决于员工在实现自我价值的过程中所获得的满足感(Gong等,2010),虽然内部人身份认知在一定程度上能弥补员工的这种满足感,但是员工所处的工作环境对他们实施管家行为的影响更为重要。较高的积极情绪氛围会增强高内部人身份认知的员工对自己所处环境的积极评价,加强他们关于组织长远利益与自身利益一致的认知,最终促使他们在工作中实施主动行为(乐嘉昂和彭正龙,2013),做出为组织长远利益考虑的管家行为。因此,较高的积极情绪氛围会强化内部人身份认知对员工管家行为的积极影响。

相反,较低的积极情绪氛围会削弱内部人身份认知对员工管家行为的积极影响。当员工处于积极情绪氛围较低的团队时,受到团队成员之间传递的负能量的影响,员工会在工作中产生压抑、焦虑、烦躁等消极情绪,导致团队成员之间关系冷漠、缺乏信任,团队凝聚力下降(吴士健等,2019)。长期发展下去,员工会产生对组织的厌烦情绪和离职倾向,认为自己在组织中工作只是为了谋取短期利益,在工作中遇到重大决策时会更多地考虑自身利益(Liu等,2014)。即使是拥有高内部人身份认知的员工,长期处于较低的积极情绪氛围,其对组织的归属感也会受到冲击,对组织未来的发展前景也会持怀疑态度,从而会将自身利益置于组织利益之上,进而极有可能做出不利于组织长远发展的工作行为。因此,较低的积极情绪氛围会削弱内部人身份认知对员工管家行为的积极影响。根据上述分析,本文提出以下假设:

H3:积极情绪氛围正向调节内部人身份认知与员工管家行为之间的关系。

综合假设H2和H3,本文认为积极情绪氛围还可以增强内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间的中介效应。当团队内部拥有较高的积极情绪氛围时,整个工作团队会呈现一种积极乐观的情绪状态,这将强化家庭支持型主管行为通过增强员工内部人身份认知而促使员工实施管家行为的中介机制。具体而言,家庭支持型主管行为帮助员工有效处理工作与家庭双重角色的相互竞争,关心员工的家庭生活,指导和帮助员工有效履行家庭责任,能够缓解员工履行家庭责任的心理压力,给员工传递团队成员之间要互相关怀的信息(Matthews等,2014),有助于淡化员工狭隘的自我利益观,促使员工追求共同的组织目标。研究表明,个体对信息的提取是有选择性的,他们会提取与自我所处情绪状态的效价相一致的信息,当信息被加工时的情绪与当下情绪相一致时,该信息更容易被唤醒(卢俊婷等,2017)。在积极情绪氛围下,员工会提取到家庭支持型主管行为传递的关怀他人以及乐观向上的积极信息,这会提升员工对组织的归属感,强化员工对自己是组织内部人的认知,从而使员工以促进组织长远发展为己任的意识得到增强,并做出超越预定绩效的努力(刘小禹等,2011),在工作中更愿意为了组织的利益而牺牲自我利益,即做出管家行为。因此,积极情绪氛围会增强内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间的中介效应。相反,尽管家庭支持型主管行为有助于提升员工内部人身份认知,但团队内部较低的积极情绪氛围会弱化具有高内部人身份认知的员工为组织长远发展做出牺牲行为的动机,从而使这些员工从自我利益出发做出有损组织长远利益的工作行为。因此,在积极情绪氛围较低的团队中,家庭支持型主管行为通过提升员工内部人身份认知而促进员工管家行为的效应将被弱化。根据上述分析,本文提出以下假设:

H4:积极情绪氛围正向调节内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间的中介效应。

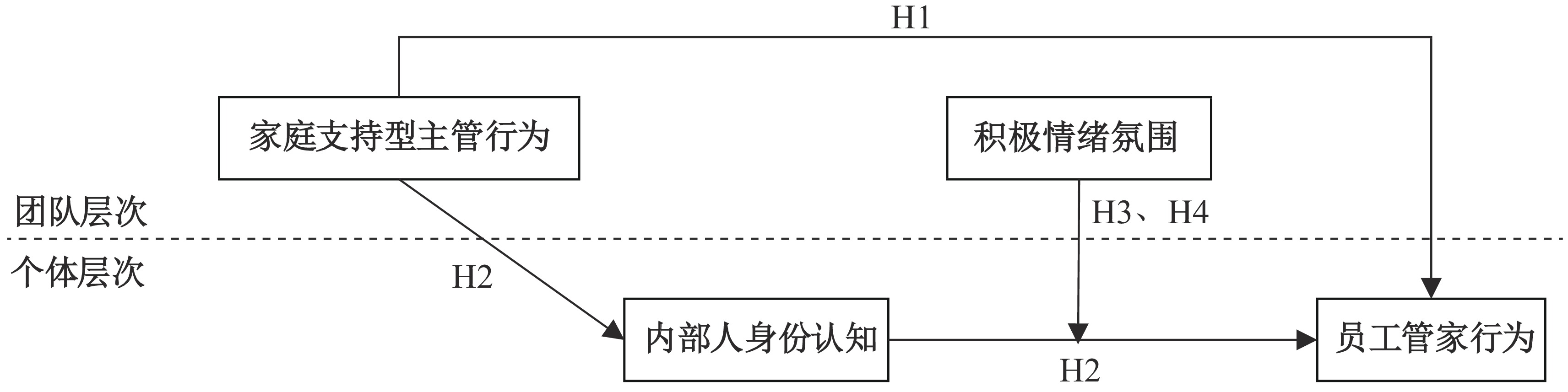

图1为本文构建的跨层次被调节的中介作用模型。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)研究样本

样本来源于北京、天津、广东等地区的企业,涉及金融、服务、制造等行业。本研究设计了领导版和员工版两套调查问卷,使用调查对象的姓名首字母或工号将两套问卷进行配对,领导员工配对比例为1:3、1:4、1:5三种类型。采取现场发放的形式收集领导员工配对数据,由员工评价家庭支持型主管行为、内部人身份认知和积极情绪氛围并提供员工人口统计学信息;由领导评价员工管家行为并提供领导人口统计学信息。为保证问卷质量,将测量题项随机打乱且在调研之前向被调查者说明问卷调研结果仅用于学术研究。

在回收的127套(员工版572份)配对问卷中,有效配对问卷97套(员工版405份),领导与员工的平均配对比例为1:4.2。领导样本显示:在性别方面,男性占66.9%;在年龄方面,主要集中在41岁及以上,占36.8%;在学历方面,主要集中在本科,占62.5%。员工样本显示:在性别方面,男性占51.6%;在年龄方面,以26—30岁为主(占34.6%),25岁及以下占25.4%,31—35岁占21.0%,36岁及以上占19.0%;在学历方面,以本科为主(占60.2%),专科及以下占29.1%,硕士及以上占10.7%。

(二)研究量表

本文选取国内外学者在研究中采用较多的英文量表,为符合中国人的阅读习惯并保证原始量表的真实内涵,本文采用“翻译—回译”程序对量表进行修改并形成最终的量表,所有量表均采用Likert 5点计分法(从“1”至“5”代表从“非常不同意”到“非常同意”)。

1. 家庭支持型主管行为。采用Hammer等(2013)的短量表,包含情感性支持、工具性支持、角色榜样行为、创新式工作家庭管理四个方面的内容,共4个题项,如“领导在平衡工作和家庭方面表现得十分优秀”。量表的Cronbach’s α为0.811。

2. 员工管家行为。采用Davis等(2010)开发的量表,共3个题项,如“我有服务组织利益优先于自己利益的主动意识”。量表的Cronbach’s α为0.876。

3. 内部人身份认知。采用Stamper和Masterson(2002)开发的量表,共5个题项,如“我所在的企业使我感到有归属感”。量表的Cronbach’s α为0.734。

4. 积极情绪氛围。采用Liu等(2014)开发的量表,共8个题项,如“团队成员之间气氛融洽”。量表的Cronbach’s α为0.902。

(三)研究方法

首先,采用SPSS17.0软件对数据进行聚合分析检验;其次,使用SPSS17.0软件和Mplus7.0软件进行同源方差检验和区分效度分析;再次,使用SPSS17.0软件进行描述性统计分析,为假设检验提供初步证据;最后,采用Mplus7.0软件和R软件检验研究假设。

四、数据分析与结果(一)聚合分析

本文通过团队成员评价的家庭支持型主管行为与积极情绪氛围的均值来测量团队层次的家庭支持型主管行为与积极情绪氛围,因此,本文运用SPSS17.0软件进行数据聚合检验,判断指标为Rwg、ICC(1)和ICC(2)。首先,家庭支持型主管行为的Rwg平均值是0.875,积极情绪氛围的Rwg平均值是0.953,高于Rwg>0.7的判断标准。其次,家庭支持型主管行为的ICC(1)为0.210,ICC(2)为0.528;积极情绪氛围的ICC(1)为0.369,ICC(2)为0.711:符合ICC(1)>0.05和ICC(2)>0.50的判断标准。可见,本文将员工评价的家庭支持型主管行为和积极情绪氛围聚合为团队层面数据比较合理。

(二)同源方差检验和区分效度分析

本研究在收集领导员工配对数据时,前因变量和中介变量均由员工填答,数据可能存在共同方法偏差。为检验是否存在严重的共同方法偏差,采用SPSS17.0软件进行Harman单因素检验,析出3个独立因子,总体方差解释量为59.3%,特征根最大的因子方差解释量为27.9%,小于总体方差解释量的50%,表明数据不存在严重的共同方法偏差。需要指出的是,员工管家行为数据来自主管评价,不存在共同方法偏差问题,故未纳入此检验。

本文采用Mplus7.0软件对家庭支持型主管行为、积极情绪氛围、内部人身份认知和员工管家行为进行验证性因子分析,检验变量的区分效度(参见表1)。四因子模型的拟合效果最优,并显著优于其他因子模型,表明变量区分效度较好。

| 模型 | χ2/df | RMSEA | CFI | TLI | SRMR |

| 四因子:FSSB、PIS、PEC、ESB | 2.390 | 0.059 | 0.931 | 0.920 | 0.048 |

| 三因子:FSSB+PEC、PIS、ESB | 4.626 | 0.095 | 0.817 | 0.791 | 0.070 |

| 二因子:FSSB+PEC、PIS+ESB | 6.678 | 0.118 | 0.710 | 0.674 | 0.117 |

| 一因子:FSSB+PEC+PIS+ESB | 8.585 | 0.137 | 0.610 | 0.564 | 0.108 |

| 注:FSSB表示家庭支持型主管行为、PIS表示内部人身份认知、PEC表示积极情绪氛围、ESB表示员工管家行为。 | |||||

(三)描述性统计分析

本文对研究变量进行描述性分析,结果如表2所示。个体层面:内部人身份认知与员工管家行为显著正相关(r=0.351,p<0.01);团队层面:家庭支持型主管行为与积极情绪氛围显著正相关(r=0.583,p<0.01)。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 个体层面 | ||||||

| 1.员工性别 | 1.480 | 0.500 | ||||

| 2.员工年龄 | 2.340 | 1.056 | −0.079 | |||

| 3.员工学历 | 1.810 | 0.603 | 0.117* | 0.121* | ||

| 4.内部人身份认知 | 3.783 | 0.717 | 0.053 | 0.022 | 0.096 | |

| 5.员工管家行为 | 3.945 | 0.821 | 0.019 | 0.011 | 0.201** | 0.351** |

| 团队层面 | ||||||

| 1.领导性别 | 1.330 | 0.471 | ||||

| 2.领导年龄 | 2.730 | 1.146 | 0.054 | |||

| 3.领导学历 | 1.930 | 0.609 | 0.189** | 0.042 | ||

| 4.家庭支持型主管行为 | 3.908 | 0.705 | −0.057 | 0.069 | 0.020 | |

| 5.积极情绪氛围 | 4.008 | 0.633 | −0.014 | 0.086 | −0.051 | 0.583** |

| 注:**表示p<0.01;*表示p<0.05。 | ||||||

(四)假设检验

本文运用Mplus7.0软件对员工管家行为进行空模型检验,评估数据结构是否具有跨层次适应性,检验结果表明员工管家行为的组内方差(σ2)为0.294,组间方差(τ00)为0.365,ICC为0.554,表明员工管家行为由团队层次引起的变异为55.4%,大于0.059的判定标准,因此,本文的数据适合进行跨层次分析。

1. 主效应及中介效应检验

鉴于家庭支持型主管行为是团队层次变量,内部人身份认知和员工管家行为是个体层次变量,数据存在嵌套结构,因此采用Mplus7.0软件进行跨层次检验(参见表3)。由模型2可知,家庭支持型主管行为对员工管家行为具有显著正向影响(γ01=0.434,p<0.001),假设1得到支持。由模型1和模型3可知,家庭支持型主管行为对员工内部人身份认知具有显著正向影响(γ01=0.506,p<0.001),内部人身份认知显著正向影响员工管家行为(γ10=0.235,p<0.01)。模型4同时引入家庭支持型主管行为与内部人身份认知对员工管家行为进行解释,家庭支持型主管行为对员工管家行为的影响系数变小但仍显著(γ01=0.401,p<0.001),表明内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间起到部分中介作用,假设2得到支持。

| 变量 | 内部人身份认知 | 员工管家行为 | |||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | ||

| 员工性别 | 0.109* | 0.024 | −0.007 | 0.005 | |

| 员工年龄 | 0.051 | 0.123 | 0.094 | 0.105 | |

| 员工学历 | 0.063 | 0.234*** | 0.209*** | 0.228*** | |

| 领导性别 | 0.200* | −0.059 | −0.141 | −0.091 | |

| 领导年龄 | 0.103 | −0.011 | −0.025 | −0.023 | |

| 领导学历 | −0.005 | −0.099 | −0.078 | −0.109 | |

| 家庭支持型主管行为(γ01) | 0.506*** | 0.434*** | 0.401*** | ||

| 内部人身份认知(γ10) | 0.235** | 0.204** | |||

| 截距项 | 2.554* | 2.383* | 5.682*** | 2.220* | |

| 组内方差(σ2) | 0.980 | 0.922 | 0.877 | 0.879 | |

| 组间方差(τ00) | 0.703 | 0.797 | 0.970 | 0.814 | |

| 组内R2 | 0.020 | 0.078 | 0.123 | 0.121 | |

| 组间R2 | 0.297 | 0.203 | 0.030 | 0.186 | |

| 注:***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05。下同。 | |||||

由于本研究涉及跨层次分析,Mplus软件不适合采用重新抽样自助法(re-sampling-based bootstrapping)估计置信区间,本文使用Mplus程序生成的参数,运用R软件基于蒙特卡罗模拟的参数自助法(parameter-based bootstrapping)检验中介效应的稳健性(参见表4)。内部人身份认知的间接效应为0.074,95%的置信区间为(0.018,0.141),不包含0;直接效应为0.508,95%的置信区间为(0.308,0.713),不包含0:表明内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间起到部分中介作用,假设2再次得到验证。

| 变量 | 检验类型 | 系数 | 标准误 | 95%置信区间 | |

| 下限 | 上限 | ||||

| 内部人身份认知 | 间接效应 | 0.074* | 0.031 | 0.018 | 0.141 |

| 直接效应 | 0.508*** | 0.102 | 0.308 | 0.713 | |

2. 调节效应检验

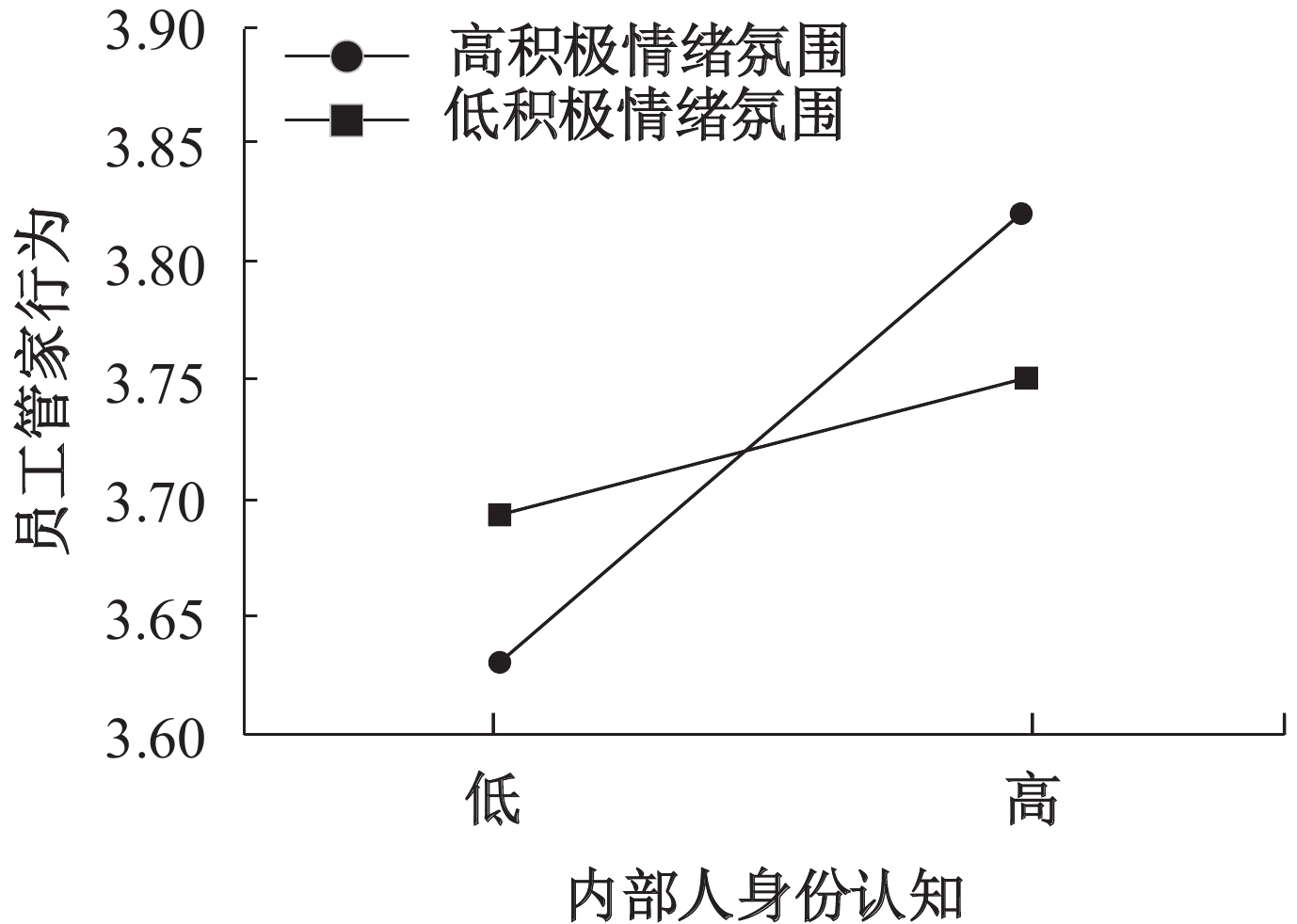

本文运用Mplus7.0软件检验积极情绪氛围的跨层次调节作用,结果如表5所示。模型2显示内部人身份认知对员工管家行为产生正向影响(γ10=0.235,p<0.001),模型4显示内部人身份认知与积极情绪氛围的交互项系数为正且显著(γ11=0.113,p<0.001),表明积极情绪氛围在内部人身份认知与员工管家行为之间起到跨层次调节作用,假设4得到支持。调节效应如图2所示,积极情绪氛围较高时(高于均值一个标准差),调节效应系数显著(β=0.139,p<0.05);积极情绪氛围较低时(低于均值一个标准差),调节效应系数不显著(β=0.035,p>0.05)。

|

| 图 2 积极情绪氛围的调节效应图 |

| 变量 | 员工管家行为 | |||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| 员工性别 | 0.015 | −0.007 | 0.012 | 0.018 |

| 员工年龄 | 0.116 | 0.094 | 0.123 | 0.118 |

| 员工学历 | 0.214*** | 0.209** | 0.220*** | 0.214*** |

| 领导性别 | −0.108 | −0.141 | −0.091 | −0.146 |

| 领导年龄 | 0.042 | 0.025 | −0.031 | −0.066 |

| 领导学历 | −0.063 | −0.078 | −0.050 | −0.086 |

| 内部人身份认知(γ10) | 0.235*** | 0.078 | 0.087 | |

| 积极情绪氛围(γ01) | 0.514*** | 0.003 | ||

| 内部人身份认知×积极情绪氛围(γ11) | 0.113*** | |||

| 截距项 | 6.205*** | 5.682*** | 6.235*** | 3.679*** |

| 组内方差(σ2) | 0.934 | 0.877 | 0.922 | 0.926 |

| 组间方差(τ00) | 0.980 | 0.970 | 0.722 | 0.609 |

| 组内R2 | 0.066 | 0.123 | 0.078 | 0.074 |

| 组间R2 | 0.020 | 0.030 | 0.278 | 0.391 |

本文运用R软件,采用参数自助法检验调节效应的稳健性(参见表6)。积极情绪氛围较高时(高于均值一个标准差),内部人身份认知对员工管家行为的影响效应显著,其值为0.222,95%的置信区间为(0.086,0.361),不包含0;积极情绪氛围较低时(低于均值一个标准差),内部人身份认知对员工管家行为的影响效应不显著,其值为0.115,95%的置信区间为(−0.020,0.251),包含0;而且高低差值对应的影响效应显著,其值为0.107,95%的置信区间为(0.032,0.181),不包含0:表明积极情绪氛围起到正向调节作用,假设4再次得到验证。

| 积极情绪氛围 | 系数 | 标准误 | 间接效应的95%置信区间 | |

| 下限 | 上限 | |||

| 高水平 | 0.222*** | 0.063 | 0.086 | 0.361 |

| 低水平 | 0.115 | 0.076 | −0.020 | 0.251 |

| 差值 | 0.107** | 0.038 | 0.032 | 0.181 |

3. 被调节的中介效应检验

本文运用R软件,采用参数自助法检验被调节的中介效应(参见表7)。积极情绪氛围较高时(高于均值一个标准差),内部人身份认知的中介效应显著,系数为0.104,95%的置信区间为(0.036,0.189),不包含0;积极情绪氛围较低时(低于均值一个标准差),内部人身份认知的中介效应不显著,系数为0.054,95%的置信区间为(−0.011,0.127),包含0。根据Preacher等(2007)亚组分析法的判断准则,假设5得到支持。本文进一步通过Edwards和Lambert(2007)的差异分析法检验被调节的中介效应,由表7可知,高、低积极情绪氛围下间接效应系数的差异值为0.050,95%的置信区间为(0.013,0.093),不包含0,进一步证明被调节的中介效应显著,假设5再次得到验证。

| 积极情绪氛围 | 系数 | 标准误 | 95%置信区间 | |

| 下限 | 上限 | |||

| 高水平 | 0.104** | 0.039 | 0.036 | 0.189 |

| 低水平 | 0.054 | 0.037 | −0.011 | 0.127 |

| 差值 | 0.050* | 0.023 | 0.013 | 0.093 |

(一)研究结果讨论

首先,家庭支持型主管行为能够激发员工管家行为。以往研究表明,家庭支持型主管行为是员工亲组织行为的重要影响因素(Pan,2018),本文的研究结果也支持了这一观点。组织行为学领域对管家行为的众多研究已证实员工是否实施此类行为会受到管理者领导风格的影响,而以往研究侧重于展现工作方面支持的领导风格对员工管家行为所产生的积极影响(李海东,2017),未有文献指出领导对员工家庭领域的支持行为是否会对员工管家行为产生影响。人本管理追求对员工的人性化管理,不仅重视员工绩效目标的实现,也关注员工家庭生活。本研究认为家庭支持型主管行为符合人本管理理念所倡导的对员工家庭生活的关注,从动机视角证实了家庭支持型主管行为尊重和关心员工履行家庭责任的需求,为员工做出牺牲小我成就大我的管家行为提供了动力源泉。

其次,家庭支持型主管行为通过提升员工内部人身份认知而激发员工管家行为。以往文献在研究家庭支持型主管行为对员工亲组织行为的影响机制时,主要从工作自主性(Pan,2018)、工作家庭平衡(Choi等,2018)等方面解释家庭支持型主管行为对员工亲组织行为影响的中介传导机制,而忽视了更深层次的原因动机。以往研究认为,内部人身份认知揭示了个体做出主动行为的内在动机,员工只有对组织产生较强的归属感才能激励自己在工作中做出主动行为(丁道韧等,2017)。本文立足于员工深层次需求的满足,认为家庭支持型主管行为能够使得员工在组织中感受到家人式的关怀进而产生较高的内部人身份认知,而内部人身份认知能够满足员工在组织中获得存在感和归属感的需求,使得员工形成自身与组织是命运共同体的认知,从而激励员工为组织长远利益而做出管家行为。本研究的结论揭示了内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间的中介传导机制,有助于进一步加深对内部人身份认知理论的理解。

最后,积极情绪氛围不但会增强内部人身份认知对员工管家行为的积极影响,而且对内部人身份认知在家庭支持型主管行为与员工管家行为之间的中介效应具有强化作用。员工作为组织社会群体中的一员,其行为不仅会受到自身心理因素的影响,还会受到群体内成员间情绪互动的影响(Liu等,2014)。目前,学者们对员工管家行为的情境作用机制研究关注于领导者的自我牺牲精神和上下级关系(董甜甜和余璇,2019),鲜有研究涉及员工管家行为所受到的情绪氛围的影响,本文认为积极情绪氛围反映了团队成员之间良好的情绪互动,能够向员工传递正能量,增强员工对组织的归属感,使具有高内部人身份认知的员工在做出重大决策时保持积极的动机状态,冲破狭隘的自我利益观,不会因为个人私利而损害组织的长远利益。同时,积极情绪氛围有助于员工提取家庭支持型主管行为传递的积极信息,增强员工由于高内部人身份认知而产生的内在动机,进而使其做出有利于组织发展的管家行为。本文的研究结论进一步证实了以往研究关于积极情绪氛围是组织中重要工作情境因素的观点(卢俊婷等,2017),肯定了积极情绪氛围在组织健康发展中的重要作用。

(二)实践启示

本文的实践启示如下:(1)组织可以对家庭支持型主管行为采取系统的干预措施。一方面,组织可安排人力资源部在主管培训课程中融入对家庭支持型主管行为的培训,具体包括对员工履行家庭责任需求的敏感性、提供情感和工具支持的方式、平衡员工工作家庭生活的方法以及创新性的工作重组等,提升主管帮助员工平衡工作和家庭责任的能力。另外,在甄别、选拔管理者时可采用领导风格测试等方式,任用认可且具有家庭支持型主管行为倾向的管理者。另一方面,家庭支持型主管行为的实施需要强大的组织支持,组织应当对主管给予员工灵活的工作安排予以理解和支持,营造家庭支持型组织文化,完善针对家庭支持型主管行为的奖励制度,收集管理者在具体实施过程中遇到的问题并集中解决,为培养家庭支持型主管行为扫除障碍。(2)组织要对提升员工内部人身份认知予以重视,通过完善员工福利待遇、为员工制定符合个人特质的职业生涯规划,以及让员工参与工作决策和营造民主的工作氛围,来提升员工内部人身份认知。另外,领导要与员工积极互动,关注员工的内在需求,通过适当授权、给予员工工作自主权和灵活性等方式提升员工内部人身份认知,从而激励员工做出更多的管家行为。(3)领导要在团队内部营造积极情绪氛围。根据情绪感染机制,领导者在日常工作中要以身作则,尤其是在面临困难和挫折时,更要以一种乐观向上的态度感染员工,鼓励员工在工作中表现出积极情绪,并引导团队成员之间传递积极情绪,最终在团队内部形成积极情绪氛围。另外,组织应将情绪管理纳入日常管理活动,通过邀请专家授课对员工进行心理疏导和培训,增加员工积极情绪,提高员工情绪调节能力,在组织中营造积极情绪氛围。

(三)研究局限与展望

本文的研究局限表现在:(1)本文虽然采用了领导—下属配对的方法获取数据,但并不属于多时间节点纵向研究,未来应当收集三个及以上时间节点的数据或采用实验研究方法,以提高变量之间因果关系的准确性。(2)家庭支持型主管行为是指主管给予员工家庭支持的行为,但目前的量表将主管支持定位于非工作生活而并非家庭,虽然更具包容性的非工作生活具有一定价值,但是未来仍需要更具体地明确家庭支持型主管对员工支持的领域,关注家庭的特定含义(Crain和Stevens,2018),开发出更符合家庭支持型主管行为构念的量表。另外,中国人存在很强的“扩散”文化,人们通常会将工作与生活视为同一个生活空间,主管向中国员工提供家庭支持的行为可能会产生更积极的影响效果(马红宇等,2016)。因此,未来可以对家庭支持型主管行为进行跨文化研究,比较不同文化背景下家庭支持型主管行为对员工管家行为的影响差异。(3)本文仅探讨了个体层次的员工管家行为,然而管家行为还体现在团队和组织层次(刘云和张文勤,2013)。团队和组织层次的管家行为会对组织发展产生更大的影响,未来可以探讨家庭支持型主管行为是否对团队和组织层次的管家行为产生影响,完善家庭支持型主管行为对管家行为的影响研究。

| [1] | 丁道韧, 陈万明, 蔡瑞林. 内部人身份认知对员工前摄行为的影响研究——基于心理资本的中介作用与包容型领导的调节作用[J]. 中央财经大学学报, 2017(4): 81–89. |

| [2] | 董甜甜, 余璇. 谦卑型领导对员工管家行为的影响[J]. 山东社会科学, 2019(4): 134–138. |

| [3] | 康勇军, 王霄, 彭坚. 组织结构影响管家行为的双路径模型: 观点采择和情感承诺的中介作用[J]. 南开管理评论, 2018(4): 148–157. |

| [4] | 乐嘉昂, 彭正龙. 跨层次视角下的职场排斥与员工积极组织行为、团队效能影响机制[J]. 经济管理, 2013(3): 74–84. |

| [5] | 李海东. 组织中的管家行为研究: 概念结构、影响因素与未来展望[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2017(3): 140–148. |

| [6] | 刘小禹, 孙健敏, 周禹. 变革/交易型领导对团队创新绩效的权变影响机制——团队情绪氛围的调节作用[J]. 管理学报, 2011(6): 857–864. |

| [7] | 刘云, 张文勤. 经理人管家主义行为研究回顾与展望[J]. 华东经济管理, 2013(9): 153–158, 164. |

| [8] | 卢俊婷, 张喆, 贾明. 公仆型领导与创新行为: 有中介的调节模型[J]. 预测, 2017(6): 9–15. |

| [9] | 马红宇, 邱慕梦, 唐汉瑛, 等. 家庭支持型主管行为研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2016(10): 89–101. |

| [10] | 门一, 樊耘, 马贵梅. 认知—情感要素对员工即兴行为影响机制的研究: 一个跨层分析[J]. 预测, 2016(2): 17–22. |

| [11] | 施丹, 陶祎祎, 张军伟, 等. 领导—成员交换关系对产业工人敬业度的影响研究[J]. 管理学报, 2019(5): 694–703. |

| [12] | 屠兴勇, 赵紫薇, 王泽英, 等. 情绪智力如何驱动员工角色内绩效? 中介作用的调节效应模型[J]. 管理评论, 2018(7): 173–182. |

| [13] | 王三银, 刘洪, 刘润刚. 类亲情交换关系视角下家庭支持型主管行为对员工帮助行为的影响研究[J]. 管理学报, 2018(7): 980–987. |

| [14] | 吴士健, 李籽儒, 权英. 领导者情绪智力、感知凝聚力与冲突管理风格——基于情绪氛围的调节作用[J]. 软科学, 2019(8): 110–113, 119. |

| [15] | Armstrong-Stassen M, Schlosser F. Perceived organizational membership and the retention of older workers[J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(2): 319–344. |

| [16] | Ashkanasy N M, Humphrey R H. Current emotion research in organizational behavior[J]. Emotion Review, 2011, 3(2): 214–224. |

| [17] | Bagger J, Li A. How does supervisory family support influence employees’ attitudes and behaviors? A social exchange perspective[J]. Journal of Management, 2014, 40(4): 1123–1150. |

| [18] | Bosch M J, Las Heras M, Russo M, et al. How context matters: The relationship between family supportive supervisor behaviours and motivation to work moderated by gender inequality[J]. Journal of Business Research, 2018, 82: 46–55. |

| [19] | Choi J, Kim A, Han K, et al. Antecedents and consequences of satisfaction with work-family balance: A moderating role of perceived insider status[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(1): 1–11. |

| [20] | Crain T L, Stevens S C. Family-supportive supervisor behaviors: A review and recommendations for research and practice[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(7): 869–888. |

| [21] | Davis J H, Allen M R, Hayes H D. Is blood thicker than water? A study of stewardship perceptions in family business[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(6): 1093–1116. |

| [22] | Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1–22. |

| [23] | Gong Y P, Chang S, Cheung S Y. High performance work system and collective OCB: A collective social exchange perspective[J]. Human Resource Management Journal, 2010, 20(2): 119–137. |

| [24] | Hammer L B, Ernst Kossek E, Bodner T, et al. Measurement development and validation of the family supportive supervisor behavior short-form(FSSB-SF)[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2013, 18(3): 285–296. |

| [25] | Hammer L B, Kossek E E, Anger W K, et al. Clarifying work-family intervention processes: The roles of work-family conflict and family-supportive supervisor behaviors[J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(1): 134–150. |

| [26] | Härtel C E J, Liu X Y. How emotional climate in teams affects workplace effectiveness in individualistic and collectivistic contexts[J]. Journal of Management & Organization, 2012, 18(4): 573–585. |

| [27] | Hernandez M. Toward an understanding of the psychology of stewardship[J]. Academy of Management Review, 2012, 37(2): 172–193. |

| [28] | Hui C, Lee C, Wang H. Organizational inducements and employee citizenship behavior: The mediating role of perceived insider status and the moderating role of collectivism[J]. Human Resource Management, 2015, 54(3): 439–456. |

| [29] | Klein H J, Molloy J C, Brinsfield C T. Reconceptualizing workplace commitment to redress a stretched construct: Revisiting assumptions and removing confounds[J]. Academy of Management Review, 2012, 37(1): 130–151. |

| [30] | Knapp J R, Smith B R, Sprinkle T A. Clarifying the relational ties of organizational belonging: Understanding the roles of perceived insider status, psychological ownership, and organizational identification[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2014, 21(3): 273–285. |

| [31] | Kuppelwieser V G. Stewardship behavior and creativity[J]. Management Revue, 2011, 22(3): 274–295. |

| [32] | Liu X Y, Härtel C E J. Workgroup emotional exchanges and team performance in China[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2013, 51(4): 471–490. |

| [33] | Liu X Y, Härtel C E J, Sun J J M. The workgroup emotional climate scale: Theoretical development, empirical validation, and relationship with workgroup effectiveness[J]. Group & Organization Management, 2014, 39(6): 626–663. |

| [34] | Liu X Y, Wang Z. Positive affect and cognitive control: Approach-motivation intensity influences the balance between cognitive flexibility and stability[J]. Psychological Science, 2014, 25(5): 1116–1123. |

| [35] | Matthews R A, Mills M J, Trout R C, et al. Family-supportive supervisor behaviors, work engagement, and subjective well-being: A contextually dependent mediated process[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2014, 19(2): 168–181. |

| [36] | Meneghel I, Salanova M, Martínez I M. Feeling good makes us stronger: How team resilience mediates the effect of positive emotions on team performance[J]. Journal of Happiness Studies, 2016, 17(1): 239–255. |

| [37] | Mills M J, Matthews R A, Henning J B, et al. Family-supportive organizations and supervisors: How do they influence employee outcomes and for whom?[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2014, 25(12): 1763–1785. |

| [38] | Pan S Y. Do workaholic hotel supervisors provide family supportive supervision? A role identity perspective[J]. International Journal of Hospitality Management, 2018, 68: 59–67. |

| [39] | Parker S K, Bindl U K, Strauss K. Making things happen: A model of proactive motivation[J]. Journal of Management, 2010, 36(4): 827–856. |

| [40] | Preacher K J, Rucker D D, Hayes A F. Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185–227. |

| [41] | Russo M, Buonocore F, Carmeli A, et al. When family supportive supervisors meet employees’ need for caring: Implications for work-family enrichment and thriving[J]. Journal of Management, 2018, 44(4): 1678–1702. |

| [42] | Stamper C L, Masterson S S. Insider or outsider? How employee perceptions of insider status affect their work behavior[J]. Journal of Organizational Behavior, 2002, 23(8): 875–894. |

| [43] | Wang H L, Feng J M, Prevellie P, et al. Why do I contribute when I am an “insider”? A moderated mediation approach to perceived insider status and employee’s innovative behavior[J]. Journal of Organizational Change Management, 2017, 30(7): 1184–1197. |

| [44] | Wang P, Walumbwa F O, Wang H, et al. Unraveling the relationship between family-supportive supervisor and employee performance[J]. Group & Organization Management, 2013, 38(2): 258–287. |

| [45] | Zhang S X, Tu Y D. Cross-domain effects of ethical leadership on employee family and life satisfaction: The moderating role of family-supportive supervisor behaviors[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 152(4): 1085–1097. |