2020第42卷第4期

2.上海财经大学 中国社会创业研究中心,上海 200433

2.China Research Center for Social Entrepreneurship, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

社会创业倡导利用市场方式解决复杂社会问题,是推动全球减贫、环境保护、性别平等和教育公平等包容性发展的重要力量。相比传统慈善,社会创业更具市场效率和可持续。但社会创业也因其混合逻辑驱动(Zahra等,2009;Miller等,2012),存在社会问题向机会转化的高壁垒(Corner和Ho,2010)、资源获取的高成本、跨部门合作利益的难协调以及社会影响力的难测度等一系列难题(Austin等,2006),导致社会问题解决方案无法大规模复制(Young和Lecy,2014)。已有的社会创业模式亟待机会、资源、治理和价值测量的整合创新来解决上述问题。

作为新工业革命的代表,数字俨然成为一种重要的生产要素能够引领新兴产业发展和社会制度变迁(Schradie,2011)。数字创业作为一种新的创业形式,通过创业过程中与数字技术有关的新机会识别与利用过程,丰富了传统创业内涵结构,重构创业资源获取过程和创业治理方式,丰富了数字化生存①的赋权本质。以Nambisan(2017)、Sussan和Acs(2017)为代表的学者总结了数字技术的构成要素对传统创业内涵、特征以及过程的影响;以Li等(2018)、Steininger(2019)为代表的学者论述了数字技术对创业转型与内化机制的影响等。以数字技术为代表的新型创业形式也为开放技术共建、构建共享平台、塑造智能化交互场景以及协调价值动态分配等方面提供了载体(Tilson等,2010),为丰富社会问题解决方案、降低社会资源整合门槛、构建信任网络以及衡量社会影响力提供了有效的解决途径。在数字技术的持续发酵下,数字技术与社会创业活动的结合也屡见不鲜,例如水滴筹、轻松筹平台等被广泛应用于医疗、儿童救助和贫困问题的精准解决。Ingram等(2014)阐明了互联网技术对社会众筹的影响作用和机制;Pearce等(2019)研究了大数据技术对环境等可持续发展问题的作用;Symon和Whiting(2019)关注了数字技术设备对于社会工作的影响。上述研究进展为数字社会创业研究提供了思路借鉴。但总体看,数字社会创业尚未给出明确的定义,相关内容较为零散,研究视角更多地聚焦宏观社会影响,理论研究远落后于实践。当下迫切需要在现有数字创业和数字社会创新研究的基础上结合社会创业实践,构建一个更加具体清晰且可以演进的数字社会创业研究框架。

本文以传统社会创业过程面临的难题为逻辑出发点,以数字技术发展为切入点,首先,提出了数字社会创业的概念,在与社会创业和数字创业的概念对比中分析了社会问题对接智能化、社会问题响应实时化、社会价值可视化、社会创业增长指数化四个方面功能。其次,借鉴数字创业文献,厘清数字社会创业的四个基本要素:数字社会创业者、数字社会公民、数字社会创业平台和数字社会创业治理。最后,从机会—资源智能一体化、赋能—规制孪生化、混合价值共创化、社会影响力规模化四个角度阐述了数字社会创业的独特运行机制。本文从理论上拓展了现有社会创业和数字创业的研究内涵,在实践中也有助于推动数字科技与社会创业的深度融合,进而提高社会创业过程的效率。

二、数字社会创业的内涵(一)数字社会创业概念

数字技术是指嵌入在信息通信技术内或是由信息通信技术所支撑的产品或服务,在创新创业过程中发挥重要赋能作用(蔡莉等,2019a)。数字创业最早被概括为信息技术加速数字企业发展的创业过程,后来被进一步明确为利用新的数字组件、平台和基础设施来追踪创业机会的过程(Nambisan,2017)。数字创业体现了数字技术对创业过程和结果的规模化改造(Nambisan,2017,2018)以及对创业市场和用户需求的精准性定位(Hinings等,2018),对需求机会的转化以及社会制度的演变具有重要意义(Nambisan,2017)。迄今,学界没有明确的数字社会创业概念。前期非常零星的研究文献可概括为两类观点:一是先后观,认为数字技术先是催生了数字创业的出现,而后才引发数字社会创业现象的产生。另一是融合观,认为数字技术广泛影响了商业和社会领域的创新创业,这一进程是同步的而非先后的。本文倾向于后者。按照社会物质性理论(sociomateriality)观点,人类与物质的纠缠以及二者相互开发、调整和更新的过程(Davidson和Vaast,2010),本质在于以更广泛的、更易被接受的方式创造更广阔的机会来解决社会问题(Nambisan,2017)。技术作为社会物质的一部分,是链接组织和社会的重要载体(Aleksandra,2018)。技术既改变了商业组织的创建过程,也同步改变了社会问题解决的方式(Tilson等,2010)。应该在融合观的视角下理解数字社会创业的内涵。具体地,本文认为数字社会创业内涵可以界定为:以解决复杂社会问题为使命,将数字技术融入社会创业过程中,推动社会创业机会、资源、治理和价值测量的数字化,从而更有效地实现经济、社会等混合价值的新型创业活动。

数字社会创业概念基于社会创业和数字创业的研究与实践提出,三者均体现了社会与物质的交互作用,在应对社会创业机会、资源、治理以及价值测量方面的关键问题时既有共性又有差异。为了更好地界定数字社会创业的概念,提炼数字社会创业的特征功能,本文将三者进行了对比分析,结果如表1所示。

| 比较维度 | 社会创业 | 数字创业 | 数字社会创业 | |

| 不同点 | 机会 | 将待解决的社会问题当做新的创业机会 | 强调利用数字技术的规模化和灵活性创造新的机会 | 强调数字技术对社会问题解决和难题整合带来的新机会 |

| 资源 | 强调通过合法性构建进行资源动员 | 注重利益的资源互惠 | 强调通过数字技术构建支持者网络,提高资源参与自下而上的主动性 | |

| 治理 | 强调社会使命驱动 | 强调数字技术的规制手段 | 强调数字对社会创业的赋能和规制双重作用 | |

| 价值测量 | 缺乏有效的社会影响力价值评估手段 | 重视创业绩效的量化跟踪 | 注重利用数字技术测量社会价值,强调社会影响力的扩散 | |

| 相同点 | (1)数字社会创业和社会创业的相同点在于侧重捕捉由社会需求带来的新机会,重视整合伙伴资源的重要性,强调经济、社会、环境等混合价值创造 | |||

| (2)数字社会创业和数字创业的相同点在于注重数字技术带来的新机会和对创新的驱动,关注数字平台的可供性和共享性,强调通过技术手段加速价值创造 | ||||

| 资料来源:作者根据相关文献整理。 | ||||

数字社会创业和社会创业的研究对象均来源于社会问题和社会需求,但与传统社会创业相比,数字社会创业更加强调了数字技术的融合和赋能作用。①在创业机会方面,二者都强调捕捉社会需求带来的新机会,但社会创业机会来源于待解决的社会问题,且这些机会常嵌入在复杂社会问题之下,伴有市场和制度壁垒(Corner和Ho,2010),而数字社会创业强调数字技术对社会问题难题整合带来的新机会;②在资源获取方面,二者在资源配置方式上都强调了整合伙伴资源的重要性,但社会创业资源稀缺性更强,常通过资源动员、资源拼凑和合法性构建来解决资源的稀缺问题,而数字社会创业则强调基于数字技术平台的开放性、跨边界性和自组织性构建伙伴网络获得资源,注重合作者参与的主动性;③在治理方面,社会创业和数字社会创业都面临创业过程的使命偏离难题,但社会创业强调社会使命驱动下的价值扩散来应对社会创业过程的使命偏离(Akemu等,2016),而数字技术则改变了治理的形式和内容(Nambisan等,2019),使得创业主体和治理方式更具多样性;④在价值测量方面,数字社会创业和社会创业均存在经济、社会、环境等价值创造的混合效应,但社会创业的使命冲突更加突出(Miller等,2012;Pache和Santos,2013;Battilana等,2015;Saebi等,2019),社会价值测量难题更加凸显。而数字社会创业则更强调通过数字技术与社会创业逻辑的融合来缓解经济和社会价值的冲突,基于多种技术手段提高社会创业过程和社会价值产出的透明度和可测性。

数字社会创业和数字创业都是基于数字技术赋能的背景,与数字创业相比,数字社会创业的目的是解决社会问题和实现混合价值。①在创业机会方面,二者均注重技术价值创造带来的新机会,但数字创业强调技术的灵活性(Yoo等,2010)和规模化带来的动态机会(Nambisan,2018),而数字社会创业主要关注数字技术解决社会问题和创造机会的持续性和精准性;②在创业资源方面,二者均强调通过数字平台的构建更迅速且低成本地获得创业资金、技术和团队等资源,但二者在资源整合上存在差异,数字创业平台注重利益相关者之间的共享、交互和转换获得资源互惠(Srinivasan,2018),但数字社会创业由于自身的社会性本质,难以为关键资源提供同等的财务报酬(Ebrahim等,2014),资源整合主要通过数字平台和媒介构建以社会价值为核心的支持者网络(Ko和Liu,2015),强调平台社会价值传播;③在治理方面,数字创业和数字社会创业都注重技术平台的可供性,将不确定性视为系统熵增的过程,希望通过功能与形式、内容与媒介分离获得更多的灵活性(Yoo等,2010)。但数字创业注重通过开放实验迭代的方式挖掘数字技术对参与者行为的规制性。而数字社会创业不仅强调数字治理方式的灵活性,且通过社会价值嵌入用户主动参与,更加侧重数字技术多主体的共创共治,体现了数字化的赋能和规制的双重作用;④在价值测量方面,数字创业和数字社会创业都强调数字手段对创业绩效的有效衡量(Akemu等,2016)。但数字创业绩效是组织盈利能力的体现,可以通过产品服务的推广反馈以及财务指标来衡量创新绩效对组织利润的贡献水平,而数字社会创业的根本目的在于社会使命而非经济利益(Austin等,2006),其价值创造更多地体现在社会影响力的扩散,其价值衡量侧重于通过数字技术对资金使用来源和用户使用过程的追踪反馈。

(二)数字社会创业功能

数字社会创业充分利用了数字化的可供性、生成性、自组织性和跨边界性(Nambisan,2018),实现了社会机会的快速识别、社会资源的高效动员、社会治理的多方参与以及社会影响力的清晰测量,为传统社会创业的固有难题提供了解决方案。本文概括的数字社会创业功能如下:社会问题对接智能化、社会问题响应实时化、社会价值可视化以及社会创业增长指数化。

1. 社会问题对接智能化

数字技术的可供性(affordance)构建了一个共享、通用的服务集以及用于承载包括数字工件在内的互补产品的架构(Tiwana等,2010;Parker等,2016)。数字平台支持社会创业者产生想法、确定和分配资源、利用数字市场机会、收集信息并为创新创造合法性。平台旨在将信息技术功能组织到框架中,从而使该应用能够满足一系列通用规范,这些规范可以满足异构和不断增长的用户的需求(Hanseth和Lyytinen,2010)。一方面,对于社会创业者而言,通过数字平台,社会创业者能够省去传统的“奔走式”资源搜寻的过程(Muafi,2015),利用数字技术平台的智能化匹配推荐系统迅速准确的获得自己所需要的资源,尤其是资金和人力资源。例如美国的数字社会创业众筹平台Kickstarter设计了一套完备的筛选及服务匹配系统,将创意项目与投资人的认知规范和偏好进行匹配,让有创造力的人更有可能获得他们所需要的资金。另一方面,对于社会创业的目标用户而言,数字技术也可以使产品服务与用户需求匹配精准化。机器学习通过识别对象、理解人类语言行为,帮助用户做出合理准确的预测,从而提高了社会问题应对的灵活性和动态性。例如零分贝大规模收集农村贫困信息,对数据进一步挖掘、建模和可视化分析,开发公务员扶贫信息客户端、农村泛贫困人口基础信用和风险征信系统、分贝筹助学平台等,建立贫困供需对接平台,高效对接贫困人口和社会扶贫资源,提高了扶贫的高效性和精准性。

2. 社会问题响应实时化

数字技术的规模化和数字生态系统自组织性(self-organizing)激发了数字主体之间的相互联系和信息交互,提供了开放性解决问题的多种可能(Calton等,2013)。一方面体现为社会问题的快速识别,当今的数字基础架构、设备和实践收集了大量数据(Hsieh等,2015),可用于分析用户的行为和交流,根据搜索建议的关键词、行为习惯等信息,将数据转化为用户活动中的目标反馈(Hermsen等,2016),能够迅速识别现有和潜在的社会问题和需求;另一方面体现为社会创业问题的快速应对,社会创业的协作性表明孤立的社会创业活动难以持续,数字系统可以通过群智能发挥作用,数字交互网络决定整体的行为(Grund等,2013),社会创业者通过有序的任务排列和预定义的操作构建创业流程,合作者在控制回路中进行协作反馈,以迭代方式迅速解决问题,快速形成、确定以及重构社会创业活动流程。成都朗力养老服务中心构建的适老化平台管理系统,结合智能化的老年穿戴用具,如智能手表、智能拐杖、定位鞋等,实时收集和更新用户数据、保持与客户的互动,为老人和家属提供健康跟踪和问题预警等快捷服务,实时精确的满足老年人的需求。

3. 社会价值可视化

数字技术的去边界化使社会创业过程以及合作网络的边界逐渐模糊,从不可渗透和稳定的边界转变为日益多孔和流动的边界(Nambisan,2017)。从社会创业行动有效性来看,在开放系统下,数字设备可以为社会创业活动和价值的衡量提供更丰富的数据和多样化的工具,例如以蚂蚁金服为代表的区块链公益平台能够实时查看创业资金的去向等,全面获取最新项目信息和筹资进展,自动、实时地获得所有交易的细节等,基于数字的方法通过行为监测、资源使用和用户数据为社会创业提供了更清晰、可衡量的“证明”;从社会创业成果影响力来看,数字技术不仅能够衡量用户使用产品或服务时的感受或满意度,而且能够分析用户后续使用、评论、推广的情况,社会价值就可以衡量并得到验证(Priem,2007)。这增加了社会创业基于市场的社会问题解决方案的合法性,使社会创业过程足迹清晰、结果可回溯、影响力可量化。

4. 社会创业增长指数化

数字社会创业增长的指数化源于数字技术的生成性(generativity),即通过技术进步支持创造新产品和服务的情况,例如PC和Internet网络的发明为此后无数改变人类生活方式的产品服务的出现提供了支持(Dutton和Blank,2014)。数字技术的生成性为社会创业的指数化发展提供了基础。首先,社会创业机会规模化。新技术的作用是创造新的机会来满足用户的需求,数字技术可以为每个人提供教育、培训、健康和社会问题所需的信息与技术,也为应对各种社会问题的方案创新提供技术和路径支持,数字技术应用的灵活性促使社会企业家获得更多灵感,从更广阔的角度思考社会需求的满足和社会问题的治理。例如,大数据技术被广泛应用于众多社会创业领域,如以公益机构专业化分工为目标的米公益合作平台、碳排放信息化管理的碳阻迹平台、以市售产品专业化调查检测为目的的老爸测评等多种数字社会创业模式,涉及资金、环保、贫困、养老健康等多种社会问题。同时数字技术的低门槛能够帮助资金资源相对短缺的社会企业以较低的成本、较快的速度获得更多发展的机会(Gopalkrishnan,2013)。其次,数字化社会创业模式不断涌现。数字技术背景作为社会创业出发点的模式,能够利用自身的技术优势对接社会问题和社会需求,例如联缔信息无障碍基于自身的互联网产品优化技术帮助残障人士正常使用互联网服务,中科卓望以其自身的软件资源和培训服务经验助力边缘群体获得一技之长;从用户角度开发数字技术创业模式,有助于社会创业功能的升级,例如爱乡宝基于服务家乡的意愿构建数字化乡亲互助平台助力乡村振兴,益宝从公益人和中低收入者的保障需求出发建立保险保障综合服务平台;为社会创业提供数字化解决方案的模式,能有效链接技术和社会创业用户,例如灵析为公益和社会创业活动提供了一站式的智慧服务平台,使社会活动更加高效。数字化的社会创业模式催生了多样化的社会问题解决方案,为社会价值的实现提供了无限可能。

三、数字社会创业的基本要素数字社会创业的功能实现,取决于数字社会创业过程中各个主体要素的相互作用和互相适配。传统创业过程理论认为,机会、资源和团队是创业过程的基本要素(Timmons,1978)。但在Nambisan(2017)和Sussan和Acs(2017)看来,数字化重构了创业的基本要素,数字创业者和用户的角色成为数字创业的首要问题(Sussan和Acs,2017),包括机会、资源在内的传统创业过程与结果的边界在数字技术的作用下逐渐模糊(Nambisan,2017),数字平台和治理成为价值创造的源泉(Gawer和Cusumano,2002)。在数字化过程视角下,数字社会创业是社会创业者与数字技术交互(Foerderer等,2014;Nambisan,2017),创建数字社会创业平台,链接数字化授权用户(Kelestyn和Henfridsson,2014;Sussan和Acs,2017),借助社会创业治理手段(Tiwana等,2010;Parker等,2016;Nambisan,2017),实现社会创新并解决社会问题的过程。鉴于此,本文认为数字社会创业过程的基本构成要素可以概括为:数字社会创业者、数字社会公民、数字社会创业平台和数字社会创业治理。

(一)数字社会创业者

数字社会创业者致力于推动社会创业的数字化转型以提高解决社会问题的效率,具备社会问题机会转化能力与亲社会动机。创业者是推动创业的基本要素,需要具备创业所需要的基本素质和技能(Gartner,1989)。从社会创业相关研究来看,社会企业家的创业活动专注于社会问题的情景化,具备关注他人处境、情感和联系的亲社会特征,有利于社会创业机会的创造(André和Pache,2016)。Hockerts(2017)认为个体的先前经历可以通过同情心、道德责任、自我效能与感知社会支持预测社会创业意图。印记理论也已证实了社会创业者的早期亲社会环境、教育和工作印记塑造了其亲社会动机和社会创业活动(金仁旻,2019)。相比传统创业者,数字社会创业者将数字技术与社会创业特质、意图和动机相融合,致力于社会数字化创新解决社会问题、满足社会需求并创造社会价值,因而其具有显著的数字概念能力、社会创新能力和亲社会特质,是创业机会的发现者和开发者(Kraus等,2017)。

不同于传统创业活动关注具有结构吸引力的市场,社会创业者关注政府和市场失灵时未被满足的社会需求或潜在的长期需求,立足于解决积极外部性社会中被忽视的问题(Austin等,2006)。社会创业机会就来源于社会使命(Dees,2012)和特定市场的制度障碍(Robinson,2006),数字技术能够从机会识别和创造角度为社会创业机会问题解决提供崭新思路。第一,数字技术能够更为精准的识别社会需求,通过数字社会网络的应用,将社会现象的研究过程和干预行为连接起来,为解决社会问题提供了新的机遇(Marres,2012)。第二,数字技术中的数字基础设施和用户是社会创业机会的实验者,数字的规模化同时也能成为社会需求满足的放大器(Nambisan等,2019)。当然,社会创业数字化过程本身也存在外部性问题,如何通过数字技术分析问题识别社会机会也需要借助社会创业共同思考(Hockerts和Wüstenhagen,2010)。

(二)数字社会公民

数字社会公民既是社会创业活动的服务对象,同时也是参与者(Sussan和Acs,2017),这一群体具有结构多样性、分布广泛性和信息传播及时性等特征。数字素养,即获取、理解与整合数字信息的能力(Gilster,1997),是数字社会公民具备的首要能力。数字素养包含对责任和权利的理解,明确了个体参与对社区、国家乃至全球的意义(Alkali,2004)。公民参与广泛涉及创业的各个方面,也是数字社会公民应该具备的基本能力。数字社会公民基于数字系统的广泛参与为社会影响力扩散和问题的解析提供了思路。第一,流动开放的数字网络孕育了数字社会公民权,在数字社会网络中,公民参与社会问题具有很大的自愿性(Mossberger等,2007)。第二,在社会创业制度背景下,数字公民权利的行使可以为社会创业活动的规模、传播、发展等带来巨大影响(deMoraes和deAndrade,2015),从而形成横向溢出效应。第三,数字社会公民权赋予普通公民参与社会创业过程和价值传播的权利,同时也促进了公民自身在社会价值的引导下学习、发展和自我实现的过程,为自下而上的社会变革营造良好的环境(Kelestyn和Henfridsson,2014)。例如社会价值评论、信息传播、发展社会创业网络、享受数字社会产品服务的利益和自由使用社会创业工件、平台、空间的权利(Isin和Ruppert,2015)。

(三)数字社会创业平台

数字社会创业平台提供了共享技术、组件、服务和架构,成为数字用户参与者聚合和创造价值的共同基础(Srinivasan和Venkatraman,2018)。数字社会创业平台不仅关注资源的动员问题,更注重合作网络的整体效应和资源参与的主动性(刘志阳等,2018)。社会创业资源源于专业化、具有一定的互补性和依赖性(Hsieh和Wu,2019)。此外,由于潜在价值获取过程中,注重短期受益的商业企业更快获取资源,因此社会创业者始于小规模的创业行动,获取资源难度较大。同时可选资金来源少,跨边界投资方具有多样性,投资缺口较大(Bacq和Eddleston,2018)。

为实现数字社会创业的社会需求对接精准化和社会问题响应实时化功能,数字社会创业平台在社会资源获取和精准决策方面的优势凸显。第一,数字平台基于其可用性、低成本、低门槛、高效率性,在社会创业中为多样化结构松散的合作伙伴关系提供了载体(Amit和Han,2017),有助于提高资源获取的开放性,建立信任,提高了合作透明度(Foerderer等,2014),降低社会创业活动资金获取门槛。第二,数字平台促进了形式和功能之间的脱钩(Autio等,2018),从而改变了影响决策的重要因素,并可能降低资产专用性在社会价值链中调节不同利益相关者的重要性。第三,数字化促进了非中介化(Autio等,2018),数字平台架构为社会创业者机会把握的决策选择中与技术、模式、价值有关的内容提供了自由,对不同的社会创业参与方需要采取相应的针对性策略(Amit和Zott,2015),提高了社会需求处理的能力。

(四)数字社会创业治理

数字社会创业治理是指社会问题的数字化解决对社会创业过程的参与者和所有利益相关者提出的新的管理和协调需求。首先,数字社会创业治理需要始终关注组织混合价值使命导向下的价值创造和占有问题。不同于商业创业重点在于商业模式设计和利润获取,社会创业必须始终注重社会价值和商业价值在混合价值背景下的平衡,防止使命漂移危机(Austin等,2006;刘志阳等,2019)。其次,社会创业治理需要建立以赋权为逻辑的过程解决方案,而非控制逻辑(Bacq和Eddleston,2018),需要设置包括社会创业者、社会公民等参与者共同参与的组织方案,最大程度调动内部积极性。再次,社会创业治理需要建立以影响力扩散为逻辑的社会动员方案,最大限度吸纳更多网络观察者和志愿者加入平台,扩展成新的数字社会公民或社会创业者。最后,数字社会企业的创业过程和创业绩效必须是可以观测且是可以评价的,以实现社会企业和社会价值的双重扩张。

为实现数字社会创业的问题对接智能化和响应实时化功能,数字社会创业治理在一定条件下可以通过构建新的治理原则解决上述治理难题:第一,数字社会治理模式领先于现有的经济、政治等制度及其他监管机构,其合法化是自下而上的,适用于社会创业行动合法性的逐步积累和成型(Sussan和Acs,2017);第二,不同于传统的内部化层级的命令和控制关系,数字社会创业技术改变了传统社会创业的业务方式、流程、结构、通信和协调机制管理组织的运行(Nambisan,2017),使社会创业系统更能适应复杂的环境和多样化的社会问题;第三,数字化基础设施改变了传统的融资方式和成本收益观,虚拟监控技术增强了信息的共享和信任,以资金动向为例的资源使用情况更加透明可控,扩展了社会创业绩效衡量和价值评价的方式。

四、数字社会创业的运行机制数字社会创业活动是创业者与对象在一定的空间布局中交互影响的过程(Orlikowski,2007;Orlikowski和Scott,2008;Nambisan,2017),是数字社会创业者、数字社会公民、数字社会创业平台和数字治理相互作用的过程。这一过程不仅扩展了现有数字创业的功能,也形成了独特的运行机制。

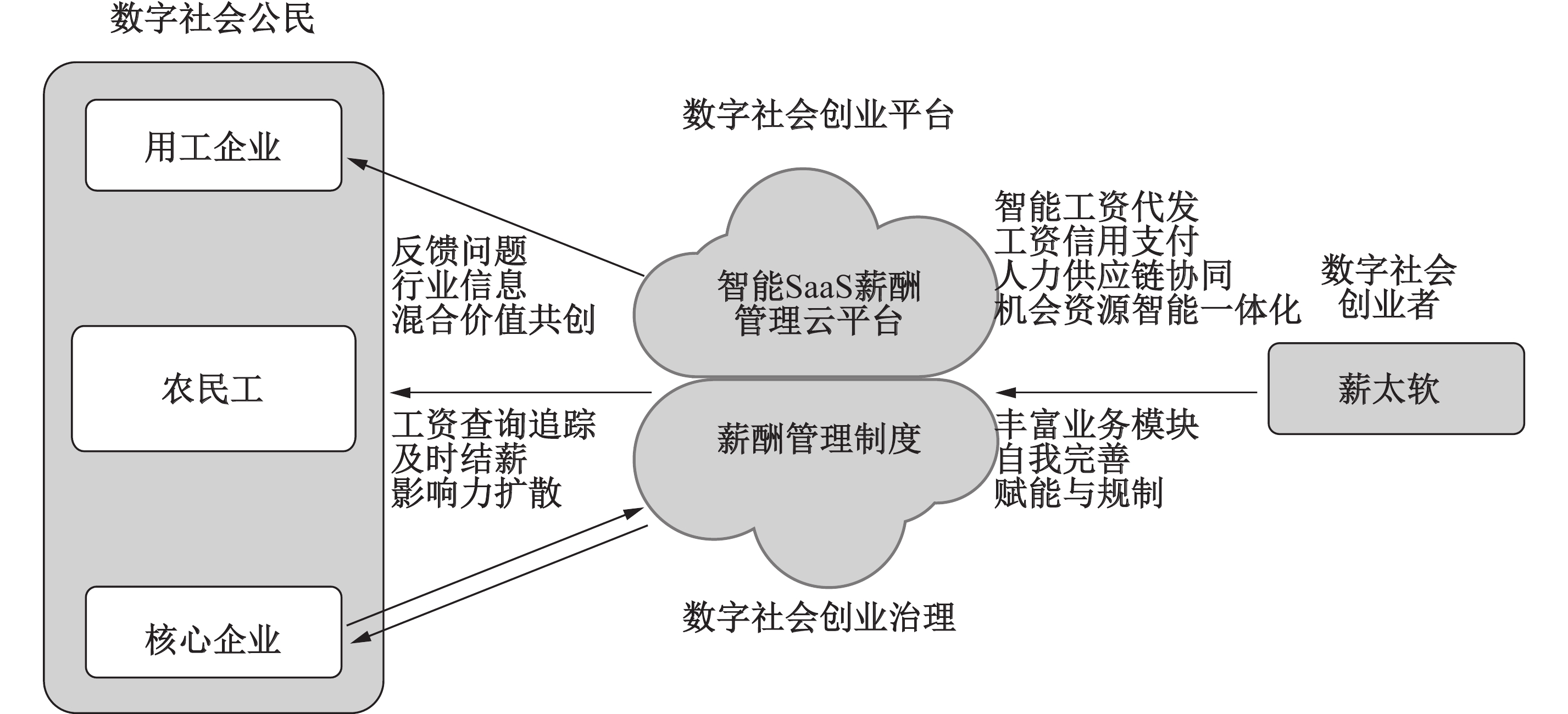

作为中国金牌社会企业,“薪太软”在其运行实践过程中就充分展示了与传统社会创业不同的运行逻辑。“薪太软”的数字社会创业者李昭君,怀着“让天下没有难领的薪水”的使命,聚焦于解决农民工拖欠工资这一社会难题。“薪太软”利用薪酬智能云作为数字创业平台,联合银行、金融机构等参与者为企业提供薪酬垫付,融合智能工资代发、工资信用支付、众包服务应用及人力供应链协同管理等先进技术,力图帮助企业员工进行工资查询追踪、按日结薪等服务,在这个基础上实现社会创业项目的机会—资源的智能一体化匹配。在这个数字社会创业台上,农民工、用工企业和核心企业作为数字社会公民利用数字平台享受服务。农民工通过平台获得工资收入,也借此参与薪酬发放过程中产品更新和效果反馈;用工企业借助平台工时和相关数据实现工人效率综合分析;平台设置工资提醒原则和其他监督措施提醒用工企业按时发放薪酬,保护劳动者权益。随着“薪太软”社会企业规模的扩张,其开发了工资管家产品、落地服务中心等更多产品,增加了用户对平台的黏性,也不断演化出了更多的工资发放和监督提醒条款,促进了创业模式的完善和社会价值的扩散;早期的平台农民工根据使用经验不断向平台反馈问题以供平台机会迭代,部分用工企业也自愿成为平台的内部社会创业者,主动根据企业自身实际开发更多的薪酬应用工具和人事管理插件,体现了混合价值共创。如此,用户与平台不断相互赋能、相互成就,形成了赋能—规制孪生化效应,催化“薪太软”社会影响力的极大扩散,推动了“劳有所得”社会价值的共享与共创。具体运行过程如图1所示。

|

| 图 1 薪太软数字社会创业运行机制 |

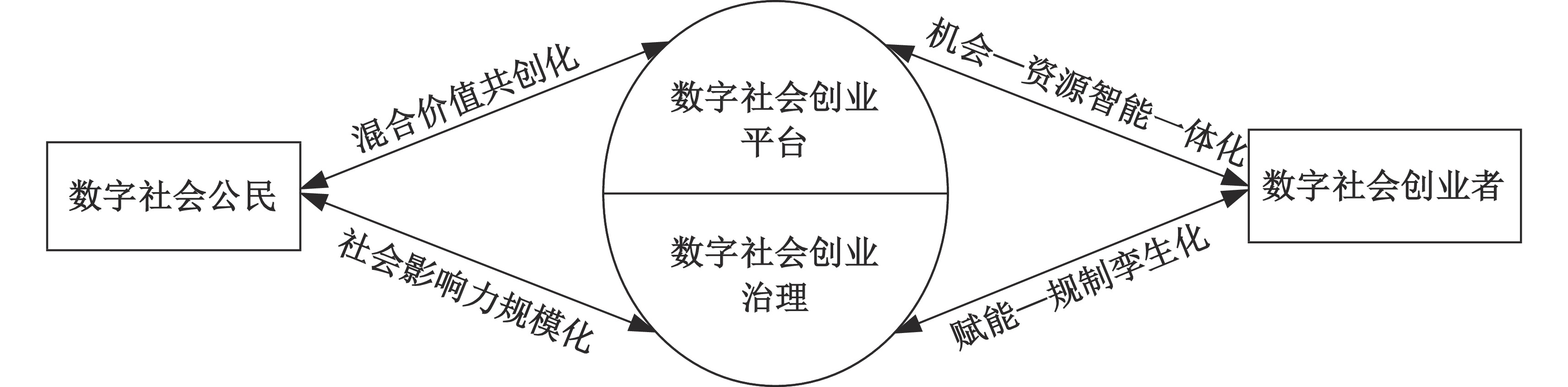

由上述案例可见,数字社会创业构成要素在运行中逐渐形成以数字社会创业平台及其自身治理为基础的平台主体结构,数字社会创业者和数字社会公民通过与数字社会平台和治理制度的相互作用影响社会创业实践,形成了“数字社会创业者——数字社会创业平台/数字社会治理——数字社会公民”的往复链条。这一过程塑造了机会—资源智能一体化、混合价值共创化、社会影响力规模化以及赋能—规制孪生化的独特数字社会创业运行机制,如图2所示。

|

| 图 2 数字社会创业的构成和运行机制 |

(一)机会—资源智能一体化

机会—资源智能一体化是指创业机会与创业资源两者互为条件、不可分割,且在数字技术作用下快速准确的识别、获取和利用。传统创业资源观认为,创业者机会开发和价值实现的过程贯穿于资源获取整合活动中,即机会、资源存在一体化效应(蔡莉等,2019b)。而社会创业机会表现为复杂性、流动性和不确定性(Corner和Ho,2010),同时社会创业资源相对稀缺,难以获得与商业创业同等数量和质量的水平(Ebrahim等,2014)。数字技术有效推动了社会创业者和平台资源相互作用的精确性,实现了创业机会和创业资源的智能一体化匹配。

机会—资源智能一体化体现于数字社会创业者和数字社会平台的相互作用中。对于数字社会创业者而言:首先,具有数字背景的社会创业者关注机会创造和使命担当,数字概念化能力与社会价值主张的结合有助于社会问题本体的认识和把握,为资源机会的结合提供清晰的导向。其次,数字机会的规模化和去边界性平衡了利益相关者、用户、机构的差异性和冲突(Nambisan和Baron,2019),同时数字社会企业家对于社会价值主张的积极推动,有利于推动以信任为基础的合作伙伴关系,提高了社会创业机会识别的有效性和资源获取的准确性。最后,数字创业者基于数字社会创业平台提供创新资本杠杆或技术、流程、知识产权和其他创新资产的共享和重用的决策(Iansiti和Levien,2004;Nambisan和Sawhney,2011),有助于减少与创业机会评价和利用的知识鸿沟和不确定性。对于数字社会平台而言:首先,数字平台为社会创业活动提供了规模化的人才库、众筹系统和智能生态管理系统等多样化的资源,资源的内容和形式与社会创业机会的匹配可能性更大。其次,数字化创业降低了社会创业者由于地理位置的邻近性而造成的资产专用性和空间嵌入性问题,避免了对社会创业限制性空间和资源的依赖,促进平台资源的流动和渗透(Nambisan,2017)。最后,数字社会创业平台提供了资源的模块化管理,提供按需定制、资源分享、协同制造等场景,为社会创业机会资源精准配置、灵活重组提供了载体。

(二)赋能—规制孪生化

数字社会创业者和数字社会治理之间存在赋能和规制的同步效应。赋能是指增加个体或团体的资源和能力使其做出有目的的选择,并将这种选择转变为具体实践的过程(Santos,2012),既包括权利的赋予同时也包括能力的培养。规制作为数字技术背景下的制度安排,通过作用于社会创业者活动来实现治理机制的完善为目的(Read,2016)。Santos(2012)认为,社会创业的核心是协调组织边界内外部行动者的能力,无论他们是受益者,使用者还是合作伙伴。数字社会创业也面临着传统社会创业的治理问题,只是更加强调借助数字社会创业平台作用,通过赋能和规制双向作用为诸多社会创业者、投资者、思想领袖、监管者以及受益者、媒介、用户等主体创建巨大的数字保护伞(Saebi等,2019),协同各个数字社会创业主体的创造性作用。

赋能—规制孪生化是数字社会创业者与数字社会治理规则相互作用的关键。从数字社会创业者赋能过程来看:首先,基于社会创业的整体性和协作性,数字社会创业者的核心是赋予社会创业的行为者、受益者、用户和合作伙伴权利(Bacq和Eddleston,2018),相信系统受益者或用户的力量,赋予其资源利用和技能利用的自由,关注的主要问题是合作伙伴整体价值创造的有效性。其次,不同于传统的创业者概念,数字技术使社会创业者倾听弱势群体的声音,重视用户决策过程的内在和外在的影响,有助于创业者从用户出发来理解和创新社会创业活动和模式。最后,数字平台创业者就决策权分配的平台架构和生态系统治理性质做出的决策和选择,可能会影响平台提供的创业机会的吸引力和可及性,从而影响企业家的不确定性以及他们承受的意愿(Nambisan,2017)。数字社会治理共创逻辑,引导了用户和其他机构的广泛参与,形成了基于情感支持、分享团结和以关系承诺的制度环境(Poortinga,2006),丰富了社会创业者的权力结构和创业模式。从数字社会创业治理的规制效应来看:首先,数字社会创业治理逻辑协调成员的意图和行为,应用数字技术改造合作伙伴关系和信任内涵,塑造未来的社会创业协作形态;其次,数字社会创业治理对用户决策的整合更利于优质资源的集聚涌现,为社会企业家创业提供了智力资本;最后,数字社会治理制度赋予了社会创业生态制度的持续改善的可能性,通过边界流动和认知迭代等方式,赋予制度环境治理的动态适应性。

(三)混合价值共创化

混合价值共创化是指代表社会、政府、商业等不同部门参与者共同创造多元化价值的过程。数字社会创业平台的去中心化、无边界性、共享性强化了平台内的知识和价值的溢出,这种溢出效应在与数字社会公民群体的作用下解构、重塑、发酵,形成了更具大众代表性的新社会价值,完成了混合价值共创的过程。

混合价值共创化体现于数字社会创业平台和数字社会公民的相互作用中。对于数字社会公民而言:首先,参与社会活动的公民与数字社会创业平台的相关资源相结合,能够将社会创业参与的激情和价值观转化为具体的行动实践,使数字社会公民的使命感内化;其次,平台为创业者和用户公民提供了一个交流的机会,为数字化社会创业价值扩散和合法性构建推动了再生力,能够协调地理上分散的受众,并开辟新的方式来建立和利用由此创造的动力(陶秋燕和高腾飞,2019);最后,数字社会创业平台提供的服务为社会创业公民用户提供了培训机会,通过数字模式提高创造力、批判性思维和协作能力,确保用户具有更高的就业能力和自给自足能力。对于数字社会创业平台而言:一方面,数字社会公民参与性和自由度的提高,有利于营造灵活和开放的社会创业平台环境,社会创业参与者自下而上的学习和共同演化可以促进平台价值创造的可持续性;另一方面,这种数字可供性能让新创企业重塑其创新、传递和价值获取的方式,从而使新创企业能够通过激进的新商业模式来更新现有企业,使用户和社会创业者通过数字社会公民权实现混合价值的共同创造。

(四)社会影响力规模化

社会影响力规模化是指社会创业参与者通过社会网络扩散社会价值从而使他人意见、态度和行为发生变化的过程(Burt,1987)。社会效率边界曲线下的社会创业不仅仅关注组织的经营目标或经营动机,更关注社会企业所创造的社会影响力绩效(Young等,2016)。数字社会公民的广泛参与和数字社会治理形式的多样性意味着开放的空间和灵活的模式,社会价值通过公民网络激发了社会创业内外部参与者追求社会目标的意愿,扩大了社会影响力的规模。

社会影响力规模化体现在数字社会公民和数字社会治理的双向作用中。对于数字社会公民而言:首先,每个用户都有机会参与社会公民的活动,社会创业活动更加自愿化、自由化,社会创业不再是专家性的活动,成为了大众化的行为,有利于降低社会创业活动的交易成本,理顺价值和使命的传播途径;其次,数字公民权下的大众参与的过程与政治、经济社会的行动紧密联系起来,通过提供灵活、动态的交互式模型将公民参与权转化为一种社会价值和影响力的工具(Marres,2012),提高了社会创业活动的有效性;最后,数字社会公民依靠自身和网络关系的力量,广泛参与社会创业活动的各个环节,帮助社会创业产品服务进行反复迭代,找出最适合用户的方案,以此来巩固数字社会创业模式的成功。对于数字社会治理而言:一方面,数字社会治理提供了数字社会创业模式的新构架,促进了数字社会公民知识的流动和参与方式的创新(Lezaun和Soneryd,2007);另一方面,数字社会治理的发展提高了社会创业生态系统的适应性和可持续性,开放的参与平台涵盖大众的智慧,形成基于数字公民网络的、分布式的、共享性的数字神经系统(Helbing,2015),有利于数字社会公民权内涵的不断进步与发展,加速了社会影响力的全方位扩散。

总之,在新的技术背景下,通过上述四种机制,数字社会创业也逐步形成了一套新的社会治理规则和方式。一方面,作为创业活动起点的数字社会创业者进行机会—资源的智能一体化,与平台内的利益相关者、用户、公民共创价值,丰富了社会创业影响力价值链的内涵(Mair和Sharma,2012),推动社会创业问题治理;另一方面,数字社会公民通过平台自下而上参与价值创造并扩散社会价值,将公民个人发展的认同与价值使命动态结合,利用庞大的社会网络和规模将使命和价值迅速扩散到更广阔的空间,通过提高社会创业活动的有效性实现了价值共享。

五、结论与展望(一)结论与贡献

数字经济时代下,数字技术的发展逐渐呈现出可供性、生成性、可变性、去边界化等能力特征(Nambisan,2018)。数字技术为传统社会创业的使命实现、资源整合、治理方式、价值扩散等难题解决提供了新的解决方案。本文以数字技术特征为切入点,首先,给出了数字社会创业的概念,总结了数字社会创业的社会问题对接智能化、社会问题响应实时化、社会价值可视化以及社会创业规模增长指数化。四个功能。其次,结合数字创业和社会创业的研究框架,提出数字社会创业的构成要素为数字社会创业者、数字社会公民、数字社会创业平台以及数字社会创业治理。通过剖析数字社会创业构成要素的影响作用,本文总结了影响数字社会创业运行的机会—资源智能一体化、混合价值共创化、社会影响力规模化以及赋能—规制孪生化四种典型运行机制。本文认为数字社会创业运行过程是社会创业者主动进行社会价值创造,数字社会公民自下而上参与并传播社会价值、数字社会平台进行价值治理并推动价值共享的过程。

本研究的贡献主要体现在以下方面,第一,创新提出了数字社会创业的概念和功能,以社会物质性理论为基础,总结了数字技术与社会创业的内在共性,强调了科技赋能对解决社会问题的重要意义。第二,系统归纳了数字社会创业的基本要素,重构了传统创业的基本内容,更加关注数字技术下社会创业创新过程的主动性、动态性、跨层次和可回溯性,拓展了社会创业已有的研究领域,填补了数字社会创业研究的空白。第三,深刻揭示了数字社会创业的运行过程及其内在机制,提出社会创业运行的本质是一个社会价值创造、价值传播、价值共享和价值实现的过程,为社会创业的过程治理提出了新的思路,对于推动社会创业的数字化应用和效率提升也具有重要的现实价值。

(二)研究展望

数字技术如何赋能和加速社会问题的解决是当代管理学关注的焦点。数字技术的应用在现有的社会创业实践领域尽管成绩斐然,但缺少完整的理论框架指导。未来数字社会创业研究迫切需要重建以下研究范式:(1)研究的整体性导向。数字社会创业需要形成一个完整有效的研究框架引领未来,本文的研究为数字社会创业的研究框架提供借鉴,今后可以进一步从社会创业过程逻辑、数字创业生态运行等方面进行研究。(2)研究的情境化导向。由于数字社会创业面向差异性的对象、环境、背景,因此数字社会创业需要关注数字技术在不同文化、制度和区域情境下的社会创业形塑差异,运用适应性的理论和方法进行解析。(3)研究的问题化导向。数字社会创业研究也需要结合现有社会创业的关键问题提出思路,如数字社会创业商业模式创新、数字平台治理原则、数字社会创业影响力评价等。(4)研究的情感化导向。数字平台在推动社会问题快速解决的同时,如何让参与者既能享受数字的自由又不会深陷数字的无形牢笼,未来参与者的幸福感研究仍然有待深入思考。

鉴于此,未来的数字社会创业研究可以重点考虑如下具体问题:第一,对于数字社会创业者而言,数字概念能力是将数字技术与社会创业有机结合的重要特质。在Hockerts(2017)对于社会创业者个人经历和意图模型的研究基础上,数字社会创业者的技术背景和数字思维能力是否有助于缓和社会和商业双重目标的冲突、降低机会识别和资源获取的难度、提高社会创业的生存率和绩效等仍需进一步研究。此外,数字和社会创业的环境要求的差异性对社会创业者提出了不同的要求,数字创业强调生态的开放性(Nambisan,2017),而社会创业强调创业资源的嵌入性和紧密性(Kistruck和Beamish,2010),两种背景下社会创业者的动机和行为容易产生冲突和矛盾,如何利用数字技术平衡和缓和这些矛盾也是今后研究的重点。第二,对于数字社会公民而言,数字技术和数字平台赋予其参与产品服务改进(Sussan和Acs,2017)、价值创造、使命传播的空间和权利,但这种社会创业参与的广泛性也面临一些问题。一方面,随着数字公民群体的规模不断增大,数字公民素养不均衡的现象不断显现,同时对于数字公民参与能力的门槛却在提高,因此如何引导和提高数字社会公民的参与能力和有效性可能会成为未来研究的趋势;另一方面,随着数字公民不断在线上提供内容,留下数字足迹以及永久记录,知识产权、隐私和安全的问题成为社会创业活动中必须面对的问题,因而如何协调公民对隐私的需求和整个社会的目标是需要思考的重点;此外,数字社会公民参与的目的在于最大限度地辐射到社会的各个角落,因而如何通过数字社会观念的传播来释放边缘化群体的潜力也是社会创业研究的重点。第三,对于数字社会创业平台和治理而言,平台中的参与主体规模化之后,基于数字的自组织性、去中心化和去边界性,数字平台和治理方式更有可能表现为数字社会创业生态和环境的综合作用(Nambisan等,2019)。如何进一步提高要素对生态的综合效应,加强生态治理的有效性也是一个重要的研究方向。

① 美国学者尼葛洛庞帝早在1996年就提出数字化生存(Being Digital)概念,即人类生存于一个虚拟的、数字化的生存活动空间,在这个空间里人们应用数字技术(信息技术)从事信息传播、交流、学习、工作等活动,这便是数字化生存。

| [1] | 蔡莉, 杨亚倩, 卢珊, 等. 数字技术对创业活动影响研究回顾与展望[J]. 科学学研究, 2019a(10): 1816–1824+1835. |

| [2] | 蔡莉, 葛宝山, 蔡义茹. 中国转型经济背景下企业创业机会与资源开发行为研究[J]. 管理学季刊, 2019b(2): 44–62, 134. |

| [3] | 刘志阳, 李斌, 陈和午. 企业家精神视角下的社会创业研究[J]. 管理世界, 2018(11): 171–173. |

| [4] | 刘志阳, 庄欣荷, 李斌. 地理范围、注意力分配与社会企业使命偏离[J]. 经济管理, 2019(8): 73–90. |

| [5] | 陶秋燕, 高腾飞. 社会创新: 源起、研究脉络与理论框架[J]. 外国经济与管理, 2019(6): 85–104. |

| [6] | Akemu O, Whiteman G, Kennedy S. Social enterprise emergence from social movement activism: The fairphone case[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(5): 846–877. |

| [7] | Amit R, Han X. Value creation through novel resource configurations in a digitally enabled world[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(3): 228–242. |

| [8] | Amit R, Zott C. Crafting business architecture: The antecedents of business model design[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2015, 9(4): 331–350. |

| [9] | André K, Pache A C. From caring entrepreneur to caring enterprise: Addressing the ethical challenges of scaling up social enterprises[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 133(4): 659–675. |

| [10] | Autio E, Nambisan S, Thomas L D W, et al. Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 72–95. |

| [11] | Bacq S, Eddleston K A. A resource-based view of social entrepreneurship: How stewardship culture benefits scale of social impact[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 152(3): 589–611. |

| [12] | Battilana J, Sengul M, Pache A C, et al. Harnessing productive tensions in hybrid organizations: The case of work integration social enterprises[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(6): 1658–1685. |

| [13] | Bavdaz A. Past and recent conceptualisations of sociomateriality and its features: Review[J]. Athens Journal of Social Sciences, 2018, 5(1): 51–78. |

| [14] | Calton J M, Werhane P H, Hartman L P, et al. Building partnerships to create social and economic value at the base of the global development pyramid[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 117(4): 721–733. |

| [15] | de Moraes J A, de Andrade E B. Who are the citizens of the digital citizenship[J]. International Review of Information Ethics, 2015, 23: 4–19. |

| [16] | Dees J G. A tale of two cultures: Charity, problem solving, and the future of social entrepreneurship[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 111(3): 321–334. |

| [17] | Dutton W H, Blank G. Cultures on the Internet[J]. InterMedia, Winter, 2014, 42(4-5): 55–57. |

| [18] | Ebrahim A, Battilana J, Mair J. The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 2014, 34: 81–100. |

| [19] | Gopalkrishnan S S. A new resource for social entrepreneurs: Technology[J]. American Journal of Management, 2013, 13(1): 66–78. |

| [20] | Grund T, Waloszek C, Helbing D. How natural selection can create both self-and other-regarding preferences and networked minds[J]. Scientific Reports, 2013, 3(1): 1480. |

| [21] | Hanseth O, Lyytinen K. Design theory for dynamic complexity in information infrastructures: The case of building internet[J]. Journal of Information Technology, 2010, 25(1): 1–19. |

| [22] | Hermsen S, Frost J, Renes R J, et al. Using feedback through digital technology to disrupt and change habitual behavior: A critical review of current literature[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 57: 61–74. |

| [23] | Hinings B, Gegenhuber T, Greenwood R. Digital innovation and transformation: An institutional perspective[J]. Information and Organization, 2018, 28(1): 52–61. |

| [24] | Hockerts K, Wüstenhagen R. Greening goliaths versus emerging davids — theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2010, 25(5): 481–492. |

| [25] | Hockerts K. Determinants of social entrepreneurial intentions[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(1): 105–130. |

| [26] | Hsieh Y J, Wu Y J. Entrepreneurship through the platform strategy in the digital era: Insights and research opportunities[J]. Computers in Human Behavior, 2019, 95: 315–323. |

| [27] | Iansiti M, Levien R. Strategy as ecology[J]. Harvard business review, 2004, 82(3): 68–78, 126. |

| [28] | Isin E, Ruppert E. Being digital citizens[M]. Rowman & Littlefield International, 2015. |

| [29] | Kistruck G M, Beamish P W. The interplay of form, structure, and embeddedness in social intrapreneurship[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2010, 34(4): 735–761. |

| [30] | Ko W W, Liu G. Understanding the process of knowledge spillovers: Learning to become social enterprises[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2015, 9(3): 263–285. |

| [31] | Kraus S, Niemand T, Halberstadt J, et al. Social entrepreneurship orientation: Development of a measurement scale[J]. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2017, 23(6): 977–997. |

| [32] | Lezaun J, Soneryd L. Consulting citizens: Technologies of elicitation and the mobility of publics[J]. Public Understanding of Science, 2007, 16(3): 279–297. |

| [33] | Li L, Su F, Zhang W, et al. Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective[J]. Information Systems Journal, 2018, 28(6): 1129–1157. |

| [34] | Mair J, Sharma S. Performance measurement and social entrepreneurship[M]. Social entrepreneurship and social business. Gabler Verlag, 2012: 175-189. |

| [35] | Marres N. The redistribution of methods: On intervention in digital social research, broadly conceived[J]. The Sociological Review, 2012, 60(S1): 139–165. |

| [36] | Miller T L, Grimes M G, McMullen J S, et al. Venturing for others with heart and head: How compassion encourages social entrepreneurship[J]. Academy of Management Review, 2012, 37(4): 616–640. |

| [37] | Mossberger K, Tolbert C J, McNeal R S. Digital citizenship: The Internet, society, and participation[M]. Cambridge: MIT Press. 2007. |

| [38] | Muafi M. Green IT empowerment, social capital, creativity and innovation: A case study of creative city, Bantul, Yogyakarta, Indonesia[J]. Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, 8(3): 719–737. |

| [39] | Nambisan S, Sawhney M. Orchestration processes in network-centric innovation: Evidence from the field[J]. Academy of management perspectives, 2011, 25(3): 40–57. |

| [40] | Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029–1055. |

| [41] | Nambisan S. Architecture vs. ecosystem perspectives: Reflections on digital innovation[J]. Information and Organization, 2018, 28(2): 104–106. |

| [42] | Nambisan S, Wright M, Feldman M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes[J]. Research Policy, 2019, 48(8): 103773. |

| [43] | Orlikowski W J. Sociomaterial practices: Exploring technology at work[J]. Organization Studies, 2007, 28(9): 1435–1448. |

| [44] | Orlikowski W J, Scott S V. Sociomateriality: Challenging the separation of technology, work and organization[J]. The Academy of Management Annals, 2008, 2(1): 433–474. |

| [45] | Pache A C, Santos F. Inside the hybrid organization: Selective coupling as a response to competing institutional logics[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(4): 972–1001. |

| [46] | Poortinga W. Community resilience and health: The role of bonding, bridging, and linking aspects of social capital[J]. Health & place, 2012, 18(2): 286–295. |

| [47] | Priem R L. A consumer perspective on value creation[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 219–235. |

| [48] | Saebi T, Foss N J, Linder S. Social entrepreneurship research: Past achievements and future promises[J]. Journal of Management, 2019, 45(1): 70–95. |

| [49] | Santos F M. A positive theory of social entrepreneurship[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 111(3): 335–351. |

| [50] | Schradie J. The digital production gap: The digital divide and Web 2.0 collide[J]. Poetics, 2011, 39(2): 145–168. |

| [51] | Srinivasan A, Venkatraman N. Entrepreneurship in digital platforms: A network-centric view[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 54–71. |

| [52] | Steininger D M. Linking information systems and entrepreneurship: A review and agenda for IT‐associated and digital entrepreneurship research[J]. Information Systems Journal, 2019, 29(2): 363–407. |

| [53] | Sussan F, Acs Z J. The digital entrepreneurial ecosystem[J]. Small Business Economics, 2017, 49(1): 55–73. |

| [54] | Symon G, Whiting R. The sociomaterial negotiation of social entrepreneurs’ meaningful work[J]. Journal of Management Studies, 2019, 56(3): 655–684. |

| [55] | Tilson D, Lyytinen K, Sørensen C. Research commentary—Digital infrastructures: The missing IS research agenda[J]. Information systems research, 2010, 21(4): 748–759. |

| [56] | Tiwana A, Konsynski B, Bush A A. Research commentary: Platform evolution: Coevolution of platform architecture, governance, and environmental dynamics[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 675–687. |

| [57] | Yoo Y, Henfridsson O, Lyytinen K. Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724–735. |

| [58] | Young D R, Lecy J D. Defining the universe of social enterprise: Competing metaphors[J]. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2014, 25(5): 1307–1332. |

| [59] | Zahra S A, Gedajlovic E, Neubaum D O, et al. A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges[J]. Journal of Business Venturing, 2009, 24(5): 519–532. |