2019第41卷第12期

Stephen Hymer是现代跨国企业理论的开创者。在Hymer(1976,1960)的代表性著作《国内企业的国际经营:对外直接投资研究》发表之前,解释企业对外直接投资(foreign direct investment,FDI)行为的理论是以要素禀赋理论为核心的国际贸易理论。这一理论认为,企业对外直接投资行为是由要素禀赋所决定的,资本短缺的国家利率高,资本充足的国家利率低,资本会由资本充足的国家流向资本短缺的国家。Hymer通过对美国跨国企业的研究发现,美国跨国企业通常集中在少数行业,这些行业对利率并不敏感,而且绝大多数跨国企业会在东道国资本市场进行融资。这说明从资本套利的视角解释跨国企业的对外直接投资行为存在严重缺陷,需要建立新的理论以更好地解释正在蓬勃兴起的跨国企业对外直接投资现象。Hymer提出,跨国企业(multinational enterprise,MNE)存在的必要和充分条件是它拥有“企业特定优势”(firm specific advantage,FSA)或称“垄断优势”(monopolistic advantage),这些特定优势来源于卓越的生产技术、投入品市场的不完善以及先发优势。企业正是由于拥有这种特定优势,才能克服外来者负债(liability of foreignness),战胜东道国本土企业,从而在跨国经营中获取利润。Hymer的这一深刻见解成为跨国企业新的理论范式产生的基础。尽管历经时代的变迁,这一思想的光芒依然能够穿透重重迷雾,指引着理论发展的方向。

Hymer在跨国企业内部化理论的形成上也具有开创性的贡献。Hymer(1976,1960)特别关注企业内部利用其特定优势或垄断优势较之于通过市场来利用这些优势为什么更为有益的问题。Hymer认为,结构性的市场失灵使得企业内部化利用其垄断优势比市场交易更为有利,企业的内部化就是对市场的替代。因此,Hymer是最早将Coase(1937)的交易成本经济学(transaction cost economics,TCE)应用于跨国企业分析的学者。随后,来自英国里丁大学(University of Reading)被称之为“里丁学派”(Reading school)的学者,如Buckley和Casson(1976,2009)、Rugman(1981)、Hennart(1982)等,将内部化理论推向深化并不断发扬光大。“里丁学派”的内部化理论虽然同样将Coase(1937)的交易成本经济学扩展至对跨国企业的分析,但与Hymer(1976,1960)、Kindleberger(1969)和Caves(1971,1982)等人将理论的中心集中于最终产品市场不完善不同,“里丁学派”的内部化理论将中间产品市场的内部化作为核心来解释FDI(对外直接投资)和跨国企业的存在。所谓中间产品主要指以知识为基础的产品,例如技术、生产诀窍、品牌等无形资产。中间产品市场的不完善主要源于知识等中间产品定价的困难性、期货市场的缺乏以及买者和卖者信息不对称等问题。这一理论的核心观点是,跨国企业的存在不是因为Hymer(1976,1960)所强调的垄断优势导致的进入壁垒和消费者开发,而是因为它的效率特性,即它通过内部组织替代不完善的外部市场可以降低交易成本,特别是在以知识为基础的中间产品跨国转移的情境之下。为了凸显内部化理论在跨国企业理论中的中心地位,Rugman(1981)将内部化理论称为跨国企业的一般理论。

继内部化理论之后,“里丁学派”的代表性人物Dunning(1977,1988,1998)提出了著名的折衷范式(eclectic paradigm)或OLI(ownership–location–internalization)范式。Dunning之所以使用“折衷”一词,目的是要整合各种经济理论和对外直接投资理论,融众说于一炉,形成一个识别和评价影响企业国际生产活动因素的整体框架。Dunning(1977)认为,企业要成功地开展跨国经营,首先必须拥有某些特定优势,这些优势通常被称为竞争优势或垄断优势,Dunning将之称为所有权优势(ownership advantage)。企业只有拥有这些优势才能补偿海外经营的成本,与东道国本土企业和潜在的竞争者开展有效竞争。其次,企业在跨国利用其拥有的所有权优势时,通过组织内部的转移比向市场交易方出售这些优势更为有利。因为跨国企业认识到利用国际市场来交易自己的中间产品或服务并不是最佳选择,而内部化可以节约交易成本。Dunning将之称为内部化优势(internalization advantage)。第三,区位优势(location advantage)反映了国家的特定优势,例如在自然资源、生产要素和需求条件等方面一些国家比另外一些国家更有优势。区位优势还包括文化、法律、政治和更为广泛的企业运营其中的制度环境。它使得一些国家比另一些国家更具吸引力。相对于Hymer–Kindleberger–Caves的方法,Dunning更加关注与FDI过程相关的管理问题,特别是在出口、许可证交易与FDI等可替代模式的复杂取舍方面。尽管折衷范式逐渐成为跨国企业研究领域的主导范式,但对这一范式的批评依然十分严厉,例如,Itaki(1991)指出,折衷范式中的O(所有权优势)和I(内部化优势)是相互交叉的,而非独立参数,将两者分离开来是不合适的。

几乎在同一时期,北欧乌普萨拉学派(Uppsala school)提出了乌普萨拉模型(Uppsala model),又称国际化过程模型或IP模型(internationalization process model)。乌普萨拉模型以斯堪的纳维亚国家企业的国际化行为为研究对象,借鉴Cyert和March(1963)、Aharoni(1966)等人的经典著作,提出国际化是一个累积的、路径依赖的过程,企业的国际扩张是其过去的国际化经验和知识基础的函数(Johanson和Wiedersheim,1975;Johanson和Vahlne ,1977,2009)。乌普萨拉模型认为,没有或只有很少国际化经验的企业进入国际市场的典型方式是出口,之后才会建立海外销售子公司,最后在国外投资建立生产设施。国际化过程的驱动力量是“经验性的市场知识”(experiential market knowledge)(Johanson和Vahlne,1990)。Johanson和Vahlne(1977)还引入了“心理距离”(psychic distance)的概念。心理距离是指企业对于海外市场特征的不确定性程度。按照心理距离的概念,企业的国际扩张会采取渐进的方式,企业会首先进入相对熟悉的海外市场(如地理、文化、制度相近),通过经验的积累,逐渐进入心理或文化距离更大的国家。乌普萨拉模型获得了众多的实证支持,许多实证研究显示,跨国企业的海外经验水平直接影响其国际市场进入模式的选择(Loree和Guisinger,1995;Li,1994)。然而,国际新创企业(international new venture)或天生全球化企业(born global)现象的出现对乌普萨拉模型提出了挑战(Oviatt和McDougall,1994;Knight和Cavusgil,2004)。国际新创企业或天生全球化企业是指在建立或创业初期就有相当比例的收入来自国际市场的企业(Knight和Cavusgil,2004)。这些企业的显著特征是集中在技术密集型产业,其竞争优势通常基于拥有独特的技术或诀窍(Autio等,2011)。它们通常聚焦于利基市场,采取主动的国际战略,利用网络关系和全球资源加速国际化,同时进入多个国家市场(Coviello,2006;O’Gorman和Evers,2011;Andersson等,2018)。

随着跨国企业研究的不断深化,跨国企业的决策和组织问题受到了越来越多的关注,其中,国际市场进入模式、海外投资区位选择、跨国企业战略、母子公司关系以及跨国企业组织结构等方面的研究被置于重要地位,涌现出了一批具有深刻见解的研究成果。进入21世纪,新兴市场跨国企业的迅猛发展成为一种独特现象,引起了学术界的极大兴趣(Aguilera等,2017;Luo和Bu,2018;Estrin等,2018)。由于缺乏领先的技术和强大的品牌,加之国内制度环境的缺陷,新兴市场跨国企业的行为很难在主流的跨国企业理论中找到合理的解释,迫切需要进行理论创新。Luo和Tung(2007)从跳板视角(springboard perspective)来解释新兴市场企业快速国际化的悖论。跳板视角认为,新兴市场企业采取跨国并购等方式快速国际化,是为了克服由于母国制度和市场条件所导致的自身资源基础的不足。然而,一个尖锐的问题依然存在:新兴市场跨国企业缺乏典型的与跨国经营成功相关的资源和能力,那么,它们的优势从何而来呢?Mathews(2006)提出LLL(linkage–leverage–learning)框架试图解释新兴市场企业竞争优势的来源问题。LLL框架认为,新兴市场跨国企业能够与在位的跨国企业进行竞争,是由于它们能够与外部企业建立连接进而获取有价值的资源,而且,通过重复,这种连接会被有效利用并被不断加强,从而使新兴市场跨国企业学习和掌握了更有效率地开展此类活动的方法。正是这种优异的网络连接能力,使新兴市场跨国企业获得了最初的竞争优势并为它们成功地开展跨国经营提供了可能。

本文将以Hymer(1976,1960)的开创性成果为起点,对Hymer以来跨国企业研究的基本轨迹进行系统回顾,力求勾勒出跨国企业研究的整体图景。本文的余下部分结构如下:首先,本文将遵循理论发展的时间顺序,依次对内部化理论、折衷范式、乌普萨拉模型、国际新创企业与天生全球化企业等主要理论流派进行细致分析,厘清其演变脉络及其主要观点。这一线索可以清晰地显示跨国企业理论成为一个独立的理论体系的内在逻辑,以及由宏观向微观转化的过程。其次,本文将对跨国企业决策和组织方面的研究进展进行系统梳理,主要包括进入模式、区位选择、跨国企业战略、跨国企业组织与母子公司关系等核心主题。对这些核心主题的研究既涉及对上述跨国企业理论的检验和扩展,也涉及将其他相关理论引入到跨国企业研究领域,例如,资源基础观、制度理论、委托代理理论和网络理论。本文将对这些核心议题的研究视作跨国企业理论的扩展与深化。如果说前面的跨国企业理论的演变脉络主要关注跨国企业为什么存在以及如何建立的问题,那么,对这些核心议题的研究则是要解释跨国企业是如何进行经营决策和如何组织的。第三,本文将新兴市场跨国企业的兴起作为一个相对独立的主题专门展开分析,这不仅是因为该主题与中国企业的国际化息息相关,而且是因为新兴市场跨国企业是不同于传统跨国企业的新物种,它既代表着一股新兴的力量,也代表着理论发展的新方向。当这些曾经处于边缘的企业开始走向舞台的中央时,解释这一现象的逻辑也随之发生了变化。最后,本文将对自Hymer以来跨国企业研究的基本轨迹进行总结提炼,并指出未来研究的方向。

二、内部化理论的发展内部化理论将Coase(1937)的交易成本经济学应用于对跨国企业的分析,它将跨国经营中看似不相关的方面,比如技术转移和半成品的国际贸易,用一个单一的概念进行解释,即不完善市场的内部化。许多学者对内部化理论的形成做出过贡献,如Hymer(1976,1960)、Rugman(1981)、Hennart(1982)、McManus(1972)、Swedenborg(1979)等,但具有里程碑意义的作品是Buckley和Casson(1976)出版的《跨国企业的未来》一书。内部化理论是沿着Hymer(1976,1960)提出的核心概念向前推进的,在市场不完全的情况下,企业内部如何利用其特定优势(FSA)更为有益。

(一)内部化理论的起源与基本构成要件

内部化理论起源于20世纪70年代对跨国企业政策的争论。当时要解释的一个主要挑战是为什么来自美国的跨国企业处于主导地位,而投资主要在欧洲?为什么这些跨国企业集中在高技术或营销密集型行业?这一争论的主要目标是要开发跨国企业的一般理论,用以解释在不同时期和不同环境下国际商务活动的不同模式是如何出现的。这一理论将以正式模型表示,其中国际商务活动受一系列因素控制,包括技术水平、产品复杂性、地理和文化距离、知识产权和政治风险。

内部化理论的形成整合了Coase(1937)的企业理论与国际贸易和经济地理学的标准模型(Ohlin,1933;Weber,1929)。Coase(1937)的企业理论未能讨论企业跨越国界所面临的复杂性,而国际贸易和经济地理学的标准模型(Ohlin,1933;Weber,1929)则忽略了企业的所有权优势。因而,需要有效地整合这两方面的理论,以解释跨国企业的形成。国际商务系统被视为由中间产品流连接的生产设施网络,这些设施的所有权是由来自Coase(1937)的内部化理论解释的,而它们的区位是用比较优势和贸易来解释的。Coase(1937)对于内部化的分析集中在行业和企业层面,主要关注最终产品市场。最终产品市场是公司的外部市场,在这里,企业通过竞争向客户销售产品。而中间产品市场则不同,企业可以将其内部化,以提升对生产过程的协调。不同的企业有不同的边界,在这些边界上,企业之间通过界面相互联系。跨国企业内部化理论的关键是认识到技术诀窍是一种特定类型的中间产品,这种中间产品产生于中央研发设施,之后被世界各地的生产设施所分享。对中间产品进行内部化的企业将发展海外子公司网络,而没有对中间产品进行内部化的企业则发展独立的特许、加盟和分包商网络。企业可能会在不同的市场采取不同的策略。

跨国企业被定义为在两个或更多国家开展经营活动的企业。内部化理论对跨国企业的分析基于以下三个相互作用的原则:其一,企业的边界设定在市场进一步内部化的收益刚好抵消成本的边际之上;其二,企业为每项活动寻找成本最低的区位,并将其与其他活动的联系考虑在内;其三,企业的盈利能力及其增长动力是基于研发的持续创新过程。在这种背景下,创新被广义地解释,不仅包括技术,还包括新产品、新业务方法和新知识的其他商业应用(Buckley和Casson,1976)。具有创新能力的企业可以在世界范围追求利润最大化,为了克服中间产品市场不完善导致的高昂交易成本,企业将之前通过市场机制连接的活动纳入到共同的所有权和控制之下,即外部市场的内部化。当这种内部化跨越国家边界,跨国企业就产生了。

将内部化与区位效应结合起来有助于解释跨国企业在特定市场的分工。例如出口与当地服务之间的分工主要是由区位经济性所导致的。受区域价格差异和贸易壁垒影响的最低成本区位在很大程度上决定了出口服务市场的比例。然而,市场内部化会对这一模式进行修改,因为市场内部化不仅能够影响任何一个阶段的最低成本区位,而且通过内部化之后的跨国企业拥有自己的战略,这与市场力量的作用机制显著不同。因此,为最终市场提供服务的决策问题与企业内部市场的性质和所有权密不可分,它由内部化的成本和收益所决定。所以,跨国企业可以视作相互依存活动的复合体,由知识流和中间产品联系在一起,通过企业“内部市场”的信息流来协调。这完全背离了新古典经济学的观点。新古典经济学认为企业是一个完全致力于生产的单一“黑箱”,其投入和产出与简单的生产函数相关。内部化理论强调劳动的内部分工,涉及各种专业化的职能,不仅包括生产,还包括营销和研发。

内部化理论的一个重要基础是理性行为(rational action)。当预期收益超过预期成本时,理性主体将会对市场进行内部化。追求利润的企业管理者将内部化中间产品市场,直至内部化的收益与成本达到均衡。Buckley和Casson(1976)主要关注特定类型的前向整合,即从研发到生产的前向整合。这反映了内部化理论将知识视作企业内部关键中间产品流的观点,而大多数标准的新古典经济理论却忽略了作为无形资产的知识的作用。来自知识内部化的收益可能是巨大的,其根源在于“不对称信息”(asymmetric information)。“买方不确定性”(buyer uncertainty)问题意味着被许可方不愿意为可能存在缺陷的技术付款。许可人可以通过向潜在被许可人提供详细证据来提高他们出售技术的价格,但这相当于在签订任何合同之前就与被许可人分享知识。除非他们持有知识专利,否则被许可人可以免费利用这些知识。如果授予专利权,被许可人可能会将该知识出售给与许可人竞争的第三方,或者可能对该技术进行一些改进并以自己的名义对其申请专利,从而使原有的技术过时。这一问题是企业对知识进行内部化的主要驱动力量。通过对不同行业知识流的密集程度的对比分析就可以发现,跨国企业主要集中在知识流密集的行业(Buckley和Casson,1976)。

(二)Rugman和Hennart对内部化理论的贡献

1. Rugman的贡献

Alan Rugman是国际商务领域最具影响力的学者之一,他对跨国企业内部化理论的发展做出了重要贡献。与Buckley和Casson(1976)的经典阐述明显不同,Rugman采取了一种以管理为导向聚焦于企业特定优势(firm specific advantages,FSAs)的分析方法。Rugman和Verbeke(1992)认为,FSAs可以在跨国公司网络的任何地方创建,无论是在母公司还是在国外子公司。FSAs可以是区位绑定的(location-bound,LB)或非区位绑定的(non-location bound,NLB)。LB FSAs是指在有限的地理区域可部署和可利用的优势,例如单一国家或有限的一组国家或地区,但这种优势不能在这个区域以外被有效利用。LB FSAs可能包括良好的本地声誉,处于有利位置的零售网络、与国内经济参与者的特殊关系等。相比之下,NLB FSAs代表了可以轻松转移的公司优势,它可以跨越低成本区位,仅仅需要有限的资源再组合就可以进行部署和利用。典型的NLB FSAs包括上游的专利技术知识和下游的品牌名称。Rugman(1981)强调,每一个跨国企业都会掌握一套特殊的FSAs,这使其拥有相对于其他企业的竞争优势。当跨国企业开发出专门的技术或其他企业无法获得的能力并且不能被其他企业复制时,就会出现这些FSAs。这一思想为现代资源基础观(resource based view,RBV)(Prahalad和Hamel,1990;Barney,1991)在十年之后的发展做了充分的铺垫。

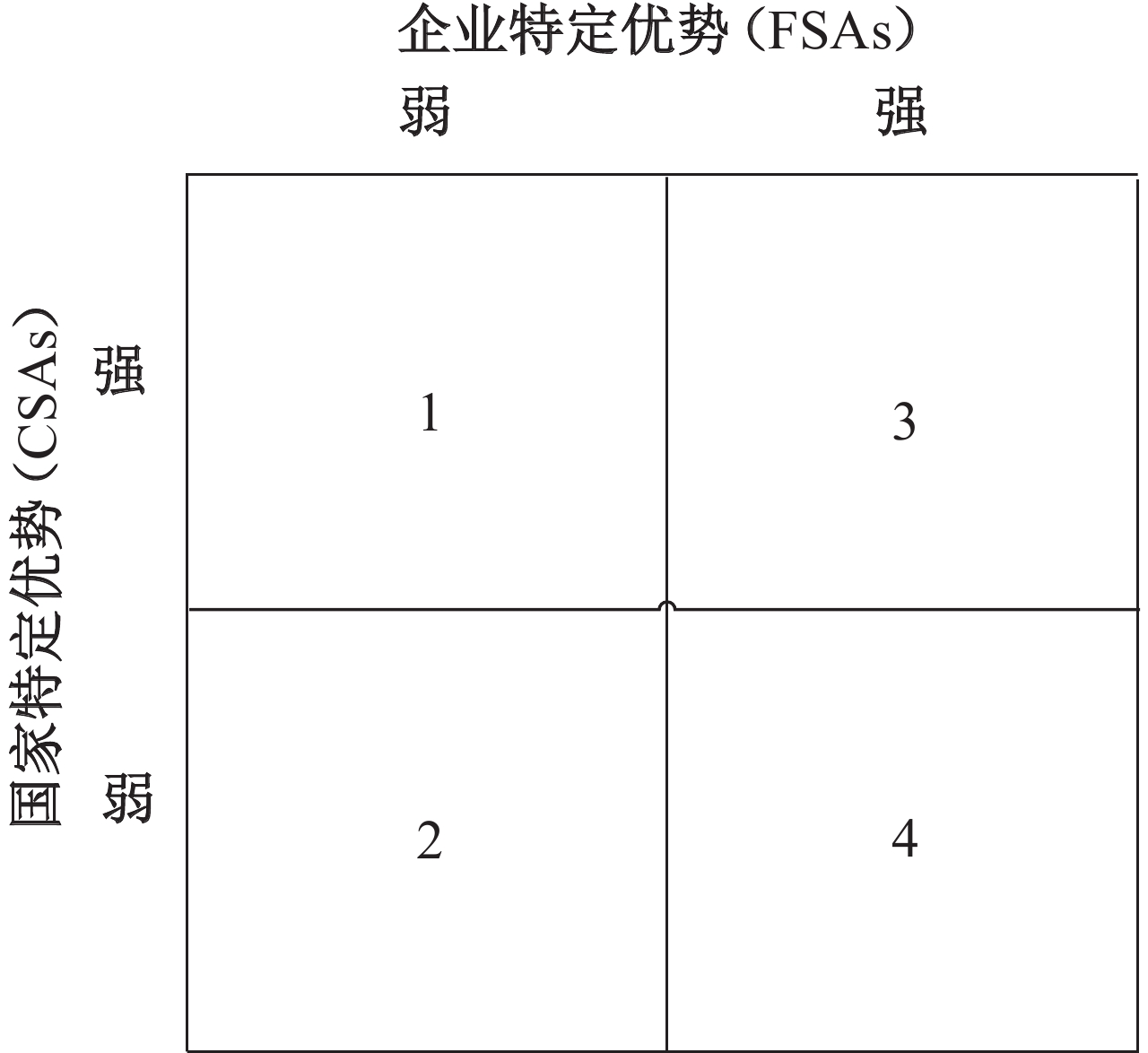

管理FSAs意味着在内部化理论中植入了Penrose(1959)的思想。Rugman(1981)的内部化理论提供了一个关于结构和战略治理问题的TCE和RBV的联合视角。这一思想与Williamson(1981)对TCE的扩展是同时进行的,比Barney(1991)提出的RBV要早得多。更为重要的是,Rugman(1981)的内部化理论通过关注国家特定优势(country specific advantages,CSAs)从一开始就将制度的重要性包含其中。在企业的边界扩展至东道国时,需要以创新的方式将FSAs和CSAs联系起来,这与Teece等(1997)的动态能力方法非常一致,但又不失治理的视角。

Rugman的关键贡献是其著名的FSA/CSA矩阵(Rugman,1981,2006),如图1所示。在这一矩阵中,FSAs被当作管理决策因素,CSAs则作为环境因素。FSA/CSA矩阵可以广泛地用来解释、预测或建立跨国企业国际经营的最佳组织。在单元格1中,仅仅是国家因素决定了跨国企业的国际化,例如由自然资源和低成本劳动力生产驱动的扩张决策。在这个单元格中,跨国企业竞争优势的主要来源是基于资源的,无形资产的所有权不太重要,因为跨国企业关注的是商品型产品,这些产品处于产品生命周期的后期阶段。在单元格2中,企业和国家因素都很薄弱,因此国际化是由错误的决策而不是理性的战略动机造成的。跨国企业失败的国际扩张战略通常可以解释为弱FSAs和弱CSAs的组合。在单元格3中,强FSAs和强CSAs的组合可以产生新的FSAs。跨国企业可以将其NLB FSAs与东道国的特定优势相结合,从而产生新的FSAs。在单元格4中,跨国企业的存在可以从纯粹的资源基础观来解释,因为这些企业只依赖于自己的优势。国家因素不能对这些企业的国际化和国际成功做出贡献。这类企业的特征是拥有有价值的隐性知识,例如营销、品牌和服务。实际上,这种情况几乎不存在,因为企业不是从真空中诞生的。

|

| 图 1 Rugman的FSA/CSA矩阵 |

2. Hennart的贡献

Hennart(1982)发展了一种与Buckley和Casson(1976)、Rugman(1981)略有不同的内部化理论版本。Hennart(1982)提出,企业要进行国际扩张,在国外设立设施必须比出口到国外市场(这需要国内内部化)更有效率,也即是,企业必须发现拥有外国设施是可取的。如果跨国企业能够比市场更有效地组织位于不同国家的经济参与者之间的相互依赖关系,就属于这种情况。这需要满足以下三个条件:第一,相互依存的参与者必须位于不同的国家(否则,只会发生国内经济活动);第二,跨国企业必须是组织这些相互依赖性的最有效的治理体系(否则,只有位于不同国家的国内参与者所涉及的国际贸易,而不是跨国企业);第三,跨国企业在市场中组织这些相互依赖关系所产生的成本(如许可证的情况)必须高于在跨国企业内部组织这些相互依赖关系的成本(Hennart,2009)。

管理相互依赖性(interdependencies)是指(a)获取、(b)重新组合、(c)协调地理上分散的各种资源的生产性使用。这些资源可能涉及专业知识、原材料和组件、营销和分销服务、金融资本等。当企业将这些资源的市场内部化时,就会发生对外直接投资。例如,跨国企业想要在国外利用其企业特定知识,如果这种知识的市场受到高交易成本的影响(Hennart,1982),那么它将选择在内部转移这种知识,而不是将其许可给外国生产商。但是,关于进入模式的最终决策不仅依赖于跨国企业的FSAs,它还在很大程度上依赖于跨国企业从外国参与者那里获取的互补资源(complementary resources)。这些互补资源可以使跨国企业利用其自身的FSAs变得可行和潜在地有利可图。这也正是国际商务活动始终关注管理相互依赖性的内在原因(Hennart,2009)。

三、折衷范式及其扩展Dunning(1977)提出的折衷范式为跨国企业的研究提供了一个统一的框架。折衷范式假定企业的国际活动由三组优势所驱动,即所有权、区位和内部化(OLI)优势。这些优势的配置鼓励或阻止企业的海外扩张,并使之成为跨国企业。折衷范式意在融众说于一炉,其包容性是显而易见的,例如,企业的所有权优势与Hymer(1976,1960)的企业特定优势或垄断优势是一脉相承的;企业的内部化优势主要被交易成本的考虑所驱动,这也可以看作是借鉴了Hymer(1976,1960)和Buckley及Casson(1976)等人的思想。

(一)折衷范式的基本内涵

折衷范式认为,企业通过对外直接投资参与国际生产的倾向取决于三个主要决定因素:第一,它拥有或者能够以更优惠的条件获得资产的程度,而竞争对手或潜在的竞争对手并不具备这样的条件。第二,出售或者出租这些资产是否符合企业利益,以及企业是否应该内部化使用这些资产。第三,将这些资产与外国本土资源而不是本国资源一起利用到何种程度是有利可图的。企业拥有的所有权特定优势越多,将其内部化的诱因就越大;外国而不是本国生产基地的吸引力越大,企业参与国际生产的可能性就越大。

具体地看,折衷范式存在一个基本的逻辑线条。一个供应国内市场的企业拥有多种途径实现增长:它可以横向扩张进入新的产品线,也可以纵向进入新的活动;它可以并购现有的企业,也可以开拓国外市场。当选择最后一条路径(也可能包含一条或多条路径)具有良好的经济意义时,企业就会成为一家国际企业(定义为服务于国外市场的企业)。然而,由于它与本土企业之间存在竞争,它必须拥有额外的所有权优势,以克服服务于不熟悉或遥远市场所导致的成本。

企业的职能是通过生产过程将有价值的投入转变为更有价值的产出。投入有两种。一种是在相同条件下所有企业都可利用的投入。这些投入位于特定的区位,而且只有在这一区位才能使用。这些投入不仅包括李嘉图式禀赋——自然资源、劳动力的种类和市场接近程度,而且包括使用禀赋的法律和商业环境——市场结构、政府立法和政策。在古典和新古典贸易理论中,不同国家之间拥有这些禀赋的差异可以充分解释企业变为国际企业的意愿和能力。但是,由于所有企业,无论它们所有权的国籍如何,都被认为可以完全自由地获取这些禀赋(包括技术),那么,国外生产也就不能获取任何优势。第二种类型的投入是企业自己创建的某种类型的技术和组织技能。这种所有权特定的投入可以采取受法律保护的专利、品牌名称、商标等形式,也可以采取商业垄断的形式,如获取产品生产必需的特定原材料,对特定市场通路的独占地位等。它们也可能来自企业的规模或技术特征,如大规模生产的经济性和盈余创业能力。第二类投入的本质特征是,它们的来源可能与区位特定禀赋有关,但它们的使用并不受此限制。Vernon(1966)的产品生命周期理论即是使用这一方法分析美国的对外直接投资活动。

然而,无论是所有权优势还是区位优势都不能令人满意地解释企业的国际生产行为。所有权优势是解释国际生产的必要但非充分条件,只有当国家和不同国籍的企业之间存在资源禀赋的正确配置时,国际生产才会发生。所有权优势决定了哪些企业将供应特定的外国市场,而区位优势则可以解释企业是通过出口还是当地生产来供应这一市场。但是,为什么企业会选择采取对外直接投资的方式来供应外国市场,而不是将自己的所有权优势出售或特许给当地企业来供应当地市场?这一问题无论是所有权优势还是区位优势都难以进行合理解释。

为什么企业会选择采取自己使用资本、技术和管理技能生产商品的内部化方式,而不是采取特许、管理合同等外部化的市场交易方式来利用自己的所有权优势?原因在于内部化可以避免或利用两个主要的资源配置的外部机制导致的市场不完善:市场或价格机制和公共权力机构干预。市场不完善是因为谈判或交易成本高,相互依赖活动的经济性不能完全获得,以及正在销售的产品或服务的信息不易获得或者获得的成本高。对资源配置的公共干预也可能鼓励企业将其活动内部化。政府有关技术的生产和特许方面的立法,包括专利制度,有差别的税收和汇率政策等,会导致跨国企业采取内部化的方式回避或利用这些法规或政策。将所有权和区位优势内部化的倾向构成了折衷范式的第三条线索,如果没有内部化的优势,许多对外直接投资将被独立买方和卖方之间在合同基础上的国际资源交易所取代。

在Dunning的早期著作中,他认为企业的所有权优势源于本国,其国际化的动机是市场寻求、资源寻求、效率寻求,或其他全球战略考虑(Dunning,1977,1988,1993)。然而,在后来的理论发展中,Dunning和其他学者(例如,Almeida,1996;Cantwell,1995;Dunning和Narula,1995;Kogut和Chang,1991)更加关注寻求知识资产的国际化动机。知识资产寻求本质上意味着所有权优势不一定源自企业的本国,而是可以在国外获得和扩充,从而成为企业国际化的驱动力量。

(二)折衷范式在宏观层面的扩展:投资发展路径(IDP)

作为折衷范式在宏观层面的扩展,Dunning(1981,1986,1988)的投资发展路径(investment development path,IDP)被称为同时解释内向和外向FDI最为合适的理论(Stoian和Filippaios,2008)。IDP假定一国的FDI定位与其经济发展水平(以人均GDP来衡量)存在系统的联系,内向FDI(inward FDI,IFDI)有助于提升国家的区位优势和当地企业的所有权优势,从而在未来促进内向和外向FDI(outward FDI,OFDI)的发展。IDP假定各国倾向于经历五个发展阶段,这些阶段可以根据内向和外向FDI的模式进行分类。这一模式将依赖于折衷范式的三个因素:当地企业的所有权特定优势(O),该国的区位特定优势(L),以及当地企业和外国企业采取内部化(I)跨边界市场的方式将它们的特定所有权优势(O)与区位特定优势(L)相结合的程度(Dunning和Narula,1998)。

第一阶段是前工业化阶段。在这一阶段,最不发达国家将很少有内向或外向投资,因为它没有O或L优势。如果有的话,可能会是以开发自然资源为目的的内向投资。在第二阶段,工业化发展中经济体通过改善区位优势吸引外国直接投资,并可能产生最低的对外直接投资。处于这一阶段的国家开始吸引外来投资,因为它具有一些优势,如自然资源或廉价劳动力,但对外投资仍然很低或可忽略不计,因此,净投资为负。在第三阶段,随着国家技术能力的提高和国内市场的扩大,该国吸引了大量的外国直接投资,并在其创新和国际专业化的基础上产生对外直接投资。在这一阶段,本国企业达到了一定的技术能力水平,足以在国内市场上与外国投资者竞争,并且它们的外国投资随着其竞争力的提高而增加。此阶段,该国的IFDI增长率开始下降,而OFDI增长速度加快,但净投资仍为负数。在第四阶段,该国的大多数国内公司不仅在国内市场而且在国外市场上能够有效地与外国公司竞争。此阶段,该国的对外投资增长率高于对内投资增长率,对外投资达到或超过对内投资,净投资变为正数。第五阶段是发达经济体。在此阶段,该国的内外直接投资水平都非常高,内向投资和外向投资大致相等,对外直接投资净额在零附近振荡。在此模型中,阶段1—3与发展经济体相关,阶段4—5与发达经济体相关。然而,某些新兴经济体已经跨越了这种发展路径,产生了比这一路径预测的更多的外向直接投资(Stoian,2013)。

四、乌普萨拉模型的演变Johanson和Vahlne(1977)提出的乌普萨拉模型(又称国际化过程模型或IP模型)是国际商务研究中最具影响力的模型之一,该模型为国际商务学者提供了一个解释商业国际化过程的简约框架。当时,该领域仍然以宏观经济主题为主导,该模型的提出预示着后来的研究将重点转向分析企业的战略和绩效。在过去的40多年中,乌普萨拉模型已发展成为研究企业国际化进程的主导模型(Welch等,2016)。多年来,Johanson和Vahlne对原始模型进行了一系列修订,通过引入新结构,采用新观点以及纳入其他领域的研究成果来解释国际舞台上公司层面的国际化过程(Johanson和Vahlne,2009;Vahlne和Johanson,2013,2017)。

(一)1977年的模型

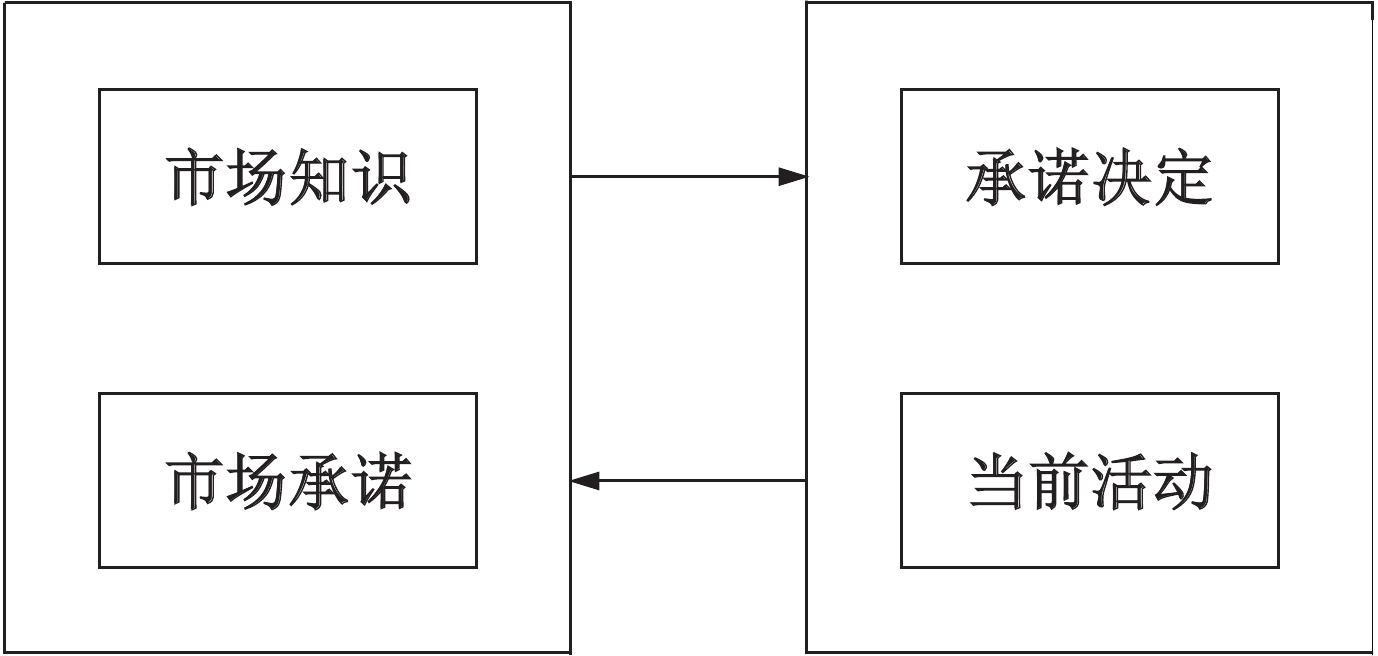

在20世纪70年代中期,乌普萨拉大学商业研究系的研究人员对瑞典企业的国际化活动进行实证观察,结果发现,瑞典企业的国际化行为与当时已经建立的经济学和规范的国际商务文献相矛盾。按照这些文献,企业在进入国际市场时,应基于市场特征和自身资源,分析其成本和风险,然后选择或应该选择最佳的国际市场进入模式。然而,从瑞典国外子公司数据库以及瑞典公司在国际市场上的一系列行业研究中获得的实证观察表明,瑞典公司通常是通过临时出口开始国际化的。随后,它们通过与中介机构(通常是在外国市场的代理商)的交易将其国际市场的进入正式化。通常,随着销售额的增长,它们将用自己的销售组织取代代理商。随着增长的继续,它们开始在国外市场建立制造设施,以克服二战后仍然存在的贸易壁垒。Johanson和Vahlne(1977)将国际化模式的这一维度标记为建立链(establishment chain)。该模式的另一个特点是国际化经常开始于在心理距离方面与国内市场比较接近的外国市场。心理距离被定义为导致理解外国环境比较困难的一些因素。然后,这些公司逐渐进入心理距离更远的外国市场。这个过程起源于外来者负债,这一概念最初是用来解释为什么外国投资者需要拥有企业特定优势来抵消这种负债。心理距离越大,外来者负债就越大。针对现有理论与瑞典企业国际化模式之间的偏差,Johanson和Vahlne(1977)基于Penrose(1966)、Cyert和March(1963)、Aharoni(1966)等人的研究,提出了最初的乌普萨拉模型,如图2所示。

|

| 图 2 乌普萨拉模型 |

1977年的乌普萨拉模型的基本假设是不确定性和有限理性。它还有两种变化机制。首先,企业通过从国外市场运营经验中学习来改变当前活动。其次,它们通过做出的承诺决定来改变它们在国外市场的地位。承诺被定义为投资规模与其不灵活程度的乘积。虽然对设备的大量投资并不一定代表强有力的承诺,但坚定不移地致力于满足客户的需求则能表明这种承诺。经验建立了企业的市场知识,而知识体系会影响有关承诺水平和随后从中产生的活动的决策,这会导致下一级的承诺,从而产生更多的学习。因此,该模型是动态的。

乌普萨拉模型的关键假设是,缺乏对外国市场和外国业务的了解是国际业务发展最重要的障碍。知识差距,即企业所拥有的知识与在新市场中成功运营所需要的知识之间的差距,导致跨国企业面临外来者负债,这会增加在国外经营的风险。然而,企业可以获得经验知识,这些经验知识将作为国际化过程中的一个驱动力量。经验知识是关键的知识,这种干中学的知识主要从国外经营中获得。因此,国际化是一个学习过程或知识积累的过程,即学习和积累知识构成了乌普萨拉模型的核心。

乌普萨拉模型引起了学术界对企业国际化行为的关注。大量的实证研究支持乌普萨拉模型的基本观点和概念。Arauxjo和Rezende(2003)、Eriksson等(1997)有关路径依赖的研究,Hadjikhani和Johanson(1999)有关无形承诺的研究,Malhotra和Hinings(2010)关于渐进式多样化的研究,以及Pedersen和Petersen(1998)、Ghauri和Park(2012)关于知识适用性的研究,都支持国际化承诺路径的渐进性。经验学习逐渐成为企业国际化研究中的关键概念。但也有学者对乌普萨拉模型的解释力表示质疑。一些研究人员表示,企业可以在不遵循路径依赖的情况下进行大规模投资,即“天生全球化”(Chetty和Campbell-Hunt,2004;Lin和Chaney,2007)或快速国际化(Casillas和Acedo,2013),这与乌普萨拉模型所强调的知识与承诺之间的关系并不相符。一些学者指出,企业的退出行为(Dixit和Chintagunta,2007)、无知行为或不可预测的变化(Ashton等,2003;Parsons,2007)等行为中存在不规则或非渐进的行为,这也是乌普萨拉模型不能明确解释的行为。这些批评引发了理论观点的碰撞,促进了乌普萨拉模型的改进。

(二)对乌普萨拉模型的三次修订

Johanson和Vahlne分别于2009年、2013年和2017年对原始乌普萨拉模型进行了修订(Johanson和Vahlne,2009;Vahlne和Johanson,2013,2017)。2009年和2013年的修订从国际商务领域的内部和外部的视角将乌普萨拉模型从销售产品的早期阶段扩展到全球运营的跨国企业;2017年的修订则基于现实的假设,对跨国业务企业(multinational business enterprise,MBE)的演进提供了一个动态和整体的解释。

在2009年模型中,焦点的状态变量是机会识别和网络位置。机会识别被认为是最重要的元素。识别机会的能力不仅对于创业过程至关重要,而且对于企业进入外国市场和网络也是必不可少的。与企业直接和间接相关的网络位置是2009年模型的核心,该模型提出在网络中追求国际化。对于那些尚未在潜在东道国拥有自己的运营和网络的公司而言,此类网络尤为重要。在此模型中,承诺决定是指对网络的承诺,而不是早期版本模型中对外国市场的承诺。这种对网络的关注强调网络中的局中人(insidership)是成功国际化所必需的,因此,需要将注意力从外来者负债转向局外人负债(liability of outsidership)。

为了克服局外人负债,企业需要学习和积累知识。更具体地说,局外人的克服可以通过体验式直接学习,即通过自己的经验学习,以及体验式间接学习,即从他人的经验中学习。学习他人的经验,不仅包括早期版本模型中模仿竞争对手,或通过收购另一家企业,或利用网络合作伙伴的知识,而且包括从跨国企业内部来源间接学习的可能性,因为子公司可以向跨国企业的其他单位学习。与早期版本的乌普萨拉模型的明显区别在于,2009年模型明确承认跨国企业内不同单位之间知识的分散和不平衡分布。

2013版的模型进一步探讨了网络和网络协调的作用。变化变量被定义为资源的重新配置和协调系统的重新设计。根据企业的网络观,它包括内部和外部配置和协调系统。相应地,学习、创造机会和建立信任被概念化为组织间的过程。此外,2013版的模型更明确地借鉴了动态能力概念(Teece等,1997)。Vahlne和Johanson(2013)认为,动态能力经由组织流程来利用,并且通过这些流程来开发,发展这种能力的主要机制是学习和经验过程。组织资源重新配置和协调过程支撑着动态能力,这是乌普萨拉模型的状态和变化变量之间动态相互作用的重要部分。

2017版的模型继续围绕状态和变化变量进行调整,并将重点转向了后者,即承诺和知识积累。Vahlne和Johanson(2017)提出了变化发生的两个起点:第一个涉及资源承诺或取消资源承诺的间歇性决策过程;第二个涉及通过学习、创造和信任建立的持续知识开发过程。该模型回应了早期模型对经验知识的强调,认为知识的发展过程是持续发生的,从而改变状态变量,即能力和绩效。资源承诺或取消资源承诺的间歇性管理决策以及持续的知识发展通过它们对状态变量的影响而相互影响。该模型进一步强调,学习是基于过去的经验,并且在所有内部和外部网络单元的风险、不确定性和部分无知的条件下发生。因此,该模型设想,国际化将受到许多突发事件的影响,从而无法事先确定结果。

五、国际新创企业与天生全球化企业有关新创企业早期国际化的研究在过去二十多年中得到了极大的发展。这些企业通常被称为国际新创企业(international new venture,INV)或天生全球化企业(born global,BG),它们的国际化行为与渐进国际化的中小企业明显不同。其中,两篇有影响力的文章已被授予JIBS(Journal of International Business Studies)十年奖,即Oviatt和McDougall(1994)以及Knight和Cavusgil(2004)。这两篇文章都提出需要新的理论来解释“早期国际化”现象。这些论文分别发展了国际新创企业(INV)和天生全球化企业(BG)的概念,并激发了对早期国际化企业的热烈讨论。

(一)国际新创企业与天生全球化企业的定义

自20世纪80年代后期以来,作为一种新的和不断增长的现象,一些初创企业从一开始就涉及国际业务。这些初创企业经常在几大洲筹集资金,制造和销售产品,特别是在先进技术行业,许多刚建立的企业已经全球化了。Oviatt和McDougall(1994)将国际新创企业定义为从一开始就寻求在多个国家使用资源和销售产品以建立显著竞争优势的商业组织。这些初创企业的显著特征是它们的起源是国际性的,它们在不止一个国家表现出可观察的和重要的资源承诺(例如材料、人员、融资、时间)。这里的重点是企业成为国际企业时的年龄,而不是它们的规模。与那些逐渐从国内企业发展到跨国企业的组织形成鲜明对比的是,这些新创企业始于积极的国际战略。但是,它们不一定拥有外国资产;换句话说,外国直接投资不是必需的。可以采取战略联盟的形式利用外国资源,例如制造能力或市场营销等。因此,国际新创企业的定义涉及价值增值,而非拥有的资产。

“born global”(天生全球化企业)一词最早由麦肯锡公司提出,用于研究澳大利亚的早期国际化企业(McKinsey和Company,1993;Rennie,1993)。Knight和Cavusgil(2004)将天生全球化企业定义为从其成立或接近其成立开始,寻求从国际市场产品销售中获得相当大比例收入的初创企业。天生全球化企业与国际新创企业的概念比较相似,但在某些方面有所不同。Knight和Cavusgil(2004)的定义更加强调早期和快速国际化的企业,包括:(1)年轻公司;(2)以企业为分析单位;(3)主要通过出口实现国际化。作为年轻的、资源贫乏的企业,大多数天生全球化企业都将出口作为其主要的国际进入模式。Oviatt和McDougall的定义可能包括:(1)在年长的老牌跨国公司中推出的年轻的国际化企业和新创企业;(2)一系列价值链活动,例如国外制造;(3)各种进入策略,包括外国直接投资(FDI)。虽然“天生全球化企业”的概念更令人回味,但“国际新创企业”的概念在某些方面更为准确,因为很少有早期国际化企业发展出了“全球”足迹;相反,它们将出口活动限制在有限的地理范围。

(二)国际新创企业与天生全球化企业研究的主题

尽管许多研究讨论INV和BG,但早期国际化的前因仍然是学者们争论的主题。研究发现,几个前因因素可以解释早期国际化和对国际市场的快速承诺,但结果在某种程度上尚无定论。一些学者强调,企业外部的环境因素推动了早期国际化,包括国际市场的自由化、信息和通信技术的进步以及互联网的出现(Rialp等,2005)。国内市场的规模,国外市场可利用的机会,竞争企业的国际化程度,以及企业所在行业的增长和全球一体化,都似乎诱发或影响早期国际化(Fan和Phan,2007)。在企业内部因素方面,一些学者将重点转向检验INV和BG的特征,包括企业创始人及其为国际化带来的资源。研究发现,创始人具有冒险倾向并主动进行国际化,以及具有丰富的、先前的国际商务经验,对于早期国际化有重要影响(Acedo和Jones,2007)。从创业文献中汲取灵感的学者强调内部因素,例如企业家态度的重要性。他们发现,企业家是否认为外国市场有风险或有利可图,对于形成公司层面的决策,包括何时进行国际化,具有重要影响(Gil-Pechuan等,2013)。这一研究流派在INV和BG的研究方面经常处于主导地位(Verbeke和Ciravegna,2018)。

随着文献的发展,学者们开始采用更强大的理论框架来检验INV和BG。许多学者强调组织资源和能力在促进企业早期国际化和卓越绩效方面的作用(Oviatt和McDougall,2005b)。一些学者强调网络关系、联盟和其他社会资本在早期国际化和国际绩效中的作用。McDougall和Oviatt(2000)强调在公司国内市场之外发现和追求机会以追求竞争优势。一些研究探索机会的识别和利用,认为管理者在国际市场中感知、识别和利用机会的能力对于早期国际化和绩效非常重要(Chandra等,2012)。Di Gregorio等(2008)认为,国际化的创业者不仅应该寻找外国市场机会,还应该寻找有形和无形资源,并以新颖、创新的方式将它们结合起来。

六、国际市场进入模式从总体上看,企业可供选择的进入模式可分为两类:一是非股权的合同模式,如出口和许可证贸易;二是股权基础上的合资企业或全资子公司(Hennart和Slangen,2015)。国际商务文献通常重点关注股权基础上的进入模式,并将进入模式选择归结为两类问题:一是独资还是合资?二是并购还是新建?独资还是合资针对的是股权模式选择;并购还是新建针对的是建立模式选择(Dau,2018)。进入模式选择涉及企业对海外业务的控制、资源承诺以及风险承担等重要决策,是企业海外经营成功与否的关键决定因素(Anderson和Gatignon,1986)。

(一)进入模式研究涉及的主要问题

1. 进入模式与控制

不同的进入模式意味着对国外运营的不同程度的控制(Anderson和Gatignon,1986)。控制意指对运营和战略决策所拥有的权力。在各种进入模式中,许可证贸易的控制程度最低,全资子公司的控制程度最高。就合资企业而言,控制水平取决于所有权分配和所涉及的各方数量,但无论如何,控制权必须与风险合作伙伴共享,因此,控制水平介于许可与全资子公司之间。

控制是进入模式文献的焦点,因为它是风险和回报的唯一最重要的决定因素。高控制模式可以增加回报和风险。低控制模式(例如,许可证和其他合同协议)最小化了资源承诺和风险,但通常以回报为代价。国际市场进入模式选择可以视作在风险和不确定性条件下对控制与资源承诺成本之间的权衡。保持灵活性应该是大多数企业进行权衡的主要考虑因素(Mascarenhas,1982)。

2. 进入模式与资源承诺

资源承诺涉及专用资产,即无法在没有成本(价值损失)的情况下重新部署到其他用途的资产。这些资产可能是有形的(例如实体工厂)或无形的(例如管理技术)。就其本质而言,大多数国外生产都会涉及某种程度的专用资产投资。这些投资的特殊性质使它们容易受到机会主义的侵害,从而使对专用资产的保护成为一个重要问题(Geyskens等,2006)。由于市场竞争无法控制机会主义,企业需要实施治理机制以保护其投资免受损失,其中,一种常见的保护策略就是内部化(Teece,1986)。

值得注意的是,资源承诺构成了退出障碍,并限制了企业的战略灵活性。当资源承诺很广泛时,跨国企业不能在不产生大量沉没成本的情况下退出国外市场。当然,从纯粹的经济角度来看,沉没成本是一种“非理性”的退出障碍(根据定义,沉没成本无法收回,不应影响未来的决策)。然而,不断升级的承诺理论表明,沉没成本构成了一个非常真实的感知退出障碍,并抑制了跨国企业应对环境变化的能力(Maekelburger等,2012)。这意味着战略灵活性在许可的情况下最大,而在全资子公司的情况下最低。

3. 进入模式与传播风险

传播风险是指企业在专有技术上的特定优势被被许可方或合资伙伴剥夺的风险(Hill和Kim,1988)。技术和营销知识构成了许多跨国企业竞争优势的基础(Caves,1982;Dunning,1988)。跨国企业不希望看到企业的专有技术被传播,因为这将减少跨国企业从技术诀窍中获得的准租金。不幸的是,如果跨国企业许可外国企业使用其专有技术来制造或销售产品,那么被许可人或被许可人的雇员就会传播该技术诀窍,或者将它用于除最初预期之外的目的(Hill和Kim,1988)。合资企业也存在类似的传播风险,尽管风险不如许可证交易的那么大。不同之处在于,在合资企业中,跨国企业的所有权股份可以使其更好地控制其合作伙伴对企业特定技术的利用。在全资子公司的情况下,传播技术诀窍的风险可能最低。其中一个原因是内部组织营造了一种“氛围”,这种“氛围”有利于组织成员之间的目标和价值观的一致性。然而,即使是全资子公司,也有可能存在这样的情况,即获得公司特定技术知识的关键员工离开组织并加入另一家公司,因此,仍然存在传播风险。

(二)进入模式研究的进程

进入模式研究涉及企业在参与国外市场的两种或多种合同或股权安排之间做出选择的前因和后果。Anderson和Gatignon(1986)的“外国进入模式”和乌普萨拉国际化模型(Johanson和Vahlne,1977,1990)在塑造IB学者如何看待跨国企业选择初始的进入模式和随后决定是否增加在那里的参与程度方面发挥了重要作用。Anderson和Gatignon(1986)的理论框架指出,跨国企业为了减少资源承诺而权衡各种控制水平,以期在减少某些形式的风险的同时增加其回报。他们的第一个主张是,跨国企业在国外利用高度专有的产品和流程时应该坚持全资子公司的方式;当它们的产品和流程不是专有的时候应选择股权合资的方式;当跨国企业具有相当的国际经验时也应该选择全资子公司的方式。Anderson和Gatignon的框架被IB学者广泛用于研究全资子公司和股权合资之间的选择。

Hennart(2009)认为,Anderson和Gatignon(1986)的框架以及乌普萨拉国际化模型(Johanson和Vahlne,1977,1990)在分析外国市场进入的初始模式的选择及其后来的发展时仅考虑了跨国企业单方面的因素,没有考虑东道国互补资产的交易特征对跨国企业的进入模式和后续扩张的影响。Hennart(2009)认为,进入国外市场以利用其FSA(企业特定优势)的跨国公司必须将这些优势与本地互补资产捆绑在一起。因此,企业所使用的进入模式以及随后发生的事情由跨国企业和这些本地互补资产的所有者同时决定。换句话说,跨国企业是通过许可协议、股权合资还是全资子公司的方式进入,以及这些方式是否有效获得当地必要的互补资产,应该是它们自己的决策与当地互补资产所有者的决策均衡的结果。进一步地,跨国企业在进入后是继续扩张它们在东道国市场的活动还是减少其足迹,也应取决于它们自己的行为和当地互补资产所有者的行为。

Anderson和Gatignon(1986)以及Hennart(2009)的工作为交易成本和模式选择之间的联系提供了有力证据。然而,一些学者建议应对传统的交易成本决策模型进行修改或补充(Brouthers,2002)。其中,一个重要的探索方向是将交易成本经济学(TCE)与制度理论进行结合。一些学者通过扩展制度距离的定义并探索对制度维度的新的测量方式来增加我们对TCE和制度理论模式选择的认识。例如,Berry等(2010)开发了几种新的制度距离测量方式,并推荐了一种计算距离的新方法。当他们将这些新项目添加到模式选择的交易成本模型时,发现这些新的距离度量与模式选择显著相关。

七、海外投资区位选择在20世纪60年代,海外投资区位选择是对外直接投资研究的中心议题之一,Vernon(1966)的产品周期模型就是这一时期的一个突出代表。然而,到了20世纪70年代,国际商务文献的重点开始从国家及其贸易和国际收支状况的宏观层面转向企业跨境运营的微观层面。直到20世纪90年代,对海外投资区位的关注才重新受到学术界的重视。发生这种转变的主要原因是经济环境的重大变化,例如,作为关键财富创造资产的知识的重要性日益增加,以及全球活动相互关联性的增强。由于环境的这种转变,所有权和区位优势之间的相互作用最常发生在更为复杂和互联的跨国公司系统中,而不是产品周期模型或国际化过程模型中描述的简单的顺序市场进入。由于新的所有权优势的产生依赖于在特定地点进行的专门活动之间的相互关联性,通过与当地行为者之间的关系来利用空间特定的资源或能力已变得越来越重要(Cantwell,2009)。

(一)区位选择的早期观点与当代观点

有关区位选择的概念至少可以追溯到Alfred Marshall关于专业工业场所外部性的观点(Marshall,1890)。Alfred Marshall描述了在特定地点的买卖双方的集聚可以带来更低的交换成本,增加思想互动的流动性,从而为各参与方利用这一丰富的资源池创造了机会。这种资源通常是无法转移的,也不能从其他的区位获得(Marshall,1890)。Alfred Marshall的早期思想在整个20世纪得到了发展,同时也出现了对新古典经济学的新思维,这种思想淡化了跨地域、时间和文化区位的贸易成本。多年来,随着新技术的发展和全球化水平的提高,国家之间的双边和多边自由贸易协定的签订,运输、通信和交易成本的降低,导致区位的观念在经济学和管理学文献中的影响逐渐减弱。Porter(1980)认为,对于静态成本最小化的传统经济分析而言,世界已变得平坦,因为标准化的中间产品投入现在可以来自世界上任何生产成本最低的地方。运输成本远低于过去,并且由于标准供应的最便宜区位不管位于什么地方都可以方便地获得,因此,在地理位置上更接近这些供应来源不再能够作为企业竞争优势的来源。相反,新的知识创造和创新活动取决于物理上的接近程度,创新的努力主要集中在少数几个卓越中心,具有特定的技能和技术的活动越来越多地集聚到这些创新集群。

然而,在经历了新一轮全球化浪潮之后,学者们发现,不同国家或地区之间的文化和制度差异并没有如此轻易地减弱,相反,不同社会的制度复杂性还在日益增加(Mesquita,2016),这再次引起了学术界对区位理论的关注。Cantwell(2009)认为,需要对区位在现代公司国际化运营决策中的作用进行更为精确和当代的评估。在跨国企业的国际网络中,高价值创造和创新活动可能在地理上分散在多个节点或卓越中心内,因此,区位异质性和国际业务战略要求跨国企业构建一个连贯的区位资产组合。当这些资产彼此契合并被视为一个整体时,区位特定资产的多样化结构将会成为企业竞争优势的来源。Dunning(2009)认为,对于内部化和外部化过程而言,区位不能被视作外生因素,因为在跨国企业网络中各类活动的区位特定状况可能会影响该活动的组织模式。

(二)区位研究的新进展

有关区位问题的主流理论确定了外商直接投资的四个主要动因,即市场寻求、自然资源寻求、效率寻求和战略资产寻求(Dunning,1977,1993)。现有的关于区位的研究建立了强有力的基于学科的基础,涉及经济活动的空间组织和网络的社会学结构,这将有助于解释企业层面的优势。广义的逻辑探讨了特定区位的买方、卖方和专有技术的集中如何促进交易,并在此过程中拓宽了更密集的贸易机会,扩大知识溢出,并加速创新周期(Beugelsdijk和Mudambi,2013)。除了跨国企业在国外市场可能获得的收益之外,它们的进入也会对当地企业、网络和集群产生重大影响。例如,群集锚定现象(Mudambi和Swift,2012)可以表明重要的网络区位决策、声誉以及当地企业的国际化前景。

当地环境的具体特征对于区位选择十分重要,因为这涉及扩大市场或资源基础,建立海外运营体系以及分散经营风险。传统上,公司向海外扩张以利用东道国的优势,重点关注与影响区位竞争力的因素相关的比较优势,如当地资源、教育基础和制度。跨国企业的竞争优势与子公司特定优势有关,这些优势来自于当地的区位特征,即当地经济和非经济资源以及基于当地情境的潜在溢出机会(Piscitello,2011)。然而,仅仅强调特定区位的特征不能完全解释企业的战略,必须充分考虑企业—区位的相互作用(Cantwell,2009)。正如Dunning(1998)所预期的那样,跨国企业寻找与其所有权优势相辅相成的区位优势,区位的重要性已经从与当地资源的相关性演变为专注于它们与企业特定优势的独特互动。换句话说,企业的全球竞争优势可以通过本地学习和与当地参与者的相互作用(双向溢出和知识流动)来加强。Zaheer和Nachum(2011)的文章在这种相互作用方面开辟了新的基础,该文系统地探讨了区位优势如何通过企业的区位能力被内部化,并通过企业的行为进行永久性修改、改进和转化为区位资本的过程。

八、跨国企业战略跨国企业战略的研究涉及企业的跨境活动以及参与此类活动的战略与治理。与国内活动相比,国际活动不仅包含了更多的风险、不确定性、心理距离、文化距离、制度距离等,而且包含了更多的来自知识、资源和用户偏好的多样性的机会。在国内与国际进行商业活动的这些基本差异构成了跨国企业战略研究的核心。在跨国企业战略研究中,关键的并不是将国际维度作为研究的背景,而是将国际维度作为研究的关键方面。国际维度不仅仅是一个程度问题,它实际上改变了许多活动的性质。

(一)跨国企业战略分析的基本框架

虽然跨国企业战略涉及的内容非常复杂,但战略分析的框架却相对简单。在这一框架中,世界被视为全球化与当地化两股力量之间的平衡。技术变革带来了品味、风俗和产品的趋同,但战略实施需要一定程度的当地化,以响应当地的需求和文化,并从当地的优势中获益。

在20世纪80年代和90年代初,学者们开始系统地研究跨国企业在地方适应和全球一体化方面的战略。早期的研究倾向于将这些维度视为相同规模的相反极点,或者作为两个高度相关的尺度。Levitt(1983)认为,有效的全球战略不是一系列技巧,而是一个成功实践:产品标准化。根据他的观点,全球战略的核心在于开发一种标准化的产品,在世界范围内以相同的方式生产和销售。Hout等(1982)则认为,有效的全球战略需要的不是只知道一个把戏的刺猬,而是知道许多把戏的狐狸。通过全球市场利用规模经济,通过快速和大规模投资取得先发制人的地位,通过管理相互依赖性实现不同活动之间的协同效应,是获胜的全球战略家必须采取的一些更为重要的举措。Hamel和Prahalad(1985)的全球战略处方与Levitt(1983)的处方更为矛盾。他们建议使用广泛的产品组合,而不是单一的标准化产品,这样可以共享对技术和分销渠道的投资。跨产品和市场的交叉补贴,以及强大的全球分销系统的开发,是这两位作者所强调的如何在全球竞争中取得成功的两项举措。Kogut(1985)认为,全球战略家是通过灵活性和套利获胜的敏捷运动员,他创造了各种选择,以便将日益动荡的全球经济的不确定性转化为自己的优势。按照Kogut的观点,多元采购,生产转向受益于不断变化的要素成本和汇率,以及利用金融和信息市场中的不完善进行套利,是出众的全球战略的一些标志。

Prahalad和Doz(1987)认为,全球化与当地化这两个维度并不是排他性的,如果建立和实施合适的组织结构,则可以将这两个维度结合起来。因此,他们引入了一个“多焦点”公司(multi-focal corporation)的概念,这样的公司同时具有当地响应和全球整合的特征。Bartlett和Ghoshal(1987,1989)提出了著名的IR(integration-responsiveness)框架,并确定了四种类型的战略,即国际战略、全球战略、多国战略和跨国战略。国际战略很少明确地利用全球一体化优势或当地适应优势,从而限制了持续的知识交流。全球战略侧重于全球一体化,牺牲了当地的响应能力,从而在很大程度上整合了组织过程,并从规模经济和范围经济以及整个组织的综合学习中获益。多国战略侧重于当地的响应能力,例如通过在每个市场提供适合当地情况的产品,但却放弃了潜在的规模经济。跨国战略创造了最为复杂的协调挑战。为了实现这种复杂的协调,跨国公司不仅需要正式结构,还需要非正式机制。

(二)半全球化与制度空洞

Ghemawat(2003)提供的证据表明,在过去几十年中,大多数跨境市场一体化措施已经达到了新的高度,但仍然远远落后于经济理论的完美整合状态。Ghemawat称这种不完全跨境整合状态为“半全球化”,并指出,中间水平的国际一体化的这种结构条件为国际商务战略提供了与“主流”(单一国家或地区)业务战略真正区别的内容空间。相比之下,零跨境整合的极端可能性意味着产出和投入市场的完全国际分割,并且可能使用单一国家工具和“主流”业务战略框架,逐个国家制定战略。而在另一极,通过完全的跨境整合,单一国家方法的条件将再次得到满足:世界可以简单地被视为一个大国或大熔炉。只有通过半全球化,国际战略才有可能与单一国家情形区别开来,而单一国家情形是大多数战略思想的基准。半全球化既是市场跨境整合水平的经验特征,也是考虑国际商务战略独特内容可能性的基本逻辑。半全球化是区位特异性的有趣变化的基础,并且与主流业务战略的“为什么公司不同”的基本问题并行,将“为什么国家或区位不同”作为国际商务战略中的基本叠加问题。根据Ghemawat(2001,2003)的观点,各国可能在几种不同类型的维度上存在差异:文化(宗教、种族、社会规范、语言)、行政(政治和经济关系)、地理和经济(财富和收入)。为了解决这种复杂性,Ghemawat(2001,2003)提出应该用包括双边和多边措施在内的综合框架来研究国家差异,应特别注意考虑特定行业的差异,并提供跨国的观点,而不仅仅是对个别国家的深刻但狭隘的观点。

理解不同地方的另一个关键因素是当地制度的配置。Khanna(2002)认为,制度空洞出现在一个公司通常依赖的专门中介机构缺失的地方。如果没有这些中介机构提供的功能活动,关键的战略决策就会变得更加困难。中介机构是经济实体,他们将自己插入潜在买家和潜在卖家之间,试图通过降低潜在的交易成本将他们聚集在一起。特定地区中介市场发展的差异会影响该地区的企业定位和行业结构。此外,随着替代公司或组织竞相利用这些差异,制度空洞的影响将跨越不同的地方。由于这些中介市场的演变是内生的,企业如果以简化或极端的方式设计国际背景下的竞争战略将会面临极大风险。事实上,如果不考虑这些专业中介的商业决策,就不可能讨论人才、人或思想的有效跨境流动。地方、公司和战略形成了一个复杂的生态。与中介市场相互关联的多边差异的衡量标准使得对地方的“真实”地理位置的理解和在竞争战略中的使用变得极为困难。在不同地方行事的公司需要纳入制度空洞的战略后果,从而承认嵌入在企业和地方生态中的相互关系。

九、跨国企业组织与母子公司关系在20世纪70年代和80年代,战略—结构之间的匹配被揭示和概念化,并被用于模拟跨国企业战略与组织设计之间的关系(Stopford和Wells,1972;Daniels等,1984,1985;Egelhoff,1982,1988)。战略—结构模型可以识别那些对公司结构最重要的战略要素,并明确说明何时一种结构优于另一种结构。然而,全球化导致了国际战略和组织设计的实质性变化,这要求重新检验和扩展战略—结构理论以更好地反映全球化的影响。全球业务的性质增加了跨国企业的复杂性,并突出了管理总部—子公司关系的挑战。企业在其国际业务中转向使用高度复杂的组织模式,例如“跨国”(transnational)、“层级”(heterarchy)和“元国家”(metanational)(Bartlett和Ghoshal,1989;Doz等,2001;Hedlund,1986)。这一方面意味着跨国企业子公司的更多自主权和自由裁量权,另一方面意味着总部的强大集中控制和协调。平衡这种分歧需要总部和子公司在利益、目标和能力方面保持一致。

(一)跨国企业战略与结构的关系

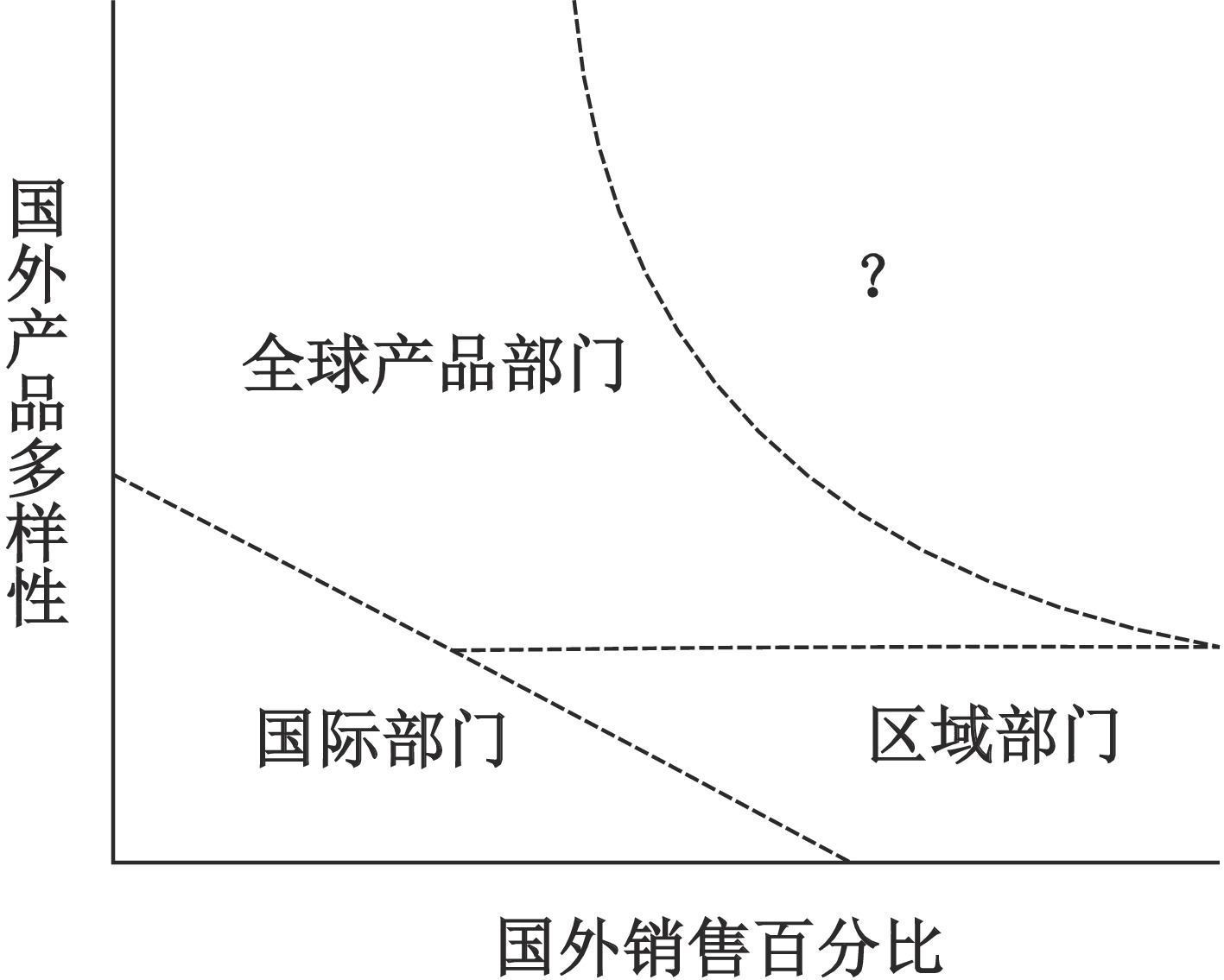

Stopford和Wells(1972)的开创性研究仍然是大多数关于跨国企业战略和结构讨论的基石。图3是Stopford和Wells(1972)提出的跨国企业战略与结构关系模型。根据这一模型,跨国公司的组织结构需要适应国际战略的两个重要方面:国外销售的相对规模和国外产品多样性的程度。这两个变量的相互作用规定了四个不同的战略领域,每个战略领域都与不同类型的结构相关联。国外销售额低,国外产品多样性低,适宜国际分部结构;国外销售额低,产品多样性高,适宜全球产品分部结构;国外销售额高,国外产品多样性低,适宜区域结构;较高的国外销售和国外产品多样性则适宜矩阵或混合结构。

|

| 图 3 跨国企业战略与结构的关系:Stopford和Wells模型 |

虽然Stopford和Wells(1972)的研究针对美国跨国企业,但Franko(1976)对欧洲跨国企业的后续研究证实了图3所示的关系。Egelhoff(1982,1988)从两个方面扩展了Stopford和Wells模型:(1)识别全球职能部门结构的关键战略匹配;(2)确定外国制造作为战略新要素的重要性。事实上,Stopford和Wells模型的右上部(这一部分与较高程度的国外销售和国外产品多样性相联系)在原有的研究中只得到微弱的支持,因此,模型中用问号表示。然而,由于越来越多的跨国企业战略向这一方向变动,这一部分的重要性正在显著提高。Galbraith和Nathanson(1978)提出了什么国际战略适合矩阵结构的问题,这与Davis和Lawrence(1977)所判断的跨国企业矩阵结构的可能趋势相呼应。尽管许多跨国企业战略中包含了相对较高的国外销售和国外产品多样性,但关于什么国际战略适合矩阵结构的问题似乎仍然存在。

(二)代理视角下的跨国企业母子公司关系

跨国企业母子公司关系亦称总部与子公司之间的关系,涉及总部可以通过哪些方式使其子公司的行为与整体公司的利益保持一致,以及选择适当的控制策略的必要性(Ambos等,2019)。研究这些利益冲突和控制策略的一个有用视角是代理理论,它关注的是委托人(即总部)如何确保其代理人(即子公司)以最大化委托人福利的方式行事。代理理论之所以适用于研究跨国企业母子公司关系,是因为这些关系基本上属于代理性质,例如:(1)总部(委托人)将决策权授予子公司(代理人);(2)总部无法充分观察该附属公司是否适当行使授权;(3)双方通常有不同的动机,导致子公司不是按公司的最佳利益行事(Hoenen和Kostova,2014)。

总部可以通过三种基本控制机制使子公司行为与公司总体目标保持一致:(1)行为控制,(2)产出控制,(3)社会控制(Aulakh和Gencturk,2000)。行为控制是指委托人监督和指导代理人的行为以达到预期结果的程度。在跨国企业中,行为控制通过直接命令、密切监督或标准操作程序的实施和执行来实现。产出控制是指委托人使用目标和目标设定来实现预期结果。在跨国企业中,产出控制体现在例如总部随后跟进的年度绩效目标(例如市场份额、客户满意度或业务发展)中。代理人具有很大的自由度来确定如何实现这些目标。社会控制通过规范性压力来运作,这些压力旨在确保社会义务感并促进组织成员之间的价值共享(即通过调整所涉及各方的目标)。在跨国企业中,社会控制可以采取各种形式,例如培训计划,员工选择,非正式和社会交流,以及总部和子公司之间的人员交流(Brenner和Ambos,2013)。

管理母子公司关系主要涉及“中心如何控制其子公司”(Birkinshaw和Pedersen,2009)。目标是最佳地分配决策权和权限,采用确保有效实施和正确行为的结构和系统,并不断调整整个组织的目标和利益。这在所有组织中都是一个多方面、复杂且具有挑战性的任务,但在跨国企业中更是如此。跨境条件加剧了跨国企业的权力下放需求,因为知识分散在各地区,任何问题的相关专业知识分散在不同区位。因此,必要时,跨国企业必须给予当地子公司很大的自由裁量权。这种权力下放和对子公司的授权会带来很多风险和挑战。学者们已经注意到了这一问题,并研究了子公司自治的最佳水平以及调整总部和子公司利益的方式(Ambos等,2011)。尽管如此,总部的期望与子公司行为之间的不匹配仍然是一个需要进一步理解的问题,特别是在原因和潜在的解决策略方面。

(三)相互依赖视角下的跨国企业母子公司关系

尽管代理视角对跨国企业母子公司关系的研究很有吸引力,但由于跨国企业内部和外部的复杂性使得经典代理理论的假设受到质疑。例如,许多学者认为跨国企业的内部结构更像网络,而不是明确的等级制度(Hoenen和Kostova,2014;Kostova等,2018)。此外,经典代理理论基于这样的假设,即决策权仅仅由子公司“借出,而非拥有”(Ambos等,2019)。换句话说,假设总部保留否决权并否决子公司决策。然而,各种研究表明,子公司经理拥有并经常行使权力(Ambos等,2011)。因此,学者们开始拓宽代理视角,以适应现代跨国企业的复杂性(Hoenen和Kostova,2014;Kostova等,2018)。

子公司既嵌入内部的公司网络也嵌入外部的本地业务网络。这种多重嵌入性的观点认为,子公司内部嵌入性的影响取决于其外部嵌入性,反之亦然。此外,多重嵌入为跨国企业创造了丰富的机会,但也使得总部的协调角色变得更具挑战性(Mudambi,2011)。总部作为委托人行使法定权力监督和控制子公司越多,子公司创新水平就越低。这是因为更高的子公司自治权直接地或间接地与更大的子公司创新相关联。因此,必须调整总部的监督和控制,以便允许子公司级的知识创造和创业活动。这就是所谓的“创新—整合困境”(innovation-integration dilemma)的本质(Mudambi,2011)。创新—整合困境可以通过边界跨越功能——跨越过程和个人的边界得到改善,因此,跨国企业总部若要有效发挥能力创造型子公司的作用,可能需要建立高度发达的边界跨越功能(Schotter和Beamish,2011)。

十、新兴市场跨国企业新兴市场跨国企业的兴起是国际商务领域的一个重大现象。据联合国贸发会议统计,在全球最大的20个OFDI国家中,有9个是新兴市场国家(UNCTAD,2015)。学者们注意到,新兴市场企业的国际化在某些方面与传统的观点并不一致。例如,传统观点认为,企业必须拥有所有权优势才能通过国际化来寻求市场、效率和资源(Dunning,1993)。而实际上,许多新兴市场跨国企业并不具备传统意义上的所有权优势(Cuervo-Cazurra,2012;Luo和Tung,2018)。有学者提出,新兴市场企业主动在海外投资,是为了获取战略资产,以抵消其能力缺陷和后发者劣势(Child和Rodrigues,2005;Luo和Tung,2007;Mathews,2006;Rui和Yip,2008)。这些企业采取“制度套利”(institutional arbitrage)的方式使自己远离国内薄弱的制度环境,开发和利用国外的有效制度(Witt和Lewin,2007;Boisot和Meyer,2008)。学者们发现,新兴市场企业具有许多独特的优势,例如更大的双元(ambidexterity)倾向(Luo和Rui,2009;Luo和Bu,2018),通过本国网络和内向国际化发展而来的关系能力(Yiu等,2007),以及在严苛条件下的生存能力和适应能力(Cuervo-Cazurra和Genc,2008)。此外,新兴市场企业倾向于保持本国与东道国业务之间更紧密的联系(Luo和Tung,2007;Gaur等,2018),愿意将更多的决策自主权委托给海外经理(Wang等,2014),并且更喜欢采取联盟和网络的形式在发达国家投资和竞争(Guillén和García-Canal,2009;Mathews,2006)。尽管学术界对新兴市场跨国企业的兴起给与了高度关注,但仍有一些学者质疑是否有必要建立新的理论来解释这一现象(Estrin等,2018)。

(一)LLL框架

Mathews(2006)认为,来自亚太等周边地区的挑战者跨国企业对通过国际化获取资源采取了不同的视角,这对处于主导地位的OLI范式构成了挑战。这些跨国企业具有某些共同的特征,如加速国际化,战略创新和组织创新,这与包含复杂的企业间联系的新兴全球经济的特征十分匹配。新兴全球经济的特征与后来者(latecomer)和新来者(newcomer)战略和组织创新之间的这种互补性,正是这些亚太公司在建立国际参与者地位方面取得成功的主要推动力量。

这些企业的国际扩张是由资源联接(linkage)、杠杆(leverage)和学习(learning)驱动的。(1)联接。后来者和新来者的关键出发点是,它不是关注自身的优势,而是关注从外部可以获得的优势,即可以在自身之外获得资源。因此,全球导向成为优势的来源,因为企业扩展的机会很可能在全球市场找到,而不是在其国内环境之中。全球展望对于在位企业来说是不必要的奢侈品,但对后来者和新来者来说是必要的。关键在于,全球化使得这些网络形成的机会成倍增加,并且新来者和后来者可以将这些网络连接起来,从而将自己置入交换圈和优势来源之中。(2)杠杆。新来者和后来者会不断探索与在位企业或合作伙伴的联接方式,以杠杆化地利用外部资源。这一过程关注资源本身及其利用的潜力,关注如何利用这些资源,这涉及资源的可模仿性、可转移性或可替代性。联接和杠杆作用的概念与跨国企业从优越资源的所有权和跨国界的运营内部化中获得优势的观点(OLI观点)形成鲜明对比。(2)学习。重复应用联接和杠杆流程可能会导致公司学会更有效地执行此类操作(组织学习)。后来者和新来者跨国企业通过这些过程以累积方式建立自己的学习能力,不断追赶在位企业。这一过程的建立有助于解释此类公司的突然崛起和加速国际化。为了突出传统跨国企业框架与新来者和后来者框架之间的差异,Mathews(2006)将之称为联接、杠杆和学习(LLL)框架。

Dunning(2006)回应了Mathews(2006)的观点。Dunning(2006)认为,全球化和通信技术的进步为所有类型和规模的企业开辟了一整套新的机会,以及跨境联系带来的学习经验。许多新举措旨在增加投资企业的全球竞争力,而不是利用其现有的优势。然而,这与现有的框架并不冲突,因为投资企业必须拥有某些独特的,至少是一些可持续的优势。就中国而言,这些优势可能包括为收购或部分收购外国公司筹集资金的能力,以及中国巨大国内市场构成的有利条件。因此,Dunning认为,Mathews(2006)的LLL框架,补充并增加了OLI框架的丰富性而不是取而代之。

(二)跳板视角

Luo和Tung(2007)提出了一个跳板视角(springboard perspective)来描述新兴市场跨国企业(emerging market multinational enterprises,EM MNEs)的国际化。新兴市场跨国企业将对外投资作为跳板,以获得更有效地与全球竞争对手竞争所需的战略资产,并避免它们在国内面临的制度和市场限制。它们的“跳板”行为的特点通常是通过积极收购或购买成熟跨国公司的关键资产来弥补其竞争弱点,通过一系列积极的风险承担措施,克服其在全球舞台上的后发劣势。在选择进入模式和项目区位时,它们通常不采取路径依赖或渐进模式。它们的对外投资可能归因于几种压力,例如后来者地位,本土市场全球竞争对手的强大存在,技术和产品开发的快速变化以及国内制度约束。与此同时,它们的“跳板”方法获得了有关因素的支持,例如本国政府的鼓励,发达国家的全球参与者出售或分享战略资源的意愿,以及世界经济与全球生产的日益一体化。虽然受益于许多机会,但“跳板”活动本质上可能涉及更多风险和挑战,这要求EM MNEs克服其严重的瓶颈,例如治理和问责制不足,缺乏全球经验、管理能力和专业知识,以及技术和创新能力薄弱。

跳板视角将新兴市场企业的国际化视作一个刻意设计的宏伟计划和长期战略,目的是要牢固地建立它们在全球市场中的竞争地位。这一过程是递归的,因为这种跳板活动是经常性的(例如,一段时间内的一系列OFDI活动,每项投资利用它们获得的不同战略资产或关注不同的战略意图,如市场机会寻求)和循环的(即,外向活动与国内活动紧密结合)。之所以将这一范式称为“跳板”,主要基于两个原因:一是EM MNEs的压倒性目标是利用国际扩张来增强其能力和能力组合,从而在全球竞争中进一步跃升到一个新的高度。与其他选择相比,国际扩张提供了更好、更快的替代方案,以完善其能力组合。国际化获得的技术、品牌和全球消费者基础等战略资产补充了它们的大规模制造技能和成本效益,从而为它们带来了额外的协同效应。国际扩张,而不是国内扩张,起到了跳板作用,赋予它们获得关键战略资产的巨大机会(通常通过对发达经济体企业的并购)。二是国际扩张不仅为EM MNEs提供了机会和能力提升(硬技能),而且还为它们参与国际竞争提供了全球愿景、观点、见解和经验(软技能)等方面的支持(Luo和Tung,2018)。全球跳板提供了新的推动力、新愿景和新视野,再加上新获得的能力,这将有利于EM MNEs获得更高水平的竞争力和更强大的母国基础,这两者都有利于它们展开全球跃升。

许多研究都支持和验证了跳板视角。例如,Gubbi等(2010)分析了425起印度企业跨境并购,证实了国际并购促进了有形和无形资源的内部化。他们发现,当目标公司位于先进的经济和制度环境中时,国际并购创造的价值幅度将更高。Kedia等(2012)证明,EM MNEs作为后来者克服其固有劣势的能力在很大程度上依赖于它们通过OFDI在本国之外寻求知识的能力,并且这种寻求知识的OFDI不是基于传统的外国直接投资的资产利用模式,而是侧重于资产加强。Gubbi和Elango(2016)发现,寻求关键资产是EM MNEs在国外市场(特别是发达经济体)进行收购的主要动机。Gaffney等(2016)将金砖四国跨国企业与英国跨国企业进行比较分析时发现,为了促进跨境收购过程中关键或隐性资产的转移,当目标企业位于知识保护的高制度距离区位时,EM MNEs倾向于追求更高水平的股权参与或全面收购。尽管跳板视角获得了相关研究的支持,但批评的意见仍广泛存在(Luo和Tung,2018)。一种主要的观点是,在特定所有权优势方面,EM MNEs在国际扩张之前、期间以及之后与发达国家跨国企业存在哪些不同?其次,跳板视角强调母国基地的重要性,它既可以通过收购国外战略资产来增强能力,又可以通过利用升级能力重新推动全球扩张。但这种观点不能完全阐明母国基地和全球扩张之间的联系、过程和机制。此外,跳板视角假设组织学习和外国经验对EM MNEs不重要是不正确的,应该说明这些企业何时、何地是路径依赖或路径偏离的,而且,从长期来看,这些企业也会遵循演进的路径。

(三)由新兴市场跨国企业引发的争论

新兴市场跨国企业的兴起引起了学术界的关注,并引发了激烈争论。跨国企业的经典理论最初是基于对世界上最发达地区的企业观察而形成的。这些企业倾向于拥有品牌和技术等无形资产,这使得它们能够压倒全球的竞争对手。新兴市场跨国企业缺乏与传统跨国企业相关的无形资产,并展现出独特的所有权、治理和组织结构(Guillén和García-Canal,2009)。这些企业的对外投资并不局限于发展水平相似或较低的经济体,而是大量进入发达经济体。这种“逆向对外投资”过程给跨国企业的经典理论带来了一些问题。

企业是否真的需要企业特定优势进行国际化?这是由一些中国和印度公司通过相当戏剧性的并购迅速进行国际扩张所引发的问题。内部化理论很难解释这些新的EM MNEs。Rugman和Nguyen(2014)认为,缺乏优越技术能力并不一定意味着没有FSAs。FSAs可以是关于在何处寻找资源或如何获得这些资源的知识,这些知识有助于企业层面的价值创造。FSAs不限于资产所有权。跨国企业是一个整合者,它能够在不同地点和国家的不同机构之间移动知识、商品、思想和人才。高阶FSAs还包括重组和捆绑资源的能力。跨国企业可以通过拥有任何这些类型的资源来创造和获取价值。

许多研究发现,新兴市场跨国企业倾向于进入政治风险较高的东道国(Parente等,2019),这似乎与经典理论存在矛盾。但也有一些学者认为,新兴市场跨国企业的风险倾向只是改变了经典理论的边界条件,不一定改变经典理论。例如,García-Canal和Guillén(2008)使用基础设施行业的西班牙公司样本,发现这些行业的公司更喜欢具有酌情决策权的政府,这往往与较高的政治风险水平相关。他们通过引入边界条件(即行业的性质),证明这一发现可以作为经典理论的有用补充。Holburn和Zelner(2010)使用来自许多国家的公司样本,也发现来自政治风险高的国家的跨国企业倾向于投资具有高政治风险的东道国。他们主张用印记或学习效应来解释这一现象:企业学会在国内管理政治风险,这使它们能够在国外利用类似的条件。

尽管在EM MNEs的研究中发现了许多不同于发达国家跨国企业的特点,但发现这些差异的学者并没有暗示我们应该摆脱经典理论(Hernandez和Guillén,2018)。基于迄今为止积累的证据,放弃经典范式是没有根据的。然而,学术界应该认真对待这些差异,因为经验上的异常对于理论发展是极为重要的。EM MNEs及其母国为观察跨国企业的“史前史”提供了前所未有的机会。几十年前,当经典理论发展起来时,可用于研究的跨国企业来自美国或西欧等发达国家。来自这些国家的公司已经开发出具有全球价值的品牌、资产和能力。换句话说,当时开发的理论仅限于在跨国企业数据存在左删失(left censoring)时可以提出的问题。过去20年的新兴市场使我们能够通过观察许多企业如何从起点变成跨国企业,以及许多国家如何发展社会政治—制度基础设施以支持本国跨国企业的发展,从而避免这种左删失问题。对EM MNEs的研究将允许IB学者为更广泛的理论和领域(例如战略管理、组织理论)做出贡献。例如,战略管理领域的核心问题之一是企业如何发展能够适应各种市场和机遇的动态能力(Teece等,1997)。新兴市场可能是观察能力发展的理想环境(至少是与国际扩张相关的因素),因为数据可用于前国际化时期。另一个例子来自制度理论,其中文献已从理解制度的后果(North,1990;Scott,1995)转变为其前因或制度化过程(Barley和Tolbert,1997;Powell等,2005)。在这里,新兴市场再次允许观察社会、政治和经济条件的起源和演变,从而为企业创造必要的生态系统,使其具有全球竞争力。

十一、结论与展望在跨国企业和对外直接投资理论演变的进程中,Stephen Hymer是一个关键人物。他挑战传统范式,将学术研究的方向引导到企业和行业特定因素方面。他同时将能力概念、市场力量概念和内部化概念置于理论研究的核心地位,提出跨国企业存在的必要条件是企业必须拥有垄断优势(企业特定优势),充分条件是企业通过内部化利用其优势比将其许可给外部组织能获取更多的利润。跨国企业理论的种子是由Hymer播下的,即使是在今天,他所提出的概念仍然是跨国企业研究领域的核心主题。

自Hymer(1960)之后,Vernon(1966)从产品生命周期的角度、Kindleberger(1969)沿着Hymer提出的方向进一步推动跨国企业理论的发展,这构成了跨国企业理论发展的第一次浪潮。第二次浪潮包括Buckley和Casson(1976)对跨国企业内部化的研究、Caves(1971)关于纵向和横向对外扩张的研究、乌普萨拉国际化学派的出现(Johanson和Vahlne,1977)以及Dunning(1977,1981,1988,1993)的折衷范式。最近的研究越来越多地关注新兴市场。虽然国际化进程主要是从西方公司的角度来描述的,但来自中国和印度等新兴市场的对外直接投资正在迅速增加。不仅是金砖四国的影响力越来越大,许多来自非洲、亚洲和拉丁美洲的其他发展中国家也变得更具活力和吸引力。因此,学术界需要将重点从美国和欧洲主导的西方视角转移到包含新兴市场在内的更为广泛的全球视角。

跨国企业理论历经半个多世纪的发展,形成了一条清晰的主线,这条主线可以称之为Coase–Hymer–Vernon–Buckley–Casson范式。这一范式将跨国企业视作解决市场不完善问题的一种机制。除了关于跨国企业出现的基本见解之外,跨国企业活动的其他三个方面也引起了学术界的关注。第一,对外直接投资受到寡头垄断行为的驱动,集中性行业的企业会相互紧跟进入国外市场(Hymer,1960;Knickerbocker,1973)。第二,对外扩张的过程通常是由产品生命周期动态驱动的:公司在国内开发一种新产品,在国内市场饱和后转移到国外,然后扩展到相对于本国越来越不发达的市场(Vernon,1966)。第三,企业逐步增加投资,因为它们需要应对并了解不同市场之间的差异,随着时间的推移,它们会从更多相似的市场进入到较少相似的市场(Johanson和Vahlne,1977;Vernon,1966)。

迄今为止,跨国企业理论取得了巨大成就。它摆脱了狭隘的新古典经济学的束缚,以便能够应对解释跨国企业现实行为的挑战。虽然全球经济发生了相当大的变化,但到目前为止,该理论的核心要素经受住了时间的考验。跨国企业理论的基本范式涉及公司的专有能力、区位特征以及对交易内部化的激励,并将企业展现出的特定竞争优势作为跨国企业存在的先决条件(Dunning,1977,1988)。当今IB领域的研究主要是基于这些特征展开的,从区位选择到进入模式,再到母子公司关系的配置,围绕的核心问题是这些特征是什么,以及它们是如何从多个维度影响跨国企业的。这一系列的研究同时也得到了资源基础观的支持(Barney,1991)。

未来的研究应重点关注以下几个方面:

第一,新兴市场跨国企业的兴起与战略。EM MNEs在全球市场中的出现挑战了对竞争优势的传统理解。按照资源基础观,EM MNEs将难以与发达经济体的跨国企业成功竞争,因为它们缺乏传统的企业或国家特定资源。这里的一个重要问题涉及了解EM MNEs如何以及为什么在缺乏与跨国企业全球成功相关的典型资源和能力时可以利用全球化趋势。对这个问题的研究还处于起步阶段。

第二,逆全球化思潮对跨国企业理论的影响。应该注意到,昔日积极倡导全球化的国家开始变得对全球化越来越持怀疑态度,一种强烈的和不断增长的看法正在蔓延,即认为全球化带来的成本和风险都高于收益(Engwall等,2018)。许多国家,尤其是美国,因此变得更加内向化,伴随着贸易壁垒不断增长的经济保护主义威胁着商品和投资的流动。这一重大变化对跨国企业理论带来的挑战需要学术界给予足够的关注。尽管IB学者早就意识到国际政治环境对跨国企业海外扩张的重要性(例如Buckley和Casson,1976),但主流理论倾向于将这种环境视为外生的(Witt,2019)。跨国企业的投资和贸易活动在给定的国家背景下产生了赢家和输家,这会以不同的方式反馈到政治环境之中。例如,跨国企业在国外的投资增加了东道国的国内生产总值,同时,跨国企业的技术外溢可以增强竞争对手的实力。这反过来会导致霸权主义国家调整它所建立的国际制度,以确保继续获得有利于它的相对利益。这意味着跨国企业与国际政治环境之间可能存在内生性,需要重新审视传统理论的基本假设。

第三,“天生全球化”企业。“天生全球化”(born global)现象虽然十分有趣,但现有的研究仍然十分薄弱。从20世纪90年代提出这一概念,到现在仍然未能形成明晰的分析框架,甚至连基本的概念都需要进一步澄清。当一个小企业利用国外机会进行销售时,它通常采取出口形式,而不是对外直接投资。然而,由Oviatt和McDougall(1994)撰写的关于国际新创企业的经典文章使用Dunning的跨国企业OLI框架来解释天生全球化企业的活动,而不是采取更为适当的关注出口和国际市场营销的视角。由此可见,这一研究领域目前只是非常弱地嵌入到基本的IB理论中。未来的研究需要避免被错误构思的概念所牵制,把注意力集中在全球化的限制因素上,例如,由于距离的成本导致的资源重组障碍。这种导致严重摩擦的复合距离的成本被现有的“天生全球化”的文献所忽略。这是下一步研究应予重点关注的问题。只有将新兴问题的实证研究与良好的基础理论联系起来,才能促进IB研究的蓬勃发展。

第四,数字化带来的挑战。数字化是将组织的产品、服务和流程的本质转换为与Internet兼容的数据包的过程,这些数据包可以按位和字节以及与之相关的信息进行创建、存储和传输,以用于企业的管理决策和市场销售。移动设备、大数据分析、云、社交媒体、3D打印、人工智能(AI)和机器学习是推动数字化的技术示例。数字化挑战了国际商务(IB)领域的基础,并迫使其重新审视其先验知识。长期以来,IB的研究一直强调信息技术如何改变国际化流程,强调降低交易成本、用户网络经济性、速度和可扩展性等独特优势。然而,人们越来越意识到,数字化不仅改变了企业特定优势跨境转移的信息成本,而且改变了它的本质(Banalieva和Dhanaraj,2019)。随着数字化的发展,网络将扮演双重角色——作为一种治理模式和一种战略资源。数字化对跨国企业的定义提出了挑战。传统上将有形资产的跨国投资作为跨国企业的重要指标,然而,新的数字技术使跨国企业能够通过数字网络交换信息并进入国外市场。因此,在数字时代,跨国企业可以通过简单地授予消费者通过在线应用程序在全球范围内访问其产品和服务的方式来数字化诞生,并通过进入具有数字网络生态系统的东道国来进行数字化扩展。相应地,位置的概念也从物理的地域属性转变为基于数字信息流的特征(Kobrin,2017)。数字网络可能会成为IB的主要组织模式和关键功能。随着跨国企业成为一个空间分布的实体,与全球合作伙伴共同创造价值,数据和信息变得更加重要(Pitelis和Teece,2018)。数字化不仅通过通信技术降低了信息成本,而且预示了一种更有效的网络内部协调方式,这为我们研究跨国企业及其全球生态系统合作伙伴的数字化网络提供了机会。

| [1] | Ambos B, Kunisch S, Leicht-Deobald U, et al. Unravelling agency relations inside the MNC: The roles of socialization, goal conflicts and second principals in headquarters-subsidiary relationships[J]. Journal of World Business, 2019, 54(2): 67–81. |

| [2] | Anderson E, Gatignon H. Modes of foreign entry: A transaction cost analysis and propositions[J]. Journal of International Business Studies, 1986, 17(3): 1–26. |

| [3] | Banalieva E R, Dhanaraj C. Internalization theory for the digital economy[J]. Journal of International Business Studies, 2019, 50(8): 1372–1387. |

| [4] | Barney J B. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99–120. |

| [5] | Bartlett C A, Ghoshal S. Managing across borders: The transnational solution[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1989. |

| [6] | Birkinshaw J. How multinational subsidiary mandates are gained and lost[J]. Journal of International Business Studies, 1996, 27(3): 467–495. |

| [7] | Brouthers K D. Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and performance[J]. Journal of International Business Studies, 2002, 33(2): 203–221. |

| [8] | Buckley P J, Casson M C. The future of the multinational enterprise[M]. London: Macmillan, 1976. |

| [9] | Buckley P J, Casson M C. The internalisation theory of the multinational enterprise: A review of the progress of a research agenda after 30 years[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(9): 1563–1580. |

| [10] | Buckley P J. Internalisation thinking: From the multinational enterprise to the global factory[J]. International Business Review, 2009, 18(3): 224–235. |

| [11] | Cantwell J. Location and the multinational enterprise[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(1): 35–41. |

| [12] | Caves R E. International corporations: The industrial economics of foreign investment[J]. Economica, 1971, 38(149): 1–27. |

| [13] | Chandler Jr A D. Strategy and structure[M]. Cambridge: MIT Press, 1962. |

| [14] | Child J, Rodrigues S B. The internationalization of Chinese firms: A case for theoretical extension?[J]. Management and Organization Review, 2005, 1(3): 381–410. |

| [15] | Coase R H. The nature of the firm[J]. Economica, 1937, 4(16): 386–405. |

| [16] | Dunning J H. The eclectic(OLI)paradigm of international production: Past, present and future[J]. International Journal of the Economics of Business, 2001, 8(2): 173–190. |

| [17] | Dunning J H. Trade, location of economic activity and the MNE: A search for an eclectic approach[A]. Ohlin B, Hesselborn P O, Wijkman P M. The international allocation of economic activity[M]. London: Palgrave Macmillan, 1977. |

| [18] | Guillén M F, García-Canal E. The American model of the multinational firm and the " new” multinationals from emerging economies[J]. Academy of Management Perspectives, 2009, 23(2): 23–35. |

| [19] | Hennart J F. Down with MNE-centric theories! Market entry and expansion as the bundling of MNE and local assets[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(9): 1432–1454. |

| [20] | Johanson J, Vahlne J E. The internationalization process of the firm—A model of knowledge development and increasing foreign market commitments[J]. Journal of International Business Studies, 1977, 8(1): 23–32. |

| [21] | Johanson J, Vahlne J E. The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(9): 1411–1431. |

| [22] | Knickerbocker F T. Oligopolistic reaction and multinational enterprise[J]. The International Executive, 1973, 15(2): 7–9. |

| [23] | Knight G A, Cavusgil S T. Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm[J]. Journal of International Business Studies, 2004, 35(2): 124–141. |

| [24] | Knight G A, Liesch P W. Internationalization: From incremental to born global[J]. Journal of World Business, 2016, 51(1): 93–102. |

| [25] | Kobrin S J. Bricks and mortar in a borderless world: Globalization, the backlash, and the multinational enterprise[J]. Global Strategy Journal, 2017, 7(2): 159–171. |

| [26] | Kogut B, Zander U. Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation[J]. Journal of International Business Studies, 1993, 24(4): 625–645. |

| [27] | Kostova T, Nell P C, Hoenen A K. Understanding agency problems in headquarters-subsidiary relationships in multinational corporations: A contextualized model[J]. Journal of Management, 2018, 44(7): 2611–2637. |

| [28] | Koza M P, Tallman S, Ataay A. The strategic assembly of global firms: A microstructural analysis of local learning and global adaptation[J]. Global Strategy Journal, 2011, 1(1-2): 27–46. |

| [29] | Luo Y D, Tung R L. International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 481–498. |

| [30] | Mathews J A. Dragon multinationals: New players in 21st century globalization[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2006, 23(1): 5–27. |

| [31] | McDougall P P, Oviatt B M. International entrepreneurship: The intersection of two research paths[J]. The Academy of Management Journal, 2000, 43(5): 902–906. |

| [32] | North D C. Institutions, institutional change and economic performance[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. |

| [33] | O’Donnell S W. Managing foreign subsidiaries: Agents of headquarters, or an interdependent network?[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(5): 525–548. |

| [34] | Oviatt B M, McDougall P P. Toward a theory of international new ventures[J]. Journal of international Business Studies, 1994, 25(1): 45–64. |

| [35] | Penrose E T. The theory of the growth of the firm[M]. New York: John Wiley & Sons, 1959. |

| [36] | Pitelis C N, Teece D J. The New MNE: " Orchestration” theory as envelope of " Internalisation” theory[J]. Management International Review, 2018, 58(4): 523–539. |

| [37] | Porter M E. Competitive strategy[M]. New York: Free Press, 1980. |

| [38] | Prahalad C K, Doz Y L. The multinational mission: Balancing local demands and global vision[M]. New York, NY: Free Press, 1987. |

| [39] | Prahalad C K, Hamel G. The core competence of the corporation[J]. Harvard Business Review, 1990, 68(2): 79–91. |

| [40] | Rugman A M. Inside the multinationals: The economics of internal markets[M]. New York: Columbia University Press, 1981. |

| [41] | Rui H C, Yip G S. Foreign acquisitions by Chinese firms: A strategic intent perspective[J]. Journal of World Business, 2008, 43(2): 213–226. |

| [42] | Scott W R. Institutions and organizations[M]. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 1995. |

| [43] | Shaver J M. Do we really need more entry mode studies?[J]. Journal of International Business Studies, 2013, 44(1): 23–27. |

| [44] | Teece D J, Pisano G, Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(8): 509–533. |

| [45] | Vahlne J E, Johanson J. From internationalization to evolution: The Uppsala model at 40 years[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(9): 1087–1102. |

| [46] | Vernon R. International investment and international trade in the product cycle[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1966, 80(2): 190–207. |

| [47] | Williamson O E. The economics of organization: The transaction cost approach[J]. American Journal of Sociology, 1981, 87(3): 548–577. |

| [48] | Witt M A, Lewin A Y. Outward foreign direct investment as escape response to home country institutional constraints[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 579–594. |

| [49] | Witt M A. De-globalization: Theories, predictions, and opportunities for international business research[J]. Journal of International Business Studies, 2019, 50(7): 1053–1077. |