2019第41卷第10期

2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093

2.School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China

独立董事制度一直被视为能够解决第一类代理问题(即股东和经理人之间利益冲突)的一种重要机制(Fama和Jensen,1983)。独立董事在减缓代理冲突、增加股东财富等方面发挥了关键性作用。而在中国等新兴资本市场的国家,第二类代理问题(即大股东和小股东之间利益冲突)更为严重(Porta等,1998),独立董事的监督功能主要体现于如何遏制大股东侵占小股东利益的情况发生(叶青等,2016)。例如,叶康涛等(2011)认为,提高独立董事比例会抑制大股东的资金占用行为。黄海杰等(2016)的研究指出,在大股东掏空程度越严重的公司,会计专业独立董事的声誉对企业盈余质量有更显著的正向影响。然而在现实中,为了明哲保身,独立董事对于公司利益被侵害的行为不闻不问,甚至与公司管理层和大股东合谋而共同侵占公司财产的丑闻层出不穷①,使“花瓶独董”②现象越来越受到学界关注。“花瓶独董”是指与公司管理层和大股东“易于合作”而履行监督职责不甚尽职的独立董事(陈睿等,2015)。上市公司有“花瓶”显示的需求,而独立董事较好的声誉、较强的专业能力和较高的社会地位,意味着即使成为“花瓶”也具有公司所需的显示价值,为公司传递了盈利性和安全性状况优异的信号(唐清泉,2005)。但是,由于独立董事大多由管理层聘请,一般情况下不会在董事会议上对公司议案提出公开质疑,其投票权仅仅是橡皮图章,难以真正发挥监督作用(Kesner,1986;叶康涛等,2011)。作为现代公司治理机制的重要一环,独立董事履职效果为何如此不尽如人意?

对上述重要命题,学者们从多种视角进行了解读。西方学者受到其宗教传统中“人皆有罪、人性本恶”思想的影响,主张“完善”外部制度建设,尤为强调对独立董事进行“完备”的外部监督约束,这种消极治理的防御观对国内独立董事制度的建设也产生了深远影响。中国证监会于2001年8月16日颁布了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,正式在中国确立独立董事制度。随后,一些中央部委和地方政府针对本系统或本区域的企业建立独立董事制度而进行了专项立法③。一系列法律法规为独立董事履职的合法性与否提供了充分的参考依据,然而却未能减少“花瓶独董”现象,国内学者对此也展开了相应的学术探讨。例如陈睿等(2015)、杜兴强等(2017)指出,在中国资本市场“强管理者、弱所有者”的背景下,董事长和总经理拥有较大的自由裁量权,能决定独立董事的任免。发表异议的独立董事离职概率更高,使独立董事存在较高的逆淘汰风险(杜兴强等,2017)。有些学者从独立董事自身能力角度,认为与其他董事相比,由于信息不对称,独立董事无法掌握企业内部信息,从而削弱了其监督履职的能力(祝继高等,2015)。还有学者从中国传统文化入手,认为儒家文化里的“中庸”“和谐”“礼让”等观念让独立董事发表异议时更加“委婉”和“温和”(段锦云,2011),这些文化因素均有助于催生“花瓶独董”现象(杜兴强等,2017)。

上述解读虽各自有一定的道理,但都只看到独立董事未有效履职的零散、局部性问题。事实上,独立董事令人失望的社会表现根植于其履职动机只停留于满足合法即可的阶段,有些独董甚至连此要求都达不到。合法性仅仅是独立董事有效履职的最低要求,而行为不合德,不尽诚信与勤勉义务,忽视独立董事“认真履职、维护公司整体利益、尤其要关注中小股东的合法权益不受损害”④的崇高履职使命,是导致“花瓶独董”现象的根本原因。虽然“花瓶独董”未触犯相关法律、法规及规范性文件的禁止性条款,但在道义上受到了企业众多利益相关者的强烈谴责,也不利于企业和社会长远发展。仅仅从事局部性的制度修缮工作(如上述学者指出的强化监督、增强激励、甄选独董等举措),只是治标而非治本之策。这些方案仍然是在合法性的框架下,对独立董事的履职动机施加局部影响而已。无论外部制度如何完善,独立董事如果缺乏有效自律的素质基础,必然总能找到当前制度中尚未予以规范的盲区,利用制度漏洞,甚至歪曲执行制度为自己谋取私利。因此,对独立董事的履职动机从合法层次演进到合德层次,才是治本之策。

那么,如何演进独立董事的履职动机,使独立董事在自发积极地从事合乎自身价值观念的履职行为时,能够兼顾众多利益相关者的保护及企业和社会的长远发展呢?遗憾的是,现有文献对于独立董事的合德履职动机关注甚少,履职动机的层次演进问题更被忽略。从合法层次演进到合德层次的进程中,谁来发挥重要作用?为何要发挥作用?怎样发挥作用?发挥作用的同时需要注意什么?对这些问题的回答有助于明确不同行为主体在整个动机演进过程中扮演的角色及作用,但现有文献未对此进行有益的探索。

基于如上问题和现有研究的不足,本文比较了独立董事合法与合德两种履职动机,指出了合德动机相比于合法动机能更好地减少“花瓶独董”现象的原因,并警惕为达到最适合德动机而陷入的伪善陷阱。然后构建了从合法到合德的三层次五阶段的履职动机演进模型,并梳理出成功完成演进过程所需的保证条件。本文通过搭建合德理论框架而填补了现有关于“花瓶独董”现象的研究不足,具有重要的理论贡献;同时,在实践中对独立董事如何有效履职以及独立董事组织域各层面行为主体在这一演进过程中应如何行动具有一定的指导作用。

二、独立董事组织域与独立董事两种履职动机(一)独立董事组织域

众多学者对“花瓶独董”现象成因的反思,使独立董事制度遭遇前所未有的危机。但是,制度危机只是动机演进的必要而非充分条件(Seo和Creed,2002),独立董事履职动机是否能真正提升至合德层次还取决于独立董事所在的社会系统内部过程的影响。参考Scott(1994)有关组织域的研究,本文提出独立董事组织域(organizational field of independent directors)这一概念,认为其是“独立董事履职的边界、接触的成员身份及相互间互动关系而共同定义与确定的组织或职业集合体”。本文将独立董事所在的整个社会系统、以及独立董事履职所关联的企业、其他高管、投资者、监管者等众多行为主体均看作是独立董事的组织域。显然,独立董事组织域呈现范围广、层级多且复杂度高的特点,笼统研究不利于把握独立董事履职动机的具体演进过程。据此,借鉴Holm(1995)的成果,本文认为独立董事组织域是由分离的三个层面组成:独立董事组织域的社会层面、企业层面和个体层面。独立董事组织域社会分离出独立董事组织域企业,而独立董事组织域企业又可分离出独立董事组织域个体。可以看出,独立董事组织域不仅是独立董事和域内不同层面、不同身份、不同利益的行为者的集合体,更是一种对话、交流和讨论的平台和渠道(Hoffman,1999),本文所讨论的独立董事履职动机的演进过程也正是各层面行为者不断对话和讨论的过程。

明晰了独立董事组织域的内涵后,对合德履职动机主体的界定就尤为重要,因为这决定了履职动机演进过程的具体方向。但是,现有关于德性的学术研究,尤其对哪个层面的行为主体需要合德,却存在不少争议。Bright等(2014)总结了三种不同观点;第一,内在假设(intrinsic hypothesis),即企业合德属于企业整体特征,企业如同个体一般,有自己的组织系统、结构、程序和文化,也自然拥有自身的德性特征。第二,容器假设(container hypothesis),即企业合德就意味着企业成员合德,企业德性是企业内个体德性的总和,企业仅仅是所有个体成员德性的“容器”。第三,协同假设(synergy hypothesis),即企业合德与企业和个人之间的动态联系有关,企业具有一定程度的乘数和协同效应,从而使企业德性要高于企业个体德性的总和。本文综合三者的要义,认为既存在企业层面的德性,也存在个体层面的德性。合德与否的对象既包含个体,也包括企业,甚至延伸到整个社会,而个体、企业和社会间的合德观具有较强的关联性⑤。在独立董事组织域中,“花瓶独董”体现了独立董事组织域中个体层面的不合德动机,与独立董事组织域企业、独立董事组织域社会等多层面的行为主体关系密切,因而减少“花瓶独董”现象的关键,也需从社会、企业等多层面从大到小、由浅入深地不断分离独立董事组织域的层次,从而探求“花瓶独董”的动机提升之路。

(二)合德动机相比于合法动机能更好地减少“花瓶独董”现象

在古今各术语中,“德”均指人性和行为上的品格卓越之处(Bright等,2014)。“合德”(morality)⑥一词为合乎道德、符合道德之意,代表了一种追求人类最崇高的“善”和最高贵行为的过程,是人类最优秀的本质(MacIntyre,1981)。中国历代政府高度重视国民的德性教育,多数时期将德治提升到与法治相同甚至超越于法治的程度⑦,当代政府坚持“依法治国和以德治国相结合”的重要治国方略也充分体现了行为合乎道德的重要性。习总书记在中共中央政治局第三十七次集体学习时强调,坚持依法治国和以德治国相结合,使法治和德治在国家治理中相互补充、相互促进、相得益彰,推进国家治理体系和治理能力现代化。

近年来,来自外部的压力导致独立董事合法即可的履职动机遭到挑战。社会公众对独立董事期望的不断加深,频发的社会事件更是使“花瓶独董”成为公司治理实践中口伐笔诛的诟病。众多学者已经开始解读“花瓶独董”的成因,并提出了相应的解决方案。合法动机面临的困境为合德动机的呼之欲出以及最终完成从合法提升到合德的演进创造了必要的条件。

虽然当前合德动机相比于合法动机仍然处于边缘和弱势的位置,甚至有些独立董事连合法动机的要求都达不到,想要合德则更难实现,但是合德动机能更好地减少“花瓶独董”现象,实现独立董事个体、企业和社会的“共赢”。因此,合法动机遭遇的困境恰好为合德动机的发展壮大并最终从合法提升到合德创造了难得的机遇⑧。

然而,独立董事履职动机的演进并非一蹴而就,从合法动机提升至合德动机需要漫长的过程。Seo和Creed(2002)指出,只有符合时代发展趋势、能引起组织域中各层面行为者强烈共鸣的制度逻辑才能发展壮大,并最终代替初始的制度逻辑。本文进而认为,合德动机在合法动机遭遇困境的情况下,能够发展壮大并逐步形成对合法动机强有力的威胁。原因有二:一方面,合法履职动机意味着独立董事遵守相关的制度约束,不触犯相应的禁止性条款,然而制度的供给具有滞后性。由于人类理性的局限性和事物发展的不确定性,有关独立董事的制度设计无法达成能涵盖一切可能的契约条款。即便在号称制度建设极其完备的西方资本市场环境中,所谓“完善”的制度也无法阻拦独立董事人性的欲望、贪婪等“恶”的放纵所造成的恶性事件。因为再完善的制度也是基于已发生的问题而事后形成的用于规范独立董事行为的条文,在来自各行各业精英群体的独立董事面前,具有较强的滞后性而难以发挥约束力,单纯指望制度完善就能确保独立董事有效履职的想法未免过于简单。相关数据显示,在20世纪后半叶,美国上市公司中独立董事的比重由20%飙升至75%,最大化股东价值的角色定位使独立董事受到了热捧,同时独立董事相关的制度规范也越来越严格(Gordon,2007),然而2001年爆发的“安然事件”却使独立董事制度的有效性遭到质疑。尽管处于重重的外部监管环境下,安然公司15名德高望重的独立董事要么就职于安然支持的非盈利性机构,要么正与安然进行交易,而对安然的各种劣迹熟视无睹。因此,独立董事如果缺乏有效自律的素质基础,那么在内心欲望的驱动下,总会利用制度漏洞,或者歪曲执行制度等规范盲区来谋取私利,这些行为在现行制度中未予以规范却可以满足独立董事短期利益最大化的要求,此合法却不合德之举会引发公司治理领域的诸多矛盾。另一方面,制度的完善过程也是制度供给的增加过程,制度成本也在不断攀升,这种饮鸩止渴式的制度被动完善之路缺乏持续性。最终导致的结果可能是独立董事制度的完善,不仅没有帮助企业增值,反而会损耗企业价值,那么这种制度的生命力必然不会持久,即使独立董事在合法履职动机的驱动下遵守这些制度规范,企业也会因过高的制度成本而得不偿失。

在西方社会,所谓“完善”的制度设计下尚且无法避免“花瓶独董”,那么在中国等新兴资本市场产生这种现象就更不足为奇。在治理方法上,未考虑中国实际情况,只通过不断完善制度设计来强化独立董事的合法履职动机,这种“拿来主义”倾向的直接照搬必然会导致“水土不服”,在中国公司管理实践中难以发挥效果。究其原因,西方奉行的基督教倡导“原罪论”,认为“人皆有罪、人性本恶”,难以抵御外界诱惑,得借助上帝等外部力量对人心灵中的“恶”进行救赎,所以必须依靠外部严密的法律、制度等“他律”的方式来规范自身的行为,实现“抑恶”。强化合法动机的理由也正脱胎于此,例如孟德斯鸠主张人性恶,并将其作为立法的基础,而西方经济学理论的一项最基本的假设就是人的利己性。Carmichael(1970)最早提出了内部控制的概念,认为人性具有的道德缺陷是内部控制得以存在的根本原因,并强调了完善外部制度设计以及人对规则遵循的必要性。与之相反,中国传统文化对人性的出发点具有善意期待,认为人性可塑⑨。伟大的历史人物和革命先烈,一代代所传承的丰功伟绩和感人事迹,正是希望深入到人的心理,引导人们积极向善,通过铸造完善的心智模式来成就优秀的行为。也就是说,实现合德履职动机的提升,在独立董事内心深处产生“认真履职、维护公司整体利益、尤其要关注中小股东的合法权益不受损害”的崇高使命感,对独立董事相关制度发自内心的认同,为自身的行为提供内在指引,进而能主动合理化自身的行为,将行为的偏差控制在可容忍的范围之内,即通过“正心”来指引“正行”。

所以,我们在总结西方学者有关“花瓶独董”治理的经验与教训时,不妨从中国优秀传统文化中汲取符合德性的“自律”因素。实现“他律”到“自律”的升华,即从合法动机向合德动机的提升,将完善独立董事履职的外部环境条件和构建独立董事的心智模式结合起来,求得一条既适合中国发展又能有效治理“花瓶独董”现象的可行之路。

(三)警惕为达到最适合德动机而陷入的伪善陷阱

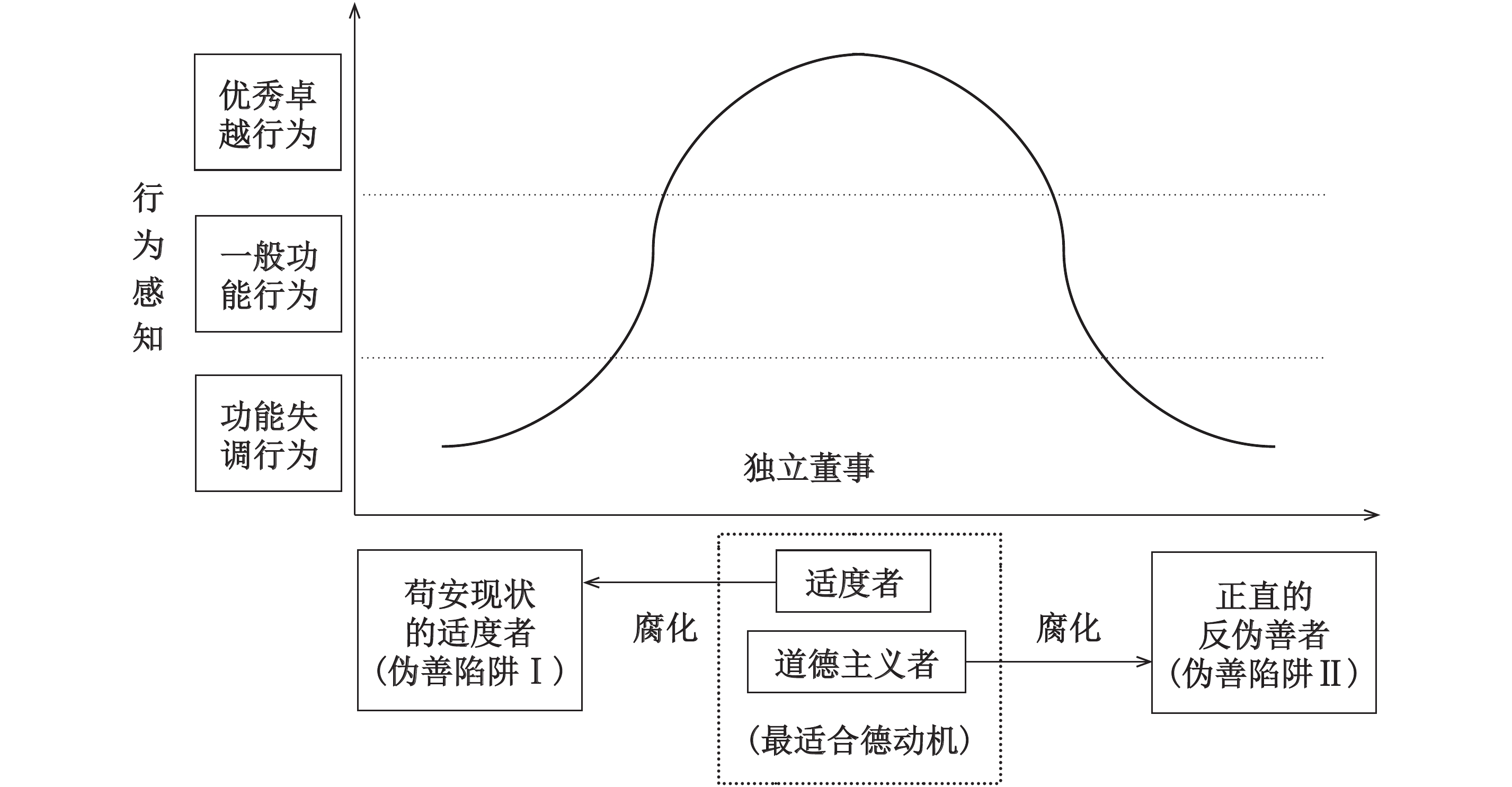

合德相对于合法而言,对独立董事履职动机提出了更高层次的要求。合法与否可以直接观测和评价,然而合德却是一种较为宽泛的概念,因而在具体动机演进过程中,最适合德动机的确定至关重要。Grant(1997)的研究指出,现实生活中存在着多种合乎伦理的正当性选择,它们彼此间甚至相互冲突,最典型的类型是适度者和道德主义者。独立董事无论是成为适度者还是道德主义者,均会始终将勤奋工作作为毕生的事业信念,会在不正义面前做出正确的选择,而不过于在意这种行为会对自身的地位造成怎样的影响。

参考Grant(1997)的研究,本文认为在公司治理实践中与独立董事这两种“合德”相对应的是两种“伪善”⑩,即苟安现状的适度者(the complacent moderate)和正直的反伪善者(the righteous anti-hypocrite),其分别属于适度者和道德主义者的腐化形式。具体而言,适度者懂得宽恕和妥协,而发展过度却有可能不断削减重要的道德问题,最终危及公众能够清晰识别关键性道德差异的能力,即走向了苟安现状的适度者。与之对应,道德主义者具有纯正的动机,然而却缺乏判断力,当道德主义者执意不肯偏离其高高在上的道德标准,并公开宣示坚持这些标准,甚至牺牲某些合乎正义的结果也在所不惜,那么就会走向正直的反伪善者道路。

四种类型独立董事的特征比较如表1所示,可以看出,适度者深思熟虑、沉着冷静,其正直如一的行为以维持分寸与平衡为目标。虽然适度者积极尝试矫正不正义,却是一位懂得宽恕的和平缔造者,会对那些看起来过于良善的人产生一丝怀疑,并对那些允许自己有略微不合德之举的人保持适度容忍。只要结果是恰当的,适度者便可能原谅混杂的动机。而苟安现状的适度者呈现懒惰的工作状态,却圆滑地将其所秉持的适度伦理作为保全舒适现状和关心现有名声的“遮羞布”。其过于容忍和在意他人,对他人佯装出的德性、怜悯关心和责任情怀,均是为了满足其自私的目的。这类伪善者的受害者令人同情,这是因为在受害者遭遇的侵害中,还加上了信任惨遭背叛的痛楚和侮辱。道德主义者热情冲动、激情洋溢,激励其行为的是对邪恶的仇恨和发表谴责时的直言不讳。道德主义者的正直如一则以维持纯洁为目标,这种纯洁是某种初始的、无暇的良善,任何威胁良善的腐化力量都将遭到道德主义者的适度抗拒。正直的反伪善者偏执地以强烈的道德优越感指导工作,乐于自吹自擂地自圆其说,反而展现了其伪善的一面。其正直却不知变通,过于关心怎样维护自己的这种正直如一的感觉,不愿容忍任何道德瑕疵,很少承认妥协的必要性。他们较少关注自身行动会造成的实际后果,行为的代价却屡见不鲜地落到了他人肩上,而他们却沉浸在自身的“合德观”中难以自拔,始终不愿融入世俗世界之中。鉴于此,正直的反伪善者也不应该得到信任。

| 特征维度 | 苟安现状的适度者 | 适度者 | 道德主义者 | 正直的反伪善者 |

| 德性动机 | 伪善 | 合德 | 合德 | 伪善 |

| 工作状态 | 懒惰 | 勤奋 | 勤奋 | 偏执 |

| 人格气质 | 圆滑 | 深思、沉着 | 冲动、激情 | 自吹自擂 |

| 行为目标 | 佯装德性而却自私 | 维持分寸与平衡 | 维持纯洁 | 过于维护合德观 |

| 对冒犯的态度 | 过于容忍 | 适度容忍 | 适度抗拒 | 坚决抗拒 |

| 对他人的定位 | 过于在意 | 较为在意 | 较不在意 | 决不在意 |

| 资料来源:作者根据Grant(1997)、马基雅维利的《君主论》和卢梭的《论政治经济学》《社会契约论》等著作整理。 | ||||

可见,适度者和道德主义者是能获取最适合德动机的两种独立董事类型。然而,动机的演进过程需仔细把控,否则一旦偏离最适合德动机,对独立董事履职动机提升所付出的前期努力都将白费。在此重要环节上,本文借鉴中国传统文化中凡事“过犹不及”的中庸思想⑪,同时参考Bright等(2014)关于合德是“行为人一系列连续潜在状态中的最佳理想点”的重要学术论断,认为苟安现状的适度者、正直的反伪善者均是与最适合德动机相偏离的伪善陷阱。

如图1所示,将行为感知分为功能失调行为、一般功能行为和优秀卓越行为,而独立董事分为苟安现状的适度者、适度者、道德主义者和正直的反伪善者四类。可以看出,只有适度者和道德主义者才具有最适合德动机,也只有最适合德动机才能铸造优秀卓越的行为。合德观的践行所展现的这种优秀卓越行为,既是行为人扮演某一社会角色的需求,也为在某明确的社会实践领域展现优秀所必需(MacIntyre,1981)。优秀卓越行为的区间代表了一定范围的“正向偏差”(Spreitzer和Sonenshein,2004),其所属的合德独立董事(适度者和道德主义者)均取得了超水平的绩效和收获了卓越的价值(Bright等,2014)。因此,在独立董事履职动机的演进过程中,我们要充分根据不同行为人的具体特征,引导其成为适度者或道德主义者,使之均能获得最适合德动机而实施优秀卓越行为,并高度警惕陷入德性动机的两种伪善陷阱。如果独立董事具有苟安现状的适度者或正直的反伪善者的特征而即将陷入伪善陷阱时,我们应该及时分别将其拉回适度者或道德主义者的最适合德动机轨道上来。

|

| 图 1 独立董事履职动机的伪善陷阱图 |

“花瓶独董”的不合德行为本质上属于独立董事自利主义的具体表现,尽管Caza等(2004)、Crockett(2005)等学者均看好在未来的企业管理制度逻辑变革中自利主义被德性主义替代的必然性,但具体的替代过程、尤其是独立董事履职动机的详细演进步骤却没有相关文献提供支撑。在对“花瓶独董”现象的治理方面,独立董事之外的行为主体不能强迫独立董事实施合德行为,简单的激励政策甚至适得其反,但也不能对独立董事行为合德与否漠不关心和听之任之,而是需要采取恰当举措,主动激发、引导并树立独立董事内心的合德动机,使之自发做出符合道德价值观念的合德行为。而本文主要讨论合德作为独立董事的一种履职动机,如何在独立董事组织域突破合法的履职动机,逐步发展壮大,并最终从合法动机提升至合德动机。基于如上问题和研究思路,为了获得最适合德动机,本文提出了从合法提升至合德的独立董事履职动机的演进过程模型,如图2所示。

|

| 图 2 独立董事履职动机从合法提升至合德的演进过程模型 |

该模型的构建借鉴了Holm(1995)有关嵌套系统的思想以及Greenwood等(2002)、Greenwood和Suddaby(2006)的制度变革过程理论。根据嵌套系统的思想,独立董事组织域个体嵌套于独立董事组织域企业中,而后者又嵌套于独立董事组织域社会中。合德的履职动机作为社会层面的新思潮,能够依次影响各层面的行为者,即为“结构化”过程(路径Ⅰ)。据此,本文反向设计出三层次分离系统,即从独立董事组织域社会分离出独立董事组织域企业,再分离出独立董事组织域个体,这样才与“结构化”过程的分析逻辑保持一致。同时,参照制度变革过程理论的思路,从时间轴和空间轴上将动机演进过程分为“独立董事履职动机的进程推进”(路径Ⅱ)和“合德动机内化”(路径Ⅲ)两部分。时间轴包括五大进程:独立董事组织域社会培育合德履职氛围(阶段①),使独立董事组织域中边缘嵌入企业突破合法履职动机(阶段②),同时向更多企业发散合德履职动机的理念并引起共鸣(阶段③),进而独立董事组织域企业说服独立董事组织域个体接受合德履职动机(阶段④),以及最后独立董事个体真正接受并积极推广合德的履职动机,巩固合德履职动机的演进成果,使之稳定成为独立董事履职的主导动机(阶段⑤)。空间轴上,伴随社会—企业—个体的“结构化”过程(路径I),实现了合德动机内化的层级跃迁(路径Ⅲ)。该模型里时间轴的进程推进和空间轴的层级跃迁的任何一步出现问题,都有可能中断甚至葬送整个动机演进过程(Steinmo等,1992)。

(一)培育

合法动机演进到合德动机的第一个进程是培育(阶段①)。所谓培育,是指独立董事组织域社会各方主体共同施加影响,营造合德的履职氛围。

培育能否成功取决在社会的感召下,全体社会成员是否接受和认同合德履职理念。其中,文化紧度(cultural tightness)⑫的概念至关重要。Pelto(1968)通过对21个传统社会的研究发现,不同社会成员对于准则的坚持和遵守的程度是不同的。其总结了文化紧度的两种重要维度:一是社会准则的强度,指在社会内部准则清晰和具有说服力的程度;二是惩戒的程度,指在社会内部对于违背准则的容忍程度。

Gelfand等(2011)以33个国家的居民为样本,首次对社会的文化紧度进行了精确测量,其研究发现,中国的文化紧度值为6.7,属于文化紧度偏高的国家。因此,在文化紧度较高的中国,合德准则的清晰度和说服力,均会大大提升,同时社会内部对于违背该准则的容忍程度也较低。因此可以看出,相比于文化紧度低的社会,文化紧度高的社会更容易培育独立董事合德的履职氛围⑬。那么,在具体的培育方案上,需要分别从社会准则和惩戒两方面着手。社会准则方面,可以颁布并完善独立董事专门的行为规范和职业道德要求,树立合德履职动机的独立董事典型,形成榜样示范和激励效应;惩戒方面,可以重塑独立董事的声誉机制,将独立董事监督声誉和个人声誉“绑定”(陈睿等,2015),对于认定的“花瓶独董”现象,可以通过“公开警示”或“重点曝光”等手段进行震慑。

(二)突破

当合德的履职氛围逐渐形成后,独立董事组织域社会的各方群体在思想和行动上都做好了合德的心理预期。此时需要寻求突破(阶段②),即独立董事组织域企业受到外部冲击的影响,由被动无意识的企业转变为主动有意识的行动者。

传统的嵌入理论是从企业结构嵌入的角度进行分析,而Uzzi(1997)认为结构嵌入是指企业在整个组织域中所处的位置。本文进一步按照边缘和中心的不同位置,将企业分为边缘嵌入企业和中心嵌入企业,并认为相比于中心嵌入企业,边缘嵌入企业更有可能在合法动机遭遇困境时提升至合德动机。原因有三:第一,边缘嵌入企业在当前主导的合法动机环境下较难实现自身的利益,因而更愿意参加动机演进,争取在新的合德环境下抢占更有利的位置;第二,处于边缘位置能够使边缘嵌入企业有机会接触来自其他渠道的信息,促进信息的交流和互换,不至于被现有的合法动机所桎梏;第三,边缘嵌入企业具有更少的社会连接带,从合法提升至合德动机能较少遭到其他行为者的制裁,演进的成本及感知到的压力均较小。

据此,为了实现独立董事履职动机演进的“突破”,需要降低企业的结构嵌入程度。而降低结构嵌入程度的关键在于,鼓励行为者突破既定结构框架的桎梏、改变现有理念、扩大开放性并增强对其他理念选择的意识(Greenwood和Suddaby,2006)。但是,降低结构嵌入程度,使企业由组织域的中心位置移至边缘位置,会使企业承受被边缘化的成本,比如丧失原先的政治资源或政治关联等,这也正是很多企业当前抵触履职动机由“合法”向“合德”演进的重要原因。为了寻求“突破”,社会最初必须对边缘化的成本予以弥补,才能真正打消企业对降低结构嵌入程度的忧虑。对于率先降低结构嵌入程度的企业,进行充分补偿,甚至使企业获取比未降低结构嵌入程度更高的收益,从而使企业乐意接受合德的履职动机。

(三)发散

当企业成为接受独立董事合德履职动机的组织之后,由于缺乏支持环境,因而这种合德理念难以长期维持(Moore和Beadle,2006),甚至成为企业敷衍社会需求的“表面文章”。因此,抓住机遇寻求更广范围的发散,使独立董事合德履职动机成为企业组织共同奉行的主导理念,是创造支持性的组织环境的必由之路。所谓发散(阶段③),是指接受独立董事合德履职动机的企业需求更广范围的支持,并采取方法影响其他企业共同遵循此价值理念。

独立董事组织域企业,具有来自组织域各层面行为者、社会网络等各方面的压力。接受独立董事合德履职动机的企业需要对独立董事选聘、履职要求以及绩效考核等事项做出新的变革,这是对现有合法履职动机的重大挑战,有可能因风险和成本过高、得不到其他企业的支持而陷入困境。因为在相同条件下,缺乏有效自律素质基础的独立董事更倾向于应聘那些对合德要求薄弱的企业,而接受合德履职动机的企业组织会因较高的德性任职要求而得不到独立董事的青睐,那么市场的“逆淘汰”选择机制会导致履职动机前期的演进成果功亏一篑。

然而,为了利益相关者的保护以及企业和社会的长远发展,企业不得不推进合德动机的演进,所以合德理念的发散方式就尤为重要。这要求已接受合德动机的企业在将合德动机发散过程中,注意引起对方的共鸣和正向反馈,而非抵制和负向反馈。此时,需要采用包容式的发散方式,将合德理念逐步灌输到其他企业,努力实现求同存异,使其他企业逐步认识到合德相对于合法的优越性,并最终获得其他企业的共鸣,而共同加入到接受独立董事合德履职动机的企业集合中来。所以,相比于对抗式的发散方式,独立董事组织域中已接受合德动机的企业采用包容式的发散方式更有可能获得其他企业对合德履职动机的支持。

(四)说服

独立董事合德动机的广泛发散仅仅是“半制度化”状态(Tolbert和Zucker,1996),而真正完全的“制度化”需要让合德动机成为广大独立董事的真切认知。Strang和Soule(1998)认为,广泛的发散难以实现完全的制度化,该过程的进行必然要说服这些域层面的主要行为人,使其由该理念的接受者转变为积极的倡导者(阶段④)。本文将说服定义为,独立董事组织域企业需要积极采取行动,让组织域个体层面的独立董事接受合德履职动机的过程。

一种成功的制度,无论大小与否,都必须能协调个体成员的行动(Campbell,1995)。而在说服进程中,群体成员身份的社会认同起了关键作用。社会认同是指个体感知到自我属于某特定群体的一分子,并由此带来的情感收获和价值意义(Parcel,1981)。社会认同分为组织认同与个体认同两种典型形式。其中,组织认同是指个体根据某一特定的组织成员身份,在对自我进行定义和认知的过程中,产生的组织归属感或与组织保持一致的状态或知觉(Mael和Ashforth,1992)。与组织认同依据的组织成员身份不同,个体认同是指个体根据自己与他人的关系身份,对自己进行定义或产生一种归属于他人的知觉(Sluss和Ashforth,2007)。无论独立董事是对企业的组织认同或对企业其他高管产生的个体认同,都会促使独立董事激发合德的履职动机,认识到自我在行为、理念、情感等诸多方面应与企业保持一致性,并将企业的目标视为个人目标,产生完成目标和任务的强烈动机。在这种强烈的社会认同感的驱动下,从合法演进到合德并使合德成为独立董事履职动机的可能性更大。

然而一些上市公司,尤其是民营控股公司,热衷于聘请“官员独董”,甚至聘请已经离退休的官员去企业任职,形成独立董事“政商旋转门”的奇特现象(叶青等,2016)。这些公司看重的并非“官员独董”的专业能力,而是其背后的政治资源,希望借助“官员独董”的社会关系网络谋求更大发展(朱凯等,2016)。这些公司与“官员独董”相比处于弱势,却是合德动机演进的主动行动方,因此说服“官员独董”接受合德履职动机的困难重重⑭。可以看出,与非“官员独董”相比,公司说服“官员独董”接受合德履职动机的难度更大。

(五)巩固

独立董事履职动机演进的最后一个进程是巩固(阶段⑤),指的是独立董事组织域个体接受并积极推广合德的履职动机。作为现代公司治理机制的重要一环,他们的接受和支持程度直接决定了合德能否成为主导的履职动机。上文的研究主要关注主动行动方的特征、实施的行为对被动行动方的影响,事实上,被动行动方的特征对动机演进的决胜过程起到了更为关键的作用。“花瓶独董”未必没有意识到合德的重要性,也可能通过组织认同或个体认同接受了外界灌输的合德理念。然而,由于其未将合德履职动机铸造成为内心的价值信念,可能依然继续从事“以合德之名,行利己之实”的伪善行为。因此,该路径是独立董事将合德动机由外界灌输内化为自身价值信念的最高层次,也是动机演进过程的最艰难之处。

根据Hannah等(2011)的定义,合德勇气是指一个人在不利的逆境中也能坚守自己的德性认知并将其付诸于道德实践的能力。本文认为,独立董事具有合德勇气的特征对于合德动机的巩固最为重要。然而在当前倡导合法动机的大环境下,独立董事坚持合德履职动机是有风险的,这是由于独立董事组织域中缺乏合德的独立董事模板,独立董事的合德之路需要不断探索和调整,存在较高的失败风险。相比于其他不合德却合法的独立董事、甚至不合法的独立董事而言,具有合德动机的独立董事能够实施最佳的优秀卓越行为(Bright等,2014),然而却未必能获得奖励,甚至有可能因违背当前的主导动机理念而遭遇冷嘲热讽(Spreitzer和Sonenshein,2004)。并且,Seligman等(2005)的研究发现,对中国影响最大的儒释道文化均不强调勇气这一德性。因此,在向合德动机巩固的进程中,进一步强调合德勇气是非常必要的。同时,对合德勇气较大的独立董事可给予恰当的激励,形成广泛的示范效应(Campbell,1995),从而共同推动巩固阶段的顺利进行。

合德勇气体现了独立董事积极的心理品质以及乐意承受动机演进的外在气魄,而合德动机的真正内化却与独立董事自身的学习能力密切相关。独立董事的履职过程,是一种不断匹配自身行为与初始意图的过程。如果独立董事完成了自己的意图,那么行为和意图之间就是匹配的,否则便不匹配。从合法到合德的履职动机演进过程中,独立董事履职的意图会发生变动,要求独立董事对自身行为及时展开有效性评估,纠正行为和意图的不匹配现象,而这种察觉并纠正过程的核心要素正是学习。当独立董事察觉并纠正了不匹配的错误,却未改变主程序中的价值观,即为单环学习。此时,独立董事只关心自身履职动机的演进,却不推及他人,实现的是“独善其身”的自我动机提升。若其不仅纠正了不匹配的错误,还对主程序中操控行为和意图的主导价值观进行了必要修正,即为双环学习。此时,独立董事不仅关心自身履职动机的演进,还推及他人,实现的是“兼济天下”的共同动机提升。因此,双环学习的独立董事更容易真正实现合德履职动机的内化,主动吸收并推动履职动机的演进。

(六)对模型的补充及讨论

本文提出的独立董事履职动机的演进是对现实可能出现的演进过程的概念抽象。为了使模型更完备,本文对现实中可能出现、而在模型中未予以考虑的三种情况展开讨论。

第一,层级和阶段的简化。由独立董事组织域“社会—企业—个体”的三级传导可能简化为两级。一方面,跨过独立董事组织域企业,合德的履职动机由独立董事组织域社会的培育,直接灌输到独立董事组织域个体,并内化为独立董事自身的价值信念。然而,经过40年的改革开放征程,中国资本市场的建设初具规模,企业在市场经济中的作用日益突出,且独立董事均供职于上市公司,很难想象在合德履职动机的传导机制中企业若不参与竟是一番怎样的场景。另一方面,从独立董事组织域企业而始,合德的履职动机直接由企业传导至独立董事。这主要是由于社会对德性培育的不作为因素导致,而在当前中国情境下发生的可能性也较低。基于上文分析,中国是文化紧度偏高的社会,党中央高度重视道德建设,大力倡导和践行社会主义核心价值观,所以合德动机由社会层面培育更符合实际。并且,企业虽然被赋予更多的道德和社会责任(Velasquez,2002),但其社会表现却远远辜负了公众期望,原因在于当前企业自利主义的制度逻辑依然根深蒂固(Caza等,2004;Crockett,2005)。独立董事合德首先要求企业合德,因而单纯指望企业自发进行动机演进的期待是不现实的。

第二,层级和阶段的交叉与倒置。合德的履职动机作为社会层面的新思潮在影响组织域各层面行为者行为的同时,也会受到各层面行为者行为的影响(Clemens和Cook,1999)。也就是说,合德履职动机由社会层面、企业层面传导到个体层面的单向“结构化”进程中,由于相互间的交互影响、内部过程制约及中介作用,可能会出现交叉与倒置,形成“去结构化”或“重新结构化”的过程(Steinmo等,1992)。但目前对于合德的研究尚属初级阶段,有关独立董事合德履职动机演进的文献更是缺乏,因此本文构建了三层次五阶段模型,认为时间轴包括培育、突破、发散、说服和巩固五个阶段,空间轴上伴随社会—企业—个体的“结构化”过程,也实现了合德动机内化的层级跃迁。交叉与倒置代表了一种不平衡和不稳定的状态,难以持久,不属于一种稳定的进程推进结构(Seo和Creed,2002)。所以本文认为,即便有“去结构化”或“重新结构化”的局部交叉与倒置,总体演进方向应该难以改变。

第三,履职动机和独董能力的综合影响。本文对独立董事履职动机从合法到合德的演进过程进行了阐释,但是还存在独立董事能力的因素,可能需要综合考虑两者对独立董事履职有效性的影响。然而,一方面,与国外独立董事主要由其他公司的经理人或高层决策者出任不同(黄海杰等,2016),中国上市公司的独立董事一般由学者、专家以及社会贤达担任,具有非常显著的稀缺性,这也正是当前很多“花瓶独董”虽然不称职但仍会留任、甚至会获得更多职位的关键原因之一(陈睿等,2015)。显然,“精英”群体的特殊特征使得独立董事无法履职纯粹是由于自身能力不足而造成的可能性是比较小的⑮。另一方面,上文在“巩固”阶段已探讨了独立董事的学习能力,还特别比较了单环学习和双环学习的差异。可以看出,独立董事的能力因素,已包含在本文所探讨的“履职动机”的研究范畴之内。且能力和动机本身难以切割,即便能力不足,能力的提升也依赖于动机的演进,否则缺乏动力。一般而言,如果独立董事愿意冒着“得罪”管理层和大股东的风险对董事会议案提出异议的话,说明该议案可能确实存在严重的问题。发现问题并陈述理由的异议过程需要付出很多勤勉的努力,所以提出异议的独立董事等同于有效履职的独立董事(陈睿等,2015)。面对同一议案却未提出异议的独立董事,要么是未发现议案有问题,要么是明明发现有问题却不敢提出异议。前者属于勤勉工作的程度不够,后者说明独立董事缺乏恪尽职守的职业操守,在实证研究中这两类人群均被归入有效履职动机不强烈的人群(叶康涛等,2011;祝继高等,2015)。所以只有深入考察“花瓶独董”的动机问题,才能让独立董事更有能力胜任自己的角色(唐清泉,2005)。据此本文认为,即便考虑到独董能力因素,履职动机演进模型还是具有较强的稳健性。

四、结论与讨论将独立董事的履职动机由合乎法律的层次演进到合乎道德的层次,才是解决问题的根本之道。本文构建了一种三层次五阶段的履职动机演进模型。合法动机演进到合德动机既是培育、突破、发散、说服和巩固5个阶段在时间轴的推进过程,也是空间轴上从独立董事组织域社会深入到独立董事组织域企业,进而到独立董事组织域个体的合德动机内化的层级跃迁过程,两过程同时进行(回答了“演进动因”的命题)。文化紧度高的社会在培育阶段,边缘嵌入企业在突破阶段,组织认同感或个体认同感强的独立董事以及非“官员独董”在说服阶段,合德勇气大、双环学习的独立董事在巩固阶段,扮演了重要角色(回答了“演进主体”的命题)。在演进的发散阶段,企业采用包容式的方式而非对抗式的方式能够促使演进过程更加顺利地进行(回答了“演进方式”的命题)。时间轴和空间轴的任何一步出现问题,都有可能中断甚至葬送整个动机演进过程。

本文通过搭建合德理论框架而填补了现有关于“花瓶独董”现象的研究不足,具有重要的理论贡献。通过构建三层次五阶段的履职动机演进模型,对独立董事履职动机从合法到合德的演进过程进行了阐释,弥补了先前研究中重描述而轻理论推演的缺陷。当然,我们对独立董事外部制度建设的批判并不意味着否定其所有价值,也非赞颂合德动机的绝对完美性,只是希望在为独立董事履职创造更好的外部条件的同时,在外部制度基础上增添德性元素,通过履职动机的提升,从而找到“花瓶独董”病症的根治良方。同时,本文回应了徐淑英(2015)等学者提出的需要做对社会负责任的学术的倡议,号召独立董事组织域社会、企业及个体层面的行为主体都必须要有以社会为己任的觉悟,才能共同推进独立董事合德履职动机的演进。首先,社会需要不断培育和弘扬合德的履职理念。其次,在合德动机的发散过程中,为了寻求更广范围的支持和共鸣,企业应当采用包容式而非对抗式的方式,努力实现双方“共赢”。企业在招聘独立董事时,不妨更关注那些社会认同感更强、更具有合德勇气的候选人。最后,我们强烈呼吁那些“花瓶独董”,要以更加开放的胸襟、更加严格的要求对待合德动机,提升自己的德性素养,即便不能“达则兼济天下”,也需做到“穷则独善其身”。

未来的研究可以进一步讨论独立董事合法动机与合德动机两者融合的可能性,并比较与合法演进至合德履职动机在路径、方式等方面可能存在的差异性。同时,合德研究当前尚处于初级阶段,且一直处于被忽视的地位。未来基于中国情境的合德研究,需要进一步挖掘中国传统文化中的德性给养,与企业管理实践更好地结合起来。总之,以合德来重塑独立董事的履职动机,实现独立董事、企业和社会的“共赢”,必将成为未来重要的发展趋势。虽然当前中国情境下推进独立董事合德履职动机演进的困难重重,但通过独立董事、企业和社会的共同努力,必将不断推进这一重要进程。“道路是曲折的,前途是光明的”,相信独立董事履职动机必然会迈入合德的康庄大道!

① 根据中国证监会网站显示,独立董事因违规履职受到证监会行政处罚的事例不胜枚举,相关的处罚文件例如《中国证监会行政处罚决定书》。

② “花瓶独董”也可被译为花瓶董事、橡皮图章等。本文认为,“花瓶独董”是合法却不合德的独立董事。不合法的独立董事可以受到相关处罚,而对“花瓶独董”的处罚却缺乏相关依据,这也是“花瓶独董”现象难以根治的重要原因之一。本节第三自然段将进行系统的阐释。

③ 颇具代表性的有2002年中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、2007年原中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》等。2005年新修订的《公司法》对独立董事制度的建立提供了关键性的立法依据。其后,《上市公司监督管理条例》等对独立董事制度进行了更加细致的规定。

④ 来自《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。可以看出,“花瓶独董”的行为违反了该指导意见,从广义上来说仍然是不合法行为。然而,为了不使概念混淆,本文将难以有效处罚的广义不合法行为定义为不合德行为。

⑤ 这与本文所提出的独立董事组织域概念的三分离层次(独立董事组织域社会层面、企业层面和个体层面)的内涵也保持了一致。

⑥ “合德”一词出自汉代王充的《论衡•谴告》,“天人同道,大人与天合德”。唐代黄滔所著《御试良弓献问赋》写道,“乾坤与之而合德,夷夏有之而一贯”。

⑦ 中国德与法概念的辨析源远流长。《汉书•陈宠传》记载,西周时期“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里”,充分说明德与法共同构筑西周法律的完整体系。其后,秦代“专任法治”,而汉代倡导“德主刑辅,礼刑并用”,唐代主张“礼法结合”或“礼法合一”,宋代朱熹提出礼刑“不可偏废”,后来被明太祖阐发成“明刑弼教”。

⑧ 这和托马斯•库恩“范式转变”的逻辑具有一致性。范式转变一般是指现有的范式在一定条件下替代先前的主导范式,最终实现范式转变。

⑨ 中国传统蒙学读物《三字经》记载,“人之初,性本善”。在《孟子•告子上》中,孟子提出“人性善”的观点,成为性善论的代表。荀子虽然主张“人性本恶”,在先秦百家的人性论断中独树一帜,但依然主张“涂之人可以为禹”(见《荀子•性恶》)。

⑩ 莫里哀《伪君子》一剧中的奥尔贡和《恨世者》一剧中的阿尔塞斯特均是伪善者的代表。在对伪善的态度上,卢梭因其对伪善的批评而闻名,将伪善视为人类一切罪恶的源泉;而马基雅维利却不以为然,在《君主论》中,马基雅维利甚至赞颂了伪善在政治中的必要性。由于“花瓶独董”属于公司治理问题,独立董事的伪善不利于众多利益相关者的保护及企业和社会的长远发展,因此本文倾向于卢梭的观点。

⑪ 出自《论语•先进》,“子曰:过犹不及”。

⑫ Schout和North(1990)在分析制度对经济发展所起的作用时,将制度分成正式制度和非正式制度两种类型。文化、风俗习惯和宗教等非正式制度为法律、法规等正式制度功能的有效发挥创造了重要条件,并和正式制度一起推动着社会的进步(Greif,1994)。本文阐述的“合法性”属于正式制度约束,而“合德性”属于非正式制度约束。那么,国民是否接受非正式制度约束,取决于社会实施非正式制度的强度以及国民违反非正式制度所遭受的惩戒程度,而这正属于“文化紧度”一词的内涵。

⑬ 本文的分析为在中国情境下,社会主义核心价值观的成功培育与践行也提供了重要的理论依据,而这正是与中国的制度和文化因素的优越性密切相关,所以我们必须始终坚定四个自信。

⑭ 2013年10月中组部发出《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,严格禁止现任和离退休党政领导干部到企业兼职(任职)。幸运的是,该禁令使被聘请的独立董事又重新回归到监督和咨询的基本职能上来,从而减轻了本文“说服”阶段存在的障碍。

⑮ 朱凯等(2016)的研究表明,“官员独董”增强公司价值的途径源自其政治资源,而非专业能力,对公司治理的促进作用不强,也不利于资本市场资源配置效率的提升。该研究从侧面反证了当前独立董事的主要群体有较强的专业胜任能力。

| [1] | 陈睿, 王治, 段从清. 独立董事" 逆淘汰”效应研究——基于独立意见的经验证据[J]. 中国工业经济, 2015(8): 145–160. |

| [2] | 杜兴强, 殷敬伟, 赖少娟. 论资排辈、CEO任期与独立董事的异议行为[J]. 中国工业经济, 2017(12): 151–169. |

| [3] | 黄海杰, 吕长江, 丁慧. 独立董事声誉与盈余质量——会计专业独董的视角[J]. 管理世界, 2016(3): 128–143. |

| [4] | 叶康涛, 祝继高, 陆正飞, 等. 独立董事的独立性: 基于董事会投票的证据[J]. 经济研究, 2011(1): 126–139. |

| [5] | 叶青, 赵良玉, 刘思辰. 独立董事" 政商旋转门”之考察: 一项基于自然实验的研究[J]. 经济研究, 2016(6): 98–113. |

| [6] | 祝继高, 叶康涛, 陆正飞. 谁是更积极的监督者: 非控股股东董事还是独立董事?[J]. 经济研究, 2015(9): 170–184. |

| [7] | 朱凯, 林旭, 洪奕昕, 等. 官员独董的多重功能与公司价值[J]. 金融研究, 2016(12): 128–142. |

| [8] | Bright D S, Winn B A, Kanov J. Reconsidering virtue: Differences of perspective in virtue ethics and the positive social sciences[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 119(4): 445–460. |

| [9] | Gelfand M J, Raver J L, Nishii L, et al. Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study[J]. Science, 2011, 332(6033): 1100–1104. |

| [10] | Hannah S T, Avolio B J, May D R. Moral maturation and moral conation: A capacity approach to explaining moral thought and action[J]. The Academy of Management Review, 2011, 36(4): 663–685. |

| [11] | Parcel T L. Reviewed Work: Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. H. Tajfe[J]. The American Journal of Sociology, 1981, 86(5): 1193–1194. |

| [12] | Tolbert P S, Zucker L G. The institutionalization of institutional theory[A]. Clegg S R, Hardy C, Nord W R. Handbook of organization studies[M]. London: SAGE, 1996. |

| [13] | Uzzi B. Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(1): 35–67. |