2019第41卷第10期

2.美国洛厄尔麻省大学 曼宁商学院,波士顿

2.Robert J. Manning School of Business, University of Massachusetts Lowell, Boston, United States

哈罗德•孔茨在多年前就描绘了各种管理理论形成的管理“丛林”,明茨伯格则将十大战略流派比喻成在理论旷野的狩猎,只从一派去理解战略会导致盲人摸象(Mintzberg等,1998)。有没有一个很好的基础理论可以构建出管理的理论殿堂?近十年来,在管理学领域兴起了构筑管理的微观基础(microfoundations)的运动,许多管理大师投身到这项艰巨的任务中(Barney和Felin,2013;Felin等,2015),呼吁人们关注企业战略、组织理论和应用心理学领域中较为基础层级的机制。他们想要创建管理的微观基础,但成效尚待考验。

微观层面的理论在宏观管理理论的源起中具有关键作用。将这两个层面打通,管理学界做得最成功的当推詹姆斯•马奇(James March),他不仅对管理学、领导学和创新学研究有巨大贡献,在心理学、社会学、政治学中也产生了广泛的影响(Podolny,2011)。马奇在发展理论时,将微观基础奠基于他和西蒙共同提出的有限理性假设之上,认为现实世界中的个体行为表现为有限理性,而有限理性也构成了组织研究的微观基础与核心支柱。本文从微观基础的角度回顾马奇的思想:首先,从问题搜寻与反馈中探讨马奇对决策理论的贡献;其次,学习、经验和组织惯例是组织能力、动态能力分析的基本要素,这些奠定了战略研究的微观基础;再次,马奇发展了组织双元、“守愚术”等概念,为创新创业打下微观基础;最后,本文探讨了在人工智能时代,马奇的有限理性是否还继续适用。

最近,李平、杨政银和陈春花(2018)提出,中国管理学界需要融合德鲁克与马奇的独特之路,从而走出一条“知行合一”之道。本文从微观基础角度回顾马奇的思想,可以为中国本土管理理论的发展提供借鉴,特别是在“知行合一”方法论方面,帮助人们进一步探寻组织战略的微观基础(Xiao等,2018)。

二、奠定管理的微观基础——马奇之有限理性微观基础本身并不是一种独特的理论或经验方法,而是一套广泛的研究启发式(heuristics,指逐步逼近目标的策略)和发展理论的视角。微观基础的概念可以追溯到社会科学中微观与宏观学科之间的对峙,二者之间核心的紧张关系在于,对社会结果的解释应侧重于个体层面还是社会和文化层面(Udehn, 2001)。宏观解释强调历史、文化和结构的作用,微观解释侧重于强调个体行为及其相互作用对宏观现象的影响。目前,这一研究启发式正在管理学的各个分支学科中得到广泛应用。

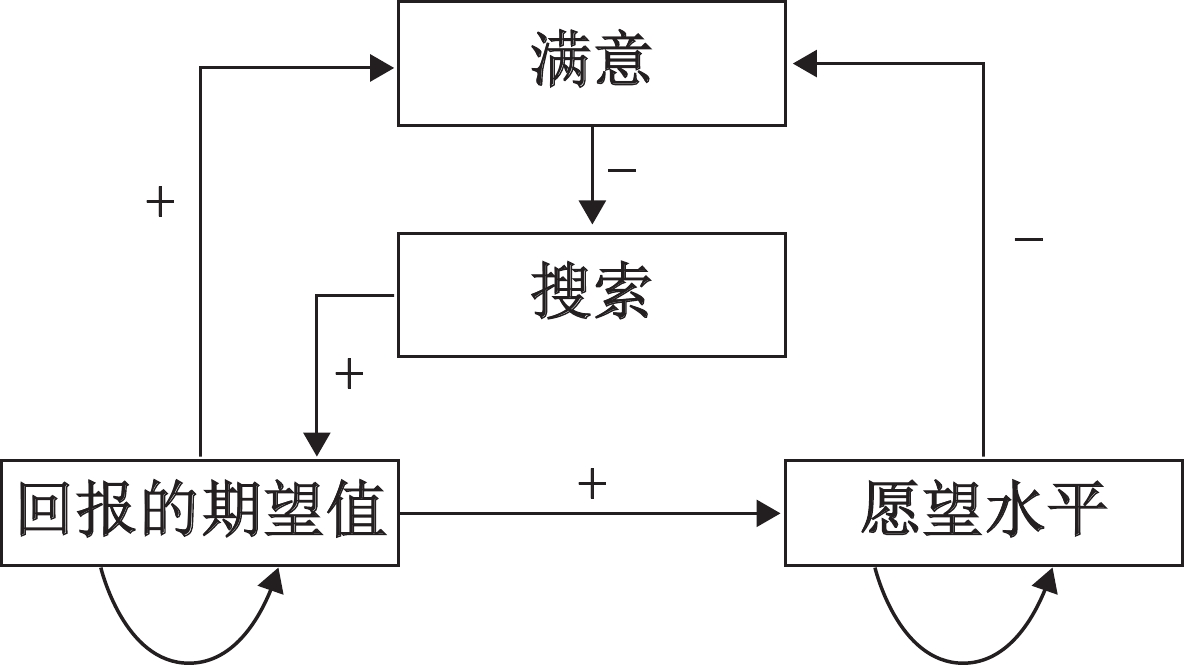

马奇建构的理论为什么对很多学科产生了深刻的影响?本文认为,主要是因为他在建构理论时,将有限理性设定为微观基础,这与经济学中的全面理性假设完全不同,从而为管理学摆脱“经济学帝国主义”开创出一条理论发展新路。March和Simon (1958)提出图1所示的回路模型,认为个体是有限理性的,往往受到信息和计算能力的限制,无法保证收集到全面、准确的信息,也难以考虑所有的可选方案。在现实世界中,决策者在决策时都试图运用理性,但是他们无法同时研究所有的备选方案,不会同时考虑所有的目标,所有的偏好也不是完整、一致的(Cyert和March, 1963),因此结果也是不完全理性的行动,他们只能寻求一个相对满意的行动。

|

| 资料来源:参照March和Simon(1958,p59)翻译。 图 1 适应性动机的一般行为模型 |

现有的微观基础研究中关于行为的假设与真实情况存在很多差异。例如组织惯例和动态能力的微观基础是一种行为策略,是具有一定适应性后果的系统行为模式,然而,当前对管理的微观基础的研究主要依赖于理性选择模型,而对有限理性的个体模型(如遵循规则、惯例)则关注较少(Winter,2013)。在现实世界中,行为主体是有限理性的个体,因此有必要从有限理性的观点来探究组织管理,进而需要从一种全面理性形式的微观基础向另一种有限理性形式的微观基础进行转换。马奇和西蒙所提出的有限理性思想从真实个体出发,为企业行为以及组织惯例和动态能力的微观基础研究提供了一个引人入胜的视角。

三、从个体微观基础到组织行为策略——问题搜寻与反馈对微观层面现象的关注在宏观管理理论的起源中起着核心的作用。个体始终是组织的基本战略因素(Barnard,1938),关于组织的行为理论是建立于心理学基础之上的微观理论,旨在探索组织异质性的微观解释(Cyert和March,1963;March和Simon,1958)。正如马奇几十年前在一份关于微观基础的阐述中指出的那样:公司的构成不是既定的,而是通过谈判形成的;公司的目标不是给定的,而是通过商议形成的(March,1962)。基于企业行为理论和心理学的研究表明,管理(个体)认知和学习的差异促成了管理或企业行为的差异(Felin等,2012)。

企业行为理论如何将有限理性作为基本准则?在马奇提出的企业行为理论中,组织无法选择实施最优的备选方案,而是通过多种方式简化决策问题,设定并搜寻满足目标的解决方案。问题搜寻在于针对具体问题寻找解决方案,其特点是在问题和当前行动的邻近处采用简单规则进行初步搜索,如果找不到满足绩效标准的解决方案,则逐步扩大搜索范围。行为理论强调个人做出的选择是有限理性的。Cyert和March(1963)将其对个人有限理性的分析扩展到组织层面,提出了组织决策过程的四个基础概念:冲突的解决、不确定性的规避、问题导向搜索和组织学习,并用一个流程图描绘了决策过程的一般结构(见图2)。图2表明,从反馈开始,针对一个特定目标和决策,一个企业的特定子单元采取行动步骤的次序、环境反馈和(如有必要时)扩大的搜索行为维持着子单元与决策之间的松散联系。

|

| 资料来源:参照Cyert和March(1963,p.126)翻译。 图 2 决策过程的一般结构 |

反馈策略作为一种中层机制调整着组织行动。组织的结构化意味着行为策略难以还原到更微观层面的解释,因而反馈策略是不同于个体类别的微观基础(Greve,2013)。企业根据过去结果的反馈调整目标和程序做出决策。当反馈策略与成功的结果相关联时,它们会继续并扩展当前的行动;如果当前的行动与不成功的结果相关联时,它们会尝试其他行动。这些归因也可能出错,因为如果采取的行动与积极或消极的反馈一致,但这些反馈是由不相关的原因导致的,那么组织就很容易陷入学习陷阱(March,1981)。而且就组织决策而言,重要的是对行动和反馈之间联系的信念,而不是实际的因果关系。自Cyert和March(1963)定义问题搜索以来,反馈策略一直居于组织有限理性观点的核心。

反馈策略涉及组织的一系列行为。当绩效低于其他组织或自身过去设定的愿望水平时,组织会进行并购(Haleblian等,2006),并改变企业的市场地位、增长率、创新启动的速度和战略定位(Audia等,2000;Park,2007;Greve,2008;Giachetti和Lampel,2010)。相反,当绩效高于愿望水平时,它们会维持当前的实践。反馈策略不仅与最高管理层相关,而且可以扩展到组织的较低层次。组织低层目标的绩效会影响与这些目标相关的行为。例如一系列关于组织事故的研究显示,过去事故的记录与反馈策略相一致(Desai,2010)。类似地,低层级目标和结果的关系也会在质量、人员实践和多元化公司的部门创新中表现出来(Massini等,2005;Rhee,2009;Gaba和Bhattacharya,2012)。

反馈策略的来源已经被很多研究者讨论过,企业行为理论的最初解释是,组织通过设置目标变量的愿望水平而不是权衡目标冲突来处理不确定性,针对目标变量的注意力是否转移取决于其绩效是否低于愿望水平。图1表明,当绩效低于目标的愿望水平时,决策者就会寻求解决方案;当绩效高于目标愿望水平时,决策者就会维持稳定(March和Simon,1958)。从更广泛的适应性角度来看,对与不同行为相关的绩效进行采样可以被视为一种基本的学习过程,通过重复与好结果对应的行为和避免与坏结果对应的行为,可以寻求有利的行为模式(Denrell和March,2001)。个体层面的解释范围从简单的利益追求的行为主义到更复杂的形成印象的过程,通过采样行为和更新信念,最终形成一个明确的行为排序。最后一个解释涉及风险承担。在个体行为中,如果绩效低于期望水平,个体承担风险的倾向会增加(Kahneman和Tversky,1979),组织也是如此。这一微观行为构成了战略、组织智能、创新与创业的基础。

组织通过搜索找到问题解决方案并创造知识。搜索包括局部搜索和远程搜索(March,1991)。局部搜索对熟悉的、已知的知识元素进行重新组合,常常是首选的搜索模式(March,1991;Stuart和Podolny,1996)。相比之下,远程搜索则需要对新奇的、不熟悉的知识进行重新组合,具有更高的成本和不确定性。大多数研究者采用局部搜索或远程搜索的思想来解释探索和利用。他们将利用解释为搜寻熟悉的、成熟的、现有的或相近知识的活动;而探索包括搜寻不熟悉的和远程知识的活动(Ahuja和Morris Lampert,2001;Nerkar,2003)。特别是在技术创新方面,利用涉及在公司现有技术能力的基础上进行局部搜索,而探索则涉及远距离搜索新能力。

局部搜索和远程搜索引发不同的学习类型。一般而言,远程搜索与松散耦合的系统、路径突破、即兴创作、自治以及新兴市场和技术相关;局部搜索与紧密耦合的系统、路径依赖、惯例化、控制和层级以及稳定的市场和技术相关(He和Wong,2004)。与远程搜索有关的回报所需时间可能更长,风险更高,有时需要机缘巧合(serendipity);而与局部搜索有关的回报所需时间更短,风险更低。组织往往通过局部搜索带动利用式学习打造自身的核心能力,但由此也容易导致“能力陷阱”。远程搜索能够突破路径依赖,组合新知识,为组织创造新知识基础,发展新能力,促进组织的长期发展。

渐进式创新是基于现有技术进行的微小改进或简单调整;激进式创新则以新颖、独特或最先进的技术进步为特征,是彻底的技术变革。远程搜索的高度不确定性虽然增加了失败的风险,但也提高了高度新颖的解决方案的数量。远程搜索突破路径依赖,产生新知识组合,为彻底变革技术的激进式创新奠定知识资源基础。相比之下,在解决创新问题时利用已有能力与知识通常会获得更确定和更直接的回报,但产生的解决方案大多是渐进创新的(Audia和Goncalo,2007)。局部搜索为企业提供了渐进式创新的优势,而远程搜索可能为企业带来实现激进式创新的机会。

四、马奇对战略微观基础的贡献组织惯例(organizational routine)和动态能力作为组织与竞争异质性的重要基础,是管理研究中的核心概念。组织中的个体以不同的方式作为组织惯例和组织能力的微观基础,其中尤以学习和认知因素与有限理性假设联系最为密切。组织惯例是重复的、可识别的相互依赖的行为模式,由多个参与者执行。组织惯例显然是集体现象,而不是个体现象(Felin和Hesterly,2007)。组织惯例通过局部搜索而演化,这是因为有限理性以及组织惯例的“使用者”可能会有意识地改变它。组织能力是组织惯例的集合,结合组织能力进行投入,并赋予组织一组决策选项,可以产生特定类型的重要结果。学习、经验、资源和惯例是形成组织能力的投入要素。有些能力是低阶能力,它们对组织惯例进行操作;而另一些则是高阶能力,特别是动态能力(Winter,2003;Helfat等,2007)与再创能力(孙黎和邹波,2015;Sun和Zou,2018),它们以低阶能力为作用对象。例如,Heimeriks等(2012)研究发现,成功的收购方会以风险管理和默会知识转移的方式,利用高阶能力调整其低阶能力。

动态能力,是指企业整合、构建和重置内外部资源/能力以应对快速变化的商业环境的能力(Teece,2007,2012),近二十年来,动态能力的研究已经成为战略理论的主流范式。动态能力作用于其他能力的逻辑表明,能力可以在低阶、高阶结构中演化。例如组织双元(ambidexterity)能力,就是一种高阶动态能力,它使组织能够有效运作当前业务同时适应环境变化。能力的路径依赖和连续性既赋予组织竞争性,又会阻碍组织获取新能力。一般能力依赖路径的属性长期以来都与有限理性有关。因为个体只能处理有限的信息,很多组织行为的依据不是合理性,而是规则和惯例(March等,2000)。逐渐演化的组织惯例化行为可以生成复杂决策环境中的高阶能力。管理者要能够有意识地创建动态能力(Eisenhardt和Martin,2000),旨在克服一般惯例操作涉及的学习的局部性(Teece等,1997;Gavetti,2005)。

学习在动态能力的演化以及组织惯例的抽象化过程中发挥着重要作用,动态能力和组织惯例起源于学习。在决策中,行动者是有限理性的,行动者注重的是对行为和反馈之间联系的信念。当个体和行动者在一定程度上根据他们的信念采取行动时,他们会获得反馈和经验,进而了解环境(Simon,1947)。这种经验性学习过程是日常生活的一个中心方面(强调重复),是组织惯例的一个关键投入。此外,强调理解和利用现有知识和资源的利用式学习,深化对组织惯例的理解;重视试验和创新的探索式学习,突破现有学习路径,使得组织知识基础不断进化,推动组织惯例的变革,有助于组织适应环境变化,促进动态能力的发展。然而这种学习也受到行动者认知的局限和经验数据的限制,进而间接影响组织惯例和组织能力的发展。March(2010)将学习分成低智学习(low-intellect learning)与高智学习(high-intellect learning),低智学习表现在务实、渐进的过程中。例如,一个组织直接复制其他组织,但并不知其因果关系,高智学习则需具备更高的解释性和想象力,强调了对经验中因果结构的解剖,并从中理解体验行动的意义。从这个意义上说,低智学习有助于组织惯例的生成,形成通用能力,例如深圳企业通过复制模仿参与手机的国际产业链,形成了基本的制造能力(Sun等,2010)。华为通过主动试错开发新产品(孙黎等,2015),联想通过复盘形成国际并购后的整合能力(孙黎等,2012),则属于通过高智学习形成的高阶专用能力。

认知是与有限理性和策略相关的一个重要研究方向。管理认知、管理者对未来的信念和期望中差异的聚合,会影响组织惯例和动态能力(Felin等,2012)。认知在感知、解释、编码和检索从前的经验方面起着重要的作用,而这些经验可用于组织惯例的构建。管理者基于决策问题的简化的认知表征进行思考。不同的认知表征以及信念会导致不同的行为,进而产生相应的长期绩效或能力。管理认知使组织能够将能力分解为其构成元素,然后通过替换、演化或转换重新形塑能力。Teece(2007)认为,动态能力包含三个不同的过程:感知机会、获取机会并重新塑造资源基础。机会感知涉及注意和感知,获取机会涉及推理和问题处理,而语言和交流以及社会认知作用于资源基础重塑。认知的异质性也造成动态能力的差异。例如,在问题处理时人们往往采用经验推断和心智捷径,这有助于在复杂多变的情境下获取机会,促进动态能力的发展(Helfat和Peteraf,2015)。

考虑到认知的变化机制,组织层次结构中多层次的认知努力可能会影响组织惯例和动态能力的发展。如果认知是情境化的,思考和解释取决于行动者在层级中的位置,不同的组织安排就可能以完全不同的方式影响动态能力的发展。将认知过程和更自动化的搜索过程与层级结构的作用相结合,可以为能力研究奠定行为上更合理的微观基础。最近Pisano(2017)提出,企业在各种通用能力和专用能力中进行搜索、选择,是建立竞争优势的基础,这引发了战略领域各位大师的广泛争议(见Industrial & Corporate Change 2018年第六期的争鸣专刊)。

此外,马奇非常重视组织智能中的信息过程,认为信息在组织层级结构中的处理方式深刻地影响了认知表征的选择,而认知表征又进一步影响最终的开发能力,从而影响组织的生存。信息过程的理论后来深刻地影响了高阶理论(Hambrick和Mason,1984;Hambrick,2007)。信息过程中的注意力还催生了企业注意力基础观(Ocasio,1997)。

在个体层面,除了上述的学习和认知因素,还有个体特征(如性别、智商)、价值观和偏好(如风险偏好)以及知识和经历(如教育水平、工作任期)等其他一些因素(Aggarwal等,2017;Felin和Hesterly,2007),也是理解集体现象(如组织惯例和动态能力)的重要组成部分。当然,组织惯例和能力的微观基础除了考虑个体层面因素,还需要考虑个体之间相互作用的过程以及结构层面的因素(Felin等,2015)。后面这些类别都可能对组织惯例和动态能力产生影响,但这些类别并不是在真空中操作的,而是嵌入在组织内的各种交互中(个体与个体的交互,个体与相关过程的交互,等等),进而影响了组织惯例或能力的执行和结果,导致不同的、聚合的组织惯例和能力现象。

五、马奇对创新创业的微观基础的贡献(一)组织双元

马奇思想对创新理论的重大发展是启发了管理学界对组织双元(ambidexterity)的研究。通过长期致力于组织智能的研究,马奇提出,学习作为一种组织适应环境的过程包含两种活动方式:一是利用式学习——运用并发展已知知识,二是探索式学习——探索未知以及追求新知识。这两种方式的核心是个体或组织基于知识的创造、获取和利用,促进持续创造和累积新知识的能力,从而提升创新创业能力(March,1991,2008)。组织的生存与发展要求维持探索和利用的平衡。完全专注于探索,组织难以收获来自其知识的回报;完全专注于利用,组织往往面临被淘汰的危险。长期而言,探索性单元也可能逐渐踏进“胜任力”陷阱,转变为利用式学习。因为个体往往遵循那些成功的探索经验,甚至将其提炼为创新法则,这反而会对新情境中的探索造成阻碍,导致“能力陷阱”和“成功陷阱”。

近期的大部分研究认为,双元组织能够同时利用既有能力并探索新机会,对组织双元能力的研究强调要权衡探索能力和开发能力。马奇的这些研究直接推动了组织双元理论的发展(Gibson和Birkinshaw,2004;Raisch和Birkinshaw,2008;Luo和Rui,2009),奠定了战略理论中适应性能力的微观基础,也启发了中国学者与其对话。例如,最近罗肖依和孙黎(2019)提出的“生生不息导向”就是以马奇的能力陷阱为基础,认为组织全面的绩效导向可能会导致灾难性结果。孙黎提出的蓝军战略(孙黎,2018),结合华为、腾讯公司内部创建对立面蓝军的实践,建议在公司创业时可以建立一个独立部门,与军队中的蓝军实战一样,担负颠覆性创新的使命,与企业传统的优势能力自我对抗,在竞争对手颠覆自己之前,主动创新技术、资源能力乃至商业模式。这一战略创新理论将组织双元与《孙子兵法•势篇》中“奇正之变,不可胜穷也。奇正相生,如环之无端”相连接,并将中国的形势观、机会观与战略创业结合起来,说明借由马奇的理论可以实现中西战略与创业理论的创造性对话。

(二)“守愚术”

以有限理性为基础,马奇谈到“守愚”的重要性,因为那些看似愚蠢、违背常规的尝试反而可能开辟新的发展方向,构建新的目标,强化组织的适应性和生命力。Sarasvathy和Dew(2005)进一步提出守愚是一种创业逻辑,创业者在创造新价值时至少采用三种逻辑来操作“守愚术”:一是身份逻辑,二是行动逻辑,三是承诺逻辑。

“守愚术”暂时忽视组织规则与定势约束,看似愚蠢、不合理性的尝试实则可能蕴藏着可利用的新商业机会,可能开拓的新的发展方向,促进探索式学习和公司创业。例如苹果的创始人乔布斯就倡导“求愚”(keep foolish)。那些探索式学习中看似狂野和愚蠢的想法,组织要在制度上予以容纳、鼓励和保证,让探索式学习成为组织和组织中个体的一种“责任”。凡事过犹不及,守愚术与智慧术,探索与利用,处于平衡状态,类似阴阳平衡,才能维持长期生存与发展。

游戏作为一种机制,告诉决策者怎么守愚、摆脱理性逻辑与学习短视的束缚,暂时摆脱理性、规则定势的束缚,允许个体在一个全新挑战和不确定性不断涌现的世界中不明智地、不理性地或愚蠢地尝试、试验,唤醒即兴的潜能发挥,以一种认真的态度来探索有没有其他可选项。认真游戏的实质在于热爱和上瘾,是内在动机的体现。参与者对将要开始的游戏过程充满期待和好奇,使得参与者保持继续进行下去的渴望。游戏,让理性至上的智慧系统暂停运行,激发直觉与创造,用一种游戏的态度来构建个人和组织的新的身份认同,从而发现新的意义。著名国际短租企业WeWork宣称“我们将冰冷的建筑转变为一个富有创意、专注力和协作精神的充满活力的环境。这里不仅是绝佳的工作、思考的场所,更是向全新生活方式的一种转变”。WeWork不止有咖啡,还有瑜伽、免费游戏室;不止硬件设施,还有艺术氛围。WeWork通过别具一格的设计、活跃的社区,营造一种自在的游戏气氛。在商业经营中,“游戏”可以让企业更富探索性、创造性和洞察性,有助于问题解决和决策制定。从世界著名汽车公司法拉利、奔驰到科技公司腾讯、微软、谷歌,从组织机构NASA到世界著名学府哈佛和牛津,无一不鼓励“游戏”。在推崇侠气精神的阿里巴巴内部,员工不以职位或姓名相称,而是以金庸武侠小说的花名作称,建立起一种特定的身份逻辑,帮助阿里塑造独特的企业创新文化,创造出巨大的社会价值。

电影《疯狂的亚洲富人》最后以一场麻将展示未来媳妇与婆婆的智慧征战,这场大转折昭示输赢不是目的,成败不是结果。重要的是游戏中能探索相异的看法和概念,获得新的觉察和认知,彰显出人格、工作和生活的意义。游戏在让人们坚守对智慧必要性的基本承诺的同时,也让人们发展出更有趣、更有意义的价值观、愿望和自我概念。

(三)人工智能创新中的有限理性

在人工智能时代,马奇和西蒙提出的有限理性还会继续发挥作用吗?鲍勇剑在《人工智能改写管理决策》①一文中提出:人工智能的决策模式正在改造组织的许多前提条件,以极限理性或“最优化决策”的思维追求最优选择,形成新的管理决策风格。笔者并没有这么乐观与天真,而且一个技术理性最优化的世界可能是冰冷无情的,丧失新意义、新故事生成的,本文并不认为AI会往这个方向发展。一个现实的例子就是抖音在全球的病毒式发展,纯粹算法推荐的内容让许多人上瘾,也让Facebook、Snapchat、Twitter等国际社交巨头感觉到威胁。《纽约时报》的记者Herrman评论道:“它不断从你身上学习,随着时间的推移,建立一个大致上很复杂但不透明的模型,来发现你喜欢观看什么,并且向你展示更多这样的内容,或者类似内容,或者与之相关的内容。”② 也就是说,抖音母公司字节跳动构建的算法充分考虑到马奇的人类搜索模型(如图1和图2所示)中的反馈机制:“反馈是即时的,而且往往是丰富的;病毒级传播有很强的推动力。刺激是恒定的。你会得到一种明确的感觉:你正在使用一种向各个方向扩展的东西……一口气看太多视频会让你感觉大脑都麻木了,非常容易上瘾。”换句话说,在人工智能算法的驱动下,用户已经很难区分“虚假需求”和“真实需求”——马尔库塞(1988)所思考的真正自由观念。

因此,人工智能吸收了人类有限理性的算法,在为人类的进化提供一些新的可能性的同时,也可能造成新的法兰克福学派所称的“技术物化”,这种技术“单向度”对人的异化与禁锢(Feenberg,2017),可能会像抖音的算法一样侵蚀人类思维意识的进步与自由。要突破人工智能的技术理性造成马尔库塞的“单向度”的人,就必须回到马奇所倡导的守愚术与智慧术的动态双元张力中。社会学家和医生克里斯塔基斯最近也根据一些人机互动的实验发现,人工智能既可能阻碍我们的情绪,抑制人与人的深层关系,也可能改善人类彼此之间的关系,为了确保人类不被伤害,人类需要与机器建立新的社会契约(Christakis,2009)。不论如何,人类的有限理性未必是最优的,但它是适应性的,人工智能的未来发展必然要考虑这一点,才能为人类文明的生生不息做出贡献。

六、结 论在过去的十多年中,微观基础的概念在战略和组织理论中得到了广泛的关注。微观基础的研究可以帮助我们进一步理解组织和社会层面的现象和问题。例如:个体因素如何影响组织;个体之间的相互作用如何导致集体和企业层面的结果和绩效;宏观经济、制度各种变量如何由异质的微观主体行为及其交互聚合生成;等等(Abell等,2008;Caverzasi和Russo,2018)。微观基础并不是一种宏大的理论或任何形式的教条,而是一种实用主义的观察,将集体现象的起源和演变视为较低层次因素和社会互动的函数。对微观基础的探讨能极大地促进宏观管理、战略和组织中的基础理论,并进一步地与实践相结合。

马奇和西蒙共同提出的有限理性思想,以及在其上建立的搜索、惯例、学习、决策、注意、守愚等概念,不仅在个体决策理论中逐渐占据主导地位,构成了一些社会学科理论的基础,如演化理论、博弈论、交易费用理论、信息经济学、新制度理论等,对战略中的能力理论、组织双元理论等都产生了深刻地影响,甚至拓展到了公司治理领域,如贿赂与会计盈余管理的研究(Xu等,2019)。马奇思想中的这些智慧为微观基础研究提供了坚实的假设,开拓了新的研究路径,可以为中国本土研究“知行合一”的道路提供借鉴(李平等,2018;肖建强等,2018),也可以让我们憧憬:管理理论不是杂草丛生的丛林,而是金碧辉煌、流光溢彩的殿堂。

① 原文载于《复旦商业知识》2019年2月25日公众号。

② Herrman, J. (2019) How TikTok Is Rewriting the World, New York Times, March 10, https: //www.nytimes.com/2019/03/10/style/what-is-tik-tok.html?

| [1] | 李平, 杨政银, 陈春花. 管理学术研究的" 知行合一”之道: 融合德鲁克与马奇的独特之路[J]. 外国经济与管理, 2018(12): 28–45. |

| [2] | 罗肖依, 孙黎. 生生不息: 破解绩效导向的悖论[J]. 外国经济与管理, 2019(5): 128–140. |

| [3] | 马尔库塞著, 张峰, 吕世平译. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 重庆: 重庆出版社, 1988. |

| [4] | 孙黎. 蓝军战略[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018. |

| [5] | 孙黎, 石维磊, 李磊. 复盘: 战略的中国流[J]. 中欧商业评论, 2012(1): 60–65. |

| [6] | 孙黎, 邹波. 再创能力: 中国企业如何赶超世界一流?[J]. 清华管理评论, 2015(1): 78–84. |

| [7] | 孙黎, 邹波, 李苹. 主动试错——发现" 互联网+新大陆”的战略[J]. 清华管理评论, 2015(12): 60–66. |

| [8] | 肖建强, 孙黎, 罗肖依. " 战略即实践”学派述评——兼与" 知行合一”观对话[J]. 外国经济与管理, 2018(3): 3–19. |

| [9] | Abell P, Felin T, Foss N. Building micro‐foundations for the routines, capabilities, and performance links[J]. Managerial and Decision Economics, 2008, 29(6): 489–502. |

| [10] | Aggarwal V A, Posen H E, Workiewicz M. Adaptive capacity to technological change: A microfoundational approach[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(6): 1212–1231. |

| [11] | Ahuja G, Morris Lampert C. Entrepreneurship in the large corporation: A longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(6-7): 521–543. |

| [12] | Audia P G, Goncalo J A. Past success and creativity over time: A study of inventors in the hard disk drive industry[J]. Management Science, 2007, 53(1): 1–15. |

| [13] | Audia P G, Locke E A, Smith K G. The paradox of success: An archival and a laboratory study of strategic persistence following radical environmental change[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(5): 837–853. |

| [14] | Barnard C I. The functions of the executive[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938. |

| [15] | Barney J, Felin T. What are microfoundations?[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(2): 138–155. |

| [16] | Caverzasi E, Russo A. Toward a new microfounded macroeconomics in the wake of the crisis[J]. Industrial and Corporate Change, 2018, 27(6): 999–1014. |

| [17] | Christakis N A. How ai will rewire us[EB/OL]. https://genwarp.com/how-ai-will-rewire-us/, 2009-03-05. |

| [18] | Cyert R M, March J G. A behavioral theory of the firm[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963. |

| [19] | Denrell J, March J G. Adaptation as information restriction: The hot stove effect[J]. Organization Science, 2001, 12(5): 523–538. |

| [20] | Desai V M. Rule violations and organizational search: A review and extension[J]. International Journal of Management Reviews, 2010, 12(2): 184–200. |

| [21] | Feenberg A L. Concretizing Simondon and constructivism: A recursive contribution to the theory of concretization[J]. Science, Technology, & Human Values, 2017, 42(1): 62–85. |

| [22] | Felin T, Foss N J, Heimeriks K H, et al. Microfoundations of routines and capabilities: Individuals, processes, and structure[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(8): 1351–1374. |

| [23] | Felin T, Foss N J, Ployhart R E. The microfoundations movement in strategy and organization theory[J]. The Academy of Management Annals, 2015, 9(1): 575–632. |

| [24] | Felin T, Hesterly W S. The knowledge-based view, nested heterogeneity, and new value creation: Philosophical considerations on the locus of knowledge[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 195–218. |

| [25] | Gaba V, Bhattacharya S. Aspirations, innovation, and corporate venture capital: A behavioral perspective[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2012, 6(2): 178–199. |

| [26] | Gavetti G. Cognition and hierarchy: Rethinking the microfoundations of capabilities’ development[J]. Organization Science, 2005, 16(6): 599–617. |

| [27] | Giachetti C, Lampel J. Keeping both eyes on the competition: Strategic adjustment to multiple targets in the UK mobile phone industry[J]. Strategic Organization, 2010, 8(4): 347–376. |

| [28] | Gibson C B, Birkinshaw J. The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity[J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(2): 209–226. |

| [29] | Greve H R. A behavioral theory of firm growth: Sequential attention to size and performance goals[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(3): 476–494. |

| [30] | Greve H R. Microfoundations of management: Behavioral strategies and levels of rationality in organizational action[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(2): 103–119. |

| [31] | Haleblian J, Kim J Y, Rajagopalan N. The influence of acquisition experience and performance on acquisition behavior: Evidence from the U.S. Commercial banking industry[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(2): 357–370. |

| [32] | Hambrick D C. Upper echelons theory: An update[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(2): 334–343. |

| [33] | Hambrick D C, Mason P A. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Review, 1984, 9(2): 193–206. |

| [34] | He Z L, Wong P K. Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 481–494. |

| [35] | Heimeriks K H, Schijven M, Gates S. Manifestations of higher-order routines: The underlying mechanisms of deliberate learning in the context of postacquisition integration[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(3): 703–726. |

| [36] | Helfat C E, Finkelstein S, Mitchell W, et al. Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations[M]. Malden, MA: Blackwell, 2007. |

| [37] | Helfat C E, Peteraf M A. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(6): 831–850. |

| [38] | Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263–292. |

| [39] | Luo Y D, Rui H C. An ambidexterity perspective toward multinational enterprises from emerging economies[J]. Academy of Management Perspectives, 2009, 23(4): 49–70. |

| [40] | March J G. The business firm as a political coalition[J]. The Journal of Politics, 1962, 24(4): 662–678. |

| [41] | March J G. Footnotes to organizational change[J]. Administrative Science Quarterly, 1981, 26(4): 563–577. |

| [42] | March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71–87. |

| [43] | March J G. Explorations in organizations[M]. Stanford, CA: Stanford Business Books, 2008. |

| [44] | March J G. The ambiguities of experience[M]. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010. |

| [45] | March J G, Schulz M, Zhou X G. The dynamics of rules: Change in written organizational codes[M]. Stanford, CA: Stanford University Press, 2000. |

| [46] | March J G, Simon H A. Organizations[M]. New York, NY: John Wiley, 1958. |

| [47] | Massini S, Lewin A Y, Greve H R. Innovators and imitators: Organizational reference groups and adoption of organizational routines[J]. Research Policy, 2005, 34(10): 1550–1569. |

| [48] | Mintzberg H, Ahlstrand B W, Lampel J. Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management[M]. New York: Free Press, 1998. |

| [49] | Nerkar A. Old is gold? The value of temporal exploration in the creation of new knowledge[J]. Management Science, 2003, 49(2): 211–229. |

| [50] | Ocasio W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(S1): 187–206. |

| [51] | Park K M. Antecedents of convergence and divergence in strategic positioning: The effects of performance and aspiration on the direction of strategic change[J]. Organization Science, 2007, 18(3): 386–402. |

| [52] | Pisano G P. Toward a prescriptive theory of dynamic capabilities: Connecting strategic choice, learning, and competition[J]. Industrial and Corporate Change, 2017, 26(5): 747–762. |

| [53] | Podolny J M. A conversation with James G. March on learning about leadership[J]. Academy of Management Learning & Education, 2011, 10(3): 502–506. |

| [54] | Raisch S, Birkinshaw J. Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators[J]. Journal of Management, 2008, 34(3): 375–409. |

| [55] | Rhee M. Does reputation contribute to reducing organizational errors? A learning approach[J]. Journal of Management Studies, 2009, 46(4): 676–703. |

| [56] | Sarasvathy S D, Dew N. Entrepreneurial logics for a technology of foolishness[J]. Scandinavian Journal of Management, 2005, 21(4): 385–406. |

| [57] | Simon H A. Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization[M]. New York: The Macmillan Co., 1947. |

| [58] | Stuart T E, Podolny J M. Local search and the evolution of technological capabilities[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17(S1): 21–38. |

| [59] | Sun S L, Chen H, Pleggenkuhle-Miles E. Moving upward in global value chains: The innovations of mobile phone developers in China[J]. Chinese Management Studies, 2010, 4(4): 305–321. |

| [60] | Sun S L, Zou B. Generative capability[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2018. |

| [61] | Teece D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of(sustainable)enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319–1350. |

| [62] | Teece D J. Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(8): 1395–1401. |

| [63] | Teece D J, Pisano G, Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509–533. |

| [64] | Udehn L. Methodological individualism: Background, history and meaning[M]. London: Routledge, 2001. |

| [65] | Winter S G. Understanding dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 991–995. |

| [66] | Winter S G. Habit, deliberation, and action: Strengthening the microfoundations of routines and capabilities[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(2): 120–137. |

| [67] | Xu D, Zhou K Z, Du F. Deviant versus aspirational risk taking: The effects of performance feedback on bribery expenditure and R&D intensity[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(4): 1226–1251. |