2019第41卷第7期

随着大数据、云计算和人工智能的深度融合发展,平台经济的兴起催生出形态各异的网络平台劳动(online platform labor),日渐成为数字化时代就业方式和劳动组织最引人注目的新变化。实践中,不同网络平台劳动的工作内容和工作方式迥异,从而又被冠以“云劳动”(cloud work)、“众包”(crowdwork)、“网约零工”(gig work)、“工作优步化”(Uberization)等不同称谓。近年来,来自劳动经济学、传播政治经济学、社会学和计算机科学等不同领域的学者对网络平台劳动的新特征、劳动关系管理新挑战及治理路径展开了诸多探索性研究,初步形成了对数字化时代劳动形态新形式、新特点的规律性认识。

就我国而言,随着数字经济的快速发展,网络平台劳动已经成为人们自主择业的重要选择。甚至有机构预测,“平台+个人”的“平台式就业”,将成为未来社会基本的就业景观,到2036年中国可能有多达4亿人属于零工经济的自由职业者(阿里研究院,2017)。因此,深化对数字化时代网络平台劳动的研究,对于促进当下中国劳动型平台企业的和谐劳动关系构建也不无实践启迪。

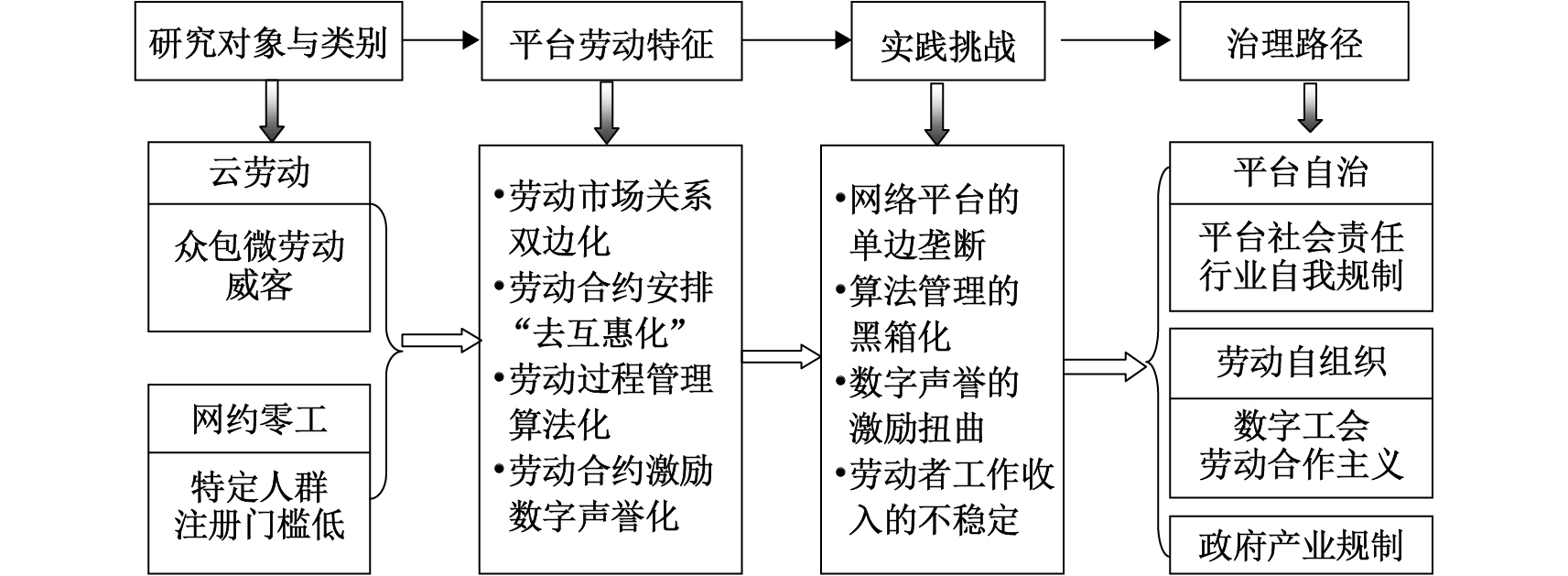

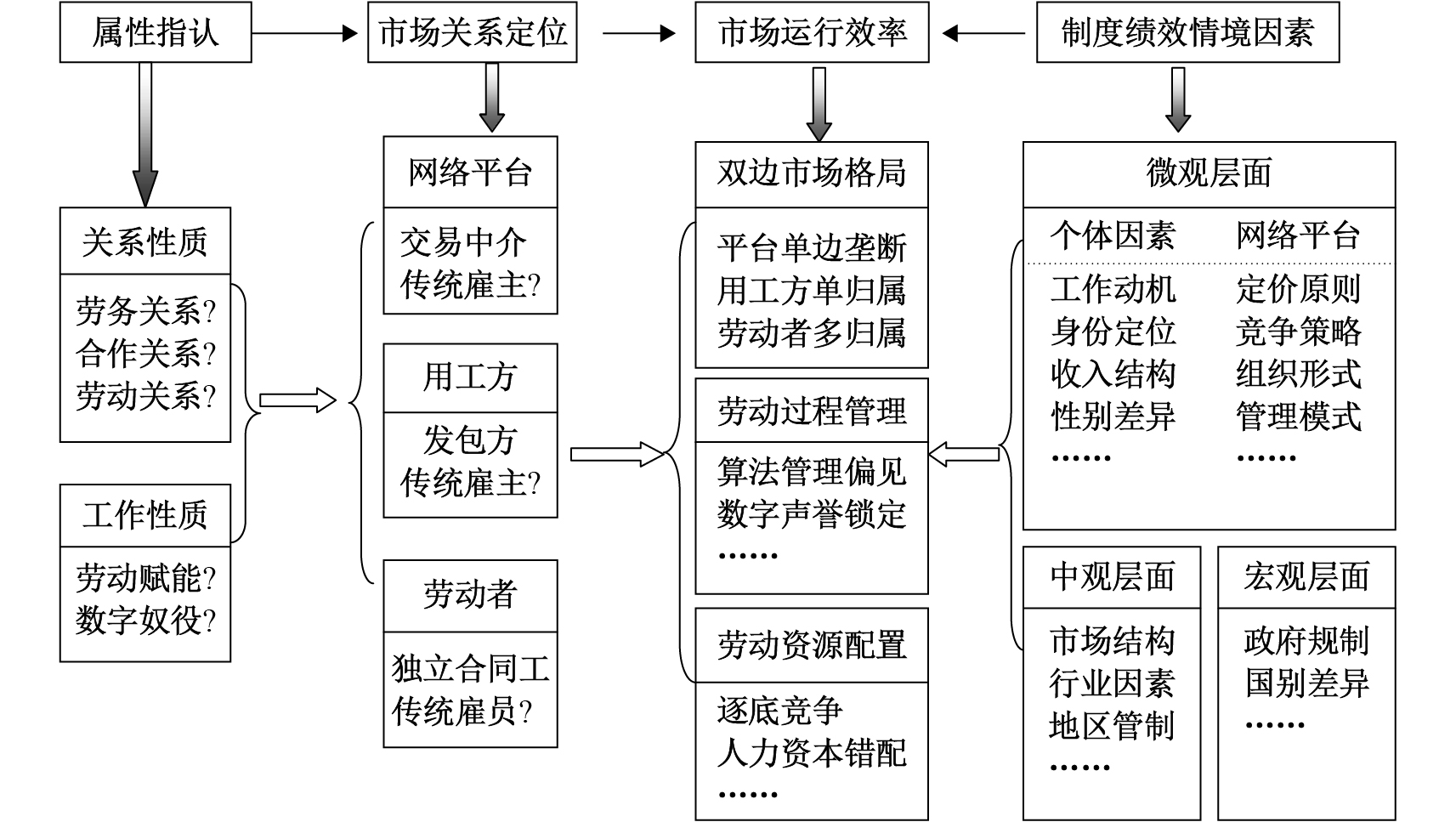

通过文献梳理可以发现,目前针对网络平台劳动的研究进路大体如图1所示。本文的研究贡献主要体现在以下几个方面:首先,基于国内外网络平台劳动的丰富实践,对形态各异的网络平台劳动图景进行了描绘和分类;在此基础上,总结和提炼出网络平台劳动典型的合约特征。其次,基于双边市场理论视角,指出了网络平台劳动关系管理面临的新问题、新挑战及可行的治理路径,从而为促进劳动型平台经济可持续发展提供了必要的实践基础和政策启示。最后,进一步从厘清网络平台劳动的工作关系、揭示网络平台劳动管理的基本规律、识别影响劳动型平台经济运行效率的情境因素等方面融合未来研究框架,从而拓展了网络平台劳动研究的领域和视角。

|

| 图 1 网络平台劳动的理论分析框架 |

自20世纪70年代末起,在新自由主义思潮的助推下,以跨国公司为首的发达国家企业以劳动外包、弹性用工等“制度创新”,来规避监管规制、降低用工成本,促进了短工、临时工、自由职业等非正规就业的兴起并延续至今(Friedman,2014;World Bank,2018)。进入数字化时代,劳动型平台经济的兴起,不仅进一步加剧了这一用工趋势,而且造就了与以往非正规就业迥异的劳动合约安排新特征。

(一)网络平台劳动的具化形态

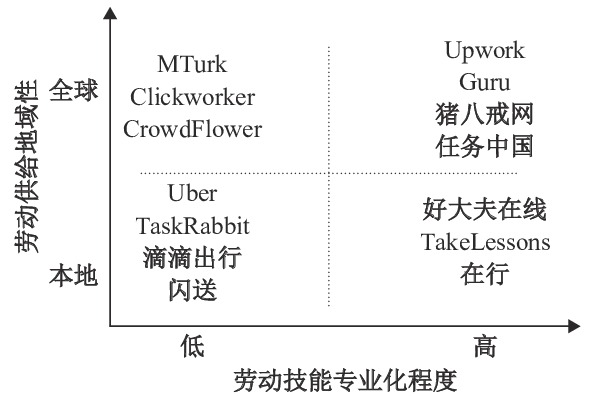

伴随着人类生产生活的信息化、数字化、网络化,泛在、无疆域的数字虚拟空间成为资本积累的新场域(黄再胜,2017)。从本质上看,网络平台劳动就是以信息网络技术为基础,以网络平台为载体,以基于数据驱动的算法管理为手段,实现服务按需高效精准匹配和劳动过程智能化管理的一种劳动新形态。粗略地看,网络平台劳动既包括发生于云平台中的在线劳动,即“云劳动”;也包括基于App实现人单匹配的线下劳动,即“网约零工”。如图2所示,根据劳动供给地域性和劳动技能专业化程度两个维度,网络平台劳动可以进一步细分为四个子类别(Drahokoupil和Fabo,2016;Schmidt,2017;ILO,2018)。

|

| 资料来源:根据相关文献整理。 图 2 网络平台劳动的分类 |

一是以MTurk(Amazon Mechanical Turk)、Clickworker和CrowdFlower为代表的网络众包微劳动,通常从事的是简单、重复但人工智能还难以处理的数字化任务(human intelligence tasks),因而世界各地的网络大众均可参与其中(Iran,2015;Hettinger,2017);二是注册于Upwork、Guru、任务中国(TaskCN)和猪八戒网等服务众包平台的自由职业者,这类劳动供给不受地域限制,但主要针对拥有特殊技能的目标人群(又被称为“威客”);三是以TakeLessons、好大夫在线、在行等为代表的网约劳动,这类劳动供给受到地域限制,并因一定的劳动技能要求而针对特定目标人群;四是以Uber、TaskRabbit、滴滴出行和闪送等为代表的网约零工,通常在给定地域内提供日常家政服务,但因专业性技能要求低而几无注册门槛。此外,还有类似于99designs、InnoCentive等的众竞平台(contest-based platform),主要针对创客人群。

在网络平台劳动中,以MTurk为代表的众包微劳动因其交易匿名性和即时性、劳动供给规模化和工作过程“去技能化”,通常导致劳动者之间的“逐底竞争”(race to bottom)和劳动者议价能力的极度弱化。进而,相比于网约零工、威客和创客,众包微劳动在工作性质和劳动过程管理等方面的“革新”最为典型,因而备受理论界和实务界关注(Martin等,2016;ILO,2018)。ILO(2018)根据具体劳动内容,将网络众包微劳动进一步细分为九大类别,如表1所示。

| 微劳动类别 | 微劳动内容 |

| 数据收集(data collection) | 收集特定的商业地址、网络邮箱地址等信息 |

| 数据分类(categorization) | 图片分类等 |

| 内容访问(content access) | 网页访问、内容转发和点赞、网络投票和挖掘游戏金币等 |

| 内容验证(verification and validation) | 搜索结果相关性评估、网站信息一致性确认等 |

| 内容审核(content moderation) | 网站内容是否涉黄、涉恐和违法等合规性核查 |

| 市场调查与评价(market research and review) | 针对指定产品或服务的线上评价等 |

| 机器学习训练(machine learning input) | 提供人工智能算法优化的数据输入等 |

| 数据转录(transcription) | 视频、声音和图片的文本生成等 |

| 内容生成与编辑(content creation and editing) | 网页内容创制和更新等 |

| 网络调查与实验(surveys and experiments) | 作为被试参与网络学术问卷调查与实验等 |

| 资料来源:ILO(2018)。 | |

(二)网络平台劳动的合约特征

尽管不同类型的网络平台劳动在工作关系、劳动内容和劳动过程管理方面有所不同,但相比于传统工业组织中的雇佣劳动,它们大体呈现如下共同特征:

1. 劳动市场关系双边化

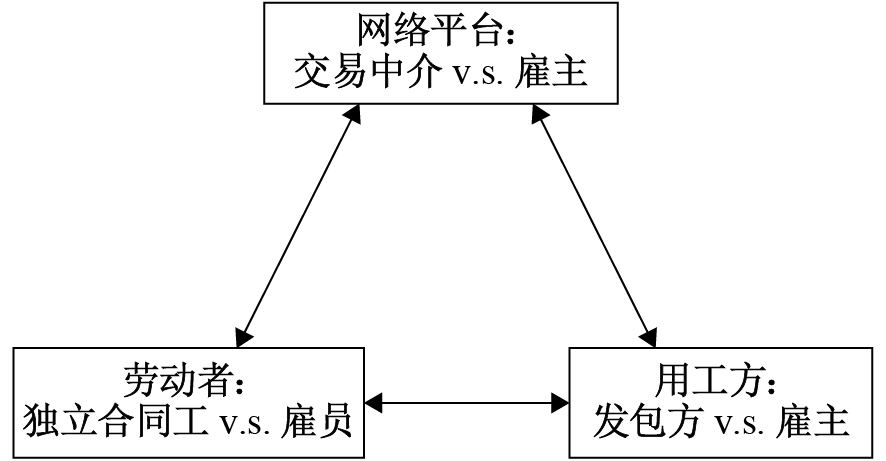

网络平台劳动市场是一种典型的双边市场,涉及网络平台、劳动者和用工方(Martin等,2016;Schmidt,2017)。如图3所示,在劳动型平台经济实践中,盛行于传统雇佣劳动制的合约逻辑渐行渐远,利益相关方的角色定位也不再是泾渭分明、不言而喻的。

|

| 图 3 网络平台劳动市场关系双边化 |

首先,网络平台通常将自身描述成“网络”或“市场”,其作用仅限于提供交易服务(圭多•斯莫尔托,2018);但现实中,提供按需服务的网络平台却不同程度地实施劳动过程管理。其次,网络平台劳动者“接包方”“独立合同工”的市场指认,直接导致其“雇员”身份被虚化和劳动权益被稀释。譬如,Uber称其注册司机为独立合同工,“京东到家”将其接单送货的人员称为“众包兼职人员”等。再者,在“human as a service”的商业模式创新助推下,用工方“轻装上阵”,大多以弹性用工之名将雇主责任推脱得一干二净。更有甚者,为迎合资本市场对“高科技企业”的追捧,在平台网络架构设计中,众包微劳动被刻意“美化”成只是机器代码的一个片断而已(Irani,2015)。于是,在按需服务的双边博弈中,鲜活的人际关系被冷冰冰的人机交互所遮蔽。

2. 劳动合约安排“去互惠化”(de-mutuality)

在传统的雇佣劳动制下,雇主为员工提供长期的劳动权益保障与就业风险分担,以换回对其劳动过程的长期控制,并借以培育员工的忠诚和组织归属感,降低其道德风险(Friedman,2014)。进入数字化时代,网络平台劳动的双边市场逻辑对劳动力资源配置的合约模式和制度安排产生了根本性冲击。其结果是,在劳动型平台经济中,基本契约安排只关注劳动成果交割,而无问“员工”忠诚与组织归属(Dunn,2017)。

这集中体现在,网络平台劳动短工化、项目化的市场实践因利益相关方风险分担的制度性弱化而不断走向“去互惠化”。即一方面,从用工双方的关系看,随着工作内容的模块化、颗粒化和去场景化(Bucher和Fieseler,2017),劳动任务商品化(commodification of labor)大行其道(Irani,2015;De Stefano,2016),以往长期化的雇佣合同被劳务合同所取代。在平台算法的助力下,劳动供给规模化按单付酬(pay as you go),不再因交易成本过高而遥不可及(Drahokoupil和Fabo,2016)。用工方在“陌生人交易”中以“发包方”“合作者”的面目出场,以极低的招募成本获得即插即用型“U盘”劳动者。另一方面,从劳动者与网络平台的关系看,网络平台借助所谓商业模式创新的战略营销,通过用户协议安排和平台操作界面设计,刻意与劳动者保持一定的“市场距离”。譬如,相比于标准劳动关系,Uber与驾驶员签订“合作协议”、e代驾与代驾司机签订“信息服务协议”等(孟现玉,2018)。而本处于弱势谈判地位的众多劳动者却在“工作优步化”中,以工作收入不稳定为代价,换回大多名实不符的“灵活就业”和“工作自主”(De Stefano,2016;Drahokoupil和Piasna,2017)。

3. 劳动过程管理算法化(algorithmic management)

进入数字化时代,伴随着劳动型平台经济“陌生人交易”的制度演化,数据驱动的算法管理成为劳动过程控制的主要方式(Irani,2015;Möhlmann和Zalmanson,2017;Kuhn和Maleki,2017;ILO,2018)。在高效便捷的算法管理下,网络平台凭借数据驱动的智能化决策,快速完成人单的精准匹配、劳动过程的瞬时优化、劳动定价的动态调整以及劳务准入与退出的即时管理。如此一来,在网络平台劳动关系管理中,以往面对面的人际交往变得杳无踪影,取而代之的是即时的、看似“高冷”的人机互动。进一步,虽然原本充斥于企业组织的公司政治在算法管理中被化于无形;但与此同时,员工心理契约、团队学习、组织支持等社会化情境因素,在劳动型平台经济发展中也难觅踪迹。

4. 劳动合约激励数字声誉化(digital reputation)

劳动型平台经济的实践表明,网络平台劳动双边博弈的“陌生人”化,导致传统雇佣劳动制中的显(隐)性激励机制要么制度性缺场,要么功能性弱化。首先,传统雇佣劳动制中盛行的股权激励、内部晋升等长期性激励机制,因按需服务的短期化、项目化用工特征而无法在网络平台劳动中进行制度复制。其次,基于劳动结果的固定报酬给付(悬赏、竞价或按单付酬),是网络平台劳动市场交割的通常做法。动态调价是网络平台调配不同时段和地点按需服务供给的一种手段(Rosenblat和Stark,2016;Shapiro,2018;Chen,2018),而非旨在提升劳务质量的价格激励。第三,网络平台劳动供给的原子化,使得劳动者之间几无社会化交往,从而导致群体性规范等非正式激励机制也无法形成与发挥功效(Farrell等,2017)。再者,用工方在“协同创新”中推卸掉对劳动者的风险分担和资源支持,但同时也弱化了其诚实履约的事前激励。此外,网络平台劳动者集体行动的缺失和政府规制的滞后和缺位,进一步降低了用工方的违约成本,增加了其损害劳动者权益的道德风险。

实践中,正是由于维系劳动关系合约激励的传统制度安排无法嫁接或内生演化,网络平台就充分利用Web2.0交互性和算法管理,构建起以用户打分、顾客评价和劳动者诚信档案等为基础的数据声誉机制,来控制道德风险和保护交易环境,以防止因劳动型平台经济“柠檬化”而导致市场崩塌(Horton和Golden,2015;Drahokoupil和Fabo,2016;Silberman和Irani,2016;Kuhn和Maleki,2017)。本质上,数据声誉就是一种网络口碑,是维系网络平台劳动市场“陌生人交易”运转的信任之基。相比于口口相传的声望和信誉,网络平台劳动市场声誉的数字化、载体化和可视化,有效地摆脱了面对面的人际传播局限而更加容易导致“声名远播”。从制度功效看,数字声誉机制通过信号显示和质量甄别(Farrell等,2017;Schörpf等,2017),来实现劳动型平台按需服务的高效精准对接。进一步地,数字声誉及其积分变化又直接影响市场主体的发(承)包资质,从而对用工双方的履约行为产生规范约束作用。

三、网络平台劳动发展面临的实践挑战进入数字化时代,劳动型平台经济的兴起和发展,开辟了劳动力资源市场化配置的新空间,客观上增加了用工弹性,开辟了新的就业渠道(Schörpf等,2017),但同时在劳动力市场双边化的制度实践中,劳务合同取代雇佣劳动安排,也为劳动关系管理提出了新问题、新挑战。

(一)网络平台的单边垄断

双边市场的一个典型特征就是存在间接网络外部性(Rochet和Tirole,2003;Rysman,2009;Evans和Schmalensee,2016)。目前来看,在劳动型平台经济实践中,劳动控制权的分解和重构,并没有实现“去中心化”对等配置;相反,网络平台凭借撮合交易的技术、信息和资本优势,不断内部化间接网络外部性,实际左右着双边市场交易的规则设置和信息发布,形成了网络平台单方决定的市场格局(Martin等,2016)。

首先,一方面,MTurk、Uber等网络平台进行“交易中介”的自我市场营销,竭力消弭风险分担和权利保障方面的“雇主责任”(Kennedy,2017);另一方面,这些网络平台通过服务协议和用户操作界面设计,又不同程度地变相获取调配生产的“雇主权威”,在平台接入、服务定价(价格或价格范围)、劳动过程管理和用工评价等方面,发挥着关键作用(Berg,2015;Rosenblat和Stark,2016;Kuhn和Maleki,2017)。进一步地,在破解“是鸡生蛋还是蛋生鸡”难题(Evans,2016)的策略选择中,劳动型平台通常对多归属(multi-homing)的平台劳动者实施监管套利,以规避法定福利和劳动保护;但对单归属的用工方往往“偏爱有加”,以形成和巩固排他性关系激励。同时,网络平台通过对劳务信息发布的精心操控,放大平台与劳动者之间的信息不对称,以压缩劳动者的工作自主空间,实现对其的“软性控制”(Shapiro,2018)。

其次,网络平台劳动者地域分布高度分散,人员异质性强,劳动供给的原子化和匿名化特征明显。特别是,网络平台劳动市场中“抢单”现象常态化,导致劳动者之间形成事实上的竞争关系(Martin等,2016;Kennedy,2017;Schmidt,2017;Wood等,2018)。网络平台劳动供给的上述特征,相当程度上弱化了网络平台劳动者的群体身份认同和结社维权意愿,自然使其难以通过集体行动,有效参与网络平台劳动市场的协议创制和规则制定。

实践中,网络平台注册服务协议大多是冗长且充斥技术性用语的附合合同(adhesion contracts),普通劳动者“要么全盘接受,要么退出”。并且,平台对合同的修改并不或仅临时通知用户,还将用户的继续使用视为用户接受相关修改(圭多•斯莫尔托,2018)。以众包微劳动MTurk为例,通过网络平台交易规则设置,劳务酬金由用工方报价,劳动者没有议价权;用工方在占有网络平台劳动成果的同时,可以以任何理由拒绝支付(Kingsley等,2015;Aloisi,2016;Silberman和Irani,2016;Kuhn和Maleki,2017)。网络平台能够单方面屏蔽劳动者账户,而无需反馈任何理由。面对用工方劳动成果核验错误,甚至“工资偷窃”(wage theft)等用工欺诈行为,劳动者往往投诉无门(Silberman和Irani,2016)。而一旦发生用户欺凌现象,即使在像Upwork这样的劳动型平台中,劳动者通常也选择忍气吞声,以免因劳动仲裁不利而影响自身的数字声誉(D’Cruz和Noronha,2018)。

再者,从劳动型平台发展实践看,用工方作为网络平台的“补贴方”,在网络平台劳动市场双边博弈中实际享有多方面的交易权利。对于“云劳动”而言,处于需求垄断地位的用工方在接单资质和工作条件设置等方面拥有决定权(Martin等,2016;Aloisi,2016)。并且,在网络平台劳动“逐底竞争”的影响下(Schmidt,2017),无论是按单付酬,还是以时薪给付,用工方都实际掌控了服务定价权。对于99designs等众创平台,用工方在提交的众多劳动成果中“优中选优”,充分享有无边界的人才红利,但客观上又不免有滥用劳动力资源之嫌。

(二)劳动过程算法管理“黑箱化”

实践表明,算法管理虽然极大地降低了网络平台劳动市场的交易成本,但其供需匹配规则和定价机制具有不透明性(ILO,2018)。并且,在日益激烈的平台竞争中,为维持自身的核心竞争力,网络平台通常对算法功能及其评分标准“秘而不宣”(Lee等,2015),进一步加剧了网络平台劳动过程管理的不透明。劳动型平台算法管理的“黑箱化”,极易引发基于用户画像的“算法偏见”,从而不同程度地影响网络平台劳动者的接单机会、交易公平感知和从业满意度。

首先,对于劳动结果的核验,基于数据驱动的智能化决策通常采用“多数法则”,对不同劳动者完成同一任务的结果进行一致性比照,出现频次占优但实际上并不准确甚至错误的结果往往被认定为“标准答案”(Irani,2015)。相反,劳动结果质量高的“少数派”则可能因无法通过审核而劳而无获。对于饱受“逐底竞争”之苦的网络平台劳动者而言,这种“算法偏见”进一步降低了其分配公平感知,并且还可能因影响劳动成果审核通过率,而使其无法进一步获得接单机会,造成事实上的就业机会不公平(ILO,2018)。

其次,基于机器深度学习的算法管理,是一个不断演化迭代的过程。随着用户大数据的指数级增长,基于数据驱动的算法规则也持续优化(Möhlmann和Zalmanson,2017)。由此,面对内生于算法管理的实践偏差,不仅网络平台劳动者无力应对,平台自身通常也不置可否。从程序公平感知看,面对冷冰冰、缺乏透明度的智能化决策结果,劳动者通常只能被动接受。

再者,为增强用户粘性,防止劳务供需双方的线下交易,网络平台刻意通过应用操作界面设计,限制用工双方的信息交流(D’Cruz和Noronha,2018)。以MTurk平台为例,劳动者不仅无法基于网络平台进行直接交流,其接单后也不能从用工方获取详尽的任务信息和积极的业绩反馈。从交互公平看,算法管理大行其道,固化了网络平台劳动过程管理的去人际化,不仅导致“员工声音”的缺场,甚至劳动尊严在新的“机器膜拜”中也不断被侵蚀。

(三)数字声誉的激励扭曲

如前文所述,数字声誉在化解网络平台劳动市场逆向选择和道德风险方面,发挥着不可替代的作用。但劳动型平台经济的发展表明,受利益相关方逐利行为的影响,数字声誉的功效发挥也因遭遇诸多实践障碍而产生激励扭曲。

首先,从数字声誉的形成过程看,相比于传统的口碑、声望和名誉,数字声誉积分更具主观性和易变性,因而也更易受到操控(Möhlmann和Zalmanson,2017)。虽然网络平台劳动市场不易发生“刷好评”等声誉造假行为,但研究发现,网络平台劳动者的网络口碑却存在声誉注水现象(reputation inflation)。即随着时间的推移,劳动者数字声誉积分的均值水平不断走高(Horton和Golden,2015)。据统计,在乘客给出的1—5星评价中,95%的Uber司机均为4.5分以上。不言而喻,数字声誉名实不符降低了其信号显示质量,弱化了其“存优去劣”的激励功效。同时,因在性别、地域或种族等方面抱持成见,用户对平台劳动服务错误地给出差评的现象也时有发生。这种“顾客偏见”降低了平台劳动者数字声誉,导致其无法接单,甚至丧失注册资格(deactivation),从而造成事实上的“就业歧视”(Rosenblat等,2017)。

其次,从数字声誉的作用发挥看,网络口碑积分的高低,直接关乎劳动者的接单资格和抢单成功概率(Kuhn和Maleki,2017)。譬如,在Uber平台,在基于乘客反馈的5星评级制下,注册司机声誉积分一旦低于4.6,其账户就会被暂停甚至被屏蔽除名(Rosenblat等,2017)。相比之下,网络口碑上佳的劳动者不仅更容易抢单成功,而且有更多机会在更短时间内接到报酬相对优厚的“好活”(Graham等,2018;Wood等,2018)。对于“新手”而言,网络平台劳动供给存在的这种“明星效应”,意味着受数字声誉积分低和平台工作经历单薄的拖累,即使自身能力素质过硬,也通常难以如愿接单。数字声誉积分累积形成的事实上的“进入壁垒”(Lin等,2018),一定程度上造就了网络平台劳动供给的再中介化现象,即那些“明星”劳动者接单后,再转包给“新手”,以从中获取佣金(Graham等,2018)。

再者,从数字声誉的资产价值看,网络口碑是网络平台劳动者最重要的数字资产。现实中,那些依靠劳动型平台维持生计的劳动者通常注册多个平台,以尽可能多地接单,来对冲按需服务不可预期的影响。但数字声誉无法实现跨平台自由流动(Graham等,2018),这虽然有利于增强平台用户粘性,但放大了劳动者的退出成本,加剧了其对注册平台的实质性依附(Kuhn和Maleki,2017;Choudary,2018)。另外,数字声誉资产缺乏流动性,也使劳动者无法提供最基本的工作经历信息以顺利进入传统行业就业(ILO,2018)。

(四)劳动者工作收入的不稳定化

相比于传统雇佣劳动,一方面,网络平台劳动不同程度上实现了劳动赋能,增强了就业灵活和工作自主;另一方面,在“有劳动关系无劳动合同”的制度安排下,原本附着于雇员身份的劳动权益不断被稀释,引致和加剧了平台劳动者工作收入的不稳定(Schurz和Attwood-Charles,2017)。网络平台劳动者遭遇的“体面劳动赤字”,在发达国家众包微劳动中体现尤甚(Aloisi,2016;Wood等,2018)。

首先,在用工模式从“公司+雇员”到“平台+个人”的组织变革中,平台劳动者通常被定义成“自雇者”或“独立合同工”,而非传统意义上的雇员(ILO,2018)。进而,原本附着于雇员身份的各种法定劳动权益保障,如最低工资保障、就业安全、退休养老保险等,在劳动者“就(创)业自主”的市场吹捧中不断被规避和“悬空”。平台劳动者在获得“自由”的背后,大多陷入“无劳动合同、无社会保险、无劳动保障”的“三无”窘境。尤其当网络平台走向垄断时,平台劳动者的境遇就更加堪忧。

实证分析发现,劳动报酬低是网络平台劳动者不公平感知的主要致因(Berg,2015)。如表2所示,在MTurk等网络众包微劳动中,劳务时薪的平均水平远低于美国最低工资标准(ILO,2018),以至于这些劳动者就是数字血汗工厂中的计件工(Aytes,2013)。即使对于那些被公认为“好工作”的高技能型职业,在劳动型平台就业所获报酬也明显低于传统正规就业时的薪酬水平(Dunn,2017)。

| 平台 | 按实际支付劳动时间计算的时薪 | 包括未支付劳动时间计算的时薪 | ||

| 均值 | 中位数 | 均值 | 中位数 | |

| MTurk(USA) | 7.50 | 8.51 | 5.63 | 6.54 |

| MTurk(India) | 1.50 | 3.40 | 1.67 | 2.53 |

| CrowdFlower | 1.50 | 2.65 | 1.11 | 1.95 |

| Clickworker | 3.19 | 4.49 | 2.13 | 3.19 |

| Prolific | 4.55 | 5.45 | 3.56 | 4.26 |

| Microworkers | 1.60 | 3.00 | 1.01 | 2.15 |

| 所有平台 | 3.00 | 4.43 | 2.16 | 3.31 |

| 资料来源:ILO(2018)。 | ||||

其次,网络平台劳动者“雇员”身份的丧失换回的所谓“就业灵活”“工作自主”,在网络平台劳动市场的制度演化中大多名不符实(De Stefano,2016;Drahokoupil和Piasna,2017)。除了算法管理对劳动过程的“软控制”,网络平台劳动的按需服务性质直接造成工作时间零碎不定。为防止错失抢单机会,劳动者只能无问昼夜与闲暇而时刻保持在线(Aloisi,2016;Huws,2016)。同时,在24/7工作模式下,网络平台劳动者通常需要在夜间和周末等非常规工作时段长期劳作。并且,按需服务发单节奏的“时冷时热”,必然造成劳动者时而拼命赶工,时而“无所事事”。这种“工作自主悖论”(Shevchuk等,2019),自然使网络平台劳动者难以兼顾就业与家庭、工作与生活的平衡,不同程度地加剧了工作焦虑和就业不安全感(Drahokoupil和Fabo,2016;Schörpf等,2017)。此外,劳动者通常难以获得足够的接单量而实现“充分就业”,进一步导致其工作收入不稳定。劳动者在搜寻任务信息、参加能力测试、积攒声誉积分、利用论坛信息甄别客户等方面花费的时间精力,也得不到任何补偿(Berg,2015;ILO,2018)。

再者,在职培训等人力资本投资,不仅有利于企业价值创造,也有助于提升个体的就业竞争力,增加就业安全。在劳动型平台运行中,劳动者享受不到组织化的职业支持,甚至连劳动工具也要自行配备。更为重要的是,虽然网络平台劳动消解了时空限制,为那些技能型劳动者创造了无边界实现人力资本价值的新机会,但从劳动者技能生成看,网络平台劳动任务的颗粒化和劳动过程的去场景化(Schmidt,2017),割裂了劳动者个体努力投入和最终劳动成果之间的联系,不仅使劳动者难以理解所从事任务的性质和意义(Graham等,2017),也使其无法基于网络平台劳动价值链来创造性地开展工作,以不断促进自身的职业成长和就业提升。此外,劳动过程的原子化也使得平台劳动者失去工作场所社会化交往的浸润,无法在群体学习和同侪扶助中实现自身人力资本的持续累积。

四、网络平台劳动协同治理的建构路径总体上看,进入数字化时代,网络信息技术、大数据和人工智能的融合发展,对劳动性质和用工方式产生了持续冲击和深远影响。仅从技术代码的两可性看,劳动型平台经济的兴起,既展现出通过灵活就业和工作自主迈向更加体面就业的未来工作图景(Sundararajan,2016),又时刻显露出资本实施“数字奴役”、加剧劳动剥削和劳资对抗的严酷现实(Fuchs,2014)。在劳动型平台经济发展中,以算法管理为代表的“数字机器”的出场,究竟能否妥善关照劳动者利益,促进就业公平和就业体面,根本取决于网络平台劳动治理机制和政策支持体系的完善程度(Graham等,2017)。目前来看,利益相关方共同参与的、去中心化的协同治理,已经成为社会新共识(阿里研究院,2017)

(一)网络平台的行业自律

平台经济发展历程表明,平台型企业并不能因“赢者通吃”效应长期盘踞市场而做到高枕无忧。实际上,因颠覆性技术创新、行业跨界竞争、网络外部性的可逆转性和行业进入成本低等因素的合力作用,平台型企业时刻面临着生存发展的市场竞争(Evans,2016)。对于劳动型平台而言,在劳动者多归属约束下,滥用市场垄断权力、无视劳动者权益保护,只能弱化间接网络外部性而作茧自缚。对于那些提供线下按需服务的零工平台而言尤其如此(Kuhn和Maleki,2017)。为增强用户粘性,促进平台劳动者的体面就业,网络平台需要强化自身的企业社会责任,以发布最佳实践等形式实施行业自律,通过改善服务协议内容、优化用户操作界面设计,来增强劳动者的知情权、话语权和参与权,不断促进网络平台劳动市场双边博弈的公平公正。

首先,为弱化“逐底竞争”对网络平台服务定价的拉低影响,可实施精细化劳动供给准入管理,细分平台劳动市场,促进按需服务供需均衡,以不断提升劳动者的议价能力。其次,优化用户操作界面设计,完善劳动过程算法管理,规范和加强用工方声誉、劳动任务描述等信息发布,降低劳务搜寻成本,消除各种用工歧视,以提升网络平台劳动市场的运行效率和就业包容性。再者,建立公正高效的劳动支持和劳动争议裁决机制,力促用工方在薪酬公平、劳动结果核验、报酬给付和回应劳动者关切等方面更加积极作为,不断改善网络平台劳动者的工作境遇。此外,应加强劳动型平台间合作,积极探索和建立数字声誉资产跨平台共享机制,以减少劳动者对单个注册平台的过度依附(De Stefano,2016)。

(二)网络平台劳动者的自组织

从根本上讲,网络平台劳动治理的关键是改善网络平台劳动供求的市场势力格局,促进利益相关方双边博弈的公正合理。当务之急,网络平台劳动者需要有效地组织起来实施集体行动,以提升议价维权能力,促进劳动权益保护和实现。实践表明,除了实施法律诉讼维权外,网络平台劳动者还可以利用社交媒体自发组织虚拟社区、主题论坛,来分享市场信息、传授工作经验和建立群体归属等(Kingsley等,2015)。譬如,注册于MTurk的平台劳动者自建了TurkerNation、MTurkGrind等虚拟社区,同时还积极利用第三方开发的Turkopticon插件,成功建立起用工方声誉评价机制,自愿分享相对稀缺的“好活”信息等,改善了众包微劳动者的工作境遇(Irani和Silberman,2013)。

同时,可考虑组建“网上工会”或借助传统工会组织的力量,有效发起维护网络平台劳动者权益的集体行动。2015年,德国最大的工会组织IG Metall专门建立了FairCrowdWork.org网站,发布众包微劳动者基本权利清单、服务协议“陷阱”警示、可资利用的工会资源、众包网络平台声誉排名等信息,为传统工会组织维护平台劳动者权益提供了有益经验。但从长远看,正如Scholz(2016)所言,高举平台合作主义大旗,探索和建立劳动者自治的劳动型平台,是劳动者摆脱资本“数字奴役”,实现真正的工作自主乃至劳动解放的根本之途。

(三)网络平台劳动的政府规制

一直以来,传统正规就业中的劳动者是世界各国劳动法倾斜保护的主要对象。随着网络平台劳动就业的兴起,世界各国基于工资单的社会保障模式愈益受到挑战(World Bank,2018)。从根本上讲,网络平台劳动的发展在促进弹性用工的同时,不应以损害就业质量和劳动者权益为代价(Drahokoupil和Piasna,2017)。因此,充分考虑劳动型平台经济双边化市场特征,加大政府规制创新,改善网络平台劳动者工作境遇和权益保障,势在必行。

从规制创新看,应结合网络平台劳动工作关系的具体性质,建立和完善多层次、差异化的网络平台劳动监管机制。相关政策制定应兼顾劳动型平台经济的创新发展与劳动者权益保护,重点在防止平台过度垄断、加强算法审查、促进算法管理透明化、强化数据安全和杜绝数据滥用、完善数字声誉诚信建设和促进平台劳动者职业发展等方面审慎监管,不断促进劳动型平台经济的可持续健康发展。

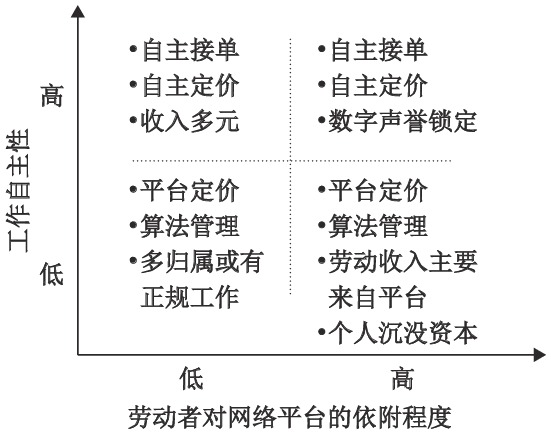

具体到网络平台劳动工作关系的法律认定,从实践探索看,有两种可供选择的规制路径。一是摒弃传统劳动法、就业法和税法中“劳动者”“非劳动者”或“自雇者/独立合同工”“雇员”的二元分法,创设居于其间的第三类劳动者(Todolĺ-Signes,2017)。进而,如图4所示,依据平台劳动者对注册平台的人身依附和管理从属程度,在结社、集体谈判和劳动保障等方面给予适当的倾斜保护。二是暂且搁置网络平台劳动者身份问题,参照丹麦等国的“灵活保障”模式(flexicurity model),以灵活缴费形式构建与劳动关系相脱钩的便携式个人社会保障账户,以适应数字化时代按需服务的用工特点和实践要求。

|

| 资料来源:Kuhn和Maleki(2017)。 图 4 平台劳动者与网络平台的工作关系 |

(一)本文的研究结论

首先,劳动型平台经济的兴起和发展,是人类生产生活网络化、数字化和智能化的必然产物。总体上,网络平台劳动实践呈现出劳动市场关系双边化、劳动合约安排“去互惠化”、劳动过程管理算法化和劳动合约激励数字声誉化等典型特征。其次,网络平台劳动市场的发展,开辟了数字化时代劳动力资源配置的新空间,不同程度上增强了用工弹性、就业包容性和灵活性;但同时劳务合同取代雇佣劳动合同的制度演化,也使劳动关系管理遭遇“体面劳动赤字”新挑战。再者,妥善关照平台劳动者权益,促进就业公平和就业体面,直接关乎劳动型平台经济的可持续发展。这需要建立和完善平台自律、劳动者自组织和政府规制有机衔接的多层次协同治理体系,以促进网络平台劳动市场双边博弈的透明合理。

(二)未来研究展望

当下,数字经济创新发展方兴未艾,劳动型平台经济的商业模式正经历持续演化。紧密追踪网络平台劳动创新实践,持续深化网络平台劳动特点和规律研究,必将成为现代劳动经济学丰富发展的“重要增长极”。基于对已有研究的回顾和梳理,本文提炼了网络平台劳动研究领域值得进一步深入探讨的重要问题,提出了可供后续研究参考的分析框架(参见图5)。

|

| 图 5 网络平台劳动领域的未来研究框架 |

第一,网络平台劳动的生产关系属性研究。从研究内容的重要性和迫切性看,识别和研判网络平台劳动的生产关系性质及其变化趋势,是相关研究展开的逻辑起点和理论前提。网络平台劳动具体形态不同,劳动者的工作自主性及对注册平台的从属依附程度也有差别。在政治经济学语境下,针对网络平台劳动的性质究竟是“劳动赋权”还是“数字奴役”的理论指认,需要根据网络平台劳动的实际形态进行具体分析。譬如,在资本逻辑主导下,以MTurk为代表的众包微劳动的“数字奴役”色彩最为浓厚,平台劳动者的生存境遇也最为堪忧;而像猪八戒网、Upwork等众竞平台则不同程度地促进了技能型劳动者的灵活就业和工作自主,为自由职业者实现人力资本价值提供了新途径。

第二,劳动型平台经济的运行效率研究。实践中,网络平台、用工方和平台劳动者的市场势力博弈、劳动过程管理智能化以及劳动力资源配置的时空新特征,都会不同程度地决定或影响劳动型平台经济的运行效率。仅从市场运行摩擦成本看,首先,网络平台通过大数据分析和用户画像,提供个性化、差异化服务,但极易引发“因人报价”的价格歧视。其次,对于用工企业而言,平台劳动用工模式也给组织人力资源管理带来了挑战,主要包括人力资源的外部化、工作不确定、员工忠诚度下降、平台劳动合规化以及平台劳动者分类及其引发的一系列问题(Lowe,2017)。再者,网络平台劳动关系的短期化加剧了劳动者的市场搜寻成本(Kingsley等,2015;Drahokoupil和Piasna,2017)。同时,网络平台劳动供给的相对过剩,会不同程度地引发“逐底竞争”和劳动力资源滥用。

第三,劳动型平台经济创新绩效的情境因素研究。从微观层面看,一方面,工作动机、收入来源结构、身份定位、公平感知以及性别等个体因素,都会不同程度地影响网络平台劳动者的工作体验和劳动权益实现。另一方面,网络平台的定价原则、竞争策略和排他性措施等,实际左右着网络平台劳动供求的市场势力格局、收益分配和治理结构。从中观层面看,劳动型平台经济市场结构各异,所涉及的行业范围也十分宽广。同时,劳动型平台经济面临的地区管制也不尽相同。从宏观层面看,MTurk等网络平台劳动“南供北求”的空间地理分布(Graham等,2017),不仅折射出全球数字经济发展的南北差距,也凸显出劳动型平台经济发展的制度合意性不可一概而论。因而,对于影响劳动型平台经济创新绩效的情境因素,需要进一步多层面、多维度地进行系统、全面的实证分析。

第四,中国情境下的本土研究。近年来,我国数字经济发展方兴未艾,网络平台劳动成为新兴的重要就业渠道。目前来看,国内劳动型平台经济主要集中在网约车、知识技能、在线外卖和共享医疗领域(国家信息中心分享经济研究中心,2019)。在中国人情社会的浸染下,面对劳动关系双边化和算法管理实践,平台劳动者的公平感知、劳动体验、工作态度和心理所有权等,自然会呈现出独有特征。同时,对于行业发展而言,中国得天独厚的用户规模优势使得劳动型平台经济的商业模式创新更具活力。除了需要持续关注劳动型平台企业的定价策略和竞争战略的动态演化外,还应该重点研究探讨劳动型平台经济混合所有制的实现形式。从政府规制看,劳动型平台企业与劳动者之间既存在标准劳动关系,也存在“非标准”劳动关系和民事关系(张宪民和严波,2017)。现有劳动法基本上采取全有或全无的劳动关系认定框架(丁晓东,2018),显然难以有效调节网络平台劳动实践中的利益关系。当下中国劳动型平台经济发展的制度绩效、实践挑战、劳动保护以及相关规制创新,迫切需要更多的理论和实证研究。

| [1] | 圭多•斯莫尔托. 平台经济中的弱势群体保护[J]. 环球法律评论, 2018(4): 55–68. |

| [2] | 黄再胜. 数字劳动与马克思劳动价值论的当代阐释[J]. 湖北经济学院学报, 2017(6): 5–11. |

| [3] | Aloisi A. Commoditized workers: Case study research on labor law issues arising from a set of on-demand/gig economy platforms[J]. Comparative Labor Law & Policy Journal, 2016, 37(3): 620–653. |

| [4] | Berg J. Income security in the on-demand economy: Findings and policy lessons from a survey of crowdworkers[J]. Comparative Labor Law & Policy Journal, 2015, 37(3): 543–576. |

| [5] | Bucher E, Fieseler C. The flow of digital labor[J]. New Media & Society, 2017, 19(11): 1868–1886. |

| [6] | Chen J Y. Thrown under the bus and outrunning it! The logic of Didi and taxi drivers’ labour and activism in the on-demand economy[J]. New Media & Society, 2018, 20(8): 2691–2711. |

| [7] | Choudary S P. The architecture of digital labour platforms: Policy recommendations on platform design for worker well-being[R]. International Labour Office, Geneva, 2018. |

| [8] | D’Cruz P, Noronha E. Target experiences of workplace bullying on online labour markets: Uncovering the nuances of resilience[J]. Employee Relations, 2018, 40(1): 139–154. |

| [9] | De Stefano V. The rise of the " just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork and labour protection in the " gig-economy”[R]. ILO Working Paper No.994899823402676, 2016. |

| [10] | Drahokoupil J, Fabo B. The platform economy and the disruption of the employment relationship[R]. ETUI Policy Brief #5, 2016. |

| [11] | Drahokoupil J, Piasna A. Work in the platform economy: Beyond lower transaction costs[J]. Intereconomics, 2017, 52(6): 335–340. |

| [12] | Dunn M. Digital work: New opportunities or lost wages?[J]. American Journal of Management, 2017, 17(4): 10–27. |

| [13] | Evans D S, Schmalensee R. Matchmakers: The new economics of multisided platforms[M]. Boston: Harvard Business Review Press, 2016. |

| [14] | Farrell A M, Grenier J H, Leiby J. Scoundrels or stars? Theory and evidence on the quality of workers in online labor markets[J]. The Accounting Review, 2017, 92(1): 93–114. |

| [15] | Friedman G. Workers without employers: Shadow corporations and the rise of the gig economy[J]. Review of Keynesian Economics, 2014, 2(2): 171–188. |

| [16] | Fuchs C. Digital labour and Karl Marx[M]. London: Routledge, 2014. |

| [17] | Graham M, Isis H, Vili L. Digital labor and development: Impacts of global DL platforms and the gig economy on worker livelihoods[J]. Transfer: European Review of Labour and Research, 2017, 23(2): 135–162. |

| [18] | Graham M, Lehdonvirta V, Wood A, et al. The risks and rewards of online gig work at the global margins[R].Oxford Internet Institute, Oxford, 2018. |

| [19] | Horton J, Golden J M. Reputation inflation: Evidence from an online labor market[R]. Working Paper, NYU, 2015. |

| [20] | Huws U. Logged labour: A new paradigm of work organisation?[J]. Work Organisation, Labour & Globalisation, 2016, 10(1): 7–26. |

| [21] | ILO. Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world[R]. International Labour Office, Geneva, 2018. |

| [22] | Irani L. The cultural work of microwork[J]. New Media & Society, 2015, 17(5): 720–739. |

| [23] | Irani L C, Silberman M S. Turkopticon: Interrupting worker invisibility in Amazon Mechanical Turk[A]. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems[C]. Paris: ACM, 2013: 611-620. |

| [24] | Kennedy E J. Employed by an algorithm: Labor rights in the on-demand economy[J]. Seattle University Law Review, 2017, 40(3/4): 987–1048. |

| [25] | Kingsley S C, Gray M L, Suri S. Accounting for market frictions and power asymmetries in online labor markets[J]. Policy & Internet, 2015, 7(4): 383–400. |

| [26] | Kuhn K M, Maleki A. Micro-entrepreneurs, dependent contractors, and instaserfs: Understanding online labor platform workforces[J]. Academy of Management Perspectives, 2017, 31(3): 183–200. |

| [27] | Lin M F, Liu Y, Viswanathan S. Effectiveness of reputation in contracting for customized production: Evidence from online labor markets[J]. Management Science, 2018, 64(1): 345–359. |

| [28] | Martin D, O’Neill J, Gupta N, et al. Turking in a global labour market[J]. Computer Supported Cooperative Work(CSCW), 2016, 25(1): 39–77. |

| [29] | Möhlmann M, Zalmanson L. Hands on the wheel: Navigating algorithmic management and Uber drivers’ autonomy[A]. Proceedings of the International Conference on Information Systems(ICIS 2017)[C]. Seoul, South Korea, 2017. |

| [30] | Rochet J C, Tirole J. Platform competition in two-sided markets[J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(4): 990–1029. |

| [31] | Rosenblat A, Levy K E C, Barocas S, et al. Discriminating tastes: Uber’s customer ratings as vehicles for workplace discrimination[J]. Policy & Internet, 2017, 9(3): 256–279. |

| [32] | Rosenblat A, Stark L. Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber’s drivers[J]. International Journal of Communication, 2016, 10: 3758–3784. |

| [33] | Rysman M. The economics of two-sided markets[J]. Journal of Economic Perspectives, 2009, 23(3): 125–143. |

| [34] | Schmidt F A. Digital labour markets in the platform economy: Mapping the political challenges of crowd work and gig work[R]. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, 2017. |

| [35] | Scholz T. Uberworked and underpaid: How workers are disrupting the digital economy[M]. Cambridge: Polity, 2016. |

| [36] | Schor J B, Attwood-Charles W. The " sharing” economy: Labor, inequality, and social connection on for-profit platforms[J]. Sociology Compass, 2017, 11(8): e12493. |

| [37] | Schörpf P, Flecker J, Schönauer A, et al. Triangular love-hate: Management and control in creative crowdworking[J]. New Technology, Work and Employment, 2017, 32(1): 43–58. |

| [38] | Shapiro A. Between autonomy and control: Strategies of arbitrage in the " on-demand” economy[J]. New Media & Society, 2018, 20(8): 2954–2971. |

| [39] | Silberman M S, Irani L. Operating an employer reputation system: Lessons from Turkopticon, 2008-2015[J]. Comparative Labor Law & Policy Journal, 2016, 37(3): 472–505. |

| [40] | Sundararajan A. The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism[M]. Cambridge and London: MIT Press, 2016. |

| [41] | Todolĺ-Signes A. The " gig economy”: Employee, self-employed or the need for a special employment regulation?[J]. Transfer: European Review of Labour and Research, 2017, 23(2): 193–205. |

| [42] | Wood A J, Graham M, Lehdonvirta V, et al. Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy[J]. Work, Employment and Society, 2018, 33(1): 56–75. |