2019第41卷第6期

2.中国人事科学研究院,北京 100101

2.Chinese Academy of Personnel Science, Beijing 100101, China

诺基亚为什么会失败?组织管理实践普遍将其原因归结为技术革新慢、沾沾自喜或领导者的预见性决策不具前瞻性等。但欧洲工商管理学院(INSEAD)战略学教授Huy与76位高管访谈发现,诺基亚之所以会败走麦城,其内在根本在于企业的中高层管理中蔓延的恐惧感使得企业具有惰性,进而无力应对快速的市场变化。而企业领导者的这种组织畏惧(organizational fear)使得他们创新无力、集体蒙蔽。为了减少恐惧负面效应大于积极效应的风险,组织领导者应该在组织中发展出一种集体情绪能力(emotional capability),与集体中各种情绪保持协调,并能够识别集体中的不同情绪。但传统情绪研究始终将其建构在心理学领域的个体层次,如情绪劳动(Hochschild,1983)、情绪智力(张辉华,2014;Belfanti,2017)、情绪激活(Amabile等,2005),进而忽略了组织层次情绪问题。

随着知识经济时代的到来,组织内工作复杂性逐渐增加,情绪工作研究也逐渐由个体心理体验拓展至社会交际情境。Shlomo(2008)等学者认为,情绪虽是一种内在心理体验,但具有心理学和社会学双重特质,它可以像作用于员工一样,作用于组织。且组织是由不同情绪的个体组成,其渗透于组织工作场所的各个方面,进而组成了组织生活的重要部分(Ashforth和Humphrey,1995)。而Huy(2005)进一步指出,该组织情绪可以对组织内的创造创新活动提供情绪动力或情绪障碍。

西方学者从20世纪末就开始关注组织情绪能力构念,并将组织作为一个“活体”,认为组织能释放一种群体情绪能量(emotional energy),而与之相关的引导和调控能力也是一种重要的组织能力。然而,现有研究缺乏对组织情绪能力较为系统和全面的探讨,尚处于概念框架完善阶段,这直接影响着未来组织情绪能力的实体化研究。

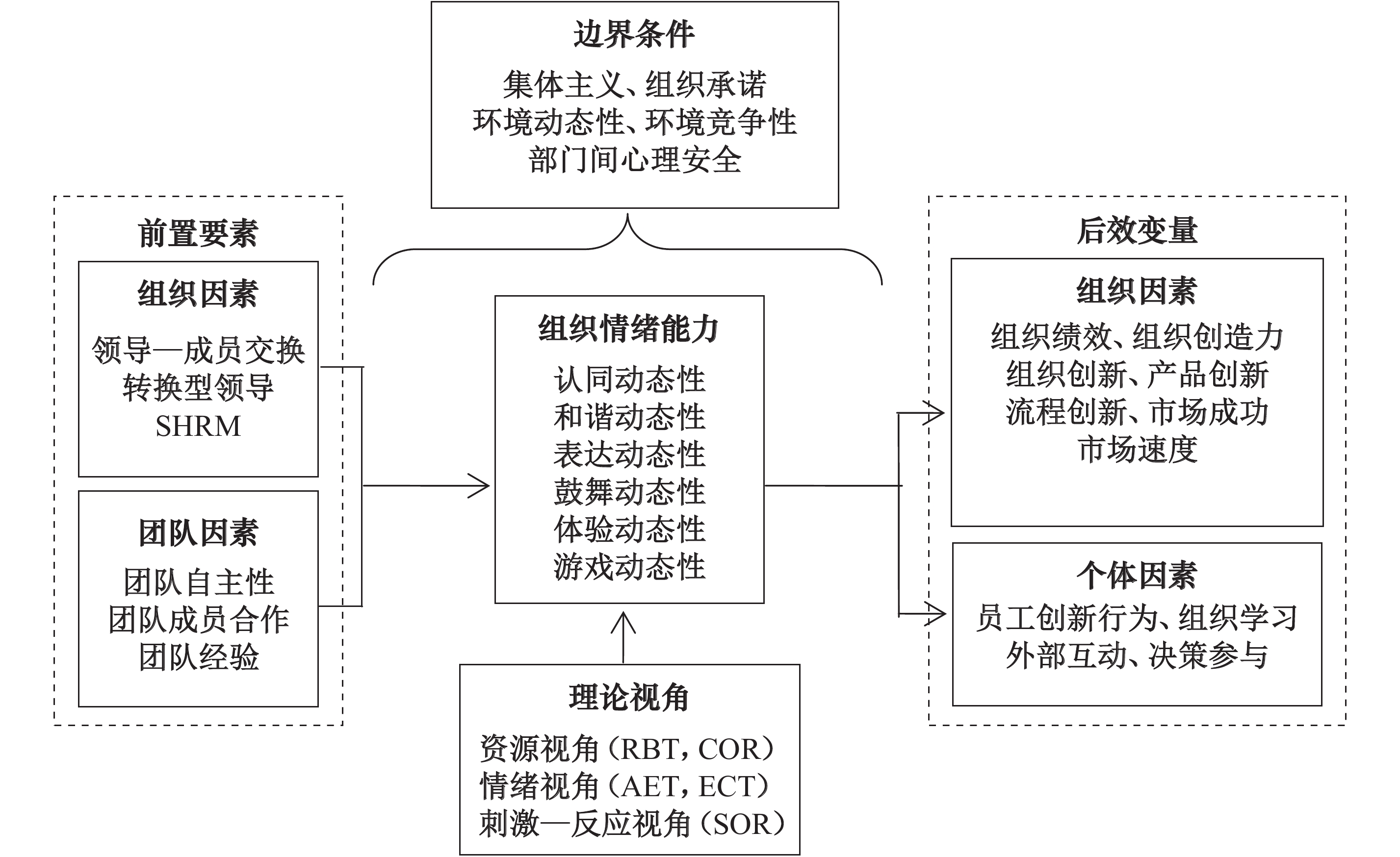

鉴于此,本文在文献回顾基础上,着重聚焦于四方面内容:首先,本文对组织情绪能力的形成、概念内涵进行了梳理与界定,构建了组织情绪能力形成框架,并基于Huy(1999)的研究、Akgün等(2007,2008,2009,2011)及其合作者的研究、孙锐(2017)的研究归纳与推演了组织情绪能力的测量工具发展与形成。其次,基于现有组织情绪能力相关研究,从资源视角、情绪视角及刺激—反应视角三方面评介了该构念的理论基础,其中资源视角体现为资源基础理论和资源保存理论,情绪视角体现为情绪能力理论和情绪事件理论,刺激—反应视角体现为SOR理论。再次,从个体、团队与组织层次出发,探讨了组织情绪能力的前置要素、后效变量与边界条件,并构建了一个组织情绪能力整合分析框架。最后,从修订量表、拓展实体化研究、强化本土化研究三方面对未来研究方向进行展望,以期促进组织情绪能力的实体化研究。

二、组织情绪能力的形成、概念与测量(一)组织情绪能力的形成

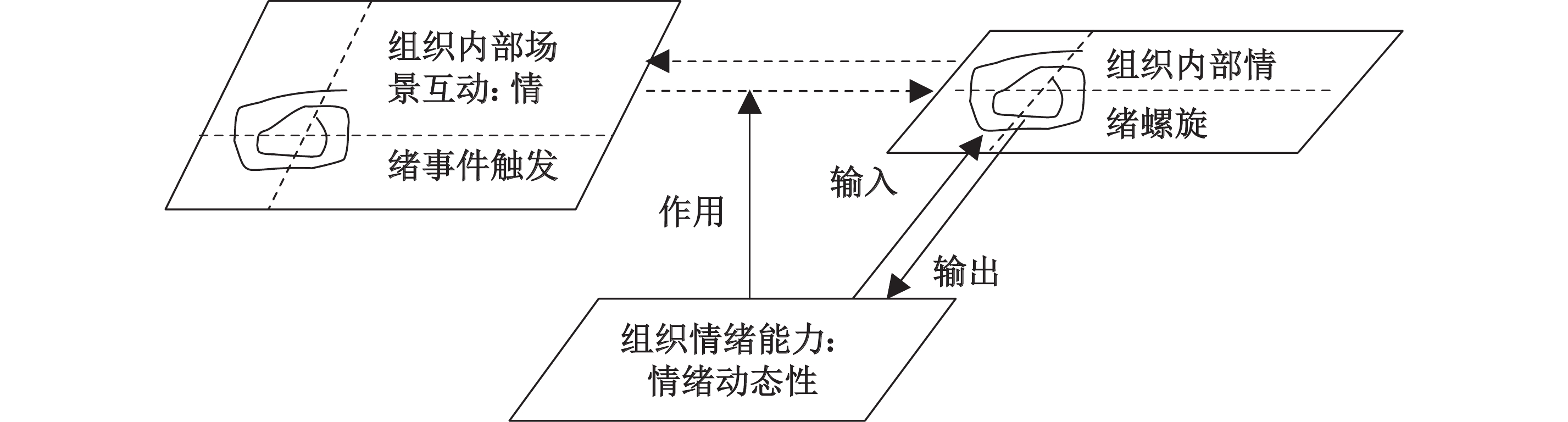

组织情绪研究表明,组织情绪的形成需要经过两个过程,分别是组织内部场景互动过程与组织内部情绪螺旋过程(孙锐和张文勤,2015)。首先,组织情绪内部场景互动过程严格根植于员工间的情绪互动。根据Hareli和Rafaeli(2008)等学者的情绪循环模型,不同个体间会发起情绪资源传递活动,而该活动的实质就是情绪资源在不同个体间的刺激—认知—反应过程,进而触发某个或某类情绪事件,并不断经过情绪资源个体间不同的认知方式加工,进而影响着组织整个场景的情绪互动。其次,组织内部情绪螺旋过程严格根植于情绪个体组成的情绪单元的交际过程。组织是由具有不同情绪的个体组成(Ashforth和Humphrey,1995),个体单元内的情绪事件触发,会在个体单元间被持续感知、体验和传播,并启动组织内的各种人际交互进程(Elfenbein等,2007),进而在该进程中以情绪聚合、分享与传染等机制形成共享集体性情绪,且该集体性情绪具有隐含性特征,不易被察觉,但可以被有意引导(Barsade和Gibson,2007)。

如图1所示,组织情绪能力对组织内部场景互动与组织内部情绪螺旋间关系的干预过程,也是组织内部场景互动、组织内部情绪螺旋重建与平衡的过程,三者不是相互独立的,而是同时发生的。组织情绪资源由组织内部场景互动或者情绪事件触发,通过情绪整合、感染等程序对组织内部情绪螺旋进行有意引导和干预,而组织内部情绪螺旋为组织情绪能力提供了反馈信息,组织情绪应用能力为组织情绪螺旋进程、周期、螺旋属性集聚提供了动力。同时,组织内部情绪螺旋也为组织内部场景互动和下一个关键情绪事件触发奠定了条件,由此完成了组织内部情绪螺旋到组织情绪能力的过程。

|

| 图 1 企业组织情绪能力形成框架 |

(二)组织情绪能力的概念

组织情绪能力(organizational emotional capability,OEC)是一种组织感知、理解、监测、调整和利用组织情绪资源及在组织结构、惯例和流程中引导、体现其情绪的能力(Akgün等,2007)。它既涉及情绪层面的组织能力,也涉及组织层次的情绪能力。组织层次的情绪能力与个体层次的情绪能力不同,它是一种描述组织情绪经历、惯例、结构、流程的能力类别,是组织心智模式的具体体现。同时,情绪构面的组织能力与知识、整合、市场等常规层面的组织能力不同,前者是一种主动组织能力,是组织主动建构、集成、引导的,可以直接引导其投入具体的创新活动中;后者是一种被动组织能力,是组织在需求导向下建构的。组织情绪具有潜在性、内隐性和感染性特征,它严格根植于组织社会互动网络中,是一种难以模仿、不可替代、价值性和稀缺性的组织资源(Akgün等,2007)。

组织情绪理论将组织情绪作为一种重要的组织资源,其内在基本假设是组织具备接收、调和、引导、集成、重构、转化与应用该类组织资源的能力(孙锐和张文勤,2015),其框架中不同的情绪模式、情绪表达与组织惯例形成了不同的情绪状态,而情绪状态的使能差异性反映了组织唤起该类情绪状态的行为能力,并构成了组织情绪能力多维度的情绪动态性,主要包含认同动态性、和谐动态性、体验动态性、游戏动态性、表达动态性、鼓舞动态性六个层面(Akgün等,2007)。不同层面的情绪动态性表示组织集成、协调和应用内部员工在组织场景互动与情绪螺旋中情绪资源的方式不同。其中认同动态性是指组织具有一种使员工对组织的身份情感认同与依恋的能力;和谐动态性是指组织具有一种使不同情绪认知的资源主体紧密结合的能力;体验动态性是指组织具有一种深层次识别与理解组织内部资源主体的情绪认知方式、并能作出积极回应的能力;游戏动态性是指组织具有一种塑造容错环境的能力;表达动态性是指组织具有一种营造内部资源主体自由表达情绪、传递情绪资源环境的能力;鼓舞动态性是指组织具有一种为资源主体带来积极情绪资源和释放员工工作激情的能力(Akgün等,2008)。

(三)组织情绪能力的测量

目前,国内外学者对组织情绪能力的研究仍集中于概念框架完善阶段,关于组织情绪能力的测量研究较少,这严重制约了将其作为一种实体进行实证化研究。纵观现有研究,有关组织情绪能力测量的研究主要源于Huy(1999)、Akgün等(2007,2008,2009,2011)及其合作者与孙锐(2017)的研究。

1. 基于Huy(1999)的研究。Huy(1999)基于个体情绪状态(emotional state)提出了组织情绪能力六维结构框架,分别是基于同情(sympathy)表达的和谐动态性(dynamics of reconcilation)、基于共情(empathy)表达的体验动态性(dynamics of experiencing)、基于爱心(love)表达的认同动态性(dynamics of identification)、基于兴趣(fun)激发的游戏动态性(dynamics of playfulness)、基于真实情感(authentic feeling)激发的自由表达动态性(dynamics of display freedom)及基于希望(hope)激发的鼓舞动态性(dynamics of encouragement)。但其只阐释了组织情绪能力框架中各个层次情绪动态性的内涵,并未给出详细的测量条目。

2. 基于Akgün等(2007,2008,2009,2011)及其合作者的研究。Akgün等(2007)及其合作者在Huy(1999)提出的内涵基础上进行了改编,并形成了以自由表达动态性(3个条目)、认同动态性(4个条目)、体验动态性(5个条目)及和谐动态性(5个条目)为内容的组织情绪能力四维结构量表。Akgün等(2008)及其合作者在Huy(1999)、Akgün等(2007)基础上,对量表进行了拓展和调整,形成了以游戏动态性(3个条目)、认同动态性(3个条目)、鼓舞动态性(3个条目)、和谐动态性(5个条目)、体验动态性(5个条目)及自由表达动态性(2个条目)为内容的组织情绪能力六维结构量表。Akgün(2009)及其合作者基于Huy(1999)提出的理论框架重新对量表进行了鉴定,形成了新的六维结构量表,分别是鼓舞动态性(3个条目)、自由表达动态性(3个条目)、游戏动态性(3个条目)、体验动态性(4个条目)、和谐动态性(3个条目)及认同动态性(2个条目),且在具体的测量条目内容上也做了全新的改变。至此,形成了组织情绪能力的正式六维结构量表,且在Akgün等(2011)及其合作者的软件企业研究中具有高水平的信效度。

3. 基于孙锐(2017)的研究。孙锐(2017)在前人研究基础上,汇总了各种测量条目,运用中国科技企业样本对组织情绪能力量表的六维结构的27个条目进行了重新结构测量。最终形成了包含表达动态性(3个条目)、体验动态性(5个条目)、和谐动态性(3个条目)、认同动态性(3个条目)、鼓舞动态性(2个条目)及游戏动态性(3个条目)的中国情境六维结构量表。但其量表测量严格限制于科技企业。

纵观已有的组织情绪能力结构测量文献发现,组织情绪能力量表在维度构成方面基本趋于一致,但在普适性方面尚待检验。在不同性质的组织中,可能由于组织行业环境差异,而致使其测量维度、条目等具有权变性。

三、组织情绪能力的理论视角国内外学者研究组织情绪能力时,其理论主要聚焦于资源视角、情绪视角和刺激—反应视角三方面。

(一)资源视角

资源视角强调组织情绪是一种重要的组织资源,在一定情境或条件下具有保存或转化功能。组织情绪能力研究聚焦于资源视角可以体现为两种理论,分别是资源基础理论(resource-based theory,RBT)和资源守恒(保存)理论(conservation of resource theory,COR)。首先,资源基础理论强调组织是一系列独特资源聚合体,其发展的实质是独特资源的集成与发生作用的过程。Boloton(2005)和Fineman(1993)认为情绪是一种重要的组织资源,它代表了组织激励和竞争潜力,其具有价值性、稀缺性、不可替代性和难以模仿性特征。其次,资源守恒理论是由Hobfoll(1989)提出的,它认为资源主体具有努力获取和保护资源的基本动机,资源的保护欲望会受到环境需求、资源供需间的调节关系影响。当资源主体意识到自身资源价值存在实际或者潜在的损失时,就会出现情绪波动,并将其视为一种威胁;如果资源主体损失的情绪资源不能及时得到补给,便会出现反生产行为,并在此基础上提出了资源双螺旋模型,即资源增益螺旋(gain spiral)和丧失螺旋(loss spiral)。而孙锐和张文勤(2015)及其合作者基于资源增值螺旋原理,提出了组织情绪能力的三个阶段,即组织内部场景互动到内部情绪螺旋阶段、组织内部情绪螺旋到情绪能力形成阶段及组织情绪能力转化为其他资源形式阶段。

(二)情绪视角

相较资源视角,情绪视角更强调情绪在组织中的触发效应和渲染作用,它更注重情绪的持续性。聚焦于情绪视角的组织情绪能力研究体现于情绪事件理论(affective event theory,AET)和情绪能力理论(emotional capability theory,ECT)。首先,情绪事件理论是由Weiss和Cropanzano(1996)提出,其核心观点是员工所处工作环境特征(work environment features)不会直接影响其个体行为,而会引发各种情绪事件(work event)发生,刺激个体情绪反应影响个体态度和行为,进而形成“情绪—态度—行为”循环链条。Weiss和Cropanzano(1996)认为情绪反应影响行为存在两条路径,一是直接影响行为,称作情绪驱动行为(affect-driven behaviors),二是通过态度影响行为,称作判断驱动行为(judgment-driven behaviors)。组织是由不同情绪的个体组成,其通过感染、体验、传播等过程渗透于组织生活的每个场所,进而触发情绪事件,形成“事件—态度—行为”循环链条。遵从情绪事件理论逻辑,孙锐和张文勤(2015)认为情绪事件的渲染和传播过程在人际交互进程中扮演着社会信号角色,并通过形成共享的集体性情绪影响着组织运作流程,进而提出了组织内部情绪动态螺旋模型,形成了个体情绪事件向组织层次情绪的螺旋效应。其次,情绪能力理论是基于情绪事件理论与资源基础理论的结合体。它是由Huy(1999)针对特定组织变革提出的,认为组织是一个基于激励、学习、变革的情绪资源聚合体,可以运用情绪能力整合、集成、引导组织内部情绪,并为组织管理和发展服务。该理论也是Akgün等(2009)及其合作者研究的重要理论基础。

(三)刺激—反应视角

与资源和情绪视角相比,刺激—反应视角更注重情绪在组织变革中的加工过程。刺激—反应(stimulus-response,S-R)视角是目前组织情绪能力研究中很少应用的研究视角。Mehrabian和Russell(1974)在其基础上增加了认知路径,整合为刺激—认知—反应(stimulus-organism-response,S-O-R)理论框架。该理论认为资源获得不是刺激—反应机械式、直接式、被动式的,而是有机体主动地获取刺激并进行加工的认同认知活动。目前该理论多应用于消费行为预测研究领域。梁阜(2017)及其合作者首次将组织情绪能力作为组织资源转化进程中的资源刺激,并通过组织承诺等认同认知活动而实现组织创新反应。孙锐和张文勤(2015)及其合作者基于Hareli和Rafaeli(2008)的情绪循环模型提出的情绪互动过程也纳入了情绪刺激与情绪认知、情绪反应分析,认为个体间情绪资源的获得会刺激情绪互动主体改变或者有意愿改变情绪认知方式,且经过情绪资源加工后不等价的反馈给刺激方,并向其周围个体发起情绪互动活动。由此便形成了一个情绪事件,而多个类似情绪事件的螺旋便形成了共享的集体情绪。

基于以上理论视角分析,本文以表1比较了组织情绪能力各理论视角的异同。从上述三种理论视角来看,组织情绪能力与成熟理论的整合研究尚处于起步阶段,尚待未来引入新的视角与新的理论。

| 理论视角 | 关注点 | 典型理论 | 代表性文献 |

| 资源视角 | 情绪的资源性 | 资源基础理论 | Akgün等(2008) |

| 资源守恒理论 | 孙锐等(孙锐和张文勤,2015;孙锐等,2017) | ||

| 情绪视角 | 情绪的持续性 | 情绪事件理论 | 孙锐和张文勤(2015) |

| 情绪能力理论 | Huy(1999) | ||

| 刺激—反应视角 | 情绪的过程性 | SOR理论 | 梁阜等(2017) |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

(一)组织情绪能力的前置要素

鉴于组织情绪能力研究尚处于起步阶段,相对于其后效作用分析,目前其前置影响要素的实证研究较少,主要集中于国内学者与Akgün等(2011)及其合作者的研究。从现有文献看,组织情绪能力的前置要素主要建构在组织与团队层面,且主要分为领导类型、战略人力资源管理(strategic human resource management,SHRM)和团队效能三类。

1. 领导类型。不同的领导类型对组织情绪能力具有不同的影响。孙锐和李树文(2017)认为领导—成员交换的实质是领导与下属间的有形和无形工作资源交换,而情绪资源交换是其中的无形工作资源交换形式,且不同程度的资源交换带来不同的情绪动态性。高质量的交换关系是以信任、支持为基础的社会交换行为(Garen,1995),该行为中内含着领导与下属间的资源互惠规范,可以促使形成情绪资源的增值螺旋效应;低质量的交换关系是以雇佣为基础的角色承担行为,该行为中以领导对员工的经济资源输出为主,进而降低组织情绪资源供给。但该研究的潜在前提是领导—成员交换是组织资源转化进程中的资源输入端,组织集成、整合、引导及应用的情绪资源来源于领导与下属间的情感互动。童金根等(2017)和梅强等(2017)的研究则将领导类型聚焦于转换(变革)型领导,前者针对大型汽车企业开展的案例分析认为,转换型领导是一种典型的情感性领导,它与组织情绪能力间可以视为一种相互关联的整体,且领导的赋权授能行为促进了员工情绪一致性;后者针对汽车制造企业开展的实证研究表明,转换型领导就是通过情绪感染下属内心世界,以智力启示和个性关怀刺激员工有效参与情绪性劳动。

2. 战略人力资源管理。战略人力资源管理是一种组织层面的战略资源,旨在为组织提供战略服务和价值导向。孙锐和赵晨(2016)针对500余家科技企业调研发现,组织情绪能力是一种与人力资源情感能力密切相关的内部能力,且该能力的强化或减弱取决于战略人力资源管理的助推或阻碍。更进一步,战略人力资源管理本身内含着组织情绪治理的价值选择与态度趋向,其中的绩效评估、员工甄选、薪酬福利等管理实践活动需要通过组织情绪事件效应发挥作用(孙锐,2013)。

3. 团队效能。团队效能是情绪能力构建的重要因素。基于Akgün等(2011)及其合作者的研究,将团队效能分为团队自主性(team autonomy)、团队成员合作(collaboration among team members)和团队经验(team experience)。团队自主性激发了以乐观、激情为特质的强烈情绪与新情感发展,降低了通过标准化程序整合与表达确定的情绪,强化了团队成员间的情感交流,这更益于软件项目团队中的情绪应用。团队成员合作增进了团队成员间的真实情感分享,尤其创造了彼此情绪反映的空间关系,且成员彼此控制着交流频率(communication flow),这促使团队成员更愿意和有能力通过自省、直接沟通等方式识别、处理自己及他人的情绪波动。团队经验的深度(depth)与广度(variety)被认为是促使能力发展的重要基础(Koc,2007)。团队成员凭借自己先前的经验可以快速的整合与解释现有情绪,更好的推进情绪社会化和内在化活动。Kelly和Barsade(2001)等学者进一步指出,团队情绪经验是团队特定情绪历史的一部分,且该情绪历史深刻影响着团队成员间的情绪表达期望和互动行为。

(二)组织情绪能力的后效作用

组织情绪能力的后效作用研究主要建构在组织与个体两个层面,聚焦于创新创造、组织学习和组织效能三类。

1. 创新创造。组织创造创新活动的本质是一种情绪性劳动(孙锐和张文勤,2015;Amabile等,1996)。Akgün等(2007)等学者针对100余家综合企业调研发现,以自由表达、体验、和谐和认同动态性为内部测量维度的组织情绪能力对产品创新绩效具有显著影响作用,但该影响作用并不是直接式的,而是通过以知识转移、知识整合、管理承诺等为测量内容的组织学习能力间接影响的,并进一步指出当组织情绪管理行为与问题解决、知识传播能力相匹配时,组织能表现出比竞争者更强的产品创新意愿。Akgün等(2009)等学者基于组织情绪能力各维度检验显示,鼓舞和体验动态性对产品和流程创新更具显著作用,而自由表达动态性只对流程具有显著作用,而其他层面情绪动态性则并不能促进产品和流程创新。综合以上两项研究可以发现,组织情绪能力中的情绪表达和感同身受成分更能推动组织的流程革新和产品迭代升级。而孙锐和赵晨(2016)聚焦于中国科技企业研究发现,组织情绪能力不仅对产品和流程创新具有驱动效应,而且对管理系统优化创新也具有积极作用,且与管理创新的契合度更优于流程创新。由此可见,相较流程创新,组织情绪能力中的情绪表达与体验成分对产品创新和管理创新更具推动作用。

孙锐和李树文(2017)聚焦于不同行业的科技企业比较研究发现,行业情境性对组织情绪的应用具有一定影响,其中在生物医药行业组织情绪能力并不能促进员工创新行为,而在软件服务、电子通讯、机械制造、化工食品等行业内具有显著驱动效应。但其中介机制检验发现,化工食品行业的驱动效应是通过内部决策参与实现的,而机械制造行业的驱动效应是通过外部信息搜集等互动形式实现的,这进一步表明行业间组织情绪能力的创新驱动效应的作用路径存在差异性。童金根等(2017)和梅强等(2017)进一步以汽车制造行业为调研对象,佐证了组织情绪能力对组织创造力和创新行为的显著影响作用,并指出该作用是在集体主义等组织文化情境下的结果。由此可见,组织情绪能力的创新创造驱动效应及其驱动路径会因行业特征不同而具有差异性,但究其关键在于行业间的文化情境具有差异性。

2. 组织学习。组织学习的本质是一种行为,组织本身并不具备学习能力,而是依赖于组织成员以知识共享、知识转移和知识汲取进行学习。根据情绪事件理论,组织情绪事件对组织学习行为具有显著影响(Weiss和Cropanzano, 1996)。Akgün等(2009)等学者阐释了组织情绪能力对以管理承诺、系统视角、开放和实验、知识转移和知识整合为主要内容的组织学习能力具有显著影响,尤其当组织具有促进员工真实表达情绪而不担心被指责、自由选择探索方式的能力时,组织才能促进员工决策参与、个体间知识和信息转移以及工作流程、程序和方法优化。孙锐和赵晨(2017)认为组织情绪能力对组织学习的影响关键在于,组织情绪能够作为一种规范行为逻辑、共享价值信念的深层组织结构对组织知识互动、反馈产生积极作用。而在现有的组织学习机制下,一种支持性的情绪状态可以为组织塑造外部适应柔性、更新内部知识结构与动态搜寻外部知识资源提供便利条件(Zhou和George,2003)。更进一步,孙锐和李树文(2017)基于Alegre(2008)等学者的组织学习能力维度划分标准,将组织学习分为外部学习和内部学习两条路径,外部学习注重知识共享、收集与交换,内部学习注重知识优化、整合与升级,但相较以外部互动为主的外部学习,组织情绪能力对以决策参与为主的内部学习具有更强的解释度。综上可见,组织学习是组织情绪能力的关键后效变量,但该作用在组织内部学习方面体现得更为明显。

3. 组织效能。借鉴Akgün等(2008)、Akgün等(2011)等学者的研究表达,将市场成功(market success)、市场速度(speed-to-market)、组织绩效统称为组织效能(organizational effectiveness)。组织绩效是一种组织资源应用的结果变现,而组织情绪是一种重要的组织资源,可以通过情绪资源集成、整合、应用等情绪能力转化为其他资源形式,进而获得绩效均势(孙锐和李树文,2017)。但部分学者指出,情绪能力的后效作用不能仅限于绩效结果研究,而应拓展至其他组织结果(Jordan和Troth,2004)。Akgün等(2011)等学者将市场成功定义为一种组织对市场份额、管理者、客户、投资回报等方面的期望,认为情绪能力可以推动团队合作与竞争行为,增进团队成员交流,减少关系冲突风险,以激发团队成员的信息交换意愿,进而促进市场成功。同时,基于Collins(1990)的情绪能量框架,情绪能力可以为团队社会化互动过程提供情绪能量,以激发团队情绪氛围、增进知识资源重构与加快产品迭代升级,进而推进产品市场化速度(Akgün等,2011)。

(三)组织情绪能力的边界条件

鉴于组织情绪能力研究尚处于起步阶段,尤其缺乏将其作为一种实体进行实证化研究。目前国内外研究主要聚焦于其前因和后果,鲜有探讨其边界条件。在仅有的几项研究中,本文将其划分为内部环境和外部环境两方面。

1. 内部环境。组织发展过程中面临着各种各样的内部环境,有组织文化环境、员工心理环境等。童金根等(2017)将集体主义作为制造型组织文化环境的重要表征,认为当高集体主义导向下,员工会将集体利益先于个人利益,优先将自身资源投入到工作中,并持续调整和重塑组织假设与组织判断,强化个体对组织的情感认同,推进情绪资源在组织资源转化中的“使能化”进程,进而形成资源的增值螺旋;而低集体主义导向下,员工的资源保存意愿较强,内部情感交流较少,进而形成资源的丧失螺旋(Hobfoll,1989),尤其当组织资源难以满足员工个体情绪需求时,员工更易于表现出反生产行为。更进一步,该现象在部门间同样明显,部门与部门间作为人格化后的利益主体,其心理安全深刻影响着情绪、知识等资源共享进程(Fruin,1997;孙锐和赵晨,2017)。与此同时,孙锐和赵晨(2017)研究表明,相比于组织承诺低的个体,组织归属感强的员工更易于在组织情绪资源转化进程中表现出更高的配合度和参与度。

2. 外部环境。目前环境不确定性已然成为组织发展常态(陈春花和刘祯,2017),且在剧烈的动态与竞争环境下,组织更需要情绪能量引导,以应对情景动态性与资源威胁性(孙锐和张文勤,2015)。Akgün等(2008)等学者研究表明,在客户、市场与行业动态性较高的环境中,情绪能力对组织绩效的影响更显著,但该影响在产品创新绩效方面具有差异性,其中在体验动态性与产品创新绩效间发挥倒U形作用,在自由表达动态性关系中发挥正U形作用,而在其他情绪动态性关系中发挥正向线性作用(Akgün等,2009)。孙锐(2017)等学者进一步将动态与竞争作为复杂外部环境的主要表征,发现环境动态性的积极效应贯穿于整个组织情绪资源转化进程,而环境竞争性则只在资源转化的单一环节发挥正向作用。综上可见,组织情绪能力的边界条件探索需要在不同层次情绪动态性、组织内外部环境、外部多元环境间推进。相较低度不确定环境下,高度环境不确定性更能为组织资源转化进程带来资源威胁性,刺激组织调用周边一切资源,尤其组织情绪资源,增加战略确定性、计划精确性和多元技能探索。

基于以上分析,本文构建了组织情绪能力整合分析框架,如图2所示。由此可知,既有文献对组织情绪能力可能带来的组织结果和个体结果,以及导致组织情绪能力的组织因素和团队因素进行了比较充分的探讨。但鲜有研究关注组织情绪能力的前置个体因素、后效团队因素及何时会产生以上影响的边界条件,这也是未来值得重点探讨的方向。

|

| 图 2 组织情绪能力整合分析框架 |

(一)研究结论

本文围绕组织情绪能力的形成、概念内涵、结构测量、理论视角、前因、后果与边界条件等多个方面进行归纳与总结,以期对未来将组织情绪能力拓展至新理论、新领域、新行业有所启示,尤其为以本土情境限定为主要特征的组织行为3.0时代研究提供依据。具体而言,本研究主要得出以下四方面结论:

首先,借鉴既有研究,本文阐释了组织情绪能力形成的两个过程,即组织内部场景互动过程和组织内部情绪螺旋过程。其次,结构测量方面,现有研究对组织情绪能力的测量主要源于Huy(1999)、Akgün等(2007,2008,2009,2011)及其合作者与孙锐(2017)的研究,分别有四维度和六维度两种划分方式,具体的测量维度和测量条目体现出一致性。但整体而言,测量工具开发及其验证主要限于软件、研发等科技行业。再次,理论视角方面,现有研究多采用资源视角和情绪视角,尤其多采用资源守恒理论(孙锐和李树文,2017)和情绪能力理论(Huy,1999),少数研究也涉及刺激—反应视角(梁阜等,2017)。但整体而言,组织情绪能力研究涉及的成熟理论较少。最后,组织情绪能力的前置要素主要限于组织与团队层次变量,尤其体现于领导类型;而后效因素主要限于组织与个体层次变量,尤其体现于创新创造类,鲜有涉及个体层次前置要素、团队层次后效变量、其他类型变量及其作用机制的边界条件。综上所述,组织情绪能力研究尚处于起步阶段,亟待后续研究完善与拓展。

(二)研究展望

纵观现有文献,组织情绪能力研究尚处于起步阶段,关于其前因、后果及内在结构尚待进一步探讨。

1. 验证或修订组织情绪能力量表。虽然组织情绪能力构念被Huy(1999)在发表于Academy of Management Review的文章中提出,但与之相关的研究文献并不多见,尤其鲜有发表在国际高质量学术期刊(如Academy Management Journal)的实体化研究。该现象的存在与其测量工具有着密切关系。目前组织情绪能力的量表主要源于Akgün及其合作者载于Technovation、Journal of Organizational Change Mangement等期刊上的文章,尚未形成具有影响力的量表。同时,孙锐(2017)发表于《科研管理》上的组织情绪能力结构测量文献仅仅局限于科技企业。为此,未来需要着重拓展三方面研究:一是设计与开发更具影响力的新量表;二是在不同文化背景下、不同行业类型中验证和修订Akgün及其合作者、孙锐(2017)等学者的量表,使组织情绪能力测量和概念界定更加准确;三是目前组织情绪能力量表的测量条目较为混乱,如鼓舞动态性中的“管理者们鼓励员工充分释放自己的热情”,这属于员工评价组织,而和谐动态性中的“组织有能力将两个看起来十分对立的人结合起来,共同工作”,这属于管理者评价组织。但现有研究均从员工视角出发评价组织情绪动态性,缺乏科学性和严谨性。建议后续研究区分组织情绪能力不同层次情绪动态性的调研对象,或修订测量条目。

2. 拓展组织情绪能力实体化研究。鉴于组织情绪能力研究尚处于起步阶段,亟待在不同情境下开展实体化研究。虽然目前学者们从组织、团队、个体等不同层面开展了组织情绪能力的前因、后果及边界条件研究,但仍有诸多问题尚未解决。未来可以在以下四方面予以探索:第一,将组织情绪能力作为组织资源转化进程的边界,尽管梁阜等(2017)及其合作者以组织刺激—反应视角做出了尝试,但关于什么样的组织和员工需要组织情绪动态建构及组织情绪动态建构在组织资源转化链条中发挥着怎样的协调作用,仍不得而知。第二,将组织情绪能力实体化研究拓展至其他行业领域,目前国内外学者主要聚焦于软件研发、电子通讯等科技企业。但根据个体层次情绪研究成果显示,服务行业更具情绪动态性(刘朝等,2014)。那么组织层次情绪动态是否在服务行业中同样明显呢?有待未来研究检验。第三,虽然当下部分研究将组织情绪能力的不同层次情绪动态性区分开来,但根据Huy(2002)的理论研究显示,情绪动态性间存在平衡机制,且该平衡机制对组织变革具有重要影响。为此,本文建议后续实体化研究可以根据王凤彬(2012)等学者提出的平衡计算方法测算不同情绪动态性间的平衡效应。第四,鉴于组织情绪能力研究尚处于起步阶段,既有文献仅仅聚焦于组织层面与团队层面的前置要素,及组织层面与个体层面的后效要素。但组织情绪能力的形成源于个体间情绪互动,个体层次要素对组织情绪能力必然具有重要影响;同时,组织情绪在单元间的螺旋能力也可能对团队等小单元群体结果具有重要影响。这些均需要未来研究深入剖析。

3. 加强组织情绪能力本土化研究。当前我国企业正处于环境剧烈变革与调整时期,员工管理正趋于资源自由化阶段,不同利益主体均希望自身的资源需求得到满足。而在此背景下,集成与应用组织内部情绪能量显得更具迫切性。同时,我国传统文化中具有“情动于中,必外化于形”的认识,不同层次情绪动态性深刻影响着组织行为、组织战略及组织惯例,且中庸思想以平衡作为一切活动的最终本质。为此,在中国中庸思维情境下,探索不同情绪动态性的平衡机制更具现实意义。此外,中国圈子文化氛围浓厚,不同关系质量的领导—成员、组织—成员间可能表现出不同的情绪资源流动(孙颖等,2017)。那么,组织情绪能力中是否存在部分情绪动态性(如认同动态性)适用于圈内(in-group)员工,而部分情绪动态性(如表达动态性)适用于圈外(out-group)员工?两种员工间的情绪资源集成和整合机制是否存在差异?这尚待进一步检验。

| [1] | 陈春花, 刘祯. 水样组织: 一个新的组织概念[J]. 外国经济与管理, 2017(7): 3–14. |

| [2] | 梁阜, 李树文, 孙锐. SOR视角下组织学习对组织创新绩效的影响[J]. 管理科学, 2017(3): 63–74. |

| [3] | 刘朝, 张欢, 王赛君, 等. 领导风格、情绪劳动与组织公民行为的关系研究——基于服务型企业的调查数据[J]. 中国软科学, 2014(3): 119–134. |

| [4] | 孙锐. 科技企业组织情绪能力结构测量及对创新的影响[J]. 科研管理, 2017(9): 43–51. |

| [5] | 孙锐, 李树文. 动态环境下科技企业领导成员交换、组织情绪能力与组织绩效关系研究: 一个有调节的中介模型[J]. 科学学与科学技术管理, 2017b(8): 167–180. |

| [6] | 孙锐, 李树文. 组织情绪能力对产品创新影响的边界与路径[J]. 科学学研究, 2018(7): 1334–1344. |

| [7] | 孙锐, 张文勤. 企业创新中的组织情绪能力问题研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2015(12): 70–78. |

| [8] | 孙锐, 赵晨. 高新技术企业组织情绪能力、组织学习与创新绩效[J]. 科研管理, 2017(2): 93–100. |

| [9] | 孙锐, 赵晨. 战略人力资源管理、组织情绪能力与组织创新——高新技术企业部门心理安全的作用[J]. 科学学研究, 2016(12): 1905–1915. |

| [10] | 张辉华. 个体情绪智力与任务绩效: 社会网络的视角[J]. 心理学报, 2014(11): 1691–1703. |

| [11] | Akgün A E, Keskin H, Byrne J C, et al. Emotional and learning capability and their impact on product innovativeness and firm performance[J]. Technovation, 2007b, 27(9): 501–513. |

| [12] | Akgün A E, Keskin H, Byrne J C, et al. Antecedents and results of emotional capability in software development project teams[J]. Journal of Product Innovation Management, 2011, 28(6): 957–973. |

| [13] | Amabile T M, Barsade S G, Mueller J S, et al. Affect and creativity at work[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(3): 367–403. |

| [14] | Amabile T M, Conti R, Coon H, et al. Assessing the work environment for creativity[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1154–1184. |

| [15] | Ashforth B E, Humphrey R H. Emotion in the workplace: A reappraisal[J]. Human Relations, 1995, 48(2): 97–125. |

| [16] | Barsade S G, Gibson D E. Why does affect matter in organizations?[J]. Academy of Management Perspectives, 2007, 21(1): 36–59. |

| [17] | Belfanti C. Emotional capacity in the public sector - An Australian review[J]. International Journal of Public Sector Management, 2017, 30(5): 429–446. |

| [18] | Elfenbein H A, Der Foo M, White J, et al. Reading your counterpart: The benefit of emotion recognition accuracy for effectiveness in negotiation[J]. Journal of Nonverbal Behavior, 2007, 31(4): 205–223. |

| [19] | Hareli S, Rafaeli A. Emotion cycles: On the social influence of emotion in organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 2008, 28: 35–59. |

| [20] | Hobfoll S E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress[J]. American Psychologist, 1989, 44(3): 513–524. |

| [21] | Hochschild A R. The managed heart. Berkeley and Los Angeles[M]. Los Angeles: University of California Press, 1983. |

| [22] | Huy Q N. Emotional capability, emotional intelligence, and radical change[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(2): 325–345. |

| [23] | Huy Q N. Emotional balancing of organizational continuity and radical change: The contribution of middle managers[J]. Administrative Science Quarterly, 2002, 47(1): 31–69. |

| [24] | Huy Q N, Corley K G, Kraatz M S. From support to mutiny: Shifting legitimacy judgments and emotional reactions impacting the implementation of radical change[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(6): 1650–1680. |

| [25] | Jordan P J, Troth A C. Managing emotions during team problem solving: Emotional intelligence and conflict resolution[J]. Human Performance, 2004, 17(2): 195–218. |

| [26] | Kelly J R, Barsade S G. Mood and emotions in small groups and work teams[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2001, 86(1): 99–130. |

| [27] | Koc T. Organizational determinants of innovation capacity in software companies[J]. Computers & Industrial Engineering, 2007, 53(3): 373–385. |

| [28] | Mehrabian A, Russell J A. An approach to environmental psychology[M]. Cambridge: MIT Press, 1974: 62-65. |

| [29] | Weiss H M, Cropanzano R. Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work[A]. Staw B M, Cummings L L. Research in organizational behavior: An annual series of analytical essays and critical reviews[M]. Amsterdam: Elsevier Science, 1996. |

| [30] | Zhou J, George J M. Awakening employee creativity: The role of leader emotional intelligence[J]. Leadership Quarterly, 2003, 14(4-5): 545–568. |