2019第41卷第3期

创新合法性是指创新活动在满足社会规范等制度约束下,通过提供创新性产品或服务取得竞争优势的企业创新策略,是利益相关者对企业创新行动认可、接受的程度,强调创新相关群体对创新的可接受性、可取性或适当性的判断(Suchman,1995;Suddaby和Greenwood,2005)。迄今为止,学者们主要从三个视角对创新合法性进行学术探讨:制度视角、战略视角和评价者视角。制度视角把创新合法性视为组织的内在需求,解释了在场域结构化动力的作用下,场域内各组织的结构和实践如何达成制度同形,超越任何单一组织的目标控制(Scott,1995;Castellano和Khelladi,2016),是新的组织结构或实践在场域环境中的制度化过程(Holub,2003)。战略视角把创新合法性视为可以帮助组织实现经营目标的资源,强调组织如何运作以获得社会支持(Ashforth和Gibbs,1990;Zimmerman和Zeitz,2002),着重研究组织合法性的获取、维持和修复策略(Zimmerman和Zeitz,2002)以及组织如何应对制度压力的策略(Oliver,1991)。评价者视角认为创新合法性根源于受众的眼中,是创新利益相关者对创新在社会情景中是否合理的主观评价(Tost,2011;刘云和Greg,2017)。评价者视角下研究创新合法性,涉及利益相关者对创新的价值判断,强调价值判断差异所产生的利益相关者价值冲突。利益相关者价值冲突具有创新价值发现以及社会价值协同意义。创新合法性制度研究视角与战略研究视角都强调从组织本身出发,而忽略了创新群体、创新利益相关者对创新的主观评价,对颠覆性创新合法性因受众影响的动态演化的理论揭示不足。新兴的评价者研究视角强调利益相关者的价值判断,关注企业家创新战略行动,有助于深化研究颠覆性创新合法性及其动态演化。

颠覆性创新相较于渐进性创新受到社会更多的关注,正日益成为企业竞争以及国家发展的重要战略行动。颠覆性创新是指携全新技术(商业模式)的新进入者,起初定位于潜在的高端新市场或低端市场,随着其产品或服务性能的提高,最终吸引主流消费者,并且彻底改变原有技术范式以及市场竞争格局的创新过程(Bower和Christensen,1995;Christensen,1997)。颠覆性创新一方面改变既有技术范式,在产品、工艺或商业模式上对现有产品或服务进行重大颠覆性改变,带来的新技术、新产品、新工艺、新服务、新模式的创新程度极高,往往会引发市场本质性变革;另一方面改变既有技术轨道、商业模式、市场结构及产业格局,并创造全新的需求行业和市场,进而改变市场现行制度逻辑。颠覆性创新为企业创造最优独特竞争优势,使现存政策法规局限性进一步暴露。颠覆性创新与现有制度逻辑冲突,在技术范式、行业标准、消费偏好、群体认知、政策法规等方面产生利益相关者价值冲突,使得创新不确定性极为突出。其所呈现出的大众难以理解的、与既定的规范和规制相背离的特点,使得挑战大众的信念以及惯例,从而导致创新群体对其实用性和可靠性的大量质疑。因此,颠覆性创新合法性及其动态演化是创新利益相关者价值冲突与协同过程。颠覆性创新合法性是创新利益相关者乃至全社会对具有颠覆性创新战略取向的创新行动的价值判断、价值冲突、价值认同的进程。在这一战略进程中,颠覆性创新战略取向、颠覆性创新企业家战略行动引发创新利益相关者价值冲突,进而引发全社会物质利益、精神价值以及道德规范价值冲突。利益相关者价值冲突进一步影响企业家创新行动,进而促进颠覆性创新合法性动态演化(Aldrich和Fiol,1994;Geels和Verhees,2011;Bunduchi,2017)。可见,评价者研究视角基于利益相关者价值冲突分析为颠覆性创新合法性研究提供了更加深化的理论视野,国内外学者借助评价者视角的利益相关者价值冲突分析对颠覆性创新合法性的研究也日益增多。在此背景下,本文梳理了评价者研究视角有关创新合法性研究成果,评述了评价者视角创新利益相关者价值冲突研究内容;总结了基于评价者视角研究颠覆性创新合法性的研究论点,梳理了颠覆性创新合法性来自于利益相关者价值冲突的挑战与演化路径;综述了颠覆性创新利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系以及由此引发的创新市场选择机制、创新扩散机制,从创新利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系着手,探索了颠覆性创新合法性动态演化理论分析框架。

二、创新合法性评价者研究视角关注创新价值冲突评价者研究视角认为创新合法性是利益相关者对创新在社会情境中是否合理的主观判断(Tyler,2006;Bitektine,2011;Tost,2011;Bitektine和Haack,2015)。利益相关者会按照一定的标准进行创新价值判断,即利益相关者由于公司决策和行动所体验到的效用(Lankoski等,2016)。

(一)创新合法性评价者研究视角的兴起

创新合法性评价核心是评价,涉及评价客体与评价主体等系统要素。评价客体即被评价者评价的创新行为,评价主体即评价者是创新受众,就是创新的利益相关者,即影响创新或者会被创新影响的群体或个人(Freeman,1984;Zimmerman和Zeitz,2002),如供应商、政府、机构投资者、消费者、雇员等。然而,不管是制度视角还是战略视角,都将这些创新利益相关者视为是创新合法性的被动接受方,更多地关注组织为什么要追求合法性以及组织怎样获取、维持和修复自身的合法性,忽略了利益相关者作为评价者如何对创新合法性进行评价。因此,21世纪伊始,学者们逐渐开始关注评价者如何判断组织的合法性、创新行为的合法性,即合法性是在同一组织领域内由他人授予的判断,是在利益相关者层面展现其系统及其可衡量的价值的能力。利益相关者在组织、创新合法性方面起着关键作用,它们可以共同地影响社会系统的规范(Bitektine,2011)。进而,利益相关者理论也开始关注利益相关者如何感知和判断创新价值(Lankoski等,2016),即包括消费者在内的利益相关者由企业创新而体验到的货币或非货币价值的主观判断(Tost,2011;Harrison和Wicks,2013),以及企业创新行为对利益相关者的影响(Wood,2010)。在互联网、信息技术日益渗透、深化的时代背景下,一方面创新行动层出不穷,另一方面社会规范系统日益去中心化,不同个人、组织的价值观越来越多元化、个性化、差异化,人们对于创新行动的价值判断更加积极、主动、异质,这是评价者研究视角兴起的重要现实背景。与此同时,社会心理学、新制度理论研究不断发展,这些研究日益关注合法性创新受众即评价者是如何围绕创新合法性做出价值判断的(Tost,2011),促使针对不同利益相关者的价值判断差异化分析成为重要理论课题,这是评价者研究视角兴起的重要理论背景。

(二)创新合法性评价者研究视角的研究内容

创新合法性评价者研究视角着眼于评价者的物质利益、精神价值和道德规范三个主要方面的价值判断。当评价者从达到自我定义的目标和结果进行价值判断时,就是基于物质利益的自我计算来进行的价值判断(Tost,2011;Lankoski等,2016),关注点是创新对自我低层次需要的满足程度。当评价者从能肯定自身身份,支持自我价值感,确保他们的尊严得以维护等方面进行评价时,就是基于精神价值进行的价值判断(Tost,2011),关注点是创新对自我高层次需要的满足程度。当创新与评价者保持一致的道德规范价值观时,评价者是基于道德规范进行的价值判断(Leach等,2007;Skitka等,2009),关注点是组织对社会福利的促进程度。Santos和Eisenhardt(2009)在研究利益相关者价值判断中,指出价值判断标准多种多样、因人而异,且非常广泛,其中核心是消费者的价值判断。

评价者研究视角的价值判断除上述差异性特点外,不同价值判断又对其他价值判断主体产生影响(Lankoski等,2016),呈现出动态性的特点。Lankoski等(2016)研究利益相关者价值判断,关注价值判断会随时间的改变而改变,并且判断水平之间存在着双向互动,个人和集体的认知过程可以被看作是在一个迭代循环中,它们之间相互影响:个人判断构成集体判断,集体判断影响个人判断。Kugler等(2012)的研究也关注了小组讨论导致个人价值判断的改变。Von Pechmann等(2015)和Roy(2018)研究指出,领先用户、供应商等核心利益相关者价值判断影响主流用户、新兴企业等外围利益相关者价值判断。领先用户采用颠覆性创新技术,给其他用户发出可信信号(Weigelt和Camerer,1988)以促进外围利益相关者“拥抱”颠覆性新技术(Adner和Snow,2010)。

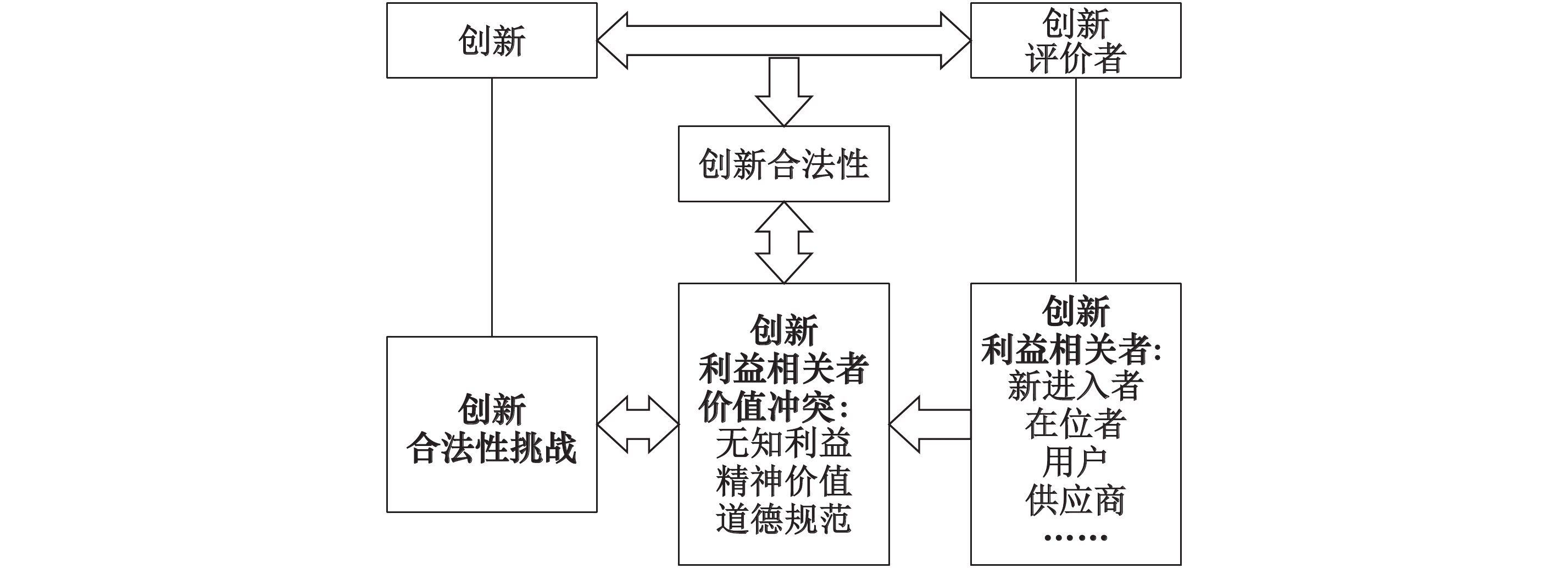

综上所述,创新合法性评价者研究视角基于社会心理学理论、新制度理论和利益相关者理论,其研究特点是利益相关者价值判断的差异性与动态性,强调评价者作为创新合法性评价主体是如何对相关创新进行合法性评价的。该研究视角有助于揭示颠覆性创新利益相关者价值冲突,为基于利益相关者价值冲突分析构建颠覆性创新合法性动态演化理论分析框架奠定基础。评价者视角下创新合法性内涵,如图1所示。

|

| 图 1 评价者视角下创新合法性内涵 |

(三)创新合法性评价者研究视角下的创新价值冲突分析

创新合法性的演化是一个复杂的动态过程。包括消费者在内的创新利益相关者在物质利益、精神价值和道德规范等方面的创新价值冲突影响利益相关者对于创新的可接受性,而评价者判断的动态性会让创新合法性的评价变得更加复杂,这在颠覆性创新的创新群体价值冲突中表现更加突出。创新会打破既有市场逻辑、规则等,使得物质利益重新分配,因此,创新首先会引发利益相关者物质利益冲突。Bunduchi(2017)研究公司内部利益相关者物质利益冲突,关注二级部门的利益相关者物质利益判断与公司管理层的判断有所不同,发现管理层可能试图操纵利益相关者的价值判断,以牺牲利益相关者的福利为代价来服务他们的利益。不同个体或群体,依据自身的效用函数会给出不同的物质利益判断。因此,只要是创新,就会产生物质利益冲突。其次,创新引发利益相关者在精神价值判断上的不兼容性,自我价值感有所差异(Tost,2011),产生情感冲突(Pinkley和Northcraft,1994;Amason,1996),包括感觉到的紧张和摩擦(Wallin,2016),产生厌恶、不信任等消极态度(Geels和Verhees,2011)。滴滴网上约车平台的推出,使得老年人打车变得更加困难,由此产生对滴滴的厌恶。Wallin(2016)研究公司员工对创新的感知,发现员工对创新的不公平感会造成焦虑等精神价值冲突,这些会影响创新合法性的扩散甚至使其处于停滞状态,而积极的精神价值则会促进利益相关者的交流与合作。可见,创新会产生利益相关者精神价值冲突。再次,创新会产生新知识、新理念等(Aldrich和Fiol,1994),由此挑战利益相关者已有道德规范、思维体系、价值观等,因而产生道德规范冲突。Hall等(2014)研究转基因技术,Geels和Verhees(2011)研究核能源等颠覆性技术的使用,都关注了颠覆性创新所引发的科学家、公众等利益相关者对其道德规范价值判断的差异(Leach等,2007;Skitka等,2009;Hall等,2014),甚至引发道德规范冲突(Aldrich和Fiol,1994;Wallin,2016)。因此,创新会产生利益相关者道德规范冲突。

综上所述,评价者研究视角在价值判断多元化背景下兴起,以社会心理学、新制度理论为基础,侧重于利益相关者价值判断研究,关注利益相关者价值冲突,为研究颠覆性创新合法性及其动态演化提供了新的研究视角与理论依据,对于深化颠覆性创新合法性理论研究具有重要启示。

三、评价者视角下颠覆性创新合法性挑战与演化路径颠覆性创新改变产业技术范式、成本结构以及市场竞争格局(Bower和Christensen,1995;Christensen,1997),引发创新在位者、新进入者、消费者、供应商等利益相关者价值冲突,其创新价值冲突更加广泛与不可调和。创新合法性评价者研究视角基于利益相关者价值冲突分析,为深化理解颠覆性创新合法性挑战提供理论依据,为从理论上探讨颠覆性创新合法性动态演化机理奠定了理论基础。

(一)颠覆性创新合法性挑战

颠覆性创新面临来自于创新利益相关者的差异化价值判断,会引发创新利益相关者物质利益、精神价值、道德规范冲突,影响创新利益相关者对颠覆性创新的可接受性,因此其合法性的确立往往面临严峻挑战。

1. 颠覆性创新物质利益冲突挑战

颠覆性创新利益相关者的不同价值主张是颠覆性创新的初始动力(Hart和Christensen,2002)。利益相关者的不同价值主张首先表现为颠覆性创新物质利益冲突挑战。

从创新核心利益相关者消费者的角度看,一方面,颠覆性创新功能属性与主流消费者的需求偏好相冲突(Bower和Christensen,1995;Schmidt和Druehl,2008),或主流消费者需求偏好无法得到满足(Ray和Ray,2011;Lim和Anderson,2016),因而得不到主流消费者的支持。另一方面,颠覆性创新虽然具有试验消费者所重视的创新功能属性,但是由于其创新功能属性不成熟,容易引发颠覆性创新与新消费者偏好价值冲突。Von Pechmann等(2015)指出当潜在的新消费者将电动汽车与传统汽车进行比较时,由于电动汽车电池续航里程有限,而选择不购买。Parry和Kawakami(2017)指出,消费者如果很看重颠覆性创新所不具备的功能属性,会对颠覆性创新的扩散构成严重阻碍。因此,颠覆性创新面临消费者偏好价值冲突挑战。

从核心利益相关者在位者的角度看,颠覆性创新通过改变在位企业产品主要竞争性能而改变竞争方式(Danneels,2004),随着颠覆性产品竞争创新性能的逐渐改进,颠覆性创新新进入者会蚕食(Adner和Zemsky,2005)在位者的市场份额(Henderson和Clark,1990;Christensen和Rosenbloom,1995;Christensen和Bower,1996;Christensen,1997),影响在位者的盈利能力与利润来源(Von Pechmann等,2015;Osiyevskyy和Dewald,2015;Hynes和Elwell,2016;Pérez等,2017),因而产生新进入者与在位者市场价值冲突。Hall等(2014)在研究转基因技术时,关注到颠覆性创新技术过快的扩散会破坏在位者市场份额,产生新进入者与在位者之间的市场价值冲突,而遭遇严重抵制,使得颠覆性创新技术难以得到推广。同样的,半导体和光电子产业的发展就曾遭到了真空管电子公司的工程师和管理人员的强烈抵制,因为半导体和光电子产业的发展严重侵蚀了真空管电子公司的既得市场利益。Charitou和Markides(2003)发现,未对颠覆性创新作出反应的在位者更可能将颠覆性创新视为破坏了其现有的分销网络价值。在位企业甚至会采取收购(Hynes和Elwell,2016))、掠夺(Rothaermel,2001)、投诉等极端抵制手段来阻碍颠覆性创新的发展。在音乐行业,Napster被认为是数字音乐发行的鼻祖,它的出现颠覆了这个行业,而在位企业通过诉讼手段迫使Napster关闭,进而阻碍了颠覆性创新的发展。在位者可能会游说政策制定者,以禁止颠覆性创新的发展(Dewald和Bowen,2010;Parry和Kawakami,2017)。

从核心利益相关者供应商的角度看,供应商可能不愿意迅速扩大可用于颠覆性创新的产品的数量,因为供应商可能会担心其对现有产品的销售产生不利影响(Christensen,1997)。在某些情况下,供应商的价值网络可能与主流市场产品的价值网络重叠,因而供应商对提供颠覆性创新的产品反应消极,甚至拒绝颠覆性创新(Parry和Kawakami,2017),产生市场价值冲突。Parry和Kawakami(2017)指出,产品价值网络成员之间的关系强度会阻碍颠覆性创新的扩散。在电子书出版市场,已有的批发商虽然都已经进入了电子书出版市场,但是他们并未积极追求这一业务,因为分布在互联上的电子书对批发商利润构成直接威胁,产生市场价值冲突。因此,颠覆性创新与核心供应商存在市场价值冲突,阻碍颠覆性创新的发展。

综上,从核心利益相关者的角度看,颠覆性创新与核心利益相关者之间存在严重的物质利益冲突挑战,进而阻碍核心利益相关者对颠覆性创新的可接受性,形成颠覆性创新合法性挑战。

2. 颠覆性创新精神价值冲突挑战

颠覆性创新由于其独特的新颖性超出利益相关者的认知范围,容易引发利益相关者的质疑、诋毁、猜忌等情绪,甚至会被当成“骗术”而遭到利益相关者的敌对,产生精神价值冲突,从而不利于颠覆性创新的推广。

从核心利益相关者在位者的角度看,在位企业管理者有固定的思维模式,无法想象颠覆性创新带来的机会,因此往往表现出企业强烈的抵触情绪(Christensen,1997;Gilbert,2005)。新兴的颠覆性创新可能与管理层对行业成功因素的看法相矛盾(Tripsas和Gavetti,2000),导致高层领导人员或骨干员工的强烈反对。因此,对颠覆性创新的认知差异(Gilbert,2005;Chesbrough,2010)引发在位者的情感价值冲突,阻碍颠覆性创新的发展。

从核心利益相关者消费者的角度看,由于颠覆性创新的产品竞争属性还不够完善,试验消费者会感到怀疑,容易引发颠覆性创新与试验消费者信任价值冲突。Von Pechmann等(2015)指出,试验消费者在电动车试驾后,由于家用充电设备或续航能力等问题而引发了诸多怀疑。Parry和Kawakami(2017)指出,由于颠覆性创新缺乏充足的互补产品供应,会导致试验消费者的轻易否定。Wallin(2016)指出由于人们已经习惯了现有产品,当颠覆性创新产品出现的时候会导致人们对其不信任。此外,颠覆性创新产品性能缺陷的负面影响,引发消费者情感价值冲突。Hynes和Elwell(2016)指出,移动语音网络协议技术(mVoIP)的性能缺点,如爆音等会导致消费者不满,进而延迟消费者对颠覆性创新的采用。Jiao和Zhao(2014)发现企业员工使用颠覆性创新技术时的焦虑和挫败感会影响颠覆性创新的使用。因此,颠覆性创新引发核心消费者信任价值冲突、情感价值冲突,阻碍颠覆性创新的发展。创造积极的精神价值认同,是促进颠覆性创新有效扩散的有利条件(Geels和Verhees,2011)。

综上,从核心利益相关者的角度看,颠覆性创新与核心利益相关者之间的精神价值冲突,阻碍核心利益相关者对颠覆性创新的可接受性,对颠覆性创新合法性构成严峻挑战。

3. 颠覆性创新道德规范冲突挑战

颠覆性创新产生新模式、新理念、新思维、新知识等,挑战既有的制度规范、道德伦理、社会文化、认知体系等,人们的有限理性被加剧(Matos和Hall,2007),引发更广泛外围利益相关者道德规范冲突(Stremersch和Lemmens,2009),阻碍颠覆性创新的发展(Alexy和George,2013)。

Geels等(2018)研究英国低碳电力系统的创新合法性,发现英国低碳电力的发展面临着政府政策变换的风险,引发制度规范冲突。同样的,Parry和Kawakami(2017)指出,颠覆性创新挑战已有社会制度,更广泛外围利益相关者对其合法性产生质疑,引发制度规范冲突,一种可能的解决方案是试图改变相关的法律和法规以为颠覆性创新降低成本,但这样的尝试可能需要很长时间,因此当遵守法规的成本过高时,一些企业不会进行颠覆性创新。Russell(2013)指出一些颠覆性创新会挑战人们的道德伦理,如克隆技术、转基因技术等,它们的不当使用会对人类造成不可逆的损害。国外对转基因技术的质疑有基于宗教伦理的,包括对物种的多样性遭到破坏、生态平衡被打破等担忧(Hall等,2014;Geels和Verhees,2011),引发更广泛外围利益相关者道德伦理冲突。同样的,Hall等(2014)指出发光二极管照明的使用可能会导致赌博加剧而产生破坏家庭关系等副作用,阻碍了颠覆性创新的发展。Geels和Verhees(2011)发现荷兰核能源的推广和使用受到来自科学家、部分公民的抗议,他们对其安全性提出强烈质疑,引发了大规模抗议活动,阻碍了荷兰核能的推广使用。颠覆性创新代表一种创新文化,在不确定性规避的社会文化中(Hofstede,2001),人们相对缺乏冒险,更可能将创新视为危险(Tellis等,2003;Erumban和de Jong,2006),引发更广泛外围利益相关者文化价值冲突。Hall等(2014)指出有色棉花的应用可能会导致单一文化,造成社会问题,引发文化价值冲突,遭到更广泛外围利益相关者的抵制。由于颠覆性创新的新颖性,人们对其知识的了解甚少,因而容易引发更广泛外围利益相关者认知冲突。Hall等(2014)指出有色天然棉花要颠覆现存的棉花生产方式,就面临着建立全新国际营销知识体系的挑战。他们关注的第一款个人AM晶体管收音机作为颠覆性创新产品,它的出现因人们对其知之甚少而饱受非议。可见,颠覆性创新面临更广泛外围利益相关者认知冲突的挑战。

综上,颠覆性创新面临更广泛利益相关者道德规范冲突,由于社会道德规范的稳定性,更广泛利益相关者道德规范的改变是一个充满争议并且比较复杂漫长的过程,各个群体都在公共舞台上进行表演,以影响与创新相关受众的道德规范价值判断(Geels和Verhees,2011),因此,颠覆性创新合法性的确立往往困难重重。

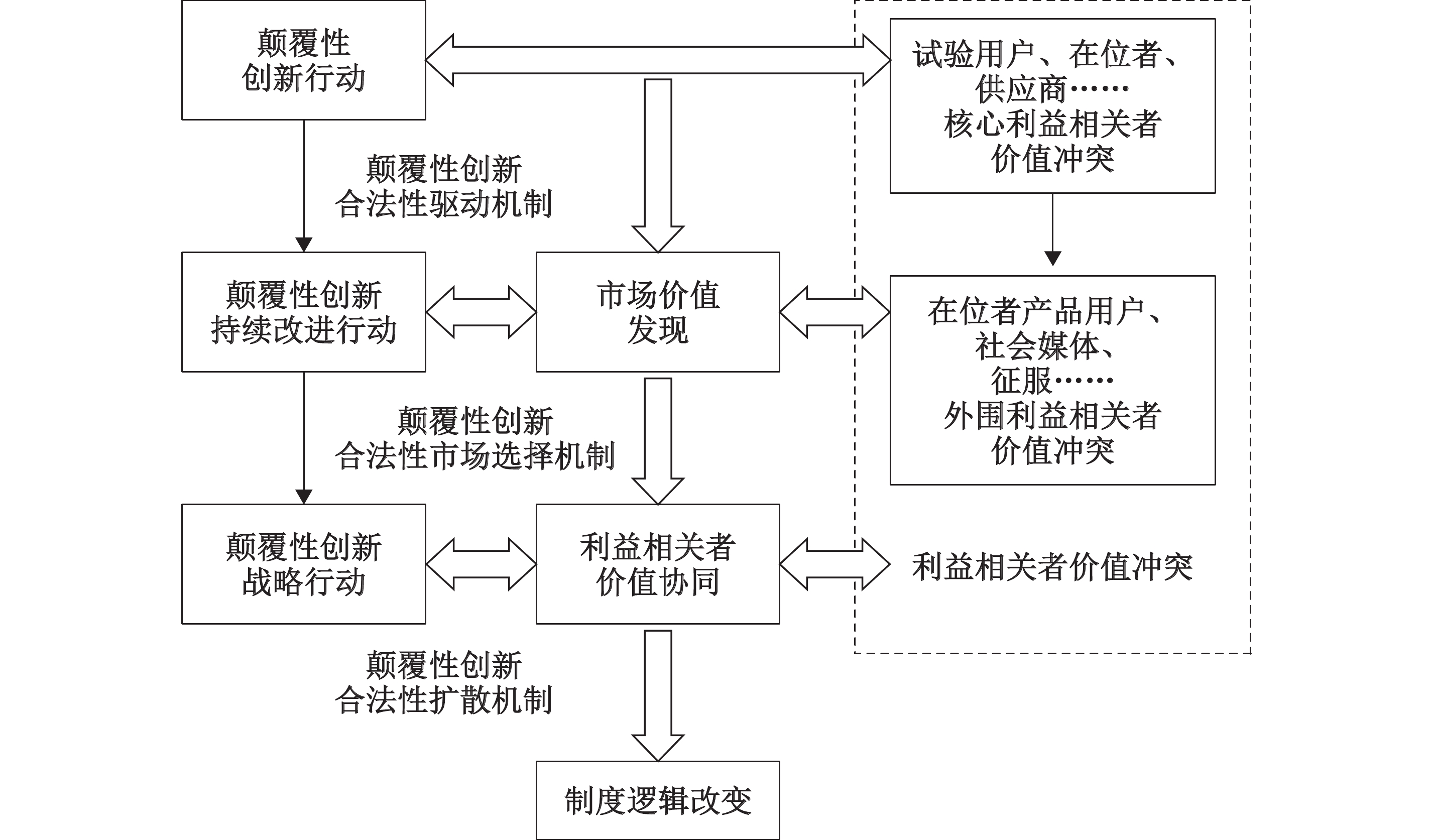

(二)颠覆性创新合法性动态演化路径研究

核心利益相关者物质利益、精神价值、道德规范价值冲突,引导企业家创新市场价值发现,驱动企业家创新战略行动方向与市场选择。企业家创新战略行动又进一步引发创新更广泛外围利益相关者价值冲突与协同,进而颠覆产业制度、行业标准等,形成产业发展的全新社会情景、制度规则,颠覆性创新合法性得到扩散。因此,颠覆性创新利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系,形成颠覆性创新合法性动态演化驱动机制、市场选择与扩散机制,利益相关者价值冲突内生性决定颠覆性创新合法性动态演化路径,如图2所示。

|

| 图 2 颠覆性创新合法性动态演化路径 |

1. 颠覆性创新合法性动态演化驱动机制

颠覆性创新首先引发核心利益相关者价值冲突,引导企业家创新市场价值发现。颠覆性创新改变既有技术轨道、技术范式或商业模式,开辟出全新市场,其创新战略取向来自于消费者痛点、在位者市场价值空白、产业供应链矛盾等,其创新行动进一步引发新一轮创新有关群体利益相关者价值冲突、市场价值发现与企业家战略行动,使利益相关者对颠覆性创新的认可、接受程度不断改变,从而驱动颠覆性创新合法性动态演化。

从创新核心利益相关者消费者的角度看,颠覆性创新引发试验用户价值冲突,引导企业家消费者痛点市场价值发现,促使企业家采取逐步改进行动,逐渐获得试验用户的认可与支持,以驱动颠覆性创新合法性动态演化。Hall等(2014)关注了由德州仪器和索尼推出的第一款个人AM晶体管收音机的发展,最初由于颠覆性创新产品音质太差而遭到试验用户的怀疑与抵制,但是它呼吁了一种“青春”文化市场价值发现,促使企业家采取创新行动,逐步改进颠覆性创新产品,后来随着FM版本的引入,对于所有年龄段的听众来说音质都有了改进,促进了人们对颠覆性创新产品的认可与支持。到1979年索尼推出了它的Walkman个人音频播放器,成为许多人青少年时代的挚爱,备受青少年欢迎。从那时起,一系列电子、摄影和电讯设备不断发展,带来了连续几代个人设备新的社会技术格局的变化,并随着不断增加的音像功能和表演,创造出一种新颖的流行通讯和娱乐文化。Von Pechmann等(2015)指出由于前期电动汽车的充电属性较差而遭到试验用户的排斥与否认,促使企业逐渐优化产品性能,提供了一种可插入标准家用电源插座的新型充电电缆,以逐渐获得试验用户支持。同样的,早期电子阅读器的性能缺点引发试验消费者价值冲突,进而引导企业解决早期电子阅读器的硬件问题与系统问题(Parry和Kawakami,2017)。Roy(2018)指出早期领先用户对颠覆性创新产品电控(EC)机器人的试错实验(Murmann和Frenken,2006),发现其负载能力表现较差,引发早期领先用户价值冲突,引导企业家发现电控(EC)机器人改进焦点,从而进行优化设计,以获得试验用户的认可。

从创新核心利益相关者在位者与供应商的角度看,颠覆性创新引发在位者、供应商价值冲突,引导企业家发现在位者市场价值空白、产业供应链矛盾等,推动企业家采取合作、联盟等策略来获得在位者、供应商的支持,以推动颠覆性创新合法性动态演化(Von Pechmann等,2015;Hynes和Elwell,2016;Pérez等,2017)。Pérez等(2017)指出,虽然颠覆性创新小型卫星引发在位者、供应商的价值冲突,但是小型卫星企业发现其缺乏专门发射器以及制造数千个单元的能力,影响其扩散,但是大型在位者拥有这样的能力,因此驱动两者合作以推动颠覆性创新的发展。Hynes和Elwell(2016)指出移动语音网络协议(mVolP)颠覆性技术的使用会侵占网络供应商、应用程序公司等的市场份额,引发供应商价值冲突,因而与供应链中的参与者合作,协同价值,会推动颠覆性创新合法性动态演化。Parry和Kawakami(2017)也指出推动电子阅读器的发展需要与供应商等合作以协同价值冲突,以保证充足的供应产品,来共同推动颠覆性创新的发展。

此外,颠覆性创新内部利益相关者的价值冲突与企业家创新战略行动也驱动颠覆性创新合法性动态演化。Bunduchi(2017)关注了企业内部利益相关者,即颠覆性创新组织内部的二级部门与上级部门因为颠覆性创新产品与主流产品存在强烈的产品开发模式冲突与部门身份发展冲突,而曾一度被取消。但是随着企业在主流市场业绩的下滑,上级部门认识到颠覆性创新产品的机会,发现其存在战略重要意义,因此重新对二级部门进行重组、半自治管理,以促进颠覆性创新产品的开发。同样的,Hooge和Dalmasso(2015)关注了全球汽车制造商的颠覆性创新研发项目的合法性问题,探究了公司内部研发利益相关者的管理及其参与动态对颠覆性创新项目合法性的影响,内部利益相关者分为技术专家、创新设计策略家和内部合作策略家,由于利益相关者的位置和动机不同而引发的内部利益相关者之间严重的价值冲突,驱动企业战略行动以推动颠覆性创新的发展。

综上,颠覆性创新核心利益相关者价值冲突,引导企业家创新市场价值发现,促使企业家采取行动以实现创新市场价值,进而引发新一轮创新利益相关者价值冲突与企业家战略行动,由此,颠覆性创新利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系不断驱动颠覆性创新合法性动态演化,是颠覆性创新合法性动态演化驱动机制。

2. 颠覆性创新合法性动态演化市场选择与扩散机制

颠覆性创新是一个市场概念(Yu和Hang,2010),颠覆性创新的市场选择存在两种模式(Schmidt和Druehl,2008),一种是通过创新低端产品和服务以满足低端用户需求,称为“低端”颠覆性创新(Christensen,1997)。这种创新的基础是吸引主流企业忽视的现有市场中的低端用户,他们与主流客户的性能标准相似,但购买力较低。这些低端客户将颠覆性创新视为次优选择,但愿意以更实惠的价格接受更低的性能。低端颠覆模式并不会创造新的市场,而是改变现有市场的游戏规则,引发利益相关者价值冲突。另一种模式被称为“高端”颠覆性创新,由真正的新市场发展而来(Christensen,1997;Govindarajan等,2011;Chen等,2017),颠覆性创新不同的产品性能标准,引发利益相关者价值冲突,吸引了高端新客户或者现有市场无法满足的消费者,他们从原有的价值网络中走出来进入新的高端市场。

颠覆性创新核心利益相关者价值冲突会引发市场机会发现,进而获得低端市场或高端市场利益相关者价值偏好,促使企业家采取不同的市场选择进入策略,形成颠覆性创新合法性动态演化市场选择机制。Hall等(2014)研究关注到颠覆性创新从金字塔收入底部市场(BOP)到金字塔收入顶部市场(TOP)的市场选择机制。颠覆性创新最初的低端市场进入产品与TOP现有产品相比具有不同的价值主张(Christensen,1997),其在TOP获得合法性所面对的利益相关者价值冲突会比较广泛。而在BOP,最初颠覆性创新相对较劣质的产品属性虽然引发BOP消费者价值冲突,但却足以满足BOP贫困人群的需求,提高了他们的生活水平,得到BOP消费者的支持。BOP被用作先遣使用场所,以测试颠覆性创新的潜力,并且随着时间的推移,颠覆性创新的改进弥补了早期产品性能的缺陷,进而当颠覆性创新进入TOP时,可能会颠覆TOP中的现有技术。该研究基于利益相关者价值冲突分析揭示了颠覆性创新合法性动态演化的市场选择机制。同样的,Hall等(2014)指出半导体白色发光二极管(WLEDs)最初由加拿大的Light-Up-the-World基金会推广应用于欠发达国家,以取代蜡烛和煤油灯,虽然最初产品性能较差,但是它极大地改善了欠发达国家人们的生活水平,得到许多人的支持,期间还引发了利益相关者价值冲突,但是随着产品的逐步改进,最终实现了WLEDs整个照明系统在BOP国家的安装推广,建立起了BOP市场合法性,并预计可能在TOP国家演变成颠覆性创新,逐步取代TOP的白炽灯的丝灯和放电管。Geels和Schot(2007)展示了颠覆性创新高端市场选择机制。首先,颠覆性技术创新在微观层面引发高端市场利益相关者价值冲突(Leydesdorff和Leydesdorff,2000),促进颠覆性创新技术的不断改进,以应用于新兴高端市场,如果成功的话,它会随着技术体系的拼凑而增长并在中观层面上传播,形成高端市场选择机制。因此,颠覆性创新利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系形成颠覆性创新合法性动态演化市场选择机制。

当颠覆性创新在低端或高端市场获得立足之后,会引发更广泛外围利益相关者的价值判断、价值冲突和企业家战略行动,颠覆性创新逐步扩散至主流市场,进而颠覆产业制度、行业标准、市场交易关系,形成产业发展的全新社会情景、制度规则,充分显现颠覆性创新独特的战略取向特点。伴随新产业规则、制度、标准的确立,颠覆性创新合法性得到核心利益相关者、外围利益相关者、社会制度情景的广泛认同,其合法性得到稳固,形成颠覆性创新合法性扩散机制。Geels和Schot(2007)指出颠覆性创新技术在高端市场获得合法性之后,会在宏观层面逐渐突破现有宏观制度,以获得更广泛利益相关者价值协同,在主流市场上创造了一个全新的社会技术范式,替代已有技术范式。Bergek等(2008)通过对可再生电力生产技术(生物能源、风力发电和太阳能光伏发电)进行案例研究,发现早期新兴市场消费者的培育对于颠覆性创新合法性的扩散至关重要。Geels(2002)和Klenner等(2013)也指出颠覆性创新在成功颠覆主流市场之前,必须在低端市场获得合法性。因此,颠覆性创新在新兴市场获得合法性,对于其最终扩散至主流市场并颠覆整个行业至关重要,更广泛利益相关者的价值冲突与协同,会形成全新社会情景与制度规范等,形成颠覆性创新动态演化扩散机制。

透过评价者研究视角,颠覆性创新合法性挑战实质是颠覆性创新物质利益、精神价值、道德规范等创新价值冲突挑战,颠覆性创新合法性动态演化是创新群体利益相关者价值冲突与协同进程。颠覆性创新利益相关者价值冲突与企业家战略行动是颠覆性创新合法性驱动机制、市场选择与扩散机制的内在决定因素。评价者研究视角对于颠覆性创新合法性动态演化机理的阐释,强调对企业家战略行动的关注,侧重于分析企业家创新价值取向、创新战略行动与创新受众之间的价值冲突分析。评价者研究视角为研究颠覆性创新合法性与企业家战略行动协同演化奠定了理论基础,提供了全新的理论分析框架。

四、颠覆性创新合法性动态演化与企业家战略行动颠覆性创新合法性呈现为一个动态演化的过程(Voronov等,2013;Überbacher,2014;Bitektine和Haack,2015),其中涉及利益相关者之间的价值冲突,以及寻求利益相关者价值协同的企业家战略行动(Navis和Glynn,2011)。在颠覆性创新合法性动态演化中,企业家创新价值取向决定其创新战略行动。企业家必须遵循既定的,有时甚至是必要的约束和实践(Krueger和Brazeal,1994;Navis和Glynn,2011),以争取核心利益相关者价值认同,并符合利益相关者认为可接受的事实。企业家创新战略价值取向、创新战略行动与现存社会规范、利益相关者价值判断既冲突又一致,利益相关者冲突有利于企业家创新价值发现,引导企业家战略行动以促进利益相关者价值协同,推动颠覆性创新合法性动态演化。

(一)颠覆性创新企业家战略行动价值取向

颠覆性创新具有独特的市场进入与市场竞争策略,独特的创新合法性创建与扩散策略。这种独特性集中表现在颠覆性创新合法性的制度资本化战略取向(Deephouse和Suchman,2008;Binz等,2016)。制度资本化战略取向具体表现为颠覆性创新合法性不是被动的适应制度环境,而是通过其创新合法性的制度化得以实现;颠覆性创新合法性不是确定的、已知的、可控的,而是不确定的,是创新群体利益相关者价值冲突与协同的结果,最终形成新的制度。颠覆性创新试图“改变游戏规则”,破坏现有竞争价值,显著地改变现有市场需求,从而颠覆其原有的主要参与者(Markides,2006),最终改变行业规则,重建现有行业的竞争格局,并创造新的行业和市场(Schmidt和Druehl,2008;Sood和Tellis,2011)。Karimi和Walter(2016)指出互联网和数字化以及新兴信息媒体业态颠覆了传统报业传媒业态,重新建立新商业模式。路江涌等(2016)通过分析网约车合法化之路,指出网约车创新颠覆已有制度,使得出租车运营模式、消费理念、管理制度等都发生了深刻改变,体现颠覆性创新战略取向呈现出制度资本化的特点。Hynes和Elwell(2016)指出移动语音网络协议(mVoIP)技术将颠覆当前蜂窝通话市场,迫使在位企业改变其商业模式,并要求互联网和3G/4G供应商处理越来越多的数字语音数据。Von Pechmann等(2015)指出,电动汽车作为一种系统创新会颠覆已有系统规则,需要多主体共同协作。Christensen等(2000)指出颠覆性创新正在改变医疗保健竞争格局,护士从业者、全科医生甚至患者都可以在价格低廉、分散的环境中进行治疗,颠覆以往昂贵的专家医疗竞争格局。因此,颠覆性创新具有破坏现存制度、建立新制度的战略取向独特性,这种战略取向独特性通过颠覆性创新合法性动态演化进一步得到呈现与反映。

颠覆性创新企业家价值取向是企业家市场机会发现、捕捉、利用的方向,也是市场价值创造的方向,企业家价值取向决定颠覆性创新价值定位,并进而影响其创新战略行动。企业家会利用现有制度缺陷或创建制度来推动新规则的建立(Zhang和White,2016;Binz等,2016),以创新市场价值。Binz等(2016)在研究饮用水再利用系统的建立的不同阶段,指出企业家面临许多复杂制度,其利用多种制度特点迫使国家公共卫生部开始正式评估这种废水利用的技术方法,以创新价值。一些制度企业家会为颠覆性创新进行制度创业,其价值取向在创造新制度或改变现有制度中的作用不容忽视。制度企业家是那些对特定制度安排感兴趣的行动者,他们利用制度空白创造新制度或改造现有制度(Zimmerman和Zeitz,2002;Zhang和White,2016),以创新市场价值。Zhang和White(2016)在研究光电产业的发展历程中,指出私营太阳光电企业与现有制度不协调、不一致,企业家通过创造、改变规则等战略行动来创新市场价值。制度企业家通过协商过程,解释隐喻、修辞等,逐渐消除利益相关者的价值冲突,进而在利益相关者中广泛建立共享价值。Von Pechmann等(2015)指出企业家与电动车创新生态系统的合作伙伴结盟,有利于价值协同以共同发现创新价值,推动电动车创新系统的建立。因此,企业家价值取向突出表现为创新市场价值,其战略行动也与创新市场价值相一致。

综上所述,颠覆性创新战略取向突出表现为对已有制度逻辑的颠覆,集中表现为颠覆性创新合法性的制度资本化战略取向。企业家价值取向是创造市场价值,其战略行动会促进创新价值的实现。

(二)颠覆性创新利益相关者价值冲突对于企业家创新行动的意义

利益相关者价值冲突对于企业家创新价值发现,引导企业家创新战略行动具有重要意义。Pérez等(2017)指出小型卫星的颠覆性创新会引发与在位者的价值冲突,进而引导企业家发现在位者价值优势,推动企业家采取合作手段以与在位者共同推进颠覆性创新的发展。Mittlefehldt(2016)使用历史分析方法,描述了颠覆性可再生新能源在重塑美国能源系统过程中引发的公民、社区、投资人、政府等利益相关者价值冲突,发现争论往往涉及不同愿景之间的冲突,这些隐藏的风险和复杂的政治动态使大多数社区不愿意接受,也限制了私人投资与政府激励,由此引导企业家发现需要解决土地使用、公民权利和资源管理等地方价值冲突问题,引导企业家战略行动方向。Jorda-Capdevila等(2016)通过对居民、生产者等利益相关者进行访谈、研讨会、调查、头脑风暴等,探索利益相关者的偏好与价值观,发现利益相关者的不同价值,并根据利益相关者的偏好和价值观来管理利益相关者价值冲突,在特定时刻权衡与协同利益相关者价值冲突,以推进水资源生态服务系统的运营。Von Pechmann等(2015)指出电动汽车与利益相关者价值冲突,会引导企业家发现产品改进方向与营销模式,进而采取战略行动以提高产品创新属性与创新营销模式。Osiyevskyy和Dewald(2015)指出颠覆性创新引发与在位者价值冲突,当在位企业管理者在颠覆性创新中认识到业务增长或额外利润的机会时,他们可能会以某种形式探索颠覆性创新并抓住机遇,从而推进商业模式的改变(Charitou和Markides,2003)。Wan等(2015)指出当颠覆性创新与利益相关者产生认知冲突时,企业家会采取行动与利益相关者建立关系并发展他们的知识(Danneels,2004),以推动人们对颠覆性创新的认知(Govindarajan等,2011)。Ravesteijn等(2014)指出负责任的颠覆性创新需要确定政府、企业、居民、公共组织等利益相关者的价值冲突,引导确立利益相关者多元价值,并分析利益相关者价值冲突产生原因,建立解决价值冲突的治理机制,并提出利益相关者的参与会有效解决和防止目标、利益(Miller等,2014)等价值冲突。Peeters等(2014)指出有效管理创新过程就是从利益相关者的价值冲突中发现价值,引导企业家战略行动,以最大化利益相关者价值协同效应,最小化冲突效应。在颠覆性创新利益相关者价值冲突与协同中,学习能力建设、单一目标转向多目标机制、关键人物或组织的参与、试错或逐步改进方法(Hall和Martin,2005)等都是利益相关者价值冲突协同的有效手段,以共同推进颠覆性创新合法性。

综上,利益相关者价值冲突有利于创新价值发现,引导企业家战略行动,基于评价者视角的利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系分析,是研究颠覆性创新合法性与企业家战略行动理论分析框架的理论前提。

(三)颠覆性创新合法性与企业家战略行动分析框架

颠覆性创新合法性评价者视角强调利益相关者的价值判断及其异质性,利益相关者价值判断及其异质性引发利益相关者价值冲突,具体表现在物质利益冲突、精神价值冲突、道德规范冲突。评价者对颠覆性创新本身、创新所引发的制度逻辑改变与企业家创新价值等方面的价值判断及其异质性,引发颠覆性创新利益相关者价值冲突。

企业家价值取向是创新市场价值,利益相关者价值冲突引导企业家市场创新价值发现,促使企业家不断采取改进技术、引导消费、吸引投资、游说政策等战略行动,实现利益相关者价值协同。企业家战略行动又引发新一轮利益相关者价值冲突,进一步促进企业家发现价值,以采取战略行动。因此,利益相关者价值冲突与企业家战略行动相互作用,共同驱动利益相关者价值冲突与协同,实现颠覆性创新合法性动态演化,形成颠覆性创新合法性动态演化驱动机制。颠覆性创新的核心是引发利益相关者冲突,然后促使外围利益相关者冲突,最终导致社会制度情景改变,这是一个广泛的市场价值发现过程。利益相关者价值冲突会促进不同市场价值发现,引导企业家战略行动,以推动颠覆性创新市场选择。因此,利益相关者价值冲突与企业家战略行动相互作用,共同驱动颠覆性创新市场选择,形成颠覆性创新合法性动态演化市场选择机制。颠覆性创新战略取向是制度资本化战略取向,挑战已有社会制度,引发更广泛利益相关者价值冲突,使全社会对颠覆性创新价值判断持续改变,不断形成利益相关者新的价值判断。在利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系作用下,全社会对颠覆性创新的认可、接受程度不断调整,促进社会在新的技术水平、新的制度情景下,达成社会物质利益、精神价值、道德规范的广泛协同与共识,并最终形成全新社会制度、社会情景,呈现出颠覆性创新合法性动态演化扩散机制。由此可见,利益相关者价值冲突与企业家战略行动互动关系是理解、分析颠覆性创新合法性动态演化驱动机制、市场选择机制以及扩散机制的关键。

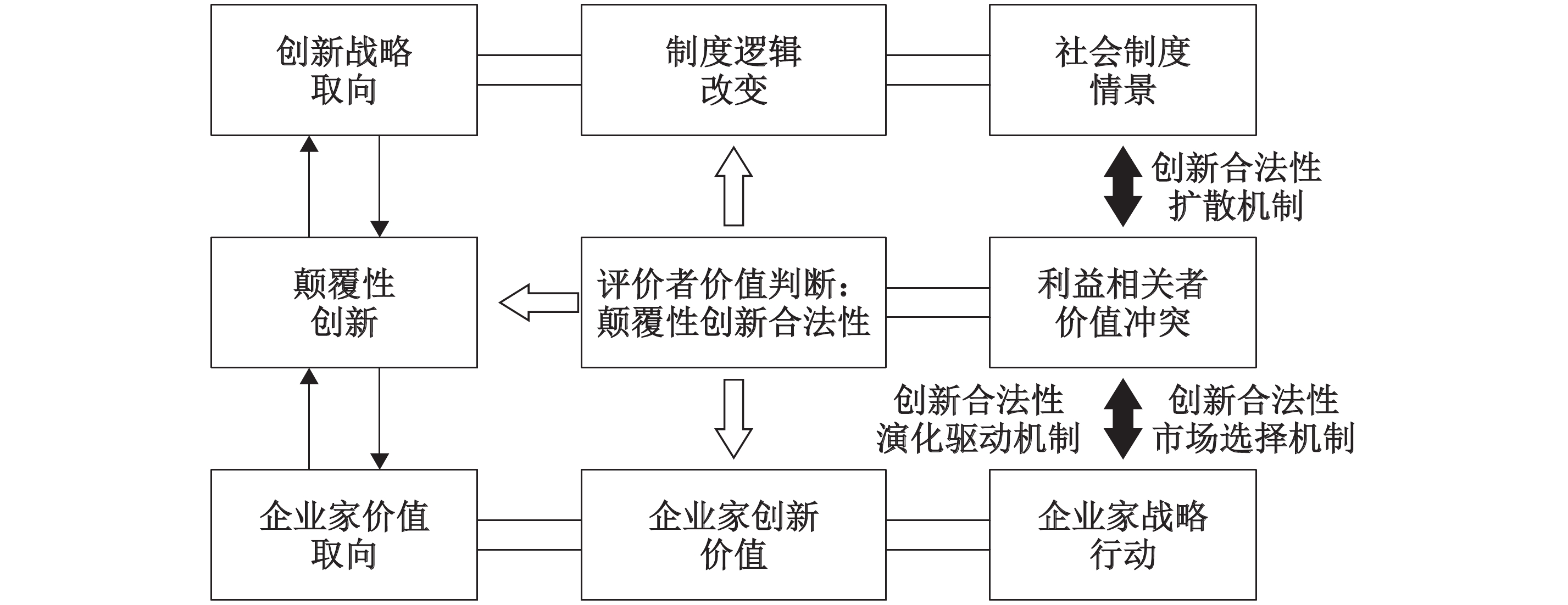

基于上述综述研究,本文提出颠覆性创新合法性与企业家战略行动分析框架,如图3所示。该分析框架显示颠覆性创新合法性独特战略取向引发制度逻辑的改变,颠覆性创新企业家价值取向影响创新市场价值定位并进而影响企业家战略行动。评价者研究视角下评价者对颠覆性创新的价值判断及其异质性表现为利益相关者价值冲突,这种冲突包括对颠覆性创新本身、创新所引发的制度逻辑改变、企业家创新价值的评价。利益相关者价值冲突有利于企业家创新价值发现,引导企业家战略行动;企业家战略行动与利益相关者价值冲突互动关系形成颠覆性创新合法性动态演化驱动机制、市场选择机制,企业家战略行动推动更广泛利益相关者价值冲突与协同,推动社会建立广泛共识,形成颠覆性创新合法性动态演化扩散机制。因此,在颠覆性创新合法性动态演化也即颠覆性创新利益相关者价值冲突与协同演化进程中,颠覆性创新合法性与企业家战略行动有内在关联性,进而形成颠覆性创新合法性与企业家战略行动理论分析框架。

|

| 图 3 颠覆性创新合法性与企业家战略行动分析框架 |

有关颠覆性创新合法性与企业家战略行动的研究刚刚开启,理论深化尚有很大的空间,未来的深化研究方向包括:第一,颠覆性创新所面对的评价者类型多样,未来应进一步探索不同类型的评价者(消费者、投资者等)如何做出颠覆性创新合法性的价值判断。颠覆性创新所面临的利益相关者环境变得越来越复杂和多样化(Scherer等,2013),颠覆性创新合法性过程是社会行动者之间高度有争议的互动过程,受众的合法性判断标准不相似可能会产生摩擦与冲突(Kostova和Zaheer,1999),这就需要进一步多层面分析颠覆性创新合法性过程中的利益相关者价值判断。第二,颠覆性创新合法性是创新一致性与差异性内在冲突的外在表现。颠覆性创新战略取向的独特性,在于其创新合法性的制度资本化融合管理。未来应基于创新合法性理论内涵,形成颠覆性创新合法性制度资本化演化及其融合管理特点的理论认识,对颠覆性创新战略取向独特性给出合理理论解释。第三,颠覆性创新在不同社会情景下所引发的利益相关者价值冲突有所不同,未来应探究不同社会情境下的利益相关者价值冲突与协同,构建能够反映颠覆性创新利益相关者价值冲突特征的动态过程模型;揭示利益相关者价值冲突对于社会价值协同的意义,进行颠覆性创新利益相关者价值冲突协同管理分析,以发现颠覆性创新利益相关者价值协同规律。第四,进一步揭示企业家在颠覆性创新合法性进程中引发的价值冲突特点及其管理策略,研究企业家如何管理、引导利益相关者评价等,以揭示企业家、企业家精神在颠覆性创新合法性进程中的作用机制,发现企业家在颠覆性创新合法性演化进程中的独特作用。此外,可以进一步确立企业家精神特质评价指标与维度,探究能够反映企业家精神特质的战略行动与颠覆性创新利益相关者价值冲突互动关系,并进一步分析企业家价值观和信念对颠覆性创新利益相关者价值取向的引领作用。

| [1] | 刘云, Greg W G. 基于评价者视角的组织合法性研究: 合法性判断[J]. 外国经济与管理, 2017(5): 73–84, 114. |

| [2] | Binz C, Harris-Lovett S, Kiparsky M, et al. The thorny road to technology legitimation — institutional work for potable water reuse in California[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 103: 249–263. |

| [3] | Bitektine A, Haack P. The " macro” and the " micro” of legitimacy: Toward a multilevel theory of the legitimacy process[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(1): 49–75. |

| [4] | Bitektine A. Toward a theory of social judgments of organizations: The case of legitimacy, reputation, and status[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(1): 151–179. |

| [5] | Bunduchi R. Legitimacy-seeking mechanisms in product innovation: A qualitative study[J]. Journal of Product Innovation Management, 2017, 34(3): 315–342. |

| [6] | Geels F W, Verhees B. Cultural legitimacy and framing struggles in innovation journeys: A cultural-performative perspective and a case study of Dutch nuclear energy (1945-1986)[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2011, 78(6): 910–930. |

| [7] | Govindarajan V, Kopalle P K, Danneels E. The effects of mainstream and emerging customer orientations on radical and disruptive innovations[J]. Journal of Product Innovation Management, 2011, 28(S1): 121–132. |

| [8] | Hall J, Matos S V, Martin M J C. Innovation pathways at the Base of the Pyramid: Establishing technological legitimacy through social attributes[J]. Technovation, 2014, 34(5-6): 284–294. |

| [9] | Hall J K, Martin M J C. Disruptive technologies, stakeholders and the innovation value-added chain: A framework for evaluating radical technology development[J]. R&D Management, 2005, 35(3): 273–284. |

| [10] | Hynes N, Elwell A D. The role of inter-organizational networks in enabling or delaying disruptive innovation: A case study of mVoIP[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2016, 31(6): 722–731. |

| [11] | Jiao H, Zhao G Z. When will employees embrace managers’ technological innovations? The mediating effects of employees’ perceptions of fairness on their willingness to accept change and its legitimacy[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(4): 780–798. |

| [12] | Klenner P, Hüsig S, Dowling M. Ex-ante evaluation of disruptive susceptibility in established value networks—When are markets ready for disruptive innovations?[J]. Research Policy, 2013, 42(4): 914–927. |

| [13] | Lankoski L, Smith N C, van Wassenhove L. Stakeholder judgments of value[J]. Business Ethics Quarterly, 2016, 26(2): 227–256. |

| [14] | Mittlefehldt S. Seeing forests as fuel: How conflicting narratives have shaped woody biomass energy development in the United States since the 1970s[J]. Energy Research & Social Science, 2016, 14: 13–21. |

| [15] | Navis C, Glynn M A. Legitimate distinctiveness and the entrepreneurial identity: Influence on investor judgments of new venture plausibility[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(3): 479–499. |

| [16] | Osiyevskyy O, Dewald J. Explorative versus exploitative business model change: The cognitive antecedents of firm‐level responses to disruptive innovation[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2015, 9(1): 58–78. |

| [17] | Parry M E, Kawakami T. The encroachment speed of potentially disruptive innovations with indirect network externalities: The case of E-readers[J]. Journal of Product Innovation Management, 2017, 34(2): 141–158. |

| [18] | Pérez L, Dos Santos Paulino V, Cambra-Fierro J. Taking advantage of disruptive innovation through changes in value networks: Insights from the space industry[J]. Supply Chain Management: An International Journal, 2017, 22(2): 97–106. |

| [19] | Roy R. Role of relevant lead users of mainstream product in the emergence of disruptive innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129: 314–322. |

| [20] | Scherer A G, Palazzo G, Seidl D. Managing legitimacy in complex and heterogeneous environments: Sustainable development in a globalized world[J]. Journal of Management Studies, 2013, 50(2): 259–284. |

| [21] | Sood A, Tellis G J. Demystifying disruption: A new model for understanding and predicting disruptive technologies[J]. Marketing Science, 2011, 30(2): 339–354. |

| [22] | Tost L P. An integrative model of legitimacy judgments[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(4): 686–710. |

| [23] | Tripsas M, Gavetti G. Capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital imaging[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10-11): 1147–1161. |

| [24] | |

| [25] | Von Pechmann F, Midler C, Maniak R, et al. Managing systemic and disruptive innovation: Lessons from the Renault Zero Emission Initiative[J]. Industrial and Corporate Change, 2015, 24(3): 677–695. |

| [26] | Voronov M, de Clercq D, Hinings C R. Conformity and distinctiveness in a global institutional framework: The legitimation of Ontario fine wine[J]. Journal of Management Studies, 2013, 50(4): 607–645. |

| [27] | Wallin A. Building legitimacy for entrepreneurial innovations in health service ecosystem: An institutional approach[J]. What’s Ahead in Service Research? New Perspectives for Business and Society, 2016: 76–83. |

| [28] | Wan F, Williamson P J, Yin E D. Antecedents and implications of disruptive innovation: Evidence from China[J]. Technovation, 2015, 39-40: 94–104. |

| [29] | Wood D J. Measuring corporate social performance: A review[J]. International Journal of Management Reviews, 2010, 12(1): 50–84. |

| [30] | Yu D, Hang C C. A reflective review of disruptive innovation theory[J]. International Journal of Management Reviews, 2010, 12(4): 435–452. |

| [31] | Zhang W, White S. Overcoming the liability of newness: Entrepreneurial action and the emergence of China’s private solar photovoltaic firms[J]. Research Policy, 2016, 45(3): 604–617. |

| [32] | Zimmerman M A, Zeitz G J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(3): 414–431. |

,

,