2019第41卷第2期

2.华南理工大学 中国企业战略管理研究中心,广东 广州 510640

2.Research Center of Chinese Corporate Strategic Management of SCUT, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China

心理学研究表明,过度自信是人类个体普遍存在的一种现象。就管理者而言,其过度自信水平更为明显和突出。高层梯队理论认为,企业行为及其绩效是管理者特征、尤其是管理者心理特征的反映(Hambrick和Mason,1984)。因此,从管理者的心理特征(如过度自信)来理解企业行为及其绩效具有重要意义(Hambrick和Mason,1984;Reger和Huff,1993)。这不仅有助于夯实战略管理理论的心理学基础,推动战略管理理论的完善与发展(Powell等,2011),而且能为现实中企业的有限理性或非理性行为提供强有力的解释。

管理者过度自信研究虽有三十年之久,但还存在诸多局限性。例如,对管理者过度自信的内涵界定不清导致相关概念的混用、定义与度量之间缺乏一致性、测量方法之间缺乏聚合性、研究范式单一等等。上述不足不但制约了学者之间的交流与对话,更为重要的是,严重阻碍了对管理者过度自信现象的理解和相关知识的积累(Singh,2003;Suddaby,2010;Hill等,2012)。其实,已有不少国内学者针对管理者过度自信进行了概括和综述(江晓东,2005;江伟,2008;张敏等,2009;伍如昕和黄健柏,2010;胡国柳和刘向强,2011;王晋忠和张志毅,2013),积极推动了理论与实践的发展。然而,上述研究还存在如下两点有待完善之处:一是聚焦于某个较为狭窄的研究主题,如供应链协调、企业投资异化、企业融资行为等等,虽然能够分析得更为深入,但难以全面系统地呈现管理者过度自信研究的现状与前沿,也无法从整体上提出至关重要的未来研究方向。二是发表时间相对较早,最新的一篇文章发表于2013年,而近年来管理者过度自信相关文献增加迅猛,新结果新发现层出不穷。因此,综合考虑管理者过度自信这一研究主题的实践重要性、已有研究的局限性以及新常态下管理实践的动态性和复杂性,本文尝试对国内外管理者过度自信相关文献进行系统梳理,进而构建管理者过度自信研究的整合框架并提出未来的研究方向,期望能为相关研究与实践的发展做出重要贡献。

二、过度自信的内涵与类型准确并清晰界定概念的内涵并不容易,尤其当该概念起源于古老的神话故事、涉及多个学科或领域、存在多个内涵相似且外延交叉的概念时更是如此。再进一步,如果该概念还属于人类心理层面的特征,则更是难上加难。有鉴于此,本文首先追本溯源,简述过度自信的起源与发展。然后慎思细辨,介绍与过度自信紧密相关却又极易混肴的其他概念,在比较和辨析中整合归纳出管理者过度自信的定义。最后,由表及里,通过分析管理者过度自信的三种类型,进一步理解其丰富内涵。

(一)过度自信的内涵

1.过度自信的起源与发展。傲慢(hubris)是用来表述管理者过度自信现象的一个重要术语,来源于古老的希腊神话故事(Wiener,1973;Graves,1985)。虽然存在多个不同的故事版本(Picone等,2014),但其寓意却是相同的:傲慢将招致报应或惩罚,是失败和悲剧之源(Hayward和Hambrick,1997;Bollaert和Petit,2010)。大约在20世纪六七十年代,过度自信开始出现在心理学领域并逐渐得到学者们的密切关注,许多重要的研究成果相继出现,表明过度自信研究已经由原先的神话逐步走向科学。基于个体尤其是管理者过度自信的普遍性和重要性,其研究涉及的领域也由最初的心理学领域逐步扩展到其他学科与领域(Daniel等,1998;Hoelzl和Rustichini,2005)。时至今日,管理者过度自信已经成为心理学、金融学、经济学、管理学等领域重要的研究对象,得到了学者们的广泛关注。

2.过度自信的概念界定与辨析。20世纪60年代开始,过度自信这一术语在心理学领域得到了广泛应用(Skala,2008)。作为一种认知偏差,过度自信是指个体高估自身能力的倾向(Langer,1975;Malmendier和Tate,2008)。随着时间的推移,心理学领域过度自信研究不断深入与拓展(Skala,2008),但与此同时,研究定义的不一致以及研究结论之间的矛盾等问题也逐渐凸显。由于学科之间的差异,现有文献采用了不同的术语来表述管理者过度自信现象,其中应用最为广泛的术语包括傲慢和过度乐观。

(1)傲慢。目前,我们对于傲慢仍然缺乏精确的定义(Petit和Bollaert,2012),广为引用的定义则是来自Hayward和Hambrick(1997)借用《韦氏词典》的解释:“夸张的骄傲和自信,并会招致报应”,之后很多研究也采用了这一定义。Bollaert和Petit(2010)猜测,可能由于可操作化和可测量的精确定义的缺乏,学术界才会去寻找那些可操作化和可测量并且能够反映傲慢的概念,比如过度自信。这种猜测很可能是正确的,这是因为,首先,从语义上来看,过度的自信是傲慢与过度自信两个概念最大的共同点,均表示个体高估自身能力的倾向(Hill等,2012);其次,从解释机制来看,傲慢或过度自信引发企业特定行为的解释机制也是一致的;最后,就测量方法而言,傲慢的测量方法也是来源于过度自信。

(2)过度乐观。指的是高估绩优和低估绩劣的可能性(Heaton,2002),或者是对企业未来业绩的高估(Lin等,2005)。实际上,过度乐观和过度自信均指对企业未来绩效的高估。然而,Hilary等(2016)认为两者虽然紧密相关但属于不同的认知偏差,指出过度乐观是一种对未来结果在分布“均值”方面的向上预测偏差,而过度自信则是在分布“精度”方面的向上预测偏差。显然,Hilary是狭隘地将过度精确等同于过度自信了。Malmendier和Tate(2005)指出,过度自信包括优于平均效应和“狭窄的置信区间”(即过度精确)(Kidd,1970;Larwood和Whittaker,1977;Moore,1977)。除了在名义上具有一致性外,过度乐观和过度自信在实际测量上也具有一致性。许多研究对过度乐观的测量正是借用了过度自信的测量方法或指标(Campbell等,2011)。

综合以上分析可知,过度自信是傲慢的具体化,过度乐观则是过度自信的表现形式之一。无论是傲慢,还是过度自信或过度乐观,描述的均为同一现象或者现象的同一方面。为了避免对同一现象采用不同的术语而阻碍学术对话和知识积累(Suddaby,2010),同时遵循Hill等(2012)的号召和做法,本文运用过度自信这一术语来统括过度乐观和傲慢,并将其定义为:由于个性特征和外部刺激因素共同导致的个体主观认识与客观实际之间的一种向上认知偏差,主要表现为过高估计、过度精确和过高定位。

(二)过度自信的类型

目前,Moore和Healy(2008)对于过度自信的分类获得了学术界的广泛认同。根据其观点,管理者过度自信可分为过高估计、过度精确和过高定位三种类型。

1.过高估计。过高估计是指个体高估自身实际能力、表现、控制水平和成功几率。“过高”是指自己的估计结果高于或优于实际结果,“估计”的是自己而不是他人的结果,更不是自己与他人之间的差距。过高估计将令管理者造成“满载而归”的认知偏差。当人们过高估计自己对事件的控制水平时便出现了控制幻觉(Langer,1975;Presson和Benassi,1996)。目前,过度自信相关实证研究比较多地聚焦于过高估计这一类型,例如Malmendier和Tate(2008)的研究。

2.过度精确。过度精确是指个体对于自己估计结果的准确性或精确性具有极高的确定性。过度精确是对自己估计结果发生的可能性和实际结果发生的可能性之间的比较,通常是前者的区间包含于后者的区间,也就是设定的区间太窄。过度精确会使管理者产生“胸有成竹”的认知偏差。同心理学中的错误校准(miscalibration)一样,过度精确也指对信息精确性的过度自信。Ben-David等(2007)的研究为此提供了最佳诠释。

3.过高定位(Larrick等,2007)。过高定位是指个体认为自己的行为表现要好于其参照对象,即我们所熟知的“优于平均效应”(Svenson,1981;Taylor和Brown,1988)。过高定位是个体对自己在某一特定行为方面表现的估计结果与自己对他人在同样行为方面表现的估计结果之间进行比较,认为自己优于参照对象。过高定位会让管理者形成“舍我其谁”的认知偏差。目前,管理学中对过高估计的研究非常少,Malmendier和Tate(2005)的研究是难得的重要成果。

综上,过度自信的三种类型互不相同、各有所指,但又紧密联系,既可独立又可共同发挥作用。然而,许多研究对过度自信不同类型之间的联系与区别不甚明了,致使管理者过度自信研究仍存在诸多问题。首先,将不同类型的过度自信统一对待而不加区分。从而导致了相关研究结论的矛盾(Chen等,2015)。其次,不明了不同类型过度自信的适用情境。过高估计在面临艰难任务时最明显,过高定位则在面对容易任务时最突出,而过度精确在评估结果正确的可能性有多大时表现得最明显(Meikle等,2016)。最后,将过高估计和过度精确混为一谈,从而无法区分它们的独立影响。事实上,过高估计与过度精确之间存在显著的负相关关系(Moore和Healy,2008)。

因此,为使研究结论更为可靠,我们呼吁未来学者应该区分过度自信的不同类型及其关系和适用情境。虽然难度很大,但并非不可克服。已有研究提供了两种可资借鉴的方法,一是直截了当地指明研究中关注的过度自信类型。这是主要依靠作者对具体研究问题和不同类型适用情境的充分了解而做出的判断,并要求全文的解释逻辑和测量方法与过度自信类型一脉相承。Tang等(2015)的研究就是如此。二是直接测量过度自信的三种类型。运用来自心理学的实验法做出判断,Cain等(2015)的研究可谓这一方法的典范。

三、管理者过度自信的测量一直以来,准确地度量管理者过度自信都是一大难题。难处有二,一是过度自信作为一种心理层面的特征,其本身难以直接观察;二是过度自信究竟是一种固定的还是变化的特征,现有研究莫衷一是。虽然困难如此之大,但是相关研究者似乎也表现出过度自信的倾向,迎难而上,开发或改进了不下十种测量方法。通过系统梳理,本文将其归纳为反映性、构成性、过程性及其他四种类型,并阐释了各个类型中不同测量方法背后的度量逻辑和具体测量方法,同时简要评述了各种测量方法的优劣势。此外,还针对国内学者选择恰当的测量方法提供了建议。

(一)观其言察其行:反映性测量

管理者过度自信是一种心理特征,尽管无法直接观察,但可以通过言语和行为反映出来。按照这种逻辑来衡量管理者过度自信的方法就是反映性测量方法,具体包括言语反映和行为反映两个子类。

1.言语反映类。又可进一步分为“他说”和“自说”。“他说”指社会新闻媒体对管理者的描述和评价。如Malmendier和Tate(2005)就通过手工统计样本期间主流媒体发布的有关特定CEO的含有自信词汇、乐观词汇、谨慎词汇和不自信词汇四种词汇类型的文章数量,如果某位CEO常常被上述主流媒体运用自信、乐观或谨慎词汇予以描述,则认为该CEO为过度自信,否则为不过度自信。后来,Hribar和Yang(2016)在此基础之上进行了改良,与Malmendier和Tate(2005)相似,作者分别统计了四类词汇的文章数量,然后使用含有前两类词汇文章数量与含有后两类词汇文章数量之差除以有关CEO的所有文章数量,其取值区间为[–1,1]。如此一来,二分变量转变为连续变量。综观已有研究,这种测量方法对过度自信的测量发挥着“配角”的作用。

“自说”指的是管理者在不同场合、平台对企业特定行为的评价。演讲是行为表达的一种形式,它反映个人最重要且一致的个性特征(Chatterjee和Hambrick,2007)。Liu等(2009)认为基于媒体和股权的测量方法存在“一刀切”的问题,以致忽视了不同行为本身和管理者对待不同行为过度自信程度的差异,因而也就缺乏“针对性”,基于此,作者以CEO对并购的相关演讲词和陈述作为分析文本,使用文本分析软件对过度自信进行测量。除了演讲之外,部分研究也借助推文来测量过度自信(Lee,2017)。

2.行为反映类。可分为预测行为和事实行为。前者指管理者对未来事项或绩效的提前估计,如盈利预测。过度自信的管理者会高估企业的预期绩效,据此Lin等(2005)采用企业的盈利预测偏差来衡量管理者过度自信。然而,这一方法也得到了不少学者的批判,认为其与我国实际情况不符(周杰和薛有志,2011;王铁男等,2017),我国企业的大多数业绩预告日期与实际业绩披露日期十分接近,因而两者披露的业绩基本相近(饶育蕾和王建新,2010)。周杰和薛有志(2011)认为,由于我国企业在披露经营状况时,更多的是预测销售收入水平而不是净利润,因而使用预测销售收入作为预测性盈利水平的替代指标更为合适。

事实行为指的是管理者已经付诸实践的行为。过度自信的管理者与非过度自信的管理者对待同一事物会表现出明显的差异。现有研究主要关注如下三类行为:(1)基于期权的行为(Malmendier和Tate,2005,2008)。这种测量方法背后的逻辑是过度自信管理者会高估企业未来的绩效,因而,其会采取延期行权、长期持有股票或者增持公司股票三种行为来扩大自己的利益。当管理者采取这三种行为则可在一定程度上反映其为过度自信。(2)企业投资行为。由于过度自信的管理者倾向于高估企业投资项目的收益,从而导致其过度投资(Malmendier和Tate,2005)。基于此,Campbell等(2011)认为企业的投资行为可能包含管理者过度自信的信息,当企业处于连续两年调整的行业投资率排名前(后)20%的位置时,就认为管理者高(低)过度自信。(3)并购频率。基于Malmendier和Tate(2008)有关过度自信管理者会实施更多并购行为的研究结论,Doukas和Petmezas(2007)认为并购频率可以有效反映管理者过度自信的特质,作者将3年内实施至少5起并购的管理者归为过度自信管理者。

(二)探其因:构成性测量

这种方法主要是从过度自信的成因来事前推定管理者的过度自信,测量的维度主要包括企业近期绩效、媒体对CEO的称赞和CEO自我重要感三个方面(Hayward和Hambrick,1997)。(1)企业近期绩效。企业近期绩效越好,管理者就越有可能过度自信。Hayward和Hambrick(1997)使用股票价格未受影响之日前12个月的股东回报来测量,股东回报为股价增加值和股息收益之和除以股票初始价格计算而来。Chen等(2015)也采用了这一测量方法。总体而言,这一方法并未得到学术界的广泛追随。(2)媒体对CEO的称赞。通过对高影响力的报纸中文章对特定CEO的评论进行打分,分数越高表明媒体对CEO的评价也越高。也许是由于这种方法的工作量较大或其他替代性选择较多,目前国内相关研究并未采用这一指标。(3)CEO自我重要感。可使用CEO相对薪酬这一代理指标来测量,即CEO现金补偿与第二高薪管理者的现金补偿之比。由于数据的限制,国内研究通常是采用薪酬最高的前三名高管薪酬之和与所有高管薪酬之和的比值来测量(姜付秀等,2009;易靖韬等,2015)。梁上坤(2015)还使用整个管理层的平均薪酬与普通员工平均薪酬之比来测量。

在此需要指出的是,构成性测量方法中媒体对CEO的称赞与反映性测量方法中媒体对管理者的描述和评价两种测量方法有实质性的区别,一是前者作为构成性测量方法的潜在假设是管理者能够意识到并对其过度自信水平和后续行为结果产生影响,而后者作为反映性测量方法则不会产生影响(Chen等,2015)。二是两者的具体测量方法也有明显不同,虽然数据来源均为主流媒体的报道,但前者是通过文章中的相关词汇数量或比例来测量,而后者则主要是通过人工的主观判断进行总体打分而定。

(三)入其中:过程性测量

相较于构成性方法和反映性方法分别从“前因”与“后果”角度来测量,过程性方法则是从“过程”角度来测量管理者过度自信,因而也就更为直接、真实和动态。通常采取的方法主要有实验法和调查法。实验法是心理学中测量过度自信的主流方法,然而,由于学科之间的差异以及实验本身的设计难度,管理学、会计学、金融学中的研究很少采用。样本文献中使用这一方法的仅有7篇(Camerer和Lovallo,1999;Dittrich等,2005;Bogan和Just,2009;Libby和Rennekamp,2012;Cain等,2015;Peon等,2016;Pikulina等,2017)。考虑到实验设计本身较为复杂和极具多样性,同时受版面限制,本文在此不详细介绍,建议有意深入了解的读者可阅读Libby和Rennekamp(2012)、Cain等(2015)的研究。此外,部分学者也尝试运用调查法来测量管理者的过度自信(Li和Tang,2010;Libby和Rennekamp,2012)。

(四)顾其周:其他测量

还有一些国内学者创新地采用国家统计局公布的宏观景气指数(包括企业景气指数和企业家信心指数)来衡量管理者过度自信(余明桂等,2006;傅强和方文俊,2008;梁上坤,2015)。这一测量方法背后的度量逻辑也许是将“过度自信管理者倾向于高估企业未来的绩效”这一特点想当然地从企业层面延伸到行业层面。因此,不少学者对这一测量方法的有效性表示了质疑(饶育蕾和王建新,2010;周杰和薛有志,2011)。周杰和薛有志(2011)认为这一方法存在两个缺陷:一是跨层测量,有效性低。用行业层面的数据来反映管理者个体的过度自信程度,有效性值得商榷。二是缺乏比较,难以判断。管理者是否过度自信,应该将预期值与实际值比较后才能定夺。

总体而言,测量方法的多样性虽然有助于增强稳健性和克服单一方法固有的局限性,但也产生了不少的问题。首先,研究者的自我服务倾向。如基于数据可获得性与结果显著性来选择测量方法,而不是根据具体研究问题的需要来客观、准确地选择测量方法,即从心而非从优。其次,这些方法确实是在测量管理者过度自信吗?例如,CEO相对薪酬可用于测量管理者过度自信,它同时还是自恋和贪婪的测量指标之一,难道管理者过度自信与自恋、贪婪具有相同的内涵与外延?Hill等(2014)比较和分析了管理者过度自信的七种测量方法,发现这些测量方法并没有表现出足够的聚合性(convergence),表明这七种测量方法并非在测量同一概念,即名不副实。最后,测量方法的情境性问题。许多的研究直接搬用国外的测量方法,而不加考虑我国在文化和制度上与西方国家的显著差异,即入乡而不随俗。

对于国内学者在未来研究中的测量方法的选择,本文作者提出如下建议:第一,自信(或过度自信)地积极运用过程性测量方法。虽然相对于其他方法,其难度最大,但这一难度正在逐渐降低,国内学者可以借鉴已有研究进一步探索和发展。第二,综合使用多种测量方法,捕捉过度自信的不同方面,提高准确度和稳健性。第三,建议将宏观景气指数作为测量过度自信的辅助性测量方法,与其他测量方法同时使用或作为稳健性检验方法。

四、管理者过度自信的影响因素现有研究并未对管理者过度自信的前因给予足够的重视(Bollaert和Petit,2010),而是将更多的注意力集中于管理者过度自信的后果——引发的企业行为及其绩效(So等,2014)。这种“头重脚轻”的严重不对称情况显然构成了管理者过度自信研究向着纵深与长远发展的巨大障碍。综观为数不多的相关文献,学者们主要是从个体层面、组织层面和环境层面揭示了管理者过度自信的影响因素。

(一)个体层面

管理者过度自信在个体层面的影响因素,主要集中于管理者的人口统计学特征方面,如性别(Lundeberg等,1994;Biais等,2005;Dahlbom等,2011)、学历(Bhandari和Deaves,2006)、经历(Kroll等,2000)、任期(饶育蕾和贾文静,2011)、年龄等。Forbes(2005)的研究表明,年轻的创始人型管理者比年长的创始人型管理者更过度自信,新创企业的创始人型管理者会比非创始人型管理者更过度自信。与此类似,Lee等(2017)发现企业创始人CEO比职业CEO更过度自信。还有部分研究关注个体心理特征方面的影响因素,如自恋(Kroll等,2000;Finkelstein等,2009)。

(二)组织层面

组织层面的特征在一定程度上为管理者过度自信的成长与膨胀提供了“温床”。首先,权力是管理者过度自信得以产生的先决条件。当管理者权力巨大或者权力缺乏制约时,管理者就更倾向于过度自信。如两职兼任(饶育蕾和贾文静,2011)、高权力感经历(Fast等,2012)。其次,当企业取得成功时,管理者倾向于将组织的成功归因于自身的能力,从而产生过度自信(Hayward和Hambrick,1997;Doukas和Petmezas,2007)。最后,外部监督在一定程度上也影响了管理者过度自信。Forbes(2005)发现,由于外部投资者的监督以及对管理者的问责,那些拥有外部股权融资的企业创始人型管理者的过度自信程度会低于没有外部股权融资的企业创始人型管理者。此外,Forbes(2005)还发现组织决策的综合性水平越高,企业管理者越过度自信。

(三)环境层面

社会情境通过提供刺激物而深深地影响和塑造嵌入在其中的个体的思想和行为(Bandura,1977;Salancik和Pfeffer,1978)。因此,企业所处外部环境对于管理者的心理偏差必然具有影响(Hambrick和Mason,1984)。Li和Tang(2013)基于中美两国的数据发现,以集体主义价值取向为主的中国情境相较于以个体主义价值取向为主的美国情境,对管理者过度自信的影响更强。另外,外部媒体对管理者的赞扬可令其得意忘形,从而产生过度自信(Hayward和Hambrick,1997)。企业所处的竞争环境对管理者过度自信同样有着重要的影响,Yu(2014)发现产品市场竞争程度与管理者过度自信之间的关系并非简单的线性关系,而是倒U形关系。

五、管理者过度自信驱动的企业行为及作用机制已有研究对管理者过度自信影响的企业行为进行了广泛并深入的探索。考虑到版面限制,本文大致按照被学者关注的先后顺序有选择性地讨论了管理者过度自信影响的五大企业行为。在此基础上,进一步总结和归纳了管理者过度自信影响企业行为背后的作用机制。

(一)管理者过度自信驱动的五大企业行为

1.企业并购行为。现有研究者在探讨管理者过度自信与企业并购关系时主要集中在以下四个方面:(1)管理者过度自信和并购溢价。Roll(1986)首次从管理者过度自信的视角来研究企业并购溢价,提出了著名的“过度自信假说”:过度自信的管理者会高估并购项目的协同效应、低估并购的潜在风险从而出现评估偏差,最终导致溢价收购。十年之后,Hayward和Hambrick(1997)首次提出了过度自信的测量方法,并实证验证了“过度自信假说”。(2)管理者过度自信和并购概率。管理者的过度自信不仅会导致企业并购溢价,还会增加企业的并购可能性。Brown和Sarma(2007)认为管理者过度自信与企业的并购活动具有正相关关系。Malmendier和Tate(2008)进一步发现,相较于非过度自信的CEO,过度自信的CEO进行并购的可能性要高65%,而这个可能性在主并企业属于多元化和无需外部融资时更大。(3)管理者过度自信和连续并购。Malmendier和Tate(2005)发现CEO的过度自信与企业并购频率正相关。现有很多研究成果表明管理者过度自信引发的连续并购的绩效会随着次数的增加而下降(Doukas和Petmezas,2007;Billett和Qian,2008)。但这些研究在考虑过度自信管理者的学习能力后结论又有显著差异(Aktas等,2009)。(4)管理者过度自信与并购类型。宋淑琴和代淑江(2015)发现,在相关并购中,管理者过度自信能够显著提高并购绩效;在非相关并购中,管理者过度自信则显著降低了并购绩效。

2.企业投融资行为。企业投融资一直以来都是财务领域非常关注和重视的议题之一。在企业投资决策方面,不同于传统的研究主要从代理理论(Jensen和Meckling,1976;Jensen,1986)和信息不对称理论(Myers和Majluf,1984)来解释企业的投资行为(Malmendier和Tate,2005;王霞等,2008),Heaton(2002)从非理性或有限理性的视角首次将管理者过度自信视为企业投资扭曲行为的第三种解释。此后,企业投资扭曲的过度自信假说得到了许多经验研究的证实,但却因研究情境的不同而表现出差异(Lin等,2005;Huang等,2011)。

在企业融资决策方面,Hackbarth(2008)认为,管理者特质是企业资本结构的重要解释因素,相较于没有认知偏见的管理者而言,具有成长感知偏见和风险感知偏见的管理者将会选择更高的债务水平和更频繁地发行新债。Oliver(2005)的研究为这一观点提供了支持。Malmendier等(2011)进一步研究发现,过度自信的管理者更少地选择股权融资,更多地选择债务融资,因为其认为企业价值被市场低估,外部融资特别是股权融资被定价过高。除了融资结构,过度自信的管理者在融资期限上也表现出明显的不同,即倾向于选择短期债务融资而不是长期债务融资(余明桂等,2006;Landier和Thesmar,2009;Huang等,2016)。

3.企业多元化行为。在战略管理领域,企业多元化与绩效之间的关系可谓是经典话题。究竟是多元化折价还是多元化溢价,至今尚无定论。Andreou等(2011)尝试从管理者过度自信的角度来解释企业的多元化和多元化折价,研究发现过度自信的管理者由于“控制幻觉”(Langer,1975)和“困难效应”(Griffin和Tversky,1992)会更多地实施多元化,进而高估外生噪音信号的准确性(Gervais等,2011)、高估企业成功的可能性(Heaton,2002;Malmendier和Tate,2008)和低估未来现金流的风险性(Hackbarth,2008),最终导致多元化折价现象。国内学者周杰和薛有志(2011)得到了相似的结论。王山慧等(2015)进一步发现这种正相关关系会受到企业自由现金流的正向调节。

4.企业创新行为。大量研究认为,企业创新深受管理者特征的影响(Miller和Toulouse,1986;Young等,2001;Makri等,2006)。Galasso和Simcoe(2011)首次探讨了管理者过度自信和企业创新的关系,基于美国1980—1994年间290家企业627位CEO的面板数据表明:过度自信的管理者和企业创新产出(专利数量、专利引用数)之间具有正相关关系,这种关系在竞争性行业表现得更为突出。原因在于过度自信的CEO会低估企业创新的失败几率,同时为了证明自身的能力而愿意“迎难而上”。Hirshleifer等(2012)、易靖韬等(2015)也得到了相似的结论,但仅适用于创新性行业,因为这些行业具有良好的冒险机会。管理者过度自信带来的创新产出增加对企业而言是不是好事呢?现有学者对此表现出相反的观点,Hall等(2005)认为,通常而言专利引用数与企业市场价值具有正相关关系。但Goel和Thakor(2008)却认为过度自信管理者过多的研发投入其实是过度投资的一种表现,最终会抵消企业价值。那么,过度自信管理者的创新活动究竟是价值创造还是价值摧毁?Chen等(2014)与Tang等(2015)相继对这一问题进行了实证研究,有趣的是,同样得到了相反的结论。最近的一项研究也许为上述矛盾提供了新的原因,那就是创新类型的差异。Wong等(2017)发现,过度自信的管理者面对双元创新时,往往会表现出非此即彼的特点,从而产生或放大创新双元之间的失衡,最终导致糟糕的企业绩效。

5.企业社会责任。近年来,企业社会责任获得了较大的关注。Godfrey(2005)认为,企业社会责任包括企业社会责任活动(做好事)和企业非社会责任活动(做坏事)两个方面,管理者过度自信对这两个方面的影响是有所差异的。在企业社会责任活动方面,Tang等(2015)基于美国样本发现,过度自信的管理者会减少社会责任活动。然而,李思飞等(2015)基于我国私营企业的调查数据,却发现管理者过度自信和企业社会责任活动之间并非负相关,而是正相关关系。在企业非社会责任活动方面,Tang等(2015)发现,过度自信管理者与企业非社会责任活动之间存在正相关关系。财务造假是企业非社会责任活动的主要表现形式之一,也是理论界和实践界非常关注的议题之一。Schrand和Zechman(2012)发现,过度自信的管理者可能表现出乐观偏见,从而更有可能走上财务舞弊这条不归路。该结论也得到了Cormier等(2016)的支持。

(二)管理者过度自信驱动企业行为的作用机制

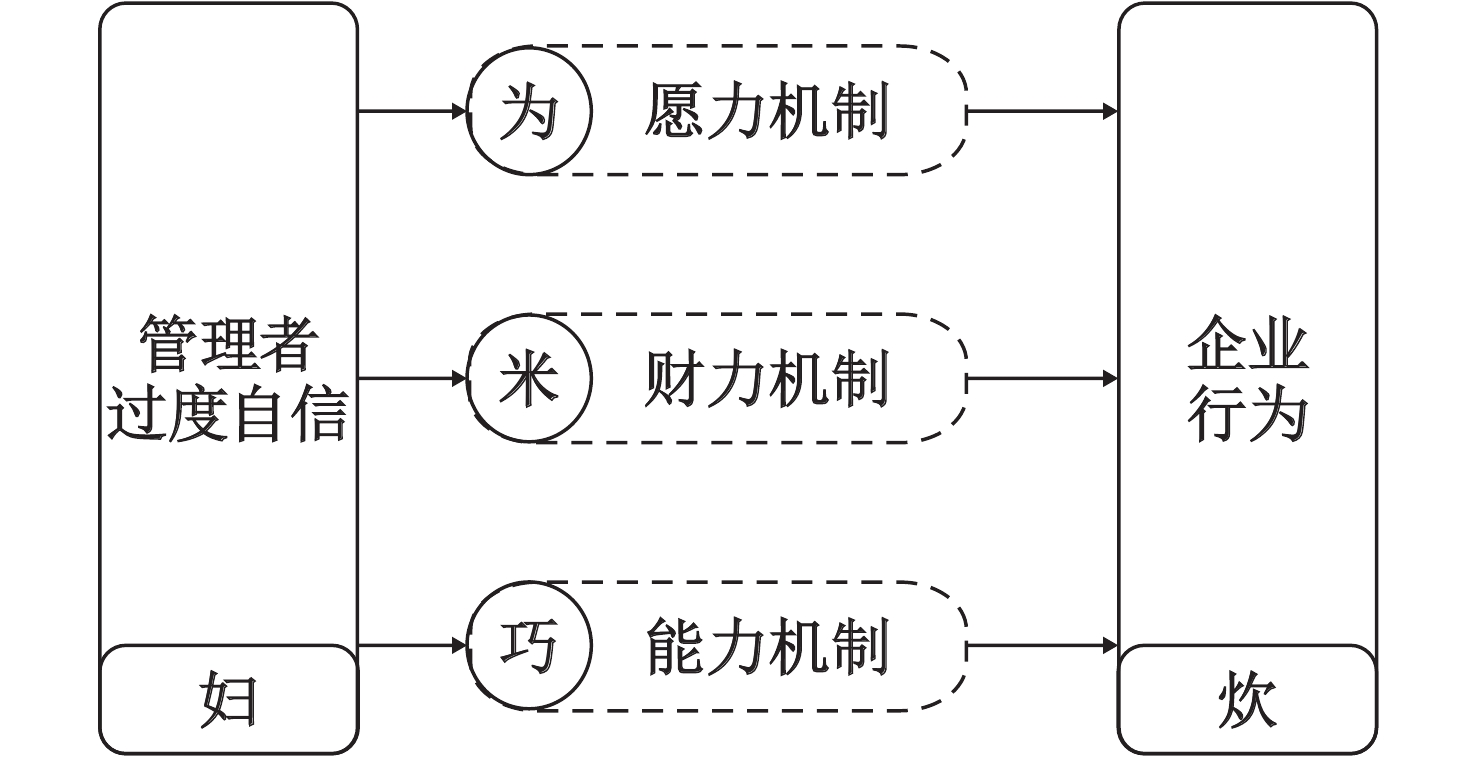

本文作者通过逐篇阅读样本文献中实证论文的研究假设部分,对其背后的解释逻辑进行深度凝练,总结归纳了管理者过度自信驱动企业行为的三个作用机制:愿力机制、财力机制和能力机制。借用中国古老谚语“巧妇难为无米之炊”来详细解释每一种机制并提供相应的案例(文献)。“巧妇难为无米之炊”这一谚语中包含五个关键字,“妇”点明了行为主体,“炊”表示行为结果,从行为主体到行为结果的产生并非水到渠成,其间还需“为”之背后的愿力、“米”代表的财力和“巧”用的能力这些必要条件,而过度自信则使得管理者感知到的愿力、财力和能力超过其实际水平,从而加速行为的产生。图1展示了管理者过度自信影响企业行为的作用机制。

|

| 图 1 管理者过度自信与企业行为之间的作用机制 |

1.愿力机制。作为一种营利性组织,企业行为多是建立在盈利的经济目标之上,因而特定行为的预期收益及其潜在的风险是必须考虑的因素。预期盈利的有无和高低决定了企业或管理者实施某一行为意愿的强弱。不少研究表明,过度自信的管理者常常会高估企业或者项目的预期收益,低估其风险(Kidd,1970;Larwood和Whittaker,1977)和不确定性(Kahneman和Lovallo,1993),以及失败的可能性(Galasso和Simcoe,2011)。过度自信管理者在错误感知到的高收益和低风险的驱使和诱惑下,从而增强其实施特定行为的意愿。例如,在一项田野调查中,Simon和Houghton(2003)发现管理者过度自信与引入产品的风险程度显著相关,原因正是过度自信的管理者确信引入的风险产品能够取得成功。由上可知,正是过度自信管理者对行为或项目潜在收益与风险的“错误校准”,让其认为该行为或项目“值得做”,从而强化了其实施意愿,进而导致行为的产生。

2.财力机制。毋庸置疑,企业资源状况对于企业行为的开展至关重要。资源丰富,则多财善贾,资源贫乏,则无计营生,甚至已有的实施意愿也将会消逝。已有研究认为过度自信的管理者会低估项目的资源需求和/或高估企业的资源禀赋(Shane和Stuart,2002;Li和Tang,2010)。现有研究主要是从两个方面来阐述财力机制在管理者过度自信和企业行为之间的重要作用,一是直接影响,即过度自信管理者对企业资源状况的感知直接影响企业行为。二是间接影响,即过度自信管理者对企业资源状况的感知会影响其实施特定行为的意愿,进而作用于企业行为。综合而言,当过度自信的管理者高估企业的资源状况,在面对特定的行为时,其会认为自己“做得到”,从而推动行为的发展。

3.能力机制。“有心”但“无力”终是空想,有“长袖”但不“善舞”,最终很有可能会落得个赔了夫人又折兵的下场。已有研究认为,过度自信的管理者会高估自己的能力,特别是问题解决能力(Camerer和Lovallo,1999;Hayward等,2006)。过度自信管理者对自身能力的高估主要表现在控制幻觉和优于平均效应两个方面,前者是一种绝对能力感知,而后者则是相对能力感知,两者在不同的情形或任务下表现出显著的差异。例如,在论证管理者过度自信对公司避税的积极影响时,Kubick和Lockhart(2017)认为,过度自信的管理者相信自己能很好地控制他们的决策结果,如拥有强大的能力去选择和激励最佳税务筹划者,或者企业能够识别和执行有价值的税务筹划机会。而在另外一项研究中,Cain等(2015)就发现进入不同的市场是由相对于他人的能力感知驱动,并非对自己绝对能力的感知所驱动。因此,当过度自信的管理者高估自己的能力时,其会认为自己有能力“做得好”,进一步推动行为的发展。

虽然本文总结归纳了过度自信影响企业行为的三个作用机制,能够为后来研究者提供一个良好的参考,但需要注意的是不可机械地实施拿来主义、搬来即用。有两点值得提前深入考虑,一是明确管理者过度自信的类型。三个作用机制与管理者过度自信的三种类型密切相关,因而各个机制之间也存在着依赖或者抑制的关系。二是洞悉特定企业行为的属性。三个作用机制并不同时出现,哪一个或多个机制占主导最终取决于特定企业行为的属性。

六、管理者过度自信与企业行为的调节因素近年来,对于管理者过度自信与企业战略行为及绩效之间关系的研究,已经从原来主要关注主效应,逐步转移到调节效应的研究,研究者越来越关注影响管理者过度自信与企业战略行为及绩效之间关系的独特情境。概括而言,这些调节因素广泛涉及企业外部环境、公司治理机制、组织资源禀赋和组织特征。

(一)企业外部环境

企业所嵌入的外部环境影响了管理者的自由裁量权,进而影响到管理者过度自信与企业战略决策行为之间的关系(Finkelstein和Hambrick,1990;Haleblian和Finikelstein,1993;Hambrick,2007)。已有的研究主要集中于市场环境层面的因素,如市场包容性、动态性、竞争性、复杂性和不稳定性等的调节作用(Li和Tang,2010;Tang等,2015;Engelen等,2015;Hmieleski和Baron,2009)。例如,Tang等(2015)发现市场不稳定性和市场竞争强度的增加,管理者过度自信与企业社会(非)责任行为之间的(正)负相关关系会得到弱化。除此之外,少部分国际化相关研究还会关注母国与东道国之间的制度和文化因素(Lai等,2017)。

(二)公司治理机制

有效的公司治理机制对于缓解代理问题和管理者的认知偏差具有积极的作用。然而,管理者过度自信的相关文献却对其不够重视甚至可以说是忽视(Picone等,2014)。Malmendier和Tate(2008)提出,如果独立董事能够发挥积极的作用,管理者过度自信的负面作用也许能够减轻。5年后,Kolasinski和Li(2013)证实了这一想法,研究发现强大而独立的董事会能够约束过度自信管理者的并购行为,避免无心之过。此后,研究进一步探索了其他治理机制因素,包括机构投资者的不同类型(Wong等,2017)、机构投资者之间的意见分歧(Kim等,2016)、CEO权力和董事会警惕性(Park等,2015)。当然,也有学者认为已有研究高估了公司治理机制的积极作用(Ahmed和Duellman,2013;Cormier等,2016)。

(三)组织资源禀赋和组织特征

企业资源是企业能够设计和实施相关战略的力量(Porter,1981;Barney,1991)。企业资源在数量上的多寡和质量上的异质性将对企业战略决策的制定、实施产生重要的影响,既有消极的也有积极的影响(Barney,1986;Barney,1991)。现有研究发现在企业拥有丰富的无形资源(Li和Tang,2010)、冗余资源(Tang等,2015)、现金流(姜付秀等,2009)时,管理者过度自信的作用力会更强。充裕的企业资源会让过度自信的管理者“财大气粗”,相比之下,在企业资源约束时,过度自信的管理者则会陷入“难为无米之炊”的境地,最终偃旗息鼓。易靖韬等(2015)就发现,相比非负债企业,负债企业中管理者过度自信不利于企业创新绩效的提高。

组织特征同样也是管理者决策过程与战略选择的重要影响因素。已有的研究主要是关注企业年龄、规模、行业和产权性质等组织层面上的因素。虽然这些特征看似企业“表层”特征,但却是企业内部深层结构与企业文化的反映,并且润物细无声般地影响着管理者的决策逻辑。如企业年龄和规模就是组织惰性的重要影响因素(Finkelstein和Hambrick,1990),企业年龄和规模越大,组织惰性也越大,进一步也会约束管理者的自由裁量权,因此,企业年龄和规模会弱化管理者过度自信与企业风险承担之间的正相关关系(Li和Tang,2010)。

七、总结与未来研究展望(一)现有研究总结

1.现有研究的不足之处。通过以上分析可知,已有的管理者过度自信研究尚存在如下五个方面的不足之处:第一,缺乏一个统一的术语和精确的定义,各行其是;第二,不分过度自信的三种类型和不明三种类型之间的内在联系,不明就里;第三,度量方法多样且相互之间缺乏聚合性,度量方法与定义之间缺乏一致性,貌合神离;第四,对管理者过度自信的影响因素探索不足,对各个因素的变化发展缺乏讨论,刻舟求剑;第五,局限于管理者过度自信引发的消极行为和消极后果,对积极行为和积极后果关注不够,剑走偏锋。

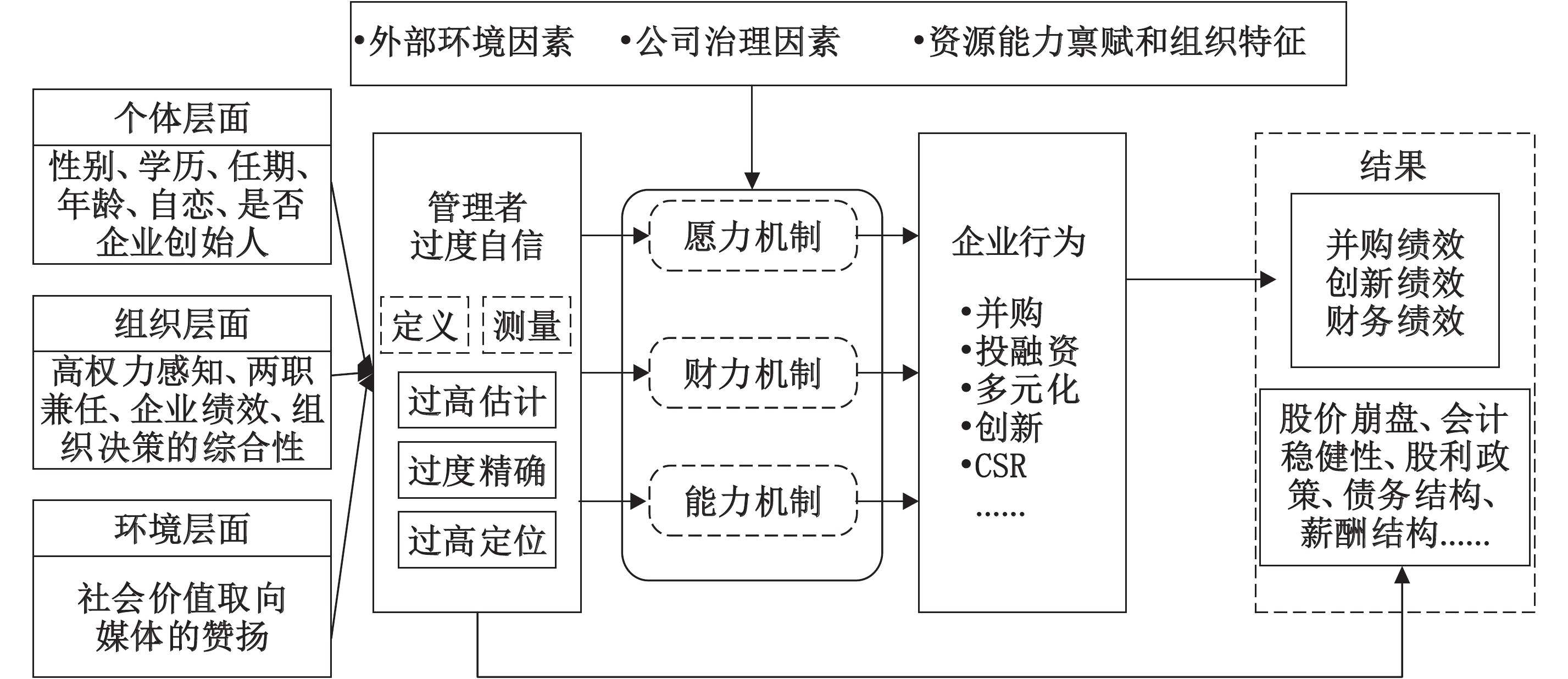

2.管理者过度自信研究的整合框架。通过对过去三十年战略管理、公司金融等领域有关管理者过度自信文献的系统梳理,本文构建了包括管理者过度自信的影响因素、调节因素和作用行为及其绩效的整合框架(见图2),以期为后来研究者提供一个清晰的逻辑思维脉络图。

|

| 图 2 管理者过度自信研究整合框架 |

(二)未来研究展望

必须承认,已有研究取得了非常丰富且极具价值的硕果,为后续研究奠定了坚实的基础。当然,其不足之处也成为了今后的研究方向。立足上述整合框架中的四大板块,本文提出了如下七点研究展望,以期为未来研究提供有益的启示。

1.区分和明确管理者过度自信的三种类型及其相互关系,积极探索和比较不同类型的影响效应。建议未来相关研究在深刻理解过度自信的不同类型、不同类型的适用情境和各类型间相互关系的基础上,能够开篇言明其研究的过度自信类型,切忌等同、整体对待以及模糊处理。基于此,探索和比较过度自信的不同类型对企业行为或结果的不同影响将会成为一个极具价值和意义的研究方向,其不仅能够进一步深化管理者过度自信的作用过程,同时还可在一定程度上减少已有研究结论之间的矛盾。

2.积极运用直接测量方法和案例研究方法,提高测量方法与概念定义的一致性和把握管理者过度自信的动态性。过度自信作为一种无法直接观察的心理特征,通过“间接”的方法去“反映”它,难免会存在“噪音”和“误差”,从而导致测量结果“失真”。基于此,建议未来研究积极运用实验法或调研法等直接测量方法来测量管理者过度自信。此外,有学者认为管理者过度自信并非是持久不变的,其会随情境的变化而变化,过程导向的案例研究方法能够准确获取管理者过度自信的深层结构、动态过程以及作用机制,这一优势无疑是定量研究无法比拟的。陈建勋等(2017)的研究可被认为是案例研究方法与过度自信研究的最佳典范。我们呼吁未来研究者能够充分运用案例研究方法开展管理者过度自信研究。

3.结合管理者的其他心理特征,共同探讨对企业战略行为与绩效的影响。认知极具复杂性和动态性,管理者的认知可能更甚。要彻底明晰企业战略行为背后的认知,仅仅从过度自信这一心理特征入手,似有管中窥豹之嫌。过度自信并非孤立地存在于管理者之中,其还会与其他的心理特征,如自恋、贪婪还有情绪相互影响和共同作用于管理者的决策制定,综合考虑这些方面之后的管理者才更逼真和更接地气,而在此基础上得出的研究结论才会更有说服力和更具实践性。目前,这方面的研究仍然很少,Haynes等(2015)可谓是此类研究的先行者,其同时探讨了创业领导者的过度自信与贪婪对企业人力资本与社会资本的影响及其结果。

4.突破“负—负”的研究范式,勇于探索管理者过度自信的正能量和正绩效。无论是在学术研究中还是在现实生活中,管理者过度自信通常被视为产生“恶行”和“恶果”的“恶因”。虽然已有的研究大多发现管理者过度自信的价值破坏作用,如并购溢价、过度投资、财务造假等等,但是不能因此而忽视管理者过度自信的价值创造作用,如克服管理者的风险规避和激发企业创新(Hirshleifer等,2012)、企业社会责任(李思飞等,2015)。过度自信并不总是坏事(Russo和Schoemaker,1992)。未来的研究应该转换思维,将管理者过度自信当作“善因”,去努力探索其结下的“善行”和“善果”。

5.从管理者团队角度而不是CEO个人角度去理解管理者过度自信。管理者是一个团队,而不是个体。已有的研究将CEO个人作为管理者的代表,忽略了团队的重要性。CEO的过度自信会“传染”团队中的其他成员吗?如果答案是肯定的,过度自信的管理团队又会产生怎样的结果?其他成员是否能够及时地对过度自信的CEO给出善意的提示?特别是团队中女性成员的存在是否能够“中和”男性CEO的过度自信程度?这些都是值得深思和探索的问题。

6.扩展管理者过度自信研究的应用场景。已有研究大部分将大型的上市公司作为研究对象,如此也就自然而然地过滤或忽视了大部分初创企业与家族企业,而处于这两类企业情境下的管理者过度自信的作用也许会由消极转变为积极,从企业的“祸害”转为“福音”。如家族企业中的血缘纽带,可能会将管理者的过度自信控制在一个合适的、恰当的水平,从而有益于企业的发展;初创企业中过度自信的管理者表现出的创业导向与创新承诺有助于企业顺利越过生存期,进而建立竞争优势。

7.注意东西方文化和情境的差异性,关注中国情境,扎根中国实践,回答中国问题,突显中国特色。Li和Tang(2013)发现,与美国相比,中国情境下管理者过度自信的社会影响力明显更强。深受儒家思想影响的中华文化和转型期的管理实践,与西方发达经济体迥异。未来的研究不应满足于将中国情境和中国实践作为检验西方理论的“测试场”,而应致力于将中国情境和中国实践作为开发全新理论的“实验室”,这样才能独树一帜。

| [1] | Ahmed A S, Duellman S. Managerial overconfidence and accounting Conservatism[J]. Journal of Accounting Research, 2013, 51(1): 1–30. |

| [2] | Billett M T, Qian Y. Are overconfident CEOs born or made? Evidence of self-attribution bias from frequent acquirers[J]. Management Science, 2008, 54(6): 1037–1051. |

| [3] | Brown R, Sarma N. CEO overconfidence, CEO dominance and corporate acquisitions[J]. Journal of Economics and Business, 2007, 59(5): 358–379. |

| [4] | Chatterjee A, Hambrick D C. It‘s all about me: Narcissistic chief executive officers and their effects on company strategy and performance[J]. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(3): 351–386. |

| [5] | Chen G, Crossland C, Luo S. Making the same mistake all over again: CEO overconfidence and corporate resistance to corrective feedback[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(10): 1513–1535. |

| [6] | Chen S S, Ho K Y, Ho P H. CEO overconfidence and long-term performance following R&D increases[J]. Financial Management, 2014, 43(2): 245–269. |

| [7] | Fast N J, Sivanathan N, Mayer N D, et al. Power and overconfident decision-making[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2012, 117(2): 249–260. |

| [8] | Finkelstein S, Hambrick D C. Top-management-team tenure and organizational outcomes: The moderating role of managerial discretion[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(3): 484–503. |

| [9] | Forbes D P. Are some entrepreneurs more overconfident than others?[J]. Journal of Business Venturing, 2005, 20(5): 623–640. |

| [10] | Goel A M, Thakor A V. Overconfidence, CEO selection, and corporate governance[J]. The Journal of Finance, 2008, 63(6): 2737–2784. |

| [11] | Hayward M L A, Hambrick D C. Explaining the premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris[J]. Administrative Science Ouarterly, 1997, 42(1): 103–127. |

| [12] | Hiller N J, Hambrick D C. Conceptualizing executive hubris: The role of(hyper-)core self-evaluations in strategic decision-making[J]. Strategic Management Journal, 2005, 26(4): 297–319. |

| [13] | Kim J B, Wang Z, Zhang L D. CEO overconfidence and stock price crash risk[J]. Contemporary Accounting Research, 2016, 33(4): 1720–1749. |

| [14] | Li J T, Tang Y. CEO hubris and firm risk taking in China: The moderating role of managerial discretion[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(1): 45–68. |

| [15] | Libby R, Rennekamp K. Self-serving attribution bias, overconfidence, and the issuance of management forecasts[J]. Journal of Accounting Research, 2012, 50(1): 197–231. |

| [16] | Moore D A, Healy P J. The trouble with overconfidence[J]. Psychological Review, 2008, 115(2): 502–517. |

| [17] | Roll R. The hubris hypothesis of corporate takeovers[J]. The Journal of Business, 1986, 59(2): 197–216. |

| [18] | Tang Y, Li J T, Yang H Y. What i see, what i do: How executive hubris affects firm innovation[J]. Journal of Management, 2015, 41(6): 1698–1723. |