文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第9期 |

- 袁硕, 唐贵瑶

- Yuan Shuo, Tang Guiyao

- 工作连通行为研究述评与展望

- A literature review of the work connectivity behavior and future prospects

- 外国经济与管理, 2018, 40(9): 112-125

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(9): 112-125.

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-01-22

2018第40卷第9期

随着信息交互技术的飞跃式发展和通信设备的更新换代,人们使用电子邮件、即时信息等远程通信方式愈发便捷(Boswell和Olson-Buchanan,2007)。在此背景下,个体、团队和组织工作的新型交互方式——工作连通行为出现(Schlosser,2002)。工作连通行为的产生依托于信息技术创新,是指个体在非工作时间通过通信设备和技术处理工作或者参与职场社交的行为(Jarvenpaa等,2005;Richardson和Benbunan-Fich,2011)。以往研究表明,工作连通行为使得个体工作领域与非工作领域间的界限愈发模糊(Kaufman-Scarborough,2006),在带来积极作用的同时也引发了一系列负面效应如情绪耗竭等(Richardson和Benbunan-Fich,2011)。

在当今“万物皆媒”的社交时代,工作连通行为议题虽已引起国外学者的高度重视(如Schlosser,2002),但尚未引起国内学者的广泛关注。目前,中国网民规模已达到7.51亿,企业计算机使用、互联网使用以及宽带接入已全面普及(分别达99.0%、95.6%和93.7%)①。鉴于此,本研究从工作连通行为的概念内涵、类型、理论基础、测量方法、影响因素和作用结果等方面系统梳理并评价了国内外相关研究,总结了现有研究的不足之处并做出了未来展望,以期为开展中国情境下的工作连通行为研究提供理论依据与方法借鉴。

二、工作连通行为的内涵演变及理论视角(一)内涵演变及概念界定

以往关于工作连通行为内涵的研究随着通信技术的成熟而不断深入。首先,对工作连通行为的探讨起源于通信技术使用带来的远程工作方式变革。20世纪末,一系列科技创新使远程办公成为可能(Nilles,1998),个体可通过电子通信和计算机技术在非传统办公场所完成工作(Bailey和Kurland,2002)。基于此,Schlosser(2002)首次提炼出“工作连通”(workplace/work connectivity)一词,并将其界定为个体利用移动无线设备处理工作的办公行为。随后,其他学者关注其突破传统工作方式时空限制的特点,细化提出“非工作时间工作连通行为”(work connectivity behavior after-hours)概念,其含义为组织成员在非工作时间使用便携式无线通信设备进行的参与工作或联系同事等一系列行为(Richardson和Benbunan-Fich,2011;马红宇等,2014)。在此研究阶段,关于工作连通行为的分析多聚焦于个体在非工作时间与工作伙伴沟通事务的偏好(Reinsch等,2008;Wright等,2014),多关注于丰富的信息化媒介使得个体的工作不再局限于某个固定地点(Cavazotte等,2014;Azad和Salamoun,2016)。

除此之外,工作连通行为还具有个体自愿程度不一、多重角色参与等特点。虽有学者认为工作连通行为始于个体自发自愿的动机(Schlachter等,2017),但下级在该过程中会经历被授权和被压迫的矛盾感知,产生积极或消极的复杂情感态度(Piazza,2007),因此工作连通行为的出发点可能并非个体自愿。此外,工作连通行为伴随着个体参与多重角色的过程。采取工作连通行为的个体往往会在不同时空切换角色任务,以此提高角色参与度(Maccormick等,2012)。根据边界理论,该过程既包括工作领域的多重角色参与(Davis,2002),又包括工作和生活角色的共同承担(Richardson和Rothstein,2008)。

鉴于此,本研究从技术使用、时空不限、情感态度和多重角色等方面进行分析,将工作连通界定为个体在非工作时间、在任何场所通过通信设备参与工作并同时承担工作或生活多重角色的行为,如在休假期间与工作伙伴或团队所有成员交流工作、举行视频会议、接收回复邮件等。

(二)不同理论视角下的工作连通行为

以符号互动理论、主体能动性理论及边界理论等为理论基础,学者们分别从社交导向、时空导向、情境导向三种视角探析了工作连通行为的内涵及特点等(参见表1)。

| 理论基础 | 主要研究者 | 视 角 | 关注点 | 工作连通行为过程 |

| 符号互动理论 | Orlikowski(2000);Schlosser(2002) | 社交导向 | 个体采取工作连通行为时重塑社会结构 | 塑造自我形象、处理关系、适应融合、自我脱离 |

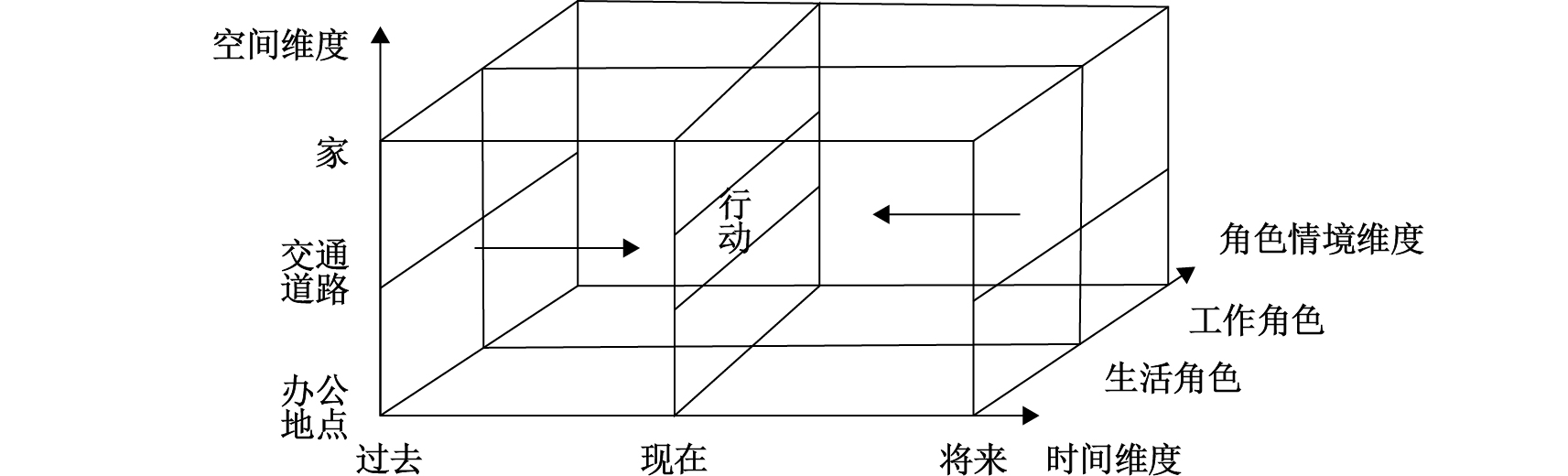

| 主体能动性理论 | Hill等(2003);Boudreau和Robey(2005);Cousins和Robey(2005) | 时空导向 | 嵌入于时间流动中(过去、现在、未来)的个体社会化能力 | 时间、空间、角色情境三维度下个体的持续待命过程 |

| 边界理论 | Clark(2000) | 情境导向 | 个体不断创造、维护或改变不同领域间的边界 | 个体在不同领域间的角色转换过程 |

| 资料来源:根据相关研究整理。 | ||||

1.符号互动理论视角

符号互动是指个体与他人间语言的和非语言的、有声的和无声的符号交流(Blumer,1969),所有的人际交往活动都是通过符号互动不断实现的。以符号互动理论(symbolic interaction theory)为基础,学者们围绕个体一系列使用通信技术和设备参与工作社交的实际行动,力求分析个体在工作连通行为中对社交符号的管理与解译(Schlosser,2002)。个体采取工作连通行为时会不断通过自我认知、意义建构和情境理解来创造、表达、识别和解译社交符号,进而重塑所在团队的社会结构(Orlikowski,2000)。

根据此理论,Schlosser(2002)将工作连通行为从被采取到被排斥的过程分为四个阶段。起初,个体会通过印象管理策略塑造自我形象,熟练使用组织推崇的技术处理工作以提高自我声誉(Schlosser,2002)。同时,个体对人际关系期望较高,因而会不断置身于多种社交关系,逐步增强与他人的符号互动(Yates等,1999)。此时个体进入处理关系阶段,会凭借一定的话语权逐渐改变并匹配组内社会结构,以获取团队归属感。再者,工作连通行为伴随着个体工作及生活领域不同角色的融合,即适应融合阶段(Schlosser,2002)。然而,个体往往会因无法满足组织的连通期望而产生脱离社群的消极情绪,进入自我脱离过程(Schlosser,2002)。

2.主体能动性理论视角

工作连通行为相关研究最为经典的理论视角即是主体能动性理论(human agency theory)视角。该理论认为,人的能动性随着不同情境结构的变化而变化,是一种嵌入于时间流动中的个体社会化能力(Emirbayer和Mische,1998),不仅涉及过去的经验,更涵括当前困境和未来计划的影响(Pentland和Feldman,2008),可分为迭代性、投射性、实践—评价性三种类型②(Emirbayer和Mische,1998)。众多学者将这一视角应用于工作连通行为分析,强调个体在不同时间情境下的自主选择和偏好导向(Carroll,2008),聚焦于从时间流动观入手理解社交结构何以通过能动性得到维系和改变(Chu和Robey,2008)。工作连通行为是一系列从惯性社交到重塑社交的过程,即个体依托过去的经验使用通信技术进行远距离社交以维系原有社会结构,随后通过对未来情况的判断而不断改变或拓宽现有的人际关系范围(Boudreau和Robey,2005)。

另外,Hill等(2003)将时间定位三要素延伸为包含时间、空间、角色情境三个维度的工作连通行为框架(参见图1)。其中,时间维度指个体基于迭代性、投射性、实践—评价性能动性进行工作连通行为的时间分配决策;角色情境维度指个体在连通过程中应对的工作生活多重角色;空间维度则指个体凭借移动通信技术在地理位置方面获得的灵活程度(Cousins和Robey,2005)。基于此,工作连通行为不再局限于时间框架,而是时间、空间、角色情境复杂三维结构下的持续待命行为。它更多意味着员工在非工作时间、在任何地点联系同事、客户的活动(Jarvenpaa等,2005),因而个体会不断经历多重角色的重叠(Richardson和Benbunan-Fich,2011)。

|

| 资料来源:Hill等(2003)。 图 1 工作连通行为三维结构图 |

3.边界理论视角

工作连通行为的情境导向逐渐受到学术界的重视,边界理论因此而得到应用。边界理论(boundary theory)认为,工作和家庭是个体典型的两个域,个体在某一域中的时间及精力会不断渗透到另一域中(Barnett,1994)。根据边界理论,个体需每天在工作和家庭领域间不断穿梭并进行角色转换(Ashforth等,2000),两者的界面因此实现融合(Clark,2000)。与前两种理论视角不同,除探讨工作连通行为的内涵特点外,边界理论还被用于分析其二元性结果。

基于以上三种理论视角对工作连通行为内涵特点等方面的分析可知,工作连通行为即是个体根据过去的经验、当前的打算和未来的计划,管理、表达与解译一系列社交符号,并通过一系列与他人的符号互动而实现自我社会化的过程。其特点在于,打破了个体工作和家庭间的边界隔阂,使得个体同时承担多重角色成为可能。

三、工作连通行为的类型及测量(一)工作连通行为的类型

以往研究从空间导向、投入状态等方面对工作连通行为进行了分类(参见表2),但少有学者就不同类型的工作连通行为进行实证探析。

| 分类依据 | 主要研究者 | 类 型 | 含 义 |

| 空间导向 | Hill等

(2003) |

传统办公 | 工作地点为本公司或客户公司 |

| 家庭办公 | 办公地点为家,公司不提供办公地点 | ||

| 虚拟办公 | 办公地点灵活且公司不提供办公地点,通过公司配置的便捷通信设备完成工作 | ||

| Haynes

(2008) |

个人主义型 | 大部分时间被要求待在办公室,与同事间的互动程度较低 | |

| 团队主义型 | 大部分时间被要求待在办公室,与同事间的互动程度较高 | ||

| 知识集中型 | 利用知识或信息工作的人,工作灵活性高但与同事互动程度低 | ||

| 知识交易型 | 利用知识或信息工作的人,工作灵活性高,与同事互动程度也高 | ||

| 投入状态 | Piazza

(2007) |

乐观主动 | 认为此种行为会在未来给予自己额外的职业回报,因而自愿积极参与此种行为 |

| 悲观主动 | 心理上抵触组织提出的工作连通要求,但会迫于生存需要而采取此种行为 | ||

| 乐观被动 | 认为此种行为会提高自身职业竞争力,但由于自身懈怠,需要组织逼迫才能实施此种行为 | ||

| 悲观被动 | 不仅态度消极,且往往需要组织逼迫才能实施此种行为 | ||

| Maccormick等(2012) | 弱连通—脱离 | 为控制资源损失,个体极少或从未参与组织工作连通过程,心理脱离水平较高 | |

| 动态连通—功能性投入 | 对内外部利益相关成员有较强的尽责性,适应组织要求主动参与、反馈和调整工作连通行为的程度,既不会因缺乏连通而产生脱离感,也不会因过度连通而身心俱疲,心理投入恰如其分 | ||

| 强连通—脱离 | 不间断参与连通过程,过度涉身其中导致身心俱疲,产生试图脱离工作的心理倾向 | ||

| 资料来源:根据相关研究整理。 | |||

(二)工作连通行为相关测量

以往有关工作连通行为的实证测量研究可分为两大类(参见表3)。

| 分类 | 研究者或修订者及时间 | 量表名称 | 题数 | 测量内容 | 题项范围 |

| 频率或具体时长 | Batt和Valcour

(2003) |

技术灵活性使用 | 6 | 员工在家(工作)时通过通信设备处理工作(家庭)事务的使用情况,包括电子邮件、寻呼机、手机、传真机等 | 6点法,从“从未使用”到“全部使用过” |

| Boswell和Olson-Buchanan(2007) | 非工作时间通信技术使用行为 | 5 | 在非工作时间使用手机、电子邮件、语音邮件、掌上电脑和寻呼机工作的频率 | 5点法,从“从不”到“经常” | |

| Richardson和Benbunan-Fich(2011) | 非工作时间内工作连通行为 | 19 | 在锻炼、购物、旅行、上下班通勤、吃饭、看电影/看戏、约会、去洗手间、参加学习班/课程、度假、参加聚会或社交活动时,使用智能手机处理工作相关问题的频率 | 5点法,从“从不”到“总是” | |

| Park和Fritz

(2011) |

家中使用通信技术工作 | 4 | 非工作时间在家中使用通信技术完成工作的频率 | 5点法,从“从不”到“经常” | |

| Fonner和Roloff

(2012) |

通信媒体使用 | 10 | 使用视频会议、电话、即时通信和电子邮件五种方式与主管、同事通信,取两者均值作为每一种通信方式的使用频率 | 7点法,从“不完全”到“经常” | |

| Gadeyne等(2018) | 非工作时间手机/电脑的工作相关使用 | 2/2 | 手机和电脑各2题项,题项1采取Boswell和Olson-Buchanan(2007)的方法测量“在非工作时间使用手机/电脑工作的频率”,题项2测量“一天之中使用手机/电脑工作的分钟数” | 5点法,题项1从“从不”到“总是”,题项2从“0分钟”到“大于60分钟” | |

| 张晓翔等(2013) | 非工作时间内工作连通行为 | 16 | 根据Richardson和Benbunan-Fich(2011)的量表修订,通过非工作时间工作连通行为的频率和持续时间来测量。时间部分沿用已有4题项;频率部分根据国内外文化和习惯差异对场景进行了适当的修订,共12题项 | 5点法,时间部分从“1—15分钟”到“2小时以上” | |

| 马红宇等(2014,2016) | 工作连通行为 | 3 | 根据Richardson和Benbunan-Fich(2011)的量表修订,不对膝上型和掌上型设备的使用情况做出区分;删去原量表中对“上班前”工作行为的评估,改为计算“午休时”“下班后”和“节假日”时间段的工作连通行为持续时间。题项包括“在非工作时间,与工作有关的人因为工作上的事,通过上述通信工具与我联系的频率”等 | 5点法,从“从不”到“总是” | |

| 日常行为 | Fenner和Renn

(2010) |

基于技术支持的补充性工作行为 | 6 | 题项包括“我晚上或周末会在家用手机完成白天未完成的工作”“在下班回家时,我会把手机、寻呼机或黑莓手机关掉,也不用电脑处理与工作有关的任务”等 | 5点法,从“从不”到“总是” |

| Derks和Bakker

(2014) |

工作相关的手机使用行为 | 4 | 将其看作一种日常行为而非习惯,题项包括“(在晚间)我的手机有新消息时,我忍不住要检查它们”等 | 5点法,从“完全不同意”到“完全同意” | |

| 资料来源:根据相关研究整理。 | |||||

一方面,现有研究大多通过使用某一技术或几种技术工作的频率或持续时间来测量个体工作连通行为。在早期,Batt和Valcour(2003)采用员工在家时使用通信设备处理工作事务的频率来测量技术灵活性使用行为。有学者在此基础上细化了非工作时间通信技术使用行为的测量条目(Boswell和Olson-Buchanan,2007)。随后综合以往研究,非工作时间内工作连通行为量表被开发出来(Richardson和Benbunan-Fich,2011)。此量表除侧重于新兴通信技术外,更凸显了工作连通行为的时间导向。此外,有学者从持续时间的角度将工作连通行为概念操作化。Gadeyne等(2018)沿用并修订了Boswell等开发的量表,采用个体在非工作时间使用手机/电脑工作的频率和一天之中使用手机/电脑工作的分钟数来测量该构念。

国内的测量研究大多沿用技术使用频率或持续时间测量方式,并在一定程度上根据被试情况做出修订。如张晓翔等(2013)根据国内外文化和习惯差异修改了原量表中的场景内容,题项分数越高表示个体非工作时间的工作连通行为越频繁,Cronbach’s α值为0.89。

另一方面,有学者提出工作连通行为的测量应关注员工的行为特点而非习惯(Derks和Bakker,2014)。此视角下的实证研究大多采用Derks和Bakker(2014)的量表(如Gombert等,2017),将工作连通行为分为四种具体行为。Fenner和Renn(2010)也开发了基于技术支持的补充性工作行为量表,题项包括“我晚上或周末会在家里用手机完成白天未完成的工作”等。

综上,以往关于工作连通行为测量的研究尽管已将时间、空间、情境等因素考虑在内,但对技术使用、时空不限、多重角色与工作参与等复杂内涵和多个维度仍缺乏分析,不利于进一步深入挖掘工作连通行为的作用机制。因此,未来的测量研究应在现有量表的基础上开发更深层次的高质量测量工具。

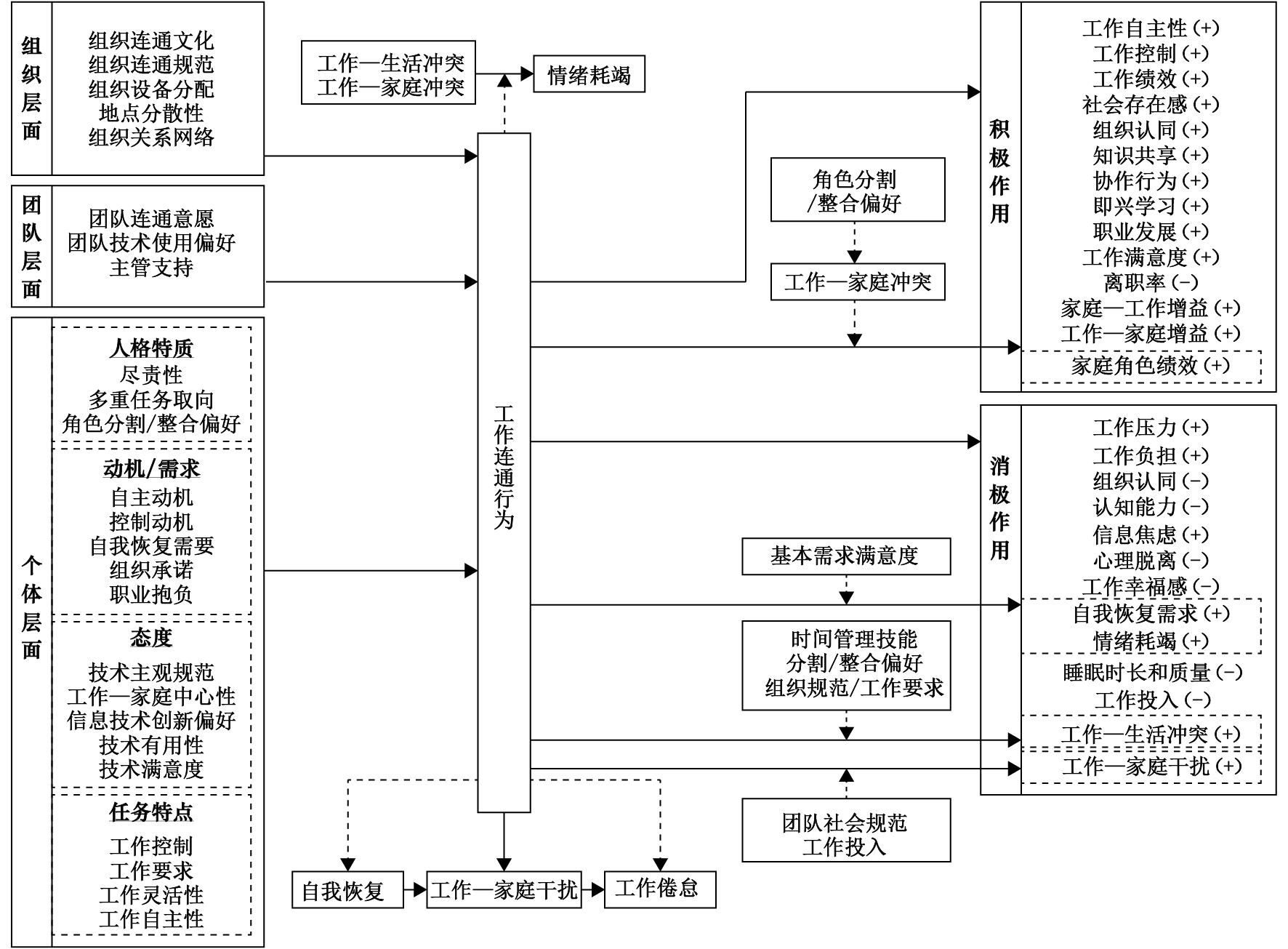

四、工作连通行为的前因、结果、调节因素及其作用机制本研究回顾并研析了以往关于工作连通行为的实证研究,梳理了工作连通行为的理论框架(参见图2),发现工作连通行为的相关作用机制并未得到充分的实证检验,其前因机制中团队层面及组织层面的研究较少,其作用结果大多局限于个体视角。

|

| 注:带箭头的虚线表示调节作用,+表示增强,–表示减弱。资料来源:本研究整理。 图 2 工作连通行为的作用机制框架 |

(一)工作连通行为的前因机制

1.组织层面

组织连通文化或连通规范是有关成员使用通信技术和设备处理工作的文化或规章制度(Fenner和Renn,2010)。符号互动理论认为,该文化和规范均是引导团队和员工工作连通行为的期望信号(Schlachter等,2017)。在组织连通文化氛围下,上级、同事或客户会不断发出连通信号,个体为完成自我社会化过程会快速响应其需求、回应其期望以提高自我社交地位(Reinsch等,2008)。Fenner和Renn(2004)提出组织连通文化是工作连通行为的支持性特征之一,后来他们通过实证研究证明了此观点(Fenner和Renn,2010),即组织连通文化通过向个体施加一定的心理压力来不断增强其心理动机,从而塑造员工工作连通行为的任务倾向。此外,组织连通规范例如组织实施的24/7工作制(每天24小时/每周7天持续待命),会作为工作要求迫使员工不得不采取工作连通行为(Richardson和Benbunan-Fich,2011)。

另外,拥有移动设备是员工实施工作连通行为所必需的硬件条件(Sarker和Wells,2003)。同时,组织设备分配是一种组织向成员发出的与之持续通信的期望信号(Richardson和Benbunan-Fich,2011)。相较于私有设备公用,组织成员在他人面前使用组织赞助的设备工作会满足其自我虚荣心,更能激发其自身的积极性和主动性。以往研究表明,工作团队分散、组织机构庞杂、员工与组织距离远等特征也会间接影响工作连通行为的产生(Piazza,2007)。

2.团队层面

以往学者较少从团队层面探究工作连通行为的前因机制,仅考虑了主管支持、团队连通意愿等因素(Raghuram和Fang,2014)。根据主体能动性理论,团队成员在过去使用通信技术工作的偏好越强,越有可能采取工作连通行为,但也会出于对未来团队成员排斥工作连通行为的担心而减少此行为(Pérez等,2004)。可见,团队连通意愿是个体工作连通行为的影响因素之一。另外,Arlinghaus和Nachreiner(2014)发现,受主管信任和支持的员工会更为频繁地主动使用通信技术在业余时间完成工作任务。

3.个体层面

(1)特质。学者们发现个体的多重时间取向、尽责性等人格特质均是其工作连通行为的影响因素(Richardson和Benbunan-Fich,2011)。首先,多重时间取向是指个体倾向于同时进行多项任务或事件并仍能依次完成的能力(岑杰和许岱璇,2014)。具有多重时间取向的个体将依据整合而非分割的视角感知内在世界,扮演多重角色的能力较强,进而会在业余时间使用电子邮件或手机即时消息等方式保持工作连通行为(Turner等,2006;Reinsch等,2008)。其次,有学者认为尽责性高的员工会主动响应组织的连通期望信号,保持工作连通行为(Ďuranová和Ohly,2016)。最后,不同个体分割或整合工作和家庭角色的偏好程度存在差异,即角色分割/整合偏好程度不一③(Gadeyne等,2018)。Olson-Buchanan和Boswell(2006)怀疑个体工作连通行为与其角色偏好有关,调研结果表明偏好角色分割的个体更有可能限制自身的工作连通行为,而偏好角色整合的个体恰恰相反。根据边界理论,具有分割偏好的个体会有意识地区分工作与非工作领域的界限,其域间资源流动性和渗透性较低(Allen等,2014),难以适应工作连通行为的要求(Park等,2011;Tennakoon等,2013)。而具有整合偏好的个体善于把控工作和家庭领域的资源融合和渗透,因而更偏向于工作连通行为中多重角色的参与(Derks等,2016);而通信技术可以协助个体整合角色时间及任务,有利于保持适度的工作连通行为(Kreiner等,2009)。

(2)动机或需求。Ohly和Latour(2014)研究了个体的自主动机和控制动机与工作连通行为间的关系。基于自我决定理论,工作连通行为有可能依赖于个体的自主动机(愉快地做出选择)与控制动机(为了避免惩罚或减轻罪恶感而采取某种行为),例如自主动机作为一种自我决定资源满足个体在工作连通过程中消耗心理资源的需要(Ďuranová和Ohly,2016)。Ďuranová和Ohly(2016)提出,个体由于身体疲劳、日常压力过重等情况渴望在非工作时间实现自我恢复,这种需求会减少其工作连通行为。此外,高组织承诺和高职业抱负的员工更有可能采取工作连通行为,以满足实现自我职业目标的渴望(Boswell和Olson-Buchanan,2007)。

(3)与工作或技术有关的态度因素。已有研究认为个体的工作连通行为与其工作态度息息相关。员工对远程工作的态度越积极,其主观规范④越倾向于远程工作,采取工作连通行为的意愿也就越强(齐昕等,2016)。张晓翔等(2013)探讨了员工工作—家庭中心性⑤对其工作连通行为的正向作用,认为越是持工作中心信念的员工,越会将精力、时间等个体资源投入于工作,采取工作连通行为的可能性也越大。另外,信息技术创新偏好代表个体使用新技术、新工具、新发明的偏好程度,是工作连通行为的重要预测指标(Lu等,2003)。具有信息技术创新偏好的员工更愿意尝试新型通信技术,通过无线通信设备进行工作连通(Richardson和Benbunan-Fich,2011)。同时,个体感知的技术有用性、技术满意度均正向影响其工作连通行为(Fenner和Renn,2004;Diaz等,2012)。其中,技术有用性是个体对技术使用带来的工作增益的感知程度(Tennakoon等,2013)。个体感知到技术有用性越高,越倾向于使用通信技术完成工作与非工作领域间的角色转换与融合(Ashforth等,2000),以提高工作绩效。

(4)工作任务特点。Lanaj等(2014)提出工作控制与工作连通行为相关,但研究结果显示两者并不存在显著相关性。同时,较强的工作灵活性有利于工作连通行为的产生,较高的工作要求如任务时间压力则会对工作连通行为产生负向影响(Tennakoon等,2013)。此外,较高的自主性既可能使得员工出于私利排斥工作连通行为,也可能促使员工出于工作利益采取工作连通行为(Mazmanian等,2013)。

(二)工作连通行为的作用机制

以往关于工作连通行为作用结果的研究大多从悖论角度分析工作连通行为的积极和消极双刃剑作用(如Cavazotte等,2014)。

1.积极作用

(1)工作领域因素。根据边界理论,工作连通行为能够提高个体不同领域间的边界渗透性和弹性(Leung,2011),使得域间资源流动更加频繁(Duxbury等,2014),个体控制自我环境的能力因此得到增强(Haynes,2008)。这种控制能力为员工工作带来了更高程度的灵活性和自主性(Fujimoto等,2016),有助于员工实现工作进度控制(Richardson和Thompson,2012;Xie等,2018),从而提升工作绩效(Haynes,2008;Vega等,2015)。同时,工作连通行为使员工通过远程通信缩小了与同事或上级的距离感,更接近团队决策中心,员工的社会存在感和组织认同感得以提高,继而更加期望持续参与工作连通过程(Fonner和Roloff,2012)。这种期望有利于个体与其他成员的密切互动和知识共享(Taskin和Bridoux,2010),进而有利于提高团队成员间的协作效率(Lyytinen和Yoo,2002)。

另外,出于实现职业成功的内在动机,员工采取工作连通行为时会不断使用无线技术和设备即兴学习以提高自身的职业竞争力(Boudreau和Robey,2005),这会促进个体的职业发展(Fenner和Renn,2004)。最后,对工作连通行为的适度体验有助于个体更有效率地解决工作问题而不受外在环境干扰,同时满足其社会交往需求,使得个体工作满意度提高(Dennis等,2008;Diaz等,2012)、组织离职率降低(Hill等,2003)。

(2)工作—家庭相关因素。从边界融合的角度看,工作连通行为模糊了个体工作和家庭生活的界限,加强了工作和生活的连通性(Leung,2011)。这种融合往往伴随着个体角色切换控制感的增强,有益于弥合个体工作和家庭间的角色分割(Ashforth等,2000)。Derks等(2016)基于此提出了一个被中介的调节作用模型,即个体角色整合偏好越高,越会通过减少工作—家庭冲突正向调节工作连通行为与家庭角色绩效的积极关系;而对于偏好角色分割的个体则相反。例如,员工在家中用电脑处理工作,可以同时解决生活和工作的双重需求,有助于促进工作—家庭增益(马红宇等,2016)和家庭—工作增益(Wajcman等,2008)。

2.消极效应

(1)工作领域因素。工作连通行为中的电子通信过程有时是异步的,因而为维持持续的工作沟通和任务处理,员工需要花费大量的私人时间成本来应对通信的中断和延迟(Rennecker和Godwin,2005)。这意味着工作连通行为不仅不能减轻员工的日常任务压力,反而作为一种额外压力源增加了工作负担(王玮和宋宝香,2017),继而使个体的组织认同感有所降低(Fonner和Roloff,2012)。另外,工作连通行为常常伴随信息过载现象,从而削弱了个体的认知能力。由于缺乏科学的训练,无组织性的信息往往会阻碍个体的学习和决策(Farhoomand和Drury,2002),使其要花费大量的时间和精力处理这些信息线索,引发其持续的信息焦虑(Allan和Shoard,2005),继而不利于个体进行精准的信息分析(Karr-Wisniewski和Lu,2010)。

以往研究表明,采取工作连通行为的个体在非工作时间会不断处理工作事务并进行反思,不论是从时间、空间还是心理上均无法与工作保持距离,这会降低员工的心理脱离水平(Park等,2011)。而心理脱离是恢复体验的重要因素,有利于个体在处理应激情境后补充能量、应对工作压力(Fritz等,2010)。因此,过度的或消极的工作连通行为不仅不利于自我恢复(Braukmann等,2018),还会消耗大量的心理资源,易引发个体的工作幸福感降低(Richardson和Thompson,2012)、情绪耗竭(Derks等,2014)、工作—家庭冲突或干扰(马红宇等,2014)等消极结果。例如,Gombert等(2017)认为,当个体的基本需求(包括自主性、胜任力及亲密关系等需求)得不到满足时,工作连通行为与个体情绪耗竭及自我恢复需求的正向关系更加明显。

(2)生活—家庭相关因素。伴随着工作连通行为带来的压力负担,长时间的工作交流会影响个体的睡眠时长和质量(Barber和Jenkins,2013),易使个体在隔天早上产生情绪耗竭,从而减少当天的工作投入(Lanaj等,2014)。同时,休息的低质量和身体疲劳也会对个体健康产生负面影响(Ashforth等,2000;Reinsch等,2008)。此外,有些组织在管理工作连通行为时几乎无视个体生活的存在(Boswell和Olson-Buchanan,2007),使得个体承担生活角色责任愈发艰难(Chen和Karahanna,2014),此时工作和家庭边界不兼容的挑战产生。个体因此产生紧张感和焦虑感,无法进行适当的角色分割和角色融合,难以正常过渡和转变工作和家庭角色,进而导致工作—家庭冲突(Fenner和Renn,2010;马红宇等,2014;Chen和Karahanna,2014;Wright等,2014)。

许多学者分析了工作连通行为与工作—家庭冲突或干扰间的调节因素。Derks等(2015)发现,社会规范和员工工作投入程度在工作连通行为与工作—家庭干扰间起正向调节作用,即团队领导与同事对工作连通行为的支持程度越高,员工投入工作的时间和精力越多,工作连通行为就越有可能引发工作与家庭间的互相干扰。Fenner和Renn(2010)证实了个体的时间管理技能在工作连通行为和工作—家庭冲突关系中的负向调节作用。另外,还有研究就组织环境因素(组织规范和工作要求)和个体特质(整合偏好)两个视角,分析了两者关系中的三重调节机制,即对于整合偏好程度高的员工,组织规范和工作要求越宽松,工作连通行为引发工作—家庭冲突的可能性越小(Gadeyne等,2018)。而个体的分割偏好程度越高,工作连通行为越不利于减少工作—家庭冲突(Barber和Jenkins,2013;Derks等,2016)。

综上,工作连通行为在给个体带来工作自主性等积极效应的同时也会引发情绪耗竭等消极效应(Middleton,2007;Mazmanian等,2013)。此种作用机理的两面性可能是由工作连通行为的过程矛盾和环境差异导致的,即在初始阶段员工以积极的视角看待工作连通行为,而随着频繁的工作干扰及连通灵活性的降低,个体消极的心理感受愈加强烈;且由于差异化的环境因素,个体工作连通行为所产生的作用效果各有不同(Leonard等,2010)。

(三)工作连通行为作为中介或调节因素

以往学者探析了工作连通行为作为中介因素的作用,如工作连通行为在个体感知到的通信技术使用灵活性与满意度、工作—家庭冲突间的中介作用(Diaz等,2012)。Park等(2011)提出,个体的工作—家庭分割偏好、感知到的分割规范对心理脱离的影响是通过工作连通行为传递的。在非工作时间,偏好分割的个体较少采取工作连通行为,这有利于家庭环境的和谐,也有利于个体保持较高水平的心理脱离;在工作场所,个体感知到的分割规范与工作连通行为负相关,从而也会提高心理脱离水平(Park等,2011)。

此外,以往研究还将工作连通行为看作一个调节因素。例如,Derks等(2014)通过日记研究跟踪发现,与不使用通信技术工作的员工相比,每天持续地使用通信技术工作的个体,其心理脱离和放松身心的自我恢复方式更有利于减少工作—家庭干扰,但此类个体的工作—家庭干扰状况也更易引发其工作倦怠。再如,Golden(2012)探究了非工作时间和工作时间内远程工作在“工作—家庭冲突”和“家庭—工作冲突”与情绪耗竭间的正向调节作用。

五、总结与展望本文对工作连通行为的内涵、类型及测量进行了系统梳理,总结和述评了工作连通行为的影响机制以及作用机理,并搭建了工作连通行为的基本研究框架(参见图2)。经分析梳理,本文发现现有研究尚存在不足之处,未来的研究应关注以下方面:

第一,深化理论研究,同时开发中国情境下工作连通行为的测量工具。以往研究多选取工作连通行为的单一维度量表进行测量,具有一定的片面性。事实上,工作连通行为是一个多维度、多来源的复杂概念。同时,该主题研究横跨多个学科领域,不同学者的测量标准和方法各不相同,研究结果有时互相矛盾且缺乏系统探索。因此,未来的研究需结合中国情境进行实践解释,完善其理论,开发整合性多维度的工作连通行为量表,为制定我国企业关于工作连通行为的人力资源管理相关政策提供理论指导。

第二,拓展工作连通行为的前因机制研究,尤其需关注团队及组织层面。首先,外部环境因素有待全面探究,如行业文化等(MacCormick等,2012)。其次,组织环境是员工知识技能充分发挥、人力资本充分利用的重要环境,因此应进一步探析组织层面相关因素。再者,团队层面因素缺乏探讨(如Pérez等,2004),如与时间管理相关的因素(Fenner和Renn,2010)。

第三,完善工作连通行为的结果机制和边界条件研究,着重聚焦于不同层次的和跨层次的输出效应。现有研究少有分析工作连通行为会在何种不同层面的情境下产生或消极或积极的作用,而对该问题的研究对于解答如何在管理实践中把控工作连通行为使其输出积极效应具有重要意义。另外,未来的研究应进一步着眼于员工的工作行为、态度和绩效表现,尤其要关注团队和组织层面因素如组织结构扁平化、团队合作、技术创新等因素(Becker和Sims,2001)。

第四,基于动态视角展开工作连通行为研究。目前的文献几乎均基于静态视角,学者们仅从同一横截面上探索工作连通行为的情况,极少关注该变量及其作用模型在时间轴上的纵向变化,因此有必要进一步展开动态视角下的相关研究,如工作连通行为的形成过程及其与其他变量间关系的发展动态,构建动态机制模型。

① 中国互联网络信息中心,第39次《中国互联网络发展状况统计报告》、第40次《中国互联网络发展状况统计报告》。

② 迭代性能动性是指个体有选择地将以往思想和行动模式整合到实践活动中,以稳定维系其社会化过程;投射性能动性指个体凭借想象制定未来行动轨迹,创造性地重构思想和行动模式;实践—评价性能动性指个体面对当下需求和困境,对社交行动做出实用性、规范性判断。

③ 分割是指角色分离,而整合是指重叠不同角色的承担时间和行动(Gadeyne等,2018)。

④ 远程工作主观规范指个体在决策是否进行远程工作时所感知到的社会影响(齐昕等,2016)。

⑤ 工作—家庭中心性是个体对工作和家庭角色重要性的价值判断,是一种持久的、较难被改变的内在信念(谢菊兰等,2013)。

| [1] | 马红宇, 周殷, 谢菊兰, 等. 心理脱离在工作连通行为与工作、家庭冲突间的中介作用[J]. 中国健康心理学杂志, 2014(3): 389–391. |

| [2] | 马红宇, 谢菊兰, 唐汉瑛, 等. 工作性通信工具使用与双职工夫妻的幸福感: 基于溢出—交叉效应的分析[J]. 心理学报, 2016(1): 48–58. |

| [3] | 齐昕, 刘洪, 林彦梅. 员工远程工作意愿形成机制及其干预研究[J]. 华东经济管理, 2016(10): 131–137. |

| [4] | 王玮, 宋宝香. 干扰还是交互? 工作场所即时通讯工具使用对感知工作负荷的影响——多重任务趋向的调节作用[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2017(1): 84–95. |

| [5] | 张晓翔, 马红宇, 谢菊兰, 等. 工作—家庭中心性与心理解脱: 非工作时间工作连通行为的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2013(6): 1008–1012. |

| [6] | Ashforth B E, Kreiner G E, Fugate M. All in a day’s work: Boundaries and micro role transitions[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(3): 472–491. |

| [7] | Azad B, Salamoun R. Exploring project work practices in the context of constant connectivity[J]. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2016(1): 10367. |

| [8] | Barber L K, Jenkins J S. Creating technological boundaries to protect bedtime: Examining work-home boundary management, psychological detachment and sleep[J]. Stress & Health, 2013, 30(3): 259–264. |

| [9] | Batt R, Valcour P M. Human resources practices as predictors of work-family outcomes and employee turnover[J]. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 2003, 42(2): 189–220. |

| [10] | Boswell W R, Olson-Buchanan J B. The use of communication technologies after hours: The role of work attitudes and work-life conflict[J]. Journal of Management, 2007, 33(4): 592–610. |

| [11] | Boudreau M C, Robey D. Enacting integrated information technology: A human agency perspective[J]. Organization Science, 2005, 16(1): 3–18. |

| [12] | Braukmann J, Schmitt A, Ďuranová L, et al. Identifying ICT-related affective events across life domains and examining their unique relationships with employee recovery[J]. Journal of Business and Psychology, 2018, 33(4): 529–544. |

| [13] | Cavazotte F, Lemos A H, Villadsen K. Corporate smart phones: Professionals’ conscious engagement in escalating work connectivity[J]. New Technology Work and Employment, 2014, 29(1): 72–87. |

| [14] | Chen A, Karahanna E. Boundaryless technology: Understanding the effects of technology-mediated interruptions across the boundaries between work and personal life[J]. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 2014, 6(2): 16–36. |

| [15] | Chu T H, Robey D. Explaining changes in learning and work practice following the adoption of online learning: A human agency perspective[J]. European Journal of Information Systems, 2008, 17(1): 79–98. |

| [16] | Cousins K C, Robey D. Human agency in a wireless world: Patterns of technology use in nomadic computing environments[J]. Information and Organization, 2005, 15(2): 151–180. |

| [17] | Derks D, Bakker A B. Smartphone use, work-home interference, and burnout: A diary study on the role of recovery[J]. Applied Psychology, 2014, 63(3): 411–440. |

| [18] | Derks D, Van Mierlo H, Schmitz E B. A diary study on work-related smartphone use, psychological detachment and exhaustion: Examining the role of the perceived segmentation norm[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2014, 19(1): 74–84. |

| [19] | Derks D, Van Duin D, Tims M, et al. Smartphone use and work-home interference: The moderating role of social norms and employee work engagement[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2015, 88(1): 155–177. |

| [20] | Derks D, Bakker A B, Peters P, et al. Work-related smartphone use, work-family conflict and family role performance: The role of segmentation preference[J]. Human Relations, 2016, 69(5): 1045–1068. |

| [21] | Diaz I, Chiaburu D S, Zimmerman R D, et al. Communication technology: Pros and cons of constant connection to work[J]. Journal of Vocational Behavior, 2012, 80(2): 500–508. |

| [22] | Ďuranová L, Ohly S. Conceptualization of core concepts[A]. Persistent work-related technology use, recovery and well-being processes[C]. New York: Springer, 2016: 35–77. |

| [23] | Duxbury L, Higgins C, Smart R, et al. Mobile technology and boundary permeability[J]. British Journal of Management, 2014, 25(3): 570–588. |

| [24] | Emirbayer M, Mische A. What is agency?[J]. American Journal of Sociology, 1998, 103(4): 962–1023. |

| [25] | Fenner G H, Renn R W. Technology-assisted supplemental work: Construct definition and a research framework[J]. Human Resource Management, 2004, 43(2–3): 179–200. |

| [26] | Fenner G H, Renn R W. Technology-assisted supplemental work and work-to-family conflict: The role of instrumentality beliefs, organizational expectations and time management[J]. Human Relations, 2010, 63(1): 63–82. |

| [27] | Fonner K L, Roloff M E. Testing the connectivity paradox: Linking teleworkers’ communication media use to social presence, stress from interruptions, and organizational identification[J]. Communication Monographs, 2012, 79(2): 205–231. |

| [28] | Fritz C, Yankelevich M, Zarubin A, et al. Happy, healthy, and productive: The role of detachment from work during nonwork time[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(5): 977–983. |

| [29] | Fujimoto Y, Ferdous A S, Sekiguchi T, et al. The effect of mobile technology usage on work engagement and emotional exhaustion in Japan[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(9): 3315–3323. |

| [30] | Gadeyne N, Verbruggen M, Delanoeije J, et al. All wired, all tired? Work-related ICT-use outside work hours and work-to-home conflict: The role of integration preference, integration norms and work demands[J]. Journal of Vocational Behavior, 2018. |

| [31] | Golden T D. Altering the effects of work and family conflict on exhaustion: Telework during traditional and nontraditional work hours[J]. Journal of Business and Psychology, 2012, 27(3): 255–269. |

| [32] | Gombert L, Rivkin W, Kleinsorge T. A diary-study on work-related smartphone use and employees’ well-being: The moderating role of basic need satisfaction[J]. Zeitschrift Für Arbeitswissenschaft, 2018, 72(2): 111–119. |

| [33] | Haynes B P. Impact of workplace connectivity on office productivity[J]. Journal of Corporate Real Estate, 2008, 10(4): 286–302. |

| [34] | Hill E J, Ferris M, Märtinson V. Does it matter where you work? A comparison of how three work venues (traditional office, virtual office, and home office) influence aspects of work and personal/family life[J]. Journal of Vocational Behavior, 2003, 63(2): 220–241. |

| [35] | Karr-Wisniewski P, Lu Y. When more is too much: Operationalizing technology overload and exploring its impact on knowledge worker productivity[J]. Computers in Human Behavior, 2010, 26(5): 1061–1072. |

| [36] | Kreiner G E, Hollensbe E C, Sheep M L. Balancing borders and bridges: Negotiating the work-home interface via boundary work tactics[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 704–730. |

| [37] | Lanaj K, Johnson R E, Barnes C M. Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2014, 124(1): 11–23. |

| [38] | Leonardi P M, Treem J W, Jackson M H. The connectivity paradox: Using technology to both decrease and increase perceptions of distance in distributed work arrangements[J]. Journal of Applied Communication Research, 2010, 38(1): 85–105. |

| [39] | Maccormick J S, Dery K, Kolb D G. Engaged or just connected? Smartphones and employee engagement[J]. Organizational Dynamics, 2012, 41(3): 194–201. |

| [40] | Mazmanian M, Orlikowski W J, Yates J. The autonomy paradox: The implications of mobile email devices for knowledge professionals[J]. Organization Science, 2013, 24(5): 1337–1357. |

| [41] | Nilles J M. Managing telework: Strategies for managing the virtual workforce[M]. New York: Wiley, 1998: 65–100. |

| [42] | Ohly S, Latour A. Work-related smartphone use and well-being in the evening: The role of autonomous and controlled motivation[J]. Journal of Personnel Psychology, 2014, 13(4): 174–183. |

| [43] | Olson-Buchanan J B, Boswell W R. Blurring boundaries: Correlates of integration and segmentation between work and nonwork[J]. Journal of Vocational Behavior, 2006, 68(3): 432–445. |

| [44] | Orlikowski W J. Using technology and constituting structures: A practice lens for studying technology in organizations[J]. Organization Science, 2000, 11(4): 404–428. |

| [45] | Park Y A, Fritz C, Jex S M. Relationships between work-home segmentation and psychological detachment from work: The role of communication technology use at home[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2011, 16(4): 457–67. |

| [46] | Piazza C F. Workplace connectivity: A hidden ethical dilemma[R]. Paper presented at Business and Organizational Ethics Partnership Markkula Center for Applied Ethics of Santa Clara University, 2007. |

| [47] | Raghuram S, Fang D. Telecommuting and the role of supervisory power in china[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2014, 31(2): 523–547. |

| [48] | Reinsch N L, Turner J W, Tinsley C H. Multicommunicating: A practice whose time has come?[J]. Academy of Management Review, 2008, 33(2): 391–403. |

| [49] | Rennecker J, Godwin L. Delays and interruptions: A self-perpetuating paradox of communication technology use[J]. Information & Organization, 2005, 15(3): 247–266. |

| [50] | Richardson K, Benbunan-Fich R. Examining the antecedents of work connectivity behavior during non-work time[J]. Information and Organization, 2011, 21(3): 142–160. |

| [51] | Richardson K M, Thompson C A. High tech tethers and work-family conflict: A conservation of resources approach[J]. Engineering Management Research, 2012, 1(1): 29–43. |

| [52] | Schlachter S, Mcdowall A, Cropley M, et al. Voluntary work-related technology use during non-work time: A narrative synthesis of empirical research and research agenda[J]. International Journal of Management Reviews, 2017. |

| [53] | Schlosser F K. So, how do people really use their handheld devices? An interactive study of wireless technology use[J]. Journal of Organizational Behavior, 2002, 23(4): 401–423. |

| [54] | Taskin L, Bridoux F. Telework: A challenge to knowledge transfer in organizations[J]. International Journal of Human Resource Management, 2010, 21(13): 2503–2520. |

| [55] | Tennakoon K L U S, Da Silveira G J C, Taras D G. Drivers of context-specific ICT use across work and nonwork domains: A boundary theory perspective[J]. Information and Organization, 2013, 23(2): 107–128. |

| [56] | Wajcman J, Bittman M, Brown J E. Families without borders: Mobile phones, connectedness and work-home divisions[J]. Sociology, 2008, 42(4): 635–652. |

| [57] | Wright K B, Abendschein B, Wombacher K, et al. Work-related communication technology use outside of regular work hours and work life conflict[J]. Management Communication Quarterly, 2014, 28(4): 507–530. |

| [58] | Xie J J, Ma H Y, Zhou Z E, et al. Work-related use of information and communication technologies after hours (W_ICTs) and emotional exhaustion: A mediated moderation model[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 79: 94–104. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40