文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第8期 |

- 卢东, 刘懿德, IvanK. W. Lai, 曾小桥

- Lu Dong, Liu Yide, Ivan K. W. Lai, Zeng Xiaoqiao

- 分享经济下的协同消费:占有还是使用?

- Collaborative consumption in sharing economy: own or access?

- 外国经济与管理, 2018, 40(8): 125-140

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(8): 125-140.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-08-24

2018第40卷第8期

2.澳门科技大学 商学院,澳门 999078;

3.澳门城市大学 国际旅游与管理学院,澳门 999078

2.School of Business, Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China;

3.Faculty of International Tourism and Management, City University of Macau, Macau 999078, China

分享经济,又称“共享经济”,是指“利用互联网等现代信息技术,以使用权分享为主要特征,整合海量、分散化资源,满足多样化需求的经济活动总和”(国家信息中心分享经济研究中心,2017)。在分享经济环境下,消费者的消费行为和模式发生了根本性的变化(Ozanne和Ballantine,2010)——消费者价值的获取方式由传统的基于所有权的购买和拥有转变为基于使用权的分配和获取。例如,我们可以不再购买自行车而是通过共享单车便利地实现短途出行;也可以在爱彼迎(Airbnb)等住宿分享平台上提供我们闲置的房间来获得经济回报或者利用其他消费者的房屋分享来满足自己个性化的住宿需求。这种借助互联网技术实现的、以所有权和使用权分离为特征的产品和服务分享,被称为协同消费(collaborative consumption)。

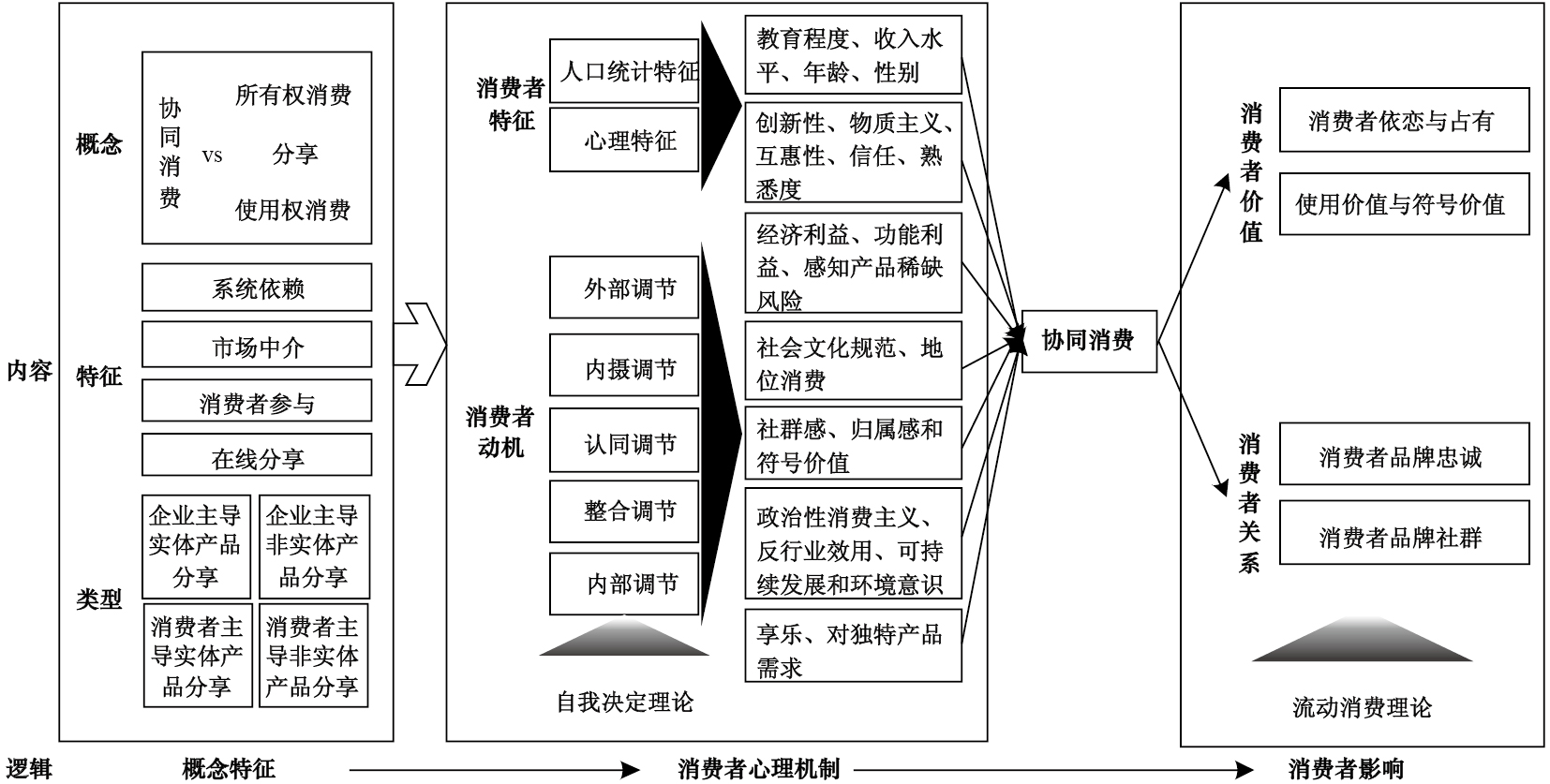

协同消费所具有的“整合各类分散闲置资源、满足消费者多样化需求、实现供需双方快速匹配”的优势(张新红等,2017),促进了我国分享经济的高速发展。2016年,我国分享经济市场交易额接近3.5万亿元,同比增长103%,参与人数超过6亿,同比增加1亿人(国家信息中心分享经济研究中心,2017)。与协同消费蓬勃发展的现实形成鲜明对比,相关理论研究才刚刚起步。国内研究主要集中在协同消费的商业模式和政策治理上,理论和实证研究都十分匮乏。相对而言,国外研究则更为系统而丰富,不仅从分享经济的不同视角发展了多个与协同消费相关的概念,还深入探讨了协同消费的类型和特征,消费者参与动机,以及给消费者带来的影响。鉴于分享经济发展的现实需求和国内相关理论研究的不足,本文以“概念特征——消费者心理机制——消费者影响”为主线,系统性地回顾协同消费的相关文献,明确提出协同消费的概念、类型和特征,深入分析消费者参与的个体特征、动机及其对消费者的影响,构建协同消费研究框架,展望未来研究机会。本文不仅在理论上整理了现有相关研究的主要观点和成果,提出协同消费的研究框架,在实践中也有助于企业创新分享经济商业模式,吸引消费者的参与。

二、协同消费的概念与比较(一)协同消费的概念

随着分享经济的兴起,不同学者从分享经济的不同视角将具有分享特征的商业和消费活动概念化为:分享(sharing)(Belk,2010)、协同消费(collaborative consumption)(Botsman和Rogers,2010)、商业分享系统(commercial sharing systems)(Lamberton和Rose,2012)、协同生产(co-production)(Humphreys和Grayson,2008)、协同创造(co-creation)(Lanier和Schau,2007)、生产消费融合(prosumption)(Ritzer和Jurgenson,2010)、产品服务系统(product-service systems)(Mont,2002)、使用消费(access-based consumption)(Bardhi和Eckhardt,2012)、消费者参与(consumer participation)(Fitzsimmons,1985),以及流动消费(liquid consumption)(Bardhi和Eckhardt,2017)等。在这一系列与分享经济密切相关的概念中,协同消费不仅体现了分享经济所具有的在线协同、社交商务、在线分享和消费者意识四个特征(Hamari等,2016);而且反映了分享经济中消费者分享活动所强调的对产品和服务的非所有权形式的临时性使用,以及对互联网,特别是Web 2.0的依赖(Belk,2014);甚至Botsman和Rogers(2010)认为分享经济就是协同消费。因此,本文采用协同消费这一概念来描述分享经济中以互联网等现代信息技术为手段,以使用权分享为主要特征的消费活动,它体现了分享经济所强调的通过资源分享实现可持续发展和物尽其用的消费观。

目前关于协同消费的概念和范畴,学术界还没有达成共识。最早提出协同消费概念的Felson和Spaeth(1978)将协同消费定义为“一个或多个消费者通过参与一个或多个他人的共同活动来消费产品或服务”。这一定义仅仅强调协同消费的事实,并没有涉及资源的获取和分配,其范畴既可能包括传统的分享,如一个家庭对房屋的共享,也可能包括一般的市场交易,如朋友聚餐但各自买单。随着现代网络技术发展和对等社群(peer communities)的兴起,Botsman和Rogers(2010)提出协同消费是一种“基于产品和服务的分享、交换、交易或租赁,以取得所有权使用的一种经济模式”。这一概念包括了“传统的分享,物物交易,租赁,贸易,借贷,赠予和互换”等多种活动形式(Botsman和Rogers,2010)。但Belk(2014)认为Botsman和Rogers(2010)的定义过于宽泛,与市场交换、赠予和分享的概念混淆。他认为协同消费不应包括不涉及补偿的分享,也不包括构成永久性所有权转让的赠予。因此,Belk(2014)将协同消费定义为“人们为了获得一定酬金或其他形式的补偿,对资源的获取和分配所进行的协调”,包括租赁、借贷,物物交易、贸易和互换等活动。

Benoit等(2017)认为协同消费具有三元结构,其角色包括了平台提供者(plat provider)、对等服务提供者(peer service provider)和顾客;在交易性质和方式上,它是一种基于市场中介的消费,交易中不发生所有权转移,顾客只是临时性地从对等服务提供者处获得闲置资产的使用。从三元结构特征出发,Benoit等(2017)将协同消费定义为:“平台提供者将临时使用资产的消费者和提供资产使用权的服务者匹配起来,以此传递核心服务的活动”。Benoit等(2017)的定义将协同消费局限于消费者间基于第三方平台的使用权交易,明确排除了企业提供产品使用权的模式。

从主流文献看,学者们虽然在协同消费的概念范畴上存在争议(如是否包括传统分享,是否包括构成所有权永久转移的赠予或捐赠,是否仅限于消费者间的分享),但都在这两方面形成了共识:(1)以互联网等现代信息技术作为协调资源获取和分配的手段;(2)以不占有所有权为目的的使用权分享为主要形式。因此,基于现有学者的共识和分享经济发展的商业实践,本文将协同消费定义为:在有组织的系统和网络中,以现代信息技术为手段,通过市场的中介,消费者为满足自我利益,以不占有所有权的方式,获取和分配产品使用权的活动。这一定义强调协同消费是消费者建立在满足个人利益基础上的,通过互联网信息技术实现的,在市场的中介下以付费和其他形式的补偿来获取和分配产品使用权的活动,因此不包括发生所有权转移的赠予或捐赠(如支付宝的轻松筹),也不包括以利他为导向的分享(如沙发客)。

(二)协同消费与所有权消费、分享、使用消费的比较

1. 协同消费与所有权消费

所有权表达的是个体与客体之间的特殊关系,客体属于个人财产。对于所有权消费,消费者可以通过他们的拥有物来获得身份认同,作为扩展自我的一部分(Belk,1988)。拥有物对于自我的维持、展示和转化具有重要作用。在所有权消费模式下,消费者对产品拥有完全的财产权,可以控制与产品所有权相关的行为;单一的所有权使所有者能够清晰地界定自我与他人的边界;所有者有权控制或拒绝他人对其产品的使用,也可以通过出租、出售和利用产品来获得收益。相对于与消费者存在长期交互关系的所有权消费,协同消费是一种临时性和情景性的消费模式,消费者不以占有产品所有权为目的。

2. 协同消费与分享

虽然协同消费是以分享为基础的消费模式,但并不等同于分享。分享是指“将我们的东西分配给他人使用,或者获得他人的东西为我们所使用的行为或过程”(Belk,2010)。分享与协同消费的主要区别在于:(1)分享是一种利他主义行为,旨在为他人提供方便,礼貌或善意,是“非互惠的亲社会行为”(Benkler,2004);而协同消费是以自利为动机,通过经济交换和互惠方式实现,产品使用权的获得是以货币或其他形式的补偿为代价的(Belk,2014;Benoit等,2017)。(2)分享是非市场中介的,依赖于社会机制下的协作交换(coordinating exchange)(Benoit等,2017),发生在社会性联结的群体中,如家庭内部和亲朋好友之间(Belk,2010);而协同消费是以市场为中介的(Belk,2014;Benoit等,2017),平台企业与顾客双方或者平台企业、对等服务提供者和顾客三方依据市场交易规则实现使用权的分配和获取,并且协同消费主要发生在陌生人之间。需要指出的是,虽然近年来互联网尤其是Web 2.0带来了许多新的分享方式,并且更大规模地促进了陌生人之间的分享,但并没有改变分享的非互惠本质(Belk,2014)。

协同消费与分享也存在共同之处。首先,协同消费与分享都存在资源的分配和使用两种活动。例如,在分享中个体提供资源为他人使用和获得他人的资源为自己所使用;在协同消费中消费者提供产品获取报酬和支付价格获得产品的使用权。其次,协同消费和分享不发生所有权的转移,“都是以非所有权占有形式获得物品的临时使用”(Belk,2014)。第三,协同消费和分享都依赖于互联网,特别是Web 2.0技术。互联网促进了供需双方的快速匹配,使得陌生人之间的协同消费成为可能;以用户生成内容和用户间相互联结为特征的Web 2.0技术不仅使顾客提供资源成为可能,也使得主要发生在家庭和熟人间的传统分享向陌生人间的现代分享转变(Belk,2014)。

3. 协同消费与使用消费

协同消费也是以使用消费为基础的消费模式。使用消费是“市场中介的交易,但交易过程中不发生所有权转移”(Bardhi和Eckhardt,2012)。服务提供者保留合法产品所有权的同时,为获得收益,向消费者提供临时有限的产品使用权(Schaefers等,2016)。在使用消费中,消费者以租赁或有偿使用为基础,通过取得产品或服务或进入某种网络的资格,来获得利益(Lovelock和Gummesson,2004)。使用消费与协同消费的主要区别在于:使用消费一般指企业提供产品为消费者使用,并不包含消费者间个人私有财产的分享(Bardhi和Eckhardt,2012);而协同消费不仅包括企业提供产品或服务为多个消费者所使用,而且还包括消费者提供产品或服务为他人所使用。虽然使用消费和协同消费存在差异,但二者都强调产品所有权不发生转移,消费者只是临时获得产品的使用权,并且都是利用网络技术来实现供需之间的匹配(Lawson等,2016)。

三、协同消费的分类及特征(一)协同消费的分类

理论上学者们依据消费方式、产品或服务提供者、交换模式、产品的竞争性和排他性等不同标准,对协同消费进行了不同的划分。

Botsman和Rogers(2010)依据消费者在分享经济中的消费方式,将协同消费划分为三种类型:产品服务系统(product service systems)、再分配市场(redistribution markets)和协同生活方式(collaborative lifestyles)。产品服务系统是指人们共享企业提供的产品(如神州租车的汽车租赁),对等共享或租用他人的私人物品(如Zilok、Rentoid等私人物品租赁平台)。在这种系统中,消费者不占有产品的所有权,只为获得产品使用而付费。通过产品服务系统,消费者不必获得物品的所有权,也不用为维持产品的占有支付额外费用;消费者与产品的关系从归属关系转变为使用关系,产品本身只是满足某种需求的选项。再分配市场指不需要的二手或废弃的物品重新分配给另一些需要的人(如eBay、Craigslist网站),减少了社会资源的浪费。协同生活方式则指具有相同兴趣的群体相互分享或互换各自的时间、空间、技能或资金等虚拟资产(如P2P借贷,Airbnb、途家等住宿分享市场)。协同生活方式往往基于陌生人的信任来实现消费者间私人财产的分享,丰富了个体的人际关系和社会联系。

在Botsman和Rogers(2010)的分类基础上,Möhlmann(2015)进一步依据产品和服务由企业提供还是消费者提供,将协同消费分为B2C服务和C2C分享。B2C服务指企业提供产品和服务供消费者临时使用,如摩拜、ofo等共享单车。C2C分享包括再分配市场和协同生活方式。

Hamari等(2016)认为协同消费也包含了产品所有权的转移,因此他们根据交换过程中产品所有权是否发生转移,将协同消费划分为所有权使用(access over ownership)和所有权转让(transfer of ownership)两种形式。前者指用户可以通过对等分享方式,在有限的时间里提供和分享他们的产品和服务给其他用户,其主要形式为租用和交换,如Airbnb、途家和Uber等;后者指通过二手物品的购买和交换使所有权从一个用户让渡给另一个用户,如闲鱼网。

除了上述分类方式,现有研究认为分享主体和客体的类型在协同消费中也起着重要作用。从分享主体看,产品和服务由企业提供还是个人提供影响着消费者的信任。Botsman和Rogers(2010)认为消费者间的分享要建立“陌生人的信任”。相对于消费者间私有财产的分享,企业提供的产品因其专业性更能获得信任。此外,相对于消费者个人的分享,企业的分享更能使消费者对分享系统的使用和参与感到满意(Möhlmann,2015)。从分享客体看,客体是有形的还是无形的不仅决定了消费者更愿意选择使用权消费还是所有权消费(Bardhi和Eckhardt,2012),而且影响着消费者对分享的体验和评价(Hellén和Gummerus,2013)。无形产品只能被使用而无法拥有,有形产品则更容易被拥有,因此无形产品相对于有形产品更容易被分享。例如,非物质化的产品(如音乐或文件)比物质化的产品更有利于在线分享,也更强调合作、亲社会和利他动机(Belk,2010);但是非物质化的产品也比物质化的产品更容易让消费者感到风险(Murray和Schlacter,1990)。因此,本文基于分享主体(企业/消费者)和客体(有形性/无形性)的不同,将协同消费分为:企业主导的实体产品分享、企业主导的非实体产品分享、消费者主导的实体产品分享和消费者主导的非实体产品分享。

(二)协同消费的特征

协同消费作为一种现代信息技术驱动的分享经济(Hamari等,2016),虽然表现为不同的具体形式,如共享汽车、共享住宿、众筹、知识共享等,但这些不同形式具有共同的特征。基于现有文献和商业实践,协同消费具有以下特征:系统依赖、市场中介、消费者参与和在线分享。

(1)系统依赖。几乎所有的协同消费活动都依赖于不同的信息系统。Belk(2014)认为协同消费依赖于Web 2.0技术。Web 2.0技术是“允许用户贡献内容并相互连结的网站”(Carroll和Romano,2011),这与信息单向提供给消费者、消费者与网站或其他消费者不能互动或回应的Web 1.0技术形成鲜明对比。Web 2.0技术促进了用户生成内容以及信息在线生成和消费,以Web 2.0为基础的对等平台(peer-to-peer platform)成为信息创造和消费的必需工具。虽然对等平台一般与内容分享相关,但也包括更广泛的用户在线协同活动(Hamari等,2016),如用户间的交换。Botsman和Rogers(2010)指出社会化网络使无数分散的即时性供求信息同步化透明,让供应方和需求方达到共赢。正是由于协同消费对信息技术系统的依赖,Hamari等(2016)将其视为一种技术现象。事实上,只有利用现代信息技术,海量、分散化的资源才能有效地与消费者多样化的需求相契合,也才能真正实现协同消费。

(2)市场中介。协同消费依赖于市场中介,并受经济交换的盈利动机驱动,如汽车分享、在线阅读和住宿共享。市场中介的性质影响消费者与客体的关系,并指导这些关系的交易规则(Bardhi和Eckhardt,2012)。协同消费是对产品获取和分配的协调,而这种协调是以经济或非经济的补偿为基础的,因此Belk(2014)将其称为“伪分享(pseudo-sharing)”,Milanova和Maas(2017)也视其为利他行为的对立面、传统分享的商业维度。由于协同消费所描述的商业关系是以盈利为目的的商业交易,自利和互惠是参与者的主要动机,因此协同消费需要市场的调节。

(3)消费者参与。协同消费需要消费者不同程度的参与。例如在汽车分享中,消费者需要自己驾驶、清洁、加油、报告损害以及归还,这些都是汽车分享模式成功的关键。协同消费中广泛存在消费者共创。在企业主导的协同消费中,消费者承担了企业员工的角色(Bardhi和Eckhardt,2012),需要消费者自助完成服务;而在消费者主导的协同消费中,消费者既是消费者,也是生产者,即“生产消费者(proconsumer)”(Hamari等,2016)。由于协同消费需要消费者参与,从消费属性上看,具有自助服务的特征,这影响了消费者对使用客体的承诺和认同(Bardhi和Eckhardt,2012)。

(4)在线分享。协同消费虽然被称为伪分享,但仍然具有分享的形式。Belk(2014)就认为协同消费处于传统分享和一般市场交易之间,兼具二者的属性。互联网使得分享不再局限于亲密关系的个体之间,扩展到更大范围的陌生人之间。对于消费者,互联网不仅促进了他们之间知识和内容的在线分享,也促进了他们之间实体产品的转移和使用(Belk和Llamas,2012)。对于企业,电子商务推动了产品和服务通过信息技术得以分享(Gansky,2010),如Zipcar、Airbnb等在线协同消费平台。在线分享的特征使得协同消费戴上了分享的面具(Belk,2014;Milanova和Maas,2017)。

四、协同消费的个体特征和动机分享经济的流行,给传统商业模式带来了挑战。例如,短时度假租赁公司Airbnb在190个国家拥有超过200万个可租赁的房间(Milanova和Maas,2017),这对于传统酒店来说是不可想象的。理解消费者参与协同消费的个体特征和动机成为分享经济模式和传统商业模式之间竞争的关键(Benoit等,2017)。

(一)协同消费的个体特征

消费者个体特征影响他们的协同消费倾向。这些与协同消费相关的个体特征包括:年龄、性别、收入水平、受教育程度等人口统计特征以及个体创新性(personal innovativeness)、物质主义(materialism)、互惠性(reciprocity)、熟悉度和信任等心理特征。

1. 人口统计特征

协同消费倾向与人口统计特征相关。协同消费是基于现代信息技术平台的新兴消费模式,要求消费者能够应用移动设备、网络支付、评价系统、GPS(提供实时定位的全球卫星定位系统)、LBS(提供与位置相关的各类信息服务系统)等网络技术,因此受教育程度较高的消费者,选择协同消费的倾向较高。Tussyadiah(2015)在对共享住宿的研究中发现旅游中采用协同消费的消费者具有受教育程度高和收入水平高的特征。Hellwig等(2015)在对德国和瑞士家庭分享行为的研究中发现,在分享的数量和频率上,女性高于男性,年轻人高于老年人。

2. 心理特征

(1)个体创新性。协同消费具有创新和时尚的特征(Botsman和Rogers,2010)。接受和采纳协同消费的消费者往往更具开放性和创新性。个体创新性是指消费者接受新事物、新思想,尝试新产品、新技术的倾向,包括一般创新性(general innovativeness)和特定领域创新性(domain-specific innovativeness)(Goldsmith和Hofacker,1991)。特定领域创新性反映了消费者在某一特定领域(如,产品类别)采纳新产品的倾向(Agarwal和Prasad,1998),相对于一般创新性特征,特定领域创新更能预测特定行为。Tussyadiah(2015)发现参与协同消费的消费者在信息技术领域具有高创新性特征。

(2)物质主义。物质主义是一种强调物质财富重要性的个人价值观,是消费者对世俗财物的重视程度(Richins和Dawson,1992)。高物质主义者重视物质财富,将其视为生活的中心(Goldsmith和Clark,2012)。物质主义是预测消费行为的核心变量,包括占有欲(possessiveness)、非慷慨性(non-generosity)和嫉妒(envy)三个维度(Belk,1985)。占有欲指对自己所有物保持控制和所有权的倾向,包含害怕拥有物失去的担心。非慷慨性是一种不愿意将自己的拥有物给予或者分享给他人的行为。嫉妒是指当看到别人快乐、成功、取得名誉或其他一些自己渴望获得的事物时所产生的一种不愉快或难受。由于使用而非拥有是协同消费的核心,对于物质主义者,不占有所有权的使用将无法满足其对物质财富的需求,因而参与协同消费的意愿较低。已有的实证研究也支持物质主义倾向在分享和协同消费中的重要性。Ozanne和Ballantine(2010)对397名玩具分享俱乐部会员的实证研究表明物质主义倾向有助于对分享消费者进行市场细分。Akbar等(2016)发现在占有欲和非慷慨性两个物质主义维度中,只有前者抑制了消费者对产品分享系统的参与意愿。Hellwig等(2015)认为慷慨和完美主义是影响消费者分享倾向的个体特征。慷慨是消费者乐意给予他人超过必要和预期的某种东西,而完美主义体现消费者在分享中对个人所有物失去或收回时不完美状态的担心。这两种消费者特征都与物质主义紧密相关,低慷慨性的个体对金钱和物质有更高依恋,而完美主义者认为别人不会像自己一样小心对待物品,因此这两种个性特征都阻碍了个体的分享。

(3)互惠性。互惠性是指“构筑给予帮助和回报义务的道德规范”(Gouldner,1960)。互惠性是一种交换的潜在机制,当一个人给予另一个人一些资源的同时就建立了一种义务,即后者在未来某时对前者回报价值相当的资源(Wu等,2006;邹文篪等,2012)。互惠性包括三种形式:广泛互惠(generalized reciprocity)、平衡互惠(balanced reciprocity)和负面互惠(negative reciprocity)(Sparrowe和Liden,1977)。广泛互惠是一种利他主义的互惠,交换各方不会明确说明对方给予报答的时间、回报资源的数量和质量,它体现的是给予者对他人利益行为的关注;平衡互惠要求接受者在短时间内回报给予者价值相当的资源,它体现的是交换各方同时给予对方等价的资源;负面互惠则是交换各方明确规定回报的时间,并强调回报资源的等价性,它是一种高度自利的互惠(邹文篪等,2012)。个体互惠性特征影响其分享和参与协同消费的倾向。由于分享是一种利他主义行为,因此持有广泛互惠规范的消费者,其分享意愿也较高。Hellwig等(2015)的研究就发现理想主义分享者(表现为高分享行为的消费者)具有最高的广泛互惠特征,但其平衡互惠特征的得分最低。但是对于协同消费而言,消费者持有的是自利动机,其平衡互惠的特征将更为明显。

(4)熟悉度。消费者对商业分享系统越熟悉,将更可能参与协同消费,因为已有的知识将减少获得系统效用的不确定性(Lamberton和Rose,2012),而且对分享服务的熟悉也有助于最小化交易成本(Möhlmann,2015)。在对汽车分享和住宿分享的实证研究中,Möhlmann(2015)发现熟悉度决定了消费者对分享服务的满意,但对再次使用意愿没有直接效应。

(5)信任。信任也是影响协同消费的心理特征(Botsman和Rogers,2010;Ert等,2016)。它使消费者对产品提供者持有信心,并在使用和交易中感到安全。在协同消费情景中,信任的对象既包括服务的提供者,也包括与之分享的其他消费者。Botsman和Rogers(2010)指出协同消费需要在消费者之间建立陌生人的信任;Ostrom和Walker(2003)强调信任和互惠是个体相互合作的核心变量;Möhlmann(2015)的研究发现信任是影响消费者对协同消费满意的主要因素。在基于Airbnb数据的实证分析和实验中,Ert等(2016)发现从房东照片中感知的信任越高,房客选择该房东的可能性越大,愿意接受的房价也越高。

(二)协同消费的动机

最初,学者们认为参与协同消费的动机受造福他人和保护环境的责任驱使,如分享、帮助他人和可持续消费行为(Prothero等,2011;Hamari等,2016),但这不足以解释为什么协同消费如此广泛地为大众所接受。近年来随着研究的深入,学者们发现消费者参与协同消费存在多种因素的驱动(见表1)。本文参照Hellwig等(2015)和Hamari等(2016)对个体参与分享和协同消费动机的划分方法,依据自我决定理论(Deci和Ryan,1985;Ryan和Deci,2000),把消费者参与协同消费的动机划分为以外部动机和内部动机为端点的连续体,即外部调节(external regulation)、内摄调节(introjected regulation)、认同调节(identified regulation)、整合调节(integrated regulation)和内部调节(intrinsic regulation)。

| 作 者 | 分享产品的类别 | 动 机 |

| Akbar等(2016) | 实体产品:汽车、工具和时尚品 | 对独特消费品的需求; 低的产品需求匹配; 当消费不拥有分享产品时,高的产品需求匹配 |

| Albinsson和Yasanthi Perera(2012) | 非商业性的:私有和公共的临时分享事件 | 社群感 |

| Bardhi和Eckhardt(2012) | 实体产品:汽车 | 使用价值:减少费用和增加便利性; 符号价值:灵活的生活方式 |

| Benkler(2004) | 实体产品:汽车,分布式计算 | 货币(或任何其他市场交易价值); 社会心理回报,如自信、自尊和爱 |

| Bucher等(2016) | 实体产品 | 道德

社会性享乐 货币激励 |

| Catulli等(2013) | 实体产品:妇幼产品 | 影响自己的生活方式;社会责任 |

| Hamari等(2016) | 实体产品(没有明确在参与服务分享网站时消费者分享何种产品) | 经济利益;源自参与所感到的乐趣; 感知可持续性促进对分享的积极态度,但是并不一定参与 |

| Hellwig等(2015) | 实体产品:食品、家用物品、个人所有物非实体产品:知识和技能、数字化的照片和音乐、个人信息 | 整合动机(integrated motivation):相互尊重、同情、同理心; 外部动机(extrinsic motivation):财务效用、时间和金钱的节约; 内摄动机(introjected motivation):文化和社会规范 |

| Lamberton和Rose(2012) | 实体产品:汽车、自行车服务:手机话费或流量分享计划 | 感知产品稀缺性;成本利益 |

| Moeller和Wittkowski(2010) | 实体产品 | 趋势导向;便利性导向 |

| Möhlmann(2015) | 实体产品:汽车、公寓 | 效用;成本节约;熟悉度 |

| Ozanne和Ozanne(2011) | 实体产品:玩具 | 社会和社群利益(功能利益、能力发展、社会支持、社群建设); 反消费主义和节俭(反对消费主义社会和物质主义) |

| Tussyadiah(2015) | 非实体产品:对等住宿、租赁服务 | 可持续发展;社群感;经济利益 |

| Milanova和Maas(2017) | 非实体产品:保险服务 | 财务利益;社会和符号价值;陌生人网络 |

| Lawson等(2016) | 实体产品与非实体产品:汽车、公寓等 | 经济意识;环境意识;地位消费;选择困惑;多样化寻求忠诚 |

| Schaefers等(2016) | 实体产品:汽车 | 减少产品绩效风险

;减少财务风险 ;减少社会风险 |

| Barnes和Mattsson(2017) | 实体产品:汽车 | 经济利益;环境利益;社会利益;享乐和归属感;社会影响;信任和结构性保障 |

| 资源来源:根据相关文献整理。 | ||

1. 外部调节

外部调节指个体为了获得或者避免由他人支配的奖励或惩罚而从事的行为,是个体自主性最小的外部动机(Ryan和Deci,2000)。在协同消费情景下,个体参与的外部调节型动机包括经济利益、功能利益和感知产品稀缺风险(perceived risk of product scarcity)。

经济利益是消费者选择协同消费的最主要原因(Bardhi和Eckhardt,2012;Hamari等,2016;Benoit等,2017)。Rudmin(2016)认为随着经济增长速度的减缓,越来越多的人将不能维持传统物品的私人占有,因此相对于拥有,人们将更偏好于使用。经济利益(Benkler,2004;Tussyadiah,2015;Bucher等,2016;Hamari等,2016;Barnes和Mattsson,2017)、财务利益(Hellwig等,2015;Milanova和Maas,2017)、交易效用和存贮效用(Lamberton和Rose,2012)、节约成本(Bardhi和Eckhardt,2012;Hellwig等,2015;Möhlmann,2015)等因素驱使人们相对于所有权消费,更愿意选择协同消费。例如,Bardhi和Eckhardt(2012)在共享汽车研究中发现,虽然Zipcar在市场推广中不断宣传环境主义、可持续性、共同体(communitas)、品牌亲和力,但是节省费用才是消费者的主要动机。Hamari等(2016)也认为协同消费所具有的先天价格优势是消费者参与的主要原因。他们基于服务分享网站用户的实证研究发现,经济利益虽然不影响用户对协同消费的态度,但决定了用户参与的行为意愿。Möhlmann(2015)在B2C汽车分享和住宿分享的实证研究中也发现,成本节约虽然与分享满意度无关,但显著地影响了再使用意愿。在非所有权占有的租赁服务中,协同消费为消费者节约了时间和精力(Moeller和Wittkowski,2010)。

相对于传统的产品或服务购买,包括便利性(Bardhi和Eckhardt,2012)、灵活性(Moeller和Wittkowski,2010;Bardhi和Eckhardt,2012;Lamberton和Rose,2012)、可试用性(Lawson等,2016)、可替代性(Lamberton和Rose,2012),以及减少风险和责任(Lamberton和Rose,2012;Schaefers等,2016;Benoit等,2017) 等功能利益是消费者参与协同消费的重要动机。例如,在汽车和住宿共享市场中功能效用影响消费者对分享的满意和再次选择意愿(Möhlmann,2015)。Bardhi和Eckhardt(2012)认为共享汽车的便利性不仅改变了顾客的生活方式,也为他们提供了使用不同类型汽车的自由。Lamberton和Rose(2012)发现灵活性效用(flexibility utility)或移动效用(mobility utility)是消费者选择商业分享系统的重要原因。Lawson等(2016)提出协同消费所提供的购前试用机会促进了消费者的参与。Hennig-Thurau等(2007)的研究发现,当消费者感知协同消费对所有权消费具有可替代性时,消费者倾向于选择协同消费。此外,协同消费提供了非所有权资产的临时使用,因此减少了与所有权相关的风险(产品绩效、财务和社会风险)(Schaefers等,2016),拥有产品所附加的维护、存贮和处置的责任(Lamberton和Rose,2012),以及做出错误购买决策的风险(Benoit等,2017)。

感知产品稀缺风险也会影响消费者对商业分享系统的使用意愿。Lamberton和Rose(2012)将感知产品稀缺风险定义为“消费者持有的有关分享行为将抑制共享产品使用程度的信念”。他们认为消费者在使用商业分享系统中的共享产品时彼此之间存在竞争。由于竞争的存在,协同消费的吸引力不仅取决于消费者对成本和收益的权衡,还取决于其他消费者的使用情况。也就是说,消费者会认为他人对共享产品的使用会妨碍自己获得分享的效用。他们的实证研究表明感知产品稀缺风险显著地负向影响消费者选择商业分享系统的倾向。

2. 内摄调节

内摄调节指个体吸收外部规则,但并不完全接受外部规则,做出某种行为是为了避免焦虑和愧疚或为了提高自尊(赵燕梅等,2016)。内摄调节是相对受到控制的外部动机(Ryan和Deci,2000),其与外部调节的最大区别是内摄调节基于自尊。协同消费的内摄调节动机包括文化和社会规范(Hellwig等,2015)、地位消费(status consumption)(Lawson等,2016)等。

消费者认可的文化和社会规范构成了他们参与协同消费的动机。当消费者认为自己的行为不符合社会期望和规范时,会感到问心有愧。Hellwig等(2015)在定性研究中发现,消费者会对他们拥有但并不真正需要的东西感到愧疚,为了减少这种愧疚,他们会将物品分享给那些更需要的人们。

地位消费也是消费者参与协同消费的重要动机,它有助于提高消费者的自尊。地位消费是一种动机过程,在这一过程中“消费者试图通过炫耀性地消费那些能够赋予和象征个体及其周围重要他人地位的消费品来提高其社会地位”(Eastman等,1999)。Lawson等(2016)认为地位消费促使消费者选择使用消费。他们的实证调查发现追求地位消费的消费者对使用消费持有积极的态度。Benoit等(2017)也认为通过协同消费模式,消费者能够消费平常他们无力支付的奢侈品。

3. 认同调节

认同调节指个体出于行为自身利益而考虑其价值,感到行为是重要的,包括更多的自主或自我决定的成分(Ryan和Deci,2000)。协同消费动机中属于认同调节类型的包括:社群感、归属感和符号价值。

现有研究认为社群感和归属感是人们参与协同消费的重要心理动机(Albinsson和Yasanthi Perera,2012;Möhlmann,2015;Tussyadiah,2015;Benoit等,2017)。社交网络和协作促进了协同消费,直接的点对点交互和个人经验的分享不仅能够帮助参与者构建和维持与他人的社会联系,而且增强了他们对社群的归属感。例如,Airbnb将自身定位于社群驱动的酒店品牌,专注于游客与本地居民间人际关系的构建,从而实现游客本土化的旅游体验。在住宿分享中,社会联结和声誉促使游客参与协同消费(Tussyadiah,2015)。在以互联网为媒介的实体产品分享中,构建新的社会关系、成为社群中的一员、在社群中寻求同伴关系是消费者参与分享的主要动机(Bucher等,2016)。此外,Albinsson和Yasanthi Perera(2012)进一步提出社群感不仅是参与协同消费的动力,而且是协同消费的结果。

协同消费本身的符号价值促使消费者参与商业分享系统(Bardhi和Eckhardt,2012;Catulli等,2013;Benoit等,2017)。符号价值包含了与自我相关和传达给他人的积极社会意义(Smith和Colgate,2007)。作为一种特殊社会客体,符号是某种事物的代表、具有意义,并且在用于向他人传递共同意义时,构成了自我表达(Flint,2006)。自我表达的满足为消费者带来符号价值。Baudrillard和Levin(1981)在对现代消费文化背景下的使用价值进行宏观分析时指出,使用价值、效用和功能本身就是消费文化符号的一部分。也就是说,协同消费本身就可以在社会文化环境中获得符号价值。

4. 整合调节

整合调节是指行为产生于与个体价值观和需要相一致时,此时个体不仅认为行为有用,而且将其整合于自我概念之中(Ryan和Deci,2000)。整合调节是最具有自主性的外部动机形式。在协同消费中,整合调节动机包括政治性消费主义(political consumerism)、反行业效用(anti-industry utility)、可持续发展和环境意识等。

消费者意识包括政治性消费主义(Bardhi和Eckhardt,2012;Catulli等,2013)、反行业效用(Lamberton和Rose,2012)或反主流情感(anti-establishment)(Hennig-Thurau等,2007;Hamari等,2016)、可持续发展和环境意识(Bucher等,2016),形成了人们对分享和协同消费的态度以及对绿色消费行为的偏好。可持续发展和环境保护是协同消费产生的社会效益。协同消费本身就是一种可持续实践(Botsman和Rogers,2010),绿色和生态活动(Bardhi和Eckhardt,2012),对于注重环境和生态的个体具有天然的吸引力(Hamari等,2016)。Bucher等(2016)认为可持续和环境友好意识是消费者分享的道德动机,影响着他们对分享的态度。Catulli等(2013)在对妇幼产品的租赁服务研究中发现,年轻的父母们通过协同消费将对社会和环境事业的关心作为社会责任投射到自我形象上。

5. 内部调节

内部调节即内部动机,是个体固有的追求新奇和挑战、发展和锻炼自身能力、勇于探索和学习的先天倾向(Deci和Ryan,1985)。它与个体的内部因素如兴趣、满足感等密切相关,是高度自主的动机类型,代表了自我决定的原型。享乐价值和对独特产品的需求是协同消费的主要内部动机。

协同消费自身所具有的享乐性构成了消费者参与协同消费的动机。享乐源于行为本身,例如程序员参与开源软件的研发就是源于行为本身带来的乐趣和胜任感的结果(Ryan和Deci,2000)。Chen(2009)的研究也表明享乐是体验性使用的主要感知价值。在诸如信息系统使用(Van der Heijden,2004)和网络信息分享(Nov,2007)等与分享有关的活动中,享乐被认为是消费者参与的重要动机。Hamari等(2016)对服务分享网站的研究表明享乐不仅影响顾客对分享的态度,也影响其参与的行为意愿。

对独特产品的需求也构成消费者参与协同消费的动机。现有文献指出个体需要借助不同的消费模式来使自己与他人进行区别(Tian和McKenzie,2001)。这种通过消费进行个体差异化的需求被Lynn和Harris(1997)称为“独特消费品需求”(desire for unique consumer products),它反映了消费者为彰显个体独特性和社会地位而搜寻他人很少拥有的消费品、服务和体验。在协同消费情景中,产品分享系统使得消费者获得曾经不能负担和不经常购买产品的使用权成为可能,因此具有高物质主义倾向的消费者,在产品独特需求高的情况下,更愿意参与产品分享系统(Akbar等,2016)。

五、协同消费对消费者的影响协同消费的兴起改变了长期以来所有权消费占主导的消费文化和模式。消费者获取顾客价值的方式不再单一地通过对产品所有权的占有来实现,也可以通过对产品使用权的获取和分配来达到。Bardhi和Eckhardt(2017)认为当代消费模式将趋向于短暂、基于使用和非物质化的“流动消费”。作为流动消费的具体形式,协同消费在消费者依恋和占有、使用价值和符号价值、品牌关系与社群等方面,给消费者带来了深刻的影响。

(一)消费者依恋和占有

协同消费改变了消费者依恋(consumer attachment)的性质。在传统所有权消费中,物质财产被认为是自我的一部分(Belk,1988),它通过与情境相关的延伸,赋予消费者身份认同,在时间和空间上维持其身份关系,为其提供身份转换的机会(Arnould和Thompson,2005),构建其社会关系和社群(Cova,1997)。然而,协同消费破坏了消费者与客体的关系(Gruen,2017)。在协同消费中,消费者只在使用时临时性地与客体联结,因此消费者依恋的本质更具有流动性和不稳定性(Bardhi等,2012;Bardhi和Eckhardt,2017)。这与传统依靠物质财产保持长期联结,并受身份认同和联结价值(linking value)驱动的消费者依恋截然不同(Bardhi和Eckhardt,2017)。

此外,协同消费减少了消费者对客体的占有和个人化。所有权消费研究认为顾客价值源于消费者对客体的占有(Miller,1988),然而协同消费意味着消费文化从注重对客体的占有转移到通过对客体的获取、使用和重新分配来实现资源的快速循环(Bardhi和Eckhardt,2017)。在协同消费中,消费者不再关注对物品、服务或经验的占有,也不再期望通过占有来实现自我延伸。例如,学者们发现消费者会避免与他们临时使用的产品保持身份认同(Bardhi和Eckhardt,2012;Weiss和Johar,2016)。因此,协同消费中顾客价值的获取与消费者对客体的占有无关,而是产生于消费资源的快速循环和流通(Bardhi和Eckhardt,2017),这在客观上减少了消费者对客体的占有和个人化。

(二)使用价值和符号价值

协同消费使消费者更重视使用价值。在现代消费社会,消费者更加注重使用价值、效用和功能,而协同消费体现了工具性成为市场和社会交换基本逻辑的观念(Giesler和Veresiu,2014;McAlexander等,2014;Eckhardt和Bardhi,2016)。协同消费意味着使用价值比所有权消费中的身份认同和联结价值更重要。也就是说,消费者更重视客体提供的功能价值,而不是其带来的身份价值,也不是将他们与其他消费者关联起来的联结价值(Cova等,2007)。例如,Bardhi和Eckhardt(2012)在共享汽车研究中发现,使用价值在使用消费中处于主导地位;Marcoux(2009)指出基于使用价值的消费者关系使消费者摆脱了社会资本产生的互惠义务;Baskin等(2014)对送礼行为的研究表明,与具有符号价值的礼物相比,接受者更偏好具有使用价值的礼物。

协同消费也给消费者带来符号价值。使用价值本身就可以获得符号价值(Bardhi和Eckhardt,2012,2017)。虽然某些产品(如汽车、奢侈品)的所有权消费会给消费者带来符号价值,但是协同消费改变了消费者对符号价值的感知。Bardhi和Eckhardt(2012)的研究发现,消费者接受共享汽车并不是出于绿色消费或利他的动机,而是在于其使用价值;协同消费使消费者获得比拥有产品更经济和灵活的符号价值。因此,协同消费改变了消费者长期以来将所有权消费作为资本和地位象征的观念,使消费者获得节俭、便利、自由和灵活的符号价值。

(三)品牌关系与社群

协同消费改变了忠诚、承诺等关系结构(Bardhi和Eckhardt,2017)。消费者与品牌的关系不再取决于关系承诺和情感依恋,而是依赖于工具性和市场逻辑(Eckhardt和Bardhi,2016),其关系性质具有交易性和一次性,关系约束也更为宽松。同时,由于消费者参与协同消费是为了获取和分配使用权这一功利性目的,因此他们专注于临时性关系的建立,这不同于所有权消费中因身份认同而建立持久关系的传统品牌社群,协同消费中的社群关系更加短暂。例如,Bardhi和Eckhardt(2012)对共享汽车的实证研究发现,消费者不愿与只提供使用权而非所有权的分享经济品牌建立牢固的关系。Zwick和Bradshaw(2016)也提出协同消费中的消费者关系类似于社交媒体和虚拟数字世界的社群关系——社群沟通具有目标驱动性和务实性,社群参与具有临时性和短暂性,社群成员关系具有脆弱性。

六、研究结论、管理启示和未来研究方向(一)研究结论

首先,本文在系统梳理学界主流共识和商业发展现实的基础上,提出协同消费的定义——在有组织的系统和网络中,以现代信息技术为手段,通过市场的中介,消费者为满足自我利益,以不占有所有权的方式,获取和分配产品使用权的活动。在此基础上进一步指出协同消费不同于所有权消费、分享和使用消费。其次,从分享客体(有形与无形)和分享主体(企业与消费者)两个维度将协同消费划分为“企业主导的实体产品分享”“企业主导的非实体产品分享”“消费者主导的实体产品分享”和“消费者主导的非实体产品分享”,并将其特征归纳为“系统依赖”“市场中介”“消费者参与”和“在线分享”。再次,从人口统计特征和心理倾向两个方面,总结消费者参与协同消费的个体特征;以自我决定理论为理论基础将消费者参与协同消费的动机归纳为外部调节、内摄调节、认同调节、整合调节和内部调节;以流动消费理论为理论基础剖析协同消费这一新兴消费模式对传统消费者价值和消费者关系带来的冲击。最后,在前述分析的基础上,提出协同消费的研究框架(见图1)。

|

| 图 1 协同消费研究框架 |

(二)管理启示

首先,协同消费既包括资源使用端,又包括资源分配端,即一方面消费者通过商业分享系统来获得产品和服务,另一方面企业或消费者作为资源提供者为分享系统内的其他消费者提供产品和服务。对于消费主导的协同消费具有交叉网络外部性的特征(王一粟和陈宏民,2017),即对于分配端的对等服务提供者,需求端的消费者越多,他们所提供的资源越可能被利用,从而获得收益越多;而对于需求端的消费者,分配端的对等服务提供者提供的资源越多,他们越可能实现多样化和个性化的选择。因此,这一类型分享经济企业所面临的是一种双边市场,不仅要尽可能吸引消费者提供资源,还要维持足够的消费者使用。

其次,协同消费具有系统依赖、市场中介、消费者参与和在线分享的特征。因此,分享经济企业必须基于现代信息技术构建商业分享系统,使得分散即时的供求信息同步化透明,从而达到供应方和需求方的共赢;必须重视商业分享系统的用户友好、快捷便利、随时随地响应的技术特征,从感知易用和感知有用两方面吸引使用端消费者参与自助服务;必须对分配端消费者给予不同形式的补偿,以吸引他们持久地分享。

最后,消费者参与协同消费的动机主要受经济利益和功能利益的驱动。因此,分享经济企业提供的产品和服务相对于传统企业应具有价格优势,并且能够为消费者提供便利性、灵活性、可试用性、可替代性以及减少所有权风险和责任的效用,从而吸引消费者从传统的所有权消费转向协同消费。

(三)未来研究方向

当代社会正进入一个以软资本主义(soft capitalism)、知识社会(knowledge society)、网络社会(network society)和风险社会(risk society)为特征的社会阶段,表现出广泛的全球化、全球流动性和移动性(Bardhi和Eckhardt,2017)。在此基础上,Bauman(2003)的流动现代性理论(the theory of liquid modernity)指出随着西方工业化生产的衰退、知识和数字经济的兴起,社会结构不再具有稳定性和长期性。以工具理性、个人化、风险与不确定性,以及生活和身份的碎片化为特征的流动现代性使得当代消费模式趋向于短暂、基于使用和非物质化,即Bardhi和Eckhardt(2017)所提出的“流动消费”的概念。协同消费既是流动现代性和流动消费的产物,也适应了分享经济对整合分散资源实现快速供需匹配的资源配置要求,因而在未来经济生活中将成为一种普遍的消费模式。对于协同消费这一新生事物,无论是学术研究还是商业实践,都需进一步加以研究和拓展。

1. 消费者参与协同消费研究

现有研究对协同消费中消费者分享的个体特征和动机研究不足,相关研究结论还存在矛盾之处。(1)在物质主义对协同消费的影响方面,还没有统一的结论。一些学者认为高物质主义倾向的个体不愿意选择分享(Belk,2010)和使用产品服务分享系统(Akbar等,2016);但Bardhi和Eckhardt(2012)认为物质主义促进了协同消费,它使消费者能够负担得起超出其经济能力的奢侈生活方式。(2)对可能影响协同消费的个体文化价值倾向方面还缺少关注。集体主义和个人主义、长期导向可能影响消费者对协同消费的参与。在不确定性规避方面,Schaefers等(2016)基于风险感知理论发现财务、功能和社会风险增加了消费者对使用消费的选择,他们认为使用服务选择减少了消费者对所有权的拥有意愿。但也有研究认为,所有权拥有使得消费者能够通过自我与产品或品牌的联结来消除社会的不确定性和不安全感(Rindfleisch等,2009)。(3)虽然一些学者对消费者参与协同消费的动机开展了研究(Hellwig等,2015;Milanova和Maas,2017),但是这些研究还停留在定性研究阶段,缺乏实证数据的支持。因此,未来研究需要深入探讨消费者选择协同消费的个体特征和动机。

2. 协同消费对消费者的影响研究

目前协同消费对消费者期望、满意度、评价和口碑传播的影响机制还未受到应有的关注。由于协同消费具有平台企业、消费者和对等服务提供者三位一体的特点(Benoit等,2017),消费者对协同消费可能形成与传统服务不同的期望和评价。特别是当核心服务由对等服务提供者提供时,协同消费如何影响消费者期望的形成,消费者又如何做出评价。未来研究需要进一步探讨协同消费如何影响消费者的期望、满意度、评价和口碑传播,以及这些关系潜在的中介变量和调节变量。

协同消费改变了消费者与品牌和品牌社群关系的性质,然而现有的相关研究还没有开展。Bardhi和Eckhardt(2017)建议未来研究需要重点关注协同消费中维持长期品牌关系的边界条件;以及协同消费是否会导致品牌狂热(brand fanaticism)(Cova和Fuschillo,2013)和社群主义(tribalism)(Cova等,2007)的衰落,如果衰落,将发生在哪些类型的消费者以及哪些类别的产品和服务中。现有研究也还未涉及协同消费对消费者生活质量的影响。协同消费作为一种以非所有权占有为主的消费模式也会影响消费者的生活质量(Benoit等,2017)。消费者是否看重物品的所有权,不拥有所有权是否对消费者生活质量产生负面影响?例如,当消费者通过协同消费来获得过去不能负担的奢侈生活方式时,他们对奢侈品的态度是否改变,他们的生活质量是否受到负面影响。

3. 商业分享系统研究

商业分享系统设计对分享经济企业获得成功具有重要意义,但相关研究对商业实践开展还缺乏具体的指导。商业分享系统是吸引消费者参与协同消费的关键。在现有研究中,一些学者从产品特征和类型、产品和消费者关系、消费者间的相似性出发研究了商业分享系统如何吸引消费者的参与。未来研究需要从产品特征和类型、产品和消费者关系上拓展对商业分享系统的研究。此外,另一些学者从技术特征上对商业分享系统开展了研究。例如,Valencia等(2015)提出需要设计智慧产品服务分享系统以增加系统的易用性和吸引力。他们认为智慧产品服务分享系统应具有“消费者授权”“服务个性化”“社群感”“服务参与”“产品所有权”“既独特又共同的体验”和“持续升级”特征。但有关商业分享系统技术特征的研究还处在理论探索阶段,相关结论尚缺少实证研究的支持。未来研究需要进一步探索如何设计有效的商业分享系统,这将有助于企业构建协同消费商业模式,提高企业竞争力。

4. 中国情境下的协同消费研究

协同消费虽然不是始创于我国,却在我国社会文化和市场环境中快速生根发芽并茁壮成长。以ofo共享单车为代表的分享经济平台企业不仅在国内市场获得成功,更风靡全球。对我国情境下的协同消费开展研究,不仅有助于推动我国分享经济的健康成长,也有助于探索我国协同消费快速发展并取得初步成功的原因。

首先要关注我国独特的消费者文化价值观对协同消费的影响。以儒家文化为主导的文化价值观,如集体主义、长期导向、节俭对促进协同消费具有先天优势,这也许是协同消费在我国快速发展的重要原因之一。

其次要加强我国协同消费的监管框架和治理研究。一些学者提出要将分享经济企业纳入监管框架;创新监管理念;制定适用法规和服务标准,通过市场机制解决协同消费存在的风险问题;推进诚信体系建设,建立分享经济网上信用平台;加大分享经济创新的支持力度,创建良好的制度环境(刘奕和夏杰长,2016)。另一些学者认为需要解决协同消费中对等服务提供者的劳工权益、福利制度、职业保障、技能培养等问题,需要提高他们对日益强势的平台企业的议价能力(Benoit等,2017)。未来的研究应该基于这些政策建议进行深入探讨,特别是在国家发展改革委等八部门联合颁布的《关于促进分享经济发展的指导性意见》①的基础上,为我国企业和行业主管部门提供更具操作性的方法和措施,同时也应尝试预测监管和治理措施变化对协同消费业务模式的影响。

最后要加强我国分享经济企业市场细分和定位研究。国外研究已初步对参与协同消费的消费者进行市场细分,例如,Hellwig等(2015)将参与商业分享的消费者划分为理想分享者(sharing idealists)、实用分享者(sharing pragmatists)、反对分享者(sharing opponents)和规范分享者(sharing normatives);Lawson等(2016)将选择使用消费的消费者划分为价格驱动的随波逐流者(fickle floaters)、不在乎价格的溢价保持者(premium keepers)、关心环境的觉悟实利主义者(conscious materialists)和寻求产品试用的“寻求变化者”(change seekers)。但这些基于西方消费者的市场细分是否适合中国消费者还需进一步检验。此外,目前对分享经济企业的定位研究还未展开。虽然目前协同消费平台企业的主要竞争对手是传统服务提供商,但是随着市场的发展,未来可能面对其他协同消费平台企业的竞争,例如房屋短租市场中途家、小猪短租和蚂蚁短租等品牌之间的竞争,共享单车市场中ofo单车、摩拜单车、小蓝单车等品牌之间的竞争。因此未来研究需要从分享经济企业的核心竞争力和产品差异化出发,探讨针对协同消费的市场定位研究。

① 2017年7月,国家发展改革委等八部门联合发布的《关于促进分享经济发展的指导性意见》。http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/03/content_5207691.htm。

| [1] | 刘奕, 夏杰长. 共享经济理论与政策研究动态[J]. 经济学动态, 2016(4): 116–125. |

| [2] | 赵燕梅, 张正堂, 刘宁, 等. 自我决定理论的新发展述评[J]. 管理学报, 2016(7): 1095–1104. |

| [3] | 邹文篪, 田青, 刘佳. " 投桃报李”——互惠理论的组织行为学研究述评[J]. 心理科学进展, 2012(11): 1879–1888. |

| [4] | Akbar P, Mai R, Hoffmann S. When do materialistic consumers join commercial sharing systems[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(10): 4215–4224. |

| [5] | Bardhi F, Eckhardt G M. Liquid consumption[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 44(3): 582–597. |

| [6] | Barnes S J, Mattsson J. Understanding collaborative consumption: Test of a theoretical model[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 118: 281–292. |

| [7] | Benoit S, Baker T L, Bolton R N, et al. A triadic framework for collaborative consumption (CC): Motives, activities and resources & capabilities of actors[J]. Journal of Business Research, 2017, 79: 219–227. |

| [8] | Bucher E, Fieseler C, Lutz C. What’s mine is yours (for a nominal fee)–exploring the spectrum of utilitarian to altruistic motives for internet-mediated sharing[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 62: 316–326. |

| [9] | Catulli M, Cook M, Potter S. Consuming use orientated product service systems: A consumer culture theory perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 141: 1186–1193. |

| [10] | Ert E, Fleischer A, Magen N. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb[J]. Tourism Management, 2016, 55: 62–73. |

| [11] | Hamari J, Sjöklint M, Ukkonen A. The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(9): 2047–2059. |

| [12] | Milanova V, Maas P. Sharing intangibles: Uncovering individual motives for engagement in a sharing service setting[J]. Journal of Business Research, 2017, 75: 159–171. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40