文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第7期 |

- 韩宝山

- Han Baoshan

- 橘兮?枳兮?——权变视角下国外双重股权研究中的争议

- Mandarins or trifoliate oranges: a controversy in the foreign dual-class structure research from a contingency perspective

- 外国经济与管理, 2018, 40(7): 84-98

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(7): 84-98.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-04-27

2018第40卷第7期

近年来,伴随互联网、物联网、人工智能等新兴经济的蓬勃发展,一些不同于传统工业经济下的公司治理结构得到了广泛应用。其中,“同股不同权”的双重股权是较为典型的制度安排。从全球实践来看,双重股权越来越受到生物医药研发、高科技以及互联网为主的新经济和创新型企业的青睐。对美国IPO数据的统计表明,2009—2013年期间每年平均有16.5%的企业在IPO时采用双重股权,且主要集中于互联网等高科技企业(Howell,2017);针对全球上市的互联网公司的统计表明,2004—2013年期间有超过20%的互联网企业采用了双重股权制度(石晓军和王骜然,2017)。随着我国以新产业、新业态、新商业模式为特征的新经济板块的快速发展,也有越来越多的企业采用双重股权制度。据统计,目前有116家内地公司在美国作第一上市,33家(28%)采用了双重股权结构,市值高达5 610亿美元,占所有美国上市内地公司市值的84%(巴曙松和巴晴,2017)。

双重股权(dual-class share)是一种典型的同股不同权的股权制度安排,能够实现现金流权与控制权的分离。“两权分离”导致双重股权内生了天然的代理冲突,因而,双重股权自诞生以来饱受学术界争议①。一些学者认为,双重股权有助于缓解资本约束(Howell,2017)、优化控制权配置、降低交易成本(Lund,2017),因而是一种可以被优秀企业奉为圭臬的“典范”式(paragon)的公司治理安排;但是,也有学者认为,双重股权违背了主流公司治理体制中同股同权的基本原则,会破坏股东之间的民主与公平关系(Grossman和Hart,1988;Harris和Raviv,1988),加剧代理冲突(Masulis等,2009),是一种助长管理层攫取投资者利益的“寄生虫”式(parasite)的制度形式。既然双重股权具有天然的代理冲突,那么为什么仍然有很多优秀公司采用该治理形式?或者说,如果双重股权有益于企业,什么因素将保证这一制度优势的发挥?什么样的治理机制能够缓解其制度劣势?鉴于中国资本市场对双重股权的认识还停留在了解观望阶段,那么双重股权“距离A股还有多远”?

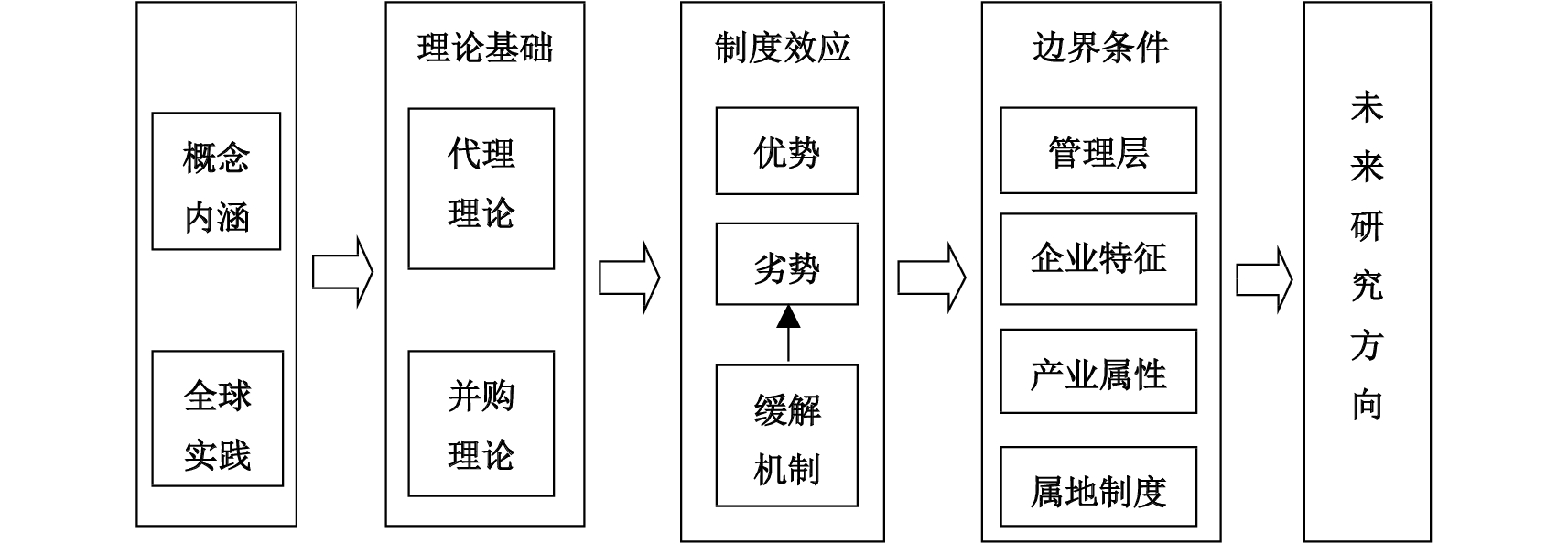

为了回答上述问题,本文对国外涉及双重股权的研究进行了全面的梳理和评述,系统性地探究了双重股权的内涵、全球实践、理论基础、制度效应,以及可能的边界条件,以期通过该综述,使学者、企业、监管机构对双重股权有个全面的理性认识,同时,为国内实务界应用这一制度提供有益思路。本文的研究发现,尽管在全球得到普遍应用,双重股权仍是一种“小众”模式;双重股权导致的实践结果是复杂的,需要用权变视角研究和分析其制度效应;管理层的个人特征、企业特征、行业属性、企业属地宏观制度等界定了双重股权实施的边界条件;对于重视长期价值(专用人力资本、创新)、具有高增长前景(互联网等高科技企业)、较低内部代理成本(创始人团队及其家族控股、高杠杆率)的企业而言,双重股权不失为一种富有效率的治理结构,但是,在不具备必要的边界条件的情况下,如果纵容内部股东或管理层滥用双重股权,公司有可能招致高昂的代理成本。

本文的研究贡献主要体现在三个方面:第一,对双重股权的研究文献进行了系统的整理和评述②;第二,通过权变视角分析了双重股权的制度效应,识别出双重股权不同制度效应的边界条件,这既有助于调解文献中不一致甚至相互矛盾的研究结论,对双重股权在理论界和实务界所引起的巨大争议提供新的洞见,在实践中也可以为企业实施双重股权提供更为具体和明确的边界框架;第三,基于现有研究的不足,从前置因素、作用机理及边界条件、实证研究方法等维度提出了未来可能的研究方向。

总之,本文将结合理论前沿和企业所需对双重股权这一特殊的治理结构提供一个全面的理论认识,希望企业、监管机构理性地看待类似于双重股权这样公司治理结构创新的合理性,并呼吁加快对该领域的相关研究,更好地服务于有志于推进公司治理结构创新的新经济及创新型公司。图1列示了本文的研究框架。

|

| 图 1 本文研究框架 |

(一)双重股权的内涵

双重股权又称“双重股权结构”,是相对于奉行“同股同权”原则的单一股权而言的,它指的是一家公司将其发行的股票分为不同的类型,同一份额不同类型的股票,对应着不同等的投票权。也就是说,双重股权对应的是在公司投票权上作出了特殊安排的类别股的股权结构,是控制权的不对称分配机制(Taylor和Whittred,1998)。这种股权结构设计可以实现公司股东的现金流权与投票权的分离,从而使少数股东或管理层以较少的现金流权来确保掌控公司控制权变成可能。

在操作中,实行双重股权的公司会在普通股之外发行至少一种投票权优于普通股的其他类别的股票,这些股票有时不能公开交易,而仅限于公司创始人或家族企业的控制人所持有。最为常见的做法是将公司股票分为次级投票权股票(subordinate voting share)(常被称为“A类股”)和超级投票权股票(super voting share)(常被称为“B类股”)两种。次级投票权股票每股仅有一票表决权,有的甚至没有表决权;而超级投票权股票每股对应数倍于次级投票权股票的投票权,一般为10倍,极端的甚至可达150倍。有的公司则会发行三种或更多种类型的股票。比如,Facebook在2012年首次公开募股发行时就采用了双重股权结构。Facebook对外部投资人发行了每股一份投票权的A类股票,对创始人团队及其他内部人发行了每股十份投票权的B类股票。2016年,Facebook又寻求通过拆股发行没有投票权的特殊C类股票。③在双重股权结构中,公司投票权不再按照投资者所持有股票的份额数量来作平均分配,而是代之以取决于公司股票种类的不同等的投票权。例如,采用双重股权后,Facebook的创始人扎克伯格持有公司不到10%的经济价值,但却拥有超过50%的投票权利。Gompers等(2010)的研究发现,美国双重股权公司内部股东通常持有现金流权的平均值为40%左右,而投票权占比却在60%左右。

(二)双重股权的全球实践

近年来,双重股权在全球范围的企业尤其是新经济企业中的运用有日益流行的趋势,如表1所示。根据Nenova(2003)的统计,在全球最大的38个国家或地区中,有22个国家或地区采用了双重股权;Bennedsen和Nielsen(2010)对西欧14个国家4 096家公开上市的企业调查发现:采用双重股权的企业数量为963家,占样本企业的24%;Li(2015)对美国标普1 500家企业的统计表明,2007—2013年期间每年平均6.2%的企业采用双重股权,且主要集中于高科技和传媒类企业;Jog等(2010)对加拿大上市公司的研究发现,平均来看,1996—2005年期间加拿大公司采用双重股权的比例约为15%。此外,根据Nenova(2003)的研究,双重股权在韩国、巴西、南非、墨西哥等新兴市场国家也比较流行。从上面的分析可以看出,双重股权在全球范围的应用还是比较普遍的,尤其是在制度相对完善的发达经济体。

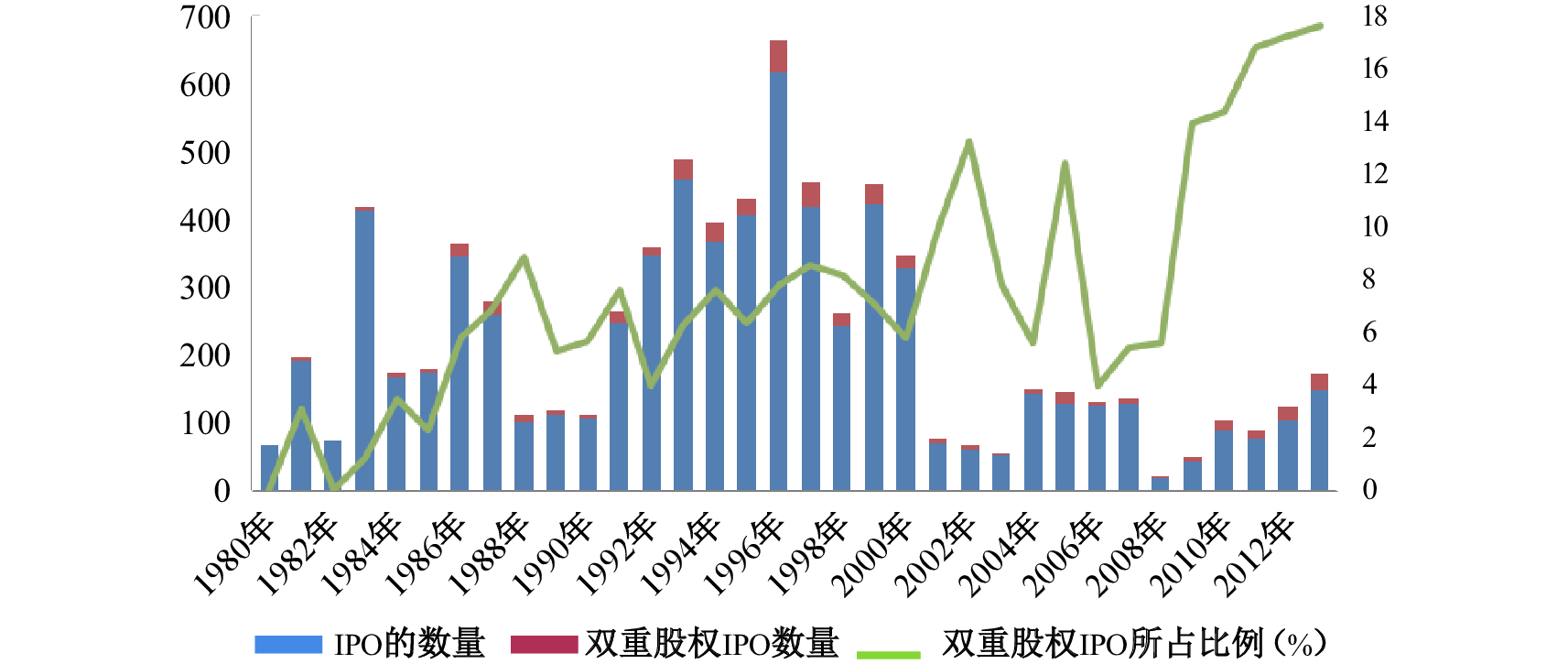

美国作为资本市场最发达的国家之一,双重股权的发展也是最早和最发达的。通过对美国双重股权实践情况分析,可以帮助我们对双重股权有一个更加清晰、全面的了解。Arugaslan等(2010)、Howell(2017)对美国双重股权公司进行了研究,具体结果如图2所示。根据作者的研究结果,1980—2008年期间,美国采用双重股权IPO的公司比例平均为6.1%;2009—2013年期间,这一比例上升到了16.5%。虽然近年来采用双重股权的企业有了显著提升,但是,与采用单一股权的公司相比仍然是比较少的。为什么美国公司采用双重股权的数量如此之少?一个可能的原因在于美国公司可以用于保障内部股东对公司控制权的治理安排,除双重股权这一制度手段外,还有其他多种选择,内部股东并不必然需要通过采用双重股权来防止敌意收购和保持有效的控制地位(Seligman,1986)。

总之,从美国的实践来看,双重股权仍然是一种“小众”模式。正如DeAngelo和DeAngelo(1985)所指出的,“双重股权是介于股权高度分散和股权高度集中之间的一种中间状态,适用于管理层因其财富受限而无法大量持股,但管理层掌握控制权却能够给公司带来很大利益的情形”,这并不是公司治理中的一种“主流”模式。

| 国家或地区 | 样本企业

数量 |

双重股权

企业数量 |

所占比例(%) |

| 奥地利 | 90 | 21 | 23 |

| 比利时 | 85 | 0 | 0 |

| 丹麦 | 164 | 48 | 29 |

| 芬兰 | 104 | 46 | 44 |

| 法国 | 495 | 15 | 3 |

| 德国 | 582 | 112 | 19 |

| 爱尔兰 | 60 | 15 | 25 |

| 意大利 | 169 | 73 | 43 |

| 挪威 | 138 | 15 | 11 |

| 葡萄牙 | 70 | 0 | 0 |

| 西班牙 | 146 | 0 | 0 |

| 瑞典 | 200 | 123 | 62 |

| 瑞士 | 161 | 84 | 52 |

| 英国 | 1 632 | 411 | 25 |

| 西欧国家(总体) | 4 096 | 963 | 24 |

| 美国 | 6(均值) | ||

| 加拿大 | 15(均值) | ||

| 韩国 | 65 | ||

| 巴西 | 141 | ||

| 南非 | 22 | ||

| 墨西哥 | 5 | ||

| 智利 | 7 | ||

| 澳大利亚 | 3 | ||

| 数据来源:西欧14个国家的数据来自Bennedsen和Nielsen(2010);美国数据来自Gompers等(2010);加拿大数据来自Jog等(2010);新兴市场国家的数据来自Nenova(2003)。 | |||

|

| 资料来源:1980—2008年数据来自Arugaslan等(2010);2009—2013的数据来自Howell(2017)。 图 2 1980—2013年美国双重股权IPO统计图 |

(一)代理理论

股权结构是公司治理问题的逻辑起点。在不同股权结构下,公司治理致力于解决的根本问题存在差异。在分散股权结构下,由于管理层与股东利益不一致导致各种代理成本,公司治理的根本问题是分散的小股东和管理层之间的利益冲突(Jensen和Meckling,1976),即第一类代理问题;而在集中股权结构下,控股股东和小股东之间的利益冲突,成为公司治理致力于解决的主要问题(Shleifer和Vishny,1997),即第二类代理问题。研究表明,世界上大多数国家的大企业很少是分散持股的,它们一般是由家族或政府所控制(La porta等,1999;Claessens等,2000;Faccio和Lang,2002)。这些控股股东通常借助双重股权、金字塔结构、交叉持股、控股股东指派管理者控制公司等机制来增强自己的控制权。这些控制权提升机制(control-enhancing mechanisms)使内部人能“以小博大”、以较少的现金流成本来确保对公司的管控。也就是说,控制权提升机制会导致现金流权与投票权的分离(Claessens等,2000;Faccio和Lang,2002)。现金流权与投票权的分离可能会削弱传统治理和监督结构如控制权市场、收购威胁、甚至是独立董事的治理功能,加剧代理冲突。这一利益冲突主要表现为控股股东对小股东利益的“剥夺”(Bebchuk和Weisbach,2010)。

双重股权是内部人增强控制权的重要机制。过去,它通常被认为属于股东与管理层之间的代理问题(Partch,1987;Jarrell和Poulsen,1988)。但由于在实践中,双重股权的受益人主要是控股股东如家族。因此,双重股权导致的所有权和控制权的分离实际上是第二类代理问题的表现,即控股股东与小股东之间的代理冲突(Villalonga和Amit,2009)。大多数双重股权公司IPO或再资本化之前,公司股权结构已是相当集中,内部人持有大量的现金流权(Gompers等,2010)。所以,双重股权公司总体上已经从第一类代理问题过渡到了第二类代理问题。虽然同属第二类代理问题,但是,双重股权事件使不同股东之间的权益关系有了再调整和再设定的新的可能性。

(二)并购理论

并购是公司重要的外部治理机制(Fama和Jensen,1983;Jensen,1986)。并购一方面可以惩戒“偷懒”的管理者,另一方面也可能导致管理层的“短视化”。随着现代公司股权日益分散、资本市场短期主义日益盛行(Christensen和Van Bever,2014),敌意收购所带来的风险也日趋增加。为此,很多企业通过法律层面的规定和公司层面的反收购条款来保护自己的利益。其中,双重股权是企业尤其是新经济企业用来抵御敌意收购的重要措施之一(Gompers等,2010)。

双重股权通常弱化了股东的权利,赋予了管理层和内部人更多的控制权,从而降低了被收购的可能性。收购威胁的下降影响了控制权市场的治理作用的发挥。一方面,如果双重股权被用作是获取控制权私利的工具,并购市场惩戒功能的弱化有可能导致管理层堑壕,进而加剧代理冲突,损害公司价值。另一方面,如果双重股权被用作抵御资本市场短期主义倾向,控制权市场治理机制的弱化有可能改善管理层的短视行为,使其更加专注于长期项目投资(创新)以提高公司长期绩效。

四、“双刃剑”——双重股权的制度效应学者对于双重股权的制度优劣,还没有形成相对统一的意见。持代理理论的观点认为,双重股权限制了股东权利,弱化了传统治理和监督结构的功能,进而有可能侵占小股东利益,损害企业价值(Masulis等,2009)。而持长期价值观点的学者则认为,双重股权能够使管理层更加注重企业长期价值的创造(Jordan等,2016),实现企业增长潜力(Lehn等,1990)。研究者针对双重股权的实证研究也得出了若干截然不同的结论。表2列示了一些重要的实证研究文献及其主要结论。不难发现,双重股权的“劣势”占据主导地位,例如没有改善股东福利、降低了公司价值、提高了控制权私利等。但是,也有一些研究敏锐发现,在一定条件下双重股权是一种有效率的制度安排,例如缓解了管理层的短视行为,解决了长期项目投资不足的难题,进而增加了股东财富、提升了企业价值。当然,对于上述研究结论我们必须十分谨慎。在开展实证研究的过程中,双重股权选择的内生性问题和对关键变量的测量误差(Adams和Ferreira,2008),有可能“污染”各方研究结论的内外部效度。

| 作者(年份) | 样本及研究方法 | 主要研究结论 | |

| 正面效应 | Partch(1987) | 1962—1984年美国44家再资本化公司;事件研究法 | 未损害股东价值 |

| Dimitrov和Jain(2006) | 1979—1988年美国178家再资本化公司;事件研究法 | 长期来看提高了股东价值,改善了会计绩效 | |

| Jog等(2010) | 1996—2005年加拿大上市公司;PSM/FE | 没有降低公司的市场价值;也没有导致大股东侵占小股东利益 | |

| Jordan等(2014) | Gompers等(2010)的美国双重股权企业;OLS/PSM | 股利增加,提高外部股东收益 | |

| 负面影响 | Jarrell和Poulsen(1988) | 1962—1987年美国94家再资本化公司;事件研究法 | 降低了股东价值 |

| Smart和Zutter(2003) | 1990—1998年美国2 622宗IPO事件;OLS | 双重股权公司估值更低;被收购的概率低;CEO的薪酬相对较高 | |

| Niu(2008) | 2003—2004年加拿大上市公司;OLS | 双重股权公司支付了更多的非审计服务费用,降低了其市场估值 | |

| Masulis等(2009) | Gompers等(2010)的美国双重股权企业;OLS | 增加了代理成本,损害公司价值 | |

| Bennedsen和Nielsen(2010) | 1996—1998年西欧4 096家上市公司;FE/IV | 损害公司价值;家族企业、舒适度价值大的产业、更好的投资者保护的国家其上述效应更显著 | |

| Gompers等(2010) | 1995—2002年美国双重股权企业;IV/PSM | 降低了企业的Tobin’s q | |

| McGuire等(2014) | Gompers等(2010)的美国双重股权企业;OLS/PSM | 降低了公司合理避税的行为,使管理层享受“平静生活” | |

| Li和Zaiats (2017) | 1994—2010年19个国家的企业数据;OLS | 利用信息不对称操纵盈余管理 | |

| 权变视角 | Villalonga和Amit(2009) | 1994—2000年美国财富500企业;OLS | 降低了公司价值,但是,这一负面效应在家族企业中不显著 |

| Dey等(2015) | Gompers等(2010)的美国双重股权企业;OLS/PSM | 降低了企业价值,但是,负债缓解了该负面影响,当负债达到一定程度,上述关系转为正向 | |

| 石晓军和王骜然(2017) | 2004—2013年在美国上市的互联网公司;3SLS | 对高科技企业创新有显著的促进作用,且这一作用的发挥依赖于企业属地的制度因素 | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

(一)长期价值的“守护者”——双重股权的制度优势

尽管存在天然的代理冲突,但是,当面临投资不足、专用性人力资本价值高但风险较大的创新项目时,双重股权也许是最优的制度安排之一(Smart和Zutter,2003;Banerjee和Masulis,2013)。由于管理层的控制权与这些投资项目具有激励兼容性,所以,在一定条件下,双重股权能够提升公司长期价值,增加股东收益(陆宇建,2016)。

1.高能激励

每一个企业都拥有自己独特的组织结构、投资机会、人力资本以及做事的规则和方法。由于这些独特性,管理层需要投入大量时间和资源来培育专用性人力资本。但是,专用性人力资本投资非常容易受到外部竞争的侵占(DeAngelo和DeAngelo,1985)。一旦控制权发生变更,管理层为公司所进行的专用性人力资本投资将面临着被侵占的风险,那么,他的投资意愿就会明显不足。管理层之所以愿意进行专用性人力资本投资,主要是基于与公司建立长期雇佣关系的预期。Fischel(1987)认为,保留内部人的控制权能够确保专用性人力资本投资不被侵占。DeAngelo和DeAngelo(1985)进一步认为,双重股权能够保护专用性人力资本投资不会被侵占,进而提高了管理层投资的激励。Amoako-Adu和Smith(2001)的证据显示专用性人力资本是企业采用双重股权的重要考量。由此可以得知,专用性人力资本扮演重要角色的行业如高科技产业更有可能采用双重股权制度(Taylor和Whittred,1998)。

最近的研究表明,以互联网技术为基础的新兴经济企业是应用双重股权最为普遍的行业之一。石晓军和王骜然(2017)的研究显示,2004—2013年全球上市的互联网公司中有超过20%的公司采用了双重股权制度。互联网等新兴经济企业之所以偏好于双重股权,可能取决于其产业特征。互联网企业自身于技术密集型行业,创新是其保持核心竞争力的关键所在,而管理层的专用性人力资本对企业的创新具有至关重要的作用。因此,双重股权一方面使持有B类股票的管理层专注于人力资本的投资、专注于产品研发、商业模式创新,另一方面使持有A类股票的股东避免对自己并不擅长的领域指手画脚,仅仅着力于风险分担,最终在两类股东之间实现投资回报收益的“平等”。

2.缓解“短视”

创新是一种价值大但风险较高的长期投资战略。由于不可契约化,类似的长期投资战略往往面临投资不足。如果公司通过发行普通股票为该项目融资,那么新发行的股票就会稀释管理层的控制权,严重削弱了其抵御未来收购企图的能力,进而面临被取代的风险。此外,由于创新项目的信息不对称和高风险性,管理层往往面临短期市场绩效的压力。随着外部收购威胁的压力越来越大,管理层会采取短视化行为以缓解短期市场压力(Stein,1988)。因此,重视控制权的管理层有可能会放弃该NPV为正的投资项目。双重股权能够降低控制权稀释效应,减轻短期市场压力,进而缓解创新项目投资不足的问题。Jordan等(2016)的证据显示双重股权公司的短期机构投资者、收购威胁、金融分析师的追踪都比较低,进而短期市场压力较小④。Banerjee和Masulis(2013)、Bauguess等(2006)的研究表明管理层依赖发行不具有投票权的股票来为高风险的项目进行融资。Chemmanur和Jiao(2012)通过理论模型表明,双重股权能够使管理层在没有被取代的威胁下增加融资,进而为长期投资战略提供资本。Lehn等(1990)的研究发现双重股权再资本化之后公司的R&D研发支出显著增加。此外,一些研究发现IPO之后双重股权公司更有可能再次回到市场进行更多的资本募集(Lehn等,1990),这一结论表明,控制权得到巩固之后,管理层更有意愿和能力实施长期投资战略。由此可以得知,研发密集型行业更有可能采用双重股权制度。

上文提到的双重股权在以互联网企业为标兵的高科技行业的普及应用,为该推断提供了佐证。如果R&D投资能够代表企业或产业未来发展前景,这就表明,具有良好增长前景、快速成长的行业更有可能采用双重股权制度(Lehn等,1990)。Jordan等(2016)为该观点提供了稳健证据,其研究表明,销售增长和R&D投资较高的企业更倾向于采用双重股权。

(二)控制权私利的“自肥者”——双重股权的制度劣势

控股股东管控的企业面临的主要治理问题是控股股东对小股东利益的剥夺(Bebchuk和Weisbach,2010)。双重股权的劣势也可能主要在于此,即管理层以牺牲外部股东的利益为代价来增加自己的控制权收益,这类做法通常被称为“自肥”行为。⑤管理层控制权收益表现在货币化和非货币化两个维度。

1.货币化方面的“自肥”

从相关文献来看,管理层主要通过以下几种方式来攫取货币化的控制权收益。

第一,修订薪酬契约。薪酬是管理层货币化收入重要的组成部分。在双重股权结构下,由于控制权的巩固以及传统治理机制的缺失,管理层会通过薪酬契约的修订来大幅提高自己的薪酬水平。Smart和Zutter(2003)研究发现,与单一股权相比,双重股权公司CEO的薪酬更高。Masulis等(2009)的研究进一步发现:CEO的薪酬与公司投票权与现金流量权的分离程度成正比;如果CEO来自于控股股东团队,上述效应更加显著。与此一致,Amoako-Adu等(2011)的研究发现:双重股权公司中,家族成员管理层的激励性薪酬(如奖金、股票期权)显著高于同等职位的非家族成员薪酬;双重股权公司中的家族成员管理层的激励性薪酬显著高于单一股权公司的家族成员薪酬。

第二,坐享投票权溢价。投票权溢价是衡量控制权私利的一个稳健性指标(Zingales,1994,1995;Nenova,2003)。其分析逻辑是,在公司控制权竞争中,希望获得控制权的股东愿意为有投票权的股票支付溢价,且溢价水平最高可达到他们对控制权的期望价值。因此,具有超级投票权的股票价值要高于普通股票的价值。学者们的研究也证实了投票权溢价的存在。Zingales(1994)在研究意大利米兰交易所的双重股权企业时发现,投票权溢价平均高达82%;Nenova(2003)在对全球18个国家或地区的双重股权企业的分析中发现,平均来看,法国法系国家的公司投票权溢价为22.6%,德国法系国家的为11%,斯堪的纳维亚法系国家的为0.5%,普通法系国家的为1.6%;Dyck和Zingales(2004)研究了39个不同国家的样本企业,研究结果发现,平均投票权溢价从日本的–4%到巴西的65%不等;Doidge(2004)的研究也得到了一致的结论。从这些结果可以看出,投票权溢价在不同的国家表现出了较大程度的差异。溢价差异主要取决于企业属地的法律制度如法律执行、投资者保护、并购规则等(Nenova,2003;Doidge,2004)以及法律外制度因素如市场竞争程度、媒体压力、税务实施、道德规范等(Dyck和Zingales,2004)。

第三,套利“股票统一化”。当公司要从双重股权向单一股权转变、实施所谓的“股票统一化”时,管理层有可能利用这一过程套利。股票统一化意味着公司治理的改善,市场往往会对这一进程给予正面评价,推高公司股价(Smart等,2008)。当预期到股票价格高涨时,管理层往往会在实施股票统一化之前进行大量的股票回购,然后在股票价格高位时进行收割。Lauterbach和Yafeh(2011)对以色列80家股票统一化事件的研究发现,为了抵消控制权稀释造成的损失,管理层在进行统一化之前会增加股票的购买。进一步,Lauterbach和Pajuste(2015)对欧洲国家1996—2009年间121家自愿统一化的公司研究发现,管理层会利用市场对统一化事件的正面反应来出清自己手中的股票,从而获取大量私利。Bigelli等(2006)对意大利股票统一化的研究发现,管理层会在股票统一化公告之前大量购买没有投票权的股票,然后利用统一化进程来增加自己的财富。

第四,减少现金股利派发。管理层具有较强的动机减少现金股利的派发,因为这样做会降低其所控制的自由现金流。而大量的现金流有助于管理层获取私利(Jensen,1986)。Amoako-Adu等(2014)的研究发现,相比于单一股权,双重股权公司倾向于支付更少的现金股利,且其现金分配随着控制权和现金流量权之间差异的扩大而减少。但是,也有学者持有异议,认为增加现金股利派发是双重股权公司缓解代理冲突的承诺机制。Jordan等(2014,2016)的研究就发现双重股权公司支付更多的现金股利和总股利。

2.非货币方面的“自肥”

在双重股权结构下,管理层的非货币化控制权收益得到强化。非货币化控制权收益主要体现为CEO的解聘保护和纵容其享受“安逸生活”。一方面,在双重股权结构下,解雇无能的CEO将会变得更加困难,使其“高枕无忧”。借助双重股权,管理层可以避免受到公司代理权竞争的威胁,从而免受市场纪律的惩罚,即使公司绩效差,不胜任的管理层也很难受到来自外部股东的绩效压力的影响而被解雇。Smart等(2008)的研究显示,与单一股权相比,双重股权公司的CEO变更与公司绩效间的敏感度更低。此外,双重股权公司被并购的可能性更低(Smart和Zutter,2003;Jordan等,2016),从而CEO被取代的威胁相对较小。正如Jensen和Ruback(1983)所认为的那样,“无法解雇不胜任的管理者,这是最昂贵的代理成本。”

另一方面,在双重股权结构下,管理层完全有可能为了享受“平静生活”而次优(suboptimal)投资,甚至规避一些能够提高企业价值但需要更多努力的投资活动。Masulis等(2009)的研究表明,随着投票权与现金流量权差距的拉大,管理层会进行低效率的并购活动,资本支出的效果也比较差;McGuire 等(2014)的研究发现,在双重股权结构下,管理层会放弃税收筹划的努力。

3.缓解代理冲突的自律性机制

双重股权是在保证控制权不被稀释的前提下用来外部融资的方式。由于其内在的代理冲突,资本市场可能会低估双重股权公司的市场价值,导致融资成本高企。因此,为缓解外部投资者的担忧,管理层会采取各种承诺机制来保证不会侵占外部股东的利益或做出损害企业价值的决策。除了宏观层面的法律保护外,双重股权企业通常借助控制人“身份”和资本结构来约束自身行为,缓解代理冲突。

第一,“身份”关乎声誉。创始人团队及其家族的“身份”扮演着重要的治理机制。家族企业尤其是以创始人或其家族命名的企业更加重视自己的声誉,因为创始人将自己的名字及家族财富赋予企业,相当于用家族的声誉为企业做了背书。这些规模较大、声誉较高的公司不太可能侵占小股东的利益,因为,一旦做出不利于外部投资者的决策,公司将会遭受更严重的声誉破坏,承受更高的融资成本以及更低的市场估值,进而影响了个人及家族的利益。所以,家族企业有较强的激励来严格约束自己的行为,维护自己的声誉。LLSV(2000)认为,对于公司治理结构不完善的企业而言,在资本市场建立和维护良好声誉的需求实际上是最强烈的。Amoako-Adu等(2011)的研究发现,家族控制的双重股权公司通过提高家族成员管理层的激励性薪酬(如绩效奖金、股票期权)来协调与小股东的利益一致性,缓解代理冲突。

现有文献也表明创始人团队及其家族控制的企业更偏好采用双重股权。DeAngelo和DeAngelo(1985)的研究发现,美国的双重股权公司大部分都涉及家族企业的参与;Nenova(2001)的报告表明,在其综合性的全球样本中,79%的双重股权公司由家族控制,美国的这一比例高达95%;Villalonga和Amit(2009)在对美国家族企业研究中发现,62%的家族企业采用双重股权来增强控制地位;Amoako-Adu和Smith(2001)研究表明加拿大的企业也具有类似的特征,创始人及家族控制的双重股权企业比例超过80%。此外,Villalonga和Amit(2009)的研究还发现,创始人或家族的身份缓解了双重股权对企业价值的负面效应;Jog等(2010)通过对加拿大的企业研究发现,双重股权并没有损害公司的价值和运营绩效,这很大一部分要归因于加拿大双重股权公司家族控制的特征。这些证据表明,创始人及其家族的“身份”不是恶化代理冲突的病根,与之相反,恰是降低代理成本的一副良药。

第二,资本结构传递承诺。除了创始人及家族“身份”外,资本结构也是一种重要的治理机制。双重股权公司通过增加债务融资比例向资本市场传递自身期望降低代理成本的意愿。债务通常能够约束管理层攫取控制权私利的能力(Jensen,1986)。尤其是,较高的杠杆增加了破产的可能性,进而增加了管理层失去控制权的威胁(Harris和Raviv,1990)。因此,在高债务的约束下,管理层有较强的激励来谨慎使用手中的自由裁量权,避免做出降低企业价值的决策。基于这一思路,Dey等(2015)的研究发现,债务作为一种治理机制能够降低代理成本,缓解双重股权对企业价值的负面影响。与此一致,相关研究也发现双重股权公司具有较高的杠杆率。Jordan等(2016)对美国公司的研究发现,与单一股权公司相比,双重股权公司通常有更高的杠杆;Gompers等(2010)、Arugaslan等(2010)对美国企业的研究都发现了类似的结论;Amoako-Adu和Smith(2001)发现加拿大的双重股权企业也具有较高的杠杆率。这些证据表明,双重股权公司的管理层意识到了该制度存在的缺陷,希望借助调整资本结构来严格约束侵占外部投资者利益的行为,降低代理成本。

从上面的分析可以看出,无论是控制人的“身份”还是资本结构都是降低内部代理成本的机制。这表明具有较低代理成本的企业更倾向采用双重股权制度(Lehn等,1990)。

总之,双重股权一方面有可能加剧代理问题,另一方面也可能缓解长期项目投资不足的难题。如果管理层能够借助恰当的治理机制降低代理成本,限制其劣势,双重股权制度作为一种有效率的治理形式可以为企业所用。正如Armstrong等(2010)所言,识别“好的”和“坏的”治理结构往往是困难的。即使具有天然代理冲突的双重股权也不应该被无条件地归类于“坏的”治理结构(Dey等,2015)。对于那些重视长期价值、具有高增长前景、内部代理成本较低的企业更应该“善用”这一公司治理安排。

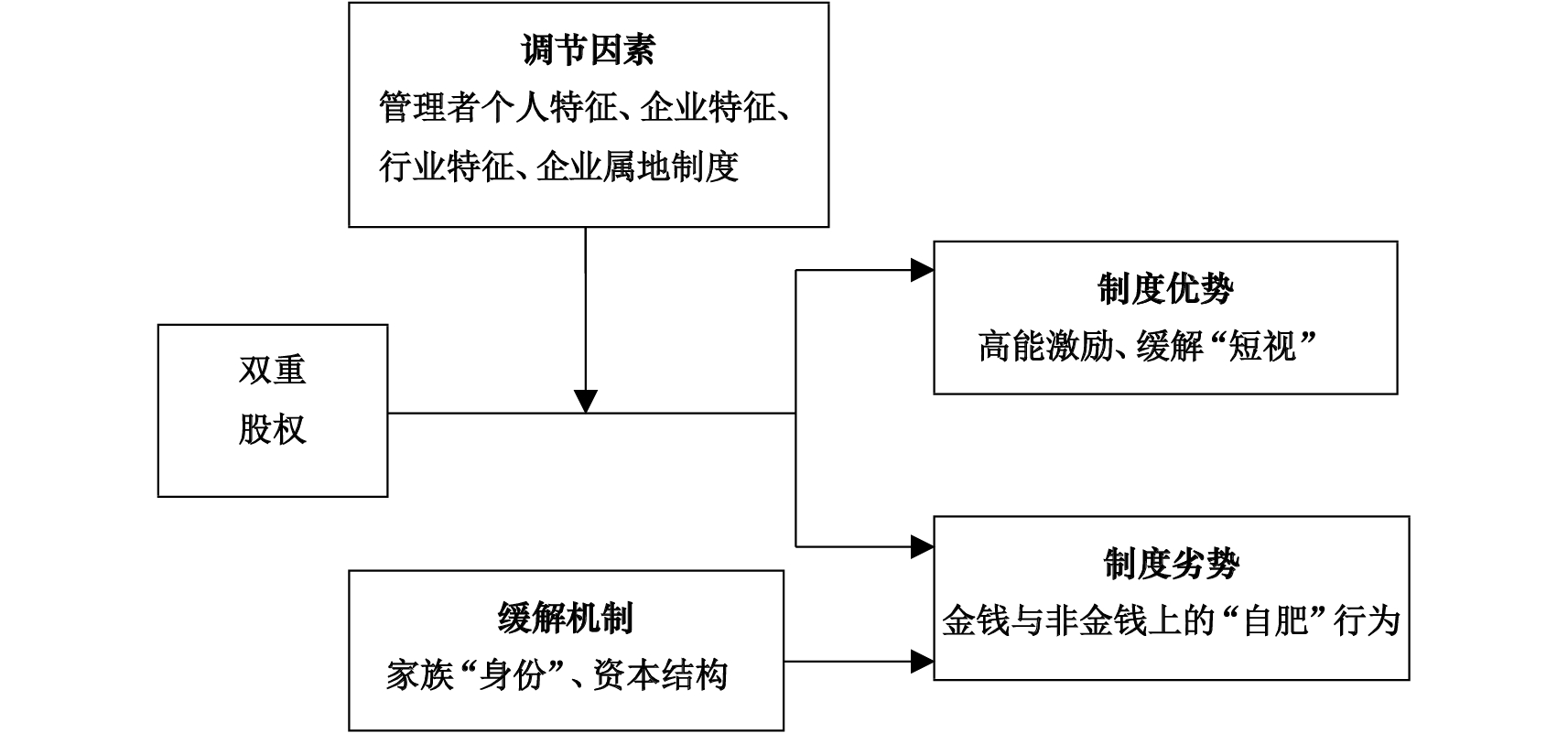

五、双重股权制度效应的边界条件双重股权是一把“双刃剑”,权变视角有利于厘清其制度效应的边界。换句话说,双重股权在怎样的情境下会缓解代理冲突,增加股东福利?从现有文献来看,管理者个人特征、企业特征、行业特征、企业属地的制度等情境因素会调节双重股权的价值效应。

首先,管理者个人特征。管理者个人特征,包括管理者的动机、声誉与能力,是双重股权提升公司长期价值的一个重要边界条件(Chemmanur和Jiao,2012;Banerjee和Masulis,2013)。如果有强烈的做好企业的动机、又有较高的业界声誉和较强经营管理能力的管理者掌握公司控制权的情况下,双重股权能够使管理层免受短期市场压力的影响,而更加注重长期项目的投资如创新,进而增进公司的长期价值。相反,如果动机不纯良、声誉平庸和能力低弱的管理者获取了公司控制权,双重股权就可能给该公司带来极高的代理成本,侵占小股东的利益,损害公司的长期价值。Chemmanur等(2011)的研究发现,拥有高质量管理团队的公司倾向于选择更多的反收购防御措施(例如双重股权),并且公司的绩效要高于样本中其他类型的公司。

其次,企业特征。上文的分析已经表明,对于重视长期项目投资、具有高增长前景、内部代理成本较低(家族企业或杠杆率较高)的企业而言,双重股权是一种富有效率的制度安排。第一,专用人力资本培育、研发投资代表着企业未来的价值。囿于契约的不完全性,管理层往往缺乏对这类长期项目投资的激励。对于重视长期价值的企业而言,双重股权能够缓解管理层激励不足的问题,进而提高对长期项目的投资承诺(DeAngelo和DeAngelo,1985;Banerjee和Masulis,2013)。Lehn等(1990)的研究发现,双重股权再资本化之后公司的R&D研发支出显著增加。

保持战略稳定性对于高增长前景的企业具有重要作用。双重股权可以使管理层专注于自身优势发挥,免于外部“噪音”干扰,保持战略稳定。此外,双重股权也向资本市场传递了管理层对于企业商业模式及增长前景的自信,从而有利于缓解企业高速成长过程中面临的资本约束(Lehn等,1990;Jordan等,2016)。Jordan等(2016)的研究就发现,高增长前景(销售增长较快)的双重股权企业其市场估值相对较高。

鉴于双重股权内生的代理冲突,家族“身份”或较高的杠杆率是企业对外界发出的期望降低代理成本的承诺信号。家族企业更加重视自己的声誉,声誉一旦遭到破坏,这些企业将承受更高的融资成本、更低的市场估值,进而影响了个人及家族的利益(Jog等,2010),所以,家族企业有较强的激励来严格约束自己的行为。Villalonga和Amit(2009)的研究就发现,创始人或家族的身份缓解了双重股权对企业价值的负面效应。此外,较高的杠杆增加了破产的可能性,进而增加了管理层失去控制权的威胁(Harris和Raviv,1990)。因此,在高债务约束下,管理层有较强的激励来谨慎使用手中的自由裁量权。Dey等(2015)的研究发现,债务作为一种治理机制能够降低代理成本,缓解双重股权对企业价值的负面影响。

再次,行业特征。Chemmanur和Jiao(2012)认为,双重股权在以研发密集型产业中的价值更加凸显,例如以互联网为标兵的新兴经济。这种产业的核心竞争力在于创新。但由于创新具有短期失败可能性高、未来现金流波动性大而且还需长期资金投入的特征,管理层有可能会受到短期市场绩效的压力,进而扭曲投资决策。此外,创新需要大量的R&D投入以及大量的现金流支撑,个人或企业的财富约束往往会阻碍创新活动的开展。因此,双重股权一方面可以使管理层免于外部资本市场短期绩效的压力,抑制短视化的倾向,另一方面可以为创新项目提供充足的资金,缓解资源约束。Chemmanur和Tian(2017)实证检验了反收购条款(类似双重股权)与公司创新的关系,其研究表明,前者能够正向影响公司创新;石晓军和王骜然(2017)的研究也表明,在互联网行业,双重股权显著提升了公司的创新绩效。

最后,企业属地制度。企业属地的制度,包括法律制度和法律外制度,在双重股权的价值效应中发挥着重要作用。双重股权削弱了传统治理和监督结构的功能。而法律制度如中小股东保护、法律执行、信息披露、并购规则等能够弥补传统治理机制缺失所造成的负面影响(Nenova,2003)。Doidge(2004)研究发现,在美国交叉上市可以弥补企业属地法律制度的缺位,降低代理成本。石晓军和王骜然(2017)发现,企业属地制度环境调节了双重股权对企业创新的影响。此外,法律外制度如市场竞争、媒体压力、道德规范等也扮演着重要角色(Dyck和Zingales,2004)。

中国有成语:南橘北枳,关键在于水土环境的差异。从上面两节的分析发现,双重股权的制度效应是复杂的,我们不能“一刀切”地认为双重股权是“好的”或者“坏的”治理结构,需要用权变的视角理性地认识这一独特的公司治理结构创新。双重股权制度效应及其边界条件的汇总如图3所示。

|

| 图 3 双重股权制度效应汇总 |

(一)研究结论

本文对双重股权的研究文献进行了系统梳理,解析了双重股权作为一种的独特公司治理结构的制度效应。研究发现:第一,尽管在全球得到普遍应用,双重股权仍是一种“小众”模式;第二,双重股权导致的实践结果是复杂的,需要用权变的视角研究和分析其制度效应;第三,管理层的个人特征、企业特征、行业特征、企业属地制度等厘清了双重股权制度效应的边界条件;第四,纵然存在天然的代理冲突,对于重视长期公司价值(专用人力资本、创新)、具有高增长前景(互联网等高科技企业)、较低内部代理成本(创始人团队及其家族控股、高杠杆率)的企业而言,双重股权是富有效率的制度安排,是治理的典范。但是,我们也要冷静地看到,在不具备必要的边界条件的情况下,双重股权有可能招致高昂的代理成本,是一种造就“寄生虫”的制度。总之,本文通过权变理论识别出了双重股权不同制度效应的边界条件,这有助于协调文献中不一致的结论,对双重股权的争议提供了一个折中的视角,同时,在实践中也可以为企业实施双重股权提供更为具体、明晰的边界框架。

(二)实践意义

尽管本文的研究主要基于西方国家的公司实践,但我们认为,双重股权在中国企业中有一定的应用前景和实践意义。一方面,中国已经涌现出了一批互联网或传媒、其他新兴高技术领域的新经济公司,它们成为了双重股权的积极践行者。根据Bloomberg的数据,2010年后在美国上市的中国企业中有29%的企业选用双重股权结构,而这29%企业所占的市值为在美国上市的所有中国大陆公司总市值的70%;同时这29%的企业里面互联网与科技企业占比恰好也是70%(黄臻,2015)。另一方面,中国拥有数量与规模庞大的国有企业,国有企业天生是没有最终委托人的企业,或者说,它们天生是无法完全由股东支配的企业,其经营活动又天生受到经济因素和非经济因素的双重约束。有的国家在一些重要的行业领域的国有企业中推行了“金股”制度,在特定的条件下,国有股东以其持有的一股“金股”,便可以对企业重大经营决策行使否决权。在这些案例中,正是借助了“金股”这样的特殊股权安排,国家才得以在确保对国有企业的必要控制力的前提下,推进更积极的企业所有权的市场化改革。此时,双重股权是一种比较理想的可选的公司治理安排。

(三)研究展望

本文从理论层面对双重股权的制度价值作了初步的探讨,在未来的研究工作中,研究者可以进一步围绕公司的双重股权实践展开更加严谨和有说服力的实证研究工作。

1.探索多维度前置因素的交互作用

在双重股权的前置因素方面,国家、行业、企业、个体股东或管理者等各个层面的诸多因素,都有可能影响公司最终所作出的双重股权的制度选择。未来在研究单一层面的因素的同时,更要关注不同层面因素的交互作用对双重股权选择的影响。

2.精炼实证研究方法

在研究方法上,与双重股权问题相关的实证研究,需要着重关注变量的测量误差和内生性问题。其一是测量误差的问题。估计效应与变量的测量方式紧密相关。具体到双重股权的研究中,在复杂的所有权结构中,不同的学者采用哑变量、现金流权与投票权的差额、比例或其中某些组合来测量双重股权,测量方式的不统一很容易导致测量误差。此外,对结果变量比如控制权私利的测量也只能是能够在市场上交易的非异质性私利,而一些异质性私利很难估计和测量,这也会导致模型的有偏估计。

其二是内生性问题。内生性问题有两个潜在来源,一是不可观察的遗漏变量,该遗漏变量同时影响结果变量和自变量;二是逆向因果,即自变量是结果变量或结果变量期望值的函数。例如,是否采取双重股权取决于内部股东对控制权市场价值的预期,这会引发非随机处理和选择偏差的问题。为了无偏地评估双重股权价值效应,理想的情况是能够随机地将双重股权分配给样本企业。一个更接近随机分配的替代方案是准实验,也就是检验影响双重股权选择的外生变异,而该外生变异仅仅影响一部分企业(处理组)。通过与未受该变异影响的企业(控制组)对比,利用双重差分(DID)方法来识别变量间的因果关系。

断点回归设计也是一种可更好地识别双重股权因果效应的计量方法。该方法主要聚焦于识别一个可观察特征,该特征定义了一些样本企业是如何成为处理组的,同时寻找成为处理组的门槛值。Almond和Doyle(2011)认为,该方法的一个关键假设是刚好高于和刚好低于门槛值的企业具有相似性,然后比较分析“处理”(双重股权)对结果变量的效应。Chemmanur和Tian(2017)通过RDD识别策略比较了以较小差额通过和未通过公司反收购条款(类似于双重股权)的企业间的创新差异。RDD有可能为双重股权的“制度效应悖论”提供一个新的计量视角。

3.揭示作用机理、厘清边界条件

更进一步地界定和厘清双重股权制度效应的边界条件和作用机理,也是未来研究的一个重要方向。我们认为,管理者(团队)的声誉与能力、产业特征、企业生命周期这三类因素尤其值得关注。

管理者(团队)的声誉与能力是一个有决定性意义的边界条件。未来的研究可以关注管理者通过什么样的机制设计来传递自身质量的信号,进而让市场区别出不同能力的管理者,实现分离均衡,从而降低融资成本。信息经济学、机制设计理论和博弈论也许能为该问题提供新的洞见。

产业特征包括产品市场竞争程度、信息不对称程度以及创新类型等。原则上讲,在市场竞争程度高、信息不对称严重、创新密集型以及颠覆式创新的产业,公司采用双重股权的价值效应会更加显著。因此,检验双重股权在不同类型行业的效应也是未来研究的方向之一。

另外,随着企业组织的演进,企业会进入不同的生命周期,面临新的治理挑战和冲突。引入企业生命周期这个因素,对双重股权的动态观察有可能使我们对这一治理制度的价值效应的权变特性会有更好的理解,我们可以探讨,在企业生命周期的哪个阶段,该治理结构发挥正向或负向的制度效应更显著。

总之,未来需要更多的研究工作来验证各种假设和寻找更为精确的或其他的边界条件,以真正开启双重股权制度效应这个“黑箱”。

① 在实务界,双重股权亦处于争议的舆论漩涡。例如,香港交易所于2017年12月15日正式宣布接纳不同投票权架构的新兴及创新产业发行人在香港上市;与之相反,最近,《金融时报》罗素指数(FTSE Russell)和标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones)纷纷要求各自指数将不再允许双重股权公司纳入。

② Burkart和Lee(2008)、Adams和Ferreira(2008)分别对偏离“一股一票”的治理结构的理论文献和实证文献进行了系统的分析,但是,作者并没有将分析的重点聚焦于双重股权。

③ 由于投资者发起诉讼,2017年9月Facebook公司宣布不执行旨在创设无投票权股票的分拆计划。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000132680117000042/form8k_92217.htm.

④ 短期机构投资者(Bushee,1998,2001)、收购威胁(Stein,1988;Fang等,2014)、金融分析师追踪(He和Tian,2013)等会增加管理层短期市场绩效压力。

⑤ 大部分双重股权公司都有控股股东。DeAngelo和DeAngelo(1985)发现双重股权公司的管理层及其家族的控制权中位数为56.9%;Gompers等(2010)发现双重股权公司内部人的投票权平均为60%。

| [1] | 巴曙松, 巴晴. 改革上市架构香港资本市场发挥科技创新孵化器功能[N]. 中国证券报, 2017-12-27. |

| [2] | 黄臻. 双层股权结构有效运作的条件——基于美国与香港的实证研究[J]. 上海金融, 2015(6): 60–66. |

| [3] | 陆宇建. 公司二元股权结构研究述评和展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(5): 86-98. |

| [4] | 石晓军, 王骜然. 独特公司治理机制对企业创新的影响——来自互联网公司双层股权制的全球证据[J]. 经济研究, 2017(1): 149–164. |

| [5] | Amoako-Adu B, Baulkaran V, Smith B F. Analysis of dividend policy of dual and single class U.S. Corporations[J]. Journal of Economics and Business, 2014, 72: 1–29. |

| [6] | Chemmanur T J, Tian X. Do anti-takeover provisions spur corporate innovation? A regression discontinuity analysis[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2018, forthcoming. |

| [7] | Christensen C M, Van Bever D. The capitalist’s dilemma[J]. Harvard Business Review, 2014, 92(6): 60–68. |

| [8] | Dey A, Nikolaev V, Wang X. Disproportional control rights and the governance role of debt[J]. Management Science, 2015, 62(9): 2581–2614. |

| [9] | Fang V W, Tian X, Tice S. Does stock liquidity enhance or impede firm innovation?[J]. The Journal of Finance, 2014, 69(5): 2085–2125. |

| [10] | He J, Tian X. The dark side of analyst coverage: The case of innovation[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 109(3): 856–878. |

| [11] | Howell J W. The survival of the U.S. dual class share structure[J]. Journal of Corporate Finance, 2017, 44: 440–450. |

| [12] | Jordan B D, Kim S, Liu M H. Growth opportunities, short-term market pressure, and dual-class share structure[J]. Journal of Corporate Finance, 2016, 41: 304–328. |

| [13] | Jordan B D, Liu M H, Wu Q. Corporate payout policy in dual-class firms[J]. Journal of Corporate Finance, 2014, 26: 1–19. |

| [14] | Lauterbach B, Pajuste A. The long-term valuation effects of voluntary dual class share unifications[J]. Journal of Corporate Finance, 2015, 31: 171–185. |

| [15] | Li T, Zaiats N. Information environment and earnings management of dual class firms around the world[J]. Journal of Banking & Finance, 2017, 74: 1–23. |

| [16] | Nenova T. The value of corporate voting rights and control: A cross-country analysis[J]. Journal of Financial Economics, 2003, 68(3): 325–351. |

| [17] | Smart S B, Thirumalai R S, Zutter C J. What’s in a vote? The short-and long-run impact of dual-class equity on IPO firm values[J]. Journal of Accounting and Economics, 2008, 45(1): 94–115. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40