文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第7期 |

- 杨伟明, 孟卫东

- Yang Weiming, Meng Weidong

- 联盟组合管理、合作模式与企业绩效

- Alliance portfolio management, cooperation pattern and firm performance

- 外国经济与管理, 2018, 40(7): 32-43

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(7): 32-43.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-09-08

2018第40卷第7期

随着市场竞争的加剧和外部环境的快速变化,联盟组合对企业生存和发展的影响越来越突出(张光曦,2013)。联盟组合不仅扩大了企业资源的广度,而且提升了企业资源的深度,是获取持续竞争优势的重要保障。然而,高绩效的联盟组合并非凭空出现,实现联盟组合的价值潜力取决于对其管理的能力(Schilke和Goerzen,2010)。近年来学者们已经研究了联盟组合管理能力的构成要素(Hoffmann,2005)、驱动因素(Heimeriks和Duysters,2007)及其与企业绩效的关系(Bakker,2016),但它们与绩效之间的作用机制、实现路径仍缺乏系统性的分析和验证。Castro和Roldán(2015)认为,理解联盟组合管理能力的作用机制仍需要一个更全面、更详细的框架,应该进一步探索联盟组合管理能力提高企业绩效的实现路径。

值得注意的是,焦豪(2011)发现,动态能力积极影响组织双元活动,即开发式活动和探索式活动。而且,开发式活动和探索式活动对企业绩效的积极作用也受到了学者们的广泛关注(付丙海等,2015;Stettner和Lavie,2014)。从双元视角出发,联盟组合中广泛存在着不同的合作模式,即开发式合作和探索式合作,开发式合作是为了深化已有知识、完善现有技术以及改进现有产品性能等开展的合作活动,而探索式合作是为了探索全新知识、开发全新技术、创造全新产品等开展的合作活动(Lin等,2007)。这两种不同的合作模式或许有助于我们更好地理解联盟组合管理能力提高企业绩效的实现路径。因为,联盟组合管理能力作为企业的动态能力(Guillouzo,2017),可以使企业较为容易地获取和配置联盟组合中的资源,从而为合作活动打下坚实的物质基础,满足开发式合作对大量同质资源、探索式合作对大量异质资源的需求,开发式合作通过提升已有产品的性能和质量来提升企业财务绩效,而探索式合作通过创造新的技术和知识帮助企业适应动态的外部环境。不过,目前学术界还未将上述两种不同的合作模式引入联盟组合管理能力与企业绩效的关系研究。

为此,本文主要关注以下几个问题:第一,在激烈的市场竞争中,联盟组合不仅为企业提供了更多的商业合作机会,同时也带来了更多稀缺的外部资源(彭伟和符正平,2015)。那么在转型经济背景下,联盟组合管理能力是否能够促进开发式合作与探索式合作?第二,在快速变化的外部环境中,积极开展开发式活动和探索式活动对于企业的生存和发展非常重要(March,1991;Sun和Lo,2014),那么联盟组合中开发式合作与探索式合作是否能够提升企业绩效?第三,构建“能力—行为—绩效”的研究框架,将这两种不同的合作模式纳入到联盟组合管理能力与企业绩效之间的关系研究,是否有助于进一步揭示联盟组合管理能力对企业绩效的实现路径?

为了回答上述问题,本文参考Sarkar等(2009)的研究,将联盟组合管理能力划分为3个维度,即伙伴选择能力、联盟治理能力和组合协调能力。以陕西、四川、重庆等地320家企业的问卷调查数据为基础,采用结构方程模型来实证检验联盟组合管理能力3个维度对企业绩效的直接影响,尤其是不同合作模式在两者之间的影响机理。研究发现:(1)联盟组合管理能力3个维度对开发式合作与探索式合作产生差异化影响。(2)开发式合作与探索式合作对企业绩效产生显著积极影响。(3)联盟组合管理能力3个维度通过开发式合作与探索式合作提高企业绩效的影响机理存在差异。研究结果表明联盟组合管理能力的作用发挥需要高度重视伙伴选择、联盟治理、组合协调3方面能力的差异性,通过灵活选择开发式合作与探索式合作进而可以达到提升企业绩效的目标。

本文的贡献是:首先,伙伴选择能力通过开发式合作和探索式合作均可以提升企业绩效,同时,开发式合作在伙伴选择能力与企业绩效之间的中介作用更强;联盟治理能力仅能通过开发式合作来提升企业绩效,而不能通过探索式合作来提升企业绩效;组合协调能力均不能通过开发式合作和探索式合作来提升企业绩效。本文的结论不仅拓展了联盟组合研究的理论基础,而且对于理解和解释企业如何有效管理联盟组合具有重要的实践意义。其次,在企业间合作层面,较少学者探讨开发式合作与探索式合作的前因变量,本文的结论揭示了伙伴选择能力、联盟治理能力是企业高效开展开发式合作与探索式合作的重要前因变量,不仅丰富了企业间合作研究,而且对于联盟组合内企业选择合适的合作模式也具有实践意义。

二、文献回顾与研究假设(一)联盟组合管理能力与合作模式

联盟组合管理能力被认为是企业通过伙伴选择、联盟构建、治理机制、联盟组合协调和配置等以形成持续竞争优势的能力(Lichtenthaler,2016)。换句话说,它是企业同时有效管理多个单个联盟并使其与自身战略目标相匹配的能力(Haider和Mariotti,2016)。Sarkar等(2009)将联盟组合管理能力划分为3个维度,即伙伴选择能力、联盟治理能力和组合协调能力。梳理已有文献,国外学者较多采用Sarkar等(2009)的观点(Wang和Rajagopalan,2015;Castro和Roldán,2015)。本文也将联盟组合管理能力划分为伙伴选择能力、联盟治理能力和组合协调能力3个维度,并分别讨论它们对不同合作模式及企业绩效的影响机理。

伙伴选择能力是指企业能够识别具有互补资源的伙伴,并与之建立联盟合作关系的能力。李健和金占明(2007)认为,正确的伙伴选择是联盟合作取得成功的第一步,联盟伙伴的选择要在战略目标、资源互补和文化差异等方面进行综合考虑。选择声誉良好、资源互补的合作伙伴是合作活动顺利开展的有利保障。企业同外部伙伴开展不同模式的合作活动需要不同特征和属性的资源与知识。例如,开发式合作需要大量同质的资源和知识,而探索式合作则需要大量异质的资源和知识。魏江和徐蕾(2014)以206份产业集群内的企业为样本,发现不同类别和属性的资源对企业开发式活动和探索式活动产生差异化影响。具体而言,相似性知识资源积极影响开发式活动,而新颖性知识资源积极影响探索式活动。拥有较强的伙伴选择能力能够帮助企业在有效选择合适伙伴的基础上识别和确认联盟组合中所触及的资源和知识的数量、类别、属性等特征信息,从而为开展开发式合作与探索式合作打下坚实的物质基础。

联盟治理能力强调通过契约治理和关系治理来增加双方互信和知识共享。Hoetker和Mellewigt(2008)认为契约治理在战略联盟中主要有两个作用:一是基于交易成本理论的控制作用,二是基于组织理论的调解作用。控制作用可以降低联盟合作中核心知识和能力被盗取的风险,使得更容易获取和吸收伙伴的资源和知识;调解作用能减少合作中面临的冲突,促进联盟伙伴间的资源和知识交换。关系治理在联盟合作中同样不可或缺。De Vries等(2014)发现,良好的关系质量和合作经历均能提升伙伴间的关系强度,而关系强度则积极影响开发式合作和探索式合作。此外,良好的关系也是双方相互信任的基础,信任对于顺利开展开发式合作和探索式合作至关重要。杨治等(2015)发现,在满足较强的市场导向、充裕的人力资本、较多的资源冗余等条件下,企业间信任积极影响开发式合作和探索式合作。

组合协调能力侧重于整合、管理联盟组合内的资源和知识以及总体上调控联盟伙伴的数量和范围。首先,联盟组合带来的资源大多是无序的资源,此类资源只有经过整合才能发挥其作用,企业通过资源整合可以满足开发式合作和探索式合作对不同资源的需求。付丙海等(2015)以沿海地区196家新创企业为样本进行实证分析,发现创新链资源整合对开发式创新和探索式创新均有显著的积极影响。其次,当外部技术环境变化时,企业可以增加具有优秀创新能力的合作伙伴来扩大联盟网络的范围,通过积极开展探索式合作来共同研发新技术;而当外部市场环境变化时,企业可以选择与市场能力强的企业结成合作关系,积极开展开发式合作共同维持或提高市场份额。白景坤和丁军霞(2016)认为,企业从整体视角规划和协调网络成员的能力非常重要,他们以中国东部沿海地区高新技术行业的183家企业为样本,发现有效的网络规划能力能够充分整合利用外部知识、信息等资源,进而积极影响开发式创新和探索式创新。综上所述,本文提出以下假设:

H1:联盟组合管理能力3个维度(伙伴选择能力、联盟治理能力、组合协调能力)对不同的合作模式(开发式合作、探索式合作)产生差异化影响。

(二)合作模式与企业绩效

企业绩效指企业在一定时期内完成既定目标的质量、效率及盈利情况。部分学者采用企业的财务绩效来衡量企业绩效,如张建君和张闫龙(2016)采用企业资产回报率(ROA)和息税前利润(EBIT)作为衡量年度企业绩效的指标;部分学者采用创新绩效来衡量企业绩效,如韩莹和陈国宏(2016)以新产品开发成功率、更早推出新产品等创新视角来衡量企业绩效。鉴于开发式合作和探索式合作对提升企业财务绩效和创新绩效均有积极的影响,本文同时采用财务绩效和创新绩效2个维度来共同衡量企业绩效。

开发式合作的本质是深化已有知识、完善现有技术和改进现有产品性能。Kauppila(2015)发现,联盟伙伴间进行开发式合作活动可以提升已有产品的质量,进而积极影响企业短期财务绩效。开发式合作程度越高,企业越不断从事改进现有技术、降低现有生产成本、提高现有产品质量的活动,其生产效率会不断提高,从而在产品改进的效率方面存在优势,进而促进企业绩效的增长。Andriopoulos和Lewis(2010)发现,开发式合作不仅可以提高资源使用效率,而且能够提高产品的可靠性来提升客户的满意度,从而获得更多的财务回报。此外,开发式合作贴近市场,能够快速地了解顾客的潜在需求,促使企业研发更多的新产品来满足市场的差异化需求,这在某种程度上积极影响企业的创新绩效。

探索式合作是为了探索全新知识、研究全新技术、研发全新产品等开展的合作活动。李桦和彭思喜(2011)发现,企业内部探索式创新通过创造出与已有产品有较大差异的技术和产品来积极影响企业绩效。面对外部环境快速变化的情况,增强自身创新能力以适应外部环境是企业生存和发展的关键,而那些不能针对环境变化做出相应调整的企业将在未来竞争中逐渐被淘汰。探索式合作通过技术研发不仅可以提高企业的创新能力,而且能够给企业带来差异化的竞争优势。其所追求的新技术和新产品与现有技术和产品差别较大,使竞争对手在短时间内难以模仿,进而促进绩效增长。韩莹和陈国宏(2016)发现,企业间探索式知识共享活动积极影响企业绩效,他们认为探索式合作追求新技术和新产品不仅可以找到新的业绩增长点,而且在一定程度上能够带来额外的财务回报。综上所述,本文提出以下假设:

H2:不同的合作模式(开发式合作、探索式合作)对企业绩效产生显著积极影响。

(三)合作模式的中介作用

目前关于联盟组合管理能力与企业绩效的直接关系已经得到了个别学者的检验,且得到了积极的结果(Schilke和Goerzen,2010;Sarkar等,2009),但少有学者继续探究联盟组合管理能力与企业绩效的间接关系,尤其是中介传导机制。已有研究指出,联盟组合管理能力一方面拓展了资源的获取边界,另一方面提高了资源的异质性。但应当看到,联盟组合管理能力仅仅是一种提供资源的组织支持,这种能力对绩效的作用发挥可能需要借助有效的组织间合作。只有将联盟组合中的有形和无形资源运用于组织间合作实践,才能形成持续的竞争优势,进而提升企业绩效。借鉴双元理论,联盟伙伴间的合作实践主要包括开发式合作和探索式合作。联盟组合管理能力作为企业的核心能力对开发式合作和探索式合作具有重要影响。首先,企业通过伙伴选择过程能够识别不同类别和数量的资源和知识,满足开发式合作对大量同质资源、探索式合作对大量异质资源的需求(邓渝和邵云飞,2016)。其次,指联盟治理过程不仅积极促使不同属性和数量的资源、知识在伙伴间相互分享和有效利用,而且降低了机会主义风险对合作的危害,加深了彼此的合作信任(赵艳玲和龙勇,2013)。再次,组合协调过程总体上整合联盟网络内的资源和知识以及调控联盟伙伴的数量和范围,以保障开发式合作和探索式合作的顺利进行。

开发式合作通过增强现有产品和服务的竞争力帮助提升企业绩效(Kauppila,2015),同时,开发式合作以市场为导向,能够快速地了解顾客的潜在需求,为企业新产品研发指明了方向。探索式合作具有资源消耗大、高风险高收益(Bjorn等,2012)等特点。联盟组合管理能力能够促使企业从外部获取充足的异质知识,同时也能够协调合作中遇到的资源分配摩擦。这不仅解决了探索式合作需要大量异质资源的难题,也弱化了高风险和不确定性带来的潜在冲突。成功的探索式合作能够帮助企业开发新产品,而这些新产品不仅能够满足市场的需求,创造良好的经济效益,甚至可以引领市场方向。因此,联盟组合管理能力不仅加深了对已有知识和技术的开发程度,也促进了对新知识和技术的探索程度,从而最终对企业绩效产生积极影响。综上所述,本文提出以下假设:

H3:联盟组合管理能力3个维度(伙伴选择能力、联盟治理能力、组合协调能力)通过不同的合作模式(开发式合作、探索式合作)对企业绩效产生不同的影响。

三、研究设计(一)样本搜集

本次研究采取问卷调查的形式收集样本数据。问卷主要通过以下两个渠道收集:一是现场向MBA学员发放问卷进行调研;二是通过学校老师及亲友介绍,上门拜访企业的管理人员进行问卷调研。参与调查的企业主要集中于陕西、四川、重庆地区,被调查者均是企业的中高层管理者。调研开始于2016年9月,截止于2017年3月,持续时间6个多月,共发放问卷样本550份,回收总数340份,回收率为61.818%。剔除明显不符合要求的问卷20份,最终保留有效问卷320份,有效问卷回收率为58.182%。有效样本企业的基本信息主要包括企业年龄、联盟年限、企业规模、销售收入、企业性质和企业所在行业。样本特征见表1。

非回应偏差是因为回收样本与所考察的总体在数据的统计分布上存在差异,使得回收样本不能够代表总体的样本分布。为了评估样本非回应偏差,本文比较了早期回收样本数据与晚期回收样本数据,根据Armstrong和Overton(1977)提出的检验方法,T检验结果并未出现显著差别。因此非回应偏差不影响进一步数据分析。同时单一被试自我报告方式取得的问卷不可避免会出现共同方法偏差。本文采取匿名调查等方式减少了单一被试所带来的共同方法偏差。通过Harman单因子检验方法检验样本数据的共同方法偏差的严重程度,结果表明样本数据中的共同方法偏差并不严重。

| 统计内容 | 分布 | 频数 | 比例 | 统计内容 | 分布 | 频数 | 比例 | |

| 企业年龄 | 0—5年 | 148 | 46.25% | 销售收入 | 0—1 000万元 | 156 | 48.75% | |

| 5—10年 | 84 | 26.25% | 1 000万元—1亿元 | 102 | 31.875% | |||

| 10年以上 | 88 | 27.5% | 1亿元以上 | 62 | 19.375% | |||

| 联盟年限 | 0—3年 | 153 | 47.813% | 企业性质 | 国有 | 140 | 43.75% | |

| 3—5年 | 84 | 26.25% | 民营 | 153 | 47.813% | |||

| 5年以上 | 83 | 25.937% | 外资 | 27 | 8.437% | |||

| 企业规模 | 0—100人 | 176 | 55% | 所在行业 | 服务型 | 105 | 32.813% | |

| 100—500人 | 102 | 31.875% | 技术型 | 90 | 28.125% | |||

| 500人以上 | 42 | 13.125% | 生产型 | 125 | 39.062% |

(二)变量测量

在参考国内外文献以及专家建议的基础上,本文借鉴国内外成熟量表来测量模型中的各个变量。所有量表均采用李克特7点打分法对各题项进行打分。其中1表示完全不符合,7表示完全符合。自变量方面,参考Sarkar等(2009)、Castro和Roldán(2015)等的研究,本文对联盟组合管理能力的测量包括12个题项,其中伙伴选择能力包括4个题项、联盟治理能力包括4个题项、组合协调能力包括4个题项。因变量方面,本文参考张建君和张闫龙(2016)、解学梅和左蕾蕾(2013)的研究,对企业绩效的测量包括6个题项,其中财务绩效包括3个题项、创新绩效包括3个题项。中介变量方面,本文参考Kauppila(2015)的研究,对合作模式的测量包括8个题项,其中开发式合作包括4个题项、探索式合作包括4个题项。所有变量具体测量题项见表2。

(三)信度、效度检验

本文采用SPSS24.0对所收集的数据进行探索性因子分析(EFA)来验证量表的信度和效度。表2显示了探索性因子分析检验结果,可以发现,所有量表的Cronbach’s ɑ值都超过了0.7的标准,根据侯杰泰(2004)的研究,各变量的Cronbach’s ɑ值均在可接受范围内,表明调查问卷的信度良好。同时,绝大多数测量题项的因子载荷系数大于0.7,KMO值大于0.7,Bartlett球形相伴概率均为0.000,KMO与Bartlett球形检验也均处于可接受范围,表明调查问卷的效度良好。

| 变 量 | 测量指标 | 因子载荷 | Cronbach’s ɑ | KMO | Bartlett |

| 伙伴选择能力 | 公司积极扫描外部环境以搜索合适的合作伙伴 | 0.773 | 0.824 | 0.769 | 0.000 |

| 公司能够积极同具有丰富资源的伙伴展开合作 | 0.819 | ||||

| 公司经常从不同途径搜集潜在合作伙伴的信息 | 0.754 | ||||

| 公司比竞争对手更快地与关键公司形成伙伴关系 | 0.628 | ||||

| 联盟治理能力 | 公司签订书面合同来管理双方的关系 | 0.692 | |||

| 公司依据合同内容来检查双方合作进展 | 0.772 | ||||

| 合作双方拥有相似的价值观 | 0.734 | ||||

| 双方高度重视合作中的相互信任 | 0.759 | ||||

| 组合协调能力 | 公司从整体的角度来协调联盟网络中的资源 | 0.713 | |||

| 公司从不同的合作伙伴处取得不同的资源 | 0.648 | ||||

| 公司积极控制联盟网络内的伙伴数量 | 0.804 | ||||

| 公司积极控制联盟网络的范围 | 0.743 | ||||

| 开发式

合作 |

公司进行联盟合作优化了业务流程 | 0.813 | 0.812 | 0.745 | 0.000 |

| 公司进行联盟合作降低了产品成本 | 0.867 | ||||

| 公司进行联盟合作获得了更多的市场信息 | 0.759 | ||||

| 公司通过联盟合作提高了已有产品销售量 | 0.802 | ||||

| 探索式

合作 |

公司经常与外部研究机构开展新产品开发 | 0.804 | |||

| 公司通过联盟合作研发了更多新的知识 | 0.852 | ||||

| 公司联盟合作的主要动机是搜索新技术 | 0.725 | ||||

| 公司通过联盟合作提升了创新意识 | 0.732 | ||||

| 企业绩效 | 联盟合作使公司获得了更多的专利技术 | 0.769 | 0.863 | 0.787 | 0.000 |

| 联盟合作使公司开发了更多的新产品 | 0.641 | ||||

| 联盟合作提高了公司新产品销售收入比重 | 0.843 | ||||

| 联盟合作提高了公司销售收入 | 0.864 | ||||

| 联盟合作提高了公司盈利水平 | 0.852 | ||||

| 联盟合作提高了公司资产总额 | 0.671 |

(四)假设检验

本文使用Mplus7.1软件通过构建结构方程模型的方法对上文提出的假设进行检验。检验分析结果显示:χ2/df=2.759,低于3.0的标准;RMSEA=0.076,低于0.08的标准;CFI=0.932,TLI=0.921,均高于0.9的标准。所以整体上模型具有较高适配度,与数据拟合情况较好。同时从表3中可以得出以下假设检验结论。

首先,联盟组合管理能力3个维度对开发式合作存在显著的积极影响:(1)伙伴选择能力对开发式合作存在显著的积极影响(γ=0.223,p<0.01);(2)联盟治理能力对开发式合作存在显著的积极影响(γ=0.241,p<0.001);(3)组合协调能力对开发式合作存在显著的积极影响(γ=0.177,p<0.05)。联盟组合管理能力3个维度对探索式合作的影响存在显著差别:(1)伙伴选择能力对探索式合作存在显著的积极影响(γ=0.104,p<0.05);(2)联盟治理能力对探索式合作不存在显著的积极影响(γ=0.064,p=0.237),这可能是由于紧密的合作关系导致双方资源同质化,使得探索式合作缺乏必需的异质性资源;(3)组合协调能力对探索式合作存在显著的积极影响(γ=0.328,p<0.01)。因此,联盟组合管理能力3个维度(伙伴选择能力、联盟治理能力、组合协调能力)对不同的合作模式(开发式合作、探索式合作)产生差异化影响,假设H1得到验证。

其次,不同的合作模式显著积极地影响了企业绩效:(1)开发式合作对企业绩效存在显著的积极影响(γ=0.203,p<0.01);(2)探索式合作对企业绩效存在显著的积极影响(γ=0.189,p<0.01)。因此,不同的合作模式(开发式合作、探索式合作)对企业绩效产生显著的积极影响,假设H2得到验证。

最后,联盟组合管理能力对企业绩效的直接影响存在差别,具体而言,伙伴选择能力对企业绩效不存在显著的积极影响(γ=0.145,p=0.128),联盟治理能力对企业绩效存在显著的积极影响(γ=0.158,p<0.01),组合协调能力对企业绩效不存在显著的积极影响(γ=0.241,p=0.261)。这说明伙伴选择能力、组合协调能力对企业绩效不存在显著积极的直接效应,而联盟治理能力对企业绩效存在显著积极的直接效应。下面本文将验证合作模式的中介作用。

| 路 径 | 标准化系数(γ) | p 值 | 检验结果 |

| 伙伴选择能力→企业绩效 | 0.145 | 0.128 | 不支持 |

| 联盟治理能力→企业绩效 | 0.158 | ** | 支持 |

| 组合协调能力→企业绩效 | 0.241 | 0.261 | 不支持 |

| 伙伴选择能力→开发式合作 | 0.223 | ** | 支持 |

| 联盟治理能力→开发式合作 | 0.241 | *** | 支持 |

| 组合协调能力→开发式合作 | 0.177 | * | 支持 |

| 伙伴选择能力→探索式合作 | 0.104 | * | 支持 |

| 联盟治理能力→探索式合作 | 0.064 | 0.237 | 不支持 |

| 组合协调能力→探索式合作 | 0.328 | ** | 支持 |

| 开发式合作→企业绩效 | 0.203 | ** | 支持 |

| 探索式合作→企业绩效 | 0.189 | ** | 支持 |

| 注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。 | |||

(五)中介效应检验

早期对中介效应的检验采用的是Baron和Kenny(1986)的逐步法(causal steps approach)。后来学术界采用Sobel检验对其作了补充,Sobel检验假定中介效应满足正态分布,不过现实情境通常不符合这个条件。目前主流的方法是MacKinnon(2008)提出的Bootstrap检验法。Bootstrap方法的原理是当正态分布假设不成立时,经检验抽样分布可以作为实际整体分布用于参数估计。借鉴方杰等(2014)提出的方法,本文使用Mplus7.1软件,利用Bootstrap方法在95%置信水平下进行多重中介效应检验。

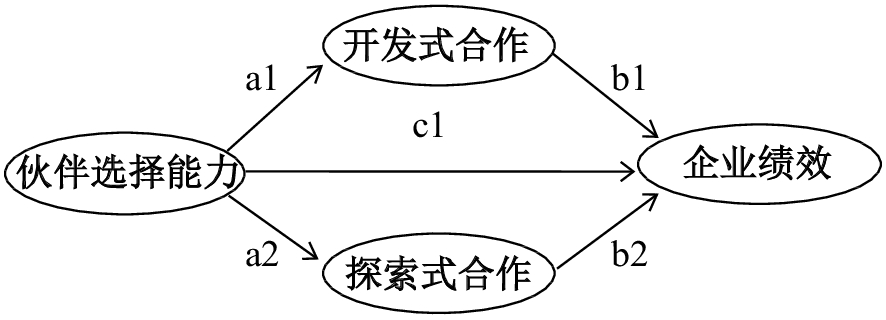

开发式合作和探索式合作在伙伴选择能力与企业绩效之间的中介效应模型如图1所示,中介效应检验结果如表4所示。可以看出开发式合作中介效应的95%置信区间不包含0(下限是0.114,上限是0.529),探索式合作中介效应的95%置信区间也不包含0(下限是0.086,上限是0.932),伙伴选择能力对企业绩效直接效应的95%置信区间包含0(下限是–0.134,上限是0.274)。表4结果显示开发式合作和探索式合作在伙伴选择能力与企业绩效之间具有显著的完全中介效应。此外,表4还给出了开发式合作、探索式合作两个中介因子具体间接效应的比较结果。非标准化结果显示,开发式合作、探索式合作两个中介效应大小相差0.025,其95%的置信区间不包含0(下限是0.107,上限是0.791),这说明开发式合作发挥的中介作用更强。郑景丽和龙勇(2016)研究发现在学习型资源获取动机下,当企业拥有较高的知识保护能力时,其联盟合作伙伴选择策略倾向于“朋友>熟人>陌生人”;当企业拥有较低的知识保护能力时,倾向于“朋友>陌生人>熟人”。在非学习型资源获取动机下,无论知识保护能力高低,企业联盟合作伙伴选择策略均倾向于“朋友>熟人>陌生人”。可以看到,尽管拥有大量异质资源的陌生联盟伙伴能够促进探索式合作,但却不是企业优先考虑的对象。大多数情况下,企业会优先选择拥有同质资源的朋友或者熟人,也就是说,联盟伙伴选择能力更有利于开发式合作。这在一定程度上解释了开发式合作为什么能够发挥更强的中介作用。

|

| 图 1 伙伴选择能力、合作模式与企业绩效多重中介模型 |

| 效 应 | 非标准化系数(γ) | 95%置信区间 | 检验结果 | |

| 下 限 | 上 限 | |||

| c1(直接效应) | 0.158 | –0.134 | 0.274 | 不支持 |

| a1b1(开发式合作的具体中介效应) | 0.073 | 0.114 | 0.529 | 支持 |

| a2b2(探索式合作的具体中介效应) | 0.048 | 0.086 | 0.932 | 支持 |

| a1b1–a2b2(具体中介效应比较) | 0.025 | 0.107 | 0.791 | 支持 |

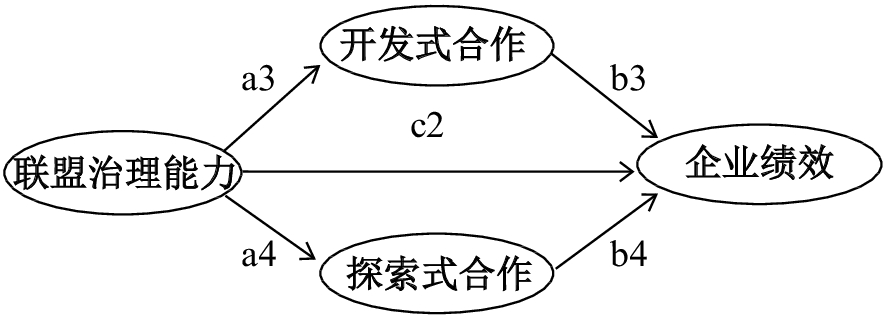

开发式合作和探索式合作在联盟治理能力与企业绩效之间的中介效应模型如图2所示,中介效应检验结果如表5所示。可以看出开发式合作中介效应的95%置信区间不包含0(下限是0.301,上限是1.637),而探索式合作中介效应的95%置信区间包含0(下限是–0.286,上限是0.718),联盟治理能力对企业绩效直接效应的95%置信区间不包含0(下限是0.254,上限是0.942)。表5结果显示开发式合作在联盟治理能力与企业绩效之间具有显著的部分中介效应,而探索式合作在联盟治理能力与企业绩效之间不具有显著的中介效应。这是因为,尽管良好的联盟治理可以降低网络内行为主体之间的交易成本来促进合作,但也可能使伙伴间关系过度强化,过度强化的关系导致伙伴间资源属性趋于一致,难以获得新颖的知识和异质的资源(潘松挺和郑亚莉,2011),因而探索式合作难以发挥效果。

|

| 图 2 联盟治理能力、合作模式与企业绩效多重中介模型 |

| 效 应 | 非标准化系数(γ) | 95%置信区间 | 检验结果 | |

| 下 限 | 上 限 | |||

| c2(直接效应) | 0.237 | 0.254 | 0.942 | 支持 |

| a3b3(开发式合作的具体中介效应) | 0.086 | 0.301 | 1.637 | 支持 |

| a4b4(探索式合作的具体中介效应) | 0.047 | –0.286 | 0.718 | 不支持 |

| a3b3–a4b4(具体中介效应比较) | 0.039 | –0.283 | 0.679 | 不支持 |

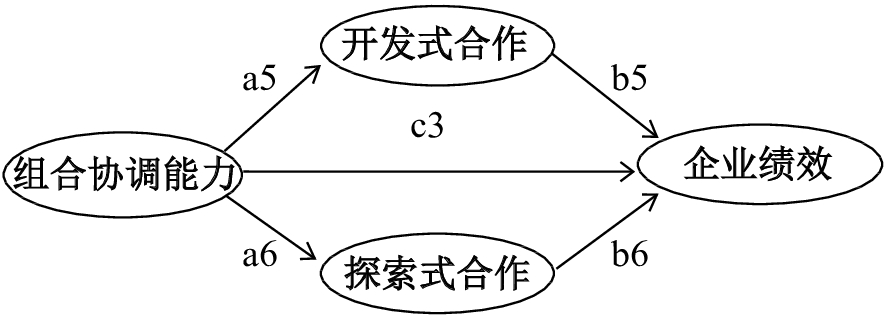

开发式合作和探索式合作在组合协调能力与企业绩效之间的中介效应模型如图3所示,中介效应检验结果如表6所示。可以看出开发式合作中介效应的95%置信区间包含0(下限是–0.240,上限是0.945),探索式合作中介效应的95%置信区间包含0(下限是–0.312,上限是0.560),组合协调能力对企业绩效直接效应的95%置信区间包含0(下限是–0.103,上限是0.439),表6结果显示开发式合作和探索式合作在组合协调能力与企业绩效之间不具有显著的中介效应。可能的原因在于,第一,尽管已有文献证实组合协调能力对提升企业绩效有重要作用,但过分强调组合协调能力会导致交易成本增加且具有一定的风险性。一些学者发现组合协调能力与企业绩效之间存在阈值效应。Sainio等(2012)指出组合协调能力会驱动企业探索新技术和资源,但也会带来沟通成本、控制成本、调整成本增加等方面的问题,他们实证研究发现,将组合协调能力控制在合理的范围之内,更有利于企业取得更高的长期绩效。此外,Hashai等(2015)研究发现当联盟组合调整速度过快时,其所造成的成本上升将大大超过收入的增长。第二,组合协调能力可能会负向影响企业与其他伙伴之间的联盟信任。因为企业选择同质的伙伴加入联盟组合会对已有的合作产生威胁,很有可能对已有联盟的稳定性以及合作满意度造成不利影响(原毅军等,2013)。第三,高度动态的外部环境中,市场变化较快,技术和知识更新较频繁,有可能导致组合协调能力难以对外部资源进行有效整合(尹苗苗和马艳丽,2014),所以其作用发挥受到限制。

综上所述,联盟组合管理能力3个维度(伙伴选择能力、联盟治理能力、组合协调能力)通过不同的合作模式(开发式合作、探索式合作)对企业绩效影响的机理存在差异,假设H3得到验证。

|

| 图 3 组合协调能力、合作模式与企业绩效多重中介模型 |

| 效 应 | 非标准化系数(γ) | 95%置信区间 | 检验结果 | |

| 下 限 | 上 限 | |||

| c3(直接效应) | 0.283 | –0.103 | 0.439 | 不支持 |

| a5b5(开发式合作的具体中介效应) | 0.072 | –0.240 | 0.945 | 不支持 |

| a6b6(探索式合作的具体中介效应) | 0.088 | –0.312 | 0.560 | 不支持 |

| a5b5–a6b6(具体间接中介比较) | –0.016 | –0.065 | 0.472 | 不支持 |

(一)主要结论

本文通过对联盟组合管理能力、合作模式与企业绩效之间关系的研究得出以下几点结论。

首先,联盟组合管理能力3个维度对开发式合作与探索式合作的影响存在差异。第一,伙伴选择能力显著积极影响开发式合作和探索式合作。这与邓渝和邵云飞(2016)的研究结论基本一致,他们研究发现市场导向联盟伙伴选择积极影响探索式创新,而关系导向联盟伙伴选择积极影响开发式创新。第二,联盟治理能力对开发式合作和探索式合作产生差异化影响。尽管联盟治理能力对开发式合作具有显著积极影响,但其对探索式合作却没有显著积极影响。这可能是由于探索式合作高风险、高不确定性的特点导致难以调和的矛盾,而联盟治理能力针对此类矛盾或许难以发挥作用。第三,组合协调能力显著积极影响开发式合作和探索式合作。

其次,开发式合作和探索式合作显著积极影响企业绩效。这与其他一些学者的研究结论基本保持一致,舒成利等(2015)认为战略联盟中开发式学习和探索式学习与企业创新绩效正相关。根据波士顿咨询公司对约2 000家美国上市企业的研究报告,只有约2%的企业在动荡期和稳定期一直保持着行业领先地位,而这些企业成功的秘诀就在于积极开展开发式合作和探索式合作。开发式合作帮助企业降低成本和提升效率(Kauppila,2015),探索式合作帮助企业创造新产品和新技术保持竞争优势(韩莹和陈国宏,2016)。

最后,开发式合作和探索式合作在联盟组合管理能力3个维度与企业绩效之间具有不同的中介效应。第一,开发式合作和探索式合作在伙伴选择能力与企业绩效之间具有显著的完全中介效应,而且开发式合作发挥的中介作用更强。第二,开发式合作在联盟治理能力与企业绩效之间具有显著的部分中介效应,而探索式合作在联盟治理能力与企业绩效之间不具有显著的中介效应。这可能是因为联盟治理强化了双方关系。潘松挺和郑亚莉(2011)认为尽管强关系能够降低网络内行为主体之间的交易成本,但是也往往排斥了外来的进入者,所以难以获取异质的资源和新颖的知识,因而难以促进探索式合作。第三,开发式合作和探索式合作在组合协调能力与企业绩效之间不具有显著的中介效应。Sainio等(2012)发现组合协调能力与企业绩效之间存在阈值效应。尹苗苗和马艳丽(2014)认为在高度动态的外部环境中,企业很难对外部资源进行有效整合,所以组合协调能力作用发挥受到限制。

(二)研究贡献

首先,近年来学者们已经研究了联盟组合管理能力的构成要素(Hoffmann,2005)、驱动因素(Heimeriks和Duysters,2007)以及与企业绩效的关系(Schilke和Goerzen,2010)。其与绩效的直接关系已经得到了实证检验。不过对于它们之间的作用机制、演化路径仍缺乏系统性的分析和验证。联盟组合管理能力本质上是企业通过重塑组织间关系来构建旨在资源整合和价值分配的联盟网络。本文的研究结论揭示了伙伴选择能力通过开发式合作和探索式合作均可以提升企业绩效,同时,相比探索式合作,开发式合作在伙伴选择能力与企业绩效之间的中介作用更强;此外,联盟治理能力仅能通过开发式合作来提升企业绩效,而不能通过探索式合作来提升企业绩效;还需要值得注意的是,与前面2个维度的能力不同,组合协调能力均不能通过开发式合作和探索式合作来提升企业绩效。本文的结论不仅拓展了联盟组合研究的理论基础,而且对于理解和解释企业如何有效管理联盟组合具有重要的实践意义。

其次,双元理论的研究最早开始于企业内部,学者们探讨了开发式活动和探索式活动的前因变量(付丙海等,2015;葛宝山等,2016)、调节变量(何霞和苏晓华,2016)以及与企业绩效的关系(张洁等,2015)。近年来,由于企业内部资源的约束性,学者们逐渐将双元研究扩展至企业间合作层面。不过在企业间合作层面,较少学者探讨开发式合作和探索式合作的前因变量,本文的结论揭示了伙伴选择能力、联盟治理能力是战略联盟视角下企业高效开展开发式合作和探索式合作的重要前因变量,不仅丰富了企业间合作研究,而且对于联盟组合内企业选择合适的合作方式也具有实践意义。

(三)不足与未来研究方向

最后,尽管本文取得了一些有意义的结论,但仍然存在以下不足。第一,受条件的限制,本文采用主观测评法取得的数据检验理论假设,并没有将时间因素纳入研究范畴,可能忽略了联盟组合管理能力、开发式合作和探索式合作与企业绩效在动态演化过程中它们之间关系的变化。而现实情况中,联盟组合的变化具有动态性和不稳定性。因此,未来研究可以采用纵向案例研究的方法,将时间因素纳入研究范畴,在动态变化中检验它们之间的因果关系。其次,虽然本文验证了在跨组织层面,即联盟组合中开发式合作与探索式合作对企业绩效的影响,但并未依照有些学者采用的平衡双元观(balanced ambidexterity)和组合双元观(combined ambidexterity)来讨论开发式合作与探索式合作在联盟情境中的影响(张洁等,2015)。未来可从平衡双元观和组合双元观的角度继续在跨组织层面展开研究。

| [1] | 白景坤, 丁军霞. 网络能力与双元创新的关系——环境动态性的调节作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2016(8): 138–148. |

| [2] | 邓渝, 邵云飞. 联盟组合伙伴选择、双元组织学习与创新能力关系研究[J]. 研究与发展管理, 2016(6): 1–9. |

| [3] | 葛宝山, 谭凌峰, 生帆, 等. 创新文化、双元学习与动态能力关系研究[J]. 科学学研究, 2016(4): 630–640. |

| [4] | 何霞, 苏晓华. 环境动态性下新创企业战略联盟与组织合法性研究——基于组织学习视角[J]. 科研管理, 2016(2): 90–97. |

| [5] | 焦豪. 双元型组织竞争优势的构建路径: 基于动态能力理论的实证研究[J]. 管理世界, 2011(11): 76–91. |

| [6] | 李桦, 彭思喜. 战略柔性、双元性创新和企业绩效[J]. 管理学报, 2011(11): 1604–1609, 1668. |

| [7] | 李健, 金占明. 战略联盟伙伴选择、竞合关系与联盟绩效研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2007(11): 161–166. |

| [8] | 彭伟, 符正平. 联盟网络、资源整合与高科技新创企业绩效关系研究[J]. 管理科学, 2015(3): 26–37. |

| [9] | 舒成利, 胡一飞, 江旭. 战略联盟中的双元学习、知识获取与创新绩效[J]. 研究与发展管理, 2015(6): 97–106. |

| [10] | 魏江, 徐蕾. 知识网络双重嵌入、知识整合与集群企业创新能力[J]. 管理科学学报, 2014(2): 34–47. |

| [11] | 杨治, 郭艳萍, 张鹏程. 企业间信任对组织双元创新的影响[J]. 科研管理, 2015(9): 80–88. |

| [12] | 尹苗苗, 马艳丽. 不同环境下新创企业资源整合与绩效关系研究[J]. 科研管理, 2014(8): 110–116. |

| [13] | 原毅军, 田宇, 孙佳. 产学研技术联盟稳定性的系统动力学建模与仿真[J]. 科学学与科学技术管理, 2013(4): 3–9. |

| [14] | 张光曦. 如何在联盟组合中管理地位与结构洞?——MOA模型的视角[J]. 管理世界, 2013(11): 89–100, 129. |

| [15] | 张洁, 安立仁, 张宸璐. 开放式创新视角下双元与绩效关系研究脉络与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2015(7): 3–18. |

| [16] | 赵艳玲, 龙勇. 资产专用性与联盟治理关系的实证研究: 有中介的调节效应检验[J]. 预测, 2013(1): 37–41. |

| [17] | 郑景丽, 龙勇. 知识保护能力对联盟伙伴关系选择的影响: 基于不同联盟动机的分析[J]. 科研管理, 2016(4): 102–109. |

| [18] | Armstrong J S, Overton T S. Estimating nonresponse bias in mail surveys[J]. Journal of Marketing Research, 1977, 14(3): 396–402. |

| [19] | Bakker R M. Stepping in and stepping out: Strategic alliance partner reconfiguration and the unplanned termination of complex projects[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(9): 1919–1941. |

| [20] | Castro I, Roldán J L. Alliance portfolio management: Dimensions and performance[J]. European Management Review, 2015, 12(2): 63–81. |

| [21] | De Vries J, Schepers J, Van Weele A, et al. When do they care to share? How manufacturers make contracted service partners share knowledge[J]. Industrial Marketing Management, 2014, 43(7): 1225–1235. |

| [22] | Haider S, Mariotti F. The orchestration of alliance portfolios: The role of alliance portfolio capability[J]. Scandinavian Journal of Management, 2016, 32(3): 127–141. |

| [23] | Hashai N, Kafouros M, Buckley P J. The performance implications of speed, regularity, and duration in alliance portfolio expansion[J]. Journal of Management, 2015, 44(2): 707–731. |

| [24] | Heimeriks K H, Duysters G. Alliance capability as a mediator between experience and alliance performance: An empirical investigation into the alliance capability development process[J]. Journal of Management Studies, 2007, 44(1): 25–49. |

| [25] | Hoetker G, Mellewigt T. Choice and performance of governance mechanisms: Matching alliance governance to asset type[J]. Strategic Management Journal, 2008, 30(10): 1025–1044. |

| [26] | Hoffmann W H. How to manage a portfolio of alliances[J]. Long Range Planning, 2005, 38(2): 121–143. |

| [27] | Kauppila O P. Alliance management capability and firm performance: Using resource-based theory to look inside the process black box[J]. Long Range Planning, 2015, 48(3): 151–167. |

| [28] | March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71–87. |

| [29] | Lichtenthaler U. Alliance portfolio capability: A conceptual framework for the role of exploration or exploitation alliances[J]. Journal of Strategy and Management, 2016, 9(3): 281–301. |

| [30] | Lin Z, Yang H B, Demirkan I. The performance consequences of ambidexterity in strategic alliance formations: Empirical investigation and computational theorizing[J]. Management Science, 2007, 53(10): 1645–1658. |

| [31] | Sarkar M B, Aulakh P S, Madhok A. Process capabilities and value generation in alliance portfolios[J]. Organization Science, 2009, 20(3): 583–600. |

| [32] | Schilke O, Goerzen A. Alliance management capability: An investigation of the construct and its measurement[J]. Journal of Management, 2010, 36(5): 1192–1219. |

| [33] | Stettner U, Lavie D. Ambidexterity under scrutiny: Exploration and exploitation via internal organization, alliances, and acquisitions[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(13): 1903–1929. |

| [34] | Sun B, Lo Y J. Achieving alliance ambidexterity through managing paradoxes of cooperation: A new theoretical framework[J]. European Journal of Innovation Management, 2014, 17(2): 144–165. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40

,

,