文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第6期 |

- 陈伟, 吴宗法, 徐菊

- Chen Wei, Wu Zongfa, Xu Ju

- 价值共毁研究的起源、现状与展望

- Value co-destruction research: origin, present and prospect

- 外国经济与管理, 2018, 40(6): 44-58

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(6): 44-58.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-11-23

2018第40卷第6期

2.浙江越秀外国语学院,浙江 绍兴 312000

2.Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, Shaoxing 312000, China

在现实的经济与社会活动中,参与者(actor)之间配合默契,高效地利用对方或自己的资源,就能够实现价值共创(value co-creation),否则就有可能造成价值共毁(value co-destruction)。比如,一种新型的渠道冲突现象叫做“先逛店后网购”(showrooming),即消费者先到实体商店体验商品,然后选择一家在线商店进行购买。在这一情形中,实体商店提供了服务但未获得丝毫回报,即消费者滥用了它的资源,于是该实体商店对该类消费者(只体验不购物)报以冷漠的服务态度,或者从战略上放弃该类消费者,即进行反营销(demarketing)(Farquhar和Robson,2017),从而造成双方福利的减少,即价值共毁(Daunt和Harris,2017)。再比如,在足球比赛现场,如果双方球迷、裁判、球员等参与者遵守各自的行为准则,就会营造一场让各方福利增加的足球赛事,反之,如果球迷辱骂对方球迷或球员,向球场或观众席乱扔杂物甚至危害他人安全,则会导致价值共毁(Stieler等,2014)。

所谓价值共毁,是指在价值形成的互动过程中,由于参与者滥用己方或他方资源而造成参与者福利减少的情形(Plé和Cáceres,2010)。国内有学者也将其译作“价值共同破坏”(卜庆娟等,2016;简兆权等,2016),为了与“价值共创”这一术语在形式上保持一致,本文将其译作“价值共毁”(Robertson等,2014)。价值共毁或价值共创中的价值,早期的服务主导逻辑称之为使用价值(value-in-use)(Vargo和Lusch,2004,2008a,2008b)。现在的服务主导逻辑、顾客主导逻辑等理论将其修订为体验价值、情境价值(Vargo和Lusch,2008b;Chandler和Vargo,2011;Heinonen等,2013),强调价值的个人主观性、情境性、动态性和体验性等特质(Echeverri和Skålén,2011;Robertson等,2014;Prior和Marcos-Cuevas,2016;Malone等,2017)。为了简便起见,本文沿用使用价值这一概念,除非特别说明,本文提及的价值一般指使用价值。

在过去的近二十年里,价值共创赢得了学术界更多的关注,许多研究和理论是基于该主题的(Leclercq等,2016;简兆权等,2016),而价值共毁、价值破坏或负面服务则被忽视了(Anderson和Ostrom,2015;Malone等,2017)。这是否意味着价值共创要远比价值共毁更常见?有研究指出价值共毁是企业与顾客之间互动的显著特征(Plé和Cáceres,2010;Echeverri和Skålén,2011),甚至有研究认为价值共毁发生的概率很可能要大于价值共创(Prior和Marcos-Cuevas,2016)。因此,有必要对价值共毁进行系统的研究。研究该问题有助于更全面地理解价值形成的互动流程,是价值共创研究的一个重要补充,并且存在大量的研究机遇(Echeverri和Skålén,2011;Ostrom等,2015)。从企业实践的角度看,探索价值共毁的原因及流程,有助于预防、识别、分析和挽救各种形式的价值共毁(Plé和Cáceres,2010),有利于对参与者进行有针对性的激励以实现价值共创,进而赢得顾客满意。忽略价值共毁的代价是高昂的,“没有丝毫警告,百分之四十的顾客因糟糕的体验而不再跟冒犯他们的公司继续往来”(Dougherty和Murthy,2009)。所以,研究价值共毁问题具有重要的理论和实践意义。

二、价值共毁研究的起源Echeverri和Skålén(2011)认为存在两种主要的价值形成方式,即非互动的价值形成和互动的价值形成。前者是商品主导逻辑的观点,认为价值首先由企业生产并被嵌入商品中,然后通过市场交换传递给消费者消费,生产和消费活动彼此分离,价值被概念化为交换价值(Vargo和Lusch,2008c;Plé和Cáceres,2010)。以土豆为例,企业在生产活动中将价值嵌入土豆,在土豆出售给消费者后,不会提供后续服务,所以可以认为土豆的生产和消费活动是分离的,企业与消费者之间只有一瞬间的交易而没有持续的互动过程。后者是服务主导逻辑秉持的观点,认为价值(指使用价值)是企业与顾客通过互动共同创造的(Ramírez,1999;Prahalad和Ramaswamy,2004;Vargo和Lusch,2004),企业只能提出价值主张而不能单独创造价值,顾客是价值的共同创造者(Prahalad和Ramaswamy,2002,2004;Vargo和Lusch,2004)。互动表现为对自己或对方资源的利用,这些资源包括操作性资源(如知识和技能)和对象性资源(如物品),其中操作性资源更为重要(Vargo和Lusch,2004,2008c;Lusch等,2007)。例如理发服务就是一个企业与顾客共同创造价值的互动过程。随着相关研究的发展,企业与顾客之间二元关系的互动又被拓展为服务系统之间的互动(Spohrer等,2007;Maglio和Spohrer,2008)、参与者与参与者(actor-to-actor)之间的互动(Vargo和Lusch,2011,2016;Lusch和Vargo,2014)等等。

对于营销学者而言,探索价值共创的互动过程是一个重要的研究课题(Ostrom等,2010,2015)。近年来,大量的研究分别从服务主导逻辑、服务逻辑、消费者文化理论、服务管理、服务创新与设计等理论视角探索品牌、零售、创新、社区、服务补救等领域的价值共创活动(Jaakkola等,2015;Leclercq等,2016)。但这些文献对于价值共创的互动过程及其产出很可能存在一种“乐观的”观点,即只考虑了价值增加的可能,而忽视了价值减少或破坏的可能(Plé和Cáceres,2010)。比如,Vargo和Lusch(2008a)认为使用价值来自合作者之间的协同共创流程,这里隐含的一个假设是合作伙伴之间的互动具有内在的共创价值的倾向。如果价值可以被共创,那么逻辑上价值也可能在类似的互动过程中被共同破坏(Plé和Cáceres,2010;Echeverri和Skålén,2011),或者说这一过程并不总是创造积极的产出(Prior和Marcos-Cuevas,2016)。

不仅仅是逻辑上存在可能,一些学者在研究价值共创问题时也发现了价值共毁现象。Prahalad和Ramaswamy(2004)在其研究价值共创的专著中就提到了共同创造的消极面,但认为这只是一种极其少见的现象。在Lusch和Vargo(2006)主编的专门探讨服务主导逻辑和价值共创的论文集中,有两篇文章(Jaworski和Kohli,2006;Woodruff和Flint,2006)不约而同地提到了价值共毁现象,虽然这并不是这两篇论文的研究焦点。其中,Jaworski和Kohli(2006)发现企业在一些情境下不应与顾客进行价值共创,因为这种决策对双方而言都是次优的;Woodruff和Flint(2006)注意到价值共创的互动过程中可能会发生贬值(devaluation)现象,并且会减少共同创造的价值。Pinnington和Scanlon(2009)在识别企业之间共创价值的影响因素时,发现争执和权力滥用会导致价值减少。但这些研究对此重视程度不够,没有提出价值共毁这一概念,更没给出其定义。依据Ramírez(1999)的研究可以推测,在21世纪的第一个十年里,价值共毁之所以被有意或无意地忽视,是因为在此期间,学者们对消费活动的认识刚刚从“破坏性的消费”切换到“创造性的或再生产性的消费”,即大家发现了消费活动也有创造价值的一面,所以显然,此时的研究焦点是消费过程中价值的共同创造,而非共同破坏。

但是,从上述价值共创研究中,Plé和Cáceres(2010)敏锐地察觉到价值共毁不是偶然的存在,而是一种较为一般的现象,于是提出了价值共毁这一概念,并借用服务主导逻辑术语给出了其定义。由此可以认为,价值共毁研究起源于价值共创相关研究。Plé和Cáceres(2010)的论文的发表,标志着价值共毁这一研究主题的正式确立。以该文为分界线,在此之前的相关文献可以归为价值共毁研究的起源阶段,之后的相关文献可以归为价值共毁研究的发展阶段。

三、价值共毁研究的发展及特征(一)价值共毁研究的发展

价值共毁研究由于起步较晚,目前在文献数量上要远远小于价值共创研究,但增长速度较快,2016年和2017年发表的文献数量与此前的文献数量基本持平,说明受到的关注在逐渐增加。下面将对2010—2017年期间该研究领域的发展情况进行简要介绍。

在Plé和Cáceres(2010)的理论研究正式提出价值共毁概念后,Echeverri和Skålén(2011)对该现象进行了验证,发现企业与顾客之间的互动有可能产生价值共毁,具体取决于企业与顾客所采用的实践要素是否一致,他们还建立了一个理论框架用于描述互动价值形成的流程及相应产出。Echeverri和Skålén(2011)的研究具有重要的理论意义:首先,从实证的角度支持了Plé和Cáceres(2010)的价值共毁定义,并且在他们的基础上,基于企业与顾客之间的二元关系定义了价值共毁,即企业与顾客之间价值的协同破坏或减少。其次,首次探讨了价值共毁的原因及流程。最后,建立了该领域的一种研究范式,即基于实践理论(practice theory)对价值共毁开展定性的实证研究。后续的不少研究沿袭了这一范式,这也使得Echeverri和Skålén(2011)的这篇论文在Web of Science数据库中的被引频次(136次,检索时间为2018年1月16日)超过了Plé和Cáceres(2010)的被引频次(98次)。例如,Carù和Cova(2015)就采用这一范式研究了企业与在线社区之间的互动,发现他们既可以共创也可以共毁服务的集体体验,从而进一步强化了Echeverri和Skålén(2011)的结论。

一些研究继续探讨价值共毁的定义,其中最有代表性的是Vafeas等(2016)提出的价值减少概念,还有Smith(2013)、Prior和Marcos-Cuevas(2016)、Malone等(2017)等研究也都提出了与Plé和Cáceres(2010)不一致的观点。本文将在下一部分具体分析比较这些定义的内涵。在价值共毁的定义中,“资源滥用”这一术语举足轻重,有些文献围绕这一主题开展研究。例如,Smith(2013)采用资源节约理论考察了组织滥用自己的和顾客的资源从而造成价值共毁的过程,该研究识别了顾客和组织资源的种类以及这些资源对顾客和组织福利的正面和负面影响,有助于更好地理解资源滥用的内涵;Plé(2016)则研究了雇员对顾客资源的利用情形,将其分为成功地集成、错误地集成以及不集成顾客资源三种类型,其中错误地集成和不集成均有可能造成价值共毁;Farquhar和Robson(2017)发现一些顾客会通过滥用或错误集成资源等形式破坏价值,进而指出应对这些顾客实施反营销。

价值共毁被提出以后,其产生的原因以及流程很自然地成为学者关注的问题,不少研究结合具体的参与者结构或行业情境对此展开了探讨。例如,在在线医疗情境中,Robertson等(2014)指出缺乏资源或滥用资源会导致在线自助医疗中的价值共毁;Vafeas等(2016)探讨了导致企业之间发生价值共毁的主要因素;Prior和Marcos-Cuevas(2016)将价值共毁研究扩展到了参与者之间以及服务生态系统层面,探讨了参与者的主观性在价值共毁中的作用,揭示了九种参与行为。其他研究情境还包括足球赛场(Stieler等,2014)、咨询行业(Becker等,2015)、银行(Kashif和Zarkada,2015)、公共服务(Williams等,2016)、房屋租赁(Camilleri和Neuhofer,2017)、商业服务网络(Fletcher-Chen等,2017)、在线奢侈品(Quach和Thaichon,2017)、电子政务(Uppström和Lönn,2017)、渠道冲突(Daunt和Harris,2017)等等。

上述研究均为国外学者的贡献,相较而言,国内学者较少关注价值共毁,仅发现卜庆娟等(2016)的研究涉及该问题。该研究基于虚拟品牌社区这一背景,探讨了顾客之间的共创行为(如求助、反馈、人际互动和倡导等)对互动产出的影响,发现求助和反馈行为既可以是价值共创行为也可以是价值共毁行为,因为求助会增加实用价值而降低社会价值,反馈则会增加社会价值而降低娱乐价值。另外,简兆权等(2016)在展望价值共创的研究议题时,提到了价值共毁现象,指出应对此进行深入研究。价值共毁的相关文献及其主要观点见表1。

| 代表性文献 | 定 义 | 主要观点 | 参与主体 | |

| 价值共毁 | Plé和Cáceres

(2010) |

服务系统之间的一种互动过程,该过程导致了至少一个服务系统的福利减少 | 某一服务系统滥用自己的或他方的资源就会造成价值共毁;资源的滥用可能是故意的也可能是偶然的 | 服务系统 |

| Echeverri和Skålén(2011) | 同Plé和Cáceres(2010)。供应商与顾客之间价值的协同破坏或价值的减少;操作性资源不仅能共创价值也能共毁价值 | 供应商与顾客之间的互动并不总是产生积极的结果,价值共创与价值共毁都有可能出现,具体取决于供应商与顾客所采用的实践要素是否一致 | 供应商与顾客 | |

| Smith(2013) | 同Plé和Cáceres(2010)。认为资源损失将导致消极的情绪状态;质疑价值共毁这一术语的适用性 | 识别了顾客和组织资源的种类以及这些资源对顾客和组织福利的正面和负面影响 | 组织与顾客 | |

| Robertson等(2014) | 同Plé和Cáceres(2010) | 由于消费者的资源不足或资源滥用或电子健康供应商的资源缺乏,在线自我诊断可能会导致价值共毁 | 电子健康供应商与消费者 | |

| Stieler等(2014) | 同Plé和Cáceres(2010) | 由于球迷具有不同的期望值,相同的球迷行为可能会导致价值共创或价值共毁 | 球迷与球迷 | |

| 价值共毁 | Carù和Cova(2015) | 同Plé和Cáceres(2010) | 企业和在线社区之间的互动既可以共创也可以共毁集体的服务体验,具体取决于双方采取的实践类型是否匹配 | 企业与在线社区 |

| Kashif和Zarkada(2015) | 同Plé和Cáceres(2010) | 顾客的错误行为导致顾客与银行雇员之间的价值共毁,根本原因是银行内部营销的不足使雇员感到无助以及不当的广告使顾客产生不现实的期望 | 顾客与雇员 | |

| Prior和Marcos-Cuevas(2016) | 同上。Plé和Cáceres(2010)的定义没有清晰地说明价值共毁的产出究竟是什么;Smith(2013)提及的资源和情绪状态概念不够清晰 | 探讨了参与者的主观性在价值共毁中的作用,揭示了参与者的九种参与行为,并总结了许多其他有价值的发现 | 参与者之间/服务生态系统 | |

| 卜庆娟等(2016) | 同Plé和Cáceres(2010) | 求助和反馈行为既可以是价值共创行为也可以是价值共毁行为;同一互动行为可能会同时产生两种相反的产出 | 顾客与其他顾客、品牌社区服务人员 | |

| Plé(2016) | 同Plé和Cáceres(2010) | 雇员不仅可能成功地集成顾客资源,也可能错误地集成或不集成顾客资源。错误集成或不集成可能是故意的或偶然的 | 雇员与顾客 | |

| Camilleri和Neuhofer(2017) | 同Plé和Cáceres(2010) | 建立了一个理论框架以更好地理解共享经济中的价值共创和价值共毁 | 房主与客人 | |

| Quach和Thaichon(2017) | 同Plé和Cáceres(2010) | 运用社会资源理论考察了奢侈品品牌与消费者之间的价值共创和价值共毁流程 | 奢侈品企业与消费者 | |

| Uppström和Lönn(2017) | 同Plé和Cáceres(2010) | 分析信息系统构件支持的共创流程,以及这一协同活动的产出,即价值共创和价值共毁 | 政府机构与外部社区 | |

| Farquhar和Robson(2017) | 同Plé和Cáceres(2010) | 一些顾客会通过滥用或错误集成资源等形式破坏价值,企业应该放弃这些顾客,即进行反营销 | 企业与顾客 | |

| 价值破坏 | Ramírez(1999) | 价值首先在生产过程中被创造出来,随后由消费者在消费环节“破坏” | 考察了另一种价值创造观(即价值的共同生产)的历史,认为技术突破和社会创新使得该观念更符合实际的价值创造情形 | 企业与顾客 |

| Malone等(2017) | 价值破坏只发生在知情者身上,只有一方的价值创造过程受到影响 | 将情绪视作操作性资源,考察它是如何影响价值创造和价值破坏过程的 | 游客与游客、当地居民 | |

| 价值减少 | Vafeas等(2016) | 由于一个或多个参与者缺少资源或滥用资源,而导致一种次优的价值实现 | 探讨了导致价值共毁发生的主要因素,主张用价值减少这一概念代替价值共毁 | 企业与企业 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||

(二)价值共毁研究的特征

综上可知,价值共毁相关研究呈现以下几个特征:第一,相关研究所采用的理论视角具有多样性。其中大部分研究基于服务主导逻辑(Plé和Cáceres,2010;Stieler等,2014;Prior和Marcos-Cuevas,2016;Vafeas等,2016),其他研究则基于顾客主导逻辑(Malone等,2017)、资源节约理论(Smith,2013)、社会资源理论(Quach和Thaichon,2017)、边界对象理论(Uppström和Lönn,2017)等。第二,相关研究尚处于“婴儿期”,基本上是概念性质的(Daunt和Harris,2017),可以将当前的大多数研究视为该领域围绕价值共毁定义的第一轮演变。依据Shneider(2009)对研究演变的阶段划分,即初始期、增长期、扩张期和退化期,可以推测本轮演变目前已经进入第三阶段(扩张期)。Plé和Cáceres(2010)的理论研究正式提出价值共毁概念及其定义,标志着该研究领域的正式形成,属于第一阶段(初始期)。随后,相关研究开始关注价值共毁的原因以及价值共毁的流程(Echeverri和Skålén,2011;Smith,2013;Prior和Marcos-Cuevas,2016;Vafeas等,2016),基本的研究范式开始形成(Echeverri和Skålén,2011),2011—2016年间发表的相关研究构成了价值共毁研究的第二阶段(增长期)。2017年发表的文献,大多是结合特定的、具体的情境进行的实证研究,沿袭了第二阶段的研究范式,同时研究数量开始迅速增加,这符合第三阶段(扩张期)的特征。可以预见的是,第三阶段的研究还远未结束,未来将有更多细分的实证研究可能挑战当前的主流观念,这一过程中也会孕育新的或修订的研究主题并开启新的演变过程。所以,从第一轮演变的发展阶段看,是时候对该领域的概念研究进行回顾和展望了。第三,由于大多数研究是概念性质的,所以研究内容主要包括价值共毁的定义、价值共毁的分类、价值共毁的原因及流程等。下面将分别从这些方面归纳总结价值共毁研究的现状。

四、价值共毁的定义与分类清楚地界定价值共毁是开展相关研究的基础,因而具有非常重要的理论意义。除了价值共毁这一术语,与之相近的还有价值破坏、价值减少等。另外,有必要分析总结价值共毁与价值共创的相互关系,并从多个视角对价值共毁进行分类,以便更好地理解价值共毁的含义。

(一)价值共毁的定义

1. 价值共毁

借用服务主导逻辑定义价值和服务的相关术语,Plé和Cáceres(2010)将价值共毁定义为,在价值创造的互动过程中,参与者故意或偶然地滥用自己的或他方的资源造成至少一方福利减少的情形。为了便于理解,此处将价值共毁的互动双方一般化为“参与者”,例如在企业与顾客的二元互动关系中,参与者就是指企业和顾客。Plé和Cáceres(2010)的原文使用的是“服务系统”而非“参与者”这一术语,服务系统是服务科学用语,指由人员、技术、组织和共享的信息构成的一个动态的价值创造系统,具体来说,企业、顾客、供应商、雇员等可以视为一个服务系统(Spohrer等,2007;Maglio和Spohrer,2008;Vargo等,2008)。所谓滥用资源是指某一参与者未能以一种合适的、其他参与者期待的方式来集成和/或应用资源(Plé和Cáceres,2010)。定义中提到的福利,是指某一服务系统的调节能力或环境适应能力(Vargo等,2008)。

脚本理论(script theory)认为互动的参与者可以预见对方的行为,知道如何去正确地应对,这样互动就能取得成功(Solomo等,1985)。因此,互动双方都对对方的行为或扮演的角色有特定的期待,而如果参与者缺少某种资源,或者事先缺乏必要的沟通,或者出于投机心理追求己方利益最大化,未能按照对方所期待的方式利用资源,则将导致价值共毁(Plé和Cáceres,2010)。正如共同创造的价值在企业和顾客之间的分布存在不平衡(Woodruff和Flint,2006),对于所有的参与者而言,在同一互动过程中各方所遭受价值共毁的程度也可能是不相同的;另外,一方的价值损失可能导致另一方的价值获得(Plé和Cáceres,2010)。

2. 价值破坏

Vafeas等(2016)曾同时提到价值破坏(value destruction)和价值共毁这两个术语,但没有对其进行辨析,而是含蓄地认为两者具有相同含义。Malone等(2017)认为价值破坏与价值共毁一样,也表现为一种互动过程。它与价值共毁的区别是,当价值破坏发生时,“有过错的一方”并不知道自己的行为损害了其他参与者的福利,因而他自己的价值创造并未受到影响,或者说价值破坏只发生在知情者身上,只有一方的价值创造过程受到影响,即价值破坏是单向的(Prior和Marcos-Cuevas,2016)。比如在旅游景区,少数游客的不文明行为会给其他游客造成福利损失,但“有过错的”游客可能对此毫无察觉,只有“知情者”遭受了价值破坏。

商品主导逻辑从交换价值的角度给出了另一种价值破坏的定义,认为价值的创造和破坏是分离的,价值是由企业单边创造的,与顾客无关。价值首先在生产过程中被创造出来,随后由消费者在消费环节“破坏”(Ramírez,1999;Grönroos,2006;Vargo和Lusch,2008c)。在这里,价值破坏实际上被定义为价值的消耗,即一件商品一旦开始被消费,其价值就开始递减(Echeverri和Skålén,2011)。这种价值破坏不属于价值共毁的情形。

3. 价值减少

虽然Smith(2013)使用了价值共毁的概念,但她对这一术语的广泛适用性提出了质疑,认为可能存在共创价值减少和价值分配不均的情形。考虑到“破坏”(destruction)不是一个“包罗万象”的术语,因为它意味着不能挽回的损失,Vafeas等(2016)主张使用价值减少(value diminution)替代价值共毁,该术语可能更为精确、更具包容性,因为它承认尽管最终实现的价值产出(以下简写为产出)不是最理想的水平,但它仍然可能会给顾客或企业的福利带来一些改进。价值减少还缓解了共同破坏(co-destruction)的前缀“共同”(co-)在使用上面临的一些困难,例如,当合作伙伴联合创造某种服务体验时,如果仅仅只有一方滥用资源,此时将其他参与者也视为共同破坏者就显得不太合适。Vafeas等(2016)将价值减少定义为“由于一名或多名参与者缺少资源或滥用资源,而导致的一种(感知到的)次优的价值实现”,任何一名或多名参与者都可能或多或少地成为价值减少的牺牲者。

4. 价值共毁与价值共创的关系

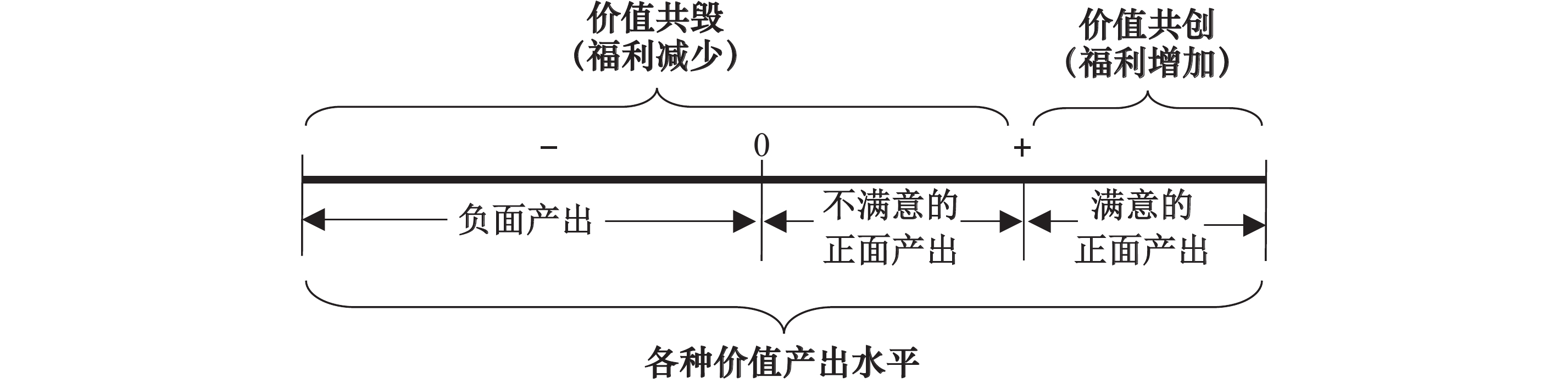

价值共毁首先是作为价值共创的对立面出现的(Plé和Cáceres,2010;Uppström和Lönn,2017),强调资源滥用所造成的负面产出。Prior和Marcos-Cuevas(2016)则创造性地指出在价值形成过程中,负面的、中性的和低于预期的产出均属于价值共毁。他们将负面的产出称为“净赤字”(net deficit),指参与者得到的使用价值少于付出的成本,即财务上处于赤字水平。有一种类似于“净赤字”的情形叫做资源损失或减少,指参与者未能获得期待的新资源(参与者作为资源集成者可以通过互动创造新资源)或者现有资源在互动中发生了意想不到的损失,前者可以视为回报太少,后者可以视为成本太高(Smith,2013)。Prior和Marcos-Cuevas(2016)将产出低于预期称为“目标障碍”(goal prevention),虽然产出低于预期,但仍然大于或等于成本,不会达到净赤字的水平。这种低于预期有可能是产出的确低于正常水平(Vafeas等,2016),也有可能是顾客的期望过高导致的低于预期(Smith,2013),例如不适当的广告导致顾客过高的心理预期(Kashif和Zarkada,2015)。Vafeas等(2016)支持Prior和Marcos-Cuevas(2016)的观点,认为即使在正面的产出情形中,尽管企业实现了其价值主张,但只要产出低于满意(或低于预期)的水平,就可以认为是价值共毁。Smith(2013)和Stieler等(2014)也持有相似的观点,他们认为只要参与者期待的或潜在的产出未实现,即为价值共毁。

另外,一种互动行为可能会同时导致价值共创和共毁,价值共创的发生并不排除价值共毁出现的可能(Carù和Cova,2015;Prior和Marcos-Cuevas,2016;卜庆娟等,2016;Daunt和Harris,2017)。当然,这样的情形不是出现在企业与顾客之间的二元关系中,而是出现在三个或三个以上的参与者组成的服务生态系统中(Prior和Marcos-Cuevas,2016;卜庆娟等,2016)。

综上所述,价值共毁与价值共创都是指参与者之间创造价值的一种互动过程。价值共创意味着实现了高水平的令参与者满意的价值产出,而价值共毁则意味着实现了低水平的令参与者不满意的价值产出,这是由资源滥用造成的(Plé和Cáceres,2010)。低水平的产出包括负面的(Plé和Cáceres,2010;Uppström和Lönn,2017)、中性的和低于期望的(Smith,2013;Stieler等,2014;Prior和Marcos-Cuevas,2016;Vafeas等,2016)三种情形。这三种情形都会导致参与者的“不满意(负面情绪)”,从而导致其主观福利的减少(Smith,2013),即价值共毁,如图1所示。这一价值共毁定义要宽于Plé和Cáceres(2010)的定义,因为后者只强调负面产出水平导致主观福利减少;但要窄于Vafeas等(2016)的价值减少概念,因为后者将“不是最优产出水平但仍改进了参与者福利”的情形(即图1中满意的正面产出情形的左侧部分)也包含了进去。将产出低于预期(不满意的正面产出)归为价值共毁或许存在争议,但此种情形却最具普遍性,因为在现实中,极端的负面产出或正面产出均不常见,所以研究“产出为何低于预期”对于促进价值共创可能更具实践价值。只有一方福利受损的情形被称为价值破坏(Malone等,2017),正好说明不同参与者遭受的价值共毁程度是不对称的(Plé和Cáceres,2010),所以可以将其归为价值共毁的一种特殊情形。而Ramírez(1999)等提到的价值破坏是指消费者对商品价值的消耗,其理论和实践基础都与本文所讨论的价值共毁存在根本不同。价值共毁有关的定义及代表性文献见表1。

|

| 资料来源:本研究整理绘制。 图 1 价值共毁与价值共创所对应的价值产出水平 |

(二)价值共毁的类型

可以从多个角度对价值共毁进行分类,比如参与者的类型、价值共毁带来的产出水平,或者互动过程中的时间顺序等等。

首先,可以根据参与者的不同对价值共毁进行分类。例如,企业与企业之间的价值共毁(Vafeas等,2016)、顾客与雇员之间的价值共毁(Kashif和Zarkada,2015)、企业与顾客之间的价值共毁(Echeverri和Skålén,2011)等等。有的价值共毁情形包含两个以上的参与者,如游客与其他游客、当地居民(Malone等,2017);供应商、分销商与顾客(Fletcher-Chen等,2017);顾客与其他顾客、品牌社区服务人员(卜庆娟等,2016)等等;作为对二元关系视角的补充,Prior和Marcos-Cuevas(2016)响应Vargo和Lusch(2016)以及Lusch和Vargo(2014)的号召,从服务生态系统、参与者与参与者的视角考察了价值共毁。

其次,根据价值共毁带来的产出水平,可以将价值共毁划分为负面产出(Plé和Cáceres,2010;Uppström和Lönn,2017)、中性产出和低于预期的产出(Smith,2013;Stieler等,2014;Prior和Marcos-Cuevas,2016;Vafeas等,2016)三种情形,具体参见价值共毁的定义一节。

最后,根据互动过程中的时间顺序,Echeverri和Skålén(2011)将供应商与顾客之间的价值形成过程分为“先共创—后共创”(增强的价值共创)、“先共创—后共毁”(价值减少)、“先共毁—后共创”(价值修复)以及“先共毁—后共毁”(增强的价值共毁)四种类型。Echeverri和Skålén(2011)认为后三种情形均属于价值共毁,因为它们都造成了效率的损失。本文认为后三种情形均属于价值减少,即次优的价值实现(Vafeas等,2016),其中第四种类型属于价值共毁,而“先共创—后共毁”和“先共毁—后共创”这两种类型是否属于价值共毁,要看最终的价值产出水平能否让参与者满意。

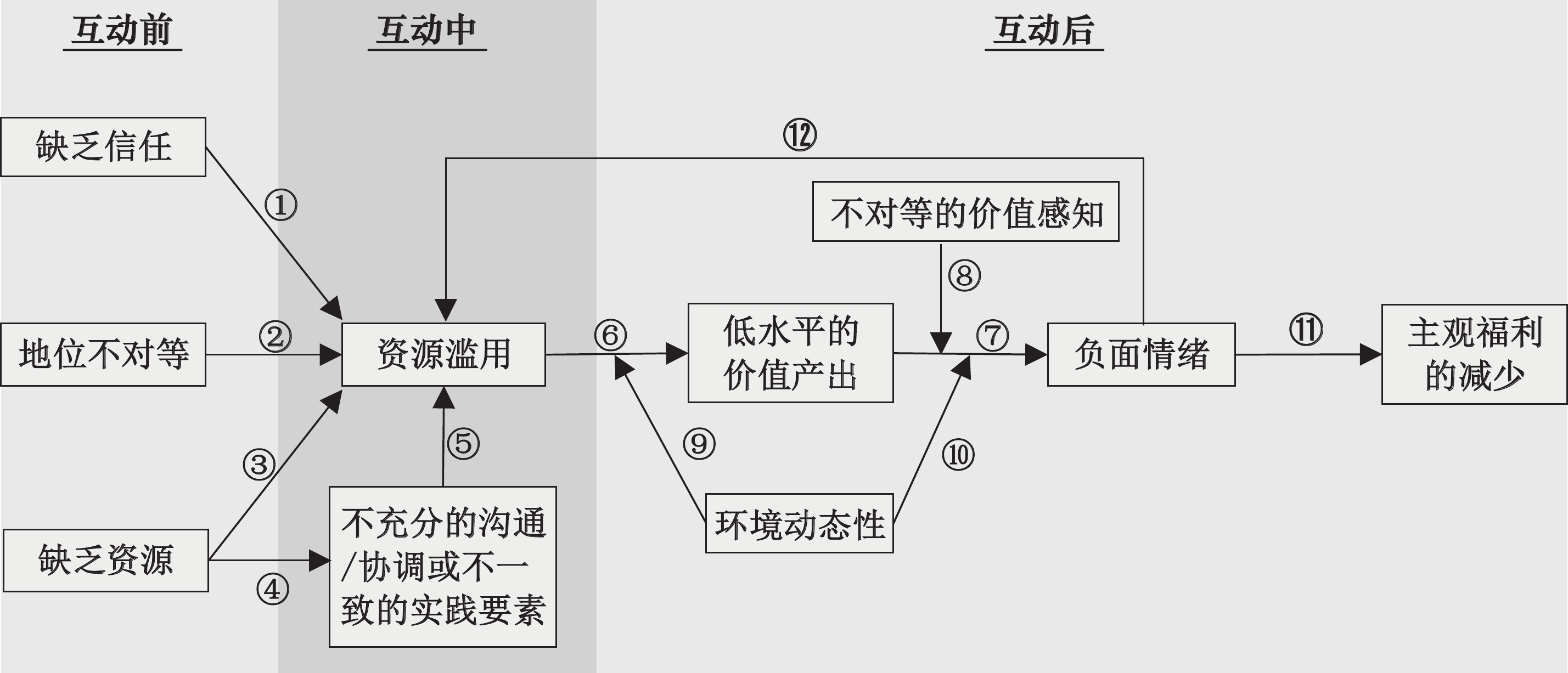

五、价值共毁的原因与流程Plé和Cáceres(2010)较早探讨了导致价值共毁出现的原因,即资源滥用。资源滥用这一术语虽然具有很好的概括性和适用性,但是其内涵显得过于模糊。许多后续研究继续将导致价值共毁的原因作为主要研究议题,例如Vafeas等(2016)就系统地归纳总结了导致企业之间产生价值共毁的原因。本文根据相关文献识别的这些原因在价值形成的互动过程中发生作用的时间节点,将其分为互动前、互动中和互动后三类,并由此梳理出价值共毁的流程图,如图2所示。

|

| 图 2 价值共毁的原因与流程 |

(一)互动前

缺乏信任、地位不对等与缺乏资源是互动开始前双方的一种初始设定。缺乏信任是由规避风险、害怕机会主义等心理造成的(Vafeas等,2016),比如顾客为了避免风险选择收益较小但安全的方案;为了防范机会主义,委托方不得不花费更多的成本监督代理方的行为,这些都将导致资源滥用。参与者是有限理性的决策者,有限理性使参与者选择风格化行为(stylistic behavior)以减少决策的成本,这有可能使得决策不是最优的,造成资源的低效率使用;或者选择短期利益最大化从而成为机会主义者,即决策者可能“故意地滥用资源”以优先实现自身利益(Plé和Cáceres,2010;Prior和Marcos-Cuevas,2016)。因此,总的来看,缺乏信任会导致资源滥用(Vafeas等,2016)(图2中箭头①)。

地位不对等指互动双方的“影响力”(power)或“相互依赖程度”不一样(Vafeas等,2016),例如在顾客与企业的互动中,通常顾客处于强势地位,因此一些顾客会对企业的雇员施加压力,导致雇员的工作积极性和目标承诺(goal commitment)减少,影响到雇员的工作绩效(Wofford等,1992;Vafeas等,2016),因此地位不对等会导致资源滥用(图2中箭头②)。Kashif和Zarkada(2015)的研究也证实了这一点,该研究发现巴基斯坦银行业的顾客与雇员之间就存在地位不对等,拥有某种优越感的顾客会有意或无意地辱骂雇员,导致资源的低效率使用。

缺乏资源指参与者缺少或对方缺少某种资源(Plé和Cáceres,2010;Smith,2013;Robertson等,2014;Vafeas等,2016)。Smith(2013)将资源分为顾客资源和企业资源,顾客资源包括物质、状态、自我、社交和能量(如货币、信息)等,企业资源包括人员、技术、组织和信息等;Plé(2016)将顾客资源分为信息、情绪、物理、财务、时间、行为、关系、社会、文化、角色相关、能力和意愿十二类。资源缺乏会导致资源滥用(Plé和Cáceres,2010;Smith,2013)(图2中箭头③)。例如,参与者由于未接收到合适的信息而不知道该做什么或什么都做不了,即由于信息缺乏导致资源的低效率使用(Smith,2013)。Vafeas等(2016)指出缺少必要的知识和技能会降低产出的质量,言下之意是人力资本的缺少会造成资源滥用问题。Robertson等(2014)的研究显示,由于消费者缺乏医疗知识或者电子医疗供应商提供的资源匮乏,消费者虽然投入了大量时间精力进行在线自助诊断,但并未取得良好的效果,这意味着消费者投入的资源被低效率地使用了。另外,组织结构或制度不完善、缺乏足够的时间,会导致沟通协调不充分(Vafeas等,2016),从而使得互动双方不能采取一致的实践要素(Echeverri和Skålén,2011)(图2中箭头④)。

(二)互动中

互动中这一阶段的重要概念包括资源滥用、不充分的沟通/协调或不一致的实践要素,其中后者又会导致前者的发生(图2中箭头⑤)。不充分的沟通/协调是指因为信息分享、时间资源或管理制度上的缺失而导致沟通与协调不够充分。Vafeas等(2016)指出,不充分的信息分享是实现高效率和取得良好效果的重要障碍,可能会使质量不能达到本来可以达到的程度;由于管理制度方面的问题,经验丰富的管理者未及时对项目进行协调可能导致项目延期。这些情形说明,不充分的沟通/协调会导致资源滥用。接下来要说明的是,Echeverri和Skålén(2011)提出的“实践要素的不一致”与不充分的沟通/协调具有相同内涵,可以等同视之。实践要素包括程序、理解和结果。互动双方采取的实践要素不一致,是指由于经验不同、沟通缺乏等因素而导致双方预先假定的流程不一致,对同一事物的理解出现偏差(Echeverri和Skålén,2011),或者互动双方具有不一致的期望,导致参与者错误地集成对方和自己的资源(Plé,2016),这些“不一致”是可以通过充分的沟通/协调来化解的。很显然,互动双方采取的实践要素不一致会造成资源的巨大浪费,因此也会导致资源滥用。

资源滥用指不恰当的或非预期的资源利用(Plé和Cáceres,2010),本文将其界定为资源的低效率使用。这一界定与Plé和Cáceres(2010)的定义不存在冲突,因为“不恰当的或非预期的”利用通常都会造成资源利用的低效率,同时,这一界定使得资源滥用可以用“效率”这一术语来解释,更方便理解,甚至可以用财务指标来测量。资源滥用会导致低水平产出(图2中箭头⑥)。

(三)互动后

资源滥用会造成低水平的价值产出,而不同参与者感知到的价值水平可能存在不对等现象,会调节低水平产出导致的负面情绪,这种负面情绪直接造成参与者主观福利的减少,即价值共毁;另外,产生负面情绪的一方或双方可能采取报复行为,即进一步滥用资源,造成更恶劣的结果。这些概念及逻辑关系构成了价值共毁流程的互动后阶段。

低水平的价值产出包括负面的、中性的和低于预期的三种情形(参见“价值共毁的定义”部分),都会导致参与者的负面情绪(图2中箭头⑦)。负面的产出会造成参与者焦虑不安(Prior和Marcos-Cuevas,2016),或者给参与者带来不愉快的情绪(Smith,2013);产出低于期望会造成参与者的失望情绪(Prior和Marcos-Cuevas,2016)。

不对等的价值感知,即参与者从互动产出中感知到的价值水平存在差异,这种差异可能只是一种主观感知(Aarikka-Stenroos和Jaakkola,2012;Vafeas等,2016),也可能的确是客观存在的(Plé和Cáceres,2010),但最终都表现为主观感知上的不对等。在图2中,不对等的价值感知被设定为一个自变量,因为这种主观感知不受外在因素的影响,只是因个人特征而不同。这种不对等会给参与者带来一种不公平的感觉(Samaha等,2011),对“低水平的价值产出→负面情绪”关系(图2中箭头⑦)产生调节作用,在价值产出水平不变的前提下,不对等程度越大,负面情绪越严重。这一调节作用如图2中箭头⑧所示。

需要指出的是,环境因素对互动的产出水平具有调节作用(图2中箭头⑨)(Plé,2016),例如,Zhu和Zolkiewski(2015)注意到环境因素会影响互动的产出水平,有可能导致服务失败;环境因素对“低水平的价值产出→负面情绪”关系也具有调节作用(图2中箭头⑩)(Plé,2016),即参与者会酌情考虑环境动态性对互动产出的影响,并据此调整自己的情绪,从而最终影响主观福利减少的程度。

负面情绪包括愤怒、失望、遗憾、担忧或焦虑等,可以从参与者与这些情绪有关的文字表达和行为中识别出来(Shaver等,1987;Yi和Baumgartner,2004;Smith,2013)。Smith(2013)认为负面情绪会直接导致参与者的主观福利减少,即价值共毁(图2中箭头⑪)。Malone等(2017)认为情绪是一种操作性资源,会影响参与者从互动中获得的总体体验。另外,负面情绪也可能会促使参与者采取报复行为(Yi和Baumgartner,2004)(图2中箭头⑫),表现为进一步的资源滥用(Smith,2013),可以将这种报复行为看作是参与者遭遇了低水平产出或不对等的价值感知以后,在负面情绪的催使下采取的作为保护机制的一种补救措施。不同的负面情绪引起的报复行为各不相同,从顾客的角度来说,愤怒和失望可能导致对抗性行为(如抱怨),遗憾和失望可能相应地导致切换供应商和负面的口碑效应(Inman,2007);而雇员的负面情绪则可能导致服务态度和服务质量的降低(Plé和Cáceres,2010;Kashif和Zarkada,2015),这些行为都会导致资源的进一步滥用。当然,在产生负面情绪后,如果采取合作性质的补救行为(而非报复行为),则有可能产生积极的效果(Hobfoll,2002;Echeverri和Skålén,2011;Smith,2013)。

主观福利的减少,是价值共毁的最终结果(Plé和Cáceres,2010;Echeverri和Skålén,2011)。“主观福利的减少”这一表述没有清晰地说明价值共毁的结果究竟是什么(Prior和Marcos-Cuevas,2016),因为关于福利的定义以及福利与价值的关系,学者之间还存在较大分歧,比如Vargo等(2008)用“福利的改进”来定义价值,而Malone(2017)却认为价值会增加参与者的福利。从参与者角度来看,如图1所示,本文认为福利应指心理上的一种愉悦感。当然,价值共毁的结果还有待进一步探索和研究(Ostrom等,2015)。

将上述价值共毁的原因及相互关系进行汇总,得到图2所示的价值共毁流程。这一工作的目的有二,一是按照该框架对以往相关研究进行回顾总结,二是通过建立该理论框架为价值共毁的实证研究提供参考。但需注意的是,该框架所涉及的诸多研究是基于不同情境进行的,因此相关结论具有特殊性(Malone等,2017)。依据这些研究归纳总结的价值共毁流程框架,其可行性还有待商榷,可以通过理论研究继续对其进行精炼,或者通过实证研究进行验证和修订。

六、未来研究展望上个世纪末期,学术界刚刚意识到消费活动的创造性一面,因此在随后相当长的一段时间里,价值共创一直是研究的焦点,而价值共毁则被有意或无意地忽视了。随着Plé和Cáceres(2010)开创性研究的发表,价值共毁开始正式成为一个研究课题。目前,相关研究刚刚起步,虽然每年发表的文献数量在迅速增加,但在总量上要远低于价值共创研究文献。

从价值共毁与价值共创的关系来看,在价值形成的互动过程中,价值共毁发生的概率可能要远大于价值共创(Prior和Marcos-Cuevas,2016)。研究价值共毁不仅可以帮助我们更全面地理解价值形成的互动流程,还可以帮助实践者预防、识别、分析和挽救价值共毁情形,并对参与者进行有针对性的激励,以更有效地实现价值共创。从Shneider(2009)的科学变革理论来看,价值共毁研究即将迎来一个爆发式增长的阶段,本文在梳理前期文献的基础上,认为以下几个议题可以作为未来研究的重点:

第一,加强与价值共毁相关的实证研究。这类研究可以是探索性质的,目的是识别导致价值共毁的原因和流程;也可以是验证性质的,即针对本文提出的价值共毁流程进行验证,进一步完善该框架;或者开展跨行业的比较研究,因为当前的研究以单个行业背景的单个案例研究居多(Prior和Marcos-Cuevas,2016);还可以检验环境动态性对“资源滥用→低水平产出”关系或“低水平产出→负面情绪”关系的调节作用(Zhu和Zolkiewski,2015;Plé,2016)。特别是应基于中国情境研究价值共毁的原因和流程,因为与西方国家相比,我国相关的制度、市场以及文化均有较大的不同(蔡莉和单标安,2013;简兆权等,2016)。

第二,从服务系统、参与者与参与者、服务生态系统等视角研究价值共毁问题。目前的研究较多基于二元关系,如企业与顾客(Echeverri和Skålén,2011)、顾客与雇员(Kashif和Zarkada,2015)、企业与企业(Vafeas等,2016)等等,由于相关情境过于具体,导致研究结论缺乏一般性或广泛适用性。尽管Prior和Marcos-Cuevas(2016)已经尝试从服务生态系统、参与者与参与者的角度研究价值共毁行为的种类,但还未能识别总结出价值共毁的一般机制。

第三,对包含三个以上参与者的价值共毁开展探索性研究。价值共毁研究涉及的情境一般只包含两个或三个参与者,Stieler等(2014)的研究是一个例外,在其展望部分,该研究指出足球比赛现场的参与者不仅包括对立的球迷群体,还包括运动员、裁判、赛事组织者、媒体等等,这些参与者均有可能影响价值形成的互动过程,因而存在更多的不可控因素。类似的情境还广泛存在,比如旅游景区就包括游客、导游、商店或商贩、本地居民以及景区管理者等等。因此,对此类情境下的价值共毁开展研究具有重要的现实意义。

第四,继续研究价值共毁造成的结果。如前所述,福利减少的含义仍不明确,因此,Ostrom等(2015)指出以下几个问题急需解决:当顾客拒绝参与共创时会发生什么;对顾客自己、其他网络成员(包括其他顾客)而言,有哪些负面产出和价值减少发生;顾客不参与共创对企业财务状况会造成何种影响等等。

第五,如何克服缺乏信任、地位不对等、缺乏资源等因素导致的价值共毁。这些因素在价值共毁流程图中属于自变量,是导致价值共毁的主要原因,如何建立相应的机制来防范、减小它们所造成的负面影响显得非常重要。

| [1] | 卜庆娟, 金永生, 李朝辉. 互动一定创造价值吗?——顾客价值共创互动行为对顾客价值的影响[J]. 外国经济与管理, 2016(9): 21–37, 50. |

| [2] | 简兆权, 令狐克睿, 李雷. 价值共创研究的演进与展望——从" 顾客体验”到" 服务生态系统”视角[J]. 外国经济与管理, 2016(9): 3–20. |

| [3] | Aarikka-Stenroos L, Jaakkola E. Value co-creation in knowledge intensive business services: A dyadic perspective on the joint problem solving process[J]. Industrial Marketing Management, 2012, 41(1): 15–26. |

| [4] | Becker S V, Aromaa E, Eriksson P. Client-consultant interaction: The dynamics of and conflicts in value co-creation and co-destruction[J]. International Journal of Services Technology and Management, 2015, 21(1-3): 40–54. |

| [5] | Camilleri J, Neuhofer B. Value co-creation and co-destruction in the Airbnb sharing economy[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2017, 29(9): 2322–2340. |

| [6] | Carù A, Cova B. Co-creating the collective service experience[J]. Journal of Service Management, 2015, 26(2): 276–294. |

| [7] | Daunt K L, Harris L C. Consumer showrooming: Value co-destruction[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2017, 38: 166–176. |

| [8] | Echeverri P, Skålén P. Co-creation and co-destruction: A practice-theory based study of interactive value formation[J]. Marketing Theory, 2011, 11(3): 351–373. |

| [9] | Farquhar J D, Robson J. Selective demarketing: When customers destroy value[J]. Marketing Theory, 2017, 17(2): 165–182. |

| [10] | Fletcher-Chen C C Y, Plé L, Zhu X. The dynamics between value co-creation and value co-destruction in business service networks[A]. Rossi P. Marketing at the confluence between entertainment and analytics[C]. Cham: Springer International Publishing, 2017. |

| [11] | Jaakkola E, Helkkula A, Aarikka-Stenroos L. Service experience co-creation: Conceptualization, implications, and future research directions[J]. Journal of Service Management, 2015, 26(2): 182–205. |

| [12] | Kashif M, Zarkada A. Value co-destruction between customers and frontline employees: A social system perspective[J]. International Journal of Bank Marketing, 2015, 33(6): 672–691. |

| [13] | Leclercq T, Hammedi W, Poncin I. Ten years of value cocreation: An integrative review[J]. Recherche et Applications En Marketing(English Edition), 2016, 31(3): 26–60. |

| [14] | Lusch R F, Vargo S L. The service-dominant logic of marketing: Dialog, debate and directions[M]. Armonk, NY: ME Sharpe, 2006. |

| [15] | Lusch R F, Vargo S L, O’Brien M. Competing through service: Insights from service-dominant logic[J]. Journal of Retailing, 2007, 83(1): 5–18. |

| [16] | Lusch R F, Vargo S L. Service-dominant logic: Premises, perspectives, possibilities[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. |

| [17] | Malone S, McKechnie S, Tynan C. Tourists’ emotions as a resource for customer value creation, cocreation, and destruction: A customer-grounded understanding[J]. Journal of Travel Research, 2017, doi: 10.1177/0047287517720118. |

| [18] | Ostrom A L, Parasuraman A, Bowen D E, et al. Service research priorities in a rapidly changing context[J]. Journal of Service Research, 2015, 18(2): 127–159. |

| [19] | Plé L, Cáceres R C. Not always co-creation: Introducing interactional co-destruction of value in service-dominant logic[J]. Journal of Services Marketing, 2010, 24(6): 430–437. |

| [20] | Plé L. Studying customers’ resource integration by service employees in interactional value co-creation[J]. Journal of Services Marketing, 2016, 30(2): 152–164. |

| [21] | Prior D D, Marcos-Cuevas J. Value co-destruction in interfirm relationships: The impact of actor engagement styles[J]. Marketing Theory, 2016, 16(4): 533–552. |

| [22] | Quach S, Thaichon P. From connoisseur luxury to mass luxury: Value co-creation and co-destruction in the online environment[J]. Journal of Business Research, 2017, 81: 163–172. |

| [23] | Ramírez R. Value co-production: Intellectual origins and implications for practice and research[J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(1): 49–65. |

| [24] | Robertson N, Polonsky M, McQuilken L. Are my symptoms serious Dr Google? A resource-based typology of value co-destruction in online self-diagnosis[J]. Australasian Marketing Journal, 2014, 22(3): 246–256. |

| [25] | Shneider A M. Four stages of a scientific discipline; four types of scientist[J]. Trends in Biochemical Sciences, 2009, 34(5): 217–223. |

| [26] | Smith A M. The value co-destruction process: A customer resource perspective[J]. European Journal of Marketing, 2013, 47(11-12): 1889–1909. |

| [27] | Stieler M, Weismann F, Germelmann C C. Co-destruction of value by spectators: The case of silent protests[J]. European Sport Management Quarterly, 2014, 14(1): 72–86. |

| [28] | Uppström E, Lönn C M. Explaining value co-creation and co-destruction in e-government using boundary object theory[J]. Government Information Quarterly, 2017, 34(3): 406–420. |

| [29] | Vafeas M, Hughes T, Hilton T. Antecedents to value diminution: A dyadic perspective[J]. Marketing Theory, 2016, 16(4): 469–491. |

| [30] | Vargo S L, Lusch R F. Evolving to a new dominant logic for marketing[J]. Journal of Marketing, 2004, 68(1): 1–17. |

| [31] | Vargo S L, Lusch R F. From goods to service(s): Divergences and convergences of logics[J]. Industrial Marketing Management, 2008a, 37(3): 254–259. |

| [32] | Vargo S L, Lusch R F. Service-dominant logic: Continuing the evolution[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2008b, 36(1): 1–10. |

| [33] | Vargo S L, Lusch R F. Why " service”?[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2008c, 36(1): 25–38. |

| [34] | Vargo S L, Maglio P P, Akaka M A. On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective[J]. European Management Journal, 2008, 26(3): 145–152. |

| [35] | Vargo S L, Lusch R F. It’s all B2B…and beyond: Toward a systems perspective of the market[J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(2): 181–187. |

| [36] | Vargo S L, Lusch R F. Institutions and axioms: An extension and update of service-dominant logic[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2016, 44(1): 5–23. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40