2.南开大学 商学院,天津 300071;

3.天津大学 教育学院,天津 300350;

4.深圳大学 管理学院,深圳 518060

2.Business School, Nankai University, Tianjin 300071, China;

3.School of Education, Tianjin University, Tianjin 300350, China;

4.School of Management, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China

创业是一个试错的演化过程,失败比成功更可能发生(Loasby,2007)。在现实中,有的创业者经历失败后,可能一蹶不振,很难从失败中恢复;也有的创业者则会愈挫愈勇,从失败中吸取教训,不断蜕变、学习、成长。基于现实的差异,创业失败研究关注的焦点是失败后创业者如何从失败中恢复和学习,主要从认知和情绪视角挖掘哪些客观和主观因素影响创业者对创业失败事件的认知、解读和意义构建(如Cope,2011;Shepherd,2003;Jenkins等,2014;Wolfe和Shepherd,2015;Singh等,2015;Byrne和Shepherd,2015)。总结失败经验并不会在失败之后立刻发生,而是需要一段时间;总结失败教训也不是自动发生的,而是需要一个学习过程,总结失败的经验教训并不是每个人天生具备的本领,而是后天习得的一种技能(Shepherd,2009)。逃避失败是人类趋利避害的心理本能,我们的价值体系中也排斥“失败”,更缺少从失败中学习的技巧和能力。分析失败后创业者如何思维更有助于从失败中恢复和学习,训练创业者从失败中学习的技巧和策略,对于创业者本人、创业教育改革以及整个社会都具有重要的现实意义和价值。

起源于经济学用来描述个体如何进行事后判断和决策的反事实思维概念(counterfactual thinking),随后被心理学领域广泛研究,Baron(1998)将其引入创业研究为分析创业者的认知过程提供了新的视角。反事实思维是个体对已经发生过的事件进行想象,设想如果采取不同行为或者事件发生的环境发生变化,结果会有怎样不同(Baron,2000a)。这种思维逻辑不仅强调个体回顾过去以“发现问题”,也重视当下的“问题探究”,更指向未来的“问题解决”。因此,有学者提出反事实思维是个体解构过去以理解现在,并为未来行为和事件做准备的认知机制(Arora等,2013)。心理学研究证实大多数意料外、不利的、负面事件更能够激发个体的反事实思维(Roese和Olson,1997;Gavanski和Wells,1989),因此创业失败为研究反事实思维提供了一个很好的情境。个体的反事实思维会受多种因素影响,如事件本身和个体的特征都会框定反事实思维的方向、范围和深度。基于此,本文关注的研究问题为:创业失败情境下,创业者和创业失败事件的不同特征如何诱发不同类型的反事实思维?不同类型的反事实思维会给创业者带来哪些认知和情绪后果?

二、心理学和创业领域中反事实思维研究梳理反事实思维有助于个体的因果推理、创造力、经验学习和概率推断等多种认知活动。反事实思维为知悉心智模式和认知过程提供了线索(Byrne,2002)。本部分首先梳理心理学中反事实思维研究,其次论述创业领域中反事实思维研究进展,并分析其对创业失败研究的启示。

(一)心理学中反事实思维研究

推理和因果推断是解释人类行为的核心概念。人们进行因果归因或因果推理时常产生如果改变某种条件,那么结果可能不会发生,即在心理上进行“如果……那么”的心理模拟,从而做出推测或判断,这种思维方式被称为反事实思维(Kahneman和Tversky,1982)。心理学上将反事实思维定义为在头脑里撤销已经发生过的事件,然后想象原本可能会出现而实际并没有出现的一种思维活动(Roese,1994)。从1982年美国著名心理学家、诺贝尔经济学奖获得者卡尼曼和特沃斯基首次提出反事实思维,经过30多年发展,对反事实思维内涵界定、分类比较、功能和作用机制研究取得了一系列成果。其中研究关注的核心问题是反事实思维为何产生?如何产生?以及对行为和认知具有怎样的影响?

很多时候反事实思维通过比较机制引发。根据经济学的“理性经济人”假设,利己的个体追求最优决策,在给定约束条件下力求效用最大化。人们不断追求理想结果,因此将已经发生的既定事实结果与可能的理想化结果对比,对偏离理想化结果很敏感。反事实思维根据社会比较方向不同,划分为上行反事实思维(upward CTF)和下行反事实思维(downward CTF)两种(Markman等,1993)。前者是指对于已发生的事件,想象如果满足某种条件,就有可能出现比真实结果更好的结果。例如,“如果起跑时能再快一点,我就能拿到金牌,登上最高领奖台了”。下行反事实思维则是假设一种比事实可能更差的结果,例如“要不是第四名最后慢了一步,我恐怕连铜牌也拿不到”。有学者通过奥林匹克运动会115名运动员调查发现,获得铜牌的运动员往往比获得银牌的运动员更开心。银牌得主通常采用上行反事实思维,他们往往会有“差一点就拿到金牌”的遗憾,而铜牌得主往往采用下行反事实思维,会有“差一点就拿不到奖牌”的庆幸(Medvec等,1995)。一般来说,个体遭遇负面事件,易产生上行反事实思维,碰到正面事件易产生下行反事实思维(Landman,1987)。

反事实思维将现实事件与替代方案对比,主要是重新构建事件而不仅仅是对以往经历的回忆(Kahneman和Miller,1986)。反事实思维基于心理模拟对已经发生的事件进行事后判断和决策,有意识地激活储存在记忆中已经采取的行为方式的重新思考(Jeannerod和Decety,1990),有助于推理、预测,能够明确目的、改善行为。反事实思维也具有情绪功能,改善人们的情绪体验。反事实思维提供不同于事实的其他可能性而改变人们的情绪体验,使个体感觉变得更好或者更糟,其作用机制以比较效应为基础(Roese和Olson,1997)。一般来说,上行反事实思维模拟了更好的可能性,可能诱发更多负向情绪,如内疚、悔恨等;下行反事实思维由于使人意识到避免可能更差的结果,进而诱发积极的正向情绪,如庆幸等(Medvec等,1995)。不同类型的反事实思维通常具有不同的功能,如上行反事实思维比下行反事实思维有更强的准备功能,有助于人们从失败中学习,上行反事实思维还可以增强人们对事件的控制感(Morris和Moore,2000)。个体采取上行还是下行反事实思维也需要权衡,上行反事实思维以牺牲即时性愉悦感换取对未来的准备,而下行反事实思维则以对未来的无准备换得即时性的满足感(Markman等,1993)。

(二)创业情境下反事实思维研究

反事实思维概念引入创业领域为探索创业者的思维和认知提供新的视角(Baron,1998)。经过近20年的发展,不同背景的创业学者把反事实思维作为一个变量引入各自研究,已有研究主要围绕着创业者是否会进行反事实思维、反事实思维的强度和数量差异性、反事实思维对创业者心理和行为的作用机制等方面。

第一,创业者的反事实思维强度和内容差异性研究。围绕着创业者与非创业者以及不同创业者间的反事实思维存在怎样的差异性问题,早期研究尝试回答创业者比其他群体是否进行更多的反事实思维。Baron(2000a)使用学生为参照样本,实证发现创业者较少使用反事实思维,主要原因是:创业者是面向当下和未来的,这种未来导向以及创业者具有的过度自信、过度乐观和小数控制等认知偏差,降低其对过去的反思。不过,Baron(2000b)在随后的研究中发现,成功的创业者比不太成功的创业者会更多地进行反事实思维,前者尤其关注负面结果原因推断的反事实思维,从失败中获益更多。Markman等(2002)认为Baron(2000a)研究中选择学生作为对比样本存在偏差,他的研究将有专利的非创业者和创业者进行对照分析,研究发现两组人员反事实思维的数量并没有显著差异,但是其内容存在很大差异:创业组为尚未干过的事情后悔,如错过的商业机会,而非创业组则为已经做出的决策后悔,如接受教育和求职决策。该项研究分析创业者反事实思维的强度和内容,但是并没有深入讨论创业者如何将反事实思维应用于创业过程中,这也是后续反事实思维研究的关注重点。

第二,反事实思维对创业者心理层面的作用机理。随着研究的深入,学者们不再围绕创业者反事实思维数量和强度的差异性展开研究,开始探究反事实思维对创业者的影响,如探索创业者反事实思维对自我效能感、自尊的影响。Arora等(2013)通过实证研究发现,创业者反事实思维的强度、数量和随之产生的不适感降低创业者的自我效能感,但是自尊和个体的积极情绪能够降低二者的负向关系。也就意味着高自尊的创业者,或者是创业者处于一种积极情绪时,反事实思维与创业者自我效能感正相关。但是,Arora等(2013)研究中对反事实思维的测量是让创业者回忆创业生涯中最后悔的三件事,偏重考虑上行反事实思维对创业者心理特征的影响,并没有深入分析不同类型的反事实思维对创业者认知、情绪和心理特征的影响。

第三,反事实思维影响创业行为的作用机理。反事实思维对创业行为的研究主要集中在其对机会的识别和对开发的影响。创业者进行反事实思维,并不仅仅为了获取情感满足或者推卸责任,更多是利用这种心理模拟和推理方法来提升机会识别和机会创造能力(何轩等,2013)。Gaglio(2004)认为反事实思维是一种识别和开发创新性机会的心理机制。在反事实思维激活、构建和评估三阶段中,创业者通过采用特定类型的反事实思维,能够更快发现机会、试验和测试各种不同因果逻辑链条、打破现有的“目的—手段”关系框架,构建多种替代方案,进而识别出创新性的机会。Wood和Williams(2014)则认为创业者在创业机会评估决策中,往往基于对先前经历的反事实思维,即通过不断权衡不同方案、自己能够采取措施与可能的结果比较,分析不同方案导致的最差结果,如果创业者能够承担最差的结果,那么在可承担损失范围内则通过机会评估,继续开发该机会,否则放弃该机会。

创业研究中围绕着创业者与非创业者的反事实思维存在怎样的差异问题,早期研究切入点就是解答创业者比非创业者较多(还是较少)进行反事实思维(Baron,2000a;Markman等,2002),但是相关研究并没有得出一致结论。Gartner早在1985年就提出创业者之间的差异可能并不比创业者与非创业者之间的差异小,后续研究需要关注不同创业者的反事实思维差异性,或者更具体来说具有不同个体特征的创业者在不同创业情境中反事实思维的差异性。未来创业研究需要借用心理学等科学的研究设计和研究方法,对不同创业者在不同情境下的反事实思维差异性和作用机制进行研究(何轩等,2013)。

三、创业者、创业失败与反事实思维创业失败能否激发创业者的反事实思维与反事实思维的产生机制密切相关。反事实思维的早期理论为“范例说”(norm theory perspective),该理论认为反事实思维是一个自动化的过程,该理论视角致力于寻找诱发反事实思维的因素(Kahneman和Miller,1986)。范例是个体根据过去经验形成的对某类事件或客体的一般性知识和预期。如果已经发生的刺激物与个体中的范例不一致或不相符,容易激发个体的反事实思维。一般来说,相对于正常的结果,非正常(如意料外)的结果更容易激发个体反事实思维。由于非正常的结果偏离范例导致不正常,人们倾向于恢复规范以保持一致性,而反事实思维就是为达到恢复规范而采取的方法(Kahneman和Tversky,1982)。一般来说负向结果都是意料外的结果,比正向结果能引发更多的反事实思维(Landman,1987),尤其是个体采取行动而导致的负向结果(Kahneman和Tversky,1982)。

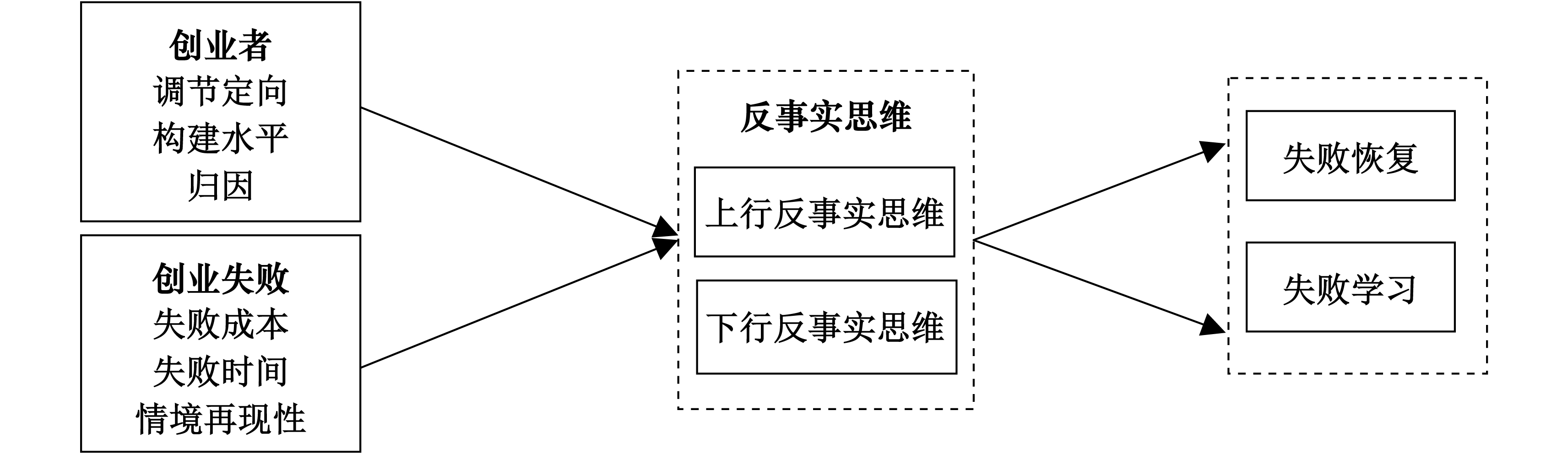

与范例说相反,也有学者认为反事实思维并不会自动产生,往往由于个体处于某些特定环境、特定情绪状态下产生,如外部刺激、个体的情绪、态度和动机等因素诱发反事实思维(Sanna等,1999)。该流派下的研究认为悲伤程度越高产生反事实思维的可能性也就越大(Zeelenberg等,2002),如Roese(1994)的研究结果表明,90%以上的反事实思维都是消极情绪诱发的。创业失败是一种负向、非正常的结果,且会带来一系列成本从而导致创业者产生极大的悲痛情绪。因此,根据反事实思维产生机制,不论自动产生还是情境化的产物,失败后创业者都容易产生反事实思维。在此思路下,本文关注在创业失败情境下,创业者和创业失败事件不同特征如何导致反事实思维的差异性。具体来说,将反事实思维研究应用于创业失败情境中,构建了一个创业者、创业失败事件、反事实思维与失败后恢复和学习关系模型,如图1所示。

|

| 图 1 创业失败情境下反事实思维研究框架构建 |

(一)创业者与反事实思维

已有研究发现个体的情绪、动机、归因风格以及构建水平等因素影响反事实思维(如Sanna等,1999;Trope和Liberman,2010;Rim和Summerville,2014),结合创业领域反事实思维研究成果并根据创业失败情境,本部分重点选择创业者的调节定向、构建水平和归因风格三方面考察其对反事实思维的影响。

(1)调节定向与反事实思维

调节定向是指个体为实现特定目标在自我调节过程中呈现出的稳定方式和倾向,可以区分为促进定向(promotion focus)和预防定向(prevention focus)(Higgins,1998)。其中促进定向满足个体成长、发展等提升需求,更加关注事物的积极方面信息,对收益相关的信息更敏感;而促进定向满足个体被保护、免受伤害等安全需求,更加关注事物的消极方面信息,对损失相关的信息更敏感(Higgins和Tykocinski,1992;Shah和Higgins,2001)。创业失败后,创业者的调节定向引导其选择、注意与其调节定向一致的相关信息,并对信息进行不同方式的加工转换,由此引发不同的反事实思维方式。促进定向的个体对失败等负面事件进行反事实思维时,更倾向于从积极方面设想没有错过机会的话事情如何更好发展,而预防定向的个体更可能强调想象没有犯某个错误时事情可能会怎样,从如何避免消极结果方面进行反事实思维。

首先,从信息的获取方式来看,创业失败后具有促进定向的创业者信息获取的范围更广,会积极搜集更加多样化的信息为未来改善行为做准备。相比于预防定向的创业者,促进定向的创业者以促进和收益为目标导向,收集信息的着眼点为提升自身能力和未来发展,不仅关注失败带来的损失相关的信息,而且也会选择搜集事件的其他方面有用信息,会通过对比不同可能“行为—结果”方案,通过对失败事件设想满足什么条件或者如何修正行为以实现比目前情况更好的结果,也就是说更多采取上行反事实思维。而预防定向的创业者更加关注自身安全需求,以规避和避免损失为导向,往往聚焦于失败后的消极信息,容易产生内疚、自责、后悔、悲伤等负面情绪,而悲痛情绪又会让创业者注意力仅聚焦于失败那一时刻,而忽略了对失败前的有价值的反馈信息(Shepherd,2003),关注当下情绪状态的创业者更容易采取下行反事实思维进行心理恢复。

其次,从信息转换方式来看,创业失败后具有促进定向的创业者往往对相关信息更加开放、灵活,能够创造性地考虑不同的替代方案。也就是说促进定向的创业者更容易通过上行反事实思维,不断在心理模拟和替换各种“行为—结果”的逻辑联系,明确目的和手段关系,通过关注“未来可以怎么做”的思考构建出更好的行动方案进而改善行为结果和绩效。而预防导向的创业者更多关注“未来不能够怎么做”以避免更糟糕的结果,也就是说更容易产生下行反事实思维。

(2)建构水平与反事实思维

建构水平理论(construal level theory,CLT)认为个体会在不同的建构水平上表征环境中的事件和客体,其主要分为低水平和高水平建构。对事件或客体的低水平建构,主要关注局部的、具体化的特征和背景化表征;高水平建构关注整体的、抽象化特征,对其提取要点、去背景化、图式化表征。个体对事件和客体的建构水平主要取决于心理距离,对心理距离远的事件和客体表征会采取高水平建构,心理距离近的则会采取低水平建构(Liberman和Trope,2008;Trope和Liberman,2010)。如心理距离远时个体更加关注行为目的、原因推断,着重于价值判断,而心理距离近时更聚焦于行为手段、结果推断,着眼于可行性判断(Trope和Liberman,2010;Rim和Summerville,2014)。基于建构水平理论,Rim和Summerville(2014)通过实验设计发现随着心理距离的延伸,个体对过去已经发生的事件更容易在高水平建构,抽象化表征,这样高水平建构诱发个体的上行反事实思维,而心理距离较近时,个体更容易低水平建构过去事件,导致采取下行反事实思维。

在创业失败情境下,创业者采取高水平建构,关注引发创业失败事件的原因,并从长期角度考虑如何为改善未来行为做准备,聚焦于失败事件可能对自己未来发展的价值,将失败视为对未来的投资,对创业失败事件进行高水平的表征,容易诱发创业者采取上行反事实思维,对比不同的行为—结果方案,设想改善现状的不同可能性。如果创业者采取低水平建构,聚焦于创业失败事件的具体的、局部的细节和特征,关注寻找避免更糟糕结果的手段,从短期视角考虑如何获得即时性的情绪改善,通过心理设想比真实结果更糟糕的状况降低失败后的负向情绪,导致自我强化。因此对创业失败事件进行低水平建构,容易导致创业者采取下行反事实思维。

(3)失败归因与反事实思维

归因是个体对自己和他人行为原因做出解释和推测的过程。归因影响创业者对失败情景关注焦点的不同,归因是对事件和行为原因的认知,是一种主观解读,虽然个体归因得出的原因不一定是真实原因,但主观解读往往比真实、客观的原因更能影响个体行为(Jenkins等,2014)。失败后创业者的归因会影响创业者的注意力分配,进而影响反思内容的不同,如失败后有的创业者会反思内部“人”的因素,而有的创业者可能会反思外部“环境”因素。相对于失败后外部归因,当创业者进行内部归因时,相信失败原因为自身可控且相对稳定,比如个人行为方式、能力和努力等,那么他们失败后会积极地通过上行反事实思维对比各种方案与可能的结果,更可能通过心理模拟清晰地了解各种复杂因素以及自身行为与各种可能结果之间的关系,把一些有可能改变现状的举措与各种可能结果联系起来,形成一些有效的因果推断。

失败后外部归因时,创业者认为造成先前失败的原因是不确定或者不稳定,难以控制且随机变化,并不能为自身所改变,事件失败的原因或事物发展规律不被清晰认知或掌握(Weiner,1979)。当创业者进行外部归因时,将失败归结为不稳定的外部环境或者他人行为时而不是个人自身的问题,这样归因偏差或者归因自我服务倾向有利于保护创业者的自尊,不会对创业者的自我能力、积极的自我形象构成威胁,这为创业者向下比较提供了依据和基础,增加了创业者采取下行反事实思维的可能性。

(二)创业失败与反事实思维

创业失败是创业实际结果与创业者预期目标的不一致,也就是意味着创业者先前行动的无效,那么这种意外经验促使创业者重新思考和修正因果关系,已有文献研究表明,与创业失败事件相关的信息影响反事实思维的强度和方向,如失败成本、失败时间长短和失败信息再现的可能性。

(1)失败成本与反事实思维

失败的严重程度显著影响反事实思维的强度,Morris和Moore(2000)通过对比分析发现经历严重事故后飞行员产生的反事实思维的强度显著高于经历轻微事故的飞行员。创业失败成本是衡量失败严重程度的一个重要指标。随着创业失败成本的增加,也就意味着创业实际结果与创业者预期目标偏离增大,这种较大程度的认知失调刺激和激励创业者反思、学习和解决问题,促进创业者积极地通过反复的上行反事实思维对失败事件进行分析,对创业活动难度和失败原因有更加客观地评估、判断,对事件结果的预期更加基于客观事实依据,不断修正行为改变认知模式,以达成自己的创业目标。也有学者将失败比作“清除信号”(Sitkin,1992),也就是说一定程度的失败成本能够刺激创业者通过上行反事实思维完成一系列“行为—结果”的逻辑推理和检验,帮助创业者清理无效的行为模式、错误的假设和直观推断,形成新的思考模式和新的认知。

创业失败成本具有“双元”特性,一定程度的失败成本能够刺激创业者通过上行反事实思维进行心理模拟,分析各种改变现状的行动方案,然而另一方面过高的失败成本又抑制上行反事实思维。这是因为当创业失败成本很高时,如经济损失严重、创业者周围的社会关系破裂以及由此带来一系列的焦虑、悲痛、愤怒、内疚、生气等负向情绪,这些会干扰创业者对失败信息的加工、处理和存储等认知过程(Shepherd,2003;Cope,2011)。这时候创业者已经没有更多认知资源和情绪资本去获取和处理与失败相关的信息,这个时候需要调整策略,如采用下行反事实思维缓解悲痛情绪。

(2)失败时间与反事实思维

根据建构水平理论,有学者研究发现对于很早之前发生的事件(时间距离较远),个体能接受负向反馈,且激发个体的自我提升动机(self-improvement),使其选择上行社会比较;而对于近期发生的事件(时间距离较近),个体更偏好接受正向反馈,激发了个体的自我强化动机(self-enhancement),易导致其采取下行社会比较(Freitas等,2001)。Rim等(2013)也发现对于近期发生的事件个体更容易产生低水平建构,而对于很早之前的事件更容易高水平建构,从事件原因上进行推断。随后Rim和Summerville(2014)发现随着事件发生时间的延长,个体由想象事件本来可能会有多糟糕转变为设想如何使事件变得更好。他们的实验还发现近期事件更能激发个体的自我强化动机,有助于使个体感觉更好,而远期事件容易导致其产生自我改善动机,从经验中学习。而自我强化动机更有可能导致下行反事实思维,自我改善动机更有可能产生上行反事实思维(White和Lehman,2005)。

创业失败带给创业者一系列成本甚至有些失败改变创业者人生发展,而随着时间流逝,创业者往往会对创业失败经历不断反思、质疑和追问,会不断的设想各种“如果……那么”的场景和可能性,通过不同方式的反事实思维对失败经验进行新的解读。时间是治愈伤口的良药,时间对于创业者的反思失败事件并从中学习也具有重要价值。根据建构水平理论以及心理学中时间距离与反事实思维方向的研究成果推断,当创业失败事件刚发生时,也就是时间距离较短时,创业者更有可能产生下行反事实思维。这也与先前研究一致,Cope(2011)通过对8位有失败经历的创业者考察发现,失败后给创业者一段时间从失败的阴影中走出来,最初的搁置(initial hiatus)能帮助创业者更好治愈失败的心理创伤。随着时间流逝,创业者更可能高水平建构失败事件,通过上行反事实思维分析失败原因,比较各种可能的行为方案的可行性,对一些关键问题的认识不断得到深化,并逐步建构起新的认知,为未来行为做准备。也就是说创业失败后相对较短时间内易诱发下行反事实思维,随着时间延伸,越容易诱发上行反事实思维。

(3)情境再现性与反事实思维

Markman等(1993)认为结果再现性的可能性影响反事实思维方向,如果个体预期事件会再次出现,那么产生上行反事实思维的频率将显著高于下行反事实思维的频率,这与个体自我改善动机相关。个体如果预测在不久的将来也可能发生类似的情况,那么可能产生上行反事实思维为将来做准备。对于只会发生一次的事件,或者说个体认为无法收集为未来做准备信息,那么个体倾向于采取下行反事实思维获取即时性的愉悦感,个体更关注当下的状态。可重复事件能够激发上行反事实思维,帮助其考虑如何使事件结果变得更好。也就是说个体认为事件在未来出现的可能性越大,个体改善这种行为结果的动机越大,越有可能采取上行反事实思维,通过对因果关系分析,在将来避免相似的错误,以便未来行为绩效更好。

Sanna(1996)在随后的研究中细分出悲观者和乐观者在应对成功和失败事件时,当事件是否再次出现对不同方向反事实思维的影响。他通过实验设计发现在应对一次性的失败事件时,乐观的个体产生更多下行反事实思维,如果被试相信他们还有再来一次的机会,更倾向于采取上行反事实思维为随后做准备。而悲观者在应对一次性事件时上行和下行反事实思维并没有显著性差异,而在应对可能会重复出现的失败事件时会产生更多的上行反事实思维。根据以上分析发现,在应对负面事件时,不论悲观者还是乐观者,当预计失败事件在未来可能会重复发生时,个体产生上行反事实思维的频率将显著高于产生下行反事实思维的频率。在创业失败情境下,如果创业者选择再次创业,且判断本次创业失败相关信息在未来活动中有可能重复出现,那么创业者就有自我改善的动机,越有可能采取上行反事实思维。

四、反事实思维、失败恢复与学习创业者经历创业失败后产生的不同情绪体验、行为特征本质上是否由于采取不同的反事实思维,进而影响失败恢复和后续学习呢?认知失调理论认为当个体的新认知与旧认知不一致的时候,个体会产生不适感和紧张感,会倾向于通过自我调适而获得心理平衡(Festinger和Carlsmith,1959)。当创业失败发生时,说明创业实际结果与创业者预期不符合,按照认知失调理论创业者可以采取两种方案调适而获取心理平衡,一是改造失败结果使之符合预期,二是调整预期使自己满意。从反事实思维的角度来看,前者更多对应为通过上行反事实思维对比可能“行为—结果”方案,解构过去理解现在为未来做准备;后者更多体现为通过下行反事实思维进行情绪和认知调整。

(一)反事实思维与失败恢复

印第安纳大学凯利商学院创业学Shepherd教授提出恢复策略(restoration orientation)可以帮助创业者从失败中恢复,具体措施如将创业者的注意力从消极情绪中分散、转移,尝试消除并发压力等(Shepherd,2003)。而Singh等人(2007)提出失败后可以通过“情感聚焦型”的策略帮助创业者更好地处理失败后的心理压力和负面情绪。已有研究表明不是创业失败的实际客观损失,而是创业者对失败损失的解读和评估导致负面情绪(Jenkins等,2014)。也就是说如何解读和评估创业失败事件是影响失败恢复的重要因素,本文尝试从失败后反事实思维层面分析对失败意义建构、悲痛情绪差异性的原因。

面对同样的结果,个体产生的不同反事实思维将会引发不同的情绪体验。一般来说,下行反事实思维因为假设一种比事实可能更坏、更糟的结果或情境,能使人意识到避免可能更坏的结果,其模拟更差的可能性,能够诱发积极的正向情绪。Johnson和Maggiora(1990)等人的研究通过比较效应,发现上行反事实思维更容易导致个体产生消极情绪,下行反事实思维更容易导致积极情绪。反事实思维是一种情绪修复策略(Sanna等,1999),创业者既可以利用反事实思维从过去经验中学习,也能使自己感觉更舒服,采取下行反事实思维会使个体感觉更好(Arora等,2013)。心理学中的DC理论(downward comparison theory)就认为当遭遇重大失败、挫折等消极事件时,个体倾向于采取下行比较维持其自尊心、幸福感和身体健康(Gibbons等,2002)。创业失败后创业者更容易进行向下比较,利用下行反事实思维减少悲痛、羞辱、沮丧、生气、焦虑、绝望、愤怒、内疚等负向情绪,产生更多正向情绪以维护其自尊心、自信心和自我效能感等。也就是说相比于上行反事实思维,创业失败后采取下行反事实思维更有助于失败后的情绪恢复。

(二)反事实思维与失败学习

从反事实思维的功能角度看待反事实思维对失败后学习的价值。反事实思维就是对已发生事件的否定假设作进一步推理的思维过程,帮助创业者对已经发生的失败事件有更清晰的认知,深刻理解失败过程中各种“行为—结果”的因果推断,修正已有失效的因果推断,更新自己的认知体系,为未来各种可能性的构建做准备(Roese,1994)。更具体来说,反事实思维通过影响个体关注焦点或注意力分配进而影响学习,当个体关注已经发生事件的不同因素会导致不同效果,如事件发生的环境和条件、事件本身以及自身采取的行动。上行反事实通过关注和比较如何改变和控制这些条件和因素进而达到改善结果的目的,从吸取教训、改善行为、重构未来认知框架内思考。通过这种如何使结果变得更好的上行反事实思维,很容易建构出如何改变使未来更好的行动方案(Morris和Moore,2000)。

应对负面事件时,个体通过上行反事实思维对于异常现象设想不同的原因,侧重于原因推断而导致高水平建构(Gavanski和Wells,1989)。反事实思维也有助于对事件进行意义建构,当对过去已经发生的事件进行反思、假设和推演时,完成对该事件的原因分析、已经采取或尚未采取行为对事件的意义、事件对个体的价值等活动,深化意义建构。反事实思维过程涉及对过去失败事件的重新解构分析,以便于为未来做好意义建构,这个过程能够对既定事实的前置变量或者结果变量发生变化后进行再定义,从而有助于个体更清楚哪里出错、需要改变什么以及未来如何更好控制。个体通过上行反事实思维为未来的准备,有助于识别未来行动的新图示,激励为成功做出必要规划(Roese,1994)。

从下行反事实思维到学习可能存在多个认知过程和认知步骤,包括多步因果推断后才能引发学习。而创业失败往往有很多因素交织在一起,因素间的复杂性、易变性,甚至可能会出现因果倒置,采取下行反事实思维,有助于缓解负面情绪,但不利于失败后对后续信息的广泛获取和深度加工,不利于失败后学习。

五、结论与展望(一)结论

本文将心理学中反事实思维引入到创业失败研究中,考察创业失败后哪些因素诱发创业者产生不同类型的反事实思维,进而影响失败后信息获取和转换的认知过程,影响失败恢复和学习,剖析了创业者对失败事件意义建构差异性的根源在于创业者失败后采取的反事实思维方式的倾向性不同,从思维层面分析了失败后创业者负向情绪差异性的原因。

不同类型的反事实思维对失败恢复和学习具有不同影响,失败后创业者采取下行反事实思维能够有效剥离或降低由创业失败损失带来的悲痛等负向情绪,帮助创业者更好地从失败的阴影中走出来,有助于失败恢复,但是不利于失败后反思和对未来行为的准备,导致创业者可能继续维持原有的行为方式,也就是说以对未来行为的无准备换取即时性的情绪恢复。而失败后创业者采取上行反事实思维以牺牲即时性积极情绪为代价,通过对比不同方案与可能的结果,更好地还原失败经过,理清因果关系,形成对未来行为的心理准备,改善后续行为绩效。但是一直采取上行反事实思维,如同将伤疤一遍遍揭开,可能给创业者带来较大的心理或情绪障碍,干扰信息的加工、处理,影响认知过程,进而影响失败学习效果。失败后创业者需要平衡两种思维方式,发挥两种思维方式各自的优势,最大限度地避免各自的弊端,将失败后情绪调整到有利于学习的最佳状态。

(二)展望

创业就是一个对未来展望的过程。创业者往往基于反事实思维对未来事件、结果进行想象,设想如果采取不同的行为、事件发生的环境发生变化,结果会有怎样不同。本文主要关注的研究问题是创业失败后,哪些因素诱发创业者产生上行或者下行反事实思维?上行或下行反事实思维对创业者的情绪和认知具有怎样的影响?基于反事实思维的先前研究成果并结合创业失败情境,分析了创业者个体的调节定向、建构水平和归因风格等因素,对不同类型反事实思维的影响,未来研究还应该考虑个体的其他因素对反事实思维的影响,其中创业者人格应该是一个重要的影响因素,包括大五人格、黑暗人格(包括马基雅维利主义、自恋和精神病态)等,这些因素对创业者失败反事实思维具有重要的影响,其作用机制还需要后续深入研究。此外,本文主要根据社会比较方向不同将反事实思维类型分为上行和下行反事实思维,分析了哪些因素可能会诱发上行或下行反事实思维。未来研究也可以参照心理学研究成果,如按照反事实思维的内容,将其分为自我导向(self-focused)、行为导向(behavior-focused)和情境导向(situation-focused)的反事实思维(Niedenthal等,1994);或者依据反事实思维的结构,将其分为加法式(additive)、减法式(subtractive)和替代式(substitution)反事实思维(Roese,1994)。然后分析哪些因素诱发这些类型的反事实思维,并分析这些不同类型的反事实思维对后续失败恢复和学习的作用机制。

已有心理学关于反事实思维的测量方式较多,但是创业领域尤其是创业失败情境下反事实思维的测量方式比较缺乏,未来研究需要开发具有较高信度和效度的量表,为相关实证研究提供支撑。反事实思维是心理学领域非常重要的概念,已有研究主要采用四种方法对其进行测量。一是故事脚本法,即被试阅读故事脚本(故事内容一般为某人因为采取某种行为导致某些负面的结果),然后让被试设想如果自己是故事中的主人公会怎么样,后面的题目为完全开放式的问答题或半封闭的选择题,题目内容与产生反事实思维的频率、方向、内容和情绪体验相关。二是跟踪调查法,研究者根据研究目的,寻找合适的被试,连续跟踪被试对该事件的情绪感受和思维活动,如对交通意外后幸存者的跟踪调查。三是自我报告法,该方法一般由被试主动回忆个人近期生活中的某些类型的经历,然后报告对该经历的感受和想法。四是实验法,在实验室里,创设类似于现实的任务情境,然后把被试的真实成绩或者根据研究目的设置的虚假成绩反馈给被试,通过系统地操纵某些变量的变化,观察和记录结果变量。以上四种方法都各有利弊和适合的研究情境,未来研究需要在借鉴心理学成熟量表和研究方法基础上,根据创业失败的独特情境,设计适合并能够真实反映失败后创业者思维方式的测量工具,以期推动创业领域反事实思维研究的发展。

| [1] | He X, Chen W T, Li Q. Analysis of entrepreneurship research frontiers from a perspective of counterfactual thinking and future prospects[J]. Foreign Economics & Management, 2013(10): 13–21. 何轩, 陈文婷, 李青. 基于反事实思维视角的创业研究前沿探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2013(10): 13–21. |

| [2] | Arora P, Haynie J M, Laurence G A. Counterfactual thinking and entrepreneurial self-efficacy: The moderating role of self-esteem and dispositional affect[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2013, 37(2): 359–385. |

| [3] | Baron R A. Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people[J]. Journal of Business Venturing, 1998, 13(4): 275–294. |

| [4] | Baron R A. Counterfactual thinking and venture formation: The potential effects of thinking about " what might have been”[J]. Journal of Business Venturing, 2000a, 15(1): 79–91. |

| [5] | Baron R A. Psychological perspectives on entrepreneurship: Cognitive and social factors in entrepreneurs’ success[J]. Current Directions in Psychological Science, 2000b, 9(1): 15–18. |

| [6] | Byrne O, Shepherd D A. Different strokes for different folks: Entrepreneurial narratives of emotion, cognition, and making sense of business failure[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2015, 39(2): 375–405. |

| [7] | Byrne R M J. Mental models and counterfactual thoughts about what might have been[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2002, 6(10): 426–431. |

| [8] | Cope J. Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis[J]. Journal of Business Venturing, 2011, 26(6): 604–623. |

| [9] | Festinger L, Carlsmith J M. Cognitive consequences of forced compliance[J]. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1959, 58(2): 203–210. |

| [10] | Freitas A L, Salovey P, Liberman N. Abstract and concrete self-evaluative goals[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 80(3): 410–424. |

| [11] | Gaglio C M. The role of mental simulations and counterfactual thinking in the opportunity identification process[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2004, 28(6): 533–552. |

| [12] | Gavanski I, Wells G L. Counterfactual processing of normal and exceptional events[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1989, 25(4): 314–325. |

| [13] | Gibbons F X, Lane DJ, Gerrard M, et al. Comparison-level preferences after performance: Is downward comparison theory still useful?[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 83(4): 865–880. |

| [14] | Higgins T, Tykocinski O. Self-discrepancies and biographical memory: Personality and cognition at the level of psychological situation[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1992, 18(5): 527–535. |

| [15] | Higgins E T. Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1998, 30: 1–46. |

| [16] | Jeannerod M, Decety J. The accuracy of visuomotor transformation: An investigation into the mechanisms of visual recognition of objects[A]. Goodale M A.Vision and action: The control of grasping[M]. Westport, CT, USA: Ablex Publishing, 1990: 33–48. |

| [17] | Jenkins A S, Wiklund J, Brundin E. Individual responses to firm failure: Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience[J]. Journal of Business Venturing, 2014, 29(1): 17–33. |

| [18] | Johnson M A, Maggiora G M. Concepts and applications of molecular similarity[M]. New York: John Wiley& Sons, 1990. |

| [19] | Kahneman D, Miller D T. Norm theory: Comparing reality to its alternatives[J]. Psychological Review, 1986, 93(2): 136–153. |

| [20] | Kahneman D, Tversky A. The psychology of preferences[J]. Scientific American, 1982, 246(1): 160–173. |

| [21] | Landman J. Regret and elation following action and inaction: Affective responses to positive versus negative outcomes[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1987, 13(4): 524–536. |

| [22] | Liberman N, Trope Y. The psychology of transcending the here and now[J]. Science, 2008, 322(5905): 1201–1205. |

| [23] | Loasby B J. A cognitive perspective on entrepreneurship and the firm[J]. Journal of Management Studies, 2007, 44(7): 1078–1106. |

| [24] | Markman G D, Balkin D B, Baron R A. Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2002, 27(2): 149–165. |

| [25] | Markman K D, Gavanski I, Sherman S J, et al. The mental simulation of better and worse possible worlds[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1993, 29(1): 87–109. |

| [26] | Medvec V H, Madey S F, Gilovich T. When less is more: Counterfactual thinking and satisfaction among Olympic medalists[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 69(4): 603–610. |

| [27] | Morris M W, Moore P C. The lessons we (don’t) learn: Counterfactual thinking and organizational accountability after a close call[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45(4): 737–765. |

| [28] | Niedenthal P M, Tangney J P, Gavanski I. " If only I weren’t” versus " If only I hadn’t”: Distinguishing shame and guilt in counterfactual thinking[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 67(4): 585–595. |

| [29] | Rim S Y, Hansen J, Trope Y. What happens why? Psychological distance and focusing on causes versus consequences of events[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2013, 104(3): 457–472. |

| [30] | Rim S Y, Summerville A. How far to the road not taken? The effect of psychological distance on counterfactual direction[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2014, 40(3): 391–401. |

| [31] | Roese N J. The functional basis of counterfactual thinking[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 66(5): 805–818. |

| [32] | Roese N J, Olson J M. Counterfactual thinking: The intersection of affect and function[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1997, 29: 1–59. |

| [33] | Sanna L J. Defensive pessimism, optimism, and stimulating alternatives: Some ups and downs of prefactual and counterfactual thinking[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(5): 1020–1036. |

| [34] | Sanna L J, Turley-Ames K J, Meier S. Mood, self-esteem, and simulated alternatives: Thought-provoking affective influences on counterfactual direction[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 76(4): 543–558. |

| [35] | Shah J, Higgins E T. Regulatory concerns and appraisal efficiency: The general impact of promotion and prevention[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 80(5): 693–705. |

| [36] | Shepherd D A. Learning from business failure: Propositions of grief recovery for the self-employed[J]. The Academy of Management Review, 2003, 28(2): 318–328. |

| [37] | Shepherd D A. Grief recovery from the loss of a family business: A multi-and meso-level theory[J]. Journal of Business Venturing, 2009, 24(1): 81–97. |

| [38] | Singh S, Corner P, Pavlovich K. Coping with entrepreneurial failure[J]. Journal of Management & Organization, 2007, 13(4): 331–344. |

| [39] | Singh S, Corner P D, Pavlovich K. Failed, not finished: A narrative approach to understanding venture failure stigmatization[J]. Journal of Business Venturing, 2015, 30(1): 150–166. |

| [40] | Sitkin S B. Learning through failure: The strategy of small losses[J]. Research in Organizational Behavior, 1992, 14: 231–266. |

| [41] | Trope Y, Liberman N. Construal-level theory of psychological distance[J]. Psychological Review, 2010, 117(2): 440–463. |

| [42] | Weiner B. A theory of motivation for some classroom experiences[J]. Journal of Educational Psychology, 1979, 71(1): 3–25. |

| [43] | White K, Lehman D R. Looking on the bright side: Downward counterfactual thinking in response to negative life events[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2005, 31(10): 1413–1424. |

| [44] | Wolfe M, Shepherd D A. " Bouncing back” from a loss: Entrepreneurial orientation emotions and failure narratives[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2015, 39(5): 675–700. |

| [45] | Wood M S, Williams D W. Opportunity evaluation as rule-based decision making[J]. Journal of Management Studies, 2014, 51(4): 573–602. |

| [46] | Zeelenberg M, van den Bos K, van Dijk E, et al. The inaction effect in the psychology of regret[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 82(3): 314–327. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40

,

,