文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第1期 |

- 孙淑伟, 俞春玲

- Sun Shuwei, Yu Chunling

- 社会关系网络与风险投资的退出业绩——基于效率与效益视角的双重考察

- Social relationship network and withdrawal performance of venture capital: investigation from efficiency and effectiveness perspectives

- 外国经济与管理, 2018, 40(1): 107-123

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(1): 107-123.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-27

2018第40卷第1期

2.安永会计师事务所,上海 201620

2.Ernst & Young, Shanghai 201620, China

风险投资具有专业化的投资理念、市场化的运作机制,能够满足中国企业转型所需要的资金和管理技术,进而能够对企业的投资效率(蔡宁和何星,2015)、生产效率(赵静梅等,2015)以及企业价值(Hochberg等,2007)产生影响。中国是传统的关系型社会,资本市场自然也有其独特的一面,Park和Luo(2001)研究发现“关系”在中国业务往来和合作中发挥着积极作用。社会关系网络对于企业来说,在获取敏感信息、降低交易成本、提高合作效率、保持和增强竞争优势中起到了重要作用,企业的生存和发展越来越多地依赖于社会关系网络。在风险投资行业中,社会关系网络也呈现出复杂性的一面。Lerner(1994)提出风险投资的行业性质决定了他们会进行联合投资,以降低此类风险和不确定性。Ferrary和Granovetter(2009)发现风险投资企业合理使用联合投资策略,获得了更好的投资绩效,也促使了硅谷的成功。联合投资必然会促使风险投资参与者在各方面进行合作,包括尽职调查、专利的法律服务、猎头咨询、投行信息等。不同背景的机构组成联合投资可以为投资公司的多样化需求提供服务。

已有研究讨论了影响风险投资退出业绩的因素,包括经济周期、风险投资声誉、投资经验、经营规模等。目前,较少有学者同时从效率和效益两个角度对风险投资的退出业绩进行探讨。风险投资的真实退出业绩应该是基于退出效率与退出效益的双重考察,即在退出效率较高的前提下,每次退出的高收益可以进一步提高风险投资的退出业绩。如果只是单纯考察退出效率,则很难准确的衡量风险投资的真实退出业绩。本文对风险投资通过联合投资事件构建的社会关系网络对其退出效率和效益的影响进行了考察。

本文将2000年到2014年发生投资行为最多的100家风险投资作为研究对象,基于这100家机构在15年中的联合投资事件,绘制出它们的社会关系网络图并得到度数中心度、接近中心度、中间中心度和结构洞度数指标,并从效率和效益两个角度考察了社会关系网络对退出业绩的影响。

首先,我们对风险投资在样本期间内的整体退出率进行计算作为退出效率的其中一个衡量指标。实证结果表明,风险投资的社会关系网络对其退出率具有显著的正向影响。

其次,本文以这100家风险投资在2000年到2014年间通过上海证券交易所和深圳证券交易所进行首次公开发行方式退出的506个退出事件作为考察样本,实证结果表明,风险投资所处的中心度指标越高,其投资公司从创立走向上市的年限更短,有利于风险投资更快的退出。以上结果均说明处于社会网络关键位置的风险投资更有机会获取所需的资源、信息,有显著的信息优势和控制信息的能力,其退出效率更高。

接着,本文发现风险投资的中心度指标与IPO公司的发行市盈率和持有收益率(持有至IPO后1年的市场收益率)存在显著的正相关关系,说明处于社会网络关键位置的风险投资退出效益更好。

最后,本文对处于有利社会网络位置的风险投资获取更好的业绩表现的途径进行了探讨,研究发现风险投资的社会关系网络可以提高被投资公司的质量,具体表现在IPO之前的会计信息质量更高、上市后的研发产出更多以及上市后的会计业绩更高。

本文的研究可能存在以下方面的贡献:第一,现有研究多以是否成功退出(党兴华等,2011)和退出率(Hochberg等,2007)对风险投资的退出业绩进行衡量,已有文献同时涉及退出效率和退出效益这两个指标的研究并不多见,本文则从效率和效益的视角考察了风险投资通过联合投资事件建立的社会关系网络对退出业绩的影响,并进一步探讨了风险投资取得较高退出业绩的渠道,丰富了风险投资领域的相关研究。第二,本文对中国风险投资市场上的社会关系网络的相关文献是有益的拓展。已有研究从风险投资个体特征的角度考察风险投资的退出业绩。本文将风险投资公司置于社会关系网络的背景下,借鉴社会学研究方法,分析并检验了社会关系网络对退出业绩的影响,是对社会关系领域文献的有益拓展。第三,风险投资是高风险、高收益的一个过程。风险投资总是在努力降低不确定性,提高收益。风险投资如果希望获得较好的退出绩效,那么需要降低收益的不确定性,获取更多的稀缺资源和信息。所以风险投资在提高自身投资技巧或是积累投资经验的过程中,也要考虑自身所处的社会网络位置。从这方面来讲,本文对风险投资提高退出业绩具有实践意义。

文章余下部分的结构如下:第二部分是文献回顾与研究假说;第三部分是数据与模型;第四部分是实证检验与结果分析;第五部分是进一步分析与稳健性检验;最后是本文的研究结论与启示。

二、文献回顾和研究假说(一)社会关系网络领域研究

近年来,从社会学借鉴的分析方法被广泛运用于资本市场的研究。Granovetter(1985)提出大部分经济活动都属于交换行为,比如交换商品、服务和信息,特别是在交换无形物品时需要双方都有高度的信任。如彼此间缺乏信任,则需要额外的监督和保障服务,这会增加交易成本。随着20世纪60年代社会资本领域研究的兴起,社会关系也被认为可以用来解释资源的交易和获取。Lin(1982)提出了社会资源理论,他认为社会关系在资源配置的过程中扮演着重要的角色。社会个人可以通过与他人的社会关系获得权力、财富与声誉(Lin,1990)。Ball等(2003)发现在中国的经济体制下,社会关系作为重要的非正式机制能够起到对传统资源分配机制的替代作用。Piotroski和Wong(2011)认为要理解中国公司的信息环境与财务报告动机,不可避免地要将该公司的政治关联与社会关系考虑在内。

金融和经济领域的研究文献已经表明,社会关系可以促进信息在资本市场参与者(比如,上市公司高管、董事会成员、基金经理和分析师)之间的交换和流动。Cohen等(2008)以公募基金经理与上市公司董事会成员是否毕业于同一所院校构建社会关系,考察了校友关系对资本市场信息传递的影响,他们的实证结果表明,基金经理会重仓持有关系型公司的股票,相较于其他基金经理,关系型基金经理平均每年能够获取7.80%的超额收益,而且收益主要集中在公司信息披露的短窗口内。他们的结论意味着,资本市场参与者之间的校友关系便利了信息传递,给部分投资者带来了信息优势。Cohen等(2010)研究了上市公司高管与分析师之间的校友关系对分析师信息获取的影响,他们研究发现,与公司高管的校友关系能够显著提高分析师推荐评级的乐观性,但是这一作用仅存在于美国公平披露规则公布之前的年度,之后年度便不存在该效应;但是在未采用公平披露规则的英国的上市公司样本中,校友关系仍然能够对分析师的信息获取起到影响。Cai等(2011)以校友关系、工作关系或者休闲娱乐(是否有参加同一所俱乐部)构建华尔街投资家与上市公司高管的关系,探讨了该类型的社会关系对公司交易成本的影响。他们研究发现,每增加一种关系会给企业股东带来超过100万美元的交易成本损失。Gu等(2014)研究了分析师与基金经理的同事关系对两者的行为的影响,他们发现,关系型分析师会对基金经理重仓持有的股票出具更乐观的评级意见,作为回报,他们更容易被评选为明星分析师。Ishii和Xuan(2014)以上市公司间的收购行为作为研究事件,以校友关系或同事关系构建高管间的社会关系并衡量公司层面所有高管间社会关系的紧密程度。他们发现,如果收购方与被收购方高管间的社会关系较紧密,那么投资者对该收购事件持有较负面的情绪,即事件公告短窗口期间的累积超额报酬率更低。进一步,他们还发现双方的社会关系能够提高被收购公司的CEO以及董事会成员留任的概率,也能够增加收购公司高管的薪酬水平。他们的结果意味着,收购公司与被收购公司的高管间的社会关系会带来更差的收购决策,创造的价值更少,损害了小投资者的利益。

社会学理论认为,经济行为不仅受到个体属性的影响,还取决于其所嵌入的社会关系网络。社会学中的关系一般被定义为两个行为人或两个节点之间的特定接触、连接和联结。关系可以把一个行为人与另一个行为人联系在一起,每个行为人的属性并不仅仅是个体特征,比如收入、职业和教育特征等,他们还受到所处关系网络中其他人的影响。如现有研究就发现,董事网络会带来公司之间购并(Stuart和Yim,2001)等一系列行为的学习。同样的效应也存在于风险投资的关系网络中。Tykvová(2007)研究发现若企业处于好的联合投资网络位置,有益于他们获得良好声誉。Guler和Guillérn(2010)利用美国风险投资市场1990年到2002年的跨国投资数据来研究风险投资网络位置与跨国投资之间的关系。研究发现,在投资网络中处于有利的位置会使投资机构更容易被海外市场所接受,被看成是高质量的合作伙伴。

Sorensen和Stuart(2001)认为不同的风险投资者擅长的领域和专业人才不同,通过社会网络进行各领域信息的共享和融合,能丰富风险投资的投资组合。Bygrave(1988)认为在交易的质量得到提高的前提下,风险投资网络也促进了风险投资人才互动、信息共享。Sorenson和Stuart(2001)研究指出对于处于有利网络位置的投资机构能获得更多潜在的与投资机会有关的信息,从而更有可能在空间和行业限制中实现突破。他们对于风险投资的网络位置采用平均联系、联系距离以及中心性三个指标。基于美国资本市场研究发现,在社会网络中处于有利位置的风险投资能不受行业和空间的限制投资距离远的企业。

(二)影响风险投资业绩的因素

从资本市场环境出发,法律制度变化、经济周期和公开资本市场等因素都可能引起风险资本退出业绩的波动。Sorenson和Stuart(2001)指出风险投资者的不同投资偏好也会使风险资本市场产生波动。Phalippou和Zollo(2006)研究发现风险投资收益与股票市场及商业周期呈一定的相关性。Gompers和Lerner(2000)对于风险投资项目退出率下降的解释是在短期项目供给弹性小的情况下,有大量的外部资金进入市场,于是出现货币追逐项目,投资项目估值上升的局面,最终导致退出率下降。Gompers等(2008)研究指出,市场波动对于有投资经验的投资机构影响较小,但是对成立时间短或是欠缺某个行业投资经验的投资机构会产生较大的影响,上述情况有可能是缺乏经验的风险投资者对于市场波动的反应过度。张军和徐小钦(2004)发现风险投资退出方式会因为国家、经济周期的不同而不同。创业板退出是其中一种,在创业板市场发达的美国,经济繁荣时期风险投资通过创业板退出的占比为32.8%,而在萧条时期,则为6.3%。Liu等(2006)指出虽然中国市场化进程取得了一定的成绩,但是政府对于市场的作用没有减弱。余明桂和潘红波(2008)以及吴文锋等(2009)分别从缓解融资约束和获得地方政府税收优惠这两方面进行研究,发现政府背景对企业价值的提升具有积极的作用。公司所属行业的不同对风险投资者的退出收益会有不同影响。Das等(2002)研究发现行业对风险投资退出率的影响有比较大的差别。通信、半导体、网络这三个行业总回报最高,计算机软硬件行业的回报次之,而网络、生物等新经济领域的项目退出率则比较高。

从风险投资层面来看。Nahata(2008)提出声誉良好的风险投资者一般有较高的退出率,这可能是因为声誉能发送信号,减少了信息不对称。声誉显著的风险投资因为熟悉并且能有效控制风险投资中的特殊因素,能在进行联合投资、转让以及资本退出时占据很大的优势。此外,作者研究发现声誉良好的风险投资在各种退出方式中,以IPO方式退出的成功率最高,一般会伴随着较高的资产收益率。另外,当风险投资以IPO方式退出时,被投资企业的资本市场份额能反映出风险投资对被投资企业的监控能力和其专业水平。Sapienza(1996)对欧洲和美国资本市场进行实证研究,发现在风险投资有良好的声誉,并且对商业运作有较好理解的情况下,经验丰富的风险投资相比于经验缺乏的风险投资者更能为企业提供增值服务。Kaplan(2005)研究指出风险投资的收益一般具有持续性,这有可能与投资经验相关。Gompers和Lerner(2000)指出风险投资者的投资经验丰富有助于提高退出率。Cumming和Johan(2006)对1991年到2004年加拿大风险投资退出数据进行分析,发现信息不对称以及代理成本对于风险投资的退出收益有重大的影响。因为风险投资不同,上市过程中会存在不同程度的信息不对称和代理成本。如果风险投资可以在被投资企业IPO过程中有效降低信息不对称和代理成本,就可以获得更高的退出收益。钱苹和张帏(2007)对风险投资退出项目的回报率及其影响因素进行了实证检验,以1999年到2003年的56个风险投资项目为样本,发现风险投资者的投资规模、从业时间、退出方式和投资方式对风险投资回报没有显著影响。

(三)假说推导

从效率的角度来讲,风险投资收回投资成本、取得退出收益是整个投资过程中重要的一步。在被投资企业发展运行过程中,无论投资项目成功与否都必须选择一个适当的退出时机和退出方案来实现投资收益、收回投资成本,为风险投资的下一个投资项目做好准备。任何资本都具有时间成本,由于风险投资资本的高风险性决定了它和传统投资的区别。风险投资资本不仅需要高额回报,而且在投资之前还需要确定一个退出路径。普通资本在资本市场上进行投资时,预期的投资收益不需要靠退出来实现,而是通过资本增值、分红或者派息来获得投资收益。而风险投资一般的投资目的是获得高额的股份增值。安全顺利地将风险资本退出,赢得高额资本收益是风险投资的投资动力。如果风险投资资本流动性低,无法顺利退出,那么风险投资存在的优势便丧失了。

筹集资本、选择投资项目、选择退出时机和退出方式构成了风险投资的主要经济活动。如果缺少退出机制,风险投资的正常运行机制就会中断。风险投资成功、快速的从项目中退出可以促进风险投资资本的有效运作。风险投资资本为被投资企业提供了强大的资金支持,为被投资企业的产品研发、新产品测试以及试产拓展等经营活动提供了机会。当这些创业企业得到了足够的发展,形成了自身的商业规模或者实现了上市,被投资企业可以从其他渠道获得较低的成本融资。风险资本顺利退出后投资于下一个创业企业,从而使资本得以循环。若风险投资退出程度低,就不利于风险资本的扩张,会使风险投资效率低下,发展缓慢。

一般来说,风险投资的投资对象是处于初创期或者专业化程度比较高的高新技术企业,其价值和成长性很难用财务指标进行衡量。所以风险投资的退出收益的实现情况是反映一项风险投资活动是否成功的主要依据,而风险投资收益的实现又要依靠风险资本的退出。风险资本成功退出了,那么就可以衡量风险投资的绩效。如果风险投资从所有投资项目中成功退出的次数越多,退出的速度越快,其资金流动性就越大,那么风险投资的整体退出绩效就越高。

从效益的角度来讲,风险投资的投资对象一般是处于新兴行业的中小企业,无论是市场风险还是技术风险都很大,经营中存在很多的不确定因素,在这些新兴行业领域的企业,无形资产占了很大比例,没有实物形态的无形资产价值会随着市场产生波动。同时风险投资和被投资企业之间存在的信息不对称问题也给风险投资带来了较大风险。但是另外一方面,如果高新技术企业取得成功或者成功上市了,就会为风险投资带来高额的收益。如果风险投资每次退出的回报率越高,那么总体上他们的退出业绩就越好。

社会学认为处于社会网络中心位置的风险投资更有机会获得其所需的资源、信息和对其他参与者的控制能力。Lerner(1994)和Amit等(1998)认为在高风险环境下,风险投资的投资收益存在较大的不稳定性,拥有更多信息的风险投资企业就会拥有更多潜在的控制权,从而较其他企业拥有更强的退出能力,而社会网络正是他们获取信息的一个重要渠道,企业的社会网络对企业获取稀缺资源具有关键性作用。风险投资的经验、技能等通过联合投资得到了提示和互补,同时得到了更多机会来获取信息。风险投资在不同的网络位置会为机构带来不同的信息优势。隐形知识信息的产生和传播主要是通过非正式网络关系,当风险投资所处的网络位置不同时,将有差别地拥有稀缺信息资源以及控制和分配这些资源的能力,所处的社会网络位置越有利,其在资源和信息利用上就会更有优势。对风险投资来讲,拥有更多稀缺资源或处于信息扭转关键的结构点,将会获得更多的优质项目的投资机会,帮助风险投资在初期选择优质的“种子”,成功退出的概率更高,退出时效以及退出时的收益率也更高。由此,提出本文的假说1,即效率假说和效益假说:

假说1a(效率假说):风险投资的社会网络中心度与退出效率正相关。

假说1b(效益假说):风险投资的社会网络中心度与投资效益正相关。

上述假说认为风险投资的社会网络位置能够从效率和效益两个角度同时提高退出业绩。那么,下一个问题自然就是处于有利社会网络位置的风险投资如何获取更高的退出业绩。根据以往文献和数据可获得性,该部分从IPO公司特征出发(会计信息质量、会计业绩以及研发产出),论述风险投资的社会网络位置与被投资公司质量之间的关系。

目前,我国新股发行采用的是核准制下的保荐制,即监管机构需对上市申请进行审核,符合发行标准的公司,才会被允许通过公开发行股票的方式募集资金。会计信息质量的高低会影响发行市盈率,甚至能够影响企业是否能够取得上市的资格,进而可以对风险投资的退出业绩产生影响。Lerner(1994)提出风险投资的社会网络在风险投资行业中可以起到重要作用。和单独投资相比,风险投资更喜欢进行联合投资。通过联合投资,风险投资可以和当前或曾经合作过的风险投资形成合作关系网络。风险投资的社会关系网络主要起到两方面的作用:累积良好的声誉以及获取资源和信息。风险投资所处的社会网络位置越有利,其越有能力选取会计信息质量较高的公司,或者越有能力对公司在上市前的财务行为进行辅导等一系列的增值服务,那么该类企业的会计信息质量会更高。因此,提出本文的假说2:

假说2:风险投资的社会网络中心度与IPO前的会计信息质量正相关。

风险投资往往在IPO之前数年就持有公司的股份,由于我国法律规定上市前的股份无法在上市后马上卖出,通常存在一定时间的限售期。该机制会给风险投资获取收益带来不确定性。公司只有在IPO后表现出优秀的会计业绩才能为风险投资在二级市场上获取较高收益率提供保障。Gompers和Lerner(2000)研究指出信息不对称问题会影响风险投资的退出行为,风险投资想要成功退出应该选择有利的退出时机和退出方法。前已述及,风险投资所处的社会网络位置能够获取更多的信息资源。关系的作用是双向的,即风险投资也可以将IPO公司的信息传递进资本市场,从而降低公司与外界投资者之间的信息不对称。已有大量研究表明,信息不对称程度的降低会提高企业的会计业绩表现。会计业绩表现的提高自然能够带来较好的市场业绩。由此,提出本文的假说3:

假说3:风险投资的社会网络中心度与IPO后的会计业绩正相关。

风险投资挑选的企业往往是创新型企业,该类企业的技术研发活动是在一个不确定的行业环境中进行的,同时研发过程中的技术问题以及研发收益的不确定使得技术创新具有较高的风险。一般而言,如果一家企业的研发产出越多,资本市场中的投资者就会给出更正面的评价,意味着二级市场的股价表现会更好。那么,风险投资的退出收益自然也就更高。张学勇和张叶青(2016)指出在IPO之前风险投资会帮助公司提高创新能力,同样接受了风险投资,在IPO之前拥有专利的公司相对于那些缺乏创新能力的公司在IPO之前的抑价率更低。由此,提出本文的假说4:

假说4:风险投资的社会网络中心度与IPO后的研发产出正相关。

三、数据与模型(一)数据来源

本文所涉及的投资事件、退出事件和风险投资的相关数据来自私募通数据库,有关被投资企业的信息来自Wind数据库。风险投资持有IPO公司的股权比例数据是通过查看招股说明书,并通过手工搜集整理。

本文以2000年到2014年发生投资行为最多的100家风险投资为研究对象,该15年间共有2 980家风险投资企业参与投资,总投资行为共26 061次,而这100家风险投资在15年间共发生了11 420次投资行为,前100家风险投资企业占总投资的44%,由此可见,我国前100家风险投资是最活跃的市场参与者。

由于风险投资的退出收益信息很少公开披露,所以对于选取什么变量来衡量风险投资的退出收益比较困难。风险投资选择不同的退出方式,会对其退出收益产生不同的影响。目前,全球的风险投资退出方式常见的有以下四种:IPO、并购退出、回购退出、清算退出。其中清算退出是投资失败时迫不得已采用的退出方式。样本期间,我国的风险投资市场共发生3 498次退出事件,其中前100家企业间发生了1 462次退出事件,占总退出事件的40.77%,在剔除缺失和错误的数据后,在证券交易所以IPO方式退出的有506个观测样本。

针对假说1a,本文将从两个层面对其进行检验。首先,以2000年到2014年发生投资行为最多的100家风险投资作为研究对象。基于这100家机构在15年中的联合投资事件,绘制出100家机构的社会网络关系图并得到度数中心度、接近中心度、中间中心度和结构洞程度,并对2000年到2014年这15年风险投资整体的退出率进行计算。其次,所有被风险投资持股的公司中,选取在上海证券交易所和深圳证券交易所进行IPO的公司(506个观测样本)为研究对象,考察公司从成立到上市的时间跨度。如果风险投资的退出率越高,投资标的从成立到上市的年限越少,说明风险投资的退出效率越高。

针对假设1b,本文同样从两个层面进行检验。首先,考察506个观测样本的发行市盈率,以市盈率来衡量风险投资的退出收益。市盈率是股票市场价格与其某个时间点的每股税后利润的比值。两种价值的对比状况,既反应了风险性,也反映了收益性。目前,市盈率在股票发行定价和股票市场评价股票投资价值时起到重要作用。虽然市盈率还是存在一定的局限性,但是它有效地反映了股价与企业取得经营利润的能力,成为价值判断、风险判断、收益判断的重要依据。被投资企业成长到了一定程度,选择首次公开发行股票,风险投资因此变现自己的股权,收回投资成本,实现投资收益。因此,可以认为当被投资企业上市时市盈率越高,风险投资越有可能获得较高的资本增值,取得良好的退出效益。其次,以IPO公司上市后的长期市场收益率作为退出效益的衡量指标。根据《中华人民共和国公司法》第一百四十二条的规定,IPO前的所有股东自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。因此,本文以上市后12个月的持有至到期收益率作为风险投资退出效益的衡量指标。

针对假说2、3、4,本文分别通过上市前的会计信息质量、上市后的会计业绩以及研发产出情况进行验证。

(二)模型设定及变量说明

我们采用以下模型来检验本文的研究假说:

| $\begin{split}ER\left( {Tenure} \right) = \!\! &{\beta _0} + {\beta _1}Degree + {\beta _2}Size + {\beta _3}LnAge + {\beta _4}Investment + {\beta _5}State + \\ & {\beta _6}Foreign + {\beta _7}Lshare + \varepsilon \end{split}$ | (1) |

| $\begin{split}PE\left( {BHR\_1year} \right) = \!\! & {\beta _0} + {\beta _1}Degree + {\beta _2}Size + {\beta _3}LnAge + {\beta _4}Investment + {\beta _5}State + \\& {\beta _6}Foreign + {\beta _7}Roe + {\beta _8}Growth + {\beta _9}Lshare + {\beta _{10}}Year + \varepsilon \end{split}$ | (2) |

| $\begin{split}DA\left( {ROA\;or\;Pat} \right) = \!\! & {\beta _0} + {\beta _1}Degree + {\beta _2}Size + {\beta _3}LnAge + {\beta _4}State + {\beta _5}Foreign + \\ &{\beta _6}Growth + {\beta _7}Lshare + {\beta _8}Year + \varepsilon \end{split}$ | (3) |

公式(1)用以验证本文的假说1a,公式(2)用以验证本文的假说1b,公式(3)用以验证本文的假说2至假说4。表1列示了具体的变量定义,本文以四个指标衡量风险投资所处的社会关系网络位置:度数中心度、接近中心度、中间中心度和结构洞度数。

度数中心度(Degree)是社会网络中的某个参与者与其直接相连的其他社会网络参与者的个数总和。社会网络参与者的度数越高,就越有可能处于网络的中心。度数中心度测量的依据是与该参与者有直接关系的其他参与者总和,忽略了间接相关的参与者。因此,所测量出来的中心度是局部中心度。

中间中心度(Betweenness)衡量某个参与者在社会关系网络中的任意两个参与者发生关系时是否在其中起到枢纽作用。某个社会网络参与者如果位于许多交往网络路径上,那么可以认为其处于重要的位置。个人或企业利用位置优势控制或者曲解信息的传递,影响社会网络中的其他参与者。如果某个参与者处于许多其他参与者链接的捷径上,我们就认为该网络参与者具有较高的中间中心度。

接近中心度(Closeness)衡量的是社会网络参与者之间的距离。如果某个参与者与网络中所有参与者的“距离”都很短,则称该参与者具有较高的接近中心性。接近中心度越高说明参与者的独立性越强,对其他参与者的依赖越少。

结构洞度数(StructuralHoles)理论认为结构洞的中间人或占据者通过结构洞这个有利位置来获取信息,促使这个中间人获得更大的信息优势。Burt(1992)从社会网络结构视角提出了结构洞理论。某个社会网络参与者会与一些参与者发生直接联系,与另外一些参与者不发生直接联系。从整体上看,无直接联系、关系间断在社会网络中形成了结构洞。他用结构洞来表示非冗余的联系,一个结构洞是两个行动者之间非冗余的联系,非冗余的联系人由结构洞连接。

| 被解释变量 | 变量定义与说明 |

| ER | 风险投资的退出率,本文对2000年到2014年这100家风险投资整体的退出率进行计算,用总退出事件数量除以总投资事件数量。其中剔除以清算方式退出的事件,以清算方式退出的都是因为退出失败时迫不得已所做出的选择,无法用来衡量退出业绩 |

| Tenure | 以IPO公司上市年份减掉成立年份的年度间隔表示 |

| BHR_1year | 持有IPO公司上市后12个月的市场收益率 |

| PE | 被投资企业上市时的发行市盈率 |

| DA | IPO公司在公开发行前一年的会计信息透明度,我们借鉴Kothari等(2005)的方法,按照经营业绩进行配对并调整的操控性应计(Performance- Matched DA)进行衡量。 |

| ROA | 上市当年及之后一个完整会计年度的平均资产收益率 |

| Pat | IPO公司上市当年及之后一个会计年度申请成功的专利总数量 |

| 解释变量 | |

| Degree | 风险投资的度数中心度 |

| Closeness | 风险投资的接近中心度 |

| Betweenness | 风险投资的中间中心度 |

| StructuralHoles | 风险投资的结构洞度数 |

| 控制变量 | |

| Size | 风险投资在样本期间内所管理资金平均值的自然对数 |

| LnAge | 风险投资在样本期间内从业天数平均值的自然对数 |

| Investment | 风险投资在样本期间内的投资规模,以投资总额的自然对数表示 |

| State | 虚拟变量,如果风险投资具有政府背景,则取值为1,否则取值为0 |

| Foreign | 虚拟变量,如果风险投资是外资企业,则取值为1,否则取值为0 |

| Roe | 被投资企业净资产收益率 |

| Growth | 被投资企业的营业收入增长率 |

| Lshare | 风险投资持有的被投资企业的股份占上市前股份的比例 |

| Year | 退出年份的虚拟变量 |

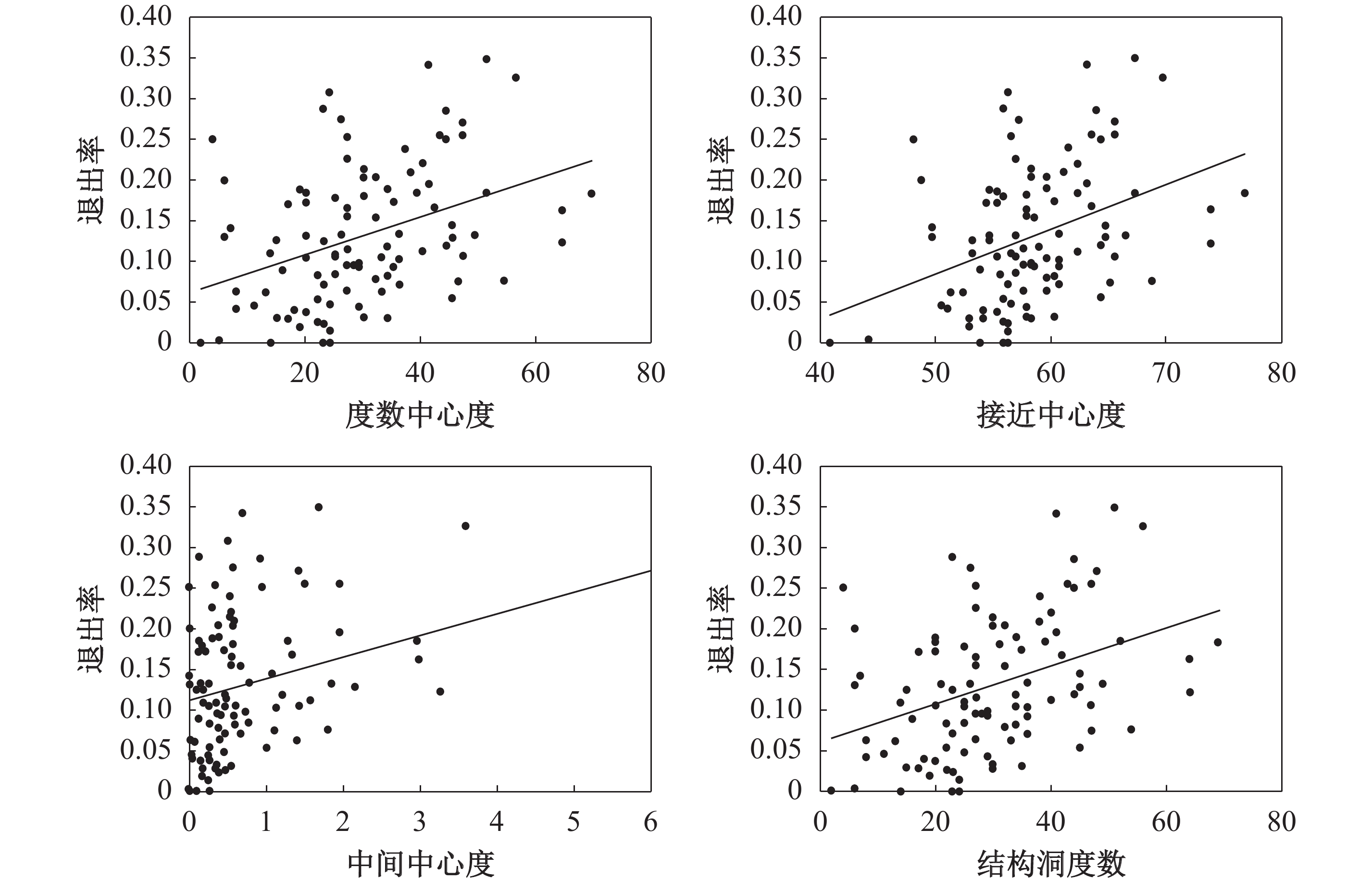

图1对100家风险投资在样本期间的社会关系网络衡量指标与其退出率(ER)之间的关系进行了描述,四张图的横坐标分别为度数中心度、接近中心度、中间中心度以及结构洞度数,该类指标的值越大,表明风险投资所处的社会网络位置越有利。纵坐标为样本期间的整体退出率。由图1可以发现,退出率与社会关系网络衡量指标呈正相关关系,初步支持了本文的效率假说。对于假说1a和假说1b更严谨的验证见本文的实证检验结果。

|

| 图 1 社会网络位置与退出率 |

(一)描述性统计

表2列示了本文所有回归变量的描述性统计,其中Panel A列示的是与验证假说1a相关变量的描述性统计。ER的均值为0.131,意味着在样本期间内,这100家风险投资的平均退出率为13.1%;Degree的均值为29.960,最小值为2.020,最大值为69.697,表明这100家风险投资的度数中心度的差别较大;Closeness的均值为58.517,标准差为5.790;Betweenness的均值为0.740,最小值为0.000,最大值为6.668;StructuralHoles的均值为29.780,标准差为13.675;Size的均值为8.873,最小值为4.605,最大值为14.046;LnAge的均值为8.269;State的均值为0.170,意味着100家风险投资中具有政府背景的占到17%;Foreign的均值为0.240,意味着样本中是外资风险投资的数量为24家。

Panel B列示的是与验证假说1b、2、3、4的相关变量的描述性统计。PE的均值为45.343,最小值为5.440,最大值为116.930;Roe的均值为31.348,标准差为13.642;Growth的均值为35.143;Lshare的均值为0.087,意味着风险投资持有上市公司的股份比例平均为8.7%。

| Panel A:风险投资层面相关变量的描述性统计 | |||||

| Variable | Obs. | Mean | Std. | Min | Max |

| ER | 100 | 0.131 | 0.085 | 0.000 | 0.349 |

| Degree | 100 | 29.960 | 13.790 | 2.020 | 69.697 |

| Closeness | 100 | 58.517 | 5.790 | 40.909 | 76.744 |

| Betweenness | 100 | 0.740 | 0.939 | 0.000 | 6.668 |

| StructuralHoles | 100 | 29.780 | 13.675 | 2.000 | 69.000 |

| Size | 100 | 8.873 | 1.544 | 4.605 | 14.046 |

| LnAge | 100 | 8.269 | 0.688 | 5.746 | 10.863 |

| Investment | 100 | 13.687 | 1.466 | 10.533 | 17.855 |

| State | 100 | 0.170 | 0.378 | 0.000 | 1.000 |

| Foreign | 100 | 0.240 | 0.429 | 0.000 | 1.000 |

| Panel B:IPO公司层面相关变量的描述性统计 | |||||

| PE | 506 | 45.343 | 21.241 | 12.500 | 102.810 |

| Tenure | 506 | 11.099 | 7.342 | 3.000 | 22.000 |

| BHR_1year | 506 | 0.437 | 0.975 | –0.548 | 4.973 |

| Degree | 506 | 38.108 | 17.108 | 4.040 | 69.697 |

| Closeness | 506 | 62.101 | 7.321 | 48.058 | 76.744 |

| Betweenness | 506 | 1.743 | 1.960 | 0.007 | 6.668 |

| StructuralHoles | 506 | 37.781 | 16.885 | 4.000 | 69.000 |

| Size | 506 | 8.447 | 3.134 | 0.023 | 10.820 |

| LnAge | 506 | 8.481 | 0.700 | 5.746 | 10.863 |

| Investment | 506 | 13.516 | 1.347 | 10.837 | 17.855 |

| State | 506 | 0.318 | 0.466 | 0.000 | 1.000 |

| Foreign | 506 | 0.059 | 0.236 | 0.000 | 1.000 |

| Roe | 506 | 31.348 | 13.642 | 6.604 | 103.951 |

| Growth | 506 | 35.143 | 38.254 | –25.271 | 258.116 |

| Lshare | 506 | 0.087 | 0.051 | 0.001 | 0.361 |

| DA | 496 | –0.002 | 0.158 | –0.453 | 0.466 |

| ROA | 506 | 6.154 | 2.846 | 0.348 | 15.241 |

| Pat | 506 | 43.018 | 83.041 | 0 | 540 |

(二)假说验证

表3列示了效率假说(假说1a)的验证结果。第(1)至(4)列的被解释变量为ER,表示风险投资的整体退出率,衡量社会网络关系的四个指标都在5%的水平上显著为正,表明风险投资所处的网络位置越好,其退出率就越高。第(5)至(6)列的被解释变量为Tenure,衡量社会网络关系的四个指标都显著为负,表明风险投资所处的网络位置越好,其持股的公司进行IPO的年限越短。总体上,表3的结果意味着风险投资所处的社会网络位置越有利,其退出效率就越高,支持了本文的假说1a。

| 被解释变量:ER | 被解释变量:Tenure | ||||||||

| 第(1)列 | 第(2)列 | 第(3)列 | 第(4)列 | 第(1)列 | 第(2)列 | 第(3)列 | 第(4)列 | ||

| Constant | –0.372*** | –0.522*** | –0.394*** | –0.372*** | –20.025** | –16.405* | –18.634** | –20.060** | |

| (–4.03) | (–5.20) | (–4.30) | (–4.03) | (–2.11) | (–1.80) | (–1.98) | (–2.11) | ||

| Degree | 0.001** | –0.049** | |||||||

| (2.38) | (–2.03) | ||||||||

| Closeness | 0.003** | –0.115** | |||||||

| (2.25) | (–2.00) | ||||||||

| Betweenness | 0.016** | –0.339* | |||||||

| (2.03) | (–1.73) | ||||||||

| SturcturalHoles | 0.001** | –0.050** | |||||||

| (2.39) | (–1.99) | ||||||||

| Size | 0.014** | 0.015*** | 0.014** | 0.014** | 1.006** | 0.984** | 0.855** | 1.005** | |

| (2.58) | (2.69) | (2.53) | (2.59) | (2.32) | (2.31) | (2.11) | (2.32) | ||

| LnAge | 0.046*** | 0.045*** | 0.051*** | 0.046*** | 3.124*** | 3.117*** | 3.011*** | 3.122*** | |

| (3.93) | (3.81) | (4.35) | (3.93) | (4.68) | (4.68) | (4.57) | (4.68) | ||

| Investment | –0.003 | –0.003 | –0.002 | –0.003 | –0.506 | –0.496 | –0.541* | –0.501 | |

| (–0.57) | (–0.52) | (–0.36) | (–0.58) | (–1.61) | (–1.57) | (–1.69) | (–1.59) | ||

| State | 0.008 | 0.006 | –0.001 | 0.008 | –1.415* | –1.366* | –1.270* | –1.417* | |

| (0.42) | (0.29) | (–0.05) | (0.42) | (–1.93) | (–1.87) | (–1.70) | (–1.94) | ||

| Foreign | –0.009 | –0.007 | 0.002 | –0.009 | –0.954 | –0.956 | –1.226 | –0.954 | |

| (–0.46) | (–0.36) | (0.12) | (–0.47) | (–0.68) | (–0.68) | (–0.88) | (–0.68) | ||

| Lshare | –3.406 | –3.405 | –3.423 | –3.409 | |||||

| (–1.12) | (–1.12) | (–1.12) | (–1.12) | ||||||

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||

| N | 100 | 100 | 100 | 100 | 506 | 506 | 506 | 506 | |

| Adj-R2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |

| 注:***、**、*分别表示显著性水平为在0.01、0.05、0.1的水平上显著。 | |||||||||

| 被解释变量:PE Ratio | 被解释变量:BHR_1year | ||||||||

| 第(1)列 | 第(2)列 | 第(3)列 | 第(4)列 | 第(5)列 | 第(6)列 | 第(7)列 | 第(8)列 | ||

| Constant | 24.999 | 4.880 | 26.050 | 25.168 | 1.495* | 1.237 | 1.525* | 3.275*** | |

| (1.20) | (0.24) | (1.27) | (1.21) | (1.66) | (1.43) | (1.72) | (3.75) | ||

| Degree | 0.185*** | 0.002* | |||||||

| (3.26) | (1.77) | ||||||||

| Closeness | 0.406*** | 0.006** | |||||||

| (3.53) | (2.01) | ||||||||

| Betweenness | 1.899*** | 0.026** | |||||||

| (4.09) | (2.14) | ||||||||

| SturcturalHoles | 0.188** | 0.002** | |||||||

| (3.27) | (1.99) | ||||||||

| Size | –1.496 | –1.433 | –1.035 | –1.487 | –0.063 | –0.061 | –0.058 | –0.063 | |

| (–1.57) | (–1.53) | (–1.17) | (–1.56) | (–1.53) | (–1.52) | (–1.51) | (–1.53) | ||

| LnAge | 1.529 | 1.526 | 1.936 | 1.542 | –0.152** | –0.151** | –0.147** | –0.152** | |

| (1.04) | (1.04) | (1.35) | (1.05) | (–2.42) | (–2.41) | (–2.37) | (–2.42) | ||

| Investment | –1.706** | –1.801*** | –2.030*** | –1.730** | 0.067** | 0.066** | 0.062** | 0.067** | |

| (–2.46) | (–2.59) | (–2.90) | (–2.49) | (2.26) | (2.23) | (2.05) | (2.24) | ||

| State | –0.900 | –1.182 | –2.299 | –0.886 | –0.131* | –0.135* | –0.150** | –0.131* | |

| (–0.56) | (–0.74) | (–1.41) | (–0.55) | (–1.90) | (–1.95) | (–2.14) | (–1.90) | ||

| Foreign | –1.063 | –1.117 | 0.622 | –1.066 | –0.222* | –0.222* | –0.201 | –0.223* | |

| (–0.34) | (–0.36) | (0.20) | (–0.34) | (–1.68) | (–1.68) | (–1.53) | (–1.69) | ||

| Roe | 18.90*** | 18.87*** | 18.56*** | 18.92*** | –0.004 | –0.004 | –0.004 | –0.004 | |

| (2.82) | (2.82) | (2.78) | (2.82) | (–1.42) | (–1.42) | (–1.38) | (–1.42) | ||

| Growth | –1.496 | –1.433 | –1.035 | –1.487 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |

| (–1.57) | (–1.53) | (–1.17) | (–1.56) | (1.62) | (1.62) | (1.60) | (1.62) | ||

| Lshare | 1.529 | 1.526 | 1.936 | 1.542 | –0.238 | –0.238 | –0.241 | –0.238 | |

| (1.04) | (1.04) | (1.35) | (1.05) | (–0.80) | (–0.80) | (–0.81) | (–0.80) | ||

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |

| N | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |

| Adj-R2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |

| 注:***、**、*分别表示显著性水平为在0.01、0.05、0.1的水平上显著。 | |||||||||

Size与ER和Tenure都显著正相关,意味着风险投资管理资金的规模越大,其整体退出率越高,但是其投资公司会较晚进入资本市场,即培育期更长。State与ER无显著相关性,但是与Tenure显著负相关,意味着具有政府背景的风险投资能够帮助其投资的企业较快的上市,缩短了风险投资的资金回收期。

表4列示了效益假说(假说1b)的验证结果。第(1)至(4)列的被解释变量为PE,衡量社会网络关系的四个指标都至少在5%的水平上显著为正,表明风险投资所处的网络位置越好,其投资公司的IPO定价市盈率越高,对应的退出效益也就越好。第(5)至(6)列的被解释变量为BHR_1year,衡量社会网络关系的四个指标都显著为正,表明风险投资所处的网络位置越有利,其持股的公司在上市后的长期市场表现就越好。总体上,表4的结果意味着风险投资所处的社会网络位置越有利,其退出效益就越好,支持了本文的假说1b。

表5列示了假说2的验证结果。被解释变量为IPO公司在公开发行前一年的会计信息透明度,我们借鉴Kothari等(2005)的方法,按照经营业绩进行配对并调整的操控性应计(Performance- Matched DA)进行衡量。回归结果表明,社会网络位置的四个衡量指标的系数均在5%的显著水平上为负,意味着风险投资所处的网络位置越有利,IPO公司的会计信息质量越高,从而支持了本文的研究假说2。

| 第(1)列 | 第(2)列 | 第(3)列 | 第(4)列 | |

| Constant | –0.078(–0.47) | 0.054(0.37) | –0.043(–0.27) | –0.080(–0.48) |

| Degree | –0.001**(–2.22) | |||

| Closeness | –0.003**(–2.32) | |||

| Betweenness | –0.010**(–2.25) | |||

| SturcturalHoles | –0.001**(–2.25) | |||

| Size | 0.009(0.93) | 0.008(0.90) | 0.005(0.57) | 0.009(0.94) |

| LnAge | 0.008(0.48) | 0.009(0.51) | 0.005(0.28) | 0.009(0.49) |

| State | –0.037**(–2.37) | –0.035**(–2.24) | –0.029*(–1.80) | –0.037**(–2.37) |

| Foreign | 0.006(0.18) | 0.006(0.19) | –0.004(–0.14) | 0.006(0.19) |

| Roe | 0.000(0.53) | 0.000(0.52) | 0.000(0.49) | 0.000(0.53) |

| Growth | 0.000**(2.32) | 0.000**(2.32) | 0.000**(2.34) | 0.000**(2.32) |

| Lshare | 0.034(0.51) | 0.034(0.50) | 0.035(0.51) | 0.034(0.50) |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 496 | 496 | 496 | 496 |

| Adj-R2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

| 注:***、**、*分别表示显著性水平为在0.01、0.05、0.1的水平上显著。 | ||||

表6列示了假说3的检验结果。被解释变量为上市当年及之后一个完整会计年度的平均资产收益率(ROA),回归结果表明,四个解释变量均显著为正,意味着风险投资所处的网络位置越有利,被投资公司在上市后的会计业绩就越好,能够降低风险投资面临的不确定性,保证高额的退出收益,支持了本文的研究假说3。

| 第(1)列 | 第(2)列 | 第(3)列 | 第(4)列 | |

| Constant | 12.361*** | 9.991*** | 11.733*** | 12.375*** |

| (3.47) | (2.86) | (3.32) | (3.47) | |

| Degree | 0.022** | |||

| (2.24) | ||||

| Closeness | 0.050** | |||

| (2.24) | ||||

| Betweenness | 0.151* | |||

| (1.92) | ||||

| SturcturalHoles | 0.022** | |||

| (2.26) | ||||

| Size | –0.268 | –0.248 | –0.171 | –0.269 |

| (–1.51) | (–1.44) | (–1.06) | (–1.52) | |

| LnAge | –0.819*** | –0.813*** | –0.745*** | –0.821*** |

| (–3.29) | (–3.28) | (–3.07) | (–3.30) | |

| State | 0.016 | –0.016 | –0.095 | 0.016 |

| (0.06) | (–0.06) | (–0.33) | (0.06) | |

| Foreign | –0.109 | –0.110 | 0.056 | –0.111 |

| (–0.20) | (–0.20) | (0.10) | (–0.20) | |

| Growth | 0.007** | 0.007** | 0.007** | 0.007** |

| (2.13) | (2.13) | (2.15) | (2.13) | |

| Lshare | 4.331*** | 4.324*** | 4.302*** | 4.329*** |

| (3.62) | (3.62) | (3.59) | (3.62) | |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 506 | 506 | 506 | 506 |

| Adj-R2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

| 注:***、**、*分别表示显著性水平为在0.01、0.05、0.1的水平上显著。 | ||||

表7列示了假说4的验证结果。被解释变量为IPO公司上市当年及之后一个会计年度申请成功的专利总数量(该数据来自CSMAR数据库)。回归结果表明,网络位置的四个衡量指标与上市后的研发产出显著正相关,表明风险投资所处的网络位置越有利,被投资公司在上市后的研发产出就越多。支持了本文的研究假说4。

| 第(1)列 | 第(2)列 | 第(3)列 | 第(4)列 | |

| Constant | 84.78 | 32.15 | 84.17 | 84.28 |

| (0.87) | (0.33) | (0.86) | (0.87) | |

| Degree | 0.499* | |||

| (1.96) | ||||

| Closeness | 1.142* | |||

| (1.95) | ||||

| Betweenness | 3.471* | |||

| (1.67) | ||||

| SturcturalHoles | 0.493* | |||

| (1.91) | ||||

| Size | –9.312** | –8.895** | –7.256* | –9.185** |

| (–2.02) | (–1.97) | (–1.71) | (–1.99) | |

| LnAge | –3.690 | –3.547 | –2.022 | –3.585 |

| (–0.54) | (–0.52) | (–0.30) | (–0.52) | |

| State | –0.412 | –1.152 | –2.905 | –0.377 |

| (–0.05) | (–0.15) | (–0.37) | (–0.05) | |

| Foreign | 21.56 | 21.67 | 25.82* | 21.65 |

| (1.44) | (1.45) | (1.74) | (1.44) | |

| Roe | 1.162*** | 1.163*** | 1.167*** | 1.161*** |

| (3.99) | (3.99) | (4.00) | (3.98) | |

| Growth | –0.106 | –0.106 | –0.106 | –0.106 |

| (–1.04) | (–1.04) | (–1.04) | (–1.04) | |

| Lshare | 13.31 | 13.39 | 13.32 | 13.38 |

| (0.40) | (0.40) | (0.39) | (0.40) | |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 506 | 506 | 506 | 506 |

| Adj-R2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

| 注:***、**、*分别表示显著性水平为在0.01、0.05、0.1的水平上显著。 | ||||

(一)内生性问题

从逻辑上看,该文的解释变量与被解释变量之间可能存在一定的互为因果关系。论文论证了一个方向,但另一个方向也可能成立,即退出效率、效益的提高推动风险投资者成为“带头大哥”,从而网络中心度较高。为了缓解互为因果关系导致的内生性问题。我们用T+1期的退出业绩作为被解释变量,以T期的网络位置作为解释变量,这种将过去的网络位置和未来的业绩相联系的做法可以在一定程度上避免出现相反的因果关系。具体地,本文的研究期间分为两个部分,以2000年至2008年作为观测风险投资的社会网络位置的观察期,选择2009年到2014年的退出效率和退出效益来验证本文假说。实证结果仍然支持了本文的假说,限于篇幅,不再列示表格,但留存备索。

(二)稳健性检验

本文选取2000年到2014年发生投资行为最多的100家风险投资为研究对象,这主要是因为如果一家风险投资公司的投资事件较少,那么该公司计算出来的社会关系网络的中心度指标会存在较大偏差,从表2 Panel A描述性统计中列示的变量最小值可以看出,部分指标的数值较小。但为了保证结果的稳健性,我们也选取了样本期间内发生投资行为最多的前120家和前140家风险投资公司为研究对象。

以上稳健性检验的回归结果仍然支持本文假说,限于篇幅不再赘述,但表格留存备索。

六、结论与启示本文探讨了风险投资通过联合投资事件构建的风险投资圈内的社会关系网络以及他们是否能够可以利用自身的社会网络获取更多的信息和资源,从而提高退出业绩的命题。具体地,本文从效率和效益的角度出发,观察了风险投资单位社会网络中心度指标对退出业绩的影响。主要的研究结论如下:第一,社会关系网络与风险投资的退出率呈显著正相关;风险投资所处的网络位置越好,其持股的公司从成立到IPO的年限越短。意味着,风险投资的网络中心度越高、越是处于有利的网络位置,就越有机会处于权力的中心、获取稀缺资源,从而提高退出效率。第二,社会网络与风险投资的退出收益呈显著正相关。具体表现在,表明风险投资的社会关系网络与被投资公司的IPO定价市盈率以及IPO后的长期持有收益率呈显著正相关。表明风险投资所处的网络位置越有利,其退出效益就越高。风险投资的目的是为了收回投资成本、获取退出收益,在社会网络中处于有利位置的风险投资能在选择项目、投资、退出这一系列过程中投资于更具发展潜力的公司、减少信息获取的成本,提高退出收益。第三,本文进一步对风险投资获取较高退出业绩的渠道进行了考察,实证结果表明,社会关系网络可以帮助风险投资选取质量较高的公司,即IPO前的会计信息质量更高、IPO后的会计业绩更优秀以及IPO后的研发产出更多。

现有研究多以是否成功退出(党兴华等,2011)和退出率(Hochberg等,2007)对风险投资的退出业绩进行衡量,但是风险投资的真实退出业绩应该是基于退出效率与退出效益的双重考量,已有文献同时涉及两种指标的研究并不多见,本文则从效率和效益的视角考察了风险投资通过联合投资事件建立的社会关系网络对退出业绩的影响,并进一步探讨了风险投资取得较高退出业绩的渠道,丰富了风险投资领域的相关研究。

本文的结论对于证券监管部门、风险投资以及企业都具有一定的借鉴价值。对于证券监管部门而言,可以引导风险投资的资金走向,提高资金使用效率,维持风险投资市场稳定发展。对于风险投资公司而言,应该充分利用社会网络关系,获取更多的外部信息和资源,从而加强自身的投资实力和网络资源。处于网络边缘的风险投资可以加强与处于网络中心位置的机构进行合作,改善自身社会网络,提高市场竞争力。而对于实体企业而言,在接受风险投资的投资过程中也可以考虑社会网络关系。风险资本的加入会对高新技术企业产生重要影响。若风险投资位于有利的社会网络位置,可能会促进企业的发展,为企业带来所需的资源和适当的管理建议。

| [1] | 蔡宁, 何星. 社会网络能够促进风险投资的" 增值”作用吗——基于风险投资网络与上市公司投资效率的研究[J]. 金融研究, 2015(12): 178–193. |

| [2] | 党兴华, 董建卫, 吴红超. 风险投资的网络位置与成功退出: 来自中国风险投资业的经验证据[J]. 南开管理评论, 2011(2): 82–91. |

| [3] | 潘红波, 余明桂. 政治关系、制度环境与民营企业银行贷款[J]. 管理世界, 2008(8): 9–21. |

| [4] | 钱苹, 张帏. 我国创业投资的回报率及其影响因素[J]. 经济研究, 2007(5): 78–90. |

| [5] | 吴文锋, 吴冲锋, 芮萌. 中国上市公司高管的政府背景与税收优惠[J]. 管理世界, 2009(3): 134–142. |

| [6] | 杨隽萍, 唐鲁滨, 于晓宇. 创业网络、创业学习与新创企业成长[J]. 管理评论, 2013(11): 24–33. |

| [7] | 赵静梅, 傅立立, 申宇. 风险投资与企业生产效率: 助力还是阻力[J]. 金融研究, 2015(11): 159–174. |

| [8] | 张军, 徐小钦. 我国风险投资退出渠道的路径选择研究[J]. 科学经济社会, 2004(3): 52–55. |

| [9] | 张学勇, 张叶青. 风险投资、创新能力与公司IPO的市场表现[J]. 经济研究, 2016(10): 112–125. |

| [10] | Amit R, Bander J, Zott C. Why do venture capital firms exist? theory and canadian evidence[J]. Journal of Business Venturing, 1998, 13(6): 441–466. |

| [11] | Ball R, Robin A, Wu J S. Incentives versus standards: properties of accounting income in four east asian countries[J]. Journal of Accounting and Economics, 2003, 36(3): 235–270. |

| [12] | Cohen L, Frazzini A, Malloy C. The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns[J]. Journal of Political Economy, 2008, 116(5): 951–979. |

| [13] | Cohen L, Frazzini A, Malloy C. Sell-side school tie[J]. Journal of Finance, 2010, 65(4): 1409–1437. |

| [14] | Cumming D, Johan S A. Provincial preferences in private equity[J]. Financial Markets Portfolio Management, 2006, 20(4): 369–398. |

| [15] | Das S, M Jagannathan, A Sarin. Private equity returns: an empirical examination of the exit of venture-backed companies[J]. Journal of Investment Management, 2002, 1(1): 1–26. |

| [16] | Ferrary M, Granovetter M. The role of venture capital firms in silicon valley’s complex innovation network[J]. Economy and Society, 2009, 38(2): 326–359. |

| [17] | Gompers P A, Lerner J. Money chasing deals? the impact of fund inflows on private equity valuations[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 55(2): 239–279. |

| [18] | Gompers P A, Kovner A, Lerner J, Scharfstein D. Venture capital investment cycles: the impact of public markets[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 87(1): 1–23. |

| [19] | Guler I, Guillen M F. Home country networks and foreign expansion: evidence from the venture capital industry[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(2): 390–410. |

| [20] | Hochberg Y V, Ljungqvist A, Lu Y. Whom you know matters? venture capital networks and investment performance[J]. Journal of Finance, 2007, 62(1): 251–301. |

| [21] | Ishii Joy, Y H Xuan. Acquirer target social ties and merger outcomes[J]. Journal of Financial Economics, 2014, 112(3): 344–363. |

| [22] | Kaplan S N. Private equity performance: returns, persistence, and capital flows[J]. Journal of Finance[J], 2005, 60(4): 1791–1823. |

| [23] | Kothari S P, Leone Andrew J, Wasley Charles E. Performance matched discretionary accrual measures[J]. Journal of Accounting and Economics, 2005, 39(1): 163–197. |

| [24] | Lerner J. The syndication of venture capital investments[J]. Financial Management, 1994, 23(3): 16–27. |

| [25] | Liu M, Zhang J A, Hu B. Domestic VCs versus foreign VCs: a close look at the Chinese venture capital industry[J]. International Journal of Technology Management, 2006, 34(1): 161–184. |

| [26] | Nahata R. Venture capital reputation and investment performance[J]. Journal of Financial Economic, 2008, 90(2): 127–151. |

| [27] | Park S, Luo Y. Guanxi and organizational dynamics: organizational networking in Chinese organizations[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(5): 455–477. |

| [28] | Sapienza H J, Manigart S, Vermeir W. Venture capitalist governance and value-added in four countries[J]. Journal of Business Venturing, 1996, 11(6): 439–469. |

| [29] | Sorenson O, Stuart T. Syndication networks and the spatial distribution of venture capital investments[J]. American Journal of Sociology, 2001, 106(6): 1546–1588. |

| [30] | Stuart T E, S Yim. Board interlocks and the propensity to be targeted in private equity transactions[J]. Journal of Financial Economics,, 2001, 97(1): 174–189. |

| [31] | Tykvova T. Who chooses whom? syndication, skills and reputation[J]. Review of Financial Economics, 2007, 16(1): 5–28. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40