文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第12期 |

- 吕英, 王正斌

- Lü Ying, Wang Zhengbin

- 同性相吸还是同性相斥——中国上市公司女性高管任命性别溢出效应研究

- Same-sex attraction or same-sex repulsion: a study on the gender spillover effect of female directors on female senior managers in chinese listed companies

- 外国经济与管理, 2017, 39(12): 84-99

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(12): 84-99.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-31

2017第39卷第12期

2.兰州理工大学 经济管理学院,甘肃 兰州 730050

2.School of Economics and Management, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China

传统上,商业社会尤其是核心高管层被认为是男性的世界。根据世界劳工组织的数据显示,2010年全世界女性的劳动参与率约为52%,中国女性的劳动参与率更高达74%,然而,全球女性高管比例却仅为22%,中国内地企业女性高管略高于全球平均水平,但也仅为25%(致同会计师事务所《国际商业调查报告》,2015)。根据企业妇女领袖国际(CWDI)历年发布的《财富》全球200强公司中女性董事的研究报告显示,女性在董事会中所占席位由2004年的10.4%逐步上升到了2013年的15%,但所占比例仍然远不及男性董事的85%。伴随着女性越来越多的参与到商业社会,高管性别多元化受到了越来越多的关注,尤其是国际上频发的公司财务丑闻和席卷全球的金融危机引发了国际社会对高管团队性别结构的反思。

大量研究支持了女性参与高管团队的价值,研究显示,相比较男性,女性更具风险厌恶(Powell和Ansic,1997;Barber和Odean,2001)、不过度自信(Lundeberg等,1994;Bengtsson等,2005)、移情关怀(Willer等,2012)、强的社会导向(Kesner,1988;Wang和Coffey,1992)等内在特质。因此,女性高管有助于提升企业财务绩效(Carter等,2003;Catalyst,2004;Krishnan和Parsons,2008;Low等,2015;Perryman等,2016)、促进企业履行社会责任(Bear等,2010;Boulouta,2013)、企业参与慈善捐赠(Wang和Coffey,1992;Williams,2003;Jia和Zhang,2013)、提升企业声誉(Bernardi等,2006;Bear等,2010)、提高公司治理水平(Adams和Ferreira,2004,2009;Kramer等,2006;Nielsen和Huse,2010)等等。

那么,女性高管稀缺的原因是什么?大多数研究基于供给视角,从女性高管个体特征和家庭因素寻找答案。如女性在职业竞争中总是很害羞(Niederle和Vesterlund,2007),害怕承担高管工作的风险和责任(Niederle和Vesterlund,2007;Booth和Nolen,2009);生育小孩、照顾家庭等都会制约女性的职业发展(Booth等,2003;Bertran等,2010)。也有研究显示,女性遭遇“职业天花板”存在外部制度障碍,是由于需求视角的性别偏见所致(Singh和Vinnicombe,2004;Peterson和Philpot,2007;de Cabo等,2011),即由于目前的公司高管层和董事会大多由男性主导,可能出于歧视、性别呆板印象和传统上女性高管缺失的习惯,阻止女性进入男性主导的、富有权势的社交网络。那么,如果公司高管层存在女性高管,情况是否会有所不同?

在中国,男女平等是我国的基本国策,中国政府高度重视男女平等和妇女发展进程的推动。2011年7月30日国务院发布《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》在妇女参与决策和管理发展领域中明确提出实现“企业董事会、监事会成员及管理层中的女性比例逐步提高”的主要目标。与此同时,中国女性在全球商界强势崛起。2011年《财富》杂志评选出的全球最具影响力的50位商界女性有10位来自中国,占1/5强。鉴于此,本文以我国2003—2013年A股上市公司为研究样本,对女性董事对女性高管任命的影响进行了理论分析和实证检验,提供了中国上市公司高管层女性帮助女性的证据。

本文可能有以下几点贡献:第一,基于同性社交繁殖(homosocial reproduction)理论,探讨了我国上市公司女性高管任命的性别溢出效应,为国际上高管层女性帮助女性的相关研究提供了中国证据。第二,从需求视角为女性高管的缺失提供了经验证据,即由于目前上市公司已有女性董事比例偏低,导致“女性同性社交繁殖”作用发挥作用有限,女性高管比例难以提高,从而拓展了国内女性职业生涯发展障碍方面的研究。第三,基于社会认同理论和社会网络理论分析了女性董事影响女性高管任命的实现路径,实证检验了提名委员会在女性董事影响女性高管任命过程中的重要作用。第四,揭示了女性高管任命与行业特征的联系,为企业任用女性高管,充分发挥女性高管的性别优势提供了借鉴和建议。同时基于身份象征理论(Kanter,1977),验证了在中国“男主外,女主内”的传统文化背景下,身份象征因素对女性高管数量增加的阻碍作用。

二、理论基础与研究假设(一)理论基础

已有的关于女性高管性别溢出研究的文献主要以社会认同和社会网络理论为基础,将性别作为社会分类和社会关系的一个重要维度,认为性别溢出是由于同性社交繁殖(Kanter,1977)而产生的相互认同、相互庇护的现象。基于社会认同理论,个体通过社会分类(包括性别、种族、阶层、地位、职业、家庭等),对自己的群体产生认同,并产生内群体偏好和外群体歧视。个体通过实现或维持积极的社会认同来提高自尊,对内群体成员给予高的评价,同时阻碍外群体成员加入自己的组织(Tajfel和Turner,1986)。其中性别是社会分类的重要标准之一。Gutek和Morasch(1982)认为当性别比例倾斜,无论朝哪个方向,性别角色溢出就会发生。也就是说,公司领导喜爱雇用或升迁与自己性别相同的职工,这一现象被Kanter(1977)称作同性社交繁殖。由于传统的高管团队被认为是由男性主导的,更偏爱任命和他们一样性别、年龄、背景和经验的男性高管,女性高管的出现被认为是对老男孩社交网络的一种威胁(Oakley,2000),老男孩社交网络又叫“老男孩俱乐部”(old boy club),是西方国家企业中普遍存在的一种典型的董事会结构,为了维护男性化的文化标准和地位,网络成员将在正式结构中实现的竞争和权力优势转化为非正式系统内的朋友模式和联盟(Oakley,2000),从而形成一种延伸于组织内和组织间的男性社交系统,将权力弱的男性和所有女性排除在外(Solomon,1990;Oakley,2000),形成了高度同质化的董事会。因此,男性主导的公司文化是女性加入高管团队的重要障碍。社会认同理论解释了女性被排除在高管团队之外的原因(Singh和Vinnicombe,2004)。

社会网络理论认为社会网络是由某些个体间的社会关系构成的相对稳定的系统,即把“网络”视为是联结行动者(actor)的一系列社会联系(social ties)或社会关系(social relations),它们相对稳定的模式构成社会结构(Wellman,1988)。而个人在一种组织结构和社会网络中,利用自己特殊位置而获取利益的能力,即为社会资本。高管团队的社会资本是指高管团队成员所拥有的源于并嵌入关系网络中的各种实际或潜在资源的总和。不仅如此,高管团队网络内的精英还会相互庇护,以维持占统治地位的权力(Singh和Vinnicombe,2004),如一家公司的执行董事很有可能同时是社会网络内另一家公司的非执行董事。研究也发现由于受到老男孩社交网络和女性个人社交劣势的影响,社会资本和网络是女性获取董事席位的重要障碍因素(Burke,1997;Sheridan,2001;Sheridan和Milgate,2004)。社会网络和社会资本理论提供了女性进入高管团队受阻的另一重要理论视角。

(二)研究假设

1. 女性董事对女性高管的影响

根据以往研究,女性董事对女性高管的影响路径主要有两个:第一是提名路径。由于董事会的中心职责和使命是任命和监督高管层。基于社会认同理论,女性董事可能会对和自己同性别的女性高管产生认同,任命她们进入到高管层,建立同性社交网络,实现“同性社交繁殖”,形成“社交合力”,以便于在公司高层发出“女性的声音”。第二是示范推动路径。研究发现,当董事会中存在女性代表时,可能有助于树立女性角色模范的示范作用,克服社会性别呆板阻碍,推进公司在性别方面的平等进程,从而任命女性高管。根据以往的研究,这种性别溢出的影响结果主要体现在两个方面:(1)同性高管的薪酬水平;(2)同性高管的任命和晋升机会。大量研究提供了相关证据,Elkinawy和Stater(2011)研究了企业前五名执行官的基本年薪和总体补偿的性别差异,发现女性高管的薪资比男性高管低5%,在董事会更多由男性董事组成的公司,薪资的性别差异更大,而这些公司女性高管数量也更少,出现女性高管的可能性也越小。Perryman等(2016)研究也发现随着高管团队性别多元化的增加,女性和男性之间的薪酬差异在缩小。Bilimoria(2006)研究显示女性董事的数量和这些公司的女性基层管理者数量、女性高管数量(CEO、董事长、总裁、COO、执行副总裁等)、公司收入最高前5名高管中女性的数量均为正相关。Bell(2005)研究发现女性CEO、董事长领导的公司,女性高管数量更多,且薪酬水平高于男性CEO和董事长领导的公司。研究还发现,女性董事对女性高管任命的影响存在滞后性。Matsa和Miller(2011)以标准普尔1500强企业的女性董事和女性高管为样本,采用了当年、前一年、前两年、前三年女性董事的数据,研究发现前一年女性董事比例与当年女性高管比例存在积极的联系,但当年影响不显著。

基于以上分析,我们提出如下假设:

假设1:女性董事数量对女性高管数量存在正向影响,且这种影响存在滞后性。

2. 提名委员会的调节作用

提名委员会的职责在于对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。一般而言,董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议,在无充分理由或可靠证据的情况下,不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。研究发现在未设立提名委员会的公司,现有董事和高管的遴选机制往往是基于已经存在的董事会成员的个人推荐,通过个人社交网络来完成,而非依赖于客观的标准和规范化的遴选过程(Huse,1998)。由男性主导的董事会在选拔新的成员时,倾向于选拔与他们自身有相似特征的人(Doldor等,2012),而不太会挑选女性成员加入(Sheridan和Milgate,2003),这就形成了一种遴选机制的死循环——越是缺乏女性成员的董事会,越是不会任命女性高管。研究证实了提名委员会的设立有助于打破这一遴选机制的不良循环,从而维护董事和高管遴选的合法性、透明度和独立性(Vafeas,1999;Ruigrok等,2006;McKnight和Weir,2009)。因此,有提名委员会的企业,女性高管数量越多(Grosvold,2011;Nekhili和Gatfaoui,2013)。综上所述,当公司设立提名委员会时,董事和高管的遴选机制和过程会更加正式、公平和透明,董事会很难再维持其所谓的“内群体”和“外群体”偏见,在遴选程序上会更加“中性”,从而有利于更多有资质的女性获得高管候选人资格。

基于以上的分析,我们提出如下假设:

假设2:相对于未设立提名委员会的企业,女性董事数量对女性高管数量的正向影响在设立了提名委员会的企业更为显著。

3. 身份象征理论与行业的调节作用

研究显示女性高管数量与特定的产业类型存在联系(Amidu和Abor,2006;Brammer等,2007;Sealy等,2007;Joy,2009)。一方面,女性相比较男性更注重建立与顾客的人际关系(Cartwright和Gale,1995),更具市场导向(Palmer和Bejou,1995;Smith和Bejou,1995;Davis,2010),因此,为了更好地反映和满足顾客的需求,相比较生产导向性的行业,与最终消费者越接近的服务导向的行业,越有可能任命女性高管。另一方面,企业女性员工比例的增加会增加女性高管候选人的人才库(Harrigan,1981;de Cabo等,2011),因此,研究显示女性就业率高的行业,女性高管越多(Hillman等,2007;Grosvold,2011;Saeed等,2016)。那么在女性高管数量较多的行业,上市公司女性高管的同性社交繁殖效应是否仍然存在?为什么现实商业社会中女性高管数量的增长很缓慢?根据象征理论(Kanter,1977),由于女性长期处于“少数群体”的身份,企业中占主导地位的男性群体仅仅基于身份象征因素任命少量的女性董事装点门面,她们在企业高管层首先代表的不是独立的个体,而是女性这个群体。从这个意义来讲,女性高管的同性社交繁殖并不是呈“无限制螺旋循环上升”的,当行业中女性高管团队数量的增长到达一定比例,身份象征因素将会制约女性高管数量的增长,女性同性社交繁殖发挥的作用将会受到抑制。因此,本文提出如下假设:

假设3:相对于女性高管数量少的行业,女性董事数量对女性高管数量的正向影响在女性高管数量较多的行业受到抑制和减弱。

三、研究设计(一)数据来源及样本选择

本文以2003—2013年沪深两市全部A股上市公司为研究对象,参照研究惯例,按照以下原则对样本进行筛选:(1)剔除金融保险行业的上市公司;(2)剔除PT、ST和*ST等特殊交易状态的上市公司;(3)剔除当年上市公司;(4)剔除净资产小于0的公司;(5)剔除核心数据缺失公司。最终获得了15 253个(2003年954个、2004年464个、2005年614个、2006年836个、2007年1 212个、2008年1 317个、2009年1 442个、2010年1 776个、2011年2 080个、2012年2 266个、2013年2 292个)样本观测值,为了避免极端值可能带来的影响,本文对所有连续型变量进行了1%的Winsorize缩尾处理。其中企业性质数据来源于CCER数据库,其他所有数据均来源于CSMAR数据库。

(二)变量解释

1. 因变量。本文的因变量为女性高管,采用企业中女性高管的人数来度量。为了避免企业中既担任女性高管又担任女性董事的人数被重复计算,在计算女性高管时去除了所有兼任董事的高管,即女性高管数量包括女性高级管理人员和女性监事数量。

2. 自变量。本文的自变量为女性董事,采用董事会中女性董事的人数来度量。为了进一步考察主要是哪种类型的女性董事对女性高管任命产生影响,本文进一步将女性董事分为女性独立董事和女性非独立董事。

3. 控制变量。参考以往相关研究,本文控制了以下变量:公司特征变量(Asset、Age、Roa、Lev)、所有权特征变量(Top1、Soe)、公司治理特征变量(Fceo、Fchair、Board、Dual、Nom、Outdir)等变量。各变量的具体解释详见表1。

| 变量类型 | 变 量 | 变量名称 | 计算方法 |

| 因变量 | Fmana | 女性高管 | 企业中女性高管的数量 |

| 自变量 | Fdir | 女性董事 | 董事会中女性董事的数量 |

| Find | 女性独立董事 | 董事会中女性独立董事的数量 | |

| Fexe | 女性非独立董事 | 董事会中女性非独立董事的数量 | |

| 控制变量 | Fceo | 女性CEO | 企业中是否有女性CEO,有为1,否则为0 |

| Fchair

Asset |

女性董事长

企业规模 |

企业中是否有女性董事长,有为1,否则为0

企业年末总资产的对数 |

|

| Age | 企业上市年限 | 企业上市年限的对数 | |

| Board | 董事会规模 | 董事会董事总人数取对数 | |

| Roa | 企业资产收益率 | 净利润/总资产平均余额 | |

| Lev | 企业资产负债率 | 年度平均负债总额/年度平均资产总额 | |

| Top1 | 第一大股东持股比例 | 第一大股东持股数量/企业总股本 | |

| Soe | 企业性质 | 企业是否国有企业,是为1,否则为0 | |

| dual | 董事长总经理两职合一 | 董事长和总经理两职合一为1,否则为0 | |

| Nom | 提名委员会设立情况 | 董事会设立有提名委员会为1,否则为0 | |

| Outdir | 独立董事比例 | 独立董事人数/董事会人数 |

(三)模型构建

由于女性董事数量和女性高管数量存在较强的自相关性,容易受到前期数据的影响,因此,为了控制因变量的自相关性,在模型中加入因变量的滞后项为自变量。根据Glenet等(2001) 、Gschwandtner(2005)、Wintoki等(2012)的研究,动态模型中因变量的滞后项只需要滞后两期,就能满足信息的完整性。参考以上学者和张兆国等(2013)的做法,本文同样假设模型中的因变量滞后期为两期,以反映模型的动态性。因此,为了检验女性董事数量对女性高管数量的影响,本文构建以下动态模型:

| $\begin{split}Fman{a_{i,t}} = & {\alpha _0} + {\alpha _1}*Fdi{r_{i,t}} + {\alpha _2}*Fman{a_{i,t - 1}} + {\alpha _3}*Fman{a_{i,t - 2}} + {\alpha _4}*Fce{o_{i,t}} +\\& {\alpha _5}*Fchai{r_{i,t}} + {\alpha _6}*Asse{t_{i,t}} + {\alpha _7}*Ag{e_{i,t}} + {\alpha _8}*Boar{d_{i,t}}+{\alpha _9}*Ro{a_{i,t}} +\\&{\alpha _{10}}*Le{v_{i,t}} + {\alpha _{11}}*Top{l_{i,t}} + {\alpha _{12}}*So{e_{i,t}} + {\alpha _{13}}*dua{l_{i,t}} + {\alpha _{14}}*No{m_{i,t}}+ \\& {\alpha _{15}}*Outdi{r_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}}\end{split}$ | (1) |

为了检验不同类型女性董事对女性高管数量的影响,本文在模型(1)的基础上,将女性董事类型(Fdtype)区分为女性独立董事(Find)和女性非独立董事(Fexe),并构建如下模型:

| $\begin{split}Fman{a_{i,t}} =& {\alpha _0} + {\alpha _1}*Fdtyp{e_{i,t}} + {\alpha _2}*Fman{a_{i,t - 1}}+ {\alpha _3}*Fman{a_{i,t - 2}} + {\alpha _4}*Fce{o_{i,t}} + \\ & {\alpha _5}*Fchai{r_{i,t}}+ {\alpha _6}*Asse{t_{i,t}} + {\alpha _7}*Ag{e_{i,t}} + {\alpha _8}*Boar{d_{i,t}} + {\alpha _9}*Ro{a_{i,t}} + \\& {\alpha _{10}}*Le{v_{i,t}} + {\alpha _{11}}*Top{l_{i,t}}+ {\alpha _{12}}*So{e_{i,t}} + {\alpha _{13}}*dua{l_{i,t}} + {\alpha _{14}}*No{m_{i,t}}+\\& {\alpha _{15}}*Outdi{r_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}}\end{split}$ | (2) |

为了验证假设2,相对于未设立提名委员会的企业,女性董事数量对女性高管数量的正向影响在设立了提名委员会的企业更为显著,将样本观测值分为设立提名委员会样本和未设立提名委员会样本,分别对女性董事对女性高管的影响进行检验。

为了验证假设3,相对于女性高管数量较少的行业,女性董事数量对女性高管数量的正向影响在女性高管数量较多的行业受到抑制和减弱。按照上市公司行业分类指引(2012年证监会修订),将模型(1)分别放入分行业中进行分组回归。

四、实证分析(一)描述性统计

1. 总体数据的描述性统计

| 变量名称 | N | 平均值 | 标准差 | 中位数 | 最小值 | 最大值 |

| Fmana | 15 253 | 1.385 2 | 1.187 6 | 1 | 0 | 5 |

| Fdir | 15 253 | 1.029 7 | 0.996 7 | 1 | 0 | 4 |

| Find | 15 253 | 0.437 9 | 0.618 7 | 0 | 0 | 3 |

| Fexe | 15 253 | 0.591 7 | 0.761 8 | 0 | 0 | 4 |

| Fceo | 15 253 | 0.053 4 | 0.224 8 | 0 | 0 | 1 |

| Fchair | 15 253 | 0.045 0 | 0.207 3 | 0 | 0 | 1 |

| Asset | 15 253 | 21.686 4 | 1.186 5 | 21.519 4 | 19.464 2 | 25.404 1 |

| Age | 15 253 | 1.732 7 | 0.957 8 | 2.079 4 | 0 | 2.995 7 |

| Board | 15 253 | 2.193 1 | 0.203 0 | 2.197 2 | 1.609 4 | 2.708 1 |

| Roa | 15 253 | 0.047 6 | 0.060 4 | 0.041 1 | –0.162 1 | 0.235 2 |

| Lev | 15 253 | 0.453 3 | 0.209 4 | 0.464 3 | .044 6 | .893 6 |

| Top1 | 15 253 | 37.618 4 | 15.523 8 | 36.008 2 | 9.339 4 | 75.104 2 |

| Soe | 15 253 | 0.537 1 | 0.498 6 | 1 | 0 | 1 |

| dual | 15 253 | 0.197 4 | 0.398 1 | 0 | 0 | 1 |

| Nom | 15 253 | 0.472 8 | 0.499 3 | 0 | 0 | 1 |

| Outdir | 15 253 | 0.363 1 | 0.051 0 | 0.333 3 | 0.25 | 0.555 6 |

表2报告了变量的描述性统计结果。结果显示2003年到2013年中国上市公司女性高管和女性董事的平均值分别为1.385 2和1.029 7,标准差为1.187 6和0.996 7,说明企业任用女性高管和女性董事的数量都比较小,且企业之间差异很大,其中女性高管数量多于女性董事数量;女性CEO的平均值和标准差为0.053 4和0.224 8,说明我国仅有5.34%的上市公司任命女性CEO,且各企业差异不大;女性董事长的平均值和标准差分别为0.045 0和0.207 3,说明我国只有不到5%的上市公司任命女性董事长,且各企业差异不大。主要控制变量方面,总资产的标准差为1.186 5,差异比较大;董事会规模平均值为2.193 1,标准差为0.203 0;企业之间差别不大;资产收益率均值为0.047 6,最大值为0.235 2,最小值为–0.162 1,企业之间盈利能力差异较大;资产负债率均值为0.453 3,最大值为0.893 6,说明上市公司的资产负债率还是比较高的;第一大股东持股比例的均值为37.618 4,说明上市公司股权集中度比较高;两职合一均值为0.197 4,说明有近20%上市公司董事长和CEO两职合一;Soe均值为0.537 1,说明有超过一半的上市公司为国有控股企业;提名委员会均值为0.472 8,标准差为0.499 3,说明仅有不到一半的上市公司设立了提名委员会,且企业之间差异较大;独立董事比为0.363 1,标准差为0.051 0,说明上市公司独立董事比基本都达到了证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事占所有董事的比例是三分之一的要求,最大值为0.555 6,最小值为0.25,企业之间存在一定差异。

2. 主要考察变量的分年度描述性统计

|

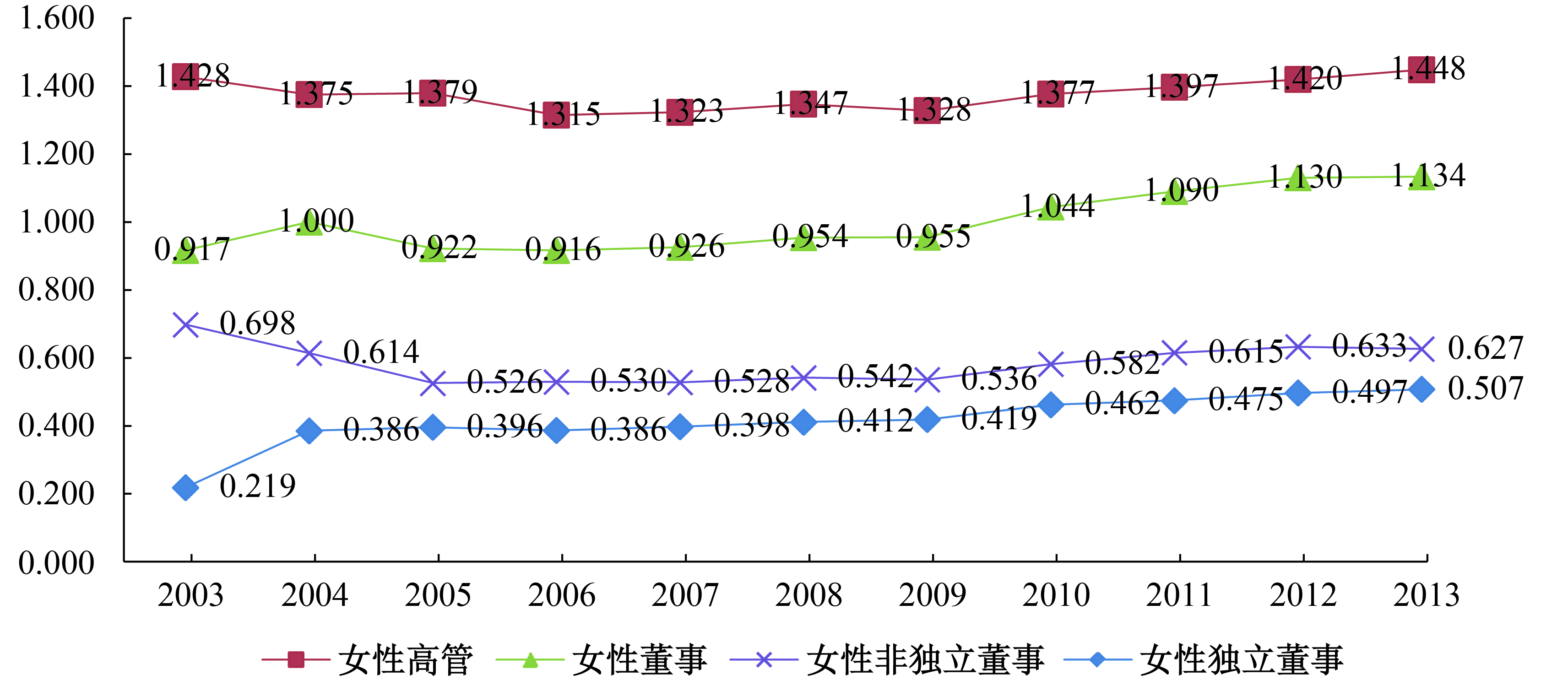

| 图 1 2003—2013年中国上市公司女性高管、女性董事平均数量 |

从分年度的变量描述性统计来看(见图1),中国上市公司女性高管平均数量高于女性董事的平均数量,但二者数量都非常小,11年来的均值分别为1.385 2和1.029 7,说明中国上市公司女性在高管团队中的数量非常小,女性独立董事和女性非独立董事11年来的均值分别为0.437 9和0.591 7。但从2009年开始女性高管、女性董事数量有明显稳定增加的趋势。

(二)相关性分析

本文分别考察了各变量间的Spearman相关系数和Pearson相关系数。女性高管与女性董事之间的Spearman和Pearson相关系数分别为0.117和0.130,且都在0.01的水平下显著。女性非独立董事与女性高管之间的Spearman和Pearson相关系数分别为0.132和0.148,高于女性独立董事与女性高管之间的相关系数(分别为0.023和0.027)。女性CEO与女性董事之间的Spearman和Pearson相关系数分别为0.214和0.230,都在0.01的水平下显著,高于女性CEO与女性高管之间相关系数(分别为0.046和0.057)。女性董事长与女性董事之间的Spearman和Pearson相关系数分别为0.198和0.206,都在0.01的水平下显著,高于女性董事长与女性高管之间相关系数(分别为0.057和0.064)。各变量的正负相关系数最大为0.435和–0.445,均小于0.5,不存在高度相关的变量,因此,把这些变量一同加入回归方程中,降低了模型多元回归时存在多重共线性的可能性。由于篇幅有限,此处略去相关分析的详细结果。

(三)回归分析

1. 女性董事影响女性高管的回归分析

为了检验女性董事对女性高管的影响,且考虑到影响可能存在的滞后效应,本文在模型(1)中分别以当期女性董事数量、滞后一期女性董事数量、滞后两期女性董事数量作为自变量进行回归分析。学者认为,对于存在因变量滞后项的动态模型,采用OLS方法回归可能会存在一定程度的偏倚和非一致问题,而采用系统GMM估计方法可以规避这一问题,从而得到模型的一致估计量(Wintokie等,2012;张兆国等,2013)。基于以上分析,由于本文中的动态模型(1)中存在因变量的滞后项,因此,本文使用系统GMM方法进行回归分析,同时也分别列出了这两种方法的回归结果,以便于进行比较。

| 因变量 | Fmana | |||||

| OLS | 系统GMM | OLS | 系统GMM | OLS | 系统GMM | |

| Fdir | 0.110*** (11.00) |

0.006

(0.60) |

||||

| Fdirt-1 | 0.109*** (9.49) |

0.018* (1.78) |

||||

| Fdirt-2 | 0.122*** (9.51) |

0.032*** (3.72) |

||||

| Fceo | 0.062

(1.43) |

–0.003

(–0.05) |

0.084* (1.72) |

–0.010

(–0.19) |

0.093* (1.67) |

–0.018

(–0.35) |

| Fchair | 0.123*** (2.65) |

0.024

(0.50) |

0.193*** (3.66) |

0.017

(0.35) |

0.240*** (4.08) |

0.009

(0.18) |

| Asset | –0.035*** (–3.32) |

–0.018** (–2.17) |

–0.049*** (–4.01) |

–0.017** (–2.07) |

–0.051*** (–3.84) |

–0.016* (–1.94) |

| Age | 0.034*** (2.74) |

0.009

(0.75) |

0.032** (2.17) |

0.009

(0.77) |

0.042** (2.07) |

0.010

(0.79) |

| Board | 0.077

(1.41) |

–0.015

(–0.29) |

0.042

(0.67) |

–0.021

(–0.40) |

0.054

(0.77) |

–0.029

(–0.54) |

| Roa | 0.896*** (4.93) |

0.666*** (4.32) |

1.352*** (6.26) |

0.666*** (4.32) |

1.437*** (6.07) |

0.666*** (4.32) |

| 因变量 | Fmana | |||||

| OLS | 系统GMM | OLS | 系统GMM | OLS | 系统GMM | |

| Lev | –0.037

(–0.60) |

0.034

(0.69) |

0.055

(0.77) |

0.035

(0.69) |

0.115*** (1.45) |

0.033

(0.66) |

| Top1 | –0.002** (–2.53) |

–0.001

(–0.91) |

–0.001* (–1.76) |

–0.001

(–0.86) |

–0.002* (–1.79) |

–0.000

(–0.80) |

| Soe | 0.040* (1.70) |

–0.005

(–0.23) |

0.040

(1.53) |

–0.003

(–0.17) |

0.024

(0.81) |

–0.001

(–0.07) |

| Dual | –0.038

(–1.55) |

–0.028

(–1.21) |

–0.028

(–0.99) |

–0.029

(–1.27) |

–0.014

(–0.44) |

–0.030

(–1.32) |

| Nom | 0.018

(0.93) |

–0.001

(–0.03) |

0.025

(1.17) |

–0.000

(–0.01) |

0.016

(0.65) |

–0.000

(–0.01) |

| Outdir | 0.528*** (2.61) |

0.149

(0.87) |

0.351

(1.53) |

0.152

(0.88) |

0.407

(1.61) |

0.158

(0.92) |

| 常数项 | 1.760*** (7.47) |

–14.230** (–2.24) |

2.072*** (7.61) |

–13.453** (–2.10) |

2.009*** (6.74) |

–13.120** (–2.06) |

| Fmanat-1 | 0.797*** (44.40) |

0.797*** (43.93) |

0.796*** (43.95) |

|||

| Fmanat-2 | 0.003

(0.16) |

0.003

(0.19) |

0.003

(0.18) |

|||

| R2 | 0.078 | 0.084 | 0.091 | |||

| F | 32.17*** | 232.85*** | 27.61*** | 219.74*** | 25.04*** | 227.39*** |

| Diff-IV | 0.712 | 0.843 | 0.803 | |||

| Diff-gmm | 0.738 | 0.727 | 0.726 | |||

| AR(1)P值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||

| AR(2)P值 | 0.737 | 0.728 | 0.786 | |||

| HansenP值 | 0.607 | 0.601 | 0.624 | |||

| N | 15 253 | 9 031 | 11 717 | 9 031 | 9 536 | 9 031 |

| 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为T值,以下同。 | ||||||

表3对模型(1)的回归结果进行了汇总。结果显示,基于OLS的方法,无论当期、滞后一期还是滞后二期女性董事对女性高管都存在显著的正向影响;在考虑了女性董事对女性高管的跨期影响,控制了女性高管的滞后项,采用系统GMM方法对模型进行回归之后,结果显示,当期女性董事对女性高管的正向影响不显著,滞后一期、滞后二期女性董事对女性高管存在显著的正向影响。这表明女性董事数量对女性高管数量存在显著正向影响,且存在明显的滞后效应,假设1得到验证。在控制变量方面,前一年女性高管数量对当期女性高管数量有非常显著的影响,但前两年女性高管数量和当期女性高管数量关系不显著。企业是否存在女性CEO和女性董事长对女性高管任命的影响均不显著。企业规模对女性高管存在显著的负向影响,规模越大的企业任命的女性高管数量越少。这一结论与已有的研究存在较大差异,研究显示,组织的合法性暗示规模越大的企业面对更多的压力去满足社会的期望(Meyer和Rowan,1977;DiMaggio和Powell,1985),因此企业规模越大,女性高管越多(Carter等,2003;Campbell和Mínguez-Vera,2008)。可能的原因是中国的上市公司规模大的往往是国有企业,而国有企业相比较非国有企业往往较少任用女性高管,其中的原因有两个:第一,非国有企业更面临大量资源限制和市场竞争的挑战,有更强烈的动机选贤任能,挖掘人才;而国有企业生存环境舒适,提拔任用机制僵化,缺乏透明性和公正性,传统男性为主导的高管层往往把女性排除出权力范围之外;第二,非国有企业尤其是家族企业,女性高管的任命与家族所有权密切相关(Ruigrok等,2007;Campbell和Minguez-Vera,2008;Saeed等,2016),因此,家族企业更易为女性打造进入高管层的“捷径”。玖龙纸业控股公司的董事长张茵和广东碧桂园的执行董事杨惠妍都属于这一情况。本模型结果也显示企业性质与女性高管任命存在负相关关系(但不显著)。资产收益率对女性高管存在显著正向影响,资产收益率越高的企业任命的女性高管数量越多。这和已有的研究是一致的,已有的研究显示企业绩效越好越有可能任命女性高管(Erhardt等,2003;Catalyst,2004;Smith等,2005)。其他控制变量对女性高管的影响不显著。

2. 不同类型女性董事影响女性高管的回归分析

在以上分析的基础上,进一步将女性董事类型分为女性独立董事(Find)和女性非独立董事(Fexe),采用系统GMM方法,以验证不同类型女性董事对女性高管产生的不同影响。结果如表4所示。

| 因变量 | 以Find为测试变量 | 以Fexe为测试变量 | ||||

| 系统GMM | 系统GMM | 系统GMM | 系统GMM | 系统GMM | 系统GMM | |

| Fdtype | 0.020

(1.51) |

–0.005

(–0.34) |

||||

| Fdtypet-1 | 0.005

(0.43) |

0.029* (1.91) |

||||

| Fdtypet-2 | 0.007

(0.61) |

0.052*** (4.20) |

||||

| Fceo | 0.001

(0.01) |

0.002

(0.04) |

0.002

(0.04) |

0.006

(0.12) |

–0.015

(–0.28) |

–0.028

(–0.53) |

| Fchair | 0.029

(0.61) |

0.029

(0.61) |

0.029

(0.61) |

0.031

(0.65) |

0.008

(0.17) |

–0.006

(–0.12) |

| Asset | –0.018** (–2.16) |

–0.019** (–2.21) |

–0.019** (–2.20) |

–0.019** (–2.25) |

–0.017** (–2.02) |

–0.016* (–1.86) |

| Age | 0.009

(0.70) |

0.009

(0.73) |

0.009

(0.73) |

0.009

(0.74) |

0.010

(0.80) |

0.010

(0.80) |

| Board | –0.017

(–0.32) |

–0.011

(–0.21) |

–0.011

(–0.21) |

–0.008

(–0.15) |

–0.022

(–0.41) |

–0.030

(–0.58) |

| Roa | 0.664*** (4.30) |

0.666*** (4.32) |

0.666*** (4.32) |

0.666*** (4.32) |

0.664*** (4.31) |

0.665*** (4.31) |

| Lev | 0.035

(0.71) |

0.036

(0.71) |

0.035

(0.70) |

0.035

(0.70) |

0.033

(0.65) |

0.031

(0.63) |

| Top1 | –0.001

(–0.90) |

–0.001

(–0.92) |

–0.001

(–0.92) |

–0.001

(–0.93) |

–0.000

(–0.89) |

–0.000

(–0.87) |

| Soe | –0.005

(–0.27) |

–0.006

(–0.29) |

–0.006

(–0.28) |

–0.007

(–0.33) |

–0.002

(–0.11) |

0.001

(0.04) |

| Dual | –0.028

(–1.21) |

–0.028

(–1.21) |

–0.028

(–1.21) |

–0.027

(–1.17) |

–0.029

(–1.28) |

–0.031

(–1.35) |

| Nom | –0.000

(–0.03) |

–0.000

(–0.01) |

–0.000

(–0.01) |

–0.000

(–0.03) |

0.000

(0.01) |

0.001

(0.05) |

| Outdir | 0.133

(0.78) |

0.148

(0.86) |

0.148

(0.86) |

0.142

(0.82) |

0.162

(0.94) |

0.176

(1.02) |

| 常数项 | –13.969** (–2.19) |

–14.494** (–2.26) |

–14.441** (–2.25) |

–14.83** (–2.33) |

–13.742** (–2.15) |

–14.012** (–2.20) |

| Fmanat-1 | 0.795 6*** (43.68) |

0.796*** (43.72) |

0.796*** (43.71) |

0.796*** (44.66) |

0.798*** (44.01) |

0.796*** (44.00) |

| Fmanat-2 | 0.002 5

(0.15) |

0.003

(0.16) |

0.003

(0.16) |

0.003

(0.19) |

0.003

(0.19) |

0.003

(0.20) |

| F | 218.62*** | 215.38*** | 215.57*** | 231.93*** | 221.06*** | 229.38*** |

| Diff-IV | 0.898 | 0.913 | 0.930 | 0.791 | 0.880 | 0.743 |

| Diff-gmm | 0.721 | 0.738 | 0.742 | 0.768 | 0.736 | 0.728 |

| AR(1)P值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AR(2)P值 | 0.727 | 0.735 | 0.736 | 0.739 | 0.715 | 0.793 |

| HansenP值 | 0.600 | 0.606 | 0.606 | 0.620 | 0.599 | 0.633 |

| N | 9 031 | 9 031 | 9 031 | 9 031 | 9 031 | 9 031 |

表4对模型(2)的回归结果进行了汇总。结果显示,女性董事对女性高管数量的影响,主要表现在女性非独立董事(内部董事)对女性高管的影响,且这种影响也存在明显的滞后效应,滞后一期和滞后二期对女性高管数量产生显著正向影响,当期影响不显著。女性独立董事(外部董事)对女性高管数量的影响无论当期、滞后一期和滞后二期都不显著。可能的原因是虽然独立董事的聘任是为了减少大股东和管理层代理问题,但由于我国一股独大和内部人控制问题,独立董事发挥的治理和监督作用有限,大量研究支持了“花瓶独董”的观点(胡勤勤和沈艺峰,2002;唐清泉等,2005)。而非独立董事(包括股东董事、执行董事、职工董事)由于直接参与实际的经营管理,掌握更多的内部信息(周泽将,2014),对公司的经营、管理和人事决策有更大的发言权和影响力,因而对高管中人员的构成产生重要影响。

3. 基于是否设立提名委员会分组的回归

为了更加深入了解女性董事对女性高管任命的影响机理,本文引入提名委员会,将样本观测值分为设立提名委员会样本和未设立提名委员会样本,对女性董事对女性高管的影响进行分组检验。结果如表5所示。

| 因变量 | 设立提名委员会组 | 未设立提名委员会组 | ||

| 系数 | T值 | 系数 | T值 | |

| Fdirt-2 | 0.037*** | 3.11 | 0.016 | 1.18 |

| Fceo | –0.051 | –0.84 | 0.028 | 0.34 |

| Fchair | –0.016 | –0.31 | –0.023 | –0.27 |

| Asset | –0.021* | –1.83 | –0.000 | –0.04 |

| Age | 0.010 | 0.59 | 0.003 | 0.17 |

| Board | 0.022 | 0.34 | –0.144 | –1.61 |

| Roa | 0.550*** | 2.66 | 0.622*** | 2.94 |

| Lev | 0.013 | 0.20 | 0.031 | 0.41 |

| Top1 | –0.000 | –0.18 | –0.001 | –1.36 |

| Soe | –0.004 | –0.16 | 0.025 | 0.77 |

| Dual | –0.016 | –0.53 | –0.023 | –0.68 |

| Outdir | 0.138 | 0.59 | 0.147 | 0.52 |

| 常数项 | –9.118 | –1.00 | –25.291*** | –2.78 |

| Fmanat-1 | 0.820*** | 34.87 | 0.768*** | 26.39 |

| Fmanat-2 | –0.007 | –0.26 | 0.022 | 1.00 |

| F | 168.89*** | 78.02*** | ||

| Diff-IV | 0.352 | 0.888 | ||

| Diff-gmm | 0.375 | 0.079 | ||

| AR(1)P值 | 0.000 | 0.000 | ||

| AR(2)P值 | 0.283 | 0.065 | ||

| HansenP值 | 0.446 | 0.448 | ||

| N | 5 114 | 3 917 | ||

表5的结果显示,在设立了提名委员会的组,女性董事数量对女性高管数量的影响在0.01的水平上显著为正(系数为0.037,T值为3.11);而在未设立提名委员会的组,女性董事数量对女性高管数量的影响不显著(系数为0.016,T值为1.18),该结果支持了假设2,即相对于没有设立提名委员会的企业,女性董事数量对女性高管数量的正向影响在设立了提名委员会的企业更为显著。女性董事对女性高管的影响通过提名委员会发挥作用。

4. 女性董事影响女性高管的行业差异分析

为了进一步验证行业特征对女性董事影响女性高管数量的影响,根据以往研究将行业分为服务业和非服务业①、女性就业率高的行业与女性就业率低的行业②,进行两样本均值t检验。结果如表6所示。

| 女性高管数量 | 样本数 | 最小值 | 最大值 | 均 值 | 标准差 | df | Sig.

(2-tailed) |

Mean Difference | |

| 按照是否面向消费者 | 服务业 | 3 932 | 0 | 5 | 1.709 8 | 1.320 6 | 15 251 | 0.000 0 | 0.437 3 |

| 非服务业 | 11 321 | 0 | 5 | 1.272 5 | 1.116 1 | ||||

| 按照女性就业率的高低 | 女性就业

率高行业 |

1 492 | 0 | 5 | 2.006 7 | 1.444 2 | 15 251 | 0.000 0 | 0.688 8 |

| 女性就业

率低行业 |

13 761 | 0 | 5 | 1.317 9 | 1.136 3 | ||||

由表6可以看出,女性高管数量在服务业和非服务业、女性就业率高行业和女性就业率低行业之间存在显著性差异(显著性为0.000 0),均差分别为0.437 3和0.688 8。第一,服务业的女性高管数量显著高于非服务业的女性高管数量。说明,相比较生产性等非服务业行业,与最终消费者越接近的服务行业更有可能任命女性高管和女性董事。第二,女性就业率高行业的女性高管数量显著高于女性就业率低行业的女性高管数量,且均差大于服务业和非服务业女性高管数量的差异。说明,相比较女性劳动参与率低的行业,女性劳动参与率高的行业更有可能提拔和任命女性高管,且相比较与消费者更接近的服务行业特征,女性劳动参与率的行业特征与女性高管任命的关系更密切。

为了进一步验证女性董事影响女性高管的行业差异,以滞后二期女性董事数据为自变量,采用系统GMM估计方法,将模型(1)分别在服务业和非服务业、女性就业率高行业和女性就业率低行业进行分组回归,结果如表7所示。

| 因变量 | Fmana | |||

| 服务业 | 非服务业 | 女性就业率高行业 | 女性就业率低行业 | |

| Fdirt-2 | 0.027

(1.46) |

0.029*** (3.03) |

0.035

(1.19) |

0.027*** (3.04) |

| Fceo | 0.078

(0.77) |

–0.040

(–0.63) |

–0.047

(–0.50) |

–0.020

(–0.34) |

| Fchair | 0.027

(0.33) |

–0.016

(–0.28) |

–0.146

(–1.39) |

0.026

(0.49) |

| Asset | –0.026

(–1.35) |

–0.016* (–1.73) |

–0.042

(–1.49) |

–0.015* (–1.68) |

| Age | –0.028

(–1.02) |

0.018

(1.31) |

0.034

(0.79) |

0.011

(0.86) |

| Board | 0.106

(0.98) |

–0.065

(–1.09) |

0.316* (1.84) |

–0.056

(–1.02) |

| Roa | 0.940** (2.33) |

0.639*** (3.94) |

1.277* (1.73) |

0.610*** (3.89) |

| Lev | 0.227* (1.86) |

–0.005

(–0.09) |

0.273** (1.97) |

–0.015

(–0.29) |

| Top1 | –0.001

(–0.97) |

–0.000

(–0.14) |

–0.001

(–0.52) |

–0.000

(–0.65) |

| Soe | 0.019

(0.40) |

–0.003

(–0.15) |

0.018

(0.34) |

0.000

(0.02) |

| Dual | 0.019

(0.35) |

–0.039

(–1.54) |

0.118

(1.07) |

–0.045* (–1.92) |

| Nom | 0.022

(0.63) |

–0.010

(–0.51) |

–0.031

(–0.62) |

–0.000

(–0.02) |

| Outdir | 0.454

(1.20) |

0.124

(0.65) |

0.385

(0.68) |

0.144

(0.81) |

| 常数项 | –22.113

(–1.43) |

–13.416* (–1.91) |

–6.354

(–0.26) |

–14.805** (–2.22) |

| Fmanat-1 | 0.799*** (22.68) |

0.802*** (35.75) |

0.773*** (16.57) |

0.806*** (42.17) |

| Fmanat-2 | 0.008

(0.26) |

0.000

(0.00) |

0.035

(1.31) |

–0.004

(–0.23) |

| F | 72.89*** | 111.39*** | 54.87*** | 157.70*** |

| Diff-IV | 0.170 | 0.662 | 0.604 | 0.179 |

| Diff-gmm | 0.134 | 0.844 | 0.461 | 0.445 |

| AR(1)P值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AR(2)P值 | 0.900 | 0.633 | 0.751 | 0.599 |

| HansenP值 | 0.420 | 0.437 | 0.451 | 0.410 |

| N | 2 358 | 6 673 | 927 | 8 104 |

由表7可以看出,女性董事对女性高管任命的性别溢出效应仅在非服务业和女性就业率低的行业(二者共同的特点是女性高管数量相对较少)是显著的,在服务业和女性就业率高的行业(二者共同的特点是女性高管数量相对较多)不显著。说明在中国特殊的经济文化情境下,女性高管的任命也受到了身份象征因素的影响,当行业中女性高管数量增加,女性董事对女性高管任命的性别溢出效应将会受到抑制。假设3得到验证。

(四)稳健性检验

为了检验以上研究结论的可靠性,本文采用以下两种方法进行稳健性测试。

1. 采用女性高管和女性董事的比例变量来度量女性高管数量和女性董事数量,重复上述表3、表5、表7的回归;采用女性高管比例变量度量女性高管数量,采用女性独立董事和非独立董事比例变量度量女性独立董事数量和非独立董事数量,重复表4的回归。结果显示,表3中,当期、滞后一期、滞后两期系数(T值)分别为0.006(0.42)、0.027(2.00)、0.035(2.90)。表4中,当期、滞后一期、滞后两期女性独立董事对女性高管影响都不显著,女性非独立董事的系数(T值)分别为0.000(0.00)、0.047、(2.38)、0.059、(3.46)。表5中设立提名委员会组系数(T值)为0.050、(3.09),未设立提名委员会组不显著。表7中非服务业和女性就业率低行业的系数(T值)分别为0.044(3.11)和0.033(2.51),服务业和女性就业率高的行业均不显著,所有研究结论与正文一致,进一步支持了假设1、假设2和假设3。控制变量上,表3中企业规模由负的一颗星显著变为负的三颗星显著;ROA由正的三颗星显著变为正的两颗星显著;企业性质由负的不显著变为负的显著。由于篇幅有限,此处略去详细结果。

2. 由于2008年全球金融风暴冲击中国,股市暴跌,导致2008年的上市公司财务数据呈现较大的异常,因此剔除2008年数据对表3、表4、表5、表7进行回归,结果显示研究结论保持不变。

五、结论、启示与研究局限本文基于社会认同理论和社会网络理论,选取2003—2013年沪深两市全部A股上市公司15 253个观测值为研究样本,运用系统GMM的方法,实证考察了女性董事对女性高管任命的影响。研究结果表明:(1)女性董事数量对女性高管数量存在显著的正向影响,且这种影响存在滞后性。(2)进一步区分女性董事的类型发现,女性非独立董事对女性高管数量产生显著的正向影响,而女性独立董事对女性高管数量影响不显著。(3)进一步研究发现女性董事对女性高管的影响通过提名委员会发挥作用,相对于没有设立提名委员会的企业,女性董事数量对女性高管数量的正向影响在设立了提名委员会的企业更为显著。(4)女性高管的任命与行业特征密切联系。服务行业和女性就业率高的行业,女性高管数量更多。但是,在中国“男主外,女主内”的传统文化背景下,由于身份象征因素的阻碍,中国上市公司女性董事影响女性高管的这种积极的性别溢出效应并不是呈“无限制螺旋循环上升”的,在女性高管数量较多的行业,这种性别溢出效应会受到抑制和减弱。

本文的结论对我国上市公司优化高管团队结构、完善公司治理有以下重要启示:(1)中国上市公司长期以来女性高管稀缺的原因可能有两个方面,第一是由于企业历史上女性董事的稀缺,女性董事对女性高管任命的性别溢出效应得不到发挥,从而形成男性主导企业高管层的“传统”。第二是由于中国社会长期形成的“男主外,女主内”传统观念的影响,女性在高管团队中的存在被视为一种“身份的象征”,女性高管比例提升困难。目前国际上主要通过自愿性标准和配额法两种外部干预方法提高现有女性董事在董事会的比例。已有研究表明,挪威等国家实行的女性董事配额制能够有效提升女性在企业高管团队中的比例(Grosvold等,2007;Grosvold和Brammer,2011;Wang和Kelan,2013)。这种配额立法是否也适合我国的特殊情境,是否可以为我国政府借鉴,本研究为我国政府行为和公司治理法律规制等提供了借鉴和思考。(2)培养更多女性典范。研究证实女性董事的提名和示范效应有助于女性高管数量的增加,尤其是具有重要“话语权”的女性非独立董事的性别溢出效应更为显著。女性精英通过扩大和增强女性同性社交网络是促进女性参与公司治理的有效途径之一。男士们有所谓的董事“兄弟帮”,在职或曾经担任过董事或高层管理职位的女性们也应该组织起来,如组建董事姐妹会、商界女性精英联盟等,增加交流、互动,从而发挥积极的性别溢出效应。(3)应该充分重视提名委员会在女性高管任命中的作用。提名委员会的设立有助于增强董事和高管遴选的合法性、公平性和独立性。尤其在女性董事影响女性高管的性别溢出中发挥重要作用,从而有利于更多有资质的女性获得高管候选人资格。(4)女性高管的任命应该充分考虑行业因素,结合女性异于男性的性别特质,充分发挥女性参与公司治理的优势,如女性在人际关系方面、社会导向和市场导向方面的能力,女性对女性的亲和力和在女性细分市场的优势等等。(5)上市公司在遴选高管时要警惕“身份象征”观念的阻碍,应以候选人的资质和实际能力为依据,而非“性别”等身份因素,从而优化上市公司董事会构成,提高公司治理水平。本文为从需求视角理解中国上市公司女性高管稀缺的问题提供了增量的经验证据,揭示了女性高管层的性别溢出效应,为我国推进妇女发展和男女平等方面相关政策的制定提供了新的思路和借鉴。

本研究也存在一定的局限性。首先,就性别溢出效应研究而言,本文仅研究了高管团队中女性董事对女性高管的影响,未来可以考虑进一步研究女性高管与女性董事对女性CEO和女性董事长任命的影响,女性员工参与率,女性基层、中层管理者对女性高管任命的影响等。其次,在研究方法上,未来研究可以考虑典型案例研究的方法对女性高管任命的性别溢出效应做进一步的分析和检验。

| [1] | 吕英, 王正斌, 安世民. 女性董事影响企业社会责任的理论基础和实证研究述评[J]. 外国经济与管理, 2014(8): 14–22, 32. |

| [2] | 张兆国, 靳小翠, 李庚秦. 企业社会责任与财务绩效之间交互跨期影响实证研究[J]. 会计研究, 2013(8): 32–39. |

| [3] | Adams R B, Ferreira D. Women in the boardroom and their impact on governance and performance[J]. Journal of Financial Economics, 2009, 94(2): 291–309. |

| [4] | Bell L A. Women-led firms and the gender gap in top executive jobs[R]. IZA Discussion Papers No.1689, 2005. |

| [5] | Bilimoria D. The relationship between women corporate directors and women corporate officers[J]. Journal of Managerial Issues, 2006, 18(1): 47–61. |

| [6] | Burke R J. Women on corporate boards of directors: A needed resource[J]. Journal of Business Ethics, 1997, 16(9): 909–915. |

| [7] | de Cabo R M, Gimeno R, Escot L. Disentangling discrimination on Spanish boards of directors[J]. Corporate Governance: An International Review, 2011, 19(1): 77–95. |

| [8] | Doldor E, Vinnicombe S, Gaughan M, et al. Gender diversity on boards: The appointment process and the role of executive search firms[R]. Equality and Human Rights Commission Research Report Paper No.85, 2012. |

| [9] | Elkinawy S, Stater M. Gender differences in executive compensation: Variation with board gender composition and time[J]. Journal of Economics and Business, 2011, 63(1): 23–45. |

| [10] | Grosvold J. Where are all the women? Institutional context and the prevalence of women on the corporate board of directors[J]. Business & Society, 2011, 50(3): 531–555. |

| [11] | Grosvold J, Brammer S. National institutional systems as antecedents of female board representation: An empirical study[J]. Corporate Governance: An International Review, 2011, 19(2): 116–135. |

| [12] | Hillman A J, Shropshire C, Cannella A A Jr. Organizational predictors of women on corporate boards[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(4): 941–952. |

| [13] | Kanter R M. Men and women of the corporation[M]. New York: Basic Books, 1977. |

| [14] | Matsa D A, Miller A R. Chipping away at the glass ceiling: Gender spillovers in corporate leadership[J]. American Economic Review, 2011, 101(3): 635–639. |

| [15] | Nekhili M, Gatfaoui H. Are demographic attributes and firm characteristics drivers of gender diversity? Investigating women’s positions on french boards of directors[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 118(2): 227–249. |

| [16] | Nielsen S, Huse M. The contribution of women on boards of directors: Going beyond the surface[J]. Corporate Governance: An International Review, 2010, 18(2): 136–148. |

| [17] | Oakley J G. Gender-based barriers to senior management positions: Understanding the scarcity of female CEOs[J]. Journal of Business Ethics, 2000, 27(4): 321–334. |

| [18] | Perryman A A, Fernando G D, Tripathy A. Do gender differences persist? An examination of gender diversity on firm performance, risk, and executive compensation[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(2): 579–586. |

| [19] | Sheridan A, Milgate G. " She says, he says”: Women’s and men’s views of the composition of boards[J]. Women in Management Review, 2003, 18(3): 147–154. |

| [20] | Saeed A, Belghitar Y, Yousaf A. Firm-level determinants of gender diversity in the boardrooms: Evidence from some emerging markets[J]. International Business Review, 2016, 25(5): 1076–1088. |

| [21] | Sheridan A, Milgate G. Accessing board positions: a comparison of female and male board members’ views[J]. Corporate Governance: An International Review, 2005, 13(6): 847–855. |

| [22] | Singh V, Vinnicombe S. Why so few women directors in top UK boardrooms? Evidence and theoretical explanations[J]. Corporate Governance: An International Review, 2004, 12(4): 479–488. |

| [23] | Vafeas N. The nature of board nominating committees and their role in corporate governance[J]. Journal of Business Finance & Accounting, 1999, 26(1-2): 199–225. |

| [24] | Wang M Z, Kelan E. The gender quota and female leadership: Effects of the Norwegian gender quota on board chairs and CEOs[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 117(3): 449–466. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39