文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第5期 |

- 顾慧莹, 王小妹, 姚铮

- Gu Huiying, Wang Xiaomei, Yao Zheng

- 管理者反收购策略研究评述和展望

- Review and outlook of anti-takeover devices research

- 外国经济与管理, 2017, 39(5): 115-128

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(5): 115-128.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-08-18

2017第39卷第5期

2.浙江大学 创新技术研究院,浙江 杭州 310058

2.Innovation Technology Research Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

上市公司收购指收购方为了获取更高的利润,实现产品销售渠道和市场扩张,通过收购上市公司股份获得该公司的控制权。因为收购后目标公司股权结构会发生根本性改变,并且收购方作为新的控股股东很可能直接改选目标公司董监事和高管团队,所以很多要约收购不受目标公司管理者欢迎(Pearce和Robinson,2004)。Cosh(2001)根据管理者第一次对要约收购的接受态度把上市公司收购分为善意收购和敌意收购,其中敌意收购对目标公司和整个社会经济都将产生影响,因此美国20世纪80年代的“敌意杠杆收购”潮遭到早期经济学者和法律学者的强烈反对(胡鸿高和赵丽梅,2001),他们认为敌意收购是一种以金融短期获利为首要目标来改组企业的做法,是敌意收购方谋求超额利益的手段,会对目标公司所在地的社会经济造成恶劣的影响。大多数发达国家如美国、英国和日本都经历过一次收购狂潮或者发生过较为重大的敌意收购事件,这些事件都促使上市公司采取多种反收购策略来保护自身公司整体的利益,从而,反收购策略成为企业赋予管理者保护公司整体权益、抵御敌意收购方的手段(Weston等,2003)。

与英美国家相比,我国的证券市场发展时间较短,且我国独特的大股东“一言堂”制度背景以及金字塔式股权结构使得敌意收购方收购公司股权变得困难,因此我国敌意收购案例并不多见。然而随着股权分置改革以及近期资本市场收购热潮的兴起,反收购也渐渐走进人们的视线,现阶段每年均会发生规模较大的敌意收购事件,例如新浪狙击盛大、广发狙击中信证券以及近期的“宝万之争”都使得投资者聚焦于反收购策略,然而较少的反收购案例造成投资者和公司管理者对反收购策略认识不足,以“宝万之争”为例,很多投资者对万科管理者实施反收购策略的合法性存在怀疑,因此有必要对反收购策略采用的动因、手段及其经济后果进行阐述。

那么,反收购策略产生的动机是什么?当所有权和经营权分离开始,委托人和代理人存在天然矛盾(信息不对称、目标不一致、风险偏好不一致),从而引发多种代理问题,例如管理者财务舞弊、权力腐败等,因此委托代理理论和公司治理理论均认为应该设计并实施监督管理机制,包括增加独立董事等内源监督机制和开放公司控制权市场等外源监督机制。而旨在击退潜在敌意收购方的反收购策略不仅使得公司控制权市场的监督失效,而且挑战了委托代理理论的“股东利益至上观”,引发更激烈的委托人和受托人之间的冲突,所以仅从委托代理理论的视角看,管理者是不应该被授权实施反收购策略的。然而实际上各国的法律大多倾向于保护反收购策略,因此仅仅以委托代理理论无法解释反收购行为是如何在欧美国家获得政策支持的,本文认为需要结合其他理论视角解释管理者实施反收购的动因。首先,委托代理理论假定受托人是完全自利的,而实际上管家理论认为管理者具备一定的利他主义精神,会为公司整体或者利益相关者服务;其次,委托代理理论的股东权益至上观忽略了管理者向企业投入的人力资本和社会资本所形成的资产专用性(Tirole,1994),当管理者人力资本和社会资本与企业绑定时,构成了管理者退出企业的障碍,管理者应被赋予实施反收购策略的权力以保护公司整体利益;最后,委托代理理论还忽略了社会性因素和制度因素对管理者行为的影响,当管理者同时具备自利和利他主义精神时,权力关系和制度环境决定了管理者最终实施反收购策略的合法性以及成功概率。综上所述,管理者实施反收购策略的动机是多样的,只有全面分析反收购动机以及实施后的经济后果,才能更清楚地了解管理者的行为意图和结果。本文试图对反收购策略进行较为全面系统的分析,并对现有研究不足加以评述,以期为后续研究提供借鉴。

二、 管理者使用反收购策略的动因反收购策略研究的核心焦点在于管理者和股东之间的冲突问题,这就离不开公司治理的核心理论:委托代理理论和管家理论。早期的委托代理研究的焦点是第一类代理问题,即股东与内部管理者的冲突和激励监督问题,20世纪末学者的研究重心从第一类代理问题转向第二类代理问题,即大股东与中小股东之间的冲突。不管是第一类代理问题还是第二类代理问题,都假设经理人或者控股股东是自利的,只从自身经济价值出发衡量利弊,从这个角度出发管理者为了保住自身职位会做出损害其他利益相关者权益的行为。另一个相对的理论来自20世纪90年代Donaldson(1990)提出的管家理论,该理论认为管理者或控股股东具有自律意识和利他主义精神,管理者是可信的,会为公司的整体发展考虑。早期的反收购策略以上述两个理论为基础分析管理者使用反收购策略的动因。

(一)以委托代理理论为基础的动因分析

1. 经营管理者“壕沟效应”。反收购策略使用的一个主要原因是基于委托代理理论中的管理壕沟假设。委托代理理论认为,当股东和管理者之间存在代理问题时,除了设计有效的薪酬激励机制以及建立较为完善的治理监督机制外,资本市场并购压力也促使企业管理者履行受托责任,被迫努力表现自己、竞争职位,这种市场并购压力被称为公司控制权市场监督。Haan和Riyanto(2006)指出,公司控制权市场能够很好地解决委托代理问题,并成为最有效的监督手段,并且控制权市场的代理成本比诸如企业内部股东监督、董事监督以及管理者相互监督等的代理成本都要低,应是股东首选的监督方案。然而控制权市场会增加管理者与股东之间的冲突,所以当第一类代理问题较为严重时,管理者为了保住他们的职位、薪酬、公司权力地位、社会声誉以及工作满意度(Easterbrook等,1991),会不惜以牺牲股东利益为代价汲取个人利益,该理论假设管理者使用反收购策略后轻易不会再受到收购威胁,因此管理者不再努力工作,并投资于风险较小利润较低的项目,公司长期业绩表现不佳,目标公司股东收益下降。很多研究都显示反收购策略的实施与企业日后经营绩效、公司治理质量都呈现显著负相关关系(Giroud和Mueller,2011),与高管控制权的增加呈现正相关关系,甚至“管理者壕沟”保护程度与管理者日后薪酬正相关(Souther,2016)。

2. 控股股东“壕沟效应”。当第二类代理问题更为严重时,即当控股股东与中小股东之间的利益冲突和代理问题更严重时,控股股东为了保护其对公司内部的控制权地位并持续侵害中小股东利益,也会更倾向于采取反收购策略。Cuervo(2002)认为当公司股权较为集中时,使用反收购条款不仅是为了保护管理者的职位,而且是为了保护控股股东的控制权以防止新股东控制公司、改变公司原有战略决策(Adams和Ferreira,2008)。控股股东的权力地位使得其可以采取更有效的反收购方案狙击敌意收购方。然而,控股股东作为目标公司大股东,首先考虑的是公司股价,因此控股股东会权衡采取反收购策略的收益成本。如果反收购策略降低敌意收购行为所获得的收益大于反收购策略造成的股票价值下降的成本,控股股东会采取反收购策略;反之,控股股东可能会放弃较为激进的反收购方案。同时,控股股东现金流权越高,且反收购策略造成的公司股价下跌使得控股股东损失越大,则控股股东越不愿意使用反收购防御策略(Martín等,2009)。Ruiz-Mallorquí和Santana-Martín(2009)进一步区分控股股东的性质,发现不同利益集团的控股股东、银行控股股东和基金控股股东对反收购条款的态度不尽相同。

(二)以管家理论为基础的动因分析

1. 市场稳定说。敌意收购后目标公司股权结构会发生根本性改变,敌意收购方作为新控股股东很可能大肆清洗原董事会成员和管理者,改变目标公司战略目标和经营理念,造成目标公司内部冲突加剧、动荡不断,一个公司的敌意收购事件甚至对该公司所处行业、整个资本市场稳定都会产生一定负面影响。例如Servaes和Tamayo(2014)认为,敌意收购威胁具有行业溢出效应,他们发现当一个企业被强制敌意收购后,该行业其他企业也很可能加强反收购策略,例如增加负债等。同时,敌意收购威胁也会损害其他利益相关者权益,因此,银行等金融机构反而会提高没有实施反收购策略公司的借款利率以降低敌意收购对债权人利益的影响(Chava等,2009)。总体来看,敌意收购给社会经济整体造成的不利影响远超短期内给公司带来的收益,所以各国的法律一般都不会反对管理者采取适当的反收购手段和行为。目标公司管理者为了公司长期发展和所有利益相关者考虑,会采取一定的反收购策略,这些反收购策略成为潜在机会主义收购方的收购障碍,目标公司稳定性大大增加。

2. 股东利益说。管家理论假设管理者会把努力工作视为自身的目标和信仰,坚持以满足股东利益最大化为目标,履行好“管家”责任。因此,一方面稳定的管理者团队会创建一个整体和谐的企业内部环境,降低外部冲击和环境不确定性对企业内部造成的动荡;另一方面该理论还认为反收购策略的目标是抵御敌意收购方机会主义出价,提升目标公司在被收购时的谈判地位,通过给敌意收购方设置障碍提升敌意收购方对目标公司的收购价格,使得原有股东在转卖股票时获得更高的收益利得。

3. 企业承诺说。还有研究认为,在章程中加入反收购条款将降低管理者短视效应(Stein,1988),增加企业经营管理者对企业长期经营稳定性的承诺作用。Johnson等(2015)认为反收购条款具有传递公司管理者对企业长期业务稳定性承诺的信号作用,并且增加了敌意收购方变更企业经营模式的成本,他们通过实证检验发现,当IPO企业具有长期稳定的商业关系时更可能在章程中加入反收购条款。Chemmanur和Jiao(2012)认为反收购条款可以更好地保护企业中较有价值的项目。Shleifer和Summers(1988)也认为,反收购条款起到信号传递作用,代表管理者对其实施商业战略的可靠性和长期稳定性的承诺,这些商业战略不会轻易因为存在敌意收购方而发生改变,因此反收购条款的采用能够提升企业长期价值。

(三)管理者资产专用性理论

反收购策略也被认为是管理者投入人力资本和社会资本后给予管理者薪酬的补偿,管理者个人技能和经验构成人力资本,关系网络、规范、信任构成社会资本,当管理者能够合法运用反收购防御措施时,能够避免企业因为失去管理者而遭受损失。管理者资产专用性理论认为,当管理者的人力资本和社会资本与企业一致时,管理者比股东的资产专用性更强,管理者应被授予更多控制权。此时,过度的公司控制权市场监督会导致管理者控制权丧失并降低其对企业的资本投入,反过来损害股东的利益(Chakraborty和Arnott,2000;Aghion和Tirole,1997)。因此企业应该降低控制权市场的过度威胁,鼓励适当监督以促使管理者更多资本的投入,关注企业长期发展并与企业共同成长。例如,Humphery-Jenner(2013)发现,在章程中加入反收购条款是在保障管理者职位和权力的同时激励管理者增加自身投入和对长期项目的投资。Chintrakarn等(2013)也将反收购条款看作是一种公司治理机制,在保护管理者职位和地位的同时能够激励管理者更好地为公司服务。

综上所述,仅以单个理论很难解释管理者使用反收购策略的动因,因而,公司治理理论中占据主导地位的委托代理理论并没有完全获得早期法律学者的认同,他们更倾向于管家理论提出的最大化公司整体价值的目标,并且管家理论强调股东与管理者之间的冲突问题可以通过双方互动沟通解决,而不仅仅依靠经济手段。Erahtina(2014)就从一个动态视角发现管理者和股东的沟通程度和反收购策略实施及成功率正相关。同时,委托代理理论忽略了管理者人力资本和社会资本的投入,在所有权安排上假定股东投入的物力资本最具有专用性,因此股东应该是企业经营风险的最终承担者,这其实忽略了管理者的社会价值,对于很多为公司工作多年的管理者来说,他们的身份和权威以及社会资本已经难以与公司分割开来,他们才是企业经营风险真正的承担者,从最小化交易成本和套牢风险的角度,管理者应被赋予反收购策略的权力,并通过各种激励措施加强其对公司的投入。

三、 影响反收购策略的情境因素委托代理理论和管家理论的缺陷在于假定管理者是理性的和孤立的,均没有考虑到社会因素和制度因素对管理者行为的影响。因此,行为学派首先从股东和管理者关系的动态视角扩展了委托代理理论,认为管理者与股东之间的冲突关系受到他们自身权力大小和社会关系因素的影响,强调管理者与监督者之间的社会互动关系。股东拥有的权力基础(资本所有权)与管理者构筑的权力基础(特有的专业知识和社会威望)(Pratt和Zeckhauser,1985),在双方遭遇巨大利益冲突时会影响双方一系列后续行为,因此,管理者与股东的权力结构差异也会影响管理者的反收购策略的使用。而如果股东放弃监督权,与管理者关系过于密切,也将增加管理者权力。因此,当管理者被赋予过多权力而缺少相应监督时,反收购策略可能沦为管理者谋取私利的保护手段(Ryngaert和Scholten,2010)。

其次,近期新制度理论学者认为,管理者行为受到制度环境的影响,管理者必须服从于制度规则和社会认知以获取合法性,这使得管理者不得不在规范化的公司治理结构下实施反收购策略(Fiss和Zajzc,2004),管理者滥用反收购策略的可能性将会降低。也有学者提出,管理者行为不仅受到法律法规的影响,也受到社会文化因素以及其他组织行为的影响。

(一)以管理者权力为基础的分析

权力是能够控制或影响他人的能力。Emerson(1962)认为权力包含关系、情境属性,即权力是一种社会关系属性,依赖于与他人的关系而实现影响力。Aoki(2001)认为公司治理结构与公司最具影响力成员的权力和责任相关,而目前的研究中往往忽视了能够控制反收购策略建立过程的权力的重要性(Lawrren,2008),控制权争夺在本质上就是权力的争夺。这种观点以权力相对大小判断管理者、股东和董事会制定和实施反收购策略的能力基础。

管理者完全有动机和能力影响公司的战略决策并设计对自己有利的治理方案,因此,权力较高的管理者能够对董事会和股东大会增加反收购条款施加影响,这些管理者还能获得更高的薪酬和金色降落伞计划。特别是在20世纪以美国为首的欧美国家中,所有权与经营权相分离,管理者得以支配所有者投入的资源,管理者的权力一直都在增加,80年代后随着美国敌意收购浪潮的威胁增加,管理者成功利用自身权力和影响力引入了很多降低敌意收购的策略。且美国以特拉华州为代表的州立法通过了一系列隐形支持反收购策略的法案,这些法案都增加了管理者行使反收购策略的权力,使得管理者可以牢牢控制董事会,占据制定反收购策略和设计公司章程的优势地位。还有研究显示,当管理者与监督者关系过于密切,监督者独立性大大降低,这将增加管理者的相对权力。因此,管理者可以通过公司间董事联结、CEO与董事长两职合一、建立同盟、增加管理者任期等方式获得相应权力,保护自身地位(Westphal和Zajac,1995)。

管理者的相对权力增加还与股东的相对权力下降相关,股东的权力来自于其投资的金融资本,因此当目标公司股权较为分散时,股东权力也被分散,中小股东只有通过集体行动才能增加权力,因此早期管理者权力一直较高。进入21世纪以后,随着美国大型机构投资者以及财务分析师数量以及持股比例的增加,股东的权力才逐渐上升,管理者权力逐渐受到限制。Appel等(2016)的实证研究发现,消极的机构投资者作为美国资本市场的主要投资者,能够通过他们较高的股权对公司施加影响,显著降低“毒丸计划”的使用以及股东要求召开临时股东大会的限制,增加公司的长期绩效。Ruiz-Mallorquí和Santana-Martín(2009)检验了德国所有权结构与反收购策略之间的关系后发现,随着银行大股东股权比例增加,反收购策略使用的可能性呈现先降后升的趋势,即当大股东股权较低时大股东的权力增加降低了管理者使用反收购策略的能力,而当大股东股权比例较高时,大股东自身的“壕沟效应”增加。

管理者权力还受到公司治理机制的制约。在比较完善的公司治理结构下,管理者的行为受到董事会和监事会的监督,这都会显著降低管理者自主决策权。Jenkinson和Ljungqvist(2001)指出,德国的治理机制是以监事会为中心的决策体制,因此德国采用反收购策略的行为都会受到公司监事会监督约束,因此,德国公司很少使用反收购策略。Guo等(2008)的研究结果显示,当上市公司独立董事比例较高时,管理者会降低公司使用反收购条款的可能性,减少高管和董事保护条款,并认为公司内源和外源治理机制之间存在互补关系。

管理者权力的支持者认为,管理者权力与股东权力的结构差异是管理者使用反收购策略的重要影响因素,只有当管理者拥有制定和设计反收购策略的权力时,目标公司会设计较为激进且多层次的反收购策略,而当目标公司股权控制较强或者当目标公司具备有效的治理机制时,管理者权力会受到制约,这将降低管理者使用反收购策略的能力。

(二)以制度环境为基础的反收购策略

制度环境能够通过框架和规范体系制约管理者的行为,Dimaggio和Powell(1983)给出了较为权威的制度定义:制度描绘了流行的、被高度接受认可的、标准化的社会习惯和规则,这些习惯和规则能够限制或解放人们的行为。制度因素会规范管理者的经济行为,遵守规范以及社会信仰对管理者获得合法性是非常重要的。本文认为反收购相关制度来源于国家法律对反收购立法的正式制度,以及主要利益相关者对反收购策略的认知的非正式制度。

1. 正式制度。不同的国家法律对反收购策略的支持力度显著不同,影响国家立法的制度根源分为大陆法和普通法两大法系(La Porta和Vishny,1998)。以英美国家为代表的普通法中,判例法的派生诉讼为少数股东的权利保障提供了有效的救济方法,因此在普通法中,对中小股东保护力度更强,同时公司治理质量普遍较高,立法倾向于认为管理者进行反收购策略是为了履行管家职责,较为支持管理者的反收购策略。以美国为例,20世纪80年代的敌意收购浪潮使得美国公司法率先赋予目标公司管理者以利益相关者为优先考虑对象的假定,从立法上确认了目标公司管理者具有反收购条款设定的决定权。该立法假设管理者能够平衡利益相关者的权益并做出公平合理的决策,反收购条款的采用能有力打击收购方在获取公司控制权后改变公司战略掠夺公司资产的行为,这使得管理者使用反收购策略具备合法性,并且是管理者保护自身职位的主要方式之一(Ryngaert和Scholten,2010),企业价值从而得到提升(Daines,1999)。Heron和Lie(2015)认为特拉华州判例是现阶段美国界定反收购策略的合理性的标杆。

大陆法系国家以成文法为主要形式,固化的成文法导致较多的案件因找不到法律依据而不予受理,中小投资者权益因而无法得到有效的法律保护。同时大陆法系下的上市公司大多股权结构较为集中,控股股东权力较强,管理者实施反收购策略并不一定能获得控股股东的支持。因此,Schauten等(2013)发现,反收购策略在普通法系国家中更能发挥积极的作用,而在大陆法系国家中没有显著作用,这就是法律环境对管理者行为影响的实证检验结果。

法律制度对反收购策略的影响很重要,不仅表现在不同国家或地区之间的反收购策略使用差异方面,新法规的颁布也将直接影响管理者使用或者放弃使用反收购策略,例如Ryngaert和Scholten(2010)发现,当增强对使用反收购策略管理者的法律保护后,目标公司更倾向于使用防御型反收购策略,而减少使用对抗型措施。Garvey和Hanka(1999)以美国上市公司为样本的实证研究结果显示,当支持反收购策略的法律颁布后,该州目标公司将降低采用负债作为反收购策略,其他州目标公司采用负债作为反收购策略的可能性将增加。

此外,立法保护强度对敌意收购的成功率也有一定的影响(Subramanian,2004),当制度环境使得反收购行为合法性的认知增加,反收购策略更可能击退敌意收购方。因此法律制度环境不仅影响目标公司反收购策略的选择和制定,而且影响反收购策略对收购结果的效应。

2. 非正式制度。Westphal和Zajac(1994)提出,以股东利益至上为基础的委托代理理论已成为欧美国家财务领域中的制度范式,以至于尽管管理者可能拥有企业内部社会资本和权威,但天生缺乏法律制度对其职位的保护,合法性易受到政府监管、社会舆论和利益相关者需求的影响。当管理者使用反收购策略时,该行为本身与股东目标相违背,特别是当收购方已经持有较高股权成为大股东时,管理者与股东的冲突加剧。这时如果其他利益相关者也支持股东,管理者进行反收购策略很可能失败,所以利益相关者和其他投资者对反收购策略的合法性认知将会影响管理者采取反收购策略的决心和方式。

基于反收购策略对股东利益的损害,学界近来普遍把反收购策略作为衡量公司治理质量的负面指标之一(Bauwhede,2009),这使得反收购策略普遍不受股东欢迎。自美国安然事件丑闻之后,尽管法律没有强制性要求,大部分上市公司还是逐渐取消了反收购策略;公司治理质量越高,取消反收购策略速率越快(Guo等,2008),这种做法也得到了其他利益相关者的支持。Thomas和cotter(2007)认为,来自利益相关者的压力会迫使管理者趋于服从,降低管理者使用反收购策略的可能性。其他非正式制度压力还来自于市场竞争和标杆公司治理模式的影响,例如Wójcik(2006)发现,随着欧盟的成立,欧盟成员国的上市公司都把英国公司的治理模式作为标杆,逐步降低了使用反收购策略的频率。显然,财务丑闻以及来自于其他公司规范的压力使得另一部分公司管理者也放弃反收购策略以获得更好的管理者形象。

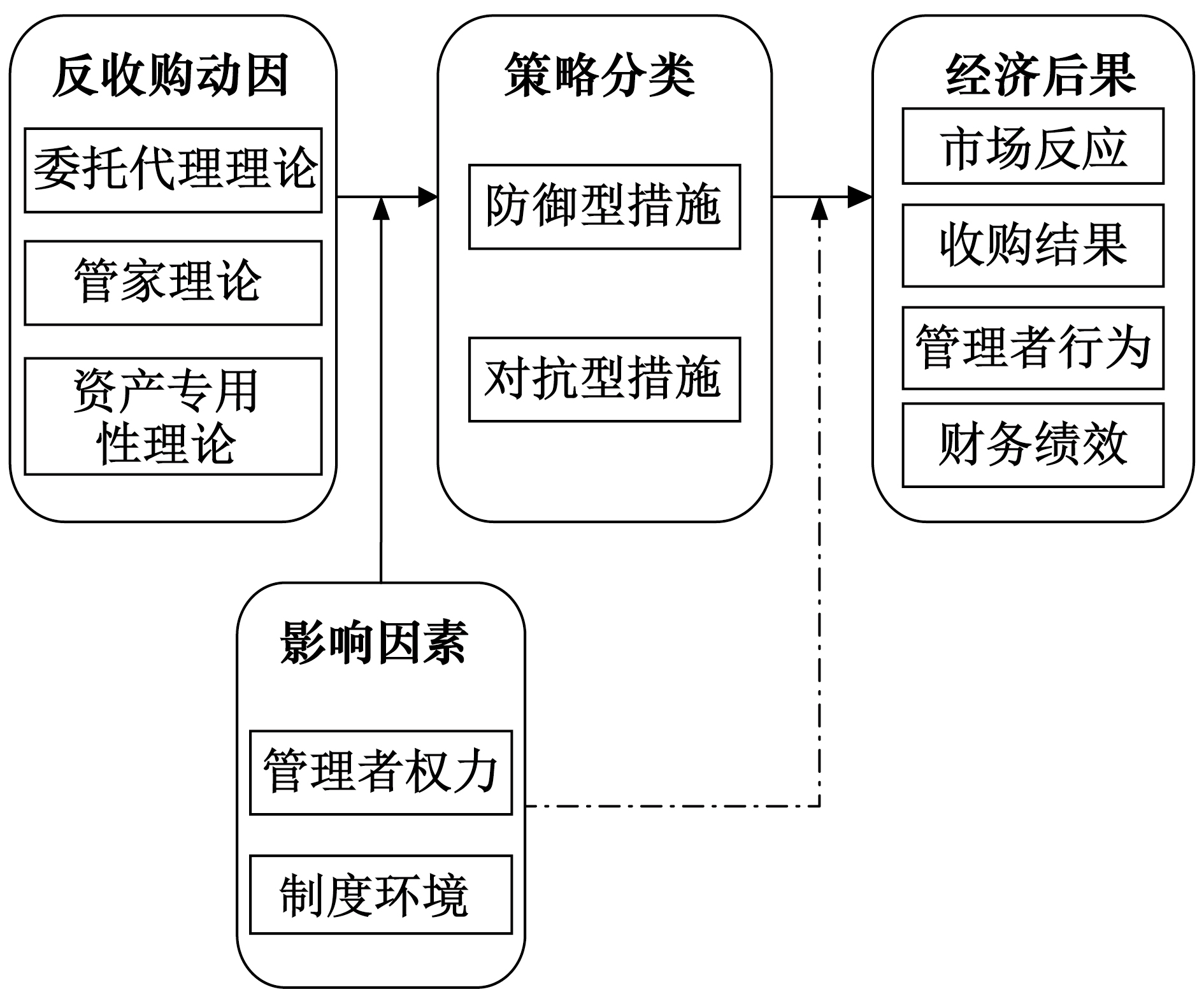

管理者相对权力和制度环境理论均强调管理者的行为受到社会关系、制度的影响,因此必须把管理者嵌入到特定的社会环境或社会结构中。尽管管理者相对权力和制度环境并非管理者实施反收购策略的直接动因,但它们将影响管理者实施反收购策略的能力和机会,所以被认为是一种情境变量。Kadyrzhanova(2010)认为,尽管管理者具有“壕沟保护”动机,然而该种动机受到管理者权力大小与制度环境的制约,使得管理者使用反收购策略的能力受到多种因素的干预,以往的实证研究并未得出一致的结论。结合反收购策略使用动因、影响因素和经济后果,本文提出一个反收购策略的整体研究框架,如 图1所示。

|

| 图 1 反收购策略研究框架 |

(一)反收购策略的类型

从管家理论出发,反收购策略被认为是公司保护利益相关者的指标之一,而从委托代理理论出发,反收购策略则被认为是公司治理的一个负面指标,反映了管理者权力强度或管理者“壕沟效应”的保护程度,因此,对反收购策略的分类和测量非常重要。根据反收购策略对收购结果的影响程度,Coates(2000)、Sokolyk(2011)把反收购方式分为强作用的反收购方式和弱作用的反收购方式,认为“毒丸计划”和分期分级董事会属于强作用的反收购方式,“金色降落伞计划”、绝大多数条款和其他使用频率较低的反收购条款是弱作用的反收购方式。Ryngaert和Scholten(2010)、倪新防和吕洪涵(1997)等则根据反收购的设置方式把反收购策略分为防御型措施和对抗型措施,防御型措施是目标公司在事前设置障碍来阻止潜在敌意收购方,特别在公司章程中设置反收购条款,常用的条款包括“毒丸计划”、分期分级董事会、公司规章修改限制、绝大多数条款以及“金色降落伞计划”,较少采用的反收购条款包括发行空白支票型优先股、反绿色敲诈条款、公平价格条款等。较多文献通过总结反收购条款条目的内容数量创建反收购条款强度指标进行实证测量,其中引用较为频繁的指标包括Field和Karpoff(2002)创建的FK指标(包含10条反收购条款),Gompers等(2003)创建的G指标(包含24条反收购条款),Bebchuk等(2009)创建的E指标(包含6条反收购条款)。对抗型措施一般指目标公司在实际遭到敌意收购时才会采取的事后抵御方式,主要包括“白衣骑士”、股票回购、增加负债。

在两种反收购方式选择问题上,同时受到正式制度和非正式制度的影响,英美等以股权分散为主的上市公司偏向于使用防御型反收购策略,主要是因为法律隐形支持这些防御型反收购策略,且“毒丸计划”等反收购策略是欧美上市公司长期采用的反收购策略,合法性较高。而股权较为集中的上市公司在遭遇敌意收购时,优先选取对抗型反收购策略,例如采用“白衣骑士”等反收购策略。“白衣骑士”是一种较为缓和的反收购方式,在中国等关系型社会中,当管理者社会关系网络良好,会优先选择与其他友好的大股东结盟,较容易获得其他利益相关者的支持(Cai,2012),并更可能最终成功防御收购方的收购。

(二)反收购策略的经济后果

目标公司采取反收购策略后可能影响投资者行为、收购结果、管理者行为以及最终的企业财务绩效。其中,市场反应反映了投资者对管理者进行反收购行为的认可程度,然而因为投资者对管理者进行反收购策略动因的认知差异,众多实证研究结果显示投资者对反收购策略的反应结果是不一致的。收购结果显示了反收购策略的直接结果,表现之一是吓退潜在敌意收购方(如果收购成本过于高昂,或者预期收购失败,收购方很可能放弃可能存在的收购计划),二是导致收购最终失败,三是在收购方谈判时占据优势地位迫使收购方提高收购价格使得目标公司原股东获得更多的转让利得,然而现阶段很少有研究对上述几种结果进行区分(Goktan和Kieschnick,2012),造成了研究结果的不一致。反收购策略是否成为管理者谋取私利的手段则需要观察管理者行为以及企业长短期财务绩效,这些指标反映了管理者工作努力程度或壕沟保护程度。本文在Straska和Waller(2014)侧重反收购条款与企业价值关系的研究基础上,更加偏重反收购策略对收购结果、管理者行为以及长短期财务绩效的影响分析,以及对抗型反收购策略的分析。本文定义并分析主要反收购策略对经济结果的影响(参见 表1)。

| 反收购策略 | 相关性 | 收购结果 | 财务绩效 | 市场反应 | 管理者行为 | ||||

| 收购发生

可能性 |

收购成功

可能性 |

收购溢价 | 短期财务

绩效 |

长期财务

绩效 |

短期市场

反应 |

长期市场反应和企业价值代表文献 | 投资行为 | ||

| 毒丸计划 | 负相关 | Comment

和Schwert (1995) |

Ryngaert

(1988) |

Schepker等(2016) | Bebchuk等(2009) | ||||

| 不显著 | Goktan和Kieschnick(2012) | Heron和Lie(2015) | Ertugrul

(2015) |

Hebb和Maclean

(2006) |

Brickley等(1994) | Danielson

和Karpoff (2006) |

|||

| 正相关 | Heron和

Lie(2015); Danielson 和Karpoff (2006) |

Danielson

和Karpoff (2006) |

Ryngaet

(1988); Danielson 和Karpoff (2006) |

Caton和

Goh(2011) |

Harris和

Madura (2010) |

||||

| 分期分级董事会 | 负相关 | Sokolyk

(2011); Bates等(2008) |

Bebchuk等(2002) | Chintrakarn

等(2013); Bebchuk 和Cohen (2005) |

Chintrakarn

等(2013); Chaudhuri 和Seo (2010) |

Guo等(2008);

Faleye (2007) |

Bebchuk等

(2009); Faleye (2007) |

||

| 不显著 | Bates等(2008) | Heron和Lie(2015) | Ertugrul

(2015); Heron和 Lie(2015) |

Ahn等(2012) | |||||

1. 防御型反收购策略的经济后果

“毒丸计划”也被称为股权摊薄反收购策略,指目标公司授予现有股东特定的优先权,如以优惠条件购买公司股票,条款一经触发将稀释敌意收购方的持股比例,大大增加敌意收购方的收购成本,例如Danielson和Karpoff(2006)发现“毒丸计划”与收购溢价正相关,且当企业使用“毒丸计划”作为反收购条款时,企业业绩会在未来5年内有所提升。所以Ryngaert(1988)认为“毒丸计划”是最容易获得股东支持且最能击退敌意收购方的反收购策略,之后美国大量上市公司采用“毒丸计划”。然而也有学者发现“毒丸计划”对成功收购没有影响(Heron和Lie,2015),并且Arikawa和Mitsusada(2008)认为“毒丸计划”是任期较长的CEO保障自身职位的最好的抵御敌意收购者的方式。针对上述不一致的研究结论,Bebchuk等(2002)等学者认为这是因为早期的研究中只考虑一种反收购策略,而现实中目标公司往往同时使用多种反收购策略,并发现使用“毒丸计划”和分期分级董事会比单独使用其中一种的反收购效果更好。投资者对“毒丸计划”的采用也有不同的解读,一些投资者认为“毒丸计划”增强了管理者“壕沟保护”的能力(Bebchuk等,2009),另一些研究则认为“毒丸计划”使得管理者更关注企业长期绩效并会为股东争取更好的收购溢价(Harris和Madura,2010)。因上述不一致的结论,Schepker等(2016)指出企业治理环境和战略方向将成为重要的情境变量影响“毒丸计划”对市场反应的作用。总之,目前多数研究认为,“毒丸计划”实施后能有效阻碍敌意收购方,并且采用后企业短期和长期财务绩效大多为正,然而短期和长期市场财富效应为负,说明资本市场总体认定管理者“壕沟效应”大于管家效应。

分期分级董事会也是在英美国家使用较多的反收购策略。它把董事分成若干组,规定每一组有不同的任期,每年只有一组董事任期届满,每年也只有任期届满的董事被改选。这种方式使得敌意收购方不能一次性改选目标公司所有董事,从而保障了董事和管理者的职位,有利于管理者采取更多对公司长期有利的政策,同时管理者会倾向于建立和维系稳健和谐的企业文化(Bertrand和Mullainathan,2003),减少企业内部冲突,增加员工之间的信任度。因此,在2000年美国有60%的上市公司董事会以分期分级的形式存在(Guo等,2008)。然而Chintrakarn等(2013)与Bebchuk和Cohen(2005)的研究均发现,分期分级董事会制度增强了管理者“壕沟防御”效应,增大了管理者与股东之间的代理冲突,管理者会降低自身努力程度并且投资风险较低、收益较差的项目,企业长期业绩下降,这种结果使得采用分期分级董事会后市场反应多数为负。

“毒丸计划”和分期分级董事会是最常用的反收购条款,现阶段对反收购条款的实证研究较多,大多数学者认为反收购条款能够有效降低敌意收购方的收购意愿和收购结果(Gompers等,2003)。然而反收购条款一方面增强了管理者“壕沟效应”,另一方面激发了管理者管家能力的发挥,这种双重影响机制使得现阶段关于反收购条款对管理者投资行为和企业长期业绩影响的研究并未得出一致结论,以至于市场短期财富效应的结果也无定论。同时,因较多学者发现反收购条款与市场长期财富效应之间存在负相关关系,反收购条款逐渐成为衡量公司治理质量的负面指标(Straska和Waller,2014)。

2. 对抗型反收购策略的经济后果

“白衣骑士”指当公司成为收购目标后,为对敌意收购设置障碍,目标公司管理者寻求一家友好公司进行合并。在美国寻求的“白衣骑士”主要包括管理投资者和战略联盟合伙人,目标公司可以通过向“白衣骑士”发行私有股权方式获得其支持。“白衣骑士”的优点在于目标公司可以寻找友好的股东,降低股东与管理者之间的冲突并承诺给予“白衣骑士”更多的董事会席位,缺点是使用“白衣骑士”的目标公司往往业绩较差、负债过度,并且在已有敌意收购方压力下的定向增发折价率很高(Huson等,2010)。尽管Chen等(2016)也认为选择友好的“白衣骑士”并进行定向增发是反收购策略中最优的方式,然而“白衣骑士”并不能降低管理者的道德风险,也不能阻止目标公司业绩的持续下滑。

员工持股计划被认为是“白衣骑士”的一个子类(Pagano和Volpin,2005),因为员工是公司数量最多且最活跃的利益相关者,通过全员持股的方式能最大化激励员工对组织的承诺和信任。Pagano和Volpin(2005)认为员工持股计划在关键时刻能够拯救被放逐的管理者,当员工被授予股份,他们会信任现有管理者,并与管理者共同抵御敌意收购方,所以员工持股计划分担了管理者独自承担敌意收购的压力,降低了目标公司被收购的可能性(Rauh,2006),员工期权激励计划也成为一种管理者保护自己权利的方式。同时尽管员工持股计划可能提高员工薪酬,然而Bertrand和Mullainathan(2003)发现员工工资提高后企业整体效率下降,并提出管理者关心企业人权业绩(与员工的关系)高于企业经营业绩,因此Cresson(2007)发现,当企业面临收购威胁时,员工持股计划实施后的市场反应是负面的,这说明投资者能在一定程度上识别管理者实施员工持股计划的动机。

除了上述普遍采用的策略,提高负债比例也会阻碍敌意收购方进行收购的意愿。管理者举债是一种对抗型抵御恶意收购的方式(Berger等,1997),使得成功收购一方不得不承担目标公司较高的债务。所以当管理者的职位面临敌意收购方的威胁时,尽管过多的负债可能会损害股东的权益,自利的管理者也会选择增加企业负债(Chang等,2014)。实证研究结果也同时证明企业增加负债后并没有相应地增加投资活动,因而市场对面临收购的企业增加负债行为的反应是负面的(Jandik和Makhija,2005)。

我国敌意收购事件较少的原因之一在于,我国上市公司大多具有现金流权和控制权分离的金字塔股权结构的典型特征,金字塔股权结构使得大股东使用较少的现金投资就可以通过杠杆作用获得企业的控制权,这使得敌意收购方收购目标公司股权变得困难,因此金字塔股权结构也成为抵御敌意收购的股权形式,与其他反收购策略形成较强的互补作用(Bebchuk等,2000)。

近期针对对抗型反收购措施的实证研究逐渐增加,研究结果显示,对抗型反收购措施能够成功地给敌意收购方设置障碍,但是包括增加负债和寻求“白衣骑士”等对抗型措施同时存在“壕沟效应”和激励效应(Safieddine和Titman,1999),因此市场投资者对反收购策略采用的反应存在分歧并且企业长期业绩表现也呈现相反的实证结果(Jandik和Makhija,2005)。

上述文献探讨了反收购策略对市场反应、收购结果、管理者行为以及企业财务绩效的影响,但结论是不一致的。尽管绝大部分研究发现反收购策略或者能够抵御敌意收购并且增加收购溢价,但也有研究得出相反的结论。市场反应的结果也是不同的,同时反收购策略对管理者行为的影响大多是不显著的,从而造成企业财务绩效的结果也有显著不同。这可能与样本选择和研究方法的不同有关,也可能受到其他情景因素的影响,例如目标公司自身的特性、制度环境差异、敌意收购方的特性等。此外,上述研究存在三个主要问题:(1)这些研究往往基于英美某一资本市场的数据,然而以美国为例,制度环境对不同州的影响也存在差异,很少有文献考虑制度环境对收购结果的影响;(2)绝大多数文献忽略了重要控制变量和情境变量,例如有研究发现反收购策略与收购溢价正相关,则认为管理者具有保护股东利益的动机,然而实际上,管理者持股比例越高,收购溢价越高(Moeller,2005),如果在研究中没有控制其他影响因素,很可能造成实证结果的不一致;(3)部分文献实证方法存在例如自选择方面的问题(Straska和Waller,2014),这很可能造成反收购策略对绩效、市场反应的影响受到其他因素的干扰。

五、 结论与未来研究展望(一)主要结论

行使反收购策略是股东赋予能够经营好公司管理者的权力,也是激励管理者进行风险投资和创新投入的手段,以期实现公司的长期发展。然而这种权力也可能变成管理者保护自身职位并对公司进行利益侵害的手段,从而加剧股东与管理者之间的冲突。本文首先从管家理论、委托代理理论和资产专用性理论分析了管理者实施反收购策略的动因;其次分析了管理者权力和制度环境因素对反收购策略选择的影响;最后总结了国内外频繁使用的反收购策略,包括“毒丸计划”、分级分权董事会、“白衣骑士”、增加负债等,发现不同的反收购策略对反收购的经济结果有不同的作用,相关研究并未得出一致的结论,这些不一致很大程度上是因为缺乏对反收购策略系统、全面的研究,造成市场投资者和敌意收购方对反收购策略采用的反应存在差异,因而更全面和多角度的理论探索与实证检验值得进一步挖掘。

(二)研究展望

尽管我国反收购案例不多,但是例如“宝万之争”等案例却非常值得研究。本文认为以下问题值得进一步探讨。

1. 反收购策略使用动因及影响因素。控制权市场机制的重要性不言而喻,较多文献关注反收购策略实施与市场反应的关系,然而这种关系受到投资者认知以及信号传递过程中噪音的影响,并得出不一致的结论,只有少量研究关注管理者采用反收购防御措施的核心原因。尽管多数研究认为管理者会把自身利益放在首位,已有的实证研究却发现管理者在一定程度上会为公司长远目标考虑,这两种动因是否存在替代效应或互补效应尚待探讨。当公司管理者也是创始人或控股股东时,管理者身为管家的动机更强,实证文献对这方面的关注度较低,因此需要根据管理者以及目标企业不同的性质重构其使用反收购策略的动因。

现阶段较少有研究考虑反收购策略动因与反收购策略选择之间的因果关系,对于有不同动机的管理者来说,他们选择使用反收购策略应有较为显著的差异,例如以管家理论为核心的管理者更应使用较为缓和的反收购策略,他们较少在章程中设定激进的反收购条款,只有当实际遭遇敌意收购时,才会选择适当反击战略,这些反击战略也以提高股票转让价格为目标,旨在为现有股东争取更多的股权转让溢价;而更自利的管理者则可能同时使用防御型和对抗型反收购策略以保护他们在公司的权力和地位。Martín等(2009)、Ruiz-Mallorquí和Santana-Martín(2009)研究了股权特性对反收购策略的选择问题,并使用E指标作为因变量,这在现有的研究中比较少见。

2. 情景因素。尽管研究反收购策略的文献较多,但是学者们往往得出不一致的结论。有学者指出这是因为在不同情境环境下目标公司使用反收购策略动机和过程存在差异的结果(Ertugrul,2015)。情景变量包括目标公司特征、管理者特征,以及制度环境,尽管已有学者关注情景变量的一个方面,但是现有的文献相对较少,进一步研究能够帮助市场和企业获得进一步信息。相关情境因素包括以下几类:(1)目标公司特征。目标公司特征包括企业业绩、公司治理质量等可以观测到的信息,管理者会考虑到公司实际情况决定所采用的反收购策略。(2)管理者特性。管理者特性包括管理者持股比例、人力资本和社会资本方面的特征,首先,管理者持股比例与反收购策略之间的关系尚未得出一致结论。其次,较少学者关注管理者人力资本和社会资本对其实施反收购策略的影响以及相应经济结果。管理者工作经验和良好的社会关系可以帮助提升目标公司价值,占据收购谈判优势,且越容易在寻找“白衣骑士”时找到良好的合作伙伴,然而,针对管理者资本与管理者反收购策略之间关系的研究还很少。(3)制度环境因素。包括资本市场成熟程度、诉讼成本、法律对投资者保护程度以及非正式制度环境。制度环境越完善,市场信息不对称程度低、上市公司自主资源配置和管理效率提高,这些因素都可能影响市场控制权机制、管理者“壕沟效应”,但是现阶段对这些机制的研究都很少。

在中国制度背景下,尽管陈玉罡和石芳(2014)已发现中国很多上市公司开始在章程中使用反收购条款,然而对反收购策略使用动机的研究、对反收购策略对经济结果影响的研究文献都非常少,特别对对抗型反收购策略的研究更少(Chen等,2016)。因此,以中国为研究背景的研究方向可以分为以下几类:(1)控股股东特性。中国上市公司的典型特征是控制权较为集中,首先,可以分析控制权比例对反收购策略的影响;其次,可以进一步区分国有控股股东和民营控股股东,并分别分析两种性质的控股股东如何影响管理者的反收购策略;再次,可以对比职业经理人以及创始经理人的反收购策略;最后,分析现金流权和控制权的分离程度对反收购策略以及结果的影响也是一个有意义的课题。(2)制度环境。中国背景下不同省、市的制度环境差异使得学者更容易测量制度环境对反收购策略的直接和间接影响。中国具有非常典型的新兴市场特征,因此中国制度背景下的反收购策略研究非常有理论和实践意义。

3. 经济后果。本文把反收购策略的经济后果分为市场反应、收购结果、管理者行为以及最终的企业财务绩效。现阶段很多文献只考虑了其中一两种经济结果,并得出不一致的结论,很少有研究同时考虑市场反应、管理者行为以及财务绩效,对不同经济后果分开阐述有利于评估反收购策略对目标公司、投资者以及敌意收购方的最终影响。

| [1] | 陈玉罡, 石芳. 反收购条款、并购概率与公司价值[J]. 会计研究, 2014(2): 34–40. |

| [2] | 胡鸿高, 赵丽梅. 论目标公司反收购行为的决定权及其规制[J]. 中国法学, 2001(2): 122–131. |

| [3] | 倪新防, 吕洪涵. 敌意收购及反收购策略简述[J]. 外国经济与管理, 1997(1): 34–36. |

| [4] | Adams R, Ferreira D. One share-one vote: The empirical evidence[J]. Review of Finance, 2008, 12(1): 51–91. |

| [5] | Aghion P, Tirole J. Formal and real authority in organizations[J]. Journal of Political Economy, 1997, 105(1): 1–29. |

| [6] | Bates T W, Becher D A, Lemmon M L. Board classification and managerial entrenchment: Evidence from the market for corporate control[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 87(3): 656–677. |

| [7] | Bebchuk L A, Coates J C, Subramanian G. The powerful antitakeover force of staggered boards: Theory, evidence, and policy[J]. Stanford Law Review, 2002, 54(5): 887–951. |

| [8] | Bebchuk L A, Cohen A. The costs of entrenched boards[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 78(2): 409–433. |

| [9] | Bebchuk L A, Kraakman R, Triantis G G. Stock Pyramids, cross-ownership, and dual class equity[M]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000. |

| [10] | Berger P G, Ofek E, Yermack D L. Managerial entrenchment and capital structure decisions[J]. Journal of Finance, 1997, 52(4): 1411–1438. |

| [11] | Bertrand M, Mullainathan S. Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preferences[J]. Journal of Political Economy, 2003, 111(5): 1043–1075. |

| [12] | Cai W. Hostile takeovers and takeover defences in China[J]. Hong Kong Law Journal, 2012, 42(3): 901–938. |

| [13] | Chang Y K, Chou R K, Huang T H. Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence[J]. Journal of Banking & Finance, 2014, 48: 374–385. |

| [14] | Chintrakarn P, Jiraporn N, Jiraporn P. The effect of entrenched boards on corporate risk-taking: Testing the quiet life hypothesis[J]. Applied Economics Letters, 2013, 20(11): 1067–1070. |

| [15] | Daines R. Does Delaware law improve firm value?[J]. Journal of Financial Economics, 1999, 62(3): 525–558. |

| [16] | Danielson M G, Karpoff J M. Do pills poison operating performance?[J]. Journal of Corporate Finance, 2006, 12(3): 536–559. |

| [17] | Field L C, Karpoff J M. Takeover defenses of IPO firms[J]. The Journal of Finance, 2002, 57(5): 1857–1889. |

| [18] | Giroud X, Mueller H M. Corporate governance, product market competition, and equity prices[J]. The Journal of Finance, 2011, 66(2): 563–600. |

| [19] | Goktan M S, Kieschnick R. A target’s perspective on the effects of ATPs in takeovers after recognizing its choice in the process[J]. Journal of Corporate Finance, 2012, 18(5): 1088–1103. |

| [20] | Gompers P A, Ishii J, Metrick A. Corporate governance and equity prices[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(1): 107–156. |

| [21] | Guo R J, Kruse T, Nohel T. Undoing the powerful anti-takeover force of staggered boards[J]. Journal of Corporate Finance, 2008, 14(3): 274–288. |

| [22] | Henry D. Directors’ recommendations in takeovers: An agency and governance analysis[J]. Journal of Business Finance & Accounting, 2005, 32(1-2): 129–159. |

| [23] | Heron R A, Lie E. The effect of poison pill adoptions and court rulings on firm entrenchment[J]. Journal of Corporate Finance, 2015, 35: 286–296. |

| [24] | Holmén M, Nivorozhkin E, Rana R. Do anti-takeover devices affect the takeover likelihood or the takeover premium?[J]. The European Journal of Finance, 2014, 20(4): 319–340. |

| [25] | Jenkinson T, Ljungqvist A. The role of hostile stakes in German corporate governance[J]. Journal of Corporate Finance, 2001, 7(4): 397–446. |

| [26] | Johnson W C, Karpoff J M, Yi S. The bonding hypothesis of takeover defenses: Evidence from IPO firm[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 117(2): 307–332. |

| [27] | La Porta R, Vishny R W. Law and finance[J]. Journal of Political Economy, 1998, 106(6): 1113–1155. |

| [28] | Maclean S, Breweries L. Canadian Firms and Poison Pill Adoption: The Effects on Financial Performance[J]. Journal of Business & Economics Studies, 2006, 12(1): 40–54. |

| [29] | Martín D J S, Díaz I A, Díaz N L D. Ultimate ownership and takeover defences in Spain[J]. Spanish Journal of Finance and Accounting, 2009, 38(143): 399–421. |

| [30] | Pagano M, Volpin P F. Managers, workers, and corporate control[J]. The Journal of Finance, 2005, 60(2): 841–868. |

| [31] | Rauh J D. Own company stock in defined contribution pension plans: A takeover defense?[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 81(2): 379–410. |

| [32] | Ruiz-Mallorquí M V, Santana-Martín D J. Ultimate institutional owner and takeover defenses in the controlling versus minority shareholders context[J]. Corporate Governance: An International Review, 2009, 17(2): 238–254. |

| [33] | Ryngaert M. The effect of poison pill securities on shareholder wealth[J]. Journal of Financial Economics, 1988, 20: 377–417. |

| [34] | Ryngaert M, Scholten R. Have changing takeover defense rules and strategies entrenched management and damaged shareholders? The case of defeated takeover bids[J]. Journal of Corporate Finance, 2010, 16(1): 16–37. |

| [35] | Schauten M B J, Van Dijk D, Van Der Waal J P. Corporate governance and the value of excess cash holdings of large European firms[J]. European Financial Management, 2013, 19(5): 991–1016. |

| [36] | Sokolyk T. The effects of antitakeover provisions on acquisition targets[J]. Journal of Corporate Finance, 2011, 17(3): 612–627. |

| [37] | Souther M E. The effects of takeover defenses: Evidence from closed-end funds[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 119(2): 420–440. |

| [38] | Straska M, Waller H G. Antitakeover provisions and shareholder wealth: A survey of the literature[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2014, 49(4): 933–956. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39