文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第5期 |

- 刘云, Wang G Greg

- Liu Yun, Wang G Greg

- 基于评价者视角的组织合法性研究:合法性判断

- The research on organizational legitimacy from the evaluator perspective: legitimacy judgement

- 外国经济与管理, 2017, 39(5): 73-84

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(5): 73-84.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-09-12

2017第39卷第5期

2.德克萨斯大学泰勒分校 商业与技术学院,德克萨斯 75799

2.College of Business and Technology, The University of Texas at Tyler, Texas 75799, USA

理解和掌握组织现象和行为规律一直以来都是组织研究者们追求的目的。在分析组织时,早期学者习惯把组织视为与周围环境保持清晰界线的理性系统(rational system)或封闭系统,即把投入的资源有效转换成产出的社会机器。然而按照这种逻辑很难去解释诸多组织现象,例如追求利润最大化的组织为什么要迫不及待地去承担社会责任?20世纪60年代以来,学者们逐渐把组织视为与环境保持模糊边界的开放系统(open system),认为组织的生存与发展离不开与环境的互动。根据开放系统的观点,组织行为的动力未必来自效率追求,环境中的制度力量(如规范、信念和规则等)也会影响组织的行为。于是,组织合法性(organizational legitimacy)逐渐成了学者们关注的热点话题,至此方兴未艾。

从本质上讲,组织合法性是指观察者群体关于“组织的行为在现存社会规范、价值观或信念体系内是合理的或恰当的”的共享知觉。学者们早先采用制度路径(institutional approach)和战略路径(strategic approach)来探讨组织合法性。制度路径把合法性视为组织的内在需求,解释了在场域结构化动力(structuration dynamics)的作用下,场域内各组织的结构和实践如何达成制度同形(institutional isomorphism)(DiMaggio和Powell,1983),以及探讨了新的组织结构或组织实践如何在场域环境中获得有效性(validity),新的组织结构或实践在场域环境中的制度化过程(Johnson等,2006)。战略路径把合法性视为可以帮助组织实现经营目标的资源,着重探讨了组织合法性的获取、维持和修复策略(Zimmerman和Zeitz,2002)以及组织如何应对制度压力的策略(Oliver,1991)。

以上两种研究路径的区别是明显的。其一,两种路径的立场不同,尽管两种路径都强调组织必须与环境互动才能生存,但是制度路径强调组织对环境的被动反应,即组织的合法性基本被外部环境所左右,战略路径强调组织对环境的主动反应,即组织对它自身的合法性有更大的影响力(Reast等,2013)。其二,两种路径的理论基础不同,制度路径的理论基础是新制度理论(new institutional theory),战略路径的理论基础是资源依赖理论(resource dependence theory)和组织生态理论(organizational ecology theory)(Deephouse和Suchman,2008)。其三,两种路径的关注视角不同,战略路径的学者采用组织经理向外看(looking out)的视角,关注组织如何管理合法性来帮助组织达到目标,而制度路径的学者采用社会向里看(looking in)的视角,关注基本社会信念(constitutive societal beliefs)如何嵌入组织中(Suchman,1995)。

从学者们给出的定义可以看出,组织合法性概念的核心成分是评价(evaluation),合法性的根源存在于旁观者的眼中(Zimmerman和Zeitz,2002)。既然是评价,那就涉及被评价者(评价客体)、评价者(评价主体)等系统要素。就组织合法性来说,被评价者当然是既定组织,评价者就是观众(audience)或观察者(observer),实质上就是既定组织的利益相关者群体。然而,不管是制度路径还是战略路径,着眼点都是合法性的接受方(组织),关注组织为什么要追求合法性以及组织怎样获取、维持和修复自身的合法性,而没有关注合法性的授予方(评价者)是如何围绕既定组织做出合法性评价的。于是有学者认为,尽管组织合法性最终是一个集体层次现象,反映了评价者群体对组织的集体认同程度,但是也应该关注单个评价者关于组织的合法性判断,因为个体评价者的合法性判断和知觉构成了一个微型马达,正是这个微型马达引导他们的行为,继而影响个体评价者们之间的互动,最终合并构成集体层次的合法性和社会现实(social reality)(Tost,2011)。因此,21世纪伊始,学者们逐渐关注评价者如何判断组织的合法性,并提出合法性判断(legitimacy judgment)的概念。这就是组织合法性研究的评价者路径(evaluator approach),该路径的着眼点是组织合法性的授予主体,即评价者。

基于社会心理学理论和新制度理论,评价者路径主要解决如下问题:评价者如何形成他们关于组织的判断?不确定性(uncertainty)如何影响评价者的判断?外部社会行为者(external social actors)如何影响合法性判断形成的程序?评价者路径是对制度路径的有力补充,因为理解合法性判断如何形成以及如何随时间变化有助于我们更好地理解关于支持组织变革或抵制组织变革的个体层次机制。评价者路径是对战略路径的有力补充,因为从评价者的视角探讨合法性,可以帮助我们理解利益相关者判断形成的过程,从而可以把握那些有损于组织提高合法性努力的社会和认知因素。从评价者角度来探讨组织合法性给人们带来全新的视野,本文将对合法性判断理论的基本内容及其研究现状进行简要阐述。

二、 合法性、组织合法性、合法性判断(一)合法性的早期含义

为了区别合法性判断与组织合法性的概念内涵,本文先从合法性谈起。术语legitimacy具有有效性、正统性、合规性、合理性等多重含义,我国学者习惯把它译为合法性。合法性不同于合法律性(legality),合法律性强调事物要符合法律规范,合法性强调事物不仅要符合法律规范,还要符合道德规范,更要符合事物的内在之理。另外,合法性不同于合法化(legitimation),合法化是指合法性的获得过程,或者说是指合法性的社会建构过程,是制度化过程(institutionalization)的重要成分,而合法性是合法化过程的结果。

合法性概念最早可以追溯到Weber关于社会秩序的合法性探讨。Weber等(1924)认为,只有当社会秩序(social order)的行为模式大致地或基本符合某种既定的准则或规则(maxims or rules),这个社会秩序才是合法的,社会秩序的合法性可以来自于对社会规范和正式法律的遵从。Parsons(1960)把Weber的合法性概念应用于组织,认为合法性意味着组织的行为模式与社会法律、规范和价值观相一致。Dornbusch和Scott(1975)认为,Weber描述的合法性具有两层含义:有效性(validity)和正当性(propriety)。正当性是指观察者的信念,即一个社会秩序的规范和程序是令人满意的和恰当的。有效性是指观察者的信念,即他有义务遵守这些规范和程序,即使自己并不赞成他们。社会情景中其他人的观点,例如来自高层权威的批准(authorization)与行为者的同事或下属的认可(endorsement),都有助于增强一个社会秩序的有效性。总之,一个社会秩序通过观察者的遵从而显示了合法性,不论行为者是把这个社会秩序作为一系列社会义务来遵守,还是作为一个合意的行为模式来遵守。

(二)组织合法性的含义

以上学者只是对合法性概念进行了描述,没有给出具体定义。当合法性概念移植到组织研究领域后,学者们对组织合法性概念进行了界定。概括起来,组织合法性的定义视角包括两种(Suchman,1995):一种是评价(evaluative)视角,如果组织的行为是令人期望或合意的(desirable),那么组织就获得了合法性;另一种是认知(cognitive)视角,如果组织的行为是可理解的(understandable),那么组织就获得了合法性。Suchman(1995) 把这两种定义视角整合起来,提出了一个综合性定义,该定义在后来的研究中被学者们广泛采用。Suchman认为,组织合法性是一个概括性(generalized)知觉或假设,即组织的行为在一些社会建构的规范体系、价值观体系、信念体系以及定义体系内是合意的(desirable)、正当的(proper)或合适的(appropriate)。

Suchman界定的组织合法性具有以下几个特征:首先,组织合法性是概括性的,因为它代表了观察者们对组织的总括性评价(umbrella evaluation),这个评价超越了具体的组织行为或事件,而依赖于一系列组织行为或事件,一个组织可能偶尔偏离社会规范,却仍然保持合法性,因为这个偏离被作为特殊例子不予理会;其次,组织合法性是一个知觉或假设,因为它代表了观察者们对他们眼中所看到的组织的反应,因此,组织合法性被组织客观地拥有,却被观察者主观地创立;然后,组织合法性是社会建构的,因为它反映了合法实体的行为和一些社会群体的共享信念之间的相符,因此合法性独立于特定的观察者而依赖于一个集体的观众,一个组织可能偏离个体的价值观却拥有合法性,因为这个偏离不会引起公众的反对。总之,当人们说一个组织拥有合法性,人们心里其实就已经断言,大多数观察者作为一个整体,是接受或支持他们所知觉到的组织行为模式的,尽管人群中有个别或更多人持保留意见。

(三)合法性判断的含义

从以上分析可以看出,Suchman定义的组织合法性更多强调观察者群体对组织的集体性知觉(collective perception),组织合法性尽管是由观察者个体的主观合法性判断(subjective legitimacy judgments)所构成,但是在集体层次上被聚合与客观化了,它反映了观察者们对一个组织的集体认同程度(Johnson,2004),因此组织合法性通常被视为一个客观的组织资源或属性,而独立于单个观察者的认可(Zimmerman和Zeitz,2002)。如果认为合法性的原始概念中包括正当性(propriety)和有效性(validity)两种成分的话(Dornbusch和Scott,1975),那么Suchman关于组织合法性的定义忽略了合法性原始概念中的正当性成分,更多强调了合法性原始概念中的有效性成分。

后来有学者更好地解决了上述问题,Tost(2011)认为,组织合法性包括个体层次的合法性和集体层次的合法性。集体层次的合法性(collective-level legitimacy)是Dornbusch和Scott所说的有效性(validity) ①,也就是Suchman所定义的组织合法性,是指群体观察者们关于“某个组织对于其社会情景来说是合理的”的知觉在多大程度上达成普遍一致性。个体层次的合法性(individual-level legitimacy)就是Dornbusch和Scott所说的正当性(propriety),是指个体观察者关于“某个组织在多大程度上对于其社会情景来说是合理的”的自我判断。个体层次合法性也称为微观层次合法性,集体层次合法性也称为宏观层次合法性。

① 其实,Dornbusch和Scott(1975)所提到的有效性(validity)概念并不是真正意义上的组织有效性(organizational validity)。真正意义上的有效性概念就是Tost(2011)所指的集体层次合法性(collective-level legitimacy)与Suchman(1995)所定义的组织合法性(organizational legitimacy),意指群体观察者们关于“某个组织对于其社会情景来说是否合法”的共享知觉。当然,这个共享知觉的形成是制度化的产物,具有客观属性。而Dornbusch和Scott所指的有效性,根据他们的解释,是指个体观察者关于“组织是否被其他观察者共同赋予合法性”的知觉,或者说,是指个体观察者关于组织是否拥有有效性这个客观属性的知觉,具有主观属性。因此,Dornbusch和Scott所提到的有效性实质上是指个体观察者所拥有的有效性信念(validity belief),而非真正意义上的组织有效性本身。

因此所谓合法性判断,文献中有时也称为正当性判断,是Tost所指的个体层次的合法性,即单个观察者对某个组织是否合法所做出的自我判断。一个组织在社会中是合法的,但不可能被社会里面的所有个体观察者都视为正当的,从这个角度讲,个体层次的合法性判断可以不同于组织拥有的集体层次有效性。集体层次的有效性会对个体层次的合法性判断产生影响。另外,本文所说的单个观察者可以是单个人,也可以是单个社会实体单位。

三、 合法性判断的判断模式与评价视角合法性判断理论涉及三个关键术语,即判断模式、评价视角和判断流程。在阐述了合法性判断的概念内涵之后,接下来,本文将介绍合法性判断的判断模式和合法性判断的评价视角,对这两个术语的理解有助于我们更好地理解合法性判断的流程。

(一)合法性判断的判断模式

合法性判断的模式(modes of legitimacy judgments)意指评价者在合法性判断形成过程中所使用的认知加工模式(modes of information processing)(Tost,2011)。评价者通常采取两种认知加工模式来进行合法性判断,即被动模式(passive mode)和主动模式(active mode),其中主动模式又被称为评价模式(evaluative mode)(Tost,2011)。所谓被动模式,就是评价者在进行组织合法性判断时消极地接受制度环境关于组织合法性的评判,而不是积极主动地去对组织进行合法性评价,或者说,制度层面的组织有效性左右了评价者关于组织的合法性判断。所谓主动模式,就是评价者在进行组织合法性判断时没有受到组织有效性的影响(或者说制度层面的组织有效性还未形成),而是主动积极地对组织进行实实在在的评价。这两种模式在使用信息资源、认知努力程度等方面都有所不同。

在合法性判断过程中,不同认知加工模式所使用的信息输入是不同的。如果采用主动模式来进行信息加工,知觉信息源来自于评价者对被评价组织的行为和特征的观察。如果采用被动模式进行信息加工,知觉信息源主要来自于组织有效性线索(organizational validity cues)。组织有效性线索主要包括以下几个方面:(1)周围环境中其他评价者关于该组织是否具有合法性的公意(majority opinion);(2)该组织的行为与社会文化期望(cultural expectations)保持一致的程度;(3)媒体、司法机关和政府等判断验证机构(judgment validation institutions)关于该组织的合法性判决。

首先,当多个评价者就某组织表达出类似的合法性判断,这个一致性观点就代表一种公意,这个公意就是评价者对组织进行合法性判断所依赖的有效性线索之一。或者说,当评价者观察到周围其他评价者普遍都认为某组织是合法或不合法的,该评价者也会认为该组织是合法或不合法的。其次,在一个稳定的制度环境里面,存在着各种各样制度化的社会规范(institutionalized social norms),这些社会规范得到了广大公众的认可或默认。于是,组织的行为与这些社会规范的相符程度就代表了组织拥有集体层面有效性的程度。或者说,当评价者知觉到某组织的行为符合这些制度化的社会规范或者文化期望,那么评价者就会认为该组织具有合法性,反之,则认为该组织是不合法的。因此,组织的行为与社会文化期望的相符程度也是评价者进行合法性判断所依赖的有效性线索之一。最后,判断验证机构,例如媒体、政府和司法系统等,也逐渐演变成了组织有效性的关键源泉。媒体行业中记者或专家关于组织是否合法的论断,政府机构中立法者或行政人员对组织的批准和授权,司法系统中法官对组织是否合法的裁决等,这些都提供了一种重要的有效性线索引导评价者的未来判断和行为。以上几个方面的有效性线索都可以使评价者产生关于该组织的有效性信念(validity beliefs),也就是组织是否在宏观层面具有有效性的知觉,正是这个有效性信念充当了评价者采用被动模式对组织进行合法性判断时的信息输入。

在主动模式中,评价者努力地构造关于一个组织的总体合法性评价。然而,在被动模式中,评价者不进行努力的信息加工来形成合法性判断,而是要么使用制度场域中的有效性线索(validity cues)作为认知捷径来达成合法性判断,要么被动地假定那些遵守文化期望(cultural expectations)的组织具有合法性,要么兼而有之。例如,某个组织获得了权威方的批准或许可(authorizations or endorsements),这里的批准或许可就是一个有效性线索,评价者观察到这个线索后,便不再进行认知加工对该组织进行主动评价,而是直接得出该组织具有合法性的结论。尽管某个组织的行为不一定符合评价者的自我利益,但符合社会的文化期望,评价者也会把组织的行为视为理所当然而赋予合法性于该组织。因此,在合法性判断过程的被动模式中,效度线索或单接受效应(mere acceptance effect)驱动评价者形成总体合法性判断(Tost,2011)。

(二)合法性判断的评价视角

在合法性判断中,如果评价者采用主动模式进行认知加工,对组织进行实实在在的评价,这就涉及评价视角选择的问题。合法性判断的视角,也称为合法性判断的基础(bases of legitimacy judgments),或者合法性判断的关切点(concerns),意指评价者判断某个组织是否具有合法性的出发点。

关于合法性判断的视角,社会心理学家们早先提出了两种视角,工具性(instrumental)和关系性(relational)视角(Tyler,1997)。如果一个组织“因为有助于评价者达到自我定义的目标和结果”而被评价者视为具有合法性,那么评价者就是基于工具性视角进行合法性判断;如果一个组织“因为能肯定评价者的社会身份(social identity),支持他们的自我价值(self-worth)感,确保他们的尊严得以维护,并得到与他们资格(entitlement)相称的回报”而被评价者视为具有合法性,那么评价者就是基于关系性视角进行合法性判断。社会心理学家们提出了合法性判断的第三种视角,即道德性(moral)视角(Skitka等,2009)。如果一个组织因为“拥有与评价者保持一致的道德和伦理价值观”而被评价者视为具有合法性,那么评价者就是基于道德性视角进行合法性判断。

新制度理论学家们也认可合法性判断的工具性视角和道德性视角。个体或机构可能会支持某个组织,因为该组织的持续存在可以确保他们的利益诉求。同时,合法性也取决于组织的道德地位(moral status),或者说,组织在多大程度上遵从道德价值观和伦理原则。Suchman(1995)把这种基于个体或群体进行自利算计而获得的组织合法性称为实用合法性(pragmatic legitimacy),把这种基于个体或群体进行道德评判而获得的组织合法性称为道德合法性(moral legitimacy)。另外,新制度理论学家们还认为,当组织的行为与人们所熟悉、所理解和所接受的现存事物保持一致时,该组织也会获得合法性,这种组织合法性被Suchman(1995)称为认知合法性(cognitive legitimacy)。但是,新制度理论家们没有提到合法性判断的关系性视角。

Tost(2011)认为,认知合法性意味着人们对某个组织无话可说与不可质疑,该组织的行为由于符合惯例或先例而被人们视为“理所当然”(taken-for-grantedness),由于认知合法性概念不涉及观察者对组织进行合法性评价或判断,因此,认知合法性不构成合法性判断主动模式的评价视角之一。于是,采用社会心理学家们的观点,Tost(2011)把评价者采用主动模式进行合法性判断的视角归纳为三个,即工具性视角、关系性视角和道德性视角。

合法性判断的以上三项视角具有显著区别,按照马斯洛的需求层次理论,工具性视角意味着评价者基于物质利益的自我算计来评价组织的合法性,关注点是组织对自我低层次需要的满足程度;关系性视角意味着评价者基于精神价值的自我算计来评价组织的合法性,关注点是组织对自我高层次需要的满足程度;道德性视角意味着评价者基于一种“亲社会逻辑(Suchman,1995)”来评价组织的合法性,关注点是组织对社会福利(评价者的社会建构价值观体系所定义的社会福利)的促进程度。工具性视角属于自利导向(self-interested orientation),然而道德性视角属于利他导向(other-interested orientation)。需要注意的是,合法性判断的三个视角不是相互排斥的,评价者可以在三个视角上同时对组织进行合法性评价,也可以在三个视角的子集上对组织进行合法性评价(Tost,2011)。而且在评价模式中,尽管评价者理论上可以从三个视角对组织做出合法性判断,然而某个或某几个视角可能会在判断过程中处于优先地位。

四、 合法性判断的流程学者们对合法性判断的流程(process of legitimacy judgments)也进行了描述。合法性判断的流程是指个体评价者对特定组织进行合法性评价的心理历程。Bitektine(2011)认为,合法性判断开始于评价者意识到对组织进行合法性判断的需要,然后评价者选择合适的判断模式,收集关于组织特征的信息,对这些信息进行可靠性评价后产生一个判断,然后把这个判断作为自己与组织进行互动的基础。Tost(2011)认为,合法性判断流程是个三阶段循环程序,包括判断形成阶段(judgment formation)、判断使用阶段(judgment use)和判断再评估阶段(judgment reassessment)。Bitektine和Haack(2015)探讨了在制度稳定(institutional stability)和制度变革(institutional change)两种情景下评价者进行合法性判断的流程。在制度稳定的情景下,场域中的有效性线索具有一致性,感知的组织有效性对评价者所进行的合法性判断有决定性影响;在制度变革的情景下,场域中的有效性线索通常是相互矛盾和冲突的,评价者往往依赖自己的独立评价来进行合法性判断。

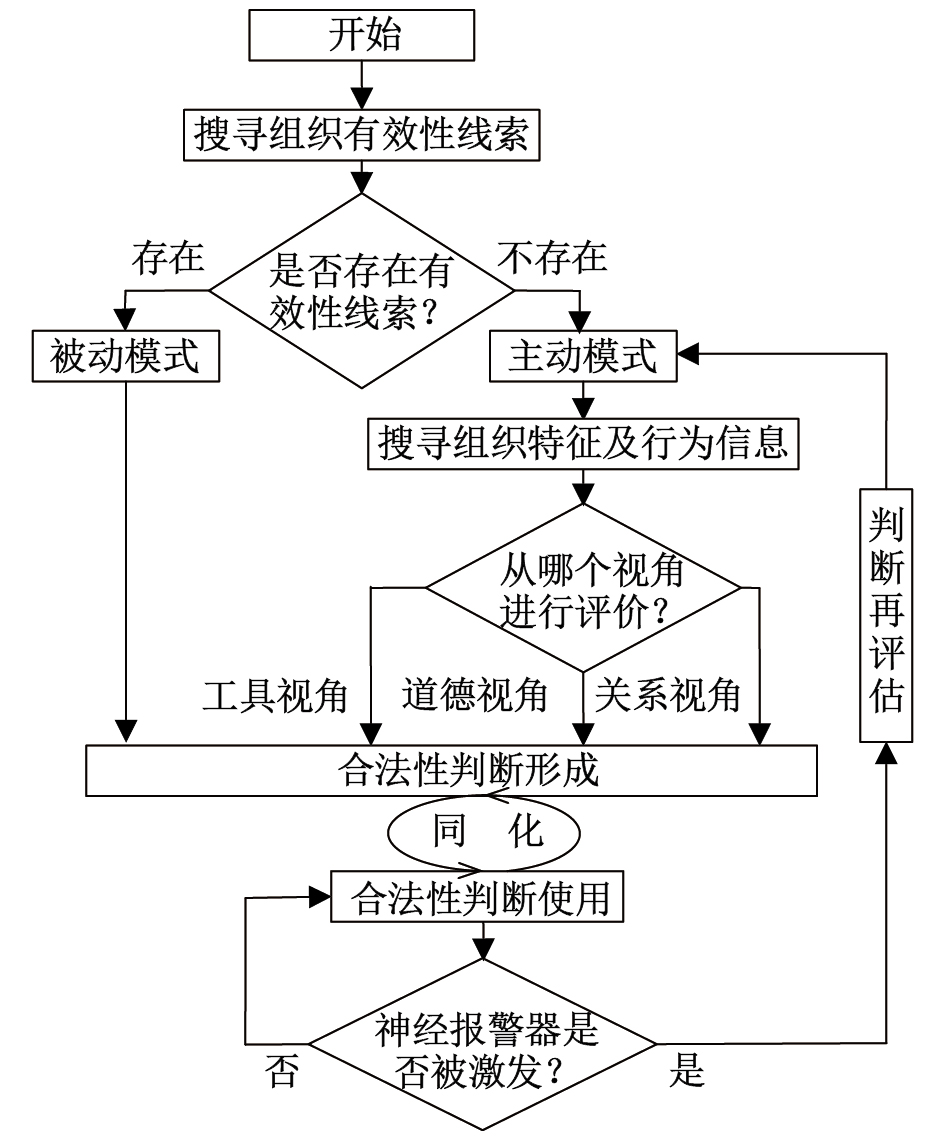

本文在Tost(2011)的观点基础上,结合其他学者的观点,梳理出了一个评价者围绕既定组织进行合法性判断的流程,如 图1所示。评价者开始进行合法性判断时,首先在场域中搜寻组织有效性线索,如果存在有效性线索,通常会选择被动模式进行认知加工,根据有效性线索的提示直接做出合法性判断,如果不存在有效性线索,则会采取主动模式进行认知加工,选取某种评价视角对组织进行评价,从而形成合法性判断。不论是采取主动模式还是被动模式,合法性判断一旦形成就进入使用阶段,从而影响评价者针对组织的态度和行为(即支持组织或反对组织)。而且,在合法性判断的使用过程中出现的认知同化效应会巩固和强化初始形成的合法性判断,除非评价者的精神报警系统被激发,从而使得评价者重新审视原先形成的合法性判断,对组织的合法性再次进行评价,从而进入合法性再评价阶段。合法性再评价过程中,评价者往往选择主动模式而非被动模式进行认知加工,从而开启另外一个合法性判断循环。

|

| 图 1 合法性判断流程 |

(一)判断形成阶段

在判断形成阶段,评价者通过主动模式或被动模式达成一个初步的合法性判断。在这个阶段中,评价者将面临两个选择,即判断模式选择和判断视角选择。

根据认知经济学(cognitive economy)原理,人们在认知加工时通常寻求用最少的认知努力来获得最多的信息,并在认知过程中使用大量的认知捷径和启发(heuristics),当信息收集和加工成本很高时,人们更愿意从其他人那里借用判断而不是自己去作判断。因此,评价者在对组织进行合法性判断时,首要的事情不是对组织进行评价,而是在制度环境中收集与组织有效性相关的线索。如果环境中存在有效性线索,评价者将采用被动模式进行合法性判断,根据有效性线索的启示直接形成合法性判断。也就是说,如果制度环境认为组织是合法的,评价者也认为组织是合法的,如果制度环境认为组织是不合法的,评价者也会认为组织是不合法的。然而,如果环境中不存在有效性线索,评价者将不得不采用主动模式对组织进行合法性判断。以上为评价者所经历的第一个选择,本文称之为判断模式选择。

如果评价者选择使用主动模式来进行信息加工,评价者将努力搜寻组织特征及行为相关的信息,并选择相应的评价视角来对组织进行合法性评价,从而形成合法性判断。评价者可以采用的视角包括三种,工具视角、关系视角和道德视角,评价者可以选择其中一个视角来进行评价,也可以同时选择几个视角来进行评价。以上为评价者所经历的第二个选择,本文称之为判断视角选择。总之,在判断形成阶段,评价者通过主动模式或者被动模式达成一个初步的合法性判断,这个初步的合法性判断一旦形成就进入使用阶段。

(二)判断使用阶段

在判断使用阶段,组织不再被评价,上阶段形成的初步合法性判断将作为一种轴心认知(pivotal cognition)(Lind,2001)来引导评价者的行为。一方面,如果组织被视为合法的,它将受到评价者的支持,想改变它的企图将被抵制;另一方面,如果组织被视为不合法,人们积极寻求改变它。因此在使用阶段,评价者不再关注合法性判断的形成,而是采用动机性推理(motivated reasoning)(Kunda,1990)的加工方式,吸收源源不断的信息和刺激来遵守和支持先前形成的合法性判断。也就是说,初步合法性判断就像锚似的引导评价者对有关合法性的新经验(new legitimacy-related experience)的解释,以至于新信息被视为与初始合法性判断是一致的。这就是发生在判断使用阶段中的认知同化效应(cognitive assimilation effect),这个同化效应使得初步形成的合法性判断在评价者头脑中变得坚不可摧,对评价者行为的影响力也越来越强。

Tost和Lind(2010)认为,这个认知同化过程(cognitive assimilation process)或者确认过程(affirmation process)因两个原因而发生。首先,同化过程帮助评价者管理社会环境的不确定性。如果每一个有关合法性的新经验都要求个体去再一次评价他们已经存在的合法性判断,大量组织的合法性将不断受到质疑,使用最初的合法性判断来引导评价者对新信息的解释能确保这种无能为力的犹豫和不确定性将被最小化。其次,同化过程最小化了必须分配给合法性判断的认知能量(cognitive energy)。如果不停地对组织的合法性进行评价,就要求评价者为取得组织不合法的证据而反复监控组织的活动,这种高强度的监控需要太多的注意力和认知能量,使得个体不能从事其他判断任务或活动,因此,作为使用阶段典型特征的同化过程减少了评价者进行合法性判断所需的认知资源。

(三)判断再评估阶段

尽管在判断使用阶段存在认知同化效应,评价者最初形成的合法性判断不可能一劳永逸地存在,也不可能一直指导评价者的行为。认知同化效应之所以存在,主要是因为评价者具有认知惰性。然而,当评价者的神经警报系统(neural alarm system)被激发的时候,评价者将从事努力的和反思的信息加工,从而对先前形成的合法性判断进行重新审视,这时就进入了判断再评估阶段。至于评价者的神经警报系统何时会被激发,Tost(2011)认为,当制度场域中存在突变(jolts)和制度矛盾(institutional contradiction)的时候,以及当评价者具有自反性特质(reflexive traits)的时候,评价者的神经报警系统可能会处于激活状态。

突变事件的出现违背了评价者建立在初始合法性判断基础上的预期,预期的违背提醒评价者,他们以前对组织所作的判断可能不再可靠,从而激发了评价者的心理警报(mental alarm)。例如,一个受人尊敬的朋友或同事公然挑战现存社会组织所拥有的早已被大家视为理所当然的合法性,这个挑战就能扮演一个外生性的突变角色,从而引发评价者的重新思考。就像安徒生童话故事《皇帝的新装》里面,天真的小孩无意间说出了真相(皇帝没有穿衣服),犹如一石激起千层浪,引起社会民众纷纷质疑并否定自己先前所拥有的立场和判断。可以这么说,突变的作用就是揭露潜伏在初始合法性判断之下的隐含假设,并激励评价者去主动质疑以前被动接受的假设。不过,Tost(2011)认为,扮演突变角色的事件必须充分超出评价者的预期范围(realm of expectation),也就是要超乎评价者的预料之外,它才能阻止认知同化过程的发生,才不会被同化到现存的合法性判断中去,才能激发评价者的心理警报,较小的预期违背不可能激发评价者的心理警报。

制度矛盾的出现也容易激发评价者的心理警报。制度矛盾指不同制度逻辑(institutional logics)之间的矛盾,而制度逻辑是指存在于制度场域中的潜在假设,这些潜在假设塑造人们看待和思考社会世界的方法。制度理论家认为,个体往往同时嵌于多重制度场域之中,不同制度场域拥有其相应的制度逻辑,如果这些制度逻辑是相互冲突和矛盾的,就容易引导个体质疑现存制度安排的合法性(Greenwood和Suddaby,2006)。因此,如果不同制度场域之间的制度逻辑产生了矛盾,就会激发评价者的心理警报,提醒评价者重新审视先前形成的合法性判断。不过,假定评价者嵌入大量的制度安排中,矛盾也是无处不在的,那么到底哪些矛盾能引起评价者的注意呢?Tost(2011)指出,跨越制度领域的矛盾要想能激发评价者的心理警报,这个矛盾必须要能干扰评价者的价值目标追求(valued goal pursuits),如果这个矛盾对于评价者追求价值目标的能力没有实质性的影响,那么评价者将不太可能拓展必要的认知能量去重新评估已有的合法性判断。

另外,评价者的自反性特质也容易激发评价者的心理警报。自反性(reflexivity)意指评价者从事有意识地反思制度安排的能力。为了能对现有制度安排进行反思,评价者必须使自己与现有制度安排保持距离。有学者认为,具有某种特殊人格特质的评价者更可能倾向于从事这种类型的反思,这些评价者拥有进行反思行为的倾向或动机,真是这些倾向或动机作为心理警报的内在激发器,促使评价者从使用阶段过渡到再评价阶段,而不需要外在的突变或制度矛盾的存在。

总之,能够激发评价者的心理警报并促使评价者从认知同化过程中走出来的触发器有两类:内在触发器(internal triggers)和外在触发器(external triggers)。制度场域中的突变事件和制度矛盾属于外在触发器,评价者所拥有的反思性特质属于内在触发器。不过,要说明的是,进入判断再评估阶段并不一定意味着初始合法性判断本身将被修订,也可能是评价者重新评估这个判断后认为它不需要被修订。判断再评估阶段的关键特征是,评价者受到激励去积极重新考虑已经存在的合法性判断,因此,在再评估阶段,信息加工的主动模式起主导作用,评价者积极尝试沿着工具性、关系性或道德性视角去评价组织的合法性,再次形成一个合法性判断,从而进入到下一个循环。

五、 合法性判断理论的应用价值如前文所述,战略路径重点探讨了组织如何获取和维持它们的合法性,制度路径重点探讨了新实践的制度化过程以及制度变革的机制。然而,这两种路径关于组织合法性的研究主要停留在组织层次(organization-level)或场域层次(field-level)(Schneiberg和Clemens,2006),合法性判断理论的出现使得这些宏观层次的研究向微观层次延伸,较大地提高了以上领域的研究深度和研究广度。因此,组织合法性研究的评价者路径是对制度路径和战略路径的有力补充,而不是替代。下面通过几个例子来说明合法性判断理论对以上研究领域的作用和价值。

(一)对制度路径的启示

首先,合法性判断理论对制度化过程研究领域有重要价值。制度路径以往主要从场域层面去探索制度化过程,然而制度化过程(process of institutionalization)具有二重性,它既有运行的宏观机制,也有运行的微观基础,如果我们没有注意到微观层次上个体的沟通和认知,以及没有探索个体与宏观层次制度之间的交互作用的话,新实践的制度化过程、制度变革的机制就不能被完全理解。鉴于此,在合法性判断理论的基础上,Bitektine和Haack(2015)提出了一个关于制度化过程的跨层次交互效应模型,该模型描述了制度变革的过程本质,即从制度秩序的失稳(destabilization)到评价者合法性判断的稳态回归。同时该模型解释了在稳定的制度环境中,尽管存在制度规范和集体信念的铁笼(iron cage),微观层次的行为者为什么仍然能够改变制度;以及解释了在一个不稳定的制度环境中,不同合法性判断之间的竞争如何导致判断制度化和最终制度秩序的稳定化。

其次,合法性判断理论对制度创业研究领域有重要价值。该理论有助于我们理解影响制度创业者(institutional entrepreneurs)在制度创业过程中成功扮演合法性代理人(agents of legitimacy)角色的决定因素。制度创业者是指那些在制度变革活动中担任领导者角色,使用社会技能(social skill)来诱导他人在追求变革的过程中相互合作的个体(Greenwood和Suddaby,2006)。例如,根据合法性判断理论,如果制度创业者的追随者处于判断再评估阶段,制度创业者针对追随者的变革游说努力将是非常有效的。因此,要想提高制度创业者的游说效果,必须设法使追随者进入判断再评估阶段。如果追随者非常推崇制度创业者,那么制度创业者针对问题企业的一个明确挑战就足以激发追随者的心理警报(mental alarm),把他们带入判断再评估阶段;然而,如果制度创业者与追随者的关系比较弱,那么制度创业者有必要创造一个可以让追随者体验到突变(jolts)和制度矛盾(institutional contradiction)的环境,以此来激发他们的心理警报,并把他们带入判断再评估阶段。又如,根据合法性判断理论,虽然评价者可以从工具性、关系性和道德性视角对目标企业进行合法性判断,不过在评价视角选取的时候,不同的评价者有不同的偏好。因此,制度创业者可以通过影响追随者的评价视角选择来引导追随者的合法性判断,从而引导变革的方向。尤其是,当追随者体验到相互冲突的合法性判断时(比如说,从工具性视角进行评价,某企业是合法的,然而从道德性视角进行评价,该企业是不合法的),制度创业者可以通过劝说等方式影响追随者进行占优视角选择,以此来达到自己的意图。

(二)对战略路径的启示

尽管战略路径的学者们也提出了依从环境、选择环境、操控环境和创造环境等获取组织合法性的策略,但是这些策略几乎都不是从改变评价者认知这个角度出发而制定的,因此这些策略的实施略显被动。然而,合法性判断理论有助于探索组织用来改变个体评价者的主观判断的社会影响策略和制度策略。合法性判断理论认为,组织有效性会影响评价者的合法性判断,并不是场域中抽象的组织有效性在影响评价者对组织进行合法性判断,而是评价者感知的有效性(perceived validity),或者有效性信念(validity belief)在影响评价者的合法性判断。而且,并不是所有的评价者都暴露于同样的信息源,就算是面对同样的信息源,不同评价者感知的有效性也是不一样的。这就说明,不同评价者可能拥有不同的有效性信念。根据有效性线索的知觉性质,就为组织决策者操纵评价者的判断创造了机会。通常来讲,以下两种策略可以用来影响评价者的有效性信念和正当性判断。

第一种被称为修辞策略。在劝说(persuasion)研究领域,关于话语和框架理论(discourse and framing theory)的文献已经识别了多重修辞策略(rhetorical strategies)。这些修辞策略也可以用来影响评价者关于被评价企业的有效性信念和合法性判断。其中,增强评价者有效性信念的修辞策略的例子有:采用公众认可策略(endorsement),向观众宣称大多数人或者越来越多的人都支持被评价企业;采用权威许可策略(authorization),向观众宣称规则制定者或其他有影响力的人物都认可和支持被评价企业。另外,促进评价者做出合法性判断的修辞策略的例子有:采用功绩强调策略(success emphasizing)向公众宣传企业的功绩,例如一项企业实践为一个社会关注的问题提供了有效的解决方案,以此来获取评价者的支持;采用共鸣创建策略(resonance creating)向公众宣传企业的道德价值观从而与评价者的规范性信念(normative belief)形成情感共鸣;采用身份构建策略(identity constructing)向公众传递独特的组织形象,以此来提升评价者的组织合法性知觉。

第二种被称为可靠性策略。评价者的有效性信念来自有效性信息源,然而并不是所有的有效性信息源都是同等可靠和具有影响力的。占据主体位置(subject position)的人,例如权威人士(规则制定者、立法者和法官),有更多机会接近沟通渠道的职位(记者、媒体企业经营者)、专家(experts)、社会名流(social celebrities)、地位高的演员(high-status actors)等,这些人的态度和观点对评价者关于被评价组织的有效性知觉有很大的影响。因为相比其他有效性信息源来说,这些信息源具有更高的可靠性,因此他们传递的有效性信息更能增强评价者的有效性信念。所谓可靠性策略(credibility strategies)就是指组织采取办法对可靠性较高的有效性信息源进行施加影响和进行控制,从而间接地去影响评价者的有效性信念。例如,采取聚焦沟通(focused communication)的方式从多个渠道对占据主体位置的人进行游说,使得占据主体位置的人承认组织具有合法性。

六、 合法性判断理论评述与研究展望总之,关于合法性判断的研究刚刚兴起,大量研究仍然停留在理论建模阶段,相关实证研究还比较少。学者们主要围绕以下几个主题进行了探讨:合法性判断的判断模式、合法性判断的评价视角、合法性判断形成的心理历程以及如何影响个体进行合法性判断的策略等几个方面。深刻把握个体层次合法性判断的动力机制,可以帮助我们更好地理解集体层次合法性或者组织有效性的形成和消失过程,以及更好地理解个体评价者在这些过程中所扮演的起到作用。之所以以往学者很少关注个体层次的合法性判断,不是因为学者们对组织合法性的微观机制不感兴趣,而是因为个体层次的合法性判断模型需要把社会心理学关于合法性的研究与制度路径关于合法性的研究整合起来。然而,这个整合工作是非常困难的,因为这两个研究领域使用不同的合法性定义,把合法性概念置于不同的法则关系(nomological networks)之中,并且在分析层次上也不同。Tost(2011)克服了这些障碍,成功开启了合法性判断研究的先河,在制度理论和社会心理学理论的基础上建立了一个合法性判断的过程模型,并通过这个模型解释了什么时候、怎样以及为什么个体评价者关于既定组织的合法性判断从合法变为不合法(或从不合法变为合法),从而导致个体评价者寻求制度变革(或维持现状)。在实践方面,深入了解组织合法性形成的微观机制,有助于组织主动地采取极具针对性的策略来建立和维护和修复自身的合法性。在理论方面,从评价者角度研究组织合法性极大地丰富了组织合法性研究的内容,是对制度路径和战略路径的有力补充。然而,这个新兴领域的研究还存在许多不足,需要未来研究者继续加以完善。

首先,合法性判断如何制度化为社会现实。合法性判断也称为个体层次的组织合法性,是指单个评价者关于特定组织对于其社会情景来说是否合理的个体判断;有效性也称为集体层次的组织合法性,是指多个评价者关于特定组织对于其社会情景来说是否合理的一致性判断。评价者视角关注个体层次合法性判断的形成过程,以及组织有效性如何影响个体层次合法性判断的形成过程。但是,关于个体层次的合法性判断如何汇聚成集体层次的组织有效性,也就是合法性判断如何制度化为社会现实,这个问题很重要,未来研究者可以在这方面加以关注。

其次,合法性与公平感之间的因果关系。早期社会心理学研究往往把公平感(fairness)作为合法性判断的主要内容(Tyler,1997),甚至把合法性(legitimacy)概念与公平感混为一谈。这种观点逐渐得以修正,认为公平感只是合法性判断内容的一方面而已,公平感不等同于合法性。然而,关于公平感与合法性之间的因果关系还存在着诸多争论,有人认为合法性是公平感的前因变量(Tyler,2006),有人认为合法性是公平感的结果变量(Hegtvedt和Johnson,2000),也有人认为公平感既是合法性的前因变量也是合法性的结果变量,取决于合法性判断过程的具体阶段(Tost,2011)。具体来说,在合法性使用阶段,合法性是公平知觉的前因变量,然而在采用主动模式进行的合法性评价阶段,公平感是合法性的前因变量。未来研究者可以继续探讨合法性与公平感之间的因果关系。

再次,影响合法性判断模式选取的因素。在合法性判断的开始阶段,评价者将面临判断模式的选择。如果环境中存在组织有效性线索,评价者基本上会选择被动模式进行认知加工,但是,也不排除在这种情况下评价者采用主动模式或者主动模式与被动模式相结合的方式来进行合法性判断的可能性。那么,当场域中存在有效性线索时,什么情况下评价者会抛弃可以避免心智努力的被动模式,而选择需要付诸心智努力的主动模式进行合法性判断呢?Haack等(2014)认为,评价者的责任心(accountability)、没有时间压力(absence of time pressure)等情景因素增加了评价者放弃被动模式而采用主动模式形成判断的可能性,然而,在缺乏这些因素的情况下,独立的评价模式正当性判断不太可能。此外,评价者的特征,例如个人兴趣(personal interest)和先前知识(previous knowledge)也增加了评价者将从事积极认知加工的可能性(Bitektine和Haack,2015)。Bitektine(2011)认为,在社会判断形成的过程中,对评价者来说经济和社会利害关系越高,拥有和表达一个判断的社会压力越强,对不确定性的心理容忍性越低,诸如时间和金钱等资源的可获得性越高,将促进个体评价者采用主动模式进行评价,相反的情景特征将促进评价者采用被动模式进行评价。未来研究者可以围绕以上推论进行实证检验。

最后,影响评价视角选取的因素。在合法性判断的形成阶段,如果评价者采用主动模式进行评价,可以采用的视角包括工具视角、关系视角和道德视角等。那么哪一个或哪几个视角可能会成为评价者的优先选择,这个问题学者们以前很少关注。Tost(2011)认为,评价视角的相对优先级或多或少会受到评价者对所评价组织的社会同一感(social identification)的影响,社会同一感比较高的评价者倾向于基于关系性和道德性视角对组织进行合法性判断,社会同一感比较低的评价者倾向于基于工具性视角对组织进行合法性判断。因此,未来研究者可以围绕影响评价视角选择的因素加以探讨。

| [1] | Bitektine A, Haack P. The " macro” and the " micro” of legitimacy: Toward a multilevel theory of the legitimacy process[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(1): 49–75. |

| [2] | Bitektine A. Toward a theory of social judgments of organizations: The case of legitimacy, reputation, and status[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(1): 151–179. |

| [3] | DiMaggio P J, Powell W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147–160. |

| [4] | Greenwood R, Suddaby R. Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five accounting firms[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(1): 27–48. |

| [5] | Haack P, Pfarrer M D, Scherer A G. Legitimacy-as-feeling: How affect leads to vertical legitimacy spillovers in transnational governance[J]. Journal of Management Studies, 2014, 51(4): 634–666. |

| [6] | Hegtvedt K A, Johnson C. Justice beyond the individual: A future with legitimation[J]. Social Psychology Quarterly, 2000, 63(4): 298–311. |

| [7] | Johnson C, Dowd T J, Ridgeway C L. Legitimacy as a social process[J]. Annual Review of Sociology, 2006, 32(1): 53–78. |

| [8] | Kunda Z. The case for motivated reasoning[J]. Psychological Bulletin, 1990, 108(3): 480–498. |

| [9] | Oliver C. Strategic responses to institutional processes[J]. Academy of Management Review, 1991, 16(1): 145–179. |

| [10] | Parsons T. Structure and process in modern societies[M]. New York: Free Press, 1960. |

| [11] | Reast J, Maon F, Lindgreen A, et al. Legitimacy-seeking organizational strategies in controversial industries: A case study analysis and a bidimensional model[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 118(1): 139–153. |

| [12] | Schneiberg M, Clemens E S. The typical tools for the job: Research strategies in institutional analysis[J]. Sociological Theory, 2006, 24(3): 195–227. |

| [13] | Skitka L J, Bauman C W, Lytle B L. Limits on legitimacy: Moral and religious convictions as constraints on deference to authority[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2009, 97(4): 567–578. |

| [14] | Suchman M C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571–610. |

| [15] | Tost L P. An integrative model of legitimacy judgments[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(4): 686–710. |

| [16] | Tyler T R. The psychology of legitimacy: A relational perspective on voluntary deference to authorities[J]. Personality and Social Psychology Review, 1997, 1(4): 323–345. |

| [17] | Tyler T R. Psychological perspectives on legitimacy and legitimation[J]. Annual Review of Psychology, 2006, 57(1): 375–400. |

| [18] | Weber M, Roth G, Wittich C. Economy and society: An outline of interpretive sociology[M]. Berkeley: University of California Press, 1924. |

| [19] | Zimmerman M A, Zeitz G J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(3): 414–431. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39