文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第4期 |

- 黄海洋, 何佳讯

- Huang Haiyang, He Jiaxun

- 融入中国元素:文化认同对全球品牌产品购买可能性的影响机制研究

- Incorporating chinese elements:on the effect of culture identity on purchasing likelihood of global brands’ products

- 外国经济与管理, 2017, 39(4): 84-97

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(4): 84-97.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-09-12

2017第39卷第4期

品牌在消费者认同中扮演着重要角色(Kirmani,2009;Morhart等,2015),消费者往往依靠品牌来表达自我、实现自我提升或自我验证。因此,企业通常把品牌作为一种象征性和体验性资源,消费者可以依靠这些资源把自我认同和国家或文化联系起来(Aaker等,2001;He和Wang,2015)。实际上,文化认同对于集体主义文化的国家(如中国)而言尤为重要(He等,2015),因为在集体主义文化的国家,人们往往基于与别人的联系来确认自我概念(self-concept)或自我图式(self-schema)。在实践中,我们也可以看到越来越多的全球品牌为增强本土相关性,尝试利用中国消费者的文化认同感,在其广告设计上使用中国元素,中国元素甚至已渗透到产品研发、设计和包装等方面(何佳讯等,2014)。但其中成功者寥寥无几,有的甚至引起消费者的反感或抵制。例如,为表达广汽本田理念S1轿车的“人生何处不修行”主题,某汽车公司化用《西游记》中西天取经的情景,虚构了师徒四人驾驶本田理念S1赶往西天取经的场景,借用唐僧“坚定信念,人生何处不修行”的话语表达广告主题。然而,该广告却在社交网络上遭到消费者的抵制,知乎、猫扑等知名论坛纷纷抗议该广告。又如,Burberry在2015年推出了一款春节限量围巾,传统格子羊绒围巾的末端绣上了一个红色的“福”字。但该产品随即遭到了大量消费者的吐槽,一张男模围上“福”字围巾的形象照在微博上被转发了14000次,却有3500则负面评论①。那么,为什么跨国公司利用中国消费者的文化认同推出“中国风”产品,却频频遭遇滑铁卢?其中的机制是怎样的?进一步看,全球品牌融入中国元素后,一个不可避免的问题是其真实性(authenticity)。那么,对于有着不同真实性追求的消费者而言,他们又如何看待这一现象?

① 资料来源:http://fashion.qq.com/a/20150127/084021.htm。

基于以上分析,我们展开本研究,试图对上述问题进行剖析。本文借鉴现有关于社会认同的研究,引入文化认同(cultural identity)(Jameson,2007;He和Wang,2015)作为分析中国元素有效性的前置变量。特别地,我们借鉴全球品牌相关研究,把品牌本土象征价值(brand local icon value)(Steenkamp等,2003)作为本研究的解释机制。同时,考虑到全球品牌融入中国元素后,一个较为现实的问题是其真实性能否为消费者所接受。为此,我们从真实性相关研究中引入一个较为相关的变量——真实性偏好(preference for authenticity)(Nijssen和Douglas,2011),以分析不同特征的消费者如何看待全球品牌产品的中国元素。具体地,本研究试图回答文化认同如何影响全球品牌中国元素产品的购买可能性?其中的影响机制是怎样的?进一步地,真实性偏好如何调节文化认同对购买可能性的影响?其调节效应主要体现在哪一阶段?本研究预计的创新之处主要体现在三个方面:第一,基于社会认同等相关研究,首次引入文化认同作为研究中国元素有效性的前因变量;第二,把品牌本土象征价值作为中介变量,理清文化认同影响购买可能性的机理;第三,从真实性相关文献中引入真实性偏好这个新变量,把真实性相关研究和全球品牌本土化结合起来。

二、 文献回顾与理论假设(一)中国元素

尽管被广泛应用于产品研发、设计、包装等方面,但“中国元素”这一概念尚无公认的严格定义。在对中国元素的众多提法和理解中,有两个定义颇具代表性。第一个定义源于实务界。2007年,文化部和人文中国系列活动组委会在创办“人文中国”大型系列活动时,首次明确提出了中国元素的定义,即凡是被大多数中国人(包括海外华人)认同的、凝结着中华民族传统文化精神,并体现国家尊严和民族利益的形象、符号或风俗习惯,均可视为中国元素。第二个定义源于学术界。何佳讯等(2014)在回顾了广告界和政府机构对中国元素的定义后,将中国元素的内涵范围从符号和精神层面拓展至实物层面,从营销学的角度对中国元素重新进行了定义,认为中国元素是来源于中国文化传统或在中国现代社会发展中产生的与中国文化紧密联系的符号、精神内涵或实物,它们为大多数中国人所认同,消费者能够藉之联想到中国文化而非其他国家的文化。

在本研究中,中国元素的概念主要沿用何佳讯等(2014)基于营销角度的提法。理由如下:第一,与实务界强调形象、符号或风俗习惯不同,何佳讯等(2014)把中国元素的概念进一步拓展至实物,这有助于对中国元素的研究和讨论从传统的营销传播范畴拓展至产品研发和设计等范畴。第二,“消费者能够藉之联想到中国文化而非其他国家的文化”进一步明确了一般本土化战略与使用中国元素进行本土化战略的差异。例如,肯德基为适应本土消费者需求,分别推出了“深海鳕鱼条”和“皮蛋瘦肉粥”。但“深海鳕鱼条”并没有让消费者联想到中国文化,而“皮蛋瘦肉粥”是经典的广东汉族特色美食,反映了中国饮食文化。

(二)文化认同与品牌本土象征价值

1.全球品牌及品牌本土象征价值

一般地,在国际市场上广泛可得并且在世界上具有高认知度的品牌被称为全球品牌(Dimofte等,2010)。Özsomer和Altaras(2008)结合消费者认知和营销标准化两个角度,对全球品牌进行了定义,认为全球品牌是那些消费者认为具有全球知名度、可得性、接受度和渴望度的品牌,并且这些品牌在不同市场上具有抽象意义上的产品一致性。在探讨全球品牌如何进行跨国销售和管理时,一个不可回避的问题是如何在保持标准化的同时,兼顾不同国家的消费文化(何佳讯,2013)。因此,作为全球本土化的一个重要手段,中国元素在全球品牌上的应用越来越广泛。值得指出的是,并不是在全球品牌上使用了中国元素就能取得成功。实际上,我们可以看到许多使用中国元素失败的案例。为此,Steenkamp等(2003)在研究感知品牌全球性对消费者购买可能性的影响时,引入了品牌本土象征价值这一相对的概念,论证了其作为一种本土化战略选择的可行性。在Steenkamp等(2003)研究的基础上,Özsomer(2012)把这一概念称为本土象征性(local iconness),并把它定义为品牌象征本国成员价值观、需要和渴望的程度。相关研究表明,全球品牌所展现的品牌本土象征价值可以提高消费者的购买可能性(Steenkamp等,2003;Özsomer,2012;Xie等,2015)。

2.文化认同及其与品牌本土象征价值的关系

文化认同是指人们在某种特定的文化背景下识别和认同一组能把该文化与其他文化区别开来的核心元素(Clark,1990;He和Wang,2015),它涉及历史的视角,注重知识和价值观的代际传递(Jameson,2007)。从自我概念和社会认同的角度看,文化认同体现了个体自我意识,这种自我意识主要源于个体作为正式或非正式的内群体成员,受到的群体内传递或灌输的知识、信念、价值观、态度、传统和生活方式的影响。因此,文化认同是个人认同的组成部分之一,依赖于自我认知的内在心理状态(Jameson,2007)。从本质上看,He等(2015)指出文化认同是集体认同的一种形式,它基于共同的历史文化传统把人们联系起来。来自于相同文化背景的个体共同分享他们的习俗、实践、语言、价值观和世界观,共同定义他们的社群。

全球品牌相关研究表明,全球一体化并不意味着全球消费者需求的同质化。相反,全球化和当地化总是交织在一起(Strizhakova等,2012),消费者往往会在全球认同和本土认同之间找寻平衡或进行身份切换(Zhang和Khare,2009)。这意味着本土消费文化在消费者自我概念中,依然发挥着重要的自我验证功能(Alden等,2006)。消费者往往通过产品的象征意义来表现真实自我,反映现实或渴望的身份,他们通常把产品本身附带的含义延伸至理想中的自我形象,对反映自我认同的品牌有更高的评价。而实际上,由于中国悠久的历史和丰富的文化遗产,文化认同对中国消费者的影响比对个体主义西方消费者的影响更明显(Wang和Lin,2009)。从社会认同的角度看,文化认同反映了个体对其所处文化群体的积极感受,具有社会心理学意涵,属于亲内群体(pro-in-group)构念(He和Wang,2015)。因此,与低文化认同的消费者相比,全球品牌上的中国元素更能激发高文化认同消费者对该文化元素本土象征性的感受,高文化认同消费者更加看重全球品牌所展现的品牌本土象征价值。基于以上分析,本文提出以下假设:

H1:文化认同正向影响品牌本土象征价值。

(三)文化认同、品牌本土象征价值和购买可能性

Zeugner-Roth等(2015)在基于社会认同理论辨析民族中心主义、国家认同和世界主义对消费者购买国内外产品意愿的影响时,指出消费者民族中心主义对购买意愿的影响主要源于道德义务和经济动机。一方面,由于害怕选择国外产品会威胁国内产业和导致失业(Verlegh,2007),本土消费者会产生抵制外群的动机,如拒绝购买国外产品;另一方面,民族中心主义者会为了保护本国经济而购买国内产品(Sharma,2011),即使这些产品在性能和质量上不比国外产品优越。与之不同,国家认同在某种程度上也反映了文化认同,代表着个体在多大程度上认同自己的国家及其文化和与之的正面情感联系,以及个体对这种正面感受的重视程度(Feather,1981)。因此,国家认同主要源于消费者对所属群体的依恋感,且与消费者民族中心主义明显不同的是,它并不会使消费者产生抵制外群的动机。由此可以推出,国家认同或文化认同并不排斥全球品牌。进一步地,He等(2015)在比较消费者民族中心主义和文化认同如何影响消费者对国内外产品的偏好和购买行为时,指出两者对消费者行为意愿产生影响的心理机制存在差异。前者主要源于国家主义、经济规范性聚焦和负面的排外情绪,而后者主要源于文化传统认同、社会心理性聚焦和正面的文化传统感受。因此,从文化认同的角度看,消费者对国产品牌的喜爱受到内在情感状态的驱动,源于对负载于国产品牌的象征性文化意涵的偏爱。

基于以上分析,我们可以看出,一方面,文化认同并不是一个带有明显外群偏见的概念,因此文化认同高的消费者并不一定排斥全球品牌;另一方面,文化认同对消费者行为意愿的影响主要源于消费者对产品所代表的文化象征性发自内心的喜爱,即真有之情(何佳讯,2008)。消费者对某种特定文化的认同会影响消费者对负载这种文化的产品的态度(如包含中国本土文化元素的全球品牌产品),增强消费者的文化归属感和购买意愿(He和Wang,2015)。由此我们推测,文化认同对全球品牌产品购买可能性的影响主要源于全球品牌因合理使用中国元素而蕴含的品牌本土象征性,即品牌象征本国成员价值观、需要和渴望的程度(Özsomer,2012)。由此,本文提出以下假设:

H2:文化认同主要通过品牌本土象征价值对购买可能性产生影响。换言之,品牌本土象征价值是文化认同对购买可能性产生影响的中介变量。

(四)真实性偏好的调节效应

人性和社会驱使个体追求真实性,消费者在消费过程中渴望真实的品牌体验(Aaker,1996)。然而,Morhart等(2015)指出,消费者日益面临过度的商品化、虚假的商品和毫无意义的市场提供物。因此,为克服这种毫无意义的消费,消费者开始寻找相关的、原创的和真正的品牌,他们日益渴望在品牌上体验真实性(Brown等,2003;Beverland,2005)。实际上,对全球本土化的产品而言,亦是如此。从真实性的角度看,何佳讯和吴漪(2015)指出,全球本土化的产品必须要同时兼具本土文化象征价值和保持原来的文化传统。对品牌赋予象征意义以提高品牌形象附加值,并不是指对品牌随意地杜撰概念或虚拟故事,如果那样,品牌会因为缺失世袭传统以及基础牢固的价值支撑而不具真实性。

Nijssen等(2011)把真实性偏好定义为消费者渴望代表某一文化的真正的产品、品牌或是思想。消费者希望从一系列与真实性消费相关的消费品或消费活动中,实现自我价值延伸,创造与自我相关的价值意义。Nijssen等(2011)研究发现,真实性偏好能够强化消费者世界心境(consumer world-mindedness)对外国消费者文化定位(FCCP)广告的正面影响,并弱化其对本土消费者文化定位(LCCP)广告的负面影响。因为在真实性偏好高的消费者看来,不同文化定位的广告并不存在国界之分,他们希望在不同的文化中体验文化的真实性和多样性。实际上,真实性偏好在内涵上与Riefler和Siguaw(2012)开发的世界主义量表中的开放心态(open-mindedness)这一维度类似,后者代表消费者对不同国家和文化的非偏见倾向,体现了消费者体验它们真实性的兴趣。Riefler和Siguaw(2012)发现,持有开放心态的消费者,其国际经验更丰富,经常直接接触不同国家的文化和消费风格,对不同国家的品牌和服务有积极的行为倾向。

从上面的分析可以看出,对于追求真实性的消费者而言,他们对产品的行为意愿更多源于对文化真实性的追求和偏爱。实际上,品牌本土象征价值代表了全球品牌使用中国元素展现本土文化精髓的程度,以及再现中国本土文化真实性的程度。因此我们推测,真实性偏好在品牌本土象征价值对购买可能性的影响中起正向调节作用。相对于真实性偏好低的消费者,真实性偏好高的消费者更加看重全球品牌所带来的本土象征价值,因此,对于真实性偏好高的消费者,品牌本土象征价值会对购买可能性产生更强的影响。

H3:真实性偏好调节文化认同对购买可能性产生影响的第二阶段,即在品牌本土象征价值对购买可能性的影响中具有调节效应——消费者真实性偏好越高,品牌本土象征价值对购买可能性的影响越强。

在上文中,本研究把品牌本土象征价值作为文化认同对购买可能性产生影响的中介变量,并且把真实性偏好作为调节变量。如果同时综合考虑调节效应和中介效应,就会存在三种可能的调节效应:真实性偏好分别调节第一阶段的效应(文化认同对品牌本土象征价值的影响)、第二阶段的效应(品牌本土象征价值对购买可能性的影响)和直接效应(文化认同对购买可能性的直接影响)。在假设H3中,本研究指出真实性偏好可以调节品牌本土象征价值对购买可能性的影响(第二阶段调节效应),那么,真实性偏好是否能调节文化认同对品牌本土象征价值的影响(第一阶段调节效应)和对购买可能性的直接影响(直接影响调节效应)。本研究认为这种调节效应是不显著的。从文化认同的本质上看,文化认同代表了消费者在特定文化背景下对核心文化元素的认同(Clark,1990;He和Wang,2015)。在中国文化背景下,文化认同可表现为消费者对负载于全球品牌上的中国本土元素的真有之情(何佳讯,2008),即消费者为本土元素所吸引,对品牌产生没有距离的亲密感和不可分离的依恋感,对品牌抱有介于“喜爱”(like)和“爱”(love)之间的热烈情感。从这个角度看,文化认同本身就包含了消费者对真实性的追求。因此,我们认为文化认同对品牌本土象征价值和购买可能性的直接影响并不会随着真实性偏好的高低而有所变化。另外,真实性偏好这个概念本身反映了消费者对体现产品真实性的特征的偏爱,如原创的产品工艺、设计等(Nijssen和Douglas,2011)。而品牌本土象征价值本质上体现了产品在文化上具有真实性这种特征。因此,我们认为真实性偏好可以正向调节品牌本土象征价值对购买可能性的影响。而文化认同是消费者的一种内在心理状态,依赖于个人自我感知(Jameson,2007),并不是一个反映产品特征的构念。因此,真实性偏好不会增强或减弱文化认同对上述变量的影响效应。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H4:真实性偏好不能显著调节文化认同对品牌本土象征价值的影响效应(第一阶段调节效应)(H4a)和对购买可能性的直接影响效应(直接影响调节效应)(H4b)。

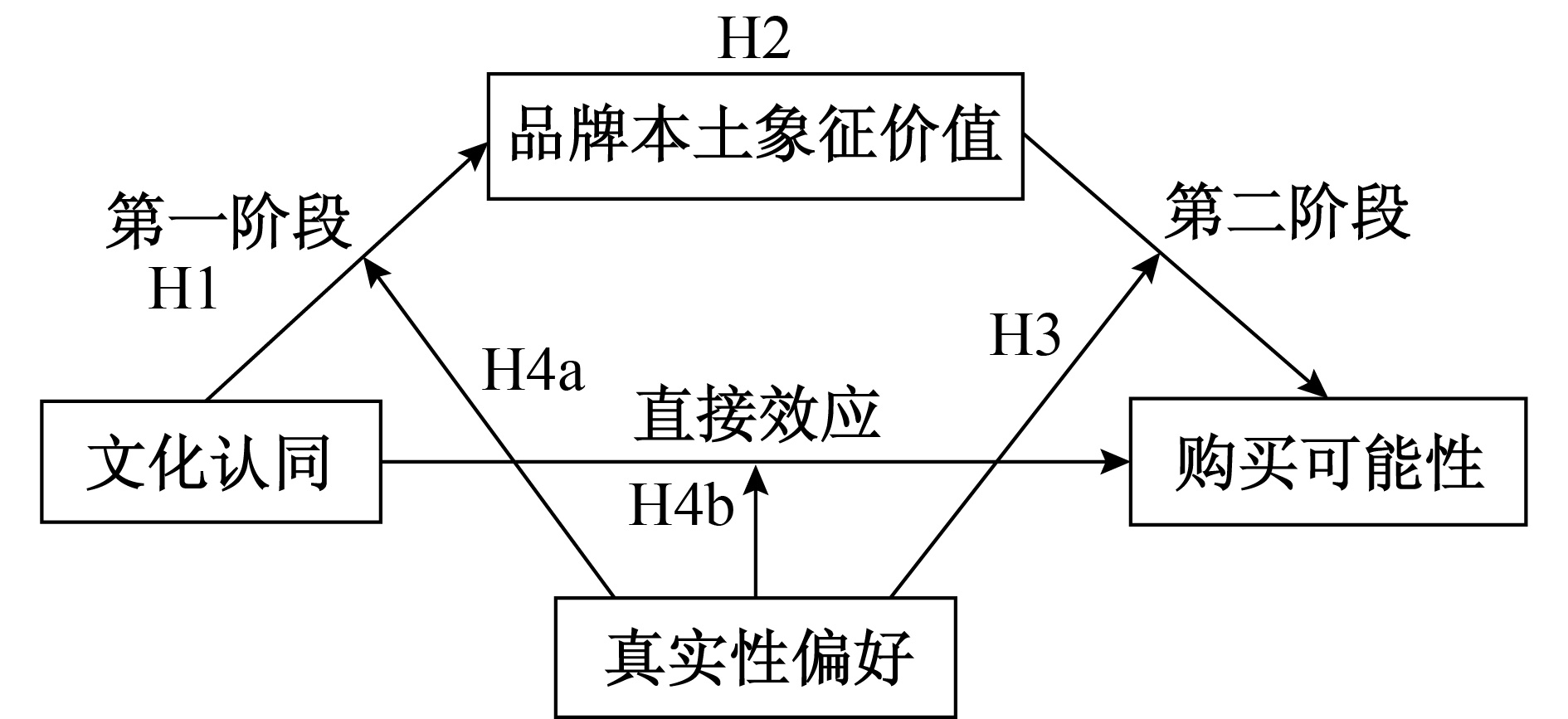

图1为本研究的概念模型图。

|

| 图 1 概念模型 |

(一)测试产品

本文的测试产品主要来源于何佳讯等(2014)的研究,该研究筛选出了六大具有中国元素的全球品牌产品,它们分别为:哈根达斯月饼、肯德基皮蛋瘦肉粥、HP mini VT牡丹上网本、戴尔Inspiron1320鱼漾纹饰上网本、Gucci赤龙纹包和Tiffany Charm红包挂坠。值得注意的是,该研究通过多项严格前测,保证了所选产品近十五年来,其母品牌曾在本土市场上推出过运用中国元素的产品,且这些产品受到一定关注或欢迎,目标消费群体在人口统计学变量上存在多样性。由于何佳讯等(2014)的研究已证实了每个测试产品的有效性,考虑到研究条件限制,我们随机抽取其中两个测试产品。最终,确定肯德基皮蛋瘦肉粥和Tiffany Charm红包挂坠为本研究的测试产品。

(二)抽样方法和样本

本研究采用在线调查的方式,通过专业网上调研平台“问卷星”进行数据收集。该调研平台主要向其注册成员推荐调查问卷,并基于成员以往的问卷填写行为对问卷质量进行控制。由于现在越来越多的跨国公司开始把引入中国元素作为本土化战略的手段(何佳讯等,2014),蕴含中国元素的产品在日常生活中可被各类消费者感知到,因此我们在样本的选择上,并没有把消费者限制于某一群体。本研究从问卷填写所花费的时间(删除填写时间过短的问卷)和选项之间的逻辑关系(删除选项之间存在明显矛盾的问卷)两方面来进一步保证问卷的质量。完成问卷的被调查者可以获得两方面的奖励:一是由于参加问卷调查而获得特定的会员积分奖励;二是通过抽奖获得由该平台的合作广告商提供的不定额物质奖励。本研究的问卷抽样在2015年12月期间进行,最终我们共收取了516份问卷,其中肯德基皮蛋瘦肉粥260份,Tiffany Charm红包挂坠256份。在此基础上,剔除答题不认真的问卷,确定有效问卷443份,有效率为86.0%。肯德基皮蛋瘦肉粥和Tiffany Charm红包挂坠的有效问卷数分别为217份和226份,两个品牌的问卷数量大体相当。总样本中,男性占31.6%,女性占68.4%;87.6%未婚,12.4%已婚;万元以下收入者居多,占77.9%。

(三)测量

为增强被调查者对包含中国元素产品的印象,我们首先在卷首放置被测试产品的文字介绍。针对Tiffany Charm红包挂坠的文字介绍为:蒂芙尼是一家全球性珠宝和银饰公司。进入中国市场后,蒂芙尼推出了含有中国元素的Tiffany Charm红包挂坠,把中国元素红包融入设计。针对肯德基皮蛋瘦肉粥的文字介绍为:肯德基原为国外快餐品牌,进入中国之后,肯德基推出了含有中国元素的肯德基皮蛋瘦肉粥。此后,我们放置被测试产品的图片,以激发被调查者关于该中国元素产品的联想。接着,我们对本研究所涉及的变量进行测量,最后收集相关人口统计变量。为保证量表的信度和效度,本研究所采用的量表均借鉴自国外成熟的量表。我们采用翻译加回译的方法将量表转化成中文,保证与英文原意的一致性。同时,为保证测项的准确性和可理解性,基于本研究的目的,我们参考三名具有管理学背景博士的意见进行了微调。具体地,对于品牌本土象征价值的测量,参考Steenkamp等(2003)开发的原始测项,我们借鉴Swoboda等(2012)测量品牌本土象征价值的做法,将原有的语义差别量表转化成7点Likert量表进行测量。其中,1分表示“完全不同意”,7分表示“完全同意”。测项包括:对我来说,这个产品是一个与中国相关的非常好的象征;我将这个产品与中国的东西相联系;对我来说,这个产品代表了和中国相关的一切。对于真实性偏好的测量,参考Nijssen等(2011)使用的测项,同样采取1到7的等级评分方式进行测量。测项包括:我喜欢把源于其他文化的正宗产品带回家里,如放到室内;当一个产品代表一种特定文化特征时,我愿意多花钱买真实的产品而不是复制品;我对真正的、具有特定国家特征的外国产品有一种直率的偏好。对于购买可能性的测量,参考Steenkamp等(2003)所采用的两个测项:一定不会购买/一定会购买;一点也不可能购买/非常可能购买,采用–3到3分的等级评分方式。对于文化认同的测量,参考Keillor等(1996)国家认同量表中的国家遗产和文化同质性两个维度。国家遗产的测项包括:中国的优势之一就是它重视历史上的重要事件;中国拥有强大的历史遗产;中国人敬仰那些中国以前的重要人物。文化同质性的测项包括:中国人拥有其他国家人不具有的特定文化特征;一般而言,中国人拥有共同的历史背景;中国人为拥有中国国籍而骄傲;人们经常参加一些能表明他们是“中国人”的活动。这些测项均反映了消费者对本国文化的认同,同时在He等(2015)的研究中,他们把这些测项共同作为文化认同的测项。因此,参考He等(2015)的做法,本研究同样把这些测项作为文化认同的测量表征,采取1到7的等级评分方式进行测量。为控制其他外生变量的影响,本文考虑的控制变量包括品牌熟悉度,产品涉入度,被访者的性别、婚姻状况及收入水平等背景信息。品牌熟悉度和产品涉入度分别源于Steenkamp等(2003)以及Jain和Srinivasan(1990)的研究,参考Swoboda等(2012)的做法,采用单测项,采取1到7的等级评分方式进行测量。测项分别为:我了解(品牌名);买了不称心的(品类名),那真让人懊恼。性别(男=1,女=0)、婚姻(未婚/单身=1,已婚=0)设哑变量处理;收入水平以被试家庭的每月总收入进行衡量,从低到高共分12个档次(最低档次赋值为1,依次类推)。

(四)共同方法偏差

本研究采取多种方法对共同方法偏差进行控制(Podsakoff等,2003)。首先,在问卷指导语中说明回答并无对错之分,鼓励被访者如实回答,以降低社会期望效应使结果可能产生的偏差。其次,调整测项顺序。例如,在问卷中,我们先测试因变量。另外,本研究采用了多种不同的提问方式,如采用语义差别量表测量购买可能性,而品牌本土象征价值则采用Likert量表测量。最后,我们进行了Harman单因素检验,对本研究所涉及的自变量、因变量、中介变量和调节变量做未旋转主成分分析,共提取出四个因子,第一个因子的方差解释率占35.99%,低于50%。据此,可以认为共同方法偏差在本研究中并没有威胁。

四、 结果分析(一)描述性统计

我们首先计算各变量的平均值,得到各变量的组合分数。在此基础上,对各变量进行描述性统计,包括变量间的相关系数、各变量均值、标准差及Cronbach α值等。表1为各变量的平均值、标准差及变量间的相关系数。此外,各变量的信度良好,Cronbachα值均达到大于0.7的标准。

| 构 念 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1. 文化认同 | 1 | ||||||||

| 2. 品牌本土象征价值 | 0.255** | 1 | |||||||

| 3. 购买可能性 | 0.092 | 0.382** | 1 | ||||||

| 4. 真实性偏好 | 0.475** | 0.329** | 0.184** | 1 | |||||

| 5. 产品涉入度 | 0.275** | 0.168** | –0.084 | 0.187** | 1 | ||||

| 6. 品牌熟悉度 | 0.156** | 0.303** | 0.322** | 0.252** | 0.105* | 1 | |||

| 7. 性别 | –0.040 | 0.079 | 0.112* | 0.040 | –0.069 | 0.076 | 1 | ||

| 8. 婚姻 | 0.003 | –0.193** | –0.165** | –0.052 | 0.025 | –0.244** | –0.142** | 1 | |

| 9. 收入 | 0.096* | 0.114* | –0.019 | 0.060 | 0.071 | 0.194** | 0.127** | –0.312** | 1 |

| M | 5.636 | 4.357 | 4.102 | 4.971 | 5.147 | 3.707 | – | – | – |

| SD | 1.029 | 1.461 | 1.704 | 1.218 | 1.671 | 1.603 | – | – | – |

| Cronbach α | 0.889 | 0.868 | 0.920 | 0.745 | – | – | – | – | – |

| 注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。对采取–3到3等级评分测量的构念,将相应数值转换成1到7后再进行计算。 | |||||||||

(二)中介效应检验

本研究采用Baron和Kenny(1986)提出的因果逐步回归法检验中介效应,结果见表2。首先,构建自变量文化认同对因变量购买可能性产生影响的模型M1。结果显示,在控制了性别、婚姻和收入等控制变量后,文化认同对购买可能性的影响依然显著(β=0.094,p<0.05)。在此基础上,构建自变量文化认同对中介变量品牌本土象征价值产生影响的模型M2。同样地,结果显示在控制了相关变量后,文化认同显著正向影响品牌本土象征价值(β=0.160,p<0.001)。因此,本研究提出的假设H1得到验证。最后,构建模型M3,把自变量文化认同和中介变量品牌本土象征价值一起纳入模型,检验两者共同对因变量购买可能性的影响。结果显示在考虑了相关控制变量后,中介变量品牌本土象征价值显著影响因变量购买可能性(β=0.325,p<0.001),而自变量文化认同对购买可能性的影响并不显著(β=0.030,p>0.05)。这说明品牌本土象征价值在文化认同对购买可能性的影响中起完全中介作用。因此,本研究所提出的假设H2得到验证。此外,在以上各个模型中,方差膨胀因素均小于2,容忍度均接近1,说明不存在共线性问题。另外,Durbin-Watson统计量接近于2,说明残差存在自相关的可能性小,参数估计较为稳健。

| 变 量 | M1:购买可能性 | M2:品牌本土象征价值 | M3:购买可能性 | |||

| Step 1 | Step 2 | Step 1 | Step 2 | Step 1 | Step 2 | |

| 控制变量: | ||||||

| 性别 | 0.080 | 0.083 | 0.051 | 0.058 | 0.080 | 0.065 |

| 婚姻 | –0.109* | –0.113* | –0.125* | –0.133** | –0.109* | –0.070 |

| 收入 | –0.118* | –0.125** | 0.010 | –0.004 | –0.118* | –0.123** |

| 产品涉入度 | –0.101* | –0.124** | 0.147** | 0.098* | –0.101* | –0.156*** |

| 品牌熟悉度 | 0.322*** | 0.310*** | 0.251*** | 0.226*** | 0.322*** | 0.237*** |

| 自变量: | ||||||

| 文化认同 | 0.094* | 0.160*** | 0.030 | |||

| 中介变量: | ||||||

| 品牌本土象征价值 | 0.325*** | |||||

| ΔR2 | 0.141 | 0.008 | 0.130 | 0.035 | 0.141 | 0.096 |

| ΔF | 14.360*** | 4.064* | 13.068*** | 18.138*** | 14.360*** | 27.379*** |

| 合计R2 | 0.141 | 0.149 | 0.130 | 0.165 | 0.141 | 0.237 |

| 调整后R2 | 0.131 | 0.137 | 0.120 | 0.153 | 0.131 | 0.225 |

| Durbin-Watson | – | 1.933 | – | 1.811 | – | 1.839 |

| 注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。表中所示为标准化系数。 | ||||||

(三)调节效应检验

本研究采用Edwards和Lambert(2007)提出的“总效应调节模型”(total effect moderation model)来检验调节效应。总效应调节模型融合了直接效应的调节和间接效应的调节,可以检验出在文化认同对购买可能性产生影响的不同阶段,真实性偏好是否产生显著调节效应。

按总效应调节模型的要求,事先假设中介过程的三条路径(前因变量→中介变量、中介变量→结果变量、前因变量→结果变量)都有可能受到调节变量的影响,因而将直接效应(前因变量→结果变量)和间接效应(前因变量→中介变量→结果变量)结合起来进行调节作用分析。为此,我们构建下列两个方程。方程(1)反映第一阶段的影响,方程(2)反映第二阶段的影响及直接效应。其中,PFA代表调节变量真实性偏好,CI、BLIV和PL分别代表文化认同、品牌本土象征价值及购买可能性。

| $BLIV = {{\rm{a}}_{05}} + {{\rm{a}}_{{\rm{x}}5}}CI + {{\rm{a}}_{{\rm{z}}5}}PFA + {{\rm{a}}_{{\rm{xz}}5}}(CI \times PFA) + {{\rm{e}}_{{\rm{m}}5}}$ | (1) |

| $PL \!=\! {{\rm{b}}_{020}} \!+\! {{\rm{b}}_{{\rm{x20}}}}CI \!+\! {{\rm{b}}_{{\rm{m20}}}}BLIV \!+\! {{\rm{b}}_{{\rm{z20}}}}PFA \!+\! {{\rm{b}}_{{\rm{xz20}}}}(CI \!\times\! PFA) \!+\! {{\rm{b}}_{{\rm{mz20}}}}(BLIV \times PFA) \!+\! {{\rm{e}}_{{\rm{y20}}}}$ | (2) |

首先,对所涉变量进行中心化。然后,通过构建多元回归方程,计算各回归系数,如表3所示。系数

| 调节变量 | ax5 | az5 | axz5 | R2 | bx20 | bm20 | bz20 | bxz20 | bmz20 | R2 |

| 真实性偏好 | 0.236*** | 0.313*** | 0.060 | 0.125*** | –0.079 | 0.410*** | 0.169** | 0.004 | 0.089* | 0.163*** |

| 注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | ||||||||||

在此基础上,我们通过bootstrap进一步计算在调节变量的不同水平下各效应值的大小及显著程度。以本研究中的433个个案数据为原始样本,采取有放回的随机重复抽样,每次抽取数量为433个。随后,基于抽取的样本(433个个案数据)计算各路径系数、间接效应和总效应的估计值。重复上述步骤1000次,最终得到1000组样本及估计值,并在此基础上确定偏差校正置信区间(bias-corrected confidence intervals),判断各效应差异的显著性,结果如表4所示。

| 调节变量 | 阶 段 | 效 应 | ||||

| 第一阶段 | 第二阶段 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | ||

| 真实性偏好 | ||||||

| 低 | 0.163** | 0.302*** | –0.084 | 0.049*** | –0.034 | |

| 高 | 0.309*** | 0.519*** | –0.074 | 0.160*** | 0.086 | |

| 差异 | 0.145 | 0.217** | 0.009 | 0.111* | 0.120 | |

| 注:(1)分组依据以调节变量加减一个标准差为准。其中,间接效应为第一阶段和第二阶段的效应值乘积;总效应由直接效应与间接效应加总得到;差异由高低两组效应值相减得到。具体操作过程及判断标准参见Edwards和Lambert(2007)。(2)*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | ||||||

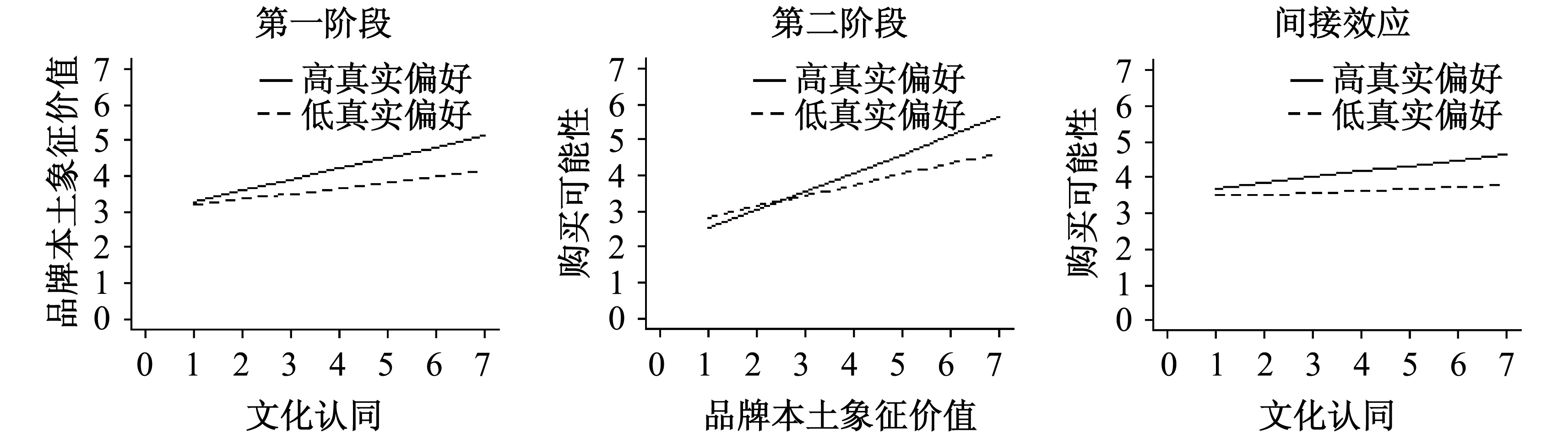

结果显示高真实性偏好组在不同阶段的影响效应均高于低真实性偏好组,但其显著性存在差异。具体地,与表3的结果一致,在第一阶段和直接影响效应上,高低两组的差异并没有达到统计上的显著,偏差校正置信区间在显著性95%的水平上均包括0。因此,本研究所提出的假设H4a和H4b均得到验证。而在第二阶段,高真实性偏好组的影响效应为0.519(p<0.001),而低真实性偏好组的影响效应为0.302(p<0.001),偏差校正置信区间在95%的水平上不包括0,两者差异显著。因此,本研究所提出的假设H3得到验证。进一步看,间接效应也存在显著差异,其中高真实性偏好组的影响效应为0.160(p<0.001),低真实性偏好组的影响效应为0.049(p<0.001),两者差异为0.111(p<0.05)。图2为第一阶段、第二阶段和间接效应在真实性偏好不同水平上(高低一个标准差)的斜率比较。

|

| 图 2 真实性偏好不同水平上的斜率比较 |

图2中的三幅图清楚显示,在第一阶段,高真实性偏好组的斜率较低组陡,但两者差异并不明显。而在第二阶段,高真实性偏好组的斜率明显比低组陡。综合第一阶段和第二阶段的影响,在间接效应中,低真实性偏好组的斜率几乎和X轴平行,而高组的斜率明显更陡。因此,通过图2可以明显看出,真实性偏好正向调节文化认同对购买可能性的间接效应,但其调节效应主要源于第二阶段而非第一阶段。

五、 讨 论总体上,本文所提出的假设均得到验证。研究表明,文化认同正向影响品牌本土象征价值,品牌本土象征价值在文化认同对购买可能性的影响过程中起完全中介作用。在此基础上,本研究通过总效应调节模型验证了真实性偏好的调节效应。结果表明,真实性偏好调节文化认同对购买可能性产生影响的第二阶段,即在品牌本土象征价值对购买可能性的影响中产生调节效应——消费者真实性偏好越高,品牌本土象征价值对购买可能性的影响越强。但在第一阶段和直接影响阶段,真实性偏好均不产生显著的调节效应。

(一)理论意义

本研究的理论意义主要体现在三个方面。首先,本研究理清了文化认同对全球品牌中国元素产品购买可能性产生影响的机制。现有大量研究均表明文化认同作为消费者个人认同的重要组成部分,对消费者购买国内外产品有重要的影响。例如,He等(2015)在中国市场上发现,文化认同能够促进中国消费者对国产品牌的偏爱和真实购买行为。Zeugner-Roth等(2015)的研究表明,国家认同(某种程度上反映了文化认同)正向影响消费者对国内产品的购买意愿,而对国外产品购买意愿的影响并不明显。与此类似,Jameson(2007)以及Gomez和Torelli(2015)等研究均表明,消费者对与自身文化认同一致的产品评价更高。在上述研究的基础上,本研究把文化认同引入全球品牌本土化研究,分析中国消费者如何评价融入中国元素的全球品牌产品。特别地,我们基于Steenkamp等(2003)的研究,首次引入品牌本土象征价值作为解释机制。实证分析表明,当控制了品牌本土象征价值后,文化认同对购买可能性的影响并不显著(β=0.030,p>0.05)。这表明本研究引入的中介变量是非常有效的,完全中介了文化认同对全球品牌产品购买可能性的影响。因此,在中国市场上,利用消费者的文化认同来推出融入中国元素的全球品牌产品,其有效性完全取决于消费者是否能在全球品牌上感知到本土文化象征性。

其次,现有关于全球品牌的研究大多关注品牌本土象征价值作为前因变量如何影响全球品牌资产或行为意愿(Steenkamp等,2003;Özsomer,2012;Xie等,2015),而少有研究分析品牌本土象征价值的前置变量。到目前为止,仅何佳讯等(2014)尝试从刻板印象一致性的角度,分析了全球品牌运用的中国元素与消费者对该中国元素印象的一致性对品牌本土象征价值的影响。与此不同,本研究引入了文化认同这一衡量消费者稳定心理倾向的构念,分析其对品牌本土象征价值的影响。实证结果表明,文化认同显著正向影响品牌本土象征价值(β=0.160,p<0.001),文化认同高的消费者更能从中国元素上感知到代表本土文化的价值。因此,我们的研究进一步拓展了品牌本土象征价值的前置因素,丰富了全球品牌相关研究。

最后,本研究从真实性的角度引入了真实性偏好这个新的调节变量。虽然越来越多的学者开始关注真实性研究(Beverland和Farrelly,2010;Spiggle等,2012;Napoli等,2014;Morhart等,2015),却少有学者在实证研究中把真实性研究和全球品牌本土化研究结合起来。全球品牌本土化的一个很现实的基本问题是在本土化的过程中,如何平衡和保持自身文化和本土文化的真实性。同时,还要考虑消费者在追求文化真实性上的差异。本研究发现真实性偏好的调节效应主要发生在文化认同对购买可能性产生影响的第二阶段,并且间接效应的差异主要是由第二阶段的调节效应引起的。因此,本文把真实性相关研究延伸至全球品牌本土化研究领域,进一步拓展了研究思路。

(二)实践意义

本研究对相关实践有一定的指导意义。首先,营销人员可以把真实性偏好作为一个细分变量。我们的研究表明真实性偏好高的消费者更加看重全球品牌所蕴含的本土象征价值。因此,跨国公司在本土化过程中针对真实性偏好不同的细分市场,可考虑采取差异化策略。在真实性偏好高的细分市场上,消费者的消费动机主要是体验品牌所蕴含文化的真实性。因此,跨国公司要格外谨慎,有针对性地运用中国元素,突出本土文化特色是吸引这类消费者的重要手段。对于真实性偏好低的消费者而言,突出本土文化象征价值则显得不那么重要,或许感知品牌全球性(perceived brand globalness)(Steenkamp等,2003)对他们来说更加重要。为此,跨国公司可依据消费者的真实性偏好差异,合理分配资源和设计产品。

更为重要的是,品牌本土象征价值在文化认同对购买可能性的影响过程中起完全中介作用。这表明营销人员应该意识到,文化认同对全球品牌产品购买可能性产生的正向影响,主要源于消费者感受到的全球品牌产品本身所蕴含的本土象征价值。文化认同体现了消费者对中国本土文化发自内心的喜爱。营销人员要想把消费者对本土文化发自内心的喜爱转换为对全球品牌产品的购买可能性,就必须深入了解中国文化和本土消费者心理,因为并不是使用了中国元素就能吸引认同本土文化的消费者。例如,2003年丰田在宣传其“霸道”汽车时,在广告中使用了中国元素石狮子——一辆“霸道”汽车停在两只石狮子前,一只石狮子抬起右爪做敬礼状,另一只石狮子向下俯首,背景为高楼大厦,配图广告语为“霸道,你不得不尊敬”。虽然石狮子有象征中国的意味,但消费者在广告中却感知不到品牌本土象征价值。消费者甚至一度反感丰田公司的做法,致使丰田公司不得不公开道歉。又如,2007年大量网友抨击美国知名咖啡店星巴克,认为其在北京故宫开设分店是对中国传统文化的糟蹋,纷纷抗议并要求其搬出故宫。之后《人民日报》、《光明日报》、新华社、中央电视台等主流媒体进行了大篇幅报道。迫于舆论压力,半年后星巴克撤离了故宫。这些事件表明,全球公司在使用中国元素时要格外谨慎,认同本土文化的消费者之所以会对全球品牌产生好感,是因为他们能感知到其本土文化象征价值。如果不考虑文化规范、社会规范和社会历史条件,则可能导致消费者的反感甚至抵制。

(三)本研究局限与未来研究方向

首先,本研究只考虑了真实性偏好这个调节变量,是否还存在其他调节变量,仍需以后的研究做进一步探讨。我们认为还可能产生正向影响的调节变量包括消费者自我真实(消费者在何种程度上按照自己的价值观和信仰,在生活中连接和遵循真实的自我)(Morhart等,2015)和地方主义(消费者对本土社区的情感依恋和积极态度倾向)(Alden等,2013),以后的研究可就这些调节变量做进一步的分析。其次,本研究只考虑了文化认同这个前因变量,而没有考虑其他可能对购买可能性产生影响的变量。其中一个可能产生混合影响的变量是Josiassen(2011)所提出的消费者反向认同(consumer disidentification),这个变量反映了消费者主动拒绝和疏远国内主流消费者的倾向。我们认为这个变量产生的影响是较为复杂的,一方面,由于反向认同高的消费者往往不认同本国的消费者以及他们的主流文化,因此反向认同有可能通过品牌本土象征价值这个中介对购买可能性产生负向影响;另一方面,由于反向认同高的消费者往往拒绝购买国内产品,因此他们有可能转而购买外来品牌的产品,如全球品牌。因此,以后的研究可同时考虑这两种力量,探究消费者反向认同对全球品牌产品购买可能性究竟产生何种影响。最后,我们需要考虑的是,当中国品牌融入某种国外元素时,文化认同对其购买可能性产生影响的机制是怎样的,是否会产生负向影响。站在战略的高度看,中国品牌为适应国际市场,在产品设计上或多或少会融入当地文化元素。那么,文化元素所属国的消费者如何看待这类品牌,其中是否存在新的解释变量和解释机制。理解上述问题对于中国品牌走向全球具有很强的战略指引意义。未来的研究可就这些问题做进一步探究。

| [1] | 何佳讯. 全球品牌化研究回顾: 构念、脉络与进展[J]. 营销科学学报, 2013(4): 1–19. |

| [2] | 何佳讯. 中国文化背景下品牌情感的结构及对中外品牌资产的影响效用[J]. 管理世界, 2008(6): 95–108. |

| [3] | 何佳讯, 吴漪. 品牌价值观: 中国国家品牌与企业品牌的联系及战略含义[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2015(5): 150–166. |

| [4] | 何佳讯, 吴漪, 谢润琦. 中国元素是否有效: 全球品牌全球本土化战略的消费者态度研究——基于刻板印象一致性视角[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2014(5): 131–145. |

| [5] | Aaker D A. Measuring brand equity across products and markets[J]. California Management Review, 1996, 38(3): 102–120. |

| [6] | Aaker J L, Benet-Martínez V, Garolera J. Consumption symbols as carriers of culture: A study of Japanese and Spanish brand personality constucts[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81(3): 492–508. |

| [7] | Alden D L, Kelley J B, Riefler P, et al. The effect of global company animosity on global brand attitudes in emerging and developed markets: Does perceived value matter?[J]. Journal of International Marketing, 2013, 21(2): 17–38. |

| [8] | Alden D L, Steenkamp J B E M, Batra R. Consumer attitudes toward marketplace globalization: Structure, antecedents and consequences[J]. International Journal of Research in Marketing, 2006, 23(3): 227–239. |

| [9] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. |

| [10] | Beverland M B. Crafting brand authenticity: The case of luxury wines[J]. Journal of Management Studies, 2005, 42(5): 1003–1029. |

| [11] | Beverland M B, Farrelly F J. The quest for authenticity in consumption: Consumers’ purposive choice of authentic cues to shape experienced outcomes[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 36(5): 838–856. |

| [12] | Brown S, Kozinets R V, Sherry J F Jr. Teaching old brands new tricks: Retro branding and the revival of brand meaning[J]. Journal of Marketing, 2003, 67(3): 19–33. |

| [13] | Clark T. International marketing and national character: A review and proposal for an integrative theory[J]. Journal of Marketing, 1990, 54(4): 66–79. |

| [14] | Dimofte C V, Johansson J K, Bagozzi R P. Global brands in the United States: How consumer ethnicity mediates the global brand effect[J]. Journal of International Marketing, 2010, 18(3): 81–106. |

| [15] | Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1–22. |

| [16] | Feather N T. National sentiment in a newly independent nation[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1981, 40(6): 1017–1028. |

| [17] | Gomez P, Torelli C J. It’s not just numbers: Cultural identities influence how nutrition information influences the valuation of foods[J]. Journal of Consumer Psychology, 2015, 25(3): 404–415. |

| [18] | He J X, Wang C L. Cultural identity and consumer ethnocentrism impacts on preference and purchase of domestic versus import brands: An empirical study in China[J]. Journal of Business Research, 2015, 68(6): 1225–1233. |

| [19] | Jain K, Srinivasan N. An empirical assessment of multiple operationalizations of involvement[J]. Advances in Consumer Research, 1990, 17(1): 594–602. |

| [20] | Jameson D A. Reconceptualizing cultural identity and its role in intercultural business communication[J]. Journal of Business Communication, 2007, 44(3): 199–235. |

| [21] | Josiassen A. Consumer disidentification and its effects on domestic product purchases: An empirical investigation in the Netherlands[J]. Journal of Marketing, 2011, 75(2): 124–140. |

| [22] | Keillor B D, Hult G T M, Erffmeyer R C, et al. NATID: The development and application of a national identity measure for use in international marketing[J]. Journal of International Marketing, 1996, 4(2): 57–73. |

| [23] | Kirmani A. The self and the brand[J]. Journal of Consumer Psychology, 2009, 19(3): 271–275. |

| [24] | Morhart F, Malär L, Guèvremont A, et al. Brand authenticity: An integrative framework and measurement scale[J]. Journal of Consumer Psychology, 2015, 25(2): 200–218. |

| [25] | Napoli J, Dickinson S J, Beverland M B, et al. Measuring consumer-based brand authenticity[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(6): 1090–1098. |

| [26] | Nijssen E J, Douglas S P. Consumer world-mindedness and attitudes toward product positioning in advertising: An examination of global versus foreign versus local positioning[J]. Journal of International Marketing, 2011, 19(3): 113–133. |

| [27] | ÖzsomerA. The interplay between global and local brands: A closer look at perceived brand globalness and local iconness[J]. Journal of International Marketing, 2012, 20(2): 72–95. |

| [28] | ÖzsomerA. Global brand purchase likelihood: A critical synthesis and an integrated conceptual framework[J]. Journal of International Marketing, 2008, 16(4): 1–28. |

| [29] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [30] | Riefler P, Siguaw J A. Cosmopolitan consumers as a target group for segmentation[J]. Journal of International Business Studies, 2012, 43(3): 285–305. |

| [31] | Sharma P. Country of origin effects in developed and emerging markets: Exploring the contrasting roles of materialism and value consciousness[J]. Journal of International Business Studies, 2011, 42(2): 285–306. |

| [32] | Spiggle S, Nguyen H T, Caravella M. More than fit: Brand extension authenticity[J]. Journal of Marketing Research, 2012, 49(6): 967–983. |

| [33] | Steenkamp J B E M, Batra R, Alden D L. How perceived brand globalness creates brand value[J]. Journal of International Business Studies, 2003, 34(1): 53–65. |

| [34] | Strizhakova Y, Coulter R A, Price L L. The young adult cohort in emerging markets: Assessing their glocal cultural identity in a global marketplace[J]. International Journal of Research in Marketing, 2012, 29(1): 43–54. |

| [35] | Swoboda B, Pennemann K, Taube M. The effects of perceived brand globalness and perceived brand localness in China: Empirical evidence on western, Asian, and domestic retailers[J]. Journal of International Marketing, 2012, 20(4): 72–95. |

| [36] | Verlegh P W J. Home country bias in product evaluation: The complementary roles of economic and socio-psychological motives[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(3): 361–373. |

| [37] | Wang C L, Lin X H. Migration of Chinese consumption values: Traditions, modernization, and cultural renaissance[J]. Journal of Business Ethics, 2009, 88(S3): 399–409. |

| [38] | Xie Y, Batra R, Peng S Q. An extended model of preference formation between global and local brands: The roles of identity expressiveness, trust, and affect[J]. Journal of International Marketing, 2015, 23(1): 50–71. |

| [39] | Zeugner-Roth K P, Žabkar V, Diamantopoulos A. Consumer ethnocentrism, national identity, and consumer cosmopolitanism as drivers of consumer behavior: A social identity theory perspective[J]. Journal of International Marketing, 2015, 23(2): 25–54. |

| [40] | Zhang Y L, Khare A. The impact of accessible identities on the evaluation of global versus local products[J]. Journal of Consumer Research, 2009, 36(3): 524–537. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39