文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第4期 |

- 王利平, 李颖

- Wang Liping, Li Ying

- 组织的社会评价:整合框架、动态分析和未来展望

- Social evaluation of organizations:an integrative framework,dynamic analysis and future prospects

- 外国经济与管理, 2017, 39(4): 52-67

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(4): 52-67.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-09-05

2017第39卷第4期

2016年4月发生的“和颐酒店女生遇袭事件”和5月曝光的“魏则西事件”,分别引发了对如家酒店集团和百度公司的全民声讨。两个组织都不得不面对汹涌而来的社会谴责。从开放系统视角看,组织得到社会公众的评价是普遍现象,是组织与外界交换的必然产物(Chen等,2012)。对于新创组织,社会评价影响关键资源和机会的获取,对于已经克服基本生存障碍的组织,在多大程度上得到社会公众的关注、认可、支持或赞誉,是影响组织生存环境的稳定性、组织成员认同、顾客忠诚等众多决定组织能否获得长远发展的关键问题(Petkova,2012;Rao,1994)。从社会建构的理念出发,组织是由社会评价塑造的,没有评价就没有组织(Scott和Lane,2000;Gioia等,2010)。在互联网盛行的当代,社会公众获取信息、发布观点和传播意见的便利性显著提高,社会评价成为组织无法回避的问题,这一研究领域被赋予更为重要的现实意义。当前与之相关的管理学研究成果虽已比较丰富,但体系化程度不高。最明显的问题是,不同流派的学者使用各种不同的理论术语来描述组织的社会评价(Devers等,2009),导致研究工作的重复甚至混淆(Lange等,2011)。这种状况一方面阻碍了理论共识的达成,另一方面使现实中的组织无法得到综合性和针对性兼备的社会评价管理策略。本文试图通过梳理相关研究的成果,提出一个研究组织社会评价的类型框架,厘清不同理论术语之间的区别与联系,指出新的研究可能,为组织社会评价的未来研究提供新的视角和路线。

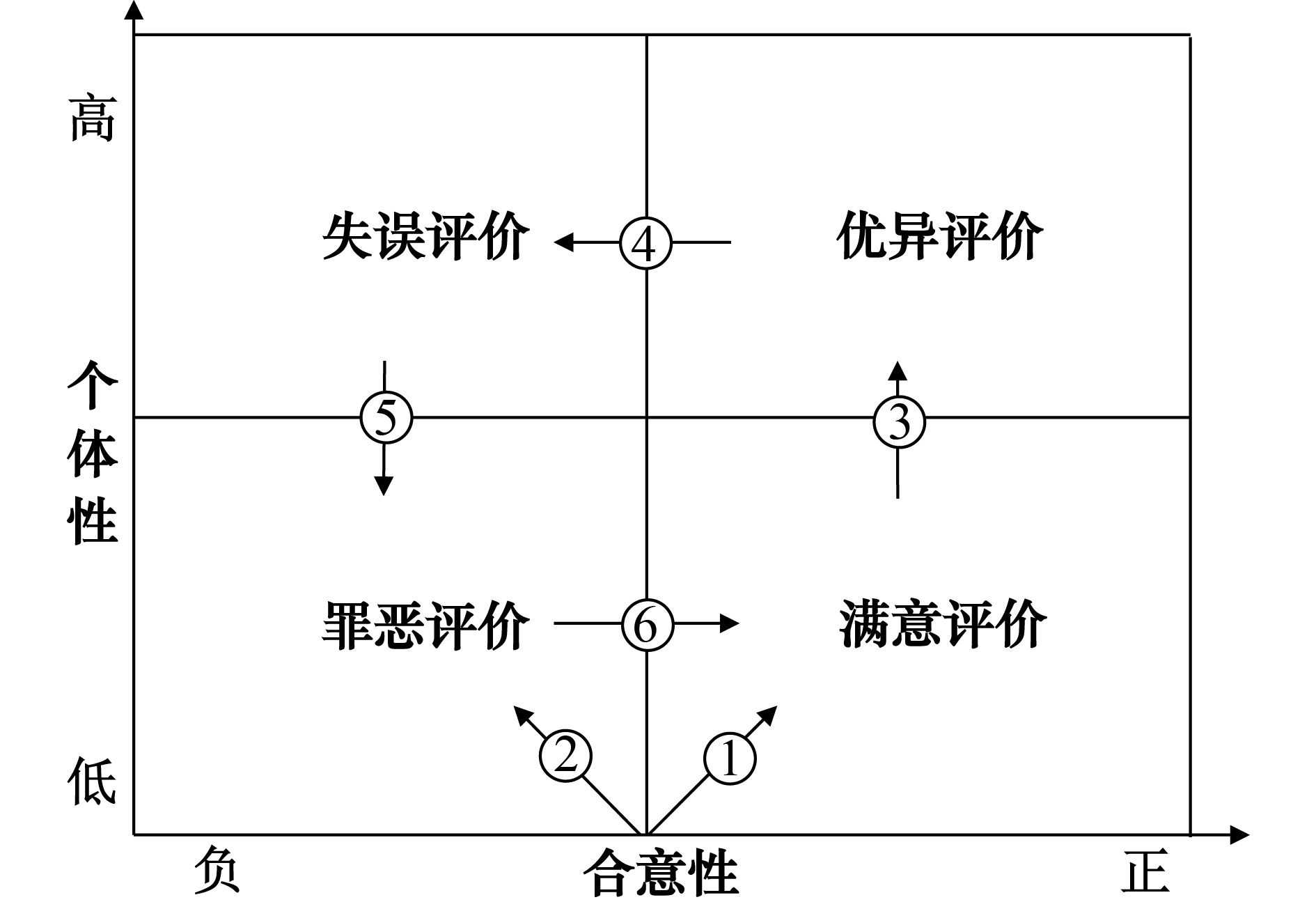

具体而言,本文通过合意性和个体性两个维度,把声誉、地位、明星组织、身份、组织过错和污名等研究流派分类定位到2×2框架的不同象限中。合意性维度关注组织是否获得社会性认可、欣赏和尊崇。若是,则划分到合意性维度的正面,反之则划分到负面。个体性维度关注组织是以个体还是类别为单位为社会公众所认知和评价,以个体为单位则属于高个体性,以类别为单位则属于低个体性。这两个维度可概括社会公众评价组织时最重要的两个方面。该组织是值得赞美的还是应当批判的?该组织是与众不同的还是与其所在类别的其他组织相同的?以这两个维度将各流派分别梳理后,本文将进一步讨论不同类型的社会评价之间的内在相关性以及转化的可能性。

本研究的创新之处主要体现在三个方面。第一,聚焦社会公众眼中的组织,现存研究已表明,组织对待不同来源的不同压力往往会采取不同的应对措施(Oliver,1991)。然而这些研究关注的评价来源常常是来自政府、股东、评估机构、媒体等组织依赖其提供资源的实际利益相关者,或者是来自于社会风潮、制度规范、传统习惯等组织需要表示服从的无形力量,很少直接关注社会观众。这主要是由于过去社会观众表达和传播意见的渠道有限,因而影响力有限。但当今时代的组织在互联网迅速发展的背景下越来越多地被普通群众观察和评论,其所面对的舆论环境体现出前所未有的复杂性和多元性,这使得研究社会观众与组织的互动成为新兴话题。第二,本文建构的整合框架提供了一种理解社会评价的思维方式。前人的研究只关注某一种特定的社会评价(莫申江和王重鸣,2012;王成城等,2010;王是业和杜国臣,2015;张斌等,2013),然而看似相近或不相关的评价之间却可能存在根本的差异或微妙的联系。使用合意性和个体性两个维度,可以将不同评价之间的区别与联系呈现出来,便于突出不同评价的类型化特征,以进行不同评价类型的比较分析。第三,本文强调社会评价的动态性特征。现存研究很少探索在获得当前评价之前组织所处的评价状态,而这种先前状态对当下的评价会产生先天性的影响,是分析当前评价所不可或缺的背景信息。本文所勾勒的不同社会评价类型之间的转化途径可弥补当前研究忽视评价动态性的不足。综上,本研究的理论贡献在于通过将社会评价进行类型化处理,系统性整合该领域的研究现状以及明晰不同观点的理论贡献;实践价值在于帮助实业界从社会公众的视角审视自身的社会影响,在充分理解社会期待和组织特点的基础上,与社会公众进行更有效果和效率的互动。

二、 组织社会评价的内涵与分类组织的社会评价(social evaluation或social judgment of organizations)是指社会公众基于对组织的感知而对组织做出的评价(George等,2016)。作为一个研究领域,组织的社会评价围绕三个问题展开:(1)社会公众如何对组织做出评价;(2)这种评价会造成什么样的组织后果;(3)组织如何应对和管理社会评价。“组织的社会评价”这一提法正式作为文章题目出现在文献中,是2011年Bitektine发表的《面向组织的社会评价》一文,声誉、地位、明星组织、组织过错、身份、合法性、污名等概念都属于组织社会评价研究的范畴。为准确理解组织社会评价的概念,本章先解释“社会公众”和“感知”的内涵,在此基础上分析组织社会评价研究日益突出的重要性。随后介绍和评价组织社会评价研究的现状,阐明对组织评价进行分类的必要性。最后,提出合意性和个体性两个分类依据。

(一)组织社会评价的内涵

如前文所述,“组织的社会评价”是指社会公众基于对组织的感知而对组织做出的评价。广义上,社会公众(social audience)的概念包括组织所有的利益相关者,如员工(Davies等,2010)、分析师(Luo等,2015)、投资者(Pfarrer等,2010)、竞争者(Chen和Miller,2015)等。这些主体通常具有和组织发生实际互动的机会,在过去的研究中已经得到较为广泛的关注。这些不同的利益相关者群体各自对组织的诉求和期望不同(Zavyalova等,2016),因而评价标准各有侧重,有时甚至会出现矛盾(Boivie等,2016)。相较而言,社会大众(general public)则与上述利益相关者群体不同。社会大众与组织之间普遍存在距离,无法获得关于组织的一手信息,长期处在信息不对称的劣势中。这种信息不对称会助长大众想象和谣言传播,且社会大众在规模上占有压倒性的舆论优势,在评价意见上更容易出现极端性一致(古斯塔夫•勒庞,2015)。这些特点使社会大众非常值得研究,尽管它是以往受到最少关注的社会评价者(Raithel和Schwaiger,2015)。本文使用社会公众一词时,主要是指普通的社会大众,不牵涉因与组织产生利益交换关系而持特定立场的特定群体。

感知(perception)是社会公众对组织的总体印象。感知可以是理性的,也可以是感性的,感知的结果并不总是正确的。在组织社会评价的语境中,社会公众的感知可以直接来源于组织,也可能受信息中介的间接影响,信息在转化成感知时还要经过社会公众认知上或者情感上的过滤。由于信息不对称,社会公众直接获取的组织感知常常是对公开的、有限的信号进行意义建构的结果(Weick,1993)。这些信号包括组织所提供的产品和服务的质量、组织所处的网络位置、组织一贯的绩效表现、组织承担企业社会责任的情况等。信息中介包括媒体、金融分析师、监管者以及消费者协会等能够传播信息、框定议题、辅助利益相关者理解公司行动、影响社会公众感知的第三方。它们提供的或者呈现的线索是形塑社会评价的重要影响因素(Deephouse和Heugens,2009;Pollock和Rindova,2003)。本文暂不具体区分感知的来源,也不评价感知的客观程度,只强调社会公众基于感知做出的评价。

从“社会公众”与“感知”的视角来看,组织社会评价的重要性在当今时代尤为突出。这是一个“观众觉醒”的时代,大众传媒的盛行和网络技术的发达,使社会公众的评价对社会以及组织的控制和影响比以往任何时代都更强大(Bednar,2012;Bednar等,2015)。网络的发展突破地域的限制,为原本形单影只的社会个体提供了突破空间限制对话的虚拟关系空间(relational space)(Kellogg,2009),使分散的个体得以在短时间内形成具有共同诉求的群体。组织早已不能只凭实现股东利益最大化的目标就坐享荣誉。得到更多信息和更多发言权的社会公众,不只是被动的观看者,而成为积极的参与者。他们可以在微博、微信、论坛等网络媒体上肆意地发表基于个体感知做出的评价。他们甚至成为组织话题的议程设置者,迫使组织不得不从日常生产经营中抽出身来与之对话。基于以上原因,即使以往在组织的社会评价队列中利益相关者、政府、传统媒体、社会团体、社区、消费团体等类型的组织拥有更大的发言权,当今网络时代的发言权却开始更多地转向普通社会大众。因此,关注社会公众的研究显得更为迫切和重要。

(二)现有研究对组织社会评价的划分

当前,组织社会评价的研究现状可以用理论多元化(theoretical pluralism)(Astley和Van de Ven,1983)来概括:与社会评价相关的概念数量多且彼此之间关系复杂。例如,研究者经常混用声誉和地位,污名常被简单理解为坏的声誉,组织过错行为对组织评价带来的长远影响尚未得到考证等。声誉曾经被用来作为社会评价的替代说法,笼统的指称彼此之间密切关联却又各具特色的研究术语。这使得声誉概念的外延不断扩大,以至于许多与声誉含义看似相似的概念也逐渐被模糊地归并进来(Pfarrer等,2010)。然而,不同概念强调的方面不同,各自擅长的解释空间也不同。一部分研究者曾尝试把相似概念从声誉文献中切割出来,做不同概念的比较(Barron和Rolfe,2012;Deephouse和Carter,2005;Devers等,2009)。但不同的研究者往往根据自身的研究只需要选择两到三个概念做对比,并且这些对比多是为了满足实用功能,以至于这些工作呈现出重复劳动以及不够全面的缺点。

现有研究鲜有根据几个维度对各种社会评价进行分类的尝试,仅有两篇文章例外。一篇是Rindova等(2006)提出,有些所谓的好组织,其实只是“出名”(being known),而不是“做了好事”(being good)。出名是指组织在利益相关者心目中具有多高的知名度,做了好事则是指组织在利益相关者心目中是否象征着值得信赖的产品质量。另一篇是Mishina等(2012)提出,有的评价是针对组织的能力(capability),而其他评价针对的是组织的品格(character)。这两个研究均表明,组织社会评价这一构念不是单向度的,而是可以拆解成不同的方面。然而遗憾的是,这两个研究未能在对社会评价的类型划分上更进一步,主要原因在于这两篇文章都是旨在从实证研究的方法入手,探索在不同情境下哪种评价标准会对组织产生更重要的影响,而没能解决“可以从哪些标准来评价组织”这个根本性问题。无论是Rindova等还是Mishina等的划分方法,都对应的是一个具体的公司,而不是抽象的社会评价。我们无法根据他们的标准解答“声誉、地位、污名等属于什么类型的社会评价”的问题。此外,Rindova等或Mishina等的提议并不是从社会公众角度理解社会评价的最佳策略。社会公众不同于能近距离接触组织的其他利益相关者。一方面,缺乏一手信息的社会公众对组织的判断常常是出于直观感受而非理性计算;另一方面,社会公众的评价与其他利益相关者的评价作用于组织的机制是不同的。从社会公众的立场设计评价的分类,必须遵循的原则是简洁和直接。这要求分类依据满足两个条件,第一是数量要少,但合起来能概括社会公众感知的各个方面;第二是不需要耗费社会公众太多的认知资源,可以凭借以往的经验直觉而非详尽的调查就能做出判断。

(三)合意性和个体性分类标准

合意性(desirability)和个体性(individuality)可以作为组织社会评价的分类依据。合意性处理的是公众认可(approval),个体性处理的是公众认知(cognition)。合意性指社会公众对某个或某类组织的存在持支持还是反对态度;个体性指社会公众在处理有关组织的信息时,是就单个组织的具体特征来认识该组织,还是用组织所处类别的共有特征来认识该组织。具体而言,选择这两个分类依据的原因包括以下三点。

第一,无论是合意性还是个体性,都是从社会公众作为评价主体的角度讨论。喜欢不喜欢这个组织、看待组织时关注共性还是个性,都是社会公众在直觉上便可以回答的问题。以文章开篇使用的“魏则西事件”为例,百度曾经作为中国互联网企业的先锋而倍受社会公众尊崇,如今却因过分使用商业推广伤害网民利益而被社会公众唾弃,社会公众在提及百度时会直接表达对其喜爱与否的直觉性判断。这种判断不是对百度的方方面面进行考察后做出的理性评价,而是抓住某个方面而推断总体的感知。同时,社会公众在唾骂百度时,没有明显的指责包括搜狗、360搜索等其他搜索引擎企业,这说明社会公众对百度的评价是基于该组织本身,而没有联想到整个搜索引擎行业。由此可见,合意性和个体性的分类更能体现社会公众评价组织时直接、迅速的特征,是非常简洁的分类标准。

第二,合意性和个体性的组合是对社会评价的完整概括。泰弗尔和特纳(1979)创立的社会认同理论(social identity theory)认为,决定个体身份的来源包括个人身份(personal identity)和社会身份(social identity)。其中个人身份是个体用自身独特的属性来定义自我的依据;社会身份是个体用其所处的社会群体类别来定义自我的依据。个人身份和社会身份的共存,体现了人在处理对事物认知时兼顾个性和共性的特征。一旦个人将自身划分到某一个类别,就会将其所在类别与其他类别进行比较,从而证明自身优越感,贬低对方类别存在的价值。实现这个目的的关键做法就是突出自身符合社会规范所崇尚的标准。因此,通过自我定义和社会比较,个体就完成了对自身身份的基本判断。借鉴社会认同理论,社会公众也可以通过个体性来认识组织的个性和共性,通过合意性来判断组织是否符合社会倡导的规范,并通过两者的组合形成较为完整的社会评价。

第三,这两个分类依据的选取也与近年来相关主题的研究趋势有关。长期以来的组织评价研究关注组织的宜人性(favorability),组织如何获得正面评价的研究在数量上远远超过关注负面评价的研究,甚至谈论污名组织被看作学术圈一种默会的禁忌(Hudson和Okhuysen,2014)。在现实中,从人的认知特点来说,人们通常有一种“负面偏差”(negativity bias)的倾向,即一旦负面消息出现,社会公众就倾向于忘记组织的正面,关注焦点集中于组织的负面。因此,研究负面的组织评价是全面、正确地理解组织评价的必要环节。同时,近年来很多研究者发现,遭受负面评价的组织与常规组织相比,存在很多截然不同的特点,研究他们能提供很多崭新且有趣的发现(Hudson,2008)。因此,使用合意性这个维度来分类,能同时涵盖正面和负面的组织评价,而不至于在学术倾向上产生偏颇。选择个体性这个分类维度也与近年来在组织理论研究中兴起的范畴化(categorization)研究相映衬(Hsu等,2009),即组织的社会性多大程度上是由其所处的范畴或者类别所决定的。

现实的需要和已有研究理论丛生、莫衷一是的局面迫切需要理论的整合。其必要性体现在,第一,社会公众的表达和呼声更多地基于社会公众共同的价值和感知以及大众传媒、网络时代的特点,以往的研究虽然各有学科视角和评价标准,但与日益迫近的社会公众视角尚有距离。第二,社会公众的评价标准既不是某一学科视角可以充分体现的,也不是仅关注某些利益相关群体利害关系的,更大程度上是多视角、多方压力综合意义上的和一般性的视角和标准。第三,以往的研究由于基于不同学科,源自于不同的利益主体,因此未能对不同的组织表现乃至组织的社会评价之间的动态发展和转变给出解释,也无法提供有关组织社会评价的整体性的解读和刻画。基于此,本文拟提出一个综合性、系统性的分析框架,将现有的组织社会评价概念分为四种类型,以整合组织社会评价的不同概念和表述,梳理现有概念之间的区别和联系,揭示社会评价领域不同概念背后所代表的类型化特征,为未来深化研究和讨论问题奠定基础。

三、 组织社会评价的整合框架基于合意性和个体性两个维度,本文构建出一个如图1所示的组织社会评价的2×2分类框架。由合意性和个体性组合之后产生四个象限,分别命名为满意评价、优异评价、失误评价和罪恶评价。根据各类社会评价的特点将不同评价划分到不同的象限。以地位这种社会评价为例,一般认为,拥有地位是成功的象征,应当归类为正面的社会评价;而对于污名这种社会评价,人们倾向于对其产生轻蔑及憎恨的情感,应当归类为负面的社会评价①。

①需要说明的是,此处作为分类标准的社会评价的正与负是从社会公众的认知和情感意义上出发的,因此更多与直觉偏好有关,而与承担这种社会评价的组织本身的优劣无关,与这种社会评价经过研究证明之后得到的真实后果的好坏也无关。例如,明星组织通常引发社会公众的欣赏和追捧,属于正面的组织评价,但真实世界中的明星组织完全可能采取违背社会期待的行径;发生了过错行为的组织偏离了社会规范,通常引发社会公众的谴责,但除了过错事件之外,他们可能平常一直是积极承担责任的社会公民。

|

| 图 1 组织社会评价的类型框架与动态变化 |

(一)优异评价:正合意性+高个体性

优异评价是指组织因区别于同类别组织的特殊表现而获得社会赞誉。获得优异评价的组织,通常能在市场中获得超额的注意力和曝光度,具备难以模仿的竞争优势,得到超乎寻常的回报。因此,得到优异评价是组织期望实现的理想状态。组织可以有多种选择实现优异评价,其中,声誉、地位和明星是现有文献中讨论较多的途径。

| 声 誉 | 地 位 | 明 星 | |

| 理论来源 | 经济学:信号理论 | 社会学:社会平等 | 传播学 |

| 共同的理论基础:资源基础观 | |||

| 社会功用 | 提高决策效率 | 提高决策效率 | 社会娱乐 |

| 获得方式 | 优秀且一致的绩效表现 | 建立关系 | 创造戏剧化故事 |

| 稳定程度 | 难以获得、较难失去 | 较难获得、较难失去 | 较易获得、较易失去 |

| 组织影响 | 光环效应 | 马太效应 | 曝光效应 |

| 应对策略 | 路径依赖 | 不与低地位者来往 | 保持话题性 |

| 测量方式 | 排名、代理、态度调查或实验、定性分析 | 网络结构中的位置、 附属关系 | 媒体报道率及积极情感词汇占比 |

| 研究成熟度 | 非常成熟,但最近的研究常出现不同于经济学的理论视角 | 中等成熟,近年来在组织情境中的研究热度不断上升 | 刚刚起步,相关研究数量较少 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

如表1所示,声誉(reputation)是指社会公众基于公司过去的表现对公司未来表现所持有的信念(Fombrun,2012)。声誉的研究源自于经济学中的信号理论,用来解决信息不完备的情况下出现的决策风险问题。在市场交易发展的漫长历史中,声誉作为一种重要的非正式制度,有效弥补了正式制度的不足(McKenna和Olegario,2012)。产品提供者基于重复交易的愿望,有充足的诱因培育自身的声誉,以期减少购买者对产品质量的怀疑。然而,声誉的获得并非易事,由于声誉的评价来源于公司过去的表现,因此需要足够时间的积累才能得以实现,这也要求组织必须在相当一段时间内保持一致的、稳定的优秀成绩(Petkova,2012)。声誉的回报是丰厚的,因为声誉的光环效应(Brown和Perry,1994),社会公众在评价组织时,常常会放大组织的优秀程度,减少对其他方面的关注,使组织即使在面对危机时也能相对容易的保持良好的社会评价。正因如此,组织常常小心翼翼地通过路径依赖来维持良好声誉(Mishina等,2012)。总体来说,声誉的研究已经比较成熟,但也存在一些尚未取得共识的问题,如声誉的概念较为混杂,声誉的测量仍然是个难题(Barnett和Pollock,2012)。以声誉的测量为例,Dowling和Gardberg(2012)指出目前存在各种各样测量声誉的方式,如排名、代理(如媒体报道的文本分析、企业慈善报道、市场占有率、财务数据等)、态度调查或实验以及定性分析等,这些方式虽然都可以作为声誉测量的代理变量,但本质上都与声誉本身的内涵存在差距。

地位(status)的研究在韦伯时期就已经出现。韦伯认为,阶级(class)与地位都是社会分层的表现。与阶级强调经济等级不同,地位更强调社会和文化意义上塑造的等级(hierarchy)(Sauder等,2012;Neeley和Dumas,2016)。组织在等级中的位置就是组织的地位。与声誉相同的是,地位也作为一种信号减少决策的不确定性。与声誉不同的是,公众对地位的判断不是通过日积月累的绩效表现,而是通过对组织在网络结构中的位置以及与组织发生互动的其他实体的社会地位而得出的(Podolny,2001)。换言之,社会公众关心的不是组织以往做了什么,而是跟什么样的组织在一起做(Barron和Rolfe,2012)。因此,为了获得地位,组织必须要和场域中的关键组织建立关系(relationship或affiliation),这对处在边缘位置的组织尤其是个考验(Castellucci和Ertug,2010)。一旦获得地位,组织就被置于马太效应中(Merton,1968):地位越高的组织,越能获得附加于高地位的福利(Washington和Zajac,2005);而地位越低的组织,越容易被排除在资源提供者的视野之外。只要划分地位的界限是清晰的且组织不越界,地位就具备自我维持性(self-sustaining)(Magee和Galinsky,2008)。因此高地位组织往往不会轻易与低地位组织发生关系,以免地位流失(Cowen,2012;Jensen,2008)。近年来,地位研究的数量呈上升趋势,部分原因在于,研究者逐渐发现地位和声誉虽然看似相似,却有很多有趣的差别。例如,除了用网络位置的方式之外,以往研究常用排名的方式来测量地位,这种测量方式与声誉非常接近。但Bowman和Bastedo(2009)以美国高校的排名为例指出,排名先后带来的组织优势并不是线性的,排名靠前的组织扎堆形成精英团体,排名稍微靠后的组织所获得的优势与精英组织不具可比性。也就是说,排名前50的高校和排名50至100的高校虽然在排名数字上是线性增长的,但本质上属于完全不同的地位,因此所获得的优势也具有本质差别。

有关明星组织的研究是从传播学演化而来的。明星组织是指能引起大规模的观众注意并调动社会公众积极情感的组织,它们能满足社会公众八卦、幻想、认同、地位、归属和喜爱的需求(Rindova等,2006)。明星组织通常以特立独行的行为博得媒体关注,媒体继而把组织的“现实”(fact)和“小说”(fiction)杂糅在一起运作,以戏剧化的叙事手法将组织刻画成具有超凡特色的正面形象,吸引社会公众的眼球,为社会公众提供谈资。在此过程中,媒体满足社会公众的猎奇心理,组织也成为社会公众的消费品。因此,明星评价的获得需要组织具有适合媒体传播的戏剧性故事,故事中有冲突情节、有英雄情结等。由于媒体报道可显著提高明星组织的可见性,因此明星组织常可以通过“曝光效应”来获得丰厚回报,但明星评价的保持具有较高的不稳定性。Rindova等(2006)研究表明,初步获得明星评价的组织有三条路径可以选择。第一条是倚仗明星地位获得初始回报后,减少不从众行为,从而积攒更多的合法性,但这会使明星评价弱化。第二条是由于类别中其他组织模仿其明星特征,从而改变了整个行业的合法性规则,明星组织作为领头羊,地位更加巩固。第三条是组织采取除现有不从众行为之外的更多偏差行动,触犯合法性底线,导致明星评价一落千丈,甚至跌入污名化的深渊。因此,如果想保持明星评价,只需保持话题性即可,但这对组织操控媒体的能力、把控正常生产经营和进行形象管理的平衡能力、洞悉社会公众娱乐需要的能力有较高的要求。对于明星评价的测量,Pfarrer等(2010)使用了同时考察组织得到的媒体曝光率以及在媒体报道中积极情感词汇所占的比率两个指标进行合成的结果。目前有关明星的研究主要是CEO个人明星化(Hayward等,2004;Wade等,2006),在组织层面上研究明星评价的研究非常少见,有较大的发展潜力。

总体而言,声誉、地位和明星都强调组织获得的积极社会评价,积极评价使组织得以在较为和谐的环境中进行生产经营活动。同时,这三种评价都强调个体性,个体性提高了组织在社会公众心目中的辨识度,能与一般组织区别开来。这三种评价都是成为社会公众眼中优异组织的路径,为组织带来竞争优势背后的原理都是资源基础观。但他们获得优异评价的具体道路是不同的,声誉强调的是历史积累的突出业绩值得信赖,地位强调的是所处的社会位置高人一等,明星强调的是跳出从众的思维限制从而拥有标新立异、与众不同的社会评价。未来的研究除了关注三种评价的共同特征之外,还可以比较它们之间的区别,或者关注将三种获得优异评价的策略进行组合应用的情况。例如,创业组织采用加强产品质量(声誉)、建立联系(地位)、包装创业故事(明星)等不同的方式,是否会在绩效增长的速度和质量上有不同的表现?

(二)满意评价:正合意性+低个体性

满意评价是指令社会公众满意,但尚未达到欣赏或赞美程度的评价。满意评价处于合意性维度的正面一端和个体性维度的低段,意味着组织虽然能够得到基本的社会认可,却未能在社会公众心目中建立起具有区分性的形象。事实上,获得满意评价的组织通常是因为具有某些共同特征而被社会公众予以集体评价的,因此对满意组织的评价是在类别层次上而非个体层次上进行的。与满意评价相关的研究是合法性。组织在被与具备合法性的类别进行比较的过程中获得令人满意与否的评价。

| 合法性 | |

| 理论来源 | 组织社会学:新制度主义理论 |

| 社会功用 | 社会控制、保持认知经济性 |

| 获得方式 | 同形 |

| 稳定程度 | 较易获得、较难失去 |

| 组织影响 | 组织生存和发展的必要前提 |

| 应对策略 | 有意或无意的从众 |

| 测量方式 | 难以定量操作 |

| 研究成熟度 | 非常成熟,近年来能够贡献重要理论新知的研究数量较少 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |

合法性是新制度主义理论(Meyer和Rowan,1977)的核心概念。根据Suchman(1995)的定义,合法性是在某种社会建构的规范、价值观和信念体系中判断组织行为是否合宜、合适、恰当的总体感知或假设。合法性是组织生存必备的基础性条件,它能降低组织的死亡率(Ruef和Scott,1998)。Scott(1995)将合法性分为规制合法性、规范合法性和文化—认知合法性三种。与社会评价关联较强的合法性主要是后两种,其中规范合法性强调组织在道德规范方面服从现有标准,从而体现社会控制的功能;文化—认知合法性强调人们是以类别为参考系来认识新事物的,对组织做评价时,人们首先希望将组织划归到某个既已熟悉的类别中,以减少因需要判断组织类别而花费额外的认知资源(Bitektin,2011)。组织获得合法性的方式包括参加比赛获得认证(Rao,1994)、获得证券分析师的认可(Zuckerman,1999)以及有策略地运用文化符号沟通(Lounsbury和Glynn,2001)等各种方式。所有这些方式的背后,都是通过遵从既有规范来满足社会期待。遵从规范的最佳策略是在内部结构、过程、行为等方面做到“同形”(isomorphism)(DiMaggio和Powell,1983),组织要使社会公众相信自己的做法与其他组织是相同的。在强制度环境下,同形常常是无意识的。但从战略视角看,组织也会有意识的通过模仿来完成从众(Suddaby和Greenwood,2005)。获得满意评价的组织会获得投资者的评估青睐(Navis和Glynn,2011),获得新市场和新角色的入场许可(Zuckerman等,2003)。相反,组织就会受到市场的惩罚(Zuckerman,1999)。有关合法性的研究是所有社会评价研究中历史最久的,但到目前为止仍难以进行操作化处理。

(三)失误评价:负合意性+高个体性

失误评价是指组织因为特定的偏离正常轨道的行为而遭到的消极评价,它使组织从同类别组织中突兀的凸显出来。失误评价处于合意性维度的负面一端和个体性维度的高段,意味着这类组织会招致社会公众的消极情绪,而且是以单个组织为单位被评价的。为了在最大程度上理解社会公众对失误组织的评价,本文将公司过错(wrongdoing)(Zavyalova等,2012)、公司不当行为(misconduct)(Greve等,2010)、公司丑闻(corporate scandal)(Zona等,2013)、公司社会责任缺失(irresponsibility)(Lange和Washburn,2012)、公司非法行为(illegality)(Hirsch和Pozner,2005;Mishina等,2010)、企业非伦理行为(unethical behavior)(Pendse,2012)等相关研究归入组织失误的范围,将其统一命名为组织越轨(organization deviance)(Vaughan,1999)。

| 组织越轨 | |

| 理论来源 | 管理学:企业行为理论 |

| 社会功用 | 社会控制 |

| 获得方式 | 来自组织内外部的各种本质上无法控制的因素 |

| 稳定程度 | 较易获得、较难祛除 |

| 组织影响 | 视越轨行为本身的具体特征而定 |

| 应对策略 | 仪式性和实质性的形象修复工作 |

| 测量方式 | 组织是否越轨的二分变量 |

| 研究成熟度 | 较为成熟,研究视角较为多元,近年来受到较多关注 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |

为组织越轨行为找到一个共同的理论基础是比较困难的,但企业行为理论(Cyert和March,1963)可以被视作对组织越轨行为最富解释力的理论诠释。根据企业行为理论的观点,组织越轨在本质上是不可控制、无法避免的。因为组织成员的理性和注意力是有限的,组织政治是无法消除的,未来的不确定性是无法预测的,因此组织目标的设置和组织决策的达成总是次优的,这就为组织越轨的发生埋下了隐患(Vaughan,1999)。引发组织越轨的原因有很多,既可以来自组织内部,也可以来自组织外部,如高管失德、管理系统失灵、权力结构、情境影响、文化塑造(Surroca等,2013)、偶然事件等(Palmer,2012)。外界环境越是动态,资源越是丰富,组织所处的行业的历史犯错记录越多(Baucus和Near,1991),高管薪酬激励的制度设计与组织当前的绩效表现出现较大差距(Harri和Bromiley,2007),且组织绩效与内部期望和外部期望产生较大差距时(Mishina等,2010),组织越轨就越容易出现。由于这些让组织防不胜防的原因,世界各地几乎每天都有各种或大或小的企业丑闻被曝出。组织越轨使得组织必须要面对来自社会公众的惩罚,社会公众在行使惩罚权的过程中实现了社会控制(Reuber和Fischer,2010)。然而,社会公众在多大程度上惩罚越轨组织是权变的,需要依据社会公众对越轨行为本身的具体认识而定。Lange和Washburn(2012)认为,过错组织所犯的错误越惹人不快(undesirability)、组织自身特征反映出的可责性(culpability)越高以及直接受害于组织过错的群体与组织的合谋性(complicity)越低,社会公众就越容易对组织采取严厉的惩罚。严重的越轨甚至会导致组织死亡(Sutton和Callahan,1987),甚至死亡之后原组织员工仍难以摆脱负面评价,安达信就是这方面的例证(Gendron和Spira,2010)。面对公众谴责,越轨组织要采取各种仪式性和实质性的形象修复策略(Rhee和Kim,2012)。仪式性策略通常包括替罪羊(Wiesenfeld等,2008)和慈善捐赠。实质性的修复策略则要求组织切实找到越轨的源头并予以纠正。在此意义上,组织越轨的重要价值在于促进组织学习(Pfarrer等,2008)。对于组织越轨的测量,当前研究通常将出现越轨行为的组织标记为1,没有出现越轨行为的组织标记为0(Mishina等,2010),而对于越轨行为本身的定义,往往依据研究者的具体研究情境而定。有关组织越轨的研究数量不少,但是一直未成体系(Greve等,2010)。对不同形式的组织越轨的区分不足是一个原因。未来的研究中,可以考虑比较不同的公司越轨行为,在比较中形成基础扎实的认识组织越轨的研究共识。

(四)罪恶评价:负合意性+低个体性

罪恶评价是组织因核心特征与社会公众所持价值观相悖而招致的极端负面评价,是组织最想要躲避的社会评价。罪恶评价处于合意性维度的负面一端和个体性维度的低段,这意味着组织不仅难以获得社会公众的喜爱,甚至还会引发社会公众的负面情感,如厌恶、憎恨等。这种强烈的负面情感针对的往往不是单个组织,而是整个类别。同一类别内的所有组织都被认为具有令人鄙夷的属性,没有任何组织是例外的,污名是最具代表性的罪恶评价。

| 污 名 | |

| 理论来源 | 社会心理学:贴标签理论 |

| 社会功用 | 社会控制 |

| 获得方式 | 组织所在类别的核心属性与利益相关者群体所持的价值观存在冲突 |

| 稳定程度 | 较难获得、难以祛除 |

| 组织影响 | 剥离了组织的一切个体特征,失去社会支持 |

| 应对策略 | 以消极应对为主 |

| 测量方式 | 先入为主的设定某种污名情形、对档案材料和访谈记录进行文本分析 |

| 研究成熟度 | 已有初步的研究积累,研究热度呈上升趋势 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |

组织污名是一个标签,它能激发某一集体利益相关者对组织的独特感知,组织有根本的、深嵌的缺陷,使组织去个体化并遭受贬损(Devers等,2009)。污名(stigma)一词出自古希腊,是指奴隶、罪犯或者叛徒身上所烙印的特殊标记,后引申为个体或群体由于某种原因而承受的不良声誉。20世纪60年代,污名一词随着戈夫曼的著作《污名:受损身份管理札记》而复兴,意为“由于身体缺陷、品格瑕疵或特殊身份而遭贬低或毁损的个体身份属性”(Goffman,1963),污名越来越多地受到组织管理领域研究者的重视(Paetzold等,2008)。

污名现象在社会生活中无处不在,这与公众社会控制的愿望有关。公众通过将不合意的类别贴上污名化标签并对污名对象进行极端的隔离和排斥,警示其他组织远离污名类别,从而达到社会系统调整的功能,也使实施污名化的主体得到维护自身身份的安全感(Ashforth和Kreiner,1999;Jones,1984)。正由于污名承担着社会控制功能,因而通常情况下不会被滥用,这也就意味着组织不会被轻易污名化。但核心属性与社会价值观存在冲突的组织,会遭遇先天性污名(Jensen和Sandström,2015)。同时,污名的标签非常稳固,组织很难在被污名化之后祛除标签。

污名对组织造成的影响通常是极端恶劣的,这主要是由污名的“去个体化”(deindividuation)特征决定的。所谓去个体化,是指社会公众在评价污名组织时,只注重造成污名化的类别特征,而忽略类别中个体组织的差异。这就使得污名组织无法给社会公众留下能体现其个体性的印象,处于污名类别中的组织,对内需要处理员工认同问题(Lai等,2013),对外需要面对供应商、顾客等的社会排斥(Hudson和Okhuysen,2009),通常只能以消极应对的方式来处理负面评价。例如,污名组织选址通常在远离公众视野的偏僻地区(Hudson,2008)、战略上常常采用多元化的方式来隐藏与污名有关的业务活动(Grougiou等,2016),遭到媒体攻击时往往选择剥离资产以求消除争议的方式(Durand和Vergne,2015)等。

有关污名的研究多为概念性、理论型文章,实证研究数量较少,部分原因在于测量上的困难(Mishina和Devers,2012)。在为数不多的实证研究中,大部分往往先入为主的定义哪些情况在社会认知意义上是污名的,如组织失败(Sutton和Callahan,1987)和武器行业的组织(Vergne,2012)等。Hudson和Okhuysen(2009)在污名测量上做了新的尝试,他们用人口普查数据、国会投票记录以及当地州政府的法律裁决等包含的公众恶意作为污名的代理变量。组织污名是近年来组织研究的新兴话题,是研究者为更好地认识组织生活全貌而进行的尝试(Hudson和Okhuysen,2014)。从发展潜力来说,组织污名作为独立的研究主题,具有尚未得到充分挖掘的理论内涵和实践价值。被长期忽视的这些特殊组织究竟处于什么样的实际生存环境,在遭受污名的情况下这些组织何以生存并发展,是正在兴起的组织污名研究期望逐步揭晓的谜题。

综上所述,正合意性的评价对组织生存发展有益,负合意性的评价对组织生存发展有害。高个体性的评价针对具体的组织,低个体性的评价针对整个类别。优异评价使组织作为个体享受着难以模仿的竞争优势。满意评价使组织作为具有合法性的类别中的一分子,虽无功但也无过。失误评价使组织作为犯错的个别案例引发社会公众的不悦,但经常被认为是非系统性的。罪恶评价先入为主地对整个类别予以否定,其中的组织面临最为严苛的社会生存环境。因此,组织希望获得的评价由高到低排列,应当是优异评价、满意评价、失误评价、罪恶评价。社会评价所属的不同类型为组织管理社会评价的行动提供了理论指导。

四、 组织社会评价的动态分析社会评价具有动态性,要真正理解社会评价,需要在较长时间周期内观察社会评价的变化。上文已对不同社会评价的稳定程度做过简要讨论。例如,相比其他优异评价而言,明星评价较易获得也较易失去,污名评价较难获得且难以祛除。但无论难易程度如何,一定条件下,社会评价总会发生动态变化。这也是图1四个象限之间用虚线而非实线隔开的原因。下文将讨论现有文献在何种程度上研究了不同类型的评价之间的动态转化。

讨论动态变化的起点是从没有评价到获得满意评价(图1路线1),这实际上就是新创企业获得合法性的过程,前文已经做过讨论。但新创企业并不总是能够获得合法性,如果他被认为与某些现存的污名范畴有连带,则会因先天性污名而获得罪恶评价(图1路线2)。无论是哪条路线,新创企业常常要经历一个争议性评价的过渡期。争议性评价并不是“缺乏合法性”的罪恶评价,它的定义更接近“尚未获得合法性”。也就是说,社会公众对这些组织的判断持观望态度或尚未达成相对一致的看法。获得争议性评价的组织机遇和风险并存。如近年来涌现出的网约车平台、互联网金融、网络直播等,既可能获得满意评价,却也同时游走于罪恶评价的边缘。争议性评价在当前研究较少,西方研究有将争议性评价与污名评价混同处理的倾向(Bednar等,2015;Cai等,2012;Rhee和Fiss,2014),但这两者是不同的。获得满意评价意味着组织获得继续发展的必备条件。随着企业的成长,满意评价可以转化成优异评价(图1路线3),但优异评价也可能会因为负面事件而变成失误评价(图1路线4),在一定条件下失误评价还可以转化成罪恶评价(图1路线5),罪恶评价虽然难以扭转,但也可以通过组织努力转化成满意评价(图1路线6)。

(一)最佳独特性:满意评价→优异评价

满意评价和优异评价虽然都是正面评价,但前者只是基础性的,后者是选拔性的(Deephouse和Suchman,2008)。实现从满意评价到优异评价的转化(图1路线3),组织就实现了最佳独特性(optimal distinctiveness)(Brewer,1991)。按照之前的论述,要实现这个转化,应当在从众的基础上实现差异化。那么,组织如何在从众和差异化之间找到平衡,才能既不破坏合法性,又能获得差异化带来的超常回报呢?组织身份(identity)研究与这个问题的解答最为契合(Whetten和Mackey,2002)。因为身份研究认为,身份的建立恰恰就是组织寻找“合法的与众不同”(legitimate distinctiveness)的过程(Navis和Glynn,2011;Clegg等,2007)。

理解身份如何影响社会评价,首先需要明白组织身份对社会公众的判断会产生什么影响。Zuckerman(1999)利用股票市场的经验证据证明,在充满不确定性和模糊性的市场中,能体现组织所处类别的身份特征对社会公众来说起到了信号的作用:如果组织无法令证券分析师对它们所处的类别产生清晰的认识,那么组织就会遭到市场的惩罚。这就是所谓的“类别要求”(category imperative)。然而,Smith(2011)之后的研究表明,身份不只是信号,还有透镜(lens)的作用。也就是说,社会公众不是简单武断的,他们其实愿意通过“身份”这个透镜更加细致的了解组织。在这种情况下,成功的不从众会比从众获得额外的奖励。由此可见,成功的不从众可以是实现从满意评价到优异评价转化的一条路径,但前提是不从众的结果必须是成功,因此这条路径的风险较大。

身份与从众的区别在于,身份是社会公众对组织从众程度的感知,而从众是组织实际采取的符合类别要求的行动。因此,无论组织从众与否,只要通过身份使社会公众感受到从众即可。这就使象征性的从众(symbolic conformity)或脱耦(decoupling)也成为实现最佳独特性的一种方法(Elsbach和Sutton,1992;Snellman,2012)。脱耦的本质是“说一套做一套”,即对外宣称和实际执行之间是不相符合的。近年来有越来越多的研究表明,脱耦会带来一系列副作用,如导致组织目标的偏离、组织内部的抵制、损失社会信任等(MacLean和Behnam,2010;Turco,2012)。因此,通过脱耦策略来获得塑造从众形象也存在一定的风险。

最为稳妥的方法是组织战略性的理解和利用从众。例如,Durand和Kremp(2016)提出,可以把从众细分为一致(alignment)和传统(conventionality)两种。一致是指方方面面都与类别内组织保持相似,传统则是指组织挑选最能代表其所在类别的几个特点,故意过分地去执行和表现它们。通过传统式的从众,社会公众真实的感受到组织在执行类别要求,但实际上组织也能争取到在与主要的类别要求联系松散的其他方面不从众的空间。除此之外,还有其他将从众予以细分的方法,如目标从众和程序从众等,即在程序上的从众能部分弥补目标不从众而引发的社会抵触(Philippe和Durand,2011)。

(二)从高处落下:优异评价→失误评价

传统研究认为,优异评价可以作为挡箭牌或者烟雾弹,在组织失误的时候能够起到缓冲作用或者掩盖作用(Sharkey,2014)。因此优异评价一般是相对稳定的。但这并不意味着获得优异评价就可以高枕无忧。近年来的研究表明,获得优异评价的组织如果失误,不一定会得到更多的庇护,反而可能受到更重的惩罚。也就是说,从优异评价向失误评价的转化(图1路线4)不仅是可能的,而且是更加激进的。

享有优异评价的组织犯错,就是“从高处落下”(fall from grace)(Graffin等,2013)。落下的组织比起普通犯错的组织可能受到更激烈的口诛笔伐(Jensen,2006)。这主要是由两个原因造成的。第一,先前的优异评价提高了社会公众对组织的期望水平,这些组织被认作是不应当出现失误的标杆组织,他们一旦出错,社会公众倾向于表现出更低的容忍度。第二,即使失误不是组织自身造成的,也由于获得优异评价的组织在同类别中可见度(visibility)更高,引起的公众注意力更多,更容易成为社会公众批判的对象。也有研究认为社会公众天生对“英雄”存在敌意,人们倾向于认为这些获得优异评价的组织很可能比普通组织更容易不择手段地争名逐利,因此出现失误是注定的,理应受到惩罚(Fragale等,2009;Hahl和Zuckerman,2014)。

优异评价转向失误评价的学术研究数量较少,但现实生活中的例子却层出不穷。人们对犯错的优异组织体现出的包容心和忍耐性之低常常令人惊讶。优异评价转化成失误评价的难易程度、内在机制等问题目前尚无系统解答(Bundy和Pfarrer,2015),这可以作为一个研究机会。对于通过付出超常的努力才获得优异评价的组织来说,失误如何影响对它们的评价,也是非常具有现实意义的议题。

(三)量变到质变:失误评价→罪恶评价

优异评价转化成失误评价是令人遗憾的,但最糟糕的情况是失误评价继续向罪恶评价演进(图1路线5),因为这意味着从对单个组织的负面评价升级到对整个类别的负面评价的转化。这种转化很少受到关注,其原因在于长期以来,以污名为代表的罪恶评价研究一般采用的都是先天性污名的研究范式。如图1路线2所示,对于一个新企业来说,只要被归入污名范畴,就先天性承担罪恶评价,即使这个组织什么也没做。先天性污名的重要缺陷是忽视了组织失误事件在潜移默化中发挥的作用。比如,Hudson(2008)认为事件污名不是真正的污名。他提出事件污名是由于偶然的、暂时的、可恢复的事件造成的,而核心污名则根植于组织价值观与社会公众价值观之间的冲突,与社会文化背景有密切关系,是极难祛除的组织标签。

鉴于社会公众的认知特点,事件污名是可以转换成核心污名的。一方面,发生在一个组织身上的失误评价会传播扩散到与失误组织有关联的其他组织身上(Yu等,2008),即使其他组织是无辜的,社会公众的联想也会导致这些组织受牵连(Jonsson等,2009)。这种情况下,相似事件的发生更容易引起社会公众的注意。当积累起足够多的事件污名时,社会公众就认为自己的猜想得到验证,因此不再独立地看待某一组织的某一次失误,而倾向于从牵涉到一系列组织的一连串事件中发现或者创造导致失误的系统性、根本性原因,最终将组织所在的整个类别污名化(Zavyalova等,2012)。

由于相关理论研究数量极少,因此可以2016年“魏则西事件”及“和颐酒店女生遇袭事件”为例来理解从失误评价到罪恶评价的转化。最初百度作为国内搜索引擎的领头羊,是开拓中国互联网业务的先锋,受到社会公众的广泛赏识。然而在百度发展过程中的一桩桩事件,逐渐暴露出百度竞价排名的商业模式所带来的社会危害。起初在事件还未得到清晰认识时,社会公众往往将这些事件视作彼此独立的失误。随着事件增多,组织和社会公众之间的信息不对称逐步消除,社会公众认识到植根于组织商业模式的恶劣属性,从而不再认为百度是失误,而应当是污名的。因此,整个使用竞价排名商业模式的类别都遭到污名化。同理,2016年“和颐酒店女生遇袭事件”针对的是如家酒店集团,但如果类似事件在不同的经济型酒店中频繁爆出,人们很可能倾向于将整个经济型酒店的类别都污名化。不过,简单地用“量变到质变”来解释从失误评价到罪恶评价的转化是不足的。内在的转化机制还需要未来研究的进一步探索。

(四)与污名抗争:罪恶评价→满意评价

罪恶评价是极端负面的评价,它使组织无法获得社会公众的公正待遇,一般情况下是极难克服的评价。目前,研究罪恶评价向满意评价转化(图1路线6)的文献数量很少。以烟草行业为代表的企业社会责任研究表明,单纯的企业捐赠也许可以减少社会公众对罪恶组织的言语攻击,但无法从根本上改善人们对罪恶类别本身的认识。因此要实现罪恶评价到满意评价的转化,最根本的办法是需要改善、改变人们对类别的态度。一味的躲藏使罪恶企业无法得到获得社会公众理解的机会,因此有时主动把自己暴露在社会公众面前也许不失为一种增进沟通的策略,有利于扭转人们对类别的负面印象(Wang等,2015;Wolfe和Blithe,2015)。如果罪恶评价已经严重制约组织的发展,那么行业的自律和身份工作(identity work)可以作为更为主动的方法(Yue和Ingram,2012)。有关如何与污名抗争的研究,关乎罪恶评价的组织能否重获社会认可,这个话题值得进一步的挖掘。

综上所述,组织社会评价的动态性特征要求研究者在更长的时间周期内观察社会评价。在上文讨论的各条转化路线中,除了满意评价到优异评价的转化得到较为充分的研究外,其他几条路线都需要更多的研究工作。除此之外,研究上述路线的逆向路线也可能会有更多有趣的发现。例如,获得失误评价的组织还可能再夺得优异评价吗?

五、 组织社会评价研究的未来展望组织的社会评价是一个既有深厚的研究传统又不断涌现新发现的领域。本文的研究首先表明,在网络迅猛发展的当今时代,组织的社会评价应当是站在日益重要的社会公众立场的、兼顾评价的正面及负面特征的、针对个体和类别这两个层次的、整合多学科贡献和多视角标准的全面系统评价。其次,以合意性和个体性两个维度建构的整合框架,将与声誉看似紧密联系却又各有指称的地位、身份、污名等相关概念纳入同一理论框架,既可展现有关组织社会评价已有成果的全貌,同时使得各派观点的认识视角、关注焦点、理论贡献体现得更加清晰。已有的研究成果的解释焦点、理论价值以及适用范围得以进一步厘清。第三,对社会评价在优异、满意、失误、罪恶等不同类型评价之间的动态分析,从社会评价层面展示出组织行为的演变和转化,使研究者可以从动态视角,以历史眼光考察社会评价在不同类型之间转化的路径和原因。

组织社会评价的社会公众视角和整合框架,对以往的研究给予系统的回顾和整合,以未来眼光和系统思维为未来的研究奠定了坚实的基础。以下五个方面是对该领域未来发展的展望。

1. 组织社会评价的微观基础。人们凭感觉而非客观事实行事(Wry,2009),社会评价是在人们的头脑中产生的,因此探索评价背后的认知过程和行为主义因素,有利于从源头上明白评价的来历和作用机制。对微观基础的重视不仅适用于社会公众,也同样适用于组织,因为组织决策和组织行为也是由组织中的个人来完成的。例如,Mishina等(2010)的研究表明,风险厌恶和狂妄自大影响了组织是否会从事非法活动。社会评价并不仅是认知的,情感也是组成社会评价的重要方面。社会公众的信息加工过程更偏向分析性还是情感性,产生的结果是截然不同的(Pfarrer等,2010)。一方面,社会评价会影响组织的情感状态,例如低地位的组织在面临和高地位组织合作的机会时,可能会因为过分珍惜这个机会而导致高度紧张情绪,这种害怕失败的情绪会损失组织绩效(Flyn和Amanatullah,2012)。另一方面,社会公众会因其情感而对组织采取行动。例如,组织越轨会引发利益相关者的报复心理,尤其是利益相关者与受害者拥有共同的社会身份时,这时的利益相关者受同情和气愤两种情感驱使。对微观基础的进一步探索要求认知心理学研究方法的跟进(Mishina等,2012),如实验设计、磁共振技术等(Antonetti和Maklan,2016)。这些新方法的加入会使得组织社会评价领域的研究更具备坚实的、可证明的基础。

2. 评价主体的异质性。社会公众虽然容易受某种主导意见影响,但毕竟成员中包括各种类型的主体,这些成员会因自身的利益诉求、对组织的认同感、对组织使命的理解等各种因素而分成异质性的亚群体(Bundy和Pfarrer,2015)。即使对于同一组织,也可能会出现截然不同的评价(Groening和Kanuri,2013)。例如,在多元化经营的公司,完全可能一部分业务受好评,另一部分业务得到差评(Strike等,2006);即使是罪恶组织,尽管主营业务遭受污名,但是长期坚持不懈的社会责任行为也会为组织赢得支持者(Cai等,2012)。面对复杂的社会评价时,组织需要明确哪些利益相关者的影响更大,在权衡利弊得失之后做出最有利于发展的决策(Paruchuri和Misangyi,2015)。何时会产生复杂评价、组织应当如何处理复杂评价等都是未来研究需要解答的问题。

3. 评价的两面性。两面性首先意味着组织评价有正面和负面之分。从表1到表4的研究成熟度一行中可以看出,学术界当前对正面的组织评价有较为成熟的研究,对负面组织评价的研究才刚刚兴起。因此,更多的关注负面的组织评价是未来研究方向之一。两面性的第二重意思是,某一表面上是正面或负面的社会评价所带来的效果并不总是正面或负面的。正面的社会评价不仅是资产,也可能是负担。它可能使得组织依赖甚至迷恋于过去的成功,还有可能连成功的原因都没搞清楚就被社会评价牵向歧途(Mishina等,2012;Petkova等,2014)。Rhee(2009)及Rhee和Haunschild(2006)对声誉的研究和Bothner等(2012)对地位的研究都是这方面的例子。同理,负面的社会评价也不完全是负担,它可能促进组织及整个行业的反思和调整,为可持续的、负责任的发展指明方向,甚至是整个社会得以保持稳定有序的不可或缺的组成部分。比如Rhee(2009)的研究表明,声誉不佳的组织学习能力更强,在产品出现问题时,有更加充足的动力的去弥补错误,这些努力也会在社会公众心目中慢慢积累。即使是污名评价,也可促使组织反思自身的行为,从行业发展和社会稳定等方面来说,都具有不可替代的积极意义(Helms和Patterson,2014)。

4. 跨层次分析。虽然社会评价的对象是组织,但是这些评价向下可以影响员工,向上可以影响行业,对外还可以影响更多的利益相关者。因此,社会评价是可以扩散的,且在不同的扩散方向上有不同的影响机制。即使组织自身没有出现问题,针对员工的社会评价和针对行业的社会评价也会波及组织。同时考虑多个层次与社会评价之间的关系,有利于打开组织黑箱或者站在高于组织的综合视角上发现更多有意思的、重要的组织现象。比如,高地位组织中的普通员工和低地位组织中的高级管理者打交道时,会发生什么有趣的故事?当组织内外对组织身份的理解不同时会发生什么?明星CEO和明星组织之间的关系如何?

5. 网络评价。网络对现代人生活方式的改变是革命性的,也为组织生存带来机遇和挑战(Etter等,2014)。当线下评价转移到线上时,组织可以获得超越时间和空间限制的关注,这对营销意味着巨大的机会。与此同时,复杂的评价来源和动机使评价的稳定性出现更多不可控制的变数(Orlikowski和Scott,2014),这使得企业在管理社会评价时面对更大的不可预测性和紧迫性(Aula,2010)。尤其是社交媒体的出现使人们可以在同一平台上互动,而这样的互动足以改变人的思维方式和行动选择(Fischer和Reuber,2011)。网络尤其是社交媒体如何影响组织社会评价是理论与实践交界处非常重要且有趣的话题。

微信扫一扫二维码,可观看作者对本文的视频讲解:

| [1] | 莫申江, 王重鸣. 基于行为认知视角的组织声誉研究前沿探析与展望[J]. 外国经济与管理, 2012(3): 65–71. |

| [2] | 王成城, 刘洪, 李晋. 组织身份及其衍生构念实证研究述评[J]. 外国经济与管理, 2010(1): 15–24. |

| [3] | 王是业, 杜国臣. 战略管理研究中的组织地位: 内涵、演进和影响[J]. 外国经济与管理, 2015(5): 65–74. |

| [4] | 张斌, 徐琳, 刘银国. 组织污名研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2013(3): 64–72. |

| [5] | Antonetti P, Maklan S. Social identification and corporate irresponsibility: A model of stakeholder punitive intentions[J]. British Journal of Management, 2016, 27(3): 583–605. |

| [6] | Bednar M K, Love E G, Kraatz M. Paying the price? The impact of controversial governance practices on managerial reputation[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(6): 1740–1760. |

| [7] | Bitektin A. Toward a theory of social judgments of organizations: The case of legitimacy, reputation, and status[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(1): 151–179. |

| [8] | Boivie S, Graffin S D, Gentry R J. Understanding the direction, magnitude, and joint effects of reputation when multiple actors’ reputations collide[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(1): 188–206. |

| [9] | Bothner M S, Kim Y K, Smith E B. How does status affect performance? Status as an asset vs. status as a liability in the PGA and NASCAR[J]. Organization Science, 2012, 23(2): 416–433. |

| [10] | Bundy J, Pfarrer M D. A burden of responsibility: The role of social approval at the onset of a crisis[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(3): 345–369. |

| [11] | Castellucci F, Ertug G. What’s in it for them? Advantages of higher-status partners in exchange relationships[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(1): 149–166. |

| [12] | Chen M J, Miller D. Reconceptualizing competitive dynamics: A multidimensional framework[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(5): 758–775. |

| [13] | Durand R, Kremp P A. Classical deviation: Organizational and individual status as antecedents of conformity[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(1): 65–89. |

| [14] | Durand R, Vergne J P. Asset divestment as a response to media attacks in stigmatized industries[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(8): 1205–1223. |

| [15] | George G, Dahlander L, Graffin S D, et al. Reputation and status: Expanding the role of social evaluations in management research[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(1): 1–13. |

| [16] | Graffin S D, Bundy J, Porac J F, et al. Falls from grace and the hazards of high status: The 2009 British MP expense scandal and its impact on parliamentary elites[J]. Administrative Science Quarterly, 2013, 58(3): 313–345. |

| [17] | Greve H R, Palmer D, Pozner J E. Organizations gone wild: The causes, processes, and consequences of organizational misconduct[J]. The Academy of Management Annals, 2010, 4(1): 53–107. |

| [18] | Grougiou V, Dedoulis E, Leventis S. Corporate social responsibility reporting and organizational stigma: The case of " Sin” industries[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(2): 905–914. |

| [19] | Hahl O, Zuckerman E W. The denigration of heroes? How the status attainment process shapes attributions of considerateness and authenticity[J]. American Journal of Sociology, 2014, 120(2): 504–554. |

| [20] | Helms W S, Patterson K D W. Eliciting acceptance for " illicit” organizations: The positive implications of stigma for MMA organizations[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(5): 1453–1484. |

| [21] | Lai J Y M, Chan K W, Lam L W. Defining who you are not: The roles of moral dirtiness and occupational and organizational disidentification in affecting casino employee turnover intention[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(9): 1659–1666. |

| [22] | Luo X M, Wang H L, Raithel S, et al. Corporate social performance, analyst stock recommendations, and firm future returns[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(1): 123–136. |

| [23] | Neeley T B, Dumas T L. Unearned status gain: Evidence from a global language mandate[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(1): 14–43. |

| [24] | Orlikowski W J, Scott S V. What happens when evaluation goes online? Exploring apparatuses of valuation in the travel sector[J]. Organization Science, 2014, 25(3): 868–891. |

| [25] | Petkova A P, Wadhwa A, Yao X, et al. Reputation and decision making under ambiguity: A study of U.S. venture capital firms’ investments in the emerging clean energy sector[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(2): 422–448. |

| [26] | Pfarrer M D, Pollock T G, Rindova V P. A tale of two assets: The effects of firm reputation and celebrity on earnings surprises and investors’ reactions[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(5): 1131–1152. |

| [27] | Philippe D, Durand R. The impact of norm-conforming behaviors on firm reputation[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(9): 969–993. |

| [28] | Raithel S, Schwaiger M. The effects of corporate reputation perceptions of the general public on shareholder value[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(6): 945–956. |

| [29] | Rhee E Y, Fiss P C. Framing controversial actions: Regulatory focus, source credibility, and stock market reaction to poison pill adoption[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(6): 1734–1758. |

| [30] | Sharkey A J. Categories and organizational status: The role of industry status in the response to organizational deviance[J]. American Journal of Sociology, 2014, 119(5): 1380–1433. |

| [31] | Zavyalova A, Pfarrer M D, Reger R K, et al. Managing the message: The effects of firm actions and industry spillovers on media coverage following wrongdoing[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(5): 1079–1101. |

| [32] | Zavyalova A, Pfarrer M D, Reger R K, et al. Reputation as a benefit and a burden? How stakeholders’ organizational identification affects the role of reputation following a negative event[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(1): 253–276. |

| [33] | Zona F, Minoja M, Coda V. Antecedents of corporate scandals: CEOs’ personal traits, stakeholders’ cohesion, managerial fraud, and imbalanced corporate strategy[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 113(2): 265–283. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39