文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第3期 |

- 吴启涛, 栾贞增

- Wu Qitao, Luan Zhenzeng

- 交互视角下工作场所创造力的研究述评与展望——一个整合性分析框架

- A Literature Review of Workplace Creativity from the Perspective of Interaction and Prospects: An Integrated Theoretical Framework

- 外国经济与管理, 2017, 39(3): 51-60

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(3): 51-60.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-05-23

2017第39卷第3期

2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093

2.School of Business,Nanjing University,Nanjing 210093,China

为应对动荡、复杂的外部环境,企业如何提高自身的创新能力,赢得可持续的竞争优势?为了回答这一问题,部分国内外文献聚焦在工作场所的个体创造力研究上,其核心观点是企业通过吸引、筛选和留住高创造力的员工,为企业所用,能够提升他们对产品、服务、工作流程、管理制度等方面的创新水平,进而提高整个企业的创新能力。工作场所创造力通常被定义为组织情境下个体产生的新颖的、有用的想法或观点(Zhou和Hoever,2014),这些想法或观点有助于改进或改善企业的产品、服务、商业模式、工作方法或者管理流程等。不同于创新,很多学者认为工作场所创造力只是创新的第一阶段,创造力更加关注新颖的、有用的想法或观点的产生,创新则关注这些想法或观点的产生、实施和执行。

国内外现有文献分别从三个层面,即个体层面(如自我概念、人格特质、情绪)、团队层面(如团队领导的风格和行为方式、领导成员交换、团队成员交换)、组织层面(如奖励体系、绩效薪酬、工作设计),多角度探讨了个体因素和组织情境因素对个体工作场所创造力的影响。现有文献产生了大量的、有价值的研究,但仍存在着些许模糊和不足:(1)较少从个体与组织情境交互的视角,探讨他们对工作场所创造力的共同影响。Zhou和Hoever(2014)指出,当前有关工作场所创造力的前因变量研究,大多聚焦在以行为者为中心和以组织情境为中心两大流派。这两个流派基本上相互独立,应更多关注个体与组织情境变量的跨层次交互作用,探讨情境因素和个体特征对员工创造力产生的交互影响。(2)不同学者对个体因素与情境因素的交互作用如何影响创造力的内在机制解释存在较大差异。比如,Baer(2010)从信息视角出发,得出个体网络的不同特征通过影响个体接收的信息多样性,影响个体创造力水平。Zhang和Bartol(2010)基于动机视角,发现授权型领导通过积极的心理授权,影响员工创造力投入的内在动机,提升他们的创造力水平。(3)现有创造力文献研究,内容广泛,大多是“点”的研究,少有文献将不同解释机制纳入统一的理论框架进行综合性分析。尽管当前已有学者对工作场所创造力做了系统梳理(Anderson等,2014),但是聚焦在某个特定的作用机制来探讨。比如Gerhart和Fang(2015)从内在动机、外在动机的视角,探讨了个体和环境因素如何影响他们的内在动机,进而影响员工创造力。

综合以上分析,本文系统梳理了2009—2015年创造力研究的相关权威期刊,包括AMJ①、JAP、JOB等专题文章,以及JOM、Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior、Psychological Bulletin等管理学、心理学综述性期刊的文章,在此基础上,试图从个体与组织情境交互的视角出发,以创造力研究的历史演进脉络为切入点,归纳和提炼影响员工创造力的个体、组织情境的影响因素,以及探讨这些因素的交互作用对员工创造力的内在影响机制。以此进一步丰富工作场所创造力的相关研究,为企业开展相关创新研究提供借鉴和参考。

① AMJ是Academy of Management Journal;JAP是Journal of Applied Psychology;JOB是Journal of Organizational Behavior;JOM是Journal of Management。

二、 工作场所创造力研究的历史演进脉络有关工作场所创造力的研究大多基于Amabile(1983)提出的创造力构成要素模型,包括任务动机、与领域相关的技能以及与创造力相关的技能三个构成要素。Amabile认为,这些要素的产生和提炼源自创造力研究的历史发展脉络,即从最初的创造过程的研究,到创造者自身特征的研究,到创造行为结果的研究三个阶段,每个阶段对创造力的定义、测量,以及内在的解释机理均存在着差异。因此,以创造力研究的历史演进脉络作为切入点,归纳影响工作场所创造力的个体和组织情境因素,便于理解创造力研究的历史发展和研究现状。

(一)对创造过程的相关研究

在工作场所创造力研究的早期阶段,也就是20世纪中叶(1940—1950年),学者们关注的重点内容是“创意的产生过程是什么?”,“创意的产生会经历哪些重要阶段?”,试图打开创造过程的黑箱。为此,早期的心理学研究学派将创造力定义为一个双联想过程(bisociative process),即个体借助这样的过程,将以前两个不相关的思维矩阵加以联系起来,从而产生一个新的创意或者发明。其中,经典代表作是创造过程的四阶段过程模型(Guilford,1950),包括准备阶段(问题或者任务的识别和定义)、孵化阶段(无意识下的脑力工作)、启发阶段(通过意识知觉产生突然的启发性观点)和查证阶段(评估、提炼和发展新观点)。在此基础上,Amabile(1983)将创造过程细化为问题或任务的识别阶段,建立相关的信息、知识和技能等资源储备阶段,寻找或者产生解决方案回应问题,检验这种可能性方案的有效性等阶段。截至目前,创造过程学派为打开创造过程黑箱做出了突出的贡献。Zhang和Bartol(2010)在总结前人研究的基础上,将创造过程提炼和简化为“创造过程投入”的概念,包括问题识别、信息搜索和编码以及创意和可选方案的产生三个阶段。

创造过程流派将创造过程视作问题解决(problem-solving)过程,认为创新总是源于难题。然而,学者们对这种难题的界定则较为宽泛,最通俗的界定是个人在任务完成过程中所要面对的任何问题。随着创造力研究的不断深入,不少学者开始批判创造过程研究,认为创造力过程研究忽视了创造者“个人因素”的影响。比如,有学者质疑,在同一任务领域下,创造过程研究并不能解释新手和专家为何有着截然不同的创造力,也未能对他们在创造过程中本质上有所不同做出区分。这些质疑引发了学者们的思考和辩论,为接下来的创造者个体特征研究奠定了理论基础。

(二)对创造者个体特征的相关研究

基于对创造力过程研究的批判,以及近10年的创造力研究文献积累,Guilford(1949)率先在American Psychological Association上重新界定了工作场所创造力的内涵,认为创造力是创造者个体与生俱来的“天赋”,是创造者个体能力特征的体现。自此开始,学者们掀起了对创造者个体特征的研究热潮,试图回答并解决“在同一任务领域下,个体创造力为何存在着较大的差异性?”,以及“这种个体创造力差异性是天生的,还是后天造成的?”等问题,该学派进一步衍变发展为现在的“创造力个体学派”,并一直占据创造力研究的主流地位。创造力个体特征学派的理论基础有很多,主要包括人力资本、心理资本和社会资本理论等,核心观点是拥有创造力的个体存在着知识、认知能力和模式、认知技能、心理特质、社会网络以及行为等因素的差异。正是这些特定的差异影响着个体之间的创造力水平的高低。

本文借鉴人力资本、心理资本和社会资本理论的划分依据,将创造力个体学派的个体因素差异细分为四类:稳定特质差异、状态特质差异、社会关系网络差异和特定行为差异(如表1)。其中,稳定特质差异指的是个体间的某些稳定特质的差异程度。这些特质一般不会随着时间改变而发生较大变化,较为稳定、持久和独特(Tierney和Farmer,2011)。这些稳定特质主要包括认知能力和认知模式、自我概念、价值观、人格等方面。这些稳定的、独特的个体特征差异是创造力个体学派的主要关注点。

| 理论基础 | 核心差异 | 核心概念 | 类 别 | 文献来源(举例) |

| 人力资本理论 | 稳定特质 | 认知能力

认知模式 |

促进/防御聚焦模式

系统式/直觉式模式 |

Zhou等(2012);

Sagiv等(2010) |

| 自我概念 | 创造力自我效能感

创造力角色认同 目标导向(学习、绩效、掌管导向) |

Tierney和Farmer(2011);

Farmer等(2003) |

||

| 心理资本理论 | 稳定特质 | 价值观 | 顺从价值观

保守价值观 |

Zhou等(2009);

Shin和Zhou(2003) |

| 人格 | 大五人格

创造性人格 主动性人格 |

Zhou(2003);

Gong等(2012) |

||

| 状态特质 | 情绪 | 积极情绪

与消极情绪 动态视角 |

George和Zhou(2007);

Bledow等(2013) |

|

| 偏好 | 偏好 | Aleksić等(2016) | ||

| 社会资本理论 | 社会关系网络 | 网络特征 | 网络大小

网络密度 弱关系/强关系 网络多样性 |

Zhou等(2009);

Baer(2010) |

| 其他 | 行为差异 | 特定行为 | 寻求反馈行为

求助行为和助人行为 知识隐藏行为 |

de Stobbeleir等(2011);

Mueller和Kamdar(2011); Černe等(2014) |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||

当然,也有不少学者关注个体的状态特质对创造力的影响。状态特质指的是那些能够随着时间变化而发生改变的、不稳定的、瞬时的个体特质(Bledow等,2013),这些个体特质包括情绪、需求、偏好等。当前文献主要集中在情绪的研究上,包括积极情绪、消极情绪。关于情绪与创造力的关系研究,大致经历了三个阶段的发展,分别是积极情绪与创造力的影响,积极情绪和消极情绪的交互作用对创造力的影响,以及情绪的动态变化对创造力的影响。最初,该流派的学者从静态视角出发,认为积极情绪与创造力存在正向相关。然而,有些学者认为消极情绪也可能对创造力产生正向影响。比如,George和Zhou(2007)运用情绪信息理论,解释了积极情绪和消极情绪的交互作用对创造力的影响。随着情绪研究的深入,学者们发现这种静态观并不能解释积极情绪和消极情绪对创造力影响的动态机理。为此,Bledow等(2013)借用人格系统交互理论,通过观测调研对象475天的情绪变化,得出个体经历消极情绪后经历积极情绪有助于提升创造力的结论。除了情绪研究以外,开始有人研究偏好与创造力的关系。Aleksić等(2016)通过实验分析得出,个体对创造力的偏好与主管评价的创造力正向相关。

社会关系网络差异反映了个体间的社会关系网络特征的不同程度(Baer,2010;Zhou等,2009)。这些关系网络特征包括网络大小、网络的密度、弱关系和强关系、网络多样性等。个体的社会关系网络特征的差异影响了个体获取异质性信息的数量和多样性的能力和机会,最终影响他们的创造力水平。此外,个体行为差异指的是个体在创新过程中表现出的某些特定的、差异性的行为,包括求助和助人行为、知识隐藏行为和寻求反馈行为等,这些行为会对个体创造力产生潜在的积极或消极影响(Černe等,2014;Mueller和Kamdar,2011)。比如,Mueller和Kamdar(2011)则发现,员工求助行为与员工创造力正向相关,而助人行为对个体创造力产生消极影响。

(三)对创造行为结果的相关研究

随着创造者个体特征研究的深入,到20世纪80年代(1980—1990年),不少学者开始质疑创造者个体特征研究的理论观点,认为其过分关注创造者与非创造者的个体差异,而忽略了“创造情境”的作用,尤其是组织情境因素的影响。伴随着个体与情境交互理论的日益流行,学者们对影响创造力的情境因素产生了极大兴趣。在交互理论看来,个体行为绩效是个体特征因素和情境因素共同作用的结果。因此,工作场所的创造力不应被界定为个体的特质或者一般能力,而是基于个体与情境交互作用所产生的一种行为结果,这种行为受到个体特征因素、个体认知能力和个体所处的组织社会环境的共同影响。

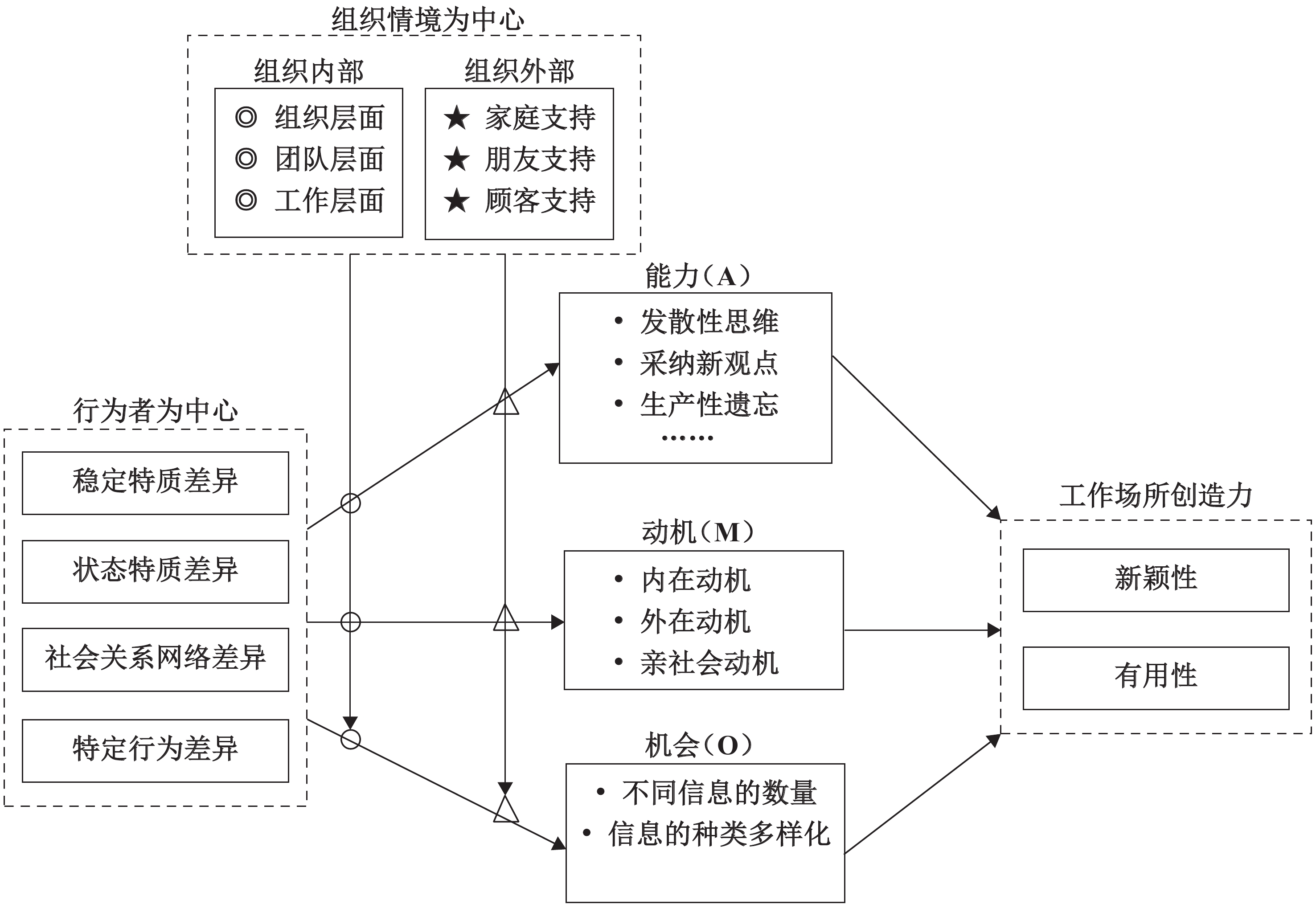

基于此,不少学者展开了与创造力情境相关的研究。该学派认为,个体是“社会动物”,嵌入在组织情境之中,因此,创造行为本身会受到组织中的社会情境、物理情境、工作和任务情境等多重因素的影响。本文按照环境、层次两个维度,将当前文献的组织情境因素划分为组织内部和组织外部两大环境,其中组织内部环境又分为三个层次,包括组织层面、团队层面和工作任务层面的因素(如图1所示)。其中,组织层面因素,包括组织的激励系统、绩效薪酬、组织文化、组织氛围、组织规范和组织支持等方面;团队层面因素主要有领导因素,包括团队领导风格(变革型领导、宽容型领导)、团队领导行为方式(授权领导方式)、主管支持、主管期望、LMX(领导成员交换)和团队成员因素,包括TMX(团队成员交换)、团队冲突、团队成员信息共享、团队成员认知多样性等;工作任务层面主要包括工作本身的特征、任务结构、任务多样性、任务时间压力等。比如,Baer和Oldham(2006)通过实证研究发现,个体经历的任务时间压力与创造力之间存在倒U形曲线关系。

|

| 图 1 组织情境因素 |

不少学者们也发现,组织外部利益相关者的支持(比如顾客、家庭、朋友支持),也会对工作场所创造力产生积极影响。比如,Madjar等(2002)将社会支持分为工作和非工作支持两个方面,发现家庭、朋友的非工作支持对员工创造力产生积极影响。也有学者从顾客角度探讨他们的支持和行为对员工创造力的影响。比如,Madjar和Ortiz-Walters(2008)以服务行业的理发师为样本进行分析,发现顾客参与和顾客投入(比如信任投入、信息投入)对员工创造力产生显著正向影响。

综合以上分析可见,随着创造力研究的不断深入,学者们从多个角度分析创造过程、个体特征因素和组织情境因素间对工作场所创造力的影响。但是,Zhou和Hoever(2014)指出,组织是一个复杂的社会系统,当前有关工作场所创造力的前因变量研究,更多地聚焦在个体因素间或者组织情境因素间的交互作用,缺少个体与组织情境变量的跨层次交互作用的影响,从而造成了创造力研究在个体因素和组织情境因素交互的理论空白。

此外,尽管当前学者们对创造力的定义基本达成一致,但是不同流派对这些因素如何影响员工创造力的内在机制解释仍存在很大不同。比如,大部分学者从动机视角做出解释,包括内在动机、外在动机、亲社会动机等(Gehart和Fang,2015;Grant和Berry,2011)。也有部分学者从信息或者观点采纳的视角做出解释。试图从社会资本的理论视角,分析社会网络的大小、网络密度、网络位置方面的差异性和多样性对工作场所创造力产生的影响(Baer,2010;Zhou等,2009)。但是,少有学者对这些不同的解释机制纳入到同一理论框架,进行整合性分析,比如内在动机和观点采纳之间如何联系,这些中介变量之间的联系缺乏系统的理论框架支撑。尽管Amabile(1983)提出了任务动机、与领域相关的技能和与创造力相关的技能三个构成要素模型,但是并未系统地比较这些内在解释机制的相对重要性。

三、 基于AMO理论的工作场所创造力整合模型区分以往的创造过程和创造者特征研究,本文试图从创造行为结果研究的视角出发,借用AMO的相关理论(Boselie等,2005),从创造者的创造能力(Ability)、创造动机(Motivation)和创造机会(Opportunity)三个方面,对个体—情境因素交互作用对工作场所创造力的内在影响机制做出系统性解释,以此整合当前的已有研究,建立一个系统的分析框架(如图2)。

|

| 图 2 工作场所创造力整合模型 |

AMO理论源自Vroom’s(1964)的个体行为绩效模型。Vroom最初提出该模型目的在于试图回答个体行为绩效受到哪些因素的影响,并将之归纳为行为绩效=f(能力×动机),也就是个体行为绩效受到个体的动机(M)和能力(A)的共同影响。随着该理论的深入发展以及交互心理学的流行,战略人力资源管理学派首次将该模型引入到组织管理中,试图从组织层面上探讨人力资源实践系统对整体员工行为绩效的影响,从而引入了机会(O)这一前因变量,构建了当前成熟的AMO系统理论框架。相比Vroom的个体行为绩效模型,AMO理论认为Vroom忽视了影响个体行为绩效的一个关键因素,也就是机会(O)。其核心观点是个体具备能力和动机,并不一定保证产生良好的行为绩效,个体的行为结果由个体的能力(A)、个体的动机(M)和情境提供的机会(O)三个因素共同决定。因此,组织还需要给予员工合适的机会和平台,以便他们能够人尽其才。其中,组织提供的机会和平台包括培训、考核、晋升等方面的人力资源实践,授权型领导方式,工作自主性等方面。依此逻辑看,遵循创造行为结果的定义,从个体—情境因素的交互作用探讨个体新颖的、有用的想法的产生,必然受到AMO因素的影响。

(一)以创造者的个体创新能力为核心的内在解释机制

Amabile(1983)认为,高创造力个体具备着与创造力相关的独特知识、技能和能力,并将之概括为创造性思考的技能和能力。比如,高创造力个体具有较强的发散性思维;能够充分理解复杂性;通常避免先入为主的判断,倾向于从多个角度思考和分析问题;具备时常打破现有心智模式束缚的能力,能够主动地采纳新观点或新见解的能力;具有开放性的特质;具备能够主动放弃非生产性的观念能力;擅长采用反直觉的技术,使用类比推理技巧进行创新性的思考,等等。

这些创新性相关的技能和能力通常被认为是高创造力个体所拥有的独特的、隐性的、专有的知识、技能和能力。因此,基于AMO的模型框架,从创新想法产生的能力(A)角度出发,高创造力的个体通常会熟练运用以上这些知识、技能和能力,创造性地排列、重组现有知识网络,从而产生原始的、新颖的想法。比如,Zhou等(2012)提出个体的认知能力差异会产生不同的创造力水平,促进性聚焦相比预防性聚焦的个体通常具有较高的创造力水平。

然而,创新往往伴随着一定的风险性和不确定性,不仅需要个体挑战当前组织现状,而且需要个体具备一定的心理资本,比如良好的情绪、乐观、开放性等,这些心理资本很容易受到组织情境因素的影响。Sagiv(2010)就发现,在相对宽松、自由的工作情境下,个体的直觉认知模式要比系统性认知模式更具创造力。因此,拥有创造性技能和能力的个体,不仅会受到个体因素(比如,认知模式、认知能力等)的影响,而且会受到情境因素(比如,领导者授权、创新氛围、组织支持)的交互影响。

由于处在工作场所,个体不可避免地受到组织因素、团队领导方式、团队同事的多重影响,这些组织情境因素会共同作用于个体的特征因素(比如,个体的开放性特质、积极情绪),共同作用于员工创造性思考的认知技能和认知能力,从而影响他们的创造力水平。可见,个人—情境因素的交互作用会通过影响个体的创造能力水平,从而影响个体创造力。

(二)以创造者的创新动机为核心的内在解释机制

自我评价理论(简称CET理论)将个体动机分为内在动机和外在动机两类。内在动机指的是个体做某件事情的动机,完全出于自身的内在兴趣、爱好或快乐感。而外在动机指的是个体做某件事情的动机,是出于某种外在的预期结果(Gerhart和Fang,2015)。CET理论的核心观点是,相比外在动机,当个体被内在动机激励时,他们会产生积极的情绪,增加认知的灵活性,这与动机性信息加工理论观点一致(Grant和Berry,2011)。当个体经历积极情绪时,注意力范围会放大,认知的灵活性增强,形成“从上到下”的思维整合模式,能够识别不同的模式、观点之间的相互联系。此外,自我决定理论也认为,当个体被内在激励时,他们的好奇心和兴趣被激发,有助于增强他们的灵活性、乐于承担风险,对外部复杂性表现得更加开放。总之,CET理论和自我决定理论都认为,个体倾向于有选择性的感知、编码和保留与他们内在的兴趣、爱好相一致的信息。当个体被内在激励时,他们会增加他们的心理投入,包括增加时间投入、情绪和注意力投入等,帮助个体建立积极的能量和精力来维持这种心理投入。

结合以上分析,基于AMO理论模型,以动机(M)为核心解释机制的创造力研究学派认为,个体的某些特征因素,比如创造力自我效能感、积极情绪等特质,会影响到他们的内在动机,从而影响创新过程中的投入程度,促进他们努力寻求新的发现,更加关注新颖的、原始的、独特的想法产生,为自我学习和自我探索提供良好的机会。

但是,也有学者认为,有时候自我动机不会直接作用于有用、有价值的想法产生。比如,Grant和Berry(2011)认为,兴趣和爱好可以吸引人们学习、探索新的、不熟悉的事物,但这些事物最终不一定会转化为对个体或组织有用的想法或观点。因为个体是“社会动物”,会受到来自周围环境的影响,包括组织内部的团队领导期望、同事期望,甚至包括家庭支持、朋友支持、顾客信任与投入等组织外部的社会情境因素,这些因素都会直接或间接对工作场所中的个体内在动机产生影响。因此,可以看出,个体—情境因素的交互作用可能会通过影响个体的内在动机,对工作场所创造力产生影响。

此外,个体的亲社会动机也会影响工作场所创造力,亲社会动机反映了个体想要帮助他人或者为他人做贡献而付出努力的一种愿望。这种亲社会动机有助于个体倾听和采纳他人的观点,特别是对他人有帮助的观点。正如个体特质学派描述,大五人格中的宜人性特质、开放性、利他主义价值观等个体特征因素,都会影响到这种亲社会动机,进一步影响到他们采纳观点的能力和机会,最终影响他们的创造力水平。同时,学者们也发现,诸如组织对创新进行绩效奖励、授权领导方式、工作自主权等组织情境因素会影响到个体的外在动机。其中,代表理论是自我决定理论(简称SDT理论),该理论认为当个体感知到外部动机对自我兴趣、目标的实现有帮助时,会自动转化、整合为自我的内在动机。比如,Gehart和Fang(2015)将外在动机分为外在调节动机、内射调节动机、认同调节动机和整合调节动机四类。当组织提供足够的外部刺激,能够充分影响个体的外部动机,比如,个体感知到这些奖励对自己的创造认可或者有助于实现自己的内在需要时,会增强个体的内在动机,增加他们的创造过程投入。

由此看出,个体—情境因素的交互会通过直接影响个体的内在动机和亲社会动机,或者通过影响个体的外在动机,间接对个体的内在动机产生影响,最终影响个体创造力。因此,不少与“动机”相关的创造力研究,会将工作自主权、自我决定权、自我控制权、心理授权感、心理安全感、情绪等心理变量作为中介变量进行研究,从心理过程机制进行探讨。比如,Wang和Rode(2010)发现,变革性领导与个体对领导的认同、组织氛围的交互作用,会影响到下属的内在动机,进而影响他们搜索情境信息、寻找解决问题的方案等创造过程的投入,最终影响下属的创造力水平。

(三)以创造者的创新机会为核心的内在解释机制

相比AMO理论的能力视角、动机视角,以机会视角作为核心解释机制的学者关注的对象不是“拥有创造力个体的能力和动机”,而是更加关注创造过程中所用的多样化“知识或者信息”的种类和数量,主要的代表理论包括信息加工理论、情绪信息理论、特质系统交互理论等。这些理论流派的核心假设是个体的创新一定要建立在现有知识的基础之上,并不断地交换和结合新的知识资源进行知识创造的过程。因此,个体不仅要依赖于对现有知识、观念或想法的重新组合,更需要获取和发展新的知识,为现有的知识网络不断引入新的知识、观念或想法。也就是说,决定个体创造力的因素,并不仅仅是个体的内在动机、亲社会动机,还需要个人能够“有机会”获取、接收和整合多样化的知识或信息。Zhou和Shalley(2011)将之分为信息的数量和种类,信息的数量反映了个体所产生的新颖的、有用的想法的频数,是信息“量”的体现。相比之下,信息的种类代表了个体产生的新颖、有用的想法的不同类别和多样性,是信息“质”的体现。这些理论观点认为,个体接触更多、不同的认知观念、信息和想法,更倾向于表现出较高的创造力。

依照“创新机会”的分析逻辑,个体的特征因素(如社会关系网络差异、开放性特质、积极情绪)与组织情境因素(如变革型领导、团队多样性、团队交互记忆系统)的交互作用会影响个体接收的信息、观点和想法的数量和多样性的“机会”,进而影响个体的信息解码、编码和信息处理过程,最终影响他们新颖、有用的想法产生。以个体社会关系网络差异为例,作为个体特征因素的重要组成部分,个体社会关系网络差异包含了网络大小、网络中心位置、网络密度等多个方面,这些网络特征差异不仅会影响到个体社会资本差异,更会影响到多样化信息的种类和数量的获取。比如,Baer(2010)运用弱关系理论和结构洞理论,分析了个体社会关系网络的各个特征(网络大小、弱联系和多样性)以及他们的交互作用对创造力的影响。但是不少情境学派的学者认为,个体网络特征差异固然重要,组织情境因素的影响也不容忽视。诸如团队多样性特征,包括人口统计学特征(性别差异、年龄差异)和信息多样性特征(团队成员的受教育程度多样性、工作经历多样性),团队交互记忆系统都会对团队成员创造力产生直接或间接影响。

个体—情境因素的交互作用可以从“个体—环境匹配”视角进行分析,以社会网络差异为例,个体的社会网络差异为个体获取多样化信息的种类和数量提供“机会”,但是这种机会受到个体所处情境影响。以工作自主性为例,自主性强的工作要比自主性弱的工作带来更多机会。此外,当个体处在沟通频率高和关系氛围好的团队下,社会网络差异带来的多样化信息的种类和数量的机会会更多,从而对工作场所创造力的影响也会越强。因此,个体—情境因素的交互作用也会通过影响个体多样化信息的种类和数量的接收,从而对工作场所创造力产生影响。比如,Richter等(2012)通过对34个团队的176个个体样本进行分析,发现创造力自我效能感和团队信息资源的交互作用,为个体提供了多样化信息的获取机会,从而影响了他们的创造力。

四、 研究结论与展望作为创新的第一阶段,也是创新的关键阶段,工作场所创造力反映了个体所产生的新颖、有用的想法,包括企业产品、服务的创新想法,也包括工作流程、组织管理制度等方面的创新想法。这些创新想法直接影响了组织整体的创新能力,对保持组织的竞争优势,应对日益复杂的外部环境至关重要。本文从交互视角出发,系统梳理了个体特征因素之间的交互作用、个体与组织情境因素间的交互作用,以及组织情境因素之间的交互作用对员工创造力的影响,并借助AMO的理论框架,从能力、动机和机会视角解释了这些因素对员工创造力不同的内在影响机理。在此基础上,提出了工作场所创造力的整合模型,对当前企业创新的相关研究提供系统的借鉴和思考。

尽管工作场所创造力的研究产生了很多成果,但是仍有一些值得探讨的研究方向:(1)前因变量方面。目前学者们大多从正面、积极的视角探讨了个体创造力的影响因素,但很少从负面、消极的视角进行探讨。根据工作要求——资源(JD-R)模型的观点,工作要求(demand)的因素,如工作复杂性、辱虐领导行为等,很可能对个体创造力产生负面影响。因此,未来研究应进一步识别影响个体创造力的负面因素。(2)中介变量方面。目前文献聚焦在个体创造动机、创造机会的内在解释机理,对创造能力的关注较少。基于AMO和人力资本的理论观点,创造能力是个体重要的人力资本,对个体创新产生重要影响。未来应丰富创造能力的相关研究;此外,当前的内在解释机理大多是分散的、单一的,缺少对不同中介变量的比较分析。未来可以有针对性地开展多个中介的整合比较研究,分析不同内在解释机制的相对重要性,甚至可以寻找新的内在解释机制,引入促进性聚焦、抑制性聚焦等新的动机变量。(3)研究方法方面。现有研究大多采用静态视角,很少从动态视角(情绪除外)考察个人因素、组织情境因素对创造力的动态影响。随着组织动态研究(dynamic perspective)的流行,未来研究应引入时间变量,采用纵向、跨时的调研方式,以及跨层次的动态研究方法,将个体特征因素、组织因素,以及创造的过程进行有效整合,建立有关创造力的动态过程整合模型,丰富创造力的相关研究。

| [1] | Amabile T M. The social psychology of creativity: A componential conceptualization[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(2): 357–376. |

| [2] | Anderson N, Potočnik K, Zhou J. Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework[J]. Journal of Management, 2014, 40(5): 1297–1333. |

| [3] | Baer M. The strength-of-weak-ties perspective on creativity: A comprehensive examination and extension[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(3): 592–601. |

| [4] | Baer M, Oldham G R. The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to experience and support for creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(4): 963–970. |

| [5] | Bledow R, Rosing K, Frese M. A dynamic perspective on affect and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(2): 432–450. |

| [6] | ČerneMG L. What goes around comes around: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(1): 172–192. |

| [7] | deStobbeleir K E M, Ashford S J, Buyens D. Self-regulation of creativity at work: The role of feedback-seeking behavior in creative performance[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(4): 811–831. |

| [8] | Gerhart B, Fang M Y. Pay, intrinsic motivation, extrinsic motivation, performance, and creativity in the workplace: Revisiting long-held beliefs[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2015, 2(1): 489–521. |

| [9] | Gong Y P, Cheung S Y, Wang M. Unfolding the proactive process for creativity:Integration of the employee proactivity, information exchange, and psychological safety perspectives[J]. Journal of Management, 2012, 38(5): 1611–1633. |

| [10] | Grant A M, Berry J W. The necessity of others is the mother of invention: Intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(1): 73–96. |

| [11] | Madjar N, Ortiz-Walters R. Customers as contributors and reliable evaluators of creativity in the service industry[J]. Journal of Organizational Behavior, 2008, 29(7): 949–966. |

| [12] | Mueller J S, Kamdar D. Why seeking help from teammates is a blessing and a curse: A theory of help seeking and individual creativity in team contexts[J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(2): 263–276. |

| [13] | Richter A W, Hirst G, van Knippenberg D. Creative self-efficacy and individual creativity in team contexts: Cross-level interactions with team informational resources[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(6): 1282–1290. |

| [14] | Tierney P, Farmer S M. Creative self-efficacy development and creative performance over time[J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(2): 277–293. |

| [15] | Zhang X M, Bartol K M. Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(1): 107–128. |

| [16] | Zhou J, Hoever I J. Research on workplace creativity: A review and redirection[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2014, 1(1): 333–359. |

| [17] | Zhou J, Shin S J, Brass D J. Social networks, personal values, and creativity: Evidence for curvilinear and interaction effects[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(6): 1544–1552. |

| [18] | Zhou Q, Hirst G, Shipton H. Context matters: Combined influence of participation and intellectual stimulation on the promotion focus–employee creativity relationship[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(7): 894–909. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39