文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第1期 |

- 赵红丹, 周君

- Zhao Hongdan, Zhou Jun

- 企业伪善、道德推脱与亲组织非伦理行为:有调节的中介效应

- Corporate Hypocrisy, Moral Disengagement and Unethical Pro-organizational Behavior: Moderated Mediating Effect

- 外国经济与管理, 2017, 39(1): 15-28

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(1): 15-28.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-06-17

2017第39卷第1期

作为企业在商业竞争中获取优势的一种策略性行为,企业社会责任一直是企业管理者关注的焦点(Kramer和Porter,2006)。然而,在社会责任履行过程中“说一套,做一套”甚至“道貌岸然”的企业伪善现象却屡见不鲜。企业伪善(corporate hypocrisy)是指企业在履行社会责任的过程中产生的伪装现象,即企业所发出的社会责任宣言与其真实目的不一致(Wagner等,2009)。企业试图通过伪善行为,如商业做秀、漂绿、虚假慈善等,伪装出一副积极承担社会责任的形象,从而获得良好的声誉以博取顾客青睐,实则是为了自身更好的获利(Van de Ven,2008)。例如:2009年农夫山泉“购买一瓶水,捐出一分钱”的活动曾被曝光有夸大性公益营销之嫌;2015年大众汽车爆发了“排放门”事件,而此前大众曾多次宣传其汽车“尾气排放量低、符合政府排放标准、节能环保”,事实上大众为了使超排车辆顺利过检,不惜用障眼法来骗过监察部门,在尾气排放中作弊。

作为一种非伦理的行为,企业伪善会对企业长期绩效与品牌声誉等产生不利影响。然而,目前学术界关于企业伪善影响的研究刚刚起步(樊帅等,2014),现有的几项研究多是探讨企业伪善对消费者和社会公众等企业外部利益相关者的影响(Alhouti等,2016;Bolton和Mattila,2015)。不同于此,本文聚焦企业伪善在企业内部的作用,特别是对员工的社会认知和行为表现所产生的影响。具体探讨员工在感知到企业伪善的情况下,是否会自发学习、追随与模仿企业的此种短视逐利行为,从而形成一种从组织层次到个体层次的非道德行为连锁现象。

具体而言,本研究重点关注企业伪善对员工亲组织非伦理行为(unethical pro-organizational behavior,以下简称UPB)的影响。UPB是指那些意图促进组织或成员有效性,但却违背社会核心价值、法律合理标准的行为(Umphress等,2010)。UPB本身虽然有违道德标准,但意图在于促进企业与个人的共同利益(Vadera和Pratt,2013)。在企业伪善的影响下,员工可能认为企业倾向于支持那些牺牲道德伦理以使组织获利的行为,从而模仿、追随企业决策以表现出UPB,员工通过这种行为不仅期望为企业牟利,同时也显示自己对组织或管理者的追随,以获得工作资源、晋升机会等个人利益。因此,有必要探讨“企业伪善是否会导致员工UPB的发生”这一问题。

根据社会认知理论(social cognition theory),当面对企业伪善这一情境线索时,员工的UPB不会自动发生,而会经过一系列认知加工过程,例如员工可能依靠道德推脱(moral disengagement)使自己顺利实施UPB。也就是说,当员工感知到企业伪善时,他们会依靠道德推脱机制为非伦理行为推卸或分散责任,从而达到心理上的平衡与认知协调,因此本文选取道德推脱作为中介变量。

除此之外,由于个体行为是在复杂的企业环境下发生的,考虑个体非伦理行为时,还需将组织因素和个体自身因素的交互作用纳入考虑范围(Trevino和Youngblood,1990),所以本文还关注员工道德认同(moral identity)的调节作用。以往研究证实,个体的道德认同会抑制个体产生偏差行为(Hardy等,2012;Mulder和Aquino,2013),且个体的道德认同对道德推脱有明显负向作用(Detert等,2008)。具有高道德认同的员工,往往将自身道德品质看得更为重要,即使在企业伪善的影响下,也不会轻易找借口从事UPB;而道德认同较低的员工,则更易忽视自己的道德准则,倾向于模仿、追随企业伪善行为以进行UPB。

本研究采用长三角数十家企业中272对员工-同事配对样本,来验证企业伪善对员工UPB的影响,同时采用了“有调节的中介模型”的分析方法(温忠麟等,2006),进一步分析道德认同在企业伪善通过道德推脱影响员工UPB过程中的调节作用,旨在揭示企业伪善在企业内部的连锁效应。相比企业伪善所带来的消费者信任危机、社会福利受损等,企业伪善对企业内部员工的影响一直被忽视。而企业员工作为企业业绩的创造者,与企业命运息息相关,员工的亲组织非伦理行为,即使打着“为组织着想”的幌子,但从长远来看并不利于企业可持续发展(Grant和Visconti,2006)。作为对这一研究不足的回应,本研究关注企业伪善对员工UPB的影响机制,尤其是道德推脱的中介作用以及道德认同的调节作用,不仅丰富了企业伪善后果的相关结论,也能够为企业有效规避员工UPB提供实践建议。本文的另一创新点是将组织与员工个体两个不同层面的非伦理行为进行联结。以往关于非伦理行为的研究多是从个体或组织等单一层面进行探讨,较少有研究深入揭示不同层面上非伦理行为的内在关系(谭亚莉等,2012)。而本文尝试对组织与个体两个不同层面的非伦理行为进行联系,一方面突出了企业伪善行为对员工个体行为可能造成的影响,同时也有助于深入挖掘企业社会责任阴暗面在员工个体层面上的作用。

二、 理论分析与研究假设 (一) 企业伪善与员工亲组织非伦理行为企业伪善是指企业的实际做法违背自己的社会责任承诺或宣传(La Cour和Kromann,2011),即企业利用虚假的善良形象欺骗消费者,以达到“不花一分钱,赚得满钵归”的目的。目前,企业伪善已是一个不容忽视的社会问题,而相关研究还主要停留在对其前因变量的探索阶段(Wagner等,2009)。Weaver(2008)认为企业伪善不是无意为之而是在特定的社会和组织情境下主动产生的,反映了企业一方面要宣扬满足社会期待的目标,另一方面却无法使组织价值观、规范、行为与这些目标相符的矛盾状态。这种矛盾状态归根结底是由企业的逐利本性,以及股东的短期利益诉求所导致的,企业选择采取伪善行为以极力避免承担社会责任所花费的成本(Fassin,2005)。

员工的亲组织非伦理行为是“非伦理”的,因为其违背了以正义、法律或规范判定的普世伦理标准(Donaldson和Dunfee,1994)。需要指出的是,工作场所内员工的非伦理行为是指那些对他人有害且违反社会道德准则,因而无法被组织其他成员所接受的故意行为,如恶意怠工(Trevino,1986;Jones,1991)。而UPB不等同于非伦理行为,因为它是“亲组织”的,这意味着员工从事亲组织非伦理行为并非单纯为了个人私利,还同时关注企业利益(Umphress等,2011;Vadera和Pratt,2013)。简言之,UPB的动机是员工出于为企业和个人共同牟利的意图。从UPB的典型行为来看,比如销售人员为了售出产品而对顾客隐瞒产品缺陷,虽然欺瞒了客户,但是却可以借此使自己的销售业绩十分闪亮,从而获得嘉奖,夸大产品的特性也有同样的效果。这些策略都是既为公司“获利”又“便利”了自己的行为,即为了自己与公司共同获利。所以员工的UPB并非对自己没有任何好处。

已有研究从两个方面探讨了亲组织非伦理行为的影响因素(Sims和Brinkmann,2003;Effelsberg等,2014;Graham等,2015):一类是企业环境,包括企业伦理氛围、领导类型等因素;另一类是个体特征,包括个体道德发展水平、马基雅维利主义、控制点等因素。作为第一类影响因素,当企业伪善发生时,企业管理者为了获利而展现出的“言行不一”可能导致下属形成“企业利润至上而罔顾道德”的认知,进而推断企业管理者对不道德的逐利行为采取的是纵容甚至支持的态度,从而倾向于从事UPB(Dineen等,2006)。

此外,依据社会学习理论(social learning theory),员工会倾向于追随与模仿企业或管理者的行为。在企业伪善认知的影响下,员工会认为“只要能让组织获利哪怕违背道德标准”是得到组织认可的,而且表现出这种行为也能使自己获利(例如提升业绩、获取更多的工作资源等),进而倾向于通过社会学习或主动追随去从事亲组织非伦理行为。在我国这种高权力距离的文化背景下尤其如此,员工在很大程度上依赖于企业管理者,面对来自企业或管理者的逐利暗示或期许,他们为了避免被穿小鞋或获取职业发展资源,往往会对亲组织非伦理行为采取更加宽容的态度(Tian和Peterson,2016)。基于上述分析,我们提出假设1。

H1:企业伪善对员工亲组织非伦理行为有正向影响。企业伪善现象存在的可能性越大时,员工越倾向于从事亲组织非伦理行为。

(二) 道德推脱的中介作用道德推脱是指个体产生的一种特定认知倾向,这种认知倾向包括重新定义自己的行为使其伤害显得更小,以最大程度地减少自己在行为后果中的责任和降低对目标痛苦的认同(Bandura,2002)。Fida等人(2015)的研究表明,道德推脱与非伦理行为之间显著相关,道德推脱可以使个体道德机制失灵,从而诱导个体做出非伦理行为。Moore(2008)的研究显示,道德推脱水平高的员工更可能为组织利益而做出非伦理决策。当员工受到企业伪善的影响时,感知到组织对“言行不一”等伪善行为的支持,出于对企业或管理者的模仿、追随,员工会产生亲组织非伦理行为的意图,但是员工依旧能意识到此类行为的非伦理性,而通过道德推脱,员工可以使个体的道德自我调节功能失效,从而摆脱内疚、自责、别扭等情绪,以顺利实施UPB。

根据道德推脱理论(moral disengagement theory),处于群体中的个体往往会认为自己是按照权威人物的要求在做事,从而将责任转移给权威(Bandura,1999)。在企业伪善影响下,员工认为自己做出的亲组织非伦理行为是出于为企业逐利的考虑,是追随企业或管理者,并与企业伪善行为保持一致的举动。特别是当他们认为此类行为得到了企业支持时,便会将责任转嫁给组织或管理者,他们会认为是组织或管理者暗示我、默许我、甚至期望我这么做的,自己则不必为此非伦理行为可能产生的后果担责;同时,员工还会为自己做出道德辩护,即认为自己所作所为全是为了公司,而非贪图个人私欲,通过此种道德辩解可以加强对UPB的认知重建,在一定程度上提高其道德可接受性;从长期来看,一旦企业内部形成了非伦理的氛围,员工会觉得企业从上到下都在从事此类行为,即使出现差错,责任也会被分摊到每一个人头上,通过此种道德分散机制,员工可将自我责任稀释到最小。以上三种属于典型的道德推脱机制:责任转移、道德辩护、责任分散。由此可见,在企业伪善感知下,员工可以通过道德推脱为自己寻找借口与理由,以顺利实施亲组织非伦理行为。基于上述分析,我们提出假设2。

H2:道德推脱在企业伪善对员工亲组织非伦理行为的影响间起中介作用。

(三) 道德认同的调节作用作为道德对个体自我认同的重要程度,道德认同会提升个体从事义工、慈善等活动的亲社会倾向,降低个体从事欺骗、攻击、报复等行为的反社会倾向(Reed等,2007)。这是因为高道德认同的个体,出于对道德自我重要性的肯定,不会轻易做出不道德行为;而低道德认同的个体,则忽视道德品质的约束力量,对令自己道德受损的行为更不在乎。所以低道德认同的个体,相比于高道德认同的个体,他们面对企业伪善等外部刺激时往往更易进行道德推脱(Detert等,2008)。因此,我们推断道德认同可能会对企业伪善和员工道德推脱之间的关系具有调节作用。

具体而言,道德认同的调节体现在个体受到企业伪善的影响后,是否可以使自我更容易完成道德推脱。就道德推脱与道德认同的关系而言,道德推脱可以使道德自我调节功能失效,而道德认同则体现在个体对道德究竟有多重视。所以高道德认同者具有更高的道德敏感性,更倾向于维持自己内心对于道德准则的重视,故不轻易使道德调节机制失灵以完成道德推脱。在此情况下,具有高道德认同的员工,对道德品质的意义更为看重,他们希望自己能符合理想中的道德形象,即使受到企业伪善的影响,意识到进行道德推脱后可能产生的威胁,他们往往不会从事道德推脱来为UPB寻找借口,以避免对自我道德感产生玷污。同时,具有高道德认同的员工更倾向于在道德准则界限内活动,不轻易越轨,在此情况下要进行道德推脱则变得更加困难;反言之,低道德认同的员工,感知到道德对自我的重要性很低,受到企业伪善的影响后,他们不会去考虑UPB的后果以及这种行为会对自我道德产生多少冲击,而是轻易地将责任转嫁给公司,他们声称自己是为了公司的利益,是听从了企业高层的指示,从而推卸责任,以实现道德推脱。基于上述分析,我们提出假设3。

H3:道德认同对企业伪善与道德推脱之间的关系起到负向调节作用。员工道德认同感越高,在企业伪善发生时越不易进行道德推脱,反之越易。

进一步地,综合假设2和假设3,本研究认为道德认同不仅可以调节企业伪善与员工道德推脱之间的关系,还可以调节道德推脱在企业伪善与员工亲组织非伦理行为间的中介作用。面对企业伪善的影响,高道德认同的员工会努力维护自己的道德形象而非为可能的非伦理行为寻找借口(吴明证等,2016)。在此情况下,道德推脱的中介作用会被削弱,进而阻碍亲组织非伦理行为的发生;相反,对那些低道德认同的员工而言,他们的道德敏感性较低,一旦找到借口便可轻易为自己开脱以完成道德推脱,这为他们实施UPB提供了非常便利的条件。当受到企业伪善的影响时,他们很容易认为UPB是在企业的暗示或期许下完成的,可以很顺利地将责任转嫁给公司以完成UPB,此时企业伪善通过员工道德推脱对于员工亲组织非伦理行为的影响将会被强化。傅旭波和吴明证(2014)的实证研究也发现,道德认同在目标取向通过道德推脱影响反社会行为这一中介路径上起到了显著的调节作用。基于此,本文提出假设4。

H4:道德认同负向调节道德推脱在企业伪善与员工亲组织非伦理行为之间的中介作用。当员工道德认同感越高时,道德推脱在企业伪善与亲组织非伦理行为之间的中介作用越弱,反之越强。

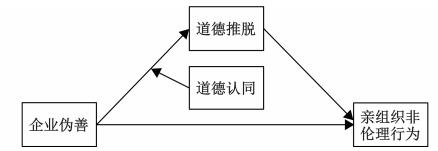

基于上述四个假设,提出本研究的实证研究路径图(如图 1所示),即“有调节的中介”模型。这一模型旨在揭示企业伪善对员工亲组织非伦理行为的影响,特别探讨道德推脱在其中所起到的中介作用,以及在道德认同的调节作用下,道德推脱在企业伪善与亲组织非伦理行为二者间所起到的中介效应如何变化?

|

| 图 1 实证研究路径图 |

本文以上海、苏州、宁波等地的18家企业内的员工为调研对象,主要涉及制造、房地产、高新技术、贸易等行业。本研究采用员工-同事配对的调研设计,即一份“目标员工问卷”对应一份“配对同事问卷”。其中,“目标员工问卷”测量个人背景信息、道德推脱、道德认同和亲组织非伦理行为,“配对同事问卷”测量企业伪善和个人背景信息。在相关企业人力资源经理的帮助下,随机选取470名员工作为“目标员工问卷”的调研对象,并根据OmEn进行编号,其中Om表示企业序号,En表示目标员工序号,例如O1E1代表样本企业1内的目标员工1。同时,在每位目标员工所在的部门或团队内选取他/她的1名同事作为“配对同事问卷”的调研对象,并根据Om'Cn'进行编号,其中Om'表示企业序号,Cn'表示同事序号,例如O1C1代表样本企业1内的同事1。目标员工与配对同事两个样本进行成功配对的依据是:同时满足m=m'和n=n'。研究共发放470份目标员工问卷和与之配套的470份同事问卷,最终收回272份有效员工问卷和301份有效同事问卷,其中有9位员工未回复问卷而其配套的同事问卷得到了填答,所以最后得到员工-同事配对数据共272份,整体回收率为58%。

从企业性质来看,4.4%的员工来自国有企业,57.7%来自民营企业,37.9%来自外资企业。从性别来看,员工样本(占58%)和同事样本(占63%)均以男性居多;从年龄来看,员工样本中26至35岁居多(占60%),同事样本中26至35岁占51%;从学历上看,员工样本(占51%)和同事样本(占48%)均以本科居多。总体上说,样本在性别、企业类型上分布均衡,并呈现出年轻化及高学历的特点。同时,由于样本来自不同企业,为防止组织本身的干扰,研究还进行了样本差异性检验分析,结果表明不同企业得到的样本在性别、年龄、学历、工龄等方面均不存在显著差别,可以排除组织本身可能起到的干扰作用。

(二) 变量选取本文旨在探究企业伪善对员工亲组织非伦理行为的影响,研究变量涉及自变量企业伪善(简称为CH)、因变量亲组织非伦理行为(简称为UPB)、中介变量道德推脱(简称为MD)、调节变量道德认同(简称为MI)。此外,根据以往相关研究的建议(Effelsberg等,2014;Graham等,2015;Moore,2008),本文还选取了员工性别、年龄、学历、工龄以及企业类型等变量作为控制变量纳入研究模型。具体的测量工具见表 1。运用SPSS19.0软件对量表的信度分析结果表明:企业伪善量表的α系数为0.9,亲组织非伦理行为量表的α系数为0.92,道德推脱量表的α系数为0.87,道德认同量表的α系数为0.98,表明本研究所用量表的信度均较好。

| 类型 | 名称 | 简称 | 定义 | 测量 |

| 自变量 | 企业伪善 | CH | 企业在履行社会责任过程中产生的伪装行为,即“说一套,做一套”的行为 | 采用Wagner等(2009)编著的问卷,得分越高表示企业伪善发生的可能性越大 |

| 因变量 | 亲组织非伦理行为 | UPB | 意图促进组织或其成员有效性,但却违背社会核心价值、法律合理标准的行为 | 采用Umphress等(2010)的问卷,得分越高表示员工发生UPB的可能性越大 |

| 中介变量 | 道德推脱 | MD | 个体重新定义行为的过程,使其伤害显得更小,以最大程度减少自己对行为后果的责任,降低对目标痛苦的认同 | 采用Moore等(2012)的问卷,得分越高表示员工进行道德推脱行为的可能性越大 |

| 调节变量 | 道德认同 | MI | 个体围绕一系列道德特质而组建起来的自我概念,表示个体对道德重要性的认同 | 采用Aquino和Reed(2002)的问卷,得分越高表示员工的道德认同感越高 |

| 控制变量 | 员工年龄 | Age | 虚拟变量,0代表男性,1代表女性 | |

| 员工性别 | Gender | 虚拟变量,1代表25岁及以下,2代表26-35岁,3代表36-45岁,4代表46岁及以上 | ||

| 员工学历 | Education | 虚拟变量,1代表大专以下,2代表大专,3代表本科,4代表研究生及以上 | ||

| 员工工龄 | Tenure | 指员工在填写问卷时在所处的这家企业工作的时长,以年为单位进行数据录入 | ||

| 企业类型 | Company | 虚拟变量,1代表国有及国有控股,2代表民营,3代表外资,4代表其他 | ||

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||

本研究的取样属于多层嵌套结构,在数据分析时需要同时考虑个体效应和组间效应,传统统计技术在处理多层结构数据时容易导致估计误差,需要采用多层线性模型(hierarchical linear models,HLM)进行数据分析。Hofmann(1997)提出,因变量具有显著的组间差异是进行多层线性模型分析的前提条件,否则不适宜采用多层线性模型分析方法。在进行数据分析之前,我们采用HLM 6.0工具对样本是否需要进行多层分析进行了检验,具体以员工亲组织非伦理行为为因变量,构建没有任何自变量的零模型(null model)。

第一层:员工亲组织非伦理行为=β0+r

第二层:β0=γ00+μ0

HLM的计算结果表明,组间方差(τ00)为0.027,组内方差(σ2)为0.478,ICC(1)值为τ00/(τ00+σ2)=0.053。根据Cohen(1988)建议的判断标准,当ICC(1)值小于0.059时,代表结果变量没有足够的组间变异存在,不适宜进行多层次分析。本研究中的χ2检验也同样显示组间差异不显著(χ2=187.39,p=0.215)。综合上述分析结果,员工亲组织非伦理行为的方差大多来自组内(占94.7%),无显著的组间方差,不适宜采用多层线性模型进行统计分析。因此,根据以往类似研究的做法(Zhao等,2014),本研究借助SPSS工具进行层级回归分析的方法验证研究假设。

(四) 模型建立根据假设,本研究需要验证企业伪善对员工亲组织非伦理行为的影响,以及道德推脱在其中起到的中介作用和道德认同在中介前半段起到的调节作用。温忠麟等(2006)指出,对于“有调节的中介效应”的分析,需要侧重分析中介效应,然后分析中介效应在不同水平的调节变量之下的强度。因此,本研究首先采用温忠麟等(2004)提出的“三步骤中介回归分析法”(three step mediated regression method)来验证本研究的中介模型,然后根据温忠麟和叶宝娟(2014)所提出的“有调节的中介效应”分析框架,构建如下回归方程:

| $ UPB{\rm{ = }}{c_{\rm{0}}}{\rm{ + }}{c_{\rm{1}}}CH{\rm{ + }}{c_{\rm{2}}}MI{\rm{ + }}{c_{\rm{3}}}CH{\rm{*}}MI{\rm{ + }}{e_{\rm{1}}} $ | (1) |

| $ MD{\rm{ = }}{a_{\rm{0}}}{\rm{ + }}{a_{\rm{1}}}CH{\rm{ + }}{a_{\rm{2}}}MI{\rm{ + }}{a_{\rm{3}}}CH{\rm{*}}MI{\rm{ + }}{e_{\rm{2}}} $ | (2) |

| $ UPB\! =\! c'{_0} \!+\! c'{_1}{\rm{ }}CH \!+\! c'{_2}MI \!+\! c'{_3}CH*MI \!+\! {b_1}MD \!+\! {b_2}MD*MI \!+ \!{e_3} $ | (3) |

具体分析步骤是:第一步检验方程(1)中的系数c1和c3是否显著,验证CH对UPB的直接效应是否受到MI的调节;第二步检验方程(2)中的系数a1和a3是否显著;然后再检验方程(3)中的系数b1和b2的显著性。如果a1和b2,a3和b1,a3和b2这三组中至少一组显著,则可判定中介效应受到调节。如果三组都不显著,则需用Bootstrap或MCMC方法进一步验证。

(五) 变量定义与说明变量的定义和说明详见表 1。

四、 实证结果与分析 (一) 验证性因子分析借助AMOS18.0软件,本研究进行了一系列验证性因子分析来检验研究变量的区分效度,并采用χ2/df、IFI(增量拟合指数)、TLI(非规范拟合指数)、CFI(比较拟合指数)、RMSEA(近似误差均方根)等拟合指标判断模型优劣,具体结果见表 2。由表 2可知,相较于1因子、2因子和3因子模型,4因子模型的拟合效果最好(IFI=0.96,CFI=0.96,TLI=0.95,RMSEA=0.06),这表明本研究中的4个变量相互独立,且具有较好的区分效度。

| 模型 | 因子 | χ2 | df | χ2/df | RMSEA | IFI | CFI | TLI |

| M1 | 4因子:CH,MD,MI,UPB | 414.41 | 203 | 2.04 | 0.06 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |

| M2 | 3因子:CH,MD+MI,UPB | 1 340.76 | 206 | 6.51 | 0.14 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |

| M3 | 2因子:CH+MD+MI,UPB | 1 620.39 | 208 | 7.79 | 0.16 | 0.72 | 0.71 | 0.68 |

| M4 | 1因子:CH+MD+MI+UPB | 2 541.15 | 209 | 12.16 | 0.20 | 0.53 | 0.53 | 0.48 |

| 注:N=272。“+”表示两个因子合并为一个。 | ||||||||

表 3是各研究变量的描述性统计和相关性分析结果。由表 3可知,企业伪善与道德推脱(r=0.25,p<0.001)、道德认同(r=0.68,p<0.001)、员工亲组织非伦理行为(r=0.20,p<0.001)显著相关,道德推脱与亲组织非伦理行为(r=0.42,p<0.001)显著相关。这些分析结果为本文进一步验证假设提供了一定依据。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Gender | 1.58 | 0.50 | ||||||||

| 1.96 | 0.70 | -0.23*** | ||||||||

| Education | 2.26 | 0.75 | 0.11 | -0.04 | ||||||

| Tenure | 7.14 | 6.62 | -0.19*** | 0.73*** | -0.15*** | |||||

| Company | 2.33 | 0.56 | 0.03 | -0.08 | -0.1 | -0.08 | ||||

| CH | 3.30 | 0.95 | 0.00 | -0.02 | 0.15** | -0.04 | -0.91*** | |||

| MI | 3.07 | 1.16 | 0.11 | -0.04 | 0.18*** | -0.11 | -0.24*** | 0.68*** | ||

| MD | 1.95 | 0.74 | -0.13*** | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.25*** | 0.01 | |

| UPB | 2.16 | 0.78 | 0.03 | -0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.08 | 0.20*** | 0.12 | 0.42*** |

| 注:N=272。M为均值,SD为标准差。***表示p<0.001,**表示p<0.01,表示*p<0.05。 | ||||||||||

表 4与表 5是利用SPSS对各研究变量依次进行层级回归的分析结果,分别选择亲组织非伦理行为与道德推脱作为因变量,在加入控制变量的条件下,依次将自变量企业伪善、中介变量道德推脱、调节变量道德认同放进不同模型中进行回归分析,下面将依据结果对假设分别进行分析验证。

| UPB为因变量 | UPB为因变量 | |||

| M1 | M2 | |||

| β | t | β | t | |

| 0.19** | 3.01 | |||

| Gender | 0.13 | 0.20 | 0.02 | 0.25 |

| Age | -0.03 | -0.34 | -0.03 | -0.31 |

| Education | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.10 |

| Tenure | -0.03 | -0.35 | -0.03 | -0.31 |

| Company | -0.09 | -1.32 | -0.05 | -0.77 |

| R2 | 0.01 | 0.04 | ||

| ΔR2 | 0.01 | 0.02** | ||

| F | 0.62 | 2.04 | ||

| 注:N=272。***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | ||||

| MD为因变量 | UPB为因变量 | 为因变量 | ||||

| M3 | M4 | M5 | ||||

| β | t | β | t | β | t | |

| CH | 0.28*** | 4.73 | 0.19** | 3.01 | 0.06 | 1.09 |

| MD | 0.44*** | 7.48 | ||||

| Gender | -0.13* | -2.17 | 0.02 | 0.25 | 0.07 | 1.26 |

| Age | -0.09 | -1.05 | -0.03 | -0.31 | 0.01 | 0.14 |

| Education | 0.04 | 0.59 | 0.01 | 0.10 | -0.01 | -0.17 |

| Tenure | 0.18* | 2.05 | -0.03 | -0.31 | -0.11 | -1.27 |

| Company | 0.14* | 2.42 | -0.05 | -0.77 | -0.11 | -1.94 |

| R2 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | |||

| ΔR2 | 0.08*** | 0.02** | 0.17*** | |||

| F | 5.76*** | 2.04 | 10.11*** | |||

| 注:N=272。***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | ||||||

1.企业伪善与员工亲组织非伦理行为

根据表 4层级回归的结果,在控制了性别、年龄、学历、工龄及企业类型后,企业伪善对员工UPB存在显著正向影响(M2,β=0.19,p<0.01),由此假设1得到验证。

2.道德推脱的中介作用

按照温忠麟等(2004)提出的“三步骤中介回归分析法”进行中介假设检验,结果见表 5。首先,自变量企业伪善对中介变量道德推脱的影响达到显著水平(M3,β=0.28,p<0.001),满足中介效应的第一个条件;其次,自变量企业伪善对因变量亲组织非伦理行为具有显著影响(M4,β=0.19,p<0.01),满足第二个条件;第三,在加入中介变量道德推脱后,企业伪善对于员工亲组织非伦理行为的影响系数变小至0.06且不再显著(M5,β=0.06,p>0.1),而道德推脱的β系数则明显显著(M5,β=0.44,p<0.001),由此可以得出,道德推脱在影响机制中起到了完全中介作用,假设2得到了验证。

3.道德认同的调节作用

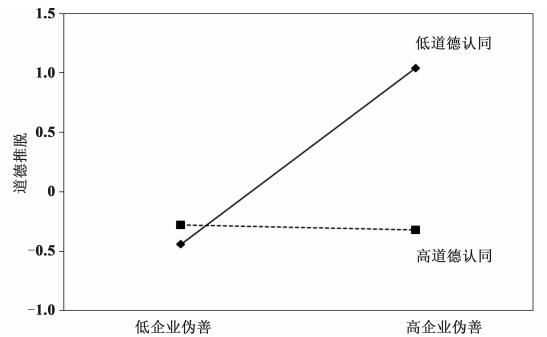

由于调节假设中需要验证调节变量与自变量的交互作用,为减小回归方程中变量间的多重共线性,本研究在分析之前对所有变量进行了中心化处理。根据温忠麟和叶宝娟(2014)对“有调节的中介模型”的检验步骤,我们首先检验调节变量是否显著调节企业伪善对亲组织非伦理行为的直接效应。从表 6中的模型6可知,当企业伪善、道德认同、企业伪善与道德认同的交互项同时进入以UPB为因变量的回归方程时(方程1),企业伪善与道德认同的交互项与UPB显著相关(M6,β=-0.32,p<0.001),说明道德认同显著调节了企业伪善对亲组织非伦理行为的直接效应。从模型7可知,当企业伪善、道德认同、企业伪善与道德认同的交互项同时进入道德推脱为因变量的回归方程时(方程2),企业伪善与道德认同的交互项与道德推脱显著相关(M7,β=-0.38,p<0.001),说明道德认同显著调节了企业伪善与道德推脱之间的关系,支持了假设3。为了更清晰地判断调节效果,本文根据道德认同的均值加减一个标准差,将样本分为高、低两组绘制调节效应图(如图 2),可见当道德认同水平较高时,企业伪善对于员工道德推脱的影响被大大削弱了,反之则显著增强。由此假设3得到了进一步验证。

| UPB为因变量 | MD为因变量 | UPB为因变量 | ||||

| M6 | M7 | M8 | ||||

| β | t | β | t | β | t | |

| CH | 0.16 | 1.95 | 0.36*** | 4.97 | -0.06 | -0.75 |

| MD | 0.35*** | 5.58 | ||||

| MI | -0.10 | -1.20 | -0.30*** | -4.00 | 0.07 | 0.82 |

| CH*MI | -0.32*** | -5.27 | -0.38*** | -6.81 | -0.15* | -2.32 |

| MD*MI | -0.11 | -1.73 | ||||

| Gender | 0.05 | 0.78 | -0.08 | -1.36 | 0.08 | 1.49 |

| Age | 0.02 | 0.20 | -0.02 | -0.29 | 0.04 | 0.52 |

| Education | -0.02 | -0.37 | 0.01 | 0.18 | -0.03 | -0.53 |

| Tenure | -0.10 | -1.10 | 0.07 | 0.91 | -0.13 | -1.62 |

| Company | -0.09 | -1.56 | 0.07 | 1.22 | -0.12* | -2.12 |

| R2 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | |||

| ΔR2 | 0.14*** | 0.27*** | 0.26*** | |||

| F | 5.21*** | 12.40*** | 9.09*** | |||

| 注:N=272。***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | ||||||

|

| 图 2 道德认同的调节作用 |

进而,当企业伪善、道德认同、道德推脱、企业伪善与道德认同的交互项、道德推脱与道德认同的交互项同时进入以UPB为因变量的回归方程时(方程3),道德推脱与亲组织非伦理行为显著正相关(M8,β=0.35,p<0.001),而且企业伪善与道德认同的交互项对UPB的影响达到显著水平(M8,β=-0.15,p<0.05),假设4得到支持。说明道德认同是道德推脱中介企业伪善与员工UPB的调节变量,具体而言,道德认同调节了中介过程“企业伪善→道德推脱→亲组织非伦理行为”的前半路径,因此,“有调节的中介模型”成立。

(四) 稳健性检验为了提高研究结果的效度,本文还按照如下方式进行了稳健性检验。首先,保持分析模型不变,将自变量企业伪善这一连续变量按照中位数3.33分为大、小两个水平,并用这个虚拟变量替换原来的变量,重复上述步骤,主要进行回归分析。从回归结果来看,除了回归系数略有变化,关键系数显著性并未发生改变,说明研究结果的稳健性较好。

五、 研究结论与展望 (一) 研究结论本研究得到了以下四点结论:企业伪善与员工UPB显著正相关;道德推脱在企业伪善与员工UPB间起到完全中介作用;道德认同显著负向调节企业伪善与道德推脱之间的关系,即对低道德认同的员工而言,企业伪善对员工道德推脱的正向影响更为显著;道德认同显著调节企业伪善通过道德推脱影响员工UPB的中介作用,即道德认同越低时,道德推脱在企业伪善与员工UPB关系间的中介作用越强,反之越弱。

上述结论加深了我们对企业伪善与员工UPB之间关系的认识。当员工感知到企业伪善时,他们更倾向于从事UPB,这也说明企业伪善的危害不仅仅局限在企业外部,还会向企业内部延伸。虽然企业伪善的出发点是为了组织利益着想,但归根结底都是一种短视行为,不仅会严重破坏消费者、政府、社会公众等利益相关者对企业的信任,也不利于企业声誉与长久发展。前文所提到的“诈捐门”、“排放门”就是典型的例证,这些事件不仅可致企业面临巨额罚款,也破坏了企业在消费者心目中的形象。不仅如此,企业伪善还会在企业内部产生负面效应,导致员工内心道德观扭曲进而从事UPB,做出诸如隐瞒产品缺陷等行为。这些行为脱离了产品或服务本身的真实情况,长期下去非但不能获利,反而会令员工自身与企业形象皆受损。已有研究也证实,员工在工作场所的非伦理行为不仅会影响企业的声望和公众信任,易惹上官司(Orlitzky等,2003;Graham等,2015),还会阻碍企业可持续发展(Grant和Visconti,2006)。

在企业伪善对员工UPB的影响过程中,道德推脱起到了完全中介作用。员工在企业伪善的影响下,认为企业此举是在对其进行暗示,从而模仿与追随企业或管理者的伪善行为,他们会形成“只要是对公司好,做出非伦理行为也是被允许的”或者“是公司暗示我这么做的,错不在己”等认知,从而将责任转嫁给公司,以摆脱自我认知失调。通过这样一个道德推脱过程,员工得以顺利实施UPB。这一结果加深了我们对于企业伪善如何影响员工UPB的理解,也丰富了企业伪善影响机制的相关研究成果。另外,道德认同在企业伪善对UPB影响过程中的调节作用也不容忽视,尤其是对于高道德认同的员工来说,他们具有较强的道德敏感性,更倾向于保持自己对于道德品质的高度重视,不轻易进行道德推脱,这对企业重视员工道德认同感,加强员工道德教育提出了更高的要求。更为重要的是,相较于助人、建言等积极组织行为,亲组织非伦理行为在组织内部更易被模仿与复制并极具扩散性(Palmer,2008)。一旦员工长期处于企业伪善感知下,在群体内部扩散的亲组织非伦理行为会使整个企业笼罩在一种利益至上、蔑视道德的氛围之中,员工会对自己的所作所为逐渐麻木、习以为常;而相反的,如果企业重视道德伦理,拒绝伪善,甚至将维护道德伦理纳入企业的价值观与规章制度中,由高层带头遵守,那么员工受此影响,必然会相应的维护自己的道德观以避免从事UPB。

(二) 管理启示本研究的管理启示在于指导企业从非伦理行为的连锁效应视角干预UPB。(1)企业需要从自身做起,遵纪守法,积极承担社会责任,拒绝伪善。政府及媒体也要发挥监督作用,对于一些伪善企业及时曝光和惩罚,并通过宣传、培训等方式转变企业管理者对伪善的错误认识,让其不再关注企业伪善的短期收益而应意识到这种行为的长期危害性。(2)企业伪善的连锁效应通过道德推脱发挥作用,这也启示企业在实际工作中要警惕员工道德推脱心理,不要在公司营造出过分强调获利、片面追求利润的氛围,而是要从长远发展的角度思考公司大计,避免给员工寻找到UPB等不道德行为的借口。企业管理者需要对内部员工进行道德教育和培训,以帮助他们巩固内心的道德观,加强道德自我调整意识,有效规避道德推脱。(3)企业管理者还需要注意到道德认同能够弱化企业伪善对员工UPB的正向影响,这为管理者降低企业伪善的内部危害提供了管理方向。一方面,企业人力资源部门在招聘时可以将道德认同作为一个重要甄选标准,并辅以问卷、角色扮演等方式进行多方面评估;另一方面,虽然不可能将所有低道德认同的应聘者排除在企业之外,但企业可以通过构建企业伦理规范、树立道德模范、伦理道德培训等方式促进员工的道德认同。在这一过程中,基层管理者还应当起到模范带头作用,用高道德标准要求自己,在实际工作中践行道德型领导风格。

(三) 研究不足与展望本研究也存在一定局限性。首先,研究虽采取样本配对的方式,但个体数据仍由自我报告的方式收集,可能难以完全规避同源方差的影响(Podsakoff等,2003)。同时,由于企业伪善及UPB均具有一定隐蔽性与争议性,企业与员工会尽力避免在公众面前的曝光或被他人知晓,因此本研究所搜集的数据可能无法完全反映被调查者的真实想法。未来研究可以尝试多渠道采集信息,以尽力确保获取数据的可靠性。

其次,本文采取横截面研究,在同一时间进行数据收集,这导致的一个问题是或无法真实揭示变量间的因果关系。如果可以对企业伪善增加一个滞后期进行检验,效果可能会更好,这也需要更多后续验证。为了改进本文的研究,也可采取时间序列检验,使相关变量间的关系更具有说服力。

在未来的研究中,学者可参考本文的研究模型,对可能受到企业伪善影响的更多结果变量进行探究,比如员工离职倾向、反生产行为等。根据已有研究,企业伪善是企业以伪装的慈善面孔来对待外界,这种“说一套,做一套”的双重标准可能导致组织的分权化。很多时候高管的真实想法与对外的说辞不一,不能很好地为员工所理解,这会对解决一些日常企业任务造成障碍(Meyer和Rowan,1977)。长期而言,这种言行不一会给员工带来焦虑感,他们往往无法正确理解工作要求,在这种压力之下,可能会产生离职倾向(Greenberger等,1989)。一旦伪善的做法在企业内部生根发芽,员工甚至会习惯“说一套,做一套”的行为方式,进而企业内部可能充盈着功利性、私利性的伦理氛围,这使员工从事反生产行为的可能性变大。

除此之外,东西方的文化存在较大差异,受文化情境的影响,本文的研究发现可能会因为文化背景不同而存在差异。因此,未来的研究还可以关注不同国家文化在企业伪善对员工亲组织非伦理行为影响过程中的作用。例如在中国独特的文化环境中,传统性对个体的影响较大(Farh等,1997),企业中可能会存在上司家长制或下属传统性的影响,传统性要求企业员工服从领导,服从组织,更易导致员工无条件听从企业指示,即使是企业伪善这样一种不道德决策的暗示。由此,在不同国家文化情境下研究本文主题也将具有一定的理论与应用意义。

| [1] | 樊帅, 田志龙, 林静, 等. 基于社会责任视角的企业伪善研究述评与展望[J].外国经济与管理,2014(2) : 2–12, 23. |

| [2] | 傅旭波, 吴明证. 目标取向、道德认同、道德推脱与大学生运动员的反社会行为的关系[J].应用心理学,2014(1) : 40–48. |

| [3] | 谭亚莉, 廖建桥, 王淑红. 工作场所员工非伦理行为研究述评与展望[J].外国经济与管理,2012(3) : 40–48. |

| [4] | 温忠麟, 叶宝娟. 有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?[J].心理学报,2014(5) : 714–726. |

| [5] | 温忠麟, 张雷, 侯杰泰. 有中介的调节变量和有调节的中介变量[J].心理学报,2006(3) : 448–452. |

| [6] | 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5) : 614–620. |

| [7] | 吴明证, 沈斌, 孙晓玲. 组织承诺和亲组织的非伦理行为关系:道德认同的调节作用[J].心理科学,2016(2) : 392–398. |

| [8] | Alhouti S, Johnson C M, Holloway B B. Corporate social responsibility authenticity:Investigating its antecedents and outcomes[J].Journal of Business Research,2016,69(3) : 1242–1249. |

| [9] | Aquino K, Reed Ⅱ A. The self-importance of moral identity[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,83(6) : 1423–1440. |

| [10] | Bandura A. Moral disengagement in the perpetration of inhumanities[J].Personality and Social Psychology Review,1999,3(3) : 193–209. |

| [11] | Bandura A. Selective moral disengagement in the exercise of moral agency[J].Journal of Moral Education,2002,31(2) : 101–119. |

| [12] | Bolton L E, Mattila A S. How does corporate social responsibility affect consumer response to service failure in buyer-seller relationships?[J].Journal of Retailing,2015,91(1) : 140–153. |

| [13] | Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1988 . |

| [14] | Detert J R, Treviño L K, Sweitzer V L. Moral disengagement in ethical decision making:A study of antecedents and outcomes[J].Journal of Applied Psychology,2008,93(2) : 374–391. |

| [15] | Dineen B R, Lewicki R J, Tomlinson E C. Supervisory guidance and behavioral integrity:Relationships with employee citizenship and deviant behavior[J].Journal of Applied Psychology,2006,91(3) : 622–635. |

| [16] | Donaldson T, Dunfee T W. Toward a unified conception of business ethics:Integrative social contracts theory[J].The Academy of Management Review,1994,19(2) : 252–284. |

| [17] | Effelsberg D, Solga M, Gurt J. Transformational leadership and follower's unethical behavior for the benefit of the company:A two-study investigation[J].Journal of Business Ethics,2014,120(1) : 81–93. |

| [18] | Fassin Y. The reasons behind non-ethical behaviour in business and entrepreneurship[J].Journal of Business Ethics,2005,60(3) : 265–279. |

| [19] | Fida R, Paciello M, Tramontano C, et al. An integrative approach to understanding counterproductive work behavior:The roles of stressors, negative emotions, and moral disengagement[J].Journal of Business Ethics,2015,130(1) : 131–144. |

| [20] | Graham K A, Ziegert J C, Capitano J. The effect of leadership style, framing, and promotion regulatory focus on unethical pro-organizational behavior[J].Journal of Business Ethics,2015,126(3) : 423–436. |

| [21] | Grant R M, Visconti M. The strategic background to corporate accounting scandals[J].Long Range Planning,2006,39(4) : 361–383. |

| [22] | Hardy S A, Walker L J, Rackham D D, et al. Religiosity and adolescent empathy and aggression:The mediating role of moral identity[J].Psychology of Religion and Spirituality,2012,4(3) : 237–248. |

| [23] | Hofmann D A. An overview of the logic and rationale of hierarchical linear models[J].Journal of Management,1997,23(6) : 723–744. |

| [24] | Jones T M. Ethical decision making by individuals in organizations:An issue-contingent model[J].The Academy of Management Review,1991,16(2) : 366–395. |

| [25] | Kramer M R, Porter M E. Estrategia y sociedad:el vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa[J].Harvard Business Review,2006,84(12) : 42–56. |

| [26] | La Cour A, Kromann J. Euphemisms and hypocrisy in corporate philanthropy[J].Business Ethics:A European Review,2011,20(3) : 267–279. |

| [27] | Meyer J W, Rowan B. Institutionalized organizations:Formal structure as myth and ceremony[J].American Journal of Sociology,1977,83(2) : 340–363. |

| [28] | Moore C. Moral disengagement in processes of organizational corruption[J].Journal of Business Ethics,2008,80(1) : 129–139. |

| [29] | Moore C, Detert J R, Treviño L K, et al. Why employees do bad things:Moral disengagement and unethical organizational behavior[J].Personnel Psychology,2012,65(1) : 1–48. |

| [30] | Mulder L B, Aquino K. The role of moral identity in the aftermath of dishonesty[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2013,121(2) : 219–230. |

| [31] | Orlitzky M, Schmidt F L, Rynes S L. Corporate social and financial performance:A meta-analysis[J].Organization Studies,2003,24(3) : 403–441. |

| [32] | Palmer D. Extending the process model of collective corruption[J].Research in Organizational Behavior,2008,28 : 107–135. |

| [33] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research:A critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5) : 879–903. |

| [34] | Reed Ⅱ A, Aquino K, Levy E. Moral identity and judgments of charitable behaviors[J].Journal of Marketing,2007,71(1) : 178–193. |

| [35] | Sims R R, Brinkmann J. Enron ethics (or:Culture matters more than codes)[J].Journal of Business Ethics,2003,45(3) : 243–256. |

| [36] | Tian Q, Peterson D K. The effects of ethical pressure and power distance orientation on unethical pro-organizational behavior:The case of earnings management[J].Business Ethics:A European Review,2016,25(2) : 159–171. |

| [37] | Trevino L K. Ethical decision making in organizations:A person-situation interactionist model[J].The Academy of Management Review,1986,11(3) : 601–617. |

| [38] | Trevino L K, Youngblood S A. Bad apples in bad barrels-a causal analysis of ethical decision-making behavior[J].Journal of Applied Psychology,1990,75(4) : 378–396. |

| [39] | Umphress E E, Bingham J B. When employees do bad things for good reasons:Examining unethical pro-organizational behaviors[J].Organization Science,2011,22(3) : 621–640. |

| [40] | Umphress E E, Bingham J B, Mitchell M S. Unethical behavior in the name of the company:The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-organizational behavior[J].Journal of Applied Psychology,2010,95(4) : 769–789. |

| [41] | Vadera A K, Pratt M G. Love, hate, ambivalence, or indifference? A conceptual examination of workplace crimes and organizational identification[J].Organization Science,2013,24(1) : 172–188. |

| [42] | Van de Ven B. An ethical framework for the marketing of corporate social responsibility[J].Journal of Business Ethics,2008,82(2) : 339–352. |

| [43] | Wagner T, Lutz R J, Weitz B A. Corporate hypocrisy:Overcoming the threat of inconsistent corporate social responsibility perceptions[J].Journal of Marketing,2009,73(6) : 77–91. |

| [44] | Zhao H D, Kessel M, Kratzer J. Supervisor-subordinate relationship, differentiation, and employee creativity:A self-categorization perspective[J].Journal of Creative Behavior,2014,48(3) : 165–184. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39