文章信息

| 外国经济与管理 2016年38卷第12期 |

- 朱建安, 陈凌, 吴炳德

- Zhu Jian'an, Chen Ling, Wu Bingde

- 雇亲属还是聘专家:基于控股家族目标异质性的CEO聘任研究

- Hiring a Family CEO or a Non-family CEO? Research on the CEO Successor Choice Based on Heterogeneous Goals of Controlling Families

- 外国经济与管理, 2016, 38(12): 3-18

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(12): 3-18.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-03-18

2016第38卷第12期

2.浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058;

3.福州大学 经济与管理学院,福建 福州 350116;

4.浙江大学 企业家学院,浙江 杭州 310058

2.School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;

3.School of Economics & Management, Fuzhou University, Fuzhou 350116, China;

4.Institute of Entrepreneurs, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

中国民营企业正处于转型升级和领导人更替的时代共振期(中国民营经济研究会家族企业委员会,2015)。年老的一代创始人由于有限理性,难以确保认知模式与企业的动态演化模式协调一致,企业持续发展依赖于年轻化的专业管理队伍,领导人更替首先从经营权让渡开始(Chua等,2004;韩朝华等,2005;贺小刚等,2011)。CEO是组织内部与组织外部(社会、经济、技术、市场和客户)的连接(Drucker,2004),创造和引领组织文化(Schein,1992),面对技术和市场变化引导组织变革(Tichy和Cohen,1997),形成组织凝聚力(Barnard,1968)。CEO无论对组织的绩效还是组织的生存都有重大影响,是对经营结果负责的首要人士(如Drucker,1954;Lafley,2009)。在家族成员与职业经理人都可资聘任的情况下,CEO将由谁来接任?这是代际传承时代背景下企业主的重要战略决策(陈凌等,2011;李新春和刘莉,2009)。

虽然家族成员可能是专家,外来专业人士与企业主之间也可能具有泛家族主义信任关系,但因为家族成员的核心特征在于亲缘关系,而职业经理人更被看重的是能力,本文用“雇亲属”“聘专家”来表示是否请家族成员担任CEO,呼应国内较早注意这个问题的韩朝华等(2005)的研究。一直以来,雇亲属还是聘专家的经营权传承问题以企业为核心,放在家族企业职业化的语境中讨论。人们对于什么是家族企业的职业化还有较大争议(Stewart和Hitt,2012),不过都倾向于认为职业化是家族企业做大做强的必然要求(国内文献综述如陈凌等(2011))。如果坚持由家族成员接掌CEO,一方面使家族企业的特征显示得更加清晰(Bach和Serrano-Velarde,2015;Bassanini等,2013;Ellul等,2014),另一方面也使企业面临业绩的折损效应:家族CEO领导下的企业绩效不如职业经理人,更不如一代创业者(Bloom和Van Reenen,2007;Miller等,2007,2013;Villalonga和Amit,2006)。从企业追求盈利的角度看,这样的CEO聘任是无效率的制度安排。很多企业似乎无视这样的经验结论,坚持雇用家族成员。在美国上市公司中大约有三分之一的新任CEO与创业者、大股东或者离任CEO有血缘或者姻亲关系(Pérez-González,2006);中国上市民营企业创始人离任后由家族成员接掌其权力结构的也占到28%(贺小刚等,2011)。

针对这种看似“非理性”的经济现象,本文围绕着为何这些企业依然雇用家族CEO这个核心问题,将高管聘任的研究从企业拓展到企业背后的控股家族,建立家族目标与企业聘任决策之间的逻辑关系。家族既追求经济目标,同时也追求以家族为核心的非经济目标(Chrisman等,2005,2012),两类目标的不同组合构成控股家族目标的异质性。在多目标的指引下,CEO根据家族委托的多任务以及相应的薪酬激励分配其努力水平。与其问为什么有的企业聘请家族成员为CEO,不如问为什么是家族成员而不是职业经理人更能与公司的目标、薪酬和招聘战略相匹配。借助多任务委托代理模型,本研究提出控股家族非经济目标驱动下公司与CEO的匹配框架,发现更加重视非经济目标的家族倾向于提供较低激励强度的薪酬合约,对高管的盈利能力要求较低,同时更加重视CEO的家族身份。

与现有职业化研究往往只是从CEO身份考察薪酬合约、企业绩效的逻辑脉络不同,本研究探索CEO身份的前因变量:是什么引致企业雇用家族CEO或非家族CEO。已有家族企业研究文献往往忽视了CEO的聘任决策,只是将CEO的身份作为已知的外生变量,本文提出CEO的聘任与薪酬合约都是内生于家族异质性目标,丰富了家族企业情境下的组织理论研究。通过家族的目标与企业的聘任决策建立关联,尝试填补家族的意愿与家族控制能力之间逻辑关系的理论性缺口,拓展了企业追逐利润最大化的理性假设,从家族系统找到了企业行为的源头。由于控股家族的经济与非经济多重目标,多任务委托代理模型是契合家族企业的理论分析工具,本研究借此首次尝试对“非理性”雇用行为做出理论解释。既有家族企业研究文献(如,Chrisman等,2003,2012)往往从非经济目标解释企业行为,本文进一步地从经济与非经济目标比较后的相对重要性来解释企业的聘任,从而为家族企业的异质性行为提供了更深层次的解读。而且,控股家族两类目标的相对重要性本身暗含了动态性的特征,比单独的非经济目标更能够解释同一个企业在不同阶段、不同情境下的行为。相较于社会情感财富的视角,家族企业控股家族目标异质性包含的范围更广,更易于对企业背后家族的力量进行刻画与定量分析。本文的实践意义是,在当前很多民营企业一代领导人即将退出管理岗位、选谁接班的时代背景下,CEO的聘任研究能够为一代创业者传“子”还是传“贤”提供决策建议。对于那些已经完成CEO更替但企业主与CEO之间互相不满意的家族企业来说,本研究为双方改善关系提供了有益的建议。

二、 家族企业职业化视角下的CEO聘任职业化对家族企业的成长与转型十分关键,但学术界对职业化的共识还在凝聚之中(Stewart和Hitt,2012)。职业化并非单一维度,而是家族企业的系统性制度变化(Hung和Whittington,2011;Parada等,2010)。职业化的本质在于没有源于身份的特殊主义,赏罚分明,凭借贡献获得岗位和报酬(Parsons,2013;Ward,2004),在于没有特权(Hwang和Powell,2009),在于以绩效为导向(Hodgson,2005),前提是能够将岗位描述、权力范围、责任以及薪酬规则、绩效预期和绩效考核进行政策、流程和计划的制度化(Dyer,1989;蔡济铭和朱建安,2014)。对家族企业职业化的探讨还是碎片化的,总体处于起步阶段(De Massis等,2012;Hall和Nordqvist,2008)。

(一) 雇亲属还是聘专家:有何不同?职业化的核心在于高管聘任与激励合约,学术研究主要围绕着家族或非家族CEO的差异性及其对绩效的不同影响展开。由于信任关系,家族成员往往担任更高的管理岗位(Cai等,2013),有更高的个人持股比例(Cai等,2013;陈德球等,2013)。更大的权益和更多的财富使得他们更看重闲暇:家族CEO每周工作投入时间更短,容易被私人事务打断(Bandiera等,2013),但获得的现金薪酬更少(Gomez-Mejia等,2003),“超额”的薪酬更多(王琨和徐艳萍,2015);从薪酬—绩效敏感性看,其薪酬激励强度更弱(McConaughy,2000;Michiels等,2013;薛文峰和武志鸿,2009),只愿意冒相对低的创业风险(Huybrechts等,2013)。家族CEO在位期间表现为“管家”特征(王明琳等,2014),离任前还会通过多计提减值准备的方式为继任家族CEO制造“秘密储备”体现出利他主义行为(魏春燕和陈磊,2015)。

虽然家族所有权促进还是阻碍了企业绩效存在争议(Anderson和Reeb,2003;Rutherford等,2008),但上市公司如果维持家族经营将不利于绩效似乎接近达成共识。从雇亲属还是聘专家对企业绩效影响看,家族派出管理层对绩效是不利的(石水平和石本仁,2009),转型经济中家族如果还要掌控运营将削弱所有权控制和战略控制带来的好处(Luo和Chung,2013),家族CEO领导下的企业生产率更差(Barth等,2005),子女从一代创业者手里接任CEO后企业绩效下降明显(Bloom和Van Reenen,2007;Miller等,2007;Villalonga和Amit,2006),股权相对分散的大型企业由家族CEO接任尤为不利(Miller等,2013),似乎唯有CEO职业化才带来绩效的改善(Chang和Shim,2015;Sciascia和Mazzola,2008)。

家族涉入管理也不是没有积极的一面(Gomez-Mejia等,2011)。家族CEO能够获得更多基于公司特质的知识以及获得更高程度信任(Burkart等,2003;Cai等,2013;Donnelley,1964;Luo和Chung,2013),具有更低的代理成本(Anderson和Reeb,2003;王明琳等,2014),有大股东长期导向的支持而不是短期的业绩压力(Aronoff,2004;Lumpkin等,2010),一直受家族文化熏陶更有创业精神(Zellweger等,2012;郭超,2013;李新春等,2015,2008)。家族股权与家族管理的结合可靠地向市场发送了家族参与管理企业内在价值的信息,降低了IPO市场的信息不对称,从而降低了IPO抑价率(翁宵暐等,2014),股权集中的家族企业尤为显著(Yu和Zheng,2012),公司也有更高的盈余质量(许静静和吕长江,2011)。

但是,家族CEO的劣势在于容易受家族目标的干扰(Lansberg,1983;Lee和Rogoff,1996),即便是与职业经理人联合掌权也会因为家族优先抑制了职业化行为(Miller等,2014),裙带主义与利益冲突(Bertrand等,2008;Villalonga和Amit,2006),缺乏合法性不易从外部获取资源(Chung和Luo,2013),阻碍战略变革或者导致冒进变革(赵晶等,2015),所有者与经营者之间的第一类代理成本小,但控股家族的堑壕行为侵害了中小股东,第二类的代理成本大(Claessens等,2000;Faccio等,2001;Morck和Yeung,2003;苏启林和钟乃雄,2005;苏启林和朱文,2003;王明琳和周生春,2006;李新春等,2008)。另外,因为家族内的利他主义,家族高管晋升、薪酬和离职有较高的道德风险(Gayle和Miller,2009;Schulze等,2003)。家族CEO加剧了家族权益集中导致的特质性风险更不易分散,不利于创业和生产率的提高(Michelacci和Schivardi,2013);并且家族CEO是在家族的有限后备人选中挑出来的,能力可能有所不足(Burkart等,2003;Pérez-González,2006)。在日本,非血缘的养子继承制绩效尤为显著。因为在此制度下养子是对那些能力不足或者不努力的家族成员的潜在威胁。将能力高的职业经理人认定为养子,也扩充了控股家族的人力资本池(Mehrotra等,2013)。

(二) 家族企业职业化研究可能的不足现有研究往往从CEO的家族/非家族身份对薪酬激励、企业绩效的影响进行实证分析,没有着重于内生性和样本选择偏差的检验和解决。基于横截面数据,在平均意义上比较了家族CEO与非家族CEO的薪酬和激励特征(如:Gomez-Mejia等,2003;McConaughy,2000;Michiels等,2013)以及对应的企业绩效(如:Bloom和Van Reenen,2007;Villalonga和Amit,2006)。但样本是非随机抽取的,是否由家族成员担任CEO有自选择问题,导致样本选择偏差。在CEO身份与绩效的多元回归模型中,有关企业规模、成长阶段、产业类型等企业因素容易找到相应数据,但企业主的意图、目标、家族可利用的人力资源等家族因素不易刻画导致模型的遗漏变量,这些因素既能够影响控制权属性以及职业化程度(Chua等,1999),又能够影响到企业绩效(如:Chrisman等,2012),职业化程度与绩效也可能互为因果(Chang和Shim,2015),绩效越好的企业越可能请家族成员担任CEO(Ansari等,2014)。除了对现任CEO的特征和绩效研究之外,对家族企业CEO更替的讨论也有类似的问题(如:Gomez-Mejia等,2001;Murphy,1999;陈德球等,2013)。在公司治理领域,从Demsetz和Lehn(1985)开始就重视内生性的处理。Bennedsen等(2007)率先在家族企业研究领域以企业主最大孩子的性别为工具变量解决内生性。也有学者采用倾向得分匹配与双重差分法,找到控制组比较家族企业不同的职业化进程(Chang和Shim,2015;Imbens和Wooldridge,2009)。利用外生事件构造准实验已经开始增多,比如美国金融市场百分位报价改革引致股市流动性增强对治理、创新、公司价值的一系列影响(Chordia等,2008;Edmans等,2013;Fang等,2009,2014;Jayaraman和Milbourn,2011),经济危机对家族企业获得银行授信的影响(D’Aurizio等,2015)等。目前来看,借助外生事件冲击的自然实验法测度我国家族企业职业化水平的实证研究还不多见。

另外,现有家族企业职业化研究遵循着从CEO身份到企业绩效的逻辑,没有回答为什么选择家族/非家族CEO的重要问题,也无法直接给予一代创业者选谁经营企业、做接班人的建议。关于聘任决策背后影响因素的分析,少量研究做出了尝试,认为控股家族的权力(power)越大、董事会的独立性越弱,越有可能由家族成员出任(Ansari等,2014;Lin和Hu,2007)。但这样的研究仍然局限于从家族的一种能力(控制权)推及家族的另一种能力(控制权),在企业层面进行家族所有权涉入与管理权涉入之间的相关性分析,仍然没有从更为本质的家族系统解释企业异质性行为。如果说聘请家族CEO是家族涉入企业强化控制的一种能力(Graves和Thomas,2008;Voordeckers等,2007),那么现有研究文献对能力背后的家族意愿的研究很显不足(De Massis等,2014;吴炳德,2016)。

三、 匹配视角下的CEO聘任企业雇用CEO是选合适的人并给予激励引导其实现企业确定的目标(Lazear和Oyer,2013)。选人与激励以时间先后顺序或者因果关系来形容都不恰当(Bandiera等,2011;Edmans和Gabaix,2011)。聘任是雇主和雇员双方信息不对称情况下以较高的搜索成本实现的互相匹配(Brown等,2015;Oyer和Schaefer,2011)。应聘者在资质、技能、动力等方面具有不同的特性,而雇主在契合这些属性方面也是千差万别,在劳动力市场上,雇员之间、雇主之间也是互相竞争。匹配均衡意味着如果换其他员工,产出与薪酬之差的公司盈利会下降;如果换掉公司,则会让员工的效用水平下降。此时,公司与员工双方的剩余达到了最大,招聘的新雇员拥有与公司匹配的生产率(Jovanovic,1979)。将合适的职员放在合适的岗位比职员能力的增长更能提升生产率(Rosen,1982)。由于劳动力供求双方可能错误发送信号,最常见的是求职者粉饰其特征,雇主也会掩盖自己的不足,导致较高的搜索成本。工人生产率的真实状况要随着正式工作才能逐步显示出来(Jovanovic,1979)。好的匹配是公司流动性下降、员工稳定性上升(Farber,1999)。

以雇主与雇员的匹配为基础,近期公司与CEO的匹配研究开始增加(Gabaix和Landier,2008;Terviö,2008)。公司与CEO的匹配也是源于各自特征的分析。公司在规模、所有权和治理结构方面表现出异质性(Bandiera等,2011;Bertrand和Schoar,2006;Leslie和Oyer,2008;Lippi和Schivardi,2014)。CEO则是首先因为能力有所区别。企业既需要CEO具备与公司相关的特定能力,也需要其具备一般管理能力。不同公司对两种能力的组合存在异质性需求(Eisfeldt和Kuhnen,2013)。从美国上市公司CEO来看,因为常见到很多CEO在众多公司轮换、跳槽,所以一般管理技能的重要性被认为要超过基于公司特质的管理才能(Bertrand,2009)。CEO的应聘者还在风险规避程度、边际努力的负效用上存在差异,这些可能与CEO的能力以及因此带来的富裕程度有关(Edmans和Gabaix,2011)。CEO在人际关系和政治联系等社会网络方面也表现出个性特征(Ellison和Glaeser,1997;Oyer和Schaefer,2012;Peng等,2015)。

在家族企业,与其说是公司与CEO的匹配,不如说是公司背后的控股家族与CEO的匹配。很多职业经理人受困于企业主的独断和家族的裙带主义,被认定为“空降兵不能落地”而举步维艰,缺乏对企业的认同,或早或晚最终选择离开。家族成员与职业经理人互相依赖又互相制约的关系内生于这种特殊的家族制组织。控股家族既需要经理人专业的管理能力和企业家精神,但也要提防其可能的机会主义倾向(杨学儒和李军,2012)。企业主常见的裙带关系影响了经理人职业发展的机会和空间,损害收入与晋升的公平性以及对经理人的诚信(张建琦和黄文锋,2003;张建琦和汪凡,2003)。“家文化”表现出负面效应阻碍经理人发挥应有的作用(许晓明等,2012),控股家族甚至损害经理人权力形成“企业内剥夺”(蔡锐,2015),家族雇员的涉入影响了职业经理人对企业绩效的作用(何轩和李新春,2011)。家族成员的商业素质代际下降但仍然不愿退出经营,与以业绩为导向的经理人在经营中发生冲突(缪因知,2013)。企业主让经理人持股的激励反过来损害家族成员的公平感,降低家族成员的决策承诺和决策质量(何轩等,2008)。与其问为什么有的企业聘请家族成员(或职业经理人)为CEO,不如问为什么是家族成员(或职业经理人)更能与公司的目标、薪酬和招聘战略相匹配。

四、 控股家族异质性目标与CEO聘任决策的匹配董事之间、管理者与员工之间的社会关系纽带不利于组织绩效(Bandiera等,2009;Kramarz和Thesmar,2013),控股家族聘请家族成员担任CEO也是类似。职业经理人经营企业绩效更好,这并不令人吃惊。Berle和Means(1932)早就乐观地认为分散股权结构下专业经理人士所控制的企业是大势所趋,绩效提升是时代变迁的一个部分。那些传统组织不具有两权分离的专业性,不像支薪经理控制的现代工业企业那样能够登堂入室(钱德勒,1987)。但事实上时至今日,无论是在欧洲(Faccio等,2001)、美国(Pérez-González,2006)还是中国(贺小刚等,2011),仍然有非常多的私营企业、公众公司继续由家族成员经营。这些企业为什么宁愿选择损害绩效的聘用战略值得继续追问。即便是对聘任决策前因变量的少量研究仍然是在企业的层面上从家族的控制权推及经营权(如,Ansari等,2014;Lin和Hu,2007),没有从企业背后的家族系统解释企业异质性行为。下文将建立家族目标与企业聘任决策的逻辑关系。

(一) 多任务目标下的家族企业CEO薪酬激励强度决定模型从委托代理框架看,既然CEO的行为是可以隐藏的,那么雇用合约要能够在信息不对称下给予高管内部化的激励,解决常见的道德风险问题(Mirrlees,1974,1976;Holmstrom,1979;Grossman和Hart,1983)。Holmstrom和Milgrom(1991)开创了多任务委托代理模型。在一个委托代理关系里,代理人被要求完成委托人指定的多项任务并根据完成情况综合获得薪酬,代理人根据激励水平在多项任务中理性分配其努力程度。国有企业被认为是围绕多任务目标展开经营的组织,高管的薪酬激励强度较弱以防止其忽视维稳和公益目标,企业在预算软约束下最终“选择了亏损”(Bai等,2006;Bai和Xu,2005;Lin和Tan,1999;科尔奈,1986;吕鹏,2010;西丘勒,1994)。

有些家族企业为何选择对企业绩效不利的家族CEO,也可以从控股家族的多目标中找到逻辑。家族成员涉入企业与家族的目标之间有内在的关系(Lee和Rogoff,1996)。控股家族不单从企业利润中获得收益,还从雇用一些与家族有私人关系的高管(尤其是家族成员)中得到好处。尽管Sharma等(1996)早就提出将价值最大化的假设应用到家族企业是不合适的,但一直以来关于家族企业目标的研究相对较少,直到近些年,它才成为理解企业行为的重要视角(De Massis等,2012)。企业可能在家族的引导下去追求其他不能直接产生经济价值、以家族为中心的目标(Sharma等,1996;Chrisman等,2012)。企业行为背后的非经济驱动力比如维护家族和谐、为家族成员提供“饭碗”(Westhead和Cowling,1997)、持续控制企业(Graves和Thomas,2008;Voordeckers等,2007)、维护家族声誉保护社会情感财富等等(Cabrera-Suárez等,2014;Gómez-Mejía等,2007;Zellweger等,2013),需要引起足够的重视。当然,企业在多大程度上追求以家族为核心的非经济目标,是由这些目标的重要性和紧迫性决定的,在Chrisman等(2012)看来,可以用“家族本质”(family essence)加以描述,并由家族的“跨代控制意图”以及“家族对企业的承诺”来刻画和度量。本文遵循从家族系统考察企业行为的家族企业研究逻辑路径,提出所谓非经济目标的重要性和紧迫性其本质是经济与非经济目标比较之后的结果,从两种目标的相对重要程度解释企业的雇用行为。

控股家族需要代理人完成经济和非经济任务。如果家族的效用函数是常替代弹性效用函数(constant elasticity of substitution,CES),那么有表达式:

| ${\left[{\theta V_1^\rho + \left( {1 - \theta } \right)V_2^\rho } \right]^{\frac{1}{\rho }}} $ |

其中,V1为经济目标的产出,V2为非经济目标的产出,θ表示对经济目标的重视程度,(1-θ)为非经济目标的重视程度。之所以选择CES函数,是因为当ρ=1时,该函数为线性表达式。这意味着:对于控股家族来说,经济目标和非经济目标是互相可完全替代的;但是当ρ→-∞,CES函数为经济目标与非经济目标的完全互补型;但ρ→0时,函数为柯布—道格拉斯函数,表示没有哪一种目标可以完全替代另一种目标,即两者的依赖关系(Arrow等,1961;Solow,1956)。比如控股家族追求公司声誉作为一种非经济目标,也能给那些非家族的其他利益相关者带来经济上的好处(Zellweger等,2013)。CES形式的假设,符合现有的家族企业经济目标和非经济目标之间的复杂关系,优于Bandiera等(2011)、Block(2011)过于简化的假设。

对于代理人CEO来说,需要在经济与非经济两项工作之间分配个人的努力程度,分别是e1与e2。因此有产出表达式:

| ${{V}_{1}}={{e}_{1}}+{{\varepsilon }_{1}},\ {{V}_{2}}={{e}_{2}}+{{\varepsilon }_{2}},\ {{\varepsilon }_{i}}\tilde{\ }N\left( 0,\sigma _{i}^{2} \right),\ {{\sigma }_{12}}={{\sigma }_{21}}=0$ |

CEO的薪酬取决于两项任务的完成情况,并从中分别获得β1和β2的分成比例,薪酬函数表达式为:

| $W\left( {{V_1},{V_2}} \right) = \alpha + {\beta _1}{V_1} + {\beta _2}{V_2}$ |

同时,CEO因为投入了努力感知到成本C,且有

| $\begin{align} & \text{UCE=}\alpha +{{\beta }_{1}}{{e}_{1}}+{{\beta }_{2}}{{e}_{2}}-\frac{1}{2}e_{1}^{2}-\frac{1}{2}e_{2}^{2} \\ & -\frac{1}{2}r\sigma _{1}^{2}\beta _{1}^{2}-\frac{1}{2}r\sigma _{2}^{2}\beta _{2}^{2} \\ \end{align}$ |

根据一阶条件

| $e_{1}^{*}={{\beta }_{1}}$ | (1) |

| $e_2^* = {\beta _2}$ | (2) |

对于控股家族而言,掌控企业的收益函数为:

其设计最优雇用合约的依据是实现约束条件下实现收益函数最大化。在委托人与代理人不对称信息条件下,控股家族无法直接观察CEO的努力程度,控股家族预期收益实现最大化取决于CEO的激励约束(IC)和参与约束(IR)。激励约束表现为CEO实现了maxUCE,而参与约束是CEO在这家公司任职时至少能够获得不低于在其他地方任职的效用水平U。表达式如下:

| $\begin{array}{l} \max E\pi = {\left[{\theta {\rm{V}}_1^\rho + \left( {1 - \theta } \right){\rm{V}}_2^\rho } \right]^{\frac{1}{\rho }}} - \alpha - {\beta _1} {e_1} - {\beta _2} {e_2}\\ s.t.\;\max UC{E_{\left( {{\rm{IC}}} \right)}}\\ \;\;\;\;\;UCE \geqslant {\underline U _{\left( {{\rm{IR}}} \right)}} \end{array} $ |

控股家族会按照代理人的参与约束临界点给予CEO报酬:UCE=U,即:

| $\begin{align} & \alpha +{{\beta }_{1}}{{e}_{1}}+{{\beta }_{2}}{{e}_{2}}-\frac{1}{2}e_{1}^{2}-\frac{1}{2}e_{2}^{2}- \\ & \frac{1}{2}r\sigma _{1}^{2}\beta _{1}^{2}-\frac{1}{2}r\sigma _{2}^{2}\beta _{2}^{2}=\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{U} \\ \end{align}$ |

将(1)、(2)、(4)式代入(3)式,有:

| $\begin{align} & E\pi ={{\left[\theta \beta _{1}^{\rho }+\left( 1-\theta \right)\beta _{2}^{\rho } \right]}^{\frac{1}{\rho }}}- \\ & \left[\frac{1}{2}\beta _{1}^{2}+\frac{1}{2}\beta _{2}^{2}+\frac{1}{2}r\sigma _{1}^{2}\beta _{1}^{2}+\frac{1}{2}r\sigma _{2}^{2}\beta _{2}^{2}+\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{U} \right] \\ \end{align}$ | (3) |

根据一阶条件

| $\frac{\beta _{1}^{*}}{\beta _{2}^{*}}={{\left[\frac{\theta }{1-\theta }\cdot \frac{1+r\sigma _{2}^{2}}{1+r\sigma _{1}^{2}} \right]}^{\frac{1}{2-\rho }}}$ |

推论(1):因为

推论(2):有

推论(3):有

就本研究而言,重要的结论来自推论(1)。多任务委托代理模型推导出激励强度(以薪酬—绩效敏感性β1衡量)的确定表达式,有β1与非经济目标对控股家族的重要程度之间的负相关系数:当控股家族越来越看重经济目标时,

基于人事管理经济学(personnel economics)的招聘领域研究成果(Bandiera等,2011;Lazear和Oyer,2013),本文将构建家族企业的非经济目标与高管能力的匹配模型,试图证明能力较低的高管任职于更看重非经济目标的公司,所获得的社会剩余超过能力更高的高管在该公司任职。

该模型的假设与上文多任务委托代理下CEO激励强度决定模型基本一致,但为了推导的方便,将控股家族的收益函数从原来的CES函数退化为简单的线性函数,其实质是假设经济目标与非经济目标之间的竞争与替代关系,把非经济目标理解为控股家族利用控制权攫取的私人收益,这种行为损害了中小股东的利益。为此有控股家族的效用函数:

| $\theta {{V}} + \left( {1 - \theta } \right)\left( {{{S}} - \lambda \beta } \right) $ |

其中,V为经济目标的产出,权重为θ;S为控股家族从控制企业获取的私人收益,λ为CEO的能力水平,β为CEO从经济产出中获得的分成率,由于CEO会干扰控股家族攫取私人收益(Morck和Yeung,2003;La Porta等,1999;许静静,2015),尤其是当CEO能力越高以及从产出中可以分得的份额越大时,其阻止控股家族堑壕行为的能力越强,如国美案例中的代理人陈晓(高闯和郭斌,2012;徐细雄和刘星,2012)。大股东黄氏家族在2008年初要求公司出资22亿港元从其家族手中回购股份,得以筹款偿还一笔24亿港元的私人贷款。国美电器总裁陈晓认为此举大股东违反公司董事的信托责任及信任,在2010年代表公司将黄光裕告上香港法庭。香港证监会证实黄氏回购操作令国美电器及其股东损失约16亿港元,作证欺诈证券交易。最终法院判决黄氏家族向公司赔偿4.2亿港元。所以,我们的模型以(S-λ·β)表示控股家族剩余的私人收益,赋予的权重为(1-θ)。

对于CEO来说,其努力的投入与企业的产出之间的关系为:

| ${{V}} = {\lambda ^{\frac{1}{2}}}\left( {e + \varepsilon } \right),\;\varepsilon \sim N\left( {0,{\sigma ^2}} \right) $ |

CEO的效用函数为CARA函数:

| $U\left( \varpi \right) = - {{\rm{e}}^{ - R\varpi }} $ |

其中,

| ${{UCE = }}\alpha + \beta {\lambda ^{\frac{1}{2}}}e - \frac{1}{2}{e^2} - \frac{1}{2}r\lambda {\beta ^2}\sigma $ |

有一阶条件:

风险中性的控股家族预期收益函数为:

| $\begin{array}{l} E\pi = \left[{\theta V + \left( {1 - \theta } \right)\left( {{\rm{S}} - \lambda \beta } \right)} \right] - W\left( {{V}} \right)\\ \theta V + \left( {1 - \theta } \right)\left( {{\rm{S}} - \lambda \beta } \right) - \alpha - \beta V\\ s.t.\;\max UC{E_{\left( {{\rm{IC}}} \right)}}\\ \;\;\;\;\;UCE \geqslant {\underline U _{\left( {{\rm{IR}}} \right)}} \end{array} $ |

一阶条件解之得:

| ${{\beta }^{*}}=\frac{2\theta -1}{1+r{{\sigma }^{2}}}$ | (4) |

设TS表示社会总剩余,由公司的预期收益与CEO的预期效用函数共同组成:

| $\begin{align} & TS=E\pi +UCE=\theta \beta \lambda +\left( 1-\theta \right)S- \\ & \left( 1-\theta \right)\lambda \beta +\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{U}-\frac{1}{2}{{\beta }^{2}}\lambda -\frac{1}{2}r{{\beta }^{2}}\lambda {{\sigma }^{2}} \\ \end{align}$ | (5) |

将(7)式代入(8)式有:

| $TS = \left( {1 - \theta } \right){{S}} + \frac{{{{\left( {2\theta - 1} \right)}^2}\lambda }}{{2\left( {1 + {{r}} {\sigma ^2}} \right)}} $ |

假设有两家对经济目标重视程度不同的企业A与B,有θA

下文能够证明:能力高的1号应聘者在对经济目标重视的企业A任职CEO、能力低的2号应聘者在对经济目标不甚重视的企业B任职,由此匹配带来的社会总剩余,要超过能力高的1号应聘者到对经济目标不甚重视的企业B任职CEO、能力低的2号应聘者在对经济目标重视的企业A任职导致错配下的社会总剩余。

即要证明:

| $\begin{array}{*{35}{l}} \left( 1-{{\theta }_{A}} \right)S+\frac{{{\left( 2{{\theta }_{A}}-1 \right)}^{2}}{{\lambda }_{1}}}{2\left( 1+r{{\sigma }^{2}} \right)}+\left( 1-{{\theta }_{B}} \right)S+\frac{{{\left( 2{{\theta }_{B}}-1 \right)}^{2}}{{\lambda }_{2}}}{2\left( 1+r{{\sigma }^{2}} \right)} \\ \left( 1-{{\theta }_{A}} \right)S+\frac{{{\left( 2{{\theta }_{A}}-1 \right)}^{2}}{{\lambda }_{2}}}{2\left( 1+r{{\sigma }^{2}} \right)}+\left( 1-{{\theta }_{B}} \right)S+\frac{{{\left( 2{{\theta }_{B}}-1 \right)}^{2}}{{\lambda }_{1}}}{2\left( 1+r{{\sigma }^{2}} \right)} \\ \end{array}$ |

即:

| $\left[{{{\left( {2{\theta _A} - 1} \right)}^2} - {{\left( {2{\theta _B} - 1} \right)}^2}} \right] {\lambda _1} \geqslant \left[{{{\left( {2{\theta _A} - 1} \right)}^2} - {{\left( {2{\theta _B} - 1} \right)}^2}} \right] {\lambda _2} $ |

在θA≥θB,λ1≥λ2条件下,这个不等式显然是成立的。

该模型通过推导CEO的最优努力投入程度以及企业给予的最优分成率,进一步获得企业与CEO的总和剩余TS表达式;并通过激励相容原则验证社会总和剩余最大的匹配结果是能力高的求职者在重视经济绩效的公司就职,能力低的求职者在相对不重视企业经济绩效的公司就职。

(三) 控股家族异质性目标下的CEO聘任在家族成员和非家族成员都可兹聘任的假设前提下,借助多任务委托代理模型显示,那些更为重视非经济目标的家族企业提供了较低激励强度的薪酬;在经济目标和非经济目标存在替代性关系的情况下,公司与CEO匹配模型揭示该家族倾向于聘任能力相对较低的CEO。异质性目标驱动下CEO的身份、激励强度和能力具有内生化的特点。从身份上看,家族成员更能得到信任并受益于家族的利他主义(如:Cai等,2013),由其出任CEO本质上就是强化控制以满足家族非经济目标;从能力水平看,更大范围的职业经理人市场挑选出的经理人至少与家族内部挑选的家族成员一样好(如:Pérez-González,2006;Mehrotra等,2013);由于家族成员的财富更多以及利他主义带来的道德风险(如:Gayle和Miller,2009;Schulze等,2003;Bandiera等,2013),职业经理人比家族成员更愿意接受强的薪酬激励。两类人的不同特征,与家族基于目标提供的薪酬激励与所需能力之间实现契合。如表 1中经济/非经济目标下的聘任决策所显示的,当下特别关注经济目标、注重企业价值提升的家族企业愿意提供高激励强度的薪酬合约和希望聘请到最有能力的CEO,因此能够吸引到优秀的职业经理人,即“传贤”而非“传子”。而更为重视非经济目标的家族企业只愿意提供强度较小的薪酬激励,不希望聘请能力高的CEO阻碍家族获取私人利益,偏好薪酬激励、能力高的职业经理人不愿意接受这种岗位,唯有家族成员在身份、所需能力和激励强度上都适合,才最终被聘任为CEO,表现为“传子”不“传贤”。

| 身份 | 所需能力 | 激励强度 | 聘任决策 | |

| 重视经济目标 | 无差异(家族/职业经理人) | 高(职业经理人) | 大(职业经理人) | 职业经理人 |

| 重视非经济目标 | 重要(家族成员) | 低(家族成员) | 小(家族成员) | 家族成员 |

家族企业的雇用合约确有特殊性。就普通员工的雇用合约看,员工技术水平和工作复杂性相对较低,但家族能够提供相对更长期的工资合约,利用这种岗位的安全性来弥补薪水不高的缺点(Sraer和Thesmar,2007)。家族企业不仅仅给雇员提供岗位和薪酬,甚至还发挥社区服务在内的非经济功能(保罗佩内尔,2005),实现家族、企业和社区多赢的创业目标(杨学儒和欧晓明,2013)。人们总是渴望从家庭、朋友和同僚中获得尊重和认同,获取声望和权力,也希望被大家所接纳(Becker,1998)。控股家族从雇用中获取的私人收益不能直接货币化,有时无法从雇用合约中体现。相对于普通员工,家族企业雇用高管更是有其重要考量。基于血缘的信任和情感纽带,家族企业高管聘任不能简单地套用委托—代理关系(Cruz等,2010)。家族成员担任CEO是实施控制的手段,满足跨代控制意图(Zellweger等,2012)。一代创业者如果要移交经营权,对家族成员身份的重视可能不亚于能力。控股家族有时如此重视家族利益,以至于偏离了企业的经济目标,损害其他相关者的利益。有的家族企业为了满足家族成员之间利他的诉求而牺牲公司效率,比如通过超乎能力的捐赠去获取家族的声誉与社会地位,再比如以损坏公司职业化的代价追求家族和谐,等等。这些非经济目标不仅将成为家族企业的“阴暗面”(Kellermanns等,2012;Dou等,2014),还可能直接影响CEO的聘任决策与提供的薪酬激励。不过,控股家族为了追求非经济目标甘愿放弃财务绩效也不是没有限度的(连燕玲和高皓,2014)。雇用能力相对不足的家族成员担任CEO,会让企业承担财富损失的风险。家族不仅要平衡当前和未来的财务绩效,还要在追求经济目标和非经济目标中做出权衡取舍。在任命之后,仍然需要借助于公司治理实现对CEO的激励和约束,达到其动态化的目标。

五、 外部制度环境与内部治理结构的调节作用根据双环理论,家族企业兼具家族和企业双重特色,既有以家族为中心的目标,也有以企业为中心的目标(Chrisman等,2003;Tagiuri和Davis,1992)。家族企业有别于创始人经营的创业企业,体现在雇用家族成员、跨代控制意图等方面(Voordeckers等,2007)。家族企业的众多利益相关者就是否以及如何满足家族需求和企业需求产生冲突。家族可能侵占其他相关者的利益,这种“掏空”公司的行为会损害公司价值(Claessens等,2000),一些大型家族企业集团尤其如此(Morck和Yeung,2003)。从国家的宏观层面看,一些家族甚至能够很大程度掌控国家的经济,其堑壕行为和极高的代理成本使得这些国家创新不足、资源配置扭曲,最终拉低了经济增长(Morck等,2005);从微观的角度看,中小股东需要提防控股家族的堑壕行为。即便是上市公司,家族企业的不透明是一种常态(Anderson等,2009)。证券分析师都对他们敬而远之,不敢轻易发布分析报告(罗小薇,2014)。

所有权和经营权高度重合,Berle和Means(1932)意义上的代理成本(P-A)较低(Ang等,2000;王明琳等,2014),但控股家族与中小股东之间(P-P)的代理成本大幅上升,是否聘任家族CEO是公司治理的焦点,家族CEO缺乏合法性,不易从外部获取资源(Chung和Luo,2013)。因此,控股家族有时会有所顾忌。一般来说,家族上市公司营收预警的信息披露比非家族企业更多,这是与家族担心司法诉讼损害家族声誉有关(Chen等,2008)。如果公司CEO由非家族的其他大股东来举荐,能够降低终极股东与中小股东之间的代理成本(许静静,2015)。此类代理成本可以通过提高董事会的独立性来减轻(Anderson和Reeb,2004),尤其是制度环境较好的地区。从欧洲家族企业分红率高而亚洲低的数据来看,亚洲的非家族大股东似乎是与家族控股股东实现了合谋,而欧洲地区的非家族股东能够起到某种程度的牵制作用(Faccio等,2001)。制度环境较好地区的中小股东利益得到了更好的保护,家族掏空行为受到抑制(Andres,2008)。异质性的情境影响了CEO的来源与企业绩效之间的关系(Chung和Luo,2013)。聘家属还是请专家受公司治理以及企业所嵌入的制度环境所调节(Granovetter,1985;Liu等,2012;王明琳和陈凌,2013)。一些大型企业集团里的控股家族采取了金字塔结构,但不一定能实施“掏空”行为。集团化是控股家族利用杠杆效应在众多事业部之间形成互相支持的融资平台。从社会福利角度上来看,它有时是“典范”,有时呈现出“寄生虫”的样子。企业形式和企业行为是控股家族在不同经济条件和制度环境下的应对之物(Khanna和Yafeh,2007)。

六、 讨论与结论现有的大量研究显示了家族CEO不利于企业绩效,但为何有很多企业即便是上市公司还是雇用家族成员担任CEO?盈利逻辑假设与经济现象的不一致是学术研究的动力。从以企业为核心的研究拓展到企业背后的控制性家族,在家族的经济与非经济目标的相对重要性中找到企业雇用决策的前因变量是本文的脉络。企业背后家族的控制是导致企业独特行为的原因,但家族控制既需要控制的能力(ability)又需要控制的意愿(willingness),单独的能力或者单独的意愿都不能完全解释企业行为。不过,由于控制意愿不容易被获取,既有研究往往是将看得到的显性能力直接替代家族控制,对意愿的研究不足导致无法预测企业其他的战略行为。因为即便是相同的控制能力(如相同的家族所有、管理和治理水平),不同的家族企业仍然可能具有迥异的行为(Chrisman等,2012)。家族有不同的控制意愿,导致家族企业的异质性问题(De Massis等,2014)。并且,本研究不再是将控制意愿和控制能力当作并行的两个外生变量,而是从控制意愿找到影响控制能力的前置因素,试图弥补控制家族的意愿和能力之间逻辑关系的理论性缺口。为此,本文从两类目标的相对重要性着手研究家族意愿,解释有的企业为何不顾绩效聘请家族成员担任CEO,坚持对企业的家族控制能力。

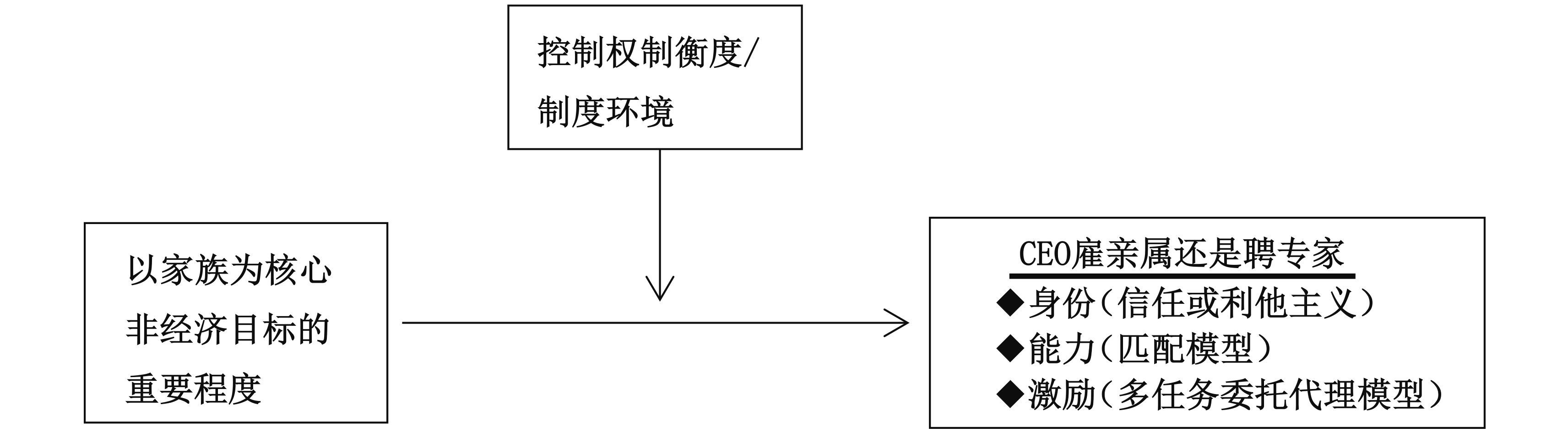

结论:本文试图从家族的经济和非经济目标为切入口诠释家族意愿,提出了经济/非经济目标——聘任策略与激励强度的分析框架(如图 1聘任决策的逻辑关系所示)。多任务委托代理模型显示,那些更为重视非经济目标的家族企业提供较低激励强度的薪酬;公司与CEO匹配模型揭示,这些企业只愿意聘任能力相对较低的CEO;从身份上看,家族成员更能得到信任并受益于家族的利他主义,由其出任CEO本质上就是强化控制。在家族企业目标异质性驱动下,CEO的身份、激励强度和能力具有内生化的特点。在经济目标和非经济目标存在完全替代性的关系时,控股家族可能借助家族CEO攫取家族私人利益损害中小股东,为此制度环境和控制权的制衡度可能起到调节攫取私利的冲动与聘任家族CEO之间关系的效果。

|

| 图 1 基于家族目标异质性的CEO聘任决策 |

贡献、局限性与研究展望:

现有家族企业研究文献仅仅是从非经济目标解释企业行为,比如家族出于维持对企业控制的非经济目标,主导了公司董事会的构成(Voordeckers等,2007);家族保持社会情感财富的动机影响到公司风险的承担、多元化、高管的堑壕行为、企业承担的社会责任、出售企业的心理价位(如,Gomez-Mejia等,2007;Berrone等,2010;Zellweger 等,2012)。与社会情感财富类似,此时的非经济目标更像是用来解释企业行为的一种研究视角,而不是可以衡量的能够预测企业行为的变量。Chrisman等(2012)指出,家族企业多大程度追求以家族为核心的非经济目标,是由这些目标的重要性和紧迫性决定的。本文正是从经济与非经济目标比较后的相对重要性来实际刻画出这种重要性和紧迫性。聘请家族成员担任CEO,不是因为非经济目标,而是因为非经济目标更为重要。每个家族的目标存在差别,更是在经济与非经济目标的相对重要性上体现了异质性,本文为家族企业行为的异质性提供了更深层次的解读。两类目标的相对重要性,体现了动态性的特征,比单独的非经济目标更能够解释同一个企业在不同阶段、不同情境下的行为。家族企业众多利益相关者之间的依赖和冲突使得这种组织尤为复杂,为目标与行为研究提供了丰富的要素。

基于控股家族目标异质性的CEO聘任研究,将原本外生的高管身份加以内生化,改变了以往研究中过于聚焦CEO是否具有家族成员身份而忽视薪酬合约本身的状况,将选人与激励这个看似有先后顺序的活动放在追求家族目标的框架内完成身份、激励和所需能力的匹配和对应。家族企业CEO聘任的内生化之所以有必要,是因为它可以帮助回答一代创业者在经营权让渡时选择什么样的接班人这个时代性的问题,也为企业主和职业经理人如何实现匹配,避免“任人唯亲的老板”与“不落地的经理人”互相指责提供参考。

值得一提的是,本研究利用常替代弹性函数表示控股家族的目标效用函数,其中经济和非经济目标同时为控股家族所追求,两者可能是竞争性的替代关系,也可能是互相增益关系,体现了家族企业目标的复杂性。家族通过经营企业,既有提高声誉的目标,也有实现盈利的要求,两者可能是竞争性的。但如果引入跨期模型,当期牺牲盈利获取声誉会带来未来期更多的盈利,这种“鱼和熊掌兼得”的模式为构建和谐的家族内外关系提供了可能。本文为了推导的方便,各种目标之间互补关系的讨论并未充分展开。另外,在有别于西方情境的中国转型经济和儒家文化传统背景下,哪些是控股家族的非经济目标,不同家族的价值观如何影响这些目标本身就值得研究;在不同的发展阶段和情境下,家族在诸多目标中动态取舍导致迥然的行为差异,相关研究工作蕴含了理论贡献的可能。

| [1] | 陈德球, 杨佳欣, 董志勇. 家族控制、职业化经营与公司治理效率——来自CEO变更的经验证据[J].南开管理评论,2013(4) : 55–67. |

| [2] | 陈凌, 王萌, 朱建安. 中国家族企业的现代转型——第六届"创业与家族企业成长"国际研讨会侧记[J].管理世界,2011(4) : 163–166. |

| [3] | 韩朝华, 陈凌, 应丽芬. 传亲属还是聘专家:浙江家族企业接班问题考察[J].管理世界,2005(2) : 133–142. |

| [4] | 贺小刚, 燕琼琼, 梅琳, 等. 创始人离任中的权力交接模式与企业成长——基于我国上市公司的实证研究[J].中国工业经济,2011(10) : 98–108. |

| [5] | 李新春, 韩剑, 李炜文. 传承还是另创领地?——家族企业二代继承的权威合法性建构[J].管理世界,2015(6) : 110–124. |

| [6] | 王琨, 徐艳萍. 家族企业高管性质与薪酬研究[J].南开管理评论,2015(4) : 15–25. |

| [7] | 王明琳, 徐萌娜, 王河森. 利他行为能够降低代理成本吗?——基于家族企业中亲缘利他行为的实证研究[J].经济研究,2014(3) : 144–157. |

| [8] | 魏春燕, 陈磊. 家族企业CEO更换过程中的利他主义行为——基于资产减值的研究[J].管理世界,2015(3) : 137–150. |

| [9] | 翁宵暐, 王克明, 吕长江. 家族成员参与管理对IPO抑价率的影响[J].管理世界,2014(1) : 156–166. |

| [10] | 吴炳德. 意愿与能力:家族控制对研发投资的影响[J].研究与发展管理,2016(2) : 63–71. |

| [11] | 许静静. 家族企业外聘CEO类型、两权分离度与企业特质信息披露[J].上海财经大学学报,2015(6) : 90–100. |

| [12] | 徐细雄, 刘星. 创始人权威、控制权配置与家族企业治理转型——基于国美电器"控制权之争"的案例研究[J].中国工业经济,2012(2) : 139–148. |

| [13] | 赵晶, 张书博, 祝丽敏. 传承人合法性对家族企业战略变革的影响[J].中国工业经济,2015(8) : 130–144. |

| [14] | Anderson R C, Duru A, Reeb D M. Founders, heirs, and corporate opacity in the United States[J].Journal of financial Economics,2009,92(2) : 205–222. |

| [15] | Andres C. Large shareholders and firm performance-An empirical examination of founding-family ownership[J].Journal of Corporate Finance,2008,14(4) : 431–445. |

| [16] | Ansari I F, Goergen M, Mira S. The determinants of the CEO successor choice in family firms[J].Journal of Corporate Finance,2014,28 : 6–25. |

| [17] | Bach L, Serrano-Velarde N. CEO identity and labor contracts:Evidence from CEO transitions[J].Journal of Corporate Finance,2015,33 : 227–242. |

| [18] | Bai C E, Lu J Y, Tao Z G. The multitask theory of state enterprise reform:empirical evidence from China[J].American Economic Review,2006,96(2) : 353–357. |

| [19] | Bennedsen M, Nielsen K M, Perez-Gonzalez F, et al. Inside the family firm:The role of families in succession decisions and performance[J].The Quarterly Journal of Economics,2007,122(2) : 647–691. |

| [20] | Bertrand M, Schoar A. The role of family in family firms[J].Journal of Economic Perspectives,2006,20(2) : 73–96. |

| [21] | Block J H. How to pay nonfamily managers in large family firms:A principal-agent model[J].Family Business Review,2011,24(1) : 9–27. |

| [22] | Cabrera-Suárez M K, de La Cruz Déniz-Déniz M, Martín-Santana J D. The setting of non-financial goals in the family firm:The influence of family climate and identification[J].Journal of Family Business Strategy,2014,5(3) : 289–299. |

| [23] | Chang S J, Shim J. When does transitioning from family to professional management improve firm performance?[J].Strategic Management Journal,2015,36(9) : 1297–1316. |

| [24] | Chrisman J J, Chua J H, Pearson A W, et al. Family involvement, family influence, and family-centered non-economic goals in small firms[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2012,36(2) : 267–293. |

| [25] | Chung C N, Luo X R. Leadership succession and firm performance in an emerging economy:Successor origin, relational embeddedness, and legitimacy[J].Strategic Management Journal,2013,34(3) : 338–357. |

| [26] | Cruz C C, Gómez-Mejia L R, Becerra M. Perceptions of benevolence and the design of agency contracts:CEO-TMT relationships in family firms[J].Academy of Management Journal,2010,53(1) : 69–89. |

| [27] | De Massis A, Kotlar J, Chua J H, et al. Ability and willingness as sufficiency conditions for family-oriented particularistic behavior:Implications for theory and empirical studies[J].Journal of Small Business Management,2014,52(2) : 344–364. |

| [28] | Dou J S, Zhang Z Y, Su E. Does family involvement make firms donate more? Empirical evidence from Chinese private firms[J].Family Business Review,2014,27(3) : 259–274. |

| [29] | Gabaix X, Landier A. Why has CEO pay increased so much?[J].The Quarterly Journal of Economics,2008,123(1) : 49–100. |

| [30] | Gomez-Mejia L R, Cruz C, Berrone P, et al. The bind that ties:Socioemotional wealth preservation in family firms[J].The Academy of Management Annals,2011,5(1) : 653–707. |

| [31] | Holmstrom B, Milgrom P. Multitask principal-agent analyses:Incentive contracts, asset ownership, and job design[J] .Journal of Law, Economics, & Organization,1991,7(S) : 24–52. |

| [32] | Kellermanns F W, Eddleston K A, Zellweger T M. Extending the socioemotional wealth perspective:A look at the dark side[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2012,36(6) : 1175–1182. |

| [33] | La Porta R, Lopez-de-Silanes F, Shleifer A. Corporate ownership around the world[J].The Journal of Finance,1999,54(2) : 471–517. |

| [34] | Luo X R, Chung C N. Filling or abusing the institutional void? Ownership and management control of public family businesses in an emerging market[J].Organization Science,2013,24(2) : 591–613. |

| [35] | Michiels A, Voordeckers W, Lybaert N, et al. CEO Compensation in private family firms:Pay-for-performance and the moderating role of ownership and management[J].Family Business Review,2013,26(2) : 140–160. |

| [36] | Miller D, Le Breton-Miller I, Minichilli A, et al. When do non-family CEOs outperform in family firms? Agency and behavioural agency perspectives[J].Journal of Management Studies,2014,51(4) : 547–572. |

| [37] | Miller D, Minichilli A, Corbetta G. Is family leadership always beneficial?[J].Strategic Management Journal,2013,34(5) : 553–571. |

| [38] | Pérez-González F. Inherited control and firm performance[J].American Economic Review,2006,96(5) : 1559–1588. |

| [39] | Stewart A, Hitt M A. Why can't a family business be more like a nonfamily business? Modes of professionalization in family firms[J].Family Business Review,2012,25(1) : 58–86. |

| [40] | Terviö M. The difference that CEOs make:An assignment model approach[J].American Economic Review,2008,98(3) : 642–668. |

| [41] | Zellweger T M, Nason R S, Nordqvist M, et al. Why do family firms strive for nonfinancial goals? An organizational identity perspective[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2013,37(2) : 229–248. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38