文章信息

- 熊立, 刘彪文, 谢奉军

- Xiong Li, Liu Biaowen, Xie Fengjun

- 二元企业文化:研究情境二元性的新视角

- Ambidextrous Corporate Culture: A New Perspective of Research Contextual Ambidexterity

- 外国经济与管理, 2016, 38(6): 51-62

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(6): 51-62.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-01-22

2.江西财经大学 工商管理学院, 江西 南昌 330013

3.南昌航空大学 经管学院, 江西 南昌 330063

2.School of Business Administration, Jiangxi University of Finance & Economics, Nanchang 330013, China

3.School of Economics & Management, Nanchang Aviation University, Nanchang 330063, China

在日益紧张和动荡的竞争环境下,企业不得不面临同时维持现有效率的运营管理和经常性开展突破创新的困局。组织二元性理论(organizational ambidexterity)是致力于解决这种矛盾的主导前沿理论。相比传统的战略理论诸如产业竞争理论、核心能力理论、动态能力理论等基于竞争优势开发和生态系统适应的一元维度学说而言,组织二元性理论主张从复合维度探索企业建立何种科学机制可同步引导现有核心能力的开发和未来创造能力的提升。自1976年Duncan首创组织二元性概念以来,学术界陆续产生了大量对其内涵、前因、绩效和不同领域应用的深入研究和争鸣。针对企业探索和利用知识、突破式和渐进式技术创新、流程管理和柔性变化之间的矛盾,学者们普遍总结出了三种主流均衡机制,即组织二元性的前因:结构(Duncan,1976)、领导(Lubatkin等,2006;Jansen等,2008)和情境。其中情境二元性理论(contextual ambidexterity)由Gibson和Birkinshaw(2004)提出,是基于人性因子的一个视角,强调单位个体心态及行为的聚合可能对组织整体均衡发展的重要影响,主张企业培养一种全员层面上的二元意识,员工能理解和参与到自身利用和探索成本的科学分配上来。这些年情境二元性备受学者关注,学术成果也颇为丰厚,已逐步成为企业竞争力内部研究的一个新范式。然而,目前研究大多基于Gibson和Birkinshaw的定义展开对“情境—绩效”效用关系的实证分析或案例调查,对其发生机制理解较少。部分尝试解析情境内涵的研究也近乎“盲人摸象”,一般从创新研发、组织网络和组织学习等视角入手(如Clercq等,2013;Cantarello等,2012;Jansen等,2006;Prieto-Pastor和Martin-Perez,2015),仅片面概括其内涵特征,缺乏整体化的理论框架和实践知识转移。

基于此,本研究在回顾以往主要研究成果的基础上,提出从文化认知的新视角探析情境二元性,即为情境二元性构建一个文化属性的整体前因框架,进而明确定义“二元企业文化”的概念及内涵,为之绘制轮廓,并提出领导培育该文化的建议,最后提出了研究意义和一些未来可能的探索方向。

二、情境二元性的主流研究回顾Gibson和Birkinshaw(2004)认为仅依靠体制设计是无法彻底解决企业战略实施矛盾的,应培育一种同一单元内员工积极自我判断的二元思维能力,使他们自我调节探索与利用的砝码,形成高度二元的组织情境。基于业务单元层面,他们主张把二元性“下放”至每位员工,建立细致遴选的一套体系流程,形成一种同时利于探索创造和协调一致的组织情境来维持组织的竞争能力。为此他们借鉴“规则(discipline)、伸展(stretch)、支持(support)、信任(trust)”(后简称DSST)为特征的理论框架作为情境管理办法(Ghoshal和Bartlett,1994)来构建二元组织客观属性。这种理念把组织的硬实力规则、伸展(统称绩效管理,performance management)与软实力支持、信任(统称社会情境,social context)相整合,在每位员工的心智和行为中展现出来,相互间既能竞相创造,又能协同一致,实现情境二元性和业务单元绩效提升。这些假设在对41个业务单元的4000多名员工的实证研究中得到了验证。之后,Hill和Birkinshaw(2014)又以企业风险部门为样本验证了情境二元性与财务绩效关系,认为层级间关系情境强度正向影响组织二元性和绩效。

紧接着学者们纷纷把眼光聚焦于怎样的组织信念、意识、文化或者人际氛围可能造就二元困境的缓解机制。从创新研发、组织网络关系和组织学习等现有研究看,这些文献已暗示了可通过激励某些无形的心理和行为因素来实现情境二元性。在创新研发领域,Clercq等(2013)研究发现高信息公平和报酬互靠可以提升情境二元性与公司绩效,但高任务冲突和资源竞争会起到负向调节作用,这鼓励组织建立一种和谐公平而压力合理的内部环境;Cantarello等(2012)对高科技公司实证调查发现通过二元性来实现研发搜寻工作的绩效提升不仅是结构和高管的问题,更是执行员工心智上的理解和共享问题,这也暗示执行人相匹配的成熟意愿对高层计划有效实施至关重要。

从组织网络理论看,非正式社会网络从外部影响情境对二元性的生成。企业应构建一种社会化的开放组织机制来创造广泛隐性知识的培育母体,通过DSST体系促进非正式知识交流机会,还可以刺激外部知识的流入和开发(Jansen等,2006),如企业核心员工群需要与企业内外合作伙伴建立或强或弱的连带关系以提升二元性,进而提升学习绩效(Kang等,2007)。

从组织学习理论看,一个典型范例就是王凤彬和陈建勋(2008)对海尔研发团队进行的实证调查,发现海尔通过设计多个平行的异质知识组合团队培育个体情境二元性,进而打造企业整体二元性,这暗示我们个体心智的可诱导性和扩散融合功能,而且多个平行异质知识团队加上市场机制回报激励,既能保持各团队的创新探索激情,又能将个体成员的专业技能效率持续提升,成功建立一种长效竞争机制。Prieto-Pastor和Martin-Perez(2015)则研究了高投入人力资源管理体系通过影响员工的二元行为来正向强化探索式和利用式组织学习的效果,他们描绘高投入人力资源管理体系为一种能推动全员和谐、高承诺、高洞察力、高参与度、高技能和负有责任感的机制。

近年来,这种组织“自下而上”的情境导向二元理念得到了越来越多的肯定,学者们虽有争议,但大多还是认可情境二元性在一定变量调节下对企业绩效的正向影响。然而,这似乎仍是个模糊的概念名词,Gibson和Birkinshaw虽整合出经典的DSST情境特征,提出了体制与人性支持并重的理念,但未深入展开其具体构建方法。综合回顾近年来的文献,相比情境二元性的效用而言,其前因似乎仍期待有一个更清晰的视角。

三、企业文化与情境二元性与以往研究不同的是,本文尝试用一种文化属性来定义情境,并指出其构建路径。情境到底与文化有何关联呢?情境本意是指有机组织的背景、状况、环境属性等,而情境二元性强调员工能够准确分配时间和资源开展看似矛盾的探索和整合活动(Gibson和Birkinshaw,2004)。文化的定义则较多,有指组织成员的信仰、行为准则和价值观体系的展现,代表着一个组织复杂的共享思想和行为的演化过程(Denison,1990),也有指用来区分不同组合人群的共享头脑思维处理方式(Hofstede等,2010)。一直以来不少研究关注文化与员工心智或领导风格间的关系,却未曾直接关联情境研究。用企业文化来解析二元情境,需将二者的内涵牵连起来。首先,情境二元性的实现不仅需要个体拥有处理二元悖论的思维能力,更需要全员共享这种能力,可以理解为一种文化构成。其次,二元情境意味着一种二元组织特征,概括为自主冒险与责任管控并存的组织体系(Tushman和O’Reilly Ⅲ,1996)。在该体系下,变革型领导成为必要条件,通过培育这种学习性强的动态文化体系来造就组织二元性,文化呈中介调节作用(Nemanich和Vera,2009)。再次,回顾Gibson和Birkinshaw的定义,组织情境是组织结构、人际关系和文化等概念的组合,其中社会情境(social context)代表人际文化因素,这就暗示了我们可以从企业文化视角来分析情境。另外,情境培育可谓是一种人性心理的调节,通过政策引导,加之领导协调整合,最后由全员的心理状态和组织行为变化反馈出来,这与广义企业文化培育之道可谓异曲同工。

事实上一些学者已间接暗示了一种“二元混合”的文化可以作为一个新视角来研究情境。Ghoshal和Bartlett(1994)首次提出情境二元可归因于文化属性,Simsek(2009)也有相关暗示。Moreno-Luzon等(2014)分析了在全面质量管理(TQM)体制下的流程管理对组织二元性的推动作用。企业文化呈中介效应,流程管理不仅推动知识利用,也能帮助知识探索,通过名曰“探索式文化”和“利用式文化”的均衡调节来实现二元性,不过他们未深入探析这种动态转换于探索与利用之间的文化属性的内涵。直到Wang和Rafiq(2014)才明确定义了“二元文化”(ambidextrous culture),由组织多元性(成员知识技能的异质化程度)和共享愿景(成员共同价值观和目标)构成,实证调查中英两国高科技行业来检验情境二元性对二元文化与新产品开发的中介效应。尽管文章对二元文化属性本身描绘较为粗略,却总结出一些重要观点:(1)二元文化是情境二元性的前因,是单位层面“自下而上”整合形成的上层建筑;(2)异质知识技能的成员特征是可以求同存异并相互促进的;(3)进一步佐证了Gibson等人的理论成果;(4)情境二元性的水平以管理策略为重,而非国界或行业性质。另一个较为直接触及文化、情境及二元创新内在关系的是Yang等(2015)的实证研究,他们同样主张要拓展Gibson和Birkinshaw的二元情境体系,多次提及企业文化对创建某种二元情境支持性体系的可能贡献,并聚焦于集体主义(collectivism)文化对二元创新的正向影响,结果得到了积极的印证。以上观点充分说明了情境二元性可通过培育二元企业文化来实现。据此笔者提出命题:

命题1:二元企业文化是实现情境二元性的一种前因。

四、二元企业文化的构建(一)二元文化的轮廓

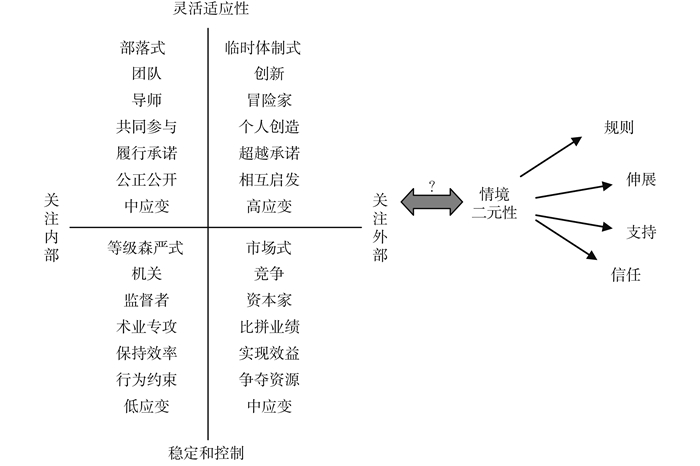

组织文化是一种关联复杂、覆盖广泛的组织资产,它决定了组织内群体的思想行为趋向,是对组织运行本质的深刻认知。因此,我们需要一个动态的、科学缜密的文化属性轮廓。相对诸多文化定义及内涵描述,Cameron和Quinn(1988,2006)的企业文化属性“对立价值构架”及其标准能更清晰地绘制二元企业文化。“对立价值构架”是基于20世纪80年代以来诸多文化学者对文化的特征定义总结出的竞争性文化分类,探析人们在一定文化体系下的思考方式、价值观和假设、处理信息途径和行为模式,一直广泛适用于企业实践。Cameron和Quinn建立了组织关注重心和组织结构偏好两个测量维度来诊断和变革企业文化,把企业文化分为临时体制式(adhocracy)、部落式(clan)、等级森严式(hierarchy)和市场式(market)四种属性,以领导任务、效率标准和管理理论作为它们分类对立的属性标准,并延伸出一系列文化行为特征。再加上借鉴传统主流的文化定性指标如透明度、方针、激励方式、冲突处理、工作重心、领导风格、人力资源管理、权力距离、士气等(参见Gordon,1985;Ernest,1985;Cameron和Ettington,1988;Schein,1984;等等),笔者归纳出六个尺度来描绘文化属性:组织氛围,领导特质,员工管理,工作重心,人际关系,应变能力(见图 1)。这些尺度基本概括了四种文化的形象属性,然后对照关于“规则、伸展、支持、信任”的解释,尝试分析出二元文化的形象属性。

|

| 图 1 企业文化对立价值图与情境二元性内在关联 |

哪些标准与二元情境的DSST特征相吻合呢?有研究表明组织情境包含了复杂的文化、管理和人事理念体系,需鼓励制度和创新并举,设计半结构化情境才能够推动情景二元性的成形,即部分组织特征被明确体制化,部分不被确定,鼓励创意和自主(孙婧和沈志渔,2014),不过我们仍需从文化视角更具体地解析DSST特征。依照Gibson和Birkinshaw的概念解释,规则(discipline)强调员工愿意按规则办事,履行职责,建立明确目标和业绩指标,考核制度严明,这与图 1中的“保持效率”、“实现效益”、“行为约束”和“履行承诺”特征相吻合,体现出员工自愿完成企业的期望价值。伸展(stretch)强调员工愿意主动挑战更高目标或新的任务,为团队实现愿景而积极奉献,这与“个人创造”、“超越承诺”和“比拼业绩”特征匹配,体现出员工敢于挑战超越企业期望的价值。支持(support)指的是员工互助分享以及上下级给予指导和支持,这与“共同参与”和“相互启发”相吻合,折射出员工间的相互分享机制。信任(trust)意味着团队间成员能信任彼此,决策公正,有能力较好地完成任务,这对应着“公正公开”、“履行承诺”和“超越承诺”,折射出员工间的相互依赖感。另外,二元情境要求组织有一定的应变能力,且其领导必须是“导师”和“冒险家”,才可能给予充分的人性支持和指导,树立榜样(Lin和McDonough Ⅲ,2011)。

综合以上特征匹配分析,可以绘制二元文化的基本轮廓:“保持效率,实现效益,行为约束,履行承诺,超越承诺,个人创造,比拼业绩,共同参与,相互启发,公正公开”以及导师和冒险家领导下的中/高应变力这些属性之和。部落式和临时体制式特征完全纳入其中,而等级森严式和市场式只有部分纳入。可以得出命题2。

命题2:严格意义上的等级或市场式文化不利于情境二元性的提升,而以部落式和临时体制式文化特征为主导的十种行为准则的认知融合是二元文化培育的雏形。

这种文化属性既不会过于按部就班式地封阻新知识涌入,也不至于过于混乱地创造吸收,是一种员工二元思维气氛的整合,呈现高士气、高互信、高公平却同时高应变、高竞争性的企业文化。事实上,Cameron和Quinn(2006)在著作中的大量行业实证已证明了四种文化在实践中的并存性。如建筑业和零售批发业是以市场式文化为主的混合体,IT和制造业是以临时体制式为主的混合体等等。类似的如Nemanich和Vera(2009)把并购情景下的学习型文化描绘为安全心理、开放和多元思维、参与决策、基层二元性等特征并存。从动态能力、社会网络资本和流程管理的视角分析,情境二元性也是一种权变性的资源要素整合,可以产生联合动态均衡,其影响因子为环境等(Simsek等,2009;Benner和Tushman,2003)。能力视角尤其主张“已实现二元性”概念,认为组织具备动态二元性意识形态比实现静态二元客观属性更为重要,并非盲目维持同时最高探索与利用(Simsek等,2009)。可见,无论权变因子如何差异,组织成员具备的二元意识始终不变,他们脑海中蕴含了实际和潜在的二元“行为准则”。例如以自我约束和维持效率为主导行为准则时,员工对个人创造、相互启发等潜在准则清晰地理解和认同,随着权变因子变化能自我调节,进而维持组织动态均衡。借鉴认知理论视角,笔者把这种平衡过滤、诠释和重构外界信息的知识吸收能力谓之“二元心智”。

| 组织氛围 | 领导特质 | 员工管理 | 工作重心 | 人际关系 | 应变能力 |

| 二元思维 (集体主义) | 导师 冒险家 | 共同参与 个人创造 比拼业绩 | 履行承诺 超越承诺 保持效率 实现效益 | 公正公开 相互启发 行为约束 | 中高应变 |

(二)二元文化培育模型

基于上述观点,本研究认为二元文化的本质就是把组织各单位成员的二元心智整合起来实现情境二元性的发生机制。从静态轮廓看,也许仍以某种特定文化为表象;从动态轮廓看,是组织成员做好“两手准备”的心智模式,是一种动态能力。

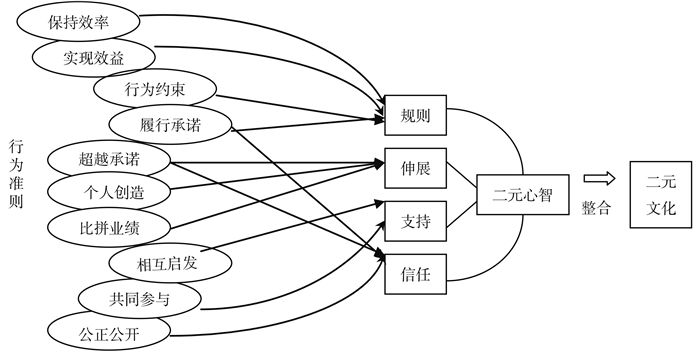

Gibson和Birkinshaw把情境二元性比喻为员工的一种行为能力(behavior capability)的反映。笔者认为比起客观技能,DSST所折射的更像是员工意愿:愿意干,肯超越,互助,互信。正如前文定义的二元心智,表现为在特定结构下的一种处理双重任务矛盾的“似非而是”的个体思维方式,是专注与柔性并存的心智模式。要探索这种心智,本文主张通过构建一系列实际和潜在的行为准则作为其特征及成因,由所有个体进行权变筛选,汇聚生成二元文化——它作为一种动态心智模式而非客观即成属性,推动情境二元性的实现。

进一步分析,“保持效率,实现效益,行为约束,履行承诺,超越承诺,个人创造,比拼业绩,共同参与,相互启发,公正公开”这些行为准则需通过人的心智来决定是否采取行动以及选取哪几项行动。因受组织生命周期和组织结构为主的权变因子影响,它们的出现概率是相异的,但员工必须同时具备每一项心智,才能有效把握动态均衡性。二元行为准则是理性筛选行动的思考过程,即员工具备根据组织生命周期(时)和部门岗位结构(空)来筛选所重视的行为以及科学分配资源的动态能力。

从生命周期视角看,初创企业往往注重创造、参与启发和合作等关键词来刺激快速成长,新成熟企业往往更需要同时强调竞争绩效与承诺合作来不断完善生产力,老企业则需要在保持竞争意识的同时添加创造意识来适应时代变迁。从组织结构视角看,小企业一般整体培育一种单一类行为准则为主导的文化,但其员工同时具备其他准则信念;大企业信息交流复杂,划分出来的生产、研发、营销、后勤或品牌事业部等岗位结构因子同样可能以效率、创新、效益或共同成长等为主导准则,但也具备其他准则信念,随机应变。图 2概括了每项行为准则对应的心智类型,个体通过培育这些素养来达到二元心智。因为个体在构建文化体系中扮演主导角色,组织也具备由个体心智延伸出集体心智和诠释图式的机能(孙婧和沈志渔,2014),形成个人二元心智后可以整合培育二元文化,不过文化是一种因果模糊的无形组织资源,需要长期孕育和发展(Wang和Rafiq,2014)。

|

| 图 2 资料来源:根据本文的参考文献整理。 |

命题3:二元企业文化是由组织个体成员的二元心智整合孕育而成的,是循序渐进的心智汇聚过程。

命题4:二元企业文化是动态心智模式,不再是静态即成属性,需要成员拥有对一系列行为准则动态筛选的认知能力。

(三)领导培育二元文化

企业文化培育是一个庞大的体系,是个体知识吸收转化为组织知识吸收的复杂过程,除相应结构体制设计外,领导特质对培育结果影响显著。Carmeli和Halevi(2009)提出高管团队整合培育“行为复杂性”来影响组织二元性的形成,但受到情境二元性的调节影响,这个研究正式关联起了领导和情境两大前因。由于二元文化强调动态思维,容易造成组织成员陷入思维困局,对有些看似矛盾的行为准则难以把控,其间权重也容易失调,各个个体无法在实践中达成隐性思维的完美交流,需要领导的有效整合与指引。基于双重创新的情境二元性构建需要领导自身同时激励探索和利用,把自己培养成“二元领导”(Lin和McDonough Ⅲ,2011),而这种领导素养要求管理者本身心智模式的根本转变(Wang和Rafiq,2014)。如前文所述,二元文化体现为单位成员共享以上10种行为准则和心智模式,由导师和冒险家领导,因势而动地实现情境二元性。那么,导师和冒险家具有何种特质呢?

Lin和McDonough Ⅲ(2011)对领导如何通过文化来培育创新二元性有最详细的解析,其中也不乏暗示了领导的导师和冒险家素质。他们把这种领导风格命名为“有限授权领导”(bounded delegation leadership),其经由团队文化间接影响创新,给团队树立方向,鼓励创新,抓大放小,陪伴指导团队达成目标。他们认为领导同时具备企业家精神(创新、激情、实干等)和乐于分享的心态可以塑造相应企业文化。这些观点与Cameron和Quinn的导师和冒险家特质分别吻合,一个导师或冒险家应该是跨职能团队联络度较高,有变革思维的管理者,而联络度越高,变革能力越强,组织二元性趋向就越高(Mom等,2009;Nemanich和Vera,2009)。可见二元领导应当是创新性和支持性并强的管理者(动态平衡其风格),而不能过于讲究利益和效率。因此,无论是公司、业务单位还是团队领导都需从自身历练开始来传播二元心智,通过一系列策略机制来培育全组织的二元文化。笔者提出如下建议:

第一,明确二元愿景和目标。愿景是组织的存在意义,也是需要全员广泛认可的价值观导向,它会成为组织共享信仰,可以激发员工的积极探索与创新行为。二元愿景可以引导企业同时把控稳定发展和适应时代需求,就如联想集团使命中的一条:“像对待技术创新一样致力于成本创新”。而愿景分解为清晰的目标体系可以提升员工的实现动机(Smith和Tushman,2005)。针对规则与伸展并重的二元文化,管理者应设计有关现有业务和创新需要并举的目标体系,避免过于计量或经济导向的目标设置。一个“业绩—创新—效率—团队”组合式均衡目标体系可以引导员工的二元思维。建议使用核心价值观理念、重大事件等为向导,SMART目标管理为指针,尤其应强调员工主人翁精神。

第二,构造二元知识控管体系。过度地探索异质知识和过度地利用现有知识会导致陷入“创新陷阱”和“能力陷阱”。近年来的研究均趋于纵向看待探索和利用的实践价值,强调创新过程中探索的价值着重在于搜寻、发现和分析新知识,利用的价值着重在归纳、开发和重复使用新知识,它们的良性循环可以保持企业创新二元性。因而企业应构造一个“提炼—定格—精炼—再提炼”的学习型加记忆型知识控管体系。首先提炼是为了吸收符合市场需求和自身资源条件的异质新知识,种下二元文化根基;然后将这些知识定格,即在组织内一起共享来构成新文化属性;接着精炼(反复运用)知识组合,提升效率;最后通过再提炼,基于一定核心知识体系影响下再探索新知识,开始又一个循环。换言之,二元文化下的企业在一定自我约束和绩效机制框架下进行创新和团队互助提升,并非盲目开发新知识。

第三,设计相匹配的二元人事激励制度。人事激励制度如果与二元文化相悖,即奖励错误的人和事儿,二元控管体系就无法真正建立起来。管理者需要:①针对规则,“业绩—创新—效率—团队”的目标体系分别设置相应权重的赏罚指标并同步考核。②针对伸展,提供充分的培训和学习机会,突出精英培养计划,造就良性竞争的团队评比机制;鼓励持续改进,淘汰按部就班者。③针对支持,制定360°人事考核方案,给予公平开放的阶层关系;从自身榜样到培养榜样;尝试风险俱乐部、头脑风暴、素质拓展等常用手段刺激员工参与和创新;常用互靠式激励措施,可以刺激不同部门员工互利互助。④针对信任,通过信息公平分享和互靠奖励提高中、基层管理者的二元意愿;放权和奖励试错创新,重视人文关怀;从选聘、配置人才起就重视价值观念匹配性。

第四,员工心智模式为根本。心智培育是文化成形之本。Cameron和Quinn(2006)提到当价值观念没有发生改变,即使体制结构改变,仍会复原。譬如,二元情境机制构建后不同部门员工的本位主义思想仍会存在,致使资源和信息流通不畅,不时有向高层争宠之举(Clercq等,2013),长此以往二元文化无法真正成形。二元文化的实现必须经由管理层颠覆众人的思想意识(Wang和Rafiq,2014),领导不时渲染集体主义观念,人际沟通渠道畅通,加之对二元行为准则的培训,可以加速造就成员共享心智(吕晓俊,2008)。从个体来说,二元心智模式有三个进阶:①对10种行为准则的理解与认可。②能依据组织权变因子变化而自觉调节其行为权重。③产生心智共享与支持。从领导来说,首先需搭建起员工二元心智与个人和企业愿景实现的心理契约,然后加以诱导和培训,确保员工发生心智模式颠覆(如支持“求同存异”,把挑战当作机会而非威胁,积极面对矛盾并分析二者协同的可能)。需警醒的是,领导的心智模式代表着特定的假设和核心价值观,折射出他如何对待员工、企业和其他利益群体,自然会强烈地影响企业文化(骆志豪和胡金星,2010)。所以领导必须将原有知识和信念不断补充和改善,因势利导地扮演导师和冒险家角色,同时提醒不同职能员工清晰地认识自身所处顾客价值环节,理性筛选行为准则和调节权重,维持自身二元活力。

五、结语与未来研究展望本文在前人理论基础上进行了整合性分析,较清晰地将情境二元性与文化属性关联起来,然后基于Cameron和Quinn对立文化价值模型理论,定义并拓展了二元企业文化的内涵。研究表明二,元文化是情境二元性产生的前因,并用10种混合行为准则描绘了二元文化的轮廓。另外,这种文化是动态心智模式的汇聚,不再是静态即成属性,需要组织成员拥有对一系列行为准则动态筛选的认知能力。研究提供了一个与以往不同的动态文化视角,对管理实践而言,二元企业文化作为一种组织全员二元意识的象征,不再是以固定行为准则为特征的静态文化属性,管理者应该积极培养员工二元心智的调节能力,汇聚成一种二元文化来化解开发与探索的矛盾。

对管理理论而言,回顾组织二元性的视角演进,从组织进化和学习理论,到战略联盟和组织网络理论,愈发聚焦组织外部因素(凌鸿等,2010)。然而,本文尝试提出组织内部另一个值得探索的主题,即由人性心智层面整合而来的二元企业文化。未来二元性研究应该“内外兼修”,分别从组织间和组织内个体层面入手进行案例与实证探索。二元文化作为研究情境二元性的一个新视角,可以带给我们多重启发:

第一,对企业文化研究者的启发。以往企业文化建设研究,多为针对单一文化的静态式属性构建,而非动态式人性思维培育,那么二元文化的概念主张是否意味着二元心智模式培育应替代特定即成属性培育?二元文化理念是否应该在广泛的企业中加以应用?

第二,对情境二元性研究者的启发。二元文化作为情境二元性前因的概念框架及培养模式仍有较大的勘探空间,尤其需要对个体二元心智如何整合实现二元文化的纵向案例或实证数据研究;二元行为准则在个体间的成形、权重和普及策略研究;领导风格及行为如何调节于导师和冒险家之间,又如何适时转换研究;等等。

第三,加入权变视角,对“准则—心智—文化—情境—绩效”链开展相关管理命题的横纵向实证研究。如选择“共同参与”或“超越承诺”等这一项,验证其如何通过对员工产生影响来增强组织创新或学习能力的研究。

第四,对于“领导—情境”这两个组织二元性前因的新认识研究。以往研究多数认为领导和情境并列为组织二元性的前因,探讨是以领导之力整合协调来实现组织二元性,还是源于每位员工处理效率与柔性的二元思维能力。部分研究强调结构、领导和情境的并存机制影响二元性,但未有研究明确它们之间的因果生成关系,本文暗示了领导对情境二元性实现有显著正向作用,但二元情境是否必须经由二元领导来发生,尚需更多研究来补充。

第五,关于“文化—情境”其他探析方向的可能性。譬如,尝试在二者内生关系中加入共享情绪(shared emotions)这个概念(Damasio等,1996),探析员工情绪与其认知行为在特定文化事件与情境二元性之间的中介影响;抑或是文化、情境与绩效间权变关系的研究;等等。

本研究也有一定局限性。首先,本文定义的二元企业文化是基于诸多前人研究文献的学术成果,旨在清晰地构造这种二元文化的内涵,搭建行为、文化与情境之间的桥梁,其与企业绩效关系以及实践通用性尚存较大勘探空间。其次,本文建立的二元文化培育框架旨在挖掘情境二元性的人性前因,以及揭示企业文化的动态心智模式,试图改变管理者对企业文化培育的静态理念,然而对领导者的实践指导意义或许仍受其他权变因子的影响,譬如公司体制、战略和国家文化等。

总而言之,本文尝试整合以往相关研究成果,为企业文化、组织二元性和企业竞争力研究的理论及实践者构建一个较清晰的理论指导框架。随着学界对组织混合型文化和人性因子产生了越来越多的关注,我们可以想象,它将成为组织二元性内部研究的一条新路径。

| [1] | (美)卡梅隆(Cameron K S),(美)奎因(Quinn R E),谢晓龙译. 组织文化诊断与变革[M]. 北京:中国人民大学出版社,2006. |

| [2] | 凌鸿, 赵付春, 邓少军. 双元性理论和概念的批判性回顾与未来研究展望[J].外国经济与管理,2010(1):25–33. |

| [3] | 骆志豪, 胡金星. 高层管理者的心智模式研究[J].学海,2010(6):56–59. |

| [4] | 吕晓俊. 共享心智模型与组织文化的关系研究[J].科技管理研究,2008(5):177–179. |

| [5] | 孙婧, 沈志渔. 企业知识吸收与技术创新二元性:基于认知视角的多层次研究[J].学术研究,2014(5):58–64. |

| [6] | 王凤彬, 陈建勋. 新产品开发团队的异质性知识构成与学习机制[J].经济理论与经济管理,2008(2):51–57. |

| [7] | Benner M J, Tushman M L. Exploitation,exploration,and process management:The productivity dilemma revisited[J].Academy of Management Review,2003,28(2): 238–256. |

| [8] | Cantarello S, Martini A, Nosella A. A multi-level model for organizational ambidexterity in the search phase of the innovation process[J].Creativity and Innovation Management,2012,21(1): 28–48. |

| [9] | Carmeli A, Halevi M Y. How top management team behavioral integration and behavioral complexity enable organizational ambidexterity:The moderating role of contextual ambidexterity[J].The Leadership Quarterly,2009,20(2): 207–218. |

| [10] | Clercq D D, Thongpapanl N, Dimov D. Shedding new light on the relationship between contextual ambidexterity and firm performance:An investigation of internal contingencies[J].Technovation,2013,33(4-5): 119–132. |

| [11] | Damasio A, Everitt B J, Bishop D. The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex[J].Philosophical Transactions of the Royal Society B:Biological Sciences,1996,351(1346): 1413–1420. |

| [12] | Denison D. Corporate culture and organizational effectiveness[M]. New York: Wiley, 1990 . |

| [13] | Duncan R B. The ambidextrous organization:Designing dual structures for innovation[A]. Killman R H,Pondy L R,Sleven D. The management of organization[M]. New York:North Holland,1976:167-188. |

| [14] | Ghoshal S, Bartlett C A. Linking organizational context and managerial action:The dimensions of quality of management[J].Strategic Management Journal,1994,15(S2): 91–112. |

| [15] | Gibson C B, Birkinshaw J. The antecedents,consequences,and mediating role of organizational ambidexterity[J].Academy of Management Journal,2004,47(2): 209–226. |

| [16] | Hill S A, Birkinshaw J. Ambidexterity and survival in corporate venture units[J].Journal of Management,2014,40(7): 1899–1931, doi: 10.1177/0149206312445925 |

| [17] | Hofstede G, Hofstede G J, Minkov M. Cultures and organizations:Software of the mind:Intercultural cooperation and its importance for survival[M]. USA: McGraw-Hill, 2010 . |

| [18] | Jansen J J P, Van Den Bosch F A J, Volberda H W. Exploratory innovation,exploitative innovation,and performance:Effects of organizational antecedents and environmental moderators[J].Management Science,2006,52(11): 1661–1674. |

| [19] | Jansen J J P, George G, Van den Bosch F A J, et al. Senior team attributes and organizational ambidexterity:The moderating role of transformational leadership[J].Journal of Management Studies,2008,45(5): 982–1007. |

| [20] | Kang S C, Morris S S, Snell S A. Relational archetypes,organizational learning,and value creation:Extending the human resource architecture[J].Academy of Management Review,2007,32(1): 236–256. |

| [21] | Lin H E, McDonough Ⅲ E F. Investigating the role of leadership and organizational culture in fostering innovation ambidexterity[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2011,58(3): 497–509. |

| [22] | Lubatkin M H, Simsek Z, Ling Y, et al. Ambidexterity and performance in small-to medium-sized firms:The pivotal role of top management team behavioral integration[J].Journal of Management,2006,32(5): 646–672. |

| [23] | Mom T J M, Van den Bosch F A J, Volberda H W. Understanding variation in managers' ambidexterity:Investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordination mechanisms[J].Organization Science,2009,20(4): 812–828. |

| [24] | Moreno-Luzon M D,Gil-Marques M,Arteaga F. Driving organisational ambidexterity through process management. The key role of cultural change[J]. Total Quality Management & Business Excellence,2014,25(9-10):1026-1038. |

| [25] | Nemanich L A, Vera D. Transformational leadership and ambidexterity in the context of an acquisition[J].The Leadership Quarterly,2009,20(1): 19–33. |

| [26] | Prieto-Pastor I, Martin-Perez V. Does HRM generate ambidextrous employees for ambidextrous learning?The moderating role of management support[J].The International Journal of Human Resource Management,2015,26(5): 589–615. |

| [27] | Rodriguez R P, Hechanova M R M. A study of culture dimensions,organizational ambidexterity,and perceived innovation in teams[J].Journal of Technology Management & Innovation,2014,9(3): 21–33. |

| [28] | Simsek Z, Heavey C, Veiga J F, et al. A typology for aligning organizational ambidexterity's conceptualization,antecedents,and outcomes[J].Journal of Management Studies,2009,46(5): 864–894. |

| [29] | Smith W K, Tushman M L. Managing strategic contradictions:A top management model for managing innovation streams[J].Organization Science,2005,16(5): 522–536. |

| [30] | Tushman M L, O'Reilly Ⅲ C A. Ambidextrous organizations:Managing evolutionary and revolutionary change[J].California Management Review,1996,38(4): 8–30. |

| [31] | Wang C L, Rafiq M. Ambidextrous organizational culture,contextual ambidexterity and new product innovation:A comparative study of UK and Chinese high-tech firms[J].British Journal of Management,2014,25(1): 58–76. |

| [32] | Yang Z, Zhou X M, Zhang P C. Discipline versus Passion:Collectivism,centralization,and ambidextrous innovation[J].Asia Pacific Journal of Management,2015,32(3): 745–769. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38