文章信息

- 黄少卿, 从佳佳, 巢宏

- Huang Shaoqing, Cong Jiajia, Chao Hong

- 研发联盟组织治理研究述评及未来展望

- Organization and Governance of Research and Development Alliances: A Literature Review and Future Prospects

- 外国经济与管理, 2016, 38(6): 63-81

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(6): 63-81.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-01-10

2.香港大学 商学院,香港 999077

2.School of Business,The University of Hong Kong,Hong Kong 999077,China

企业之间的研发合作日益普遍,尤其是在高科技行业内企业间的合作研发更为频繁(Zirulia,2012)。企业开展研发合作的一种形式就是组建研发联盟,较为典型的研发联盟如20世纪70年代日本超大规模集成电路联盟(VLSI)、1987年在美国成立的半导体制造技术联盟(SEMATECH)以及欧洲的半导体研发中心(IMEC)等。从各种主流科技、贸易以及重要媒体上的公告可以了解到,每年新增的企业研发联盟数目呈现稳步上升的趋势。各种研发联盟的兴起在为企业管理者和政策制定者带来新的挑战的同时,也为学术研究带来了新的课题。从20世纪80年代以来,学术界就开始从不同的视角对研发联盟进行研究。

研发联盟是企业在不断变化的产业组织环境下进行研发合作的一种制度安排和组织形式。由于研发活动固有的不确定性和知识溢出等特点,合作行为中常见的集体行动的困境等难题在其中有着广泛的存在。当前,中国的政府部门已经意识到研发联盟在技术创新,尤其是共性技术创新方面具有不可替代的作用,因此正试图引导国内实业界形成具有研发实力的研发联盟①。如何克服研发联盟运作与治理中存在的难题,也是政策制定者所要面对的巨大挑战。这样的背景下,本文对国内外有关研发联盟的研究文献进行总结评述,希望能够从学理上为解决上述难题提出理论依据。

① 2010年,中央六部委发布了推动产业技术创新战略联盟的指导意见,并且公布了56家联盟试点名单。2012年增加了第二批39家联盟试点单位;2013年增加了第三批55家联盟试点单位。

我们认为,从组织经济学的视角来看,研发联盟属于典型的“非标准签约”的混合组织,形成研发联盟的合约属于不完备合约。在各种展开技术研发的组织模式中,技术合资、R&D合资、联盟和联合体四种组织形式最为符合研发联盟的内涵要求。研发联盟作为技术研发组织,各方参与者的目标是实现组织租金的最大化。大部分已有研究表明,研发联盟将更多地用于从事基础技术和共性技术的研发;具有寡占式市场结构、行业规模较大和行业技术机会较多的行业更容易组建研发联盟;能够实现内向型技术溢出和技术吸收能力更强的企业,往往更愿意参与研发联盟;当政府能有效地降低研发成本和抑制交易成本时,研发联盟更可能被组建。研发联盟一旦组建起来之后,为了提高研发效率并降低运行中的交易成本,往往需要借助各种非正式治理机制、正式的合约机制和政府或商会等第三方机制,这些机制或者能提升研发的合作强度、或者能控制研发人员与母公司的信息交流、或者能基于声誉机制来抑制参与者的道德风险、或者基于强制性惩罚机制来阻吓参与者的败德行为。组织租金的分配是与研发联盟治理有关的另一个重要问题,从最大化社会福利出发,我们建议,政府应该通过强制要求研发联盟将成果向全社会进行有偿许可等方式鼓励共性技术的扩散。

本文后面的内容安排如下:第二部分简要介绍交易成本经济学分析框架,对各种形式的研发联盟进行定义和对比;第三部分分析总结影响研发联盟组建的各种因素;第四部分从理论和经验两个方面,详细讨论研发联盟的各类治理机制;最后是总结性评述。

二、组织经济学视角下的研发联盟对于研发联盟的组建、运行、治理、绩效及其对社会福利的影响等问题,经济学、管理学和法学都有不少文献从各自的视角进行探究。不同视角的研究立论不同,研究主题以及研究方法也大相异趣。考虑到研发联盟作为一种典型的混合组织,其形成、运作以及绩效都与联盟的组织形式(企业间的签约方式)以及治理模式密切相关,本文将侧重以组织经济学,尤其是交易成本理论的框架对研发联盟的文献进行梳理。

Williamson(2010)认为,对组织的分析需要借助“合约”透镜,即任何组织都是一种特定的签约方式。在他看来,存在三种类型的签约方式:市场、层级制和混合型组织(hybrid organization),混合型组织本质上是“一种非标准签约”。表 1反映了交易成本经济学中不同类型的签约方式对各种治理机制的倚赖强度。从中可以看出,市场对激励机制的倚赖性强,而层级制对行政控制机制的倚赖性强,混合型组织对两种机制的倚赖性都是半强;市场对外部正式的合同法制度倚赖性强而层级制则弱,混合型组织对合同法的倚赖性半强;在绩效方面,市场的自主适应能力强,而层级制的协同适应能力强,混合型组织则在两种适应能力上都居中。

| 维度 | 签约方式 | ||

| 市场 | 混合型组织 | 层级制 | |

| 工具 | |||

| 激励强度 | ++ | + | 0 |

| 行政控制 | 0 | + | ++ |

| 绩效 | |||

| 自主适应 | ++ | + | 0 |

| 协同适应 | 0 | + | ++ |

| 合同法 | ++ | + | 0 |

| 注:++表示强,+表示半强,0表示弱。 资料来源:Williamson(1999)。 |

|||

从组织经济学的视角看,研发联盟属于典型的混合组织①(Ménard,2004)。研发联盟合约属于Hart(1988)所界定的不完备合约,其不完备性一方面来自研发所固有的不确定性和复杂性以及企业的有限理性;另一方面,来自研发联盟内存在众多难以事先在签约中写清楚的事务②,同时参与各方也往往忽视很多合作细节甚至合作模式的确定(Sampson,2004)。如果成功运作,研发联盟会减少企业间的重复研发,降低企业的研发成本,将研发溢出内部化,提高研发产出(Grossman和Shapiro,1986;Sakakibara,2002;Besanko和Wu,2013),但联盟的不完备合约所带来的风险和不确定性会弱化上述好处,并降低企业对联盟的有效投入,或者迫使企业采取隐性的自我保护措施(如不派出关键技术人员参与联盟研发)。

① Menard(2004)认为混合组织是法律上独立的组织(如公司或公共机构)在资产、技术或产品等领域进行合作或交易,但并没有统一的产权,并且合作的组织之间基本不依赖价格机制。

② 换言之,要“写清楚”所有事务的成本可能无限高,因此,合理的安排是针对特定情形在合约中设定事后再谈判的具体条款。

既然研发联盟签约不完备是必然的,想要获得预期的绩效,就需要建立相应的治理机制。良好的治理机制要和组织特有的属性相契合。按照Williamson(1975)的“有效匹配假说”,不同的组织形式对应着不同的最优治理模式,因此,把不同的组织签约方式(组织模式)和治理机制有效匹配起来,最大可能地降低交易成本是组织治理的终极目标。

研发联盟是技术合作的一种形式。现实的技术合作中已出现了众多不同类型的组织形式,本文采用Chiesa和Manzini(1998)对技术合作方式的分类,将企业间的技术合作分为13种组织形式。这些组织形式的具体名称和含义见表 2。

| 组织形式 | 释 义 | 签约方式 |

| 收购(acquisition) | 一个企业收购另一个企业以获得技术 | 层级制 |

| 教育性并购(educational acquisition) | 一个企业招收技术人员、专家或收购一个小企业以获得在某技术和知识领域的人才 | 层级制 |

| 合并 (merger) | 一个企业与另一个已经拥有相关技术的企业合并,并成为一个企业 | 层级制 |

| 少数股东权益 (minority equity) | 一个企业购买拥有某项(些)技术的企业或组织的部分股权以获得相关技术,但并不掌握管理权 | 层级制 |

| 特许权(licensing) | 一个企业购买相关技术的特许权 | 层级制 |

| 技术合资(joint venture) | 几个企业共同出资建立一个新的研发企业,并且新企业拥有明确的技术研发目标 | 混合组织 |

| R&D合资(joint R&D) | 几个企业共同参与一项研发以获取特定技术,但企业间不涉及资产层面的合作 | 混合组织 |

| R&D契约 (R&D contract) | 一个企业与专门的研发机构(或者高校和小技术企业)订立研发契约,并出资以获得特定的技术 | 混合组织 |

| 研发基金 (research funding) | 一个企业与专门的研发机构、高校或小技术企业订立契约,出资资助探索性的研发机会和想法 | 混合组织 |

| 联盟(alliance) | 几个企业共享资源以达到共同的技术创新目标,但企业间并不涉及资产层面的合作 | 混合组织 |

| 联合体(consortium) | 几个企业和公共研究机构一起研发以达到共同的创新目标,但并不涉及资产层面的合作 | 混合组织 |

| 网络结构 (networking) | 企业建立一个网络信息结构,随时跟踪相关技术的发展并捕捉需要的技术机会和发展趋势 | 混合组织 |

| 外包(outsourcing) | 一个企业将技术研发活动外部化,并获取相应的技术 | 市场 |

| 注:表格中部分专业术语的翻译参考了李纪珍(2004)。 资料来源:Chiesa和Manzini(1998),作者有补充。 |

||

进一步,Chiesa和Manzini(1998)在更为细微的组织特征,如组织集成度(integ-ration)、合作的灵活度(flexibility)以及对合作企业的控制(control)等维度上,对不同的技术合作形式进行了比较。表 3为按照不同纬度对技术合作组织进行分析排序的示意图。

| 组织模式 | ||||||||

| 收购 | 合并 | 技术合资 | R&D合资 | 联盟 | 网络机构 | R&D契约 | 外包 | |

| 组织集成度 |  |

|||||||

| 对企业自身的影响 |  |

|||||||

| 对合作企业的控制 |  |

|||||||

| 合作灵活度 |  |

|||||||

| 注:箭头方向表示由低到高。 资料来源:Chiesa和Manzini(1998)。 |

||||||||

尽管在Chiesa和Manzini(1998)以及其他文献中并没有对研发联盟进行明确的定义,但表 2中的收购、兼并和外包等技术合作形式显然难以被视为研发联盟。本文认为,一个典型的研发联盟应该具有以下特征:第一,研发联盟是混合组织的一种,其组织特性,如组织集成程度和合作灵活度等都应处于居中的范围,不应是较为极端的技术合作形式(如收购和外包都属于较为极端的技术合作形式);第二,研发联盟中每个企业仍旧保有一定的决策自由(激励程度),并没有被联盟或者其他合作企业所控制;第三,研发联盟中的每个企业都参与研发活动,并且企业间的研发信息存在一定程度的共享,研发行为存在着协同。从这些特征来看,表 2中的技术合资、R&D合资、联盟和联合体这四种组织形式最为符合研发联盟的内涵要求。

三、组建研发联盟的影响因素:组织租金最大化视角(一)组织租金与企业研发形式

按照交易成本理论,一个具有较高绩效的经济行为人会在市场机制和层级组织之间体现出一定的适应和兼容性,经济活动和组织均以最小化交易成本为目的。对研发联盟来讲,将其目标仅仅设定为最小化交易成本往往并不准确。本文认为,追求组织租金的最大化才是企业在选择研发合作组织形式时的终极目标,因为组织租金的概念涵盖了更为广泛的企业目标。生产费用和交易费用都受到组织特性的影响,而组织租金等于组织收益减去交易费用与生产费用之和。在研发的语境下,组织租金可以表示为新技术的预期收益减去新技术的研发成本和交易(组织)成本:

| $ \pi {\rm{ = }}E[R(newtech)] - C(R\& D) - C(transaction) $ | (1) |

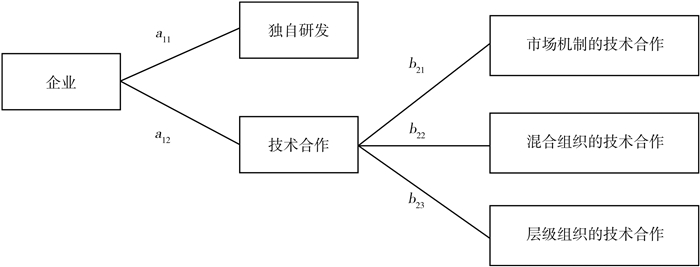

只要研发中的不确定性或复杂性达到一定的程度,有限理性问题就会出现,并且提出最优研发组织选择的问题。企业进行研发时,可以选择独自进行研发,也可以选择合作研发。设企业的策略可行集为A,策略{a11,a12,b21,b22,b23}⊆A。对一个进行研发活动的企业来说,需要面对下面的决策过程。

从组织租金的角度看,企业研发形式的选择取决于哪种形式会为其带来更高的组织租金。具体来讲,影响研发组织租金的因素可归为技术层面、行业层面和企业层面的因素(Sakakibara,2002)。三个层面的因素直接影响着新技术的预期收益和两类成本。企业可行集A中的策略均为这些影响因素的函数。企业需要在不同的技术特征、行业特征和企业特征下,选择最优的研发决策,以最大化组织租金。

(二)技术特征

之所以将技术层面的影响因素放到其他两类因素之前来讨论,是因为技术特征往往非常显著且直接影响企业的研发决策。技术按其基础性或专用性可以划分为三类:基础技术、共性技术和专有技术(应用技术)(Tassey,1997)。由于基础技术和共性技术的基础性(前竞争性)、外部性(准公共产品性)、系统性(关联性)、高风险性等固有属性,单个企业往往难以承担此类技术的研发。李纪珍(2004)认为,由于共性技术的既有特征,其供给方面容易出现市场失灵(作为准公共产品难以在市场上交易)和组织失灵(单个企业缺乏足够的资源,也缺乏动力组织共性技术研发)。基础技术和共性技术的研发周期长,而且往往需要进行二次应用开发才能获得研发回报,单个企业通常也不愿意或难以承受潜在的风险。所以在基础技术和共性技术的研发中,图 1中的策略a11往往不是企业的最优决策。而且,与应用技术不同,基础技术和共性技术的价值评估也非常困难。价值的不明确导致其难以通过并购(兼并)或市场机制获得,所以多个企业进行合作研发往往是最优的组织安排。Branstetter和Sakakibara(2002)的实证研究发现,研发联盟进行基础性的技术研究会比进行应用性的技术研究更加有效。Bouncken和Fredrich (2012)的实证研究发现合作研发显著地提升了IT行业的重大创新。

|

| 图 1 企业研发形式选择的决策过程 |

在基础技术和共性技术的研发中,技术特性决定了研发联盟是较优的组织安排(Grossman和Shapiro,1986)。联盟可以帮助企业分享资源,分担风险,共享成本等(Tyler和Steensma,1995;Rller等,2007),它更好地契合了基础技术和共性技术的技术特性,给每个参与研发的企业带来更高的组织租金。

从经验事实来看,Chiesa和Manzini(1998)认为,共性技术研发具有高风险性、技术初创性和投资专用性,因此,从分散风险、交换知识和缓解事后道德风险考虑,弱一体化的研发结盟、联盟和网络往往成为共性技术供给的常用组织模式。如前文所提到的研发联盟VLSI、SEMATECH和IMEC都是由政府引导,由众多企业合作而形成的共性技术的研发联盟。企业通过研发联盟进行研发合作,既保持了相对灵活性 —— 有利于实现自主适应,又可以对共享的资源进行有效调配 —— 有利于实现协同适应。

(三)行业特征

行业层面的影响因素包括行业内竞争、行业规模、行业技术机会等。在一个竞争激烈的行业内,竞争的压力迫使企业将创新常规化、程式化,以增加创新在适当并且有规律的一段时间内获得成功的可能性,降低企业在竞争中失败的危险(Baumol,2002)。在竞争激烈的行业内,企业内部独自进行常规研发往往是可以带来更多组织租金的研发模式①。在缺乏外部冲击的情况下,行业内的竞争将企业锁定在独自进行常规技术研发的状态,进行基础技术和共性技术研发的联盟和其他技术合作组织较少出现。Sakakibara(2002)采用日本研发联盟的数据发现,相比于处于竞争行业的企业,处于寡占行业的企业更加倾向于形成研发联盟,也即在竞争较为弱化的行业内,研发联盟更容易形成。而Hernán等(2003)利用欧洲1986至1996年研发联盟的数据发现企业组成研发联盟的可能性和其所在行业的行业集中度存在正向关系,从另一个角度佐证了行业竞争对企业研发合作的影响。Wu(2012)的实证研究也证实了行业竞争激烈不利于企业之间合作研发。

①很多研究文献都认为企业常规创新的平均收益为零。即使如此,企业内部的常规创新也是竞争激烈的行业内企业最优的研发模式,因为其他的研发模式或研发技术往往会使企业在竞争中失败,退出市场。

具有市场力量的企业在技术上往往存在一定差异。从组织学习的角度看,企业参与研发联盟可以学习到不易由市场或授权而获得的其他企业的知识,提升合作研发的预期收益②(Miotti和Sachwald,2003)。而且企业组成联盟进行研发合作往往是为了寻求与自身能力和资源相匹配的企业伙伴,在企业之间产生协同效应(Miotti和Sachwald,2003;Kuittinen等,2009;Mindruta等,2016)。Amaldoss和Staelin(2010)的实验也证明在异质企业组成的联盟中,企业的投资会比同质联盟中的企业多。所以,行业内的竞争程度影响了企业间的异质性,而异质性企业的研发联盟带给企业更多的学习机会和协同效应,也会给企业更高的组织租金预期。

②Baumol(2002)提出了一个很好的例子。在一个垄断竞争的市场中,生产同一产品的不同厂商的技术存在着不同的微小改进,并且这些改进具有互补性。例如在笔记本电脑市场中,厂家A改进了显示器的性能,厂商B改善了处理器的性能。但厂商A和厂商B都难以通过市场机制或者并购获得对方的技术。如果厂商A和厂商B如果进行联合,那么他们生产的产品会优于竞争对手的产品。

行业规模对企业研发合作的影响主要体现在寻找潜在合作伙伴的难易程度。行业规模较大会使企业寻找未来的合作伙伴更为容易,因此往往会促使企业形成研发联盟(Sakakibara,2002)。另外,行业规模的大小还直接影响着新技术的潜在市场,直接影响着研发联盟的预期收益和组织租金。

行业技术机会(technology opportunity)的多寡是一个行业的重要特征。比如高科技行业由于行业内产品生命周期短、技术趋同以及研发投入高等特点,行业内的企业更加倾向于合作研发(Gnyawali和Park,2009,2011)。在一个具有较多技术机会的行业内,由于要不断进行研发活动,企业会形成一个长期进行研发活动的预期。有着长远合作关系预期的企业更加倾向于采取合作的策略,长期博弈中的声誉效应也有利于合作研发契约的执行。Wu(2012)的实证研究发现在高科技行业中,经常研发的需要可以缓解研发合作中的机会主义行为。而且许多实证研究发现,曾在联盟中合作过的企业再次形成研发联盟的可能性也会增加(Hernán等,2003;Kim和Inkpen,2005;Schiavone和Simoni,2015)。而且,如果一种交易频繁地以相似的方式发生,那么企业就会建立起常规方式对其进行有效的管理。如果交易是非经常性的,每次交易时,有关各方就需要对交易进行协商,这样就提高了实施交易的成本(Williamson,1975)。所以,技术机会多的行业内企业间进行研发合作的交易成本较低,便于研发合作的持续。

(四) 企业特征

企业是研发活动最基本的载体。讨论企业特性对研发联盟形成的影响需要同时考虑研发活动固有的特性和企业自身的特征。研发不具有独享性(appropriability),总会存在研发信息的溢出是研发最为突出的特性之一①。企业研发存在着正的外部性,而且企业一般难以凭借市场机制或层级制对自己的研发溢出获得补偿,所以研发溢出(尤其是溢出水平较高时)会降低企业进行研发的预期收益,抑制企业研发动机。Ritala和Hurmelinna-Laukkanen(2013)利用芬兰的企业数据发现能对自己技术进行有效保护的企业更加愿意进行重大的创新。López(2008)、Abramovsky等(2009)等人的实证研究发现能否有效地保护自己的技术是企业决定是否与竞争企业合作研发的重要决定因素。

①关于溢出和不可独享性这两个概念在一些文献中被认为是有区别的。Zirulia(2012)对溢出的定义为企业从外泄的知识和信息中真正接受和学习到的量。在他的研究中,企业研发的不可独享性仅是影响溢出水平的原因之一。不可独享性越高,溢出水平就会越高。

在基础技术和共性技术的研发中,多个企业组成研发联盟有助于实现研发溢出内部化。在研发联盟内,企业的外向型溢出通过内向型溢出得到弥补②,并且企业的研发成本和研发风险也得到了分担,研发联盟内的企业可以获得更多的组织租金。Cassiman和Veugelers(2002)的实证研究发现,当一家企业的内向型溢出水平较高而外向型溢出水平较低时,该企业进行研发合作的可能性会增加。López(2008)采用西班牙制造业的数据发现,更多的内向型溢出和更加有效地获取研发收益会显著地提高研发合作的可能性。在一项研发溢出对企业盈利影响的实证研究中,Czarnitzki和Kraft(2012)发现来自竞争企业的内向型溢出会提升企业的利润,但是来自供应商和研究机构的内向型溢出就对企业的盈利没有明显作用。

②内向型溢出是指从其他企业获得的知识溢出,而外向型溢出则是向其他企业的知识溢出。

从研发联盟组织整体来看,为了保证企业间有效合作,促使联盟的研发更有效率,企业之间的研发信息必须达到一定程度的共享。从这个角度看,企业参与研发联盟比自己研发更好(Katz,1986)。Branstetter和Sakakibara(1998)从另一个角度对该推断提供了佐证,他们利用日本研发联盟的数据所做的实证分析发现,研发联盟内企业间潜在的知识溢出正向影响研发联盟的产出。

对溢出寻求补偿或内部化溢出的需求,会使企业从独自研发的组织模式向合作研发的组织模式进行转变。在实证研究中,溢出对研发联盟的影响得到了更为细致的讨论。Sakakibara(2002)发现在技术独享性较好的行业中,企业形成研发联盟的动机会减弱。在上下游企业间溢出和竞争企业间溢出的研究方面,Kaiser(2002)发现竞争企业间的溢出增加了企业合作研发的可能性,但是上下游企业间的溢出则没有这个影响。而Belderbos等(2004b)的实证分析则得到了完全相反的结论,他们发现上下游企业间的溢出能更有效地促进企业间的合作。Manasakis等(2014)的模型推断,相比于下游企业都有相同的上游供应商的情况,下游企业如果都拥有其独有的上游供应商,则会促进下游企业进行更多的研发投入,而且更有动力与上游企业进行研发合作。

溢出被认为会严重影响企业的研发动机,该论断背后隐藏着这样一个判断:不做研发的企业可以仅依靠其他企业的研发溢出达到较高的技术水平。这个判断存在两个问题。第一,与发明者的成本相比,模仿企业的模仿成本是不是更低甚至可以忽略不计?简单的肯定往往并不符合现实。譬如,Nelson(1996)发现在某些产业(如飞机制造),所生产的产品形成一个系统,即使不存在专利保护,模仿者的模仿成本比发明者的发明成本还要高出很多。Levin等(1987)通过大量的企业调查发现,很多技术模仿者的模仿成本比创新者的创新成本还高,而且专利的存在会增加模仿者的成本。

第二,研发企业溢出的知识一定能够被模仿企业较好地掌握吗?早期研究溢出的文献认为只要存在溢出,企业就可以完全利用溢出的知识。Cohen和Levinthal(1989,1990)率先提出“企业的吸收能力”(absorptive capacity)概念。他们把一个企业的吸收能力定义为“从环境中识别、吸收以及利用知识的能力”①。之所以要强调企业的吸收能力,是因为研发溢出往往是客观存在的,但最终决定企业使用研发溢出效率的是企业的学习和吸收能力。Luo等(2007)、Ritala和Hurmelinna-Laukkanen(2013)、Wu(2014)等人的实证研究均证实了高吸收能力的企业在研发合作中更为有利。Yang等(2015)的实证研究发现具有更高学习能力的企业,相比与其合作的企业,在股票市场有更好的表现。依照Cohen和 Levinthal的论断,企业对研发信息的吸收能力是可以通过企业的研发活动积累起来的。吸收能力的提出基本否认了企业不进行研发,仅依赖研发溢出和模仿就能实现技术追赶和超越的可能。

①尽管吸收能力的定义简单而直观,但在经验分析中直接去度量一个企业的吸收能力是件困难的事。基于Cohen和Levinthal(1989,1990)所强调的企业可通过自身的R&D提高吸收能力的想法,在企业层面的实证研究中,吸收能力常用的代理变量是企业的研发支出、研发的设备资产以及研发强度等(Cassiman和Veugelers,2002;Belderbos等,2004a)。其他的一些代理变量主要是在企业的组织结构和管理方面,如激励制度、人力资本以及知识管理等因素(Lenox和King,2004)。

另外,企业的吸收能力也为研发联盟提供了一个成员的自选择过程:不具有研发实力的企业往往吸收能力较低,从联盟可获得的预期收益也较低,这样的企业更不愿意通过必要的专有性投资或质押来参与研发联盟。反之,主动参与研发联盟的企业大多是具有较好研发能力或吸收能力的企业。Veugelers(1997)发现只有对拥有专门研发部门的企业来说,企业间的研发合作才会促进企业内部的研发投入。而Fritsch和Lukas(2001)、Okamuro等(2011)等人的实证研究发现,有较多研发投入的企业更加可能与其他企业合作研发;而且,参与过研发联盟的企业也更加倾向于再次参与研发合作(Sakakibara,2002;Hernán等,2003;Schiavone和Simoni,2015)。

从另一个角度看,具有一定研发能力的企业往往也是规模较大的企业。Schumpeter(1942)认为,研发较多的企业往往是拥有一定市场力量的企业,因为市场力量(尤其是完全垄断)带来的垄断利润使得企业能够承担起研发的费用,并且更好地控制研发的溢出,获得创新利益。在研发合作中,具有市场力量的企业之间也更加容易形成研发联盟。众多的实证研究(Berg等,1982;Cassiman和Veugelers,2002;Belderbos等,2004b;López,2008)发现,规模大的企业更加倾向于参加研发合作。

在D’Aspremont和Jacquemin(1988)、Kamien等(1992)等企业研发合作的经典文献中,研发联盟内的企业往往被假定为对称的。后续的理论研究逐步引入了企业间的不对称性,如企业研发成本的不对称(Rller等,2007),或联盟中企业之间溢出的不对称(de Bondt,1997;Amir和Wooders,2000;Atallah,2005;Vandekerckhove和de Bondt,2008)。不对称性的引入使得不同企业在任一研发组织模式下的成本收益不同,从而对不同研发组织的偏好也存在差异,那么企业从一种研发组织模式(如企业独自研发)到另一种组织模式(如研发联盟)变迁的节点也不同。例如,Rller等(2007)建立了一个企业边际成本不对称的模型,发现具有较高边际成本的企业总是有较强的激励来参与研发合作;而边际成本较低的企业只有当产品差异足够大而且事前成本的不对称不是很大时,才有激励来参与研发合作。Atallah(2007)建立了一个企业间溢出不对称的模型,在先研发合作再产品竞争的两阶段博弈下,他发现如果一个企业的研发溢出较低而竞争企业的研发溢出较高,那么该企业的研发投入就会降低;另外,当一个企业的溢出水平很高而竞争企业的溢出水平居中时,企业会更加偏向于独自研发,而非合作研发。

(五)政府在研发联盟组建中的作用

正如Bloch(1995)所言,关于研发联盟形成的众多研究都隐形假定了企业之间会采取合作行为,而没有真正考虑企业之间的合作协商过程①。尽管在很多情况下合作研发是效率占优的,但往往也是风险占优的。联盟初创时期企业间的不信任可能会阻碍联盟的形成。另外,联盟初创时期企业对参与联盟可获取的租金难以产生明确的预期,而联盟组建时的大量谈判、订立契约的交易成本都可能磨灭企业组成研发联盟的动机。在联盟形成的研究中,也许难以通过一个明确而统一的框架描绘研发联盟的孵化过程,可以肯定的是,一个明确而有力的第三方可以通过改变企业的联盟租金预期有效地促使研发联盟的形成。

①企业研发合作的经典模型(包括后期的扩展模型)的竞争前阶段(第一阶段),往往假定企业会通过合作来研发新技术,企业在此阶段各自做出研发投入的选择。这些模型都没有将企业选择研发模式的决策过程纳入模型。从Bloch(1995)的文献开始出现了企业内生性研发决策的研究。

政府在研发联盟形成阶段的主要作用是帮助联盟克服构建时的障碍,在基础技术和共性技术的研发联盟中更是如此。Tassey(1996)认为,政府的支持政策要充分弥补相应的市场失灵和组织失灵对企业研发活动的影响。在组成研发联盟时,企业最常面对的问题是难以确定参与研发联盟的组织租金。从前述公式(1)可以看出,组织租金的大小取决于研发成果的预期收益、研发成本和交易成本三个因素。预期收益主要由技术市场的供求所决定,政府能够发挥作用的空间有限。然而,在降低研发成本和交易成本方面,政府的作用是明显的。

政府降低研发联盟研发成本的政策手段,一是采用研发税收减免(抵扣);二是直接资助。例如美国国会从1981至1995年之间为企业的研发活动提供了税收抵扣;而欧盟框架计划则只资助合资企业和联合研究(Tassey,1997)。不同国家偏好不同的支持政策:加拿大、荷兰和日本主要依赖税收减免;瑞典、芬兰和德国等国家更加偏好直接资助;而法国、丹麦、西班牙和美国同时使用这两种支持手段。

政府在使用研发税收减免(抵扣)时,需要注意企业有动机来调整自己的研发支出以获取税收优惠(Hall和van Reenen,2000;Becker,2015)。尽管一些学者认为政府支持研发的投入可能会对企业自己的研发投入产生“挤出效应”(David等,2000),不少实证研究仍旧证实了政府对研发的支持会积极影响企业的研发决策。Aerts和Schmidt(2008)的实证研究明确拒绝了挤出效应的假说。Carboni(2011)利用意大利制造业数据的实证研究拒绝了挤出效应的假说,发现政府对研发的补贴促进了企业自己的研发投入。Yang等(2012)使用台湾的企业数据也发现研发的税收减免促进了企业的研发。

有越来越多的实证证据表明,政府对面临资金约束的中小企业的研发资助特别有效(Becker,2015)。Lach(2002)使用以色列的企业数据发现,政府对中小企业的研发资助非但没有产生挤出效应,反而提升了企业的研发投入。Hyytinen和Toivanen(2005)在分析了芬兰中小企业的数据之后认为不发达的资本市场会抑制需要外部融资的企业的研发活动。政府的研发资助会更为有效地帮助那些严重依赖外部融资的中小企业。Czarnitzki和Delanote (2015) 对中小企业的实证研究也发现政府对企业的扶持效果会根据企业类型的不同而存在较大的差异。另外,政府对中小企业的资助作为一种信号,可以帮助中小企业在资本市场上更加容易获得融资(Meuleman和de Maeseneire,2012)。

政府在使用税收减免(抵扣)和直接资助这两种政策时需要注意两者之间可能存在的替代效应。税收减免往往在短期内对企业的研发支出有促进效果,而在中长期作用微小;直接资助在中长期内更为有效,但在短期内可能收效甚微(Becker,2015)。这两种政策的效果与政策发布后企业对政策的最优反应以及与政策自身的目标极为相关。

政府在降低交易成本方面的作用尤其不可忽视。Tripsas等(1995)认为,为了减少事前的交易成本,政府可以建立各种制度机制,如建立与知识产权界定和技术许可相关的法律体系;为研发联盟界定必要的合作框架,包括技术成果在成员间的所有权分配、发布研发联盟的治理指引以规范联盟理事会和管理层的选任与运作机制等。

此外,实践中政府通常也会直接参与研发联盟的研发技术选择、研发联盟的组织设计等环节。在日本的超大规模集成电路研发联盟(VLSI)中,日本通产省正是依靠在计算机和电子仪器产业方面的众多研发经验,通过技术领域选择,灵活调整联合实验室组织形式等措施,降低了企业技术被窃取的可能性,成功地建立了联合实验室(潘铁和柳卸林,2008)。

政府对研发联盟的支持往往可以提高社会福利水平。Poyago-Theotoky(1995)的研究发现,存在一定程度的溢出效应时,研发联盟中的企业个数往往低于社会最优水平时的数目,而政府的公共政策可以鼓励行业内更多的企业参与研发联盟,达到社会最优水平。Yi和Shin(2000)也认为政府对基础技术研发联盟的支持可以促进企业参与研发联盟,提升社会福利。

四、研发联盟的治理机制:降低交易成本与维护组织租金在研发联盟成立之后,最为重要的问题就是保证联盟的有效运转,达到预期绩效。然而,在产业实践中,有超过80%的研发联盟没有能够达到它们的预期目标(Reuer和Zollo,2005)。Kale等 (2002)、Bouncken和Fredrich(2012)的实证研究都发现,联盟的治理能够促进企业的创新成功。因此,建立有效的研发联盟组织的治理机制非常必要。

正如Williamson(2005)所言,治理是为组织建立秩序,减轻组织内冲突并且实现互利的手段。混合组织的治理至少需要考虑三个层面的问题:由于相互依赖的投资和不确定性所导致的合约风险(contractual hazards)、组织内契约的执行以及组织租金的维护和分配(Ménard,2004)。从组织租金的角度来说,研发联盟的治理是为了抑制研发合作中的机会主义行为,降低交易成本,尽可能提高联盟的稳定性和联盟的组织租金,并在联盟内实现租金的有效分配。研发联盟的治理需要依赖联盟成员达成的正式制度(正式合约)、成员在联盟运行中形成的非正式机制(声誉和惩罚),以及外部的第三方机制(政府和行业协会)。这些治理机制基本包括在Williamson(2000)所认为的由宪法和法律等正式规则组成的制度环境和由经济主体的博弈产生的各种治理机制之中①。

①Williamson(2000)把各种制度分为四个层次:第一个层次是包括宗教、社会习俗和社会准则等的非正式制度,它们相对稳定,变化较慢;第二个层次是由宪法和法律等正式规则组成的制度环境;第三个层次就是经济主体的博弈产生的各种治理机制;第四个层次是包括生产、雇佣和市场平衡在内的各种日常活动。

(一)研发联盟组织形式和联盟成员的选择

联盟的治理贯穿在联盟形成和运作的每个环节。鉴于不同类型的联盟形式对企业的研发有着重要影响,研发联盟形成之初,其主导型成员就面临选择联盟组织模式的问题。对此,Chiesa和Manzini(1998)提供了一个简洁的选择框架。在这个框架里,选择合适的研发联盟组织形式需要考虑两方面问题:一是企业对所要参与的研发联盟的属性要求(如对组织的集成度、灵活性、是否涉及资产等问题的要求);二是辨析各种研发合作组织形式所固有的自然属性。将两者做匹配就可以挑选出适合企业的研发联盟组织,从而让企业研发合作的交易成本最小,提高企业合作的效率。尽管不少实证研究都发现选择合适的联盟治理框架对联盟的成功至关重要(Hoetker和Mellewigt,2009;Bouncken等,2016),但除此框架之外,目前的理论研究对如何选择合适的联盟组织形式仍旧关注较少。仅有的几篇文献是从经验实证的角度来验证影响联盟形式选择的具体因素,如Gulati(1995)、Gulati和Singh(1998)、Kuittinen等(2009)、Hoetker和Mellewigt(2009)、Bouncken等(2016)(Bouncken和Fredrich,2012)等。

很多文献强调,事前选择合适的伙伴有利于事后研发联盟的治理。影响联盟伙伴选择的因素有很多,包括行业特征、技术产品特征、联盟是水平企业间的联盟还是垂直企业间的联盟,以及待选者自身的特性,如声誉、研发资产等。一般来说,联盟成员间的利益越相异,联盟每创造一单位价值所要解决的分歧就越多(Bouncken等,2016)。所以,生产互补性产品的企业之间更加容易形成研发联盟,同质企业组成的研发联盟要比异质企业组成的联盟运作地更好(Amaldoss和Staelin,2010)。de Faria等(2010)利用葡萄牙的企业数据发现,与同一集团下的其他公司、供应商等交往密切的企业合作研发会更加有效。而Capaldo 等 (2014) 的实证研究却得到了相反的结论。他们发现与同一集团下的其他公司合作研发会降低研发绩效。Lhuillery和Pfister(2009)利用法国的调查数据发现和竞争者以及公共研究机构(尤其它们属于另一国家时)合作研发的项目更加容易失败。近期许多研究强调企业研发伙伴的组合(partner portfolio)和研发合作的网络(network),而非单一的研发伙伴,更加显著地影响一个企业参与合作研发的效率(Frankort等,2012;von Raesfeld等,2012;Knig等,2014)。联盟伙伴的选择还关系到联盟内的企业间是双边关系还是多边关系。双边关系使得企业更容易相互监督,也有更高的相互依赖性;多边关系使得企业间的相互监督变得困难,但更多的企业参与降低了平均研发成本。

(二)研发联盟治理的正式合约和非正式机制

联盟组织形式和合作伙伴确定之后,组成研发联盟的企业需要签订一系列正式合约(如联盟章程)来规范联盟企业间的关系。比如,确定联盟内企业研发合作的持续时间、规定各个企业的研发职责、确立联盟理事会和管理层的选任办法、界定技术成果的产权和控制权、规定联盟内的惩罚措施等。联盟内的正式制度需要体现约束力,并且合约的设计要使违背合约的行为能够被及时地观察到(MacLeod,2007)。另外,由于研发中的不确定性和复杂性,联盟内的正式合约必然是不完备的,因而往往会保持一定的灵活性,需事先设定各类豁免条款或修订条款,或授权理事会及管理层进行决策或就内部纠纷进行协商的机制等。

联盟内正式合约的一个重要方面是明确联盟内的信息流动机制:一是联盟内各个公司间研发信息的披露机制;二是联盟内的研发人员与其母公司之间的信息交流机制。前者直接影响联盟内研发信息的共享和企业的技术保护,而后者和联盟内信息不适当的外泄直接相关。理事会会议、技术顾问会议、研讨会和业务通讯等联盟活动,或实验室的研发制度可以促进企业间的交流和信息流动,并进而促进研发合作。其原因在于,交流可以降低对合作者行为的不确定性(Riechmann和Weimann,2008)。Agarwal等(2010)在研发联盟这一特定背景下研究了交流在促进企业合作中的作用。他们的实验同样支持了交流促进企业合作的结论。

尽管人们通常认为,有效的知识反馈是促进研发合作的关键因素。de Laat(2014)却认为,知识(信息)的反馈受阻可以产生知识的质押效果,从而可以减少参与研发联盟而带来的自掘陷阱(即“信息外泄”)的风险。因此,他建议在实践中,研发联盟应通过限制研发人员回母公司的频率和时间点,来防止联盟成员企业用于合作研发的技术的外泄。

仅仅通过正式合同机制进行联盟治理,可能导致正式合同的制定成本或执行成本过高;并且,联盟内通常存在大量不可合同化的事务,所以,正式的治理机制必须由其他治理机制加以补充。目前,绝大部分研发联盟都强调运用声誉或关系为基础的多边机制(Ménard,2004)。该机制发挥作用的必要条件是:信息能够在群体内迅速传播,并可以有效地实施集体惩罚。这一机制的实质是减少甚至终止机会主义者的未来收益流,来达到阻吓乃至惩罚的效果。由于联盟内技术的不断研发,被联盟惩罚的机会成本也不断增加,被惩罚的企业将面临不断加强的竞争劣势(Baumol,2002)。

正式合约和非正式制度在联盟治理中属于互补关系(Bouncken等,2016)。正式制度能够为私人秩序提供一些必要的支持,提高私人秩序的权威性和合法性,有助于私人秩序的执行和维持,比如交易双方会把正式制度所预示的结果作为在私人契约谈判中的底线(Dixit,2004)。而私人秩序反过来可以维持一个比较稳定和高效的社区或群体,减少日常经济活动的摩擦,从而减少了正式制度实施的成本(Mazé和Ménard,2010)。

考察不同的治理机制,实际上也就是考察不同的信任形成机制。缔约各方之间的重复合作所产生的信任能够大大降低混合组织内的机会主义行为,因此,企业间的信任被认为是影响联盟治理的重要因素(Krishnan等,2006)。首先,联盟的治理结构和联盟成员之间的初始信任度密切相关,联盟内企业在联盟运行中的合作行为也对彼此间的初始信任程度非常敏感(Inkpen和Currall,2004)。在起始阶段,如果联盟内的任何一个企业对联盟有较大的控制权,那么其他成员就不会非常信任联盟,继而产生机会主义行为的概率也会增大。Deitz等(2010)的实证研究发现,相比联盟企业间的资源互补性,企业间的信任对新成立的研发联盟更为重要,尤其是联盟内的企业参与合作研发的经历较少时更是如此。在联盟运作过程中,联盟的治理结构越倾向于正式制度治理,联盟成员之间信任的发展就越会受到抑制(Inkpen和Currall,2004)。当成员之间的信任较弱时,技术和产权保护的机制就特别重要。联盟内企业之间的研发溢出越多,防止机会主义,保持企业合作所要求的信任水平就越高(Cabon-Dhersin和Ramani,2004)。而且相对研发行为的不确定性,合作伙伴行为的不确定更需要企业间的相互信任来促使研发联盟良好运作(Krishnan等,2006)。Arranz和de Arroyabe(2012)的实证研究也发现,相比于合约等正式制度,企业间的信任在探索式的研发项目中更为重要。但信任并非凭空而生,正式制度与非正式制度的一个重要目的就是建立较为明确的规则和秩序促使联盟内个体之间的信任。

(三)第三方机制:政府和行业协会的作用

正如Sampson(2004)所说,联盟各方往往忽视许多合作细节的确定。由于联盟的正式章程很多情况下只能作出宽泛规定,甚至对有违约嫌疑企业的违约判定准则也不明确①。非正式机制—— 如声誉—— 虽可以促进对违约企业的集体惩罚,但并不总是有效。Tripsas等(1995)特别谈到了对联盟正式合约(如章程)的监督与执行的困难,这些困难包括:信息不对称导致难以了解合作者是否遵守协议;研发结果不确定导致难以评价合作者的努力程度;研发结果即便被泄露也很难得到控制。他们认为,政府可以建立一系列管理机制来减少研发联盟运作中的交易成本,这些机制有:(1)监督,如派出第三方稽查人员,甚至建立诚信档案;(2)惩罚威胁,即政府对违约企业建立黑名单,取消此类企业获得政府其他资助的资格;(3)帮助企业建立长期关系。

①笔者对国家科技部2012年度产业技术创新战略联盟评估为A的两家联盟进行调研后发现,它们都制定了联盟章程或联盟知识产权管理办法等文件,但仍存在类似问题。

政府对研发联盟的治理还体现在政府需要对研发联盟内的企业进行规制,以防止其在产品市场共谋。许多研究都认为企业间的研发合作和技术分享有利于企业在产品市场共谋(Martin,1996;Cabral,2000;Miyagiwa,2009;Cooper和Ross,2009;Levy,2012)。Goeree和Helland(2010)、Duso等(2014)的实证研究也证实了这一点。若不能有效地对产品市场的合谋进行规制,政府对研发企业的支持反而会降低消费者福利。

当研发联盟内的企业之间日常交互太少时,声誉机制往往受制于信息传播的阻碍。因此,如果存在某种能够收集并传播信息、甚至能够对纠纷进行公证裁断的独立第三方,则有利于发挥声誉机制的作用,从而抑制机会主义行为。这时,掌握更多行业信息的行业协会便可以充当这种第三方。

政府和行业协会也可以联合发挥对研发联盟的治理作用。Ménard(2004)认为,带有仲裁机构的协商机制和正式的权威机构是联盟治理的有效机制。独立的仲裁机构(譬如行业协会)比权威机构具有更多的信息优势,但却存在着执行方面的劣势,所以在很多国家仲裁的结果广泛地被法律机构认可(Dixit,2004)。如果由第三方的强制力(如政府)进行及时惩罚,而不是在更长的时间通过拒绝继续交易来实施惩罚,则可以对联盟内的机会主义者产生更大的威胁。因此,将具有信息优势的行业内仲裁机构和具有执行优势的权威机构结合起来作为联盟中的裁断和执行主体,能够产生更为有效的治理。

(四)研发联盟组织租金的分配

正如Ghosh和John(1999)所说,租金的分享也许比租金的创造更为重要。研发联盟的组织租金分为可观测部分和不可观测部分。可观测的租金可以通过合约条款明确规定其分配准则。导致租金不可观测的因素有很多,至今我们对不可观测租金的分配过程仍知之甚少。

在研发联盟内,新技术产权和使用权的分配是最为重要的组织租金的分配。技术分配包含两个方面,一是新技术在联盟内成员间的分配,二是新技术是否对联盟外的企业开放。联盟内新技术的分配需要依赖上文所述的三种治理机制。联盟成立之初,企业间需要在正式合约中对一些可观测的新技术(如专利、新工艺等)在联盟内的分配进行明确的规定,比如联盟内企业间的强制性交叉技术许可,或成立联盟的专利池等。Hoetker和Mellewigt(2009)、Gnyawali和Park(2011)的实证研究发现,联盟对研发结果的监督和透明分配可以促进成员对联盟正式合约的尊重和服从。对于难以通过合约明确规定其分配规则的技术,则需要秉持便宜行事原则,依赖非正式制度进行协商和分配(Ménard,2004)。而具有信息优势的第三方可以在新技术的分配纠纷中充当仲裁者和调停者的角色。

研发联盟内的技术往往是整个行业都可以用到的基础技术或共性技术,技术的传播会直接影响行业内未来的竞争状况,乃至影响全社会的福利水平。Baumol(2002)提出,在市场机制下,技术所有者可以通过技术许可获得两部分收益—— 发放技术获得的收益和技术传播的自然滞后而得到的创新收益。只要这两者的收益之和大于企业独自使用该技术的收益,企业就会进行新技术的传播。然而,技术传播决策仅仅取决于收益的对比并不能解释现实中广泛存在的技术保护和技术壁垒。而且,单纯依赖市场也不能实现新技术达到社会福利最大化的有效传播。对此,政府可以通过强制许可、购买联盟技术、补贴技术供给者或需求者等多种手段,在新技术的传播上发挥重要的促进作用。

五、总结及未来展望研发联盟作为一种典型的混合组织,现有的研究对其形成和治理都进行了较为充分的讨论。组织经济学的框架从组织层面解释企业研发形式的选择,而产业组织理论、企业战略管理等视角的研究对研发联盟形成的微观因素进行了详细的讨论。本文认为企业参与研发联盟是因为研发联盟可以为企业带来更高的组织租金,而且企业参与研发联盟的动机受到技术特征、行业特征和企业特征的影响。关于研发联盟的形成有很多理论研究,模型的结论较为依赖模型假设。但在很多较为细致的问题上,一些研究结论通过多方的验证正在被广泛认可,比如技术溢出内部化的需求对企业参与研发联盟的影响,竞争激烈的行业往往难以形成研发联盟等。这些更为细致的研究对假设的敏感性要弱一些,即使在较为异质的假设下也往往能够得到相互印证的结论。现有的关于研发联盟的实证研究主要集中在探讨产业组织特征和知识溢出等因素对研发联盟形成的影响,以及参与研发联盟的企业的绩效等问题。这些实证研究普遍使用一国或者几国的企业调查数据。数据来源在一定程度上也会影响最终的实证结果。尽管如此,众多的实证研究对一些问题也达成了共识,比如拥有研发部门或者有研发合作经验的企业参与研发合作的可能性更高;具有更高吸收能力的企业在研发合作中更具优势;政府对中小企业的研发资助效果更为显著等。

研发联盟治理的首要目标就是抑制联盟内的机会主义。正式合约、非正式制度和第三方机制等治理手段或通过改变联盟内博弈的信息结构而使得企业的合作行为自我实施,或通过罚没未来的预期收益流抑制短期的机会主义。在研发联盟治理的研究中,如何选择合适的联盟组织形式等与实践操作联系较为紧密的研究较少;如何根据联盟特征来组合运用各种治理手段的研究也很有限。

从理论研究和实证研究的角度来看,研发联盟的理论研究已经预示出这一组织形式的复杂性,但在联盟组织形式选择、联盟治理模式方面的实证研究较为匮乏。当前,缺乏通用和权威的官方数据是研发联盟实证研究中一个难以克服的问题(Silipo,2008)。另外,在研发联盟形成、运作以及治理过程中,一些比较重要的因素,如联盟内企业的学习行为、联盟成员间的相互交流等变量在实践中难以观测,继而也难以进行验证。不过,目前值得关注的一个动向是,实验经济学作为一种方法论工具,在针对研发联盟的实证研究上得到了越来越多的应用,形成了不少新的研究文献,如Amaldoss和Staelin(2010)、Agarwal等(2010),这是未来开展研发联盟的治理研究令人期待的突破点。

| [1] | 李纪珍. 产业共性技术供给体系[M]. 北京: 中国金融出版社, 2004 . |

| [2] | 潘铁, 柳卸林. 日本超大规模集成电路项目合作开发的启示[J].科学学研究,2008(S2):337–344. |

| [3] | Abramovsky L, Kremp E, López A, et al. Understanding co-operative innovative activity:Evidence from four European countries[J].Economics of Innovation and New Technology,2009,18(3): 243–265. |

| [4] | Aerts K, Schmidt T. Two for the price of one? Additionality effects of R & D subsidies:A comparison between Flanders and Germany[J].Research Policy,2008,37(5): 806–822. |

| [5] | Agarwal R, Croson R, Mahoney J T. The role of incentives and communication in strategic alliances:An experimental investigation[J].Strategic Management Journal,2010,31(4): 413–437. |

| [6] | Amaldoss W, Staelin R. Cross-function and same-function alliances:How does alliance structure affect the behavior of partnering firms?[J].Management Science,2010,56(2): 302–317. |

| [7] | Amir R, Wooders J. One-way spillovers,endogenous innovator/imitator roles,and research joint ventures[J].Games and Economic Behavior,2000,31(1): 1–25. |

| [8] | Arranz N, de Arroyabe J C F. Effect of formal contracts,relational norms and trust on performance of joint research and development projects[J].British Journal of Management,2012,23(4): 575–588. |

| [9] | Atallah G. R & D cooperation with asymmetric spillovers[J].Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique,2005,38(3): 919–936. |

| [10] | Atallah G. Research joint ventures with asymmetric spillovers and symmetric contributions[J].Economics of Innovation and New Technology,2007,16(7): 559–586. |

| [11] | Baumol W J. The free market innovation machine:Analyzing the growth miracle of capitalism[M]. Princeton,New Jersey: Princeton University Press, 2002 . |

| [12] | Becker B. Public R & D policies and private R & D investment:A survey of the empirical evidence[J].Journal of Economic Surveys,2015,29(5): 917–942. |

| [13] | Belderbos R, Carree M, Diederen B, et al. Heterogeneity in R & D cooperation strategies[J].International Journal of Industrial Organization,2004b,22(8-9): 1237–1263. |

| [14] | Belderbos R, Carree M, Lokshin B. Cooperative R & D and firm performance[J].Research Policy,2004a,33(10): 1477–1492. |

| [15] | Berg S V, Duncan J, Friedman P. Joint venture strategies and corporate innovation[M]. Cambridge: Oelgeschlager,Gunn & Hain, 1982 . |

| [16] | Besanko D, Wu J J. The impact of market structure and learning on the tradeoff between R & D competition and cooperation[J].The Journal of Industrial Economics,2013,61(1): 166–201. |

| [17] | Bloch F. Endogenous Structures of association in oligopolies[J].The RAND Journal of Economics,1995,26(3): 537–556. |

| [18] | Bouncken R B, Clau T, Fredrich V. Product innovation through coopetition in alliances:Singular or plural governance?[J].Industrial Marketing Management,2016,53 77–90. |

| [19] | Bouncken R B, Fredrich V. Coopetition:Performance implications and management antecedents[J].International Journal of Innovation Management,2012,16(5): 1250028–1. |

| [20] | Branstetter L G, Sakakibara M. Japanese research consortia:A microeconometric analysis of industrial policy[J].The Journal of Industrial Economics,1998,46(2): 207–233. |

| [21] | Branstetter L G, Sakakibara M. When do research consortia work well and why? Evidence from Japanese panel data[J].American Economics Review,2002,92(1): 143–159. |

| [22] | Cabon-Dhersin M L, Ramani S V. Does trust matter for R & D cooperation? A game theoretic examination[J].Theory and Decision,2004,57(2): 143–180. |

| [23] | Carboni O A. R & D subsidies and private R & D expenditures:Evidence from Italian manufacturing data[J].International Review of Applied Economics,2011,25(4): 419–439. |

| [24] | Cassiman B, Veugelers R. R & D cooperation and spillovers:Some empirical evidence from Belgium[J].American Economic Review,2002,92(4): 1169–1184. |

| [25] | Chiesa V, Manzini R. Organizing for technological collaborations:A managerial perspective[J].R & D Management,1998,28(3): 199–212. |

| [26] | Cohen W M, Levinthal D A. Innovation and learning:The two faces of R & D[J].The Economic Journal,1989,99(397): 569–596. |

| [27] | Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1): 128–152. |

| [28] | Cooper R W, Ross T W. Sustaining cooperation with joint ventures[J].Journal of Law,Economics, & Organization,2009,25(1): 31–54. |

| [29] | Czarnitzki D, Kraft K. Spillovers of innovation activities and their profitability[J].Oxford Economic Papers,2012,64(2): 302–322. |

| [30] | Czarnitzki D, Delanote J. R & D policies for young SMEs:Input and output effects[J].Small Business Economics,2015,45(3): 465–485. |

| [31] | D'Aspremont C, Jacquemin A. Cooperative and noncooperative R & D in duopoly with spillovers[J].American Economic Review,1988,78(5): 1133–1137. |

| [32] | David P A, Hall B H, Toole A A. Is public R & D a complement or substitute for private R & D? A review of the econometric evidence[J].Research Policy,2000,29(4-5): 497–529. |

| [33] | de Bondt R. Spillovers and innovative activities[J].International Journal of Industrial Organization,1997,15(1): 1–28. |

| [34] | Deitz G D, Tokman M, Richey R G, et al. Joint venture stability and cooperation:Direct,indirect and contingent effects of resource complementarity and trust[J].Industrial Marketing Management,2010,39(5): 862–873. |

| [35] | de Laat P B. Dangerous liaisons: Sharing knowledge within research and development alliances[A]. Grandori A. Interfirm networks: Organization and industrial competitiveness[M]. London: Routledge, 2014: 208–233. |

| [36] | de Faria P, Lima F, Santos R. Cooperation in innovation activities:The importance of partners[J].Research Policy,2010,39(8): 1082–1092. |

| [37] | Dixit A K. Lawlessness and economics:Alternative modes of governance[M]. Princeton: Princeton University Press, 2004 . |

| [38] | Frankort H T W, Hagedoorn J, Letterie W. R & D partnership portfolios and the inflow of technological knowledge[J].Industrial and Corporate Change,2012,21(2): 507–537. |

| [39] | Fritsch M, Lukas R. Who cooperates on R & D?[J].Research Policy,2001,30(2): 297–312. |

| [40] | Ghosh M, John G. Governance value analysis and marketing strategy[J].Journal of Marketing,1999,63 131–145. |

| [41] | Gnyawali D R, Park B J. Co-opetition between giants:Collaboration with competitors for technological innovation[J].Research Policy,2011,40(5): 650–663. |

| [42] | Grossman G M, Shapiro C. Research joint venture:An antitrust analysis[J].Journal of Law,Economics, & Organization,1986,2(2): 315–337. |

| [43] | Gulati R. Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances[J].Academy of Management Journal,1995,38(1): 85–112. |

| [44] | Gulati R, Singh H. The architecture of cooperation:Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances[J].Administrative Science Quarterly,1998,43(4): 781–814. |

| [45] | Hall B, van Reenen J. How effective are fiscal incentives for R & D? A review of the evidence[J].Research Policy,2000,29(4-5): 449–469. |

| [46] | Hart O D. Incomplete contracts and the theory of the firm[J].Journal of Law,Economics, & Organization,1988,4(1): 119–139. |

| [47] | Hoetker G, Mellewigt T. Choice and performance of governance mechanisms:Matching alliance governance to asset type[J].Strategic Management Journal,2009,30(10): 1025–1044. |

| [48] | Hyytinen A, Toivanen O. Do financial constraints hold back innovation and growth? Evidence on the role of public policy[J].Research Policy,2005,34(9): 1385–1403. |

| [49] | Inkpen A C, Currall S C. The coevolution of trust,control,and learning in joint ventures[J].Organization Science,2004,15(5): 586–599. |

| [50] | Kaiser U. An empirical test of models explaining research expenditures and research cooperation:Evidence for the German service sector[J].International Journal of Industrial Organization,2002,20(6): 747–774. |

| [51] | Kale P, Dyer J H, Singh H. Alliance capability,stock market response,and long-term alliance success:The role of the alliance function[J].Strategic Management Journal,2002,23(8): 747–767. |

| [52] | Kamien M I, Muller E, Zang I. Research joint ventures and R & D Cartels[J].American Economic Review,1992,82(5): 1293–1306. |

| [53] | Katz M L. An analysis of cooperative research and development[J].The RAND Journal of Economics,1986,17(4): 527–543. |

| [54] | Kim C S, Inkpen A C. Cross-border R & D alliances,absorptive capacity and technology learning[J].Journal of International Management,2005,11(3): 313–329. |

| [55] | König M, Liu X D, Zenou Y. R & D networks: Theory, empirics and policy implications[R]. Working Paper No.142, 2014. |

| [56] | Krishnan R, Martin X, Noorderhaven N G. When does trust matter to alliance performance?[J].Academy of Management Journal,2006,49(5): 894–917. |

| [57] | Kuittinen H, Kylheiko K, Sandstrm J, et al. Cooperation governance mode:An extended transaction cost approach[J].Journal of Management and Governance,2009,13(4): 303–323. |

| [58] | Lach S. Do R & D subsidies stimulate or displace private R & D? Evidence from Israel[J].The Journal of Industrial Economics,2002,50(4): 369–390. |

| [59] | Lenox M, King A. Prospects for developing absorptive capacity through internal information provision[J].Strategic Management Journal,2004,25(4): 331–345. |

| [60] | Levin R C, Klevorick A K, Nelson R R, et al. Appropriating the returns from industrial research and development[J].Brookings Papers on Economic Activity,1987(3): 783–831. |

| [61] | Levy N. Technology sharing and tacit collusion[J].International Journal of Industrial Organization,2012,30(2): 204–216. |

| [62] | Lhuillery S, Pfister E. R & D cooperation and failures in innovation projects:Empirical evidence from French CIS data[J].Research Policy,2009,38(1): 45–57. |

| [63] | López A. Determinants of R & D cooperation:Evidence from Spanish manufacturing firms[J].International Journal of Industrial Organization,2008,26(1): 113–136. |

| [64] | Luo X M, Rindfleisch A, Tse D K. Working with rivals:The impact of competitor alliances on financial performance[J].Journal of Marketing Research,2007,44(1): 73–83. |

| [65] | Manasakis C, Petrakis E, Zikos V. Downstream research joint venture with upstream market power[J].Southern Economic Journal,2014,80(3): 782–802. |

| [66] | Mazé A, Ménard C. Private ordering,collective action,and the self-enforcing range of contracts[J].European Journal of Law and Economics,2010,29(1): 131–153. |

| [67] | Ménard C. The economics of hybrid organizations[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics JITE,2004,160(3): 345–376. |

| [68] | Meuleman M, de Maeseneire W. Do R & D subsidies affect SEMs’ access to external financing?[J].Research Policy,2012,41(3): 580–591. |

| [69] | Mindruta D, Moeen M, Agarwal R. A two-sided matching approach for partner selection and assessing complementarities in partners’ attributes in inter-firm alliances[J].Strategic Management Journal,2016,37(1): 206–231. |

| [70] | Miotti L, Sachwald F. Co-operative R & D:Why and with whom? An integrated framework of analysis[J].Research Policy,2003,32(8): 1481–1499. |

| [71] | Miyagiwa K. Collusion and research joint ventures[J].The Journal of Industrial Economics,2009,57(4): 768–784. |

| [72] | Nelson R R. The sources of economic growth[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1996 . |

| [73] | Okamuro H, Kato M, Honjo Y. Determinants of R & D cooperation in Japanese start-ups[J].Research Policy,2011,40(5): 728–738. |

| [74] | Reuer J J, Zollo M. Termination outcomes of research alliances[J].Research Policy,2005,34(1): 101–115. |

| [75] | Riechmann T, Weimann J. Competition as a coordination device:Experimental evidence from a minimum effort coordination game[J].European Journal of Political Economy,2008,24(2): 437–454. |

| [76] | Ritala P, Hurmelinna-Laukkanen P. Incremental and radical innovation in coopetition-the role of absorptive capacity and appropriability[J].Journal of Product Innovation Management,2013,30(1): 154–169. |

| [77] | Rller L H, Siebert R, Tombak M M. Why firms form (or do not form) RJVS[J].The Economic Journal,2007,117(522): 1122–1144. |

| [78] | Sakakibara M. Formation of R & D consortia:Industry and company effects[J].Strategic Management Journal,2002,23(11): 1033–1050. |

| [79] | Sampson R C. The cost of misaligned governance in R & D alliances[J].The Journal of Law,Economics, & Organization,2004,20(2): 484–526. |

| [80] | Schumpeter J A. Capitalism,socialism & democracy[M]. London: Allen and Unwin, 1942 . |

| [81] | Schiavone F, Simoni M. Prior experience and co-opetition in R & D programs[J].Journal of the Knowledge Economy,2015 1–17, doi: 10.1007/s13132-015-0251-x |

| [82] | Silipo D B. Incentives and forms of cooperation in research and development[J].Research in Economics,2008,62(2): 101–119. |

| [83] | Tassey G. The economics of R & D policy[M]. New York: Quorum Books, 1997 . |

| [84] | Tassey G. Choosing government R & D policies:Tax incentives vs. direct funding[J].Review of Industrial Organization,1996,11(5): 579–600. |

| [85] | Tripsas M, Schrader S, Sobrero M. Discouraging opportunistic behavior in collaborative R & D:A new role for government[J].Research Policy,1995,24(3): 367–389. |

| [86] | Tyler B B, Steensma H K. Evaluating technological collaborative opportunities:A cognitive modeling perspective[J].Strategic Management Journal,1995,16(S1): 43–70. |

| [87] | Vandekerckhove J, de Bondt R. Asymmetric spillovers and investments in research and development of leaders and followers[J].Economics of Innovation and New Technology,2008,17(5): 417–433. |

| [88] | Veugelers R. Internal R & D expenditures and external technology sourcing[J].Research Policy,1997,26(3): 303–315. |

| [89] | von Raesfeld A, Geurts P, Jansen M. When is a network a nexus for innovation? A study of public nanotechnology R & D projects in the Netherlands[J].Industrial Marketing Management,2012,41(5): 752–758. |

| [90] | Williamson O E. Market and hierarchies:Analysis and antitrust implication[M]. New York: The Free Press, 1975 . |

| [91] | Williamson O E. Public and private bureaucracies:A transaction cost economics perspectives[J].Journal of Law,Economics, & Organization,1999,15(1): 306–342. |

| [92] | Williamson O E. The new institutional economics:Taking stock,looking ahead[J].Journal of Economic Literature,2000,38(3): 595–613. |

| [93] | Williamson O E. Transaction cost economics[A]. Ménard C, Shirley M M. Handbook of new institutional economics[M]. US: Springer, 2005: 41–65. |

| [94] | Williamson O E. Transaction cost economics:The natural progression[J].Journal of Retailing,2010,86(3): 215–226. |

| [95] | Wu J. Technological collaboration in product innovation:The role of market competition and sectoral technological intensity[J].Research Policy,2012,41(2): 489–496. |

| [96] | Wu J. Cooperation with competitors and product innovation:Moderating effects of technological capability and alliances with universities[J].Industrial Marketing Management,2014,43(2): 199–209. |

| [97] | Yang C H, Huang C H, Hou T C T. Tax incentives and R & D activity:Firm-level evidence from Taiwan[J].Research Policy,2012,41(9): 1578–1588. |

| [98] | Yang H B, Zheng Y F, Zaheer A. Asymmetric learning capabilities and stock market returns[J].Academy of Management Journal,2015,58(2): 356–374. |

| [99] | Yi S S, Shin H. Endogenous formation of research coalitions with spillovers[J].International Journal of Industrial Organization,2000,18(2): 229–256. |

| [100] | Zirulia L. The role of spillovers in R & D network formation[J].Economics of Innovation and New Technology,2012,21(1): 83–105. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38