一、引言

技术创新作为企业“基业长青”的重要保障,得到理论界与实践界的共同关注。在技术创新的各个环节中,学者们对技术创新投入问题的关注尤多,并对其前因进行了广泛的探讨,发现企业内外部因素如高管特征与制度环境等,都会影响其创新投入(马富萍和郭晓川,2010;邵传林,2015)。随着研究的不断深化,学者们又将目光转移到家族企业,发现家族涉入(或家族控制)也是影响企业技术创新投入的重要前因(Gómez-Mejía等,2014;陈凌和吴炳德,2014)。

在关注家族企业技术创新问题的研究中,学者们采用的理论视角各有不同。其中,行为代理理论以及由此引申而来的社会情感财富理论在近年来得到西方学界的广泛应用(Wiseman和Gómez-Mejía,1998;Gómez-Mejía等,2007)。不同于经典理论根基性的经济人假设,行为代理理论提出行为经济人假设(Pepper和Gore,2015),其主要内容包括:代理人是有限理性的,其对时间价值存在加速折价的认知且兼具损失厌恶和风险厌恶的双重特点。基于上述假设,行为代理理论认为,当代理人所得报偿与企业绩效紧密相关时,绩效情况可能影响代理人的风险倾向:当企业绩效较好时,代理人主要体现与经典理论预期相一致的风险厌恶特点,企业技术创新意愿下降;而当企业绩效不佳时,代理人的损失厌恶特点则占据上风,其技术创新倾向随之上升。在西方家族企业情境下,上述理论得到了实证证据的支持(Chrisman和Patel,2012;Gómez-Mejía等,2014)。

本文认为,上述理论与证据虽可对动态绩效情境下的企业技术创新问题形成解释,但其在发展中国家(如中国)的适用性仍需进一步检验。在西方发达经济体情境中,股权分散等因素导致委托—代理双方之间的矛盾居于代理冲突的主流(Jensen和Meckling,1976);而在东方发展中经济体情境下,委托方之间的矛盾则成为企业的主要代理问题(La Porta等,1999;Morck等,2004)。综合考虑两类代理问题的相互影响,可得出以下推论:发展中经济体背景下的家族企业面临更为复杂的治理情境,其大小股东及其各自指派代理人之间可能存在更深程度的“四方对垒”,此时:如果委托—代理矛盾居主导地位,则不同委托人指派的代理人会因其共同的代理人身份而具有较强的行为一致性,其行为逻辑遵循着行为代理理论的预测;然而,如果委托方之间的矛盾居于主导地位,代理人更可能遵循组织认同理论的逻辑,与其委托方保持一致。由于各委托方之间的风险和时间偏好不同,其各自代理人之间也会在创新决策中产生矛盾冲突。此时,行为代理理论的预测可能失效。本文即旨在针对发展中经济体的家族企业,探讨双重代理问题背景下,家族涉入与复杂治理情境对企业技术创新的影响以及上述影响在动态绩效环境中的变化,并以其结论为行为代理理论在复杂治理情境中的适用性提供证据。

具体而言,本文拟使用2010-2013年沪深两市上市公司数据,构建三维交互模型,按照影响因素动态性程度依次上升的顺序,逐步接近本文的核心问题:(1)主效应主要关注控制家族涉入这一家族企业最根本特征对企业技术创新投入的影响;(2)二维交互效应关注其他治理方参与治理后主效应的变化,这一层交互作用着重于家族企业异质性治理特征的调节作用;(3)三维交互效应则通过对立假设的形式,验证动态绩效情境下企业创新投入的进一步变化,并以其变化方向作为对行为代理理论适用边界问题的回答。本文可能的创新点在于:(1)兼顾血缘与中国传统“礼法”,基于“亲等”概念,构建了针对控制家族而言的治理情境复杂性的衡量方式;(2)发现了行为代理理论的一条适用边界:通过对立假设,发现行为代理理论可能更适用于股权分散或所有权与经营权充分分离的情况,而当企业内治理情况复杂时,其解释有效性就会受到限制。

二、理论与假设作为家族单位与企业单位的结合,家族企业的技术创新行为被证实受到控制家族的显著影响。社会情感财富理论(Gómez-Mejía等,2007;Berrone等,2012)认为,控制家族将情感目标得失作为决策的参照点(Zellweger等,2013),倾向于将风险性决策视为对家族控制与传承的威胁(Chen和Hsu,2009;Nieto等,2015),并将对旧有人力资本及机器设备的淘汰视为家族情感纽带的损失(Knig等,2013)。由于技术创新活动兼具风险与汰旧属性,控制家族在创新决策上或会体现保守性特点,导致技术创新投资的减少(Carney,2005);同时,控制家族内部也存在代理冲突(Schulze等,2003),其中包括家族内部各分支之间的斗争和家族后代较低的利他主义倾向(Phelps,1975;Block,2012),这类代理冲突可能导致家族企业董事会冲突加剧以及企业整体投资视野趋于短视(Su和Lee,2013)。此时,家族企业从事具有长期性特征的技术创新活动的意愿也相应降低。基于以上视角,现有实证研究多证实家族涉入与企业技术创新投入之间存在负向关联(Su和Lee,2013;Gómez-Mejía等,2014;Schmid等,2014)。

企业的治理特征会对企业行为产生重大影响(周建等,2013),在家族企业的技术创新活动中,治理特征或起间接作用。研究表明,独立董事、风险投资等治理主体的加入以及控制家族后代与远亲等内部主体的参与会影响企业决策(Calabrò等,2013;Vandemaele和Vancauteren,2015)。相比于单纯由控制家族核心家庭组成董事会的情况,上述主体的参与无疑将企业置于更加复杂的治理情境。不同于以往研究中单纯考察某一类治理主体影响的做法,本文将控制家族核心家庭之外的治理者视作一个整体,讨论治理情境的整体复杂性对家族企业研发决策的影响。

首先,机构投资者股东①可能要求派遣代理人参与管理,造成代理冲突。当机构投资者等治理主体拥有一定数量的股权与董事会席位时,其对经理人团队任命的影响力相应提高,可能要求派遣其代理人担任经理人,参与企业日常经营管理(李青原,2003)。这可能造成家族股东与其他主体任命经理人间的代理问题,表现为机构投资者代理人的投资视野较之家族代理人为短,其参与企业日常经营会导致企业更强的短期盈利倾向;同时,其他主体的参与也会增加企业所拥有的特殊知识的外泄风险,并造成更强的机会主义威胁(贺小刚等,2013)。由于技术创新活动具有长期性特征,且对知识具有较高依赖性,上述问题可能削弱企业进行技术创新的意愿。其次,控制家族核心家庭后代及远亲成员参与企业经营可能导致家族内部协调难度与成本的上升,激化家族内代理问题(贺小刚等,2010)。由于代际传承与泛家族主义倾向会削弱家族利他主义的血缘基础(Su和Lee,2013),家族后代及远亲成员参与企业管理时,其对企业的承诺感往往较核心家庭成员为低,且搭便车倾向、塞责倾向乃至逆向选择问题会更加严重(Schulze等,2003;Karra等,2006)。同时,由于股权在家族代际与分支间的分散,控制家族内大小股东区别益显,使得代表不同分支的家族董事间冲突可能性上升(Su和Lee,2013)。由于技术创新活动具有未来指向特点,上述复杂家族关系导致的低承诺、高冲突特征显然不利于企业维持较高的技术创新动机。

①对外国投资者的研究也报告了与对机构投资者研究相类似的逻辑与结论,不再赘述。

根据上述分析,提出以下假设:

H1:治理情境复杂程度会调节家族涉入与研发投资之间的关系,治理情境复杂程度越高,家族涉入对企业研发投资的阻碍效应越强。

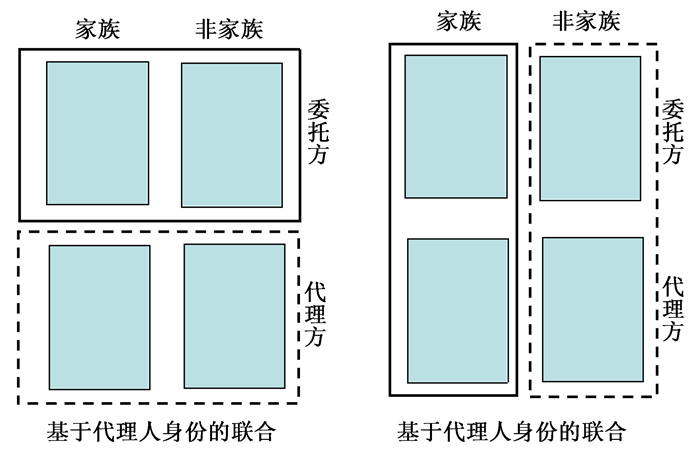

动态环境中的企业战略行为往往是参照自身经营状况做出的(Gómez-Mejía等,2014)。受制于有限理性,代理人常使用本企业历史绩效与行业平均绩效作为绩效参照点,若企业当期实际绩效不及该参照点,代理人则倾向于认为本企业陷入绩效困境(王菁等,2014)。通过上述比较,代理人得以判断现行战略是否有效,并据此决定是否以及在何种方向与程度上修正其风险倾向(Wiseman和Gómez-Mejía,1998)。本文认为,绩效困境的出现会进一步作用于家族涉入、治理特征与技术创新投入之间的关系。具体而言,委托—代理对子与家族—非家族对子孰为主导的问题,可能成为影响企业创新投入变化方向的关键(如图 1所示):若委托—代理对子占据主导,所有代理人会产生基于共同代理人身份的一致倾向,企业行为主要遵循行为代理理论的逻辑。此时,绩效困境的出现会一并改变家族代理人与非家族代理人的风险态度,缓和企业创新投入约束。而若家族—非家族对子成为主导,企业行为则遵循组织认同理论的逻辑。相比于共同的代理人身份,代理人对其所代表主体的身份认同感更强,即同一主体之委托方与代理方结成基于组织身份的联合。此时,由于绩效困境局面会激化不同委托人之间在风险与时间偏好上的分歧,不同来源代理人间对研发活动的分歧也随之扩大,最终加剧创新投资约束。下面,本文对上述两种情况进行详细论述。

|

| 图 1 对委托—代理对子与家族—非家族对子关系的示意 |

委托—代理对子占据主导的情况。行为代理理论(Wiseman和Gómez-Mejía,1998)认为,企业代理人兼具风险厌恶与损失厌恶特征。当企业绩效优良时,代理人可以获得与绩效挂钩的丰厚报偿,其进行风险性行为的动机相对削弱,即体现出风险厌恶的特点。而当企业绩效不佳时,代理人自身薪酬与职位安全皆受威胁,此时代理人更可能进行风险性行为,以图或然性地改善绩效,保护自身利益,即体现出损失厌恶的特点(Wu和Tu,2007)。如果具体到家族企业情境,发展于行为代理模型的社会情感财富理论也认为,控制家族或将保持企业长期生存与保护控制权视为核心情感财富(Gómez-Mejía等,2007),并以其作为决策参照点(Zellweger等,2013)。当企业绩效不佳时,家族成员会将之视为对企业生存与家族控制的威胁,其应对措施之一就是增加技术创新投入等长期投资(Miller等,2008;Nieto等,2015)。这意味着,当企业绩效不佳导致代理人私利面临损失时,出于维护个人私利或家族整体社会情感财富的动机,外部方指派代理人与本家族代理人都会变得更愿意承担风险,从事研发等高风险活动(Chrisman和Patel,2012)。来自Chrisman和Patel(2012)、Gómez-Mejía等(2014)以及王菁等(2014)等研究的经验证据均支持了上述逻辑。综合上述逻辑与证据,可以认为当企业面临绩效困境时,核心家庭代理人与其他主体代理人均会降低风险厌恶倾向,复杂治理情境对研发活动的阻碍随之减弱,企业的技术创新投入因而增加。

根据以上分析,提出以下假设:

H2a:绩效困境会调节治理情境复杂性的调节效应,当企业面临绩效困境时,治理主体复杂度对主效应的负向作用会得到缓解。

家族—非家族对子占据主导的情况。遵循身份认同理论,当代理人对其来源主体的身份认同感强于共同代理人身份的认同感时,其更可能与本方委托人保持一致。此时,绩效困境或会加剧不同主体在投资视野(Kappes和Schmid,2013)与风险承担(Chrisman和Patel,2012)上的意见分歧,最终影响企业技术创新决策。首先,机构投资者内部虽具较大异质性,但其投资视野仍普遍短于控制家族,对短期绩效的追求也比控制家族核心家庭强烈。在企业面临绩效困境时,董事会中的机构投资者出于维持各自所持股权价值的考虑,可能会对控制家族施加压力,要求其通过增加短期促销费用(Wu和Tu,2007)或进行盈余管理(于忠泊等,2011)等短期活动缓解即期绩效压力,并减少短期难转化为绩效的创新投资(任海云,2011)。其次,绩效困境也可能加剧控制家族内部冲突,激化家族内代理问题(Block,2012),导致控制家族在董事会中的斗争加剧。Su和Lee(2013)的研究表明,冲突中的家族董事更加倾向于从事短视行为,以期通过增加即期绩效保证其在家族内斗中处于有利地位,其从事长期性创新活动的意愿随之下降。综合上述逻辑,可以认为当企业面临绩效困境时,不同主体内部的委托方与代理方可能会形成紧密联合,共同争取本方短期利益并施压于控制家族核心家庭,导致后者面临更大的即期绩效压力,进而减少技术创新投入。

根据以上分析,提出以下假设:

H2b:绩效困境会调节治理情境复杂性的调节效应,当企业面临绩效困境时,治理主体复杂度对主效应的负向作用会得到增强。

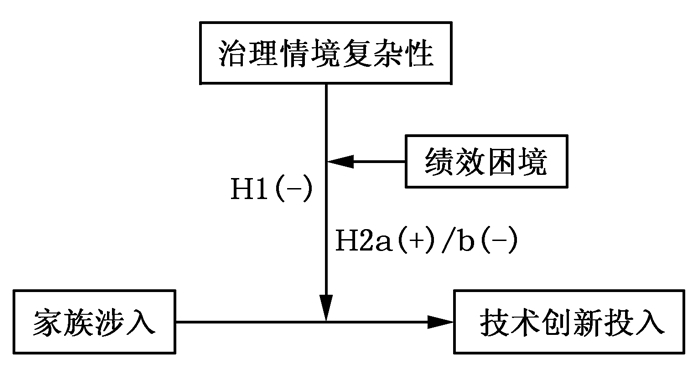

上述假设的逻辑关系见图 2。

|

| 图 2 模型示意 |

(一)样本选择与数据来源

本研究数据主要来源于国泰安(CSMAR)数据库与万得(Wind)数据库,根据以下步骤进行筛选:(1)选取2010-2013年度沪深两市所有A股上市公司作为初始样本;(2)通过数据库筛选功能与手工整理,选取最终控制人为自然人或家族(魏明海等,2013)、控股比例大于10%,且自然人或家族成员参与高管团队(Gómez-Mejía等,2014)的样本,将之视为家族企业;(3)删除不能通过招股说明书或媒体报道等方式,确定董事会成员亲缘关系的样本;(4)删除不能确定唯一实际控制人的样本;(5)通过数据库进行变量间的匹配,删除有缺失值或明显异常值的样本。

通过上述步骤,获得了681家企业共1769个观测值,具体分布情况如表 1所示。可以看到:(1)本文涉及样本企业主要集中于中小板,这与沪深两市主板中国有企业较多有关;(2)样本涉及全部制造业行业,并涉及了其他行业,说明样本具有相当的代表性,可以反映我国上市公司的总体情况;(3)样本数量随年度增加且地区分布上以东部为主,符合基本认知。这使得本文结论可以反映2010-2013年间上市公司的一般情况,对不同地区企业具有较强的普适性,且对不同市场上市企业都具有一定的借鉴价值。

| 按行业分布 | 样本数 | 按市场类型分布 | 样本数 | |

| 制造业 | 食品饮料 | 43 | 主板 | 289 |

| 纺织服饰 | 86 | 中小企业板 | 1045 | |

| 木材加工及应用 | 65 | 创业板 | 435 | |

| 化工 | 357 | 按年度分布 | 样本数 | |

| 金属及非金属制造 | 182 | 2010 | 204 | |

| 设备制造 | 277 | 2011 | 387 | |

| 机械及器材制造业 | 204 | 2012 | 546 | |

| 计算机及仪表 | 289 | 2013 | 632 | |

| 其他制造业 | 20 | 按地区分布 | 样本数 | |

| 其他行业 | 246 | 东部 | 1432 | |

| 中部 | 219 | |||

| 西部 | 118 | |||

| 注:参照证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,考虑到制造业内部的复杂性,本文将其进行了如上表所示的进一步分类,其中食品饮料包括C13、C14和C15;纺织服饰包括C17、C18和C19;木材加工及应用包括C20、C21、C22、C23和C24;化工包括C26、C27、C28和C29;金属及非金属制造包括C30、C31、C32和C33;设备制造包括C34和C35;电气机械及器材制造业包括C38;计算机及仪表包括C39和C40。上表中其他行业包括农林牧渔业(A),采矿业(B),建筑业(E),批发和零售业(F),交通运输、仓储和邮政业(G),信息传输、软件和信息(I),房地产业(K),租赁和商务服务业(L),科学研究和技术服务业(M),水利、环境和公共设施管理业(N),卫生和社会工作(Q),文化、体育和娱乐业(R),综合(S)。 | ||||

1.技术创新投入(innovation,Inno):借鉴Gómez-Mejía等(2014)的做法,用企业研发支出总额占主营业务收入的比例来衡量企业的研发投资强度。

2.家族涉入(family_involvement,FI):在家族涉入的度量上,通行的做法有二分度量和连续度量两种。前者通过设定所有权、管理权乃至代际参与阈值将所有企业分为家族企业与非家族企业两类,后者则多以家族所有权比例度量。由于家族的涉入不必然形成控制,如果采用二分法将企业简单地划分为家族企业与非家族企业两类,不符合研究“家族涉入程度”的意图,并不适用于研究情况。故本文采取Schmid等(2014)的做法,在上述家族企业定义(选取最终控制人为自然人或家族、控股比例达到10%,且有家族成员参与高管团队)的基础上,使用实际控制家族持股比例衡量家族涉入程度,持股比例越高,家族涉入程度越高。

3.治理情境复杂性(governance complexity,GC):对于控制家族而言,董事会成员的“家族性”越强,则越容易对其形成控制。此时,企业的治理环境也相对简单。本文认为,董事会成员的“家族性”主要由其与家族核心领导者(即实际控制人)的亲缘关系决定,并体现出差序格局(费孝通,1998)。根据贺小刚等(2010)的总结,我国上市公司中的亲缘关系主要包括配偶、父母、子女、兄弟/姐妹、侄子/侄女等12类。虽然王明琳等(2014)曾基于血缘的亲疏测算类似概念(家族成员之间的利他主义水平),但本文认为,中国家族之亲缘观念是由“血缘”与“礼法”两部分组成的,单纯考虑血缘亲疏的测度方法尚有可以改良的余地。因此,本文借用中国传统礼法之“亲等”概念(杜正胜,2005),对董事会成员与实际控制人的上述亲属关系进行连续性的衡量。具体而言:(1)以“己”为中心,设实际控制人本人之“亲等”为0,“家族性”为1;(2)设置0.5作为亲等间的折算系数,则亲等为1的亲属之“家族性”为0.5,这类亲属包括实际控制人的父母、子女、兄弟姐妹与配偶;(3)类似地,设亲等为2的亲属之“家族性”为0.25,这类亲属包括(外)祖父母、孙子女、父母的兄弟姐妹及其子女等;(4)有亲缘关系者以此类推,无亲缘关系者“家族性”为0。须注意的是,我国古代礼法并不将妻族纳入考虑(对女性实际控制人则反之),这与现代观点不尽相同。为此,本文将实际控制人之配偶亦作为“己”之展开(但系数仍为0.5),将其家族纳入“亲等”制度。例如,当实际控制人为男性时,本人“家族性”为1,其妻为0.5,其妻弟则为0.25。基于上述逻辑,本文使用下面的公式计算针对控制家族而言的治理情境复杂性:

| ${\rm{governance complexity=B - }}\left({{{\rm{B}}_{\rm{0}}}{\rm{+0}}{\rm{.5 \times }}{{\rm{B}}_1}{\rm{+0}}{\rm{.25 \times }}{{\rm{B}}_2}{\rm{+0}}{\rm{.125 \times }}{{\rm{B}}_{\rm{3}}}} \right)$ |

其中,B为董事会成员数,B0为董事会中亲等为0者的数量,B1为亲等为1者的数量,以此类推。若董事会成员总体对于实际控制人而言的“家族性”越低,则治理情境复杂性越高。由于我国披露制度只要求报告三代以内的近亲关系,本文将自愿披露的更远亲属关系之亲等统视为3。因而,上式只计算到B3为止。

4.绩效困境(performance_hazard,PH):本文根据Wiseman和Gómez-Mejía(1998)的思路,用即期绩效与期望绩效间的差距来表示,即期绩效是企业本年实际绩效,用P表示;期望绩效则是即期绩效的对照,选取历史绩效与行业平均绩效指标衡量,分别以HA和SA衡量。具体参考了王菁等(2014)的做法,本文使用下面的公式进行计算:

| ${\rm{performance\_hazard=}}{{\rm{P}}_{\rm{i}}} - \alpha {\rm{H}}{{\rm{A}}_{\rm{i}}} - \left({1 - \alpha } \right){\rm{S}}{{\rm{A}}_{\rm{i}}}$ |

其中,Pi为i企业本年的总资产回报率(ROA),HAi为i企业之前一年的总资产回报率(历史绩效),SAi则为本年i企业所在行业的平均总资产回报率(行业平均绩效)。α则为一权重,依据王菁等(2014)的方法,将之赋值为0.5。该值越小,表明企业面临越严重的绩效困境。

5.控制变量:为了控制其他可能影响企业技术创新的因素,借鉴Chrisman和Patel(2012)以及陈凌和吴炳德(2014)等的研究,本文引入企业规模(firm size)、企业年龄(firm age)、财务杠杆(leverage,Lev)、两权分离度(Sep)、盈利水平(profitability,Prof)、独立董事比例(the independent directors proportion,Indep)作为控制变量,并设置虚拟变量控制年份(Year)与行业(ins)的影响。

表 2给出了变量名称、代码以及各变量的定义。

| 变 量 | 名 称 | 代 码 | 变量定义 |

| 被解释变量 | 技术创新投入 | Inno | 企业研发支出/主营业务收入 |

| 解释变量 | 家族涉入水平 | FI | 最终控制家族持有企业股权总和 |

| 调节变量 | 治理情境复杂性 | GC | B-(B0+0.5×B1+0.25×B2+0.125×B3) |

| 绩效困境 | PH | Pi-αHAi-(1-α)SAi | |

| 控制变量 | 企业规模 | Asset | 企业资产总计的自然对数 |

| 企业年龄 | Lnage | 企业成立天数的自然对数 | |

| 财务杠杆 | Lev | 资产负债率 | |

| 两权分离度 | Sep | 企业最终现金流权与控制权之差 | |

| 盈利水平 | Prof | ROA | |

| 独立董事比例 | Indep | 独立董事数量/全体董事数量 | |

| 年份 | Year | 年度哑变量 | |

| 行业 | ins | 行业哑变量 |

为检验家族涉入对企业创新投入的影响,构建了以下回归模型:

| ${\rm{RD = \alpha + \beta FI + }}\sum\limits_{{\rm{i = 1}}}^{\rm{7}} {{{\rm{\gamma }}_{\rm{i}}}} {\rm{Controls + \varepsilon }}$ | (H1) |

为了检验治理情境复杂性的调节作用,构建了以下回归模型:

| ${\rm{RD=\alpha+}}{{\rm{\beta }}_{\rm{1}}}{\rm{FI+}}{{\rm{\beta }}_{\rm{2}}}{\rm{GC+}}{{\rm{\beta }}_{\rm{3}}}{\rm{FI \times GC+}}\sum\limits_{{\rm{i=1}}}^{\rm{7}} {{{\rm{\gamma }}_{\rm{i}}}} {\rm{Controls+\varepsilon }}$ | (H2) |

为了检验绩效困境的三维调节作用,构建了以下回归模型:

| $\begin{array}{l} {\rm{RD=\alpha+}}{{\rm{\beta }}_{\rm{1}}}{\rm{FI+}}{{\rm{\beta }}_{\rm{2}}}{\rm{GC+}}{{\rm{\beta }}_{\rm{3}}}{\rm{PH+}}{{\rm{\beta }}_4}{\rm{FI \times GC+}}{{\rm{\beta }}_{\rm{5}}}{\rm{FI \times PH+}}{{\rm{\beta }}_6}{\rm{GC \times PH+}}{{\rm{\beta }}_7}{\rm{FI}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;{\rm{ \times GC \times PH+}}\sum\limits_{{\rm{i=1}}}^{\rm{7}} {{{\rm{\gamma }}_{\rm{i}}}} {\rm{Controls+\varepsilon }} \end{array}$ | (H3) |

(一)描述性统计分析

表 3报告了主要变量的描述性统计分析结果,包括均值、标准差以及最小值、25%分位数、中位数、75%分位数和最大值。可以看到:(1)各企业间技术创新投入存在着较大的差异,说明样本企业对于这一问题的重视程度不同,其内在机理值得深入研究;(2)家族涉入水平的最小值为0.1,最大值为0.854,标准差为0.156,说明本文样本企业家族涉入程度有着明显不同,彰显了本文研究设计的意义;(3)绩效困境指标平均数非常接近0(0.001),说明本文的度量方法能够有效地将企业绩效分为高与低两部分。

| 名称 | 代码 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 25%分位数 | 中位数 | 75%分位数 | 最大值 |

| 技术创新投入 | Inno | 0.041 | 0.035 | 2.11e-06 | 0.024 | 0.034 | 0.049 | 0.298 |

| 家族涉入水平 | FI | 0.358 | 0.156 | 0.1 | 0.229 | 0.340 | 0.716 | 0.854 |

| 治理情境复杂性 | GC | 7.514 | 1.598 | 3.5 | 6.5 | 8 | 8 | 15 |

| 绩效困境 | PH | 0.001 | 0.064 | -0.318 | -0.017 | 0.002 | 0.024 | 0.289 |

| 企业规模 | Asset | 21.41 | 0.866 | 18.878 | 20.795 | 21.299 | 21.880 | 25.4 |

| 企业年龄 | Lnage | 8.208 | 0.496 | 6.597 | 7.919 | 8.299 | 8.543 | 9.162 |

| 财务杠杆 | Lev | 0.347 | 0.2 | 0.015 | 0.188 | 0.322 | 0.492 | 1.806 |

| 两权分离度 | Sep | 5.677 | 8.233 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 35.961 |

| 盈利水平 | Prof | 0.046 | 0.054 | -0.507 | 0.021 | 0.044 | 0.07 | 0.434 |

| 独立董事比例 | Indep | 0.372 | 0.054 | 0.25 | 0.333 | 0.333 | 0.429 | 0.667 |

按照前述多元回归模型我们实证检验了家族控制对企业技术创新投入的影响,以及企业治理情境复杂性和企业绩效困境对这一影响的调节作用。表 4报告了具体的回归结果。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| 控制变量 | ||||

Asset | -0.001 (-0.76) | -0.001 (-0.46) | -0.002 (-1.48) | -0.002 (-1.48) |

| Lnage | -0.005*** (-3.02) | -0.006*** (-3.85) | -0.007*** (-3.98) | -0.007*** (-3.93) |

| Lev | -0.057*** (-11.67) | -0.06*** (-12.4) | -0.061*** (-12.47) | -0.06*** (-12.44) |

| Sep | -0.0*** (-3.18) | -0.0*** (-4.58) | -0.0*** (-4.41) | -0.0*** (-4.41) |

| Prof | -0.03* (-1.86) | -0.028* (-1.76) | -0.033** (-2.12) | -0.033** (-2.09) |

| Indep | 0.014 (0.98) | 0.024 (1.61) | 0.051*** (3.0) | 0.051*** (3.0) |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| ins | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 自变量 | ||||

| FI | -0.03*** (-5.47) | -0.026*** (-4.65) | -0.027*** (-4.74) | |

| 调节变量 | ||||

| GC | 0.002*** (3.59) | 0.002*** (3.45) | ||

| PH | 0.005 (0.61) | |||

| 二维交互效应 | ||||

| FI×GC | -0.002** (-2.56) | -0.002** (-2.59) | ||

| GC×PH | -0.0 (-0.75) | |||

| FI×PH | -0.0 (-0.25) | |||

| 三维交互效应 | ||||

| FI×GC×PH | 0.001* (1.91) | |||

| Adj R2 | 0.137 | 0.151 | 0.159 | 0.159 |

| F值 | 20.97*** | 21.89*** | 20.65*** | 16.93*** |

| N | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%统计意义上显著。 | ||||

模型1是对控制变量的回归,结果显示,在控制了年份和行业变量之后,企业年龄、资产负债率、两权分离度均在1%水平上显著负相关于企业技术创新投入,而企业规模和独立董事比例则不具有显著影响。该模型调整后的可决系数达到了13.7%,说明所选控制变量能够在很大程度上对企业的创新投资作出解释。模型2是在模型1的基础上代入了家族涉入(FI)变量,结果显示,家族涉入(FI)对创新投入(Inno)在1%水平上具有显著的负向影响(β=-0.03),说明在控制了其他相关因素的影响之后,家族涉入程度越高,企业技术创新强度越低。即在当代中国情境下,因为保护社会情感财富动机与家族内代理冲突,使得家族涉入程度越高,企业研发投资强度越低。模型3在模型2的基础上进一步引入了治理环境复杂性(GC)这一变量,以检验二维交互作用。结果表明,家族涉入(FI)对创新投入(Inno)仍在1%水平上具有显著的负向影响(β=-0.026),而家族涉入和治理情境复杂性的交互项FI×GC对创新投入存在显著的负向影响(β=-0.002,P <0.05)。这说明企业治理情境越复杂,家族涉入对技术创新行为的负向作用越强。这一结果很好地支持了假设1。在模型3的基础上进一步引入绩效困境(PH)这一变量,模型4中家族涉入、家族涉入与治理情境复杂性的交互项均仍在1%水平上显著,说明考虑到绩效困境之后,前两个假设依然成立。进一步地,家族涉入、治理情境复杂性和绩效困境三者的交互项FI×GC×PH在10%水平上显著正相关于企业技术创新投入(β=0.001),本文提出的H2b得到了验证。即企业面临绩效困境时,主体间斗争的加剧使得治理情境复杂性对主效应的削弱作用进一步增强。该假设所得结果支持了与行为代理理论相悖的观点。

五、稳健性检验本研究兼用成熟方法与自主设计对变量进行测度,其中成熟方法为中外主流研究所广泛接受,故本研究主要对自主开发的治理情境复杂性这一变量测度进行稳健性检验。具体而言,本文将“亲等”间的折算系数改为1/4、1/3与2/3重新进行计算,得到新变量GC_R1、GC_R2、GC_R3,并分别进行回归,表 5报告了简要的结果。可以看到,在做如表 4的控制后,主效应以及二维、三维交互作用并无显著改变,说明变换治理情境复杂性衡量方法并不影响统计结果稳健性。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| 控制变量 | ||||||

| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

| 自变量 | ||||||

FI | -0.028*** | -0.029*** | -0.028*** | -0.029*** | -0.027*** | -0.027*** |

| (-5.04) | (-5.14) | (-4.98) | (-5.07) | (-4.71) | (-4.8) | |

| 二维交互效应 | ||||||

| FI×GC_R1 | -0.002** | -0.002** | ||||

| (-2.33) | (-2.37) | |||||

| FI×GC_R2 | -0.002** | -0.002** | ||||

| (-2.28) | (-2.32) | |||||

| FI×GC_R3 | -0.001** | -0.002** | ||||

| (-2.07) | (-2.1) | |||||

| 三维交互效应 | ||||||

| FI×GC_R1×PH | 0.001** | |||||

| (2.09) | ||||||

| FI×GC_R2×PH | 0.001** | |||||

| (2.06) | ||||||

| FI×GC_R3×PH | 0.001* | |||||

| (1.91) | ||||||

| Adj R2 | 0.155 | 0.156 | 0.155 | 0.156 | 0.156 | 0.156 |

| F值 | 28.08*** | 21.39*** | 28.11*** | 21.4*** | 28.23*** | 21.46*** |

| N | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%统计意义上显著。 | ||||||

同时,为规避可能的极端值影响,本文对被解释变量以及主要解释变量上下两侧各1%的观测值进行了缩尾处理(Winsorize),并再次进行回归,表 6报告了简要的结果。可以看到结果无显著改变,也说明本研究结果稳健性较强。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | |

| 控制变量 | |||

| …… | …… | …… | …… |

| 自变量 | |||

| FI | -0.025*** | -0.02*** | -0.02*** |

| (-5.38) | (-4.14) | (-4.23) | |

| 二维交互效应 | |||

FI×GC | -0.001** | -0.001** | |

| (-2.21) | (-2.26) | ||

GC×PH | -0.000 | ||

| (-0.43) | |||

FI×PH | -0.000 | ||

| (-0.35) | |||

| 三维交互效应 | |||

FI×GC×PH | 0.001** | ||

| (2.16) | |||

| Adj R2 | 0.177 | 0.189 | 0.19 |

| F值 | 26.3*** | 25.31*** | 20.75*** |

| N | 1769 | 1769 | 1769 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%统计意义上显著。 | |||

借由检验家族涉入与企业技术创新投入之间的关系以及治理环境复杂性与绩效困境的权变作用,本文探究了双重委托—代理矛盾下企业的风险承担倾向变化,并讨论了行为代理理论的适用边界。结果发现:(1)由于保护社会情感财富的动机以及家族内代理问题,高家族涉入企业普遍技术创新投入更低;(2)复杂治理情境意味着非控制家族核心家庭力量参与家族企业治理的程度上升、能力增强,使得董事会决策更趋短视化,导致治理环境越复杂,家族涉入与创新投资之间的负向关系越强;(3)绩效困境的出现可能导致不同治理主体间分歧的扩大,进一步调节治理情境的调节作用,体现为当企业面临绩效困境时,处于更复杂治理情境的企业会进一步削减其技术创新投资。

本文的理论启示在于,进一步深化了对于行为代理理论的认识,并指出行为代理理论的本土化适用问题。在面临绩效不佳局面时,代理人一方面具有借风险性行为自保的动机,另一方面又面临来自较短投资视野股东的即期获利压力。在复杂治理环境中,不佳绩效可能放大股东之间在风险偏好与时间偏好上的分歧,导致董事会冲突加剧,进而使得代理人面临与本方委托人在风险与时间偏好上保持一致的更大压力。此时,由于代理人间的偏好不相一致,将代理人视作一个整体加以研究的行为代理理论的有效性也随之下降。与本文相呼应的是,Gómez-Mejía等(2014)的研究也发现:在考虑绩效困境后,机构投资者股权对家族控制与研发投资之间负向关系的缓和作用受到了显著削弱,得出与其原假设完全相反的结论。进一步地,本文认为行为代理理论存在适用性上的边界:该理论更适用于预测分散股权下或所有权/经营权充分分离的企业代理人行为,当存在若干具有参与企业实务能力与意愿的大中股东时,其预测能力随之下降。同时,本文亦有一定的实践意义:第一,出于缓解资源约束与自证合法性的动机,一些家族企业倾向于邀请机构投资者等参与企业治理。现有研究往往聚焦于这类治理行为的积极作用,而本文结论则表明其具有“双刃剑”效应。当企业治理环境趋于复杂时,控制家族的长期投资视野可能更加难以实现,这对家族企业的代际持续发展具有不利影响。因此,家族企业不应一味地以复杂程度自证治理水平,而应谨慎选择真正适合自身发展的治理机制。第二,随着家族企业的代际传承,后代接班与家族内的股权分散可能对企业技术创新行为造成负面影响。为保持家族企业的持续发展,控制家族应选择合适的接班人培养机制与股权配置方案,以维持家族后代较高的创业精神并保护股权不过分分散,最终保证“家业长青”。

当然,上述研究也存在若干不足:(1)由于研发投资指标属自愿披露,上市公司研发投入统计的具体口径不一,部分企业可能为彰显自身进取精神而采取不当的统计方法,这可能影响结论的稳健性;(2)由于董监高成员之间的亲缘关系信息并非自始就被规定为强制披露项目,导致无法确定部分较早上市企业的董事会成员关系,本文因而不得不删除了这部分样本,这也可能影响结论的稳健性。

| [1] | Berrone P,et al.Socioemotional wealth in family firms theoretical dimensions,assessment approaches,and agenda for future research[J].Family Business Review,2012,25(3):258-279. |

| [2] | Block J H.R&D investments in family and founder firms:An agency perspective[J].Journal of Business Venturing,2012,27(2):248-265. |

| [3] | Carney M.Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(3):249-265. |

| [4] | Calabrò A,et al.The influence of ownership structure and board strategic involvement on international sales:The moderating effect of family involvement[J].International Business Review,2013,22(3):509-523. |

| [5] | Chen H L and Hsu W T.Family ownership,board independence,and R&D investment[J].Family Business Review,2009,22(4):347-362. |

| [6] | Chrisman J J and Patel P C.Variations in R&D investments of family and nonfamily firms:Behavioral agency and myopic loss aversion perspectives[J].Academy of Management Journal,2012,55(4):976-997. |

| [7] | Gómez-Mejía L R,et al.Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms:Evidence from Spanish olive oil mills[J].Administrative Science Quarterly,2007,52(1):106-137. |

| [8] | Gómez-Mejía L R,et al.Socioemotional wealth as a mixed gamble:Revisiting family firm R&D investments with the behavioral agency model[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2014,38(6):1351-1374. |

| [9] | Kappes I and Schmid T.The effect of family governance on corporate time horizons[J].Corporate Governance:An International Review,2013,21(6):547-566. |

| [10] | Karra N,et al.Altruism and agency in the family firm:Exploring the role of family,kinship,and ethnicity[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2006,30(6):861-877. |

| [11] | K nig A,et al.The family innovator's dilemma:How family influence affects the adoption of discontinuous technologies by incumbent firms[J].Academy of Management Review,2013,38(3):418-441. |

| [12] | Jensen M C and Meckling W H.Theory of the firm:Managerial behavior,agency costs and ownership structure[J].Journal of Financial Economics,1976,(3):305-360. |

| [13] | La Porta R,et al.Corporate ownership around the world[J].Journal of Finance,1999,54(2):471-517. |

| [14] | Miller D,et al.Stewardship vs.stagnation:An empirical comparison of small family and non-family businesses[J].Journal of Management Studies,2008,45(1):51-78. |

| [15] | Morck R,et al.Corporate governance,economic entrenchment and growth[R].National Bureau of Economic Research Working Paper,No.10692,2004. |

| [16] | Nieto M J,et al.Understanding the innovation behavior of family firms[J].Journal of Small Business Management,2015,53(2):382-399. |

| [17] | Pepper A and Gore J.Behavioral agency theory new foundations for theorizing about executive compensation[J].Journal of management,2015,41(4):1045-1068. |

| [18] | Phelps E S.Altruism,morality,and economic theory[M].New York:Russel Sage Foundation,1975. |

| [19] | Schmid T,et al.Family firms and R&D behavior:New evidence from a large-scale survey[J].Research Policy,2014,43(1):233-244. |

| [20] | Schulze W S,et al.Toward a theory of agency and altruism in family firms[J].Journal of Business Venturing,2003,18(4):473-490. |

| [21] | Su W and Lee C Y.Effects of corporate governance on risk taking in Taiwanese family firms during institutional reform[J].Asia Pacific Journal of Management,2013,30(3):809-828. |

| [22] | Vandemaele S and Vancauteren M.Nonfinancial goals,governance,and dividend payout in private family firms[J].Journal of Small Business Management,2015,53(1):166-182. |

| [23] | Wiseman R M and Gómez-Mejía L R.A behavioral agency model of Managerial risk taking[J].Academy of Management Review,1998,23(1):133-153. |

| [24] | Wu J,Tu R.CEO stock option pay and R&D spending:A behavioral agency explanation[J].Journal of Business Research,2007,60(5):482-492. |

| [25] | Zellweger T M,et al.Why do family firms strive for nonfinancial goals? An organizational identity perspective[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2013,37(2):229-248. |

| [26] | 陈凌,吴炳德.市场化水平、教育程度和家族企业研发投资[J].科研管理,2014,(7):44-50. |

| [27] | 杜正胜.传统家族试论[A].黄宽重,刘增贵.家族与社会[C].北京:中国大百科全书出版社,2005. |

| [28] | 费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998. |

| [29] | 贺小刚,连燕玲,李婧,梅琳.家族控制中的亲缘效应分析与检验[J].中国工业经济,2010,(1):135-146. |

| [30] | 贺小刚,连燕玲,张远飞.经营期望与家族内部的权威配置——基于中国上市公司的数据分析[J].管理科学学报,2013,(4):63-82. |

| [31] | 李青原.论机构投资者在公司治理中角色的定位及政策建议[J].南开管理评论,2003,(2):28-33. |

| [32] | 马富萍,郭晓川.高管团队异质性与技术创新绩效的关系研究——以高管团队行为整合为调节变量[J].科学学与科学技术管理,2010,(12):186-191. |

| [33] | 任海云.公司治理对R&D投入与企业绩效关系调节效应研究[J].管理科学,2011,(5):37-47. |

| [34] | 邵传林.制度环境、产权性质与企业家创新精神——来自中国工业企业的经验证据[J].证券市场导报,2015,(3):20-25,38. |

| [35] | 王菁,程博,孙元欣.期望绩效反馈效果对企业研发和慈善捐赠行为的影响[J].管理世界,2014,(8):115-133. |

| [36] | 王明琳,徐萌娜,王河森.利他行为能够降低代理成本吗?——基于家族企业中亲缘利他行为的实证研究[J].经济研究,2014,4(3):144-157. |

| [37] | 魏明海,黄琼宇,程敏英.家族企业关联大股东的治理角色——基于关联交易的视角[J].管理世界,2013,(3):133-147. |

| [38] | 于忠泊,田高良,齐保垒,张皓.媒体关注的公司治理机制——基于盈余管理视角的考察[J].管理世界,2011,(9):127-140. |

| [39] | 周建,尹翠芳,陈素蓉.董事会团队属性对企业国际化战略的影响研究[J].管理评论,2013,(11):133-143. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38