2025第51卷第10期

2. 浙江大学 共享与发展研究院,浙江 杭州 310058;

3. 浙江工商大学 经济学院,浙江 杭州 310018;

4. 武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;

5. 中国社会科学院大学 应用经济学院,北京 100732

2. Institute for Common Prosperity and Development, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;

3. School of Economics, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China;

4. Economics and Management School, Wuhan University, Wuhan 430072, China;

5. Faculty of Applied Economics, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China

一、引 言

如何弥合性别鸿沟是劳动经济学领域的经典问题,实现性别机会公平是一个历史性、政治性、经济性和社会性命题,是国家治理现代化的重要标志,也是经济高质量发展和实现共同富裕的内在要求。我国历来高度重视妇女事业发展,并在多个层面取得举世瞩目的历史性成就。世界银行数据显示,2023年中国女性劳动力参与率为60.5%,远高于同等发展阶段国家或地区,在世界主要经济体中也处于领先地位。

数字经济是以数字创新为核心驱动力、以数据为新的生产要素,并且以互联网、信息通信业和移动网络等为载体的新型经济发展模式。

本文从农民工就业质量的视角对上述问题展开研究,理由如下:首先,高质量充分就业是中国式现代化进程中的重大战略任务,是新发展阶段保持社会稳定的重要基础。党的二十大以来,“高质量充分就业”屡次作为关键词出现在党和国家的重大政策文件中。例如,2024年5月27日,“促进高质量充分就业”成为中央政治局第十四次集体学习的主题。以就业质量为研究视角深化了数字经济性别包容性议题的实践意义。其次,就业质量能够最大程度地反映劳动力市场中的性别差异。就业质量是一个多维概念,其来自于1999年国际劳动组织提出的“体面劳动”理念。其提倡在确保劳动者公平、安全和尊严的前提下,提升他们的各项权利,包括体面的酬劳、充分的社会保障和足够的工作机会(彭丽娜等,2023)。根据性别鸿沟的定义,就业领域的性别差异体现在工资收入、职位晋升与工作稳定性等诸多维度,这与就业质量的内涵相一致。最后,农民工群体在我国劳动力市场具有特殊性,其因“双重身份”长期以来面临市场与制度的双重壁垒(方师乐等,2025b)。已有研究表明,我国劳动力市场中的性别工资差距不断扩大,其中农民工的性别工资差距远超城镇职工(史新杰等,2022),这是由于女性和农民工的双重就业身份将女性农民工置于劳动力市场的最底层(方师乐和倪汤顺,2024),以此为研究对象能够充分挖掘数字经济包容性增长的潜力,从而兼具特殊性和代表性。

目前,与本文研究相关的文献可以总结为三个类别。第一类文献是关于性别鸿沟形成机制的研究。首先,早期研究认为劳动生产率的性别差异是造成性别收入差距的主要原因。Goldin和Rouse(2000)在对美国早期性别收入差距的研究中指出,由于教育机会不公和性别职业隔离,女性的人力资本水平较低,并且主要集中在纺织、服装和食品等技术复杂度和劳均资本水平较低的行业,这造成长期以来女性的劳动生产率落后于男性。随着女性逐渐被赋予平等的受教育权利以及性别职业隔离的削弱,两性间的人力资本差距缩小,但是性别鸿沟却并未削弱,因此传统人力资本理论不再具有充分的解释力(Mukherjee,2015)。其次,Becker(1965)认为,两性之间的比较优势决定了家庭分工的不同,在传统农业和工业社会,男性具有市场劳动的比较优势,女性则拥有家庭劳动的比较优势,这种基于劳动生产率性别比较优势的分工导致女性承担更多家庭责任。众多研究发现,子女抚育和老年照料等家庭因素会对女性就业质量产生负面影响,这主要是由于女性在工作与家庭角色中产生的“替代效应”会降低其劳动力市场参与率和“面对面”“干中学”等人力资本积累(梁文泉和钟瑞婷,2023;夏怡然等,2023)。最后,除劳动生产率差异与家庭分工,纯粹的性别歧视是造成性别鸿沟的另一主要原因。文化和社会规范强化了性别角色的刻板印象,使女性在教育、职业选择和晋升机会等诸多方面受到限制。研究发现,性别歧视不仅表现在职场上,也体现在家庭内部、教育系统和政策制定等各个方面(Patton,2004)。

第二类文献是关于就业质量影响因素的研究。就业质量是指就业所提供的工作条件和待遇的优劣程度,是衡量劳动者工作环境、生活质量和社会地位的重要指标(卢海阳等,2017)。就业质量的概念较为复杂,在定量研究方面,已有文献基本围绕工资水平、工作时间、就业稳定性、职业发展机会、工作环境及社会保障等维度进行指标测算(Burchell等,2014)。Cirillo(2017)指出,技术进步会对就业质量产生深远影响,自动化与人工智能在提升劳动生产率的同时,也导致部分工作岗位的消失和工作性质的改变,因此对就业质量的影响呈现出明显的人群差异。除经济和技术因素外,性别、年龄、受教育水平等个体特征在很大程度上决定了劳动者是否能获得高质量就业的机会。研究表明,女性、老年劳动者和低学历群体由于人力资本水平不足,在劳动力市场上议价和谈判能力较弱,导致其就业质量偏低(Blau和Kahn,2017)。

第三类文献是关于数字经济对就业质量和性别鸿沟影响的研究。数字技术具有灵活性较高、渗透性较强和覆盖性较广等特征,其减少了劳动力市场摩擦,并促进了劳动者就业新形态的产生,其有利于高质量充分就业(顾冬冬,2025)。张广胜和王若男(2023)认为数字经济能够显著提高农民工就业质量,且对人力资本较低的农民工群体提升效应更明显。关于数字经济对于性别鸿沟的影响,已有研究认为,数字经济能够通过平台效应与远程工作等方式促使就业结构发生变化,对女性的劳动参与度、职场地位、工资报酬等方面均有提升作用(戚聿东和刘翠花,2020;董志强等,2023;Lu等,2023;冯素玲等,2024),从而能够缩小性别收入差距。然而,也有研究发现,数字经济强化了女性在家务劳动方面的比较优势,加剧了家庭时间配置上的性别差异(张勋等,2023),并且不利于女性参与社会保障项目(郭晴等,2022)。若进一步划分两性的技能差异,数字经济对低技能男性劳动力的提升效应明显高于女性,所以数字经济可能扩大性别就业差距(随淑敏和夏璋煦,2025)。

综上所述,现有文献就性别鸿沟的形成机制、就业质量的影响因素和数字经济的包容性增长等议题进行了较为充分的研究,但从就业质量的视角探究数字经济对于性别鸿沟的影响及其实现路径的文献较少。本文采用2012—2018年中国流动人口动态监测调查数据,构建包含工作待遇、工作稳定性与工作满意度三个方面的就业质量指数。本文利用地级市层面的宏观数据,从数字基础设施、数字产业发展、产业数字融合和数字社会环境四个维度测算数字经济发展指数,探讨数字经济发展在性别差异方面对农民工就业质量的影响及其作用机制。本文研究发现,农民工群体在就业质量层面存在显著的性别鸿沟,而数字经济发展有助于提升农民工整体的就业质量,并且对女性的提升作用显著强于男性,形成对性别鸿沟的有效弥合。研究发现,此效应的具体实现路径为缓解“母职惩罚”、缩小劳动生产率性别差异和削弱性别歧视。

相较于已有文献,本文可能的边际贡献体现在以下三个方面:第一,从研究视角来说,已有关于性别鸿沟的文献大多围绕收入、劳动参与等单一维度,本文构建了一套适用于评价就业质量的指标体系,从综合维度探讨数字经济如何影响性别鸿沟,且聚焦于农民工这类特殊群体,是对已有文献的有效拓展;第二,从研究内容来说,已有文献主要在灵活就业、职业分隔和信息匹配等机制下探讨数字经济对于性别鸿沟的影响机制,本文从性别鸿沟形成的经典理论出发,研究发现潜在机制为缓解“母职惩罚”、缩小劳动生产率性别差异和削弱性别歧视三个层面,并讨论了数字红利分布失衡等异质性问题,为这一领域提供了新的理论框架和经验证据。第三,从研究数据和研究方法来说,本文从综合维度评价地区数字经济发展水平,并将宏观数据和多个微观数据库相匹配,从而更加深入地探究宏观现象形成背后的微观机制。

二、理论分析与研究假说

数字经济发展在多重路径引导下有利于农民工群体就业质量的提升。第一,根据顾冬冬(2025)的观点,数字化转型具有“头雁效应”、乘数效应和“涓滴效应”,不仅对劳动力就业新形态和就业扩容提质产生技术驱动和创新引领,并且对低收入人群形成更强的辐射带动效应,这为高质量充分就业提供了良好的技术环境。第二,根据职业搜寻匹配理论,搜寻渠道的扩展有助于减少职业错配,提高劳动者获得高质量工作岗位的概率(乔小乐等,2023)。数字经济的兴起标志着工业经济时代向数字化时代转变,大数据、互联网与人工智能的应用和普及不仅完善了劳动者职业搜寻的动态机制,帮助其获取工作机会,也能在一定程度上减少雇主与劳动者的信息不对称(仇化和尹志超,2023)。第三,在数字经济时代,数据要素上升为国家和企业的核心战略资产,数字技术的创新与应用极大程度上丰富了资本的表现形式和存量水平,从而提升劳均资本存量和劳动生产率(江小涓,2025)。政府部门依托大数据平台和预警系统实现公共治理数字化转型,有利于提升劳动关系治理效能,及时发现和处理劳动合同签订以及履行过程中的监管漏洞和潜在问题,降低劳动者的维权成本。

此外,数字经济发展有利于打破性别职业隔离。根据“职业拥挤”假说,高收入、高社会地位和高晋升空间的职业与职位往往被男性占据,而女性则更大概率被限制在非正规或低技能岗位,这造成女性工作收入较低、保障较差和缺乏稳定性。数字经济的去中心化和扁平化特征创造了大量新型职业形态和组织模式,弱化了职业性别配置和企业内部层级晋升的传统路径(Woodcock和Graham,2019)。在数字经济的背景下,“职业拥挤”假说不再成立(王杰等,2025)。研究发现,在电商直播、在线咨询和自媒体作者等工资水平与职业层次较高的灵活就业领域,相较于男性,女性有更多的就业机会(董志强等,2023)。数字平台和零工经济在劳动力市场扮演重要角色,而社会也开始关注女性参与度更高的非正规就业的劳动保障、法律规范和收入差距问题(邢春冰和邱康权,2024),男性占比更高的正规就业受此影响较小,这进一步缩小了就业质量的性别鸿沟。综上所述,本文提出以下假说:

假说1:数字经济能够提高农民工整体就业质量,且相比于男性,数字经济对女性就业质量的促进作用更强,因而有助于缩小性别鸿沟。

为实现家庭福利最大化,家庭内部会根据性别相对优势来分配家务劳动和市场劳动(Becker,1965)。在这一过程中,女性由于家务与育儿选择退出劳动力市场,这给女性的工作经验积累、人力资本提升造成较多负面影响,从而对女性产生“惩罚效应”。Goldin(2006)认为,女性在工作中受到的不平等待遇直接源于女性权衡家庭利益后的自主选择。其中,“母职惩罚”是女性在进行决策中一个重要原因。“母职惩罚”是指女性因为生育和养育孩子而在就业市场上遭受的各种不利后果,包括工资降低、晋升机会减少、失业概率增加等。

拥有年幼孩子的母亲往往将时间用于抚育儿童,这导致她们愿意用更低的劳动报酬换取更短和更灵活的工作时间(Bütikofer等,2018)。在传统经济模式下,一般需要固定的工作时间和地点,这限制了她们的就业选择与职业发展机会。从劳动供给侧来看,数字化变革引领了从传统面对面办公向灵活远程工作模式转变,从而为母亲提供了更多参与劳动市场的机会,减轻了她们因育儿责任而被迫离开工作岗位的压力。这不仅有利于女性农民工更好地平衡育儿责任与职业生涯,还能根据自身兴趣、技能和生活安排等选择最合适的工作岗位,提高其获得正规劳动保障的可能性与工作满意度,进一步稳定母亲的就业状况,并减少由于职位不匹配引起的失业情况(冯素玲等,2024)。另外,随着数字化技术的普及以及应用成本的边际递减,雇主所需承担的成本也逐渐下降,对此类型劳动力的需求也随之增加。因此,本文提出以下假说:

假说2:数字经济通过缓解“母职惩罚”提高女性农民工的就业质量,进一步缩小性别鸿沟。

劳动力市场中形成性别鸿沟的一个重要原因是客观存在的劳动生产率性别差异。在农业社会,生产效率很大程度上依赖于体力和时间的投入。女性在体力和精力层面的人力资本不足导致其整体劳动生产率低于男性。长期以来,这种劳动生产率的差异造成了劳动力市场上的性别鸿沟,不仅体现在工资水平上,也表现为晋升机会、劳动保障和工作环境等就业质量的核心层面。资本与技能互补假说认为,相对于非技能劳动,物质资本积累对技能劳动的互补性更强。Roberts(2015)对这一理论进行拓展,他们认为男女之间在脑力劳动方面的生产率差异远远小于体力劳动,由于资本存量增长会提高脑力工作的相对生产率,因此数字经济时代的数据要素能够缩小劳动生产率的性别差异。除此之外,有证据表明男性和女性之间存在较大的技能差异,女性在亲和力、开放性等非认知技能方面的能力较强,而男性更擅长记忆力、计算能力等认知技能(王杰等,2025)。数字平台经济通过技术解构将复杂任务标准化和碎片化,降低了对高认知能力劳动者的需求(Gandini,2019),创造了一批“女性密集型”的行业和工作,例如线上咨询、电商直播等,这些行业造成非认知能力溢价,突出了女性在数字化转型过程中的相对优势。牛建国等(2024)指出,数字技术变革推动了劳动市场向技能密集型和非常规工作的转变,在这个阶段,共情能力是情感型工作中所强调的最重要技能之一。就平均水平而言,女性相对于男性在共情能力方面具有较明显的优势,这将推动女性技能需求的增加和岗位匹配程度的提高,在这样的岗位中,女性更能发挥性别比较优势从而提升劳动生产率。因此,本文提出以下假说:

假说3:数字经济通过创造更多适合女性特征的行业,缩小劳动生产率的性别差异,从而提高女性农民工的就业质量,进一步缩小性别鸿沟。

基于性别、种族等的直接雇佣歧视与工资、晋升机会等方面的间接就业歧视造成了对歧视群体的不平等待遇,是双重劳动市场歧视理论的主要内容。目前劳动力市场中,性别和身份双重歧视的客观存在使得女性农民工的就业质量处于相对较低水平,而“男主外、女主内”的传统思想也可能影响了女性在就业方面的选择。数字经济的发展促进了现代信息的自由流动,互联网平台充当了促进性别平等观念扩散的催化剂,有助于传播更加平等和多元的性别观念,从而增加女性获取公平就业机会、平等劳动保障和提高长期收入的可能性(宋月萍,2021)。对于雇主来说,更加平等的性别观念会增加对女性的劳动需求。数字化转型下的工作环境往往比传统工作场所具有更加包容性和多元化的特征(方师乐等,2025a),在这种情境下,雇主更加重视员工的实际能力,这有助于降低在职场进入、工作评价和职业晋升等诸多层面的纯粹性别歧视,为女性创造更加公平的就业机会和工作环境。对于雇员来说,女性及其配偶性别观念的转变使得更多女性解放自我,从而提高其劳动市场参与度。因此,本文提出以下假说:

假说4:数字经济通过削弱性别歧视提高女性农民工就业质量,进一步缩小性别鸿沟。

三、研究设计

(一)计量模型

根据上文分析,女性农民工由于多方面原因在劳动力市场上处于弱势地位,导致其就业质量与男性存在差距。因此,探究数字经济能否弥合性别鸿沟的问题就进而演化成相对于男性,数字经济发展是否对女性农民工就业质量促进作用更强的讨论。故本文构建了一个包含数字经济发展水平与性别交互项作为核心解释变量的基准回归模型,计量模型设定如式(1):

| $ {EMQ}_{ijt}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{Dig}_{jt}+{\alpha }_{2}{Gen}_{ij}+{\alpha }_{3}{Dig}_{jt}\times {Gen}_{ij}+{\alpha }_{4}CV+{\delta }_{j}+{\sigma }_{t}+{\varepsilon }_{ijt} $ | (1) |

其中,

(二)变量选取

1. 被解释变量。已有研究大多围绕“体面劳动”概念从就业收入、劳动保障、工作时间、工作稳定性等方面对就业质量进行测算(张广胜和王若男,2023),本文结合上述研究以及《“十四五”就业促进规划》中对就业质量提出的要求,

2. 核心解释变量。本文核心解释变量为数字经济发展水平。目前关于数字经济发展测度的文献十分丰富,本文在借鉴前人研究的基础上(陈永伟等,2025),结合数据可得性,从数字基础设施、数字产业发展、产业数字融合和数字社会环境四个维度对其进行测度,共包含4个一级指标、10个二级指标和17个三级指标。在对以上指标进行无量纲化处理后,选择熵值法测算各指标的权重,最后加总后得到各城市的数字经济发展水平。

3. 控制变量。劳动者的就业质量受劳动力市场需求和个人供给意愿的双重影响。因此,在个体层面,本文选取年龄的二次项、婚姻状况、学历水平、民族和家庭人均收入作为控制变量。除个人因素外,城市的经济发展水平、就业机会以及产业结构等因素都会影响到劳动者的就业质量(周闯等,2024)。因此,本文选用就业地的人均生产总值、城镇失业率和第二、第三产业产值占比作为地区层面控制变量。

4. 机制变量。依据前文理论分析,选取“母职惩罚”、劳动生产率和性别歧视作为机制变量。

(三)数据来源以及变量描述性统计

本文的基准回归使用2012—2018年中国流动人口动态监测调查(CMDS)以及城市层面数字经济指数进行分析,

| 变量 | 变量说明 | 均值 | 标准差 |

| 数字经济 | 测算指标 | 0.211 | 0.051 |

| 就业质量 | 测算指标 | 0.170 | 0.115 |

| 年龄 | 年龄(岁) | 34.512 | 9.896 |

| 民族 | 汉族=1,其他=0 | 0.916 | 0.278 |

| 教育程度 | 大学专科及以上学历=1,其他=0 | 0.188 | 0.391 |

| 婚姻状况 | 已婚=1,未婚=0 | 0.793 | 0.405 |

| 家庭收入 | 家庭人均月收入(万元) | 0.322 | 0.236 |

| 城镇登记失业率 | 受访者所在地区城镇失业率(%) | 4.311 | 2.978 |

| 经济发展水平 | 人均生产总值的对数(万元) | 1.995 | 0.515 |

| 产业结构水平 | 第二、第三产业占GDP的比重(%) | 88.073 | 5.554 |

| “母职惩罚” | 有六岁以下随迁子女=1,没有=0 | 0.285 | 0.451 |

| 有十五岁以下随迁子女=1,没有=0 | 0.547 | 0.498 | |

| 根据“子女照看困难”问题回答衡量 | 0.762 | 0.426 | |

| 劳动生产率 | 根据各行业男女劳动力所占比重设定 | 0.559 | 0.246 |

| 性别歧视 | 根据问卷回答问题设置 | 13.664 | 4.040 |

四、实证分析

(一)特征事实

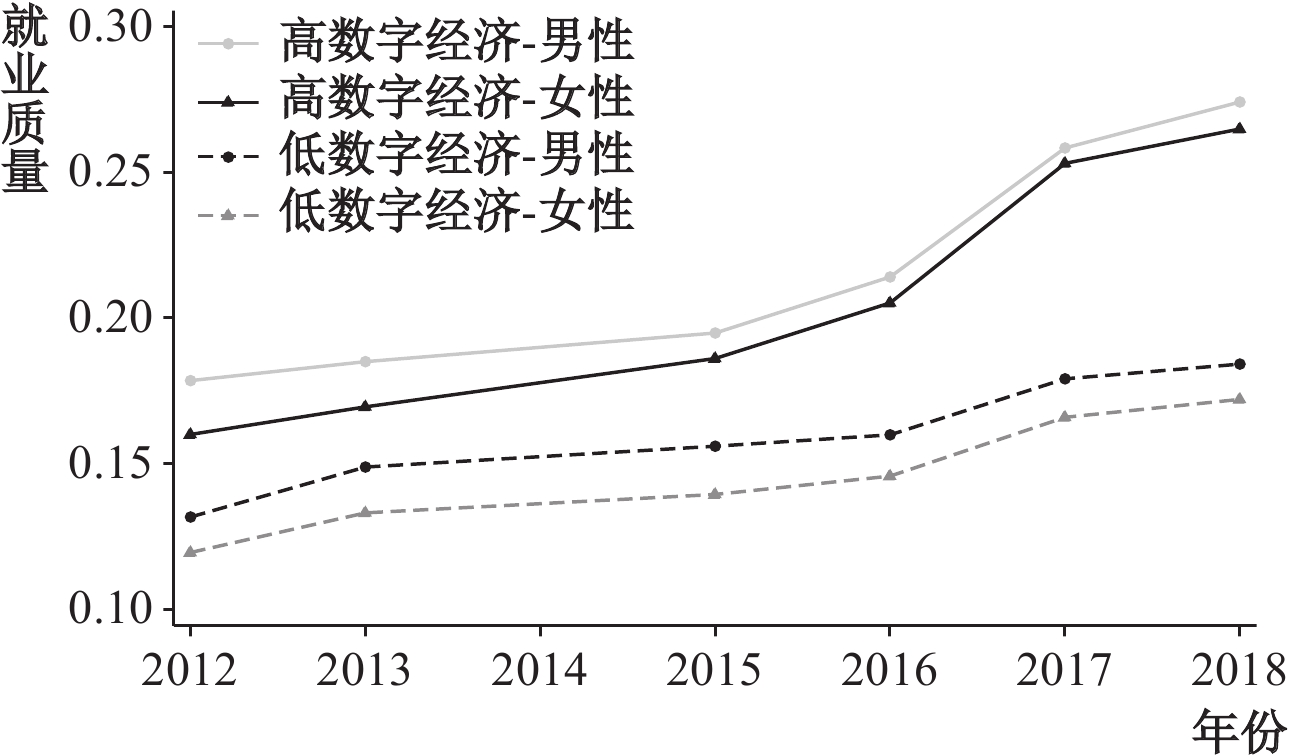

长期以来,中国劳动力市场存在着性别和地区的双重结构性差异,女性劳动者在就业质量方面普遍处于不利地位,数字经济发展为弥合就业质量的性别鸿沟提供新契机。图1展示了2012—2018年农民工就业质量的变化趋势,呈现出以下三个特征:第一,在数字经济发展水平相同的地区,相较于男性农民工,女性农民工的就业质量偏低,这表明就业质量的性别鸿沟是劳动市场普遍存在的事实。第二,在性别相同的情况下,农民工在数字经济发展水平较高地区的就业质量始终高于较低地区,且这种差距随着时间推移持续扩大。根据图1所示,2012年数字经济发展水平较高地区男性农民工的就业质量指数明显高于数字经济发展水平较低地区,到2018年,这一差距更加明显。上述现象表明,数字经济发展能够提升农民工就业质量,并且具有时间累积效应。第三,在数字经济发展水平较低的地区,男性和女性农民工就业质量提升的速度大致保持平行趋势,而在数字经济发展水平较高的地区,女性农民工的就业质量上升速度明显高于男性农民工,这表明数字经济发展水平的提升有助于就业质量性别鸿沟的弥合。

|

| 图 1 数字经济背景下农民工就业质量的性别差异变化趋势① |

根据图1所示,数字经济发展水平较为发达地区的女性农民工就业质量超过了数字经济发展水平较低地区的男性农民工就业质量,这意味着地区差异对于就业质量的影响程度超过了性别。但由于地区之间的经济发展水平、产业结构和数字经济发展指数之间存在着高度相关性,所以并不能因此得出数字经济对于农民工就业质量的影响超过性别的结论,更为严谨的分析需要借助计量经济学的工具。但结合上述三个特征事实至少可以初步得出,数字经济的发展不仅提升了农民工群体的整体就业质量,而且对于女性农民工产生了更为积极的作用,这为本文关于数字经济发展弥合性别鸿沟的核心论点提供了初步的经验支持。

(二)基准回归结果与讨论

表2报告了数字经济发展对农民工就业质量的基准回归估计结果。列(1)为未加入控制变量和固定效应的模型估计,结果显示数字经济变量系数与交互项的系数均在1%的水平上显著,说明数字经济发展不仅提升了农民工的整体就业质量,而且对女性影响更大,这对数字经济发展弥合性别鸿沟的结论进行了初步验证。列(2)在列(1)基础上加入地区和年份固定效应,列(3)则进一步加入个体和地区控制变量,列(4)对数据进行1%的双侧缩尾处理,以缓解异常值对回归结果的潜在影响。可以发现,随着模型设定的严格,数字经济变量系数数值明显下降,表明数字经济发展水平与城市和时间特征具有高度相关性。性别变量系数始终负向显著,交互项的系数始终正向显著。根据表2的回归结果可以得出如下结论:首先,数字经济变量系数显著为正,表明数字经济发展促进了农民工整体就业质量的提升,这主要是通过降低职业搜寻匹配成本、提升劳动力质量和催生新型就业形态等机制得以实现;其次,性别变量系数显著为负,说明从就业质量的视角来看,劳动力市场中确实存在一定程度的性别鸿沟,女性的就业质量显著低于男性;最后,交互项系数均显著为正,表明相比于男性,数字经济对女性农民工就业质量的提升作用更强,有助于弥合农民工就业质量性别鸿沟。根据列(4)的结果,通过计算可得,数字经济发展可以缩小约31.26%(

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 数字经济 | ( |

( |

( |

( |

| 性别 | − ( |

− ( |

− ( |

− ( |

| 数字经济 |

( |

( |

( |

( |

| 个体特征控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| 地区特征控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 样本量 | ||||

| 调整后R2 | ||||

| 注:括号中的数值为个体层面的聚类稳健标准误;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著;下表同。 | ||||

本文采取更换核心解释变量、更换被解释变量、将数据库更换为CLDS等方式对基准回归结果进行稳健性检验,同时也探索数字经济发展的4个一级指标对于弥合性别鸿沟的异质性影响。

(三)内生性问题讨论

在探究数字经济发展对农民工就业质量的性别差异影响过程中可能存在以下两个方面的内生性问题:一是数字经济发展的内生性,即数字化转型可能会受到当地经济状况、人口状况以及就业因素的影响,基准回归结果可能会由此受到双向因果的影响;二是遗漏变量带来的内生性,遗漏的不可观测因素可能同时影响数字经济发展与农民工就业质量,从而导致不可观测因素的自选择性偏误。

为了缓解基准模型中的双向因果问题,本文选择各城市地形起伏度作为工具变量进行回归。已有文献指出,地形起伏度越小越有利于互联网等基础设施的建设,因此与数字经济存在高度相关性(柏培文和张云,2021)。而地形起伏度是脱离经济维度的外生变量,故满足工具变量的要求。由于基准回归包括数字经济与性别交互项,因此本文在工具变量回归时亦构造工具变量与性别的交互项进行第一阶段的估计。表3的回归结果显示,Kleibergen-Paap rk LM statistic的P值小于0.01,拒绝了工具变量不可识别的原假设;Kleibergen-Paap rk Wald F statistic为

| 变量 | 第一阶段估计 | 第二阶段估计 | |

| 数字经济 | 数字经济 | EMQ | |

| 数字经济 | ( | ||

| 性别 | − ( | − ( | − ( |

| 数字经济 | ( | ||

| 工具变量 | ( | ( | |

| 工具变量 | ( | ( | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Kleibergen−Paap rk LM statistic | [ | ||

| Kleibergen−Paap rk Wald F statistic | [16.85] | ||

| 样本量 | |||

五、进一步分析

(一)机制分析

前文的分析结果表明,数字经济发展在显著提升农民工整体就业质量的同时,具有偏向女性的数字红利效应,进而有助于缩小就业质量层面的性别鸿沟。由理论分析可知,可能的路径有:一是从家庭层面来说,数字经济发展能够减少育儿责任给女性农民工带来的“母职惩罚”,从而提高其就业质量;二是从个人层面来说,数字经济发展通过提高女性农民工劳动生产率促进就业质量提升;三是从社会层面来说,数字经济发展能够减少全社会的性别歧视,减少女性在家庭和就业中的不平等待遇,从而缩小就业质量性别鸿沟。本节对上述机制进行实证检验。

1. 缓解“母职惩罚”。数字经济通过提供远程工作机会、灵活的工作安排以及广泛的在线教育资源,为女性提供了更多的劳动机会,同时也减少工作的不稳定性。本文以是否有6岁及以下随迁子女测度“母职惩罚”,并将其作为式(1)的被解释变量进行回归。在验证数字经济发展是否有助于缓解“母职惩罚”之前,本文先对子女随迁带来的“母职惩罚”进行验证,具体做法为生成“子女随迁”变量,若有6岁及以下随迁子女,则赋值为1,否则赋值为0。然后构造性别与子女随迁交互项,若交互项对就业质量的影响为负,则说明育儿责任对女性农民工就业质量产生惩罚作用。根据表4列(1)可知,交互项系数在5%的水平上显著为负,表明相对于父亲群体,子女随迁对母亲就业质量的负向影响更大,验证了“母职惩罚”的存在性,而子女随迁变量系数为正,表明对于男性来说不仅没有生育惩罚,反而通过身份效应和激励效应实现了“生育红利”。接下来,本文基于基准回归模型进行有无随迁子女的分样本检验,表4列(2)、列(3)分别为有无随迁子女的分样本回归结果。其中,有随迁子女样本的数字经济变量与性别变量交互项的系数较大,说明相对于无随迁子女的女性农民工来说,数字经济发展对有随迁子女的女性农民工就业质量提升作用更强,表明“母职惩罚”缓解是数字经济产生性别鸿沟弥合效应的潜在机制。

| 变量 | (1) | (2) | (3) |

| 全样本 | 有随迁子女组 | 无随迁子女组 | |

| 数字经济 | |||

| ( | ( | ||

| 性别 | − | − | − |

| ( | ( | ( | |

| 数字经济 | |||

| ( | ( | ||

| 子女随迁 | |||

| ( | |||

| 性别 | − | ||

| ( | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | |||

| 调整后R2 | |||

| 组间系数差异检验P值 | |||

为了验证“母职惩罚”机制的稳健性,本文采取了如下两种思路:一是考虑到教育也是子女随迁的重要原因之一,进一步将随迁子女年龄范围扩大到15岁及以下(即处于义务教育阶段的子女);二是以2017年CMDS问卷中关于子女照看困难的问题测度“母职惩罚”。实证结果均与预期相符。

2. 弥合劳动生产率差异。根据前文理论分析,数字经济发展不仅能够提升女性农民工的人力资本水平,而且能够创造更适合女性的行业和职业,突出其性别比较优势,从而缩小劳动生产率的性别差距。本文选用城市女性密集行业从业人数占比作为其代理变量。

| 变量 | 女性劳动生产率 (微观层面) | 女性劳动生产率 (宏观层面) |

| (1) | (2) | |

| 数字经济 | ( | ( |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | |

| 省份固定效应 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 310 | |

| 调整后R2 |

3. 性别歧视消减。如果数字经济发展能够减弱社会性别歧视,那么就会从“软环境”层面减少女性农民工在家庭与工作中受到的不平等待遇,从而提高其就业质量。为验证这一机制,首先,根据2013年和2015年CGSS问卷中对就业身份的问题筛选出“雇主”或“个体经营”样本,测度其性别平等意识。表6列(1)结果显示,数字经济发展对于雇主或自营样本的性别平等意识影响不显著。可能的原因是,一方面,考虑到工作性质、体力强度等原因,雇主的性别观念一时难以转变;另一方面,问卷中涉及的雇主样本较少,导致数字经济发展对此类群体的性别平等意识解释力度方差较大。其次,保留除“雇主”或“个体经营”状态外的女性农民工样本,对女性农民工及其配偶的性别歧视意识进行检验。若女性农民工自身性别平等意识提高,则其在寻求工作过程中就会规避那些劳动保障较弱、工资报酬不合理的低质量工作;若其配偶性别平等意识提高,则有利于将女性从家庭中解放出来提高其劳动参与度,从而提高就业质量。表6列(2)、列(3)分别为以女性农民工及其配偶性别歧视观念作为被解释变量的回归结果,观察数字经济变量系数可知,数字经济能够削弱女性农民工的性别歧视观念,而对其配偶的影响不显著。这可能是因为在性别平等意识提升方面,女性能够更快捷地利用数字手段增进自身对性别平等的认识,提高自己的主体地位(Antonio和Tuffley,2014)。最后,为更清晰地了解数字经济发展对城市层面的性别歧视观念的改善,本文借鉴Lu等(2023)的研究方法,在控制个体特征的基础上计算出城市层面的性别歧视指数,进一步验证结果稳健性。结果如表6列(4)所示,数字经济变量系数是显著的,表明数字经济发展能够促进全社会形成性别平等的观念,故而对缩小就业质量的性别差距起到推动作用。因此,假说4得到验证。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 雇主 | 女性农民工 | 女性农民工配偶 | 城市整体 | |

| 数字经济 | − ( | − ( | ( | − ( |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 城市固定效应 | 控制 | |||

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 286 | 168 | ||

| 调整后R2 |

此外,由于性别歧视消减与女性劳动生产率提升可能存在相关性,为缓解可能造成的干扰,本文通过互为控制变量的方式进行机制变量的独立性检验。具体来说,在分析劳动生产率差异弥合机制时,将性别歧视的宏微观指标作为控制变量加入回归。在检验性别歧视消减机制时,控制宏微观层面的女性劳动生产率变量。根据回归结果,在加入控制变量后,机制变量系数均保持显著,说明它们虽然可能存在关联,但仍然具有相对的独立性。

(二)异质性分析

本节通过分样本回归的方法实证检验基准回归结论对处于不同市场化水平、人力资本水平和年龄阶段的群体有何不同。

六、结论与政策启示

实现性别机会公平是构建社会主义和谐社会的重要内容,数字经济发展有利于增加女性工作机会、改善女性工作环境以及弥合性别鸿沟。本文从农民工就业质量的视角出发,研究数字经济发展对于性别鸿沟的弥合效应及其实现路径。本文通过理论分析得出,数字经济发展可以通过缓解“母职惩罚”、缩小劳动生产率性别差异和消减性别歧视等路径,弥合就业质量的性别鸿沟。然后,将CMDS微观个体数据与城市层面宏观数据相匹配,构建“城市—年份”双固定效应模型进行实证研究,发现数字经济发展有助于提升农民工整体的就业质量,并且对女性农民工就业质量的提升效应更大,从而有效弥合了性别鸿沟,理论分析得出的三大路径假说也得到实证研究的验证。基于以上结论,本文得到以下几点政策启示:

第一,构建与数字经济发展相匹配的性别友好型就业制度体系。推动劳动法规与数字就业形态同步更新,鼓励企业在保障运营效率前提下,允许岗位适用者协商弹性工作安排,重点覆盖育儿、养老照护等家庭责任高峰期劳动者。以补贴等形式鼓励企业利用数字技术建立女性友好型工作环境,为年轻父母提供灵活的工作安排和育儿支持设施,减少生育惩罚对劳动者就业质量的损害。对于数字平台经济可能带来的就业保障和劳资冲突新问题,要及时出台法律法规并制定适应的社会保障制度,确保平台灵活就业人员享有合理合法充分的劳动保障和法律保护。

第二,增强弱势群体“数字资本”,促进高质量充分就业。强化数字素养培育的制度性供给,整合教育、人社、民政等部门资源,建立覆盖城乡的多层次数字技能普及网络,重点开发适老化、低门槛的标准化课程体系,尤其关注人力资本较低和年纪偏大的女性农民工群体,提升其利用数字工具就业、创业、获取信息与服务的能力。深化数字技能与就业市场的结构性衔接,推动建立政企协同的产教融合机制,依托行业龙头企业开发符合新就业形态需求的职业技能认证体系,引导培训内容与人工智能应用、平台经济运营等前沿领域动态对接。同步健全就业过渡保障制度,建立数字技能应用跟踪评估与再提升机制,使数字技术应用切实转化为弱势群体共享发展红利的有效通道。

第三,深化要素市场化改革,依托数字平台构建性别平等社会。本文异质性分析发现,健全的市场机制是实现数字经济性别鸿沟弥合效应的关键因素。因此,要发挥数字经济和市场机制的协同效应,合理降低市场准入门槛,加速数据要素确权和有序流动。同时,要打造适配女性发展的数字经济生态,针对电商直播、在线咨询等女性密集型行业,应完善职业认定、培训和行业标准体系,增强零工经济背景下女性劳动者的就业能力和职业稳定性。强化短视频等数字平台监管责任,健全相关法律法规。政府应宣传性别平等理念,树立良好的榜样。

| [1] | 柏培文, 张云. 数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J]. 经济研究, 2021(5): 91–108. |

| [2] | 陈永伟, 陈志远, 向书坚, 等. 数字化转型、家庭劳动力配置和农户增收[J]. 经济经纬, 2025(3): 29–42. |

| [3] | 仇化, 尹志超. 数字化转型、信息搜寻与女性高质量就业[J]. 财贸经济, 2023(7): 124–141. |

| [4] | 董志强, 彭娟, 刘善仕. 平台零工经济中的性别收入差距研究[J]. 经济研究, 2023(10): 15–33. |

| [5] | 方师乐, 韩诗卉, 徐欣南. 电商发展与农村共同富裕[J]. 数量经济技术经济研究, 2024(2): 89–108. |

| [6] | 方师乐, 黄祖辉, 徐欣南. 数字金融发展的包容性增长效应——农户非农创业的视角[J]. 农业技术经济, 2025a, (2): 43-62. |

| [7] | 方师乐, 黄祖辉, 徐欣南. 城乡要素流动与县域农村产业融合——进城务工人员返乡创业的视角[J]. 浙江社会科学, 2025b, (5): 16-32, 156-157. |

| [8] | 方师乐, 倪汤顺. 积分入学政策、技能偏向与流动人口居留意愿[J]. 经济社会体制比较, 2024(6): 122–133. |

| [9] | 冯素玲, 熊龙婷, 房孝宇. 数字经济发展能否缩小性别工资差距?——基于CFPS数据的实证研究[J]. 经济问题, 2024(9): 24–33. |

| [10] | 顾冬冬. 数字技术赋能高质量充分就业: 作用机理与路径选择[J]. 经济学家, 2025(4): 24–35. |

| [11] | 郭晴, 孟世超, 毛宇飞. 数字普惠金融发展能促进就业质量提升吗?[J]. 上海财经大学学报, 2022(1): 61–75,152. |

| [12] | 贺光烨, 吴晓刚. 市场化、经济发展与中国城市中的性别收入不平等[J]. 社会学研究, 2015(1): 140–165,245. |

| [13] | 计迎春, 郑真真. 社会性别和发展视角下的中国低生育率[J]. 中国社会科学, 2018(8): 143–161,207-208. |

| [14] | 江小涓. 数智时代的秩序重构与治理合作: 合理合意双重目标[J]. 管理世界, 2025(5): 1–14,58. |

| [15] | 梁文泉, 钟瑞婷. 城市内的“孟母”: 子女随迁如何影响母亲就业决策和性别收入差距?[J]. 经济学(季刊), 2023(5): 2042–2060. |

| [16] | 卢海阳, 杨龙, 李宝值. 就业质量、社会认知与农民工幸福感[J]. 中国农村观察, 2017(3): 57–71. |

| [17] | 牛建国, 夏飞龙, 蒋鑫. 数字经济背景下人工智能发展对女性就业影响的研究[J]. 当代经济管理, 2024(6): 87–96. |

| [18] | 彭丽娜, 徐家鹏, 姜志德, 等. 数字经济对农村流动人口就业质量的影响[J]. 人口与发展, 2023(4): 31–46. |

| [19] | 戚聿东, 刘翠花. 数字经济背景下互联网使用是否缩小了性别工资差异——基于中国综合社会调查的经验分析[J]. 经济理论与经济管理, 2020(9): 70–87. |

| [20] | 齐秀琳, 江求川. 数字经济与农民工就业: 促进还是挤出?——来自“宽带中国”政策试点的证据[J]. 中国农村观察, 2023(1): 59–77. |

| [21] | 乔小乐, 杜强, 何洋. 数字经济背景下劳动者职业流动及其收入效应研究[J]. 中国人口科学, 2023(1): 86–100. |

| [22] | 史新杰, 李实, 陈天之, 等. 机会公平视角的共同富裕——来自低收入群体的实证研究[J]. 经济研究, 2022(9): 99–115. |

| [23] | 宋月萍. 数字经济赋予女性就业的机遇与挑战[J]. 人民论坛, 2021(30): 82–85. |

| [24] | 随淑敏, 夏璋煦. 数字经济发展的就业质量分化效应——基于劳动者技能和区域异质性视角的分析[J/OL]. 重庆大学学报(社会科学版), https: //link.cnki.net/urlid/50.1023.c.20241226.1319.006, 2025-06-26. |

| [25] | 王杰, 张世伟, 张君凯. 数字经济、非认知技能溢价与性别工资差距[J]. 中央财经大学学报, 2025(2): 38–56. |

| [26] | 夏怡然, 魏东霞, 严功翠, 等. 灵活就业中的“学习效应”——以外卖骑手为例[J]. 学术月刊, 2023(5): 45–52. |

| [27] | 邢春冰, 邱康权. 非正规就业与工资差距——来自劳动密集型企业员工调查的证据[J]. 经济研究, 2024(3): 74–92. |

| [28] | 杨昕, 赵守国. 数字经济赋能劳动生产率的收敛效应——基于人口红利转变的视角[J]. 中国人口科学, 2023(2): 3–18. |

| [29] | 张广胜, 王若男. 数字经济发展何以赋能农民工高质量就业[J]. 中国农村经济, 2023(1): 58–76. |

| [30] | 张勋, 杨紫, 谭莹. 数字经济、家庭分工与性别平等[J]. 经济学(季刊), 2023(1): 125–141. |

| [31] | 周闯, 郑旭刚, 许文立. 县域新型城镇化建设与农业转移人口就业质量[J]. 世界经济, 2024(4): 212–240. |

| [32] | Acemoglu D, Restrepo P. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488–1542. DOI:10.1257/aer.20160696 |

| [33] | Antonio A, Tuffley D. The gender digital divide in developing countries[J]. Future Internet, 2014, 6(4): 673–687. DOI:10.3390/fi6040673 |

| [34] | Becker G S. A Theory of the allocation of time[J]. Economic Journal, 1965, 75(299): 493–517. DOI:10.2307/2228949 |

| [35] | Beller A H. Occupational segregation by sex: Determinants and changes[J]. Journal of Human Resources, 1982, 17(3): 371–392. DOI:10.2307/145586 |

| [36] | Blau F D, Kahn L M. The gender wage gap: Extent, trends, and explanations[J]. Journal of Economic Literature, 2017, 55(3): 789–865. DOI:10.1257/jel.20160995 |

| [37] | Burchell B, Sehnbruch K, Piasna A, et al. The quality of employment and decent work: Definitions, methodologies, and ongoing debates[J]. Cambridge Journal of Economics, 2014, 38(2): 459–477. DOI:10.1093/cje/bet067 |

| [38] | Bütikofer A, Jensen S, Salvanes K G. The role of parenthood on the gender gap among top earners[J]. European Economic Review, 2018, 109: 103–123. DOI:10.1016/j.euroecorev.2018.05.008 |

| [39] | Cirillo V. Technology, employment and skills[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2017, 26(8): 734–754. DOI:10.1080/10438599.2017.1258765 |

| [40] | Gandini A. Labour process theory and the gig economy[J]. Human Relations, 2019, 72(6): 1039–1056. DOI:10.1177/0018726718790002 |

| [41] | Goldin C, Rouse C. Orchestrating impartiality: The impact of “blind” auditions on female musicians[J]. American Economic Review, 2000, 90(4): 715–741. DOI:10.1257/aer.90.4.715 |

| [42] | Goldin C. The quiet revolution that transformed women’s employment, education, and family[J]. American Economic Review, 2006, 96(2): 1–21. DOI:10.1257/000282806777212350 |

| [43] | Lu J, Xiao Q L, Wang T X. Does the digital economy generate a gender dividend for female employment? Evidence from China[J]. Telecommunications Policy, 2023, 47(6): 102545. DOI:10.1016/j.telpol.2023.102545 |

| [44] | Mukherjee S S. More educated and more equal? A comparative analysis of female education and employment in Japan, China and India[J]. Gender and Education, 2015, 27(7): 846–870. DOI:10.1080/09540253.2015.1103367 |

| [45] | Patton T O. In the guise of civility: The complicitous maintenance of inferential forms of sexism and racism in higher education[J]. Women’s Studies in Communication, 2004, 27(1): 60–87. DOI:10.1080/07491409.2004.10162466 |

| [46] | Roberts A. Gender, financial deepening and the production of embodied finance: Towards a critical feminist analysis[J]. Global Society, 2015, 29(1): 107–127. DOI:10.1080/13600826.2014.975189 |

| [47] | Woodcock J, Graham M. The gig economy: A critical introduction[M]. Cambridge: Policy, 2019. |