2024第50卷第12期

2. 南京大学 商学院,江苏 南京 210008

2. Business School, Nanjing University, Nanjing 210008, China

一、引 言

就业是民生之本。党的二十届三中全会指出,要健全高质量充分就业促进机制,完善就业公共服务体系,着力解决结构性就业矛盾。2023年中央经济工作会议指出,要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。在我国社会经济发展的新形势下,实现高质量就业是维护社会稳定的“压舱石”,也是改善人民生活水平、进而实现共同富裕的重要保障。劳动者的就业稳定性是衡量劳动力市场就业质量的重要指标,其已经成为当前社会普遍关注的热点问题。稳定就业对于劳动者个人职业生涯发展、企业生产效率提高及社会和谐稳定均存在正面效应。“转换者和停留者”模型认为,不稳定的个人特征将使得转换者的生产效率明显低于停留者。当劳动者的就业状况处于不稳定状态时,偏低的就业质量可能导致劳动者面临收入减少等职业风险。从企业视角看,“短工化”情况不利于企业培养高素质、高匹配度的员工队伍。另外,招聘及岗前培训等产生的额外成本会降低企业整体生产效率。如果劳动力就业不稳定,那么这会不利于产业结构转型升级以及社会和谐稳定。

完善的社会保障体系是民生福祉的基础性工程,既能满足劳动者在就业、住房、养老及医疗等方面的需求,全方位提升劳动者生活品质,也有利于劳动者就业。住房公积金是我国社会保障体系的重要组成部分,其能显著提升缴存者住房购买能力。对于缴存住房公积金的劳动者而言,其实现“住有所居、住有宜居”的可能性将显著提升,出于“安居乐业”和定期偿还贷款等现实因素,他们可能有较高的就业稳定性。同时,在当前住房公积金提取和使用门槛不断趋于宽松的背景下,公积金提前储蓄、免税、低息贷款等所带来的“隐藏性”收入功能使其在居民收入结构中的影响越来越大。此外,公积金制度为缴存职工提供的机会公平与权利保障等也有助于提升他们的工作评价,进而实现稳定就业。

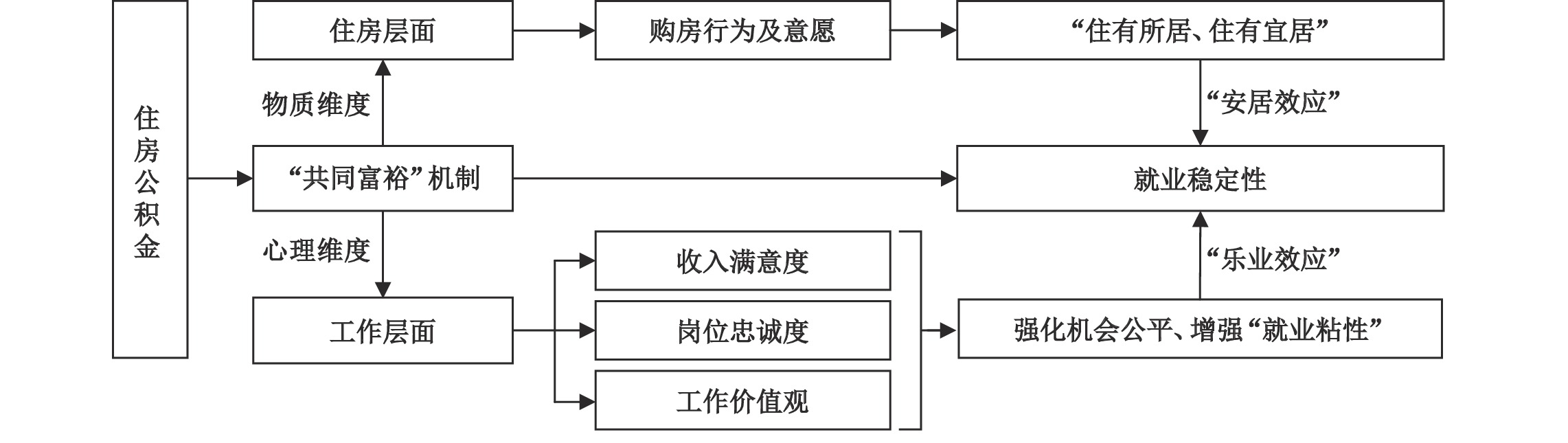

目前,已有大量学者对住房公积金制度的功能发挥及就业稳定性进行了探讨,但较少有学者将二者结合,探讨住房公积金与就业稳定性之间的内在逻辑关系。唐珏(2022)、万海远等(2024)虽然从企业视角探讨了公积金降费对稳定就业的影响,但考虑到公积金制度是我国民生事业的重要组成部分,在一定程度上能增强劳动者的获得感、幸福感和安全感,为缴存者提供了保障。因此,本文从劳动者的研究视角,探讨公积金缴存对劳动者就业稳定性的重要影响,这有助于进一步弄清公积金制度“保民生、稳就业”的内在原理。本文使用2016年、2018年中国劳动力动态调查数据,系统地对住房公积金制度与劳动者就业稳定性之间的关系进行实证检验。研究发现,缴存住房公积金能显著提升劳动者的就业稳定性,并且这一影响将会因劳动者个体、家庭或工作行业类型等特征不同而存在差异。机制分析表明,住房层面的“安居效应”及工作层面的收入效应、岗位认同效应、工作价值观效应是住房公积金影响劳动者就业稳定性的主要内在机制。此外,公积金制度的稳就业效应仅对工作时间为标准时长及适度超时工作的劳动者适用,而对重度超时工作的劳动者则没有明显效果。

本文的边际贡献主要有以下几方面:第一,相较于其他社会保障体系,学者们对住房公积金与就业稳定性之间的相关问题仍然缺乏关注,且现有文献主要从企业端视角探讨公积金制度与就业之间的关系。而本文围绕党的二十届三中全会精神,从劳动者视角探讨公积金缴存对劳动者就业稳定性的影响,为劳动者就业提供了经验参考。第二,目前较少有学者从“共同富裕”机制即“安居”和“乐业”视角探讨公积金制度与就业稳定性之间的关系。本文根据劳动价值论、公平理论和期望理论等经典理论,以住房及就业这两个重要的民生领域作为切入点,深入探讨公积金制度对就业稳定性影响效应的内在机理,这对切实解决“稳就业、保民生”等问题以及进一步完善住房公积金制度具有重要的政策启示。第三,本文在研究住房公积金与劳动者就业稳定性关系的基础上,进一步探讨了不同工作时长劳动者的就业稳定性的异质性影响,揭示了公积金制度对不同劳动者就业稳定性的影响,从而使得本文的研究结论更加具有社会现实意义。

本文余下结构安排如下:第二部分为文献综述与理论分析;第三部分为样本选择与研究设计;第四部分为实证结果分析;第五部分为结论与建议。

二、文献综述与理论分析

(一)就业稳定性的定义与测度

当劳动力市场中所能保证的劳动力供给与当前经济结构优化、发展方式转变的工作模式相匹配,则意味着高质量充分就业的实现(凌珑,2023)。经济学上往往将这种劳动力与工作岗位的匹配程度定义为就业质量。基于这一基本内涵,在当前研究中,通常利用劳动者就业稳定性以衡量就业质量,如果劳动者在其从事的工作岗位中投入的人力资本与该工作岗位所能提供的福利待遇具有较高匹配度,双方均愿意维持当前状态的雇佣关系,这样就具有就业稳定性。如果双方之间匹配质量过低,则可能会造成其中一方或双方不满当前的雇佣状态,从而进行工作转换,即出现就业不稳定情况(Mortensen,2011;邵敏和武鹏,2019)。已有研究关于就业稳定性的测度方法主要有三种,分别为借助问卷形式对受访者进行直接提问的主观测量法、比值法及综合指标法(张艳华和沈琴琴,2013;孙学涛等,2018)。而衡量劳动者就业稳定性常用的指标也可以分为多种,如劳动者在一定时期内进行工作转换的次数、工作期限长短、劳动者与雇主之间是否具有稳定的雇佣关系等(张艳华和沈琴琴,2013;明娟和曾湘泉,2015;李中建和袁璐璐,2017)。随着当前社会不断进步,劳动者将更加注重自身价值判断的主观感知,因此如工作满意度、职业期待吻合度、离职意向与职业发展前景等主观性指标也逐渐被学者们加入就业稳定性的统一框架下进行比较分析(Mira,2021)。

(二)就业稳定性的影响因素

现有研究观点认为,当前很多因素会影响劳动者的就业稳定性,这些因素大概可以概况为四点:个人层面、家庭社会层面、工作层面及其他外生因素层面。从个人层面看,受教育程度、年龄、性别、婚姻、子女数量、户籍属性、健康状况等都是影响劳动者就业稳定性的关键因素(Blundell等,2016;李子联,2020)。从家庭社会层面看,务工距离、入职门槛、住房财富、家庭所持经济及社会资本等因素也会使劳动者的就业状态发生改变(宁光杰,2012)。从工作层面看,工作单位类型、工作经验、工作报酬、福利待遇、工作环境及职业发展空间等因素也使劳动者的就业稳定性产生差异(Handel,2015;刘涛和王德政,2021)。另外,工作时间过长以及经常性加班不仅使劳动者身体受到损伤,而且挤占了其闲暇活动时间,这些因素可能降低劳动者对工作的满意度,从而不利于其稳定就业(邓彤博和李敏,2021)。工会、各地最低工资政策、解雇机制、相关劳动权益保护法律等也能够在一定程度上影响劳动者的就业稳定性(杜鹏程等,2018;靳卫东等,2022)。

(三)理论分析:住房公积金对劳动者就业稳定性的影响机制

随着时代社会的不断发展,劳动者将更加注重其生活质量的提升。从理论层面讲,我国社会保障体系能为劳动者提供稳定且安全的收入预期。例如,其可以缓解劳动者在失业或购房等方面的问题。社会保障体系为劳动者提供就业保护,这使得其被誉为当前劳动力市场的“减震器”(刘贯春等,2021)。住房公积金作为我国社会保障体系的重要组成部分,该制度也可能对劳动者的就业稳定性产生重要影响。由于住房公积金制度本质上是职工工资收入的重要组成部分,其缴存比例和金额通常比较高。专款专用的特殊性使得住房公积金为缴存职工提供了购房支持。从马克思主义政治经济学的劳动价值理论视角来看,公积金制度的强制性缴存特征能够促使用人单位不得不返还劳动者自身所创造的社会剩余,这在一定程度上也减少了用人单位对劳动者剩余价值的占有,说明公积金的缴纳能够促使劳动者缓解与用人单位之间的“劳资关系”(吴义东和王先柱,2022)。住房公积金制度也具有很强的财富收入分配效应,合理的财富收入分配也能够对劳动者的就业稳定性产生重要影响。同时,互助性特征使得住房公积金制度形成“人人为我、我为人人”的良性循环机制,其使得缴存职工享有平等的住房权,“住有所居、住有宜居”能使得劳动者顺利实现“安居乐业”。此外,住房公积金制度作为一项普惠性非基本公共服务,其能够增强缴存职工的身份认同感、归属感和获得感。因此,住房公积金也能够从心理层面增强机会公平与“工作粘性”,从而提高劳动者的就业稳定性。基于上述分析,本文提出如下假说:

假说1:缴存住房公积金能够提高劳动者就业稳定性。

从住房层面看,公积金对解决职工住房问题有重要意义(王先柱,2020;吴义东等,2023)。住房是一种价格相对较高的消费品。现有研究表明,对劳动者来说,只有在其具有一定的经济条件并且能够稳定支付房贷的情况下,购房才是一个明智的选择(李江一,2018)。而住房公积金是一种专款专用的住房资金,缴存者能够凭借住房公积金提升其偿还房贷的能力(周京奎,2012)。受传统观念、社会文化等多种因素影响,住房对劳动者而言具有体现社会经济地位及情感依托的双重效果(张雅淋等,2022):一方面,受到“安居乐业”的传统观念的影响,拥有自有住房的群体在一定程度上缓解了其在居住层面的“后顾之忧”,这将使得他们更有动力和精力投入所从事岗位中,进而提升就业稳定性;另一方面,劳动者拥有住房能够降低其流动至其他地方进行工作转换的概率。综上所述,如果劳动者拥有稳定的住房,则可提高其就业稳定性。因此,本文提出如下假说:

假说2:缴存住房公积金可能通过促进劳动者的购房行为及意愿,提升其拥有住房的概率,从而提高劳动者就业稳定性。

从工作层面看,由于劳动者的工资收入是通过现金福利、实物福利、公积金、工资、年终奖和奖金等综合计算所得,因此劳动者所缴存的公积金也可视为单位所给予的一项延迟性收入,再加上其免缴个人所得税、低息贷款等优惠机制,缴存公积金为缴存者实现一定的财富储备,劳动者可以在退休阶段依靠这笔资金用于养老保障。因此,公积金缴存者对其当前所从事单位的收入满意度可能高于其他群体,这将进一步提高劳动者的就业稳定性。根据过程型激励的期望理论和公平理论,随着我国市场化程度的不断提升及劳动者日益增长的获得感及幸福感,劳动者期望从市场中获得其应有的福利待遇,对资源分配的公平感和认同感也取决于通过再分配来缩小收入差距和实现社会公平(詹鹏等,2018;邓大松和李芸慧,2019)。完善的社会保障体系已逐渐成为当前用人单位重要的绩效激励手段,其也能提高生产率(Bellettini和Ceroni,1999)。如果劳动者从用人单位获得相对稳定的工作保障和福利待遇,则能显著增强其对所从事工作单位的归属感和认同感(王红芳等,2019)。更加稳定的工作环境以及更高层次的归属感和认同感将有助于提升劳动者对当前工作的满意度。因此,住房公积金能通过提升劳动者的岗位忠诚度和认同感来实现稳定就业。此外,对于劳动者个人而言,公平的薪酬、良好的福利以及个人发展等能够提升其对工作重要性的感知程度(谢玉华等,2020)。作为个体内在稳定的信念,工作重要性感知能够对劳动者的工作态度及工作行为产生作用。依据“心理授权”理论,个体所感知的工作意义、自我效能等都是“心理授权”的表现形式。一般来说,“心理授权”程度高的劳动者更能感受到工作的重要意义,因此他们通常也会更加积极主动地投入所从事的岗位。住房公积金作为用人单位给予职工的一项重要福利待遇,从理论上能提升其对工作重要性及工作意义的感知程度,这也将减少劳动者在工作中的懈怠情绪,从而提高劳动者就业稳定性。具体影响机制如图1所示。综上所述,本文提出如下假说:

|

| 图 1 住房公积金对劳动者就业稳定性的影响机制 |

假说3:缴存住房公积金可能通过提高劳动者的收入满意度,从而提高其就业稳定性。

假说4:缴存住房公积金可能通过增加劳动者对所从事工作单位的忠诚度,从而提高其就业稳定性。

假说5:缴存住房公积金可能通过提高劳动者对工作重要性及工作意义的感知程度,从而提高其就业稳定性。

三、样本选择与研究设计

(一)数据来源及筛选说明

本文所使用的数据主要来自中山大学社会科学调查中心2016年和2018年中国劳动力动态调查数据(CLDS)。

(二)变量选择与描述

1. 被解释变量。本文的被解释变量为劳动者就业稳定性,该指标由劳动者工作“脆弱性”的逆向处理所得到。由于劳动者工作质量的衡量在理论上缺乏统一标准,本文参考已有文献方法(谢勇,2015;邵敏和武鹏,2019),并结合问卷数据特征,选取劳动者更换工作频率以及劳动者更换工作偏好、对当前工作满意度来衡量劳动者就业稳定性状况。在对这三个变量进行归一化处理的基础上,通过熵值法测算出一项综合性就业评价指标。将指标置于统一框架下进行对比分析,更有利于对不同劳动力群体提供针对性解决方案。本文被解释变量就业稳定性的经济含义为一种高质量就业的具体体现。由于本文的研究视角为劳动者个人,而现有研究表明,微观层面的高质量就业主要指劳动者能够实现稳定增长的收入达到相对较高的工作满意程度以及处于氛围良好的工作环境等(孔微巍等,2019)。因此,不论是客观维度的更换工作频率还是主观维度的更换工作偏好、工作满意度,都能在一定程度上反映劳动者是否处于高质量充分就业的状态中。具体而言,劳动者更换工作频率选取CLDS问卷数据中“刚刚谈的这份工作,是不是您的第一份工作”问题的回答,即现在的工作是否为第一份工作。如果被访者回答为“是”,则将其工作次数设定为1;如果被访者回答为“否”,则选取“您自工作以来,一共有过几次工作经历”这一问题中所回答的工作次数,得出劳动者更换工作频率这一指标。一般而言,劳动者更换工作频率越高,则其就业稳定性越差。劳动者更换工作偏好这一指标通过问卷数据中劳动者现在的工作、之前的工作或第一次工作是否为主动辞职这几个问题进行设定。如果劳动者在现在的工作、之前的工作或第一次工作中为主动辞职,则将其视为有更换工作的偏好,将该变量取值为1;反之,则没有更换工作的偏好,将其取值设定为0。在本文样本范围内,约有14.8%的劳动者有更换工作的偏好。一般而言,劳动者有更换工作的偏好,则其就业稳定性相对来说低于无更换工作偏好的劳动者。劳动者对当前工作的满意度这一指标根据CLDS问卷中劳动者对工作的满意程度进行赋值。被访者回答选项包括“非常满意”“比较满意”“一般”“不太满意”和“非常不满意”五种,分别将其赋值为1、2、3、4和5。该指标的值越大,则表示劳动者对其工作满意度越低。在本文样本范围内,劳动者工作满意度的平均值介于2和3之间。一般而言,工作满意程度能够反映劳动者个体对当前所从事工作状况的心理状态。如果劳动者对其所从事工作的满意程度较高,则会降低其职业流动倾向,从而提高劳动者就业稳定性。

2. 核心解释变量。本文的核心解释变量为劳动者是否缴纳住房公积金。如果被访者回答缴纳住房公积金,则该变量取值为1,否则该变量取值为0。在本文样本范围内,约有14.5%的劳动者缴纳住房公积金,具体如表1所示。

| 变量 | 变量说明 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 劳动者工作“脆弱性” (就业稳定性的逆向指标) |

运用熵值法综合测算所得指标,根据劳动者更换工作频率、 更换工作偏好及工作满意度测算而来 |

0.099 | 0.199 | 0 | 0.967 |

| 工作更换频率 | 受访者更换工作次数(次) | 1.474 | 1.282 | 1 | 18 |

| 工作更换偏好 | 有偏好=1;无偏好=0 | 0.148 | 0.355 | 0 | 1 |

| 工作满意度 | 非常满意=1;比较满意=2;一般=3;不太满意=4;非常不满意=5 | 2.438 | 0.758 | 1 | 5 |

| 住房公积金 | 是=1;否=0 | 0.145 | 0.352 | 0 | 1 |

| 注:限于篇幅,省略多个层面控制变量的描述性统计结果,留存备索。 | |||||

3. 控制变量。本文的主要控制变量包括个体、家庭及工作层面。其中,个体层面控制变量包括劳动者性别、年龄(及其平方项)、受教育程度、户籍属性、政治面貌、健康状况、婚姻状况、城镇职工基本医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险的缴纳状况;家庭层面控制变量包括劳动者家庭成员数量、家庭年总收入、家庭年总支出;工作层面控制变量包括工作报酬、工作安全性、工作经验、工作社会网络关系及是否接受过工作技能培训。在计算劳动者工作经验时,本文以6岁作为学龄标准,计算方式为受访者年龄减去受访者受教育年限后再减去6。同时,考虑到不可观测因素影响,本文还以虚拟变量形式控制时间和地区固定效应。

(三)计量模型设定

本文考察缴纳住房公积金对劳动者就业稳定性的影响。因此,构建如下计量回归模型:

| $ {{(Work}_{\_stability})}_{ijt}=\alpha +\beta {Hpf}_{ijt}+\gamma {X}_{ijt}+{\delta }_{t}+{\theta }_{j}+{\varepsilon }_{ijt} $ | (1) |

其中,下标

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表2报告了基于OLS模型的回归结果。根据回归结果,核心解释变量回归系数均通过1%的显著性水平检验,表明劳动者缴纳住房公积金有助于提高其就业稳定性,所以验证了假说1。收入不足、工作环境恶劣、缺乏相应福利待遇等将损害劳动者的基本权利,进而不利于提高劳动者就业稳定性。住房公积金不仅能为劳动者提供基本的住房需求保障,而且能为其提供额外收入来源。此外,缴纳住房公积金往往能够为缴存者带来不可替代的福利效应,提升职工的幸福感、归属感与安全感。因此,缴纳公积金群体的就业稳定性会高于未缴纳住房公积金群体,本文实证结果能在一定程度上证明这一结论。

| 劳动者就业稳定性 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 住房公积金 | ||||

| ( |

( |

( |

( |

|

| 个体层面控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 家庭层面控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| 工作层面控制变量 | 控制 | |||

| 地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | ||||

| R2 | 0.231 | 0.260 | 0.262 | 0.265 |

| 注:限于文章篇幅,此处省略控制变量的回归结果,留存备索;括号内为t值或z值;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,下表同。 | ||||

(二)稳健性检验

为保证基准回归结果的稳定性,本文采用多种策略对住房公积金与劳动者就业稳定性之间的关系进行稳健性检验。

1. 调整固定效应。在基准回归中,本文采用的方法是控制时间与地区双固定效应进行实证检验,但这种方法忽略了各地区由于时间变化等因素的影响。因此,本部分进一步采用控制“时间×地区”的联合固定效应方法进行稳健性检验(Moser和Voena,2012),旨在更加严格地排除随着时间和地区变化的不可观测因素对本文实证结果可能造成的干扰。表3列(1)结果表明,在采用联合固定效应方法对模型进行检验后,缴纳住房公积金对劳动者就业稳定性的影响仍然显著为正。

| 劳动者就业稳定性 | ||||||

| 调整 固定效应 |

Probit | Logit | 是否签订 劳动合同 |

劳动合同 签订期限 |

考虑劳动者 年龄影响 |

|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 住房公积金 | ||||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 联合固定效应 | 控制 | |||||

| 地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| N | ||||||

| R2/Pseudo-R2 | 0.277 | 0.291 | 0.289 | 0.217 | 0.295 | 0.265 |

2. 替换估计方法。将被解释变量劳动者就业稳定性按照平均数进行分类,就业稳定性综合指数高于平均数的群体赋值为1,反之则赋值为0,从而将被解释变量定义为二值虚拟变量,分别进行Probit和Logit模型检验。表3列(2)和列(3)结果表明,更换模型进行回归后,缴纳住房公积金对劳动者就业稳定性为显著的正向影响。

3. 更换测度方式。为缓解本文被解释变量可能存在的测量误差问题,本部分通过更换被解释变量的测度方式对实证结果进行稳健性检验。签订劳动合同意味着劳动者的劳动权益得到基本保障,这能够使得雇主与雇员之间形成一种相对稳定的契约关系,进而拥有较高的就业稳定性。同时,不同类型的劳动合同也可能使得就业稳定性存有差异。从理论上看,较长的劳动合同签订期限能使得劳动者与用人单位之间的合作关系更加稳固。因此,本部分进一步选取劳动者是否签订劳动合同、所签订劳动合同期限作为劳动者就业稳定性的新度量指标(李中建和袁璐璐,2017)。表3列(4)和列(5)结果显示,在更换被解释变量的测度方式后,核心解释变量的估计系数依然显著为正,表明基准回归结果稳健。考虑到劳动者更换工作频率可能会受到其年龄大小的影响,因此将劳动者更换工作频率的计算方式定义为劳动者更换工作次数除以当前年龄减去首次务工年龄后的比值。在此基础上通过熵值法重新测算出就业稳定性的综合指标。表3列(6)结果表明,此时核心解释变量的估计系数仍然与基准回归结果一致。

4. 随机抽样。分别采取有放回和无放回的抽样方式从本文样本中随机抽取30%、50%、70%的子样本并对其进行估计。根据回归结果,不论是采用有放回抽样方式还是无放回抽样方式,住房公积金的回归系数始终显著为正,这证明了缴纳住房公积金能够显著提升劳动者的就业稳定性。

(三)内生性问题处理

住房公积金缴存对劳动者就业稳定性的影响可能存在由反向因果、样本自选择偏误、遗漏变量等导致的内生性问题。因此,本文进一步对这些可能存在的问题进行处理,从而更好地识别住房公积金缴存与劳动者就业稳定性之间的因果关系。

1. 工具变量估计。本部分参考Acemoglu等(2019)、陈选娟和林宏妹(2021)的方法,将样本按照劳动者年龄、受教育程度以及其所在地区三个变量进行分组。首先,将劳动者年龄分为三组,分别为45岁以下群体、45岁至60岁群体、60岁以上群体;其次,按照劳动者受教育程度分为三组,分别为初中及以下学历组、高中职高技校中专学历组、大专及以上学历组;最后按照东部、中部、西部将劳动者分为三组,共计形成27个组群,并计算不同个体所在组群的公积金平均参保率,从而形成工具变量。选取该工具变量的内在原因是:一方面,根据“同侪效应”理论,受地方政策、社会网络等因素的影响,群体特征会与个体的某一特征密切相关;另一方面,同一群组内其他家庭的住房公积金缴存状态是由当地住房公积金制度的具体政策条例所决定,与单个劳动者的工作满意度、工作转换频率及工作更换偏好并无直接相关关系。因此,该工具变量同时满足相关性和外生性假设要求。根据回归结果,在采用工具变量法对模型进行内生性处理后,核心解释变量的回归系数仍然在1%的显著性水平下显著为正,与基准回归结果保持一致,这再次证明了文章结论的稳健性。同时,本部分所选取的工具变量通过了识别不足和弱工具变量检验,这证明该工具变量是有效的。

2. 改变工具变量外生性假设。为进一步论证工具变量的有效性,本文同时使用Lewbel(2012)提出的基于异方差构造工具变量的方法。该方法能够突破传统工具变量所需满足的外生性约束条件的限制。由于Lewbel(2012)工具变量法需要满足内生变量对外生变量回归所得残差为异方差的条件,本文对其进行了检验。根据检验结果可知,所得残差可以拒绝同方差假设。因此,本文在此基础上构建新的工具变量,并对模型进行检验。结果显示,核心解释变量的回归系数仍然显著为正,这表明在放松所选取工具变量的外生性假设条件后,本文的实证结论仍然成立。

3. 缓解样本自选择偏误问题。对于自选择偏误问题,本文采用Heckman两阶段法进行处理。在第一阶段,本文将劳动者是否缴纳住房公积金作为被解释变量,将群组公积金缴存率作为解释变量,同时加入基准回归中,并对所有控制变量进行Probit回归。在第二阶段,通过第一阶段的回归结果计算出逆米尔斯比率(IMR),并将其加入至计量模型中进行重新回归。根据回归结果,在第一阶段中,群组公积金缴存率的回归系数在1%的显著性水平下显著为正,表明该外生变量选择有效;在第二阶段中,核心解释变量的回归系数在1%的显著性水平下显著为正,这一结果表明在控制样本选择偏误的影响后,缴纳住房公积金依然能够显著提升劳动者的就业稳定性。

4. 遗漏变量强度检验。为避免潜在遗漏变量对实证结果造成的干扰,本文进一步进行敏感性分析,将控制变量中的工作经验作为潜在遗漏变量的对比变量。根据回归结果,核心解释变量的估计系数仍然显著为正,表明本文的实证结果受到遗漏变量强烈干扰的可能性较小。

(四)异质性分析

1. 基于劳动者个体权利意识的异质性分析。当前,劳动者往往表现出较强的个体权利意识。结合自我决定理论可知,劳动者对其生活自主选择程度的高低将在一定程度上影响其工作行为的发生和持续,即劳动者的自我决定程度将影响其在工作过程中的自由偏好和行为动机(Ryan和Deci,2000)。因此,本文区分劳动者个体权利意识高低程度,并在此基础上以45岁作为年龄分界线进行分组讨论。

2. 基于劳动者家庭经济状况的异质性分析。劳动者的家庭经济状况也可能产生异质性影响。本文从劳动者家庭负债及家庭经济收入这两个角度进行探讨(吴愈晓等,2015)。根据回归结果,如果劳动者家庭存有负债,则其就业稳定性将不受公积金缴纳的影响;对于无家庭负债的劳动者而言,缴存公积金将提升其就业稳定性。负债情况将直接影响家庭经济预算约束,负债水平越高,家庭经济压力越大,这也会使得劳动者对工资的要求更高,进而使其不断更改工作。此外,高额负债将对居民消费产生“挤出效应”,在劳动者偿还家庭债务后,他们的剩余资金将更多地用于家庭日常生活开支等生活必需消费。因此,缴存公积金可能不会显著提升其购房动机及意愿。对有家庭债务的劳动者而言,缴纳住房公积金对其就业稳定性无显著影响。但对于无家庭负债的劳动者来说,当其没有家庭所附加的额外压力时,缴纳公积金不仅能够加速其买房,也能为他们提供一种社会保障。本文进一步分析不同家庭收入水平劳动者就业稳定性受公积金影响的异质性效应。一般来说,公积金额度是基于缴存者工资基数计算而来,这使得公积金缴存与劳动者的工资收入之间存在较大关联性。对于中高收入劳动者而言,公积金所能带来的满意度更大;对低收入劳动者而言,公积金缴存对于提高其住房可支付能力的效果较小。因此,缴纳公积金更有助于提升中高收入劳动者的就业稳定性,而对低收入劳动者的就业稳定性则无明显效应。

3. 基于性别与住房产权、行业技能类型的异质性分析。作为城市空间结构的重要组成元素,居住和工作是密不可分且相互联系的(Henley,1998)。此外,性别差异也将使得男性与女性在面临外部工作环境变化时有不同的反应(汪前元等,2022)。因此,本部分基于劳动者性别及有无住房产权视角,探讨住房公积金对劳动者就业稳定性的异质性影响。根据回归结果,缴纳住房公积金对有住房产权的男性劳动者、女性劳动者的就业稳定性均具有明显的提升效应。住房公积金凭借其低息贷款的模式,为劳动者买房提供重要保障。对于拥有住房产权的劳动者而言,其在短期内可能有债务,再加上劳动者对未来收入不确定性风险的考量以及预防性储蓄动机等因素,住房公积金对其就非常重要,公积金的缴纳能为有住房产权的劳动者提供相对稳定的专用住房债务还款基金。因此,缴纳公积金能显著提升有住房产权劳动者的就业稳定性。而对于无住房产权的劳动者而言,其影响效应相对较小。对于无住房产权的女性劳动者而言,缴纳住房公积金也有助于提升其就业稳定性。其内在机理可能是:女性拥有独立住房是其独立意识与自我意识的重要体现。缴纳住房公积金为无住房产权的女性劳动者提供了购房可能性。作为一项长期、持续且稳定的保障性资金,公积金无疑是能提升女性阶层认同感的重要因素。因此,对于无住房产权的女性劳动者而言,缴纳住房公积金也有助于提升其就业稳定性。

本文进一步考察是否缴纳公积金对不同工作行业类型的劳动者就业稳定性的影响差异。结合已有文献概念(陈贵富等,2022)和CLDS问卷数据,将中高技能劳动力占比较高的行业定义为技能密集型行业,将其他行业定义为非技能密集型行业,由此展开异质性探讨。

(五)机制检验

本文进一步对文章结论进行机制探讨。从前文理论分析部分可知,缴存公积金有助于提升劳动者的收入满意度。根据表4列(1)结果,缴纳住房公积金能显著提升劳动者的收入满意度,所以验证了假说3。收入是影响劳动者就业质量的最重要因素。劳动者的工作流动往往是为了获取更高的收入报酬和福利待遇。因此,如果劳动者的收入提高,则他们对工作的满意度会提升,其改变工作的概率也会降低,即较高的收入满意度能使得劳动者保持相对稳定的工作状态(Nerkar等,1996)。另外,本文将样本细分为低收入群体和中高收入群体,结果如表4列(2)和列(3)所示。可以发现,缴存公积金能显著提升中高收入劳动者的收入满意度,而对低收入劳动者的提升效应则并不明显,这也可以证明异质性分析的结论。公积金与职工工资薪酬的高度关联性使得低收入劳动者所能缴存的公积金较少,并且对于低收入劳动者而言,其依靠自身收入解决住房问题的难度较大,公积金所能发挥的效果不明显。此时公积金作为一项强制性储蓄资金,可能会进一步降低他们的可支配收入。因此,住房公积金的缴纳不会提升低收入劳动者的收入满意度。

| 收入满意度 | 工作重要性 | 购房行为 | ||||

| 全样本 | 低收入群体 | 中高收入群体 | 全样本 | 全样本 | 剔除可能存在干扰样本 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 住房公积金 | − |

|||||

| ( |

(− |

( |

( |

( |

( |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2049 | |||||

| Pseudo R2 | 0.112 | 0.145 | 0.094 | 0.260 | 0.067 | 0.069 |

住房公积金能显著提升劳动者对工作重要性的感知程度,回归结果如表4列(4)所示。列(4)结果表明,住房公积金也能显著提升劳动者对工作重要性的感知程度,由此验证了假说5。劳动者的离职倾向与工作满意度和其所感知的工作重要性有密切的联系(Lam等,2001)。如果劳动者感觉其自身工作的重要程度较高,他们将更可能拥有较为稳定且正面的工作价值观,进而对他们的工作态度与工作行为产生影响。劳动者对工作重要程度具有清晰认知,通常会积极地投入工作(李燕萍和侯烜方,2012)。因此,缴存住房公积金能通过提升劳动者对工作重要性的感知程度,进而提高劳动者就业稳定性。

从住房层面看,缴存住房公积金也可能通过提升劳动者的购房行为,进而发挥稳就业效应。因此,本文以是否存在住房债务作为衡量劳动者购房行为动机的代理变量,结果如表4列(5)所示。可以看出,缴存公积金将显著提升劳动者的购房动机,所以验证了假说2。公积金的专款专用特征可以减少劳动者每月所需承担的房贷压力,这使得他们不愿意承受工作搜寻成本和转换成本,进而能保持较高的就业稳定性。同时,如果劳动者有购房行为,则其拥有自有住房的概率也会提高。自有住房将通过减少劳动者发生工作流动的可能性,进而提高其就业稳定性(刘斌和张翔,2021)。如果劳动者拥有住房,则能显著增强其工作满意度,提升其就业稳定性(刘斌和张安全,2021)。另外,部分劳动者如果有住房债务时,其会选择更好的就业机会或同时兼职多份工作。因此,为避免这些样本对研究结论造成干扰,本文剔除这些群体。

(六)进一步讨论

通常而言,劳动者与所从事单位之间是一种交换关系,公平关系是其中最令人满意的交换关系。公积金作为提升劳动者工作福利待遇的重要项目,能降低这一公平关系产生过程中所发生的偏离程度,此时劳动者将更容易对其所从事工作的组织和领域有正向的情绪体验,即更易产生岗位认同感和忠诚度,更高的岗位认同感将提升劳动者的就业稳定性。一般而言,自愿加班的劳动者往往对其所从事工作有高度的责任心,并且他们对工作环境的认同感会高于其他群体。因此,本文选取问卷数据中“您在目前工作单位的加班是自愿的吗”这一问题的回答作为衡量劳动者岗位忠诚度的代理变量。根据回归结果,缴纳公积金能显著提升劳动者的岗位忠诚度,假说4得以验证。

本文基于劳动者年龄及户籍类型对该效应进一步展开异质性分析。根据回归结果,缴存公积金将提升45岁及以下、农业户籍劳动者的岗位忠诚度。有研究表明,居民的住房状况与个体生命历程联系紧密,住房拥有率将随着劳动者年龄的增长呈现上升态势,这一上升态势到劳动者退休前才会保持相对稳定的状态(吴开泽和魏万青,2018),当劳动者年龄超过65岁时,住房拥有率可能会存在一定程度的下降(Chiuri和Jappelli,2010),这被称为住房的“年龄阶梯”。受传统观念影响,年龄偏低群体更可能面临较大的购房压力(张雅淋等,2022)。公积金的缴存能为劳动者提供低息贷款,而45岁及以下劳动者对公积金的依赖程度会高于45岁以上劳动者。因此,公积金的缴存能提升这类群体的岗位认同感,进而提高劳动者就业稳定性。

从户籍类型层面看,公积金的缴存能提升农业户籍劳动者的岗位忠诚度。对于农业户籍劳动者而言,住房公积金对他们所发挥的作用不仅是住房保障的作用,更是其与非农业户籍人口享有同等住房权的权利保障。缴存住房公积金能提高农业户籍劳动者的心理预期,使得他们具有“主人翁”意识(祝仲坤,2023)。因此,公积金制度所发挥的身份认同效应与岗位认同感在农业户籍劳动者中更为明显。本文进一步探讨公积金缴存对不同程度超时劳动者就业稳定性的影响效应。

五、结论与建议

本文通过使用2016年、2018年中国劳动力动态调查数据(CLDS)研究公积金对劳动者就业稳定性的影响。研究发现:劳动者缴纳住房公积金会显著提升其就业稳定性,产生这种影响的可能机制为工作层面的收入效应、岗位认同效应、工作价值观效应以及住房层面的“安居效应”。同时,公积金对劳动者就业稳定性的影响将会因个体、家庭或工作行业类型等特征不同而存在差异:个体权利意识较低劳动者的就业稳定性对公积金具有显著的依赖性,而个体权利意识较高劳动者的就业稳定性将不会受到是否缴纳公积金的影响;家庭无外债劳动者的就业稳定性对缴纳公积金的敏感程度高于家庭有外债劳动者;公积金对劳动者就业稳定性的提升作用在中高收入家庭中更为明显;技能密集型行业劳动者的就业稳定性将更可能受到缴纳公积金的影响。此外,公积金的缴纳将在一定程度上提升劳动者工作积极性,对于工作时间为标准时长及适度超时劳动者而言,其就业稳定性因为缴纳住房公积金而提高,然而对重度超时劳动者而言,这种效应并不存在。基于上述研究结论,本文提出以下建议:

从住房层面看,应继续改革和完善现有住房公积金制度,增强制度的普惠性与可持续性。应鼓励有条件的城市逐步将灵活就业人员、农业转移人口等群体加入公积金制度的保障范围内,提升这类群体的获得感,从而提高劳动者就业稳定性。应对公积金制度使用方式进行改革,持续加大住房公积金对保障性住房的支持力度,由此提升处于弱势地位群体使用住房公积金的可能性。同时,在风险可控的前提下,探索住房公积金个人账户中结余资金的运营方式,不断提升公积金制度的保值增值能力,促进公积金缴存者的收入满意度。此外,还应当建立针对收入水平相对较低劳动者的差异化收入补贴机制,根据家庭经济状况提供住房补贴或税收减免,由此使得这类群体也能享受公积金所能发挥的制度红利,进而实现稳就业目标。

从就业层面看,应多措并举提升劳动者的就业能力和就业稳定性。政府可以开展职业教育培训及技能培训来提升劳动者自身就业竞争力。政府在此过程中也应当发挥好统筹监督作用,如对相关培训政策的拟定、经费保障以及培训效果等进行全流程的监督与管理。同时,还应当不断完善劳动者的就业服务体系,为劳动者提供求职决策咨询服务,对于部分收入水平较低的劳动者而言,应加大这类群体的职业技能培训和教育投入,帮助其提升薪资报酬。此外,用人单位还应当注重管理方式的变革,增强受雇群体对于工作的自由支配程度,通过赋予劳动者更为灵活的工作时间及工作场景,由此提升劳动者的报酬满意度,进而提高劳动者就业稳定性。劳动者也需要提升自身专业技能和综合素质,从而适应市场需求的变化。

| [1] | 陈贵富, 韩静, 韩恺明. 城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业[J]. 中国工业经济, 2022(8): 118–136. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2022.08.007 |

| [2] | 陈选娟, 林宏妹. 住房公积金与家庭风险金融资产投资——基于2013年CHFS的实证研究[J]. 金融研究, 2021(4): 92–110. |

| [3] | 邓大松, 李芸慧. 新中国70年社会保障事业发展基本历程与取向[J]. 改革, 2019(9): 5–18. |

| [4] | 邓彤博, 李敏. 非正规就业人员工作自主性与体面劳动感知——情绪耗竭和超时劳动的视角[J]. 经济管理, 2021(11): 104–120. |

| [5] | 杜鹏程, 徐舒, 吴明琴. 劳动保护与农民工福利改善——基于新《劳动合同法》的视角[J]. 经济研究, 2018(3): 64–78. |

| [6] | 靳卫东, 李淑玥, 何丽. “慢就业”的职业损失: 工资收入和工作职位[J]. 财经研究, 2022(7): 33–47. |

| [7] | 孔微巍, 廉永生, 刘聪. 人力资本投资、有效劳动力供给与高质量就业[J]. 经济问题, 2019(5): 9–18. |

| [8] | 李江一. “房奴效应”导致居民消费低迷了吗? [J]. 经济学(季刊), 2018(1): 405–430. |

| [9] | 李燕萍, 侯烜方. 新生代员工工作价值观结构及其对工作行为的影响机理[J]. 经济管理, 2012(5): 77–86. |

| [10] | 李中建, 袁璐璐. 务工距离对农民工就业质量的影响分析[J]. 中国农村经济, 2017(6): 70–83. |

| [11] | 李子联. 高等教育质量提升的“就业效应”[J]. 中国人口科学, 2020(3): 21–32. |

| [12] | 凌珑. 中国劳动者主客观就业质量的变动趋势——基于年龄和队列视角的分析[J]. 人口与发展, 2023(1): 2–13. |

| [13] | 刘斌, 张安全. 有产者的就业焦虑: 安居真的可以乐业吗——基于城市住房分层与工作满意度的观察[J]. 财经研究, 2021(1): 47–61. |

| [14] | 刘斌, 张翔. 有恒产者的恒心: 农民工住房状况与就业稳定性研究[J]. 西部论坛, 2021(6): 67–80. DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2021.06.005 |

| [15] | 刘贯春, 叶永卫, 张军. 社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业——基于《社会保险法》实施的准自然实验[J]. 中国工业经济, 2021(5): 152–169. |

| [16] | 刘涛, 王德政. 教育水平、工作经验与流动人口就业质量[J]. 人口研究, 2021(4): 85–99. |

| [17] | 明娟, 曾湘泉. 工作转换与受雇农民工就业质量: 影响效应及传导机制[J]. 经济学动态, 2015(12): 22–33. |

| [18] | 宁光杰. 自我雇佣还是成为工资获得者? ——中国农村外出劳动力的就业选择和收入差异[J]. 管理世界, 2012(7): 54–66. |

| [19] | 邵敏, 武鹏. 出口贸易、人力资本与农民工的就业稳定性——兼议我国产业和贸易的升级[J]. 管理世界, 2019(3): 99–113. |

| [20] | 孙学涛, 张丽娟, 张广胜. 农民工就业稳定与社会融合: 完全理性与有限理性假设的比较[J]. 农业技术经济, 2018(11): 44–55. |

| [21] | 唐珏. 降低住房公积金缴费率有助于稳定就业吗? [J]. 经济学(季刊), 2022(3): 977–996. |

| [22] | 万海远, 朱志凯, 张尉, 等. 住房公积金降费的稳就业效果及其解释[J]. 管理世界, 2024(4): 47–59. |

| [23] | 汪前元, 魏守道, 金山, 等. 工业智能化的就业效应研究——基于劳动者技能和性别的空间计量分析[J]. 管理世界, 2022(10): 110–126. |

| [24] | 吴开泽, 魏万青. 住房制度改革与中国城市青年住房获得——基于住房生涯视角和离散时间事件史模型的研究[J]. 公共行政评论, 2018(2): 36–61. |

| [25] | 吴义东, 厉诗辰, 王先柱. 住房公积金一体化进程与流动人口落户意愿——来自异地贷款的经验证据[J]. 劳动经济研究, 2023(5): 96–120. |

| [26] | 吴义东, 王先柱. 共同富裕视角下住房公积金制度的改革思路——逻辑解释、问题剖析与政策优化[J]. 浙江工商大学学报, 2022(5): 132–144. |

| [27] | 吴愈晓, 王鹏, 黄超. 家庭庇护、体制庇护与工作家庭冲突——中国城镇女性的就业状态与主观幸福感[J]. 社会学研究, 2015(6): 122–144. |

| [28] | 谢玉华, 刘晶晶, 谢华青. 内外部企业社会责任对员工工作意义感的影响机制和差异效应研究[J]. 管理学报, 2020(9): 1336–1346. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2020.09.008 |

| [29] | 詹鹏, 万海远, 李实. 住房公积金与居民收入分配——基于可计算一般均衡模型的研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018(9): 22–40. |

| [30] | 张雅淋, 吴义东, 姚玲珍. 住房财富“寡”而消费“不均”? ——青年群体住房财富对消费相对剥夺的影响研究[J]. 财贸经济, 2022(3): 98–113. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2022.03.007 |

| [31] | 张艳华, 沈琴琴. 农民工就业稳定性及其影响因素——基于4个城市调查基础上的实证研究[J]. 管理世界, 2013(3): 176–177. |

| [32] | 周京奎. 收入不确定性、公积金约束与住房消费福利——基于中国城市住户调查数据的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2012(9): 95–110. |

| [33] | 祝仲坤. 市民化、住房公积金与新生代农民工幸福感[J]. 社会发展研究, 2023(1): 90–112,244. |

| [34] | Acemoglu D, Naidu S, Restrepo P, et al. Democracy does cause growth[J]. Journal of Political Economy, 2019, 127(1): 47–100. DOI:10.1086/700936 |

| [35] | Blundell R, Dias C M, Meghir C, et al. Female labor supply, human capital, and welfare reform[J]. Econometrica, 2016, 84(5): 1705–1753. DOI:10.3982/ECTA11576 |

| [36] | Chiuri M C, Jappelli T. Do the elderly reduce housing equity? An international comparison[J]. Journal of Population Economics, 2010, 23(2): 643–663. DOI:10.1007/s00148-008-0217-4 |

| [37] | Henley A. Residential mobility, housing equity and the Labour market[J]. The Economic Journal, 1998, 108(447): 414–427. DOI:10.1111/1468-0297.00295 |

| [38] | Lam T, Zhang H Q, Baum T. An investigation of employees’ job satisfaction: The case of hotels in Hong Kong[J]. Tourism Management, 2001, 22(2): 157–165. DOI:10.1016/S0261-5177(00)00039-X |

| [39] | Lewbel A. Using heteroscedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 2012, 30(1): 67–80. |

| [40] | Mira M C. New model for measuring job quality: Developing an European intrinsic job quality index (EIJQI)[J]. Social Indicators Research, 2021, 155(2): 625–645. DOI:10.1007/s11205-021-02615-9 |

| [41] | Mortensen D T. Markets with search friction and the DMP model[J]. American Economic Review, 2011, 101(4): 1073–1091. DOI:10.1257/aer.101.4.1073 |

| [42] | Moser P, Voena A. Compulsory licensing: Evidence from the trading with the enemy act[J]. American Economic Review, 2012, 102(1): 396–427. DOI:10.1257/aer.102.1.396 |

| [43] | Nerkar A A, McGrath R G, MacMillan I C. Three facets of satisfaction and their influence on the performance of innovation teams[J]. Journal of Business Venturing, 1996, 11(3): 167–188. DOI:10.1016/0883-9026(96)00002-X |

| [44] | Ryan R M, Deci E L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J]. American Psychologist, 2000, 55(1): 68–78. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.68 |