2024第50卷第12期

2. 上海财经大学 习近平经济思想研究院,上海 200433

2. Institute for Xi Jinping’s Economic Thought, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

一、引 言

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察期间正式提出了“新质生产力”概念,并在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调:“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能。”

现代化产业体系的形成是生产力、生产关系、上层建筑作用的结果。从生产力发展的角度来看,现代化产业体系的建设离不开技术革新,更加注重新型要素发掘、传统要素提质和关键要素的聚合和协同作用;从生产关系的角度来看,“要素支持体系”的建设有助于产业关联、产业构成、产业运行的整体性调整和优化,形成具有全局联动性、形态多样性、阶段变化性和开放互动性的现代化产业体系(付保宗等,2019),这是生产关系对生产力反作用的重要体现;从上层建筑的角度来看,一个以传统产业转型升级为物质基础、以战略性新兴产业发展壮大为能级提升基石、以未来产业培育引领为发展方向的现代化产业体系,它的形成与发展必然需要一整套贯通科技创新和产业发展的体制机制,这有助于从全局视角凝聚力量,是上层建筑对经济基础反作用的积极体现。由此可见,建设现代化产业体系是以上层建筑对经济基础、生产关系对生产力的反作用为引领,形成全周期、全链条、全方位、全覆盖的高质量社会化大生产体系的一次重要的改革实践,需要我们思考其形成动因和发展路径,从而在理论层面深化对现代化产业体系建设和发展的分析和研究。

二、现有文献述评

当前,世界百年未有之大变局在加速演进,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球经济版图,我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定性因素增多的时期。构建一个以科技创新驱动为核心和优质高效的现代化产业体系是加快新旧动能转换和推动高质量发展的必然要求,也是推动我国实现科技高水平自立自强,更好赢得大国竞争主动的迫切需要。

关于现代化产业体系的理论内涵,多数学者认为,现代化产业体系有别于传统产业体系,是产业结构合理、产业发展高质量的产业体系(芮明杰,2018;李晓华,2023;孙智君等,2023)。王薇和任保平(2023)从产业升级的角度进一步指出,现代化产业体系是对传统产业体系的技术经济范式和生产模式予以重塑的现代化产业模式与组织运行系统;黄汉权和盛朝迅(2023)则从主要内容的角度对现代化产业体系的内涵进行了描述性界定,认为现代化产业体系是以战略性新兴产业为先导,以现代化基础设施为支撑,以先进制造业、现代化农业以及现代化服务业为基础的产业系统;洪银兴(2024)指出,现代化产业体系以战略性新兴产业与未来产业为先导,是实现未来产业、战略性新兴产业与主导产业、支柱产业顺次递进的体系。在此基础上,现有研究围绕完整性、先进性、安全性等方面,提炼出现代化产业体系的一系列发展特征,包括自主可控、开放包容、协同高效等(杜传忠,2022;白雪洁,2023)。黄群慧和盛方富(2024)则进一步指出,现代化产业体系作为新质生产力的重要载体,还应具有绿色化、可持续性以及安全性等特征。

关于现代化产业体系建设的驱动因素的研究,学界也提出了一些观点。多数学者指出,技术创新是建设现代化产业体系的核心驱动力,特别在现阶段,数字技术的发展是建设现代化产业体系不可或缺的驱动因素(钞小静等,2022;原磊和王山,2023;任保平,2023;连俊华等,2023),需要在数字经济与实体经济深度融合的过程中予以实现(洪银兴和任保平,2023)。此外,刘志彪(2023)从制度层面指出,与科技创新、人力资本、资金投入等相适应的体制机制也是驱动现代化产业体系建设进程的重要因素。

同时,学者们也关注到建设现代化产业体系所面临的一系列现实挑战。从传统产业的发展困境来看,实体经济基础不牢和产业发展“脱实向虚”是阻碍传统产业转型升级的主要因素(吴金希,2023;夏杰长和李銮淏,2023)。而从战略性新兴产业和未来产业的发展来看,学者们认为我国在颠覆性、原创性技术攻关与前沿技术产业转化中仍有个别核心环节存在技术封锁问题(王桂军和张辉,2023;王云鹏,2023;许召元等,2023)。此外,全国统一大市场建设尚不完善、产业政策有待优化等一系列问题,仍需要从体制机制改革入手加以解决,从而为建设现代化产业体系提供更加坚实的制度保障(张于喆等,2023)。

综上所述,目前关于建设现代化产业体系的研究成果虽然较为丰富,但现有研究大多是对现代化产业体系本身或建设现代化产业体系中的具体问题进行探析,在理论和现实分析方面尚未形成逻辑统一的整体理论框架。那么,建设现代化产业体系的主要内容、关键要素和着力点分别是什么?建设现代化产业体系过程中有哪些驱动因素起着关键作用?建设现代化产业体系的学理逻辑和现实路径又是怎样的?这些问题都需要我们对建设现代化产业体系进行全面、系统和深入的思考。本文基于马克思主义经济学理论,对“建设现代化产业体系”这一问题的理论机理进行系统分析,并提出建设这一体系的三重动因和两条路径,以期为后续深化相关问题的学理研究以及推动理论与现实的更好结合提供有益支持。

三、建设现代化产业体系的理论逻辑

(一)现代化产业体系的主要内容

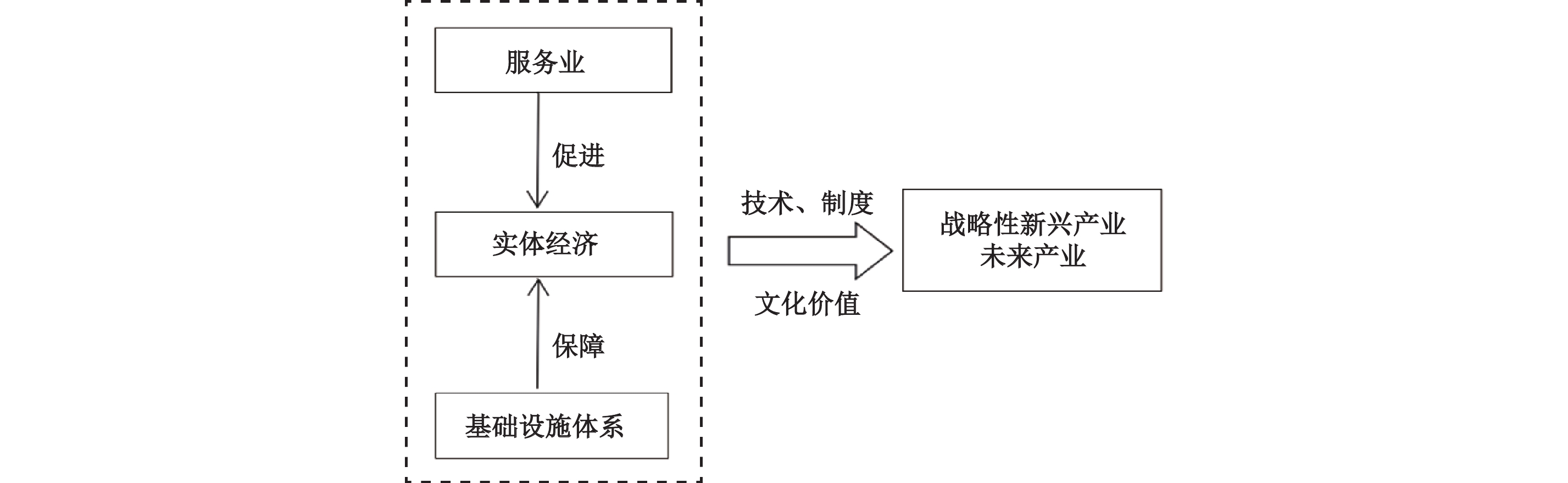

现代化产业体系不是若干产业门类的简单组合,而是一个内部存在有机联系、功能互补的复杂系统,由实体经济(工业和农业)、服务业以及基础设施体系构成。

实体经济主要包括现代化的工业和农业,是实现经济社会财富积累的主体,因而在现代化产业体系建设中具有核心地位。一方面,现代化的工业是现代化产业体系的重要基础。

现代化的服务业是现代化产业体系的重要保障,在与实体经济的渗透融合过程中发挥作用。优质高效的现代化服务业,尤其是生产性服务业,在促进产业共生发展的过程中具有不可替代的作用。一方面,服务业在专业支持、信息中介、融资匹配、贸易服务等方面的优势,有助于推动制造业生产效率的提升和相关产业的转型升级;另一方面,现代化的服务业能在深化业务互联、产业链条延伸和科学技术渗透的过程中提升产业融合效率、优化产品供给结构,从而更好形成现代化产业体系的竞争新优势。

现代化的基础设施体系是现代化产业体系的重要支撑,支持着其他各个产业的高质量发展。基础设施体系作为公共服务的重要组成部分,是为社会生产和人民生活提供支撑和保障的基础性设施系统,支持着各类社会经济活动的稳定运行。

(二)现代化产业体系的关键要素是产业分工与协作

产业发展的体系化离不开社会分工与协作。产业形成和发展的过程,实质上是社会分工产生与不断细化的过程。在《资本论》中,马克思曾将分工分为一般的分工、特殊的分工与个别的分工等不同形式,

事实上,我国现代化产业体系的形成正是产业分工与协作的必然结果。从产业分工的维度来看,现代化产业体系中不同产业的形成源于分工。现实中,服务业最早只是某一制造业内部的一个生产环节,随着市场交换的普遍化以及社会分工的日益深化,制造业企业基于提升自身核心竞争力的需要,将一些通用性的生产性服务分离出来(吕政等,2006)。这些分离出来的业务在为制造业企业提供专业化服务的同时,其经营水平不断提高,分工更加细化,逐渐发展成为独立且专业化的部门。与传统的产业体系发展不同,现代化产业体系的完整性和纵深性更强,协同的广度和灵活度要求更高,因而在社会分工不断演进的过程中,基础设施体系开始作为独立部分发挥重要作用。它打破了传统的社会分工仅限于局部地域和劳动者地区分布较为集中的发展特征,推动社会化大生产的发展,打破产业协同的时间和空间界限,不断优化产业空间布局,推动产业协同,成为现代化产业体系的重要组成部分。

从产业协作的角度来看,服务业的渗透融合作用和基础设施体系的支撑保障作用,共同赋能了实体经济的高质量发展。具体而言,服务业特别是生产性服务业同实体经济的渗透融合,是推动实体经济企业提质增效的重要因素。例如,金融、研发设计、技术服务等作为生产性服务业,既能在资金融通、智力支持等方面为企业开展生产活动提供支持,又能促进技术研发、成果转化、产业应用、市场开拓等产业链条的形成,从而进一步推动实体经济中的产业价值链向中高端攀升。而基础设施体系则可以为实体经济发展提供全面支撑和有力保障。基础设施体系既包括交通、水利、能源以及物流等传统基础设施,又涵盖了以信息网络为核心的新型基础设施。

(三)建设现代化产业体系的着力点在实体经济

建设现代化产业体系,必须以实体经济的高质量发展为核心。习近平总书记指出:“实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。”“不论经济发展到什么时候,实体经济都是我国经济发展、我们在国际经济竞争中赢得主动的根基。”

首先,以实体经济为核心的产业资本发展,是产业体系形成的逻辑起点。马克思认为,“不论财富的社会的形式如何,使用价值总是构成财富的物质的内容”。

其次,社会化大生产引发的资本职能的分化,是产业体系发展的底层逻辑。产业资本推动了社会分工协作形式的复杂化和系统化,陆续促进了包括工场手工业、机器大工业等在内的一系列传统产业发展,并在这一过程中日益专注于剩余价值的创造和实现。商业资本自此从产业资本中独立出来,承担商品交换中介、提高流通效率等职能。职能资本循环过程中游离出的闲置货币资本,成为服务商人和产业资本家资本周转、实现资金融通、激发实体经济发展活力的生息资本。

需要指出的是,本文研究的“实体经济”是指基于马克思主义经济学的产业资本理论,以工业和农业为主体的实体产业。以上几个部分构成了现代化产业体系的主要内容,具体情况见表1。

| 结构层次 | 含义 | 作用 |

| 渗透层 (现代服务业) |

以生产性服务业为主,利用设备、工具、场所、信息或技能等与实体经济深度融合,为实体经济提供专业支持、信息中介、融资匹配、贸易服务等相关业务 | 实现产业融合效率提升、产品供给结构的优化, 推动实体经济生产效率的显著提升 |

| 核心层 (实体经济) |

进行物质产品生产,由工业和农业两部分构成 | 将物质资源转化为物质产品,直接创造使用价值, 是人类社会赖以生存和高质量发展的核心 |

| 支撑层 (基础设施体系) |

包括传统基础设施和新型基础设施,为社会生产和居民生活提供公共服务的工程设施,用以保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统 | 通过各类基础设施的互联互通,支持形成普惠性更强、带动面更广、质量效益更佳、区域发展更为协调的社会化大生产体系,从而更好保障经济社会各项活动的稳定运行 |

四、建设现代化产业体系的三重动因

(一)在生产力层面,技术动因是建设现代化产业体系的动力来源

技术变革是建设现代化产业体系的主要动因,决定着产业体系现代化的具体形态和发展特征,在推动生产力发展、加速产业变革方面具有重要作用。

历史上的三次产业革命都与颠覆性技术的创新发展密切相关。第一次产业革命“是由蒸汽机、各种纺纱机、机械织布机和一系列其他机械装备的发明而引起的”。

如今,由科技创新带来的颠覆性、原创性技术在我国建设现代化产业体系中的核心作用进一步凸显。一是具有原创性、颠覆性的数智化通用技术日益成为主导,在带动各类产业技术的模块化、集成式创新,以及推动全产业门类数智技术的场景普及和产业应用中具有举足轻重的作用,成为引领产业发展和协作模式全局性变革的重要力量;二是具有原创性、颠覆性的专业化产业技术变得不可或缺,在具体产业的发展模式再造的过程中实现不同产业发展效能的进一步释放,进而成为产业高端化发展的支持力量;三是原创性、颠覆性、前瞻性的未来技术指引着未来产业发展方向,推进创新与生产范式重构,重塑包括技术创新、研发模式等在内的新技术原理和产业发展机理,极大丰富劳动资料、劳动对象的种类和形态,极大拓宽生产边界,极大创造生产空间。

可见,技术变革作为动力来源体现为两个方面:一方面,通过推动传统产业生产过程的重构与整合,在劳动生产力发展跃迁的过程中实现既有发展动力的进一步提升;另一方面,技术变革催生出的新产业、新业态、新模式,在更高层面引领社会分工协作模式和产业发展模式的全局性、系统性变革,形成建设现代化产业体系新的动力源。

(二)在生产关系层面,制度动因是建设现代化产业体系的保障条件

从生产关系的角度来看,制度动因是建设现代化产业体系的支持保障。纵观历次产业革命历史可以发现,生产组织制度在推动产业生产方式的变革过程中具有举足轻重的作用。可以说,如果没有与生产力发展相适应的生产组织制度支持,技术变革所反映的只是生产力的一种潜在形态,而伴随技术创新扩散过程而渐次出现的经济社会巨变也只是一种理论上的可能性(黄阳华,2016)。

第一次产业革命之前,西欧制造业的产业组织形态以工场手工业为主(杜传忠和王飞,2015)。相较于简单协作,工场手工业主要通过劳动专业化和劳动工具专门化大幅提高劳动生产率。

时至今日,科技革命和产业变革的深度演进对创新集成、系统集成都提出了更高的要求,而制度在我国建设现代化产业体系过程中的保障作用越来越凸显。一方面,现代化产业体系的生产组织形式和管理制度体系正由过去的大规模标准化生产向个性化定制与柔性制造转变。这使得制度不仅能更好适应以新一代信息技术为核心的科技变革,而且也能为产业的高端化、智能化、绿色化与融合化发展提供有力支持。另一方面,以经济体制机制改革为核心的顶层设计也通过其对经济基础的积极作用,在健全宏观经济治理体系和推动高质量发展的过程中着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾,进一步解放和发展社会生产力、增强社会活力,从而为更好催生和发展新模式、新业态、新产业,实现我国战略科技力量和产业的优化布局提供重要保障。

因此,现代化产业体系的制度,一方面在推动生产方式的变革中有效保障了技术优势向生产力优势的转化,推动了产业体系竞争优势的重塑和发展;另一方面则在谋划现代化产业体系建设方向的过程中,从生产关系的整体性、系统性、前瞻性谋划的高度为我国科技创新与产业创新的深度融合以及新质生产力的形成和发展保驾护航。

(三)在上层建筑层面,文化价值动因是建设现代化产业体系的精神力量

建设现代化产业体系固然需要技术革新与制度保障,但在一些具有战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业中,就不能只依靠生产力与生产关系规律来发挥作用,还要结合经济基础的实际条件,形成具有引领性、内驱性的上层建筑对其产生积极的作用。对于现代化产业体系而言,只有形成先行先试、敢闯敢试的思想观念和社会氛围,才能在面对没有技术和制度蓝本的前提下真正实现生产边界的极大拓宽和生产空间的极大创造,这正是文化价值动因之于现代化产业体系建设的重要意义。除了技术变革与制度保障,文化价值的引领对于积极探索未来重大创新和重要产业的发展方向,进而持续形成产业体系创新发展优势起着重要的内生驱动作用。

具体而言,包括企业家精神、科学家精神等在内的文化价值形塑,一方面能够从内在驱动的角度激发重要人才的积极性,包括引领未来产业发展方向的战略科学家、推动颠覆性技术突破的顶尖技术人才、加快前沿技术落地应用的领军企业家等重要人才,深度推动科技创新与产业创新活动的开展,从而形成全社会崇尚科学、崇尚创新的良好社会氛围,进而为畅通教育、科技、人才的良性循环,以及开拓和发展未来产业提供丰富的关键人才储备;另一方面,构建鼓励创新、包容失败的社会文化氛围,有助于支持各类从事科技创新和产业创新的关键人才在遵循科技内在规律的过程中开拓创新。科技创新具有研发周期长、风险高、成功率低的特点。

综上所述,技术变革、制度保障和文化价值塑造三者相互依存、各司其职,是生产力、生产关系、上层建筑的作用在现代化产业体系建设中的生动体现。它们既共同推动了产业的高端化、智能化、绿色化、融合化发展,又为产业的共生、互生、再生发展提供了有力保障,还贯穿于包括未来产业在内的产业形成、发展和成熟的全过程,是现代化产业体系不断发展的内在动因和力量源泉。

五、建设现代化产业体系的两条路径

(一)路径一:传统产业的转型升级

习近平总书记在二十届中央财经委员会第一次会议上强调:“加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。”

传统产业的转型升级有两个主要内容:一是传统工业和农业各自向现代工业和农业的转型发展;二是工业与农业的融合发展。它们都离不开技术变革与制度保障的共同作用。

对于传统工业和传统农业各自的转型升级而言,技术变革是推动传统工业和传统农业向现代工业与现代农业转型升级的根本动力。一方面,通用化、数智化技术的应用有助于我国传统产业向高端化、智能化转型,从而走出“低端锁定”困局。例如,5G技术、云计算技术等新一代信息通信技术通过人、机、物系统的全面互联实现了传统产业产品生产的全链条升级,推动了工业和农业产品附加值的提升,从而带动传统产业向高端化转型;新一代人工智能技术的应用有助于通过具体产业场景、环节的改造重塑,赋能传统产业的智能化转型。另一方面,专业化、绿色化技术的应用有助于提升我国传统产业的要素使用效率,从而实现可持续的产业发展。而在技术变革以外,传统工业和传统农业的现代化演进也需要相应制度条件为其保驾护航。首先,有效的制度安排有助于破除束缚传统工业和传统农业各自转型升级过程中所面对的各种发展观念、发展环境、人才需求等方面的障碍,从而更好补足各自产业现存的短板。其次,发展模式、生产组织方式的快速变革需要在制度保障下实现有序发展、协调发展、融合发展,从而更好地提升传统产业的生产效率,增强传统产业的产业链韧性,进而实现传统产业现代化转型的平稳过渡。

在技术变革与制度保障推动传统产业转型升级的过程中,作为渗透层的服务业和作为支撑层的基础设施体系对工农业的融合发展也发挥了重要作用。

从服务业尤其是生产性服务业的促进作用来看,气象、地震、海洋、测绘、地质勘查服务,以及与农林牧渔专业相关的生产性支持服务,有助于更好统筹科技、信息、资金以及人才资源赋能农业产业链(姜长云,2016),从而带动传统农业的高端化、智能化转型升级,为拓展农业产业链与工业产业链相互融合的可能性,提升农业产业链自身的链接能力发挥积极作用;从基础设施体系的支撑作用来看,农业电网、农田水利、农村交通以及农业生产网络等农业基础设施的发展与完善,有助于工业领域的优质生产要素更好惠及农业,从而带动工业和农业的优质要素资源的双向流动、融合发展。

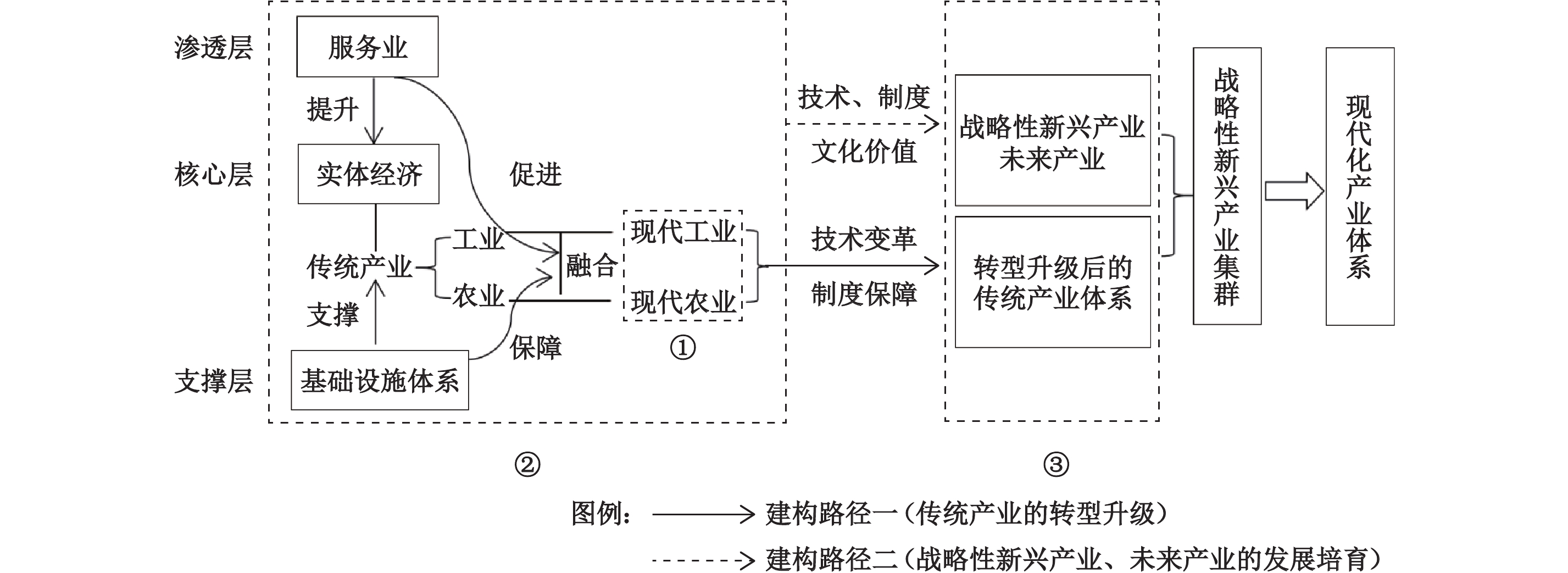

因此,传统工业和传统农业各自的现代化发展,以及两者的融合化发展,是传统产业转型升级的发展路径;同时,转型升级后的传统产业体系有助于更好夯实和强化既有传统产业的根基,成为现代化产业体系的坚实基础。这一过程的具体实现路径见图1。

|

| 图 1 传统产业转型升级路径 |

(二)路径二:战略性新兴产业、未来产业的发展与培育

现代化产业体系的形成也离不开战略性新兴产业、未来产业的发展和培育。2024年中央政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”列为全年首要工作任务,尤其强调要“以科技创新推动产业创新”,并“积极培育新兴产业和未来产业”。

战略性新兴产业是随着新的科研成果与新兴技术的转化应用而出现的新行业(孙天阳和杨丹辉,2022),与国民经济发展以及产业结构升级紧密相关。未来产业则是由前沿技术驱动,当前处于孕育萌发阶段或产业化初期,具有战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。

从技术变革的角度来看,发展和培育战略性新兴产业和未来产业的基础与核心在于关键性颠覆性技术的突破。原始创新、科技创新带来的关键性技术突破,将会实现创新要素的集聚和产业应用场景的拓宽,推动颠覆性科技创新成果向产业创新转化,从而在产业化发展的过程中持续为战略性新兴产业和未来产业注入新动能。

从制度保障的角度来看,战略性新兴产业和未来产业的发展和培育离不开具有根本性、全局性、稳定性、长期性的顶层设计的制度导引(许先春,2024)。面对关键核心技术对协同创新、要素集成、系统运筹等方面的更高要求,立足于“抓重大、抓尖端、抓基本”,形成支持协同创新的制度体系,带动战略性新兴产业和未来产业的发展和培育,是我国更好地发挥新型举国体制优势,优化配置创新资源,凝聚自主创新强大合力,进而实现高水平科技自立自强的必由之路。

值得注意的是,由于战略性新兴产业和未来产业的发展通常需要超前布局,缺少可供直接参考的产业发展路径和制度范本,相较于传统产业的发展具有前瞻性和不确定性,只有技术变革和制度引导不能完全充分地推动战略性新兴产业和未来产业的发展和培育,还需要更加充分地调动市场主体的自主创新意识和探索意识,营造适合的发展氛围。因此,战略性新兴产业和未来产业的发展和培育更需要发挥文化价值塑造的作用,通过在全社会范围内营造崇尚创新、尊重创新的良好氛围,以更好发挥劳动者的主观能动性与创新意识,进而探索生产方式、要素配置方式以及要素聚合模式的创新,有效激发劳动者改造现实世界的积极性。一方面,创新文化作为一种非正式制度,有助于激发市场主体的内在创造力,自主形成支持原始创新的思维方式、行为规范,形成解放思想、开放包容的社会创新氛围,推动既有思维范式的原创性突破;另一方面,在尊崇创新、包容失败的社会文化环境下,创新主体更有动力实现科技创新与产业创新的深度融合,从而形成有助于创新产出与转化的新机制、新渠道,

|

| 图 2 战略性新兴产业和未来产业的发展和培育路径 注:一般而言,战略性新兴产业是以重大前沿技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业;未来产业是指由前沿技术驱动,处于萌发阶段或产业化初期的前瞻性新兴产业。通过比较这两者的定义可以发现,两者最大的区别在于立足国家重大产业发展所着眼的时间期限不同。随着产业体系的发展,当下的未来产业会逐渐成为战略性新兴产业,同时新的未来产业还会不断出现。可见,对于战略性新兴产业和未来产业而言,两者发展所需要的产业基础和驱动因素是高度类似的,因此本文对战略性新兴产业和未来产业的发展路径予以合并探讨。 |

进一步地,由传统产业转型升级形成的高质量的传统要素,以及由战略性新兴产业和未来产业的发展和培育形成的新型要素,在现代服务业渗透融合和先进完备的基础设施体系支持下可以实现互动融合,从而在要素聚合和系统集成中形成涵盖战略性技术研发、新兴技术产业化、战略性新兴产业与未来产业协同化三者全过程,可持续培育和发展新质生产力的战略性新兴产业集群。

|

| 图 3 建设现代化产业体系的完整逻辑 注:图中虚线框表示不同层次的产业融合化发展。虚线框对应的序号①、②和③分别表示现代化产业体系发展过程中的三个层次的融合化发展形式及其内在关系。 |

通过图3,我们还得到了一个新的发现,即伴随着现代化产业体系建设过程中两条路径的不断推进,现代化产业体系事实上形成了三个层次的产业融合化发展:①第一层次的融合发展,是现代工业、现代农业以及两者的融合化发展,形成了传统产业转型升级的发展路径;②第二层次的融合发展,是服务业、转型升级后的实体经济(传统产业)、基础设施体系三者在技术变革、制度保障和文化价值塑造驱动下的融合发展,形成了战略性新兴产业和未来产业的发展和培育路径;③第三层次的融合发展,是转型升级后的传统产业体系、战略性新兴产业、未来产业三者的融合发展。这三个层次产业融合化的递次发展过程,既以实体经济发展的完备性为前提,又以技术创新的先进性为驱动,还以制度和文化价值的安全性和自主性作保障,最终形成了符合完整性、先进性、安全性要求的现代化产业体系。

六、结论及政策建议

本文基于马克思主义经济学的视角,对建设现代化产业体系进行了理论分析,并提出了建设现代化产业体系的三重动因和两条路径。从主要内容来看,现代化产业体系由现代化的实体经济(工业和农业)、服务业以及基础设施体系构成。其中,实体经济居于核心地位,服务业和基础设施体系分别起到渗透融合和支撑保障的作用。现代化产业体系的形成和发展是生产力、生产关系和上层建筑的作用和创新性发展的结果。从发展动因来看,技术变革、制度保障和文化价值塑造在生产力、生产关系、上层建筑的不同方面各司其职、相互依存、共同作用,成为推动现代化产业体系有别于传统产业体系的驱动因素。由此,本文提出了建设现代化产业体系的两条路径:一是基于技术变革与制度保障的共同作用,推动传统产业的转型升级;二是基于技术、制度与文化价值塑造三者的共同作用,发展培育战略性新兴产业和未来产业。基于对现代化产业体系形成和发展过程的考察,我们还发现现代化产业体系的建设事实上包含了三个层次的产业融合化发展,并通过前述两条建设路径的推进和结合发挥作用。

通过前述分析不难看出,建设现代化产业体系是一项复杂的系统工程。因此,在建设现代化产业体系的实践中,必须要抓住主要方面,从建设现代化产业体系的三重动因着手,切实解决这一过程中面临的各种问题。

第一,立足技术动因,要加强科技创新与产业创新,加快发展新质生产力。一方面,要始终坚持党对科技事业的全面领导,充分发挥党在科技创新中“抓重大、抓尖端、抓基础 ”的重要作用,更好发挥新型举国体制的引领动员作用,更好优化重大项目管理机制的协同带动作用,更好坚持在党管人才中打造科技创新与产业创新高地,从而更好激发全社会创新活力。另一方面,要坚持加强基础研究,提升原始创新能力;要强化国家科技原创导向,鼓励创新主体基于国家重大战略和产业发展需求,凝练基础科学问题,提前谋划布局人工智能、云计算和大数据、网络协同制造、光电子器件等变革性新技术的研发应用,塑造我国在科技创新领域的领先优势;要强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局,在新兴前沿领域加强国内国际交流合作,更好锻造我国产业优势领域“长板”,弥补薄弱领域“短板”,构建科技创新、教育发展与人才培养一体推进的新模式。

第二,立足制度动因,要破除体制机制障碍,加强制度保障。一方面,要加强顶层设计,健全新型举国体制,弥补我国在关键核心技术领域的短板,助力战略性新兴产业和未来产业的发展和培育。在更好发挥政府作用方面,要加大开发性金融、政策性金融对关键核心技术研发的投资力度,引导社会资本参与关键核心技术的研发投入,着力培育耐心资本。在发挥市场决定性作用方面,要重视市场在科技成果向现实生产力转化过程中的重要作用,在技术研发的发展方向、发展道路及创新资源的配置等方面更好促进技术研发端与产品供给端的紧密结合。另一方面,要打破体制机制壁垒,优化协同机制,更好推动产业的深度转型升级和产业间的融合发展。具体而言,一是要打破企业、高校与各产业之间的体制机制障碍,持续深化“产学研用政服”多维合作机制,为促进科技创新与产业创新深度融合提供强有力保障;二是要完善高水平人才培养体系与评价机制,着力打造结构合理、体系完备的高等教育体系,进一步完善分级分类、多元评价的人才评估体系,依据不同职业、不同岗位以及不同层次人才的特点,科学设立评价标准,更好激发高水平人才的创新活力。

第三,立足文化价值动因,要培育创新文化,凝聚创新共识。一方面,要通过各级各类平台,让科技创新知识、创新创业故事“飞入寻常百姓家”,在全社会大力宣传广大科技工作者、战略科学家、领军企业家勇攀高峰、敢为人先的创新精神,构筑起鼓励探索、追求卓越的创新文化。要在鼓励创新的同时形成宽容失败的文化氛围,淡化失败的概念、尊重客观事实、普及科学研究规律,真正在全社会形成支持科学探索的氛围。另一方面,要大力弘扬科学家精神、企业家精神。既要引领更多市场主体积极参与科技创新与产业创新活动的不同环节,让能担当的主体敢担当、能提供支持的主体多支持,齐心协力实现更多“从0到1”的原创性、颠覆性技术突破,又要保护好科学研究活动、产业发展活动中求真务实的态度和创新诚信的意识,坚决反对主观臆断、虚浮夸大、逐利短视的不良风气。

| [1] | 白雪洁. 以数字经济助力现代化产业体系建设[J]. 人民论坛•学术前沿, 2023(5): 41–50. |

| [2] | 钞小静, 廉园梅, 罗鎏锴. 数字经济推动现代化产业体系建设的理论逻辑及实现路径[J]. 治理现代化研究, 2022(4): 39–47. |

| [3] | 杜传忠, 王飞. 产业革命与产业组织变革——兼论新产业革命条件下的产业组织创新[J]. 天津社会科学, 2015(2): 90–95. |

| [4] | 杜传忠. 我国现代化产业体系的特征及建设路径[J]. 人民论坛, 2022(24): 22–25. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2022.24.005 |

| [5] | 付保宗, 盛朝迅, 徐建伟, 等. 加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系研究[J]. 宏观经济研究, 2019(4): 41–52. |

| [6] | 洪银兴, 任保平. 数字经济与实体经济深度融合的内涵和途径[J]. 中国工业经济, 2023(2): 5–16. |

| [7] | 洪银兴. 发展新质生产力建设现代化产业体系[J]. 当代经济研究, 2024(2): 7–9. |

| [8] | 黄汉权, 盛朝迅. 现代化产业体系的内涵特征、演进规律和构建途径[J]. 中国软科学, 2023(10): 1–8. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2023.10.001 |

| [9] | 黄群慧, 盛方富. 新质生产力系统: 要素特质、结构承载与功能取向[J]. 改革, 2024(2): 15–24. |

| [10] | 黄阳华. 工业革命中生产组织方式变革的历史考察与展望——基于康德拉季耶夫长波的分析[J]. 中国人民大学学报, 2016(3): 66–77. |

| [11] | 姜长云. 关于发展农业生产性服务业的思考[J]. 农业经济问题, 2016(5): 8–15. |

| [12] | 李晓华. 面向制造强国的现代化产业体系: 特征与构成[J]. 经济纵横, 2023(11): 59–70. |

| [13] | 连俊华, 裴棕伟, 郑跃朋. 数字经济赋能我国现代化产业体系建设的路径研究[J]. 价格理论与实践, 2023(9): 91–94. |

| [14] | 刘志彪. 理解现代化产业体系: 战略地位、建设内容、主要挑战与对策[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2023(5): 5–14. |

| [15] | 吕政, 刘勇, 王钦. 中国生产性服务业发展的战略选择——基于产业互动的研究视角[J]. 中国工业经济, 2006(8): 5–12. |

| [16] | 马克思,恩格斯. 德意志意识形态(节选本)[M]. 北京:人民出版社,2018. |

| [17] | 任保平. 以数字经济打造中国式现代化新引擎[J]. 人民论坛•学术前沿, 2023(3): 40–45. |

| [18] | 芮明杰. 构建现代产业体系的战略思路、目标与路径[J]. 中国工业经济, 2018(9): 24–40. |

| [19] | 孙天阳, 杨丹辉. 新兴产业最新研究进展及展望——一个文献综述[J]. 产业经济评论, 2022(1): 105–122. |

| [20] | 孙智君, 安睿哲, 常懿心. 中国特色现代化产业体系构成要素研究——中共二十大报告精神学习阐释[J]. 金融经济学研究, 2023(1): 3–17. |

| [21] | 王桂军, 张辉. 新时代建设现代化产业体系: 成就、问题与路径选择[J]. 教学与研究, 2023(6): 12–30. |

| [22] | 王薇, 任保平. “新基建”促进现代化产业体系构建: 作用机制、约束条件与优化路径[J]. 改革与战略, 2023(1): 119–131. |

| [23] | 王云鹏. 现代化产业体系的理论构筑与实践策略[J]. 江苏社会科学, 2023(4): 122–131. |

| [24] | 吴金希. 建设现代化产业体系的战略意义和主要着力点[J]. 国家治理, 2023(11): 60–65. |

| [25] | 夏杰长, 李銮淏. 构建中国式现代化产业体系的现实基础、约束条件和关键突破[J]. 河北学刊, 2023(6): 113–122. |

| [26] | 许先春. 新型举国体制的时代特征及构建路径[J]. 马克思主义与现实, 2024(1): 11–18. |

| [27] | 许召元, 许振凌, 刘凡, 等. 现代化产业体系建设的主要方向与重点任务[J]. 改革, 2023(8): 1–13. |

| [28] | 原磊, 王山. 数字经济助力现代化产业体系建设[J]. 当代经济研究, 2023(12): 5–13. |

| [29] | 张于喆, 郑腾飞, 盛如旭. 现代化产业体系建设: 目标、问题及路径[J]. 开放导报, 2023(5): 7–18. |