2024第50卷第8期

一、引 言

随着不断深入地参与全球化,国际贸易已成为中国经济增长的重要动力。同时,近年来国际政治经济环境也发生了变动,贸易保护主义抬头、“逆全球化”思潮高涨所带来的贸易政策不确定性成为中国经济面临的一项挑战。现有关于贸易政策变动的研究中,大多关注贸易冲击所造成的经济影响(Caldara等,2020;Benguria等,2022;Huang等,2023),及其如何影响企业的生产(佟家栋和李胜旗,2015)、金融资产配置(Bloom等,2007;黄新飞等,2022)等决策。然而,最近的研究表明,贸易环境变化所带来的经济冲击也会引发一系列的社会危机。例如,Dix-Carnerio等(2018)检验了贸易自由化与犯罪活动之间的关系,认为20世纪90年代巴西大幅降低进口税率,使得受该政策影响更大的地区经历了更高的犯罪率。Dell 等(2019)讨论了国际竞争环境变化对墨西哥城市犯罪率的影响,表明国际竞争加剧带来了制造业工作岗位大量流失,从而导致更多暴力事件的发生。以中国为背景的研究中,Camante等(2019)根据2013—2015年各市出口篮子中产品构成估算不同地区受出口放缓影响的程度,发现受全球贸易冲击更大的地区发生了更多的劳工事件。Ma等(2022)则关注了出口放缓对犯罪率的影响,认为出口放缓主要通过改变劳动力市场条件,包括制造业机会减少、工资下降等渠道导致犯罪率上升。

综上所述,现有研究基本肯定了贸易冲击与国内社会稳定之间的负向关系,但对于贸易冲击的衡量大多以地区产业结构进行估算,缺少更为直接的外生冲击。本文将1842年开放五口通商视为一项准自然实验,考察近代开埠对国内社会稳定的影响,并对其潜在机制进行讨论,从历史视角出发探讨国际贸易冲击对国内社会稳定的影响,以期为当今贸易环境不确定背景下如何维护社会稳定提供历史经验。

“一口通商”时期(

1842年开放五口通商这一历史事件为研究对外开放和贸易冲击对国内社会稳定的影响提供了独特背景。鸦片战争战败和五口通商具有一定的外生性,开放口岸的地点选择以及开放时间并不受国内经济政策等影响,因此可以将其视为准自然实验(Bernhofen和Brown,2005;李嘉楠等,2019;张妍等,2021)。本文的分析集中在福建、江西、广东三个省份,样本地区覆盖了全国15.74%的人口(按1820年人口计算)。本文通过手动整理1757—1910年闽、赣、粤三省共229个 县级层面的社会冲突数据,将“内河过岭”沿线县作为实验组,非沿线县作为控制组,构建双重差分模型,考察开放五口通商对国内社会稳定的影响。实证结果表明,相较于非沿线县,开放五口通商使得“内河过岭”沿线县每万平方千米的社会冲突增加了

本文在以下三个方面对现有文献进行了补充:

首先,现有关于条约口岸的研究强调了条约口岸通过人力资本积累(Jia,2014;林矗,2017)、知识传播(张妍等,2021)、文化规范(Jin,2023)、贸易机会(Keller等,2016)、市场整合(李嘉楠等,2019)等渠道对当代经济带来了长期积极影响。这些研究基本上肯定了开埠通商所带来的福利效应,但它们在分析近代口岸开放的影响时,并未考虑其对其他地区带来的负向影响(彭凯翔,2015)。Keller等(2011)认为通商口岸地区的国际贸易在不断发展的同时,中国内部地区间经济发展的不平衡却加剧了,从而对社会稳定造成了一定威胁。但他并未对上述结论进行系统的实证检验。本文通过对《清实录》和《朱批奏折》中记录的社会冲突事件进行系统整理,为考察近代条约口岸开放对国内社会稳定的影响提供了经验证据。

其次,现有关于社会稳定的研究主要关注了自然灾害(Bai和Kung,2011;Boxell,2019)、贸易可达性(Cao和Chen,2022)、向上流动前景(Hao等,2022)等负向冲击的影响。例如,Chambru(2020)发现与天气冲击相关的暂时性负向冲击显著增加了财产犯罪的发生率。Hao等(2022)表明废除科举使得地方精英向上流动的道路中断,引发了地方治理中的道德风险和逆向选择问题,最终导致地方治理恶化。Cao和Chen(2022)的最新研究认为京杭大运河的废弃使得运河流经县贸易机会减少,从而带来叛乱的增加。与该文不同的是,本文主要考察了五口通商带来的对外贸易冲击对国内社会稳定的影响,并且更关注除叛乱等威胁政权以外的普通暴力行为和社会冲突,同时讨论了贸易机会减少对市场效率的影响,以及宗族和民间组织在提供公共品和维护社会稳定方面所发挥的治理作用。

最后,现有关于中国民间组织与公共品供给的实证研究大多以当代为背景。例如,Xu和Yao(2015)考察了宗族在农村地区公共品投资中的作用,认为如果通过民主选举的村长来自当地大姓,则会显著提高公共品投资;谢佳松等(2023)则考察了明清时期善会善堂的长期影响,表明历史上创办的善堂促进了地区利他文化观念的形成,进而企业更具有社会责任。清朝时期,在“皇权不下县”的背景下,民间组织在基层社会治理中扮演了相当重要的角色,但现有文献对于该问题的讨论缺少系统的定量分析。本文以开放五口通商为背景,发现清代宗族、善堂所提供的公共品提高了地方社会在经济冲击下的风险应对能力。

二、研究背景

(一)一口通商时期的“内河过岭”路线

鸦片战争之前,清政府的国际贸易政策可归纳为开海、禁海、四口通商和一口通商四个阶段(颜色和辛星,2023)。满清入关之初,对外贸易政策基本承袭明制,并未明文禁止沿海居民行商。而后,出于“防汉制夷”以及打击反清复明势力等目的,清政府在顺治十二年(1655年)至康熙十七年(1678年)共颁布了五次禁海令和三次“迁海令”,禁止沿海居民出海经商(黄启臣,1986)。海禁政策阻碍了海外贸易的发展,带来了财政困难、失业等社会经济问题。直到1683年,清政府收复台湾、平定三藩之乱后,国内战争基本平息,为废除海禁创造了条件。最终于康熙二十三年(1684年)正式废除海禁,并在1685年开放江南六台山、浙江宁波、福建漳州、广东广州为对外贸易港口,分别设立江海关、浙海关、闽海关以及粤海关对各口岸对外贸易和税收进行管理,在此后的70余年一直保持“四口通商”的贸易政策。随着对外贸易规模的扩张,出于统一管理对外贸易、维护政治以及社会稳定等目的,清政府在乾隆二十二年(1757年)下旨关闭了其他三个海关,仅保留粤海关的对外职能。1757年至第一次鸦片战争爆发(1840年)的80余年里即为“一口通商” 时期。

放开海禁之后,中国海外贸易规模不断扩大,出口商品以茶叶、丝绸、瓷器为主,且茶叶逐渐成为中西贸易的核心商品(陶德臣,2002)。1689年英国东印度公司首次直接将茶叶从厦门出口至英国,并很快在欧洲大陆与北美掀起饮茶热潮。茶叶出口贸易中,红茶占多数,其主产地为福建武夷山地区。1757年,清朝关闭闽海关,实行广州一口通商的贸易政策,福建茶叶只能运至广州出口。武夷山有一处水道可以通闽江口五虎门,然后经海路将茶叶运送至粤,但在一口通商政策下,该水道只可行船而不可通海。因此,闽茶外销必须经“内河过岭行走”运至广州。具体而言,武夷茶采集收购之后,在星村汇集,然后由星村运至江西省铅山县河口镇;从河口改为水运,经信江,进入鄱阳湖到达江西南昌;由南昌溯赣江而上,运至赣州府;再从赣州沿小河运至大庾;在大庾上岸,挑运过梅岭到达广东省南雄州始兴县,在始兴县再由船运至韶州府曲江县,从曲江沿北江南下运至广州。自星村至广州经由“内河过岭行走”的茶叶路线,全长

(二)五口通商后“内河过岭”路线的弃用与社会冲突

鸦片战争后,1842年清政府与英国签订《南京条约》,开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸。从一口通商到五口通商并不是简单的口岸数量变化,而是全国贸易格局的根本性变化,出口货流根据“五口”贸易腹地的生产布局进行调整。“臣查外国所需内地货物,惟福建黑茶、安徽绿茶、浙江湖丝三项最大,每年出口价值至四千万余两之多。……今闻江苏闽浙港口分开,一切客商势必舍远求近,黑茶往福州,绿茶往上海,湖丝往宁波,较之前赴广东者,脚费既轻,价值减半。”

|

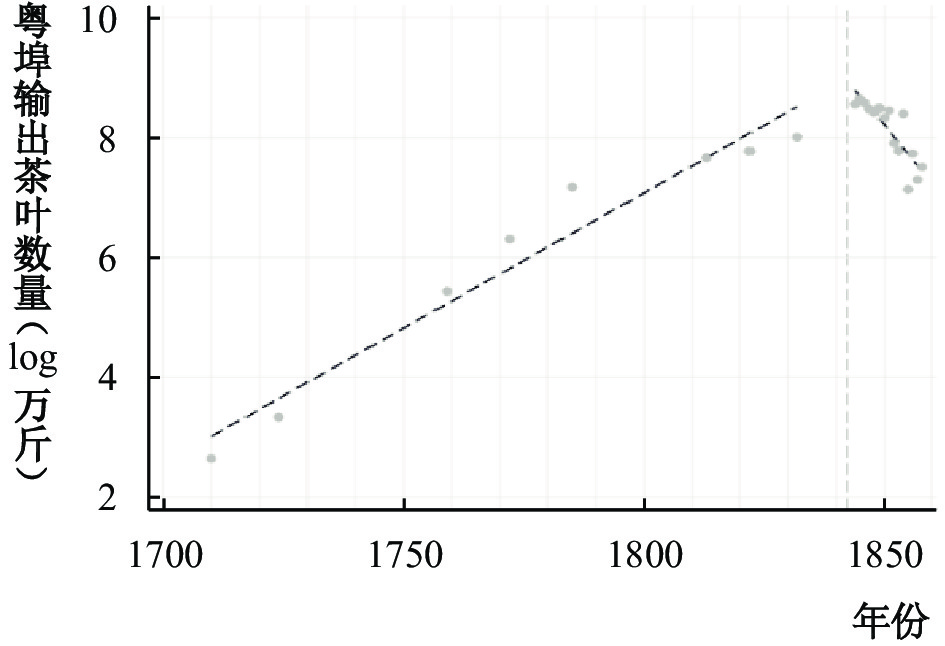

| 图 1 粤埠输出茶叶数量 |

内河过岭沿线大量城镇因武夷茶而繁荣,商路变动使沿线数量庞大的力夫陷入失业恐慌。“许多来自福建及更北面的省区负责运茶叶及商货通过梅岭关的梅岭力夫,都害怕在新的通商条约实施和通商口岸开放后,他们将陷于失业,因此他们发誓坚决反对有损于他们利益种种措施。”

| 事件名称 | 发生地点 | 发生时间 | 事件描述 |

| 贵溪县童生罢考、棍徒伤毙差役案 | 江西贵溪 | 1847年 | 该童生聚议罢考,以致棍徒纠众滋事,伤毙差役 |

| 阳山、英德等县匪徒聚众戕官案 | 广东阳山、英德 | 1849年 | 该匪等纠集多人,辄于广州韶州两府交界各处,肆行无忌。迨经地方文武各员,督率兵勇,驰往追捕。该匪等抗拒,杀毙都司,复致死兵丁多人,更伤及知县营员 |

| 英德匪徒戕官、窜扰湘粤交界地方案 | 广东英德 | 1850年 | 广东英德一带匪贼,聚集多人,戕官滋扰,并欲往湖南之语 |

| 庐陵刁徒杨习堂等抗粮毁局、 拒捕伤兵案 |

江西庐陵 | 1850年 | 抗粮刁徒杨习堂、聚众拆毁乡徵粮局。吉水县知县杨昇带兵拏办,该匪徒辄敢持械抗敌,拒伤兵役 |

| 南海县生徒写红贴、聚众罢考案 | 广东南海 | 1851年 | 南海县西湖书院生徒因挟知府改断公项之嫌,不遂其欲,投递匿名罢考红帖 |

| 泰和县棍徒聚众闹漕案 | 江西泰和 | 1852年 | 江西泰和县棍徒于该县开徵漕粮时,聚众滋事 |

| 南雄匪首刘叫妹抢劫大庾县地方案 |

江西大庾 | 1894年 | 广东南雄州匪首刘叫妹夥党数百名,突至江西大庾县地方抢劫。经该处驻防勇丁剿捕,枪毙贼首三名,余匪受伤数名,退回粤境 |

| 广州府土匪抢劫案 | 广东南海 | 1899年 | 广州府属西樵一带,巨匪区新等、聚匪千余人,布散各处,恣出劫虏,民不堪忧 |

| 注:资料来源为《清实录》与《朱批奏折》。 | |||

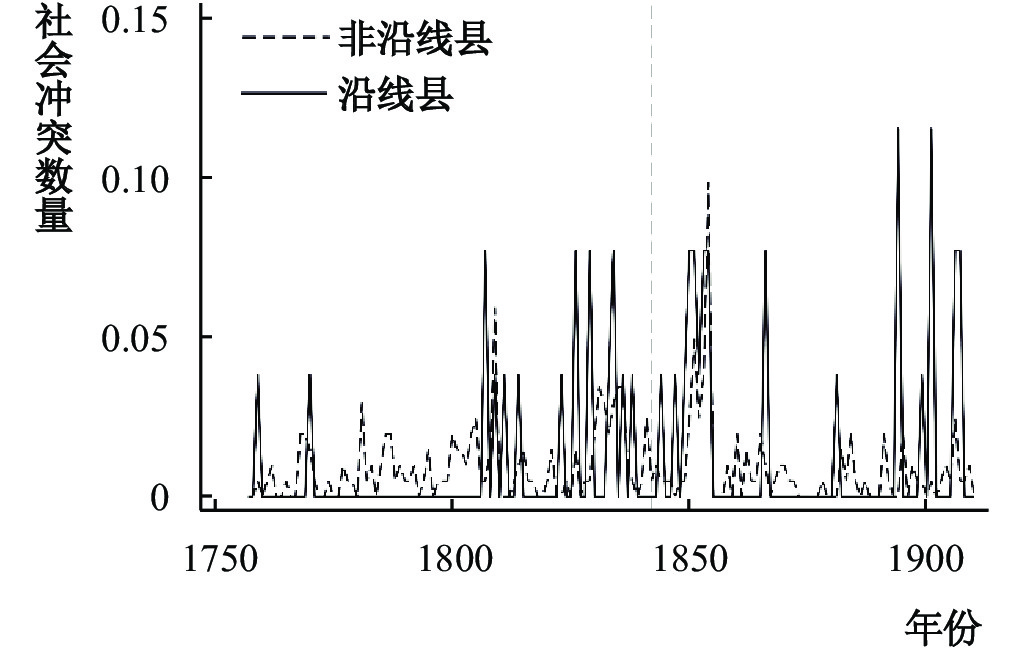

图2绘制了“内河过岭”沿线县和非沿线县发生社会冲突频率的变动趋势。

|

| 图 2 沿线县与非沿线县社会冲突 |

三、数据来源与实证策略

(一)数据来源

1. 被解释变量。本文的被解释变量为社会冲突。现有文献中关于社会冲突的定义并不一致,主要包括战争(Iyigun等,2017)、叛乱(Cao和Chen,2022;Bai和Kung,2011)等。但相较于战争、叛乱等威胁政权的暴力行为,“普通”暴力行为(Ordinary Violence)在某种程度上更能反映民众的生活水平(Chen等,2017)。因此,本文关注的是除威胁政权以外的官民冲突和社会治安事件,数据来源于《清实录》,并在此基础上以中国第一历史档案馆的《朱批奏折》对相关信息进行了补充。《清实录》和《朱批奏折》详细记录了清政府统治时期社会冲突的发生时间、波及范围等信息。本文将抗官辱官、逃狱劫狱等十二种对抗官府的聚众行为归为官民冲突,将杀人、抢劫等十六种类型归为社会治安事件。另外,本文关注的是社会冲突的发生,对于之前年份已经发生且持续到当前年份的事件不计入在内;若一个事件涉及多个地区,则每个县均算作一次。

在基准回归中,本文关注的是社会冲突事件,即包括官民冲突和社会治安事件的总数,研究期间为1757—1910年,样本地区共发生社会冲突407件。由于不同类型社会治安事件的性质存在差异,因此本文进一步将社会治安事件分为财产类事件和暴力类事件。其中,财产类事件包括抢劫、盗贼、经济纠纷、占毁财务、敲诈勒索、拐卖人口、诈骗和窝赌,暴力类事件包括杀人、伤害、纵火、奴变和械斗。

2. 核心解释变量。本文的核心解释变量为是否为“内河过岭”沿线县的地区虚拟变量(是=1)与是否在五口通商之后的时间虚拟变量(1842年之后=1)的交互项。是否为 “内河过岭”沿线县的划分依据是:根据《中国近代对外贸易史资料(1840—1895)》(姚贤镐,1962)以及CHGIS(2007)提供的数据,利用Arc GIS 10.5进行确定,进而将样本县划分为实验组(沿线县)和控制组(非沿线县)。其中,实验组即“内河过岭”沿线县共有26个,占全样本的11.35%。

3. 主要控制变量。本文还控制了其他可能影响社会冲突的变量,包括经济地理因素、政治因素、自然灾害和战争因素等。其中,经济地理因素包括1820年人口、面积、坡度、水稻种植适宜度、至大运河距离;政治因素以太平天国运动之前的学额数量和进士数量衡量;现有研究表明,干旱、洪涝等自然灾害也会引发社会冲突(Bai和Kung,2011),因此本文还控制了各地区的旱灾和涝灾情况,数据来源于《中国近五百年旱涝分布图集》。另外,考虑到研究期间样本地区的主要战争为太平天国战争,因此本文进一步控制了该县是否在太平军至南京的路线上。所有变量的数据来源和描述性统计见表2。

| 变量名称 | 数据来源 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 核心变量 | ||||||

| 社会冲突 | 1 | 35 266 | 0.009 | 0.097 | 0 | 2 |

| 官民冲突 | 1 | 35 266 | 0.003 | 0.058 | 0 | 1 |

| 社会治安事件 | 1 | 35 266 | 0.008 | 0.091 | 0 | 2 |

| 财产类治安事件 | 1 | 35 266 | 0.007 | 0.083 | 0 | 2 |

| 暴力类治安事件 | 1 | 35 266 | 0.003 | 0.059 | 0 | 2 |

| 是否沿线 | 2,5 | 35 266 | 0.114 | 0.317 | 0 | 1 |

| 控制变量 | ||||||

| 1820年人口 | 3 | 35 266 | 12.390 | 0.569 | 10.482 | 13.791 |

| 城市化率 | 7 | 35 266 | 8.445 | 1.833 | 0 | 13.146 |

| 1850年以前学额 | 6 | 35 266 | 2.717 | 0.447 | 1.301 | 3.974 |

| 1850年以前进士数量 | 2,8 | 35 266 | 1.768 | 1.147 | 0 | 5.403 |

| 面积 | 2 | 35 266 | 7.595 | 0.471 | 6.247 | 8.786 |

| 坡度 | 4 | 35 266 | 0.459 | 0.357 | 0.002 | 1.289 |

| 旱灾 | 9 | 35 266 | 0.036 | 0.185 | 0 | 1 |

| 涝灾 | 9 | 35 266 | 0.066 | 0.249 | 0 | 1 |

| 水稻种植适宜度 | 10 | 35 266 | 1.588 | 0.112 | 1.344 | 1.897 |

| 至大运河距离 | 2 | 35 266 | 7.540 | 3.525 | 2.570 | 17.038 |

| 是否在太平军至南京路线 | 11 | 35 266 | 0.009 | 0.093 | 0 | 1 |

| 数据来源:(1)《清实录》和《朱批奏折》;(2)CHGIS(2007);(3)《中国人口史(第五卷:清时期)》;(4)地理空间数据云:http://www.gscloud.cn/;(5)《中国近代对外贸易史资料(1840−1895)》;(6)《钦定大清会典事例》;(7)Skinner等(2008);(8)《明清进士题名碑录索引》;(9)《中国近五百年旱涝分布图集》;(10)联合国粮食及农业组织(FAO);(11)《中国历史地图》。 | ||||||

(二)模型设定

为了考察五口通商和贸易冲击对国内社会稳定的影响,本文将1842年的五口通商作为外生冲击,利用1757—1910年闽、赣、粤三省共229个县的面板数据,构建如下双重差分模型:

| $ \begin{array}{c}{S ocialconflicts}_{it}=\beta {Route}_{i}\times {Post}_{t}+\theta {X}_{it}+{\alpha }_{i}+{\gamma }_{t}+{\varepsilon }_{it} \end{array} $ | (1) |

其中,被解释变量

(三)平行趋势检验

双重差分模型的一个关键假设是在开放五口通商之前不同地区的社会稳定性与是否为“内河过岭”沿线县之间不存在相关性,即平行趋势假设。接下来,本文使用事件研究法来考察平行趋势,设定模型如下:

| $ \begin{array}{c}S ocialconflicts_{it}=\sum_{\tau=-50}^{60}\beta_{\tau}Route_i\times Period_{\tau}+\theta X_{it}+\alpha_i+\gamma_t+\varepsilon_{it}\end{array} $ | (2) |

其中,

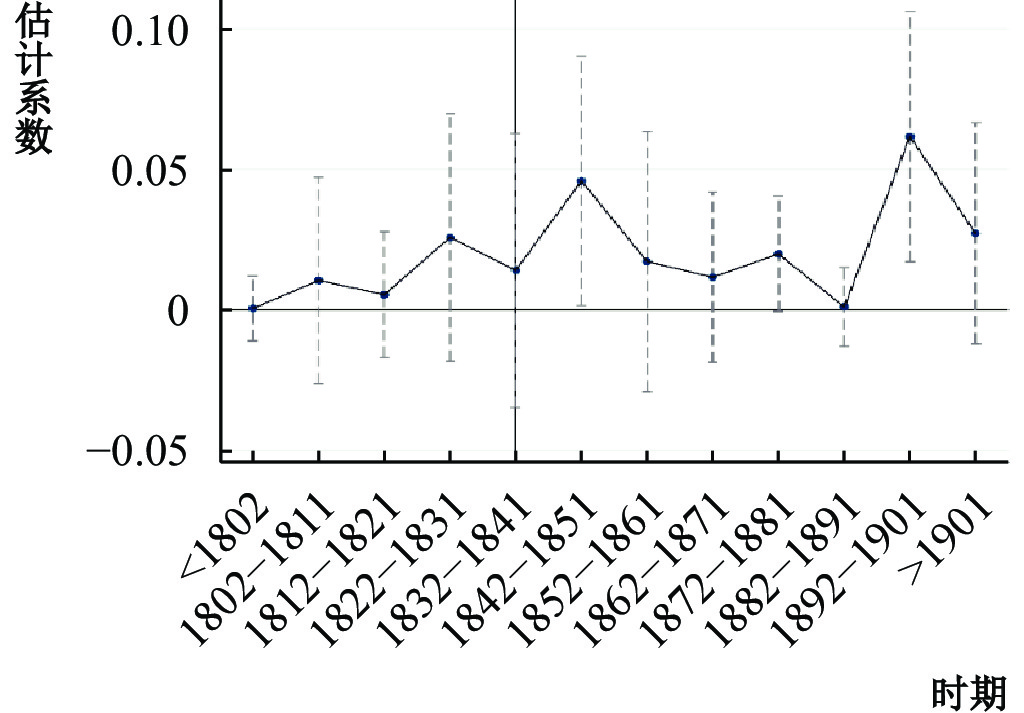

图3绘制了

|

| 图 3 平行趋势检验 注:参照组为发生冲击 50 年及以前年份。 |

四、实证结果

(一)基准回归

表3为模型(1)的估计结果。其中,被解释变量为标准化之后的社会冲突数量,列(1)仅控制了县级固定效应和年份固定效应,列(2)—列(4)逐步控制事前社会冲突、省份固定效应以及其他影响社会稳定的因素。另外,考虑到空间溢出效应,本文也计算了康利标准误(Conley,1999)。以列(4)作为基准结果,交互项的估计系数为0.020(四舍五入之前的实际系数为0.0202),且在1%的置信水平上显著。为评估这一影响的大小,将其与标准化之后社会冲突的均值 (

| 社会冲突 | 官民冲突 | 财产类 | 暴力类 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| 沿线 × Post | 0.017***(0.007) | 0.019***(0.007) | 0.018***(0.007) | 0.020***(0.007) | 0.004(0.005) | 0.014**(0.006) | 0.016***(0.005) |

| [0.007] | [0.008] | [0.008] | [0.008] | [0.006] | [0.006] | [0.006] | |

| 城市化率 × Post | −0.002(0.001) | −0.001(0.001) | −0.002**(0.001) | −0.001(0.001) | |||

| 至运河距离 × Post | 0.000(0.001) | −0.002**(0.001) | 0.001(0.001) | 0.001(0.001) | |||

| 坡度 × Post | 0.005(0.010) | −0.004(0.006) | 0.001(0.009) | −0.014*(0.007) | |||

| 1820年人口 × Post | −0.012(0.008) | 0.005(0.004) | −0.009(0.007) | −0.003(0.005) | |||

| 面积 × Post | 0.014(0.009) | 0.010*(0.005) | 0.002(0.007) | 0.006(0.007) | |||

| 1850年学额 × Post | 0.002(0.010) | −0.011*(0.006) | 0.011(0.008) | −0.001(0.007) | |||

| 1850年进士 × Post | −0.001(0.003) | −0.001(0.002) | −0.003(0.002) | 0.000(0.002) | |||

| 涝灾 × Post | −0.017(0.012) | 0.000(0.007) | −0.022**(0.009) | −0.013*(0.008) | |||

| 旱灾 × Post | −0.028*(0.015) | −0.010(0.007) | −0.020(0.013) | −0.001(0.009) | |||

| 涝灾 | 0.014(0.009) | −0.001(0.004) | 0.012*(0.007) | 0.010*(0.006) | |||

| 旱灾 | 0.012(0.014) | 0.004(0.005) | 0.008(0.012) | −0.002(0.009) | |||

| 水稻适宜度 × Post | −0.001(0.032) | 0.023(0.019) | −0.027(0.027) | −0.046**(0.021) | |||

| 太平军路线 × Post | 0.002(0.017) | 0.006(0.029) | 0.004(0.016) | 0.010*(0.006) | |||

| 县级固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 事前冲突−年份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 固定效应 | |||||||

| 省份−年份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||

| 固定效应 | |||||||

| 观测值 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 |

| Adj. R2 | 0.019 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.035 | 0.030 |

| 注:圆括号中为稳健标准误,*、**和***分别表示p<0.1、p<0.05和p<0.01,标准误以县为单位进行聚类;方括号中为Conley标准误,即空间稳健标准误。以下各表同。 | |||||||

(二)稳健性检验

1. 处理强度。在基准回归中,以是否处于“内河过岭”沿线构建虚拟变量,但不同沿线县对“内河过岭”路线的依赖程度不同,因而开放五口通商对不同沿线县的影响可能存在差异。为解决这一问题,本文利用1820年各沿线县单位面积内市镇数量衡量其对“内河过岭”路线的经济依赖程度。本文预期沿线县内市镇数量越多,受开放五口通商的影响越大。基于此,本文构建模型如下:

| $ \begin{array}{c}{S ocialconflicts}_{it}=\beta {T reatmentIntensity}_{i}\times {Post}_{t}+\theta {X}_{it}+{\alpha }_{i}+{\gamma }_{t}+{\varepsilon }_{it}\end{array} $ | (3) |

其中,

| 处理强度 | 1820年人口 | 去掉土客械斗县 | |

| (1) | (2) | (3) | |

| 沿线 × Post | 0.019***(0.006)[0.007] | 0.020***(0.007)[0.008] | |

| 处理强度 × Post | 0.004*(0.002)[0.002] | ||

| 观测值 | 35 266 | 35 266 | 32 956 |

| Adj. R2 | 0.020 | 0.027 | 0.028 |

| 注:所有回归均控制了县级特征变量,以及县级固定效应、年份固定效应、事前冲突−年份固定效应和省份−年份固定效应。以下各表如无特殊说明,与此表一致。 | |||

2. 更换社会冲突衡量方式。在基准回归中,本文将社会冲突根据县域面积进行标准化,这可能会影响回归结果。为检验基准回归结果是否受社会冲突的标准化方式影响,本文将被解释变量替换为以1820年人口进行标准化的社会冲突。如表4列(2)所示,以1820年人口标准化处理的社会冲突,其估计系数与基准回归较为接近,且均在1%的水平上显著,这说明基准回归的估计结果并不因被解释变量的构造方式改变而受影响。

3. 剔除土客械斗涉及地区。咸丰四年(1854年)至同治六年(1867年)因人口迁移导致的广东土客大械斗涉及范围较广,死伤惨重,这可能会使基准回归的结果产生偏误。根据刘平(2003) 整理的土客大械斗空间分布,本文将斗祸涉及的县剔除。如表4列(3)所示,回归系数与基准回归一致,且依然在1%的水平上显著,这进一步验证了基准回归结果的稳健性。

(三)安慰剂检验

为进一步检验基准回归的结果是否由不可观测因素所驱动,本文参考Liu和Lu (2015)的做法,从以下两个方面进行安慰剂检验:

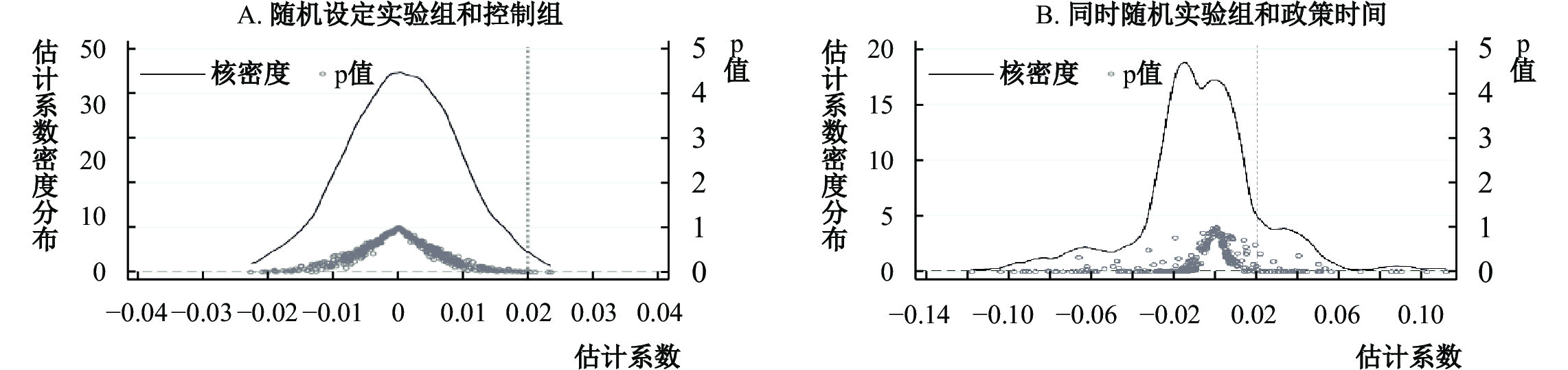

第一,随机分配实验组。在229个样本县中随机抽取26个县作为实验组,假设随机选取的县作为虚拟沿线县,其余为虚拟非沿线县。重复抽取500次并重新估计模型(1),将双重差分项回归系数及相关P值绘制成图4-A。结果显示,回归系数集中在0点附近,且大多数P值大于0.1,回归系数明显异于真实估计值(0.020),这也就表明其他不可观测因素不会对基准回归结果产生显著影响。

|

| 图 4 安慰剂检验 注:X轴为随机分配500次的Route×Post的估计系数,空心圈为估计系数的P值,实线表示估计系数的核密度分布;垂直线为基准回归的估计系数,如表3列(4)所示。 |

第二,同时随机分配实验组和政策时间。在样本县中随机抽取26个县作为实验组的同时,在1757—1910年这一时间段内随机抽取一个年份作为开放五口通商的时间。同样重复抽取500次 并重新估计模型(1),将回归系数和相关P值绘制成图4-B。可以看出,大部分系数在0附近,且P值大于0.1,这在一定程度上能够说明基准回归的结果并未受到不可观测因素的干扰。

(四)溢出效应

“内河过岭”路线的弃用并非仅对沿线县产生影响,还可能对非沿线县产生溢出效应。考虑到这种溢出效应为非沿线县至沿线县距离的函数,本文参考Cao和Chen(2022)的做法,利用ArcGIS 10.5计算非沿线县至沿线县的最短距离,并构建如下模型对溢出效应进行检验:

| $ \begin{array}{c}{S ocialconflicts}_{it}=\sum _{k=0}^{K}{\beta }_{k}{Distance}_{i}^{k}\times {Post}_{t}+\theta {X}_{it}+{\alpha }_{i}+{\gamma }_{t}+{\varepsilon }_{it}\end{array} $ | (4) |

其中,

| 社会冲突 | 官民冲突 | 财产类 | 暴力类 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 沿线 × Post | 0.071***(0.016) | 0.020**(0.010) | 0.043***(0.014) | 0.045***(0.012) |

| Distance(0−50km) × Post | 0.053***(0.015) | 0.018*(0.009) | 0.027*(0.014) | 0.030**(0.012) |

| Distance(50−100 km) × Post | 0.058***(0.015) | 0.020**(0.009) | 0.034***(0.013) | 0.034***(0.012) |

| Distance(100−150 km) × Post | 0.055***(0.014) | 0.013(0.010) | 0.035***(0.013) | 0.031***(0.011) |

| Distance(150−200 km) × Post | 0.056***(0.018) | 0.006(0.010) | 0.034**(0.015) | 0.035***(0.013) |

| Distance(200−250 km) × Post | 0.036**(0.017) | 0.009(0.011) | 0.023(0.015) | 0.019*(0.011) |

| Distance(250−300 km) × Post | 0.026(0.018) | 0.013(0.014) | 0.024(0.017) | 0.001(0.017) |

| Distance(300−350 km) × Post | −0.008(0.019) | −0.009(0.015) | 0.006(0.017) | 0.019*(0.010) |

| 观测值 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 |

| Adj. R2 | 0.033 | 0.024 | 0.035 | 0.030 |

五、影响机制

前文的实证结果说明开放五口通商后“内河过岭”沿线县的社会冲突显著增加,而导致这一结果的原因并不确定。一方面,随着五口通商的开放,“内河过岭”沿线县的政府能力下降可能导致社会冲突增加;另一方面,贸易重心转移所带来的贸易机会减少等经济冲击也增加了社会不稳定性。

(一)政府能力

对于政府能力,本文参考Cao和Chen(2022)的做法,以该县是否为府治所在地来衡量,在模型(1)的基础上加入是否为府治与关键变量(沿线 × Post)的三重交互项。如果通过政府能力下降这一渠道能导致社会不稳定性增加,那么国家能力更强的地区,即若该县既是府治所在地又是“内河过岭”沿线县,在开放五口通商后社会冲突显著增加。由表6可以看出,无论是社会冲突还是将社会冲突细分为不同类别,政府能力这一渠道均没有得到显著结果,这说明政府能力这一渠道并不成立。

| 社会冲突 | 官民冲突 | 财产类 | 暴力类 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 府治 × 沿线 × Post | 0.005(0.015)[0.013] | −0.006(0.009)[0.010] | 0.004(0.012)[0.012] | 0.001(0.011)[0.008] |

| 沿线 × Post | 0.019**(0.009)[0.009] | 0.005(0.006)[0.007] | 0.013*(0.007)[0.006] | 0.016**(0.006)[0.006] |

| 府治 × Post | 0.000(0.009)[0.007] | −0.004(0.004)[0.003] | 0.005(0.006)[0.005] | −0.001(0.006)[0.005] |

| 观测值 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 |

| Adj. R2 | 0.032 | 0.024 | 0.035 | 0.029 |

(二)经济冲击

经济状况是影响社会冲突爆发的关键因素(Bazzi和Blattman,2014;Musayev,2014),负向经济冲击不仅会加剧已有冲突,还可能引发新的冲突(Hoeffler,2004)。基准回归结果显示,开放五口通商之后“内河过岭”沿线县的财产类社会冲突显著上升,这在一定程度上说明了开埠对沿线县造成了经济冲击。因此,此处主要考察贸易机会机制,即开埠减少了沿线县的贸易机会,进而对社会稳定带来负面影响。

1. 贸易机会。如前文所述,“内河过岭”路线除武夷山与大庾岭之外,其余基本依靠水路运输至广州,沿途大量船工藉以维持生计。开放五口通商之后,“内河过岭”路线被弃用,造成船工就业机会减少,进而对社会稳定造成威胁。如果县域内水路运输条件更为便利,则船工可通过其他贸易机会以减轻“内河过岭”路线弃用带来的冲击。因此,本文预期水路运输更为便利的沿线县能够缓解因路线废弃而带来的社会冲突。

本文以县域内河流密度和境内是否有主要河流两种方式来衡量水路运输的便利程度。其中,县域内河流密度的计算方式参考蔡杨等(2023),利用CHGIS(2007)中的县域面积以及河流长度数据,将县域内所有河流长度加总,再除以县域面积,即可得到该变量。将河流密度与核心变量的三重交互项加入模型。三重差分的回归结果如表7列(1)所示,河流密度与核心变量的三重交互项系数显著为负,这说明沿线县较高的河流密度能够减少社会冲突。另外,考虑到一些较小的河流并无通航能力,本文根据CHGIS(2007)中县域内是否有主要河流的数据构建0—1变量,同样将其与核心变量的三重交互项加入模型。三重差分的回归结果如表7列(2)所示,县域内是否有主要河流与核心变量的三重交互项系数显著为负,这意味着如果“内河过岭”沿线县有主要河流,则可以在5%的水平上显著降低社会冲突。上述结果表明,开放五口通商带来的“内河过岭”路线被弃用,通过减少贸易机会而对社会稳定带来了负面影响。

| 社会冲突 | 市镇数量(log) | ||

| (1) | (2) | (3) | |

| 沿线 × Post | 0.028***(0.010)[0.011] | 0.039***(0.012)[0.014] | −0.322*(0.187)[0.122] |

| 河流密度 × 沿线 × Post | −0.080*(0.045)[0.038] | ||

| 河流密度 × Post | 0.018(0.019)[0.019] | ||

| 主要河流 × 沿线 × Post | −0.029**(0.015)[0.015] | ||

| 主要河流 × Post | 0.002(0.006)[0.008] | ||

| 观测值 | 35 266 | 35 266 | 458 |

| Adj. R2 | 0.020 | 0.020 | 0.733 |

| 注:所有回归均控制了县级固定效应、年份固定效应,其中列(1)和(2)控制了县级特征变量。 | |||

接下来,本文考察“内河过岭”路线的弃用对市镇发展的影响。本文利用CHGIS(2007)中提供的1820年和1911年市镇数量的面板数据构建双重差分模型,比较开放五口通商前后“内河过岭”沿线县和非沿线县的市镇发展状况。回归结果如表7列(3)所示,开放五口通商阻碍了沿线县的市镇发展,这进一步表明开放五口通商导致“内河过岭”沿线县的贸易机会减少,并对沿线县的市场发展带来了负面影响。

2. 贸易机会减少与粮价。贸易机会减少可能带来运输成本增加、相关工人失业等福利损失(Cao和Chen,2022)。由于数据可得性限制,我们无法获得船工及相关从业人员的收入、就业等劳动力市场相关数据,因此本文主要考察了贸易机会减少对运输成本和市场效率的影响。清代米粮贸易范围较广,是国内商品贸易的重要组成部分,并且系统、完善的“粮价奏报制度”提供了较为完整的价格数据。现有文献大多以粮食价格数据为基础来研究清代的市场价格变动(Gao和Lei,2021)、市场整合程度(Shiue和Killer,2007;颜色和刘丛,2011;李嘉楠等,2019)等。

首先,由于贸易机会减少可能导致运输成本增加,因此开放五口通商后,沿线县粮食价格将会上涨。粮价数据来源于王业键的清代粮价资料库。考虑到闽、赣、粤三省以水稻种植为主,并且该数据库中19世纪江西各府的上米价格缺失较为严重,因此本文选用的是各府中米价格数据。在原始月度粮价数据基础上,根据彭凯翔(2006)提供的物价指数进行平减,计算得到各府年度平均粮价、最低粮价和最高粮价。以计算得到的粮价指标作为被解释变量,构建双重差分模型。回归结果如表8列(1)—列(3)所示,开放五口通商之后,“内河过岭”沿线县的平均粮价、最低粮价和最高粮价均出现显著增加。以列(1)为例,在开放五口通商后,沿线县的平均粮价增加了6.2%。

| 平均粮价 | 最低粮价 | 最高粮价 | 粮价波动 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 沿线 × Post | 0.062***(0.011)[0.012] | 0.084***(0.014)[0.014] | 0.043***(0.009)[0.011] | 0.162**(0.076)[0.076] |

| 县级固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 34 363 | 34 363 | 34 363 | 33 744 |

| Adj. R2 | 0.893 | 0.873 | 0.898 | 0.455 |

其次,贸易机会减少可能降低市场可达性,因此我们预期开放五口通商后,沿线县的粮价波动程度会提高。前文结果表明,开放五口通商对“内河过岭”沿线县的市场发展带来了负面影响,而市场发展为粮食交易提供了基础条件,市场机制越完善,贸易条件越便利,则越有助于维持粮价稳定(Chuan和Kraus,1975)。而且,相较于粮价水平,粮价变动情况的优势在于其更能反映经济冲击对于民生的影响(马国英等,2012)。利用粮价数据,本文计算了反映粮价年度内波动程度的粮价波动指标。以粮价波动为被解释变量构建双重差分模型,回归结果见表8列(4)。结果表明,在开放五口通商后,“内河过岭”沿线县的粮价波动幅度更大。具体而言,在开放五口通商之后,相较于非沿线县,沿线县的粮价波动增加了16.2%。

(三)治理机制:公共品供给与社会稳定

在面临经济冲击时,基层社会应对以及抵御风险的能力至关重要。若地方能够提供充足的慈善、救济等公共品,则能够缓解经济冲击对社会稳定的威胁;反之,若基层社会治理水平较差,缺乏应对经济冲击的能力,则其在发生经济冲击时无法有效维持社会秩序。因此,本文预期公共品供给较低的地区应对经济冲击的能力更弱。

清代的官僚机构只设到县级,对于县以下的基层社会主要依靠以士绅为核心的各类民间组织,包括书院、义学、善会善堂、宗族等实行间接治理(龙登高等,2022)。也就是说,各类民间组织通过自发提供基础设施(桥梁、水利工程等)、教育机构(私塾、书院等)、慈善救济等公共产品来实现基层自治(龙登高等,2021)。例如,地方士绅提供的公共品能够平抑粮价,从而缓解粮食危机对社会稳定的威胁(颜色和刘丛,2024)。考虑到样本区域宗族文化较为发达,本文主要考察宗族和善会善堂两类民间组织,并且着重关注发生经济冲击时,民间组织在不同类型社会冲突中的作用。

1. 宗族组织。以血缘关系为纽带的宗族组织在中国基层社会治理中发挥了重要作用。与宋元时期主要由官僚组建的宗族不同,清代宗族逐渐平民化,清政府也承认宗族的合法性,并鼓励民间建设和发展宗族,“立家庙以荐蒸尝,设家塾以课子弟,置义田以赠贫乏,修族谱以联疏远”。

宗族数据来源于《中国家谱总目》,本文将该书收录的族谱分布信息汇总到县级层面。宗族组织通过建祠堂、修家谱等形式将宗族观念内化,因而不同时期宗族活动具有一定延续性(Fan等,2023)。为了避免潜在的反向因果问题,本文以各县1757年之前编撰的族谱数量衡量地区宗族组织强度。将族谱数量与核心变量的三重交互项加入模型,表9列(1)、列(3)与列(5)分别报告了官民冲突、财产类和暴力类社会治安事件的三重差分估计结果。结果显示,开放五口通商后,宗族组织较多的沿线县,发生的官民冲突更多,财产类社会治安事件更少,而其对于暴力类社会治安事件则无显著影响。其中,对于官民冲突,三重交互项系数为正,这可能是因为宗族成员之间的共同信念降低了集体行动成本(Greif 和Tabellini,2017;Hao等,2022),但其显著性较弱。

| 官民冲突 | 财产类 | 暴力类 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 宗族 × 沿线 × Post | 0.019*(0.010)[0.012] | −0.016*(0.009)[0.009] | −0.006(0.007)[0.008] | |||

| 沿线 × Post | −0.000(0.005)[0.006] | 0.004(0.005)[0.006] | 0.017***(0.006)[0.007] | 0.015**(0.007)[0.007] | 0.017***(0.006)[0.007] | 0.019***(0.006)[0.007] |

| 宗族 × Post | −0.003*(0.002)[0.001] | −0.007***(0.002)[0.002] | −0.002(0.002)[0.002] | |||

| 善堂 × 沿线 × Post | −0.008(0.011)[0.014] | −0.027***(0.010)[0.014] | −0.033***(0.007)[0.013] | |||

| 善堂 × Post | 0.013***(0.005)[0.006] | 0.019**(0.007)[0.007] | 0.011***(0.003)[0.007] | |||

| 观测值 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 |

| Adj. R2 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.035 | 0.030 | 0.030 |

2. 善会善堂。善会善堂(下文简称“善堂”)是明清时期出现的民间社会救济机构,清初的善堂基本上继承明末的传统,善堂的创办及运营主要依靠商人等地方社会力量。雍正二年(1724年)下发诏令鼓励地方兴建善堂,此后民间慈善机构在全国逐渐推广。并且清政府也开始在经费上给予补助,如将商捐、耗羡、盐羡等地方税捐拨付给经费紧张的善堂。与宗族组织不同的是,善堂所提供的公共品打破了血缘关系的限制,救济范围更广。

善堂的数据来源为《施善与教化:明清时期的慈善组织》,该书收集整理了明清时期成立的各种类型的慈善组织。根据创办人身份的不同,善堂大致可分为官办善堂和民办善堂两类。官办善堂大多设在城市,且因官僚介入导致的腐败等问题而逐渐失去原有的救济职能;而民办善堂在一定程度上避免了官僚介入所带来的腐败等负面影响,并且一些民办善堂深入乡镇等小社区中,与民间接触更多,能够及时实施有效救助(梁其姿,2013)。因此,本文将各县1757年以前成立的民办善堂数量与核心变量的三重交互项加入模型,表9列(2)、列(4)与列(6)分别报告了官民冲突、财产类社会治安事件、暴力类社会治安事件的三重差分估计结果。结果显示,开放五口通商后,善堂较少的沿线县,发生了更多的财产类社会治安事件和暴力类社会治安事件,但对官民冲突无显著影响。这一结果与陈宝良(2011)的观点相一致,他认为善堂在社会救济方面发挥了重要作用的同时,其稳定社会秩序的功能也不可忽视。

六、结论与启示

近年来,世界主要经济体之间贸易争端频发导致贸易政策的不确定性增加。国际贸易冲击会产生何种社会影响,以及如何应对潜在社会威胁逐渐成为学界关心的热点问题之一。回顾历史,1842年鸦片战争战败后清政府签订《南京条约》,被迫开放广州、厦门、福州、宁波和上海为通商口岸,结束了长达80余年的“一口通商”。从一口通商到五口通商意味着全国贸易格局的根本性变化,对中国社会经济造成了深刻影响。本文通过整理历史资料,以开放五口通商导致的“内河过岭”路线被弃用为背景,利用闽、赣、粤三省229个县长达154年的面板数据,考察了近代开埠这一贸易冲击对国内社会稳定的影响。研究表明:(1)相较于非沿线县,开放五口通商之后“内河过岭”沿线县发生了更多的社会冲突,且主要集中在财产类社会治安事件和暴力类社会治安事件。(2)对“内河过岭”路线依赖程度更高的沿线县,所受影响更大。(3)“内河过岭”路线的弃用对非沿线县产生了溢出效应,社会冲突在250千米内存在溢出效应,并且溢出效应随着非沿线县与沿线县的距离增加而变小;分类别来看,官民冲突、财产类社会治安事件、暴力类社会治安事件的溢出效应分别为100千米、200千米和250千米。(4)进一步的分析表明,贸易机会减少和民间组织公共品供给稀缺是导致这一结果的潜在机制。

当前,我国经济仍然面临着全球贸易碎片化、外部需求不足等诸多挑战。在贸易机会减少的背景下,建设国内市场的重要性日益凸显:一方面,将市场需求转移到国内,能够缓解外部需求收缩的压力,以国内市场的确定性来应对外部贸易环境的不确定性;另一方面,规范、高效的国内市场能够扩大各种要素资源的流通范围,提高资源配置效率。因而,推进和完善国内市场建设,发挥超大规模市场优势是对冲外部风险的有效手段。同时,社会稳定是经济发展的前提,而基层社会治理是社会和谐稳定的微观基础。为应对贸易冲击对社会稳定带来的潜在威胁,应充分发挥民间组织在信息获取、沟通协调中的优势。通过扶持和引导民间组织,使其在慈善救济、促进就业等社会服务领域弥补政府和市场力量的不足,提高基层社会福利。本文关于近代社会介于政府领域和私人领域之间的民间组织如何通过提供公共品来实现基层社会治理的讨论,也为当前贸易环境不确定下如何借助社会力量实现基层社会治理提供了历史镜鉴。

| [1] | 郭卫东. 香港开埠初期与内地贸易研究──以《虎门条约》第十三款为案例[J]. 中国经济史研究, 1997(2): 123–130. |

| [2] | 黄启臣. 清代前期海外贸易的发展[J]. 历史研究, 1986(4): 151–170. |

| [3] | 黄新飞, 林志帆, 罗畅拓. 贸易政策不确定性是否诱发了企业金融化? ——来自中国制造业上市公司的微观证据[J]. 经济学(季刊), 2022(5): 1659–1678. |

| [4] | 李嘉楠, 代谦, 庄嘉霖. 开放、市场整合与经济空间变迁: 基于近代中国开埠的证据[J]. 世界经济, 2019(9): 27–51. |

| [5] | 梁其姿. 施善与教化:明清时期的慈善组织[M]. 北京:北京师范大学出版社,2013. |

| [6] | 刘平. 被遗忘的战争[M]. 北京:商务印书馆,2003. |

| [7] | 龙登高,陈月圆,丁春燕. 中国土地制度史-卷一-地权制度与基层秩序[M]. 北京:中国社会科学出版社,2022. |

| [8] | 彭凯翔. 清代以来的粮价:历史学的解释与再解释[M]. 上海:上海人民出版社,2006. |

| [9] | 陶德臣. 论清代茶叶贸易的社会影响[J]. 史学月刊, 2002(5): 90–95. DOI:10.3969/j.issn.0583-0214.2002.05.014 |

| [10] | 谢佳松, 林建浩, 罗挺威. 传统善会善堂的历史遗产——基于企业社会责任的研究[J]. 财经研究, 2023(4): 109–123. |

| [11] | 颜色, 刘丛. 18世纪中国的粮价、社会冲突与公共品供给: 地区异质性与政府-社会的互补作用[J]. 经济学(季刊), 2024, 24(1): 205–219. |

| [12] | 颜色, 辛星. 中国历史上的国际收支估算: 1550—1948[J]. 金融研究, 2023(3): 188–206. |

| [13] | 姚贤镐. 中国近代对外贸易史资料(1840—1895)[M]. 上海:中华书局,1962. |

| [14] | 张妍, 冯晨, 白彩全. 开放、知识传播与长期人力资本积累[J]. 世界经济, 2021(2): 3–22. |

| [15] | Bai Y, Kung J K S. Climate shocks and Sino-nomadic conflict[J]. Review of Economics and Statistics, 2011, 93(3): 970–981. DOI:10.1162/REST_a_00106 |

| [16] | Bazzi S, Blattman C. Economic shocks and conflict: Evidence from commodity prices[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2014, 6(4): 1–38. DOI:10.1257/mac.6.4.1 |

| [17] | Benguria F, Choi J, Swenson D L, et al. Anxiety or pain? The impact of tariffs and uncertainty on Chinese firms in the trade war[J]. Journal of International Economics, 2022, 137: 103608. DOI:10.1016/j.jinteco.2022.103608 |

| [18] | Caldara D, Iacoviello M, Molligo P, et al. The economic effects of trade policy uncertainty[J]. Journal of Monetary Economics, 2020, 109(1): 38–59. |

| [19] | Cao Y M, Chen S. Rebel on the canal: Disrupted trade access and social conflict in China, 1650-1911[J]. American Economic Review, 2022, 112(5): 1555–1590. DOI:10.1257/aer.20201283 |

| [20] | Chen Z W, Peng K X, Zhu L J. Social-economic change and its impact on violence: Homicide history of Qing China[J]. Explorations in Economic History, 2017, 63: 8–25. DOI:10.1016/j.eeh.2016.12.001 |

| [21] | Dell M, Feigenberg B, Teshima K. The violent consequences of trade-induced worker displacement in Mexico[J]. American Economic Review: Insights, 2019, 1(1): 43–58. DOI:10.1257/aeri.20180063 |

| [22] | Fan H C, Li C, Xue C, et al. Clan culture and patterns of industrial specialization in China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2023, 207: 457–478. |

| [23] | Gao P, Lei Y H. Communication infrastructure and stabilizing food prices: Evidence from the telegraph network in China[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2021, 13(3): 65–101. DOI:10.1257/app.20190416 |

| [24] | Greif A, Tabellini G. The clan and the corporation: Sustaining cooperation in China and Europe[J]. Journal of Compara- tive Economics, 2017, 45(1): 1–35. DOI:10.1016/j.jce.2016.12.003 |

| [25] | Hao Y, Liu Z C, Weng X, et al. The making of bad gentry: The abolition of Keju, local governance, and anti-elite protests, 1902-1911[J]. The Journal of Economic History, 2022, 82(3): 625–661. DOI:10.1017/S0022050722000225 |

| [26] | Huang Y,Lin C,Liu S B,et al. Trade networks and firm value:Evidence from the U. S. -China trade war[J]. Journal of International Economics,2023,145:103811. |

| [27] | Jia R X. The legacies of forced freedom: China’s treaty ports[J]. The Review of Economics and Statistics, 2014, 96(4): 596–608. DOI:10.1162/REST_a_00458 |

| [28] | Jin G. Circle of fortune: The long-term impact of western customs institution in China[J]. Journal of Development Economics, 2023, 163(5): 103075. |

| [29] | Keller W, Li B, Shiue C H. China's foreign trade: Perspectives from the past 150 years[J]. The World Economy, 2011, 34(6): 853–892. DOI:10.1111/j.1467-9701.2011.01358.x |

| [30] | Ma H,Pan Y,Xu M. Work or crook:The socioeconomic consequences of the export slowdown in China[R]. SSRN Working Paper No. 4232616,2022. |

| [31] | Shiue C H, Keller W. Markets in China and Europe on the eve of the industrial revolution[J]. American Economic Review, 2007, 97(4): 1189–1216. DOI:10.1257/aer.97.4.1189 |

| [32] | Xu Y Q, Yao Y. Informal institutions, collective action, and public investment in rural China[J]. American Political Science Review, 2015, 109(2): 371–391. DOI:10.1017/S0003055415000155 |