2024第50卷第7期

2. 南开大学 经济学院,天津 300071

2. School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China

一、引言与文献综述

党的二十大报告指出,“共同富裕是中国特色社会主义的本质要求”“分配制度是促进共同富裕的基础性制度”。初次分配作为再分配的基础,在很大程度上决定了社会最终收入分配的基本格局(李稻葵等,2009)。其中,劳动收入份额是初次分配的核心指标,在优化国民收入分配格局和夯实共同富裕的根基中具有基础性地位。

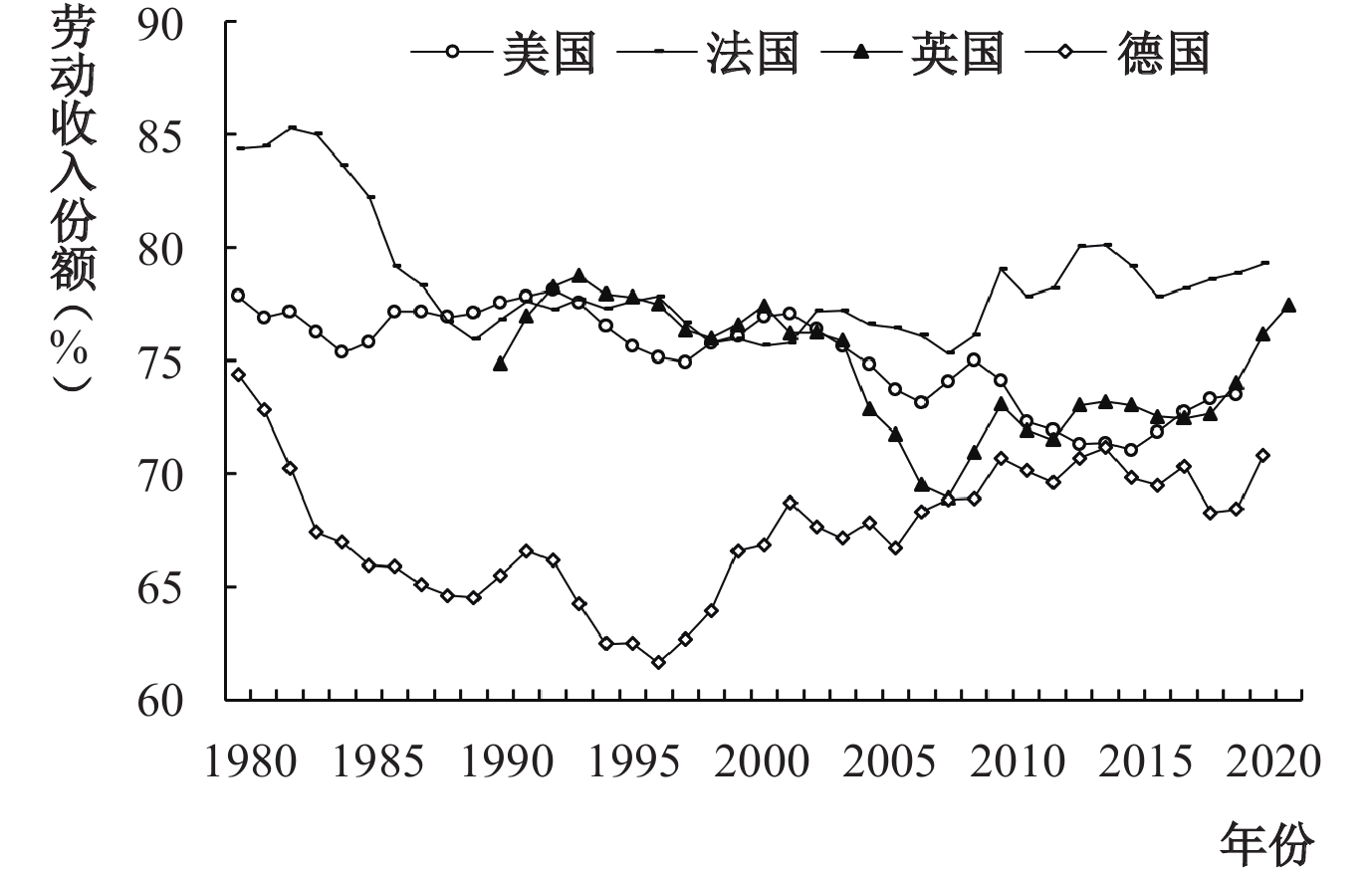

早期学界普遍认同Kaldor(1961)所提出的观点,即劳动收入份额保持长期稳定。直到众多学者发现多国劳动收入份额自20世纪80年代以来持续下降,劳动收入份额才逐渐成为经济学的研究热点(Blanchard等,1997;Rodriguez和Jayadev,2013)。图1展示了代表性经济体劳动收入份额的变化趋势。中国劳动者收入占国民收入的比重在过去的30多年间也有所下降,虽然2010年后略有提升,但始终低于国际平均水平(李稻葵等,2009;陆雪琴和田磊,2020)。

|

| 图 1 部分经济体劳动收入份额变化 资料来源:作者根据世界财富与收入数据(WID)整理而来。 |

长期较低的劳动收入占比使中国难以摆脱“低消费、高投资”的发展模式,从而造成内需不足、出口依赖和需求低端化等现实问题,削弱了经济持续发展的动力,不利于推动共同富裕。研究劳动收入份额为何下降具有十分重要的现实意义。国外学者主要从投资品相对于消费品价格下降、所有制结构变动和劳动保障不充分等视角来解析劳动收入份额减少的原因(Azmat等,2012;Karabarbounis 和Neiman,2014)。国内学者则多从宏观和中观层面出发,考察经济波动、全球化、产业结构转型以及偏向性技术进步等对劳动收入份额的影响(蔡跃洲和陈楠,2019;郭凯明,2019;刘亚琳等,2022)。由于大样本的微观数据可以更精确地把握变量之间的经验关系,因此有学者将注意力转向从微观层面考察企业劳动收入份额的影响因素(文雁兵和陆雪琴,2018)。还有学者从融资约束、国有股权性质、股权分置改革等视角对企业劳动收入份额变动的原因展开了多方面讨论(罗长远和陈琳,2012;陆正飞等,2012;施新政等,2019)。可见,现有关于劳动收入份额影响的因素研究较为丰富,但是鲜有文献从高端服务投入视角阐释劳动收入份额下降之谜。

事实上,收入分配结构的演变与要素投入结构的转型紧密相连。从发达国家成功实现增长跨越的历史经验来看,高收入经济体普遍迈入了以知识和技术密集型服务业占主导的服务经济形态,其企业经营生产过程中的要素投入结构服务化特征较明显,而中等收入经济体正处于积极追赶以试图摆脱服务业低效率和“鲍莫尔成本病”蔓延的状态(张建华和程文,2019;楠玉和袁富华,2021)。图2显示了代表性国家高端服务占比的变化趋势。从图中不难发现,高端服务占比的持续提升是发达国家跨越中等收入陷阱的重要特征。然而,劳动收入份额并不一定随着高端服务投入增加而提升。高端服务投入是否是造成劳动收入份额下降的重要原因,其内在机理是什么等问题还需要深入探究。

|

| 图 2 部分经济体高端服务占比变化(2007—2014年) 资料来源:作者根据世界投入产出数据(WIOD)整理而来。 |

鉴于此,本文构建包含高端服务投入的一般均衡模型展开理论分析,并采用2007—2014年中国A股上市公司数据展开实证检验。本文可能的边际贡献有:第一,在理论分析方面。一方面,不同于现有从资本与劳动等要素投入视角展开研究的文献,本文将高端服务品与传统中间品之间的投入结构作为切入点,从中间品投入视角探讨劳动收入份额变化;另一方面,根据结构转型经典文献的研究范式,本文构建纳入高端服务投入的多部门一般均衡模型,系统阐述了高端服务投入影响劳动收入份额的作用机理。第二,在实证检验方面。一方面,不同于现有基于制造业行业或企业的研究,本文结合中国上市公司微观数据和WIOD投入产出表,从企业真实消耗角度构建高端服务投入的衡量指标,其中企业样本包含了全行业;另一方面,本文从就业水平、企业员工结构、员工平均薪酬以及资本深化四个方面展开机制检验,揭示出“替代效应”强于“互补效应”是高端服务投入降低企业劳动收入份额的主要原因。此外,本文还探究了高端服务投入对企业内部高层管理人员与普通员工之间收入差距的影响,指出现有文献关于新一代信息技术应用有利于企业内共同富裕的结论可能忽视了样本选择性偏差。上述结论可为中国构建效率与公平兼顾的高端服务经济体系提供有益政策启示。

二、理论模型

(一)模型思想。本部分通过建立一个多部门一般均衡模型来阐述高端服务投入对劳动收入份额的影响机理。建模的核心思路为:高端服务投入需要与资本和高技能劳动力两种生产要素结合才能发挥积极作用,如企业数字化转型实际上就是以新一代信息技术服务赋能机器设备等资本品以更高的生产效率,从而实现自动化、智能化生产。在“资本—高技能劳动力”互补生产结构下,高端服务投入会提高企业对高技能劳动力的需求,从而有利于提升高技能劳动力的就业占比,优化企业员工结构。由于高技能劳动力的工资水平往往较高,企业员工结构的不断优化将有利于提升劳动收入份额。与此同时,高端服务品与传统中间品之间呈现出明显的替代关系,突出表现为智能化设备对低技能劳动力的替代,即机器换人。因此,高端服务品部门的持续扩张会抑制传统中间品部门的发展。具体而言,企业会减少对传统中间品的需求,进而减少对低技能劳动力的需求。这种“低技能劳动力替代效应”会抑制低技能劳动力的就业水平,从而对劳动收入份额产生负向影响。因此,高端服务投入对企业劳动收入份额的影响取决于“互补效应”和“替代效应”的相对大小。当高端服务品投入引致的高技能劳动力需求低于其对低技能劳动力的替代效应时,高端服务投入将对劳动收入份额产生负向影响。

(二)模型框架。为了阐述以上理论机理,本文借鉴Ngai和Pissarides(2007)等的经典模型,遵循结构转型领域的研究范式,构建多部门一般均衡模型展开理论分析。模型的供给端由一个最终品生产部门和两个中间品生产部门构成。每个生产部门由一个代表性厂商在竞争市场中进行生产决策。其中,最终品厂商将高端服务品和传统中间品作为生产要素投入,以常替代弹性(CES)技术进行生产,生产函数如下:

| $ Q = {[\alpha {Y_1}^{(\varepsilon - 1)/\varepsilon } + (1 - \alpha ){Y_2}^{(\varepsilon - 1)/\varepsilon }]^{\varepsilon /(\varepsilon - 1)}} $ | (1) |

其中,

在完全竞争市场条件下,最终品厂商面对既定的最终品和中间品价格,选择最优的中间品投入以达到利润最大化目标。将最终品的价格标准化为1,记

| $ {P_1} = \alpha {Q^{1/\varepsilon }}{Y_1}^{ - 1/\varepsilon } $ | (2) |

| $ {P_2} = (1 - \alpha ){Q^{1/\varepsilon }}{Y_2}^{ - 1/\varepsilon } $ | (3) |

中间品生产部门包括高端服务品和传统中间品两种。其中,高端服务品厂商将资本和高技能劳动力作为生产要素投入,传统中间品厂商将资本和低技能劳动力作为生产要素投入,两类厂商均以常替代弹性(CES)技术进行生产,生产函数分别表示如下:

| $ {Y_1} = {[{\beta _1}{({A_1}H)^{({\sigma _1} - 1)/{\sigma _1}}} + (1 - {\beta _1}){K_1}^{({\sigma _1} - 1)/{\sigma _1}}]^{{\sigma _1}/({\sigma _1} - 1)}} $ | (4) |

| $ {Y_2} = {[{\beta _2}{({A_2}L)^{({\sigma _2} - 1)/{\sigma _2}}} + (1 - {\beta _2}){K_2}^{({\sigma _2} - 1)/{\sigma _2}}]^{{\sigma _2}/({\sigma _2} - 1)}} $ | (5) |

其中,

在完全竞争市场中,两类中间品厂商在资本和劳动价格既定的前提下,选择最优的要素投入实现利润最大化。求解两类中间品厂商利润最大化问题可得:

| $ R = (1 - {\beta _1}){P_1}{Y_1}^{1/{\sigma _1}}{K_1}^{ - 1/{\sigma _1}} = (1 - {\beta _2}){P_2}{Y_2}^{1/{\sigma _2}}{K_2}^{ - 1/{\sigma _2}} $ | (6) |

| $ {W_h} = {\beta _1}{A_1}^{(1 - 1/{\sigma _1})}{P_1}{Y_1}^{1/{\sigma _1}}{H^{ - 1/{\sigma _1}}} $ | (7) |

| $ {W_l} = {\beta _2}{A_2}^{(1 - 1/{\sigma _2})}{P_2}{Y_2}^{1/{\sigma _2}}{L^{ - 1/{\sigma _2}}} $ | (8) |

由于户籍制度、技能差异等非市场因素的存在,劳动力在部门间流动存在一定的转移成本,如低技能劳动力要想顺利流入高端服务品部门需要提升自身人力资本水平。因此,本文设定劳动力市场中存在摩擦因子

需求端由一个代表性家庭的一生效用最大化行为予以刻画:

| $ U=\int_0^{\infty}e^{-\rho t}\frac{C(t)^{1-\eta}-1}{1-\eta}\mathrm{d}t $ | (9) |

其中,参数

| $ \dot {K(t)}=Q(t)-C(t)-\delta K(t)=sQ(t)-\delta K(t) $ | (10) |

记劳动力总供给为

| $ H + L = N $ | (11) |

| $ {K_1} + {K_2} = K $ | (12) |

| $ C + I = Q $ | (13) |

(三)理论分析。本部分采用比较静态分析方法阐述高端服务投入影响劳动收入份额的理论机制。利用技能员工就业比重刻画企业员工结构:记高技能劳动力就业占比为

| $ \frac{\alpha }{{1 - \alpha }}\frac{{{\beta _1}}}{{{\beta _2}}}\frac{{{A_1}^{1 - 1/{\sigma _1}}}}{{{A_2}^{1 - 1/{\sigma _2}}}}\frac{{{Y_1}^{1/{\sigma _1} - 1/\varepsilon }}}{{{Y_2}^{1/{\sigma _2} - 1/\varepsilon }}}\frac{{{{({x_h}N)}^{ - 1/{\sigma _1}}}}}{{{{[N(1 - {x_h})]}^{ - 1/{\sigma _2}}}}} = \frac{{{W_h}}}{{{W_l}}} $ | (14) |

记高端服务品部门使用的资本比重为

| $ \frac{\alpha }{{1 - \alpha }}\frac{{1 - {\beta _1}}}{{1 - {\beta _2}}}\frac{{{Y_1}^{1/{\sigma _1} - 1/\varepsilon }}}{{{Y_2}^{1/{\sigma _2} - 1/\varepsilon }}}\frac{{{{({x_k}K)}^{ - 1/{\sigma _1}}}}}{{{{[(1 - {x_k})K]}^{ - 1/{\sigma _2}}}}} = 1 $ | (15) |

给定资本、劳动以及外生技术参数,根据式(14)和式(15)可以求解出模型的静态均衡解(

定义

联立式(4)、式(5)、式(14)和式(15)可得:当

联立式(2)、式(3)、式(4)、式(5)、式(14)和式(15)可得:

| $ \begin{gathered} \frac{{{\mathrm{d}}\log ({P_1}{Y_1}/{P_2}{Y_2})}}{{{\mathrm{d}}\log {A_1}}} = (1 - \frac{1}{\varepsilon })\left\{ {{\theta _1} + ({\theta _1} + \frac{{{\theta _2}{x_h}}}{{1 - {x_h}}})\frac{{{\mathrm{d}}\log {x_h}}}{{{\mathrm{d}}\log {A_1}}} + [(1 - {\theta _1}) + \frac{{(1 - {\theta _2}){x_k}}}{{1 - {x_k}}}]\frac{{{\mathrm{d}}\log {x_k}}}{{{\mathrm{d}}\log {A_1}}}} \right\} > 0 \end{gathered} $ | (16) |

根据式(2)、式(3)、式(4)、式(5)、式(6)、式(7)、式(14)和式(15)可知:当

| $ {\mathrm{d}}\log (R{K_1}/{W_h}H)/{\mathrm{d}}\log {A_1} > 0 $ | (17) |

再综合式(16)和式(17)又可知,高端服务投入的增加有助于提升高端服务品部门产出份额,且能推动高端服务品部门中资本收入份额的提升。经济学解释为:伴随着高端服务投入的持续增加,劳动要素和资本要素流向高端服务品部门,使得该部门产出份额不断提高。但由于劳动力市场存在摩擦,低技能劳动力向高技能劳动力转化会受到阻碍。相比劳动力,资本从传统中间品部门向高端服务品部门转移更为顺畅,使得高端服务品部门的资本加速积累。当高端服务品部门的资本份额超过劳动力份额时,高端服务投入的增加将导致高端服务品部门中高技能劳动收入份额降低,从而对整体劳动收入份额的提升带来负向影响。

三、数值模拟

(一)参数选取。本文通过数值模拟量化评估高端服务投入对企业劳动收入份额的影响。以1年为1期,本文定量模拟了不同情形下经济体演化20期的结果。设定高端服务投入的初始水平为1,即A1(1)=1,随后以每期g=5%和g=10%的增长率提高,分别刻画高端服务投入“一般”与“积极”的情形;设定ε=1.75,以表征高端服务品和传统中间品在最终品生产中呈现的替代特征;设定α=0.5,即两类中间品在最终品生产中同等重要;鉴于高技能劳动力与资本为互补关系,低技能劳动力与资本为替代关系,设定σ1=0.25、σ2=1.5;高端服务品部门中的劳动力因其技能水平较高从而能在生产中起到较为重要的作用,因此本文设定β1=0.6,相反传统中间品生产部门中的劳动力技能水平较低且重要性不足,因此设定β2=0.4;设定劳动力市场摩擦因子ξ=1.2;根据中国现实,设定代表性家庭储蓄率s=0.4。

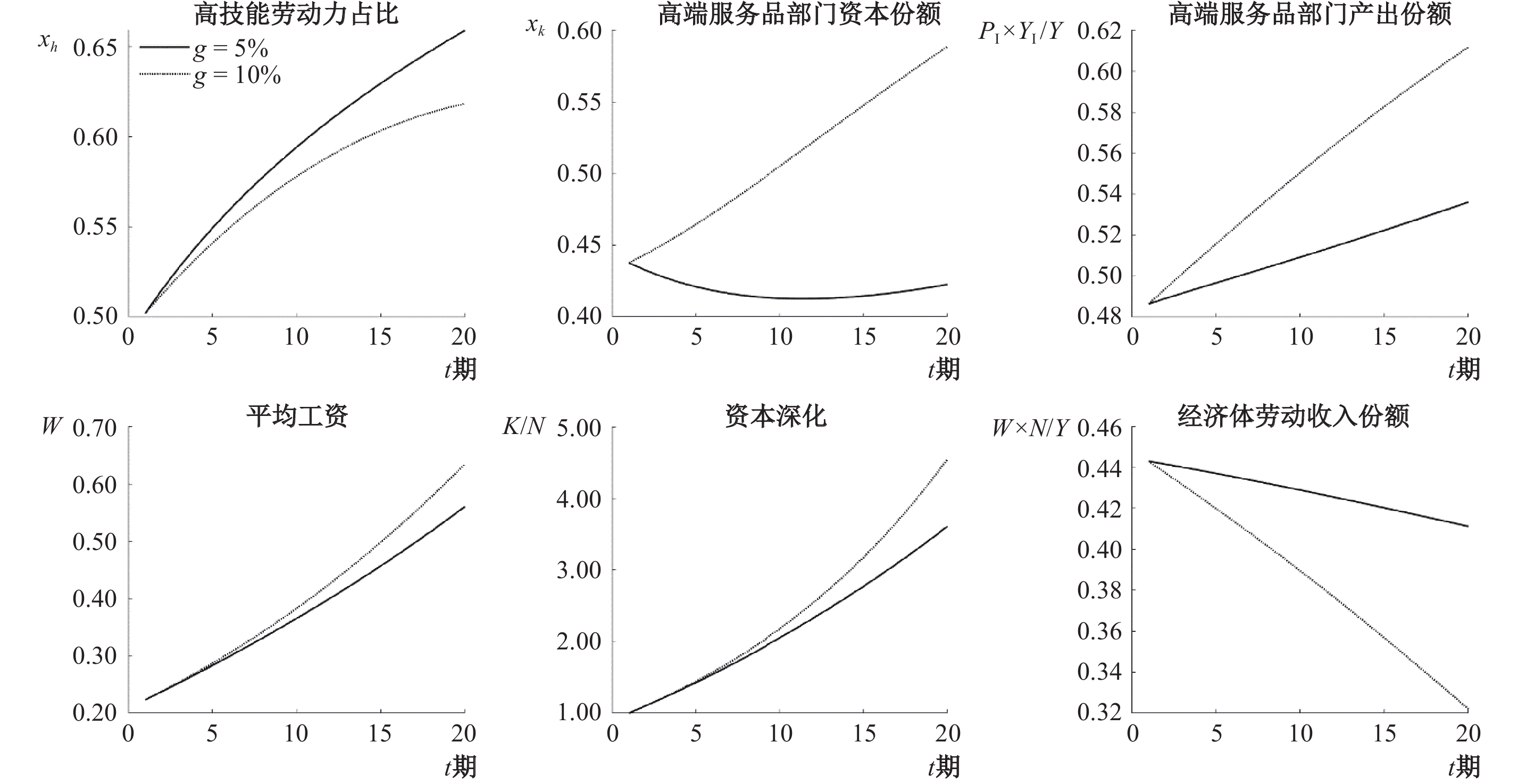

(二)基准模拟结果。图3为基准模拟结果,可以看出,随着高端服务投入的持续增加,高技能劳动力占比和高端服务品部门资本份额随之提升,高端服务品部门产出份额不断升高。虽然平均工资水平也有所提升,但由于资本深化速度较快,整个经济体劳动收入份额呈现下降趋势,与前述理论分析相一致。对比g=5%和g=10%的模拟结果可以发现,当高端服务投入增加速度加快,除高技能劳动力占比增速放缓以外,上述其他经济变量的变化速度均相应变快。

|

| 图 3 基准模拟结果 |

基准模拟结果的经济学解释为:高端服务投入以高技能劳动增进型技术进步推动了高端服务品部门的发展,扩大了对高技能劳动力的需求,从而使得劳动市场中的高技能劳动力占比提升、低技能劳动力占比下降。由于高技能劳动力和资本属于互补关系,高端服务品部门对资本的需求也相应扩大,从而提升高端服务品部门的资本份额。虽然在高端服务投入增长率较低(g=5%)的初期,与具有较大发展潜力的高技能劳动力要素相比,资本要素并非高端服务品部门的首要吸纳对象,但由于“资本—高技能劳动力”的互补性,资本份额上升的整体趋势不会改变。在高端服务投入增长率升至10%时,高端服务品部门的资本份额便呈现出快速上涨、持续走高的态势。随着经济体劳动要素和资本要素均流入高端服务品部门,该部门产出水平将不断提升,由此推动高端服务品部门产出份额持续攀升。尽管高技能劳动力占比提高会带来经济体平均工资水平的提高,对劳动收入份额提升有积极影响。但在快速扩张的高端服务品部门中,资本会凭借比劳动力流动性更强的优势而以更快的速度积累,资本深化水平不断提升,形成高端服务品部门内部资本收入份额提升、劳动收入份额下降的局面。综合上述机制的多重影响效应,最终经济体劳动收入份额呈现下降趋势。

(三)敏感性分析。本文对三个重要参数进行敏感性分析,即在不改变其他参数取值的前提下改变某个参数取值,重新进行高端服务投入对劳动收入份额影响的数值模拟,观察定量结果是否稳健。第一,关注传统中间品和高端服务品替代弹性的影响。将ε取值从1.75降至1.5,以适当减弱传统中间品和高端服务品的替代关系。第二,关注劳动力市场摩擦因子的影响。将ξ取值从1.2降低至1.05,以加强劳动力市场的流动性。第三,关注高技能劳动力在高端服务品生产中重要程度的影响。基准模型中设定β1为0.6,现将β1降至0.5,以表征高技能劳动力和资本在高端服务品部门的生产中具有相同的重要性。敏感性分析表明,基准模拟结果是稳健的。

四、研究设计

(一)计量模型构建。本文基于2007—2014年中国上市公司数据,实证检验高端服务投入对企业劳动收入份额的影响效应。参考詹新宇等(2023)的研究,本文基准计量模型设定如下:

| $ L{S_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Se{r_{it}} + {\alpha _2}Contro{l_{it}} + {\alpha _3}Contro{l_{kt}} + {\theta _j} + {\tau _k} + {\delta _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (18) |

其中,下标i、j、k和t分别代表企业、行业、省份和年份;被解释变量LS是劳动收入份额;核心解释变量Ser是高端服务投入水平;Control表示控制变量集,包括企业层面和省份层面两类;θ表示行业固定效应,τ表示省份固定效应,δ表示时间固定效应;ε表示随机扰动项。

(二)变量说明。

1. 被解释变量(LS)。企业劳动收入份额反映了企业中劳动者获得报酬的相对比例。本文借鉴王雄元和黄玉菁(2017)的研究,以“支付给职工以及为职工支付的现金”与“营业总收入”的比值来衡量劳动收入份额。

2. 核心解释变量(Ser)。本文遵循以下思路测算企业高端服务投入水平:首先,确定高端服务行业范围。袁富华(2016)的研究划分了服务业类型。后续,楠玉和袁富华(2021)结合中国行业数据的可得性,基于国民行业分类划定了高端服务行业范围,以此为基础从WIOD数据库提供的56个行业中匹配得出了17个高端服务行业(H52−53、J58−M75、P85−R_S)。本文将借鉴上述做法确定行业范围。其次,本文参考张晴和于津平(2021)的研究构建直接依赖度和完全依赖度等相对指标对行业间的投入水平予以刻画,以克服采用直接消耗系数或完全消耗系数等绝对指标衡量制造业服务化水平的缺陷。最后,借鉴戴翔和杨双至(2022)的研究,使用企业人均资本和企业所属行业人均资本之比刻画企业异质性,将直接依赖度和完全依赖度匹配至企业层面。与直接消耗系数相比,完全消耗系数能够更全面地反映出各企业所属行业与高端服务业之间的相互依存关系。因此,本文采用完全依赖度作为高端服务投入的代理变量展开基准回归分析,并使用直接依赖度进行稳健性检验。

3. 控制变量(Control)。参考王雄元和黄玉菁(2017)以及方明月等(2022)的研究,本文加入了基本财务特征和治理能力等角度的企业层面控制变量,具体包括:(1)资产负债率(Lev),利用上市公司负债总额与资产总额的比值来衡量,以反映企业资金风险程度;(2)资本密集度(Ci),采用上市公司总资产与营业收入之比衡量,该比值越低说明企业的资产效率越高;(3)股权性质(Soe),若企业股权性质为国企,则取值为1,否则为0;(4)总资产收益率(Roa),采用上市公司净利润与总资产平均余额的比值衡量,该比值能够较为直接地反映出企业的发展能力和竞争力水平;(5)企业规模(Size),主要采用资产规模即企业总资产的对数来衡量,一般而言该数值越大证明企业资本实力越雄厚,越有能力作出好的商业决策并拓展业务范围;(6)股权集中度(Holding),采用上市公司前十大股东持股比例来衡量,以反映企业股权分布状态和稳定性。

本文地区层面的控制变量包括:(1)地区人均生产总值(Pergdp),采用地区人均生产总值的对数衡量;(2)地区人力资本(Edu),采用地区在校学生数与总人口之比衡量;(3)地区产业结构(Industry),采用地区第三产业增加值与地区生产总值之比衡量;(4)地区科技支出水平(Tech),采用地区科学技术财政支出占地区生产总值的比重衡量。

(三)数据来源。本文核心解释变量高端服务投入的测算数据来源于WIOD数据库。鉴于2006年财政部颁布了新企业会计准则,为保证数据测算前后一致,本文将样本起始年份设为2007年。又考虑到WIOD数据库数据更新的截止年份为2014年,因此将样本时间跨度设定为2007—2014年。研究涉及的企业层面数据来源于CSMAR、CCER、CNRDS等数据库提供的中国A股上市公司数据,省份层面数据来源于《中国统计年鉴》、国家统计局和各省份统计年鉴。本文对上市公司数据进行如下处理:剔除金融类上市公司和ST、PT样本,以确保数据的一致性;剔除营业总收入和总资产收益率小于等于0的数据,“支付给职工以及为职工支付的现金”小于等于0或大于等于营业总收入的数据,以及普通员工平均薪酬超过高管平均薪酬等异常数据;删除企业层面、地区层面控制变量缺失的公司样本。最终得到

| 变量 | 变量含义 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| LS | 劳动收入份额 | 0.109 | 0.074 | 0.012 | 0.415 |

| Ser | 高端服务投入 | 0.191 | 0.262 | 0.000 | 1.636 |

| Lev | 资产负债率 | 0.413 | 0.210 | 0.041 | 0.852 |

| Ci | 资本密集度 | 2.272 | 1.792 | 0.382 | 11.703 |

| Soe | 股权性质 | 0.461 | 0.498 | 0.000 | 1.000 |

| Roa | 总资产收益率 | 0.053 | 0.039 | 0.000 | 0.195 |

| Size | 企业规模 | 21.857 | 1.247 | 19.807 | 25.878 |

| Holding | 股权集中度 | 0.600 | 0.153 | 0.225 | 0.903 |

| Pergdp | 地区人均生产总值 | 10.741 | 0.507 | 8.841 | 11.564 |

| Edu | 地区人力资本 | 0.019 | 0.005 | 0.006 | 0.036 |

| Industry | 地区产业结构 | 0.458 | 0.119 | 0.286 | 0.779 |

| Tech | 地区科技支出水平 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.014 |

| 资料来源:作者整理。 | |||||

五、实证分析

(一)基准回归结果。表2实证结果显示,在逐步加入多维固定效应和控制变量的过程中,高端服务投入对企业劳动收入份额的影响均在1%的水平上显著为负。具体地,由列(3)结果可知,高端服务投入每提高1单位,企业劳动收入份额将平均下降0.101个单位。这与理论预期一致,高端服务投入增加会带来企业劳动收入份额下降。企业实施服务化转型的过程也是生产要素重新配置的过程,随着高端服务要素的持续投入,企业内部传统生产要素如资本、劳动会在其与高端服务要素形成“替代—互补”关系的过程中不断优化调整。本文理论分析表明,企业劳动收入份额的变化方向取决于替代效应与互补效应的相对大小,这一机理将在后文的机制检验中展开验证。

| (1) | (2) | (3) | |

| Ser | −0.055***(0.003) | −0.073***(0.006) | −0.101***(0.007) |

| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 控制 |

| 固定效应 | 否 | 是 | 是 |

| N | |||

| R2 | 0.038 | 0.372 | 0.501 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;括号内为聚类到企业层面的稳健标准误,固定效应包括行业、省份、年份。下表同。 | |||

(二)稳健性检验。

1. 替换解释变量和被解释变量。为防止变量测度准确性导致的回归偏差,本文采用以下方法进行稳健性检验。第一,替换解释变量。首先,将直接消耗视角下企业对高端服务投入的直接依赖度作为核心解释变量,对基准计量模型进行重新检验。其次,由于测算核心解释变量时高端服务行业范围包含了房地产业,考虑到中国房地产业的特殊性质,剔除该行业重新构建核心解释变量进行检验。最后,采取企业层面的数据展开稳健性检验。对于企业高端服务投入指标,本文从无形资产明细项目出发,将专利技术、非专利技术以及软件与其余无形资产的金额之比作为代理变量,进一步考察基准回归的稳健性。结果分别如表3列(1)至列(3)所示,可以发现,高端服务投入对企业劳动收入份额的影响依然显著为负。第二,替换被解释变量。本文使用以下四种方式重新衡量劳动收入份额:(1)由于在模型中参与收入分配的要素只有资本和劳动,未涉及政府税收。根据白重恩等(2008)提出的要素成本法增加值的概念,即采用企业“支付给职工以及为职工支付的现金”“营业利润”“固定资产折旧”三项之和表示企业用于分配的总产出,本文将劳动收入份额的衡量方式替换为支付给职工以及为职工支付的现金与企业总产出之比重新展开检验。(2)胡奕明和买买提依明•祖农(2013)指出,劳动所得率是单位资产上的职工薪酬,因此,本文使用上市公司支付给职工以及为职工支付的现金与总资产之比衡量劳动收入份额。(3)参考王雄元和黄玉菁(2017)的研究,本文使用“应付职工薪酬贷方发生额”衡量上市公司支付给劳动者的报酬,重新测算劳动收入份额。(4)考虑到高层管理人员与普通员工之间的薪酬差异会带来测量误差,本文参考方军雄(2011)使用职工总薪酬扣除高管薪酬后与营业总收入的比值衡量上市公司的劳动收入份额。替换被解释变量的回归结果如表3列(4)至列(7)所示,可以发现,高端服务投入对企业劳动收入份额的负向影响依然显著,本文基本结论不变。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| Ser | −0.057***(0.004) | −0.122***(0.008) | −0.001**(0.001) | −0.245***(0.014) | −0.055***(0.004) | −0.011***(0.001) | −0.100***(0.007) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | |||||||

| R2 | 0.485 | 0.507 | 0.444 | 0.458 | 0.461 | 0.209 | 0.491 |

2. 更换固定效应和样本范围。为防止估计方法和样本选择带来的偏差,本文进行以下稳健性检验:第一,更换不同种类的固定效应展开稳健性检验。首先,在基准模型的基础上纳入“省份×时间”固定效应以控制具有时间趋势的地区因素,表4列(1)汇报了回归结果;其次,在基准模型基础上纳入“行业×时间”固定效应以控制具有时间趋势的行业因素,表4列(2)汇报了回归结果;再次,在基准模型的基础上同时纳入“省份×时间”固定效应和“行业×时间”固定效应,表4列(3)汇报了回归结果;最后,采用企业固定效应和时间固定效应,表4列(4)汇报了回归结果。根据上述回归结果,在更换不同固定效应展开回归估计后,本文高端服务投入不利于提升企业劳动收入份额的基本结论仍然稳健。第二,使用平衡面板数据重新对基准模型进行估计,以提高基准回归结果的可靠性,

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| Ser | −0.101***(0.007) | −0.103***(0.007) | −0.103***(0.007) | −0.026***(0.004) | −0.116***(0.010) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 省份×时间/行业/ 省份/年份 |

行业×时间/行业/ 省份/年份 |

省份×时间/行业× 时间/行业/省份/年份 |

企业/年份 | 行业/省份/年份 |

| N | |||||

| R2 | 0.506 | 0.521 | 0.526 | 0.923 | 0.540 |

3. 处理内生性问题。为尽可能地克服内生性问题,本文选取三种工具变量,并使用两阶段最小二乘法(2SLS)对基准计量模型展开重新估计。第一,借鉴刘斌和王乃嘉(2016)的研究,本文基于印度各行业对高端服务业的完全依赖度,采用前述的计算步骤匹配至企业层面,并以此作为Ser的工具变量,使用两阶段最小二乘法进行估计。首先,印度与中国在经济发展中存在较多相似之处,两国在高端服务投入方面具有较高的关联度,满足工具变量的相关性要求。其次,印度的高端服务对中国企业劳动收入份额的影响很小,满足工具变量的外生性要求。第二,参考许家云和毛其淋(2023)的研究,本文还使用美国的数据重新测度高端服务投入,并将其作为工具变量展开内生性检验。第三,将核心解释变量的一阶滞后项作为工具变量,同样使用两阶段最小二乘法进行估计。表5列(1)至列(3)分别汇报了三种工具变量检验的第一阶段结果,列(4)至列(6)汇报了第二阶段结果,可以发现,高端服务投入对企业劳动收入份额的影响仍显著为负,且工具变量也通过了识别不足以及弱工具变量检验。

| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Ser | −0.129***(0.010) | −0.122***(0.008) | −0.113***(0.009) | |||

| IV | 0.971***(0.023) | 0.534***(0.011) | 0.788***(0.019) | |||

| Kleibergen-Paaprk LM统计量 | 161.595[0.000] | 163.191[0.000] | 121.752[0.000] | |||

| Kleibergen-Paaprk Wald F统计量 | ||||||

| N | ||||||

| R2 | 0.883 | 0.248 | 0.925 | 0.252 | 0.828 | 0.271 |

| 注:中括号内数值是统计检验的p值;大括号内数值是Stock-Yogo弱工具变量检验10%水平的临界值;本表控制了控制变量和固定效应;其余同上。 | ||||||

(三)异质性分析。

第一,基于要素密集度的异质性检验。不同类型行业的资本与劳动间的替代弹性存在显著差异。相对而言,劳动密集型行业的生产过程高度依赖劳动力投入,其内部资本和劳动之间的替代弹性更小。因此,本文认为高端服务投入对劳动密集型行业中企业的劳动收入份额的影响更小。参考何小钢等(2023)的研究,按照行业劳动密集度(行业员工人数与行业总资产之比)的中位数将样本划分为劳动密集型和非劳动密集型两类,进行分组回归。表6列(1)、列(2)结果显示,不论是劳动密集型还是非劳动密集型,高端服务投入对企业劳动收入份额的影响均显著为负,由bdiff检验的组间系数差异性结果来看,该影响在劳动密集型行业中相对较小。

| (1)劳动密集型 | (2)非劳动密集型 | (3)市场化水平高 | (4)市场化水平低 | |

| Ser | −0.022***(0.005) | −0.041***(0.006) | −0.098***(0.007) | −0.131***(0.022) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 组间系数差异检验P值 | 0.000 | 0.000 | ||

| N | ||||

| R2 | 0.504 | 0.578 | ||

第二,基于市场化水平的异质性检验。市场化水平越高的地区,制度环境往往越完善,劳动力市场的摩擦因子较小,这意味着劳动力新增就业和再就业的搜寻成本较低,有利于缓解劳动收入份额下降的趋势。本文认为处于较高市场化水平地区的企业,高端服务投入对企业劳动收入份额的负向影响较小。借鉴王小鲁等(2019)编制的省份市场化指数,根据市场化水平的高低进行分组回归。表6列(3)、列(4)汇报了相关回归结果,由bdiff检验的组间系数差异性结果来看,在市场化水平较高的地区,高端服务投入对企业劳动收入份额的负向影响较弱。

第三,基于企业股权性质的异质性检验。不同所有制类型的企业在要素禀赋、生产和营收模式以及政策扶持等方面存在较大差异,本文按照股权性质将企业分为国有和非国有两类进行异质性分析。相较于非国有企业,国有企业受到的融资约束较小,同时又肩负着解决就业的社会责任,普遍存在明显的超额雇佣现象,加上国有企业特殊的用工形式,使得劳动力聘任和解雇的灵活性不足。因此,本文认为高端服务投入对国有企业劳动收入份额的负向影响相对较小。表7列(1)、列(2)汇报了相关回归结果,由bdiff检验的组间系数差异性结果来看,相较于非国有企业,高端服务投入对国有企业劳动收入份额的负向影响更小。

| (1)国企 | (2)非国企 | (3)东部地区 | (4)中西部地区 | |

| Ser | −0.077***(0.007) | −0.130***(0.014) | −0.099***(0.007) | −0.125***(0.016) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 组间系数差异检验P值 | 0.000 | 0.000 | ||

| N | ||||

| R2 | 0.492 | 0.547 | 0.523 | 0.525 |

第四,基于地理区域的异质性检验。不同地区在经济发展水平、制度环境以及产业结构等方面存在明显的差异,因此高端服务投入对企业劳动收入份额的影响可能因地而异。本文将样本划分为东部和中西部地区两类展开异质性检验。相较于东部地区,中西部地区仍处于工业化初期和中期阶段,并且以传统制造业为主,更易受到高端服务投入的冲击。因此,本文认为高端服务投入对中西部地区企业劳动收入份额的负向影响可能更大。表7列(3)、列(4)汇报了相关回归结果,由bdiff检验的组间系数差异性结果来看,相较于东部地区,高端服务投入对中西部地区企业的劳动收入份额产生了更大的负向影响。

(四)机制检验。从本文理论分析可知,高端服务投入会对高技能劳动力形成新的需求,有利于促进高技能劳动力就业,优化企业员工结构,提升平均薪酬水平,对企业劳动收入份额产生正向影响,即“互补效应”;同时,高端服务投入又会对低技能劳动力造成挤压,抑制低技能劳动力就业,加快资本深化,对企业劳动收入份额产生负向影响,即“替代效应”。本文基准计量回归结果表明,高端服务投入对企业劳动收入份额产生了显著的负向影响。根据本文理论分析,这可能是由高端服务投入的“替代效应”高于“互补效应”导致的,接下来,本文借助实证检验从企业员工结构、平均薪酬水平、员工就业人数以及资本深化四个方面对上述机制展开验证。

首先,本文将基准计量模型中的被解释变量替换为企业员工结构,实证检验高端服务投入对企业员工结构的影响。其中,企业员工结构采用上市公司中本科及以上的员工占比衡量。表8列(1)汇报了回归结果,可以发现,高端服务投入在1%的显著性水平上提升了企业的高学历员工占比,表明高端服务投入可以优化企业员工结构。其次,本文将基准计量模型中的被解释变量替换为员工平均薪酬和企业员工人数,实证检验高端服务投入对员工平均薪酬和企业员工就业的影响。其中,员工平均薪酬采用支付给职工以及为职工支付的现金与员工人数之比衡量。表8列(2)、列(3)汇报了回归结果,可以发现,高端服务投入在1%的显著性水平上提升了员工平均薪酬水平,但却降低了企业员工人数。这是因为,高端服务投入不但促进了高技能劳动力就业,还挤出了大量低技能劳动力。不论高技能劳动力的就业还是低技能劳动力的失业,结果都将体现为企业内员工平均工资水平的上升。然而,表8的回归结果变相说明,高端服务投入对低技能劳动力的挤出效应远远高于对高技能劳动力的吸纳效应。最后,本文实证检验高端服务投入对资本深化的具体影响。表8列(4)汇报了回归结果,可以发现,高端服务投入在1%的显著性水平上有助于加快企业的资本深化速度。结果表明,高端服务投入会改变企业的投资选择与偏好,从而促使企业不断优化要素投入结构。当前,以智能化设备、高附加值服务等为代表的高端化生产要素成为企业的重点投资对象。根据“资本—技能”互补性特征,高端服务投入既增加了企业对于高技能劳动力的需求,又对传统的低技能劳动力造成了强烈挤压,无疑加快了企业的资本深化过程,最终对劳动收入份额产生了负向影响。综上,本文机制检验表明,高端服务投入对企业劳动收入份额的负向影响主要是其“替代效应”强于“互补效应”导致的。

| (1)员工结构 | (2)平均薪酬 | (3)员工人数 | (4)资本深化 | |

| Ser | 0.175***(0.014) | 1.023***(0.053) | −2.362***(0.070) | 0.142***(0.012) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | ||||

| R2 | 0.506 | 0.545 | 0.869 | 0.631 |

六、拓展性分析

劳动收入份额作为国民收入初次分配的重要指标,难以反映企业内不同阶层之间的收入差异。那么,高端服务投入对企业内不同阶层之间的收入差距会产生怎样的影响呢?回答这一问题可以为中国在迈向高端服务经济的过程中实现共同富裕提供政策启示。

高层管理人员作为企业资本的雇员与股权激励对象,其既可以通过劳动获得与绩效相符的工资收入,又可以通过一定比例的持股获得资本收益。在传统产业占主导的经济发展阶段,低技能劳动力在劳动力市场中占据较大比重,并且内部竞争程度更加激烈,外加劳动者权益的相关法律法规有待完善,导致低技能劳动力的工资较低且上涨速度较慢,从而造成高层管理人员与普通员工之间存在较大的收入差距。但当进入高质量发展阶段,中国经济会逐步向着高端服务经济方向发展,技能型员工在劳动力市场上的占比不断提高,“资本—技能”互补性特征在企业生产过程中愈发明显。高端服务投入有助于技能人才深耕于高端领域、发挥能动性与创新性,成为具有更高价值的新型生产要素。由于人力资本和资本在企业生产经营中同样重要,资本与技能往往会表现出互补性特征,即高技能劳动力难以被资本所替代,因此,高端服务投入在优化企业员工结构的同时可能会缩小高层管理人员与普通员工之间的收入差距。为验证这一论述,本文将前文基准计量模型中的被解释变量替换为收入差距(Gap),采用高层管理人员人均薪酬与普通员工人均薪酬之差衡量。表9报告了拓展性分析的回归结果。可以发现,高端服务投入在1%的显著性水平下缩小了高层管理人员与普通员工之间的收入差距,且该影响在非劳动密集型行业中更大。这意味着,高端服务投入促进了企业员工结构优化,从而缩小了企业内不同阶层的收入差距。结合前文的机制分析,本文的研究结论对重新理解服务经济时代下的共同富裕具有相当大的意义。现有研究普遍发现新一代信息技术应用会促进企业内共同富裕,然而却忽视了样本的选择性偏差,即有利于推动共同富裕的结论是建立在挤出大量低技能劳动力这一前提之上的。本文研究表明,政府需要谨慎看待高端服务投入,做到扬长避短,在推动企业数字化、服务化转型的同时,也应当防止资本垄断,通过教育培训等途径为低技能劳动力顺利向高技能人才转型提供更大可能,最终迈向效率与公平兼顾的高端服务经济体系。

| (1)全样本 | (2)劳动密集型 | (3)非劳动密集型 | |

| Ser | −0.404***(0.080) | −0.304***(0.107) | −0.498***(0.111) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 |

| N | |||

| R2 | 0.327 | 0.359 | 0.318 |

七、结论及政策建议

本文通过构建一般均衡模型阐述高端服务投入对劳动收入份额的影响机制。本文采用2007—2014年中国A股上市公司数据实证检验高端服务投入对企业劳动收入份额的具体影响。结果显示,高端服务投入对企业劳动收入份额产生了显著的负向影响,并且该影响在非劳动密集型行业、非国有企业、低市场水平地区和中西部地区尤为突出。机制检验表明,高端服务投入有利于优化企业员工结构和提高员工平均薪酬,但显著降低了劳动就业水平,加快了企业资本深化过程,这意味着高端服务投入引发的“替代效应”大于“互补效应”是造成企业劳动收入份额下降的主导因素。拓展性分析发现,高端服务投入带来企业劳动收入份额下降的同时,缩小了高层管理人员和普通员工之间的收入差距。

基于上述研究结论,为在经济结构服务化转型过程中实现共同富裕,最终迈向公平与效率兼顾的高端服务经济体系,本文提出以下政策建议:第一,完善社会保障体系,加强劳动者的权益保障。政府应加强工资调控,通过税收、社会保险等政策手段,引导和控制工资上涨,以达到工资合理分配的目标。除工资制度外,还应进一步完善失业保险制度,建立失业风险预警机制,不断强化精准就业帮扶。第二,加强各阶段多层次职业教育与培训。对于未进入劳动力市场的预备劳动力,应通过教育改革促进人力资本积累,做好超前人才建设工作,缓解经济服务化转型中可能出现的技能人才供需矛盾。对于现存劳动力,应做好分类施策。既要降低高端服务投入对低技能劳动力产生的“替代效应”,及时补充低技能劳动力的知识和技能,帮助其提升市场价值,又要扩大高端服务投入对高技能劳动力产生的“互补效应”,全面提高高技能劳动力职业技能素质,助力其抓住高端服务带来的机遇。对于失业的劳动力,要采用灵活多样的再就业培训形式和建立全方位的再就业培训保障机构,将市场需求趋势与失业人员实际需要相结合,设置具有强针对性和时效性的培训内容,不断提升失业人员再就业率。第三,激发市场活力,鼓励创业创新。政府一方面应坚持市场在资源配置中的决定性作用,打破地方保护和市场分割,破除生产要素配置中存在的诸多传统思想观念障碍和体制机制障碍,营造良好的创业创新环境;另一方面要制定和完善相关创业创新政策,为创业创新者提供更多的政策扶持和资金支持。

| [1] | 白重恩, 钱震杰, 武康平. 中国工业部门要素分配份额决定因素研究[J]. 经济研究, 2008(8): 16–28. |

| [2] | 蔡跃洲, 陈楠. 新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业[J]. 数量经济技术经济研究, 2019(5): 3–22. |

| [3] | 戴翔, 杨双至. 数字赋能、数字投入来源与制造业绿色化转型[J]. 中国工业经济, 2022(9): 83–101. |

| [4] | 方军雄. 劳动收入比重, 真的一致下降吗?——来自中国上市公司的发现[J]. 管理世界, 2011(7): 31–41. |

| [5] | 方明月, 林佳妮, 聂辉华. 数字化转型是否促进了企业内共同富裕?——来自中国A股上市公司的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(11): 50–70. |

| [6] | 郭凯明. 人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J]. 管理世界, 2019(7): 60–77. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.07.007 |

| [7] | 何小钢, 朱国悦, 冯大威. 工业机器人应用与劳动收入份额——来自中国工业企业的证据[J]. 中国工业经济, 2023(4): 98–116. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2023.04.006 |

| [8] | 胡奕明, 买买提依明•祖农. 关于税、资本收益与劳动所得的收入分配实证研究[J]. 经济研究, 2013(8): 29–41. |

| [9] | 李稻葵, 刘霖林, 王红领. GDP中劳动份额演变的U型规律[J]. 经济研究, 2009(1): 70–82. |

| [10] | 刘斌, 王乃嘉. 制造业投入服务化与企业出口的二元边际——基于中国微观企业数据的经验研究[J]. 中国工业经济, 2016(9): 59–74. |

| [11] | 刘亚琳, 申广军, 姚洋. 我国劳动收入份额: 新变化与再考察[J]. 经济学(季刊), 2022(5): 1467–1488. |

| [12] | 陆雪琴, 田磊. 企业规模分化与劳动收入份额[J]. 世界经济, 2020(9): 27–48. |

| [13] | 陆正飞, 王雄元, 张鹏. 国有企业支付了更高的职工工资吗?[J]. 经济研究, 2012(3): 28–39. |

| [14] | 罗长远, 陈琳. 融资约束会导致劳动收入份额下降吗?——基于世界银行提供的中国企业数据的实证研究[J]. 金融研究, 2012(3): 29–42. |

| [15] | 楠玉, 袁富华. 服务业高端化与增长效率模式重塑——兼论人力资本梯度升级与知识生产消费一体化过程[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2021(4): 72–82. DOI:10.12120/bjutskxb202104072 |

| [16] | 施新政, 高文静, 陆瑶, 等. 资本市场配置效率与劳动收入份额——来自股权分置改革的证据[J]. 经济研究, 2019(12): 21–37. |

| [17] | 王小鲁,樊纲,胡李鹏. 中国分省份市场化指数报告(2018)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2019. |

| [18] | 王雄元, 黄玉菁. 外商直接投资与上市公司职工劳动收入份额: 趁火打劫抑或锦上添花[J]. 中国工业经济, 2017(4): 135–154. |

| [19] | 文雁兵, 陆雪琴. 中国劳动收入份额变动的决定机制分析——市场竞争和制度质量的双重视角[J]. 经济研究, 2018(9): 83–98. |

| [20] | 许家云, 毛其淋. 互联网如何影响了中国制造业就业?[J]. 经济学(季刊), 2023(4): 1408–1423. |

| [21] | 袁富华. 服务业的要素化趋势分析: 知识过程与增长跨越[J]. 中国特色社会主义研究, 2016(6): 25–34. |

| [22] | 詹新宇, 张榕芳, 徐丹丹. 负重前行: 经济增长压力的收入分配效应——基于企业劳动收入份额的视角[J]. 数量经济技术经济研究, 2023(10): 27–50. |

| [23] | 张建华, 程文. 服务业供给侧结构性改革与跨越中等收入陷阱[J]. 中国社会科学, 2019(3): 39–61. |

| [24] | 张晴, 于津平. 制造业投入数字化与全球价值链中高端跃升——基于投入来源差异的再检验[J]. 财经研究, 2021(9): 93–107. |

| [25] | Azmat G, Manning A, Reenen J V. Privatization and the decline of labour's share: International evidence from network industries[J]. Economica, 2012, 79(315): 470–492. DOI:10.1111/j.1468-0335.2011.00906.x |

| [26] | Blanchard O J, Nordhaus W D, Phelps E S. The medium run[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 1997, 1997(2): 89–158. DOI:10.2307/2534687 |

| [27] | Griliches Z. Capital-skill complementarity[J]. The Review of Economics and Statistics, 1969, 51(4): 465–468. DOI:10.2307/1926439 |

| [28] | Kaldor N. Capital accumulation and economic growth[A]. Hague D C. The theory of capital:Proceedings of a conference held by the international economic association[M]. London:Palgrave Macmillan,1961. |

| [29] | Karabarbounis L, Neiman B. The global decline of the labor share[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2014, 129(1): 61–103. DOI:10.1093/qje/qjt032 |

| [30] | Ngai L R, Pissarides C A. Structural change in a multisector model of growth[J]. American Economic Review, 2007, 97(1): 429–443. DOI:10.1257/aer.97.1.429 |

| [31] | Rodriguez F, Jayadev A. The declining labor share of income[J]. Journal of Globalization and Development, 2013, 3(2): 1–18. |