2024第50卷第5期

2. 香港城市大学 媒体与传播系,香港 999077

2. Department of Media and Communication, City University of Hong Kong, Hongkong 999077, China

一、引 言

改革开放40多年来,中国经济总体上实现了高速发展。1978年后的很长一段时间中国国内生产总值年平均增速达到9.5%,在世界主要经济体中名列前茅,中国已成为世界第二大经济体。之所以中国能在几十年内取得经济快速增长的巨大成就,离不开政府实施的经济改革和相关产业政策。然而与经济快速发展相伴的,却是对产业政策的激烈争论。Aghion等(2015)认为,相比于“产业政策要不要存在”的问题,更值得关注的是如何设计和实施产业政策以使其更有效。值得注意的是,产业政策不但在我国经济发展的过程中长期存在,并且由于各种原因不断发生变化,尤其是地方政府的产业政策总体上呈现出适时变动的特征。因此地方政府设计、实施产业政策背后的动因及行为逻辑值得关注。笔者根据CNRDS数据库提供的省级产业政策信息(IPRD子库),对“十一五”到“十三五”期间省级五年规划中扶持产业的产业政策变动情况进行了统计,

|

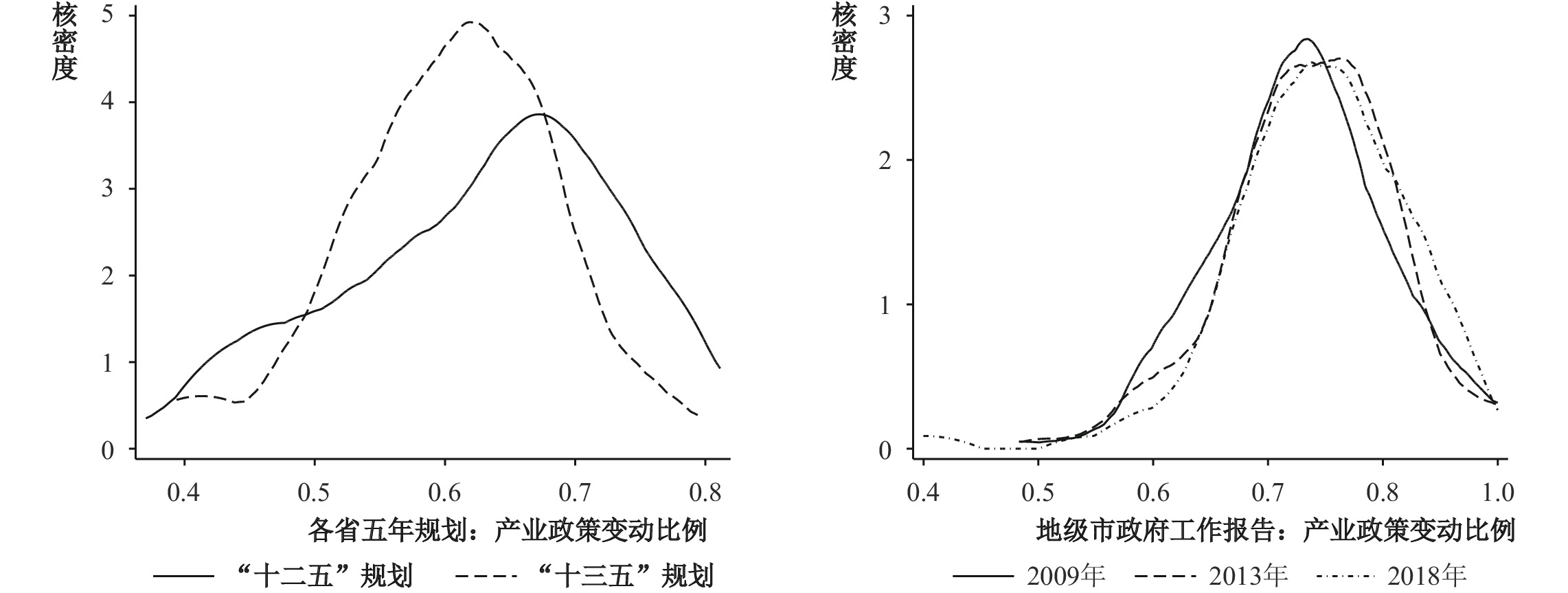

| 图 1 地方产业政策变动情况 资料来源:省级五年规划中产业政策的数据来自于CNRDS数据库。政府工作报告中的产业政策数据是笔者自行整理的,在这里只展示2009年、2013年和2018年的情况,其他年份政策变动的分布情况并无显著差异。 |

具体来说,笔者利用爬虫及文本分析工具整理出2008—2018年间254个地级市政府工作报告中的三位码扶持产业政策,使用工具变量估计了产业政策变动对经济增长的影响,实证结果表明:第一,地方政府对产业政策的调整促进了当地经济增长率的提高,呈现出产业政策逐步优化的趋势;在调整工具变量、使用弱内生性样本进行稳健性检验后,上述结果依然成立。第二,进一步分析并检验地方产业政策变动促进经济增长的机制及原因,结果显示,将变动的产业政策划分为“废弃”和“新增”两类后,在每年废弃的产业政策中,约有60%指向那些在过去几年中发展不佳的行业,这一结果体现了地方官员对产业政策的“劣汰”;而在每年新增的产业政策中,过去5年发展良好的产业获得了当地更多新增政策的支持,客观上相当于地方政府在进行“政策试验”以扶持新的产业。进一步的分析表明,经过地方政府筛选后留下的产业政策能够在中长期更好地促进相关行业的科技创新。第三,由于发展经济可以释放地方官员的个人能力“信号”(罗党论等,2015),地方官员之间的竞争进一步引发了地方间产业政策的竞争,在“优胜劣汰”机制的调整下,产业政策客观上实现了“自我发现”(Hausmann和Rodrik,2003)和动态优化,并最终得以促进当地经济的增长。

本文的主要贡献在于:①作为对Aghion等(2015)观点的探索,本文发现变动的产业政策比数年不变的产业政策更有效;变动的产业政策间接提高了行业之间的竞争性,这补充了“竞争性产业政策更有效”的研究(Aghion等,2015;黄先海等,2015;戴小勇和成力为,2019;王海和尹俊雅,2021)。②本文在分析中使用从政府工作报告中提取的产业政策变动信息,首次将地方官员变动和产业政策变动区分开,实证检验了中国产业政策变动对经济增长的影响及其机制,解释了各地“经济高增长”和“产业政策常变动”的内在联系;而现有研究大部分使用地方官员变动作为产业政策变动的代理变量,将官员变动对经济的影响解读为产业政策变动对经济的影响,且大多认为产业政策变动不利于经济增长,本文的逻辑起点及研究结论与其有本质不同。③本文在“以经济建设为中心”的大背景下,重新解释了地方政府调整产业政策这一行为背后的逻辑,这一解释将政府行为和市场机制有机结合起来,所提供的证据有助于进一步理解“有为政府”促进经济增长、不断调整优化产业政策的逻辑和路径。

二、文献述评

前期不少文献对产业政策进行研究并分别总结了产业政策的失败或成功之处,但尚未达成一致的结论。一方面,江飞涛和李晓萍(2018)认为,我国的产业政策往往通过目录指导、市场准入、项目审批与核准、供地审批、贷款的行政核准等方式实施,有的产业政策甚至会选择产业升级的特定技术,这样的行政干预过于细致和直接,造成了经济活动的扭曲。张维迎(2017)指出,政府缺乏甄别创新前景及发现比较优势的能力,总体上产业政策不利于经济发展。还有很多学者从实证研究层面探讨了产业政策的失败之处。有的学者发现产业政策会造成产业在空间上的过度分散,引发资源的空间配置扭曲及加剧省际产业同构现象(吴意云和朱希伟,2015;杨继东和罗路宝,2018);在上游企业为寡头国企、下游企业为垄断竞争民营企业的“垂直结构”下,产业政策也会导致下游企业存在进入不足倾向(钱学锋等,2019);而竞争性企业进入不足以及补贴造成的低效率企业退出不足的问题已被证明是产业政策阻碍经济发展的重要原因之一(Acemoglu等,2018;江飞涛和李晓萍,2018)。另一方面,一些文献也指出了产业政策的正面作用。林毅夫等(1999)认为,政府可以通过推行产业政策更快地实现地区产业结构和技术结构的升级。支持产业政策有效的实证研究也从不同侧面给出了证据,例如:产业政策能够培育一些地方的比较优势(陈钊和熊瑞祥,2015;赵婷和陈钊,2019)、推动地方产业结构升级(韩永辉等,2017)、提高企业的风险承担能力(张娆等,2019)、改善产业内部企业之间的资源重置效率(宋凌云和王贤彬,2013)、推动经营效率高的非扶持企业跨行业经营进而提高扶持行业的竞争性(杨兴全等,2018)。相对于跟风上级的产业政策,那些适配本地比较优势的高科技产业政策能更好地促进当地产业创新发展(戴宏伟等,2023);相对于供给型和需求型产业政策,那些更具普适性、能够惠及更多企业的产业政策往往更有效(Aghion等,2015;黄先海等,2015;戴小勇和成力为,2019;王海和尹俊雅,2021)。

上述研究聚焦于分析产业政策的实施效果,充分总结了推行产业政策的失败教训和成功经验。但这些研究更多地把产业政策视作一种外生的力量,缺少对政府制订与废弃产业政策这一行为本身的分析和解释。还有一些文献认为地方政府会尽可能根据已经掌握的信息制定产业政策,例如宋凌云和王贤彬(2013)发现,在企业的生产率增长率相同时,地方政府对企业的扶持力度取决于企业所在行业的信息基础,政府会将产业政策资源更多地投入到当地的支柱和传统产业中,而非国家规划拟定的产业或新兴产业;张莉等(2017)发现,地方政府掌握更多本地信息,往往会将工业用地更多地配置到地方提及而中央未提及的重点产业上;赵婷和陈钊(2019)的研究表明,地方政府会在一定程度上根据地方比较优势制定相应的产业政策。这些研究意味着政府制定产业政策的行为具有其内在的逻辑,一般来说政府不会盲目地制定产业政策,这类文献所揭示的现象从侧面佐证了本文所要分析的机制。

目前,仅有个别研究注意到了产业政策适时变动这一特征。瞿宛文(2009)分析了汽车产业政策的变化历程,率先指出汽车产业政策经过政府间博弈、竞争而得以不断改进,最终促进产业增长。但其研究只针对汽车产业政策,未给出相应的定量分析证明。相对来说,本文在分析视角上与王贤彬等(2009)和杨海生等(2014)的研究更为接近,本文在前期研究的基础上做了进一步推进,但在研究逻辑及结论上与其不同。他们的实证研究发现地方官员变动会阻碍经济增长,这一结论同许多国外文献一致(Barro,1991;Jones和Olken,2005),总体来看相关文献的结论大都认为地方政府官员的变动不利于经济发展。然而,这些文章的定量研究主要着眼于官员变动,有关产业政策的分析只是作为一种建立在官员变动相关结论基础上的推论。在此背景下,产业政策变动并未被视作一种中性现象来参与定量分析,也鲜有文献客观探讨产业政策的调整到底是地方政府主动参与市场竞争的理性选择,还是地区间恶性竞争的盲目冲动。

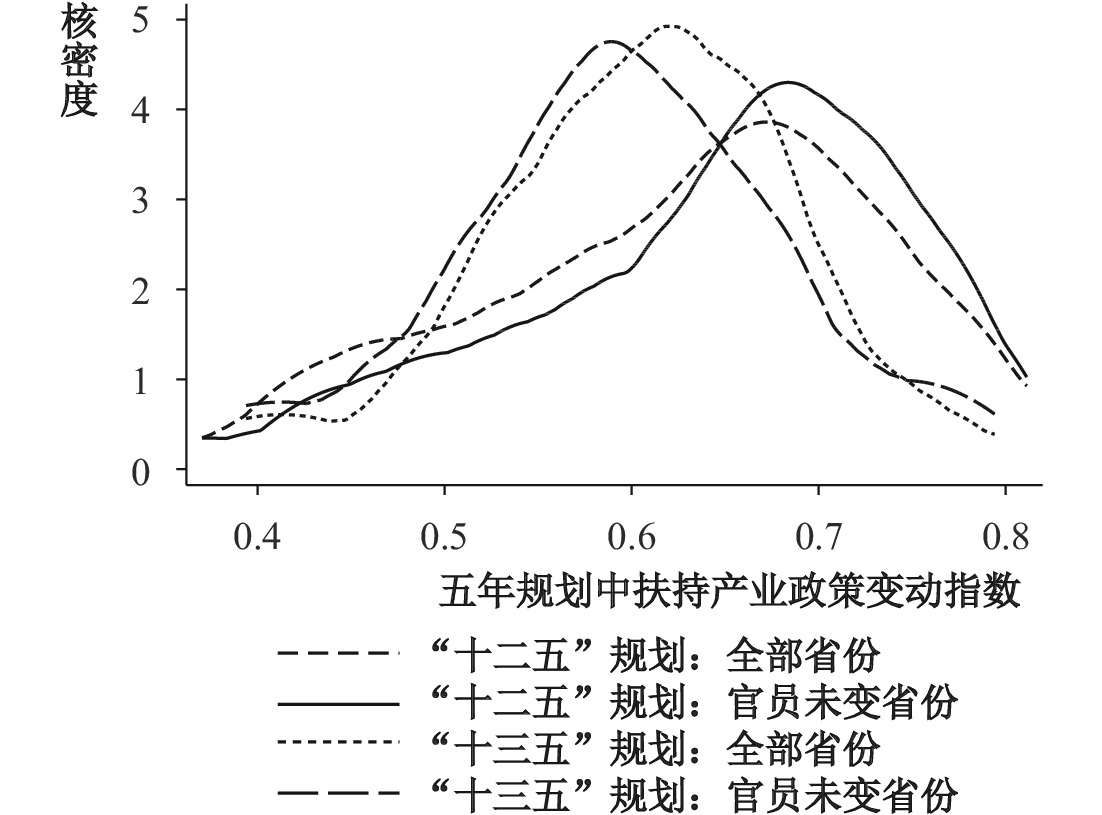

根据笔者的梳理,目前还少有文献从实证角度给出产业政策变动对经济增长影响的定量分析证据,且现有相关实证研究都使用官员变动信息作为政策变动的代理变量,这或许是囿于产业政策变动数据难以获取。然而需要指出的是,官员变动并不等同于产业政策变动,一个重要的原因在于:在没有发生官员变动的时期,产业政策也可能有较大程度的变动(参见图2)。张军和高远(2007)的研究认为,在没有发生官员变动的年份,地方官员能够促进当地经济增长,而结合图2可知,在没有发生官员变动的年份(即官员促进经济增长的年份),产业政策也在变动。可见,虽然从前人的研究来看,官员的变动会阻碍经济的发展,但在缺乏对产业政策变动进行精准定量识别的前提下,不应根据官员变动的结果简单推断产业政策变动会阻碍经济的发展。

|

| 图 2 官员未变动省份的产业政策变动情况 |

因此,本文认为,即便官员变动会在短期内阻碍经济增长(王贤彬等,2009),但在产业政策变动的特征事实中或许仍然潜藏着促进经济增长的内在逻辑,有必要在现有文献基础上进一步解释产业政策变动与经济增长之间的关系。退一步说,官员变动对经济增长的负面效应不应构成矛盾的主要方面,地方产业政策变动的影响及地方政府选择的动因才是更需要关注的问题。这是本文分析的逻辑和关注重点。

三、数据与计量模型

(一)产业政策变动指数。现有相关研究对“政策变动”或“政策不一致”的衡量主要有两种方法:第一种使用文本分析技术发掘主流媒体中关于政策不确定性的报道,并构造相关的政策不确定性指数(Baker等,2016;Huang和Luk,2020),但这种方法构造的政策变动指数可能掺杂经济运行本身的不确定性,在因果推断中易导致内生性问题;第二种方法使用官员变动的数据作为政策变动的代理变量(杨海生等,2014),这种方法未能将官员变动与政策变动区分开,进而隐含如果没有官员变动就没有政策变动这一假定,但这可能与事实不符,也容易造成因果关系估计的偏误。此外,官员变动对经济的影响可能有许多中间路径,产业政策只是这许多中间路径中的某一因素或环节。因此笔者认为,不能简单地将官员变动对经济的影响等价于产业政策变动对经济的影响。

为了更精确评估产业政策变化对经济增长的影响,本研究以中国254个地级市为样本,收集了这些地区政府工作报告中关于产业政策的信息。每年的政府工作报告通常分为两部分:第一部分总结前一年的工作成就,第二部分介绍当年的重点任务。个别情况下政府工作报告还会包括政府廉政建设情况或简要提及五年规划。在介绍当年重点任务时,政府工作报告会明确列出当年的经济发展计划和产业部署,本文据此整理了各地产业政策的相关数据。

具体来说,本文使用Python编写了网络爬虫,从国研网

在整理得到各个地级市每年的扶持产业后,笔者借鉴张莉等(2017)的做法,使用Jaccard相似系数计算各个地级市每年的产业政策变动指数。若某城市c第t-1年产业政策扶持的行业为集合A,该城市第t年产业政策扶持的行业为集合B,则产业政策变动指数为:

| $ INDE{X}_{c,t}=1-\frac{A\cup B}{A\cap B} $ | (1) |

按照本文对产业政策的统计方法,本文得出的产业政策变动指数结果表明,近十年来各个地级市产业政策变动指数平均值为0.57,产业政策的变动较为频繁。CNRDS数据库的IPRD子库提供了各省五年规划中的“扶持产业”和“重点产业”信息,根据这份数据库提供的数据,本文首先计算了五年规划中重点产业政策的变动指数,发现从“十一五”到“十四五”规划期间,各省“重点产业”政策变动指数平均值为0.78。如果依照本文的规则不区分“重点”和“非重点”产业,则平均值为0.64(见图1)。这与本文使用各地级市政府工作报告整理出的政策变动指数非常接近,进一步证明用本文方式统计出的产业政策变动指数能够与现有的数据相对照,并能反映产业政策变动的真实情况。

(二)城市数据。本文所使用的城市特征及政府效率数据主要来源于CNRDS、CEIC和CnOpenData等数据库,官员数据整理自择城网、中经网和香港中文大学发布的中国政治精英数据库(CPED)。城市特征变量主要采用我国各直辖市、省会城市、部分地级市和地级行政区2008年的经济数据,限于篇幅,主要变量的描述性统计结果并未展示,详见本文的工作论文版本。

(三) 实证模型。本文实证模型在形式上借鉴王贤彬等(2009)使用的模型,这一模型是基于Mankiw等(1992)新古典增长理论发展的实证经济增长模型。具体形式如下:

| $ \ln (1 + {g_{c,t}}) = {\alpha _0} + {\alpha _1}INDE{X_{c,t}} + {\alpha _2}Policyamoun{t_{c,t}} + ({X_c} \times {\lambda _t})\eta + {\lambda _c} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{c,t}} $ | (2) |

其中,

此外,后续实证研究中有时还需要反映当期政府效率、官员变动和投资率的变量,本文使用党政机关社会团体从业人数占城镇就业人数的比重、地方政府审计查出主要问题的人均金额(地方政府审计查出主要问题金额/公务员人数)、地方政府审计出具报告数的人均值(地方政府审计出具报告数/公务员人数)这三个指标作为政府效率的代理变量;使用虚拟变量表示官员变动,市长或市委书记有一人变更即为1,否则为0。部分模型还引入当期投资率,使用当期固定资产投资与实际GDP之比表示。需要指出的是,为了满足工具变量的排他性约束而引入这些控制变量时,需要在模型中直接控制其当期值。例如,在后文中使用官员变动作为工具变量时,现有研究指出官员变动可能影响政府和企业的投资行为(徐业坤等,2013;杨海生等,2014),且官员变动发生当年可能影响政府公职人员对原有政策的执行力度,因而政府效率可能在官员发生变动的当年受到影响。因此本文在使用官员变动作为工具变量的回归中,引入了过度投资和政府效率当期值作为控制变量。模型的具体形式如下,其中

| $ \ln (1 + {g_{c,t}}) = {\alpha _0} + {\alpha _1}INDE{X_{c,t}} + {\alpha _2}Policyamoun{t_{c,t}} + {D_{c,t}} + ({X_c} \times {\lambda _t})\eta + {\lambda _c} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{c,t}} $ | (3) |

四、实证分析:产业政策变动对区域经济增长的影响

本文分三步实证检验产业政策变动对区域经济增长的影响:第一步进行固定效应回归,第二步使用官员信息作为工具变量进行回归,第三步采用两种不同的方法进行稳健性检验。回归结果详见表1。

| (1)lny | (2)lny | (3)lny | (4)lny | (5)lny | (6)lny | |

| INDEX | −0.008*(0.00) | −0.007*(0.00) | 1.631**(0.77) | 1.383***(0.26) | 1.802***(0.26) | 1.476***(0.29) |

| Policyamount | −0.000(0.00) | −0.000(0.00) | 0.008*(0.00) | 0.009***(0.00) | 0.011***(0.00) | 0.015***(0.00) |

| 官员变动 | −0.004***(0.00) | −0.006***(0.00) | ||||

| 一阶段估计的F值 | 9.49 | 9.65 | 9.97 | 7.17 | ||

| 当期投资和政府效率 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 不控制 | 不控制 | 不控制 |

| 城市特征×年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1 573 | 1 573 | 1 506 | 1 573 | 1 573 | 825 |

| 注:列(1)和列(2)为基础回归,列(3)至列(6)使用工具变量进行回归,列(6)对弱内生性样本进行回归。列(3)的工具变量为官员年龄和官员变动,列(4)至列(6)的工具变量为官员年龄和官员任期。括号中汇报了聚类稳健的标准误,标准误聚类在城市层面。***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。限于篇幅,控制变量和常数项的估计结果未列出,备索,下表统同。 | ||||||

需要说明的是,由于产业政策变动的信息是在每年年初的政府工作报告中进行公布(一般为每年2月或3月),而当年经济增长的结果在第二年年初公布,所以虽然本文的实证模型形式上为当期政策变动对当期经济增长的影响,但实质上政策变动滞后于经济增长1期,表1中的回归结果应解读为政策变动1年后对经济增长的影响。此外,本文也考察了核心解释变量滞后1期(即实质上滞后2期)的结果(参见工作论文),与表1的结果没有显著差异。

(一)对基准回归的分析。表1中列(1)和列(2)基准回归的结果表明:第一,在没有排除模型识别中可能存在的反向因果问题时,产业政策变动和经济增长率之间呈负相关关系,即产业政策变动越频繁的城市其经济增长率越低。产业政策变动指数和地方经济增长率之间回归系数的统计显著性较差,而产业政策数量对经济增长率的影响既不具备经济显著性,也不具备统计显著性。第二,如前文所述,笔者认为不宜将官员变动对经济增长的影响简单解读为产业政策变动对经济增长的影响,为了证明这一观点,本文在表1列(2)的回归中引入了该城市当年官员变动的情况,发现官员变动会导致当年经济增长率降低约0.4%,这一发现与王贤彬等(2009)的结论非常接近。由于列(2)回归的解释变量既包含官员变动也包含产业政策变动,因而上述发现从侧面说明,不能将官员变动对经济增长的影响和产业政策变动对经济增长的影响混为一谈,这一点在列(5)采用工具变量的回归中得到了更清晰的印证。

(二)工具变量回归。本文认为,表1中列(1)和列(2)呈现的负向关系可以反映出竞争状态下的政府对产业政策的调整策略,即如果政府出于理性考虑调整产业政策,那么经济增长率越高的城市越有可能存续其既有的产业政策,而经济增长率越低的城市则因现有政策无济于事,只能寄希望于新的政策,正所谓“穷则生变”,从而更有可能实行大刀阔斧的改革以推动产业政策的变动及优化。这说明本文的主要解释变量同因变量之间可能存在反向因果关系。因此,表1中列(3)和列(4)使用工具变量法解决基础回归中的内生性问题。在基础回归中,内生变量是产业政策变动指数(

地级市官员变动情况用市长和市委书记变更的虚拟变量表示,若发生官员变动则为1,否则为0。对于地级市官员年龄这个工具变量来说,市长与市委书记的年龄构成可以有三种不同的状态:第一种状态是市长和市委书记的年龄均小于55岁,第二种状态是市长或市委书记中有一人的年龄小于55岁,第三种状态是二人的年龄均大于55岁。由于不同年龄官员对职务晋升的心态及动力不同,本文用虚拟变量表示这三种状态,构成官员年龄变量,以反映官员的不同晋升激励。在任年数工具变量的构造方式与官员年龄类似,用市长和市委书记中在任年数小于等于3年的虚拟变量表示。回归结果对于“55岁”和“3年”这两个构造工具变量的标准不敏感,之所以选择这样的标准,是因为“55岁”与退居二线年龄(60岁)之间刚好间隔一届任期(5年),是衡量官员是否具有晋升激励的天然分界点,“3年”则是地级市官员的平均在任年数(宋凌云和王贤彬,2013)。

限于篇幅,工具变量“随机性”“相关性”“排他性”等条件的满足情况不在正文中展开讨论,具体结果可以参见本文的工作论文版本。需要注意的是,对于官员变动工具变量来说,官员的变动可能影响政府、企业的投资行为(徐业坤等,2013;杨海生等,2014),也可能影响当期的政府效率,而表1列(3)所使用的工具变量包含了官员变动变量,因此本文额外控制了当期投资和政府效率。

表1中列(3)和列(4)展示了采用工具变量进行回归的结果。在列(3)中,本文将官员变动和年龄两个虚拟变量作为工具变量进行回归,结果表明,平均而言在其他条件不变时,产业政策变动指数每增加1个百分点,会导致经济增长率增加约1.63%,在当年发布的产业政策中,每多涉及一个行业,会导致经济增长率增加约0.8%。由于表1中列(3)的回归引入了当期投资和政府效率变量,可能造成新的“Bad Control”的问题,我们也补充了不引入当期投资和政府效率变量的回归结果(见工作论文)。列(4)采用的工具变量是官员的年龄和在任年数虚拟变量,回归结果表明,产业政策变动指数每增加1个百分点,会导致经济增长率增加约1.38%。可以看到,无论采用哪一组工具变量,模型都能对产业政策变动影响经济增长的因果关系给出一致的估计结果,且具有较良好的统计显著性。

(三)稳健性检验。第一个稳健性检验的思路是:如果使用工具变量已经识别出了产业政策变动对经济增长影响的因果关系,那么在模型中纳入官员变动不会对原有的估计结果产生影响。并且,由于从官员变动(对经济产生负向影响)效应中去除掉了产业政策变动效应(对经济产生正向影响),那么在引入官员变动变量后,就能观测到官员变动对经济增长的负向影响更为严重。根据这一推理,在表1的列(5)回归中再次引入官员变动变量以进行稳健性检验。列(5)使用官员年龄和在任年数虚拟变量作为工具变量,结果表明,在引入官员变动后,产业政策变动依然对经济增长产生显著的正向影响,且回归的结果与列(3)和列(4)的结果保持一致;而官员变动对经济增长的负向影响也确实更大了,相比于列(2)中没有将产业政策变动效应从官员变动的负向效应中剥离出来的结果,列(5)的结果显示官员变动会降低经济增长约0.6%,相对来说对经济增长的负向影响提高了50%。

第二个稳健性检验的逻辑是:有学者认为,在我国地市一级干部的人事任免中,上级官员可能把年轻有为的官员调往经济发展陷入瓶颈的地区经受历练,或把有政治潜力的官员调往经济发展大有前景的地区积攒政治资本(罗党论等,2015),这两类官员可能更为年轻(笔者认为这违背了工具变量随机性假设),也更有可能在推动地区产业政策改革时获得更多的上级政府支持,本文认为这或许违背了工具变量的排他性假设。针对上述问题,表1列(6)采用弱内生性样本回归进行稳健性检验。本文对各个城市的经济增长率逐年进行排序,排除掉经济增长率最高和最低的一批城市,取经济增长率为25%—75%的城市构成当年的弱内生性样本,再次使用官员年龄和在任年数工具变量进行回归,回归系数为1.476,结果依然稳健。这说明产业政策变动能够促进经济增长。此外,采用弱内生性样本重复表1中所做的全部回归,均能够得到一致的结论(详情参见工作论文版本)。

此外,本文还使用夜间灯光数据衡量经济发展水平来进行稳健性检验,限于篇幅,检验结果见本文的工作论文版本。总体来看,替换因变量衡量方式的检验结果与主回归的结果基本保持一致,这验证了主回归结果的稳健性。

至此,本文的分析已经表明,现有相关文献中使用官员变动代替政策变动的做法容易误读产业政策变动与经济增长的关系,本文通过在回归中纳入官员未发生变动年份的产业政策变动信息给出的证据表明,产业政策变动及优化能够促进地方经济增长。无论从各地级市的政府工作报告还是从各省份的五年规划来看,我国各地经济高速增长的同时都伴随着产业政策的调整。了解这一特征事实就不难理解本文的实证发现:产业政策调整及优化促进了地方经济的发展,而僵化不变的产业政策则很难适应地区间的激烈竞争。然而,不可否认“新官上任三把火”现象的存在,新的官员可能会为了凸显自己的政绩而大量改变现有的政策,从理论上看这种政策变动显然是不利于经济发展的。如果官员对政策的调整只是出于自己一时的冲动,或做出只符合官员短期绩效的政策选择,那么上述实证结果揭示的因果关系将是不可持续的。这就引出了本文接下来要探讨的问题:在各地的经济发展历程中,关于产业政策调整的政府行为是基于理性选择还是盲目冲动?

五、机制检验:政府官员优化产业政策的内在逻辑

本文提出的核心观点是,“以经济建设为中心”的大背景促使地方政府关注产业政策绩效,重视政府在地方经济发展中的作用,又由于地方政府无法事前确定扶持哪些行业可以更有效,因此不得不进行“政策试验”,通过及时地淘汰效果不佳的产业政策、保留效果较好的产业政策,最终使产业政策在不断变动中优胜劣汰,促进地方经济发展。在这一逻辑中,“政策试验”“优胜”和“劣汰”是产业政策变动促进经济增长的三个关键,本文接下来将从这三个方面展开分析,探讨地方产业政策变动的内在逻辑。

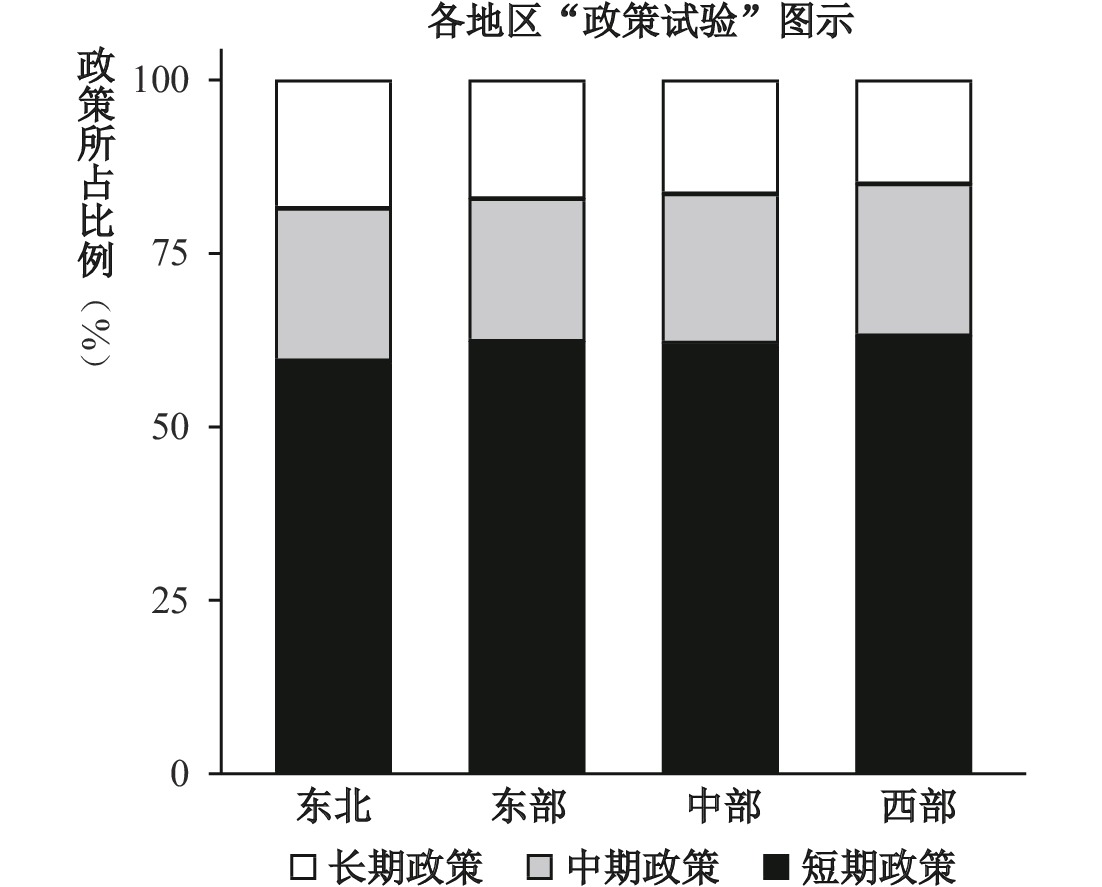

(一)基于特征事实的描述性分析。首先,对于“政策试验”来说,通过考察政策的持续时间可以很好地观察到地方政府开展“政策试验”的现象。根据笔者整理的政府工作报告中的产业政策数据,可以将产业政策按照存续时间划分为短期政策、中期政策和长期政策,其中短期政策包括存续时间小于等于两年的产业政策,中期政策是存续时间大于两年但小于等于五年的政策,长期政策是指存续时间大于五年的政策。结合国家统计局2015年发布的《东西中部和东北地区划分方法》,笔者绘制了不同类型政策的比例图(见图3)。

|

| 图 3 分地区“产业政策试验”情况 |

图3反映了两点关键信息:第一,平均来看,短期政策的比例高于50%,这充分说明地级市层面的大部分产业政策都具有一定“试验”的性质,而中长期政策的比例相近则反映出政策扶持周期及其客观需要;第二,全国各个地区的短期、中期、长期政策比例非常接近,这意味着地市级政府可能在发现比较优势、对优势产业投入资源的能力方面较为相似,所出台的产业政策也都具有一定的政策试验和路径探索的性质。

其次,对于“优胜”和“劣汰”来说,本文也试图通过一组统计数据说明产业政策变动中存在“优胜”和“劣汰”的筛选机制。如果连续考察某城市c第t-1年和第t年的政府工作报告,可以将其中提到的产业政策分为三类:①在t-1年提到,但在t年未提到;②在t-1年未提到,但在t年提到;③两年都提到的。本文将上述三类政策分别命名为“废弃政策”“新增政策”和“维持政策”,其中“新增政策”和“废弃政策”又共同构成“变动政策”。这两类发生变动的政策是本文的重点研究对象。

为了进一步分析地方产业政策变动背后的行为逻辑,我们把地方政府对产业政策的变动分为“理性选择”与“非理性选择”。具体来说:一是对于上述“废弃政策”来说,如果产业政策涉及的行业在过去几年发展低迷,则当下废弃这一产业政策是一种理性的政策调整;反之,如果这一行业在过去几年发展势头良好,则当下废弃这一产业政策是不理性的。二是对于上述“新增政策”来说,如果产业政策所指的行业在过去几年发展良好,则当下选择新增或维持这一政策都是理性的;反之,如果这一行业在过去几年发展低迷,则当下依然新增这一政策就是不理性的。本文对政府政策选择“理性”的定义,意在强调官员对产业政策进行的调整不是盲目的,而是有依据的。参见表2。

本文按如下方式判断一个产业的发展情况:借鉴聂辉华等(2012)和Brandt等(2012)的思路清洗了2003年至2013年中国工业企业数据库(2010年数据缺失严重,故不采用),并按照2002年行业代码(GBT4754–2002)的三位码整理了“城市—行业—产值”面板。随后,本文计算出在t-1-n年到t-1年间城市c中行业i的产值增长率,若在这n年间c城市i产业的产值增长率高于c城市实际GDP增长率,则认为i产业在过去n年中发展良好;反之则认为i产业发展低迷。

根据表2中对理性选择的定义,本文分类统计了理性选择比例。将废弃政策和新增政策中的理性选择数量作为分子,将废弃政策和新增政策总量作为分母,计算了变动政策中“理性选择”的比例。具体的统计结果见表3。

| 废弃政策 | 新增政策 | 变动政策 | ||||

| 理性选择 | 非理性选择 | 理性选择 | 非理性选择 | 理性选择 | 非理性选择 | |

| n=1 | 64.8% | 35.2% | 36.5% | 63.5% | 50.8% | 49.2% |

| n=2 | 59.8% | 40.2% | 39.8% | 60.2% | 50.1% | 49.9% |

| n=3 | 55.1% | 44.9% | 43.6% | 56.4% | 50.1% | 49.9% |

| n=4 | 58.5% | 41.5% | 43.6% | 56.4% | 51.6% | 48.4% |

| n=5 | 58.2% | 41.8% | 44.2% | 55.8% | 51.5% | 48.5% |

首先,最能说明地方官员在调整产业政策时是基于理性选择(而不是出于一时冲动)的实证结果是:在废弃政策中,“理性选择”的比例高达60%,大部分政府废弃的产业政策所指向的行业在过去几年的发展都较为低迷。与此相反,如果地方官员“新官上任三把火”,单纯为了凸显自己的政绩一时冲动而改变产业政策,那么在废弃政策中理性选择的比例应该远低于此。笔者认为,我国地方官员间存在的激烈竞争是浇灭“新官上任三把火”非理性选择的主要原因,地方官员会通过发展经济释放有关其个人能力的信号(罗党论等,2015),晋升机会的竞争决定了地方官员会尽力克制盲目调整产业政策的冲动,并积极地废弃那些连年无效的政策,因而如表3所示废弃政策中“理性选择”的比例极高,虽然相比于过去1年发展不佳的产业,废弃过去2—5年发展欠佳产业的“理性选择”比例有小幅下滑,但依然能够稳定在60%。另外,废弃政策中“理性选择”的比例较高也说明地方政府在调整产业政策时具有较好的“劣汰”能力,这是本文最为有趣的发现之一。市场机制的有效运作依赖于竞争机制,激烈的竞争会淘汰掉那些低效率的企业,使整个市场能够以较高的效率提供商品和服务。而政府积极地淘汰那些不成功的产业政策,就像在产业政策中引入了市场机制一样,这一政府主导的“劣汰”过程最终也能够提升产业政策的“效率”,推动地方经济发展。现实中,有相当一部分遗留的产业政策难以变通,如果能够解除这些约束,官员在废弃政策时将会表现得更好,“劣汰”机制也将会更加明显。

其次,在新增政策中,如果仅考察过去1年内产业的发展状况,则“理性选择”的比例仅有36.5%,但随着对行业发展历史考察时期的延长,如考虑3年的情况时,“理性选择”的比例升至43.6%,考察5年的情况时,“理性选择”的比例升至44.2%。笔者认为,新增政策中“理性选择”的比例没有压倒性地高于“非理性选择”,是因为现实中政府往往通过新增政策进行“政策试验”,谨慎而试错性地扶持那些当前发展欠佳但极具潜力的产业。当然,政府掌握的有关产业潜力的信息是有限的,在现实中,如果仅仅根据过去1年产业发展的情况制定相应的产业政策,则“理性选择”的比例理应较低,因为某一个产业仅仅在过去1年发展欠佳,还不能否认其未来的发展潜力;而如果政府考察了产业过去5年的发展状况,则“理性选择”的比例应该有所提升,因为某一个产业过去5年的发展状况已经为判断其未来增长潜力提供了相当多的信息。表3新增政策中“理性选择”的比例随着对产业考察时期的延长而稳步增长,正是印证了这一推理。因此在本文的分析中,相比过去1年发展良好的产业,那些过去5年发展良好的产业获得了当地更多新增政策的支持。需要说明的是,理性选择是针对官员而不是城市经济发展的一个概念。对官员来说,理性选择是淘汰那些任期内使产业增长慢、效果差的产业政策,以及筛选和保留那些使产业增长快、效果好的产业政策。官员的理性选择可能不是对城市经济发展而言的理性选择,但本文的研究无意论证政策变动本身是否有害,其主旨是重新厘清中国过去的增长与政策变动之间的逻辑,即官员从自身出发做出的“理性选择”,淘汰了大部分不适配本地发展基础的、效果差的产业政策,保留了成功的产业政策,这样的选择在客观上推动了经济的高速增长。

此外,本文也考察了维持政策中“非理性选择”比例、数量与腐败的关系。由于地方官员做出的“非理性选择”可能仅仅是短期“非理性”,而中长期反而有利于地方经济的高质量增长,这种可能性的存在意味着本文对“理性选择”和“非理性选择”的定义有一定漏洞。那么,怎样排除“非理性选择反而是长期理性”这一可能性呢?本文通过检验“非理性选择”与腐败案件数量之间的关系来排除和回应此问题。对此,本文将哈佛大学地方官员腐败数据库

(二)实证分析。接下来,本文主要针对“优胜”和“劣汰”两个方面给出更直接的实证证据。由于城市层面分行业的产值数据缺失,本文使用寇宗来和刘学悦发布的《城市产业创新指数》,

| $ INN{O_{i,c,t}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}polic{y_{i,c,t}} + {\alpha _2}{X_{i,c,t}} + {\lambda _{i,c}} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{i,c,t}} $ | (4) |

其中,i、c和t分别代表行业、城市和年份,被解释变量

在城市行业创新指数样本中,除了从未受到政策扶持的行业,余下的行业中有42.85%受到了一年期政策的影响,18.77%的行业受到了两年期政策的影响,38.38%的行业受到了中长期政策(政策扶持时间多于两年)的影响。本文采用双重差分法估计了地级市层面产业政策出台对当地相关行业创新发展的影响,针对不同持续期的政策做分组回归,可以看到不同持续期政策对行业创新发展的异质性影响,具体结果见表4。

| (1)一年期政策 | (2)两年期政策 | (3)短期政策 | (4)中长期政策 | |

| INNO | INNO | INNO | INNO | |

| did_indpolicy | −0.016(0.064) | 0.379(0.234) | 0.198(0.132) | 0.651**(0.303) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1 180 142 | 1 160 300 | 1 195 598 | 1 176 836 |

| R2 | 0.534 | 0.533 | 0.534 | 0.534 |

从表4可以看出,短期政策对行业创新发展的影响缺乏统计或经济显著性,只有中长期政策可以促进相关产业创新发展。在本文的样本中,地级市行业创新能力(INNO)的均值为0.99,中长期产业政策的出台可以提高相关行业创新能力约65%(0.65/0.99)。由于地级市产业政策的出台具有典型的“多时期DID”特征,本文也使用最新的多时点DID异质性稳健估计量做了稳健性检验,限于篇幅,相关平行趋势及回归结果见工作论文版本。上述结果说明,经过“优胜劣汰”筛选,保留下来的长期政策有效。

此外,本文使用双向固定效应模型进行估计进一步检验了产业过去几年的发展情况对政策退出的影响,详细的回归结果见表5。其中,核心解释变量是某个城市某一行业在过去几年的创新指数增长率,被解释变量是产业政策在当年是否退出的虚拟变量(exit),如果某个行业出台过产业政策且在当年还处在扶持计划中时为0,而如果某个行业出台过产业政策且当年停止扶持则设定为1。

| (1)exit | (2)exit | (3)exit | (4) exit | (5)exit | |

| INNO_lag1 | −0.010***(0.003) | ||||

| INNO_lag2 | −0.000(0.001) | ||||

| INNO_lag3 | −0.002**(0.001) | ||||

| INNO_lag4 | −0.001(0.001) | ||||

| INNO_lag5 | −0.001**(0.000) | ||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 13 182 | 12 170 | 11 098 | 10 018 | 9 006 |

| R2 | 0.411 | 0.414 | 0.419 | 0.424 | 0.431 |

表5的回归结果表明,地方政府确实存在政策筛选的机制,过去几年产业发展不佳的政策更容易被淘汰。根据笔者的统计,平均来看产业创新能力(INNO)在政策扶持后3年的增长率为150%,5年的增长率接近400%,10年可以增长20倍,一个产业的高速发展会大大降低产业政策退出的可能性。这一发现充分说明,地方政府通常会根据产业表现来调整政策,以确保资源的有效分配和产业的健康发展。在一些行业面临市场需求下降、技术滞后、国际竞争激烈等负面压力的情况下,政府可能会采取退出政府干预的方式来提高资源利用效率,以强化地区经济发展绩效(戴宏伟和郑立晨,2024)。

六、结论与政策启示

不同于已有的相关研究结论,本文的实证结果发现,各地产业政策的变动明显促进了当地经济增长,反映出产业政策在逐步优化的事实及趋势。本文基于手工整理的2008—2018年地级市政府工作报告中的扶持产业数据,首次将官员变动和产业政策变动区分开,检验了产业政策变动对地方经济增长的影响。本文在实证分析过程中,充分借鉴前沿模型设计方式,排除控制变量内生性问题,使用官员变动、年龄和任期作为工具变量进行了回归,还针对我国地方官员个人情况可能内生于经济增长的问题,进一步划分了弱内生性样本进行稳健性检验,回归结果一致表明,地方产业政策的适时变动及优化对经济增长具有明显促进作用。

现有相关文献对产业政策变动的担忧普遍来自于官员有“新官上任三把火”等盲目变动产业政策的冲动。但是,由于经济发展对官员的评价来说非常重要,官员之间也存在竞争,因此在这种竞争机制下,地方官员没有理由继续坚持已经证明是失败的产业政策,也没有理由盲目变动产业政策。本文在实证层面证明了上述分析,发现地方政府对产业政策的调整总体上是基于理性的选择。也就是说,地方官员通过积极地进行产业政策试验、相对“理性”地推行产业“末位淘汰”,在客观上实现了对产业政策的动态优化。

本文的发现丰富了“有为政府”发展经济的成功经验,现有文献指出,更具普适性的产业政策更有效(Aghion等,2015;黄先海等,2015;戴小勇和成力为,2019;王海和尹俊雅,2021),因为这类政策往往会促进市场竞争。本文的发现进一步表明,地方官员之间存在的竞争可以提升产业政策本身的竞争性。相对于僵化不变的状态,不断动态调整及优化的产业政策有助于当地的经济增长。假如产业政策积年不变,则会破坏市场对低效率企业的淘汰机制,阻碍市场竞争。

需要强调的是,本文的结论绝不意味着地方政府可以盲目变动产业政策拉动经济增长。本文的工作仅仅是对过去一段时间内中国经济发展历程中各地变动产业政策这一政府行为的解释。分析结果表明,考察期间内,各地经济高速增长和产业政策变动之所以相伴相随,是因为多数地方政府能够基于产业发展的客观规律,陆续出台产业政策,并及时废弃失败的政策,这种调整越及时、越精准,就越能促进当地经济发展。本文的分析也表明,在地方官员重视经济发展的条件下,适时变动的产业政策不一定是地方政府盲目冒进、朝令夕改的表现,也可能是地方政府与时俱进及时调整优化产业政策、锐意进取发展经济以取得政绩的体现。

本文的研究具有如下几点政策启示:第一,应建立健全科学的干部考核评价体系,正确看待地方政府的产业政策调整及竞争行为,鼓励地方官员在经济高质量发展、政策提质增效方面下功夫。干部考核评价体系不应仅关注短期GDP表现,还应适度在考核中引入对增长质量和科技创新的评价,例如鼓励官员出台推动科技创新类的产业政策,支持当地新兴产业发展的政策,以及开展有针对性的政策试验及容错机制等。引入创新评价机制有助于打破传统观念的束缚,激发官员在促进经济高质量增长方面的积极性和创造性,使得地方官员敢于在产业政策上进行新的尝试和优化,进而为地方经济发展注入更多新的动力和活力。第二,地方政府应建立科学的产业政策评估机制,确保产业政策优化及成效提升。地方政府应定期对产业政策的各个阶段进行多方面评估,如新扶持产业的发展情况、落后产业的政策退出情况等,确保对当地产业政策的调整变动是基于当地产业发展实际情况而进行的合理调整。地方政府可以在具备条件的特定区域开展产业政策试点,不断总结经验教训并进一步丰富对产业规律及政策效应的认识。第三,地方政府应注重对本地产业发展实际情况的调研、认知及培训,强化公众参与,确保当地企业家的声音能够及时准确地反馈给地方官员。部分地方官员调动频繁,新上任的官员对当地的产业发展情况可能不够熟悉,因此政府部门应严格落实“四不两直”,以加强实地调研,使履新干部尽快掌握本地产业发展趋势、特点和问题,从而实现更有针对性地调整产业政策。此外,政府应坚持定期组织地方官员与当地企业家座谈,听取他们对产业政策的建议和政策执行细节的反馈,为产业政策的调整提供可靠的参考意见。

| [1] | 陈钊, 熊瑞祥. 比较优势与产业政策效果——来自出口加工区准实验的证据[J]. 管理世界, 2015(8): 67–80. |

| [2] | 戴宏伟,郑立晨. 当断则断:重点产业政策退出、过度投资缓解与企业绩效高质量发展[J]. 数量经济技术经济研究,2024,(3):68−88. |

| [3] | 戴宏伟, 郑立晨, 王佳宁. 喜新厌旧?高科技产业政策有效的边界条件与跟风行为: 基于205个地级市政府工作报告的实证研究[J]. 中国软科学, 2023(7): 35–43. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2023.07.004 |

| [4] | 戴小勇, 成力为. 产业政策如何更有效: 中国制造业生产率与加成率的证据[J]. 世界经济, 2019(3): 69–93. |

| [5] | 韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J]. 经济研究, 2017(8): 33–48. |

| [6] | 黄先海, 宋学印, 诸竹君. 中国产业政策的最优实施空间界定——补贴效应、竞争兼容与过剩破解[J]. 中国工业经济, 2015(4): 57–69. |

| [7] | 江飞涛, 李晓萍. 改革开放四十年中国产业政策演进与发展——兼论中国产业政策体系的转型[J]. 管理世界, 2018(10): 73–85. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.10.008 |

| [8] | 林毅夫, 蔡昉, 李周. 比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释[J]. 中国社会科学, 1999(5): 4–20,204. |

| [9] | 罗党论, 佘国满, 陈杰. 经济增长业绩与地方官员晋升的关联性再审视——新理论和基于地级市数据的新证据[J]. 经济学(季刊), 2015(3): 1145–1172. |

| [10] | 聂辉华, 江艇, 杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济, 2012(5): 142–158. |

| [11] | 钱学锋, 张洁, 毛海涛. 垂直结构、资源误置与产业政策[J]. 经济研究, 2019(2): 54–67. |

| [12] | 瞿宛文. 超赶共识监督下的中国产业政策模式——以汽车产业为例[J]. 经济学(季刊), 2009(2): 501–532. |

| [13] | 宋凌云, 王贤彬. 重点产业政策、资源重置与产业生产率[J]. 管理世界, 2013(12): 63–77. |

| [14] | 王海, 尹俊雅. 地方产业政策与行业创新发展——来自新能源汽车产业政策文本的经验证据[J]. 财经研究, 2021(5): 64–78. |

| [15] | 王贤彬, 徐现祥, 李郇. 地方官员更替与经济增长[J]. 经济学(季刊), 2009(4): 1301–1328. |

| [16] | 吴意云, 朱希伟. 中国为何过早进入再分散: 产业政策与经济地理[J]. 世界经济, 2015(2): 140–166. |

| [17] | 徐业坤, 钱先航, 李维安. 政治不确定性、政治关联与民营企业投资——来自市委书记更替的证据[J]. 管理世界, 2013(5): 116–130. |

| [18] | 杨海生, 陈少凌, 罗党论, 等. 政策不稳定性与经济增长——来自中国地方官员变更的经验证据[J]. 管理世界, 2014(9): 13–28,187-188. |

| [19] | 杨继东, 罗路宝. 产业政策、地区竞争与资源空间配置扭曲[J]. 中国工业经济, 2018(12): 5–22. |

| [20] | 杨兴全, 尹兴强, 孟庆玺. 谁更趋多元化经营: 产业政策扶持企业抑或非扶持企业?[J]. 经济研究, 2018(9): 133–150. |

| [21] | 张军, 高远. 官员任期、异地交流与经济增长——来自省级经验的证据[J]. 经济研究, 2007(11): 91–103. |

| [22] | 张莉, 朱光顺, 李夏洋, 等. 重点产业政策与地方政府的资源配置[J]. 中国工业经济, 2017(8): 63–80. |

| [23] | 张娆, 路继业, 姬东骅. 产业政策能否促进企业风险承担?[J]. 会计研究, 2019(7): 3–11. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2019.07.001 |

| [24] | 张维迎. 产业政策争论背后的经济学问题[J]. 学术界, 2017(2): 28–32. |

| [25] | 赵婷, 陈钊. 比较优势与中央、地方的产业政策[J]. 世界经济, 2019(10): 98–119. |

| [26] | Acemoglu D, Akcigit U, Alp H, et al. Innovation, reallocation, and growth[J]. American Economic Review, 2018, 108(11): 3450–3491. DOI:10.1257/aer.20130470 |

| [27] | Aghion P, Cai J, Dewatripont M, et al. Industrial policy and competition[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(4): 1–32. DOI:10.1257/mac.20120103 |

| [28] | Baker S R, Bloom N, Davis S J. Measuring economic policy uncertainty[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4): 1593–1636. DOI:10.1093/qje/qjw024 |

| [29] | Barro R J. Economic growth in a cross section of countries[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(2): 407–443. DOI:10.2307/2937943 |

| [30] | Brandt L, Van Biesebroeck J, Zhang Y F. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339–351. DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [31] | Hausmann R, Rodrik D. Economic development as self-discovery[J]. Journal of Development Economics, 2003, 72(2): 603–633. DOI:10.1016/S0304-3878(03)00124-X |

| [32] | Huang Y, Luk P. Measuring economic policy uncertainty in China[J]. China Economic Review, 2020, 59: 101367. DOI:10.1016/j.chieco.2019.101367 |

| [33] | Jones B F, Olken B A. Do leaders matter? National leadership and growth since world war II[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(3): 835–864. |

| [34] | Lu Y, Wang J, Zhu L M. Place-based policies, creation, and agglomeration economies: Evidence from China’s economic zone program[J]. American Economic Journal: Economic Policy, 2019, 11(3): 325–360. DOI:10.1257/pol.20160272 |

| [35] | Mankiw N G, Romer D, Weil D N. A contribution to the empirics of economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2): 407–437. DOI:10.2307/2118477 |