2024第50卷第4期

一、引 言

我国农村居民无论与发达国家的农业生产者相比,还是与我国城镇居民相比,其收入水平都比较低。根据国家统计局数据,在2018—2023年期间,我国农村居民可支配收入实际增长率分别为6.6%、6.2%、3.8%、9.7%、4.2%和7.6%,农民收入增长特别是低收入群体的收入增长比较缓慢。党的二十大报告明确指出,“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”。农民的持续增收对于推进中国式现代化和实现共同富裕目标来说至关重要,也是政府和社会各界高度关注的问题。

农业技术推广应用与农民收入之间的关系问题一直被学术界关注和讨论。Cochrane提出农业踏车理论(Agricultural Treadmill),认为由于需求缺乏弹性和采用新技术的强烈激励,技术进步带来农业产出增加,但是除非需求增加到足以吸收额外的产出,否则农民的总收入会下降(Cochrane,1958)。Cunguara和Darnhofer(2011)研究发现,在莫桑比克中部和南部省份的农村地区,使用改进的农业技术对农民家庭收入没有显著影响。Molony(2008)、Fafchamps和Minten(2012)研究发现,发展中国家农村地区发展信息沟通技术不能显著增加农民收入。国内刘进宝、黄祖辉等学者也坚持同样的观点(黄祖辉和钱峰燕,2003;刘进宝和刘洪,2004)。然而,国内外有部分学者持相反的观点。Hayami和Herdt(1977)研究发现,如果新技术被少数大生产商垄断,那么产量增加而价格不会下降,农民获得技术进步的全部收益。Levins和Cochrane(1996)认为,在政府支持价格下,农民通过采用新技术降低成本和增加产量,可以获得可观的农业收益。Minten和Barrett(2008)研究发现,由于许多生产大米的农民都在贫困线以下,即使农业技术进步使得水稻产量翻倍,马达加斯加的农民仍能够获得10%至60%的福利收入。此外,农村信息沟通技术的推广应用提高了农产品的市场范围和交易信息质量,从而可以提升农民收入(Jensen,2007;许竹青等,2013;Shimamoto等,2015)。

当前,我国现代耕作技术、现代信息技术以及农业标准化生产技术等都可能影响农业技术推广应用对农民增收的促进作用。由于农民应用农业技术时存在自我选择性,虽然有部分学者利用倾向得分匹配法来克服样本选择性偏误带来的高估政策效果的风险,但是该方法有以下问题:一是需要很大的样本容量以实现高质量的匹配;二是要求处理组与控制组有较大的共同取值范围,这会导致样本丢失较多,使得剩余样本的代表性不足;三是无法控制不可观测因素,这会导致实证结果存在“隐形偏差”(陈强,2014)。科学评估现代农业技术推广应用对农民的增收效果是一个很有挑战性的问题(Wu等,2010;Kassie等,2011)。

在2009年11月,我国农业部发布《关于创建国家现代农业示范区的意见》(以下简称“《意见》”),决定从2010年开始,分三批推进国家现代农业示范区(以下简称“农业示范区”)试点创建工作,共创建三批农业示范区,其中,2010年首批51个,2012年第二批101个,2015年第三批157个。从试点政策内容来看,主要涉及现代农业机械技术、现代信息技术、现代农业科技成果等农业技术的推广应用。由于农业示范区的试点并非一次性实施,而是分批推进、逐步增加试点地区的过程,这不仅产生了可比较的实验组与对照组,还形成了对照组逐步变成实验组的过程。因此,在其他条件不变的情况下,这为科学评估现代农业技术推广应用的增收效果提供了一个良好的准自然实验。

本文基于农业示范区试点的准自然实验,将农业示范区的试点情况数据与CHARLS微观数据库匹配,应用连续型双重差分模型,科学评估了现代农业技术推广应用对于农民收入增长的效果及其影响机制。与此同时,政策制定者倾向于选择经济发展状况良好的地区进行政策试点,这容易出现高估现代农业技术推广应用政策效果的问题。因此,本文还采用了PSM-DID方法进行了稳健性检验。研究发现:现代农业技术推广应用可以促进“兼业化农民”的家庭平均增收2.7%,大约289元。机制分析表明,互联网等现代信息技术推广应用单独实施效果较差,即使与现代农业科技成果推广应用相结合,也难以促进“兼业化农民”家庭增加收入;而现代农业机械化技术推广应用可以提升“兼业化农民”家庭的农业经营收入。异质性分析发现,现代农业技术推广应用对于“非农就业农民”家庭的增收效果优于“兼业化农民”,现代农业科技成果推广应用可以提升“非农就业农民”家庭的工资性收入;而且在不同家庭要素禀赋的农民之间,现代农业技术推广应用的增收效果差异比较明显。

相较于已有的文献,本文的边际贡献在于:第一,以农业示范区试点作为准自然实验,科学评估了现代农业技术推广应用对农民增收的影响,这较好地解决了现有研究的样本选择性偏误、互为因果关系导致的内生性问题;第二,深入细致地探讨和实证检验了现阶段现代农业技术推广应用对农民增收的影响及其传导机制,丰富了农业技术推广应用对农民增收影响的研究;第三,对于农户家庭层面的现代农业技术推广应用增收效应进行了科学评估,可以为正在试点的国家农业现代化示范区提供政策启示。

二、政策背景、特征事实与研究假说

(一)政策背景

为了调动农民种粮积极性,促进农民持续增收,2004年开始,我国连续多年发布“三农”问题的中央“一号文件”,高度重视农业科技推广应用和保护种粮农民利益。但是,2008年亚洲金融危机爆发,农民持续增收的难度再次加大。因此,2008年、2009年的中央“一号文件”再次强调农民增收问题。为了贯彻落实2009年中央“一号文件”精神,2009年11月农业部出台《意见》,明确提出“从2010年开始,用五年时间启动三批次的农业示范区试点创建”。从农业示范区的地区分布来看,第一批农业示范区涉及33个地级行政区、4个直辖市、13个省会城市;第二批农业示范区涉及82个地级行政区、4个直辖市、9个省会城市;第三批农业示范区涉及133个地级行政区、4个直辖市、10个省会城市。三批农业示范区共涉及231个地级行政区(含4个直辖市、24个省会城市),其中,地级市总数为214个,占全国(不含直辖市)地级市数量的73%,未获批试点农业示范区的地级市79个,

(二)特征事实

从CHARLS调查数据来看,自农业部2010年试点创建农业示范区以来,农业示范区内的家庭人均可支配收入显著提升,而且一直高于非农业示范区。从收入结构来看,农业示范区的四项收入均高于非农业示范区,具体如表1所示。

| 家庭人均收入 | 2011年 | 2013年 | 2015年 | 2018年 | |

| 可支配收入 | 农业示范区 | 10614.140 | 11004.680 | 11132.270 | 12916.340 |

| 非农业示范区 | 8976.748 | 9401.940 | 9085.406 | 10653.700 | |

| 工资性收入 | 农业示范区 | 7781.161 | 7925.419 | 8079.759 | 9082.893 |

| 非农业示范区 | 6767.353 | 6853.562 | 6605.253 | 7566.510 | |

| 经营性收入 | 农业示范区 | 1945.206 | 2126.832 | 2043.343 | 2698.158 |

| 非农业示范区 | 1608.958 | 1931.395 | 1822.219 | 2387.035 | |

| 财产性收入 | 农业示范区 | 40.904 | 53.586 | 60.513 | 79.305 |

| 非农业示范区 | 13.538 | 18.687 | 31.741 | 53.440 | |

| 转移性收入 | 农业示范区 | 833.935 | 876.469 | 932.147 | 1009.463 |

| 非农业示范区 | 584.543 | 589.690 | 634.074 | 640.711 | |

| 注:(1)本文所有以货币为计价单位的变量均以2011年不变价计算;(2)由于CHARLS数据库没有公布家庭常住人口数,只能以家户登记成员数代表常住人口数;(3)财产性收入主要来自土地租金。 | |||||

本文进一步拟合了地级市试点的农业示范区个数与农民家庭人均可支配收入的关系,分析了拥有三个试点农业示范区地级市样本2011—2018年农民家庭人均可支配收入变化趋势。

(三)研究假说

由于农业生产属于“自然再生产过程与经济再生产过程的交织”,农业劳动时间大大短于生产时间(钟甫宁,2023),这使得从事农业的劳动力存在大量农闲时间,可以通过非农就业来增加家庭工资性收入。因此,当前我国农村主要是“以代际分工为基础的半工半耕”家庭模式(夏柱智和贺雪峰,2017)。农民家庭虽然有少量土地流转,但是大多以邻里、亲戚间的互换流转或者很低的“人情租”甚至是“零租金”流转为主(陈奕山等,2017)。因此,以土地租金为主的家庭财产性收入很少,具体如表1所示。“兼业化农民”的家庭收入主要由工资性收入和农业经营性收入构成。几乎不从事农业的“非农就业农民”也可以被看成农业经营性收入为零的特殊“兼业化农民”。

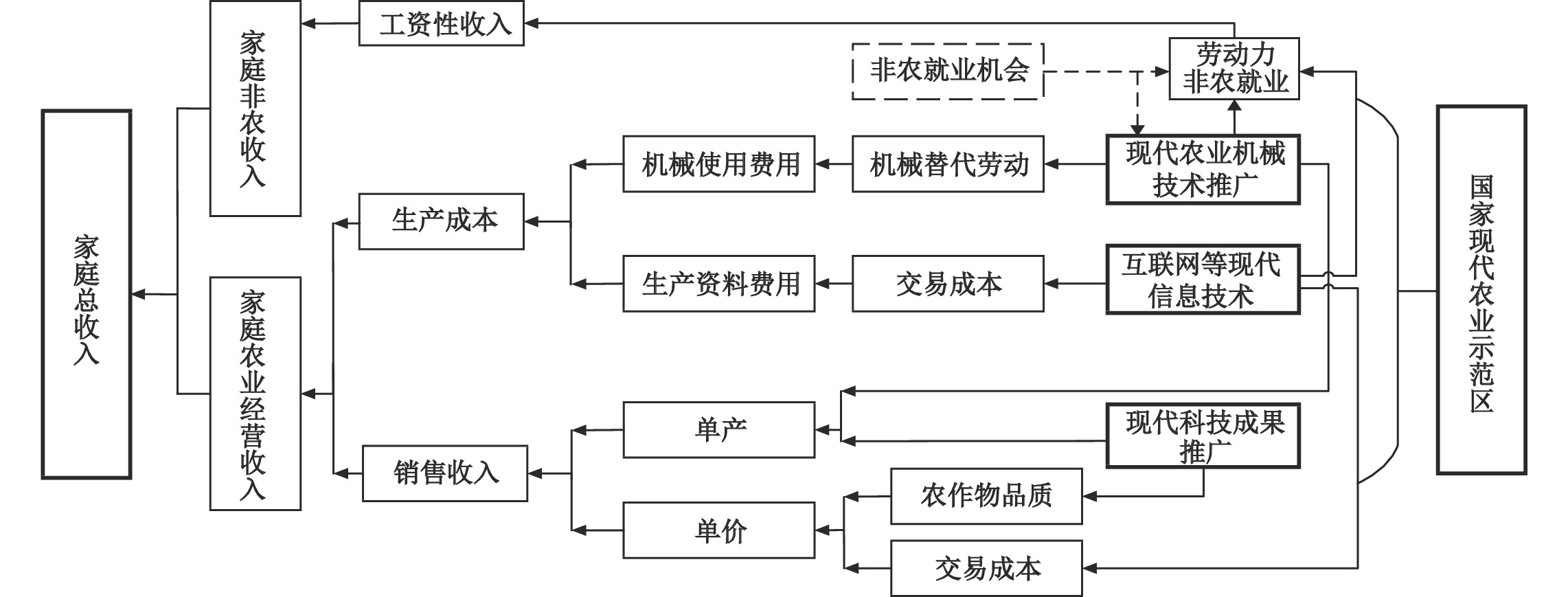

现代农业机械技术、现代信息技术、现代农业科技成果等推广应用对于“兼业化农民”家庭收入的影响机制如图1所示,具体表述如下:第一,现代农业科技成果推广应用通过改良品种和农作物耕作方法可以提升农作物单产和农产品品质(邬德林和刘凤朝,2017;张志新等,2020)。但是根据“农业踏车效应”,由于农产品需求价格弹性较小,在供给增加、需求不变的情况下,农产品价格会下降,“兼业化农民”的农业经营收入反而减少(黄祖辉和钱峰燕,2003;刘进宝和刘洪,2004;吕屹云和蔡晓琳,2020)。研究发现,互联网应用通过供求双方在信息沟通渠道上“时空错开、同步并联”,从而达到消除供求的中间环节,即产品和服务的供给和需求不再需要中间商(何大安,2018)。手机和互联网的普及可以降低农民的搜寻成本,提高农民的信息可获得性,提升农产品销售价格;其还可以改善农民的信息获取能力,提升农民与中间商价格博弈中讨价还价的能力,减少中间商对农产品销售价格的挤压,减少农产品销售的交易成本,从而增加农产品销售价格(Jensen,2007;许竹青等,2013;Burga和Barreto,2014;Shimamoto等,2015)。因此,互联网等现代信息技术的推广应用有助于克服现代农业科技成果推广应用带来的“农业踏车效应”,这可能会增加农产品销售收入乃至“兼业化农民”的家庭农业经营收入。第二,互联网等现代信息技术的推广应用消除了中间商(何大安,2018),可以促进化肥、农药等农资采购交易成本的下降,有助于降低农业生产资料费用(邬德林和刘凤朝,2017),节约“兼业化农民”的农业生产成本。互联网等现代信息技术的推广应用还有助于提升农民的信息可获得性(Jensen,2007;许竹青等,2013),提升劳动力非农就业的供需匹配概率,促进非农就业(张海霞,2020),增加“兼业化农民”家庭的工资性收入。第三,在劳动力价格刚性上升条件下,无论是自有农机还是购买农机服务,现代农业机械技术的推广应用都有助于农业机械使用成本的下降,从而降低“兼业化农民”的农业生产成本(Wang等,2016;周振等,2016;李谷成等,2018)。现代农业机械技术的推广应用还可以释放更多的农业劳动力参与非农就业,这有助于增加“兼业化农民”家庭的工资性收入(李谷成等,2018)。从理论上讲,难以机械化种植的农作物可能会增加用工成本,这不利于发挥现代农业机械技术推广应用的劳动力节约效应。但是“兼业化农民”的农业生产以自有劳动力为主,而且为了增加工资性收入,更多的劳动力会配置到非农业部门,因而可以不用考虑用工成本增加对农业生产的不利影响。基于此,本文提出研究假说:

|

| 图 1 现代农业技术推广应用对于“兼业化农民”家庭收入的影响机制 |

假说1:推广应用内涵更丰富的现代农业技术可能有助于“兼业化农民”的家庭增加收入。

假说2:推广应用互联网等现代信息技术可以单独提升“兼业化农民”的家庭农业经营收入和工资性收入;现代农业科技成果需要与互联网等现代信息技术的推广应用相结合才能增加“兼业化农民”家庭的农业经营收入;推广应用现代农业机械化技术可以单独提升“兼业化农民”家庭的农业经营收入和工资性收入。

当地较多的非农就业机会是现代农业机械技术、现代信息技术推广应用以及“兼业化农民”家庭增收的前提条件。研究发现,如果当地没有较丰富的非农就业机会,那么劳动力无法向非农部门转移。即使农业机械化技术替代了农业劳动力,也难以提高“兼业化农民”家庭的工资性收入(周振等,2016)。同理,互联网等现代信息技术虽然可以提升农民的信息可获得性(Jensen,2007;许竹青等,2013),但是如果当地没有较丰富的非农就业机会,劳动力供需无法有效匹配,仍然难以提升“兼业化农民”家庭的工资性收入。

研究发现,农村家庭的人力资本、社会资本越高(方黎明和谢远涛,2013),劳动力数量越多、人力资本禀赋越高(朱农和钟水映,2007;杨志海,2019),社会资本禀赋越丰富(钱龙和钱文荣,2017),则劳动力从事非农工作的可能性越大。土地禀赋越高(朱农和钟水映,2007),拥有更多、更高价值农业机械的农村家庭(钱龙和钱文荣,2017),专注于农业生产的可能性越大。基于此,本文提出研究假说:

假说3:现代农业机械化技术、互联网等现代信息技术的推广应用对于“非农就业农民”具有一定的增收效应,现代农业科技成果的推广应用则不具有此效应;农业示范区所在地的非农就业机会越多,现代农业机械技术和互联网等现代信息技术推广应用的农民增收效应越明显;家庭的人力资本、劳动力、社会资本禀赋越高,现代农业技术推广应用越可能会提升“兼业化农民”家庭的工资性收入,而非农业经营收入;家庭的物质资本、土地禀赋越高,现代农业技术推广应用越可能会提升“兼业化农民”家庭的农业经营收入,而非工资性收入。

三、研究设计

(一)识别策略

参考Qian(2008)的方法将示范区试点政策变量与地级市示范区个数相乘,构造连续型双重差分模型。相比于传统的双重差分模型,连续型双重差分模型能够考察地级市拥有的不同示范区个数带来的政策强度差异,从而更好地度量现代农业技术推广应用对农民收入的影响。具体模型设定如下:

| $ {Y}_{itc}=\delta +\beta {Policy}_{itc}+{X}_{itc}^{'} \rho +{a}_{i}+{\gamma }_{t}+{\lambda }_{c}+{\omega }_{pt}+{\varepsilon }_{itc} $ | (1) |

其中,i代表农村家庭,t为年份,c为地级市;

为了进一步验证平行趋势假设,本文参考Jacobson等(1993)的事件研究法,构造式(2)。如果平行趋势假设满足,则在政策实施前,交互项的回归结果将不显著,而在政策实施后,交互项的系数则显著异于0。式(2)的具体形式如下:

| $ {Y}_{itc}=\delta +{\sum }_{k\ge -4}^{7}{\beta }_{k}{D}_{ic,{t}_{0+k}}+{X}_{itc}^{'}\rho +{a}_{i}+{\gamma }_{t}+{\lambda }_{c}+{\omega }_{pt}+{\varepsilon }_{itc} $ | (2) |

其中,

(二) 变量选择

1. 被解释变量

选择家庭的人均可支配收入、人均工资性收入、人均经营性收入和人均财产性收入分别作为被解释变量。

2. 核心解释变量

核心解释变量为农业示范区(

3. 控制变量

就户主个人特征而言,年龄影响劳动者获取收入的能力,而且年龄与收入可能存在“倒U”形关系,需要控制年龄及其平方项;性别为哑变量,女性为0,男性为1;婚姻状况为哑变量,已婚或有伴侣取值为1,否则取值为0;户主受教育程度为连续变量,其中,未接受过教育的样本取值为0,小学取值为6,中学或中专取值为9,高中或高职取值为12,大学或大专为16以及大学以上取值为19;户主确诊慢性病数量为连续变量;就家庭特征而言,人情支出多的家庭,社会交往更频繁,被认为拥有更多的社会资本禀赋;耕地面积、宅基地面积代表土地要素禀赋;劳动力数量占比代表劳动力要素禀赋。

4. 影响机制变量

本文参考周振等(2016)、刘晓倩和韩青(2018)、刘进等(2023)的研究,使用家庭农业机械现值作为现代农业机械化技术推广应用的代理变量;使用过去一年家庭人均邮电、通信消费支出额的对数作为互联网等现代信息技术推广应用的代理变量;使用户主是否参加农业技术培训作为现代农业科技成果推广应用的代理变量。变量含义的详细介绍和描述性统计分析见表2。

| 类别 | 变量名称 | 定义及说明 | 观测值 | 均值 | 标准差 |

被解释 变量 |

income | 家庭人均可支配收入(取对数) | 14245 | 9.046 | 0.694 |

| wage | 家庭人均工资性收入(取对数) | 14247 | 8.674 | 0.800 | |

| mana | 家庭人均经营性收入(取对数) | 14247 | 5.086 | 3.435 | |

| agri | 家庭人均农业经营性收入(取对数) | 14247 | 4.529 | 3.469 | |

| property | 家庭人均财产性收入(取对数) | 14247 | 0.588 | 1.703 | |

| work | 家庭成员是否当地务工:是=1,否=0 | 14247 | 0.381 | 0.486 | |

| 解释变量 | policy | 是否农业示范区:是=1,否=0 | 14247 | 0.484 | 0.629 |

| 控制 变量 |

la |

家庭劳动力占比 (16岁至60岁人口占总人口比重) |

14247 | 0.856 | 0.174 |

| area | 家庭人均耕地面积(亩) | 14247 | 1.417 | 2.726 | |

| land | 家庭人均宅基地面积(取对数) | 14247 | 3.567 | 0.744 | |

| social | 家庭人情支出金额(取对数) | 14247 | 4.238 | 1.208 | |

| age | 户主年龄 | 14247 | 53.576 | 4.398 | |

| age2 | 户主年龄平方/100 | 14247 | 28.897 | 4.686 | |

| gender | 户主性别:男性=1,女性=0 | 14247 | 0.694 | 0.461 | |

| marry | 户主婚姻状况:已婚或有偶=1,否则=0 | 14247 | 0.917 | 0.275 | |

| edu | 户主受教育年限 | 14247 | 6.367 | 3.796 | |

| disease | 户主确诊慢性病数量 | 14247 | 0.938 | 1.157 | |

| 机制 变量 |

train | 户主是否参加农业技术培训:是=1;否=0 | 14247 | 0.007 | 0.085 |

| machine | 家庭农用机械现值(取对数) | 14247 | 2.107 | 3.211 | |

| web | 过去一年家庭人均邮电、通信消费支出额(取对数) | 14229 | 4.977 | 1.305 | |

| 注:(1)家庭人均可支配收入=(家庭工资性收入+家庭经营性收入+家庭财产性收入+家庭转移性收入)/家户登记表成员数,其他人均收入指标计算方法类似;(2)问卷中仅有“过去一个月家庭人均邮电、通信支出(包括电话、手机、上网、邮寄等)消费支出额(GE009)”,由于农村家庭固定电话、邮寄费用相对较少,邮电、通信消费支出主要以手机、上网费用为主,而且手机、上网服务费基本属于套餐包月制,月份间支出基本稳定,因此,以GE009乘以12从而大致得出过去一年家庭人均邮电、通信支出额,并进行CPI平减处理后取对数。 | |||||

(三)数据说明

本文所用农户数据来源于中国健康与养老追踪调查库(China Health and Retirement Longitudinal Study)。CHARLS数据库始于2011年,至2018年全国追访完成时,已经在28个省(自治区、直辖市)开展了四轮微观调查,共计访问约150个县、450个社区(村)、1.24万户家庭,包括个人特征、家庭收入和资产等基本情况。本文的地级市数据来自于国泰安数据库。

本文使用CHARLS数据库进行实证分析,主要基于以下理由:第一,农业劳动力老龄化严重(胡雪枝和钟甫宁,2013;周宏等,2014;刘景景,2017;王笳旭和李朝柱,2020),因此CHARLS数据库的样本能够较好地反映当前农业生产经营和农村家庭收入状况;第二,CHARLS数据库公开了调查样本对应的地级市名称,从技术上可以实现与地级市层面的农业示范区试点数据成功匹配。

本文对数据进行了如下处理:第一,本文的研究对象为农村居民,因此剔除了城市户籍的居民样本;第二,删除关键变量缺失的样本,对所有连续变量进行上下5%Winsorize 缩尾处理;第三,户主如果为失能老人,无法从事农业或者非农业劳动,现代农业技术推广应用对其收入基本没有影响,因此,为避免估计偏差,实证部分删除了户主为失能老人的样本;第四,对于一直没有耕地的农户家庭,户主和家庭成员在家务农的可能性很小,因而删除了这部分农户样本。

四、基准回归结果与稳健性检验

(一)基准回归结果

估计结果如表3所示,回归系数值较为稳定,均在2.7%左右。依据表3列(4)的回归结果,现代农业技术推广应用促进农村家庭人均可支配收入增长约2.7%,并且2011—2018年全样本的农村家庭人均可支配收入为10713元,因此,现代农业技术推广应用的增收效果约为289元。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| policy | 0.026** (0.013) |

0.027** (0.012) |

0.027** (0.012) |

0.027* (0.015) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 固定效应 | 个体、时间 | 个体、时间 | 个体、时间、城市 | 个体、时间、城市、省份×时间 |

| N | 10918 | 10918 | 10918 | 10918 |

| R-squared | 0.771 | 0.777 | 0.774 | 0.776 |

| 注:(1)被解释变量均取对数值;(2)括号内为聚类到村庄级的稳健标准误;(3)***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,下表同。 | ||||

(二)平行趋势检验

如图2所示,在农业示范区试点之前,当地农村家庭人均可支配收入并没有出现额外增长,在政策实施当年以及之后的年份,系数从负转为正,而且开始变得显著,这符合双重差分法的平行趋势假设。

|

| 图 2 平行趋势检验结果 |

从图2可以看出,从农业示范区试点创建后的第1年开始,农村家庭人均可支配收入显著增长,而且,这种增长效应具有延续性,一直持续到第7年。可能的原因是,政府采取“目标考核、动态管理、能进能退”的考核管理机制,每年都对农业示范区进行考核。这也进一步说明现代农业技术推广应用具有持续地促进“兼业化农民”增收的效应。

(三)稳健性检验

1. 更换被解释变量

本文以“兼业化农民”家庭是否有成员在当地务工作为被解释变量来检验实证结果的稳健性。估计结果显示,现代农业技术推广应用虽然对本地务工没有显著的影响,但是方向为正,而且促进了农村剩余劳动力转移到非农部门就业,显著提升了农民的工资性收入,具体如表4列(1)、列(2)所示,此结论与曾常林等(2022)的实证结果基本一致。

| (1)work | (2)wage | (3)家庭人均 可支配收入 (不含财产性 收入) |

(4)家庭人均 可支配收入 (PSM-DID) |

(5)家庭人均 可支配收入 (PSM-DID) |

(6)家庭人均 可支配收入(剔除 直辖市、一线城市和省会城市的样本) |

(7)家庭人均 可支配收入 (保留失能人口样本) |

|

| policy | 0.014 (0.018) |

0.031* (0.016) |

0.028* (0.015) |

0.030** (0.015) |

0.030** (0.015) |

0.029* (0.016) |

0.027* (0.015) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、 省份×时间 |

个体、时间、城市、省份×时间 |

| N | 10921 | 10921 | 10918 | 10440 | 10440 | 9765 | 10918 |

| R-squared | 0.341 | 0.820 | 0.778 | 0.777 | 0.777 | 0.779 | 0.776 |

本文将人均财产性收入从家庭人均可支配收入中删除,再次进行现代农业技术推广应用对“兼业化农民”家庭人均可支配收入的回归,如表4列(3)显示,现代农业技术推广应用对于“兼业化农民”的增收效果较为稳健。

2. 倾向得分匹配

本文应用倾向得分匹配法,为每个农业示范区的农村家庭挑选或构造一个非农业示范区的相似农村家庭,表4列(4)、列(5)分别采用近邻匹配和核匹配方法。

3. 变更样本量

本文剔除了四个直辖市、一线城市和省会城市的样本,

4. 安慰剂检验

本文还做了安慰剂检验,同样证实基准回归结果是稳健的。

五、现代农业技术推广应用增收效应的影响机制检验

根据表5列(1)的估计结果,现代农业技术推广应用确实具有显著的增收效应,说明基准回归结果较稳健。表5列(2)交互项policy×machine的系数显著为正,而且此时policy的系数不显著,说明现代农业机械化技术推广应用确实促进了“兼业化农民”家庭人均可支配收入增长;表5列(3)Policy的系数、交互项Policy×web的系数都不显著,说明互联网等现代信息技术推广应用不是促进“兼业化农民”家庭人均可支配收入增长的途径;表5列(4)交互项Policy×train的系数为正却不显著,而且policy的系数显著。因此,没有证据证明现代农业科技成果推广应用是促进“兼业化农民”家庭人均可支配收入增长的一个途径。为了同时检验三种现代农业技术推广应用的增收效果,我们控制所有的变量,发现除policy×machine系数显著为正外,policy、Policy×train、Policy×web的系数均不显著,具体如表5列(5)所示。因此,现代农业机械化技术推广应用是促进“兼业化农民”家庭人均可支配收入增长的重要途径之一。

| (1) 家庭人均 可支配收入 |

(2) 家庭人均 可支配收入 |

(3) 家庭人均 可支配收入 |

(4) 家庭人均 可支配收入 |

(5) 家庭人均 可支配收入 |

(6) 家庭人均 工资性收入 |

(7) 家庭人均 工资性收入 |

(8) 家庭人均 工资性收入 |

(9) 家庭人均 工资性收入 |

(10) 家庭人均 工资性收入 |

|

| Policy | 0.027* (0.015) |

0.018 (0.016) |

0.011 (0.032) |

0.027* (0.015) |

0.001 (0.032) |

0.031* (0.016) |

0.032* (0.017) |

0.008 (0.032) |

0.031* (0.016) |

0.010 (0.032) |

| Policy× machine |

0.004** (0.002) |

0.005** (0.002) |

−0.001 (0.002) |

−0.001 (0.002) |

||||||

| Policy× web |

0.003 (0.006) |

0.003 (0.006) |

0.004 (0.006) |

0.004 (0.006) |

||||||

| Policy× train |

0.029 (0.042) |

0.030 (0.042) |

0.022 (0.031) |

0.021 (0.031) |

||||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 |

| N | 10918 | 10918 | 10900 | 10918 | 10900 | 10921 | 10921 | 10903 | 10921 | 10903 |

| R-squared | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | 0.820 |

根据表5和表6的回归结果,如果只是互联网等现代信息技术的推广应用是无法促进“兼业化农民”家庭工资性收入增长和农业经营收入增长,这与Molony(2008)、Fafchamps和Minten(2012)的研究结论一致。表6列(4)和列(5)的回归结果表明,现代农业科技成果的推广应用并没有促进家庭农业经营收入增长,它与互联网等现代信息技术推广应用相结合,也并未显著提升“兼业化农民”家庭的农业经营收入。表6列(2)和列(5)的回归结果表明,现代农业机械化技术推广应用有助于提升“兼业化农民”家庭农业经营收入,但是根据表5列(7)和列(10)的回归结果,现代农业机械化技术推广应用未能间接增加“兼业化农民”家庭的工资性收入。表6列(6)至列(10)的回归结果表明,现代农业技术推广应用对于“兼业化农民”家庭的人均财产性收入没有显著影响。

| (1) 家庭人均 农业经营性 收入 |

(2) 家庭人均 农业经营性 收入 |

(3) 家庭人均 农业经营性 收入 |

(4) 家庭人均 农业经营性 收入 |

(5) 家庭人均 农业经营性 收入 |

(6) 家庭人均 财产性 收入 |

(7) 家庭人均 财产性 收入 |

(8) 家庭人均 财产性 收入 |

(9) 家庭人均 财产性 收入 |

(10) 家庭人均 财产性 收入 |

|

| Policy | 0.147* (0.082) |

0.108 (0.086) |

0.200 (0.184) |

0.147* (0.082) |

0.151 (0.188) |

−0.066 (0.062) |

−0.050 (0.066) |

0.054 (0.145) |

−0.066 (0.062) |

0.070 (0.149) |

| Policy× machine |

0.020* (0.012) |

0.020* (0.012) |

−0.008 (0.009) |

−0.007 (0.009) |

||||||

| Policy× web |

−0.010 (0.032) |

−0.009 (0.032) |

−0.023 (0.025) |

−0.024 (0.026) |

||||||

| Policy× train |

0.049 (0.351) |

1.043 (1.406) |

−0.044 (0.212) |

−0.044 (0.212) |

||||||

| Policy× web×train |

−0.173 (0.248) |

|||||||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 |

| N | 10921 | 10921 | 10903 | 10921 | 10903 | 10921 | 10921 | 10903 | 10921 | 10903 |

| R-squared | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.374 | 0.374 | 0.376 | 0.374 | 0.376 |

六、现代农业技术推广应用增收效应的异质性分析

(一)不同类型农民影响的异质性

根据回归结果,现代农业技术推广应用促进“非农就业农民”家庭增收约6.5%,高于“兼业化农民”家庭的增收效果。就影响机制而言,互联网等现代信息技术、现代农业机械化技术的推广应用未能促进“非农就业农民”的家庭增收。然而,现代农业科技成果的推广应用可以促进“非农就业农民”的家庭工资性收入增长。

(二)非农就业机会异质性

借鉴余吉祥和沈坤荣(2010)的方法,分别以非国有化比例、

(三)要素禀赋异质性

首先,参考白菊红和袁飞(2003)方法,采用家庭户主平均受教育程度表示“兼业化农民”家庭人力资本禀赋;参考杨晶等(2019)方法,采用家庭人情支出金额表示“兼业化农民”家庭社会资本禀赋;参考杨志海(2019)方法,采用家庭农用机械现值表示“兼业化农民”家庭物质资本禀赋。其次,参考曾亿武等(2018)的方法,计算受访年份样本所在村庄农户家庭的户主平均受教育程度、人情支出金额和农用机械现值(对数)等变量的均值,并划分“高于村均值”组(高禀赋组)和“低于村均值”组(低禀赋组);用劳动力数量占比表示“兼业化农民”家庭的劳动力资源禀赋,计算受访年份样本所在村庄农户家庭的劳动力数量占比的均值,并划分“高于村均值”组和“低于村均值”组。最后,参考郑淋议等(2023)的方法,将家庭承包经营土地面积为村庄户均土地面积5倍及以上的农户认定为土地禀赋高的家庭,其余则认定为土地禀赋低的家庭。

根据回归结果,首先,家庭人力资本禀赋越低、家庭劳动力禀赋越高,现代农业技术推广应用对“兼业化农民”的家庭工资性收入促进作用更显著;其次,家庭土地禀赋、物质资本禀赋越低,现代农业技术推广应用对于“兼业化农民”家庭的农业经营收入促进作用越显著;最后,家庭土地禀赋越低,现代农业技术推广应用对“兼业化农民”家庭的工资性收入促进作用更显著。

七、进一步讨论

(一) DID方法的适宜性与可行性

根据《国家现代农业示范区认定管理办法》,三批农业示范区申报认定标准一致。根据《意见》,试点政策具有延续性,创建目标相同,而且在不同地区推广采用的三大类现代农业技术基本相同,因此,现代农业技术推广应用对于“兼业化农民”家庭收入的影响机制相同。表7回归显示,各批次的单独增收效果有一定的差异,这可能因为示范区试点越早,关注度越高,增收效果会越好;但是在影响机制方面,三批次的农业示范区均未体现出明显的差异。表8回归结果显示,无论是平原地区、丘陵山区还是总体样本回归,虽然主导产业、示范内容和具体采取的技术存在差异,但是现代农业技术推广应用有促进“兼业化农民”增收的效果,只是显著性水平和影响机制略有不同。总之,虽然不同地区、不同时期农业示范区的示范内容、技术类型、产业等有所不同,但是现代农业技术推广应用的增收效果与影响机制没有本质区别,因此本文采用的DID方法可行性较高。

| 家庭人均可支配收入 | ||||||||

| 第一批试点 | 第二批试点 | 第三批试点 | 基准回归(1) | 基准回归(2) | ||||

| policy | 0.030* (0.015) |

−0.005 (0.039) |

0.024 (0.015) |

0.002 (0.036) |

0.021 (0.015) |

0.005 (0.038) |

0.027* (0.015) |

0.001 (0.032) |

| Policy× machine |

0.005** (0.002) |

0.004** (0.002) |

0.006** (0.002) |

0.005** (0.002) |

||||

| Policy× web |

0.004 (0.007) |

0.002 (0.007) |

0.001 (0.007) |

0.003 (0.006) |

||||

| Policy× train |

0.044 (0.048) |

0.030 (0.047) |

0.038 (0.045) |

0.030 (0.042) |

||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 |

| N | 10464 | 10446 | 10475 | 10457 | 10457 | 10444 | 10918 | 10900 |

| R-squared | 0.772 | 0.772 | 0.774 | 0.774 | 0.771 | 0.771 | 0.776 | 0.776 |

| 家庭人均可支配收入 | ||||||

| 平原 | 平原 | 丘陵山区 | 丘陵山区 | 基准回归(1) | 基准回归(2) | |

| policy | 0.027 (0.031) |

0.027 (0.055) |

0.034* (0.019) |

−0.013 (0.043) |

0.027* (0.015) |

0.001 (0.032) |

| Policy× machine |

0.003 (0.003) |

0.006** (0.003) |

0.005** (0.002) |

|||

| Policy× web |

−0.001 (0.009) |

0.006 (0.008) |

0.003 (0.006) |

|||

| Policy× train |

−0.018 (0.062) |

0.021 (0.032) |

0.030 (0.042) |

|||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 | 个体、时间、城市、省份×时间 |

| N | 3601 | 3592 | 6322 | 6313 | 10918 | 10900 |

| R-squared | 0.773 | 0.773 | 0.776 | 0.777 | 0.770 | 0.776 |

(二)研究不足

1. DID方法可能存在的风险

DID方法可能存在以下风险:第一,平原地区现代农业机械技术水平已经很高,这会使得示范区与非示范区之间现代农业机械技术推广应用的增收效果难以体现明显差异。第二,由于优势农产品区域、大中城市郊区和特色农产品区域等三类区域农业示范区的主要农作物品种、主导产业、农业机械化程度等可能存在差异,这不利于现代农业技术推广应用的增收效果。第三,由于政策实施细则披露有限,无法准确地识别不同年度地方政府配套政策差异对现代农业技术推广应用增收效果的影响。

2. 财产性收入识别和样本代表性问题

CHARLS数据库几乎没有涉及流入土地从事规模化农业经营的大户样本,而且农村多以邻里、亲戚间的土地互换或者“人情租”流转为主,因此无法科学地识别现代农业技术推广应用通过土地租金对规模化农业经营主体生产成本、农民家庭财产性收入的影响。CHARLS数据库以45岁以上的农户样本为主,而45岁以下仍有不少劳动力从事农业,但是在主要要素投入水平、农业生产技术等方面,两类农民没有显著差异(胡雪枝和钟甫宁,2013;周宏等,2014;刘景景,2017),可以认为本文的样本代表性问题不严重。

八、主要结论与政策建议

本文基于农业示范区试点的准自然实验,利用CHARLS微观数据库和农业示范区的试点情况数据,采用连续型双重差分模型、倾向得分匹配法等方法,深入分析现代农业技术推广应用对农民增收的影响程度及其作用机制。研究发现:第一,现代农业技术推广应用提升农村家庭人均可支配收入约2.7%。第二,互联网等现代信息技术的推广应用不能促进“兼业化农民”的家庭工资性收入和农业经营收入增长;它与现代农业科技成果推广应用相结合,也未能显著提升“兼业化农民”的家庭农业经营收入;现代农业机械化技术推广应用可以促进“兼业化农民”的家庭农业经营收入增长。第三,现代农业技术推广应用促进“非农就业农民”家庭增收约6.5%,高于“兼业化农民”的家庭增收效果,现代农业科技成果的推广应用可以促进“非农就业农民”的家庭工资性收入增长。如果家庭人力资本禀赋越低、劳动力禀赋越高,那么现代农业技术推广应用对“兼业化农民”的家庭工资性收入促进作用更显著;如果家庭土地禀赋、物质资本禀赋越低,那么现代农业技术推广应用对于“兼业化农民”的家庭农业经营收入促进作用越显著;如果家庭土地禀赋越低,那么现代农业技术推广应用对“兼业化农民”的家庭工资性收入促进作用更显著。

基于以上研究结论,本文提出如下政策建议:第一,进一步丰富农民培训的内容,特别是重视现代农业科技成果推广应用方面的培训,从而更好地发挥其增收效应。第二,要加大农业农村数字化建设力度,加快推进现代信息技术与现代农业机械化技术的深度融合,充分挖掘现代农业技术推广应用对农民的增收效应,从而推进共同富裕。第三,家庭土地禀赋越低的“兼业化农民”,往往也是小规模农户,现代农业技术推广应用对其家庭农业经营收入、工资性收入的促进作用更大。因此,为了更好地发挥现代农业技术推广应用的增收效应,需要对当下的农业政策进行优化。

| [1] | 白菊红, 袁飞. 农民收入水平与农村人力资本关系分析[J]. 农业技术经济, 2003(1): 16–18. DOI:10.3969/j.issn.1000-6370.2003.01.004 |

| [2] | 陈强. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 第2版. 北京:高等教育出版社,2014. |

| [3] | 陈奕山, 钟甫宁, 纪月清. 为什么土地流转中存在零租金? ——人情租视角的实证分析[J]. 中国农村观察, 2017(4): 43–56. |

| [4] | 方黎明, 谢远涛. 人力资本、社会资本与农村已婚男女非农就业[J]. 财经研究, 2013(8): 122–132. |

| [5] | 黄祖辉, 钱峰燕. 技术进步对我国农民收入的影响及对策分析[J]. 中国农村经济, 2003(12): 11–17. |

| [6] | 何大安. 互联网应用扩张与微观经济学基础——基于未来“数据与数据对话”的理论解说[J]. 经济研究, 2018(8): 177–192. |

| [7] | 胡雪枝, 钟甫宁. 人口老龄化对种植业生产的影响——基于小麦和棉花作物分析[J]. 农业经济问题, 2013(2): 36–43. |

| [8] | 李谷成, 李烨阳, 周晓时. 农业机械化、劳动力转移与农民收入增长——孰因孰果? [J]. 中国农村经济, 2018(11): 112–127. |

| [9] | 刘景景. 劳动力结构老化对粮食生产的影响[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2017(3): 36–48. |

| [10] | 刘晓倩, 韩青. 农村居民互联网使用对收入的影响及其机理——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据[J]. 农业技术经济, 2018(9): 123–134. |

| [11] | 刘进, 贾杰斐, 许庆. 农机购置补贴如何影响小农户农机社会化服务获得——基于全国农村固定观察点数据的分析[J]. 中国农村经济, 2023(2): 85–108. |

| [12] | 刘瑞明, 李林, 亢延锟, 等. 景点评选、政府公共服务供给与地区旅游经济发展[J]. 中国工业经济, 2018(2): 118–136. |

| [13] | 刘进宝, 刘洪. 农业技术进步与农民农业收入增长弱相关性分析[J]. 中国农村经济, 2004(9): 26–30. |

| [14] | 吕屹云, 蔡晓琳. 农业科技投入、区域经济增长与农民收入关系研究[J]. 农业技术经济, 2020(4): 127–133. |

| [15] | 钱龙, 钱文荣. 社会资本影响农户土地流转行为吗?[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2017(5): 88–99. |

| [16] | 王笳旭, 李朝柱. 农村人口老龄化与农业生产的效应机制[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2020(2): 60–73. |

| [17] | 邬德林, 刘凤朝. 农业技术创新促进农民收入稳定增长的困境与对策[J]. 经济纵横, 2017(2): 115–119. |

| [18] | 夏柱智, 贺雪峰. 半工半耕与中国渐进城镇化模式[J]. 中国社会科学, 2017(12): 117–137. |

| [19] | 许竹青, 郑风田, 陈洁. “数字鸿沟”还是“信息红利”? 信息的有效供给与农民的销售价格——一个微观角度的实证研究[J]. 经济学(季刊), 2013(4): 1513–1536. |

| [20] | 杨志海. 生产环节外包改善了农户福利吗? ——来自长江流域水稻种植农户的证据[J]. 中国农村经济, 2019(4): 73–91. |

| [21] | 杨晶, 丁士军, 邓大松. 人力资本、社会资本对失地农民个体收入不平等的影响研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019(3): 148–158. |

| [22] | 余吉祥, 沈坤荣. 中国农村居民工资性收入的地区差距: 影响因素及路径[J]. 世界经济, 2010(1): 84–99. |

| [23] | 曾亿武, 郭红东, 金松青. 电子商务有益于农民增收吗? ——来自江苏沭阳的证据[J]. 中国农村经济, 2018(2): 49–64. |

| [24] | 曾常林, 梅奕欣. 国家现代农业示范区与劳动力: 政策拉动下的就业增长[J]. 财经论丛, 2022(1): 15–24. |

| [25] | 张海霞. 电子商务发展、非农就业转移与农民收入增长[J]. 贵州社会科学, 2020(10): 126–134. |

| [26] | 张志新, 林立, 黄海蓉. 农业技术进步的农民增收效应: 来自中国14个农业大省的证据[J]. 中国科技论坛, 2020(8): 138–147. |

| [27] | 郑淋议, 李烨阳, 钱文荣. 土地确权促进了中国的农业规模经营吗? ——基于CRHPS的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2023(2): 447–463. |

| [28] | 钟甫宁. 重新构建农业经济学的思路[J]. 农业经济问题, 2023(3): 4–12. |

| [29] | 周宏, 王全忠, 张倩. 农村劳动力老龄化对水稻生产效率缺失——基于社会化服务的视角[J]. 中国人口科学, 2014(3): 53–65. |

| [30] | 周振, 张琛, 彭超等. 农业机械化与农民收入: 来自农机具购置补贴政策的证据[J]. 中国农村经济, 2016(2): 68–82. |

| [31] | 朱农, 钟水映. 农村家庭参与非农业活动的“推力”与“拉力”分析[J]. 中国人口科学, 2007(3): 11–21. |

| [32] | Cochrane W W. Farm prices:Myth and reality[M]. Minneapolis:University of Minnesota Press,1958. |

| [33] | Cunguara B, Darnhofer I. Assessing the impact of improved agricultural technologies on household income in rural Mozambique[J]. Food Policy, 2011, 36(3): 378–390. DOI:10.1016/j.foodpol.2011.03.002 |

| [34] | Fafchamps M, Minten B. Impact of SMS-based agricultural information on Indian farmers[J]. The World Bank Economic Review, 2012, 26(3): 383–414. DOI:10.1093/wber/lhr056 |

| [35] | Hayami Y, Herdt R W. Market price effects of technological change on income distribution in semisubsistence agriculture[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1977, 59(2): 245–256. DOI:10.2307/1240014 |

| [36] | Jacobson L S, LaLonde R J, Sullivan D G. Earnings losses of displaced workers[J]. The American Economic Review, 1993, 83(4): 685–709. |

| [37] | Jensen R. The digital provide: Information (technology), market performance, and welfare in the South Indian fisheries sector[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(3): 879–924. DOI:10.1162/qjec.122.3.879 |

| [38] | Kassie M, Shiferaw B, Muricho G. Agricultural technology, crop income, and poverty alleviation in Uganda[J]. World Development, 2011, 39(10): 1784–1795. DOI:10.1016/j.worlddev.2011.04.023 |

| [39] | Levins R A, Cochrane W W. The treadmill revisited[J]. Land Economics, 1996, 72(4): 550–553. DOI:10.2307/3146915 |

| [40] | Minten B, Barrett C B. Agricultural technology, productivity, and poverty in Madagascar[J]. World Development, 2008, 36(5): 797–822. DOI:10.1016/j.worlddev.2007.05.004 |

| [41] | Molony T. Running out of credit: The limitations of mobile telephony in a Tanzanian agricultural marketing system[J]. Journal of Modern African Studies, 2008, 46(4): 637–658. DOI:10.1017/S0022278X08003510 |

| [42] | Qian N. Missing women and the price of tea in China: The effect of sex-specific earnings on sex imbalance[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2008, 123(3): 1251–1285. DOI:10.1162/qjec.2008.123.3.1251 |

| [43] | Wang X, Yamauchi F, Huang J. Rising wages, mechanization, and the substitution between capital and labor: Evi- dence from small scale farm system in China[J]. Agricultural Economics, 2016, 47(3): 309–317. DOI:10.1111/agec.12231 |

| [44] | Wu H T, Ding S J, Pandey S, et al. Assessing the impact of agricultural technology adoption on farmers’ well-being using propensity-score matching analysis in rural China[J]. Asian Economic Journal, 2010, 24(2): 141–160. |