2024第50卷第3期

2. 湖南师范大学 商学院,湖南 长沙 410081

2. Business School, Hunan Normal University, Changsha 410081, China

一、引 言

党的二十大报告提出要将扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环的内生动力和可靠性。根据中国信息通信研究院发布的2019年《中国信息消费发展态势及展望报告》,信息消费能够提高供给质量、提升经济运行效率和转换经济增长动力,对经济高质量发展具有推动作用。2022年《中国信息消费发展态势报告》数据显示,2021年我国直播电商用户群体达3.8亿,全年直播电商市场规模超过1.2万亿,在线旅游预订用户规模超过3.6亿,在线医疗用户规模接近2.4亿,全国一体化政务服务平台用户超8亿。数字化技术与消费融合衍生的新型数字化消费,已然成为我国总体经济的重要组成部分,且正在深刻改变社会的消费方式、内容和结构。作为拥有14亿人口的发展中大国,我国内需市场规模庞大,推进消费结构升级、构筑与新兴技术潮流相适应的数字化消费体系具有重要的现实意义。

2013年国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出,“要构建活跃有序的信息消费市场,推动信息消费快速增长以促进消费升级”。2017年国务院再次出台《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,进一步强调要促进新一代信息技术向消费领域广泛渗透,推动信息消费与“大众创业,万众创新”深度融合。这一意见的提出表明国家开始关注数字化消费对改善区域创业格局的积极作用。首先,数字化消费能通过提高要素边际报酬吸引要素集聚,进而提升地区创业水平。一是数字化消费庞大的用户规模和极低的交易成本等特点使其内部极易形成规模效应(马述忠和房超,2021),能提高区域内各类生产要素的边际报酬,进而有效推动技术、人才、资本等生产要素集聚。二是依托数字技术和信息技术,数字化消费的发展不断转型升级。以大数据中心、云计算、5G通信等为主导的新型数字基础设施的建设引致了大量的人才、技术和资本需求。根据生产要素价格决定理论,要素需求增加将有效提升要素报酬,进而促进要素集聚。充足的要素保障降低了创业成本,能够有效提高地区创业水平。其次,信息消费试点政策还能通过提高地区数字化应用水平提升地区创业水平。信息消费试点政策提出开发智能信息产品和扩展电子商务服务平台的政策目标,这有效促进了地区数字化应用水平的提升。而地区数字化应用同样能有效推动城市创业水平的提升。一是通过对特定岗位形成就业替代,迫使失业者实施创业行为(Fossen和Sorgner,2022),提升地区生存性创业水平。二是通过降低信息不对称性(裴长洪等,2018),降低创业成本,提升地区创业水平。三是通过市场规模、知识溢出、要素组合以及创业机会均等化等途径提升地区创业水平(赵涛等,2020)。

然而,少有文献以信息消费试点城市为准自然实验,探讨数字化消费对城市创业水平的影响。仅有的几篇与数字化消费相关的文章,均以信息消费试点城市为准自然实验,重点关注数字化消费对地区产业结构升级(何凌云和张元梦,2022)和地区创新水平提升(徐梦周等,2022)的影响,没有关注数字化消费的创业效应。此外,影响地区创业水平的文献则重点关注如下几个方面:第一,创业者自身条件。相关学者认为影响创业行为的关键因素在于创业者的个体特征、家庭背景以及个体感知等。如创业者年龄(Rees和Shah,1986)、性别(Rosenthal和Strange,2012)、工作经历(王戴黎,2014)、社会融资(阮荣平等,2014)、企业家才能(Lazear,2004)以及风险偏好(Parker,1996)对个体创业行为的影响。第二,宏观经济因素。重点关注宏观层面金融发展(谢绚丽等,2018)、要素集聚(叶文平等,2018)、数字经济(赵涛等,2020;Acemoglu和Restrepo,2020)以及基础设施建设(万海远,2021)对地区创业水平的影响。第三,政策冲击。大量研究表明,政策实施带来的政府行政体制改革(毕青苗等,2018)、创新驱动(白俊红等,2022)以及税费减免(林嵩和姜彦福,2012)也能在一定程度上影响地区创业水平。由此可见,在与地区创业水平相关的研究中,少有文献从数字化消费视角出发探究影响地区创业水平的因素。鉴于此,本文利用天眼查工商企业注册数据,将信息消费试点政策作为准自然实验,结合交叠双重差分方法考察数字化消费驱动政策对城市创业水平的影响。本文潜在的贡献体现在以下几个方面:其一,首次从中国数字化消费转型升级角度,基于信息消费试点政策这一国家层面消费改革战略,将新型数字化消费升级政策的研究进一步深化至城市创业领域,探讨数字化消费驱动政策对城市创业的影响,补充了相关研究。其二,以政策实施方案为依据,从要素集聚效应及数字化应用效应视角,深入挖掘信息消费试点政策提升城市创业水平的作用机制,为依托新兴消费模式进一步优化我国区域创业格局提供了政策方向和证据。其三,从创业行业异质性和基础条件异质性等角度出发,探究信息消费试点政策对城市创业水平影响的政策偏向性,同时还考察信息消费政策与其他相关数字经济政策在提升城市创业水平上的联动效应,为进一步因业制宜、因地制宜地发挥信息消费驱动政策对地区创业水平的提升作用提供了借鉴。

二、文献综述和研究假说

消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一,是经济稳定发展的基石和重要牵引力,消费增长对创造需求、刺激生产以及提高人民群众获得感与幸福感至关重要。信息消费能够有效推进消费向数字化方向转型升级,进而推动经济高质量发展。

(一)数字化消费与城市创业水平。消费是经济活动的终点与新起点,释放消费潜力并引导消费升级是转变经济发展方式、推动经济增长质量跃迁和构建新发展格局的关键。然而,我国消费倾向明显低于国际水平,仍处于U形发展趋势的底部阶段(陈昌盛等,2021)。众多需求侧和供给侧因素在消费规模、结构和质量等方面对消费形成了叠加制约,弱化了消费对区域经济增长的驱动力,降低了企业投资创业的稳定性和活跃性。从需求侧来看,全球经济发展不确定性进一步加剧,诸多行业停工停产导致收入水平波动,预期收入降低抑制了居民尤其是低收入群体的消费意愿(刘洪波等,2022)。此外,城乡收入差距、高房价等也是制约消费意愿和能力、抑制居民消费结构转型升级的重要因素。从供给侧来看,消费升级所要求的高端化、个性化、服务化消费有效供给不足,居民在产品品质、品牌、价格和品种等方面的要求与企业实际提供的产品间仍然存在较大差距,产品供给端不足可能导致产品需求外溢和消费升级受阻(孙早和许薛璐,2018)。

数字化消费的多元化、高端化、个性化特征在创造和衍生出新消费需求的同时,逐渐与传统消费相融合,已成为拉动居民消费的新引擎(杜丹清,2017)。数字化发展不仅直接提高消费规模,也能重塑原有消费结构和质量,带来新的经济增长点(林晨等,2020)。其对城市创业活跃性主要存在三个方面影响:第一,数字化消费是前沿数字化技术与消费融合的产物,在与传统消费相辅相成的同时,这种消费还会衍生新的消费需求,为创业者提供更多创业机会,进而吸引更多企业进入市场。第二,数字化消费是最终消费的重要组成部分,信息服务交流平台的存在有利于社区成员间的互动,降低信息搜索、传递和加工成本,提升消费信息匹配效率,进而增强城市创业活力(Svahn等,2017)。第三,在互联网、云计算、大数据等数字技术驱动的数字化消费情境中,企业面临的信息更为开放、竞争更为公平、行政更为高效。营商环境的优化有利于创业企业与其他主体高效互动,降低创业成本,提高城市创业活跃度(杜运周等,2020)。基于此,本文提出假说1:数字化信息消费政策能够提高城市创业水平。

(二)数字化信息消费政策提升城市创业水平的作用渠道。数字化信息消费政策主要通过要素集聚效应和地区数字化应用效应提升城市创业水平。形成要素集聚效应的主要原因在于,信息消费试点政策的各项举措对劳动力、人才、资本等生产要素提出了更高的需求,且同时满足了各类生产要素形成集聚的客观条件;地区数字化应用效应的形成则主要得益于信息消费试点政策提供的信息基础设施应用条件。具体而言:

一是数字化信息消费政策能通过吸引各类生产要素集聚,提升地区创业行为。一方面,数字化信息消费政策提出的完善城市信息基础设施、开发智能信息产品、培育信息消费新业态以及拓展电子商务服务平台等相关政策方案,能够吸引优势资源向政策试点地区聚拢。首先,信息基础设施建设、电子商务平台构建以及信息消费新业态的构建为区域提供了大量的工作岗位并吸引大量劳动力带来劳动力集聚(Acemoglu和Restrepo,2018)。其次,在经济发展的风口,数字化程度较高的地区往往具有更好的经济发展前景(赵涛等,2020),随着数字信息消费政策的实施,资本的逐利性必然会吸引大量资本在试点区域内形成集聚。最后,数字化信息消费政策在开发智能信息产品和构建信息消费新业态等方面提出的战略目标和政策扶持策略为相关技术发展提供了良好的发展环境和必要的制度支撑,有效引致了技术集聚。另一方面,基于古典要素流动理论,信息消费试点政策提出的完善信息基础设施建设能拓宽生产要素流动渠道、降低流动成本、提升流动速度,从而促进劳动力和技术等生产要素集聚(王春杨等,2020)。与此同时,根据生产要素的价格决定理论,随着区域对各类生产要素需求的增加,各类生产要素的边际报酬会增加,进而吸引各类生产要素在区域内集聚。此外,信息消费试点政策本身是一种制度创新安排,该政策的各类举措均具备较强的制度保障,满足要素集聚的制度建设条件。诚然,劳动力、资本和技术是影响区域创业的重要因素(刘诚和夏杰长,2021)。通常在劳动规模越大、劳动力越丰富的地区,潜在进入企业的搜寻雇佣成本越低。且劳动力集聚产生的非正式交流促进了隐性知识的挖掘、传递与溢出,从而提升了城市整体的创业水平。与此同时,技术要素集聚为城市创业提供了更多机会和条件。不同技术要素的组合与技术成果的转化扩展了信息的广度与深度,为城市创业水平提升创造了空间(白俊红等,2022)。此外,金融资本在区域内集聚能有效缓解创业者的融资约束问题(戴美虹等,2022),为企业创业行为提供充足的资本保障,吸引创业者在试点区域内实施创业行为。

二是数字化信息消费政策能通过促进地区数字化应用,提高地区创业水平。一方面,信息消费试点政策提出了加速完善试点地区信息基础设施建设的目标,这为地区数字化消费提供了坚实的技术和环境支持。另一方面,从政策需求看,信息消费试点政策对地区数字化应用提出了更高的要求,有效倒逼了地区数字化应用水平的提升。具体来看,数字化信息消费政策所提出的开发智能信息产品的政策目标致力于促进电子信息产业集聚,为数字化消费发展提供充足的信息产品,而智能化信息产品的开发又离不开地区数字化基础的支持。数字化信息消费政策提出要拓展电子商务服务平台,这为信息消费提供了安全可靠的交易场所,而电子商务本身衍生于数字化发展(谢伏瞻,2019),扩展电子商务平台势必对地区数字化发展提出更高要求。

前沿文献已证实地区数字化应用提高能有效提升创业水平(王林辉等,2022)。具体地,第一,以大数据、5G通信为主的新型信息基础设施建设有效降低了信息的不对称(裴长洪等,2018),减少了创业者搜寻创业机会的成本和企业的交易成本,促进了地区创业水平提升。第二,数字化应用程度的提高能够通过提升市场规模、实现知识溢出和重塑要素组合等途径提供更多的创业机会和资源,增强城市的创业活跃度(赵涛等,2020)。第三,数字化应用程度的提高能够实现创业机会均等化,辐射与驱动创业群体扩张规模(张勋等,2019)。此外,从创业类型上看,数字化发展能通过促进科学技术创新和社会分工深化激发劳动力市场创业热情,有效推动生存型创业和机会型创业发展(刘翠花,2022)。基于此,本文提出假说2:数字化信息消费政策能通过要素集聚效应(劳动力、资本、技术集聚)和数字化应用驱动效应提高城市创业水平。

三、政策背景与实验设计

(一)政策背景介绍。近年来,以信息技术为基础的数字经济成为推动经济发展的重要动力,如何推动新兴技术与传统经济领域融合,增强产品和服务创新能力,解决内需不足和消费升级困境,成为经济持续增长的关键。中国政府在2013年发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,明确提出要推动信息消费,有效拉动需求,催生新的经济增长点。随后,工信部于2013年、2015年分两批次遴选出104个信息消费试点城市,并于2016年印发了《2016年国家信息消费示范城市建设指南》,将北京、上海、大连等25个城市作为信息消费示范城市。

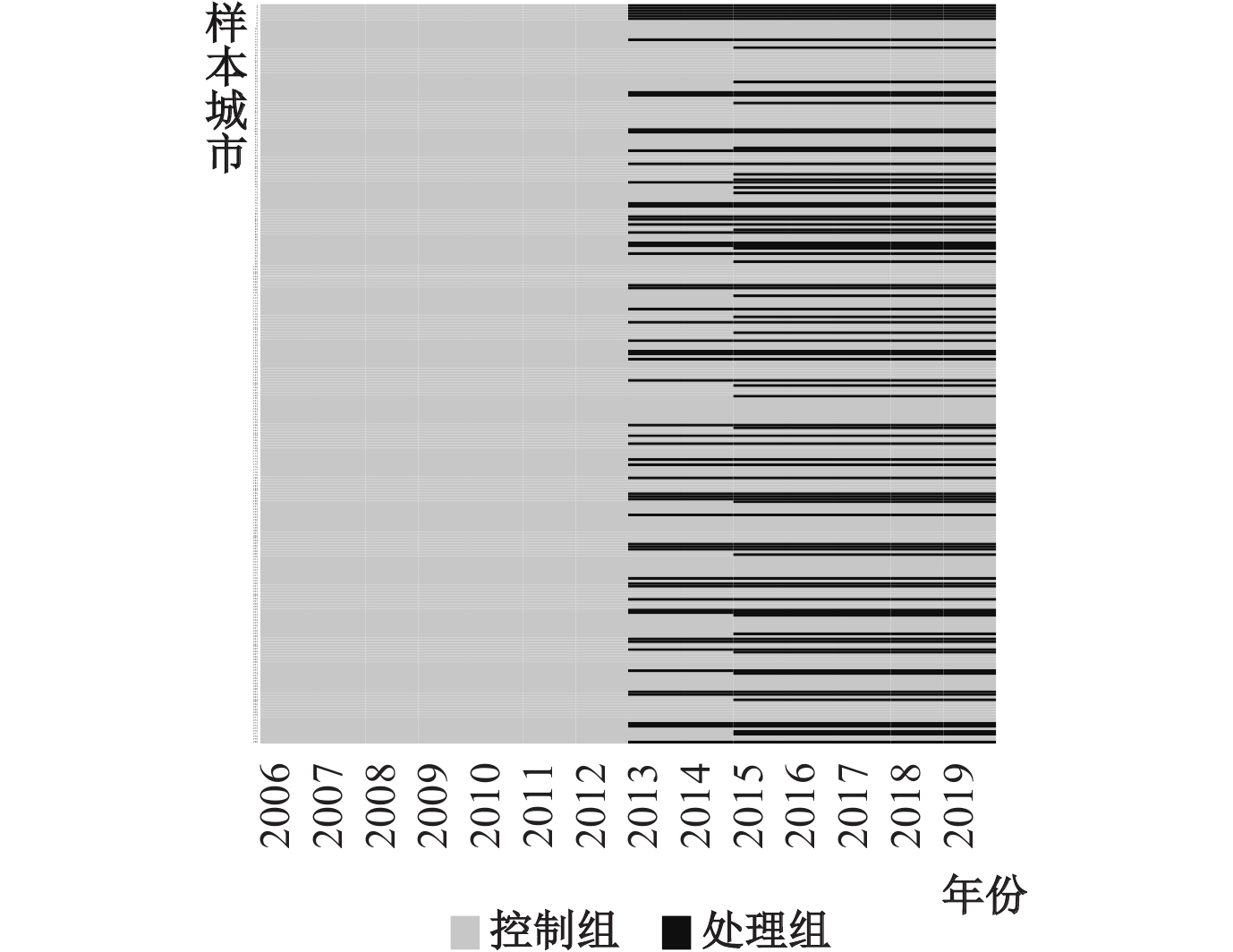

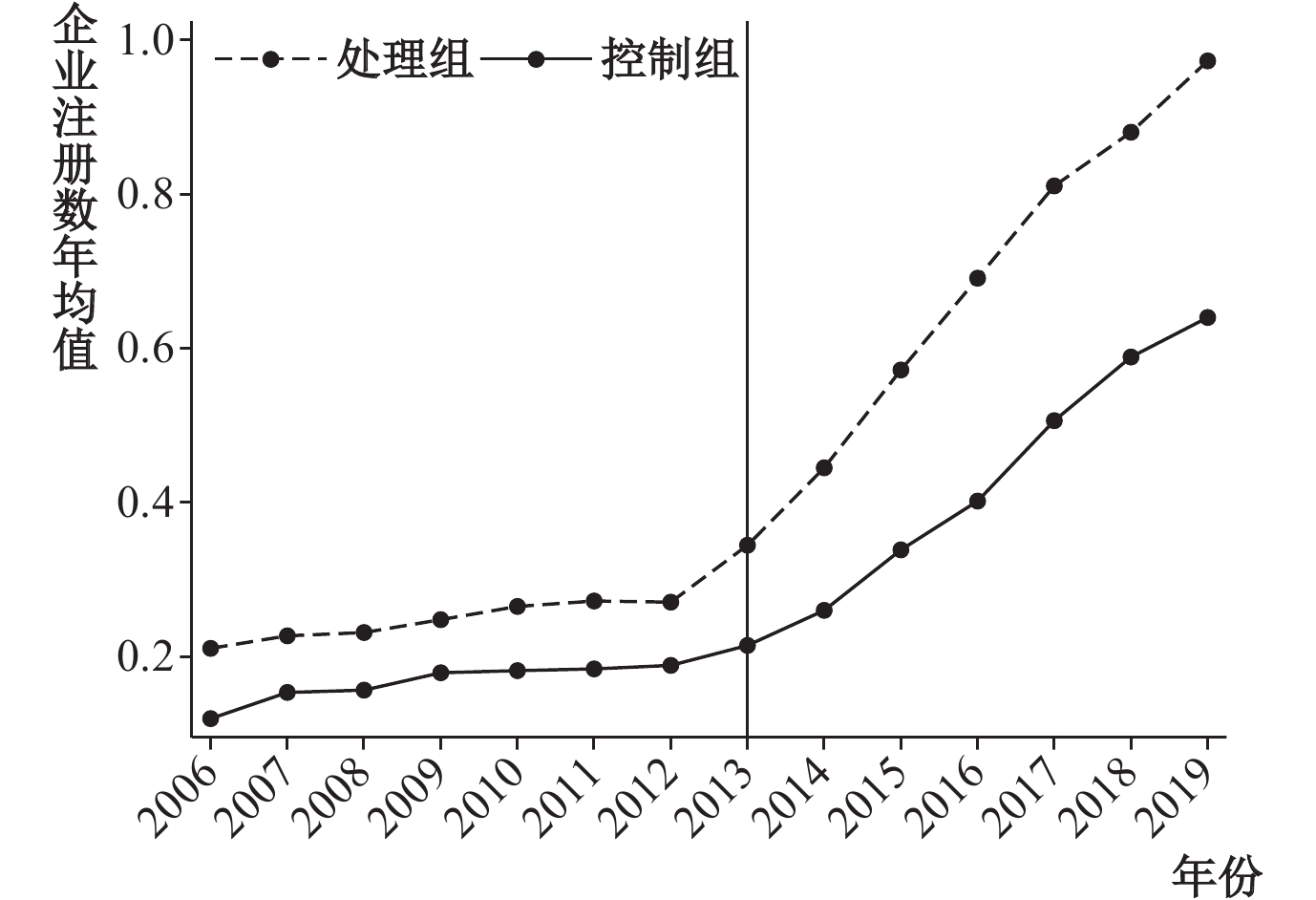

图1报告了信息消费试点政策各批次政策冲击时点以及对应城市的相关信息,由图可知:信息消费试点政策冲击主要发生在2013年和2015年,且两批次设立的信息消费示范城市的数量大致相当,这与工信部遴选信息消费试点城市的政策时点及规模保持一致。从对照组样本来看,对照组包括政策发生前和从始至终没有被纳入示范城市的地区,且较多对照组是从未受政策干扰的对照组,这将有效提升本文因果识别的准确性。图2展示了第一批信息消费示范城市与非示范城市企业注册数据的年平均值变化情况,由图可知:在2013年信息消费试点政策实施前,信息消费示范城市与非示范城市企业注册数基本上保持相同的发展趋势,而在2013年后,信息消费示范城市企业注册数相对于非示范城市增长速度明显加快,这初步说明了信息消费试点政策能够有效提升地区创业水平。

|

| 图 1 政策实施时点图 |

|

| 图 2 2013年批实验组与对照组企业注册数变动趋势 |

(二)模型构建与变量测度。为检验数字化消费对城市创业的影响效应,本文将信息消费试点政策作为一项准自然实验,构建双重差分模型进行回归分析,具体模型构建如下:

| $ {penter}_{it}=\alpha +{\theta }_{1}{didsx}_{it}+{\theta }_{x}{X}_{it}+{\eta }_{i}+{\nu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

其中,

1. 被解释变量:城市创业水平(penter)。参考白俊红等(2022)的做法,以城市每百人企业新注册数作为创业的测度指标。企业注册数据来自天眼查工商注册数据检索平台,该平台统计公布中国工商注册企业登记的相关信息(包括企业详细的地址信息、企业注册成立年份和行业分类等)。通过选定行业属性和地区属性,分批手工下载企业数据,将企业注册年份作为企业进入年份,并根据公布的企业详细地址信息对企业注册数据在城市—年份层面进行加总。

2. 核心解释变量:信息消费试点政策(didsx)。该变量为虚拟变量,若某城市在某年被列入试点城市,那么该城市在当年及之后均赋值为1,反之则为0。

3.控制变量:地区经济增长水平(gdp),以人均国内生产总值表征;工业发展水平(ind),以第二产业增加值占GDP的比重表征;外资引入情况(lnfdi),以地区实际使用外商投资额表征;教育水平(edu),以地区教育支出额表征;贸易发展水平(trade),用地区进出口总额表征;政府干预(govgdp),以地区财政支出占GDP比重表征。

四、实证结果分析

(一)基准回归分析。基于前述理论分析,本节采用双重差分法考察数字化消费驱动政策对城市创业水平的影响效应,表1列示了基准回归结果。其中,列(1)为没有引入任何控制变量的回归结果,列(2)在列(1)的基础上控制时间和个体固定效应,列(3)是加入控制变量后未考虑固定效应的结果,列(4)在列(3)的基础上控制时间和个体固定效应。结果显示:数字化消费驱动政策对新注册企业进入影响的回归系数均在1%的水平上显著为正,表明数字化消费驱动政策显著提升了城市创业水平。假说1得证。

| (1)penter | (2)penter | (3)penter | (4)penter | |

| didsx | 0.424***(0.032) | 0.171***(0.015) | 0.098***(0.018) | 0.124***(0.017) |

| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 不控制 | 控制 | 不控制 | 控制 |

| 时间固定 | 不控制 | 控制 | 不控制 | 控制 |

| Observations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 |

| R-squared | 0.133 | 0.797 | 0.519 | 0.816 |

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号中的数值为在省份—年份维度聚类稳健调整后的标准误。限于篇幅,控制变量和常数项的估计结果未予列出,留存备索,下表同。 | ||||

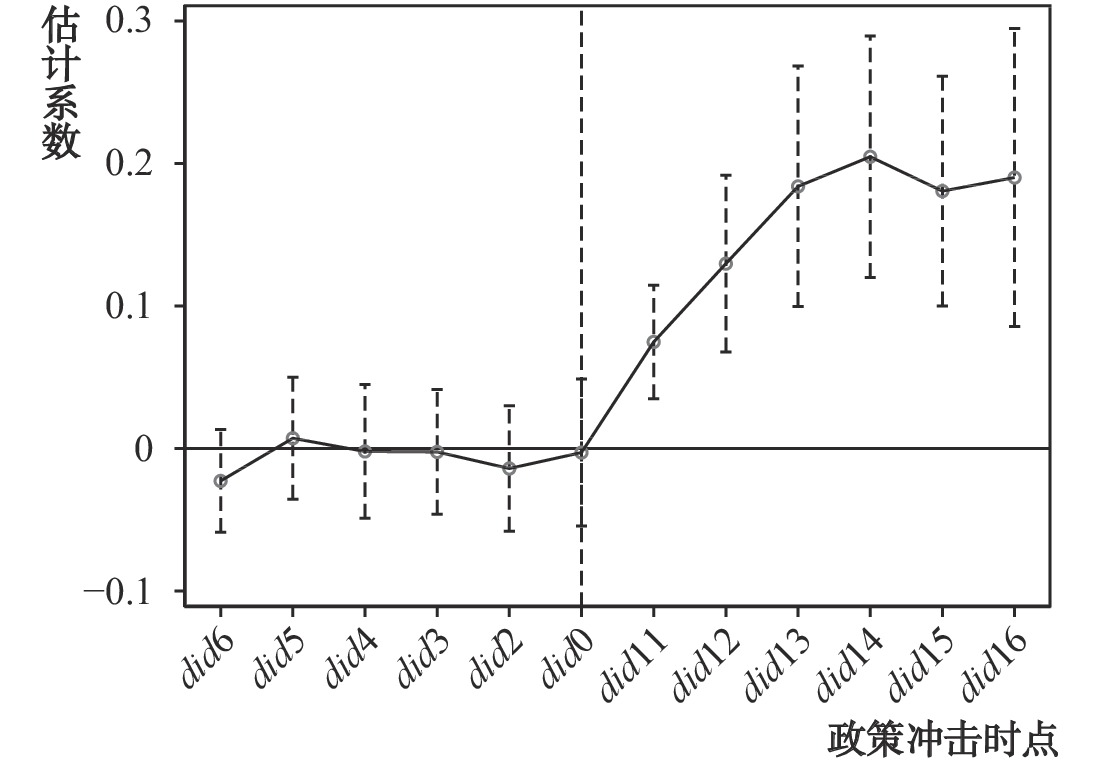

(二)识别条件检验。运用双重差分法(DID)进行分析的前提是保证实验组城市和对照组城市在数字化消费政策实施前不存在系统性差异,即满足平行趋势检验。为得到稳健的估计结果,本节参考Cengiz等(2019)的做法,采用事件分析法对数字化消费驱动政策引致的城市创业水平提升效应进行事前平行趋势检验,具体模型构建如下:

| $ {penter}_{it}={\alpha }_{0}+{\sum }_{n\le -6}^{n=6}{\theta }_{n}{didsx}_{it}^{n}+{\theta }_{x}{X}_{it}+{\eta }_{i}+{\nu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (2) |

其中,

图3绘制了参数

|

| 图 3 平行趋势检验 |

(三)稳健性检验。

1. 培根分解。传统的TWFE统计量对交互DID估计的准确性受到质疑(Callaway和Sant’Anna,2021),原因有两方面:一是TWFE统计量对交互DID的平均处理效应由新处理个体分别对从未处理个体、尚未处理的将处理个体、已处理个体的三类DID处理效应加权平均得到,且部分权重的赋值可能小于零,但有可能即便每一时点的政策冲击效应均为正,而加权平均后的处理效应却为负(de Chaisemartin和d’Haultfœuille,2020)。因此,运用TWFE统计量对交互DID进行估计的结果可能存在偏误。二是上述三类DID处理效应中,“新处理个体对已处理个体的处理效应”是一种“不良”的处理效应,当政策处理效应存在个体差异时,TWFE统计量估计所得的平均处理效应无法排除动态处理效应的干扰,导致结果存在偏误(Goodman-Bacon,2021)。因此,本文用Goodman-Bacon(2021)提出的培根分解法将上述三种处理效应进行单独分解,计算出每种处理效应赋予权重的大小以及正负,进而得到“新处理个体对已处理个体的处理效应”(“不良”处理效应)在三种处理效应中的占比,检验处理效应的异质性是否导致估计结果偏误。

表2列示了三种DID处理效应的权重以及平均估计值,其中,“新处理个体对已处理个体的处理效应”(“不良”处理效应)赋予的权重为1.9%,而另外两类“好”的处理效应赋予的权重总计为98.1%,这表明处理效应的异质性并未影响本文基准结果的稳健性。

| DDcomparison | Weight | Avg DD Est |

| Earlier T vs. Later C | 0.026 | 0.060 |

| Later T vs. Earlier C | 0.019 | −0.072 |

| T vs. Never Treated | 0.955 | 0.179 |

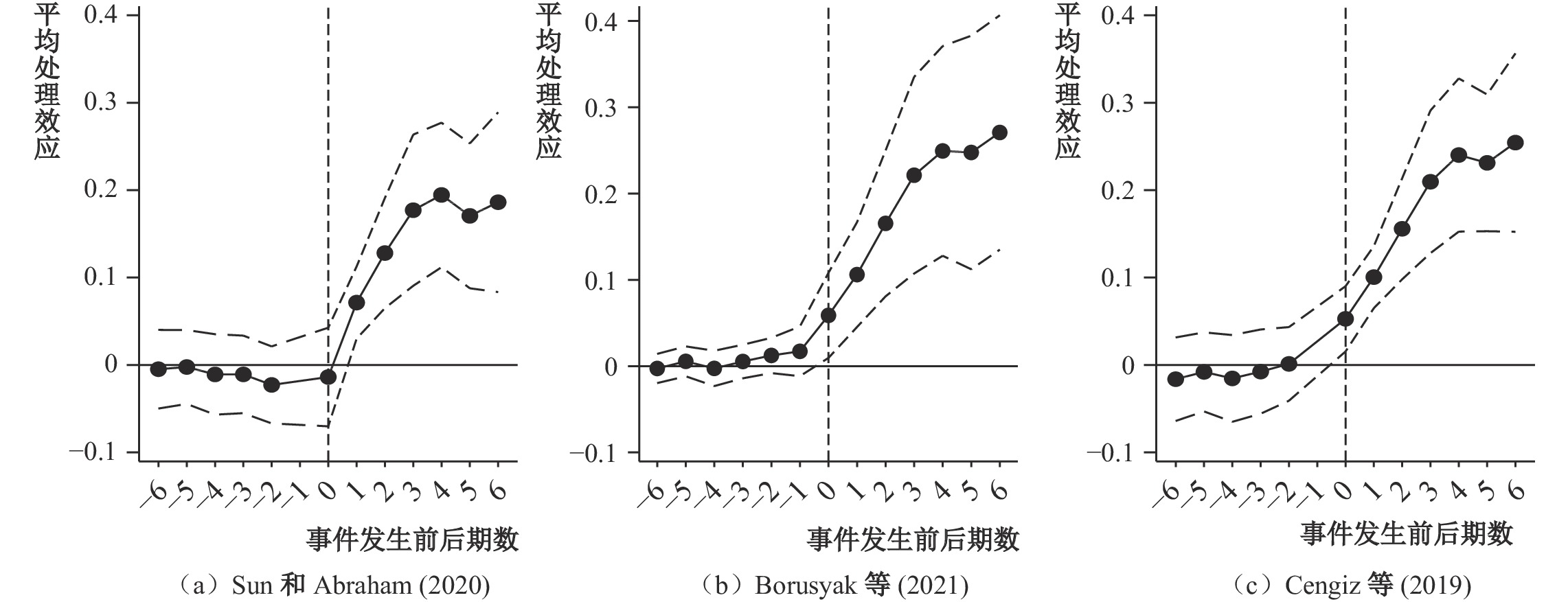

此外,本文进一步分别运用Sun和Abraham(2020)、Borusyak等(2021)以及Cengiz等(2019)提出的三种异质性稳健估计量进行动态效应检验。结果如图4所示,将这三种效应检验与事件研究法的动态效应对比可知,几种检验方法间不存在显著差异,进一步验证了处理效应的异质性问题最终并未对实证结论造成影响,基准回归结果是稳健的。

|

| 图 4 其他稳健估计量动态效应图 |

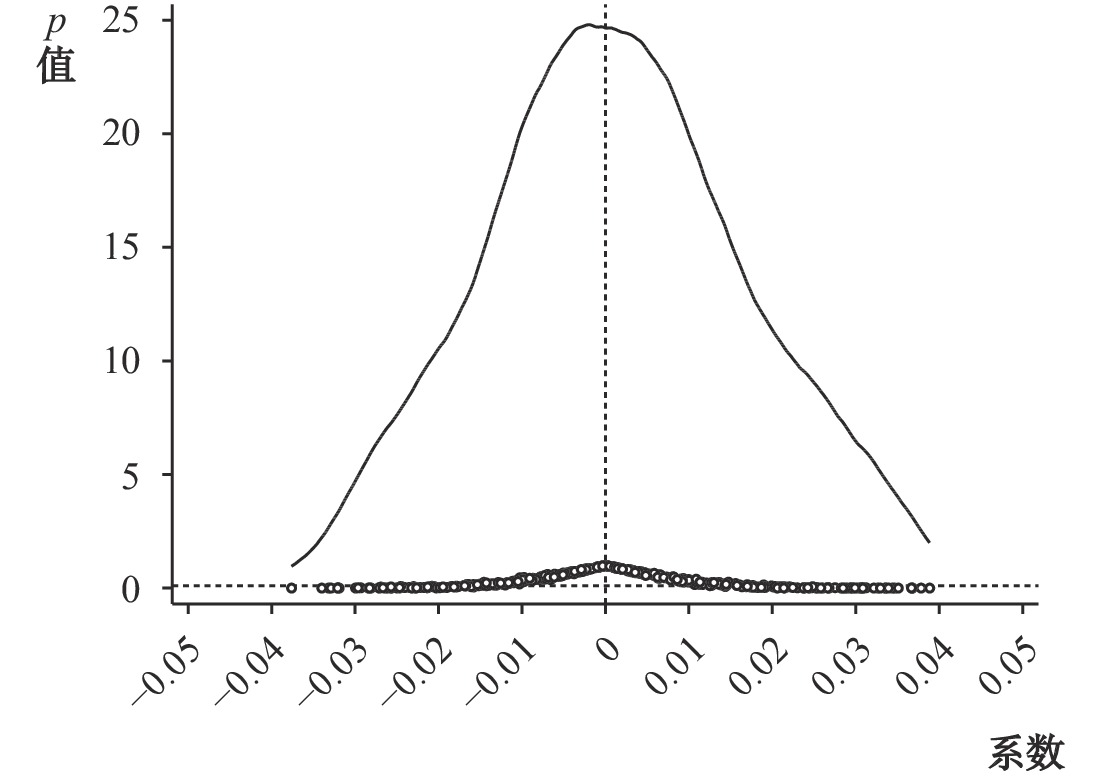

2. 安慰剂检验。本节借鉴Topalova(2010)的思路,运用变换政策实施时点的方法进行安慰剂检验,结果如图5所示。其中实线为1000次伪回归核心解释变量估计系数的核密度曲线,空心圆圈为1000次伪回归核心解释变量估计系数的p值,平行于横轴的虚线为固定值p=0.1。结果显示:1000次伪回归的核心解释变量估计值均在0值附近,且估计系数的p值大部分都在虚线p=0.1之上,表明数字化消费驱动政策对城市创业水平的促进作用确实是由政策本身带来的,而不是由其他因素引发的。

|

| 图 5 安慰剂检验 |

3. 其他稳健性检验。(1)样本选择偏误处理:政府政策制定部门在考虑选取数字化消费试点区域时,可能会优先考虑数字化基础设施发展较完善的地区,这使得数字化消费试点城市和非试点城市存在天然的差异。因此,本文采用倾向得分匹配双重差分法避免因样本选择偏误导致的估计结果误差。(2)排除相关政策干扰:除数字化信息消费驱动政策以外,其他促进数字经济发展的政策也可能对城市创业水平造成影响,如智慧城市建设、宽带中国战略和大数据综合试验区等。本文依次剔除样本中涉及上述数字经济发展政策的地区重新进行回归。(3)改变聚类方式:将聚类方式改为城市—年份层面后重新进行回归,进一步排除城市—年份层面差异对实证结果的干扰。(4)排除直辖市干扰:删除了四个直辖市样本重新进行回归。(5)数据缩尾:考虑极端值的影响,我们对主要变量进行上下1%缩尾处理,并对缩尾后的样本重新进行回归。(6)缩短样本区间:考虑到2011年前诸如国际金融危机等不可观察因素可能对结果产生干扰,本文将样本区间由2006—2019年缩短至2011—2019年进行回归。以上回归结果均保持稳健。

(四)内生性处理。工具变量法是解决内生性问题最为有效的方法。本文参照赵涛等(2020)的思路,选取1984年百人邮局数与时间虚拟变量的交互项作为数字化消费驱动政策的工具变量。一方面,数字化消费可以看作是传统通信技术的接续发展,历史邮局数在一定程度上为数字化发展或者说信息化发展奠定了通信基础,满足工具变量相关性的条件;另一方面,通信技术发展至今,邮政业务已逐渐被取代,几乎无法对企业创业行为产生直接影响,满足工具变量排他性条件。由于完全外生且与内生变量强相关的完美工具变量难以寻求,仅使用一种工具变量的结果可能不具有可信度,本文将1984年百人固定电话数与时间虚拟变量的交互项作为数字化消费的补充工具变量。

表3列示了工具变量两阶段最小二乘法的回归结果,其中列(1)和列(2)分别是以1984年百人邮局数为工具变量的第一阶段和第二阶段的回归结果,列(3)和列(4)分别是以1984年百人固定电话数为工具变量的第一阶段和第二阶段的回归结果。由列(1)和列(3)可知:不论以1984年百人邮局数还是以固定电话数作为工具变量,第一阶段的F值分别为680.089和1368.690,远大于10的临界值,且Cragg-Donald Wald F统计量的值分别为4164.027和7753.760,远大于Stock和Yogo(2005)得出的10%偏误水平下的临界值(16.38),即工具变量与内生变量呈现强相关性且不存在“弱工具变量”问题。同时,数字化消费驱动政策实施与工具变量的回归系数在1%的水平上显著为正。由列(2)和列(4)结果可知:在尽可能解决内生性问题的情况下,数字化消费驱动政策对城市创业水平的回归系数仍显著为正,本文核心结论仍然成立。

| 以1984年邮局数为工具变量 | 以1984年固定电话数为工具变量 | |||

| (1)第一阶段 | (2)第二阶段 | (3)第一阶段 | (4)第二阶段 | |

| didsx | penter | didsx | penter | |

| IV | 0.602***(0.023) | 0.014***(0.000) | ||

| didsx | 0.245***(0.036) | 0.230***(0.034) | ||

| 第一阶段F值 | 680.089 | 1368.690 | ||

| Cragg-Donald Wald F statistic | 4164.027 | 7753.760 | ||

| Observations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 |

| R-squared | 0.112 | 0.117 | ||

| 注:本表控制了其他控制变量以及个体和时间固定效应。表4、表5和表6统同。 | ||||

(五)作用机制检验。前文从理论层面阐述了数字化消费驱动政策如何通过吸引各类要素集聚以及提升地区数字化应用程度来提高城市创业水平,本节进一步构建中介效应模型实证探讨数字化消费驱动政策影响城市创业水平的作用机制。具体模型构建如下:

| $ {I}_{it}=\alpha +\gamma {didsx}_{it}+{\theta }_{x}{X}_{it}+{\eta }_{i}+{\nu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (3) |

| $ {penter}_{it}=\mathrm{\alpha }+\mathrm{\rho }{I}_{it}+{\theta }_{1}{didsx}_{it}+{\theta }_{x}{X}_{it}+{\eta }_{i}+{\nu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (4) |

其中,式(3)中

1. 要素集聚效应。本文参考汪冲(2012)以及白俊红等(2022)的相关研究分别构建劳动力集聚、资本集聚以及技术集聚指标,实证检验要素集聚作为数字化消费提升地区创业水平的中介效应。其中,劳动力集聚由地区总就业人数除以地区年末总人口数来表征;资本集聚用固定资产总投资除以城市建成区面积来表征;技术集聚测度方法如下:(政府科技投入/政府预算总支出)×0.5 +人均专利申请量标准化值×0.5。

实证结果如表4所示。由列(1)、列(4)、列(7)可知,当劳动力集聚、资本集聚以及技术集聚作为被解释变量时,核心解释变量的估计系数均在1%的水平上显著为正,这说明信息消费试点政策确实能吸引劳动力、资本、技术等生产要素在试点区域内集聚。列(2)、列(5)、列(8)报告了以1984年百人邮局数与时间虚拟变量的交互项作为工具变量回归的结果。

| 劳动力集聚 | 资本集聚 | 技术集聚 | |||||||

| (1)labasse | (2)labasse | (3)popenter | (4)lncappop | (5)lncappop | (6)popenter | (7)techasse | (8)techasse | (9)popenter | |

| didsx | 0.025*** | 0.054*** | 0.106*** | 0.667*** | 0.779*** | 0.077*** | 0.197*** | 0.509*** | 0.070*** |

| (0.009) | (0.014) | (0.014) | (0.121) | (0.204) | (0.014) | (0.027) | (0.078) | (0.013) | |

| labasse | 0.730*** | ||||||||

| (0.076) | |||||||||

| lncappop | 0.070*** | ||||||||

| (0.008) | |||||||||

| techasse | 0.273*** | ||||||||

| (0.040) | |||||||||

| 第一阶段F值 | 680.089 | 680.089 | 680.089 | ||||||

| Cragg-Donald Wald F statistic | 4164.027 | 4164.027 | 4164.027 | ||||||

| Observations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 |

| R-squared | 0.866 | 0.065 | 0.838 | 0.838 | 0.217 | 0.842 | 0.766 | 0.095 | 0.843 |

2. 数字化应用驱动效应。参考王林辉等(2022)的设计,采用熵值法构建地区数字化应用程度综合指标。

| (1) | (2) | (3) | |

| aitech | aitech | popenter | |

| didsx | 0.005*** | 0.005** | 0.114*** |

| (0.001) | (0.002) | (0.017) | |

| aitech | 1.854*** | ||

| (0.367) | |||

| 第一阶段F值 | 680.089 | ||

| Cragg-Donald Wald F statistic | 4164.027 | ||

| Observations | 3 920 | 3 920 | 3 920 |

| R-squared | 0.806 | 0.022 | 0.821 |

五、进一步分析

(一)异质性分析。

1. 基于行业偏向性创业水平的异质性分析。为实证检验信息消费试点政策实施对城市不同行业创业水平是否具有偏向性影响,本文首先根据行业特征对城市制造业和城市服务业进行区分,其中城市制造业创业水平(penterz)用每百人制造业企业新注册数衡量,城市服务业创业水平(penterf)用每百人服务业企业新注册数衡量,并参照王林辉等(2022)的划分方法,将制造业细分为智能制造业(num)和非智能化制造业(nonum),将服务业细分为新兴服务业(emeserv)、传统服务业(tradserv)和公共服务业(pubserv),进而分析数字化信息消费试点政策对城市创业水平提升效应的行业偏向性,具体回归结果见表6。列(1)至列(3)分别展示了数字化消费驱动政策对城市总体制造业、智能制造业和非智能制造业创业水平的回归结果,结果显示,数字化消费驱动政策对城市总体制造业和非智能制造业创业水平不存在显著影响,但数字化消费驱动政策显著提升了城市智能制造业创业水平。列(4)至列(7)分别展示了数字化消费驱动政策对城市总体服务业以及三类细分服务业的回归结果,实证结果显示:数字化消费驱动政策对总体服务业、新兴服务业、传统服务业和公共服务业创业水平的影响均在1%的水平上显著为正,这表明数字化消费驱动政策的实施有助于提升城市总体服务业和三类细分服务业的创业水平。且三类服务业细分行业中,数字化消费驱动政策对新兴服务业的回归系数绝对值最大,而新兴服务业规模扩张是我国服务业向高质量服务业转型的典型表现,这表明数字化消费驱动政策有助于推动我国服务业高质量发展。

| (1)总体制造业 | (2)智能制造业 | (3)非智能制造业 | (4)总体服务业 | (5)新兴服务业 | (6)传统服务业 | (7)公共服务业 | |

| penterz | num | nonum | penterf | emeserv | tradserv | pubserv | |

| didsx | 0.001 | 0.000* | 0.001 | 0.123*** | 0.067*** | 0.044*** | 0.001*** |

| (0.002) | (0.000) | (0.002) | (0.017) | (0.010) | (0.007) | (0.000) | |

| Observations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 |

| R-squared | 0.911 | 0.711 | 0.911 | 0.776 | 0.689 | 0.797 | 0.738 |

2. 基于不同市场化水平的异质性分析。考虑到数字化消费驱动政策的创业效应在不同市场化水平发展区域可能具有差异性影响,本节采用构建交互项模型的方式进行异质性分析。首先,根据樊纲(2011)构建的市场化指标体系,对政策发生前一年(2012年)的市场化水平进行分组,若该城市的市场化指数大于2012年所有城市市场化指数均值,则该城市为市场化水平高的城市,反之则为市场化水平低的城市。其次,分别构建数字化消费驱动政策与不同市场化水平的交互项(hmarket和lmarket),其对应的估计系数分别表示数字化消费驱动政策对高市场化城市和低市场化城市创业水平的提升效应,具体结果如表7列(1)和列(2)所示。由结果可知,数字化消费驱动政策的实施对高市场化水平城市和低市场化水平城市创业水平影响的估计系数均显著为正,但对高市场化城市影响的估计系数绝对值更大,表明消费试点政策的实施对高市场化城市创业水平的提升作用更强。

| 变量 | 市场化水平异质性 | 变量 | 网络基础设施建设异质性 | ||

| (1)penter | (2)penter | (3)penter | (4)penter | ||

| hmarket | 0.180***(0.025) | 0.141***(0.021) | hinter | 0.290***(0.022) | 0.219***(0.027) |

| lmarket | 0.161***(0.020) | 0.106***(0.025) | linter | 0.045***(0.012) | 0.029***(0.011) |

| 控制变量 | 不控制 | 控制 | 控制变量 | 不控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 个体固定 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 时间固定 | 控制 | 控制 |

| Observations | 3 920 | 3 920 | Observations | 3 920 | 3 920 |

| R-squared | 0.797 | 0.816 | R-squared | 0.804 | 0.820 |

3. 基于网络基础设施建设水平的异质性分析。区域网络基础设施建设水平较高意味着该区域具有更强的信息流动性以及更低的信息获取成本,这为数字化消费提供了基本保障。因此,本节对不同网络基础设施水平条件下数字化消费驱动政策产生的城市创业效应进行差异性分析。首先,将2012年互联网接口数的年均值作为地区网络基础设施建设水平的分组依据,若该地区互联网接口数高于所有地区均值,则认为该城市是网络基础设施建设水平高的城市,反之则认为是网络基础设施建设水平低的城市。其次,分别构建数字化消费驱动政策与网络基础设施建设水平的交互项(hinter和linter),其对应的估计系数分别表示数字化消费驱动政策对网络基础设施建设水平高的城市和网络基础设施建设水平低的城市的创业提升效应,具体回归结果如表7列(3)和列(4)所示。结果显示,无论是对网络基础设施建设水平高的城市还是对网络基础设施建设水平低的城市,数字化消费驱动政策对城市创业水平的估计系数均显著为正,但其对网络基础设施建设水平高的城市估计系数绝对值更大,表明消费试点政策的实施对网络基础设施建设水平高城市的创业提升效应更强。

(二)政策联动效应分析。数字化消费升级是促进数字经济高质量发展的重要途径,而与数字经济发展相关的推动政策,诸如智慧城市建设、宽带中国战略和大数据综合试验区建设,同样也为数字化消费规模扩张营造了适宜的市场环境。因此,发挥数字化消费驱动政策与智慧城市建设、宽带中国战略和大数据综合试验区建设的联动作用,有助于打破数据资源壁垒,对加快数字化消费转型、推动数字经济发展具有重要意义。为此,本节参考蒋灵多等(2021)的设计思路,构建三重差分模型探究数字化消费驱动政策实施是否与智慧城市建设、宽带中国战略和大数据综合试验区建设在提升城市创业水平上存在政策联动效应。具体模型构建如下:

| $ {penter}_{it}=\alpha +{\theta }_{1}{didsx}_{it}\times {DV}_{it}+{\theta }_{x}{X}_{it}+{\eta }_{i}+{\nu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (5) |

其中,

表8报告了数字化信息消费试点政策分别与三种政策联动效应的回归结果,其中列(1)至列(2)为数字化信息消费试点建设与智慧城市建设政策联动效应的回归结果,结果显示:三重交互项

| 智慧城市 | 宽带中国战略 | 大数据综合试验区 | ||||

| (1)penter | (2)penter | (3)penter | (4)penter | (5)penter | (6)penter | |

| 0.195*** | 0.138*** | 0.204*** | 0.151*** | 0.290*** | 0.226*** | |

| (0.020) | (0.023) | (0.020) | (0.022) | (0.047) | (0.040) | |

| 控制变量 | 不控制 | 控制 | 不控制 | 控制 | 不控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 |

| R-squared | 0.797 | 0.815 | 0.797 | 0.816 | 0.796 | 0.816 |

六、结论与建议

当前,数字化消费成为引领中国数字经济发展的新型消费模式,其对于驱动供给侧结构性改革具有重要意义。本文将信息消费政策作为数字化消费转型的准自然实验,运用双重差分法探讨数字化消费驱动政策的城市创业效应、作用机制与政策偏向性,并剖析了其与其他数字经济发展战略的政策联动效应。结果发现:(1)数字化消费驱动政策的实施能显著提升地区城市创业水平,该结论在考虑内生性问题以及采取培根分解、安慰剂检验、解决样本选择偏误和其他政策干扰等一系列稳健性检验后依然成立。(2)数字化消费政策主要通过要素集聚效应(驱动劳动力、资本、技术集聚)和数字化应用驱动效应来提升城市创业水平。(3)政策效果存在行业选择偏向性。在制造业方面,其主要提高了智能制造业创业水平;在服务业上,其对新兴服务业创业水平的影响更大。此外,数字化消费驱动政策的创业提升效应在市场化水平更高、网络基础设施建设更具优势的地区更为明显。数字化消费驱动政策与智慧城市建设、宽带中国战略和大数据综合试验区建设存在政策联动作用,共同驱动了城市创业水平的提升。

为进一步增强数化消费政策提振经济活力的内在动力,本文提出如下政策建议:第一,进一步扩大和深化信息消费试点政策,推动消费向数字化方向转型升级。尽管我国已于2013年开展信息消费试点工作,然而仍面临内需不足和消费升级缓慢的困境。要切实发挥信息消费试点对扩大内需和消费升级的促进作用,需要进一步扩大消费试点城市范围,推动更多城市消费向数字化方向转型升级,同时促进已开展消费试点城市的数字信息消费向纵深推进,加快数字化技术与传统消费领域的融合,积极培育新兴行业和业态。第二,政府和企业需更重视人才和技术创新,遵循数字经济发展规律,优化提升劳动配置结构。数字经济是新一轮经济增长的机遇,也是带动经济活力的有力推手,而作为影响我国经济结构优化的关键条件之一的劳动要素错配会制约数字信息消费的规模扩张。因此,地方政府应制定和完善相关人才吸引和创新驱动政策,加强人才与技术的资源集聚,优化劳动配置结构,实现数字消费高质量发展。第三,中央和地方政府应根据行业和区域特征因地制宜完善数字信息消费的支撑条件。当前,我国统一大市场建设尚未完成,各区域市场化水平参差不一,各类生产要素难以充分流动,信息不对称和进入壁垒阻碍数字化消费的有效供给,且不同区域信息网络通信基础设施建设水平存在较大差异。因此,要充分发挥数字信息消费政策的溢出带动作用,必须加快制造业数字化进程,提高区域市场化水平以及提升地区新型基础设施建设水平,为消费向数字化转型提供良好的外部环境条件。

| [1] | 白俊红, 张艺璇, 卞元超. 创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J]. 中国工业经济, 2022(6): 61–78. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2022.06.004 |

| [2] | 毕青苗, 陈希路, 徐现祥, 李书娟. 行政审批改革与企业进入[J]. 经济研究, 2018, 53(2): 140–155. |

| [3] | 陈昌盛, 许伟, 兰宗敏, 李承健. 我国消费倾向的基本特征、发展态势与提升策略[J]. 管理世界, 2021(8): 46–58. |

| [4] | 戴美虹, 刘帅, 沈昕祥. 金融空间结构与出口贸易: “量”还是“质”?[J]. 统计研究, 2022, 39(7): 73–86. |

| [5] | 樊纲, 王小鲁, 马光荣. 中国市场化进程对经济增长的贡献[J]. 经济研究, 2011(9): 4–16. |

| [6] | 何凌云, 张元梦. 新型消费如何促进产业结构升级——基于信息消费试点的准自然实验[J]. 广东财经大学学报, 2022, 37(5): 4–17. |

| [7] | 蒋灵多, 陆毅, 张国峰. 自由贸易试验区建设与中国出口行为[J]. 中国工业经济, 2021(8): 75–93. |

| [8] | 林晨, 陈小亮, 陈伟泽, 等. 人工智能、经济增长与居民消费改善: 资本结构优化的视角[J]. 中国工业经济, 2020(2): 61–83. |

| [9] | 刘诚, 夏杰长. 商事制度改革、人力资本与创业选择[J]. 财贸经济, 2021(8): 113–129. |

| [10] | 刘翠花. 数字经济对产业结构升级和创业增长的影响[J]. 中国人口科学, 2022(2): 112–125. |

| [11] | 刘洪波, 邸建亮, 王冉. 新冠肺炎疫情对居民消费的影响研究[J]. 统计研究, 2022(5): 38–48. |

| [12] | 林嵩, 姜彦福. 创业活动为何发生: 创业倾向迁移的视角[J]. 中国工业经济, 2012(6): 94–106. |

| [13] | 马述忠, 房超. 跨境电商与中国出口新增长——基于信息成本和规模经济的双重视角[J]. 经济研究, 2021, 56(6): 159–176. |

| [14] | 裴长洪, 倪江飞, 李越. 数字经济的政治经济学分析[J]. 财贸经济, 2018, 39(9): 5–22. |

| [15] | 阮荣平, 郑风田, 刘力. 信仰的力量: 宗教有利于创业吗?[J]. 经济研究, 2014, 49(3): 171–184. |

| [16] | 孙早, 许薛璐. 产业创新与消费升级: 基于供给侧结构性改革视角的经验研究[J]. 中国工业经济, 2018(7): 98–116. |

| [17] | 王林辉, 姜昊, 董直庆. 工业智能化会重塑企业地理格局吗[J]. 中国工业经济, 2022(2): 137–155. |

| [18] | 王戴黎. 外资企业工作经验与企业家创业活动: 中国家户调查证据[J]. 管理世界, 2014(10): 136–148. |

| [19] | 王春杨, 兰宗敏, 张超等. 高铁建设、人力资本迁移与区域创新[J]. 中国工业经济, 2020, 393(12): 102–120. |

| [20] | 汪冲. 资本集聚、税收互动与纵向税收竞争[J]. 经济学(季刊), 2012, 11(1): 19–38. |

| [21] | 万海远. 城市社区基础设施投资的创业带动作用[J]. 经济研究, 2021, 56(9): 39–55. |

| [22] | 徐梦周, 胡青, 吕铁. 信息消费能促进区域创新效率提升吗?——基于省域面板数据的实证研究[J]. 中国软科学, 2022, 380(8): 184–192. |

| [23] | 谢绚丽, 沈艳, 张皓星, 郭峰. 数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据[J]. 经济学(季刊), 2018, 17(4): 1557–1580. |

| [24] | 谢伏瞻. 论新工业革命加速拓展与全球治理变革方向[J]. 经济研究, 2019, 54(7): 4–13. |

| [25] | 叶文平, 李新春, 陈强远. 流动人口对城市创业活跃度的影响: 机制与证据[J]. 经济研究, 2018, 53(6): 157–170. |

| [26] | 张勋, 万广华, 张佳佳, 何宗樾. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019(8): 71–86. |

| [27] | 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020(10): 65–76. |

| [28] | Acemoglu D,Restrepo P. Artificial intelligence,automation and work[R]. NBER Working Paper,2018,No. 24196. |

| [29] | Acemoglu D, Restrepo P. Robots and jobs: Evidence from U. S. labor markets[J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6): 2188–2244. DOI:10.1086/705716 |

| [30] | Borusyak K,Jaravel X,Spiess J. Revisiting event study designs:robust and efficient estimation[J]. 2021,arXiv preprint arXiv:2108.12419. |

| [31] | Callaway B, Sant’Anna P H C. Difference-In-Differences with multiple time periods[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 200–230. DOI:10.1016/j.jeconom.2020.12.001 |

| [32] | Cengiz D, Dube A, Lindner A, et al. The effect of minimum wages on low-wage jobs[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2019, 134(3): 1405–1454. DOI:10.1093/qje/qjz014 |

| [33] | Fossen F M, Sorgner A. New digital technologies and heterogeneous wage and employment dynamics in the United States: Evidence from individual-level data[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 175: 121381. DOI:10.1016/j.techfore.2021.121381 |

| [34] | Goodman-Bacon A. Difference-In-Differences with variation in treatment timing[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 254–277. DOI:10.1016/j.jeconom.2021.03.014 |

| [35] | Lazear E P. Balanced skills and entrepreneurship[J]. American Economic Review, 2004, 94(2): 208–211. DOI:10.1257/0002828041301425 |

| [36] | Parker S C. A time series model of self-employment under uncertainty[J]. Economica,1996,459-475. |

| [37] | Rees H, Shah A. An empirical analysis of self‐employment in the UK[J]. Journal of Applied Econometrics, 1986, 1(1): 95–108. DOI:10.1002/jae.3950010107 |

| [38] | Rosenthal S S, Strange W C. Female entrepreneurship, agglomeration, and a new spatial mismatch[J]. Review of Economics and Statistics, 2012, 94(3): 764–788. DOI:10.1162/REST_a_00193 |

| [39] | Stock J H,Yogo M. Testing for weak instruments in linear iv regression[M]. Cambridge University Press,2005 :80-108. |

| [40] | Sun L, Abraham S. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects[J]. Journal of Econometrics, 2020, 225(2): 175–199. |

| [41] | Svahn F, Mathiassen L, Lindgren R. Embracing digital innovation in incumbent firms: how volvo cars managed competing concerns[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 239–253. DOI:10.25300/MISQ/2017/41.1.12 |

| [42] | Topalova P. Factor immobility and regional impacts of trade liberalization: Evidence on poverty from India[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2010, 2(4): 1–41. DOI:10.1257/app.2.4.1 |