2023第49卷第12期

2. 中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉 430073

2. School of Economics, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China

一、引 言

随着以数字技术、人工智能等为代表的新一轮科技革命不断推进,科技创新作为世界各国抢占国际竞争制高点和提升综合国力的关键因素,逐渐呈现出突破地理边界、网络化协作、多领域交叉融合等趋势。现阶段,中国企业的创新能力与国际先进国家仍存在差距,华为等公司受到美国封锁也暴露出中国企业在发展过程中存在技术短板,以及因依赖国外高端技术而被“卡脖子”(洪银兴和杨玉珍,2021)。企业仅依靠内部创新不仅较难适应当前复杂的创新环境和实现技术自给自足(高良谋和马文甲,2014),也容易面临关键技术突破难、资金供应不足、创新产品生命周期不确定性等风险,而以融合多研发主体创新优势为特征的协同创新则是推动中国实现高质量发展的重要途径之一。

双循环新发展格局为中国企业进行协同创新提供了契机。企业立足于国内大循环对创新的需求,在此基础上进一步嵌入全球市场,这不仅有利于寻求多样化创新合作对象,还有利于组合全球优势创新资源,促进国内技术发展。作为衔接国内循环和国际循环的重要方式之一(万筱雯和杨波,2022),跨国并购可以使企业快速实现优势整合(蒋冠宏和蒋殿春,2017),并嵌入全球创新网络。因此,本文将探究企业能否通过跨国并购衔接国内外创新资源并获得协同创新效应,以及跨国并购企业能否与外部其他创新主体形成分工协作的研发模式。

企业间协作促使创新活动突破自身边界(Lee等,2010),且具有相同研发目标的创新主体聚集为一个协同群体(刘丹和闫长乐,2013),在知识和技术转移的基础上实现创新资源的有效配置,从而降低企业的创新风险,弥补内部创新资源不足(Laursen和Salter,2006;Hung和Chou,2013;汪秀婷和程斌武,2014;白俊红和蒋伏心,2015)。关于跨国并购和协同创新的现有文献大多从跨国公司视角进行探究,本文主要从以下三个方面进行梳理:

第一,企业协同创新的相关研究。有学者认为,企业内部研发与外部知识获取存在一定的替代关系(Watkins和Paff,2009;Wang等,2020);也有学者认为,自主创新与协同创新具有互补关系,企业可以同时进行自主创新和协同创新(Goyal等,2008),且不会因外部知识的获取而减弱自主创新的动力(Cassiman和Veugelers,2006)。对于企业协同创新的影响因素,现有研究主要关注了社会资本(冉戎等,2020)、市场环境(俞立平和王冰,2022)、自贸区政策(王明益等,2023)等宏观因素,以及企业融资约束、创新能力(周开国等,2017)、技术吸收能力(叶伟巍等,2014)等微观因素。

第二,跨国并购的技术溢出效应研究。跨国并购能够提升企业的创新能力(张文菲和金祥义,2020),主要原因是跨国并购有利于企业靠近科技创新中心,学习东道国的先进技术,接触更多的市场信息(Hutzschenreuter和Harhoff,2020),并通过技术转移、研发投入和人力资本等途径得以实现(庞磊和朱彤,2019;张文菲等,2020),同时逆向技术溢出效应在一定程度上取决于跨国公司的学习能力和知识吸收能力(Buckley等,2002;徐慧琳等,2019)。少数研究认为跨国并购存在行业间溢出效应,即跨国并购企业的示范作用和同行业企业面临的竞争压力促使产业技术创新水平有所提升(吴先明和张雨,2019),但多数关注跨国并购的逆向技术溢出问题,主要侧重分析跨国并购对并购方自身创新产出和创新质量等方面的影响(Stiebale,2016;李飞等,2019;黄苹和蔡火娣,2020)。

第三,跨国公司创新合作的相关研究。少数研究从并购整合视角探究了资源相似性和互补性对跨国并购双方创新合作的影响(Chen等,2018;程聪,2020)。但由于目标企业在并购后成为跨国公司的海外子公司,这类文献实际上探讨的是企业内部技术合作问题。而企业嵌入全球创新网络的程度会影响其创新能力(杨震宁等,2021),为了寻求与海外高校和科研机构的合作,获取人才资源和研究基础,跨国公司在国际化过程中会考虑与技术创新上游研发主体的距离(Castellani和Lavoratori,2020)。此外,跨国公司会利用供应链上下游企业的优势形成创新合作关系(彭纪生等,2010),主要原因是上下游企业的合作创新活动不仅可以提升各自的利润,还能产生纵向技术溢出效应(陈宇科等,2010)。

国内外学者围绕跨国并购和协同创新问题开展了较为丰富的研究,但仍存在进一步拓展的空间。一方面,现有文献虽然探究了跨国并购对企业创新的影响,但是协同创新作为企业创新的重要形式之一没有受到足够关注,即未区分自主创新和外部协同创新。另一方面,现有文献大多从并购方企业与目标企业的协同来探究经营管理等方面的问题,而企业能否通过跨国并购实现与外部创新主体的协同效应,这一问题还有待检验。

本文的研究贡献主要体现在:第一,从企业创新活动边界出发,区分内部自主创新和外部协同创新,通过构建理论模型探究了跨国并购是否有助于企业将创新活动延伸至外部,从而实现协同创新水平的提升;第二,本文将跨国并购作为嵌入全球创新网络和衔接国内外循环的方式之一,探究了跨国并购通过何种途径影响企业协同创新,丰富了跨国并购协同创新效应的机制研究;第三,本文探讨了不同异质性因素下跨国并购对协同创新的差异化影响,为企业制定跨国并购策略和政府推动企业创新合作提供了经验依据。

二、理论分析与研究假说

(一)跨国并购影响协同创新的理论模型

1. 企业创新策略与协同创新水平。首先,假设企业m的创新活动包括内部自主创新和外部协同创新,其中自主创新活动为

2. 企业跨国并购利润函数。借鉴Yeaple(2009)对企业异质性模型的设定方式,本文将协同创新投资回报函数纳入跨国并购利润函数中。首先,假设东道国f中每个企业生产一种差异性产品i,消费者对每种产品具有不同偏好且满足如下CES效用函数:

| $ U = {\left[ {\int_0^n {q{{\left( i \right)}^\alpha }di} } \right]^{\tfrac{1}{\alpha }}} \;\; s.t. \int_0^n {p\left( i \right)q\left( i \right)di} = M, \;\; 0 \lt \alpha \lt 1 $ | (1) |

其中,

其次,假设企业m在东道国遵循边际成本加成定价的规则,在东道国面临的边际成本为

最后,根据需求函数、产品价格函数和企业边际成本函数,同时设定企业进行跨国并购的固定成本为

| $ {\pi _m} = \frac{M}{{{P_f}}}{\left( {\frac{\sigma }{{\sigma - 1}}} \right)^{1 - \sigma }}{\left[ {{W_f}{\gamma _f} + \frac{1}{{ma}} - \beta f\left( {{s_m}} \right) - \left( {1 - \beta } \right)h\left( {{l_m}} \right)} \right]^{1 - \sigma }} - {C_{M\& A}} $ | (2) |

3. 企业跨国并购与协同创新效应。企业进行合作研发的动机之一是实现利润提升,即边际利润

| $ \frac{\partial\pi_m}{\partial s_m}=\frac{\beta M}{P_f}\frac{\sigma^{^{1-\sigma}}}{\left(\sigma-1\right)^{-\sigma}}\frac{\partial f\left(s_m\right)}{\partial s_m}\left[W_f\gamma_f+\frac{1}{ma}-\beta f\left(s_m\right)-\left(1-\beta\right)h\left(l_m\right)\right]^{-\sigma} $ | (3) |

由式(3)可以得到ma对于边际研发利润的偏导数:

| $ \frac{\partial^2\pi_m}{\partial s_m\partial ma}=\frac{\beta M}{P_f}\frac{\sigma^{^{2-\sigma}}}{\left(\sigma-1\right)^{-\sigma}}\frac{\partial f\left(s_m\right)}{\partial s_m}\left[W_f\gamma_f+\frac{1}{ma}-\beta f\left(s_m\right)-\left(1-\beta\right)h\left(l_m\right)\right]^{-\sigma-1}\frac{1}{ma^2} $ | (4) |

结合各项假设条件以及

(二)跨国并购影响协同创新的机制分析

1. 企业研发投入机制。作为企业嵌入全球创新网络的途径之一,跨国并购能够使并购方企业在较短时间内获得目标企业的研发资源,接触到东道国的技术溢出(Hsu等,2021),学习和吸收外溢的知识技术,并进行资源整合、技术融合和技术更新,而这需要通过扩大研发团队和增加研发资金等方式得以实现,换言之跨国并购会影响企业的研发投入程度(蒋冠宏,2017;徐慧琳等,2019)。

作为企业保障创新顺利开展的前提之一,研发投入不仅会影响企业创新产出的数量和质量,还可能影响企业选择研发项目。一方面,研发投入的多少在一定程度上体现了企业对创新活动的重视程度;另一方面,研发投入也可作为判断企业未来创新竞争力的信号(程新生等,2022),从而吸引其他创新主体与其进行合作。因此,本文提出假说2:跨国并购通过增加企业研发投入来促进协同创新。

2. 海外市场规模机制。跨国并购具有扩大海外市场规模的作用,有利于实现海外营业收入的提升(刘霞等,2021)。并购方企业可以直接获得目标企业的品牌效应及其在东道国的市场份额和销售渠道,并通过整合目标企业的优势资源和市场关系,以目标企业为节点进一步拓展海外市场网络,从而扩大海外市场规模。

在拓展海外市场的过程中,跨国并购企业会与新的上下游企业存在业务往来和技术交流,有利于海外合作研发网络的形成(吴先明等,2018),为企业进行协同创新提供契机;同时,海外市场规模扩大能使企业获得海外消费者偏好信息,获取先进技术,并通过跨国公司转移至国内,从而带动跨国公司与国内企业和科研机构的协同创新活动。因此,本文提出假说3:跨国并购通过扩大海外市场规模来促进企业协同创新。

3. 战略共享机制。跨国并购使并购方企业通过整合目标企业的关系网络,进一步拓展或建立新的海外战略合作平台;同时,并购方企业通过跨国并购获得海外销售渠道和海外市场信息,这有利于提高其在国内市场中的影响力,从而可能吸引国内相关企业与其建立合作关系,或者企业出于技术升级、生产工序对接等生产经营需求而主动在国内建立合作平台。

此外,企业与外部合作伙伴签订战略合作协议或共享数据实验基地,不仅能够促进知识技术的学习吸收,提升企业创新绩效(黄送钦等,2023),还能通过制度性保障为企业提供稳定的技术合作伙伴,降低协同创新风险,从而提高企业选择协同创新的概率。因此,本文提出假说4:跨国并购通过建立战略共享平台来促进企业协同创新。

三、模型、变量与数据

(一)模型设定

本文借鉴Beck等(2010)的研究,以发生过跨国并购的企业作为处理组,未发生过跨国并购的企业作为控制组,基准回归模型设定如下:

| $ CInno{v_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}M{A_{it}} + \lambda X + \gamma + \phi + \varepsilon $ | (5) |

其中,CInnovit表示企业协同创新水平,MAit表示跨国并购虚拟变量;X表示控制变量,包括企业规模Scale、企业股权集中度HolderRate、市场集中度HHI、企业盈利结构Profit和企业杠杆率Lev。此外,跨国并购企业的数量相对较少,这可能会导致回归分析产生高维度匹配问题,同时为了缓解选择性偏差等内生性问题,本文借鉴冼国明和明秀南(2018)以及余静文等(2021)的研究,使用倾向得分匹配(PSM)方法,寻找与处理组企业在跨国并购前尽可能相似的非跨国并购企业作为控制组,然后使用双重差分模型进行回归分析。

(二)变量定义

1. 解释变量。本文的解释变量为企业跨国并购虚拟变量,若企业i为跨国并购企业且t年为并购当年及之后年份,则取值为1,否则取值为0,该变量相当于是否跨国并购企业与跨国并购发生前后的交互项。

2. 被解释变量。借鉴孙天阳和成丽红(2020)的研究,本文使用企业联合获得的专利数量来衡量协同创新水平。该指标能够反映企业与外部其他创新主体进行协同创新的程度,数值越大表示企业越偏好进行协同创新。考虑到数据的平滑性,本文对被解释变量做加1取对数处理。

3. 控制变量。第一,企业规模使用企业固定资产净额进行衡量(单位:百亿元),规模较大的企业在资源整合、合作声誉和抗风险能力等方面具有比较明显的优势(倪渊,2019),这有助于寻求匹配的合作伙伴。第二,企业股权集中度使用前十大股东持股份额进行衡量,较高的股权集中度会使企业决策容易受到绝对控股股东的影响(杨波和万筱雯,2021),协同创新具有风险共担和收益共享特征,可能会使大股东出于公司业绩等方面的考量而做出不利于协同创新的决策。第三,行业集中度使用赫芬达尔指数进行测算,较高的行业集中度往往意味着少数企业拥有大量资源且市场缺乏竞争,这可能削弱企业进行合作创新的动力。第四,借鉴黎文靖和郑曼妮(2016)、刘贯春(2017)以及陶长琪和丁煜(2022)的研究,本文还引入企业盈利结构(营业利润与利润总额的比值)和企业杠杆率(负债总额与资产总额的比值)这两个财务指标,较高的营业利润比重体现了企业生产经营的稳定性,一定的杠杆率也为企业创新活动提供了资金保障(王玉泽等,2019)。

(三)数据来源与描述性统计

本文以2007—2021年中国A股上市公司作为研究对象,与中国跨国并购数据进行匹配,数据主要来源于Thomson One数据库、中国研究数据服务平台(CNRDS)数据库和国泰安数据库。本文剔除了存在ST、*ST等异常上市状态、股权集中度等数据缺失以及连续观测值少于5年的样本,最终得到35957个观测值。

描述性统计结果显示,解释变量跨国并购MA的最大值为1,最小值为0,标准差为0.252;被解释变量企业协同创新水平CInnov的最大值为8.878,最小值为0,标准差为1.122,说明不同企业与外部创新主体进行创新合作的程度存在差异。相关性分析结果表明,核心解释变量、控制变量之间的相关性较弱。

四、实证结果分析

(一)倾向得分匹配方法

本文使用企业规模、企业股权集中度等变量作为协变量,运用Logit模型估计倾向得分,以1∶2的比例选取控制组企业。从平衡性检验结果(见表1)和变量标准化偏差图中可以看出,

| 变量 | 均值 | 偏差(%) | 偏差减小幅度(%) | t值 | |

| 处理组 | 控制组 | ||||

| Scale | 0.696 | 0.673 | 0.6 | 97.1 | 0.40 |

| HolderRate | 0.593 | 0.599 | −3.8 | 68.8 | −1.77 |

| HHI | 0.102 | 0.102 | −0.5 | 59.2 | −0.23 |

| Profit | 0.006 | 0.007 | −0.3 | 77.7 | −0.15 |

| Lev | 0.448 | 0.448 | 0.0 | 60.8 | 0.02 |

(二)基准回归分析

表2中列(1)至列(4)为倾向得分匹配后使用双重差分进行回归的结果,其中列(3)和列(4)加入了所有控制变量,列(2)和列(4)控制了个体和年份固定效应,结果显示解释变量跨国并购MA的系数在1%的水平上显著为正。列(5)和列(6)为全样本回归结果,MA的系数同样在1%的水平上显著为正。上述结果表明,跨国并购有利于促进企业与其他创新主体的合作,这与理论模型推导的结果一致。这一结论产生的原因可能在于:一方面,跨国并购企业自身可能具有较高的创新水平,容易激发东道国企业进行技术合作的意愿,同时跨国公司可以利用目标企业的关系网络来拓展与上下游企业的技术合作;另一方面,跨国并购企业学习的国际先进技术等可以通过其内部传递机制逆向转移至国内,促使其与关联企业建立创新合作关系,从而产生以跨国公司母公司为节点的知识技术二次溢出。可见,跨国并购促进了并购企业与创新群体之间的协作,即跨国并购产生了协同创新效应。

| PSM-DID | 全样本 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| MA | 0.652***(21.138) | 0.126***(3.790) | 0.472***(15.228) | 0.104***(3.151) | 0.225***(8.036) | 0.184***(6.605) |

| Scale | 0.219***(11.230) | 0.150***(8.788) | 0.144***(11.213) | |||

| HolderRate | −0.712***(−6.978) | −0.032(−0.324) | −0.114***(−2.620) | |||

| HHI | −0.619***(−4.305) | −0.199(−1.545) | −0.122***(−2.659) | |||

| Profit | 0.023(0.576) | 0.005(0.169) | −0.031(−0.871) | |||

| Lev | 0.262***(3.304) | 0.176**(2.362) | 0.008**(2.220) | |||

| 常数项 | 0.577***(57.616) | 0.694***(68.055) | 0.862***(10.824) | 0.575***(7.689) | 0.559***(138.322) | 0.585***(23.099) |

| 个体固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 未控制 | 控制 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 10 794 | 10 794 | 10 794 | 10 794 | 35 957 | 35 957 |

| R2 | 0.705 | 0.750 | 0.727 | 0.758 | 0.677 | 0.685 |

| 注:括号内为t值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | ||||||

(三)平行趋势检验

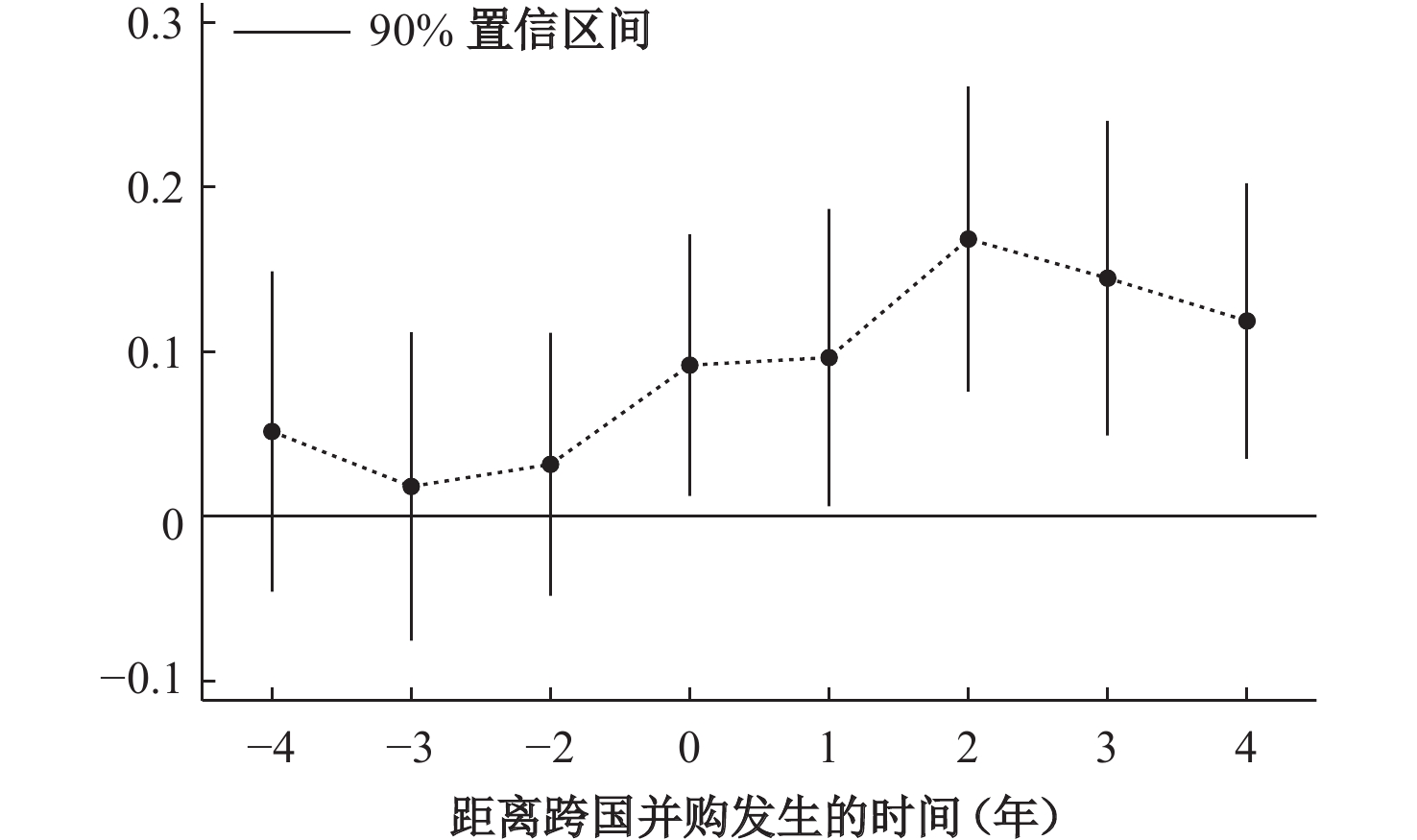

借鉴曹清峰(2020)以及陈爱贞和张鹏飞(2019)的研究,本文使用事件研究法来分析跨国并购前后企业协同创新的变化情况,平行趋势检验结果见图1。在跨国并购之前,跨国并购企业和非跨国并购企业的协同创新存在共同趋势;从跨国并购当年开始,企业与外部创新主体之间的创新合作大致呈现上升趋势;在跨国并购的第三年,企业的协同创新水平略有下降,但高于并购当年和第一年。

|

| 图 1 平行趋势图 |

冼国明和明秀南(2018)等学者研究发现,在跨国并购当期,企业就能实现专利数量的提升。本文在探究跨国并购协同创新效应的过程中也得出类似结论,即跨国并购发生当期就能促进联合获得专利数量的增加。这说明中国跨国并购企业具有较强的学习能力和吸收能力,有利于在并购达成后实现知识技术的快速转移(赵剑波和吕铁,2016)。同时,由于跨国并购谈判过程中涉及知识产权的转让问题,且部分企业跨国并购的动机侧重于购买目标企业的知识产权,如吉利收购沃尔沃(程聪等,2017),这也可能导致企业在跨国并购当年就产生了协同创新效应。但随着研发活动的不断升级,要实现深度创新合作,则需一定的时间和资金支撑。因此,出现了跨国并购协同创新效应先增后减的态势,但长期来看跨国并购对协同创新仍存在促进作用。

(四)安慰剂检验

本文借鉴马述忠等(2023)采用的安慰剂检验方法,将跨国并购发生时间随机分配给企业,同时随机设定处理组,随机产生的数据会对应一个估计值,将此过程重复1000次,得到估计系数分布图。

(五)内生性分析

虽然PSM-DID在一定程度上缓解了可能存在的内生性问题,但潜在的互为因果关系和自选择偏差会影响模型估计结果,因此本文使用工具变量法进行内生性分析。一方面,具有海外经历的高管更加熟悉海外的制度文化和企业管理模式,有利于推进跨国并购项目(张继德和张家轩,2022)。而高管特征较难直接作用于企业协同创新,往往需要借助一定媒介得以实现,如创新合作平台等。另一方面,国际航线情况反映了国际往来的便利程度和可覆盖的国际区域,有利于国际商务人员往来,为企业的跨国并购活动提供条件,而上一年的国际航线数量较难直接作用于企业当年的协同创新。因此,高管海外经历和国际航线数量满足工具变量的相关性和外生性条件。

高管海外经历使用当年具有海外经历的高管数量进行衡量,国际航线使用上一年民用航空国际航线数量进行衡量。第一阶段回归表明,这两个工具变量对跨国并购具有显著的促进作用,且通过了不可识别检验和弱工具变量检验,说明了工具变量的有效性。第二阶段回归显示,解释变量的系数显著为正,与基准回归结果基本一致。在进一步考虑内生性因素后,本文结论依然成立。

(六)稳健性检验

第一,更改被解释变量测算方式。专利获得和专利申请之间存在时间滞后性、申请驳回等因素,而且与发明专利和实用新型专利相比,外观设计专利体现的实质性创新较弱。因此,本文使用企业与其他创新主体联合申请专利数量之和以及剔除联合获得外观设计专利这两种方式来测算被解释变量。第二,考虑协同创新质量。企业联合获得专利总数较难充分说明企业协同创新的质量特征,本文使用剔除自引后的联合发明被引用数量来衡量企业协同创新质量,分析跨国并购对其影响。第三,更换匹配比例。本文进一步采用1∶1、1∶3和1∶5这三种匹配比例来选取控制组进行回归分析。结果显示,解释变量跨国并购MA的系数均显著为正,说明跨国并购能够促进企业协同创新,基准回归结果是稳健的。

(七)影响机制分析

借鉴江艇(2022)以及吕越等(2023)的方法,本文使用式(6)对企业研发投入机制、海外市场规模机制和战略共享机制进行分析,其中M表示本文提出的三个机制。

| $ {M_{it}} = {b_0} + {b_1}M{A_{it}} + \lambda X + \gamma + \phi + \varepsilon $ | (6) |

1. 企业研发投入机制。上文理论分析表明,企业在跨国并购过程中对技术资源的吸收整合需要投入研发资金,而研发投入可能会影响企业协同创新水平。本文的企业研发投入(RD)使用研发支出金额的自然对数值进行衡量,数据来源于国泰安数据库,回归结果如表3中列(1)所示。跨国并购MA的系数在5%的水平上显著为正,表明跨国并购有利于促进企业增加研发投入。此外,有研究发现,政府R&D资金补贴等直接和间接的研发投入有利于实现协同创新水平的提升(白俊红和卞元超,2015)。因此,跨国并购可以通过增加企业研发投入实现协同创新效应,假说2得到验证。

| (1) | (2) | (3) | |

| RD | Overseas | Strategic | |

| MA | 1.528**(2.519) | 0.002***(4.786) | 0.043***(3.410) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体与年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 10 794 | 10 794 | 10 794 |

| R2 | 0.555 | 0.547 | 0.573 |

| 注:括号内为t值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||

2. 海外市场规模机制。上文理论分析表明,企业通过跨国并购进入东道国,有利于扩大海外市场规模,在这一过程中会与新的国内外上下游企业存在业务往来和技术交流,从而促进企业协同创新。本文使用海外主营业务收入来衡量企业海外市场规模(Overseas),数据来源于国泰安数据库,回归结果如表3中列(2)所示。跨国并购MA的系数在1%的水平上显著为正,表明跨国并购企业能够实现海外市场扩张。此外,有研究发现,企业在海外市场扩张过程中需要建立良好的合作关系而将外部资源内部化(李德辉和范黎波,2022),同时可能面临东道国以本国非技术优势资源换取技术合作的要求,从而增强企业进行技术合作的倾向(徐康宁和冯伟,2010)。可见,拓展海外市场有利于促进协同创新。因此,跨国并购可以通过扩大企业海外市场规模实现协同创新效应,假说3得到验证。

3. 战略共享机制。一般而言,跨国并购企业的战略合作对象来自国内或国外,国内战略合作也会涉及拓展海外市场等动机。上文理论分析表明,企业通过跨国并购不仅能够以目标企业的关系网络为基础拓展建立新的海外合作平台,还能吸引国内相关企业与其建立战略合作机制,或者企业出于技术升级、生产工序对接等国内生产经营需求而主动在国内建立合作平台。

本文使用企业是否具有战略共享渠道来衡量战略共享机制(Strategic),如果企业具有长期的战略合作协议、共享实验基地、共享数据资源以及稳定的沟通交流平台等,则取值为1,否则为0,数据来源于CNRDS数据库,回归结果如表3中列(3)所示。MA的系数在1%的水平上显著为正,表明跨国并购有利于企业建立战略共享平台。此外,有研究发现,产学研等战略合作平台有利于将创新的各个环节紧密衔接,提升协同创新水平(洪银兴,2019)。因此,跨国并购可以通过促进企业建立战略共享平台实现协同创新效应,假说4得到验证。

五、异质性分析

(一)基于专利类型的异质性分析

不同类型的专利在创新难易、申请过程和获得时间等方面有所不同,这会影响企业进行协同创新的意愿。本文将企业联合获得专利划分为联合获得发明专利、联合获得实用新型专利和联合获得外观设计专利三类,回归结果如表4中列(1)至列(3)所示。解释变量MA的系数在1%或5%的水平上显著为正,即区分协同创新获得专利类型后,企业跨国并购仍可以促进协同创新。但MA的系数大小存在一定差异,跨国并购对联合获得发明专利的影响略大于对联合获得实用新型专利和联合获得外观设计专利的影响。这主要是因为与外观设计专利和实用新型专利相比,发明专利的申请难度更大,其对企业创新能力和创新资源多样性的要求也更高,使得企业倾向在外部寻求合作对象。

| 联合获得

发明专利 |

联合获得

实用新型专利 |

联合获得

外观设计专利 |

制造业 | 非制造业 | 行业内

跨国并购 |

行业间

跨国并购 |

|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| MA | 0.090***(3.572) | 0.063**(2.139) | 0.063***(2.739) | 0.139***(3.306) | −0.025(−0.458) | −0.040(−0.513) | 0.145***(4.053) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体与年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 10 794 | 10 794 | 10 794 | 6 896 | 3 740 | 7 318 | 10 054 |

| R2 | 0.722 | 0.733 | 0.589 | 0.757 | 0.787 | 0.755 | 0.755 |

| 注:括号内为t值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||||||

(二)基于并购交易行业特征的异质性分析

1. 制造业与非制造业企业跨国并购的差异影响。本文将样本划分为制造业企业与非制造业企业,

2. 行业内与行业间跨国并购的差异影响。本文根据跨国并购双方所属行业是否相同,探究行业内与行业间跨国并购对企业协同创新的差异影响,回归结果如表4中列(6)和列(7)所示。行业间跨国并购更能促进企业协同创新,而行业内跨国并购对企业协同创新的影响则不显著。这可能是因为行业间跨国并购有利于并购企业向产业链上下游延伸,同时跨国并购企业面临比较陌生的生产经营环境,存在信息不对称,从而需要在技术、生产等方面进行创新合作。

(三)基于企业外部环境的异质性分析

1. 企业所处区域的影响。企业所处区域在创新合作历史、技术研发水平和政策支持力度等方面有所不同,这会影响企业对外投资的意愿和技术合作的偏好。本文将企业所在省份划分为东部、中部和西部,分析企业所处区域对跨国并购协同创新效应的影响,回归结果如表5所示。当企业位于东部和中部省份时,MA的系数在5%的水平上显著为正,而西部省份企业的跨国并购没能显著增加联合获得专利数量。可见,东部和中部省份企业通过跨国并购更能实现与其他创新主体的合作,而西部省份企业虽然通过跨国并购进入了国际市场,但未能将其拥有的优势资源在与外部创新群体的合作中实现二次溢出。这可能是因为中东部产业发展水平总体上高于西部省份,创新主体之间的联系更加紧密,且中东部省份企业比较丰富的合作经验和较强的知识产权保护意识也有利于促进协同创新。

| 东部 | 中部 | 西部 | |

| (1) | (2) | (3) | |

| MA | 0.090**(2.428) | 0.239**(2.302) | 0.070(0.693) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体与年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 7 882 | 1 437 | 1 453 |

| R2 | 0.783 | 0.644 | 0.664 |

| 注:括号内为t值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||

2. 企业所在省份创新水平的影响。本文从企业所在省份的整体创新环境和高校创新水平两个方面,将企业所在省份获得专利数量Prvnall与跨国并购MA的交互项以及所在省份高校获得专利数量Prvnschool与跨国并购MA的交互项加入基准回归模型中,进一步探究跨国并购的协同创新效应是否会受到企业所在省份创新水平的影响。企业所在省份的整体创新环境使用省份获得专利数量进行衡量,所在省份高校创新水平使用高校获得专利数量进行衡量,相关数据来源于CNRDS数据库和教育部全国普通高等学校名单,回归结果如表6所示。Prvnall×MA和Prvnschool×MA的系数在1%的水平上显著为正,说明企业所在省份获得专利数量和所在省份高校获得专利数量越多,跨国并购对企业协同创新的影响越强。这可能是因为重视创新的省份能够为企业提供优质的创新合作伙伴和良好的合作环境,所在省份的高校和科研机构也能为企业提供创新人才和基础研究等要素支撑,从而有助于跨国并购企业构建产学研合作关系。

| 所在省份获得专利数量 | 所在省份高校获得专利数量 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Prvnall×MA | 0.092***(4.509) | 0.094***(4.639) | ||

| Prvnall | 0.088***(2.664) | 0.065**(2.033) | ||

| Prvnschool×MA | 0.086***(3.617) | 0.081***(3.498) | ||

| Prvnschool | −0.010(−0.408) | −0.016(−0.649) | ||

| MA | −0.931***(−3.956) | −0.972***(−4.169) | −0.620***(−2.973) | −0.602***(−2.944) |

| 控制变量 | 未控制 | 控制 | 未控制 | 控制 |

| 常数项 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体与年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 10 794 | 10 794 | 10 794 | 10 794 |

| R2 | 0.751 | 0.759 | 0.750 | 0.758 |

| 注:括号内为t值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | ||||

(四)基于企业内部特征的异质性分析

1. 企业所有制性质的影响。跨国并购容易受到东道国利益相关者的影响,与非国有企业相比,国有性质的并购企业更容易受到东道国监管机构的干预(Li等,2017),从而影响其获取技术溢出的程度。同时,所有制性质会使企业在创新模式、创新合作偏好等方面有所不同,从而影响企业在协同创新中的沟通成本、合作主导权等。区分并购企业所有制性质的回归结果如表7中列(1)和列(2)所示,非国有企业的跨国并购有利于促进协同创新,而国有企业跨国并购的协同创新效应则不显著。

| 企业所有制性质 | 企业融资约束 | |||

| 国有企业 | 非国有企业 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| WW×MA | −1.337***(−3.410) | −0.874***(−2.864) | ||

| WW | −0.001(−0.888) | −0.001(−0.979) | ||

| MA | −0.013(−0.127) | 0.189**(2.531) | −1.317***(−3.198) | −0.844***(−2.639) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 未控制 | 控制 |

| 常数项 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体与年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 4 160 | 6 460 | 9 783 | 9 783 |

| R2 | 0.791 | 0.726 | 0.754 | 0.762 |

| 注:括号内为t值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | ||||

上述差异产生的主要原因有:一方面,国有企业容易被视为母国政府的代理人,使其在跨国并购后受到东道国监管部门在技术上的限制,这会降低其外部合作创新的可能,也使知识技术不太能够通过跨国并购的方式实现逆向溢出;另一方面,非国有企业在跨国并购中可能更加关心技术溢出问题,注重通过市场来配置创新资源,同时其创新资源可能有限,从而更加注重与外部创新主体的协作。

2. 企业融资约束的影响。跨国并购和技术创新均会受到融资约束的影响(周开国等,2017;蒋冠宏和曾靓,2020),因而企业需要具备一定的融资能力。本文将融资约束WW与跨国并购MA的交互项引入基准回归模型中,探究跨国并购的协同创新效应是否会受到企业融资约束的影响,其中融资约束使用WW指数进行衡量,数据来源于国泰安数据库,回归结果如表7中列(3)和列(4)所示。WW×MA的系数在1%的水平上显著为负,说明融资约束弱化了跨国并购对联合获得专利的正向影响,即企业所面临的融资约束越强,越不利于企业通过跨国并购提升协同创新水平。这可能是因为较强的融资约束会降低企业技术研发的资金支持力度,从而抑制协同创新活动的开展。

六、主要结论与政策启示

本文在构建企业跨国并购影响协同创新理论模型的基础上,使用双重差分法探究了跨国并购是否具有协同创新效应,主要得到以下研究结论:

第一,企业通过跨国并购实现了协同创新水平的提升。跨国并购具有协同创新效应,这种效应并未随时间变化而表现出明显的衰减趋势。这说明跨国并购可以提升并购企业与其他创新主体合作的动力,并有助于跨国并购企业在外部创新合作中发挥引导作用。

第二,企业跨国并购的协同创新效应主要通过增加研发投入、拓展海外市场和建立战略共享渠道这三个途径得以实现。并购企业在跨国并购过程中以增加研发投入作为内部推力,以扩大海外市场规模作为外部拉力,以建立战略共享渠道作为制度保障,从而实现与外部创新主体的合作。这不仅提升了企业自身的协同创新水平,也促进了知识技术围绕并购企业的再次溢出。

第三,专利类型、并购交易行业特征、企业外部环境以及企业内部特征等因素会影响跨国并购的协同创新效应。从专利类型来看,跨国并购对联合获得发明专利的影响更加显著;从并购交易行业特征来看,制造业和行业间跨国并购更能促进企业协同创新;从企业外部环境来看,中东部企业跨国并购的协同创新效应比较显著,且企业外部创新水平越高,跨国并购对协同创新的正向影响越强;从企业内部特征来看,非国有企业的跨国并购更易促进协同创新,而较强的融资约束会削弱跨国并购的协同创新效应。

本文的政策启示包括以下两个方面:一方面,中国跨国并购企业需要关注国外技术发展趋势,将具有技术潜力的企业和科研机构列为合作对象,同时结合自身的技术优势,充分利用目标企业的市场关系网络,拓展战略合作平台的范围。另一方面,中国政府需要提供科技创新补贴和融资税收优惠政策,缓解跨国并购企业协同创新的资金约束;搭建创新合作平台,完善知识产权法律体系,为跨国并购企业营造良好的外部创新环境;对接西部技术需求和中东部技术优势,发挥中东部跨国并购企业在协同创新网络中的积极作用。

的计算过程具体如下所示:边际技术替代率

的计算过程具体如下所示:边际技术替代率

| [1] | 白俊红, 蒋伏心. 协同创新、空间关联与区域创新绩效[J]. 经济研究, 2015(7): 174–187. |

| [2] | 陈爱贞, 张鹏飞. 并购模式与企业创新[J]. 中国工业经济, 2019(12): 115–133. |

| [3] | 程聪. 中国企业跨国并购后组织整合制度逻辑变革研究: 混合逻辑的视角[J]. 管理世界, 2020(12): 127–144. |

| [4] | 黄送钦, 禹心郭, 吕鹏. 平台的力量: 设立研发平台能促进企业创新吗?[J]. 经济管理, 2023(2): 80–97. |

| [5] | 蒋冠宏, 曾靓. 融资约束与中国企业对外直接投资模式: 跨国并购还是绿地投资[J]. 财贸经济, 2020(2): 132–145. |

| [6] | 李德辉, 范黎波. 从“外来者”到“局内人”: 中国企业跨国并购中的文化摩擦[J]. 南开管理评论, 2022(3): 35–48. |

| [7] | 刘丹, 闫长乐. 协同创新网络结构与机理研究[J]. 管理世界, 2013(12): 1–4. |

| [8] | 刘霞, 王谊, 祝继高. “一带一路”倡议与企业海外经营收入——影响效果及作用机制研究[J]. 经济管理, 2021(3): 80–97. |

| [9] | 倪渊. 核心企业网络能力与集群协同创新: 一个具有中介的双调节效应模型[J]. 管理评论, 2019(12): 85–99. |

| [10] | 冉戎, 聂军, 谢懿. 地区社会资本对企业协同创新的影响研究[J]. 科研管理, 2020(12): 82–92. |

| [11] | 孙天阳, 成丽红. 协同创新网络与企业出口绩效——基于社会网络和企业异质性的研究[J]. 金融研究, 2020(3): 96–114. |

| [12] | 万筱雯, 杨波. 企业跨国并购与绿色创新能力: 来自中国上市公司的证据[J]. 国际贸易问题, 2022(9): 106–123. |

| [13] | 王明益, 陈林, 张中意, 等. 自由贸易试验区的协同创新网络效应: 空间断点与地理识别[J]. 世界经济, 2023(3): 94–124. |

| [14] | 吴先明, 张雨. 海外并购提升了产业技术创新绩效吗——制度距离的双重调节作用[J]. 南开管理评论, 2019(1): 4–16. |

| [15] | 冼国明, 明秀南. 海外并购与企业创新[J]. 金融研究, 2018(8): 155–171. |

| [16] | 徐慧琳, 杨望, 王振山. 开放式创新与企业创新——基于中国沪深A股上市公司跨国并购的经验研究[J]. 国际金融研究, 2019(11): 86–96. |

| [17] | 杨震宁, 侯一凡, 李德辉, 等. 中国企业“双循环”中开放式创新网络的平衡效应——基于数字赋能与组织柔性的考察[J]. 管理世界, 2021(11): 184–205. |

| [18] | 叶伟巍, 梅亮, 李文, 等. 协同创新的动态机制与激励政策——基于复杂系统理论视角[J]. 管理世界, 2014(6): 79–91. |

| [19] | 俞立平, 王冰. 市场设计理论下技术市场对协同创新的影响机制研究——以高技术产业为例[J]. 科研管理, 2022(7): 144–153. |

| [20] | 周开国, 卢允之, 杨海生. 融资约束、创新能力与企业协同创新[J]. 经济研究, 2017(7): 94–108. |

| [21] | Beck T, Levine R, Levkov A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637–1667. DOI:10.1111/j.1540-6261.2010.01589.x |

| [22] | Buckley P J, Clegg J, Wang C Q. The impact of inward FDI on the performance of Chinese manufacturing firms[J]. Journal of International Business Studies, 2002, 33(4): 637–655. DOI:10.1057/palgrave.jibs.8491037 |

| [23] | Cassiman B, Veugelers R. In search of complementarity in innovation strategy: Internal R&D and external knowledge acquisition[J]. Management Science, 2006, 52(1): 68–82. DOI:10.1287/mnsc.1050.0470 |

| [24] | Castellani D, Lavoratori K. The lab and the plant: Offshore R&D and co-location with production activities[J]. Journal of International Business Studies, 2020, 51(1): 121–137. DOI:10.1057/s41267-019-00255-3 |

| [25] | Chen F Q, Meng Q S, Li X Y. Cross-border post-merger integration and technology innovation: A resource-based view[J]. Economic Modelling, 2018, 68: 229–238. DOI:10.1016/j.econmod.2017.07.012 |

| [26] | Goyal S, Moraga-González J L, Konovalov A. Hybrid R&D[J]. Journal of the European Economic Association, 2008, 6(6): 1309–1338. DOI:10.1162/JEEA.2008.6.6.1309 |

| [27] | Helpman E, Melitz M J, Yeaple S R. Export versus FDI with heterogeneous firms[J]. American Economic Review, 2004, 94(1): 300–316. DOI:10.1257/000282804322970814 |

| [28] | Hsu P H, Huang P, Humphery-Jenner M, et al. Cross-border mergers and acquisitions for innovation[J]. Journal of International Money and Finance, 2021, 112: 102320. DOI:10.1016/j.jimonfin.2020.102320 |

| [29] | Hung K P, Chou C. The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence[J]. Technovation, 2013, 33(10−11): 368–380. DOI:10.1016/j.technovation.2013.06.006 |

| [30] | Hutzschenreuter T, Harhoff P L. National capital city location and subsidiary portfolio expansion: The negative effect of geographic distance to the capital city at inception on the speed of subsequent investments[J]. Journal of International Business Studies, 2020, 51(7): 1107–1132. DOI:10.1057/s41267-020-00305-1 |

| [31] | Laursen K, Salter A. Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2): 131–150. DOI:10.1002/smj.507 |

| [32] | Lee S, Park G, Yoon B, et al. Open innovation in SMEs—An intermediated network model[J]. Research Policy, 2010, 39(2): 290–300. DOI:10.1016/j.respol.2009.12.009 |

| [33] | Li J, Xia J, Lin Z Y. Cross-border acquisitions by state-owned firms: How do legitimacy concerns affect the completion and duration of their acquisitions?[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(9): 1915–1934. DOI:10.1002/smj.2609 |

| [34] | Stiebale J. Cross-border M&As and innovative activity of acquiring and target firms[J]. Journal of International Economics, 2016, 99: 1–15. DOI:10.1016/j.jinteco.2015.12.005 |

| [35] | Wang T, Yu X, Cui N. The substitute effect of internal R&D and external knowledge acquisition in emerging markets: An attention-based investigation[J]. European Journal of Marketing, 2020, 54(5): 1117–1146. DOI:10.1108/EJM-02-2019-0111 |

| [36] | Watkins T A, Paff L A. Absorptive capacity and R&D tax policy: Are in-house and external contract R&D substitutes or complements?[J]. Small Business Economics, 2009, 33(2): 207–227. DOI:10.1007/s11187-007-9094-6 |

| [37] | Yeaple S R. Firm heterogeneity and the structure of U.S. multinational activity[J]. Journal of International Economics, 2009, 78(2): 206–215. DOI:10.1016/j.jinteco.2009.03.002 |