2023第49卷第11期

2. 山东财经大学 经济研究中心, 山东 济南250014;

3. 上海财经大学 高等研究院, 上海 200433

2. Economic Research Center, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China;

3. Institute for Advanced Research, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

一、引 言

我国生育率在过去几十年内经历了从高到低再到略微回升的过程,其中计划生育政策的实施是影响生育率下降的重要制度原因,但随着政府放开“二孩”“三孩”政策的推出,生育率未见明显回升,甚至在短期刺激政策的红利过后,生育率继续步入下降通道。国家统计局发布数据显示,2022年末全国人口比上年末减少85万人,人口自然增长率首次出现负增长现象。2020年第七次全国人口普查数据显示,我国一孩生育家庭占比为48.9%,远高于两孩(34.9%)和三孩(7.3%)家庭,无孩家庭占比非常有限。中国家庭金融调查(CHFS)和中国综合社会调查(CGSS)数据统计显示,育龄受访者理想生养孩子数为零的样本占比仅为1.25%—1.56%,这意味着国内主观上有丁克意愿的育龄家庭是非常少的。多项研究也显示,绝大多数国内家庭都至少会生育一个孩子,未来激发二孩生育意愿是积极生育政策主要的挖潜对象(王维国等,2022)。人口低生育率以及由此造成的人口低增长给经济发展带来了长期消极影响,造成老龄化程度加深和劳动力成本升高。以上事实也表明,单纯的生育政策并非是影响生育率下降的根本原因,家庭生育决策中必然有其他重要因素。已有研究主要在新家庭经济理论中的质量和数量权衡(quality and quantity tradeoff)的指导下,设定生育子女可以带来效用的提升以及未来养老的回报,考察了生育影子价格的影响,认为生育成本偏高是抑制生育意愿的关键因素,如Becker(1960)、Willis(1973)强调了女性就业率牺牲的机会成本和子女养育成本。由于房价高涨造成生育子女带来的改善性需求和学区房需求也进一步提高了生育成本,从而降低了生育意愿(康传坤等,2020)。但由于数据中生育收益难以量化,以上分析只是强调了成本,而忽略了成本收益的权衡。无论生育子女是出于消费品动机还是投资品动机,只要生育子女带来的效用提升足够大或者未来收益足够高,都能够抵消养育成本带来的负面影响,家庭的生育意愿就可能不会下降。中国的传统历史文化也更加强调养育子女的功能实现,而非是养育子女的成本高低。因此,单纯强调养育成本可能忽视了某些更加重要的方面。

中国自古以来就有“望子成龙”“望女成凤”的说法,从字面意思来看,生育决策可能受到了阶层流动预期的影响,如果子女未来实现阶层向上跃升的前景较小,那么生育子女的意愿也就会随之降低。因此,代际流动性成为生育收益的一个合理度量,它代表着未来可支配资源预期增加,生命周期视野下的预算约束空间减少,而相对收益上升(Yang等,2020;Ma和Yang,2022)。从本文的研究来看,无论生育子女是出于消费品还是投资品动机,向上的代际流动越容易实现,意味着子女带来的未来效用提升和投资收益越大,从而提升了父代的生育意愿。反之,如果代际流动太难,育龄青年群体会倾向于不生或者少生优生,从而在整体上降低了生育率。并且,从理论上来看,代际流动对生育意愿的影响也是质量和数量权衡机制的延伸,家庭一旦预见到未来子女很难在自己的阶层基础上继续前进,将会通过控制生育数量来提高生育质量,集中资源供养少量孩子高质量成长(Fernihough,2017)。同时,考察代际流动对生育意愿的影响具有更强的现实意义。尽管以代际收入弹性等指标衡量的阶层流动在历史上呈现先下降后上升的趋势,但其主观感知却并不乐观,由于阶层意识的相对剥夺感,造成民众对自己所在的阶层认知普遍下偏,从而让主观感知上的阶层流动也普遍偏弱(范晓光和陈云松,2015;陈云松和范晓光,2016),可能对生育产生更强的负面影响。

最早探及社会流动与生育决策的经典理论要追溯到法国人口学家Dumont提出的社会毛细血管(social capillarity)学说,在该理论下,Dumont(1990)认为,一个人的家庭规模越小,他实现社会阶层攀升的机会就越多,为了减轻自身向上流动的额外负担,个体会倾向于少生孩子。与这些观点单纯强调成本负担和自我的代内流动不同,Johansson(1997)同时讨论了未来的代际流动考量。他认为,社会流动下的“地位焦虑(status anxiety)”是造成家庭生育率低的重要原因,社会占比最高的中产家庭刻意保持小家庭规模以维护自己的高生活水平,同时避免孩子未来的代际向下流动。因此,从社会经济角度来看,人口收缩问题可以被视为社会流动悲观和社会地位焦虑引发的自然后果。这些已有的经典研究为本文提供了参考,虽然代内流动可能对生育意愿产生负向影响,但是代际流动明显比代内流动代表的含义更为广泛,其中既有对子女未来生活水平的考量,也包含自己从子女发展中受益的考量,代际向上流动对提升生育意愿的影响也更为正面。

本文以主观评判的阶层变动作为代际流动衡量指标,嵌套CGSS和CHFS两套微观数据实证检验了代际向上流动程度对个体生育意愿的影响,发现两者呈现显著的正相关关系,向上的代际流动程度越高,个体多生孩子的意愿也就越强烈;反之,代际流动程度越低,则会显著降低个体主观生育意愿。本文进一步探讨了影响机制,将代际流动的影响区分为向上流动信心不足带来的预期效应以及传统的质量和数量权衡效应。结果显示,阶层流动通过生存压力带来的预期效应影响并不显著,基准结果主要由传统的质量和数量权衡机制驱动,即代际流动没有在扩展边际上产生“生与不生”的影响,而是产生了“多生和少生”的集约边际影响。相比已有研究,本文可能的边际创新贡献有三点:一是在研究视角上,指出代际流动可以作为生育收益的量化指标,在养育成本之外论证了代际流动是影响生育意愿的更关键因素。本文认为,畅通向上通道不仅有利于共同富裕,还具有深刻的人口学意义。二是在理论分析的一致性上,本文提出的代际流动因素是质量和数量权衡机制的自然延伸,因此能够体现出对不同生育动机的包容性,无论是消费品动机还是投资品动机都能够置于该分析框架之下,从而显示出较强的现实指导性,即无论是基于何种动机出发,代际流动均显示出对生育意愿强烈的影响,也验证了促进代际向上流动是未来提升生育意愿的关键。三是在生育意愿的区分上,将代际流动影响生育意愿的作用渠道划分为扩展边际的预期效应和集约边际的权衡效应,最终验证了质量和数量权衡效应可能是主要的影响渠道,指明了代际流动对生育意愿的抑制效应还具备较强的可逆性,未来通过畅通向上通道、提升公共教育服务的均衡性和可及性,仍然有可能缓解其生育抑制效应。

余下全文安排如下:第二部分是研究假设,在数理模型推导和梳理相关文献基础上提出本文待验证的两个研究假设;第三部分是实证设计与数据说明,介绍了样本选取、数据来源、模型设计以及变量含义,同时呈现了基本的经验事实;第四部分是实证结果与分析,呈现了本文的基准回归结果及其必要的稳健性检验;第五部分是影响机制分析,检验了代际流动影响生育意愿的可能机制和竞争性解释;最后,总结全文结论并提出相关政策建议。

二、研究假设的提出

(一)代际流动对生育意愿的影响

在本部分,参考Fan(2016)的代际流动模型以及Doepke等(2023)的内生生育模型,通过引入出生率选择,我们构建简约模型来阐述代际流动对出生率的影响。考虑一个静态模型,家庭

我们假设抚养子女不但需要为其提供教育投入,而且还有时间投入,教育投入体现为教育资源的购买,时间投入体现为工作时间的削减和收入的下降,因此,家庭的预算约束为:

| $ {c}_{it}+p{n}_{it}{I}_{it}=\left(1-\tau {n}_{it}\right){y}_{it} $ | (1) |

其中,

| $ {y}_{it}=w{h}_{it} $ | (2) |

| $ {y}_{it+1}=w{h}_{it+1} $ | (3) |

其中,

假设子女的人力资本积累同时受到个体初始人力资本

| $ {h}_{it+1}={\left(H+{I}_{it}\right)}^{\gamma } $ | (4) |

假设人力资本生产函数为Cobb-Douglas形式,

假设家庭的效用函数为对数效用函数:

| $ U=\mathrm{log}\left(c_{it}\right)+\alpha\mathit{\mathrm{log}}\left(n_{it}\right)+\beta_0\mathrm{log}\left(h_{it+1}\right) $ | (5) |

其中,

| $ \underset{{c}_{\mathit{it}},{n}_{\mathit{it}},{I}_{\mathit{it}}}{\mathrm{max}}\left\{\log\left({c}_{it}\right)+\alpha {\log}\left({n}_{it}\right)+\beta \log\left(H+{I}_{it}\right)\right\} $ | (6) |

受约束于:

| $ {c}_{it}+p{n}_{it}{I}_{it}=\left(1-\tau {n}_{it}\right){y}_{it} $ | (7) |

| $ {y}_{it}=w{h}_{it} $ | (8) |

| $ {y}_{it+1}=w{h}_{it+1} $ | (9) |

| $ {h}_{it+1}={\left(H+{I}_{it}\right)}^{\gamma } $ | (10) |

此时,将式(7)代入式(6),可使得上述有约束问题变为控制变量为

| $ \max\left\{\log\left[\left(1-\tau {n}_{it}\right){y}_{it}-p{n}_{it}{I}_{it}\right]+\alpha {\log}\left({n}_{it}\right)+\beta \log\left(H+{I}_{it}\right)\right\} $ | (11) |

最优化得到一阶条件分别为:

| $ {n}_{it}\text{:} \frac{-\tau {y}_{it}-p{I}_{it}}{\left(1-\tau {n}_{it}\right){y}_{it}-p{n}_{it}{I}_{it}}+\frac{\alpha }{{n}_{it}}=0 $ | (12) |

| $ {I}_{it}\text{:} \frac{-p{n}_{it}}{\left(1-\tau {n}_{it}\right){y}_{it}-p{n}_{it}{I}_{it}}+\frac{\beta }{H+{I}_{it}}=0 $ | (13) |

由

| $ \frac{\tau {y}_{it}+p{I}_{it}}{\left(1-\tau {n}_{it}\right){y}_{it}-p{n}_{it}{I}_{it}}=\frac{\alpha }{{n}_{it}} $ | (14) |

化简得到:

| $ {n}_{it}=\frac{\alpha {y}_{it}}{\left(1+\alpha \right)\tau {y}_{it}+\left(1+\alpha \right)p{I}_{it}} $ | (15) |

代入到式(13):

| $ \frac{p\dfrac{\alpha y_{it}}{\left(1+\alpha\right)\tau y_{it}+\left(1+\alpha\right)pI_{it}}}{\left[1-\tau\dfrac{\alpha y_{it}}{\left(1+\alpha\right)\tau y_{it}+\left(1+\alpha\right)pI_{it}}\right]y_{it}-p\dfrac{\alpha y_{it}}{\left(1+\alpha\right)\tau y_{it}+\left(1+\alpha\right)pI_{it}}I_{it}}=\frac{\beta}{H+I_{it}} $ | (16) |

化简得到:

| $ {I}_{it}=\frac{\beta \tau {y}_{it}-\alpha pH}{p\left(\alpha -\beta \right)} $ | (17) |

此时,子女的收入为:

| $\begin{aligned} {y}_{it+1}=& w{h}_{it+1}=w\left(H+{I}_{it}\right)=w\left[H+\dfrac{\beta \tau {y}_{it}-\alpha pH}{p\left(\alpha -\beta \right)}\right]=w\left[\dfrac{p\left(\alpha -\beta \right)H+\beta \tau {y}_{it}-\alpha pH}{p\left(\alpha -\beta \right)}\right] \\ &=w\left[\dfrac{\beta \tau {y}_{it}-p\beta H}{p\left(\alpha -\beta \right)}\right]=\dfrac{w\beta \tau }{p\left(\alpha -\beta \right)}{y}_{it}-\dfrac{wp\beta H}{p\left(\alpha -\beta \right)} \end{aligned}$ | (18) |

定义

| $ \begin{aligned}n_{it}= & \frac{\alpha y_{it}}{\left(1+\alpha\right)\left(\tau y_{it}+pI_{it}\right)}=\dfrac{\alpha y_{it}}{\left(1+\alpha\right)\left[\tau y_{it}+p\dfrac{\beta\tau y_{it}-\alpha pH}{p\left(\alpha-\beta\right)}\right]}=\frac{\left(\alpha-\beta\right)y_{it}}{\left(1+\alpha\right)\left(\tau y_{it}-pH\right)} \\ & =\dfrac{\dfrac{w\beta\tau}{pIGE}y_{it}}{\left(1+\alpha\right)\left(\tau y_{it}-pH\right)}=\dfrac{\beta}{IGE}\times\dfrac{w\tau y_{it}}{\left(1+\alpha\right)p\left(\tau y_{it}-pH\right)}\end{aligned} $ | (19) |

由式(19)可知,尽管生育率与代表抚养子女时间成本的

假设1:作为生育收益的代际流动能够显著增加个体生育意愿。

(二)作用机制分析

很早就有将成本收益分析引入二孩生育决策的研究(Udry,1983),但由于消费品动机下的效用以及投资品动机下的未来经济回报均在数据中难以量化(靳卫东等,2018)。因此,已有研究主要强调子女生育成本的影响。一旦生育成本偏高,子女作为消费品的相对价格变高,从而会促使父母通过消费替代效应选择其他消费品来替代生育子女,会影响到家庭在“多消费子女”和“少消费子女”之间的选择(康传坤等,2020)。同样,如果子女作为投资品,一旦生育成本偏高,将会降低子女作为投资品的投资收益率,会影响到家庭在“多投资子女”和“少投资子女”之间的选择,从而降低生育意愿(康传坤等,2020)。在单一成本考量下,生育子女的收益被完全忽略。在消费品动机下,父母更在乎子女未来的消费水平;在投资品动机下,父母更在乎子女未来的收入水平。如果向上的代际流动通道顺畅,子女能够在父母给定的阶层基础上进一步向上流动,这就意味着子女能够在未来获得相比父代更高的收入水平和消费水平,从而在两种动机下都显著提升父代的生育意愿。代际财富流动理论指出了代际支持方向将影响生育意愿,如果财富主要是从父母流向子女,那么父代的生育意愿将降低(Caldwell,1976),代际支持的方向既表明了代际阶层流动的方向,也体现了两种动机下子女未来相对父代的消费水平和收入水平,从而让两种生育动机下代际流动影响生育意愿的内在逻辑保持一致。作为衡量生育回报的一个合理指标,代际流动影响生育意愿有两种可能的渠道:

第一,更易于实现的代际流动能够降低中青年群体的生活压力,从而让育龄群体对未来持有更为乐观的预期,愿意生育子女(李宝礼和邵帅,2022)。反之,如果代际流动阻塞,育龄群体会看低生育子女的长期价值,无论是作为耐用品的消费品属性还是作为长期储蓄的投资品属性,都出现了长期折价,从而降低生育意愿。我们将这一条作用路径称为预期效应,主要影响家庭“生与不生”问题。第一种机制使代际流动性不高的个体意识到未来子女向上流动的可能性较低,从而对通过生育子女获取阶层跃升失去希望。从社会毛细血管学说出发,如果生育的子女不能带来更高的阶层跃升,反而会成为个体阶层跃升的持久性负担,加剧地位焦虑,在叠加作用之下,个体生育意愿将随之降低。

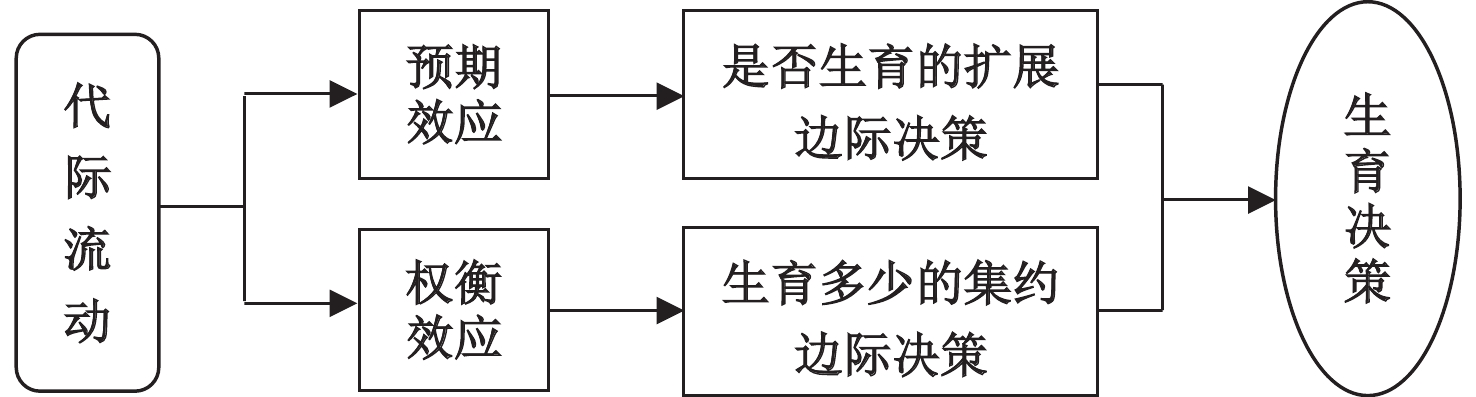

第二,从生育行为的影响因素上而言,两种生育动机在本质上存在共通之处,二者都存在子女质量和子女数量之间的权衡取舍。在一定的预算约束下,少生育子女能够保证他们在未来接受更多的照料和人力资本投资,从而有更好的职业发展和未来收入消费水平,无论作为消费品还是投资品来看待,都给父母带来了更多的回报(Lee,2008)。更易于实现的代际流动会潜在削弱父代面临的子女生育质量和数量权衡,如果子女能够轻易实现代际向上流动,就不需要通过少生和优生来提高人力资本投资进而提升子女向上流动的概率。反之,如果代际流动太难,父代为了提升子女向上流动的能力和概率,会通过减少子女数量来提升子女培养的质量。我们将这一条作用路径称为权衡效应,主要影响家庭“生多生少”问题。两种作用机制的逻辑如图1所示,预期效应主要影响家庭生育与否的扩展边际决策,权衡效应主要影响家庭生育多少的集约边际决策。基于以上分析,我们提出本文待检验的研究假设:

|

| 图 1 作用机制逻辑图 |

假设2:代际流动会通过预期效应和权衡效应显著提高生育意愿。

三、实证设计与数据说明

(一)样本选取和数据来源

我国“全面二孩”政策自2016年1月1日起执行,2017年是我国“二孩”生育政策实施的第二年,本文聚焦于对生育率最为关键的二孩生育意愿作为研究对象,因此选择2017年微观数据作为研究样本。被解释变量生育意愿和微观层面控制变量均来源于2017年中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)数据,核心解释变量代际流动指数则是利用2017年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据测算得出。按照所在省份家庭人均收入分位数最近原则将两套微观数据匹配起来,保证CHFS数据中的每个个体所对应的代际流动指数能够最接近于同一地区、同一阶层个体流动表现。选择按照收入分位数进行匹配的原因有二:其一,因为我们考虑的是代际流动,而不同省份和阶层有不同的代际流动难度和表现(刘琳等,2019;王元超,2023);其二,不同阶层的决策者如果参考代际流动的话,应该着重参考属于其所在地区和所在阶层的代际流动表现,而阶层本身就是基于分位数原理划分而来。故而我们以当前年度家庭人均收入分位数来作为更加准确的阶层属性处理,以“省份和收入分位数”来匹配同一年的CHFS数据和CGSS数据,让每个决策者都是基于本地区、相同收入分位数上的代际流动难易程度进行符合自身利益的决策。具体做法是:首先,选取CHFS数据集符合条件的女性受访者的家庭ID,利用可唯一识别的家庭ID匹配女性受访者及其配偶、家庭相关的变量;其次,分别计算两个数据集各样本位于其所在省份的家庭人均收入分位数,将每个CHFS样本与相同省份的所有CGSS样本进行匹配;最后,对每个CHFS个体,仅保留其与CGSS样本收入分位数取值最近的一条匹配结果,CGSS测算的个体代际流动指数即为与其家庭人均收入水平相似的CHFS个体的代际流动水平。

为了使测算更为准确,对样本做如下处理:(1)剔除因受访者“不知道”“拒绝回答”“访员错误填答”以及数据缺失样本;(2)将样本年龄限定在30-45岁;(3)基于现实考量,剔除了子女与父母年龄差距在16岁以下的不合理样本;(4)为避免极端值的影响,剔除家庭人均收入水平非正的样本,对受访者及配偶个人收入水平、受访者及配偶每周工作时长、家庭人均收入、家庭人均资产规模进行前后1%缩尾(Winsorize)处理。

(二)模型设定

基于研究需要,我们构建如下Logit模型:

| $ P({sechild}_{i,p}=1|\mathit{x})=\alpha +\beta \times {igm}_{i,p}+\gamma \times {X}_{i}+\delta \times {M}_{p}+{v}_{p}+{\varepsilon }_{i,p} $ | (20) |

其中,被解释变量生育意愿(sechild)为“是或否”的二值选择变量,采用Logit模型检验个体代际流动对生育意愿的影响。

(三)变量定义

1. 被解释变量

被解释变量是个体生育意愿(sechild)。根据2017年CHFS问卷调查中的问题“全面放开二孩之后,您是否有意愿生育第二个孩子”来设定,该问题的设置非常具有针对性,仅询问目前家庭孩子数少于等于1且年龄为18-45周岁的女性受访者,相比国内已有的其他微观调研,问题场景也更能获取受访者的真实意愿表达。需要说明的是,2017年的CGSS数据库本身也包含生育意愿的相关问题指标,询问了受访者“如果没有政策限制的话,你希望有几个孩子?”这一问题,虽然此问题体现了个体在生育数量上的意愿偏好,但问题本身仅仅是放松了政策因素,而没有引导受访者在个人真实经济条件约束下做出准确的回答。与此同时,正如前文所述,占比最大的一孩家庭理应视为积极生育政策最大的挖潜对象,他们是否有明确的二孩生育意愿将是我们最关心的现实问题,也是本文锚定的研究对象。因此,此处将基于CHFS问卷专题调查的二孩生育意愿指标作为基准回归首选的被解释变量。有意愿生育第二个孩子赋值为1,无意愿赋值为0。当然,后文也将使用CGSS生育意愿指标进行必要的稳健性检验。国内外研究均认为个人在30-45岁之间的收入最接近一生的平均收入(Haider和Solon,2006;甘犁等,2018),本文要研究的代际流动指标也需要基于一生中较为平稳的收入和阶层属性来展开,故而本文将年龄下限调整为30岁,选择询问对象为30-45岁的受访者作为研究样本。

2. 核心解释变量

核心解释变量为个体代际流动指数(igm)。代际流动的衡量指标主要有两种:客观指标和主观指标。客观指标是基于个体收入和财产水平的度量(Chetty等,2014),主观指标则是基于个体自我评判的度量(王伟同等,2019)。考虑到生育意愿属于家庭自主决策,那么出于主观自我认定的代际流动将是最为合适的度量方式,故而本文在基准回归中首选按照吴育辉等(2021)的研究,以主观社会阶层地位的变动来考察代际流动程度。此处基于2017年CGSS调查问卷中对受访者“阶层认同”部分的问题来设定igm。为保证年龄上的一致性,本文选取了CGSS问卷调查中30-45岁的受访者个体。问题“您认为在您14岁时,您的家庭处在哪个等级上”衡量了受访者年幼时其父代所在的社会阶层,受访者选择从1到10的数值进行自评,最高分10分代表最顶层,最低分1分代表最底层,本文对其按1到5重新赋值,1分和2分赋值为“1”,以此类推,从低到高依次代表社会阶层非常低、社会阶层较低、社会阶层中等、社会阶层较高、社会阶层非常高。数值越大,受访者父代所处的阶层越高。问题“在目前这个社会上,您本人处于社会的哪一层”衡量了子代当前所在的社会阶层,按照前面相同的方法进行赋值。本文用受访者当前的社会阶层与14岁时家庭的社会阶层之比,即用子代当前所在社会阶层除以父代所在社会阶层的值来计算个体代际流动指数(igm)。代际流动指数大于1,说明子代社会阶层是向上流动的;反之,则说明子代社会阶层是向下流动的。该指数越大,则代际向上流动的趋势越强。个体不可能随时观察子代阶层流动来随时调整自身的生育决策,此处我们构建的核心解释变量代表了育龄个体的代际流动经历,其会基于自身的代际流动经历作为先验事实去推测未来子一代的流动预期情况,这更加符合现实。

3. 控制变量

第一,关于微观层面的控制变量。本文控制了一系列女性受访者层面、配偶层面、家庭层面的个体特征变量,特别是成本端可能影响生育意愿的变量均被纳入其中。微观层面控制变量均来自于CHFS调查问卷,包括:(1)已有孩子数量;(2)已有孩子年龄;(3)已有孩子是否为女孩,是为1,否为0;(4)受访者是否和父母同住,是为1,否为0,与父母同住可能为年轻家庭降低生活和生育成本,进而影响生育意愿;(5)受访者是否流动人口,是为1,否为0,根据受访者户口所在地级市与常住地级市是否一致来设定;(6)是否城镇地区,是为1,否为0;(7)受访者及配偶年龄;(8)受访者及配偶受教育年限;(9)受访者及配偶是否有工作,有工作为1,否为0,调查问卷中没有直接询问受访者是否有工作的问题,我们根据“最近一周是否为取得收入而工作过1小时以上”和“最近一周为什么没有工作过一小时以上”来设定,定义最近一周为取得收入工作过1小时以上或因在职但未上班而没有工作过1小时以上的个体为有工作,因未做任何工作而最近一周没有工作1小时以上的个体为无工作;(10)受访者及配偶每周工作时长,计算公式为“(主要工作平均每月工作天数×平均每天工作时间+其他工作每月工作时长×每天工作时间)/4”;(11)受访者及配偶是否为中共党员;(12)受访者及配偶身体健康状况,根据问卷中“与同龄人相比,现在的身体健康状况如何”来设定,定义身体健康状况“好”或“非常好”为1,“一般”“不好”或“非常不好”为0;(13)受访者及配偶个人收入水平,计算公式为“主要工作平均月收入+其他工作平均月收入”;(14)家庭人均收入水平,计算公式为“家庭总收入/家庭成员人数”,家庭总收入的计算公式为“工资性收入+农业收入+工商业收入+财产性收入+转移性收入”;(15)家庭人均资产规模,家庭总资产规模的计算公式为“金融资产+非金融资产”,相较于个体工作和收入状况可能衡量了个体生育机会成本,那么家庭收入和财产水平更多是控制了家庭生育的财富效应和经济基础。

第二,关于宏观层面的控制变量。考虑到社会经济文化条件均可能影响到个体生育意愿,本文也控制了一系列省级特征变量如下:(1)常住人口出生率;(2)常住人口自然增长率;(3)人均生产总值;(4)本地房价收入比,考虑到单纯的商品房平均销售价格在不同发展水平的地区之间没有直观可比性,我们以“商品房平均销售价格/本地区居民人均可支配收入”的房价收入比来衡量房价支付能力,这也是未来因为多生育一个子女而产生住房改善性需求对应的生育成本;(5)城镇化率,计算公式为“城镇常住人口数/总常住人口数”;(6)对外开放程度,计算公式为“进出口总额/生产总值”;(7)平均受教育年限,计算公式为“(小学×6+初中×9+高中×12+中职×12+大专×15+本科×16+研究生×19)/6岁及以上人口总数”;(8)儒家文化影响程度,受到儒家文化影响较深的地区可能有更高的生育倾向,故而此处我们控制了儒家文化影响程度,以截至清朝末年的孔庙总数在该省份的密度来衡量,计算公式为“清朝末年孔庙数量/省份面积”。

(四)基本事实

我们对个体代际流动指数进行了泰尔指数分解。研究发现,总体泰尔指数为0.0284,省份间差异为0.0051,省份内阶层间差异则达到了0.0233,贡献率高达82.04%,这表明不同地区和不同阶层之间的代际流动均有不同特征和表现。根据图表分析结果,随着代际流动指数的提高,有生育意愿个体的占比越来越高,支持了“代际流动提升生育意愿”的推测。要完全验证这一研究假设,后文还需要我们更为充分和精确的实证检验。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

表1是基准回归结果,列(1)、列(2)分别是OLS回归和Logit回归,核心解释变量代际流动指数(igm)系数估计值均显著为正。由于控制变量设置较多,我们遵循“从大到小”的建模策略,进一步删除了OLS回归和Logit回归均不显著的控制变量,以系数估计值显著的控制变量集合作为余下全文的基准回归模型设置,列(3)、列(4)为精简变量后的OLS和Logit基准回归结果,核心解释变量(igm)系数估计值依然显著为正。由于Logit回归系数估计值不能直接被解释,因此列(5)报告了Logit回归的平均边际效应,值为0.03,与OLS回归系数基本相等,意味着代际流动指数每提高1单位,则个体二孩生育意愿平均提高3%。以上回归结果验证了本文提出的第一个研究假设。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| OLS | Logit系数 | OLS | Logit系数 | 平均边际效应 | |

| igm | 0.031*(1.96) | 0.216**(2.25) | 0.030*(1.96) | 0.203**(1.98) | 0.030**(1.98) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 聚类稳健标准误 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |

| Pseudo R2 | 0.136 | 0.138 | 0.125 | 0.127 | 0.127 |

| 注:(1)篇幅所限,省略控制变量回归结果;(2)括号内数值为t或z统计值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,下表同。 | |||||

(二)稳健性检验

1. 替换核心解释变量

(1)改变核心解释变量代际流动指数的测算方式。将前文采用比值法计算的个体代际流动指数,替换为以受访者当前的社会阶层与14岁时家庭的社会阶层之差计算的代际流动指数。同时,考虑到个体所在的社会地位和经济地位二者可能存在差距,社会地位高的个体并不必然比社会地位低于他的人拥有更多的经济资源。因此,根据受访者对“家庭经济状况在所在地属于哪一档?”这一问题的打分,作为其对自身当前经济地位的主观感知:1—5分依次代表远低于平均水平、低于平均水平、平均水平、高于平均水平和远高于平均水平。用受访者当前的经济阶层与14岁时家庭的社会阶层之比计算代际流动指数。表2列(1)为社会阶层之差作为核心解释变量的回归结果,表2列(2)为经济阶层与社会阶层之比作为核心解释变量的回归结果,两种测算方式下核心解释变量(igm)的边际影响依然显著为正,与基准结论保持一致。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| igm | 0.804* | 0.155* | −1.713*** | 0.174* |

| (1.72) | (1.75) | (−6.82) | (1.92) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 聚类稳健标准误 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1155 | 1155 | 1060 | 1025 |

| Pseudo R2 |

0.127 | 0.126 | 0.124 | 0.127 |

(2)以代际收入弹性替换代际流动指标。我们以客观标尺的代际收入弹性来作为代际流动的反向衡量指标,此处选取中国家庭追踪调查(CFPS)数据库2010年、2012年、2014年、2016年、2018年和2020年的样本,参考杨沫和王岩(2020)的处理方式估计“父代和子代”之间的地区代际收入弹性系数。表2列(3)的Logit回归结果显示,以地区代际收入弹性作为反向指标衡量的代际流动程度的系数估计值显著为负,说明社会流动性越低,个体的生育意愿也随之下降,依然与原结论保持一致。

2. 剔除没有生育孩子的样本

与已经有一个孩子的受访者相比,尚未生育孩子的受访者通常对养育成本、时间精力等因素缺乏正确的考量,并且对这类群体而言,是否生育二孩并不需要迫切进行选择,从而会影响真实的生育意愿表达。因此,本文进一步剔除了没有孩子的受访者样本,针对已经有一个孩子的子样本进行稳健性检验。表2列(4)估计结果显示,结论依然保持稳健。

3. 内生性探讨

为考察不可观测的遗漏变量对估计结果造成偏误的可能性,本文参考王伟同等(2019)的研究,利用有限控制变量和全部控制变量的回归结果差异指数来检验遗漏变量的影响程度。有限控制变量回归估计的核心解释变量系数为经过转换的平均边际效应

| $ {Ratio}_{r,f}=\left|\frac{{\widehat{\beta }}^{f}}{{{\widehat{\beta }}^{r}-\widehat{\beta^{f} }}}\right| $ | (21) |

| 有限控制变量 | 全部控制变量 | 受限回归系数 | 非受限回归系数 | 差异指数Ratio |

| 仅控制省份固定效应 | 所有控制变量

+省份固定效应 |

0.025 | 0.031 | 5.167 |

| 仅控制已有孩子是否为女孩及省份固定效应 | 所有控制变量

+省份固定效应 |

0.023 | 0.031 | 3.875 |

| 控制基准控制变量及省份固定效应 | 所有控制变量

+省份固定效应 |

0.030 | 0.031 | 31.000 |

为了增强稳健性,我们参考吴育辉等(2021)的处理思路,以封建时代受科举制度影响大小来作为代际流动的工具变量进行了工具变量(IV)回归。历史上科举制是垂直型社会流动的主要实现渠道,一个地方受到科举制度影响的程度越高,越能形成努力向上的社会流动局面,从而既具有外生性,也与社会流动存在相关性,满足工具变量的两个选取标准。基于此,我们使用沈登苗(1999)提供的各省份明清巍科人物数量(weike)作为工具变量。巍科为古代科举考试名次在前者(会试第一名和殿试前四)。由于清代进士名额按省分配,有一定的主观因素,因此单凭一个省份的进士数量来衡量该省的科举制度发达与否缺乏合理性,相对于各地进士数量,衡量当地科举发展程度更为准确的数据是巍科人物数量,其殿试的名次是中举者完全自由竞争的结果,代表了一个地区科举者的真实水平,这也是本文所选择的工具变量。表4列(1)报告了工具变量第一阶段回归结果,weike的系数估计值在1%的显著性水平下显著为正,说明当地的科举制度发展程度越高,社会代际流动性也越高。列(2)第二阶段回归结果显示,核心解释变量代际流动水平igm的估计系数显著为正,表明个体代际流动水平越高,个体生育意愿越强,这和本文的基准回归结论保持一致。Kleibergen-Paap rk Wald F统计量为34.536,大于10%水平的Stock-Yogo临界值,说明不存在弱工具变量问题。不可识别检验对应的p值为0.0074,拒绝了工具变量识别不足的原假设。

|

|

(1) | (2) |

| igm | sechild | |

| weike | 0.035*** | |

| (13.23) | ||

| igm | 0.246** | |

| (2.45) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 聚类稳健标准误 | 控制 | 控制 |

| Kleibergen-Paap rk Wald | 34.5356 | |

| Kleibergen-Paap rk LM | 0.0074 | |

| N | 907 | 907 |

| R2 | 0.0243 | 0.0139 |

4. 更换数据库

本文进一步单独使用CGSS数据库套用原有的计量模型回归检验代际流动对生育意愿的影响,此处代际流动的衡量指标与基准回归保持一致,被解释变量替换为CGSS数据库本身对生育子女的偏好数量,考虑到此处偏好数量不再仅仅是0和1的问题,而可能涉及多个子女,故而不再适用于Logit回归模型,而是使用了OLS回归。考虑到被解释变量是非负整数,我们也同时尝试了泊松回归模型。控制变量尽可能与原有的基准回归设置保持一致,因为CGSS的已有孩子数可能有多个,故而没有控制已有孩子是否为女孩,其他控制变量与基准回归一致。根据回归结果,无论是OLS回归还是泊松回归,均显示代际流动对生育意愿有显著正影响,与原有结论保持一致。

5. 改变匹配方式

我们在收入分位数之外,选取其他个体特征指标共同作为协变量进行两个数据库的PSM匹配,选取的协变量包括收入分位数、年龄、年龄平方、受教育年限、受教育年限平方、是否有工作、每周工作时长和身体健康状况,选取的匹配方法包括1∶1的最近邻匹配、卡尺内近邻匹配(0.01内)、马氏匹配。根据回归结果,三种匹配方法赋值代际流动指标后的回归结果均与原基准结论保持一致,从而显示出较好的稳健性。

五、影响机制分析

(一)机制检验

正如前文分析,代际流动影响生育意愿的可能渠道包括预期效应和权衡效应。第一种机制使代际流动性不高的个体意识到未来子女向上流动的可能性较低,从而对生育一个子女获取阶层跃升失去希望。苗国和黄永亮(2022)认为,在宏观经济不景气的情况下,社会阶层分化会更加剧烈,财富占有者和因经济不景气失业或者劳动报酬下降的普通劳动者阶层之间产生剧烈的反差,主观被剥夺感会促使更多人选择不婚不育。与其生育一个向上流动困难甚至相对于自己“向下走”的孩子,不如不生。另一种机制认为,较低的代际流动水平会促使个体少生优生,表现出典型的质量和数量权衡。在这种导向下,个体选择减少数量提升质量,将尽可能多的人力资本投入到尽可能少的孩子身上,以期子女未来获得更大的向上流动的概率。通过剖析这两种机制后发现,预期效应更多地影响了生与不生的扩展边际决策,而权衡效应是在生孩子的前提下影响生多生少的集约边际决策。为验证这两种机制的存在性,将被解释变量替换为“是否愿意生孩子”的哑变量,该指标来自于受访者实际已有孩子数量,有则为1,无则为0,控制变量与基准回归保持一致。表5列(1)中的Logit回归结果显示,代际流动指数(igm)的系数估计值不显著。考虑到实际已有孩子数量不一定是不愿意生孩子所造成的结果,而是有生育意愿但尚未实施生育所致,我们进一步限定了女方年龄在35岁以上的样本,35岁以上属于传统意义上的高龄产妇,生育过程中的风险加大,如果此时尚无子女,更有可能是主观意愿影响,表5列(2)中的子样本回归结果仍然不显著。为了增强稳健性,我们进一步把年龄限制到40岁及以上,此时年龄更大,继续生育子女的可能性更小,表5列(3)子样本回归结果依然支持原有结论。我们进一步按照“理想生育子女数”来构建“是否愿意生孩子”的哑变量,表5列(4)回归结果显示,代际流动指数(igm)的系数估计值仍然不显著。扩展边际分析中核心解释变量系数估计值始终不显著,表明预期效应可能并不是代际流动影响生育意愿的主要渠道,作为集约边际决策的权衡效应可能充当了主要的作用渠道。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 全样本 | 35岁及以上 | 40岁及以上 | 理想生育孩子数 | |

| igm | −0.084 | −0.187 | −0.279 | 0.384 |

| (−0.55) | (−1.13) | (−1.40) | (0.66) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 聚类稳健标准误 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1155 | 803 | 402 | 558 |

| Pseudo R2 |

0.060 | 0.057 | 0.094 | 0.076 |

进一步,我们进行了生育意愿的集约边际分析。由于CHFS问卷设定,关于是否具有生育意愿的问题仅针对未生育或者生育一个子女的女性样本进行,故而本文所提取的研究样本不能提供多于1个的样本。此处,我们根据“理想生育子女数量”构建被解释变量,来自问卷问题“在经济可以承受的范围内,最想生养几个孩子”,删掉该变量取值为0的样本,只保留理想生育子女数量大于0的样本。表6列(1)泊松回归结果显著为正,表明代际流动能够显著增加有生育意愿个体的生育数量,从而从侧面验证了权衡效应是主要作用渠道。按照我们的推理逻辑,如果权衡效应发生作用,那么对于收入水平越高的家庭,预算约束越松,这种权衡取舍也就越弱。相比而言,低收入家庭在预算约束下被迫在质量和数量之间取舍的倾向更强。为了让机制检验更具有稳健性,我们进一步按照家庭人均收入均值划分为高收入组和低收入组样本进行了分组子样本回归,表6列(2)、列(3)的估计结果完全符合我们的预期,高收入家庭组代际流动对生育数量的影响并不显著,只有低收入家庭组系数估计值显著为正。

| (1) | (2) | (3) | |

| 全样本 | 高收入组 | 低收入组 | |

| igm | 0.036*** | 0.029 | 0.033* |

| (2.63) | (0.75) | (1.63) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 聚类稳健标准误 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1137 | 364 | 773 |

| Pseudo R2 | 0.004 | 0.010 | 0.004 |

我们对代际流动指数和家庭人均收入水平进行了OLS回归,发现二者之间并无显著的相关性,换言之,代际流动的难易程度与家庭人均收入水平相对独立。那么,无论是处于什么收入水平,对下一代未来阶层流动的前景预期都有可能出现较为悲观态度,故而在预期效应下,代际流动对是否生育子女的扩展边际影响并不会因为家庭收入水平而产生异质性。可以推测,如果预期效应不成立,那么其将在高收入组和低收入组的两个子样本回归中均不显著,表7回归结果与推测相符,也进一步显示预期效应下的影响并不成立。

| (1) | (2) | |

| 高收入组 | 低收入组 | |

| igm | 0.170 | −0.273 |

| (0.53) | (−1.53) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 |

| 聚类稳健标准误 | 控制 | 控制 |

| N | 325 | 691 |

| Pseudo R2 | 0.081 | 0.087 |

(二)竞争性解释的检验:“为流动而流动”下的生育抑制效应

根据王伟同等(2019)的研究,地区代际流动会影响个体的迁移决策。我国地区间经济发展和资源分布不均衡,代际流动性较差地区的个体为获取更多的机会和资源优势往往选择向代际流动性高的地区迁移。这一类群体与流入地常住人口相比,可能会因为工作不稳定、经济状况差而产生不安全感,进而做出晚婚晚育的决定,影响生育意愿(潘丽群等,2021)。故而代际流动对生育意愿可能存在间接作用机制,即代际流动通过影响迁移决策进而影响个体的生育意愿。基于此,剔除原样本中的流动人口样本,考察非流动人口样本的情况。回归结果表明,核心解释变量(igm)的系数估计值仍然显著为正,这表明人口迁移并不足以改变原有结论。

六、结论与政策建议

偏低的代际流动水平会引起社会广泛关注,而社会阶层流动阻塞可能对改善收入分配格局有消极影响。与此同时,我国正面临低生育挑战,即使在“三孩”政策放开的前提下,国内生育率仍持续走低。本文基于中国家庭金融调查(CHFS)和中国社会综合调查(CGSS)数据进行了系统性实证分析,发现代际流动对二孩生育意愿产生了显著的正向影响。进一步的机制分析发现,质量和数量权衡机制充当了代际流动影响生育意愿的主要作用渠道,预期效应和通过影响迁移决策间接影响生育意愿的竞争性解释均没有影响本文的研究结论。本研究对未来政策选择具有多重启示,基于以上结论,我们提出三点政策建议。

第一,积极的生育政策不能仅仅强调生育成本端,重视生育收益端才更加符合中国传统文化特性。从生育收益端入手,通过宣传和舆论引导,培植更加积极的生育观念,提振生育信心。第二,推进共同富裕,畅通向上流动通道。积极的生育政策要通过提高社会代际流动性提升生育子女的代际收益,进而提升生育信心。第三,增强教育公共服务的均衡性和可及性。进一步提升教育公共服务均等化的水平,加大经济落后地区的基础教育经费投入,科学合理配置学校资源,充分利用数字基础设施与教育服务的融合发展推动教育资源共享,让高质量教育服务惠及更多孩子。

| [1] | 陈云松, 范晓光. 阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003—2013)[J]. 中国社会科学, 2016(12): 109–126. |

| [2] | 范晓光, 陈云松. 中国城乡居民的阶层地位认同偏差[J]. 社会学研究, 2015(4): 143–168. |

| [3] | 甘犁, 赵乃宝, 孙永智. 收入不平等、流动性约束与中国家庭储蓄率[J]. 经济研究, 2018(12): 34–50. |

| [4] | 靳卫东, 宫杰婧, 毛中根. “二孩”生育政策“遇冷”: 理论分析及经验证据[J]. 财贸经济, 2018(4): 130–145. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2018.04.009 |

| [5] | 康传坤, 文强, 楚天舒. 房子还是儿子?——房价与出生性别比[J]. 经济学(季刊), 2020(3): 913–934. |

| [6] | 李宝礼, 邵帅. 不安居, 则不乐育: 住房状况与青年人口生育意愿研究[J]. 中国青年研究, 2022(3): 53–62. |

| [7] | 刘琳, 赵建梅, 钟海. 创业视角下代际收入流动研究: 阶层差异及影响因素[J]. 南开经济研究, 2019(5): 163–179. |

| [8] | 苗国, 黄永亮. 高期望择偶与低生育陷阱: 当代青年婚育困境的社会学反思[J]. 中国青年研究, 2022(5): 44–51. |

| [9] | 潘丽群, 李静, 张少华. 流动经历、流入城市与流动人口的婚姻推迟[J]. 经济学动态, 2021(8): 65–80. |

| [10] | 沈登苗. 明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系[J]. 中国文化研究, 1999(4): 59–66. DOI:10.15990/j.cnki.cn11-3306/g2.1999.04.010 |

| [11] | 王维国, 付裕, 刘丰. 生育政策、生育意愿与初育年龄[J]. 经济研究, 2022(9): 116–136. |

| [12] | 王伟同, 谢佳松, 张玲. 人口迁移的地区代际流动偏好: 微观证据与影响机制[J]. 管理世界, 2019(7): 89–103. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.07.009 |

| [13] | 王元超. 中国代际流动的地区差异与形成机制——基于空间分析技术的实证研究[J]. 社会学研究, 2023(2): 204–225. |

| [14] | 吴育辉, 张欢, 于小偶. 机会之地: 社会流动性与企业生产效率[J]. 管理世界, 2021(12): 74–91. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.12.006 |

| [15] | 杨沫, 王岩. 中国居民代际收入流动性的变化趋势及影响机制研究[J]. 管理世界, 2020(3): 60–75. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.03.005 |

| [16] | Becker G S. An economic analysis of fertility[A]. Roberts G B. Demographic and economic change in developed countries[M]. New York: Columbia University Press, 1960. |

| [17] | Caldwell J C. Toward a restatement of demographic transition theory[J]. Population and Development Review, 1976, 2(3-4): 321–366. |

| [18] | de Silva T, Tenreyro S. The fall in global fertility: A quantitative model[J]. American Economic Journal:Macroeconomics, 2020, 12(3): 77–109. DOI:10.1257/mac.20180296 |

| [19] | Doepke M, Hannusch A, Kindermann F, et al. The economics of fertility: A new era[J]. Handbook of the Economics of the Family, 2023, 1(1): 151–254. |

| [20] | Ehrlich I, Lui F T. Intergenerational trade, longevity, and economic growth[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(5): 1029–1059. DOI:10.1086/261788 |

| [21] | Lee J. Sibling size and investment in children's education: An Asian instrument[J]. Journal of Population Economics, 2008, 21(4): 855–875. DOI:10.1007/s00148-006-0124-5 |

| [22] | Udry J R. Do couples make fertility plans one birth at a time?[J]. Demography, 1983, 20(2): 117–128. DOI:10.2307/2061230 |

| [23] | Willis R J. A new approach to the economic theory of fertility behavior[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(2): S14–S64. DOI:10.1086/260152 |

| [24] | Yang X J, Wen Q, Ma J, et al. Upward mobility and the demand for children: Evidence from China[J]. China Economic Review, 2020, 60: 101393. DOI:10.1016/j.chieco.2019.101393 |

| [25] | Zhang J S, Zhang J, Lee R. Mortality decline and long-run economic growth[J]. Journal of Public Economics, 2001, 80(3): 485–507. DOI:10.1016/S0047-2727(00)00122-5 |