2023第49卷第11期

2. 上海财经大学 公共经济与管理学院, 上海 200433;

3. 湖南工商大学 国际商学院, 湖南 长沙 410205

2. School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

3. International Business School, Hunan University of Technology and Business, Changsha 410205, China

一、引 言

近年来,中国经济步入新发展阶段,经济增长方式由高速发展向高质量发展转变,经济增长速度明显放缓。与此同时,叠加复杂严峻的国际环境和新冠疫情冲击,中国经济发展正面临着前所未有的巨大挑战,企业投资需求不足,消费者消费欲望呈现下降趋势。在此背景下,劳动力市场就业压力激增、就业形势十分严峻。毋庸置疑,就业是最基本的民生,是实现社会稳定和经济持续发展的关键所在,因而实现充分就业成为政府部门进行宏观调控的重要目标和工作重点。在2018年7月和2020年4月中央分别提出的“六稳”“六保”工作中,就业均居于首要地位。2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中再次强调,要“实施就业优先战略”“强化就业优先政策”,可见党中央一直把“稳就业保就业”摆在政府工作的战略优先地位。

作为劳动力市场的主要需求方,企业在稳定市场就业和创造就业岗位中发挥着不可替代的作用。在当前需求疲软、供给冲击、预期转弱的三重压力下,如何有效利用财政政策稳住经济大盘,加大助企纾困力度,提高国家就业水平、实现劳动力充分就业是亟需研究的重大民生议题。为此,近年来国家出台了一系列“逆风向”的减税降费优惠政策,增值税留抵退税政策是其中之一。该政策是指对符合条件的纳税企业的增值税留抵税额实行退税,这是党中央进行宏观经济调控的重要手段和为稳增长、稳市场主体、保就业做出的重大决策部署。因此,本文探讨增值税留抵退税政策对企业雇佣劳动力的影响,不仅可以揭示政策所产生的微观经济效应,而且对于政府部门落实“稳就业”工作具有重要的借鉴意义。

具体地,财政部、国家税务总局于2018年6月发布《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》,宣布对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业和电网企业的留抵税额予以退还。与以往税收优惠政策不同,留抵退税退的是“真金白银”,发挥了为企业“输血”“活血”的积极作用。国家税务总局数据显示,截至2022年11月10日,全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中,已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元,超过上一年全年退税规模的3.5倍。作为减税降费的重要抓手,增值税留抵退税政策一方面有助于完善现代增值税制度,缩短企业增值税抵扣周期,优化市场资源配置效率,更符合现代增值税税制的中性化要求;另一方面,企业是吸纳劳动力的市场主体,留抵退税政策可以减少对企业现金流的跨期占用,对企业有实质性利好,缓解了企业的资金回笼压力,为企业持续健康发展注入“真金白银”,提高了企业抵抗风险的能力,有效降低企业税费负担,有利于提升企业对未来发展的信心和市场预期,激发企业在吸纳社会就业上的潜能,增强经济发展内生动力,为稳定宏观经济大盘提供强有力的支撑。

既有文献指出,由于劳动产出转化为经营性现金流至少需要历经生产、销售等一系列活动,使得劳动力报酬与经营性现金流之间存在时间差,故企业需要在整个生产过程中为职工薪酬进行融资(Greenwald和Stiglitz,1986;刘贯春等,2021),即其就业吸纳能力面临流动性约束掣肘(罗长远和陈琳,2012)。然而,一方面,留抵退税政策将原本滞留在税务部门的资金退返给企业,有效缓解了企业的现金流压力和流动性约束,有利于保障企业正常的生产经营活动,促进其扩大投资、增加就业岗位;另一方面,留抵退税政策反映了党中央和政府部门对重点行业、产业的扶持,以及稳住宏观经济大盘、做好“六稳”“六保”工作的坚定决心,这有利于增强当前宏观环境下银行体系和外部投资者对企业的信贷供给及投资意愿。概言之,留抵退税政策实施之后,企业的流动性约束将有所缓解。由此本文推断,留抵退税政策能够通过缓解企业面临的流动性约束,进而促使企业增加就业岗位。

为验证上述推断,本文将2018年6月财政部、国家税务总局发布的财税[2018]70号文件的出台视为一项准自然实验,以2013—2021年中国非金融类上市公司为研究样本,考察留抵退税对企业吸纳就业能力的影响。具体而言,本文把属于《2018年退还增值税期末留抵税额行业目录》中18个行业的企业作为处理组,其他企业视为控制组,利用双重差分方法研究留抵退税对企业就业规模的影响。实证结果显示,留抵退税政策显著提高了企业的就业规模,且该政策效果对于融资约束严重、劳动密集型和税收征管力度大的企业更为明显。同时,为了检验结果的可靠性,本文从动态效应分析、安慰剂检验、排除其他同时期政策以及替换模型设定形式等多个维度进行稳健性测试,测试结果表明上述结论依旧稳健。在作用机制分析中,本文发现留抵退税政策实施后,试点行业企业的现金持有显著降低,而股利分配规模和获得的银行信贷供给显著提高,从而证明了留抵退税政策的流动性约束缓解效应。最后,在进一步讨论中,本文发现,留抵退税政策显著提高了企业的技术员工占比和员工工资水平,但对企业的劳动收入份额无显著影响。

本文的贡献主要体现在以下三个方面:第一,考察了留抵退税政策对企业吸纳就业能力的影响。已有文献探讨了留抵退税对企业投资(吴怡俐等,2021)、企业研发创新(蔡伟贤等,2022)、企业价值(何杨等,2019)等方面的影响。特别地,刘长庚等(2022)从市场需求、生产率和融资约束三个角度分析了留抵退税政策的就业效应。区别于这些文献,本文从流动性约束视角考察留抵退税政策对企业吸纳就业能力的影响,有利于拓展现有研究范畴,丰富了留抵退税政策经济效应的相关研究。第二,证实了流动性约束是留抵退税政策影响企业吸纳就业能力的作用机制。现有文献从货币政策(全怡等,2016)、政治关联(Acharya等,2018)、地方政府债务融资(余明桂和王空,2022)等角度研究流动性约束对企业吸纳就业能力的影响,本文则从留抵退税的角度进行研究,为流动性约束影响企业吸纳就业能力提供了新的证据。第三,具有较强的政策含义。本文结论表明,留抵退税政策有效缓解了企业流动性约束,对企业就业规模有显著的促进作用。这为政府部门利用留抵退税政策提升市场主体信心、稳住宏观经济大盘、提升国内就业水平提供了一定的学术参考和经验证据,也为后续相关减税降费政策的制定和调整提供了事实基础。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

留抵退税政策中的“税”指的是增值税。作为中国的第一大税种,2021年中国国内增值税达63519亿元,占该年全部税收收入的36.8%。对于企业而言,当企业向其上游商家购买商品或服务时,需要根据所购买商品或服务的价格总额乘以对应增值税税率计算得到企业应缴的增值税进项税额;同理,当企业向其下游商家销售商品或服务时,需要根据所销售商品或服务的价格总额乘以对应增值税税率计算得到企业应收取的增值税销项税额。期末,企业将应收取的增值税销项税额减去应缴的增值税进项税额。当销项税额大于进项税额时,企业仅需向税务部门上交抵扣完进项税额的部分,即销项税额减去进项税额的差值。而当销项税额小于进项税额时(即“高进低销”),根据中国以往对增值税留抵税额的处理方法(详见《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条规定),“当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣”,此时企业不足抵扣的进项税额会结转留在税务部门,供企业后期继续抵扣销项税额,此即为“留抵税额”。

在大多数情况下,企业的增值税销项税额是高于进项税额的。但是,还存在以下四种具有增值税留抵税额的情况:①中国增值税存在多档税率,如果企业销售商品或服务时对应的增值税税率低于购买商品或服务时对应的增值税税率,就容易出现销项税额小于进项税额的情况;②出于保障人民群众基本生活的需要,政府有关部门对电力、天然气等基础能源的销售价格进行价格管制,可能导致销售价格小于生产价格(即价格倒挂),进而形成留抵税额;③由个别企业的生产经营特点所导致,比如初创企业前期需要大量投资额但未有足量销售额与之匹配、周期性企业要在销售旺季前囤积大量存货直到销售旺季到来之时方可销售;④宏观环境形势的变化使得整体市场需求萎缩,商品或服务难以售出,继而出现销项税额小于进项税额的情况。增值税留抵税额不仅破坏了增值税的税收中性原则,扭曲了市场资源的有效配置,还占用了企业的可用资金,增大了企业的现金流压力,提高了企业的融资成本,削弱了企业的投资意愿和投资水平,给企业造成了沉重的经营负担,甚至使企业陷入财务困境,对企业的就业吸纳能力形成极大掣肘,给国家总体经济长远发展带来不利影响。

为提振市场信心、激发市场主体活力、提高市场资源分配效率以更好地拉动经济增长,近些年国家先后出台了一系列增值税留抵退税政策。财政部、国家税务总局于2011年发布财税[2011]107号文件,宣布“对国家批准的集成电路重大项目企业因购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还”;2014年,发布财税[2014]17号文件,“对外购石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃类化工产品的企业实行增值税退税政策”;2016年,发布财税[2016]141号文件,允许“对从事大型客机、大型客机发动机研制项目、因生产销售新支线飞机而形成的增值税期末留抵税额予以退还”;2018年,财税[2018] 70号文件进一步将留抵退税行业拓宽至18个行业大类及电网企业;2019年,财政部、税务总局、海关总署公告第39号文件宣布“取消行业限制,在全行业试行增值税期末留抵税额退税制度”。

值得注意的是,2018年6月28日财政部、税务总局颁布的《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税[2018]70号)涉及的退税规模较大、行业较广,已被证实对企业扩大投资(吴怡俐等,2021)具有重要意义。同时,该政策改革对企业雇佣劳动力而言是外生冲击,而且试点行业与上市公司所属行业分类之间也可精准匹配,这为本文运用双重差分方法识别留抵退税对企业雇佣劳动力决策的因果影响提供了合适的制度背景。因此,本文选取2018年财税[2018]70号文件的出台作为准自然实验,考察留抵退税政策对企业雇佣劳动力决策的影响。

(二)理论分析

流动性约束是制约企业发展和转型升级的主要障碍之一。当资本市场不完备、企业与外部投资人之间存在信息不对称时,企业面临流动性约束,外源融资成本高于内源融资成本,这削减了企业净现值为正的可选投资项目,抑制了企业的投资需求(Fazzari和Athey,1987)。作为发展中国家,中国的资本市场发展相对不成熟,金融发展和改革进程相对滞后,信息披露制度不够健全,金融资源相对稀缺,各企业普遍面临着不同程度的流动性约束。已有大量文献证明,企业面临的流动性约束导致企业不得不在资金匮乏时推迟甚至放弃有利的投资机会,进而深刻地影响着企业的最优投资水平和长远发展(Shen和Lin,2016)。

劳动力是企业生产经营过程中所需的最基本、最重要的要素之一。在企业存续过程中,企业进行劳动力雇佣后除了需要支付最基本的员工工资以外,往往还伴随着一系列的费用支出,比如员工培训成本、社会保险缴费、养老金等,以及在裁员后企业还需支付一定的解雇补偿。更为重要的是,由于劳动产出转化为经营性现金流至少需要历经生产、销售等一系列活动,使得劳动力报酬与经营性现金流之间存在时间差。换言之,企业在资金回笼之前需要先支付当期劳动力成本,所以企业需要在整个生产阶段为职工薪酬进行融资(Greenwald和Stiglitz,1986)。既有文献也指出,企业需要保持持续且充裕的资金投入以对现有的劳动力雇佣规模形成有效支撑(刘贯春等,2021)。因此,如果企业面临着严重的流动性约束,得不到充分、稳定的资金支持或融资成本高昂,就会出现劳动力要素的边际成本高于其边际产出的情况,进而使得企业利润最大化的劳动力要素配置发生扭曲,最终影响企业最优的劳动力雇佣水平。罗长远和陈琳(2012)、Benmelech等(2019)等学者的研究均证实了企业流动性约束对劳动力雇佣的负面效应。比如,罗长远和陈琳(2012)发现流动性约束严重的企业,其流动资本规模会受到限制,从而对其劳动力雇佣和劳动收入份额产生负面影响;Benmelech等(2019)发现,美国大萧条时期,流动性约束严重的企业员工数量下降得更多。

在宏观经济调控中,当国家经济下行压力增大时,政府当局常常动用扩张性的财政政策提振宏观经济、改善民生。既有文献指出,积极的财政政策能有效激活市场活力,对企业扩大劳动力雇佣水平有明显的积极意义(牟俊霖和王阳,2017)。作为扩张性财政政策的重要组成部分,税收优惠政策的时效性、针对性更强,易于灵活调控,是激活市场活力、维护社会健康稳定的有力工具。大量研究已证实税收优惠政策能够有效提高就业水平。比如,谢申祥和王晖(2021)以固定资产加速折旧政策为准自然实验,基于2011—2018年中国A股上市公司数据,发现固定资产加速折旧政策显著扩大了劳动力就业规模。此外,尹恒和迟炜栋(2022)以1998—2013年的规模以上工业企业数据为样本,运用结构估计方法,量化评估和模拟了增值税减税的就业效应,发现增值税减税的就业效应相当可观;并以增值税减税3%为例,发现制造业的总就业增长率将提高7.15%。

综上所述,税收优惠政策在稳就业方面发挥了重要作用。近年来,国家实施的增值税留抵退税成为助企纾困、提高市场主体信心、增强内生发展动力的有效举措,这有助于激励企业增加劳动力雇佣,发挥稳就业作用。对我国许多企业而言,由于行业特点和产业结构等原因,容易出现当期销项税额小于当期进项税额的情况,导致其增值税进项税额无法在当期完全抵扣,只能留滞在税务部门待下期抵扣,从而形成对企业现金流的占用。留抵退税政策出台之后,企业原本被留扣在税务部门的资金被提前退还,无需留滞在税务部门待下期抵扣,这有效减少了留抵税额对企业现金流的跨期占用(吴怡俐等,2021),增加了企业的可支配现金,降低了其陷入资金周转困难和财务危机的可能性,体现出“现金流缓解效应”。概言之,留抵退税政策能够帮助企业克服现金流短缺的难题,缓解企业资金回笼的压力,削弱企业对现金持有的预防储蓄动机,有效改善了企业的流动性约束。

因此,在流动性缓解的前提下,企业将拥有更充沛的资金用于生产规模的扩张,如建造新的生产车间,加大产能,在这一过程中企业势必增加对生产型员工的雇佣需求。与此同时,生产的扩大也将带动销售部门的扩大,即销售员工的雇佣需求也随之增加。另外,前期文献指出,企业融资难、融资贵问题归根结底是信息不对称引致的金融契约不完全问题(杨畅和庞瑞芝,2017)。而根据信号传递理论,作为一项政府优惠政策,留抵退税反映了国家对相关行业、企业发展的重视和扶持,尤其是政府近年来不断加大留抵退税力度、扩大留抵退税规模、拓宽留抵退税范围,这给外部传递了强烈的积极信号,降低了不完善金融市场中的信息不对称程度,向社会各界传达了国家“保市场主体”的坚定决心,这能有效提升市场预期,吸引、引导银行等利益相关者的信贷资金流入企业,加大对企业的信贷融资。充沛的资金将打破企业劳动力雇佣环节的资金约束,从而激励企业提高劳动力雇佣数量。

综上所述,相比于未受留抵退税政策影响的企业,受到留抵退税政策影响的企业的劳动力雇佣规模会显著增大。因此,本文提出如下待检验研究假说:

研究假说1:留抵退税政策能够显著促进企业增加劳动力雇佣。

进一步地,本文基于企业融资约束程度、要素密集度、税收征管强度三个维度进行异质性分析,以期更全面精准地评估留抵退税政策的作用效果。

首先,融资约束会影响留抵退税政策的就业创造效应。留抵退税政策对企业劳动力雇佣的影响机制在于:企业留抵在税务部门的税款被提前退还,有效缓解了企业流动性约束,进而促进企业增加劳动力雇佣。基于此逻辑,对政策实施前自有资金较为丰裕、流动性充足的企业而言,税收优惠对其融资约束改善程度不大(刘啟仁等,2019),继而其劳动力雇佣规模受融资约束缓解影响较小,留抵退税政策对其就业创造效应的进一步提升空间有限。与之相比,相同的退税额度,对融资约束严重的企业来说,对原本捉襟见肘的内源资金起到了很好的补充作用,资金回笼压力的缓解有利于其克服现金流短缺问题,进而为其劳动力雇佣提供足够的资金支持。因此,留抵退税政策的劳动力雇佣促进作用在融资约束严重的企业中更显著。

其次,要素密集度也会影响留抵退税政策的就业创造效应。不同要素密集度的企业进行投资决策的目标函数不同,其生产要素的投放、配置也存在一定差异,面临税收优惠刺激时可能呈现出差异化的劳动力需求(谢申祥和王晖,2021;Liu等,2022)。具体而言,资本密集型企业的劳动力投入比重不高,面对退税优惠时,倾向于优先提高存货和机器设备等实物资本投资比例,以及对生产设备进行更新换代以扩大生产经营规模。与之不同,劳动密集型企业的劳动力要素占比较高,其生产经营方式对劳动力要素具有更强劲的需求和更高的依赖性,吸纳就业和创造就业岗位能力较强,故其劳动力雇佣对税收优惠政策的敏感度更高(杜鹏程等,2021)。因此,在获得退税优惠后,劳动密集型企业的劳动力需求扩张更大,即留抵退税政策在劳动密集型企业中发挥出更为显著的促进作用。

最后,税收征管强度不同,留抵退税政策的就业创造效应也会随之不同。我国各个城市之间资源禀赋、制度环境、经济发展战略不同,区域发展不平衡现象普遍存在,在财政分权体制下,各地方政府的税收目标和税收征管力度存在差异。例如,王小龙和余龙(2018)指出,尽管中央已对企业税率做出明确法律规定,但地方政府掌握着对税收征管强度的自由裁量权,仍会使得各辖区内企业实际税率与法定税率之间存在偏差。一般来说,企业所处地区的税收征管力度越大,说明地方政府对相关政策法规的执行越严格和规范,对有关公共事务的处理(如退税审批)越快速及时。换言之,企业面临的税收征管强度越大,意味着其面临的留抵退税政策执行力度越大,给企业带来的政策收益越高,对企业雇佣劳动力的促进作用会越明显。综合以上分析,本文提出如下待检验研究假说:

研究假说2:增值税留抵退税政策对企业雇佣劳动力的促进作用在融资约束高、劳动密集型、税收征管强度大的企业中更显著。

三、研究设计

(一)计量模型

为考察留抵退税政策对企业雇佣劳动力决策的影响,本文将2018年财税[2018]70号文件的出台视为一项准自然实验,构建了如下双重差分模型:

| $ {Lab}_{i,t}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}\times {Post}_{t}\times {Treat}_{i}+\sum {\beta }_{i}{Controls}_{i,t}+FirmFE+YearFE+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

其中,下标i和t分别代表企业和年份。因变量

(二)指标选取及度量方式

结合现有研究,本文对指标选取及其度量方式进行细致界定。首先,对于企业雇佣劳动力的规模

(三)数据来源

本文选取中国A股上市公司作为研究样本,以2013—2021年为样本区间,初始数据来源于国泰安数据库。为了保证数据的质量和提高参数估计的有效性,本文根据以往研究惯例对原始数据进行如下预处理:(1)剔除金融类和ST类的上市公司;(2)删除财务数据缺失严重的上市公司;(3)为减少异常值对估计结果的干扰,对所有连续变量进行1%水平的缩尾处理(winsorize)。描述性统计结果显示,

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

基于计量模型(1),本文对留抵退税政策与企业雇佣劳动力规模之间的关系进行了实证检验,结果见表1。其中,列(1)仅控制时间固定效应和个体固定效应,未纳入表征企业特征的控制变量。在此基础上,本文在列(2)和列(3)中逐步加入企业层面的控制变量,列(4)则是纳入完整控制变量的结果。由表1可以看出,交互项

| 因变量:企业雇佣劳动力的规模Lab | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

|

|

0.095***(0.019) | 0.045***(0.014) | 0.040***(0.014) | 0.035**(0.014) |

| 控制变量 | 未控制 | 部分控制 | 部分控制 | 控制 |

| 个体+时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 28 142 | 25 351 | 25 121 | 24 388 |

| 调整R2 | 0.072 | 0.437 | 0.443 | 0.443 |

| 注:括号内为企业层面的聚类标准误;*、**和***分别代表10%、5%和1%的显著性水平。列(2)控制变量包括企业规模、公司年龄、总资产净利润率和营业收入增长率。列(3)控制变量包括企业规模、公司年龄、总资产净利润率、营业收入增长率、托宾Q、资产负债率。下同。 | ||||

(二)机制检验

在基准回归中,本文发现留抵退税政策的出台显著提高了企业雇佣劳动力的规模。那么,其背后的传导机制是什么?为更好地厘清留抵退税影响企业雇佣劳动力的作用机制,本文从缓解流动性约束的角度讨论留抵退税政策提升企业雇佣劳动力规模的机制。

首先,出于预防性储蓄动机,外部融资约束严重的企业需要在未来与现在之间进行跨期权衡。因为它们难以以较低成本从外部获得补充资金,所以它们对现金流的变动反应更为敏感,倾向于通过持有更多现金来增加内部资金积累,以应对未来的不确定事件对企业造成不利的风险冲击,避免自身陷入财务困境(Opler等,1999)。因此,本文预期,如果留抵退税的流动性约束缓解效应成立,企业现金流持有规模在留抵退税政策实施后理应减少。为验证该推断,本文用企业货币资金与总资产的比值

| Cash | 股利分配 | 银行贷款 | 贷款结构 | 营业规模 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

|

|

−0.014***(0.003) | 0.767***(0.268) | 0.103***(0.030) | 0.025**(0.011) | 0.064***(0.014) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体+时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 24 589 | 12 239 | 14 678 | 14 678 | 24 589 |

| 调整R2 | 0.112 | 0.280 | 0.612 | 0.058 | 0.718 |

除此之外,已有研究发现,企业股利分配水平与其面临的流动性约束密切相关(Almeida等,2004;全怡等,2016)。当企业自有资金匮乏、外部融资成本较高时,企业对内部资金的依赖度较高,企业往往不愿意或选择较少发放股利,而更倾向于将收益留存起来作为后续投资储备或维持正常生产经营;反之,当企业面临的流动性约束减弱时,企业的股利支付水平有所提高。为此,本文以企业应付股利加1后取自然对数来度量企业股利分配水平并将其作为因变量,分析留抵退税政策实施后企业的股利分配是否出现变化。回归结果如表2列(2)所示,交互项

其次,根据信号传递理论,留抵退税政策可视为“信号指示灯”,向市场传递了政府政策扶持的积极信号,使得银行提高对试点企业的信贷供给意愿。由此,试点企业获得的银行贷款理应有所增加。本文以企业短期借款与长期借款之和取自然对数作为银行贷款规模的度量指标,以探讨留抵退税政策的出台是否使得企业获得的信贷供给增加。回归结果如表2列(3)所示,交互项

总体而言,上述回归结果证实了留抵退税政策的出台缓解了企业流动性约束,表现为企业现金持有减少、股利分配和银行贷款增加以及营业规模的提高。由此可知,留抵退税政策影响企业雇佣劳动力的流动性约束缓解机制得到验证。

(三)稳健性测试

第一,动态效应分析。为了验证双重差分法的使用前提是否成立,本文利用事件分析法对留抵退税政策影响企业雇佣劳动力的动态效应进行考察。参考Jacobson等(1993)的做法,本文将2013年作为基期构建了如下计量模型:

| $ {Lab}_{i,t}={\beta }_{0}+{\sum }_{2014}^{2021}{\theta }_{t}{Year}_{t}\times {Treat}_{i}+\sum {\beta }_{i}{Controls}_{i,t}+FirmFE+YearFE+{\varepsilon }_{it} $ | (2) |

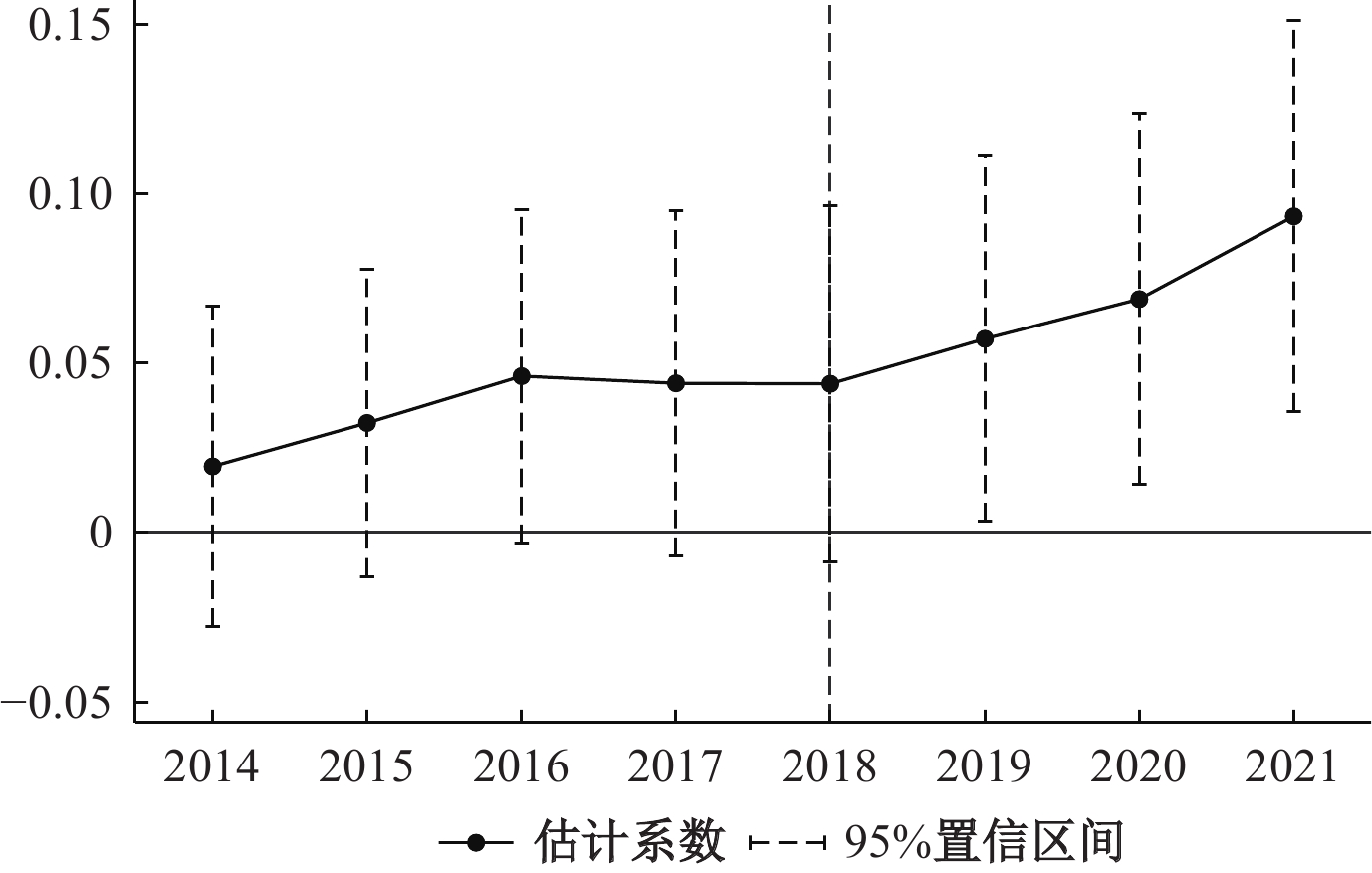

图1汇报了动态效应检验结果。本文重点关注的变量系数是

|

| 图 1 动态效应检验 |

第二,安慰剂检验。为了排除遗漏关键变量对识别假设的干扰,本文参考Chetty等(2009)、La Ferrara等(2012)的方法,通过随机抽取处理组进行安慰剂检验。该方法的具体逻辑是,将所有企业的处理变量数值构造一个备选矩阵,利用不放回抽样方法将元素随机分配到各企业,生成一个随机的、理论上不会对估计结果造成影响的替代性处理变量

第三,排除其他同时期政策影响。具体而言,本文做了如下工作:

(1)排除固定资产加速折旧政策影响。为了激励企业扩大投资,2014年财政部和国家税务总局出台了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》,宣布对专用设备制造业等六大试点行业实行加速折旧的所得税优惠政策。之后,该政策在2015年和2019年逐步推进,拓宽至更多行业。经证实,加速折旧政策对企业雇佣劳动力具有显著的正向激励作用(谢申祥和王晖,2021)。为排除加速折旧政策对留抵退税就业促进效应的干扰,本文在计量模型(1)中加入企业固定资产折旧比例这一控制变量,回归结果见表3列(1)。

| 因变量:企业雇佣劳动力规模Lab | ||||

| 加速折旧政策 | 降费政策 | 同时控制 | 删除先前试点行业 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

|

|

0.035**(0.014) | 0.036**(0.015) | 0.037**(0.015) | 0.036**(0.014) |

| 折旧比例 | −0.447***(0.102) | −0.473***(0.109) | ||

| 社保缴费 | 0.000(0.000) | 0.000(0.000) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体+时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 24 365 | 22 008 | 21 989 | 23 917 |

| 调整R2 | 0.447 | 0.433 | 0.436 | 0.440 |

(2)排除社保缴费变动的影响。社会保险缴费是企业劳动用工成本的一项重要支出,既有文献证明,社会保险缴费抬高了劳动力成本,改变了资本与劳动力之间的相对价格,诱发企业增加资本设备的投资以替代劳动力雇佣,从而对企业员工需求有显著的挤出效应(Kugler和Kugler,2009)。2016年开始,为减轻企业经营负担,政府推行了一系列降费政策,如2016年4月人力资源社会保障部、财政部印发《关于阶段性降低社会保险费率的通知》以下调社会保险法定缴费率。宋弘等(2021)利用全国税收调查数据发现,社保缴费率下降显著提高了企业的劳动力需求。基于上述情况,本文在计量模型(1)中加入社保缴费率,以排除社会保险缴费变动对企业雇佣劳动力决策造成的影响,相应回归结果见表3列(2)。

为了进一步保证检验结果的稳健性,本文同时排除上述两项政策对企业雇佣劳动力决策的影响,回归结果见表3列(3)。此外,鉴于财政部、国家税务总局于2014年、2016年对部分行业实施了增值税留抵退税政策,导致它们可能在2018年政策实施前就已经对劳动力雇佣做出了调整,因此本文删除了此部分行业后重新进行回归,回归结果如表3列(4)所示。观察表3的结果后不难发现,在控制住同期其他政策的影响后,留抵退税政策对企业扩大劳动力雇佣规模的激励作用依然显著且稳健,这说明基准回归结果依旧成立。

五、异质性分析与进一步讨论

(一)异质性分析

第一,基于企业融资约束的分组检验。前文机制检验表明,留抵退税政策的出台能有效缓解企业的流动性约束。因此,若企业面临的融资约束越严重,留抵退税政策缓解其融资约束的效应理应更强,对劳动力雇佣的促进作用也会越显著。为验证该逻辑推断,本文参考前人文献的方法对企业融资约束进行刻画,具体做法如下:①借鉴Hadlock和Pierce(2010)的方法,将企业事前的SA指数作为其融资约束程度的度量指标,并把SA指数中位数以上划分为高融资约束组,中位数以下划分为低融资约束组。②基于现有文献(全怡等,2016),融资约束程度高的企业倾向于减少股利分配,以保证内部资金充裕和财务灵活性。为此,本文采用企业应付股利与总资产的比值度量企业股利支付水平,将股利支付水平中位数以上划分为低融资约束组,中位数以下划分为高融资约束组。表4报告了基于企业融资约束的分组回归检验结果,从中可以观察到:交互项

| 因变量:企业雇佣劳动力规模Lab | ||||

| SA指数 | 股利支付 | |||

| 大 | 小 | 高 | 低 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

|

|

0.072***(0.021) | 0.006(0.019) | 0.016(0.019) | 0.051**(0.022) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体+时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 11 473 | 12 915 | 14 285 | 10 094 |

| 调整R2 | 0.455 | 0.439 | 0.424 | 0.471 |

第二,基于资本密集度的分组检验。相比于资本密集型企业,劳动密集度高的企业在生产经营过程中对技术、机器设备的需求和依赖程度相对较低,更依赖于劳动力这一生产要素,所以本文预期留抵退税政策对劳动密集型企业的劳动力雇佣影响会更强。为进一步考察留抵退税政策对不同资本密集度企业雇佣劳动力决策的异质性影响,本文借鉴李磊和盛斌(2019)的做法,分别基于企业和行业两个维度对样本企业进行分类,划分为资本密集型组和劳动密集型组两个组别,然后进行分样本回归分析。具体如下:①采用固定资产净值除以企业员工人数之比值来刻画企业资本密集度,把中位数以上企业划分为资本密集型组,中位数以下企业划分为劳动密集型组;②将同一行业中所有企业的资本存量和劳动力数量进行加总,两者相除以后得到行业的资本密集度,随后将中位数以上行业划分为资本密集型组,中位数以下行业划分为劳动密集型组。表5报告了分组回归结果。回归结果符合我们的理论预期,交互项

| 因变量:企业雇佣劳动力规模Lab | ||||

| 企业资本密集度 | 行业资本密集度 | |||

| 资本密集型 | 劳动密集型 | 资本密集型 | 劳动密集型 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

|

|

0.025(0.020) | 0.056***(0.020) | 0.014(0.021) | 0.075***(0.023) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体+时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 13 282 | 11 106 | 11 746 | 11 311 |

| 调整R2 | 0.457 | 0.437 | 0.428 | 0.464 |

第三,基于税收征管的分组检验。税收政策的激励作用需要良好的制度环境为其提供支持和保障,中国疆域辽阔,各地区之间的税收征管能力、执行力度迥异。在税收征管环境良好的地区,相关部门对于政策的执行会更严格和规范,对退税减税政策的贯彻落实会更到位,从而会强化留抵退税政策对企业劳动力雇佣的促进作用。因此,本文预期,留抵退税政策对劳动力雇佣规模的促进作用在税收征管力度大的企业中更为凸显。基于这一推断,本文借鉴既有文献的做法来刻画企业承担的税收征管力度(刘贯春等,2021),具体做法为:①本文采用企业应缴所得税与营业收入的比值来构造个体企业实际税收负担的度量指标,将中位数以上企业划分为高税收征管力度组,中位数以下企业划分为低税收征管力度组。②本文采用省级层面的预算支出与预算收入之差除以地区生产总值的比值来度量地区财政压力,将中位数以上地区划分为高税收征管力度组,中位数以下地区划分为低税收征管力度组。正如表6所示,交互项

| 因变量:企业雇佣劳动力规模Lab | ||||

| 实际税负 | 地区财政压力 | |||

| 高 | 低 | 高 | 低 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

|

|

0.064***(0.020) | 0.016(0.020) | 0.061***(0.020) | 0.012(0.020) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体+时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 12956 | 11427 | 12034 | 11180 |

| 调整R2 | 0.438 | 0.460 | 0.462 | 0.416 |

(二)进一步讨论

当前,中国经济由高速发展向高质量发展转型升级,与此相协同,企业的人力资本也亟需提升。刘啟仁和铁瑛(2020)基于中国数据发现,企业雇佣劳动力的结构升级显著正向促进了产品质量的提高,这对中国提高产品制造的核心竞争力,从“贸易大国迈向贸易强国”具有重要意义。本文前述的实证结果已表明,留抵退税政策激励企业提高劳动力雇佣水平,那么,留抵退税政策能否进一步优化企业的人力资本结构呢?为了回答该问题,本文以企业的技术员工数量除以员工总数的比值即技术员工占比作为因变量,进而探讨留抵退税政策对企业员工雇佣结构的影响。回归结果如表7列(1)所示,

| 技术人员占比 | 工资 | 劳动收入份额 | |

| (1) | (2) | (3) | |

|

|

0.013***(0.003) | 0.047**(0.023) | 0.000(0.000) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体+时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 22596 | 24503 | 24549 |

| 调整R2 | 0.013 | 0.286 | 0.074 |

除了员工雇佣结构外,员工工资水平也是企业雇佣劳动力决策的一个重要组成部分。根据邵敏等(2013)的研究,企业流动性约束对员工工资具有“就业效应”,即企业信贷融资约束的降低有助于企业扩大劳动力需求规模进而提高员工工资水平。在此逻辑下,留抵退税政策实施后,企业员工工资水平应有所提高。本文以应付职工薪酬除以员工人数后取自然对数作为因变量,以探讨留抵退税政策可能对其造成的影响,结果见表7列(2)。不难看出,交互项

六、研究结论与政策建议

本文基于2013—2021年非金融类上市公司数据,以2018年财税[2018]70号文件的出台为准自然实验,考察增值税留抵退税政策对企业就业吸纳能力的影响。本文的研究结果显示,留抵退税政策显著扩大了企业就业规模。作用机制的研究发现,留抵退税政策实行后,企业的现金持有水平显著降低,而股利分配规模和银行信贷规模显著提高,支持了留抵退税政策的流动性约束缓解效应。另外,本文从企业融资约束程度、资本密集度、税收征管强度三个方面分别对留抵退税政策促进企业提高就业规模的效应进行异质性分析,分组检验结果发现,留抵退税政策对融资约束严重、劳动密集型和税收征管力度大的企业影响更显著。本文还进一步发现留抵退税政策对技术员工占比、员工工资有显著正向作用,但对劳动收入份额无显著影响。本文丰富了留抵退税政策经济效应的相关研究,为后续财税优惠政策的出台和调整提供了一定的参考和经验证据。

根据上述研究结论,本文提出以下三点政策建议:第一,加大留抵退税政策支持力度。根据本文结论可知,增值税留抵退税政策对企业扩大就业规模具有显著的促进作用,因而在当前经济下行压力增大的背景下,政府相关部门应继续贯彻、落实好留抵退税政策,提高退税效率,优化退税流程,发挥好增值税留抵退税政策在提振市场预期、提高企业投资热情上的积极作用,以更好地减轻企业资金负担,提高市场资源配置效率,营造良好的营商环境,激发企业在吸纳市场就业上的潜能。第二,完善税收征管制度,提高税收征管效率。本文发现在税收征管环境良好的地区,留抵退税政策对企业就业规模的促进作用更强。因此,有关部门应继续完善现有的税收征管制度,加强税收征管,建立规范清晰的税收征管制度,以切实发挥税收优惠政策的就业促进作用,提高我国整体就业水平,实现充分、高质量就业。第三,切实缓解企业尤其是中小民营企业的融资约束。本文研究发现,留抵退税政策通过缓解流动性约束进而促进企业提高就业规模,且该促进作用在中小民营企业等融资约束严重的企业中表现得更明显。因此,应加快资本市场的改革进程,完善金融市场制度,健全信息披露制度,降低信息不对称程度,加大对企业的信贷支持,合理放宽银行体系的信贷融资约束,切实降低实体企业尤其是民营企业、中小微企业的融资成本,以激发企业经营、投资活力,促进国内经济持续稳定、高质量发展。

| [1] | 蔡伟贤, 沈小源, 李炳财, 等. 增值税留抵退税政策的创新激励效应[J]. 财政研究, 2022(5): 31–48. |

| [2] | 杜鹏程, 徐舒, 张冰. 社会保险缴费基数改革的经济效应[J]. 经济研究, 2021(6): 142–158. |

| [3] | 何杨, 邓粞元, 朱云轩. 增值税留抵退税政策对企业价值的影响研究——基于我国上市公司的实证分析[J]. 财政研究, 2019(5): 104–117. |

| [4] | 李磊, 盛斌. 性别雇佣偏见与企业生产率[J]. 经济学(季刊), 2019(4): 1267–1288. |

| [5] | 刘长庚, 谷阳, 张磊, 等. 增值税留抵退税政策的就业促进效应[J]. 财政研究, 2022(9): 44–57. |

| [6] | 刘贯春, 叶永卫, 张军. 社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业——基于《社会保险法》实施的准自然实验[J]. 中国工业经济, 2021(5): 152–169. |

| [7] | 刘啟仁, 铁瑛. 企业雇佣结构、中间投入与出口产品质量变动之谜[J]. 管理世界, 2020(3): 1–23. |

| [8] | 刘啟仁, 赵灿, 黄建忠. 税收优惠、供给侧改革与企业投资[J]. 管理世界, 2019(1): 78–96. |

| [9] | 罗长远, 陈琳. 融资约束会导致劳动收入份额下降吗?——基于世界银行提供的中国企业数据的实证研究[J]. 金融研究, 2012(3): 29–42. |

| [10] | 牟俊霖, 王阳. 财政政策、货币政策对中国就业的影响路径研究——基于面板中介效应模型的估计[J]. 财政研究, 2017(8): 18–28. |

| [11] | 全怡, 梁上坤, 付宇翔. 货币政策、融资约束与现金股利[J]. 金融研究, 2016(11): 63–79. |

| [12] | 邵敏, 包群, 叶宁华. 信贷融资约束对员工收入的影响——来自我国企业微观层面的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2013(3): 895–912. |

| [13] | 宋弘, 封进, 杨婉彧. 社保缴费率下降对企业社保缴费与劳动力雇佣的影响[J]. 经济研究, 2021(1): 90–104. |

| [14] | 王小龙, 余龙. 财政转移支付的不确定性与企业实际税负[J]. 中国工业经济, 2018(9): 155–173. |

| [15] | 吴怡俐, 吕长江, 倪晨凯. 增值税的税收中性、企业投资和企业价值——基于“留抵退税”改革的研究[J]. 管理世界, 2021(8): 180–194. |

| [16] | 谢申祥, 王晖. 固定资产加速折旧政策的就业效应[J]. 经济学动态, 2021(10): 100–115. |

| [17] | 杨畅, 庞瑞芝. 契约环境、融资约束与“信号弱化”效应——基于中国制造业企业的实证研究[J]. 管理世界, 2017(4): 60–69. |

| [18] | 尹恒, 迟炜栋. 增值税减税的效应: 异质企业环境下的政策模拟[J]. 中国工业经济, 2022(2): 80–98. |

| [19] | 余明桂, 王空. 地方政府债务融资、挤出效应与企业劳动雇佣[J]. 经济研究, 2022(2): 58–72. |

| [20] | Acharya V V, Eisert T, Eufinger C, et al. Real effects of the sovereign debt crisis in Europe: Evidence from syndicated loans[J]. The Review of Financial Studies, 2018, 31(8): 2855–2896. DOI:10.1093/rfs/hhy045 |

| [21] | Almeida H, Campello M, Weisbach M S. The cash flow sensitivity of cash[J]. The Journal of Finance, 2004, 59(4): 1777–1804. DOI:10.1111/j.1540-6261.2004.00679.x |

| [22] | Benmelech E, Frydman C, Papanikolaou D. Financial frictions and employment during the Great Depression[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 133(3): 541–563. DOI:10.1016/j.jfineco.2019.02.005 |

| [23] | Chetty R, Looney A, Kroft K. Salience and taxation: Theory and evidence[J]. American Economic Review, 2009, 99(4): 1145–1177. DOI:10.1257/aer.99.4.1145 |

| [24] | Fan Z Y, Liu Y. Tax compliance and investment incentives: Firm responses to accelerated depreciation in China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2020, 176: 1–17. |

| [25] | Fazzari S M, Athey M J. Asymmetric information, financing constraints, and investment[J]. The Review of Economics and Statistics, 1987, 69(3): 481–487. DOI:10.2307/1925536 |

| [26] | Greenwald B C, Stiglitz J E. Externalities in economies with imperfect information and incomplete Markets[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1986, 101(2): 229–264. DOI:10.2307/1891114 |

| [27] | Hadlock C J, Pierce J R. New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index[J]. The Review of Financial Studies, 2010, 23(5): 1909–1940. DOI:10.1093/rfs/hhq009 |

| [28] | Jacobson L S, LaLonde R J, Sullivan D G. Earnings losses of displaced workers[J]. The American Economic Review, 1993, 83(4): 685–709. |

| [29] | Kugler A, Kugler M. Labor market effects of payroll taxes in developing countries: Evidence from Colombia[J]. Economic Development and Cultural Change, 2009, 57(2): 335–358. DOI:10.1086/592839 |

| [30] | La Ferrara E, Chong A, Duryea S. Soap operas and fertility: Evidence from Brazil[J]. American Economic Journal:Applied Economics, 2012, 4(4): 1–31. DOI:10.1257/app.4.4.1 |

| [31] | Liu G C, Liu Y Y, Zhang C S. Tax enforcement and corporate employment: Evidence from a quasi-natural experiment in China[J]. China Economic Review, 2022, 73: 101771. DOI:10.1016/j.chieco.2022.101771 |

| [32] | Opler T, Pinkowitz L, Stulz R, et al. The determinants and implications of corporate cash holdings[J]. Journal of Financial Economics, 1999, 52(1): 3–46. DOI:10.1016/S0304-405X(99)00003-3 |

| [33] | Shen C H, Lin C Y. Political connections, financial constraints, and corporate investment[J]. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2016, 47(2): 343–368. DOI:10.1007/s11156-015-0503-7 |