2023第49卷第5期

2. 上海财经大学 经济学院, 上海 200433

2. School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

一、引 言

改革开放以来,特别是2001年中国加入世界贸易组织(WTO)后,中国制造在国际贸易中迅速崛起。随着全球化进程的深入,中国在全球贸易体系中的地位日益提高。但是,在2008年国际金融危机后,伴随着全球经济增速下滑,贸易保护主义开始抬头,对中国出口增长的诋毁变得越来越多。在这一过程中,欧美学术界也推波助澜,将过去二三十年间中国出口增长称之为“中国冲击”(China Shock)(Autor等,2013),认为中国出口不仅对其本国就业产生负面影响,而且还会对技术创新(Autor等,2020b)、居民健康(Pierce和Schott,2016)、政治选举(Autor等,2020a)、婚姻选择(Autor等,2019)等产生负面影响,即进口国患上了“中国综合征”(China Syndrome)。然而,以上研究都只是将责任简单地推给中国,假设中国出口是一个纯粹的外生冲击,并没有从本国内部寻找对中国进口增加的一般性原因。

中国出口增加固然有加入全球化进程后关税降低、贸易成本下降等原因(毛其淋和盛斌,2013),但相当大程度上也是欧美各国自身债务周期导致的消费增加的结果。在过去的几十年里,在低利率和宽松信贷的刺激下,欧美各国从政府到家庭均大幅增加债务,杠杆率持续攀升(Mian等,2020b )。从经济学理论来看,家庭债务的增加会从两方面刺激消费:一是家庭债务的增加会放松家庭预算约束,家庭可以更好地配置资源,增加消费(Zeldes,1989);二是伴随着房价上涨带来的财富效应,住房净值贷款(Home Equity Loans)的存在使得家庭可以在房地产繁荣时期借到更多的钱用于消费(Mian和Sufi,2011;Bhutta和Keys,2016)。而家庭消费的增加会进一步增加该国的进口(Mian等,2017)。因此,全球贸易自由化的浪潮和世界各国加杠杆的外因,与中国为经济发展而努力的内因相碰撞,自然会引起中国出口的增加。

本文首先通过构建一个两期的简约模型,厘清了家庭债务周期产生的原因和影响。即当房价上升或利率降低导致家庭财富与收入升高时,家庭有动力通过房贷将资产变现而增加总需求,而这反映到外贸上即为对进口(特别是中国进口商品)的增加。其次,通过使用1979—2018年 40个国家的非平衡面板数据,在控制了时间固定效应以及个体固定效应的基础上,本文实证检验了各国家庭债务变动与中国出口增加之间的关系。基准结果显示,各国家庭债务增长是带动中国出口增加的重要因素,家庭债务每增加1%会使得中国出口增加0.428%。且这一结果在中国加入WTO前后、2008年国际金融危机前后均成立。这一结果表明中国出口增加是由各进口国家庭债务增加这一原因所致。再次,异质性分析结果表明,国外家庭部门降杠杆和加杠杆的影响具有非对称性,国外家庭债务收缩对中国出口增长产生的负面效应显著大于家庭债务扩张对中国出口的正向促进作用;对中国产品需求偏好程度越高的地区,其家庭债务扩张对中国出口增长的正向效应越大;不同发达程度以及收入水平的地区间家庭债务的影响不具有异质性,但处于不同地理位置上的地区间具有异质性;家庭债务扩张虽然在短期内会提振中国出口增长,但长期来看并不利于中国出口增长,这也与家庭债务周期对经济增长影响的研究结论一致(Mian等,2017)。最后,本文探讨了国外家庭债务影响中国出口增长的作用渠道与内在机制,进一步将简约模型的结果与实证证据结合起来。利用面板VAR模型发现,房价上涨和利率下降均会使得家庭债务扩张,由此带来的消费增加会促进该国向包括中国在内的全球其他国家的进口。

本文的贡献主要有两点:第一,近年来,中国出口的快速增长引起了越来越多学者的关注。一方面,国外学者侧重于探讨中国出口增长的经济影响,指责中国出口增长是“中国冲击”,会对全球制造业就业带来负面影响(Autor等,2014;Paz,2018;Asquith等,2019;Bernard等,2020);另一方面,国内学者偏重于研究中国出口扩张背后的国内供给侧因素(刘志彪和张杰,2009;毛其淋和盛斌,2013;施炳展,2016;马述忠和张洪胜,2017;李兵和李柔,2017;鲁晓东和刘京军,2017;许和连和王海成,2018;王海成等,2019;戴美虹等,2021)。而本文则从国外家庭债务周期入手,将中国出口增加与进口国需求冲击相结合,指出中国出口增加本质上是各国总需求扩张所致,是各国家庭进行最优化选择的结果。第二,通过分析国外家庭债务扩张与中国出口之间的关系,拓展了家庭债务扩张的消费需求渠道的研究。近四十年来,家庭需求渠道是欧美等发达经济体家庭债务扩张影响实体经济的重要渠道(Mian等,2020a ),无论是利用微观家庭数据的文献,还是利用宏观跨国数据的文献,均发现家庭债务上升往往伴随着消费的上升(Mian和Sufi,2018)。本文的分析则将这一渠道应用于中国出口,指出债务周期还可能影响跨国贸易,为理解全球各国间的贸易往来提供了新的视角。

二、理论分析

本部分参考Zhu等(2019)的做法,通过构建一个简约模型来阐述家庭债务变动的原因及其对消费的影响。模型共两期,家庭每期的总消费由国内消费

| $ C={\left[\alpha {c}_{D}^{\rho }+\left(1-\alpha \right){c}_{F}^{\rho }\right]}^{1/\rho } $ |

这里,国内消费

| $ {c}_{D}={\left(\frac{\alpha }{{p}_{D}}\right)}^{\sigma }\frac{C}{{\alpha }^{\sigma }{p}_{D}^{1-\sigma }+{\left(1-\alpha \right)}^{\sigma }{p}_{F}^{1-\sigma }} $ |

| $ {c}_{F}={\left(\frac{1-\alpha }{{p}_{F}}\right)}^{\sigma }\frac{C}{{\alpha }^{\sigma }{p}_{D}^{1-\sigma }+{\left(1-\alpha \right)}^{\sigma }{p}_{F}^{1-\sigma }} $ |

其中,

由于本文主要关注家庭总需求变动对进出口的影响,因此模型的重点将放在对家庭总消费的求解上。考虑一个两期模型,代表性家庭在第一期期初拥有住房存量

| $ \max\left[U\left({C}_{1}\right)+\beta U\left({C}_{2}\right)\right] $ |

受约束于:

| $ {C}_{1}+r{M}_{0}+{A}_{1}={Y}_{1}+{M}_{1}+\left(1+r\right){A}_{0} $ | (1) |

| $ {M}_{1}\le ph\times H-{M}_{0} $ | (2) |

| $ {C}_{2}={Y}_{2}+ph\times H-\left(1+r\right)\left({M}_{0}+{M}_{1}\right)+{\left(1+r\right)A}_{1} $ | (3) |

其中,

1. 如果抵押约束是无约束力的(Non-Binding),也就是家庭的借贷没有超过最大限值,那么家庭第一期的最优消费表达式为:

| $ {C}_{1}=\frac{1}{1+\beta }\left[{Y}_{1}+\frac{{Y}_{2}}{1+r}-\left(1+r\right){M}_{0}+\frac{ph\times H}{1+r}\right] $ |

此时,国外消费,即进口额为:

| $ {c}_{F}={\left(\frac{1-\alpha }{{p}_{y}}\right)}^{\sigma }\dfrac{\left[{Y}_{1}+\dfrac{{Y}_{2}}{1+r}-\left(1+r\right){M}_{0}+\dfrac{ph\times H}{1+r}\right]}{\left(1+\beta \right)\left({\alpha }^{\sigma }{p}_{x}^{1-\sigma }+{\left(1-\alpha \right)}^{\sigma }{p}_{y}^{1-\sigma }\right)} $ |

对应的贷款为:

| $ {M}_{1}=\frac{{Y}_{2}+ph\times H}{\left(1+\beta \right)\left(1+r\right)}-\frac{\beta }{1+\beta }{Y}_{1}-\frac{1-\beta r}{1+\beta }{M}_{0} $ |

由上式可知,如果住房资产增加越多,那么家庭就越有动力去借贷;同时,如果家庭初期收入越高,初始债务越多,家庭的房屋净值越低,那么家庭就越没有动力去借贷。

2. 如果抵押约束是有约束力的(Binding),即家庭的借贷达到了最大值,此时家庭第一期的消费为:

| $ {C}_{1}={Y}_{1}+ph\times H-\left(1+r\right){M}_{0} $ |

此时,国外消费,即进口额为:

| $ {c}_{F}={\left(\frac{1-\alpha }{{p}_{y}}\right)}^{\sigma }\frac{{Y}_{1}+ph\times H-\left(1+r\right){M}_{0}}{{\alpha }^{\sigma }{p}_{x}^{1-\sigma }+{\left(1-\alpha \right)}^{\sigma }{p}_{y}^{1-\sigma }} $ |

对应的贷款为:

| $ {M}_{1}=ph\times H-{M}_{0} $ |

从上述两种情形中总需求的表达式可知,无论家庭的借贷约束是否有约束力,如果家庭的财富受房价上升的影响而上升,则家庭的消费均会上升,并且这种上升是通过借贷

H1:家庭债务的增加会推动消费的上升,进而增加对国外商品的消费,在本文中这种消费体现为对中国产品的需求。

进一步地,叠加总消费的表达式与对国外产品需求的表达式可以看出,在家庭债务扩张期间,如果由于某些政策的原因使得国外商品更便宜,则家庭债务扩张产生的影响更大。因此,我们提出研究假设2如下:

H2:在家庭债务扩张且中国产品价格相对便宜的时期,家庭债务对中国出口的影响更大。

从以上消费与债务的表达式还可以看出,当家庭的预算约束无约束力时,消费和债务对家庭财富的弹性为

H3:在经济下行或者家庭部门降杠杆时,家庭债务对中国出口的影响更大。

三、实证结果

本部分将系统地分析家庭债务、企业债务和中国出口之间的关系。首先,探讨家庭债务和企业债务变动对中国出口增长率的影响;其次,探讨家庭债务对中国出口的异质性影响以及家庭债务的中长期影响。①

(一)家庭债务扩张与中国出口增长

样本期内,家庭债务扩张存在四年的持续性,②因此,我们在回归时对各变量进行四年间隔的长差分处理,最终基准回归模型设定如下:

| $ {\Delta }_{4}\mathrm{l}\mathrm{n}{EXP}_{it}={\beta }^{HH}{\Delta }_{4}\mathrm{l}\mathrm{n}{D}_{it}^{HH}+{\beta }^{F}{\Delta }_{4}{\mathrm{l}\mathrm{n}D}_{it}^{F}+{X}_{it}^{{\text{'}}}{\Gamma }+{u}_{i}+{\theta }_{t}+{\varepsilon}_{it} $ | (4) |

其中,

需要指出的是,为保证回归结果不受中国出口水平值的影响,我们还控制了中国出口的水平值滞后项。由于宏观经济不仅受债务增速的影响,也受债务水平的影响(马勇和陈雨露,2017;纪洋等,2021),因此为避免债务变动对中国出口的影响受其自身债务水平的干扰,本文也控制了各国的家庭和企业债务的水平值滞后项。同时,模型还控制了国家固定效应

表1报告了基准模型的回归结果。列(1)仅考虑家庭债务扩张对中国出口的刺激作用;列(2)仅考虑企业债务扩张的影响;列(3)将家庭和企业债务合并为私人部门债务,考察两者的整体影响;在列(4)中,将家庭和企业债务同时放入回归方程中,在家庭和企业债务联动情况下考察两者的单独影响;列(5)考虑到中国出口增长可能与初始时刻的情况相关,加入了初始债务水平变量;列(6)进一步加入了初始的中国出口水平变量。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

|

|

0.302***(0.051) | 0.346***(0.089) | 0.259**(0.103) | 0.428***(0.058) | ||

|

|

0.297***(0.092) | −0.092(0.141) | −0.035(0.144) | 0.076(0.112) | ||

|

|

0.352***(0.089) | |||||

| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |

| R2 | 0.635 | 0.610 | 0.619 | 0.636 | 0.639 | 0.796 |

| 注:标准误均为国家和年份层面的聚类标准误,*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。下同。 | ||||||

从表1的前三列结果中可以看出,无论是家庭债务,还是企业债务,均会对中国出口产生正向的刺激作用,但两者之间存在替代性,私人部门债务的总影响要小于家庭债务和企业债务的影响之和(0.352<0.302+0.297)。而从后三列的结果可以看到,在将家庭债务和企业债务同时放入回归方程中时,家庭债务的影响始终显著为正,且一国的家庭债务变动1个百分点,中国向该国出口就会变动0.428个百分点,而企业债务的结果却不再显著。这与Mian和Sufi(2017)的结论一致,即信贷扩张驱动的需求增长是家庭债务特有的,企业债务或政府债务增长不会产生相似结果。③以上结果也验证了H1,即家庭债务的增加会增加中国出口。

我们认为产生上述结果的原因主要有三点:第一,企业债务扩张可能会增加中间品或原材料的进口。如果一个国家的出口以原材料或者中间产品为主,则企业债务扩张会正向影响该国出口,这可以被称为“生产效应”。第二,企业扩大经营,债务扩张会增加该国国内产出,取代国外进口,这可以被称为“替代效应”。第三,企业扩大经营,债务扩张会通过一般均衡效应增加该国的国内家庭收入,家庭部门收入提高会增加对商品的需求,从而增加进口,这可以被称为“收入效应”。由于中国出口的商品以最终产品为主,因此,企业债务扩张主要通过“收入效应”扩大来自中国的进口,而这一影响机制与家庭债务影响机制类似,从计量经济学的角度来看会被家庭债务扩张吸收,这也就导致企业债务扩张的影响不显著。

当前有关“中国威胁论”的主要攻击是针对中国加入WTO后中国出口的快速增长,因此我们进一步检验了加入WTO前后家庭债务对中国出口的刺激作用是否发生变化。表2报告了回归结果。前两列分别使用中国加入WTO前、加入WTO后子样本进行回归,列(3)通过引入中国是否加入WTO的虚拟变量与债务的交互项进行回归。结果表明,不论是在加入WTO之前,还是加入WTO之后,家庭债务扩张对中国出口增长的影响均是显著的,且交互项的回归结果并不显著,这说明家庭债务对中国出口的促进作用并不受加入WTO这一事件的影响。这一结果也就拒绝了H2,表明债务扩张对中国出口的影响并没有被相对价格的变化放大,也间接说明中国出口可能并不是一个“进口冲击”。同时,由企业债务的估计结果也可以看出中国出口结构的变化。在加入WTO之前,企业债务增加会挤出中国出口,这表明此时中国出口的主要是最终消费品;但在此之后,随着中国的产业升级,国外企业债务增加反倒会增加中国的出口,这表明中国出口产品中也大量包含了中间产品,而不再仅仅是最终消费品。

| (1)加入WTO前 | (2)加入WTO后 | (3)全样本 | |

|

|

0.491***(0.153) | 0.451***(0.094) | 0.403***(0.088) |

|

|

−0.129(0.211) | 0.047(0.128) | 0.037(0.191) |

|

|

0.021(0.107) | ||

|

|

0.068(0.176) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 343 | 641 | 984 |

| R2 | 0.752 | 0.883 | 0.796 |

(二)异质性分析

1. 家庭债务周期的非对称性。家庭债务主要通过家庭消费需求渠道对中国出口产生影响。对处于信贷扩张的国家来说,家庭债务扩张会使得家庭放松预算约束,增加中国出口;而在信贷紧缩的国家,家庭会收紧预算约束,进而对中国出口产生负向影响。表3列(1)仅考虑家庭债务扩张的样本,列(2)仅考虑家庭债务紧缩的样本,列(3)则构建了该国在

| (1)信贷扩张 | (2)信贷收缩 | (3)全样本 | |

|

|

0.336***(0.070) | 0.547***(0.156) | |

|

|

0.023(0.088) | 0.111(0.302) | |

|

|

0.348***(0.057) | ||

|

|

0.561***(0.096) | ||

|

|

0.094(0.113) | ||

|

|

0.165(0.166) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 763 | 218 | 984 |

| R2 | 0.773 | 0.868 | 0.798 |

为进一步验证中国出口增长的原因是国外家庭债务扩张引起的总需求增加,本文以2008年国际金融危机为例,探讨了经济下行时家庭债务对中国出口的影响是否不同于正常经济增长时期。消费理论认为,当经济下行时,家庭收入下降,家庭的预算约束更易受到限制,更容易受到信贷约束的影响,因此家庭债务对总需求的影响可能会被信贷约束放大。具体而言,本文分别选取了2008年国际金融危机这一冲击前期、当期和后期各五年作为一个家庭债务周期进行分析。从表4可以看出,在三个时间段中,家庭债务的系数均显著为正,且当期家庭债务的系数远大于前期和后期。也就是说,2008年国际金融危机引起的经济下行可能会使得家庭信贷约束收紧,放大家庭债务对中国出口的影响。同时,以上两组分析也验证了H3,即经济下行或降杠杆会放大家庭债务对出口的刺激作用。④

| (1)2003—2007年 | (2)2008—2012年 | (3)2013—2017年 | |

|

|

0.359***(0.043) | 0.700***(0.175) | 0.257***(0.093) |

|

|

−0.047(0.114) | −0.112(0.238) | −0.067(0.103) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 177 | 190 | 200 |

| R2 | 0.805 | 0.617 | 0.740 |

2. 对中国产品的消费偏好程度。考虑到不同国家对中国产品的偏好度存在差异,即理论模型中不同国家的

| (1)低偏好国家 | (2)高偏好国家 | (3)全样本 | |

|

|

0.278***(0.082) | 0.484***(0.084) | 0.325***(0.077) |

|

|

0.144(0.134) | 0.072(0.182) | 0.207(0.144) |

|

|

0.157**(0.075) | ||

|

|

−0.226*(0.133) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 544 | 440 | 984 |

| R2 | 0.837 | 0.777 | 0.797 |

3. 经济发展程度和区域异质性。考虑到不同发展阶段的国家对外依存度不同,且各国间贸易可能受地域等因素的影响,本文从经济发展程度和区域位置两个方面进行了异质性分析。

表6报告了是否存在经济发展程度异质性的回归结果。前三列结果显示,发达国家和发展中国家的家庭债务扩张对中国出口增长的影响无较大差异,表明家庭债务扩张所驱动的对中国产品的需求增长,并不会受到该国发展程度的影响。表6的后三列考察了收入水平是否会使得家庭债务对中国出口产生异质性效应。结果发现,高收入和低收入国家的家庭债务系数均显著为正,然而低收入国家和高收入国家之间家庭债务对中国出口的影响无显著差异。总之,经济发展的不同阶段不会使得一国的家庭债务扩张对中国出口增长产生异质性效应。

| 发达/发展中国家 | 高/低收入国家 | |||||

| (1)发达 | (2)发展中 | (3)全样本 | (4)高收入 | (5)低收入 | (6)全样本 | |

|

|

0.363***(0.079) | 0.355***(0.063) | 0.395***(0.080) | 0.365***(0.061) | 0.430***(0.067) | 0.408***(0.112) |

|

|

−0.002(0.109) | 0.046(0.108) | 0.144(0.149) | 0.137(0.118) | −0.063(0.097) | 0.140(0.207) |

|

|

0.086(0.100) | |||||

|

|

−0.133(0.152) | |||||

|

|

0.016(0.107) | |||||

|

|

−0.079(0.197) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 715 | 269 | 984 | 801 | 183 | 984 |

| R2 | 0.803 | 0.949 | 0.796 | 0.780 | 0.954 | 0.796 |

表7报告了区域异质性的结果。可以看出,各个区域的结果均显著,表明家庭债务扩张推动中国出口增长具有普遍性。当然,不同区域也显示出一定的异质性,北美的家庭债务扩张对中国出口增长的推动作用最大,其次是亚洲和欧洲。同时在企业债务方面,欧洲国家的企业债务对中国出口增长有促进作用,虽然结果并不显著;而北美和亚洲的企业债务对中国出口增长有抑制作用,且北美国家的抑制作用不仅显著,数值也超过了家庭债务。这一结果也表明,不同区域对中国产品的需求具有产业上的差异,北美和亚洲等国家可能更倾向于从中国进口最终消费品,即如果本国企业债务增加,扩大再生产,则对中国的需求就下降;但欧洲国家不但从中国进口最终消费品也进口中间品,这也反映出企业债务与中国出口间的正相关性。

| (1)欧洲 | (2)北美洲 | (3)亚洲 | |

|

|

0.339***(0.090) | 0.841***(0.152) | 0.433***(0.116) |

|

|

0.025(0.161) | −0.970***(0.263) | −0.087(0.221) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 557 | 72 | 200 |

| R2 | 0.793 | 0.977 | 0.886 |

(三)稳健性检验⑤

1. 内生性处理。在基准回归中,本文采用长差分固定效应模型能控制住未被观测到的国家异质效应。但是,国外家庭债务与中国出口间可能存在联立性偏误,因为国外家庭债务扩张会促进中国出口,而中国出口使得国外市场竞争加剧,导致家庭收入等受到影响,家庭被动增加债务,这也是“中国冲击论”所持的观点。为此,本文通过使用房价增速和同期政策利率作为家庭债务变动的工具变量,结果发现基准模型低估了家庭债务扩张对中国出口增长的促进作用。同时,由于本文数据横跨四十年,各国宏观变量可能存在序列相关性,因此本文通过加入因变量的一阶滞后项建立动态面板模型,采用差分GMM和系统GMM进行检验,结果发现基准回归结果稳健。

2. 差分间隔。本文已经检验了将长差分时间间隔设置为四年的情形。为避免时间间隔选取的特殊性会影响估计结果,本文分别检验了一年、两年、三年和五年时间间隔的长差分,结果发现系数都在1%的水平上显著为正。

3. 样本选取方式。本文共考虑以下三种样本选取方式:(1)将样本拓展到1955—2019年;(2)在变量构造时,仅采用非重叠的四年间隔样本,即

4. 不同固定效应情形。考虑到各国不随时间变动的异质性以及经济增长等因素,本文在基准模型中加入了国家固定效应和时间固定效应。这里又考察了以下情形:(1)不控制国家固定效应和时间固定效应;(2)仅控制国家固定效应;(3)仅控制时间固定效应;(4)控制国家固定效应和线性时间趋势。结果发现,虽然不同情形下系数大小略有差异,但系数均在1%的水平上显著。

5. 国内外经济因素。本文从各国国内经济环境和中国国内经济环境两个方面考察基准回归结果的稳健性。首先,从各国国内经济环境考虑如下因素:(1)经济增速;(2)政府债务变动;(3)国家主权债务;(4)核心解释变量替换为杠杆率变动。其次,从中国国内经济环境考虑如下因素:(1)产业结构;(2)研发投入;(3)企业信息化程度;(4)企业互联网交易程度。结果表明,国外家庭债务扩张对中国出口的促进作用是显著的。

(四)家庭债务周期的中长期影响

在检验了家庭债务周期对中国出口的同期影响后,本文进一步探讨了家庭债务扩张在中长期对中国出口增长的动态影响。分析采用的模型如下:

| $ {\Delta }_{4}\mathrm{l}\mathrm{n}{EXP}_{it+k}={\beta }_{k}^{HH}{\Delta }_{4}\mathrm{l}\mathrm{n}{D}_{it}^{HH}+{\beta }_{k}^{F}{\Delta }_{4}{\mathrm{l}\mathrm{n}D}_{it}^{F}+{u}_{i}+{\theta }_{t}+{\varepsilon}_{it}\quad\quad k={0,1},\cdots, 10 $ | (5) |

其中,变量的定义如前所述。需要注意的是,此时我们更加关心

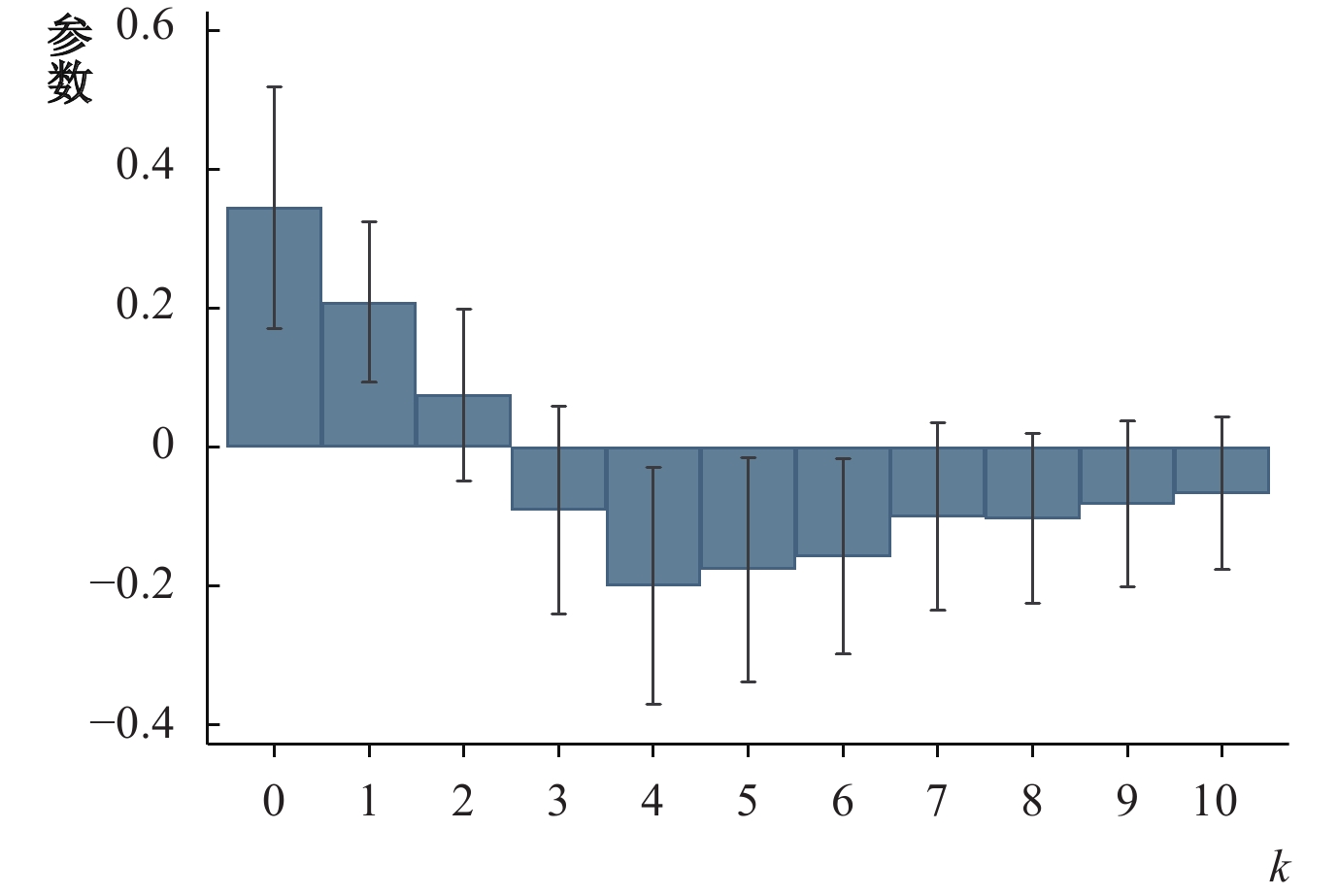

图1描述了家庭债务对中国出口的上述动态影响。从结果可以看出,在短期内,家庭债务扩张会刺激中国出口增长,这一正向刺激效应会持续三年;但在此之后,家庭债务会挤出中国出口。这一结果也与家庭债务扩张与经济增长的文献结论相一致(Mian等,2017),即家庭债务短期内会刺激总需求,但长期却会抑制总需求,在本文中则体现为对中国出口的影响。

|

| 图 1 家庭债务扩张与中国出口增长的动态变化 |

本部分的分析也具有重要的政策含义。首先,由家庭债务周期引致的外部需求冲击虽然可以刺激中国出口,但在其他国家陷入衰退(家庭部门降杠杆)时也会抑制中国出口,并且从债务扩张与收缩的异质性分析中也可以看出,家庭部门降杠杆的影响要超过加杠杆的影响。这就导致中国出口与全球债务周期紧密相关,波动增大,外贸出口企业跟随全球债务周期进行扩产或缩产,增加企业经营难度。例如,在2020年新冠疫情暴发后,国外停工停产,此时国外的消费需求会导致中国出口急速增加,但当疫情稳定、消费需求冲击消失后,中国出口则可能下降。因此,如何在外贸增速可能下滑的情形下继续保持稳定的经济增长成了政策制定者需要严肃考虑的事情。其次,家庭债务扩张在中长期内可能会降低中国出口,这也需要政策制定者在制定外贸政策时需要将全球债务周期所处的阶段考虑在内,制定更长远的政策。总体而言,降低中国经济对外部经济的依赖,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是实现经济高质量发展、把握发展主动权的根本保障。

四、机制分析

前文的基准回归结果表明,国外家庭债务扩张会增加国外对中国产品的需求,提高中国出口量。那么,国外家庭债务扩张是通过什么机制来影响中国出口的呢?

在过去几十年间,全球处于高房价、低利率的宽松信贷环境中。根据第二部分的理论分析可知,一方面,房价上涨会增加家庭的房屋净值,放松家庭预算约束,使得家庭在房地产繁荣时期借到更多的钱,增加了家庭贷款,促进其需求增加,提高消费;另一方面,利率下降也能够降低家庭的借贷成本,减少家庭贷款的还款额,进而刺激消费。而一国消费的增加又促进了该国向包括中国在内的全球其他国家的进口。接下来,本文将对上述机制进行进一步验证。

从家庭杠杆率与家庭消费和总进口的散点图中,我们发现家庭消费同家庭杠杆率呈正相关关系,且家庭债务在提高该国总进口的同时,也提高了总进口相对于该国GDP、进出口总额和消费的比重。⑥表8进一步报告了家庭债务扩张对该国消费和总进口的回归结果。从表8的前三列可以看出,家庭债务对各国消费和总进口均有显著促进作用,这说明家庭债务扩张会通过刺激消费而增加对国外产品的需求,从而增加总进口。表8列(4)的被解释变量是各国从中国以外的全球其他各国的进口量的对数值,家庭债务的系数显著为正,这表明家庭债务扩张引致的消费需求增加会导致该国从全球市场中的进口增长。

| (1)家庭消费 | (2)总消费 | (3)总进口 | (4)进口(不含中国) | |

|

|

0.099***(0.018) | 0.094***(0.013) | 0.135**(0.057) | 0.172***(0.045) |

|

|

0.053*(0.031) | 0.047*(0.028) | 0.081(0.070) | 0.082(0.057) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 992 | 944 | 970 | 970 |

| R2 | 0.582 | 0.599 | 0.580 | 0.693 |

上述分析初步印证了本文的关键机制,即一国的家庭债务扩张会促进该国需求增加,刺激该国消费增长,而且该国的消费需求会外溢至其他国家,导致该国向全球其他国家的进口增长。那么家庭债务扩张的原因是什么?接下来,本文采用面板VAR模型对这一机制加以深入研究。

我们基于1950—2018年跨国非平衡面板数据,构建了包括中央银行政策利率(CBPR)、实际住宅价格(RPP)、家庭债务总额(HHD)、家庭部门消费总额(CON)和总进口额(IMP)5个变量在内的面板VAR模型,用以检验家庭债务对消费和进口的影响。在这里,我们不仅考虑了家庭债务自身的冲击影响,而且也参考现有文献的做法,考虑了利率或房价等冲击引起的家庭债务变动所带来的影响。⑦

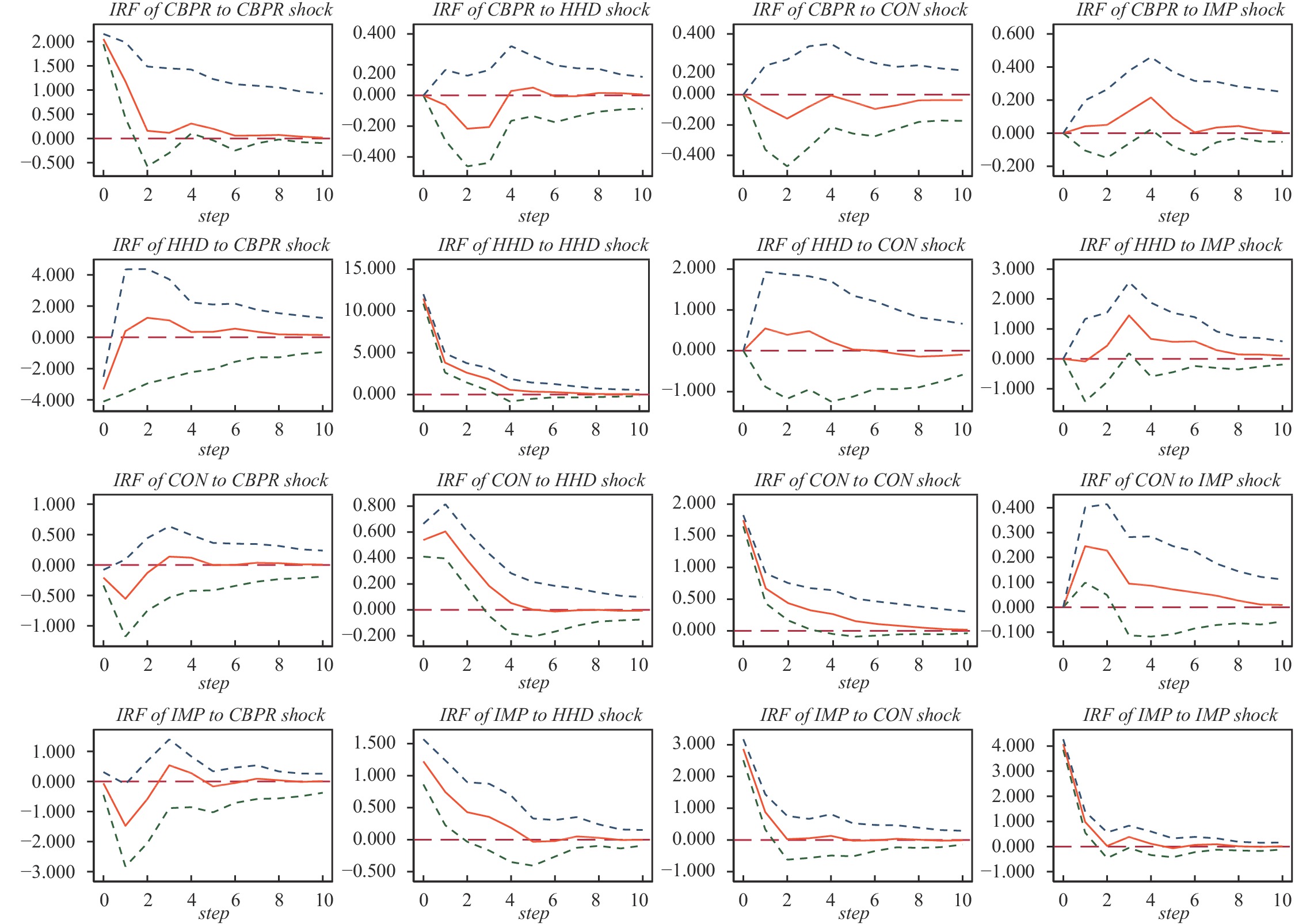

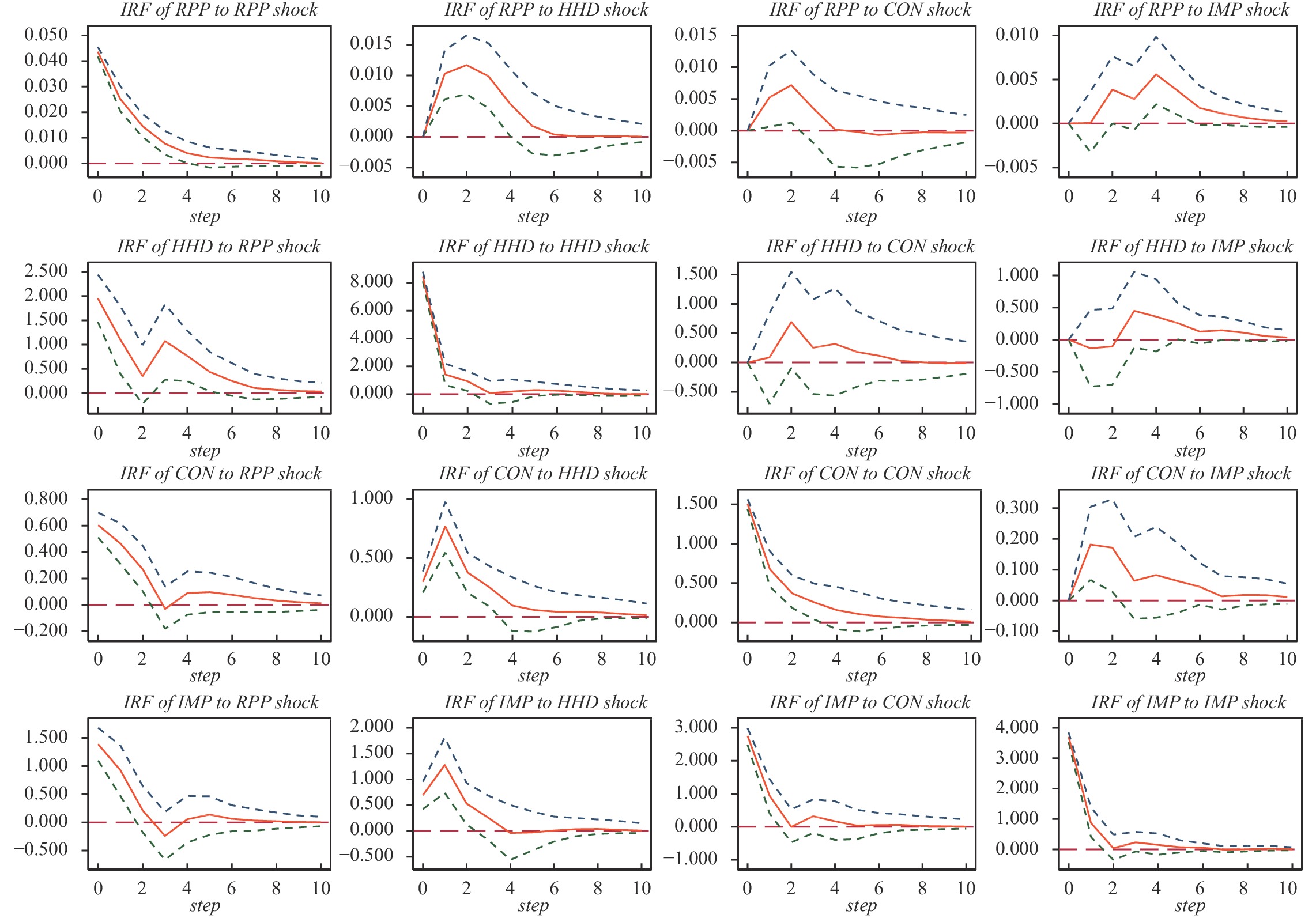

本文在综合考量了AIC、BIC和HQIC等信息准则的基础上,最终将最优滞后阶数确定为四期,同时在估计时采用控制国家和时间固定效应的GMM估计。为了捕捉利率和房价对家庭债务的不同影响,本文采用分开建模的方式。图2和图3分别报告了四变量

|

| 图 2 中央银行政策利率、家庭债务、家庭消费和总进口的四变量脉冲效应图 |

|

| 图 3 实际住宅价格、家庭债务、家庭消费和总进口的四变量脉冲效应图 |

从图2可以看出,家庭债务对利率冲击的响应是负向且显著的(第2行第1列),但不会对家庭消费冲击(第2行第3列)和总进口冲击(第2行第4列)产生响应。从图3可以看出,房价冲击也会导致家庭债务、家庭消费和总进口均增加(第1列)。从这两幅图中可以看出,无论是利率冲击或房价冲击导致的家庭债务上升(第1列),还是家庭债务自身的冲击影响(第2列),家庭债务与家庭消费和总进口同方向变动,而家庭债务却不会对家庭消费冲击和总进口冲击产生响应(第2行第3列和第4列)。综上所述,家庭债务扩张会推动消费和进口增长,而消费和进口的增长却不会反作用于家庭债务。

面板VAR模型的结果也验证了本文理论模型推导得出的基本结论,即一个经济体的房价上涨或利率下降均会导致该经济体的家庭债务扩张,同时家庭债务扩张又会刺激家庭消费,进而促进该经济体从全球其他经济体的进口。

五、结论与启示

改革开放以来,中国积极加入全球化进程,出口增速迅猛,已成为全球贸易中的重要力量。但是,在这一过程中,国外很多研究不承认中国出口增长是全球化进程的自然结果,会给全球带来福利收益,反倒将其认定为一种对进口国的负面冲击,会使进口国患上“中国综合征”。即使是从外部环境考虑中国出口的文献也主要关注价格因素、质量因素等对中国出口的影响,而忽略了中国出口增长更可能是欧美家庭自主选择的结果。为此,本文采用40个国家的跨国面板数据,从家庭债务冲击引起总需求扩张的视角,在考虑信贷扩张和收缩异质性,以及产品偏好程度、发展程度和区域异质性的前提下,指出国外需求冲击是中国出口增长不可忽视的因素,从而为中国出口增长正名。本文的主要研究结论如下:(1)国外私人部门的债务扩张对中国出口增长有显著的促进作用,并且这一影响主要是由家庭债务扩张驱动的。(2)总需求扩张导致的中国出口增加在中国加入WTO之前就存在,且不受进口地区的发展程度和地理环境的影响。(3)家庭部门降杠杆和加杠杆的影响具有非对称性,家庭部门降杠杆的影响要略大于加杠杆的影响。(4)家庭债务扩张会在短期内刺激出口,但长期内对出口存在抑制性。

本文的结果也与美国的高通胀互为印证。从本文的分析可以看出,北美国家的家庭债务扩张对中国进口的需求弹性最高,也就是说,当受到正的需求冲击时,美国家庭对中国进口的最终消费品依赖很大。在大量的财政刺激影响下,美国国内需求扩张,如果中国对美国的出口受到大量限制,美国国内需求得不到满足,那么需求导致的通胀就会上升。而近期拜登政府释放出削减关税的信号,也从侧面印证了本文的结果,即中国出口主要由进口国的国内需求扩张导致。

本文的结果也具有重要的政策含义。研究表明,在短期内,国外总需求萎缩对出口的影响要大于总需求扩张对出口的影响。这也直接给后疫情时期的中国宏观调控带来了挑战。新冠疫情暴发初期,国外的消费需求会导致中国出口急速增加;但当疫情稳定,国外复工复产后,总供给增加会降低对中国出口的依赖,这势必会对中国经济保持稳定增长带来挑战。同时,家庭债务周期波动也会放大中国出口波动,增加出口企业的经营难度,2008年国际金融危机就是最好的例子。从长期来看,家庭债务扩张会对出口产生一定抑制作用,也会对经济增长造成危害(Mian等,2017),进而使得由总需求扩张驱动的出口具有不稳定性。这不但引起了国内政策制定者的担心,而且也引起了全社会的关注。⑧因此,从长远来看,中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,对于中国实现更高质量发展具有深远的意义。

① 本文的基准实证分析均采用1979—2018年全球40个国家的非平衡面板数据。受篇幅限制,文中未报告数据和描述性统计;如有需要,可向作者索取。

② 本文借鉴Mian等(2017)的VAR方法,发现样本信贷扩张区间是四年。受篇幅限制,文中对此未予以报告;如有需要,可向作者索取。

③ 受篇幅限制,文中未报告政府债务增长的回归结果;如有需要,可向作者索取。

④ 感谢匿名审稿人提出的宝贵建议。工作论文中的附录1表9A采用DID方法分析了国际金融危机这一冲击的影响。

⑤ 受篇幅限制,文中未报告稳健性检验结果;如有需要,可向作者索取。

⑥ 受篇幅限制,文中未报告家庭杠杆率与家庭消费和总进口的散点图;如有需要,可向作者索取。

⑦ 对所有的指标进行IPS和费雪检验的结果均表明,除中央银行政策利率外,其余所有的变量都是一阶单整的非平稳变量,经对数差分处理后均为平稳性变量,可以纳入面板VAR模型考察它们之间的关系。

⑧ 如金融时报的评论就指出,疫情后中国持续增加的出口可能会对中国经济的再平衡产生影响。

| [1] | 戴美虹, 刘海洋, 林令涛. 制度还是技术影响中国的出口活力: 以国有企业为例[J]. 世界经济, 2021(3): 110–134. |

| [2] | 纪洋, 葛婷婷, 边文龙, 等. 杠杆增速、部门差异与金融危机——“结构性去杠杆”的实证分析与我国杠杆政策的讨论[J]. 经济学(季刊), 2021(3): 843–862. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2021.03.05 |

| [3] | 李兵, 李柔. 互联网与企业出口: 来自中国工业企业的微观经验证据[J]. 世界经济, 2017(7): 102–125. |

| [4] | 刘志彪, 张杰. 我国本土制造业企业出口决定因素的实证分析[J]. 经济研究, 2009(8): 99–112. |

| [5] | 鲁晓东, 刘京军. 不确定性与中国出口增长[J]. 经济研究, 2017(9): 39–54. |

| [6] | 马述忠, 张洪胜. 集群商业信用与企业出口——对中国出口扩张奇迹的一种解释[J]. 经济研究, 2017(1): 13–27. |

| [7] | 马勇, 陈雨露. 金融杠杆、杠杆波动与经济增长[J]. 经济研究, 2017(6): 31–45. |

| [8] | 毛其淋, 盛斌. 贸易自由化、企业异质性与出口动态——来自中国微观企业数据的证据[J]. 管理世界, 2013(3): 48–68. |

| [9] | 施炳展. 互联网与国际贸易——基于双边双向网址链接数据的经验分析[J]. 经济研究, 2016(5): 172–187. |

| [10] | 王海成, 许和连, 邵小快. 国有企业改制是否会提升出口产品质量[J]. 世界经济, 2019(3): 94–117. DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2019.03.006 |

| [11] | 许和连, 王海成. 简政放权改革会改善企业出口绩效吗?——基于出口退(免)税审批权下放的准自然试验[J]. 经济研究, 2018(3): 157–170. |

| [12] | Asquith B, Goswami S, Neumark D, et al. U. S. job flows and the China shock[J]. Journal of International Economics, 2019, 118: 123–137. DOI:10.1016/j.jinteco.2019.02.002 |

| [13] | Autor D, Dorn D, Hanson G H. When work disappears: Manufacturing decline and the falling marriage market value of young men[J]. American Economic Review:Insights, 2019, 1(2): 161–178. DOI:10.1257/aeri.20180010 |

| [14] | Autor D, Dorn D, Hanson G H, et al. Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure[J]. American Economic Review, 2020, a,110(10): 3139–3183. |

| [15] | Autor D, Dorn D, Hanson G H, et al. Foreign competition and domestic innovation: Evidence from US patents[J]. American Economic Review:Insights, 2020, b,2(3): 357–374. |

| [16] | Autor D H, Dorn D, Hanson G H. The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States[J]. American Economic Review, 2013, 103(6): 2121–2168. DOI:10.1257/aer.103.6.2121 |

| [17] | Autor D H, Dorn D, Hanson G H, et al. Trade adjustment: Worker-level evidence[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2014, 129(4): 1799–1860. DOI:10.1093/qje/qju026 |

| [18] | Bernard A B, Fort T C, Smeets V, et al. Heterogeneous globalization: Offshoring and reorganization[R]. NBER Working Paper No. 26854, 2020. |

| [19] | Bhutta N, Keys B J. Interest rates and equity extraction during the housing boom[J]. American Economic Review, 2016, 106(7): 1742–1774. DOI:10.1257/aer.20140040 |

| [20] | Kaplan G, Violante G L. A model of the consumption response to fiscal stimulus payments[J]. Econometrica, 2014, 82(4): 1199–1239. DOI:10.3982/ECTA10528 |

| [21] | Mian A, Sufi A. House prices, home equity-based borrowing, and the US household leverage crisis[J]. American Economic Review, 2011, 101(5): 2132–2156. DOI:10.1257/aer.101.5.2132 |

| [22] | Mian A, Sufi A. Household debt and defaults from 2000 to 2010: The credit supply view[A]. Fennell L A, Keys B J. Evidence and innovation in housing law and policy[C]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 257-288. |

| [23] | Mian A, Sufi A. Finance and business cycles: The credit-driven household demand channel[J]. Journal of Economic Perspectives, 2018, 32(3): 31–58. DOI:10.1257/jep.32.3.31 |

| [24] | Mian A, Sufi A, Verner E. Household debt and business cycles worldwide[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2017, 132(4): 1755–1817. DOI:10.1093/qje/qjx017 |

| [25] | Mian A, Sufi A, Verner E. How does credit supply expansion affect the real economy? The productive capacity and household demand channels[J]. The Journal of Finance, 2020, a,75(2): 949–994. |

| [26] | Mian A, Straub L, Sufi A. Indebted demand[R]. NBER Working Paper No. 26940, 2020b. |

| [27] | Paz L S. The effect of import competition on Brazil’s manufacturing labor market in the 2000s: Are imports from China different?[J]. The International Trade Journal, 2018, 32(1): 76–99. DOI:10.1080/08853908.2017.1389323 |

| [28] | Pierce J R, Schott P K. The surprisingly swift decline of US manufacturing employment[J]. American Economic Review, 2016, 106(7): 1632–1662. DOI:10.1257/aer.20131578 |

| [29] | Zeldes S P. Consumption and liquidity constraints: An empirical investigation[J]. Journal of Political Economy, 1989, 97(2): 305–346. DOI:10.1086/261605 |

| [30] | Zhu B, Li L X, Downs D H, et al. New evidence on housing wealth and consumption channels[J]. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 2019, 58(1): 51–79. DOI:10.1007/s11146-017-9638-8 |