2023第49卷第4期

一、引 言

减缓贫困是世界各国发展道路上一个永恒的课题。缩小城乡差距,消除极端贫困,实现共同富裕,也是我国一直追求的目标。2020年底,我国取得了脱贫攻坚全面胜利,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,区域性整体贫困问题得到了解决。目前,我国贫困呈现出绝对贫困转变为相对贫困、收入贫困转变为多维贫困、农村贫困转变为城市贫困的新特征(魏后凯,2018)。城市化、老龄化、产业结构调整等都给城市居民的就业和生活带来了冲击,城市贫困问题不容忽视。党的十九届四中全会和2020年中央一号文件明确提出要“建立解决相对贫困长效机制”。对城市而言,把握城市贫困特征,了解相关扶贫政策的效果,是完善收入再分配制度和推动建立城市防贫长效机制的重要前提,对“十四五”时期有效提高城市的社会经济水平也具有重要意义。本文在探究城市贫困特征的基础上,关注以最低生活保障制度(简称“低保”)为主的城市政府补助对居民的影响,分别从收入、支出、劳动供给、人力资本以及主观福利角度研究相关政策效应。

保持城市的经济增长力是社会稳定发展的根基。在人口老龄化和城镇化不断加快的趋势下,城市贫困在广度、深度和强度方面表现出动态特征。Un-Habita(2014)预测,发展中国家和地区生活在城市贫民区的人口比例可能会在2050年上升至60%,城市贫困问题不容忽视。作为收入再分配的重要形式,我国城市扶贫政策呈现出以最低生活保障为基础,特困人员救助、医疗救助、教育救助、就业救助、临时救助等为补充的多维救助特征。其中,城市最低保障政策是我国城市贫困保障的核心内容,2020年国家全年支出城市低保资金537.3亿元,全国城市平均低保标准从2016年每人每月494.6元提高到2020年的657.5元,升幅为32.93%;而城市最低生活保障人数则由2016年的1 650.5万人次下降到2020年的805.3万人次,降幅为51.21%。本文采用广义的城市扶贫定义,主要关注居民或家庭是否获得相应的政府补助,包括现金补助或实物补助,如低保、五保户补助、特困户补助等,其中低保是最主要的方式。

政府扶贫政策效应的现有研究大多集中在农村地区,城市相关研究大多集中在城市贫困的原因以及相关转移支付的瞄准率等问题上(宋锦等,2020)。本文拓展了相关文献,探讨了城市目前相对贫困群体的分布特征和“十三五”时期城市扶贫政策效果。研究发现,基于相对贫困指标计算的城市贫困率、贫困强度和深度均有下降趋势,城市收入分配有所改善。城市政府补助对低收入居民发挥了“授人以鱼”的作用,显著提高了低收入家庭的经营性收入、财产性收入和个人工作收入,而且接受补助的家庭消费结构得到改善,特别是在中部和西部地区。此外,城市政府补助对一些人群发挥了“授人以渔”的作用,显著提高了低收入男性和中部地区低收入居民的就业概率,而且增加了低收入女性和因学致贫人群的人力资本。政府补助还显著提高了低收入女性和西部地区低收入居民的主观福利。

本文的研究贡献体现在:第一,基于相关贫困统计指标,测度了城市贫困的变化趋势和分布特征;第二,从城市政府补助是否“授人以鱼”(收入和消费)、是否“授人以渔”(劳动供给和人力资本投资)以及是否最终实现人民幸福(主观福利)三个层次,研究了城市以低保为主的收入再分配政策的减贫效应;第三,基于人群、地区和致贫原因的异质性分析,提出了精细化的政策建议。

二、政策介绍与文献综述

我国城市扶贫的主要方式是提供政府补助,其中以最低生活保障制度为主。城市低保政策于1993 年在上海率先推行,最初的目的是维持下岗、失业职工的基本生活,后推广至全国(陈云,2015)。1999年国务院颁布《城市居民最低生活保障条例》,低保政策逐渐成为城市主要的扶贫保障政策。从城市低保覆盖人数来看,2010—2020年我国城市低保人口呈下降趋势,从2010年的2 310.5万减少到2019年860.9万,特别是2016—2019年(处于“十三五”时期)下降幅度明显;①从城市低保标准来看,全国平均低保标准不断提高,从2010年的251.2元/月增加到2020年的657.5元/月;从城市低保支出来看,我国低保财政支出呈现出先上升后下降的特点,2013年达到峰值756.7亿元。②根据民政部数据计算2020年各个省份的年均月度补助标准,上海市的低保标准最高,为每月1 202.5元,其次是北京,为每月1 135元,最低的是新疆,为每月495.8元。

2020年底,我国取得脱贫攻坚全面胜利,完成消除绝对贫困的艰巨任务,扶贫工作从“解决绝对贫困—保障物质基础—满足居民需求”迈入“缓解相对贫困—促进平等发展—提升居民幸福”的新阶段(罗必良等,2021)。针对以低保为代表的城市政府补助,一部分文献主要考察城市低保政策识别对象的有效性,从贫困目标瞄准率、漏保率和错保率等方面做出评价(都阳和Parka,2007;朱梦冰和李实,2017;宋锦等,2020),基于不同数据和贫困标准得到的结果差别较大。还有一部分文献评估政府补助的政策效应,大多集中于探讨政府补助政策对居民相关经济社会状态的影响。针对收入(卢盛峰和卢洪友,2013),大多数研究认为以扶贫为目的的相关转移支付政策能够促进居民收入增加(张楠等,2020),降低收入不平等程度(Luo等,2020)。针对家庭支出(都阳和Parka,2007),有研究发现除了家庭人均医疗支出外,获得低保的家庭在教育和食品方面的支出比例更高(都阳和Parka,2007)。针对劳动供给(都阳和Parka,2007;徐超和李林木,2017),既存在正向的促进作用,也存在负向的“福利依赖”问题(韩克庆和郭瑜,2012;慈勤英和兰剑,2015)。此外,刘成奎和齐兴辉(2019)研究了政府补助政策对人力资本的影响。城市政府补助的现有政策效应评估研究大多集中在社会经济影响的一个或少数几个方面,缺乏系统性和全面性。基于政府补助政策对于缓解低收入家庭贫困状态的作用机制的复杂性和不确定性,有必要从收入、支出、劳动供给、人力资本和主观福利多个角度对城市政府补助“保障—赋能”的政策效果进行评估。从估计方法来看,模糊断点回归在扶贫政策效应评估中能够保证局部随机,缓解选择性偏误、遗漏变量等问题,以准确估计因果效应,而且与工具变量法和DID方法相比更接近于随机试验,因而在近20年来被广泛应用于经济学研究(张全红和周强,2019;李芳华等,2020)。

综上所述,现有文献对城市扶贫政策做了一些有益的探讨,但较少规范地研究“十三五”时期城市贫困群体的分布状况和收入分配特征,以及扶贫政策对相关人群社会经济状况的影响。本文聚焦在“十三五”时期,尝试对相关文献进行拓展。

三、指标选取与模型构建

本文首先利用相关贫困统计指标,考察“十三五”时期贫困的变化趋势和分布特征,然后利用计量经济模型,从多个角度分析政府补助对居民社会经济状况的影响。

(一)贫困统计指标

本文选取 Foster等(1984)提出的

| FGT(α)=1Nq∑i=1(Z−YiZ)α | (1) |

其中,

新时期我国扶贫工作的重心从解决绝对贫困转向缓解相对贫困,缩小居民收入差距。扶贫政策的减贫效应往往不是同质的,存在贫困发生率降低但收入差距扩大的可能。本文还采用基尼系数(Gini)和泰尔指数(Theil),分析“十三五”时期城市居民收入差距的变化趋势。

(二)实证模型与模糊断点回归

为了评估城市政府补助的减贫政策效应,本文构建了如下线性模型:

| Yi=α+ρDi+εi | (2) |

其中,

| Yi=α+ρDi+X′iγ+εi | (3) |

而外生性假设往往很难满足,比如可能存在家庭收入谎报或其他资产情况误报等情况,无法反映家庭真实的财富状况,从而造成估计偏误;此外,自选择等问题也会导致内生性。为了尽量减少估计偏误,本文采用断点回归(RD)方法。

RD方法首先需要确定一个断点值,该断点决定了城市人口是否可以获得政府补助。

| Di={1ifzi<di0ifzi⩾di | (4) |

其中,

| Yi=α+ρDi+βzi+X′iγ+εi | (5) |

在具体实施过程中,是否获得政府补助不仅参照收入状况,还参照家庭财产以及家庭成员因残疾或重病而导致的必需支出等标准(宋锦等,2020),不同省市也根据自身特点制定了相应的标准。因此,在断点处不一定是严格的0到1的变化,而只是可能影响

| P[Di=1|zi]={g1(zi)ifzi<dig0(zi)ifzi⩾dig1(zi)≠g0(zi) | (6) |

其中,

FRD可以采用非参数估计或两阶段最小二乘估计,两种方法得到的结果是等价的(Imbens和Lemieux,2008)。本文采用后者进行估计。不失一般性,将二元变量

四、数据处理与变量选择

本文采用中国家庭追踪调查(CFPS)2016年和2018年数据进行研究。在计算贫困指标变化时,本文同时选取成人和儿童问卷,共有20 094个样本。在评估政策效应时,本文剔除了没有收入来源的儿童(16岁以下),匹配了2016年和2018年两年均参加调查的城市成人人口,经过数据清理后,得到每年5 965个样本,总计11 930个。本文采用“是否收到政府补助”④来判断家庭是否获得政府相关转移支付。2016年接受补助的人数为1 041人,覆盖率为17.45%,2018年接受补助的人数为1 036人,覆盖率为17.37%,略有下降。根据《城市居民最低生活保障条例》规定,家庭人均收入低于本地最低生活保障标准的家庭才有资格领取补助。家庭收入为家庭的全部货币和食物收入,不包括抚恤金、救助金等政府转移支付收入。因此,本文加总CFPS数据库中家庭工资性收入、经营性收入和财产性收入,作为判断是否领取最低生活保障的收入标准。

表1是本文主要变量定义与描述性统计分析。本文选取的结果变量包括收入、支出、劳动供给、人力资本和主观福利。其中,收入变量包括家庭工资性收入、经营性收入、财产性收入以及个人全部工作收入。在家庭支出方面,本文选取家庭总支出、食物和文化娱乐支出,采用食物和文化娱乐支出占家庭总支出的比例进行度量。对于劳动供给,本文采用“是否就业”和“工作时间”两个度量指标。人力资本选择健康状况、教育程度和教育投入三个指标。其中,健康状况分别用1—5表示,数值越大,健康状况越好;教育程度采用受教育年限进行衡量;教育投入使用家庭教育支出进行衡量。主观福利采用“生活满意度”进行度量,分值越大,满意度越高。可以看到,家庭年均工资性收入均值为6.85万元,而经营性和财产性收入均值仅为0.8万元和0.38万元,城市家庭收入主要来源于工资性收入。家庭总支出均值为10.64万元,食物支出占比约为36%,文化娱乐支出仅占0.4%。城市居民实际健康状况均值为2.9,受教育年限均值为10.28年,家庭教育投入均值为0.65万元,生活满意度均值为3.83。本文还控制了社区环境、家庭状况等特征。家庭净资产均值为139.5万元,其中家庭金融资产均值为2.25万元。从个人购买保险情况来看,医疗保险人均0.94份,养老保险人均仅0.52份。

| 变量名称 | 变量定义 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 工资性收入 | 家庭工资性收入(万元/年) | 6.85 | 85243.82 | 0 | 250 |

| 经营性收入 | 家庭经营性收入(万元/年) | 0.80 | 10627.21 | 0 | 65.1 |

| 财产性收入 | 家庭财产性收入(万元/年) | 0.38 | 14616.92 | 0 | 30 |

| 个人工作收入 | 有工作居民的个人工作收入(万元/年) | 1.51 | 34661.24 | 0 | 104 |

| 家庭总支出 | 家庭总支出(万元/年) | 10.64 | 123701.7 | 0 | 516.9 |

| 食物支出 | 家庭食物支出占比 | 0.36 | 0.18 | 0 | 1 |

| 文化娱乐支出 | 家庭文化娱乐支出占比 | 0.004 | 0.0099 | 0 | 0.347 |

| 是否就业 | 是否工作(工作=1,不工作=0) | 0.78 | 0.41 | 0 | 1 |

| 工作时间 | 受访者一周工作时间(小时) | 18.56 | 25.59 | 0 | 148 |

| 健康状况 | 1—5个等级,等级越高,健康状况越好 | 2.90 | 1.10 | 1 | 5 |

| 教育程度 | 受教育年限(年) | 10.28 | 4.65 | 0 | 22 |

| 教育投入 | 家庭教育支出(万元/年) | 0.65 | 15691.6 | 0 | 50 |

| 生活满意度 | 1—5个等级,等级越高,生活满意度越高 | 3.83 | 0.97 | 1 | 5 |

| 社区公共设施 | 2016年小区公共设施状况,数值越大,小区设施越完善 | 3.37 | 0.90 | 1 | 5 |

| 社区周边环境 | 2016年小区周边环境状况,数值越大,小区环境越好 | 3.20 | 0.92 | 1 | 5 |

| 社区周边治安 | 2016年小区周边治安状况,数值越大,小区治安状况越好 | 3.48 | 0.86 | 1 | 5 |

| 家庭人数 | 家庭总人口 | 3.67 | 1.75 | 1 | 17 |

| 家庭资产 | 家庭净资产(万元) | 139.5 | 2471554 | −135 | 8010 |

| 家庭储蓄 | 家庭储蓄存款(万元) | 10.74 | 252149.4 | 0 | 600 |

| 家庭负债 | 家庭是否负债(是=1,否=0) | 0.06 | 0.24 | 0 | 1 |

| 家庭金融资产 | 家庭金融资产(万元) | 2.25 | 219292.8 | 0 | 1000 |

| 医疗保险 | 持有医疗保险份数(包括社会保险和商业保险) | 0.94 | 0.41 | 0 | 4 |

| 养老保险 | 持有养老保险份数(包括社会保险和商业保险) | 0.52 | 0.68 | 0 | 5 |

| 户主婚姻 | 户主婚姻状况(已婚=1,其他=0) | 0.89 | 0.32 | 0 | 1 |

| 户主性别 | 户主性别(男性=1,女性=0) | 0.74 | 0.44 | 0 | 1 |

| 注:下文中家庭各项收入和支出采用对数形式进行估计。 | |||||

五、实证结果分析

(一)贫困变化趋势与收入分配特征分析

本文选取绝对贫困线和相对贫困线,使用

城市贫困变化情况如表2所示,无论采用哪条贫困线,2016—2018年,贫困指标的各项指数都有所下降。当以各省低保标准作为贫困标准时,城市人口贫困发生率、贫困深度和贫困强度降幅最大,降幅分别为28.09%、38.66%和43.46%。在各贫困标准中,贫困强度的降幅最大,其次是贫困深度。这说明“十三五”时期城市贫困人口收入差距和贫困人口内部收入差距缩小。此外,以不同贫困线作为贫困标准,贫困指数变化差异明显。相对贫困线越高,贫困发生率、贫困深度与强度下降幅度越小。

| 贫困变化 | |||||||||

| 贫困标准(元/人·年) | 贫困发生率(%) | 贫困深度(%) | 贫困强度(%) | ||||||

| 2016年 | 2018年 | 变化率 | 2016年 | 2018年 | 变化率 | 2016年 | 2018年 | 变化率 | |

| 各省最低生活保障标准 | 5.64 | 4.06 | −28.09 | 2.07 | 1.28 | −38.66 | 1.13 | 0.64 | −43.46 |

| 各省城市居民收入中位数的30% | 5.98 | 5.03 | −15.97 | 2.15 | 1.75 | −18.74 | 1.16 | 0.87 | −24.84 |

| 各省城市居民收入中位数的40% | 10.78 | 9.18 | −14.86 | 3.73 | 3.08 | −17.44 | 1.94 | 1.54 | −20.44 |

| 各省城市居民收入中位数的50% | 15.43 | 14.58 | −5.50 | 5.65 | 4.84 | −14.36 | 2.94 | 2.41 | −17.85 |

| 各省城市居民收入中位数的60% | 21.80 | 21.50 | −1.40 | 7.83 | 7.03 | −10.23 | 4.10 | 3.49 | −14.95 |

| 收入不平等变化 | |||||||||

| 年份 | 均值 | 最小值 | 最大值 | 年份 | 均值 | 最小值 | 最大值 | 变化率 | |

| Gini系数 | 2016 | 0.50 | 0.24 | 0.72 | 2018 | 0.47 | 0.28 | 0.64 | −6.00 |

| Theil指数 | 2016 | 0.64 | 0.10 | 1.18 | 2018 | 0.54 | 0.13 | 1.33 | −15.62 |

从相对贫困来看,如果选择收入中位数的60%和50%作为相对贫困线,则2018年的相对贫困率为21.50%和14.58%。如果选择收入中位数的30%和40%作为相对贫困线,则2018年的相对贫困率为5.03%和9.18%,贫困深度为1.75%和3.08%,贫困强度为0.87%和1.54%。“十四五”时期是扶贫工作转向相对贫困治理的过渡时期,我国城市扶贫资金主要来自政府财政支出,相对贫困标准不宜太高,选择收入中位数的30%或40%作为相对贫困标准比较合适。

从收入分配角度来看,2018年Gini系数和Theil指数的均值比2016年分别下降6.0%和15.62%,与贫困深度与强度的变化趋势一致,整体来看城市居民收入差距缩小。政府补助是低收入群体的一项重要收入来源,现金补助的逐年增加在一定程度上有助于缩小贫困与非贫困居民的收入差距。但Gini系数和Theil指数的最小值都有所提高,说明部分省份的收入不平等程度增加。一个可能的原因是,城市政府补助政策主要由当地政府自行制定,救助标准差距较大,部分城市政府补助的标准较低,能够保障贫困居民的基本生活,但不足以满足他们的发展需求,自身解困能力仍较差,从而造成收入差距变大。另一个可能的原因是,我国城市低保政策的瞄准率不高,漏保率介于38.45%和66.28%之间(宋锦等,2020),部分地区很大一部分低收入人群不能获得补助,造成收入差距进一步扩大。值得注意的是,吉林省、贵州省和西藏自治区的Gini系数增长0.2以上,且超过警戒值0.4,收入差距较大。因此,从消除相对贫困角度来看,这些省份是需要重点关注的。

(二)城市政府补助减贫政策效应评估

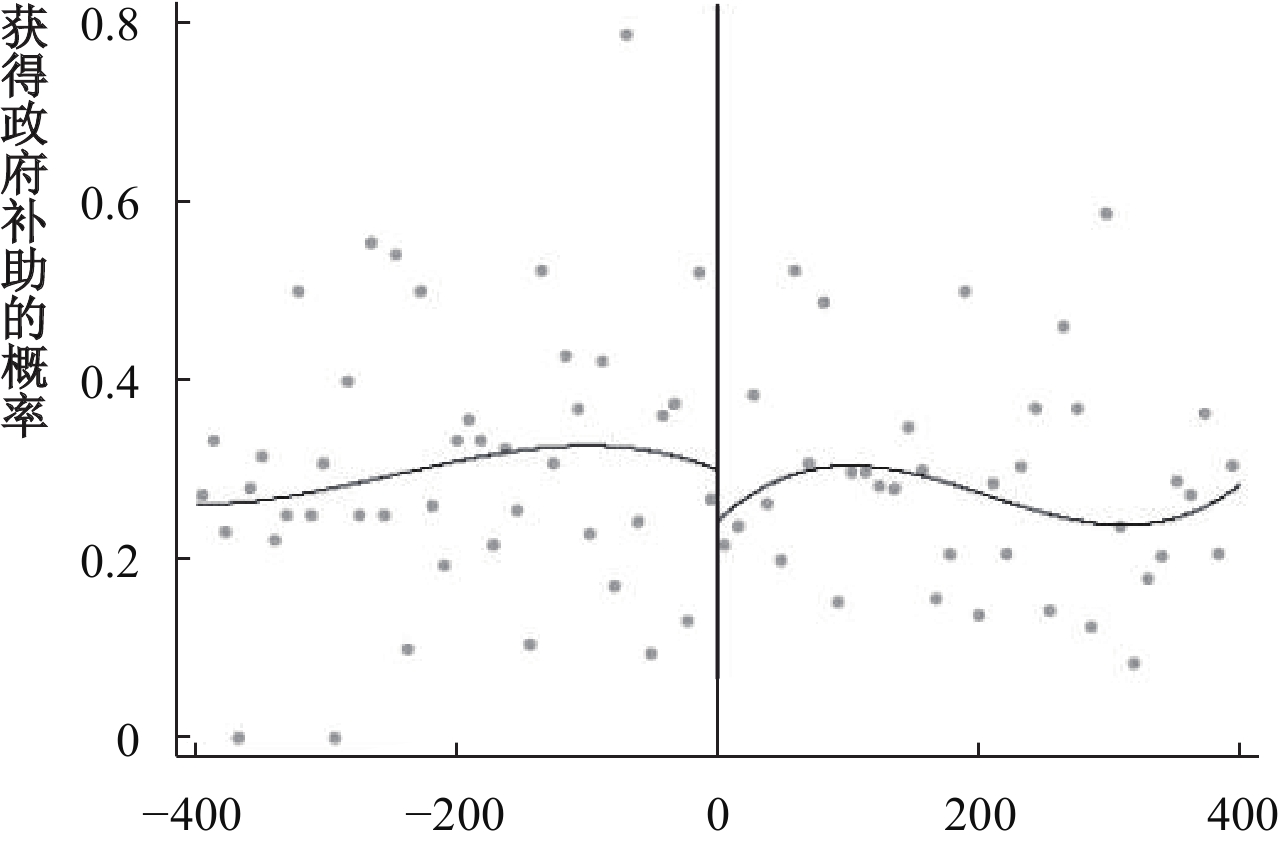

图1横轴表示家庭人均月收入与其所在省份城市最低生活保障标准的差值,纵轴表示获得政府补助的概率。可以看到,收入差值在0附近发生明显的跳跃,家庭人均收入低于所在省份最低生活保障标准的居民更有可能获得政府补助,这说明城市低保标准是家庭能否获得贫困补助的主要判断标准。因此,本文以各省最低生活保障标准为断点,探究城市政府补助对城市人口收入、支出、劳动供给、人力资本以及主观福利的影响。

|

| 图 1 人均收入和低保线差距与获得政府补助概率的关系 注:本文对断点进行了标准化处理,即人均可支配收入减去所在省份低保标准,以0作为新的断点。 |

1. 城市政府补助对收入和支出的影响

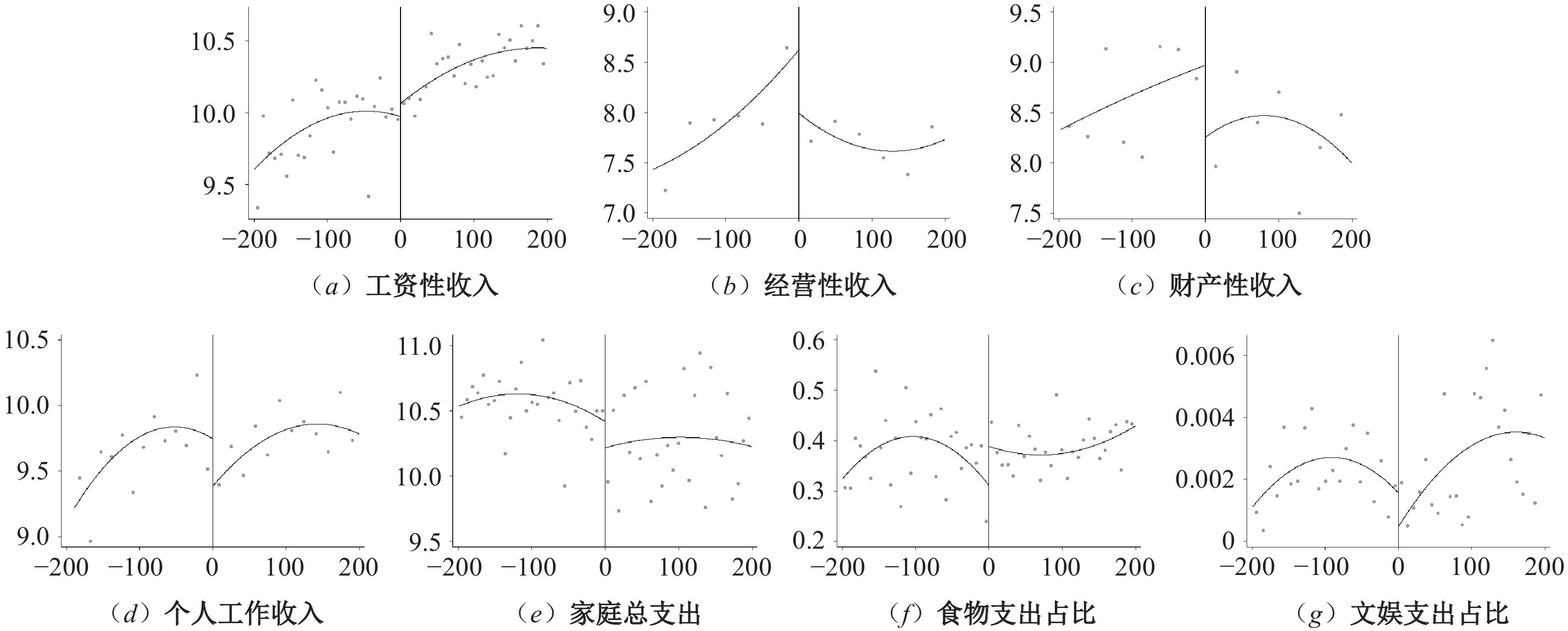

图2展示了各个收入和支出变量在断点处的变化情况。可以看到,在断点处均发生明显的跳跃,这说明实施FRD的条件存在。

|

| 图 2 人均收入和低保线差距与收入和支出的关系 |

考虑到断点回归的敏感性,⑤本文选取200元、400元和600元三个带宽进行估计,并采用偏差校正估计量和稳健标准误进行校准(Cattaneo等,2019)。本文采用三角核估计进行断点回归,并使用二次核和均匀核进行稳健性检验。表3展示了城市政府补助对收入和支出的影响。

| + / − 200 | + / − 400 | + / − 600 | 二次核估计 | 均匀核估计 | |

| 收入 | |||||

| 工资性收入 | −0.76*(0.43) | −0.79(0.57) | −0.71*(0.39) | −1.11***(0.26) | −0.84(0.33) |

| 经营性收入 | 3.84*(2.23) | 5.11**(3.40) | 0.96(5.51) | 4.28*(2.20) | 3.13(2.17) |

| 财产性收入 | 1.24*(0.64) | 2.53*(1.47) | 3.02(0.82) | 3.10*(1.79) | 2.71**(1.11) |

| 个人工作收入 | 2.82*(1.64) | 0.31(3.73) | 0.44(5.65) | 1.32(2.68) | 0.15(2.58) |

| 支出 | |||||

| 家庭总支出 | 2.35**(1.09) | 2.88*(1.50) | 2.47*(1.41) | 2.66*(1.41) | 1.75(1.36) |

| 食物支出 | −0.44**(0.19) | −0.39**(0.20) | −0.35**(0.18) | −0.27*(0.21) | −0.20(0.20) |

| 文化娱乐支出 | 0.016(0.013) | 0.011*(0.006) | 0.015**(0.007) | 0.010*(0.006) | 0.013*(0.007) |

| 注:括号内为稳健标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||||

从收入来看,在带宽为200元和400元时,城市居民获得政府补助的概率每增加1%,家庭经营性收入增加约3.91%和5.24%。⑥这说明城市补助政策在一定程度上有效促进了贫困人口开展个体经营或开办私营企业,增加了自主择业的机会。与没有获得政府补助的家庭相比,获得政府补助的家庭财产性收入增加。这说明获得政府转移支付的家庭更易提高投资比例,或者可能存在房屋“低租高出”现象(叶林祥等,2018),从而获得更多的财产性收入。获得政府补助的家庭工资性收入下降,且政府补助只在带宽为200元时对个人工作收入具有显著的正向影响,总体效果不太明显。其中的原因可能是,长期以来,城市的主要帮扶方式仍是现金转移支付,如最低生活保障补助、特困户补助、抚恤金等,缺少相关的技能培训和就业指导,导致城市低收入居民发展的内生动力不足,无法充分利用自身资源和潜力去匹配合适的工作岗位,个人的自主创收能力有待提高。

从支出来看,城市补助政策对家庭总支出具有显著的正向影响,家庭获得政府补助的概率每增加1%,家庭总支出增加2%—3%。家庭食物支出占比下降,文化娱乐支出占比上升。可见,城市政府补助显著提高了贫困人群的消费水平,优化了居民的消费结构。

2. 城市政府补助对劳动供给、人力资本和主观福利的影响

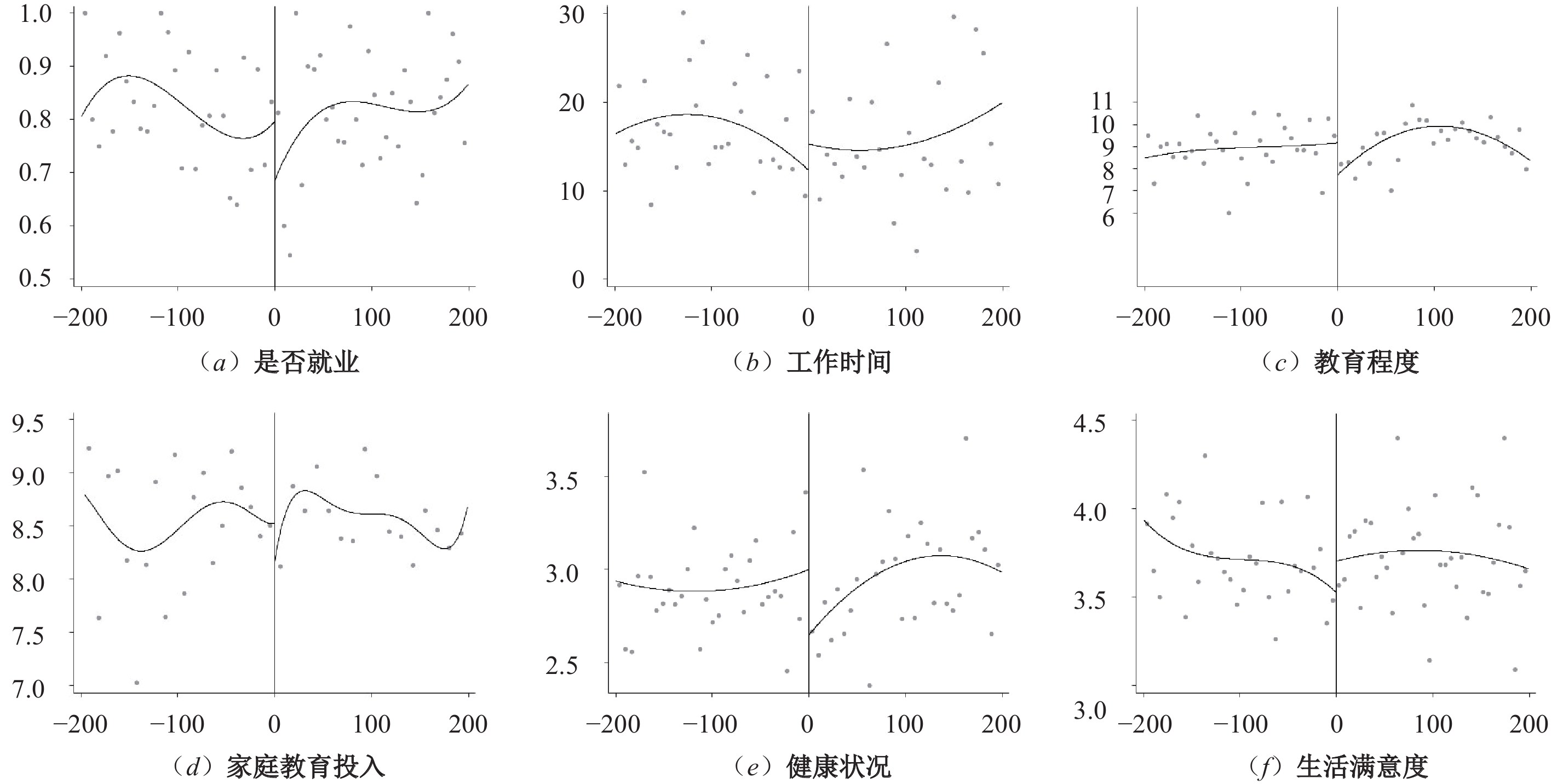

由图3可知,劳动供给、人力资本和主观福利变量在断点处均发生明显的跳跃,符合FRD的基本前提。

|

| 图 3 人均收入和低保线差距与劳动供给、人力资本和主观福利的关系 |

由表4可知,获得政府补助的城市贫困人口的就业概率提高。总体来看,政府救助产生了正向的劳动供给效应。与没有获得政府补助的居民相比,在200元和600元的带宽下,获得政府补助的居民就业可能性增加,进入劳动市场的积极性提高。城市政府补助对有工作的人工作时间的影响为负,在带宽为200元时,居民获得补助的概率每增加1%,每周工作时间减少约0.5小时,这不能排除是“福利依赖”所导致的。可见,城市政府补助对低收入居民就业的影响既存在正向的就业激励效应,也存在负向的时间挤出效应。

| + / − 200 | + / − 400 | + / − 600 | 二次核估计 | 均匀核估计 | |

| 劳动供给 | |||||

| 是否就业 | 1.35*(0.81) | 0.68(0.64) | 0.88*(0.53) | 0.63(0.80) | 0.83(0.74) |

| 工作时间 | −42.55***(14.05) | −52.38*(27.76) | −20.79(25.81) | −54.95*(32.81) | −27.25(24.74) |

| 人力资本 | |||||

| 健康状况 | 2.82*(1.68) | 2.42(2.01) | 2.78*(1.59) | 2.47(2.24) | 4.77**(2.37) |

| 教育程度 | 11.13(13.14) | 16.30*(8.89) | 18.82(13.67) | 15.04*(8.66) | 15.04*(8.66) |

| 教育投入 | 1.47(4.24) | 3.87**(1.71) | 2.08(2.74) | 3.11(2.47) | 0.24(1.47) |

| 主观福利 | |||||

| 生活满意度 | 0.20(1.55) | 3.11**(1.33) | 1.10(1.33) | 2.52**(1.20) | 1.84*(0.98) |

| 注:括号内为稳健标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||||

提升贫困家庭成员文化水平是从根本上摆脱贫困和阻断贫困代际传递的重要手段。在带宽为400元时,获得补助的概率每增加1%,家庭成员的受教育程度增加约0.16年。而在带宽为200元和600元时,政府补助对受教育程度的影响不显著。这可能是因为,对于收入较低的家庭,除了接受义务教育外,并不想花更多的钱进行额外的教育投资。从对健康的影响来看,获得补助人群的健康状况得到明显改善,现行扶贫政策可能通过减轻贫困家庭的医疗费用负担或改善其生活条件来提高居民的健康素质。2019年,我国居民人均预期寿命提高到77.3岁,实现832个贫困县每个县至少有1家公立医院,健康扶贫成效显著。

从主观福利来看,政府补助对获得补助人群主观福利的改善作用仅在带宽为400元时显著。与农村地区相比,城市的生活成本和压力更大,收入等不确定性更高,贫困家庭容易产生更强的剥夺感。除了物质帮扶外,需要更加多样化的帮扶措施来增强低收入群体对未来的信心,提高低收入人群的主观福利水平。

(三)断点估计有效性检验

上文采用三种带宽和不同的核函数形式,对断点估计的稳健性做了初步检验。本文进一步根据断点回归的相关理论和检验方法,进行更加严格的有效性检验,包括驱动变量连续性检验、控制变量连续性检验以及断点安慰剂检验。⑦

1. 驱动变量连续性检验

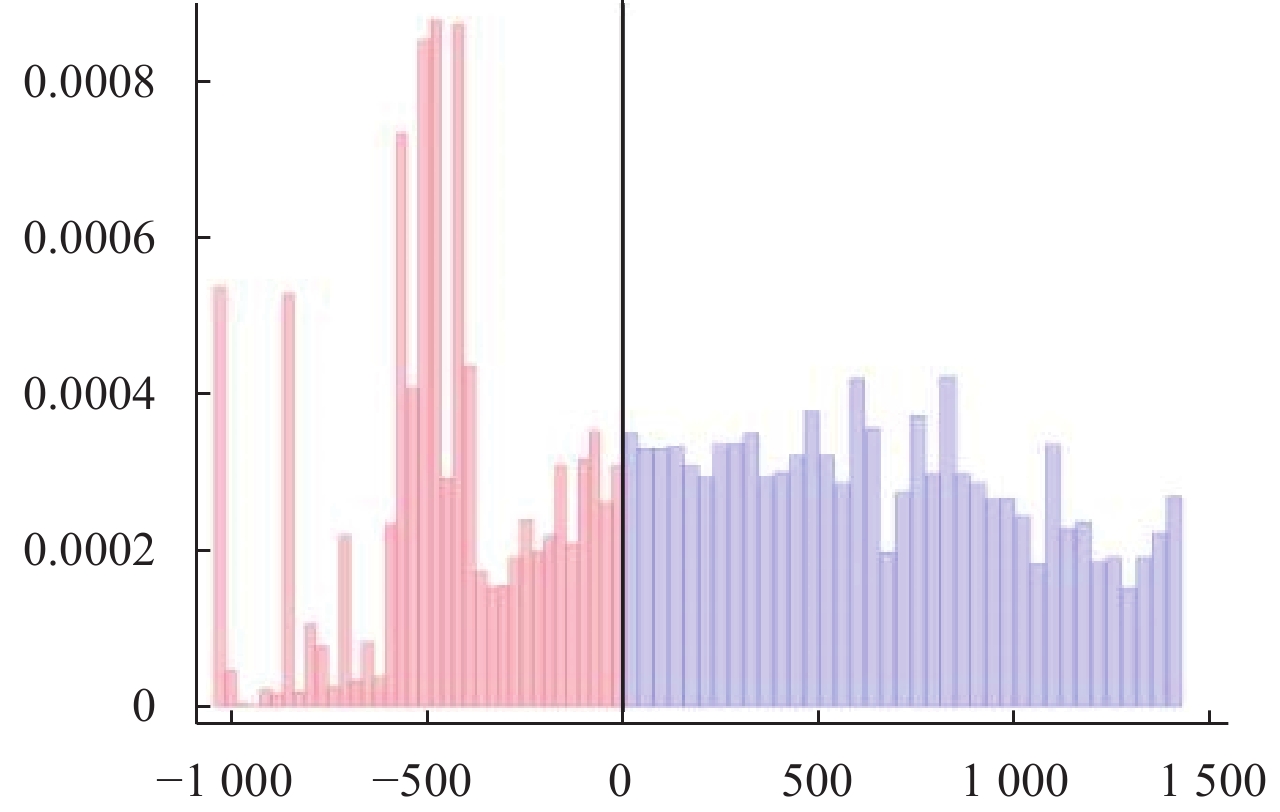

RD识别策略的有效性条件之一是驱动变量是连续的,即家庭人均收入在低保线左右两侧是连续的。⑧本文采用 Cattaneo等(2019)的方法进行检验。如图4所示,核密度曲线没有出现明显的跳跃,且RD估计差异P值为0.13,不能拒绝驱动变量的密度函数在断点处连续的原假设,排除了断点设定的内生性。

|

| 图 4 驱动变量连续性检验 |

2. 控制变量连续性检验

RD识别策略的有效性条件之二是控制变量是连续的。如果控制变量在断点处存在跳跃,那么城市人口收入、消费以及劳动供给等的变化不适宜全部归因于政府补助的影响。本文检验了控制变量在断点处的连续性,发现政府补助对户主基本情况、社区性质和家庭状况均没有显著影响,支持了控制变量连续性假设,验证了RD识别的有效性。

3. 断点安慰剂检验

本文选择比各省低保线高或者低100元、200元、300元和400元的贫困标准作为断点进行了安慰剂检验,发现其他断点的回归系数都不显著异于0,说明在这些断点处不存在处理效应。本文结果是稳健的。

(四)基于相对带宽的稳健性检验

我国不同省份的经济发展水平不同,导致物价水平存在差异。现行最低保障标准依据各地区的经济水平和生活水平制定。为了弱化区域间经济差异的影响,本文结合各省低保线构建相对带宽,检验上文结果的稳健性。本文构造了如下相对带宽:

| Di=(income−dit)/dit | (7) |

其中,

| + / − 0.3 | + / − 0.5 | + / − 0.7 | 均匀核估计 | 二次核估计 | |

| 收入 | |||||

| 工资性收入 | −1.33***(0.47) | −1.18*(0.57) | −1.32*(0.75) | −0.36(0.39) | −0.86*(0.49) |

| 经营性收入 | 3.14*(1.82) | 2.33(3.51) | 0.71(4.91) | 0.81(0.74) | 0.20(0.68) |

| 财产性收入 | 2.98**(1.22) | 2.16*(1.30) | 3.15(2.74) | 2.24**(1.07) | 2.90**(1.30) |

| 个人工作收入 | 1.20*(0.68) | 2.08(1.30) | 3.04*(1.71) | 3.51(2.58) | 2.33(1.49) |

| 支出 | |||||

| 家庭总支出 | 3.35*(1.89) | 6.12**(3.06) | 3.60*(2.00) | 4.05*(2.27) | 5.57**(2.46) |

| 食物支出 | −0.75***(0.19) | −0.40**(0.17) | −0.40**(0.17) | −0.69***(0.25) | −0.38**(0.18) |

| 文化娱乐支出 | 0.003(0.007) | 0.002(0.007) | 0.012*(0.007) | 0.001(0.006) | 0.003(0.009) |

| 劳动供给 | |||||

| 是否就业 | 2.16**(0.96) | 3.16*(1.80) | 1.27(1.28) | 2.48**(1.14) | 3.18*(1.70) |

| 工作时间 | −38.94*(20.17) | −40.22**(19.12) | −47.78***(15.02) | −60.85*(31.32) | −43.46**(21.60) |

| 人力资本 | |||||

| 健康状况 | 4.91*(2.81) | 8.36*(4.86) | 4.58(3.17) | 7.01**(3.18) | 8.40*(4.56) |

| 教育程度 | 9.63(7.08) | 8.14(7.52) | 10.91(7.79) | 18.33(17.10) | 8.56(8.46) |

| 教育投入 | 6.48*(3.55) | 6.77*(3.48) | 6.72*(3.49) | 5.77*(3.20) | 1.42(3.00) |

| 主观福利 | |||||

| 生活满意度 | 4.19(3.65) | 4.37*(2.61) | 3.06**(1.40) | 2.92*(1.68) | 4.30*(2.33) |

| 注:命令“rdbwselect”自动选择的最优带宽为0.4—0.8,本文选择0.3、0.5和0.7三个带宽进行估计。 | |||||

六、异质性分析

本文进一步关注不同群体的异质性,探究城市政府补助对哪一类群体的影响更大,以期为政府分类救助提供经验依据。⑨本文从性别异质性、地区异质性和致贫原因异质性三个角度进行分析(见表6)。

| 因病致贫 | 因学致贫 | |||||

| + / − 200 | + / − 400 | + / − 600 | + / − 200 | + / − 400 | + / − 600 | |

| 收入 | ||||||

| 工资性收入 | −1.78(1.83) | −0.19(0.95) | −0.13(2.56) | −0.54(0.44) | −0.79**(0.38) | −0.74*(0.43) |

| 经营性收入 | 2.96**(1.39) | 2.34(1.59) | 1.09(1.23) | 1.23***(0.86) | 2.30*(1.30) | 3.00*(1.80) |

| 财产性收入 | 2.40**(0.96) | 3.45***(1.22) | 3.45***(1.03) | 1.92*(0.78) | 2.61**(1.30) | 3.26**(1.62) |

| 个人工作收入 | 1.56***(0.54) | 1.24(1.63) | 0.99(3.21) | 0.54(10.42) | 0.10(1.85) | 1.85(1.47) |

| 支出 | ||||||

| 家庭总支出 | 1.35(2.80) | 1.57(6.85) | 1.05(11.22) | 2.46*(1.44) | 2.66*(1.49) | 3.09*(1.84) |

| 食物支出 | −1.17(1.43) | −1.93(2.16) | −1.22(1.36) | −0.77*(0.32) | −0.58***(0.23) | −0.58***(0.224) |

| 文化娱乐支出 | 0.04(0.08) | 0.02(0.02) | 0.03(0.05) | 0.01*(0.007) | 0.02***(0.01) | 0.01*(0.01) |

| 劳动供给 | ||||||

| 是否就业 | 0.24(0.73) | 0.21(2.28) | 0.28(2.35) | 1.16**(0.54) | 1.01*(0.57) | 1.07**(0.51) |

| 工作时间 | −83.43***(34.74) | −119.88***(44.73) | −43.34**(43.97) | −55.91***(4.08) | −49.62*(25.88) | −53.39**(24.23) |

| 人力资本 | ||||||

| 健康状况 | 2.48(6.96) | 3.49(7.42) | 1.90(18.58) | 2.06*(1.15) | 2.15*(1.18) | 1.87(1.30) |

| 教育程度 | 16.22(70.81) | 21.82(45.01) | 53.82(313.84) | 5.8262(5.65) | 2.30(5.68) | 3.05(6.06) |

| 教育投入 | 1.94(3.38) | 1.12(1.99) | 1.95(2.06) | 1.21*(0.69) | 0.67(1.86) | 0.42(1.76) |

| 主观福利 | ||||||

| 生活满意度 | 1.96 (2.29) | 1.52*(0.87) | −1.28(0.98) | 1.52***(0.52) | 1.19(1.22) | −1.88(1.77) |

| 注:括号内为稳健标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | ||||||

性别异质性分析表明,政府补助有助于提升女性的人力资本。与男性相比,获得补助的女性健康状况显著改善,教育程度显著提升,教育支出显著增加。获得补助的男性劳动参与的积极性提高,工作时间增加,但教育和健康状况变化不显著。此外,城市政府补助显著增加了女性的生活满意度。

地区异质性分析表明,从收入来看,西部地区城市贫困人口获得补助的概率每增加1%,家庭工资性收入增加3%左右。从支出来看,中部和西部地区的政府补助可以显著增加贫困家庭的文化娱乐支出,减少食物支出。东部地区获得补助的家庭总支出上升,但文化娱乐支出占比和食物支出占比均没有显著变化。这在一定程度上说明各地区城市贫困人口现状存在差异,尤其是家庭初始资源禀赋、生活习惯、生活偏好等可能存在差异,导致相同政策的效果不同。从劳动供给来看,中部地区的政府补助显著提高了居民的劳动供给倾向,劳动供给激励效果显著,而东部和西部地区的政府补助对就业的影响总体上不显著。从人力资本积累来看,西部地区的政府补助显著提高了贫困人口的受教育程度,东部地区的健康状况也得到显著改善。此外,西部地区的城市政府补助显著提高了低收入居民的主观福利。

致贫原因异质性分析表明,⑩城市政府补助对“因病致贫”家庭的支出、劳动供给和人力资本积累的影响有限。这可能是因为这类家庭的医疗支出负担较重,缺少有效劳动力,而且现有补助标准较低,针对性不足。因此,未来城市扶贫政策对“因病致贫”家庭需要进一步关注。“因学致贫”家庭获得的益处更多,其消费结构、劳动供给和人力资本均得到显著改善,但城市政府补助对“因学致贫”家庭存在工作时间挤出效应,可能存在一定程度的“福利依赖”。

七、结论与政策建议

本文基于2016年和2018年CFPS数据,研究了“十三五”时期城市贫困群体的分布特征,并对城市政府补助的减贫效应从收入、支出、劳动供给、人力资本以及主观福利角度进行了多维评估。研究发现,以各省城市居民收入中位数的30%、40%、50%和60%作为相对贫困线,城市贫困发生率、贫困深度和贫困强度分别为5.03%—21.5%、1.75%—7.03%以及0.87%—3.49%,城市相对贫困群体的规模依然较大,但与2016年相比,2018年城市人口贫困发生率、贫困深度、贫困强度和收入不平等指数均出现一定程度的下降。

减贫政策效应评估的主要结果有:第一,城市政府补助显著提高了低收入家庭的财产性收入、经营性收入和个人工作收入。获得补助的家庭总支出显著增加,文化娱乐支出占比显著上升,而食物支出占比显著下降,尤其是中部和西部地区,生活质量和消费结构明显改善。第二,城市政府补助对低收入居民劳动参与的影响既存在正向的就业激励效应,也存在负向的时间挤出效应,其中对低收入男性和中部地区低收入居民发挥了一定的“促勤”作用。第三,政府补助政策显著改善了城市低收入居民的健康状况,但对家庭教育投入的影响不大。其中,城市政府补助对低收入女性的影响较大,女性健康水平和教育程度均得到显著提升,并促进了“因学致贫”家庭的人力资本提升,以及东部地区低收入居民的健康投入和西部地区低收入居民的教育投入。第四,政府补助显著改善了低收入女性和西部地区低收入居民的主观福利。总体来看,“十三五”时期城市政府补助在收入、支出、劳动供给、人力资本和主观福利方面保障了城市低收入人群的权益,为全面建成小康社会和实现共同富裕贡献了一份力量。

综合考虑不同的相对贫困指标下我国城市贫困发生率与财政负担能力,本文建议以居民收入中位数的30%或40%作为相对贫困线。同时,建立解决相对贫困的长效机制,可以重点从以下几个方面着手:第一,鼓励享受城市政府补助的重点人群积极进入劳动力市场,减少相关群体的福利依赖。目前,需要特别关注的是低收入女性及“因学致贫”的群体,尤其需要关注东西部地区。第二,鼓励低收入群体进行人力资本投资。人力资本是家庭可持续发展的根本,增加家庭教育投入是未来防贫工作的重点。目前,需要重点关注的群体是低收入男性,特别是在中部地区。其中,如何促进“因病致贫”群体的人力资本投入是一大难点,需要各方面的保障和关注。第三,关注并提升低收入居民的主观福利。主观福利的提升将有效助力中国梦、幸福梦。目前,需要重点关注低收入男性,尤其关注东部和中部地区的低收入居民。可以考虑将城市“粗放”的救助模式转向“精准”模式,以鼓励就业和促进人力资本投资为主要目的,探索建立针对不同群体的差异化城市防贫体系与动态监测系统,有效缓解相对贫困,形成防贫内生机制,最终走向共同富裕。

① 数据来源:2011—2020年《中国民政统计年鉴》。

② 数据来源:中华人民共和国民政部。

③ 也有文献采用平均收入的50%、60%或70%作为相对贫困线(王德文和蔡昉,2005;李永友和沈坤荣,2007;朱晓和秦敏,2020),而多数情况下中位数比均值更加稳健。

④ 问卷问题是:“是否收到政府补助?过去12个月,您家是否收到过政府以现金或实物形式发放的各类补助,如低保、退耕还林补助、农业补助(包括粮食直补、农机补助等)、五保户补助、特困户补助、工伤人员供养直系亲属抚恤金、救济金、赈灾款?”

⑤ 命令“rdbwselect”自动选择的最优带宽为200—700,采用不同的带宽方法和多项式次数导致带宽存在一定差异,但对分析结果不会产生实质性影响。为方便比较,本文选择200元、400元和600元三个带宽进行估计。

⑥ exp(3.84/100)−1=0.0391,其他收入和支出变量的计算方法相同。

⑦ 受篇幅限制,文中未展示控制变量连续性检验和断点安慰剂检验结果,如有需要可向作者索取。

⑧ Cattaneo等(2019)使用更高阶的局部多项式回归估计密度函数,比 McCrary(2008)的密度检验在有限样本中表现更好。

⑨ 受篇幅限制,文中仅展示了致贫原因异质性分析结果。

⑩ 致贫原因分类标准参照解垩(2008)的研究。

| [1] | 陈云. 城市新贫困治理问题研究[J]. 理论探索, 2015(2): 94–98. DOI:10.3969/j.issn.1004-4175.2015.02.019 |

| [2] | 都阳, Parka A. 中国的城市贫困: 社会救助及其效应[J]. 经济研究, 2007(12): 24–33. |

| [3] | 李芳华, 张阳阳, 郑新业. 精准扶贫政策效果评估——基于贫困人口微观追踪数据[J]. 经济研究, 2020(8): 171–187. |

| [4] | 李永友, 沈坤荣. 财政支出结构、相对贫困与经济增长[J]. 管理世界, 2007(11): 14–26. |

| [5] | 刘成奎, 齐兴辉. 公共转移支付能授人以渔吗? ——基于子代人力资本的研究[J]. 财政研究, 2019(11): 77–90. |

| [6] | 罗必良, 洪炜杰, 耿鹏鹏, 等. 赋权、强能、包容: 在相对贫困治理中增进农民幸福感[J]. 管理世界, 2021(10): 166–181. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.10.013 |

| [7] | 宋锦, 李实, 王德文. 中国城市低保制度的瞄准度分析[J]. 管理世界, 2020(6): 37–48. |

| [8] | 王德文, 蔡昉. 收入转移对中国城市贫困与收入分配的影响[J]. 开放导报, 2005(6): 5–14. DOI:10.3969/j.issn.1004-6623.2005.06.001 |

| [9] | 魏后凯. 2020年后中国减贫的新战略[J]. 中州学刊, 2018(9): 36–42. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2018.09.007 |

| [10] | 解垩. 医疗保险与城乡反贫困: 1989—2006[J]. 财经研究, 2008(12): 68–83. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2008.12.006 |

| [11] | 徐超, 李林木. 城乡低保是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析[J]. 财贸经济, 2017(5): 5–19. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2017.05.001 |

| [12] | 叶林祥, 江石艳, 李庆海, 等. 我国城镇低收入群体财产性收入问题分析[J]. 山东工商学院学报, 2018(5): 97–109. DOI:10.3969/j.issn.1672-5956.2018.05.012 |

| [13] | 张全红, 周强. 精准扶贫政策效果评估——收入、消费、生活改善和外出务工[J]. 统计研究, 2019(10): 17–29. |

| [14] | 朱梦冰, 李实. 精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J]. 中国社会科学, 2017(9): 90–112. |

| [15] | 朱晓, 秦敏. 城市流动人口相对贫困及其影响因素[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2020(3): 115–129. |

| [16] | Calonico S, Cattaneo M D, Titiunik R. Robust data-driven inference in the regression-discontinuity design[J]. The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata, 2014, 14(4): 909–946. DOI:10.1177/1536867X1401400413 |

| [17] | Cattaneo M D, Idrobo N, Titiunik R. A practical introduction to regression discontinuity designs: Foundations[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. |

| [18] | Foster J, Greer J, Thorbecke E. A class of decomposable poverty measures[J]. Econometrica, 1984, 52(3): 761–766. DOI:10.2307/1913475 |

| [19] | Imbens G W, Lemieux T. Regression discontinuity designs: A guide to practice[J]. Journal of Econometrics, 2008, 142(2): 615–635. DOI:10.1016/j.jeconom.2007.05.001 |

| [20] | Luo C L, Li S, Sicular T. The long-term evolution of national income inequality and rural poverty in China[J]. China Economic Review, 2020, 62: 101465. DOI:10.1016/j.chieco.2020.101465 |

| [21] | McCrary J. Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test[J]. Journal of Econometrics, 2008, 142(2): 698–714. DOI:10.1016/j.jeconom.2007.05.005 |